文京区(東京都)と区内に本社、本部を構えるブルーイノベーション株式会社(東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協会(JUIDA、東京)は災害時のドローンによる支援に関する協定を締結した。文京区が区内事業者として声をかけて協定が実現した。文京区は23区の中でも高低差が大きいエリアで、ドローンによる物資運搬や情報収集などで災害活動支援の体制を構築する。JUIDAは文京区との協定締結をきっかけに、今後23区との連携拡大を図る考えだ。

文京区長「日常時にも研修して備えを」 ブルー社長「都市型防災におけるドローン活用を」

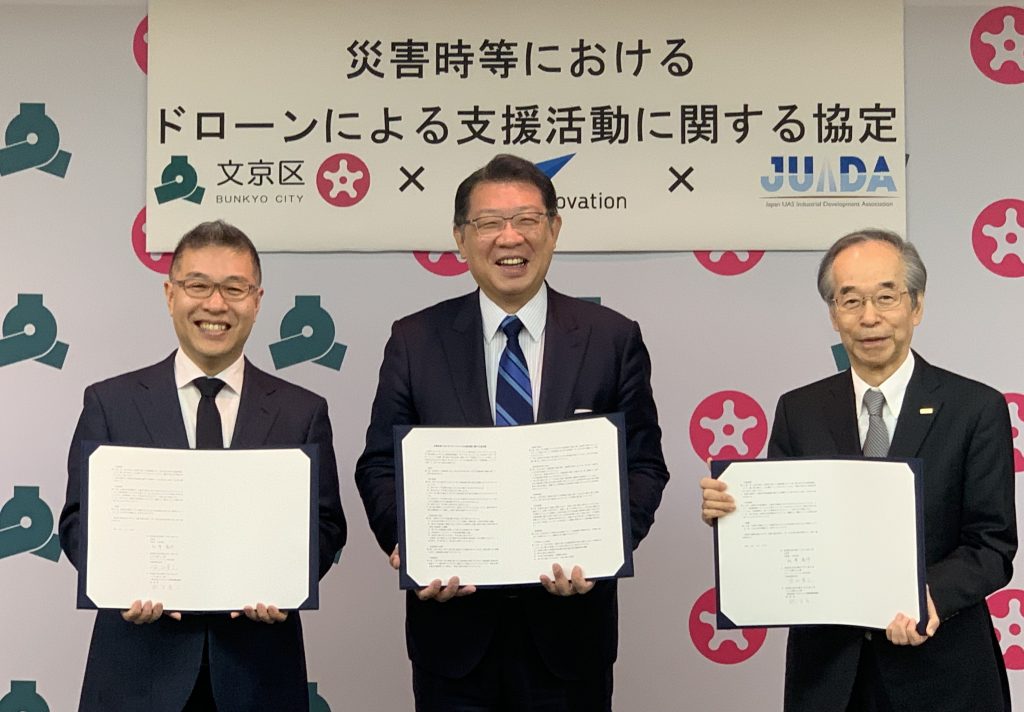

協定はドローンの事業者との連携を模索していた文京区が区内のブルーイノベーションに声をかけたことをきっかけに昨年(2025年)9月ごろから話し合いを進めてきた。ブルーイノベーションが文京区にJUIDAを紹介したことから3者で協定を結ぶ話でまとまり、今回協定の締結式にのぞむことになった。

文京区は高台と谷が入り組む高低差の大きいエリアとして知られ、生活環境によって異なる災害リスクを抱える。すでに文京区は地元企業との連携を進め災害支援の環境を整える取り組みを進めていて、ドローンの事業者との連携も模索していた。

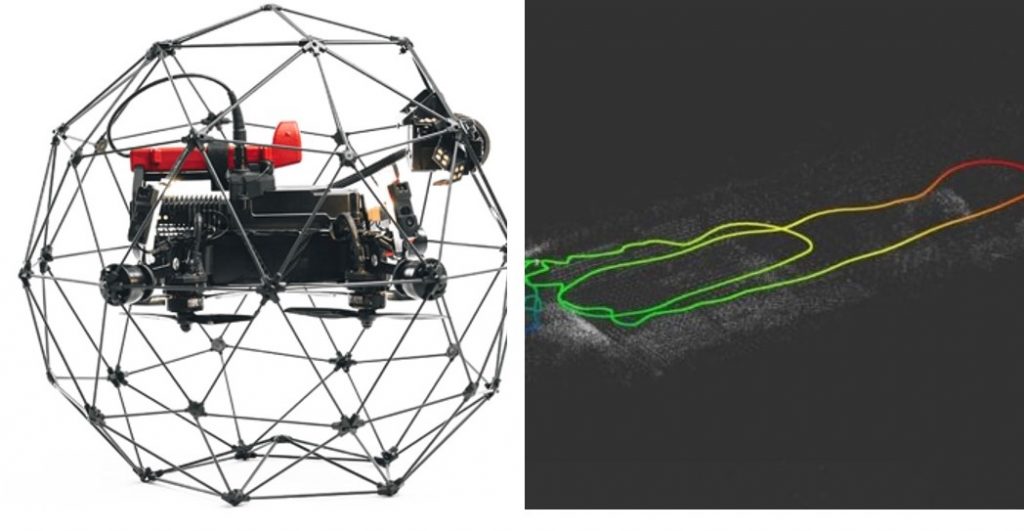

協定の締結は1月26日、文京区役所の庁議室で行われた。締結式には成澤廣修(なりさわひろのぶ)文京区長、熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、鈴木真二JUIDA代表理事が参加し、協定書に署名し意見交換をした。ブルーイノベーションが球体ドローンELIOS3の飛行を実演した。実演の中では、協定を締結した庁議室の隣の部屋にあらかじめ準備しておいた被災者役の人形を捜索、発見する様子を見せた。なお文京区からは総務部防災危機管理課、防災危機管理室など担当部局の幹部も同席した。

文京区の成澤区長は「災害時においてドローンを活用した現状把握、支援は自治体でも取り組みを進めていますが、都心エリアは日常的にドローンを使うことが制限されていることもあります。幸いにも区内に両団体が所在するご縁で締結の運びとなりました。(文京区は)山、坂の多いまちで高層ビルもあり、ドローンの活用は大切なことと思っています。今後、日常時にも研修などを行うなどして備えていきたいと考えています」などと、日常的な活用に意欲を示した。

文京区はまず祝日などにも連絡を取り合える連絡手段を確保することからはじめ、区の防災訓練をひとつの節目に体制の構築を進める考えだ。

またブルーイノベーションの熊田代表は「文京区の防災対応力の向上に取り組む社会課題解決型の事業と位置付けています。防災分野のドローン活用の知見で地域に貢献できることを意義深く受け止めています。文京区に本社を構える企業として、もしも災害がおきたら自分たちがどう動けるか。その問いに実装で答える協定です。発災直後に動けることが大事。飛ばすだけでなく機能してこそ意義があるので、平時からの備えが欠かせません。本協定は体制を形にするための枠組み。今後都市型防災におけるドローン活用の社会実装をさらに広げたいと考えています」と都市防災へのドローン活用拡大に言及した。

ブルーイノベーションはこのあと、自社が取り組んできた防災活動について説明した。

さらにJUIDAの鈴木代表理事は「日頃お世話になっている地元・文京区の安全、安心に対し、われわれのもつドローン技術で貢献できることは組織としてこのうえない喜びであり社会的意義を感じています。われわれは災害支援、対策を全国で推進して参りました。その中でも、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震への対策は喫緊かつ最優先課題ととらえています。JUIDAにとって今回の協定は東京都内の自治体として初めての協定で、都内全域の防災力を高めるための歴史的な第一歩になると確信しています」と協定の意義を歴史的一歩と位置付けた。

協定の署名が行われた文京区役所が入るビル。文京区は高層ビルがあるほか高台、谷のある起伏に富むエリアとして知られる

協定の締結会場で行われたデモフライトに見入る文京区の成澤廣修区長。右は鈴木真二JUIDA代表理事

協定書を掲げる3人。右から熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、成澤廣修文京区長、鈴木真二JUIDA代表理事

あいさつする成澤文京区長

説明するブルーイノベーションの熊田代表取締役

あいさつするJUIDAの鈴木代表理事 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ブルーイノベーション株式会社(東京)は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省が地方自治体に要請した「下水道管路の全国特別重点調査」の一環として、栃木県野木町で行われた雨水管点検に屋内点検ドローンELIOS3を投入した。調査は渡辺建設株式会社(宇都宮市)が請け負い、ブルーイノベーションと連携をとって実施、作業員が管路内に立ち入ることなく安全を確保するとともに、工期短縮にもつなげた。

増水や有毒ガスから人を遠ざけるメリット「大きい」

野木町での調査は昨年(2025年)12月中旬に行われた。国交省がその年の3月18日に地方自治体に対して要請した「下水道管路の全国特別重点調査」に基づき野木町が実施した。国交省は調査対象を「社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路」と定めていて、例示された条件である「完成から30年経過、管径2m以上」などに該当する雨水管を調査した。

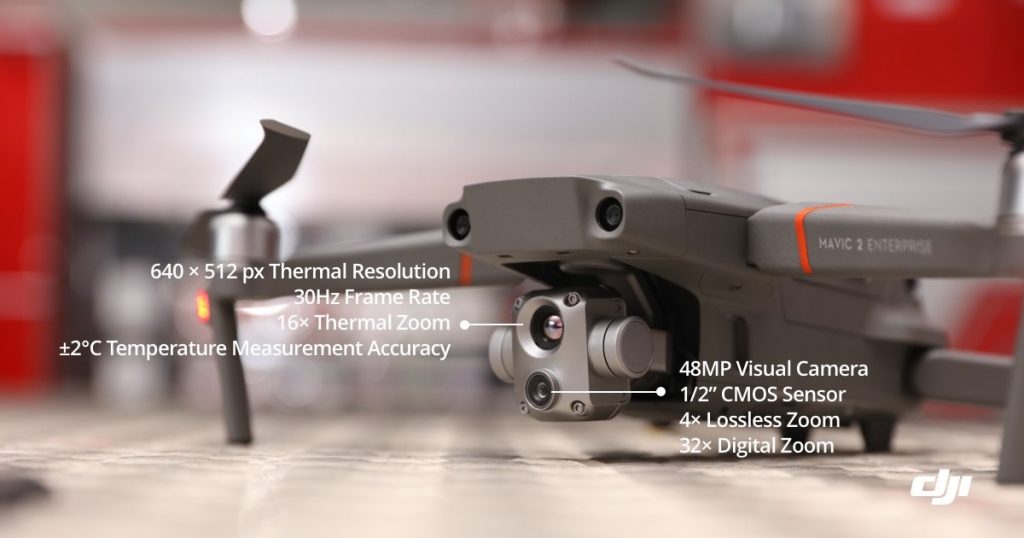

国交省は調査方法について「潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査」と言及していた。「潜行目視」とは管路内に調査員が直接管内に入り、照明を使って壁面のひび割れ(クラック)、腐食、木の根の侵入、土砂の堆積状況を調査員の目で確認する方法だ。詳細な状況把握が可能だが、酸欠、有毒ガス、増水などのリスクがある現場のため、調査員の安全確保として十分な換気などの管理が必要だ。雨水管の場合は点検の可否や安全性が天候に左右される。点検の現地で天候に問題がなくても上流で雨が降っていれば点検現場がその後、増水に見舞われる危険がある。ドローンを使えば調査員が中に入ることがなくリスクを大幅に減らせる。ドローンの機能も大幅に向上していることから、調査業務を請け負った渡辺建設がブルーイノベーションに参加を呼び掛けた。

野木町の雨水管の調査にELIOS3を使ったことで、調査員を増水リスクなどの危険に直面させることなく作業を終えることができた。渡辺建設はDroneTribuneの取材に対し「下水道点検では作業員など5~6人が管路に入ることがあります。安全であるとは言えない空間での調査ですので人が入らなくてすむとなると大きなメリットです」とドローン活用のメリットを説明した。

調査を発注した野木町もDroneTribuneの取材に対し「発注はドローンの使用を前提ではありませんでした。受注者からの提案でドローンを使うことになり、安全確保のメリットは大きいと感じました。(町内には)ドローンが飛行できる大きな管径の管路は多くはありませんが、今後も機会があれば検討することになるかもしれません」と話した。

またブルーイノベーションは1月13日に発表したプレスリリースで、通常なら5日間の工期が2日に短縮できたと伝えている。DroneTribuneが確認したところ渡辺建設も「それは事実です」と話している。工期短縮もドローン活用のメリットとして認知が広がる可能性がある。

一方で、点検機能を満たすドローンの台数が需要にこたえられるだけ十分かどうか、ドローン点検のコストを各自治体が負担できるか、などが課題となる可能性がある。

ドローン点検可能な下水管はわずか それでも重要な理由

全国の下水道約49万㎞の約95.5%は口径450mm以下の管が占めていると言われる。そうなるとドローンで点検できる下水管はわずかということになる。

ブルーイノベーションのELIOS3は機体サイズが480mmだ。管径がこれより大きいと飛ばせない。株式会社LiberawareのIBIS2はシリーズや機体が約200㎜と小さいが点検管経としては500㎜以上が推奨されている。日本の下水道の大部分は直径200mm〜450mmで、ドローンも人も立ち入れず、主に自走式テレビカメラ車や引込式カメラが点検を担う。一方で2025年1月に道路陥没を起こした八潮市の下水管は最大管径が4.75mだった。管径2m以上の大口径管の中でもさらに巨大な部類で日本国内の下水管総延長の0.1%にも満たないレアな下水管だ。これを前提に下水管全体へのドローンの導入を主張するのは現時点では非現実的だ。

しかしながら大口径の管路ほど大都市近郊にある事実がある。問題が起きれば、より多くの人々に影響を及ぼす。八潮の事故では約120万人の周辺住民が生活用水の使用制限を受けた。これよりも大きな管径の下水管に問題が起きればさらに大きな影響が出るとも想像しうる。東京には内径12.5mの下水管や、内径8mの下水管がある。奈良県から大阪府へ流れる大和川上流流域下水道にも数メートル級の大口径管が使われている。下水道管の老朽化や損傷が原因の道路陥没は、2022年度に2607件発生した。老朽化した下水道管が破損したり、硫化水素の発生でコンクリートが腐食したりしたことが主な原因だ。野木町の点検対象は雨水管で幸い大規模補修の必要性は確認されなかった。一方、硫化水素が発生しやすい汚水管や合流管、とりわけ古いコンクリート製の汚水管は陥没リスクが高いうえ、硫化水素の発生は人の安全性も脅かす。大きな汚水管は総延長に占める割合こそわずかではあっても点検の重要性は重大だ。ドローンの優先度が高いと言われる理由だ。

下水道管の老朽化リスクが日常生活に忍び寄る中、下水道とドローンなどへの関心はさらに高まりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

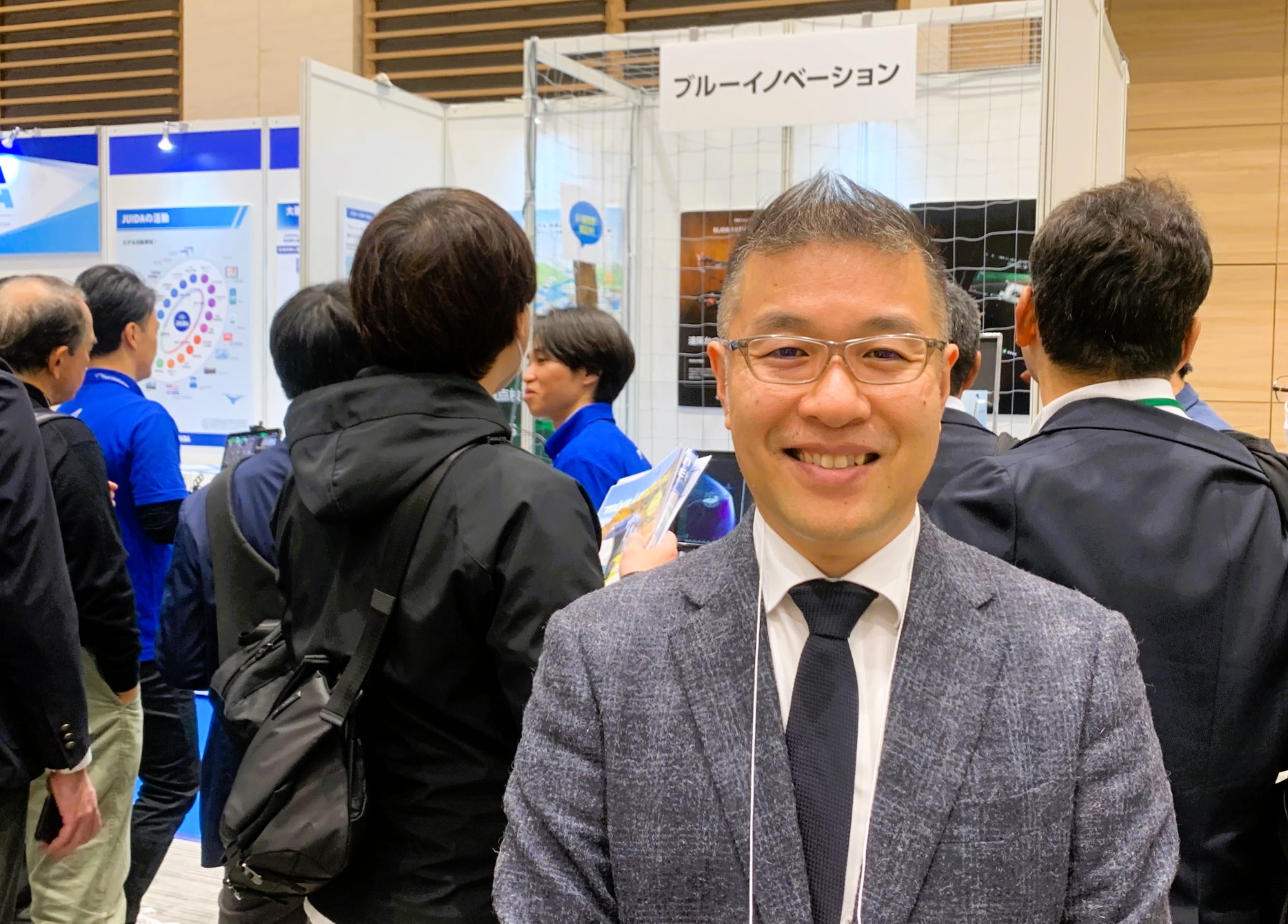

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ブルーイノベーション株式会社(東京)の熊田貴之社長がドローントリビューンのインタビューに応じ、「お客様」との向き合い方について語った。同社は複数のドローンやロボット、センサーなどを統合管理するデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」や、球体ドローン「ELIOS」シリーズ、ドローンポートなどの事業を展開していて、取引先、顧客との関係について模索を続けている。

組織対応フェーズに入りLTVをより強く意識するように 社内体制も構築

ブルーイノベーションはBEP技術を軸に、「点検」、「ドローンポート」、「教育」、「ネクスト」の4つに分類したソリューションを提供している。11月14日に発表した2025年12月期第3四半期決算によると売上高は、7億7000万円で、1年前の第三四半期から4.3%増加した。売上高を構成する4ソリューションのうち「点検ソリューション」の構成比が46%と半分近くを占めた。

熊田貴之社長 「わたしたちはソリューションを提供している会社ですが、ソリューションはお客さまの声をしっかり聞くことなしに作れません。ドローンの機体を開発する、販売する、ということにだけ集中してしまうとプロダクトアウトになり、お客さまの要求に必ずしも合致せずにソリューションにならない、あるいは十分ではないということが起こりえます。ソリューションを提供するには、機体をお客さまの求める作業や動作ができるようアプリケーションが必要になるかもしれません。場合によってはドローンでない方がソリューションとしてふさわしいかもしれません。ソリューションはお客さまのご要望を伺うところから始まります。わたしたちはお客さまとメーカーとをつなぐ部分を担う面があるのかもしれません」

――持ち味はドローンやロボットなどの統合管理プラットフォーム「BEP」だ

熊田社長「はい。主な対象はドローンですが、お客さまとは無人搬送車の運用の話もしています。無人搬送車の複数制御。これにドローンが組み合わされることになれば、走る、飛ぶが統合されて、制御系に対するニーズにつながるのだと思います。それまでお客さまのご要望を伺いながら試行錯誤をしてまいります。プラットフォーマーになることは、その技術がみんなの共有財産になるということだと思っています」

――お話の随所に「お客さま」が登場し、強い意識を感じる

熊田社長「一般論ですが、ドローンに関連する産業が実証実験の段階から商売やビジネスなどの事業の段階に移りつつあることと関係しているかもしれません。実験は提供期間が実験の期間に限られます。それに対して商品を提供する事業段階になると、購入頂いた先での満足度の重要性が高まります。わたしたちも社内でカスタマーサポートの重要性に対する認識が日々高まっています」

――たとえば

熊田社長「ドローンポートは、購入頂いたお客さまのもとにずっと置いてあるわけです。そうするとお客さまからのご意見も寄せられます。問い合わせ、不安、クレーム、トラブル連絡など含めて、お客さまの声に向き合う期間が長くなります。わたしたちも十何年ドローン関連の事業に取り組んでおりますが、お客さまを担当する担当者が現場で親身に対応するフェーズから、組織として対応するフェーズに変わってまいりました。お客さまと向き合うサービスのフェーズに入ってきた、と言い換えてもいいかもしれません。ほかの会社ではすでにできているところもあるのだと思いますが、わたしたちは今年、社内にその体制をつくりました」

――トラブルを現場まかせにしない

熊田社長「はい。経営会議でも話をします。それはそのお客さまの中でわたしたちのサービスが浸透し始めている裏返しでもあると思っています。産業全体でもドローンがサービスのフェーズに入りつつあることを示しているかもしれません。いまではわれわれの提供しているプロダクトやサービスなどを通じて、LTV(Life Time Value)をしっかり提供できているか、本当の意味で長くお客さまに価値を提供するか、より強く意識するようになりました。LTVがKPIにもなりました」

――「お客さま」重視のサービスの会社だと

熊田社長「それを目指していますが、正直なところ、まだ全然です。ようやくそのフェーズに入ったという感じです。サービスがお客さまに浸透していくプロセスを体験している段階かもしれません。カスタマーサポートには大きなコストがかかる面もありまし、決して華やかなことばかりではないです。注目もされないし記事にもなりません。それを繰り返していくことが大事なのだろうと思っています。いま巨大企業になっているメーカーもそこからはじまって、やがて強いブランドになっています。わたしたちもそこを通っていかなければいけないと感じています。社内でもお客さまからの声に、現現も組織も対応する。会社としてちゃんと向き合おうという話をしています。営業、開発、保守などすべてです」

――ありがとうございました。

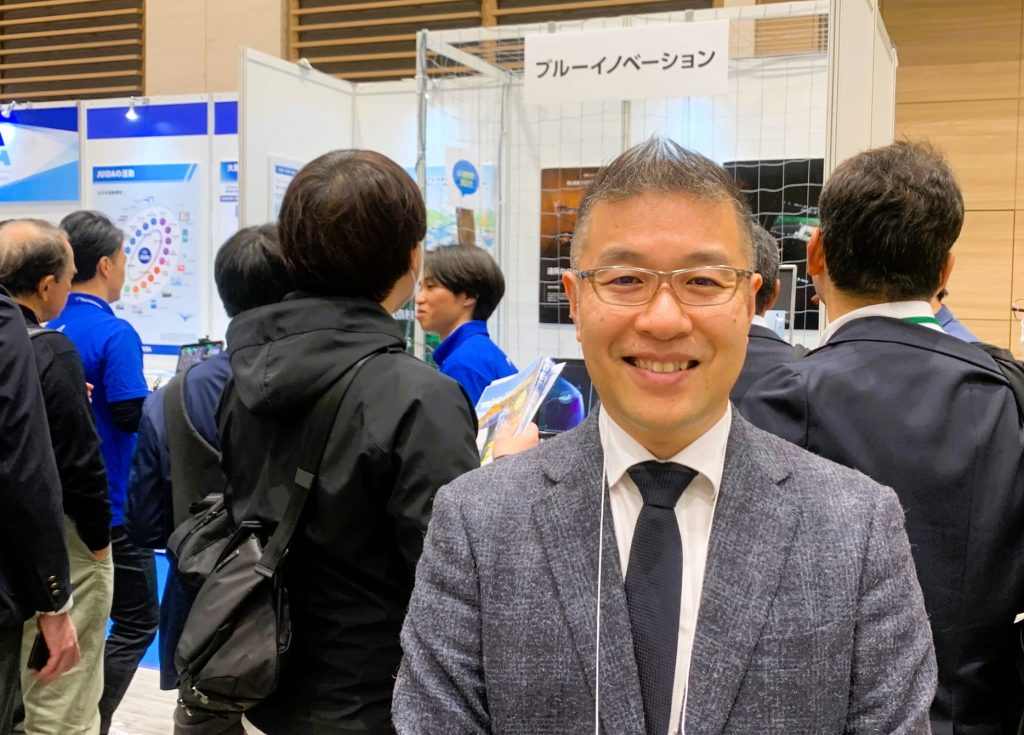

「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」に出展したブースの前でインタビューに応じる熊田貴之ブルーイノベーション社長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローン関連技術の展示会「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」が11月26日、JR大阪駅直結のグランフロント大阪にあるナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターで開幕した。

お目当てのブースに来場者続々

会場では初出展の企業、初出展のプロダクト、初めての告知などもみられる。

Antigravity 社の8K360度全景ドローン「Antigravity A1」、米Inspired Flight Technologies社の産業用ドローン「IF800」「IF1200」、イタリアの点検ソリューションを手がけるTAKE OVER社、台湾Wistron(ウィストロン)系のGEOSATなどはいずれも初公開、初出展だ。

初日から多くの来場者が阿曽を運び、話題の展示に足を止めたり話を聞き入ったりしていた。会期は27日まで。展示やデモ、講演などが行われる。来場登録をすれば入場は無料だ。

JapanDroneを主催するJUIDAのブースにはスクール関係者が多く足を運んでいた。隣のブルーイノベーション株式会社(東京)は企業ブース内に独自の飛行エリアを設け、ELIOS3の飛行実演を行っている。

初日はJUIDA鈴木理事長が講演し、JUIDAの歴史、取り組み、自治体や自衛隊との連携の進捗などを紹介したあと、今後の展望として国産化を含む日本国内の基盤強化に向けた取り組みについて、近々中間報告をすることなどを予告した。さらに欧州、米国などの近況にも言及した。

Japan Drone in 関西で講演するJUIDAの鈴木真二理事長

会場をあいさつしてまわるJUIDAの熊田知之事務局長

ドローンポートの遠隔自動運用のスペシャリスト、合同会社SORABOTの奥村

SUZAKのブースも明るく来場者を迎える

ブース内に飛行エリアを設けたブルーイノベーションのブース

JUIDAのブースにはスクール関係者が多く訪れる

来場者に説明するJUDIAの千田泰弘副理事長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。仙台市は11月5日午前、津波避難広報訓練を行う。訓練では仙台市の津波情報伝達システム(屋外拡声装置)、緊急速報メール、広報車両に加え、ブルーイノベーション株式会社(東京)の「BEPポート|防災システム」を活用した仙台市津波避難広報ドローンなどを使い避難を呼びかける。訓電時間に指定エリアにいる市民や勤務者は、一時避難するなどして万が一に備え、避難行動の定着を図る。

エリア内の在勤、在住者が参加し避難行動の定着図る

ブルーイノベーションの「BEPポート|防災システム」は、仙台市が2022年、一宮町(千葉県)が今年(2025年)5月、沿岸防災を目的に導入し、運用を始めた。津波警報や津波注意報が出されると自動でドローンが離陸し、沿岸地域にアラート音を流し周辺にいる人々に避難を呼びかけるシステムで、職員が津波に遭遇する危険のある沿岸部に近寄ることなく避難を呼び掛けられることを目指している。今年7月30日午前8時24分のカムチャッカ半島付近で発生した地震に伴う気象庁の津波注意報で、仙台市、一宮町それぞれのドローンが出動し沿岸上空で避難を呼びかけるなど役割を果たした。11月の訓練ではこのシステムを訓練として活用する。

11月の訓練は仙台市が主催し、宮城県警察本部、仙台東警察署、若林警察署、宮城海上保安部、公益財団法人日本道路交通情報センター、東日本高速道路株式会社、民間協定津波避難施設などが協力機関として参画する。

訓練は「東北地方太平洋沖を震源とする地震が発生し、地震発生の3分後に宮城県に大津波警報が発表された。そのため、津波避難エリア1・2内(編集部注:仙台市が指定したエリア)の居住者等は、津波の到達予定時刻までに、津波避難エリアより内陸側への避難、または津波避難施設・場所への緊急一時避難が必要となった」と想定して行われる。

当日の午前9時48分から、津波情報伝達システム(屋外拡声装置)の避難広報を3階行い、緊急速報メールを午前9時48分に送り、消防車両・区広報車による避難広報は午前9時48分から10時30分にかけて行う。津波避難広報ドローンによる避難広報は午前10時00分から10時30分ごろに行われる計画だ。また巡視艇(宮城海上保安部)の避難広報も午前9時48分から10時30分ごろに行われる。

ドローンは初動対応として沿岸部で空から避難広報を行い、同じ時刻に出動する消防車両は内陸部をめぐるなど活動するエリアを分担するという。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.10.24

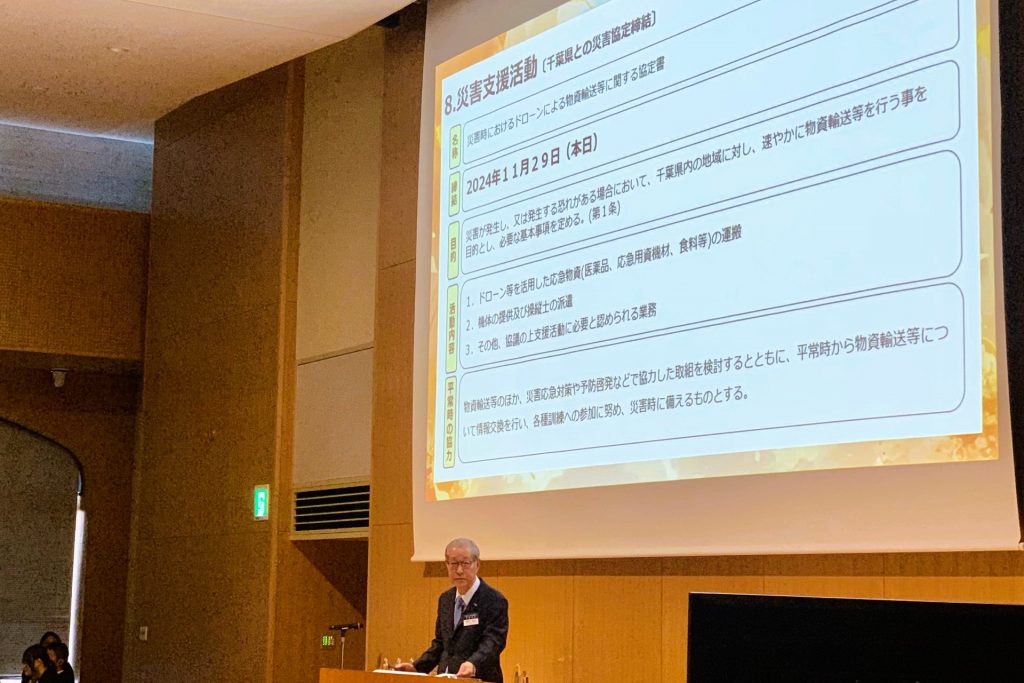

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月17日に毎年恒例の系列ドローンスクール向けの会合「JUIDA認定スクールフェスタ2025」を開催し事業報告や案内、関連表彰、懇親会などを行った。熊田知之事務局長がJUIDAとして今後、市場開拓に力を入れる方針を表明した。スクール表彰では「理事長賞」に株式会社Dアカデミー関東本部を選出した。鈴木真二理事長のあいさつ、関係省庁からの代表による来賓あいさつや、埼玉県での八潮陥没事故対応、大阪市での大阪・万博対応などのJUIDAとしての活動報告を2時間10分行い、その後懇親会が催された。

熊田事務局長「今後はスポーツや音楽の市場にも」

鈴木理事長 「会員数2万5555組」

スクールフェスタはJUIDAが毎年一度開催しているJUIDAに加盟するドローンスクール向けの会合で、前半にJUIDAの基本方針や重点施策の説明、JUIDAや会員の活動報告、加盟スクールの活動を顕彰する表彰式が行われる。後半に立食式の懇親会が用意されている。催事名が「フェスタ」で司会も「最後までお楽しみください」と案内するが、祭り要素はなく、あいさつと発表と報告と表彰が前半の2時間を占める。新方針の表明が行われることもあり、例年、報道機関が取材する対象にもなっている。

会場は前年に続き東京大学本郷キャンパス内の学術交流拠点「山上会館」で、前半の第一部は2階大会議室で、後半の第二部は1階ホールで行われた。大会議室は机と椅子が演台に向かって並べられるスクール形式で、後半は立食パーティーだ。

なお会場となった山上会館は国立西洋美術館新館などの設計で知られる建築家、前川國男氏が設計した建物で、「山上会館」の名は、かつてこの場所にあった「山上御殿」に由来する。山上御殿は富山藩の表御殿でこの場所に移築され1923年の関東大震災で焼失したが、1986年に東京大学創設100周年記念事業として会館が建てられ「山上会館」と名付けられたと言われる。

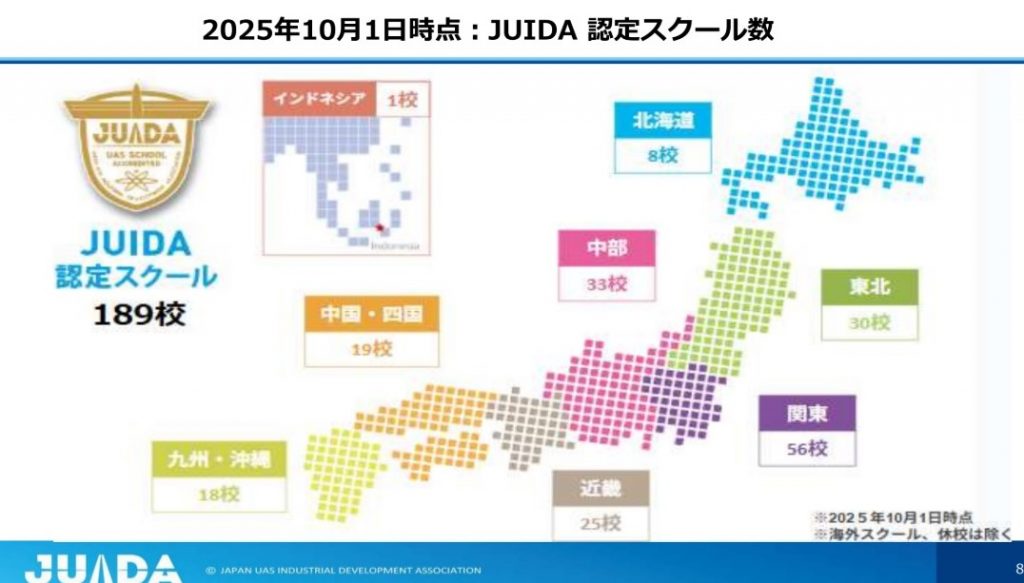

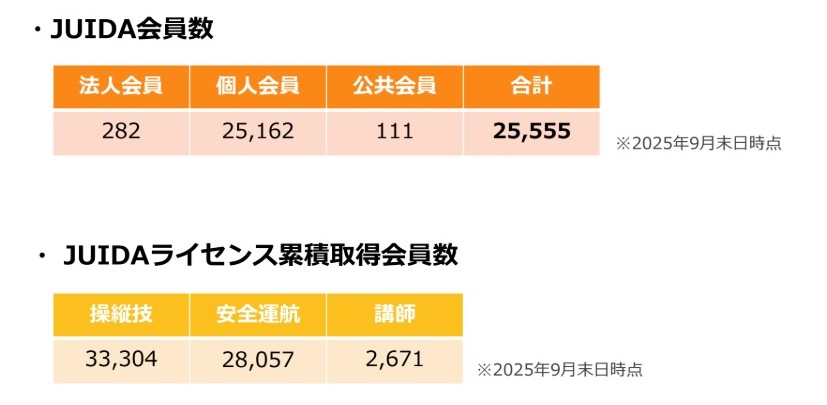

フェスタはJUIDAの鈴木真二理事長のあいさつで始まった。鈴木理事長は「毎年掲げているスローガンですが2025年は『ドローン新世紀』の意識のもと『JUIDA未来創生元年』を掲げています。新たなドローン産業の発展に向けて取り組むつもりです」と抱負を述べた。JUIDAの勢力についても、会員数が9月末時点で個人・法人をあわせて2万5555組、操縦技能証明取得者が累計で9月末時33304人、認定スクールの数が10月1日時点で189校と紹介した。自衛隊、自治体などとの連携拡大や国際機関とのMOU締結かっく台などこれまでの活動も概観した。

経産省古市氏「国産機開発を支援」 ACSLに軽量化、飛行時間拡大で26億円

鈴木理事長のあいさつに続き、経産省製造産業局航空機武器産業課次世代空モビリティ政策室の古市茂室長と、国土交通省航空局安全部無人機航空安全課の江口真課長が来賓としてあいさつにたち、それぞれの取り組みに言及した。

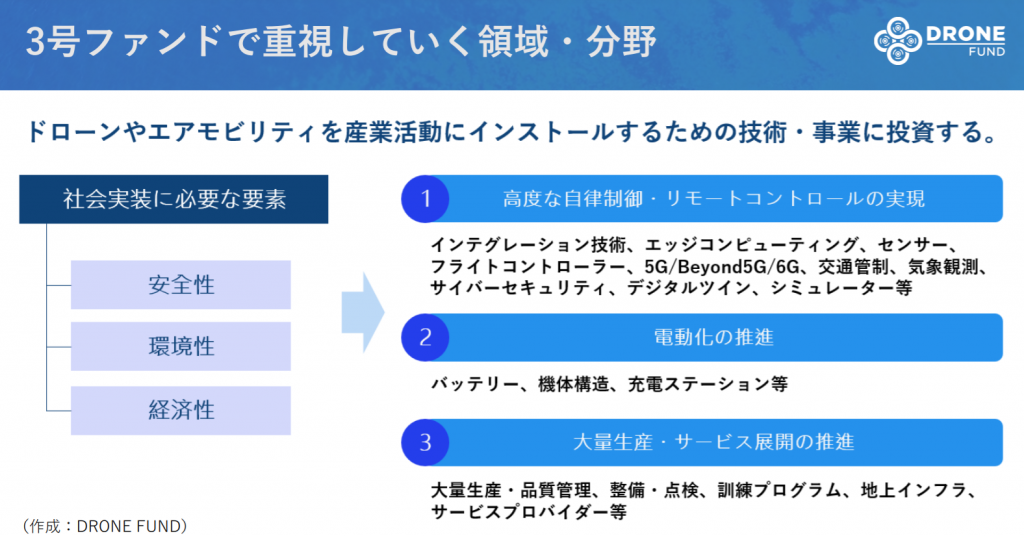

この中で、経産省の古市氏は、JUIDAの創立10周年に祝意を述べたあと、国産ドローンの開発を支援していることに触れ「中小企業イノベーション創出推進事業のフレームで、ACSLの軽量化、飛行時間拡大などのレベルアップに26億円を支援しました。飛行時間はできれば40分とか45分にしたいと考えています。ほかにもイームズロボティクスには30億円、テラドローンにも支援しています」など企業名をあげ、開発の方向性にも触れながら紹介した。

国交省江口氏事故増加に言及 「受講確認できないのに終了証」と不適切例も紹介

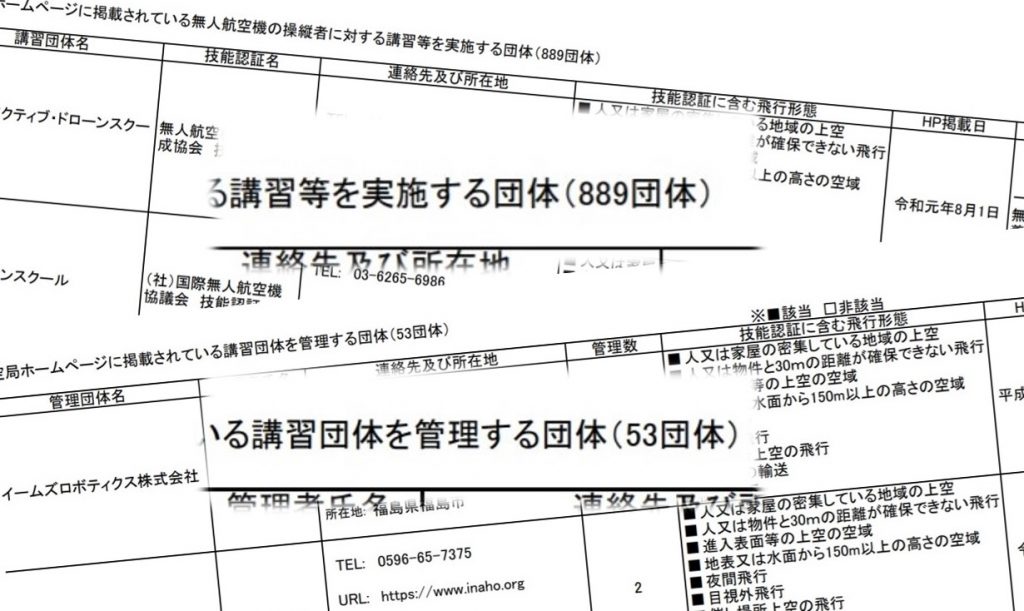

国交省の江口氏は、フェスタへの招待に対する謝意を述べたあと、ドローンの制度の運用状況を概観した。それによると「許可承認件数は年間7万件ほど、機体数は現在35万機程度、登録講習機関は9月末時点で835スクール」だ。また今後段階的にUTM導入を図る方針や、レベル4の飛行に必要な第一種の認証機体について促進する方針も表明した。

江口氏は一方で、ドローンに関わる事故が増えていることに警鐘を鳴らした。「令和5年、6年と残念ながら増えている状況で、より安全な運航を実現するには操縦者の安全リテラシー醸成、運航技術の向上はかかせないと考えており、登録講習機関のみなさまにサポートをお願いできればと思っております」と協力を要請した。また「終了証明書の発行に、学科講習の終了が確認できない事例があるなど不適切な事例があった」と言及し、スクールに対し適切な運用を促した。登録講習機関の登録がはじまって期限の3年を迎えることから、適切な更新手続きも呼び掛けた。

熊田事務局長、「ひとづくりから市場づくりに移行」

来賓あいさつに続き、JUIDAの熊田知之事務局長が重点施策について説明した。

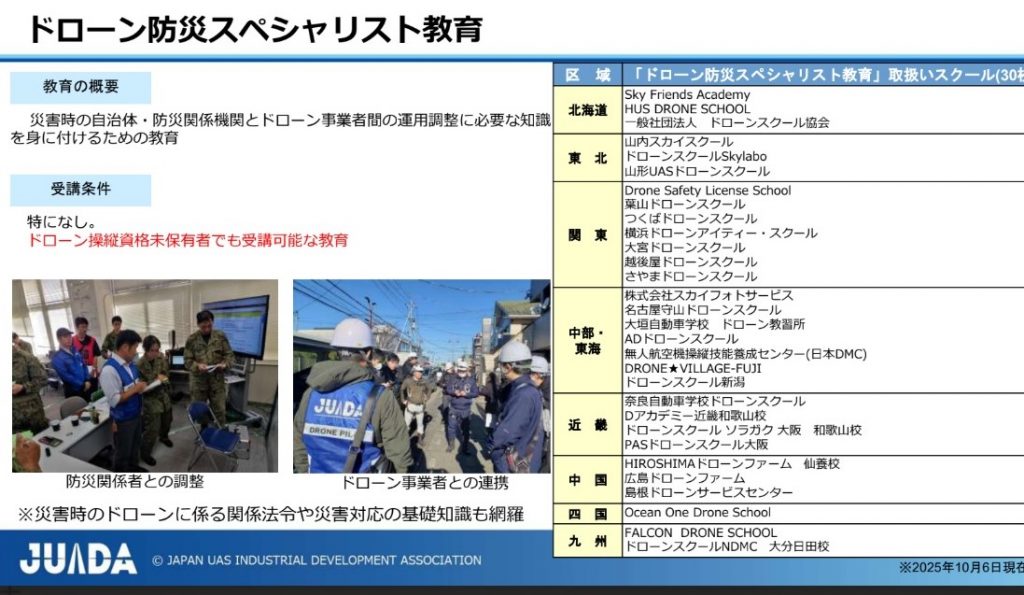

この中で熊田事務局長は「ドローン産業の健全な発展をミッションとして、これまで人材育成をメインに活動してきましたが、10年たってまいりますと世の中の変化も大きく、ひとづくりからいわゆる働く場所、市場づくりに焦点を移してきています」と報告。マンション外壁点検の業務に求められる技術を伝える「ドローン点検スペシャリスト育成コース」がその一環だと説明した。このコースはJUIDA、株式会社東急コミュニティー(東京)、株式会社ハミングバード(東京)が構築したカリキュラムだ。

なお、この日の会場である山上会館も、東急コミュニティが管理している。

このスペシャリスト教育は、認定スクールを通じて販売していて、取り扱いスクールが現在30校になっていることも紹介し「多くのスクールに取り扱って頂けると嬉しく思います」と話している。

熊田事務局長は「東急コミュニティさまは全国で8万8000棟のマンションを管理しておられ、これだけでも大きなマーケットであることが分かります。またマンションだけでなく、これからそれ以外の、たとえばスポーツ分野、または音楽、あるいは建築、公共インフラなど水面下でいろいろと話をしております」と、市場開拓を多方面で仕掛ける方針を表明した。

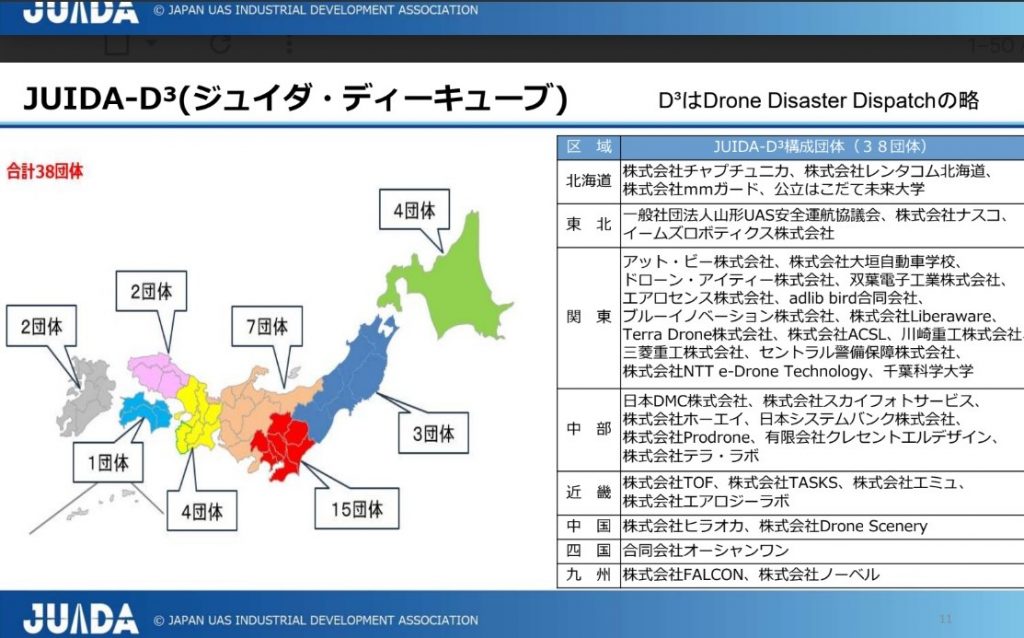

さらに、災害対策のための発災と共に活動に入る専門組織D³(ディーキューブ)を組織していることや、ドローンに関するISO(国際標準化機構)制定の国際規格について、日本国内の意見をまとめる国内委員会の事務局をJUIDAが担っていることなどを紹介し、「さらにみなさまと(ドローン産業を)発展させていきたいと思っております」と述べた。

Dアカ、固定翼機の講習開発で理事長賞

認定スクールの活動を顕彰する表彰も行われた。

最高賞にあたる理事長賞には、固定翼機(飛行機型)の国家資格取得を目指す講習を初めて開始したDアカデミー株式会社が運営するドローンスクール、「Dアカデミー関東本部が、応募8スクールの中から選ばれた。Dアカデミーは2023年のスクールフェスタで、ザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が評価されて理事長賞を受賞していて、今回はそれに続く2度目の受賞となった。

また特別賞として、現場対応力に着目した人材育成に力をいれているアスキムドローンスクール(アスキム株式会社)、広島・神石高原町の防災事業に取り組むドローンファーム仙養校(株式会社DroneScenery)、大阪・関西万博の世界こども未来会議に出展したドローンテクノポート神戸(株式会社ミラテクドローン)の3校が選ばれた。

また、PASドローンスクール大阪(パシフィックエアサービス株式会社)、トンガレコクド/未来アカデミー(日本国土開発株式会社)、FALCON DRONE SCHOOL(株式会社FALCON)、IDS池上ドローンスクール(株式会社IDS)に感謝状が贈られた。

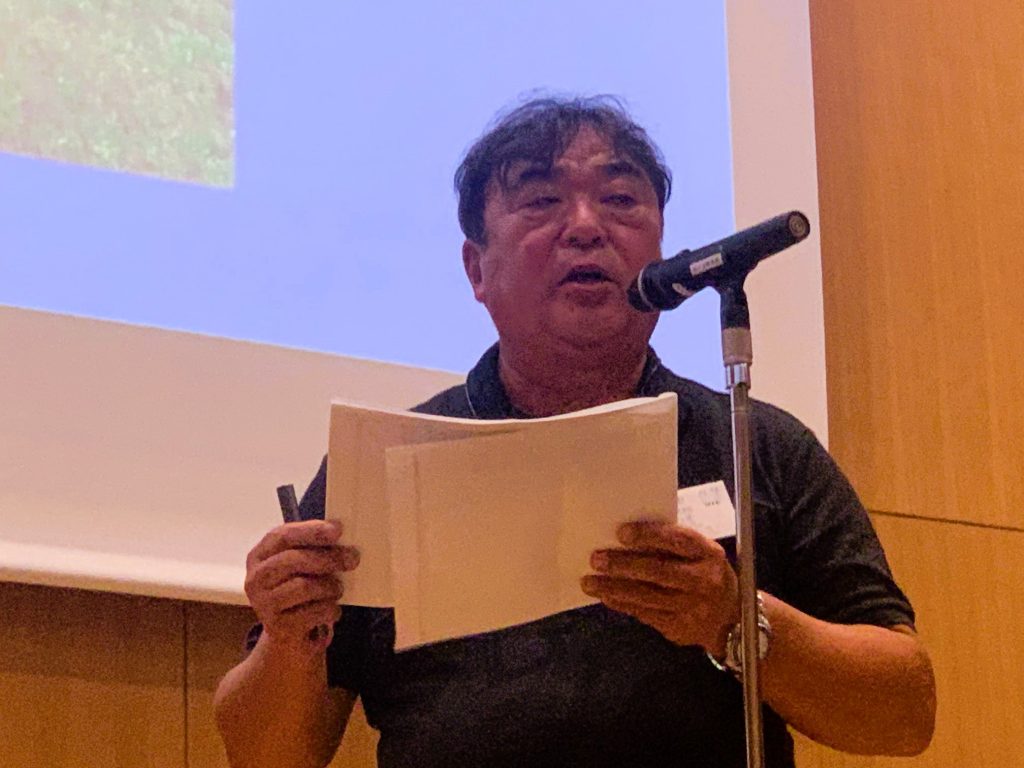

Dアカデミーの依田健一代表は、理事長賞を鈴木真二JUIDA理事長から受け取り、写真撮影やあいさつをし、一度着席して一連の表彰を見守ったあと、再び司会に招かれて登壇し、授賞理由となった固定翼機の国家資格講習創設について説明した。

依田代表は、自身が小学3年からラジコンに親しんできたことなど自身の経験談をおりまぜながら、「レベル3・5が広く活用される中、VTOLを含む固定翼機の需要が高まることが想定されるため、取得のための講習をゼロから作りました。複雑な講習内容を私自身が理解するため国交省航空局にもおたずねして理解を深めました。それを分かりやすくするため複雑な教習内用をかみくだいて言語化したり、講師の指先の動きが講習生の手元で再現される仕組みを作ったりしました。練習環境も都心から1時間の場所に整えてあります。われわれの講習の利点の一つと言える点は、この会場が試験会場にもなることです。会場受験の難しさは、初めての会場で初めての機体を扱うところにあると言われますが、われわれの講習を受けたら、試験もその会場で行いますし、練習機が試験機になります。試験管は出張して審査して頂いております。このあたりを評価頂けたのかと考えています」と説明した。

このあと、八潮道路陥没の取り組みに協力した事業者として株式会社Liberaware(東京)、ブルーイノベーション株式会社(東京)への感謝状贈呈や、現場指揮者の報告、大阪・関西万博での運航調整業務に携わった事業者への感謝状贈呈や、関係者の報告、開講10周年表彰年、開講1周年記念表彰などが行われた。

JUIDAの公式サイトでは当日の式次第などが「JUIDA認定スクールフェスタ2025開催報告」としてまとめられている。

理事長賞を受賞したDアカデミーの依田健一代表が固定翼機の国家資格取得を目指す講習の開発について講演

JUIDAの鈴木真二理事長

JUIDAの熊田知之事務局長は市場創造に重点を移し、現在の点検講習に加えスポーツ、音楽も検討中の述べた

大阪・関西万博での運航管理チームを率いたブルーイノベーションの熊田貴之代表

八潮陥没で災害を支援したLiberawareの閔代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。