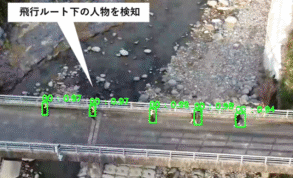

ドローンが補助者なし目視外のレベル3.5飛行で飛行中、AIで地上の人を検知するといったん停止し、オペレーターに通知する実験が日田市<大分県>で行われた。

KSD、ノーベル、ARIDE、日田市、大分県が実施

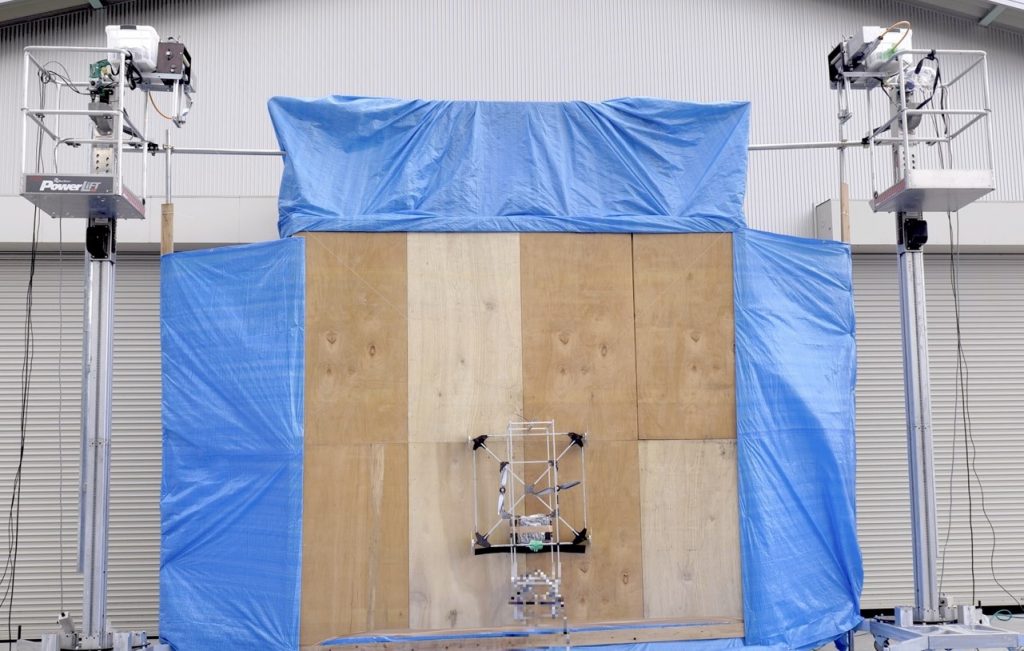

実験は12月1日から4日にかけて、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、株式会社ノーベル(日田市)、株式会社ARISE analytics(東京)、大分県、日田市が、総務省に採択された「地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)」として実施した。機体にはMatrice 350 RTKを使い、機体側でデータ処理を行うAIを搭載した。

12月23日の発表は以下の通り。

ドローン運航におけるエッジAIを活用した地上リスク検知システムの実証実験に成功

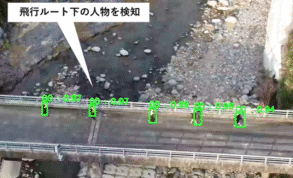

~ 飛行ルート下の人物や着陸地点の障害物のリアルタイム検知により、安全な運航を実現へ ~

KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン)、株式会社ノーベル(本社:大分県日田市、代表取締役:野元 孝通、以下 ノーベル)、株式会社ARISE analytics(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:坂本 崇、以下 ARISE)、大分県(県知事:佐藤 樹一郎)および日田市(市長:椋野 美智子)は、2025年12月 1日から12月 4日にかけて、ドローン運航におけるエッジAIを活用した地上リスク(飛行ルート下の人物、着陸地点の障害物)検知システムの実証実験(以下、本実証)を実施しました。

本実証では、大分県日田市にて災害時の被災状況確認を想定したレベル3.5飛行(補助者なし目視外飛行)を実施し、開発したエッジAIシステムが安全な運航をサポートしうる有効性を確認しました。なお、本取り組みは総務省の「地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)」に採択され、実施したものです。

1.実証実験の背景

ドローンの目視外飛行において、現在はオペレーターがカメラ映像を目視監視し、周辺の安全を確保しています。しかし、ドローンの社会実装を加速させるためには、以下の課題解決が不可欠です。

・安全性のさらなる向上(ヒューマンエラーの排除)

・省人化・コスト低減(監視業務の自動化サポート)

・通信帯域の効率化(運航数増加に伴う通信混雑の回避)

これらを実現するために、ドローンのカメラ映像から地上リスクを自律的に検知するエッジAIシステムを開発しました。実証フィールドには、平成29年 7月九州北部豪雨で甚大な被害を受けた大分県日田市小野地区を選定し、災害発生時の迅速な状況確認を想定したシナリオで検証を行いました。

2.実証実験の概要

・実施日時:2025年12月 1日~12月 4日

・実施場所:大分県日田市 小野地区

・使用機体:Matrice 350 RTK

・検証内容:エッジAIを活用し、以下のリスク検知およびオペレーター支援を行いました。これによりオペレーターの運航サポートとして機能し、さらなる安全性向上、オペレーターの負担低減、省人化に有効であることが確認できました。

(1)第三者の検知と回避:一般道路を歩行する人物をAIが検知し、機体を自動で一時停止させると同時にオペレーターへ通知。人物の通過確認後、運航を再開。

(2)着陸地点の安全性確認: 着陸地点にある障害物をAIが検知し、一時停止および通知。オペレーターの判断により別の安全な場所へ着陸。

3.各社の役割

| KDDIスマートドローン | 事業企画、全体統括 |

| ノーベル | ドローン運航、実証フィールド調整 |

| ARISE | AI開発、検証 |

| 大分県、日田市 | 実証フィールド選定及び提供、地域住民および関係機関への調整協力 |

4.今後の展望

5者は、本実証で得られた成果をもとに、エッジAIの検知精度向上を進めます。将来的には、平時のインフラ点検や物流、有事の災害対応など、様々なシーンにおいて安全かつ効率的なドローン運航の実現を目指し、地域課題の解決と社会実装に貢献していきます。

(注1)エッジAI

ドローンにAIを搭載し、データ処理を直接行う技術です。これにより、ドローンに搭載されたカメラ映像から人物や障害物などの地上リスクをリアルタイムに判断し、通信遅延を防ぎ即時的な運航サポートを可能にするとともに、クラウドへの通信量を大幅に削減します。

(注2)総務省 地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)実証事業概要

AUTHER

- 2025.12.23

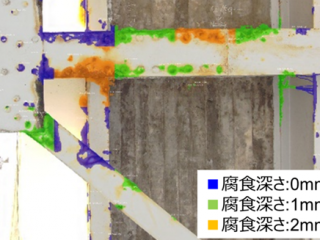

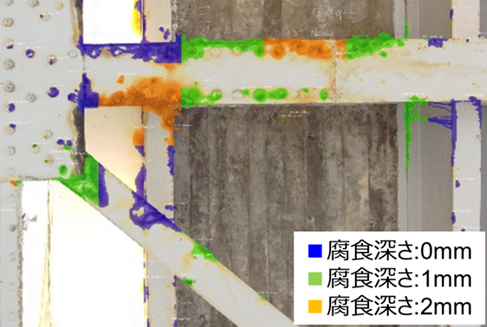

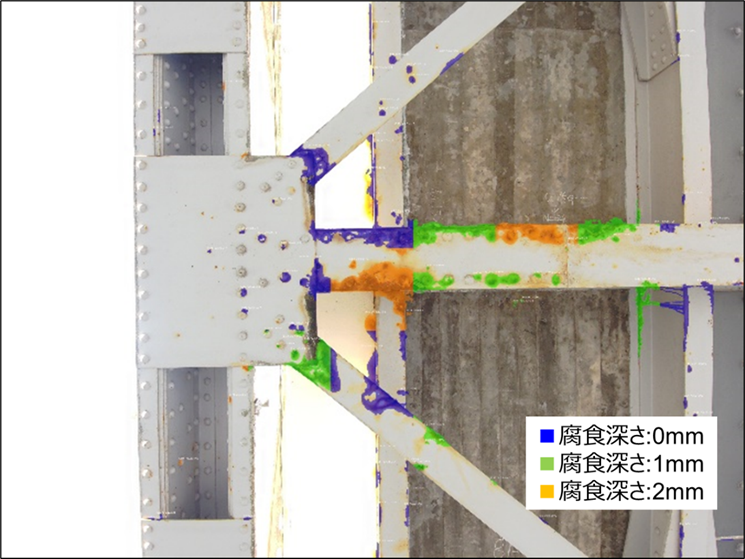

株式会社NTT e-Drone Technology(朝霞市<埼玉県>)は、鋼材の劣化具合を画像から推定する新サービス「腐食深さ推定」の提供を12月10日に始めた。同社が提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」に追加された。

「eドローンAI」のオプションとして新サービス

新サービス「腐食深さ推定」はNTT e-Droneがドローンによるインフラ点検に役立つ技術として提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」のひとつだ。すでに提供している錆検出機能のオプションサービスとして開発した。

ドローンやスマートフォンに搭載したカメラで撮影した鋼材の画像があれば、腐食の深さをAIが自動で推定する。従来は肉眼で予測していた鋼材の劣化具合や健全度を定量的に評価することが可能になる。

発表によると、新サービス「腐食深さ推定」はNTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果を活用し、インフラ構造物で実施した試験で誤差は平均0.29mmだった。

発表は以下の通りだ。

深刻なインフラ老朽化に対応

- 背景

社会インフラ構造物は私たちの生活や経済活動を支える重要な設備ですが、その老朽化は深刻な社会問題となっています。老朽化を加速させる要因の一つに、鋼材の腐食があります。腐食が進行すると鋼材の断面が欠損し、耐久性や耐荷性能が低下し、最終的には破損や崩壊のリスクを高めます。そのため、設備管理者にとって腐食箇所の鋼材厚を正確に把握することは極めて重要です。

しかし、現行の点検方法では腐食による鋼材厚の把握は困難です。現在は検査員が目視で外観の腐食を確認するのみで、腐食深さ(断面欠損量)までは分かりません。超音波による厚さ測定も可能ですが、探触子を直接当てる必要があり、設備全体で実施するには膨大な作業コストがかかります。さらに、大型構造物では足場設置など追加コストも発生します。

その課題解決のために、NTT イードローンは、NTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果※1を用いて鋼構造物の検査の効率化を支援する「腐食深さ推定」サービスの提供を開始します。

※1:社会インフラの点検DXに向け画像認識AIで鋼材の腐食深さ推定を可能とする技術の実証実験を開始

https://www.nttedt.co.jp/post/kumagaya-20241003

- サービス概要

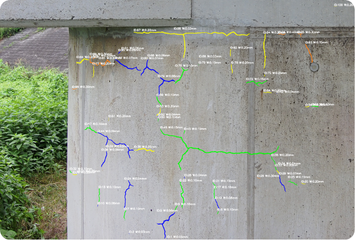

本サービスは損傷解析AIサービス「eドローンAI」の錆検出機能のオプションサービスで、錆検出機能と本サービスを同時にご利用いただく事で、錆領域の検出と腐食深さを同時に解析できます。また、ひび検出機能のオプションサービスとして、コンクリートの「剥離」「鉄筋露出」「漏水」「遊離石灰」を検出する機能も、あわせて提供開始いたします。なお費用につきましては、お客様のご利用方法やご要望に応じて、お見積もりをさせていただきます。

サービスホームページ

https://www.nttedt.co.jp/edrone-ai

- 「腐食深さ推定」サービスの特長

特長① 国内初の画像から腐食深さを推定する機能

・腐食の表面を撮影した画像から腐食深さを推定する技術を社会実装したのは国内初で、他にはない機能

特長② 高精度な腐食深さ推定

・実際のインフラ構造物に発生する腐食の深さを測定したデータを収集し学習させているため、高い精度での推定を実現(実測データとの平均誤差は0.29mm)

- 提供開始日

2025年12月10日(水)

- (略)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊(津市<三重県>)は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)と、災害発生時にドローンによる応援が円滑に実施できるための協定を締結した。空自部隊側から要請があれば、JUIDAのボランティア防災チーム「JUIDA‐D³(ディーキューブ)」が応援する。笠取山分屯基地第一警戒隊は今後、連絡や任務遂行までの一連の流れを訓練に取り入れる方針だ。またJUIDAの鈴木真二理事長もD³について「規模、内容を拡大していきたい」と述べ、要請にこたえる体制の確立を図る考えを表明した。

松永隊長「JUIDAのD³はわが国で最大規模」

締結は12月5日、東京のJUIDAの事務所で行われ、JUIDAの鈴木真二理事長と、航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)が協定書に調印した。協定の名称は「航空自衛隊第一警戒隊と一般社団法人日本UAS産業振興協議会との災害時応援に関する協定」。第一警戒隊は国内に複数あるが、今回は笠取山分屯地第一警戒隊との協定だ。

一般に分屯基地は不審な飛行物体やミサイルの飛来を警戒するためレーダーで防空警戒にあたる。立地もこの任務のため山頂に置かれることが多い。地域一帯をみはらす場所にあることから、大きな災害が発生すると災害活動の拠点になることがある一方、道路が寸断されると分屯基地自身が孤立するリスクも抱える。

JUIDAと協定を締結した笠取山分屯基地も、三重県津市、伊賀市の笠取山山頂にある。防災活動の拠点となれば物資輸送や情報収集搬送の拠点となり、道路寸断などの孤立リスクに直面しつつも基地機能の維持が重要だ。このためドローンの応援を受けられることが有効だと判断した。協定は笠取山分屯基地第一警戒隊から申し入れ、JUIDAが受け入れたため、締結された。ドローンの運航はJUIDA側が担うことになる見通しだ。

調印の席で会見した松永康佑隊長は、協定の申し入れを受け入れたJUIDAに謝辞を述べたうえで、「災害が発生した際は当分屯基地から災害派遣対応として人員、物資の輸送が行われます。また山岳地帯に所在しているため、災害発生時に地域の支援拠点となりうる基地機能を維持する必要があります。そのためにもJUIDAと協定を締結することは非常に重要」と意義を説明した。

JUIDAを選んだ理由について松永隊長は「全国規模のドローン組織であるD³を組織しており規模的にも能力的にもわが国で最大規模のドローンによる災害対応が可能」と解説。「分屯基地を取り巻く厳しい気象条件や山手に位置するリスクを克服し災害に関する様々な支援をしていただける」と期待も表明した。

支援内容については「道の寸断等により孤立した地域、被災者に対する救援、支援。地域の支援基礎となる分屯基地そのものが孤立した場合の物資の輸送支援を受けること」などを挙げたほか、調印式を進行した自衛隊OBでもあるJUIDAの嶋本学参与が「山火事のさいの残火監視」を例示した。物資輸送については松永隊長が「一般的に」と断ったうえで「水、食料、毛布など入浴支援や人命救助(に必要な物資)」をあげた。

さらに年間2~3回ほどの訓練を実施する方針も表明した。訓練内容は今後詰める見込みだが、「どの物資をどの程度の重さで、いつまでに、どのぐらいの時間をかけて、どこまで運ぶか、といった計画をたてる訓練や、その要求をドローンのパイロットに伝える訓練。また、そのうえで安全を確保しながら物資が届いたことを確認するまでの一連の流れを訓練したい」などの考えを示した。

JUIDA鈴木理事長「D³の内容、規模を拡大」

JUIDAは協定に基づく要請内容に応じて必要な機材、知識、能力を持つD³メンバーを派遣することになる。要請内容は災害により異なるため、要請にこたえられる幅広い体制を整えることが重要になる。

JUIDAの鈴木理事長は、「D³はご理解頂いた団体や組織の参加を頂いているところですが、活動を広げることが必要になってくると思います。今年設立したばかりでまだ緒に就いたところですのでこれから規模、内容を拡大していきたいと考えています」とD³の充実に力を入れる方針を表明した。

一方で、D³の母体であるJUIDAは産業振興を目的とする民間団体で、防災専門組織ではない。防災活動を進める場合、産業振興活動とのバランスや、産業振興にもたらすメリットなどの説明が求められることも想定される。JUIDAはすでに全国各地の自治体や、陸上自衛隊の部隊などと協定の締結を進めていて、今回は初めて空自部隊との協定となった。空自にとって今回の提携は「先駆け的」(松永隊長)で、今後より大きな、または上位の部隊との提携に発展する可能性もある。このため協定が会員にもたらすメリットに関する説明の機会も増える可能性がある。

鈴木理事長は協定のあいさつで「連携によりさらに災害時のドローンの活用というところが進むということが期待されます」と需要拡大に期待を表明。さらにJUIDA会員にもたらすメリットについては、「JUIDAでは全国的なスクールを展開しています。これは各地で災害が起きた時により近場で対応して頂ける体制につながっているかと思います。スクールさんにより防災活動への問題意識は濃淡があります。今後は操縦の教育だけでなく災害時の対応も各スクールと連携しながら進めていきたいという風に思っています。スクール以外の会員さんでドローンの企業さんにも多く参加して頂いております。メーカーにとっては、どういったニーズに対してどういったドローンが提供できるのか、など開発の目的を明確化するところでこういった活動に参加していただくメリットを感じていただけると考えているところでございます。今後各地でたくさんのドローンが求められるという状況にございますので、国内のドローン産業の育成というところでも役に立てればと思っています」と述べた。

JUIDA会員の中には、困っている人を助ける強い意志を持つ事業主も多く、能登半島地震のさいにはJUIDAからの呼びかけに率先して参加した会員が現地で躍動した。今後、こうした強い意志を持つ会員の活動場面の提供と、産業振興とのバランスがより重視されることになりそうだ。

協定に署名した航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(左、兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)とJUIDAの鈴木真二理事長

協定に署名中 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

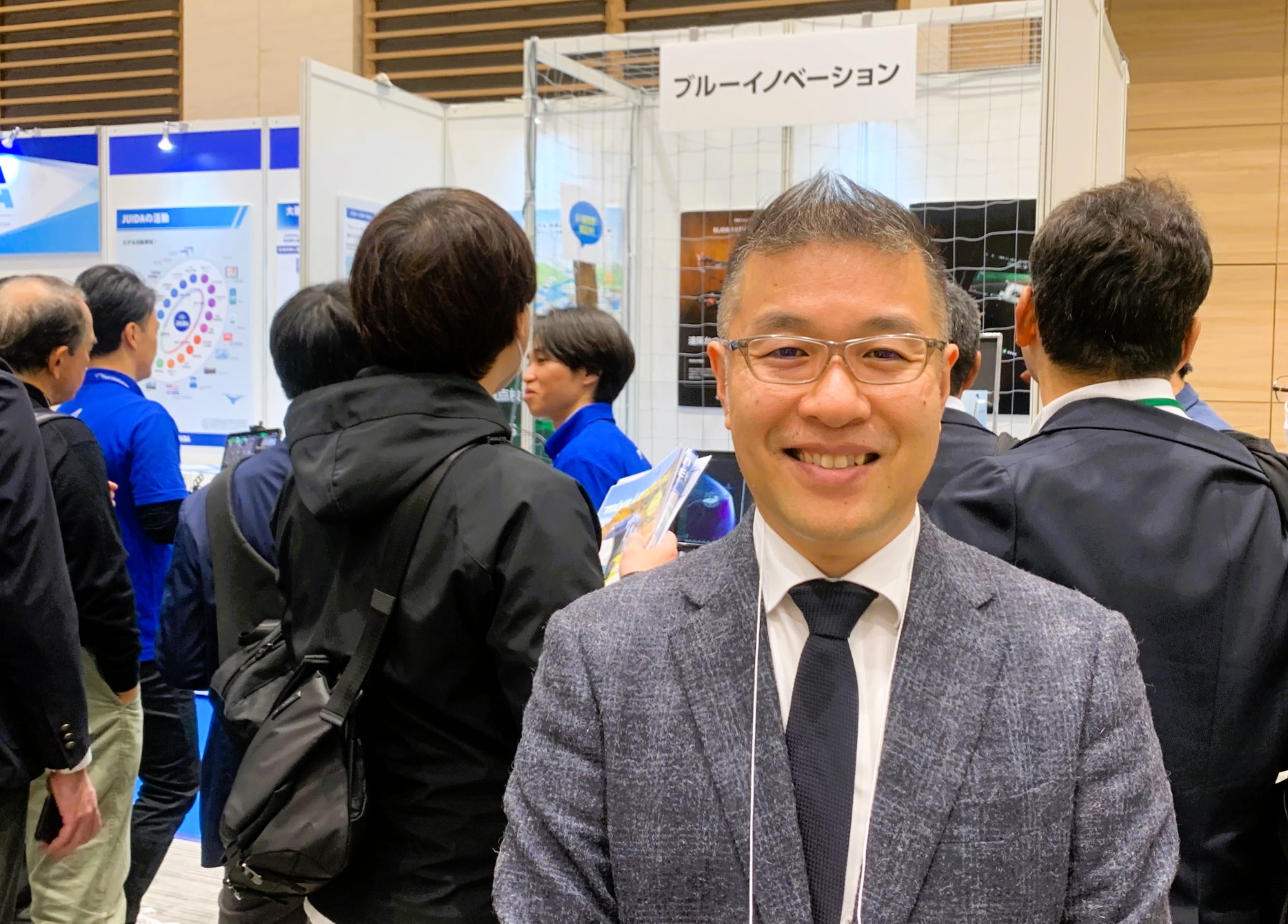

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ブルーイノベーション株式会社(東京)の熊田貴之社長がドローントリビューンのインタビューに応じ、「お客様」との向き合い方について語った。同社は複数のドローンやロボット、センサーなどを統合管理するデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」や、球体ドローン「ELIOS」シリーズ、ドローンポートなどの事業を展開していて、取引先、顧客との関係について模索を続けている。

組織対応フェーズに入りLTVをより強く意識するように 社内体制も構築

ブルーイノベーションはBEP技術を軸に、「点検」、「ドローンポート」、「教育」、「ネクスト」の4つに分類したソリューションを提供している。11月14日に発表した2025年12月期第3四半期決算によると売上高は、7億7000万円で、1年前の第三四半期から4.3%増加した。売上高を構成する4ソリューションのうち「点検ソリューション」の構成比が46%と半分近くを占めた。

熊田貴之社長 「わたしたちはソリューションを提供している会社ですが、ソリューションはお客さまの声をしっかり聞くことなしに作れません。ドローンの機体を開発する、販売する、ということにだけ集中してしまうとプロダクトアウトになり、お客さまの要求に必ずしも合致せずにソリューションにならない、あるいは十分ではないということが起こりえます。ソリューションを提供するには、機体をお客さまの求める作業や動作ができるようアプリケーションが必要になるかもしれません。場合によってはドローンでない方がソリューションとしてふさわしいかもしれません。ソリューションはお客さまのご要望を伺うところから始まります。わたしたちはお客さまとメーカーとをつなぐ部分を担う面があるのかもしれません」

――持ち味はドローンやロボットなどの統合管理プラットフォーム「BEP」だ

熊田社長「はい。主な対象はドローンですが、お客さまとは無人搬送車の運用の話もしています。無人搬送車の複数制御。これにドローンが組み合わされることになれば、走る、飛ぶが統合されて、制御系に対するニーズにつながるのだと思います。それまでお客さまのご要望を伺いながら試行錯誤をしてまいります。プラットフォーマーになることは、その技術がみんなの共有財産になるということだと思っています」

――お話の随所に「お客さま」が登場し、強い意識を感じる

熊田社長「一般論ですが、ドローンに関連する産業が実証実験の段階から商売やビジネスなどの事業の段階に移りつつあることと関係しているかもしれません。実験は提供期間が実験の期間に限られます。それに対して商品を提供する事業段階になると、購入頂いた先での満足度の重要性が高まります。わたしたちも社内でカスタマーサポートの重要性に対する認識が日々高まっています」

――たとえば

熊田社長「ドローンポートは、購入頂いたお客さまのもとにずっと置いてあるわけです。そうするとお客さまからのご意見も寄せられます。問い合わせ、不安、クレーム、トラブル連絡など含めて、お客さまの声に向き合う期間が長くなります。わたしたちも十何年ドローン関連の事業に取り組んでおりますが、お客さまを担当する担当者が現場で親身に対応するフェーズから、組織として対応するフェーズに変わってまいりました。お客さまと向き合うサービスのフェーズに入ってきた、と言い換えてもいいかもしれません。ほかの会社ではすでにできているところもあるのだと思いますが、わたしたちは今年、社内にその体制をつくりました」

――トラブルを現場まかせにしない

熊田社長「はい。経営会議でも話をします。それはそのお客さまの中でわたしたちのサービスが浸透し始めている裏返しでもあると思っています。産業全体でもドローンがサービスのフェーズに入りつつあることを示しているかもしれません。いまではわれわれの提供しているプロダクトやサービスなどを通じて、LTV(Life Time Value)をしっかり提供できているか、本当の意味で長くお客さまに価値を提供するか、より強く意識するようになりました。LTVがKPIにもなりました」

――「お客さま」重視のサービスの会社だと

熊田社長「それを目指していますが、正直なところ、まだ全然です。ようやくそのフェーズに入ったという感じです。サービスがお客さまに浸透していくプロセスを体験している段階かもしれません。カスタマーサポートには大きなコストがかかる面もありまし、決して華やかなことばかりではないです。注目もされないし記事にもなりません。それを繰り返していくことが大事なのだろうと思っています。いま巨大企業になっているメーカーもそこからはじまって、やがて強いブランドになっています。わたしたちもそこを通っていかなければいけないと感じています。社内でもお客さまからの声に、現現も組織も対応する。会社としてちゃんと向き合おうという話をしています。営業、開発、保守などすべてです」

――ありがとうございました。

「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」に出展したブースの前でインタビューに応じる熊田貴之ブルーイノベーション社長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

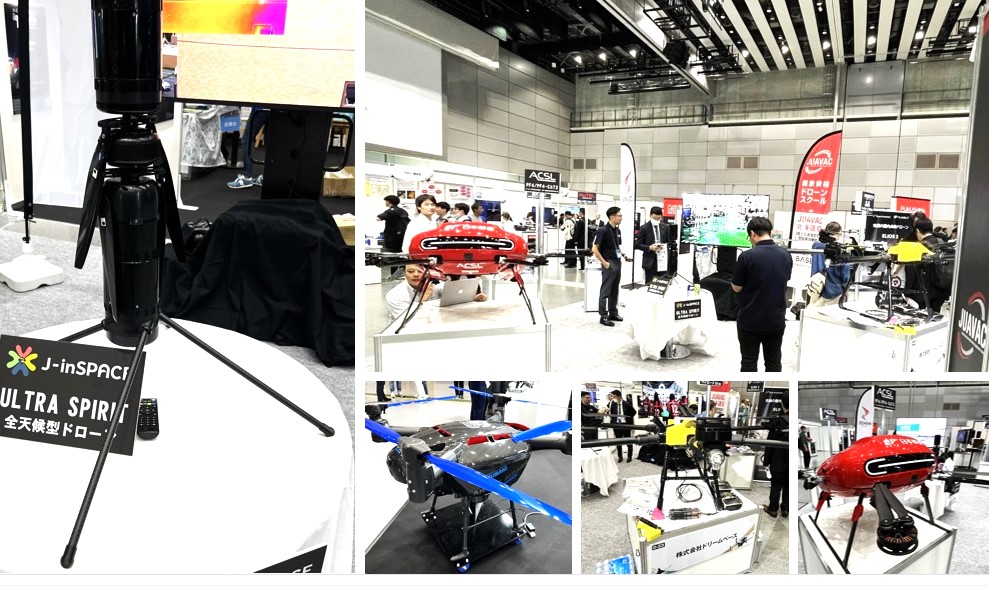

「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」は11月27日閉幕し、二日間の合計で3006人が会場を訪れた。事前に公開していた来場者目標の3200人には届かなかったが、期間中は来場者、出展者の笑顔がはじけた。機体メーカーなど主要プレイヤーの出展の上積みなどが、来場者拡大のカギとなりそうだ。

初出展、初公開いろいろ 自治体展示もいろいろ 検討要素も

Japan Drone関西は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の主催、株式会社コングレの共催で11月26、27日の2日間、JR大阪駅直結の「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター」を会場に開催され、26日に1604人、27日に1402人が足を運んだ。講演、パネルディスカッションなどのステージには2日間で1131人が参加した。来場者の中には出展者ではないドローン事業の経営者、関係者も見られ、会場内で知人を見つけてはあいさつをかわす光景や談笑する様子が多くみられた。

関係者や愛好家の間で話題になったのは初出展、初公開プロダクトだ。360度カメラの開発で知られる中国のテクノロジー企業Insta360がパートナー企業と設立したドローンブランド「Antigravity」が、日本の展示会に初出展し、機体やコントローラー、ゴーグルを紹介した。日本での発売計画は未確定だが、来場者の多くが足を止め、製品の仕様や今後の計画を担当者にたずねていた。

台湾の電気機器メーカーWistronも、系列のドローンメーカーGEOSATとブースを共同出展し、GEOSATの機体3種が初公開された。イタリアのモニタリングソリューションを展開するTAKE OVERも老朽インフラの課題と向き合う日本市場の調査をかねて初出展し、来場者と意見交換をしていた。米Skydioが9月に発表したふたつの新型ドローンについて、日本市場向けの公式アナウンスが出ていない中、JapanDrone関西に出展したジャパン・インフラ・ウェイマークは、二機種のうちの屋内向けドローン「R10」について独自のポスターを張り出したほか、チラシも用意し来場者に配布するなど関心を集めた。

会場では多くのブースで来場者と出展者が意見交換をしたり、説明を求めたりしている様子がみられ、あちこちで笑顔がはじけていた。ジュンテクノサービスやMizubiyoriは会場内に設置されたプールで水中ドローンを実演し、来場者に囲まれていた。

自治体の取り組みなどを紹介するパネルも多く設置され、じっくりと観察する来場者がいた一方、説明員のいるところは限られ、見学者が途切れる時間帯もあった。自治体の取り組みについては、「主催者テーマ展示ゾーン」と「ドローン×地方創生:自治自治体PRゾーン」とに分かれて展示されていて、来場者の利便性に合致していたかどうかの検討が加えられる可能性がある。

Japan Drone関西はJUIDAが10年前から毎年、千葉・幕張メッセで開催しているドローンの大規模展示会「Japan Drone」の地方開催版で、大阪で開催するのは2度目。一度開催した地域で二度目を開催したのは今回が初めてだ。JUIDAの鈴木真二理事長は初日の講演の中で、「アンケートで大阪での開催を求める声が大きかったことが今回の開催につながりました」と話している。今後も来場者の声が開催方針に反映されることになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

11月26日に開幕した「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」では初公開、初出展を含め、多くの取り組みが披露されている。イタリアの保守、モニタリングソリューションを提供するTake Over社はFranz Lami CEO自身が来日して初出展。株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は、日本市場向けには公式発表がない米Skydioの屋内用ドローン「Skydio R10」について独自のポスターを作成し公開している。セントラル警備保障は不審ドローン対策ソリューションを提案している。

イタリア仕込みのソリューション、水中、ドローンショー

イタリアのTake Over社は日本の老朽インフラが抱える課題に対しイタリア仕込みのソリューションを提案している。同社はイタリア国内で橋梁、鉄道、高速道路、ダムなどの保守点検などで実績を積んでいる。イタリアは歴史的な建造物から近代的な道路まで公共構造物の時代背景が幅広く、その知見が老朽インフラを多く抱える日本での需要を見込む。

来日し会場のブースにも立ったFranz Lami CEOによると、イタリアのインフラは近代のコンクリートと中世からの石でできたものなどとがある。課題の緊急性が高いのは重量のあるトラックなどを支える道路などコンクリート製のインフラで、内部の亀裂などをいち早く察知し対処する必要がある。同社はその点検やモニタリングなどで実績を積んできた。

データ取得のためDJIを中心としたドローン、3Dレーザースキャナ、モバイルマッピングシステムなどを機材として使っている。JapanDroneのブースではFranz Lami CEO自身が来場者に実績、技術などをアピールし、情報収集、市場調査を進める。来場者には。同社のロゴの入ったキャップを渡している。最近東京に開設したオフィスの人員の増強にもつとめていて、リクルートにも積極的だ。

JIW、日本向けアナウンスがされていないSkydio「R10」のポスター独自作成

ジャパン・インフラ・ウェイマークは米SkydioのAIドローン「Skydio X10」や、専用の格納庫「Dock for X10」など点検ソリューションを展示しているが、ブースにはもうひとつ、日本市場向けには正式なアナウンスがない機体のポスターがある。屋内向けドローン「Skydio R10」だ。

9月17日と18日に米国で開催されたSkydioの毎年恒例の発表会「Skydio Ascend 2025」では、「Skydio R10」が屋内向けドローンとして発表された。もうひとつ。長距離飛行に対応した固定翼ドローンのプロトタイプ「Skydio F10」も発表されているが、いずれも日本市場向けには公式の見解はない。

屋内の点検ソリューションを展開するJIWはR10について独自にチラシを作成し、ブースではポスターとして来場者に見せている。それによると、R10は785gでX10の2140gから大幅な軽量化が図られる。暗所飛行用の補助ライトを備え、自律飛行し、ライブ映像を配信し、点検を支援するという。市場導入の時期は公式発表を待つ必要があるが、関係者や愛好家の間で関心を喚起しそうだ。

セントラル警備保障が不審ドローン対策展示

セントラル警備保障株式会社(東京)は、不審ドローン対応のためのソリューションなどを展示している。会場にはカウンタードローンシステムのほかいくつもの緊急対応機能を備えた移動指揮所車両「CSP Drone Base Car」を車両ごと持ちこみ、中に搭載している映像監視システムや、電源機能、車内で指揮がとれる機能などを公開している。屋根にはドローンポートを備え、ここから離陸させることもできる。

また、不審ドローンを検知するためのソリューション「DS_005D」も展示してある。ブースではその機能や上位モデルの説明を求めて来場者が足を止めていた。

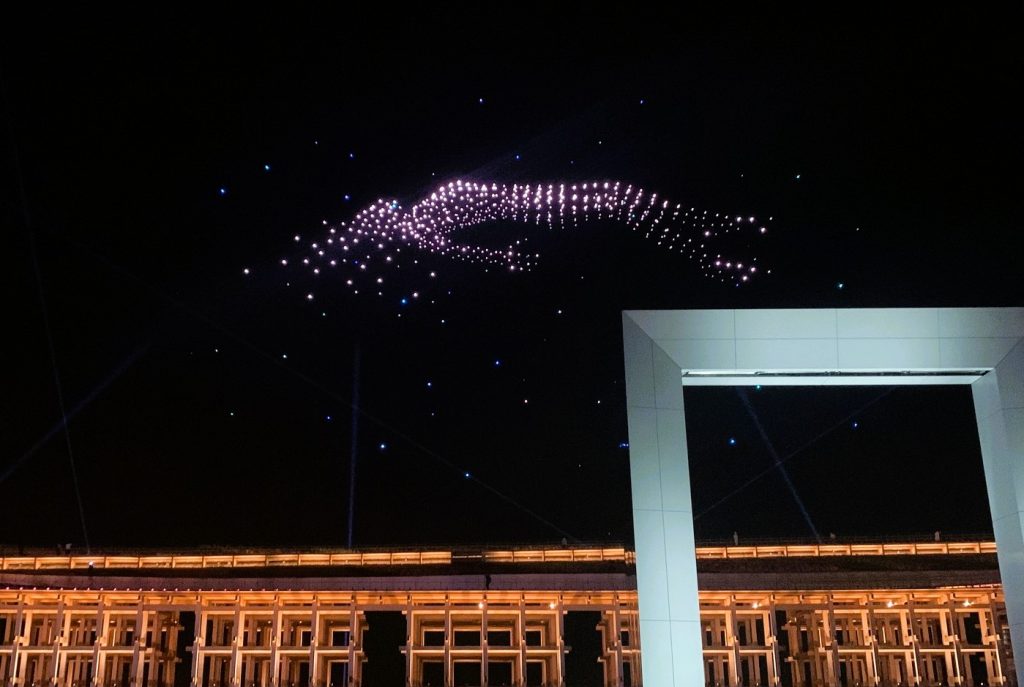

レッドクリフ、ジュンテクノ、ROBOZが存在感

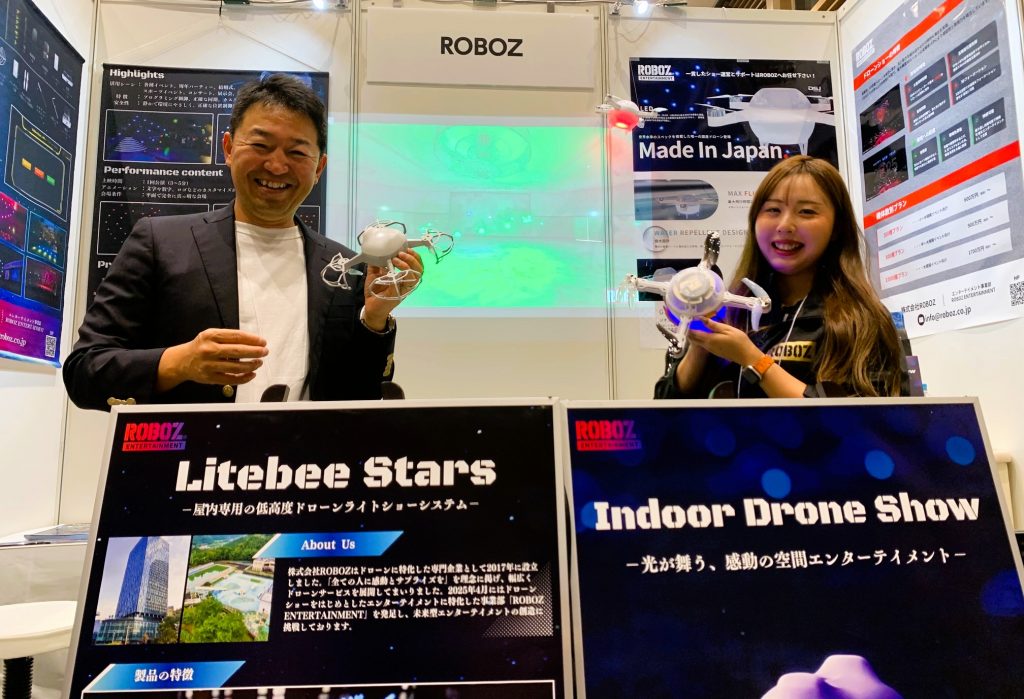

このほか、開場では大阪・関西万博の協会企画催事プラチナパートナーとして連日ドローンショーを繰り広げた株式会社レッドクリフ(東京)が前面を赤、黒でペイントしたブースで来場者にドローンショーの特徴や効果を説明していた。また屋内ドローンショーを手がける株式会社ROBOZ(名古屋市)は、ドローンショーに使う機体の特徴や通信、飛行の安定性などについて石田宏樹代表取締役が率先して説明していた。会場の隣室でデモンストレーションも行い、手軽に運用できることを実践した。

ジュンテクノサービス(埼玉県川越市)も水中ドローンを中心に展示。ダム堤体、取水口、吐口撮影からポンプ場撮影、流域下水道点検など多くの現場での点検実績などのノウハウをブースで展示しているほか、会場内のプールでデモンストレーションも実施し、来場者がその様子をみるために取り囲む様子もみられた。

Take Over社のFranz Lami CEO

ジュンテクノサービスのデモンストレーションに多くの来場者が見入っている

JIWのブースに登場したSkydioR10のポスター。JIWが独自に作った

ジュンテクノサービスのささもも氏は、、、いつものこんな感じで来場者に囲まれていた

セントラル警備保障の緊急対応機能を備えた移動指揮所車両「CSP Drone Base Car」

セントラル警備保障が提案する不審ドローン対応ソリューションのひとつで不審ドローンを検知する「DS_005D」

社名を象徴する赤を目立たせたレッドクリフのブース

ROBOZは会場の隣の部屋で屋内ショーを実演した

ARRKのプロペラ。機体はエアロジーラボのAERO RANGE AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。