- 2021.11.12

御殿場で第3回富士山UAVデモンストレーション Airpeak S1もASTROもドラム缶も

ドローン研究と社会実装に力を入れている慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムは11月3日、静岡県御殿場市の総合体育施設でドローンの実演展示会「第3回富士山UAVデモンストレーション」を開催した。国内初の一般公開となった「アストロ」、ソニーが技術の粋を集めた話題機「エアピークS1」など注目の新型機、話題機がデモフライトを披露したほか、ドラム缶3つの吊り下げ飛行も行われた。デモを実演した10組を含め、21組が関連技術やサービスを展示した。前回を上回る400人超が来場し飛行や展示を堪能した。御殿場市に展開する米海兵隊キャンプ富士の関係者も会場を訪れ、投稿サイトに「このようなイベントはテクノロジーの理解、地域のつながり維持、同盟関係の強化に重要」と絶賛した。

キャンプ富士がSNSに絶賛コメント投稿

富士山UAVデモンストレーションは御殿場市が共催し、防衛省南関東防衛局が後援した。

2組のデモフライトのあと開会式が行われた。ドローン芸人の谷+1。(プラスワン)さんが進行役を務める中、古谷知之慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム代表が「御殿場市とは2019年12月に連携協定を締結して以来、自動運転、STEM教育の取り組みでお世話になっている。本日も生活の中ではなかなか見ることのないドローンが飛ぶ様子を実際に見る機会なので、楽しんで頂けることを期待しています」とあいさつした。

御殿場市の勝又正美市長もあいさつに立ち、「富士山のまち御殿場、そしてドローンのまち御殿場にようこそおいでいただきました。富士山と箱根に囲まれ、空気が清く、水が豊かな高原都市、御殿場の魅力に触れて頂きながら、ドローンの飛行をご覧いただき、有意義な一日にしていただき、よい思い出を持ち帰って頂きたいと思います」と来場を歓迎した。

来賓として登壇した渡辺秀明・元(初代)防衛装備庁長官は「世界各国の防衛でドローンは主要な役割を果たしています。民間の技術向上は重要でこうしたデモンストレーションが開催されることを心強く思っています。ドローン産業の成長は間違いなく、さらに加速することを期待しています」と期待を寄せた。

同じく来賓の佐藤丙午・拓殖大学海外事情研究所副所長は「御殿場はドローンをはじめいろいろな取り組みがなされている町だと思っております。ドローンな産業として発展すると思います。御殿場でドローンの最先端をご覧いただき、盛り上げていけたらいいと思っております」と展望した。

御殿場市に展開する米海兵隊キャンプ富士の関係者も会場を訪れ、投稿サイトに「このようなイベントはテクノロジーの理解、地域のつながり維持、同盟関係の強化に重要」と絶賛した。

主催としてあいさつする古谷知之慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム代表

共催としてあいさつする勝又正美御殿場市長

来賓としてあいさつした渡辺秀明・初代防衛装備庁長官

来賓としてあいさつする佐藤丙午・拓殖大学海外事情研究所副所長

開会式でくす玉を割る勝俣正美御殿場市長(左前)

開会式尾盛り上げたドローン芸人の谷+1。(プラスワン)さん サイトテック“空飛ぶドラム缶”実演 AGL新ハイブリッド機を披露

富士山UAVデモンストレーションで実演したのは、実演順に、株式会社空撮技研(香川県観音寺市)、ジオサーフ株式会社(東京)、有限会社森山環境科学研究所(愛知県名古屋市)、エアロセンス株式会社(東京)、株式会社ドローンママ(東京)、株式会社イデオモータロボティクス(東京)、イエロースキャンジャパン株式会社(東京)、株式会社 WorldLink&Company (京都府京都市)、サイトテック株式会社(山梨県南巨摩郡身延町)、株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)の10組。それぞれの実演はENWA株式会社(大阪市)のテレビ会議システムを使って展示会場にリアルタイム配信された。

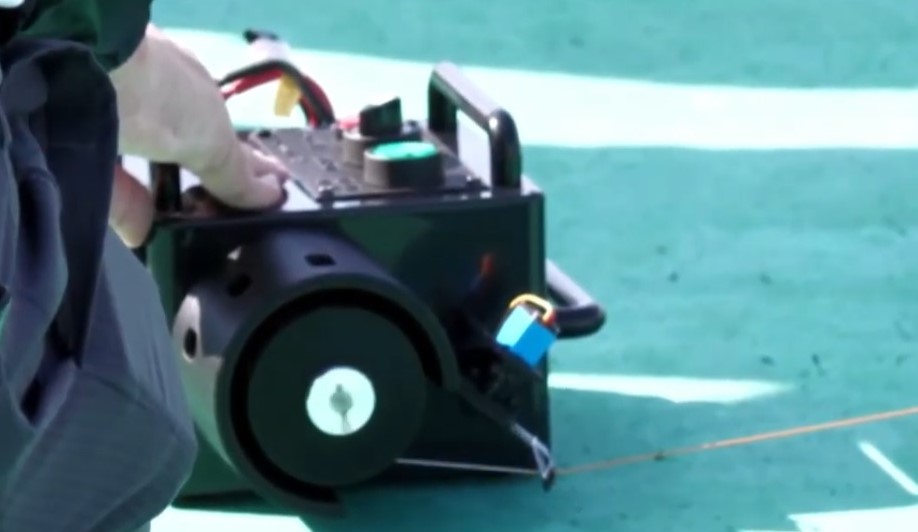

実演のトップバッター、空撮技研は「ライン」と呼ぶ極細のケーブルでドローンを係留する暴走防止装置であるドローンスパイダーを、実機にとりつけて実演した。ドローンの上昇とともにラインがスムーズに送り出され、反対にドローンが近づいてラインがたわみがちになると素早く巻き取られ、ドローンの飛行の自由度と暴走防止の安心感を両立させる様子を示した。この日はラインが100mの「004シリーズ」と、航空法改正に対応するためラインの長さを30メートルに抑えた新型機「005」シリーズを実演した。

空撮技研の30mルール対応機

実演について説明中 二番手で登場したGNSS事業を手掛けるジオサーフは、マッピングに幅広く使われているスイスsensFly社製の固定翼機「eBee X」を飛ばした。プロペラを一つだけ備えた翼長116センチの機体はほぼ樹脂製で重さは1.4キログラム。標準バッテリーデ90分の飛行が可能だ。デモではオペレーターが、起動後ファンの回転を確認し、押し出すようにリリースすると機体は予め定められたルートをたどり滑らかな飛行を見せた。デモの間には「マルチスペクトルカメラを搭載し太陽光パネルの点検に使われることも多い」などの用途も説明された。

eBeeXのリリース

開会式をはさんで三番手で登場した森山環境科学研究所は、スイスに本社を構えるWingtra 社製のVTOL機、 WingtraOneの飛行を披露した。ロケットのように天を仰ぐ姿勢で待機しているが、離陸は姿勢を維持したまま、プロペラでふわりと浮かび上がった。上空30メートルでホバリングしたあと、姿勢を水平に変えると、進行方向に固定翼機のようにスイっと進んだ。珍しい動きを見せたうえ、よく晴れた青空に赤い機体が映えたこともあり、競技場の観客席ではカメラに納める姿が多く目についた。

手を仰ぐように上昇するWingtraOne エアロセンスは現時点でアピールしたい目玉機体2種のうち、この日はVTOL機、エアロボウイングの実演を披露した。広範囲を1フライトでカバーでき、災害調査、測量、スマート農業などに使われる機体だ。離陸前は直前のWingtraOneと異なり、水平状態で待機。起動すると、その姿勢でふわりと浮かび上がり、上空で方向を転換し滑るように進む。白と青の機体が富士山に映え、来場者にシャッターチャンスを提供した。

富士山を背景に飛ぶエアロボウイング

エアロボウイング 五番手で登場したドローンママはこの日唯一の、飛ばないドローンを実演した。競技場入り口前の広場に無人操縦装置を取り付けたトラクターを用意。周囲への配慮から運転手が乗車したが、動き出すとハンドルに触れずに直進した。飯原夏子代表は「直進は実は難しく、段差があるところでは小刻みなハンドル操作が求められます。このトラクターは自動で小刻みにハンドルを制御して直進に進めます」と解説した。さらにパイロンを立てた間を自動でS字走行する様子もみせ、囲んだ来場者をうならせた。システムは中型、小型にも取り付け可能で、同社は現在、割安なキャンペーンを打ち出して利用を呼び掛けた。

自動運転の装置をとりつけてハンドルから手を放して進むトラクター イデオモータロボティクスはこの日が国内初の一般公開となる小型空撮機ASTROの飛行を実演した。ASTROは米Freefly Systemsがこの秋に発表したばかりで、オープンソースのドローン用OS開発を手掛けるスイスのAuterionと協業した機体として知られ、次世代フライトコントローラーAuterion Skynodeを搭載している。4本アームの伝統的な回転翼機スタイルながら、この日のデモでは、軽やかなプロペラ音と俊敏な動きで観客先を魅了した。マニュアルモードの場合の最高速度は時速95㎞。ソニーのデジタル一眼カメラ「Sony α7R IV」用の専用ジンバルの搭載ができ、その場合でも28分の飛行が可能という。

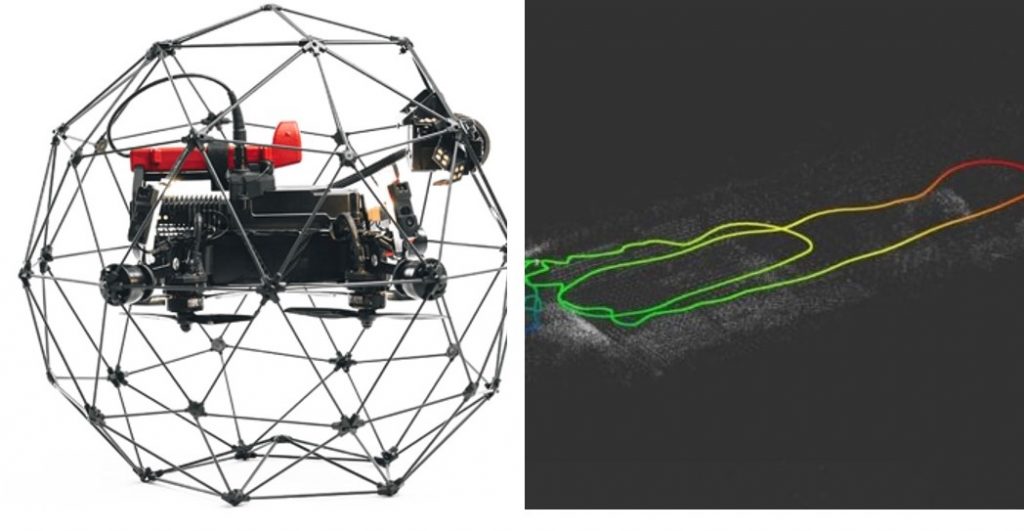

軽快なフライトを見せたASTRO イエロースキャンジャパンは、有人機にもUAVにも使えるLiDAR ソリューションYellowScanExplorerを実機に搭載して飛行。「センチメートル単位の精度で飛行できる」と説明した。また、全方位衝突回避が可能な非GPS環境下で自律飛行を可能にするHovermapを搭載した機体も披露。SLAMベースで「機体が自動で飛行すべきコースを探し当てて飛んでいきます」などと説明した。

WorldLink&Companyは、ドイツWingcopter(ウイングコプター)社製のVTOL機と、ソニーが開発したプロフェッショナル向けドローン「Airpeak S1」を飛行した。Wingcopter はテフィルトローターと呼ばれる向きを変えることのできるプロペラのアームが特徴で、この日のデモでは、プロペラが回転すると機体は待機中の姿勢のまま浮かび上がると、空中でアームが方向を変え、グライダーのようにスムーズに動き出した。飛行中には「ANAが取り組む離島輸送にもつかわれている」などと説明がされた。また、ソニーの「Airpeak S1」はフルサイズミラーレス一眼カメラを実際に搭載して離陸。上空で着陸用の脚を上げ、撮影の視野を広げると、一気に機体を傾けて力強く飛ぶ様子を見せるとともに「映像のためのドローンです」などと解説した。

ウイングコプター

雄大なフライトを見せるAirpeak S1 この日、最も大きな機体を持ち込んだのはサイトテックだ。重い荷物を運ぶYOROIシリーズの最新作「Y12B1750」が幅3メートル、バッテリー込み総重量60㎏の赤い機体がフィールドに姿を現すとどよめきが起きた。6本のアームを備え、40㎏の荷物を運べる仕様だが、「実験では80キロを吊り上げたこともある」などとポテンシャルの高さを示唆した。

デモフライトでは、4mの単管パイプ2本、あわせて25㎏を吊り上げ、上空で機体を回転させて積み荷を揺らしながら安定した飛行を披露した。また荷物を地上1メートルまで降りたところで切り離して降ろし、安定を維持しながら積み荷を降ろした。さらにドラム缶3つ約40キロをぶらさげた飛行も披露。単管パイプのように揺らしながら安定して飛行できることを示した。同社は「すでに山や谷などで運用されている」と話した。なお大きな機体の準備や撤収などの一連の作業がすべて速やかで、鍛えられたオペレーションぶりも印象的だった。

ドラム缶を配送中

2本の単管パイプを吊り下げて飛行 また、日唯一のハイブリッド機を飛行させたのが国産ドローン開発を手掛けるエアロジーラボだ。デモ機は今年お目見えしたばかりのAeroRangeQUAD(エアロレンジクアッド)で、混合ガソリン4リットルを燃料に発電機で電気を起こし、4つのプロペラで飛行する。発電機から絶えずバッテリーに給電されるため、バッテリー消費の大きい回転翼機でありながら最大で140分飛行を続けることができる。機体には給油口があり、フィールドでも給油する光景が印象的だった。

デモフライトでは発電機を起動させるとフィールドにバイクのようなエンジン音が響き、その後オペレーターの指示で浮上すると、安定した飛行を見せた。積み荷がなければ2時間以上飛び続けることができる機体で、この日は10分の短時間飛行ながら、長時間飛行の潜在力を見せつけた。3月には石垣島でユーグレナバイオ燃料を使った輸送実験も成功させていて、クリーンエネルギーの活用を模索している。11月25日(木)には、飛行見学会の開催も予定している(12:00~、13:00~、14:00~、15:00~ 受付は先着順、場所は大阪府豊能郡能勢町宿野の能勢高原ドローンフィールド。希望者は、希望日程、参加者数を【Email:support@aerog-lab.com】まで連絡を)。谷紳一社長も会場を訪れデモフライトの様子を見守った。

安定飛行をするAGLのAeroRangeQUAD

混合ガソリンを給油する作業がハブリッド機であることを証明する 展示会も盛り上がり 吸着ドローンに目をまるくしたり、「たおれん棒」を試したり

競技場と道路を挟んで隣接する体育館では、ドローンの機体、技術、サービスなどを展示する展示会も開催され、多くの来場者がブースを訪れていた。中にはドローンの凄腕パイロットや、AGV、ドローン開発の先駆者などの姿も見られた。ドローン産業を応援し、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)のアンバサダーとして活躍するシンガーソングライターSaashaもブースをのぞき込んだり、出展者の話に耳を傾けたりしていた。陸上自衛隊東富士演習場自衛隊が立地することもあり、会場内では関係者の姿を見かけた。

出展していたのは、ENWA株式会社、菱田技研工業株式会社、エアロセンス株式会社、イエロースキャンジャパン株式会社、株式会社イデオモータロボティクス、株式会社エアロジーラボ、有限会社森山環境科学研究所、Pix4D株式会社、ジオサーフ株式会社、株式会社WorldLink&Company、有限会社ボーダック、株式会社ジェピコ、株式会社空撮技研、サイトテック株式会社、エアロファシリティー株式会社、株式会社トプテック、株式会社ドローンママ、ESRIジャパン株式会社、株式会社リヴィングロボ、株式会社NTTドコモなど。

御殿場市に展開する米海兵隊キャンプ富士の関係者も会場を訪れ、投稿サイトに「このようなイベントはテクノロジーの理解、地域のつながり維持、同盟関係の強化に重要」と絶賛した。

UAVデモンストレーションは、慶応義塾大ドローン社会共創コンソーシアムが2018年6月に神奈川県藤沢市の県立湘南海岸公園で「湘南UAVデモンストレーション」として開催したイベントが最初の取り組みとなった。このときは江ノ島を背景に国内外の機体の飛行をお披露目した。翌年の2019年以降、静岡県御殿場市に会場を移し、2019年9月に「富士山UAVデモンストレーション」を開催。以降、毎年の恒例行事となっている。すでに来年の開催も決まり、御殿場がドローンのまちとして毎年来場者を迎えることになりそうだ。

空撮技研のブースでセンサーをつかって倒れない「たおれん棒」に歓声を上げる来場者

デモフライトも実施した森山環境科学はウイルス捕集ドローンを参考出品

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表

【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  三機工業、リベラのIBIS使い天井裏などの設備状況の3Dモデリング手法確立

三機工業、リベラのIBIS使い天井裏などの設備状況の3Dモデリング手法確立  英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場

英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は、山口県山口市で重ねてきたリハーサル飛行を収めた動画を公開した。

離陸、移動、転回、飛行

リハーサル飛行は、山口県山口市の「山口きらら博記念公園」内に設けた飛行試験場で春から行われていて、動画には大阪・関西万博のデモフライトに使われるSD-05が離陸し、移動し、向きを変えて飛行するなどの様子が納められている。

大阪・関西万博では7月31日から8月24日まで、火、水曜以外の原則週5日の予定で、来場者の前で飛行する様子を公開する。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

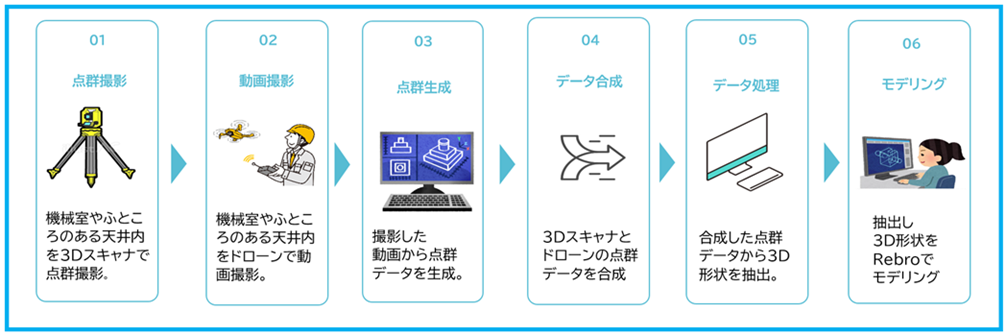

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。建設設備大手の三機工業株式会社(東京)は7月11日、グループ会社、有限会社キャド・ケンドロ(仙台市)と共同で狭小空間ドローン開発の株式会社リベラウェア(Liberaware、千葉市)のドローンとレーザースキャナを併用した既存設備の3Dモデル化するデジタル化手法を確立したと発表した。Liberawareも同日、三機工業に「IBIS2」を「導入した」と発表した。

実用化検証で取得データが大幅向上

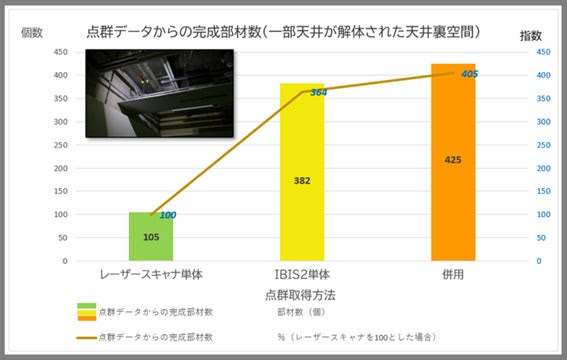

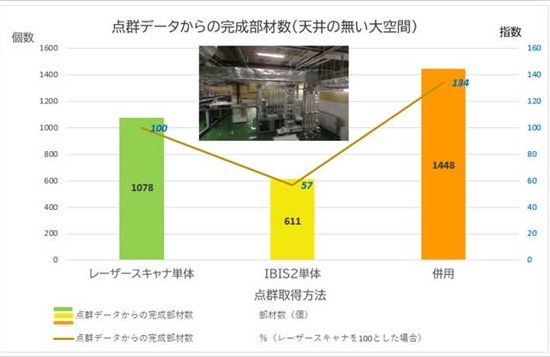

三機工業は設備更新や模様替えなどのさいに、現場を3Dモデリングし、現状を把握してから取り組む。完成後の更新や追加工事で現状が図面通りになっていないことが多く、作業の妨げになるおそれがあるためだ。しかし天井裏などでダクトや配管が込み入っている場合に、すべての設備にはレーザーが届き切らずに十分な3Dモデルができあがらない場合がある。こうした課題を乗り越える手法の開発を進めているところ、今回、ドローンとレーザースキャナを併用してデジタル化する手法を開発した。

同社が実施した実用化検証では、IBIS2とレーザースキャナを併用した場合、従来の3Dスキャン手法と比べ、機械室などの天井の無い空間の場合、認識できた建築部材が約135%、天井の一部が解体された天井裏空間で約400%向上したという。

三機工業の発表はこちら

リベラウェアの発表はこちら

右から、三機工業建設設備事業本部技術管理本部BIM推進センター石丸直BIM推進部長、キャド・ケンドロ高橋和之課長、三機工業副島卓哉氏、キャド・ケンドロ栃澤幸成氏、及川直樹氏、三機工業北岡基信専門部長、Liberaware 執行役員全貴成氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.9

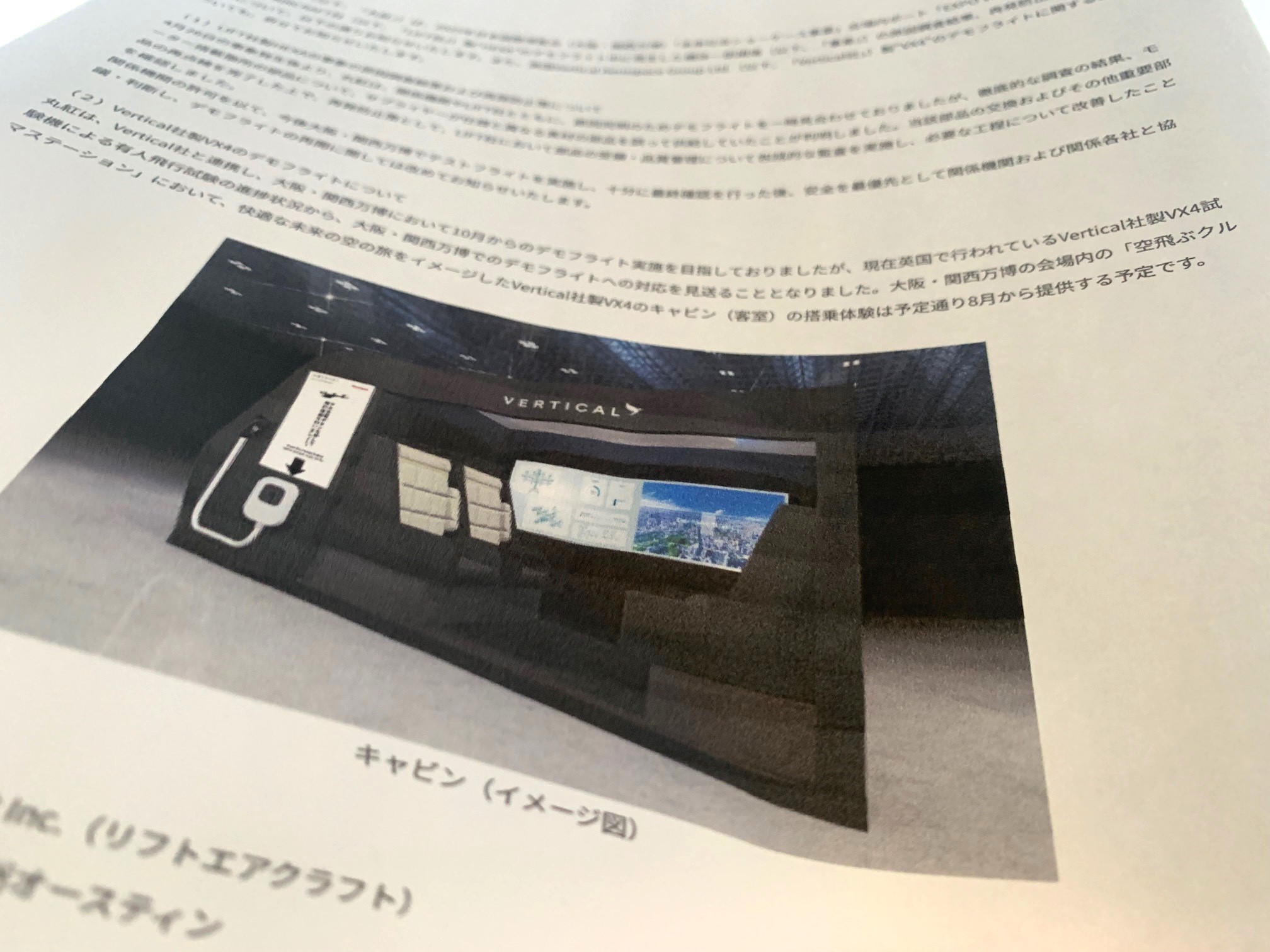

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

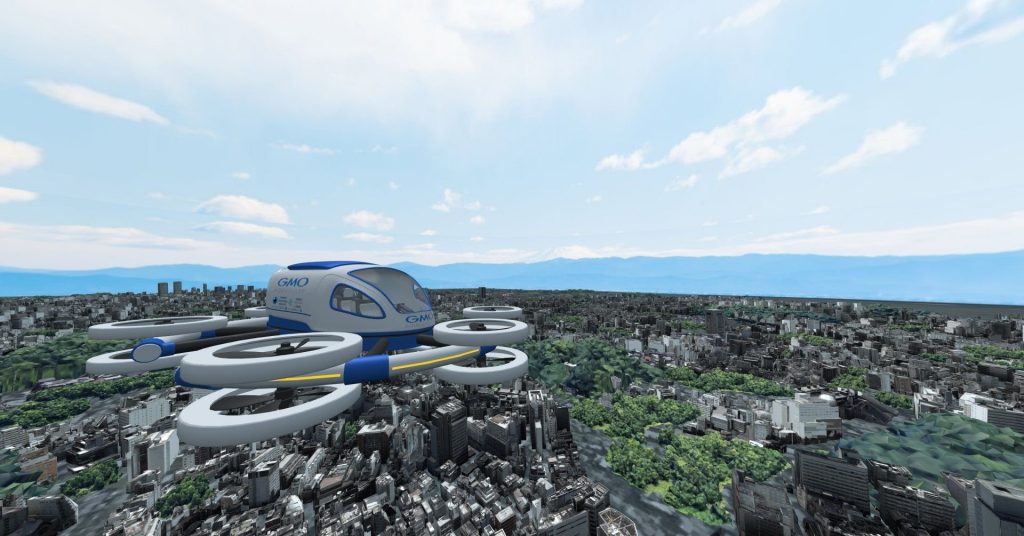

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。