- 2025.2.24

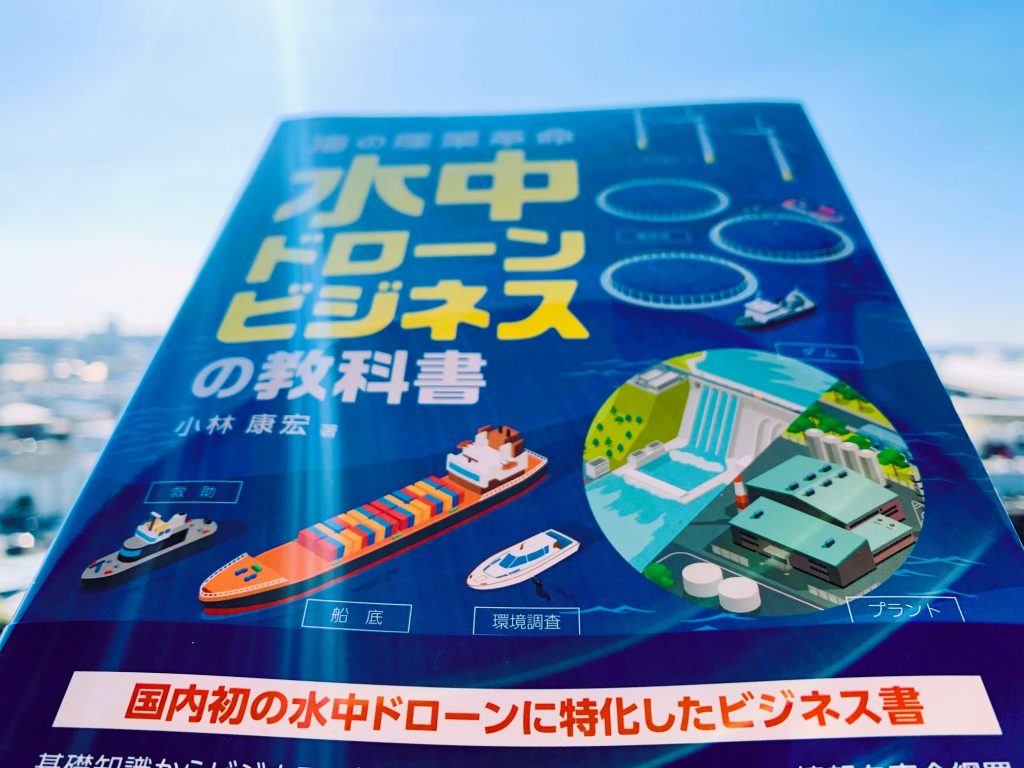

ドローン事業を展開する株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)は2月21日、同社の小林康宏(みちひろ)代表の著書、『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』の出版記念イベントを都内で開催した。書籍には水中ドローンの概要、活用例、ビジネスの構築法などをまとめてある。小林代表があいさつの中で書籍の概要を説明したほか、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の吉田弘氏、PwCコンサルティング合同会社の南政樹氏が講演した。関係先や産官学各層の来場者が講演に耳を傾け、交流を繰り広げた。

南氏「積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来」

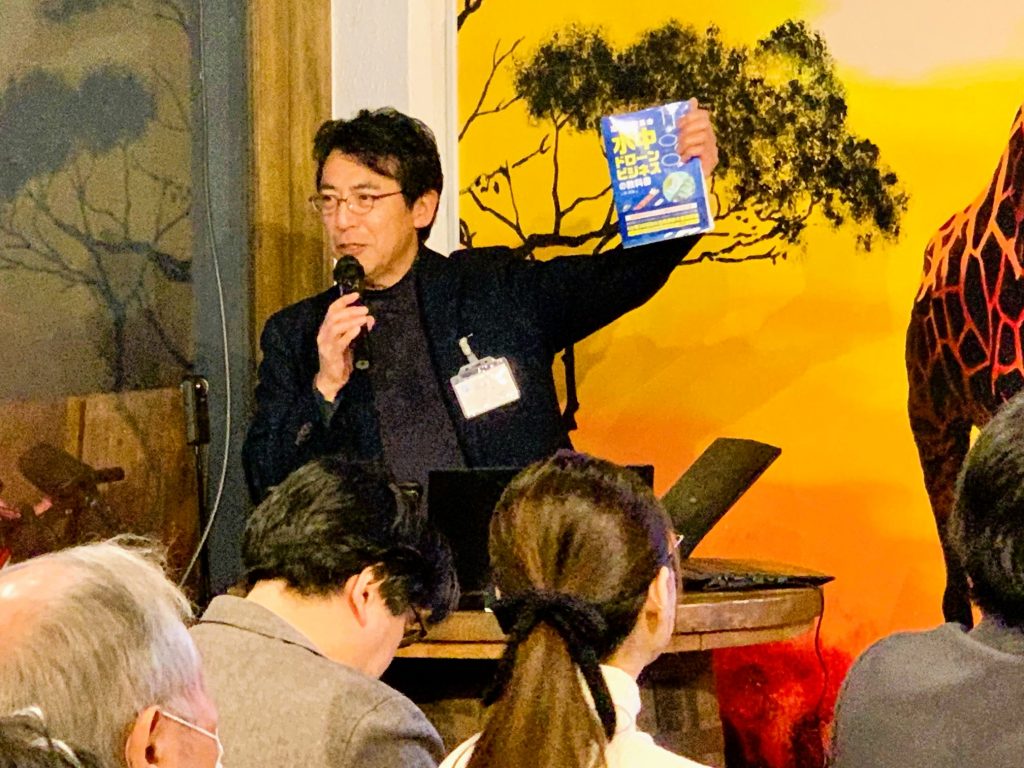

イベントの冒頭であいさつした小林代表は、スペースワンが手掛ける事業と水中ドローンにかかわる経緯に触れ、「新型コロナ禍の期間に知見がたまり、それを本に盛り込んだ。はじめての人にもわかってもらえる内容だと思っている」と紹介した。書籍はA5版、

JAMSTEC地球環境部門北極環境変動総合研究センター北極観測技術開発グループの吉田弘グループリーダーが北極の氷の下を水中ドローンで観測した経験などを「海氷下でのドローンの活躍」の演題で講演した。講演の中で書籍を手に取り「必要なことを網羅してあるすぐれた本」と紹介した。

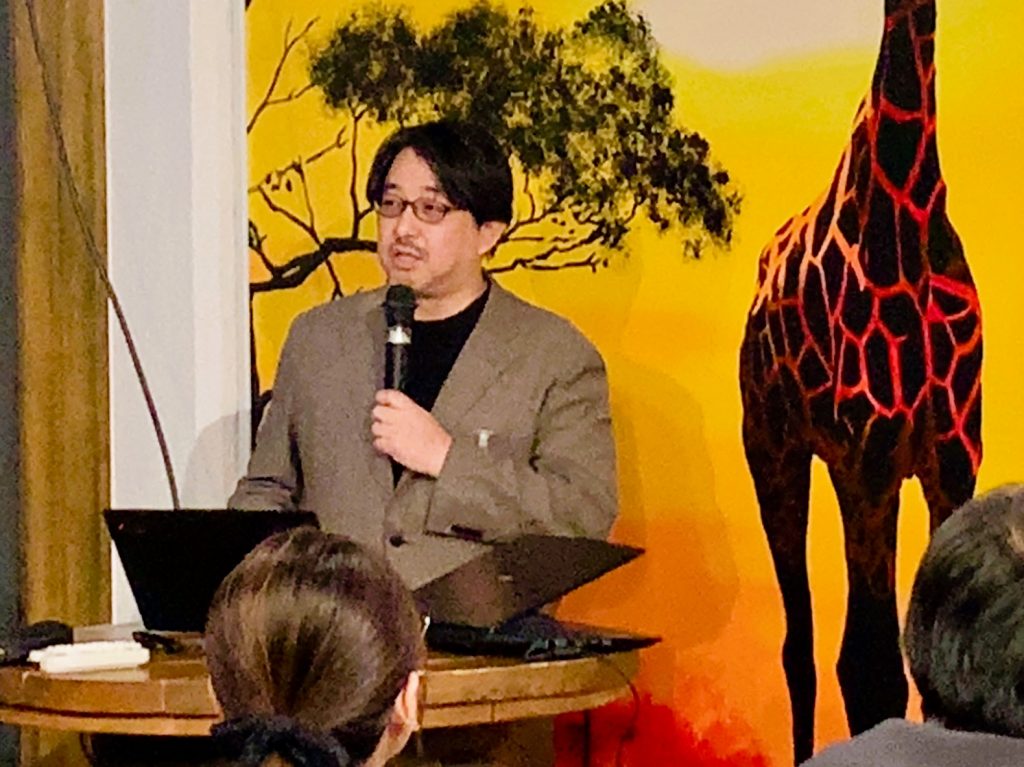

PwCコンサルティング合同会社の南政樹シニアマネージャーは、今後AIの活用が急速に拡大する中、水中ドローンがAIの基盤となるデータ収集に力を発揮すると見込まれることや、集めたデータから知恵を創造することが対価の得られる価値につながることなどを「水中ドローンとデータビジネス」の演題で講演した。

南氏は「『風が吹けば桶屋がもうかる』を生成AIが考えたらどうなるのか。予想もしないような新しい価値を生み出すために、さまざまなデータに活用の可能性が出てくる。技術は進歩し、人ができることは増えるが、私たちはそれを人の作業の代替のためだけでなく、新しい価値の創造につなげないと、事業の継続が困難になる。品質の良いデータが豊富にあることが、次のチャンスにつながる。その意味で、積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来のひとつだと考えています。」と述べた。

このあと参加者をまじえた交流会が催された。

出版記念キャンペーン展開中 無料贈呈も

スペースワンは海外の展示会で水中ドローンに出会ったことをきっかけに事業に参入した。排他的経済水域と領海をあわせた日本の海洋面積は447万平方キロメートルと世界6位、深さまで含めた堆積では世界4位の海洋大国であることや今後多くの分野で活用が見込まれることから事業を本格化させ、機材導入や導入支援、人材育成、現場での運用などを展開している。2019年には一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)を発足させ、産業の健全な発展に力を入れている。

出版した『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』はA5版、ソフトカバーの単行本で224ページ。定価は1800円+税。スペースワンが運営するAIR OCEANオンラインストアhttps://shop.airocean.jp/で購入できる。また出版を記念して期間限定のキャンペーンを展開中だ。224ページある書籍のダイジェスト版をPDFで無料進呈するほか、申込者の中から抽選で200人に書籍そのものをプレゼントするという。キャンペーンページはこちら。

SPACEONE HELD EVENT TO COMMEMORATAE PUBLICATION OF ROV BOOK PwC MINAMI AND OTHERS SPOKE

SPACEONE Co.,Ltd (Koriyama City, Fukushima Prefecture), which operates a drone business, held an event in Tokyo on February 21 to commemorate the publication of “The Industrial Revolution of the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” a book by Michihiro Kobayashi, the company’s representative. The book includes an overview of underwater drones, examples of their use, and methods for building a business. Representative Kobayashi gave an overview of the book in his opening remarks, while Hiroshi Yoshida of the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Masaki Minami of PwC Consulting, LLC gave lectures. Visitors from related parties and all levels of industry, government, and academia listened to the lectures and engaged in exchanges.

Minami: “Active use of data is the desired future of ROV”

Opening the event, Mr. Kobayashi touched on the history of SPACEONE’s business and its involvement with underwater drones, saying, “We have accumulated knowledge during the period of the COVID-19 disaster, and we have incorporated this knowledge into the book.

Mr Hiroshi Yoshida of JAMSTEC, gave a lecture titled “Activities of Drones under Sea Ice,” describing his experience using underwater drones to observe under the ice in the Arctic. During his lecture, he picked up a book and introduced it as “an excellent book that covers everything you need to know.

Masaki Minami, Senior Manager of PwC Consulting, LLC, spoke on “Underwater Drones and Data Business,” explaining that underwater drones are expected to play an important role in collecting data that will serve as the foundation for AI as the use of AI expands rapidly in the future, and that creating wisdom from the data collected will lead to excellent business value.

Mr. Minami asked, “If we consider that generative AI will bring about innovations like the ‘wind blows and the bucket shop gets rich,’ what do you think will happen? The possibility will arise that generative AI will utilize a variety of data, including seemingly unrelated ones, to create new value that we would not expect. Technology is advancing and people can do more, but if we do not use it not only to replace human tasks but also to create new value, we may face a situation that makes it difficult for us to continue our business. Therefore, the abundance of good quality data will help us seize the next opportunity. In that sense, I see proactive data utilization as one of the peek-a-boo futures for underwater drones.” He continued, “We are looking forward to the next opportunity to use data actively.

After the session, a social gathering was held with the participants.

CAMPAIGN NOW UNDERWAY

If you win, you’ll get a copy of ROV’s book!SPACEONE entered the ROV business after encountering underwater drones at CES exhibition. SPACEONE is now engaged in the ROV business in earnest because Japan is the world’s sixth largest oceanic power with a combined exclusive economic zone and territorial waters of 4.47 million square kilometers, and the fourth largest in terms of sedimentation, including depth, and because it is expected to be used in many industries in the future. SPACEONE is currently developing its ROV business by selling ROV equipment, providing support for companies to install ROV equipment, training personnel to use ROVs, and operating ROVs in the field for structural inspections and marine surveys.

SPACEONE’s publication, “Industrial Revolution in the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” is an A5 size, softcover book with 224 pages. The text is written in Japanese. The price is 1,800 yen plus tax. The book is available at the AIR OCEAN online store operated by Space One at https://shop.airocean.jp/. SPACEPNE is also running a limited time campaign until March 6, Japan time. If you sign up, you will receive a digest version of the 224-page book in PDF format. Two hundred lucky applicants will also be entered into a drawing to win a free copy of the actual book. CLICK HERE for the campaign page.

あいさつする小林康宏代表 / CEO Michihiro Kobayashi addressing the audience

講演するJAMSTECの吉田氏 / Mr. Yoshida of JAMSTEC speaking

講演するPwCコンサルティングの南氏 / Mr. Minami of PwC Consulting during his speech

会場は多くの来場者でにぎわった

水中ドローン協会は「水中(みずなか)会議」というイベントも開催している:関連記事はこちら

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.10.29

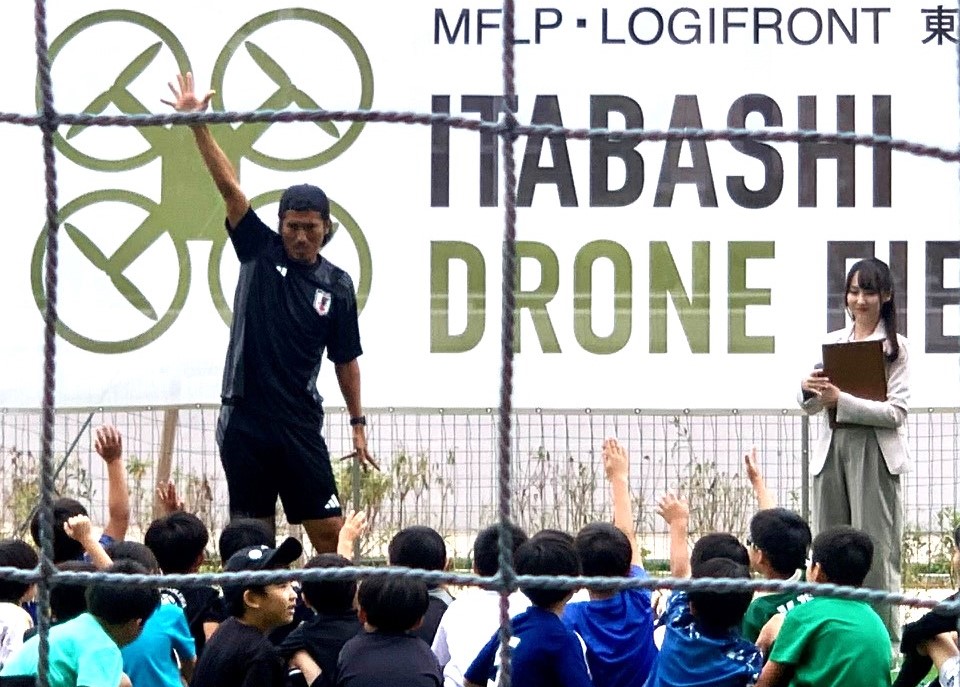

大規模物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」で10月26日、地域住民との交流を図るイベント「MIRAI FES」が開かれ、施設内のドローンラウンジでは子たちがドローン操縦体験で歓声をあげた。一般社団法人日本UAS産業振興協議会、ブルーイノベーション株式会社が監修するドローンの実証実験施設「ドローンネットフィールド」では、元サッカー日本代表の中澤佑二氏が参加する小学生サッカー教室が行われた。

竣工した物流施設でドローンの展示 多くの来場者で賑わい

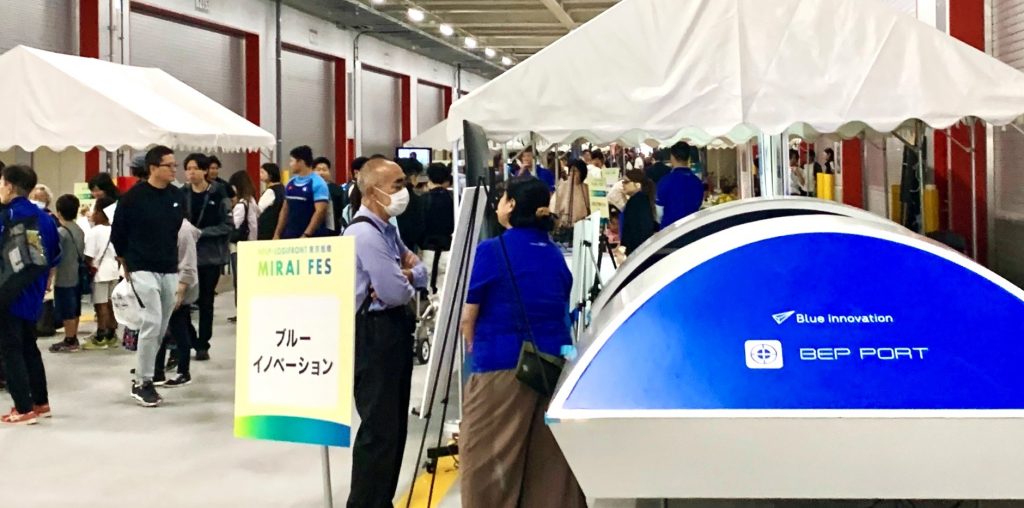

「MIRAI FES」は、10月2日に竣工式を迎えたMFLP・LOGIFRONT東京板橋を地域に開かれた施設としてお披露目するため、三井不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社が開催した。「街づくり型物流施設」として開発した施設で、会場にはMFLP・LOGIFRONT東京板橋に関連する企業や地域の警察、消防の展示ブースなどが並んだほか、味自慢のキッチンカーが来場者をうならせた。

施設内の屋内多目的施設「ドローンラウンジ」では子供向けのドローン操縦体験が行われ、磁石をくくりつけたロープのついた小型ドローンをあやつって、磁石につくプレートをほどこしたスナック菓子やチョコレート、カップ麺などをつりあげる子供向けの体験が催された。参加した子供たちは、係員にコントローラーの使い方を教わったあとに自力でドローン操縦に挑戦。つきそいの親が「もうちょっと」「あと少し右」など声援を送る中、子供たちは思い思いのドローンを操作した。上手にお菓子をつりあげた子供は満面の笑顔で釣果を報告していた。

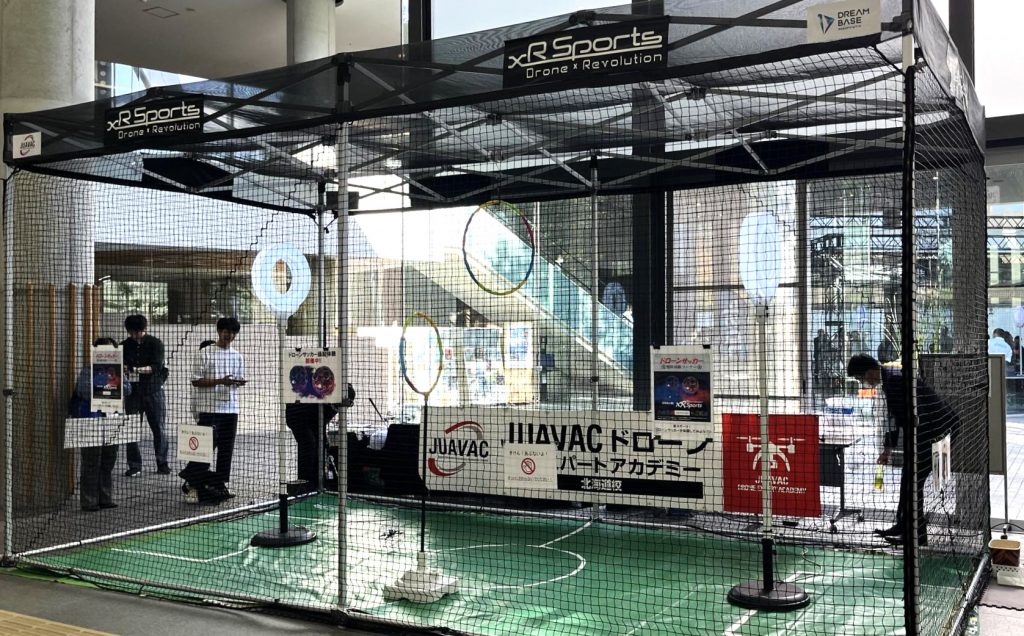

併設されたネットで覆われた屋外施設「ドローンネットフィールド」は、ドローンの教習やフットサルのコートなどして活用できる施設で、MIRAI FESでは小学生サッカー教室の会場として使われた。元サッカー日本代表の中澤佑二氏が事前に申し込んだサッカー少年たちを盛り上げた。中澤氏は特設ステージでのスペシャルトークショーにも登壇し、フェスを沸かした。

企業ブースが並ぶコーポレートブースには、ドローンフィールドなどを監修し、研究所が施設に入居するブルーイノベーションがドローンやドローンポートなどを展示した。同社のブースには、ブルーイノベーションが指導にあたった日本大学豊山女子高等学校ドローン部の活動をパネルでまとめて展示してあったり、立ちよった子供たちが付箋に描いたドローンを張り出してあったりした。

MFLP・LOGIFRONT東京板橋でドローンスクールを運営するKDDIスマートドローンアカデミー東京板橋校もブースを出展し、SkydioやPRODRONEの機体を展示した。

MIRAI FESの間も敷地の河川側の公園は地域に開放され多くの市民が休日を楽しんだ。またローストビーフ、から揚げ、キッシュ、ケバブ、たこやき、トルティーヤなどを提供する多くのキッチンカーが来場者を楽しませた。

ネットで覆われたドローンフィールドでサッカーの熱血指導をする中澤佑二氏(中央)

MFLP/LOGIFRONT東京板橋に設置された「板橋ドローンフィールド」の案内板

子供向けドローン操縦体験会の様子

子供の操縦方法を丁寧に指導

KDDIスマートドローンが展示したSkydio X10

KDDIスマートドローンのブース

MFLP・LOGIFRONT東京板橋のMIRAI FESではいろとりどりのキッチンカーが並んだ

ブルーイノベーションのブース

子供たちが付箋に書いたドローンがペタペタはられたボード

企業ブースに人並

ブルーイノベーションクラウドモビリティ研究所の表示板

体験会のドローンとお菓子

操縦体験会にできた体験待ちの行列

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 第3回ドローンサミットが10月1日、札幌札幌コンベンションセンターで開幕した。会期は2日間。32の関連ブースが来場者を迎える。講演などのステージ催事も多く催される。初日の10月1日は北海道内外から多くのドローン関係者が訪れた。会期は2日まで。

神戸、長崎に次ぐ開催 展示、デモフライト、ステージ

第3回ドローンサミットは経済産業省、国土交通省、北海道が主催。地元北海道のデジタル技術見本市、「北海道ミライづくりフォーラム」と同時開催となる。ドローンサミットは2022年に神戸、2023年の長崎に続く開催。展示のほかデモフライト、識者や事業者による講演、セミナーなども開催される。

初日にはSkyDriveや大阪府などが登壇する「空飛ぶクルマのミライ~大阪・関西万博とその後の社会実装の展望~」、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)による「能登半島地震における災害時支援報告と今後に向けて」などが行われた。2日目も全国新スマート物流推進協議会などによる「ドローン物流を組み込んだ新たな社会インフラの現在地と今後の展開」、DRONE FUNDや北海道大学、NEDOなどが登壇する「北海道の空の未来とは ~エアモビリティ前提社会に向けて~」などいくつものステージが会場を彩る。

(写真はいずれも田口直樹氏が撮影)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

京阪奈エリアでのドローン産業振興を推進する有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾朗社長)は3月12日、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲(さきしま)モリーナで、ドローンを体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催すると発表した。FPVドローンによる臨場感満点の館内ツアーが体験できるほか、能登半島地震の災害支援で活躍した狭小空間用点検ドローン2の飛びざまを目の前で見られるなど、ドローンの活躍する世界を体感できる。防災、産業振興、観光、エンターテインメントなどの事業創出、拡張などへの刺激を目指す。入場無料。

FPVで鳥体験、能登半島で活躍のIBIS、コンセントドローンも 「咲洲プレ万博」公式イベント

SUPER D★EXPERIENCEは、従来のドローンの体験会を超えた体験の提供を目指すイベント。ドローンの飛行を歓迎する会場で、厳選された特定の機体について、ネットなどに遮られることなく飛行する様子を見られる。大阪・関西万博の機運を醸成する目的で2023年4月から展開中の官民連携プログラム「咲洲プレ万博」の公式イベントでもある。咲洲プレ万博実行委員会に参画する公益財団法人大阪産業局(大阪市中央区)もブースを出展し、空飛ぶクルマのバーチャル体験を提供する。

会場となる咲洲(さきしま)モリーナは、建設機械、イベント用品など総合レンタル事業を手掛ける西尾レントオール株式会社(大阪市中央区)が開設した複合研究開発・交流拠点、R&D国際交流センター(大阪市住之江区)の敷地内に整備された木造モジュール施設。アスファルト敷の段差がない構造で幅広い催し物に対応する。ドローンの飛行も歓迎姿勢で、天井に木製のアーチがはりめぐらされた造形が特徴で、SUPER D★EXPERIENCEではドローンが天井に接近する様子を目撃できる予定だ。

登場する事業者はいずれも目玉企画となりうるケースばかりだ。シーサイドスカイ&YDLは自作の小型FPV機を館内を鳥のように飛行する計画。機体に搭載されたカメラの映像がドローンの視線をとらえ、ゴーグルを装着するとまるで小さなドローンの操縦席に乗っているような、空間を自在に飛ぶ楽しさ、鳥になったかのような気分を満喫できる。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は、点検作業員を悩ませる狭くて暗くて危険な屋内空間に入り込むことを得意とする小型機IBIS2(アイビスツー)を持ちこみ、咲洲モリーナの模擬点検に挑む。木を組んだ天井をどう飛ぶか、機体からどう見えるのかが見ものだ。同社の機体は東京電力が福島第一原子力発電所の格納容器内を点検するときにも採用された話題機でもある。

菱田技研工業株式会社(堺市)は、バッテリーが充電されていなくても家庭用コンセントにつなげれば飛ばせるコンセントドローンを披露する予定だ。機体に吸盤をとりつけてビルの壁にはりつくドローンも展示する。ドリルなどの作業機と組み合わせることで、高所作業の機械化、無人化を促進する技術として注目されていて、2023年に開催されたJapanaDrone2023では技術論文コーナー「ポスターセッション」で最高賞の理事長賞を受賞している。

ブースも現場感覚の体験ができるコンテンツが満載だ。インフラ点検で実績を重ねている株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は米AIドローンメーカー、Skydioの機体を展示するほか、東京に設置しているドローンの格納庫、Skydio Dockを大阪の会場から遠隔操作する様子を披露。設備さえおいておけば離れた場所で警備、点検が可能になる体験を提供する。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)は、同社が開発したマルチコプター型ハイブリッド機「AeroRangeG4-S」を展示する。バッテリー、発電機の併用で長時間、長距離飛行を得意とする機体で、物資輸送などへの活用が強く期待されている。2月29日に福島県浪江町で行われた国土交通省の実証実験に参加したさいは、不具合の発生で中断をするまでの間だけで、速報値で69.7㎞を実飛行した。残った燃料から推計するとい推定飛行距離が相当程度上乗せできる見込みで、確報が楽しみな状況だ。館内飛行はしないが、長時間、長距離飛行に欠かせない軽量化の工夫などを実機で確認できる。

ドローンスクールを運営する株式会社奈良自動車学校(奈良市)は、ドローン講習専用設備を持つ全国でも珍しいドローンスクール。当日はDJI Air3の操縦体験や、講習説明会を提供する。同社は自社の事業としてスクールを運営するだけでなく、地域のドローン普及に力を入れており、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会を構成している。

京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は2022年7月に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で第一回ドローンフォーラムを開催しており、今回の技術の展示と第一線で活躍する10人以上の専門家の登壇による講演、パネリディスカッションを開催している。今回の「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」はその後続企画にあたる。増尾朗実行委員長は「第一回がドローンを知る、触れるイベントだったので、第二回の今回は体感するイベントを目指して企画しました。ご来場のみなさまにドローンの魅力を吸収して頂き、社会をより豊かにする活動にご活用いただきたいと考えております」と話している。

発表は以下の通り

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

京阪奈エリアのドローン産業振興を志す有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾 朗)は3月12日(火)、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲モリーナ(大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75、西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)で、ドローンの真価を体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催します。 館内でドローンが飛行したり、会場の特徴でもある木材を組み込んだ天井を能登地震の震災対応で活躍した小型ドローンが点検飛行をしたりする様子を目撃できます。事業の創出や拡張、防災対策、エンターテインメントの構想、好奇心の充足、など充実した時間をご提供します。ドローンの飛行を実際に見て、操縦体験もできます。是非お越しください。

入場無料。※事前web登録でオリジナルグッズプレゼント。

記

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本部=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及びWEBサイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

WEBサイト https://www.keihanna-drone.com/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

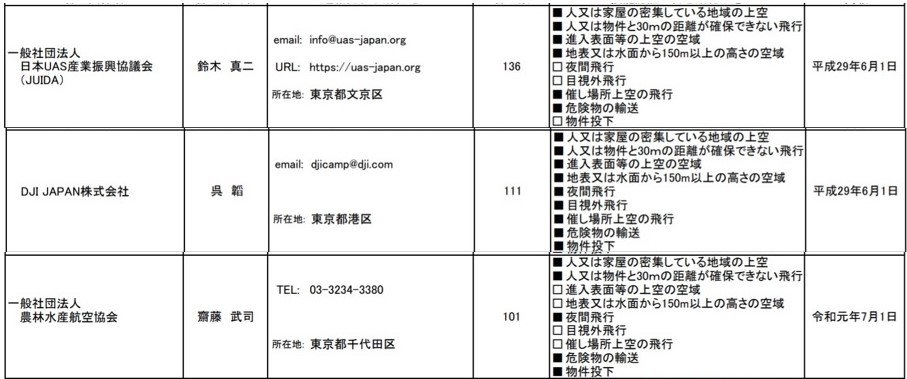

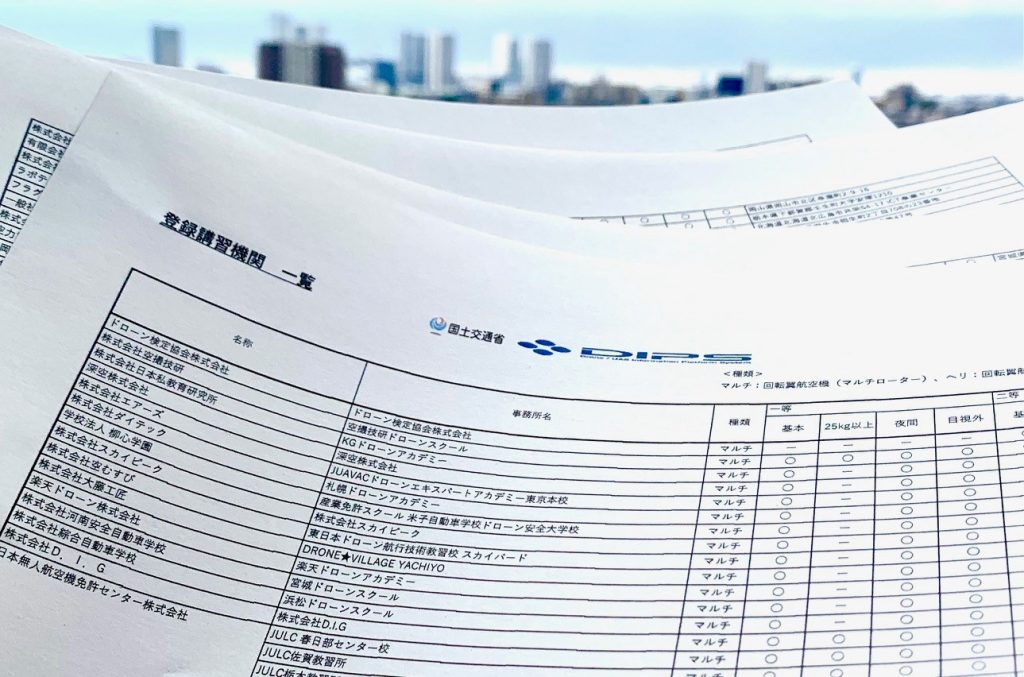

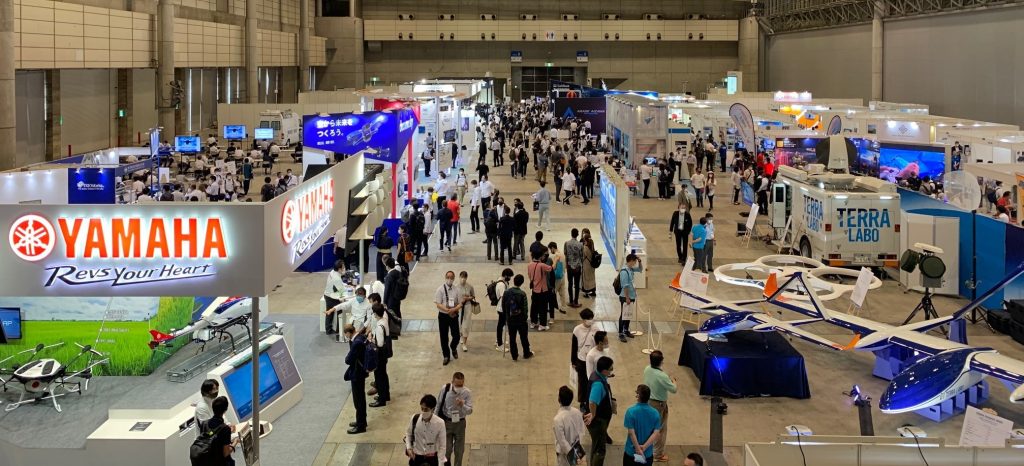

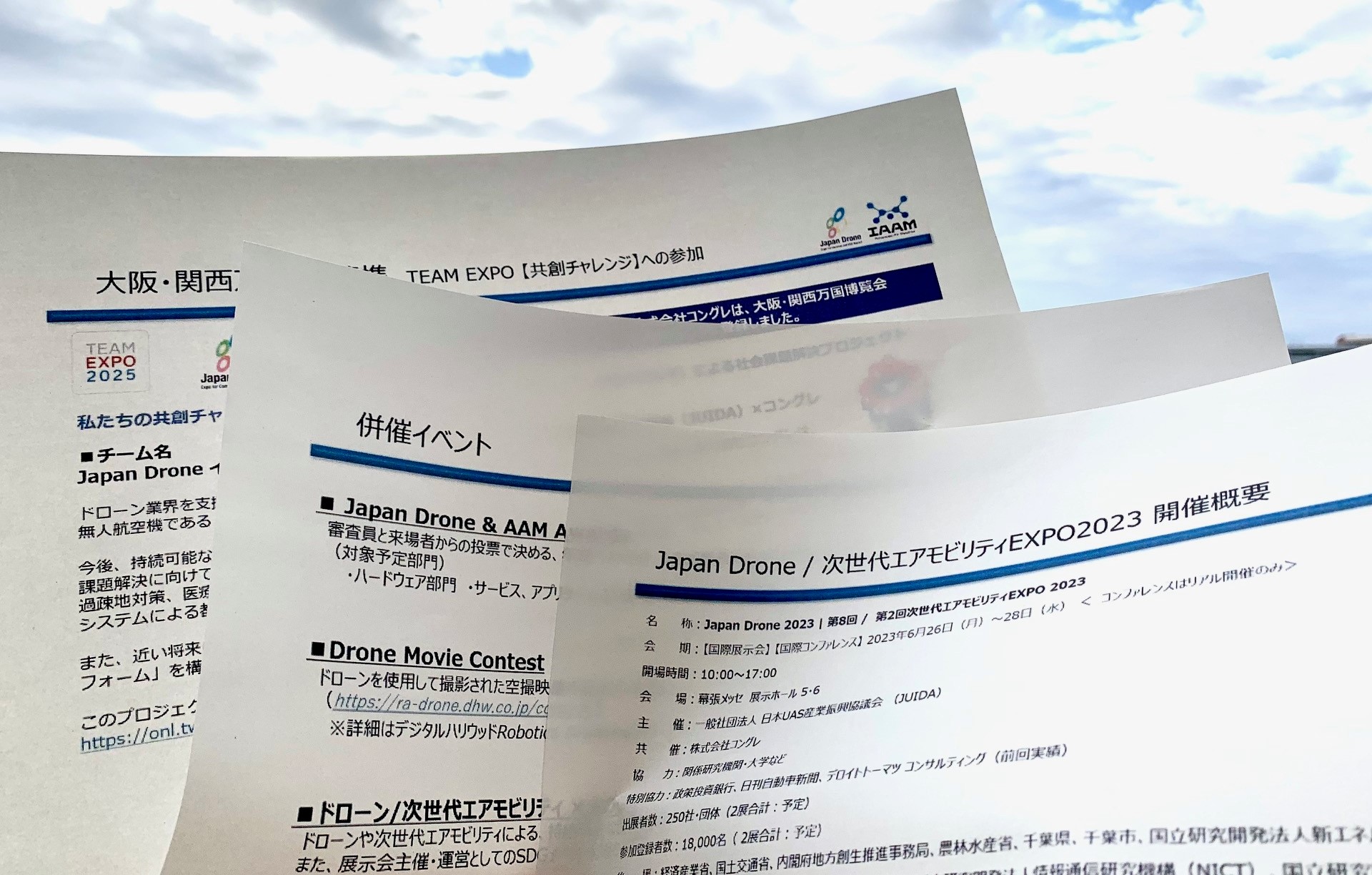

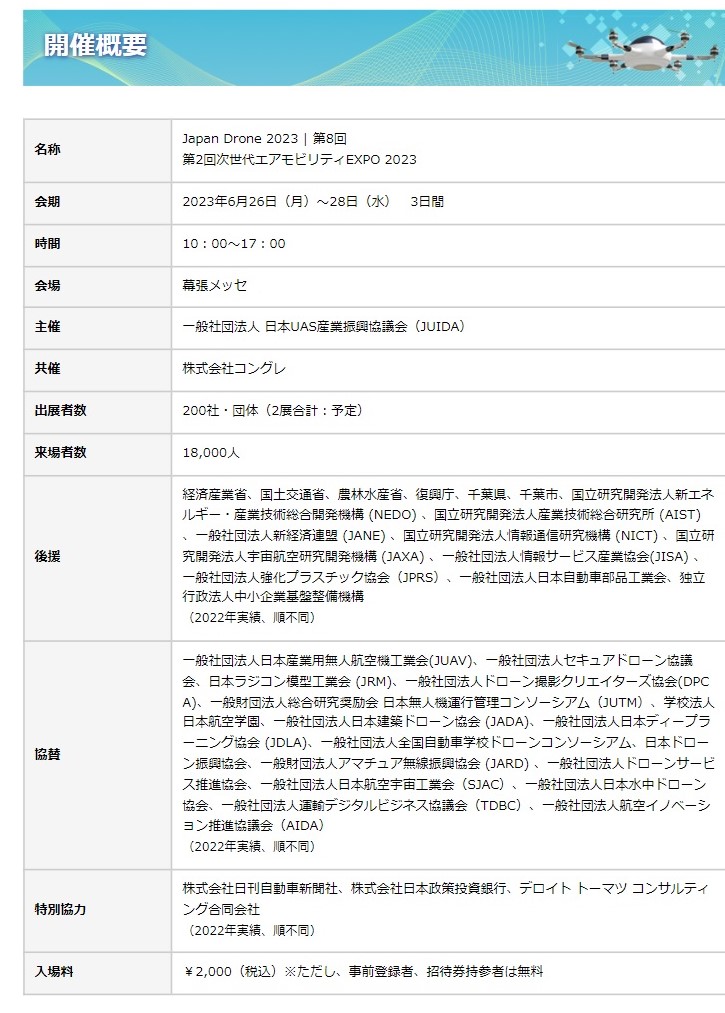

ドローンや次世代移動体などの大型展示会、JapanDroneを主催する一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、株式会社コングレは2月10日、2023年6月に開催する「Japan Drone 2023」と併催する「次世代エアモビリティEXPO 2023」の概要説明会を開いた。2023年6月26日(月)~28日(水)に千葉・幕張メッセで開催し、250組の出展、18,000人の来場登録を見込む。

出展申し込み好調 エアモビリティメーカーEVEの出展は決定

JapanDroneの開催は8回目、次世代エアモビリティEXPOは昨年の初開催に続き2回目だ。

出展団体見込みについて、JapanDrone公式サイトには「出展者数 200社・団体(2展合計:予定)」と記されているが、説明会当日は「250社・団体」と公式サイトよりも多い数字をあげた。すでに始まっている出展申し込みで、出展枠の需要が旺盛なことから上積みしたとみられ、当日も「すでに90社が決定している」などと説明した。広告枠のうち、受付両サイドや、首から下げる札のロゴなどはすでに売り切れていることも説明され、盛況ぶりをうかがわせた。会場は幕張メッセの中央エントランスに面する展示ホール5,展示ホール6の2つのホールをつなげて使う。

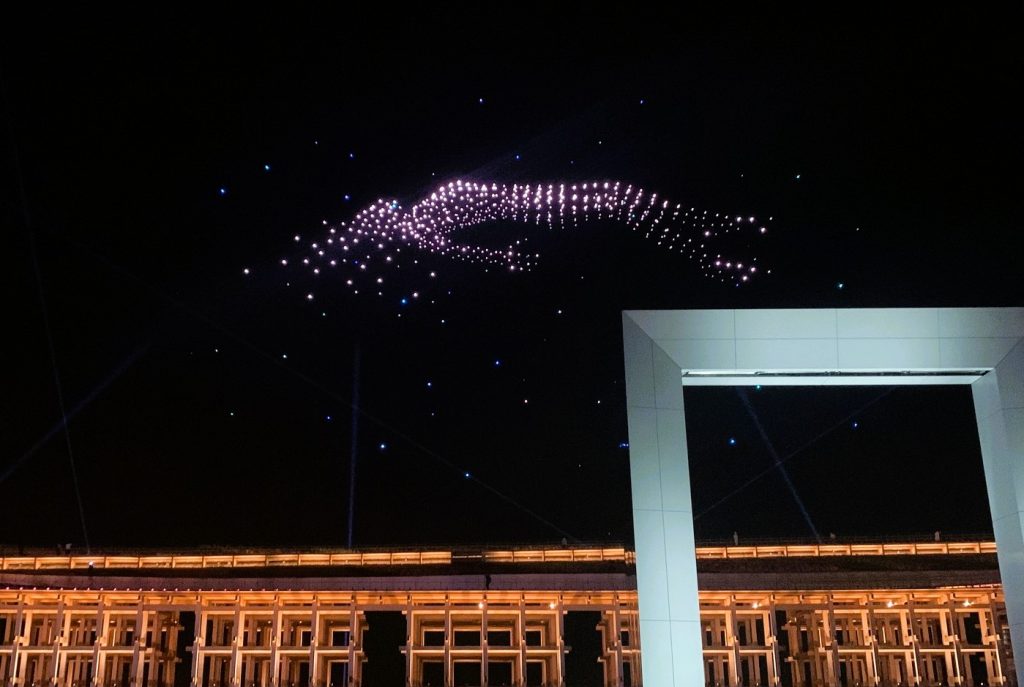

大阪・関西万博との連携も強化する。2025年4月13日に開催される大阪・関西万博では、電気で動き、真上、真下に離着陸できるeVTOL型の乗り物を中心に、いわゆる「空飛ぶクルマ」の飛行を目指しており、JapanDroneを主催するJUIDAとコングレはその実現を支えるため、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が主催する「TEAM EXPO 2025」プログラム「共創チャレンジ」に登録している。万博開催の準備を進める公益社団法人2025年日本国際博覧会協会もJapanDrone2023に出展することにしており、連携を深める。

展示では新型コロナの蔓延で滞っていた海外からの出展、登壇の申し込みや問い合わせが旺盛だ。米国、中国、台湾などを中心にすでに出展が決定しているところもあり、この中にはブラジルの航空機メーカー、エンブラエルの電動エアモビリティ子会社、EVE Air Mobilityも名を連ねる。またドイツ、韓国、クロアチア系の企業などが出展を検討しているという。「日本の法改正が海外からの参入機会を呼び込む機会になっている」と、いわゆるレベル4飛行の条件を定めた改正航空法の施行を歓迎した。

関連表彰式は、ハードウェア部門、サービスアプリケーション部門、ニュービジネス部、Advanced Air Mobility部門の4部門。2022年開催時にはAdvanced Air Mobility部門では、30kW/30kg・90,000rpmガスタービン発電機を出展した、エアロディベロップジャパン株式会社が受賞している。なお来場者が決めるオーディエンス賞も発表する。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

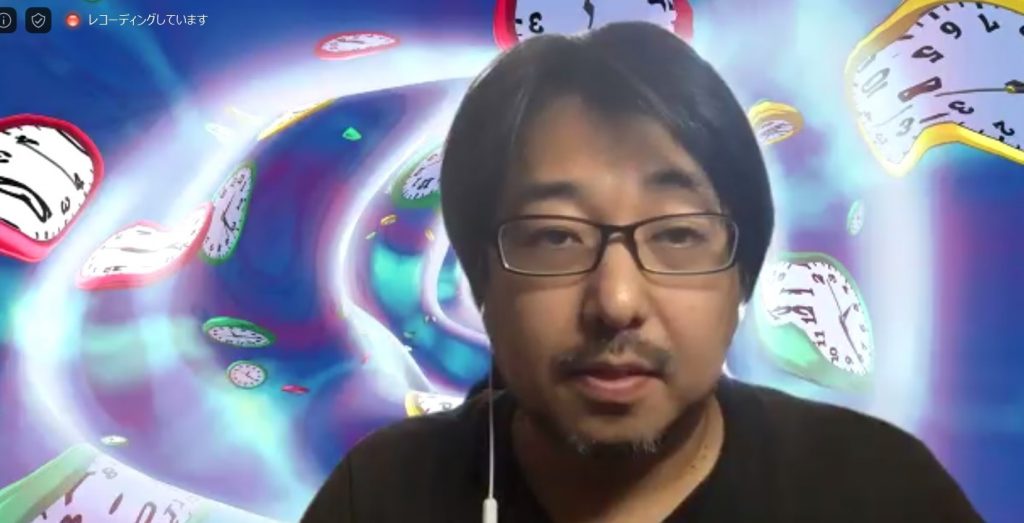

デジタルハリウッド株式会社(東京都千代田区)が12月1日に開催したトークイベント「DroneTalk」は、定員を超える参加者を受け入れ盛況だった。脱線が得意な編集長3人が登壇したトークは、ファシリテーターaco氏、デジハリ「Digital Hollywood Robotics Academy(ロボティクスアカデミー)講師で株式会社Dron é motion(東京) 代表取締役の田口厚氏が見事にさばき、不安視された放送事故クラスの暴走、暴動を回避。来場者からも「だいじょうぶだった」の声があがり主催者は胸をなでおろした。デジタリルハリウッド関係者は「近いうちにまた開催したい」と意気込むが、発言後、次も「だいじょうぶ」である保証がない事実に気づき、今後、慎重に検討する方針だ。

会場のコメント100超 高まった来場者、関係者の一体感

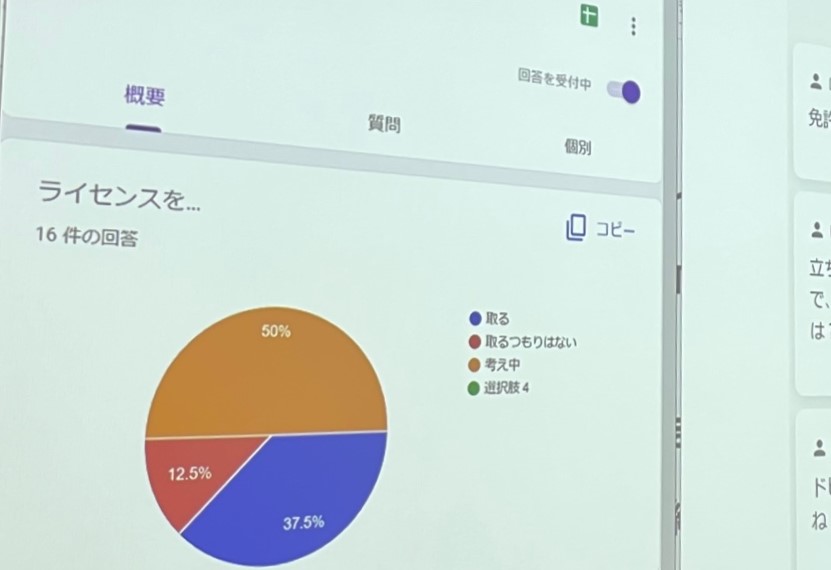

盛況となった会場 トークイベントにはDRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏、DroneTribune編集長の村山繁が登壇した。aco氏、田口氏の質問に3人が答える形式を基本にしながら、匿名投稿アプリLiveQを通じて来場者からメッセージやアンケート結果をスクリーンに表示するなど、会場の一体感を高めながら進められた。

取り上げられた話題は、編集長が気になる話題、レベル4、伸びる市場、調査報告書、空飛ぶクルマ、操縦ライセンス取得の損得など多岐にわたり、質問ごとに編集長がそれぞれの意見を披露したほか、来場者から寄せられた意見も紹介された。来場者からの意見やメッセージは、登壇者への激励、ひやかしも含めて100を超え、共感するメッセージには「いいね」がつけられた。中には「この5年間で意外だったことは?」など、来場者が発信したメッセージがテーマとなって意見交換が展開される場面もあった。

田口氏が豊富な講師経験、現場経験をふまえてコメントをはさんだほか、aco氏も自身の考えを披露して会場を魅了した。また中盤からは、会場に居合わせた多くの専門家に発言を求める場面もあり、会場からの情報や発言に、登壇した編集長が頷いたり、感心したりすることが多くあった。

事前に不安視された編集長の脱線は、田口氏、aco氏の見事な仕切りで暴走に至らず、「意外と真面目www」など、「www」つきながら、「やるときはやる」ことを示した(と本人たちは思っている)。この余韻を引きずって、7時間後に始まったFIFAワールドカップカタール大会グループE第3節・日本代表対スペイン代表(現地時間12月1日)を見届けた編集長もいた。

主催したデジタルハリウッド関係者は、終了後「来場者の協力もあり会場の一体感を高めることができ、会場集合型のイベントの価値を再確認できた」と話した。今後も同様のイベントの開催に前向きなものの、有頂天になりやすい編集長が一部含まれる(すみません)ため、今後、登壇者の人選や時期を含め、冷静に検討する方針だ。

質問にYES/NOの札をあげて答えている場面

しゃべる編集長3人。左から、DRONE.jpの猪川トム氏、ドローンジャーナルの河野大助氏、DroneTribuneの村山繁

ファシリテーターも奮闘。左がaco氏、隣が田口厚氏

スクリーンには会場で実施したアンケート結果や来場者からのコメントが表示された AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。