- 2023.8.16

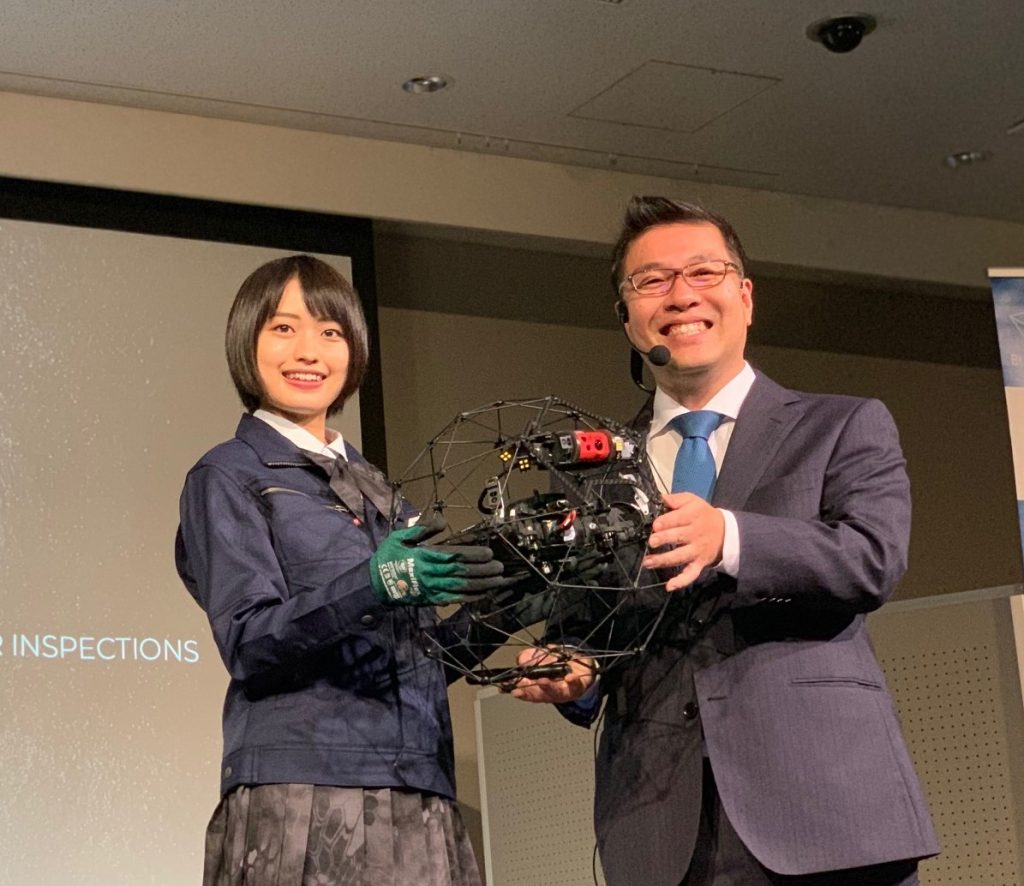

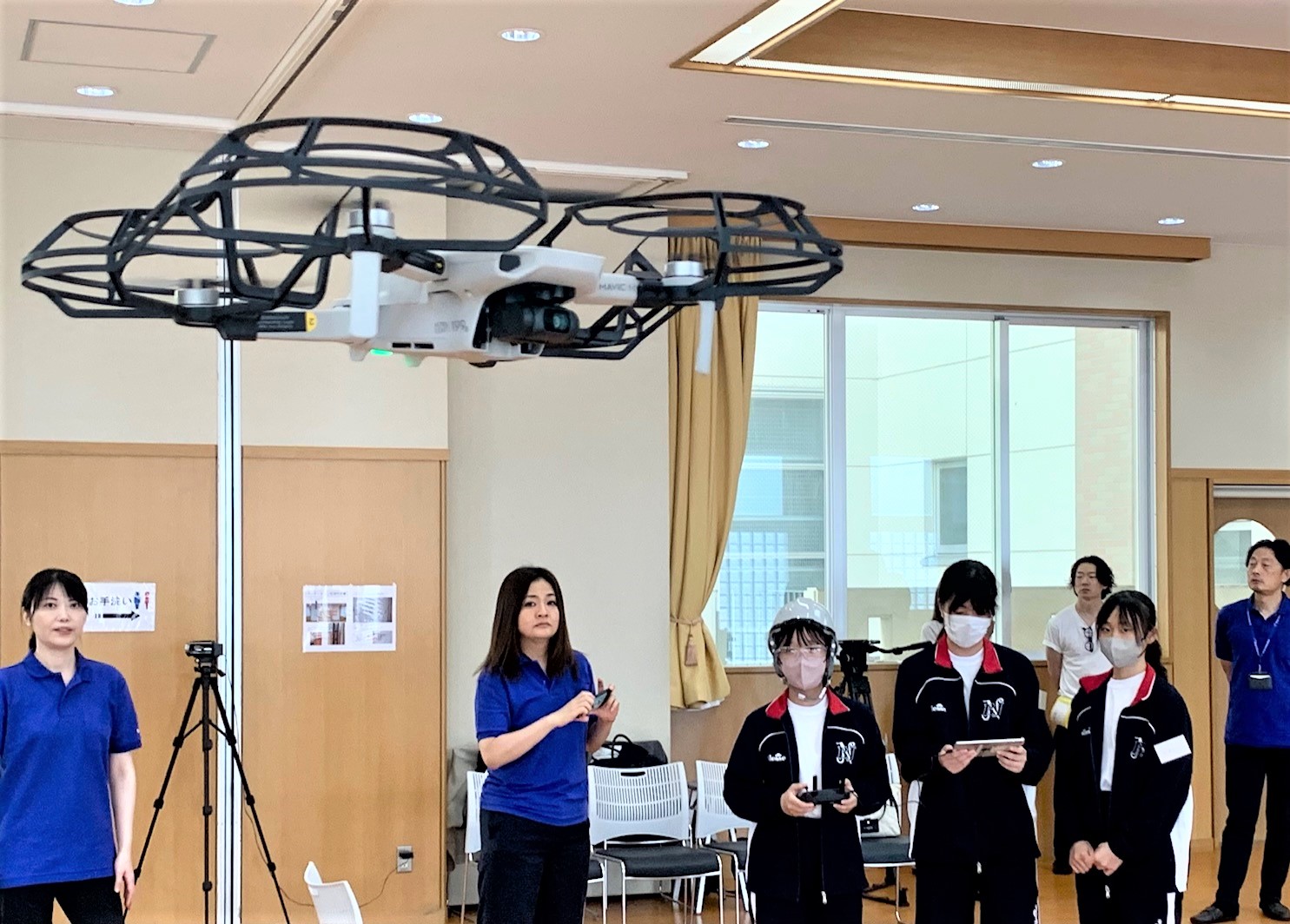

探求教育に力を入れる日本大学豊山女子高等学校(東京都板橋区)は8月10日、探求教育の一環でドローンを学ぶ生徒がドローンの操作に初挑戦する様子をメディアに公開した。講習はドローンの指導やソリューション開発を手掛けるブルーイノベーション株式会社(東京)が担い、指導役オペレーター6人を含む10人以上のスタッフがサポートした。講習に臨んだ生徒たちはゲームのジョイスティックの操作性との違いを短時間でのみこみ、「楽しい」、「もっと飛ばしたい」を連発。2時間ほどの実践で機体先頭のカメラを円の中心に向けたまま周回させるノーズインサークルのコツをつかむ生徒もいた。生徒たちは今後、課題の解決に結びつけるなど実践の局面に進む。

2時間でノーズインサークルのコツつかんだ生徒も

ドローン操作に臨んだのは、ドローン部に所属する25人のうち、夏休みでも参加ができた18人。生徒たちが3人ずつ6班に分かれると、各班に配属されたブルーイノベーションの講師の指導に耳を傾け、電源を入れ、ひとりずつ操縦に挑戦した。

スティックの動かし方を学び、浮上、ホバリング、着陸を一巡したのち、前進と後退、左右移動、左右回転などをおりまぜて、四角形の4辺を進行方向に機体のアタマを向けながら移動させた。エルロンではゲームのコントローラーの勢いで舵を切り、機体が急に動くことを実感し「そっと、そっと動かさないといけないんですね」と目を輝かせた。

1年生のはまじんさん、たいにーさん、れんさんは、ドローンに触れたのは今回が初めてだったがみるみるコツをマスター。最初に操作をしたはまじんさんがいち早く四角形の周回をこなすと、それを見ていたたいにーさんが「もっとゆっくり動かしたほうがなめらかに動くかなと思って」とさらになめらかな動きを実践。すると、ふだんゲームでスティック操作に慣れているれんさんは「ぴったり90度に曲がることが簡単ではなくて、もっと練習が必要だと思いました」と精度を高める意欲を見せた。

ひととおりの課題をこなすと、3人とも「もっと飛ばしたい」と残り時間も積極的に操作。たいにーさんは、横移動と回転を同時にかけて、機体の鼻先を円の中心に向けたまま移動させるノーズインサークルの方法についててほどきを受けてさっそく実践すると、講師や関係者も「素質ありすぎじゃない」と驚くほどの初心者離れした操作をみせた。

操作の様子は、柳澤一恵校長や、探求教育の導入に尽力した黛俊行教頭も視察。柳澤校長は「生徒たちにはいろいろな経験をしてほしいと思ってこの取り組みをしました。経験が気づきを生み、社会にも還元できると思いますし、自身の人生を豊かにするとも思います。ドローンは社会に欠かせないものになると思います。社会に出る前にこの経験をしたことが、どんなふうに生きるか楽しみです」と目を細めた。

ドローン部はすでにドローンの特性や、地元である板橋区の社会課題などを学んでおり、今後、防災、防犯、地域の魅力化などのテーマごとに、ドローンの活用を検討する。

学校現場ではドローンの導入が広がっている。福島県立船引高校(福島県田村市)では、2016年12月以降、ドローン研究に力を入れる慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム(古谷知之代表)によるドローン講習が続けられている。今年度は「プログラミング×AI×ドローン」が展開されている。湘南白百合学園中学・高等学校(神奈川県藤沢市)、聖光学院中学校・高等学校(横浜市)は、著名アーティストのライブの映像撮影実績を持つ船津宏樹氏がCEOとして率いるfly株式会社(東京)のてほどきで、STEAM教育の一環としてドローン講習を行った。徳島県立那賀高等学校も森林クリエイト科で2017年度からドローンのカリキュラムを取り入れており、学校でのドローン導入が加速しそうだ。

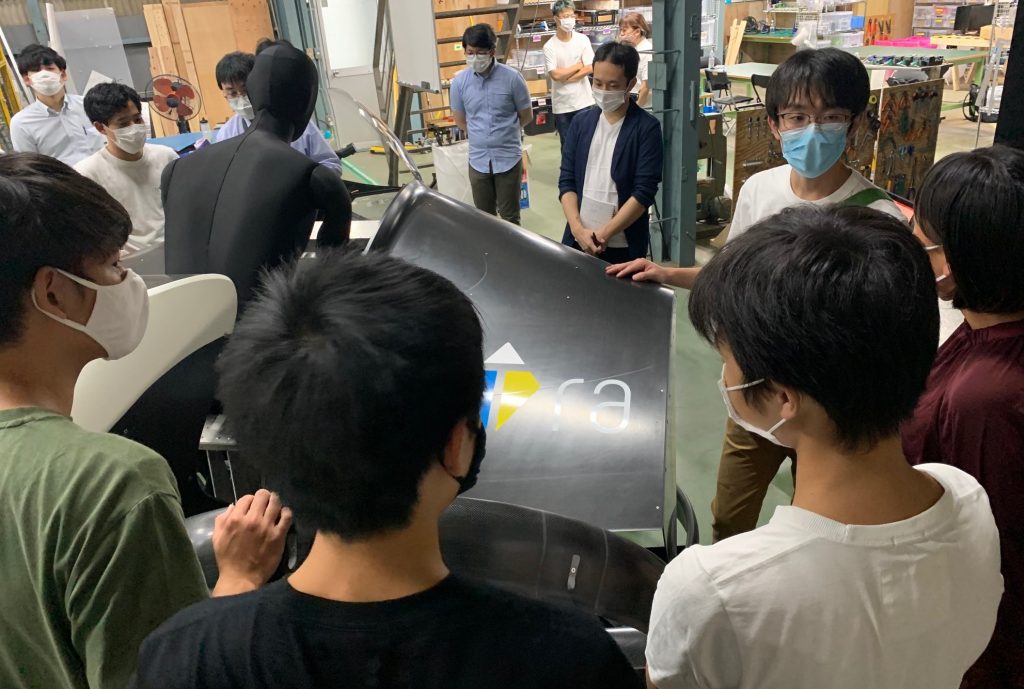

ドローンの実機について班ごとに講師が説明

講師の指導のもとで楽しそうに操縦を実践中。ヘルメット姿のはまじんさん、右に、たいにーさん、れんさん

ブルーイノベーションの講師陣がずらり TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.5

新製品やサービスが支持され続けている中国DJIの日本法人、DJI JAPAN株式会社(東京)は、5月下旬に開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)」に数年ぶりにブースを出展し、多くの来場者でにぎわう存在感を見せつけた。ドローントリビューンはDJI JAPANの呉韜代表取締役にインタビューし、展示会の手ごたえや日本市場への今後の対応、レベル4の考え方などについて尋ねた。呉代表は日本のドローン市場がこの5年間で、「持つ」から「活用する」に変わったと指摘し「もはや黎明期ではない」と分析した。また昨年(2022年)12月の改正航空法施行で制度が整ったレベル4について、制度整備として理解を示したうえながら、この制度をふまえた製品の投入計画は、現時点ではないと明言した。

日本市場はこの5年で「持つ」から「活用する」に変化

インタビューに答えるDJI JAPANの呉韜代表取締役 ――千葉・幕張メッセで開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)に出展した手ごたえは?

呉代表 「出展は4、5年ぶりもことだと思います。新型コロナウイルスによる感染リスクが高いとされた間は出展を控えておりましたので、ユーザーのみなさまと触れ合って直接、声を聞く機会が欲しいと思っておりました。産業用ドローンの用途は5割以上が測量・建設業なので、業界の大型展示会であるCSPI-EXPOに出展をした次第です。かなりの触れ合いができたと思います」

――会場内での講演会では座席数が55のところに250人以上が聴講しました。出展ブースも盛況でした

呉代表 「このスペースの講演で入場者数として過去最多を更新したと聞きました。関心を持って熱心に聞いて頂いたと思います。また出展ブース内では我々のパートナー企業にもノウハウを伝えるセッションが行われましたが、通路に溢れるくらいの人にご覧頂きました。パートナー企業も社会に貢献しておられるプロですので、実際に役に立つ内容が多かったと思います。私も勉強になりました」

――この5年ほどの日本市場の変化とは

呉代表 「パートナー企業のみなさまと話をすると、5年前は持ってはいたけど使ってはいなかった状態だったとおっしゃいます。買ったけど使っていなかった方がいたのが5年前。それが今では使わないと仕事にならないとおっしゃる。ここが大きな変化だと思います。使わずにいられないツールになってきました。もう日本は黎明期ではないですね」

誰もが使えるツールとして活用を

――活用が進んだ背景は

呉代表 「誰でも上手に使えるようになったからだと考えています。自動で飛ぶこともそうです。そうすると、個人の技量は問われません。会社の中で新しく配属された人でもちょっとトレーニングをして勉強すれば測量も点検もできます。そういうツールなのでむしろ使わないといけないことになります」

――市場の成長速度の評価は

呉代表 「ドローンの普及には、機体を作っているだけでは足りません。教育、サービス、ソフトウェア開発など細かなプロセスが重要です。5年間に講演会場でみなさまにたずねたときには、使っている方はせいぜい1割ぐらいでしたが、今回は来場者のほぼ100%が使っておられる方でした。この変化もこうした作業の積み上げによるものと考えています。われわれも市場が求めるコンテンツやツールを開発する必要があり、現在の成長はそのリソースに見合う成長だと思っています。むしろ一気に市場が何倍にもなるようであれば、開発や生産が追いつけなくて困ることになるかもしれません。環境や法律がどんどん新しくなり、われわれもそれに対応することが求められますので」

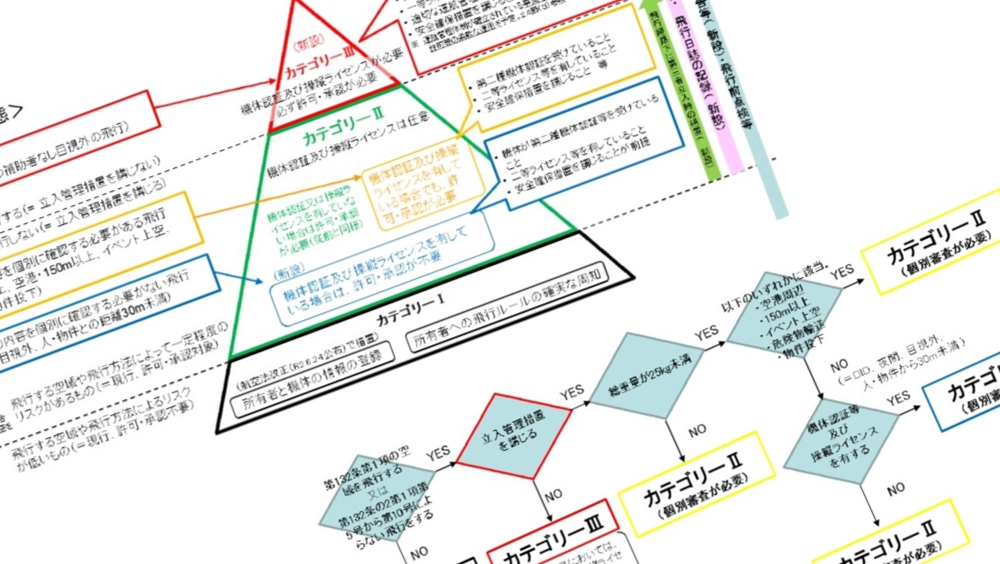

――いわゆるレベル4飛行の解禁の意義とは

呉代表 「法律には完全性が必要です。人の上で飛ばすための要件がない状態は完全性がない状況なので、その条件を定めることは大切だと思います。レベル4飛行が何に役立つのかを検証できる状態になったと思います」

――DJIとしてレベル4対応をどう考えますか

呉代表 「われわれはボトムアップ型で、ユーザーの皆さまなどから色々とニーズを聞いて、それに合わせて製品やサービスなどを作ります。それによってお役に立てる製品やサービスを比較的高い確率で提供できることになります。現時点でボトムからレベル4に合わせてこんなプロダクトが欲しいという声はないです。レベル4といえば物流が主な用途かもしれません。現時点で、われわれが物流に使っていただきたいという考えを持っているわけではありません。機体をレベル4に合わせて新しく開発、生産、製造することは考えておりませんし、今の二等ライセンスへの対応で、われわれのユーザーの皆さまにはご満足頂けると思っています」

常に日本市場向けに開発

――日本市場での対応は加速させますか

呉体表 「現在の成長スピードを継続したいという気持ちはあります。マーケットがどうなるかは予測不可能な部分もありますので、われわれとしては急激な成長ではなく、自分たちの開発のリソースとアプリケーションのリソースに見合う範囲で増やしていけるようにしたいと思っています。環境はいろいろと変わりますので、実際にそうなるよう、しっかり努力したいと思います」

――努力ポイントは

呉代表 「一番はこれ、二番はこれ、とったようなものは決まっていないのですが、社内それぞれのチームにそれぞれの課題がありますのでそれに取り組むことになります。『DJI CAMP』『DJI CAMP ENTERPRISE』といった産業機導入教育プログラムに力を入れているところもありますが、たとえばいまの課題は国家ライセンスへの対応です。ここではそれをいかに短期間でライセンスを取得できるようにするかがポイントです。時間やコストがかかってしまうと、結局 すべてのユーザーが損をすることになり、ドローンのメリットを活かしにくくなります」

――少子高齢化がドローンの普及を後押しすることはあると考えますか

呉代表 「それはないですね。少子高齢化が課題になっていない国でもドローンの普及は進んでいます。少子高齢化との関連性はないと思います。逆に農業分野では60代以上の人がドローンを使っています。 これは少子高齢化対策ではなく60代がドローンを活用して仕事をしているということです。仕事ができるというメリットがあるということです。付け加えると、ドローンは誰でも使えるツールになってきています。スマートになっています。トレーニングをたくさん積んできた方でなくても、そこまで知識がない方でも、複雑で高度な作業ができるようなツールになっています。少子高齢化に関わらず、高齢者も若い方もドローンを使って社会貢献ができます」

――DJI JAPANは開発チームを持っていますが、日本市場向けの開発は考えていますか

呉代表 「常に日本市場向けの開発をしています。例えば通信。日本の法律や規格に合わせて方式を変えなければいけないことがあります。日本ではこの電波が使えないとか。このほか日本の教育機関のニーズにあわせて特殊な機体が必要なこともあり、常に対応しています。『DJI CAMP』も日本で作った、日本向けの教育システムです。ここも充実させていきます。 例えば測量など、国によってルールが異なる分野がありますので、その国にあったものにします。ただ日本向けの機体などといったハードウェアについては考えていません」

――日本のユーザーへのメッセージをお願いします

呉代表 「ドローンをすでに仕事に取り込まれている方が多いと思いますが、これまで以上にお役に立つものになっていますのでぜひ使ってください。お仕事に役に立つように使って頂けたら嬉しいです」

――ありがとうございました

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

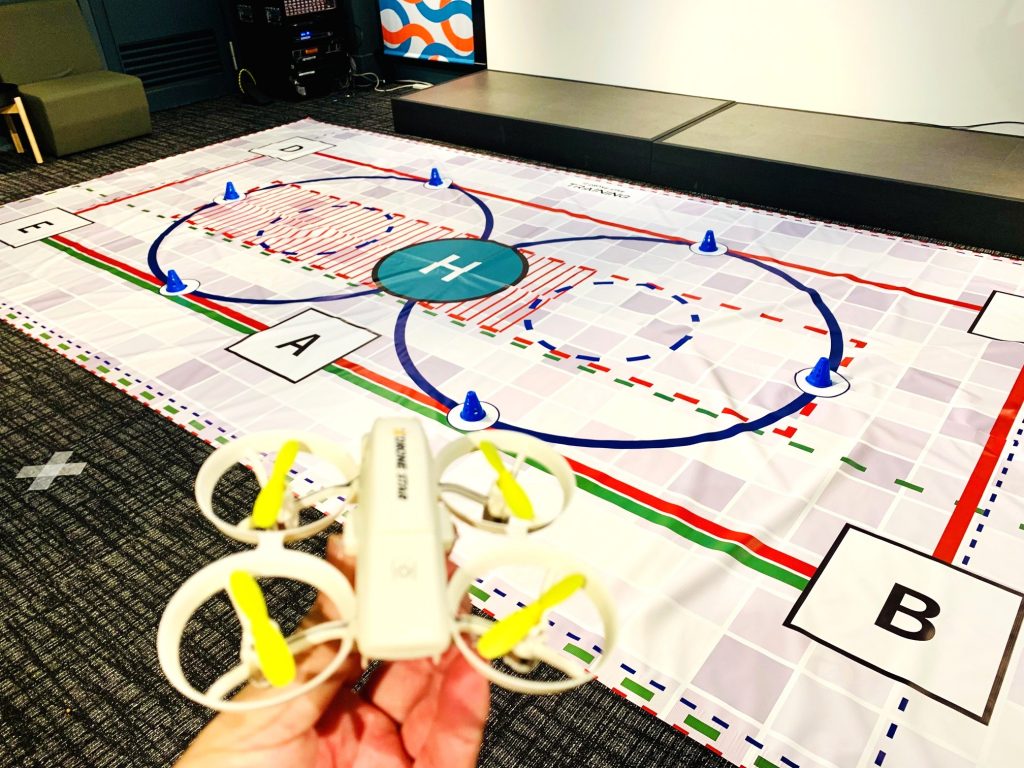

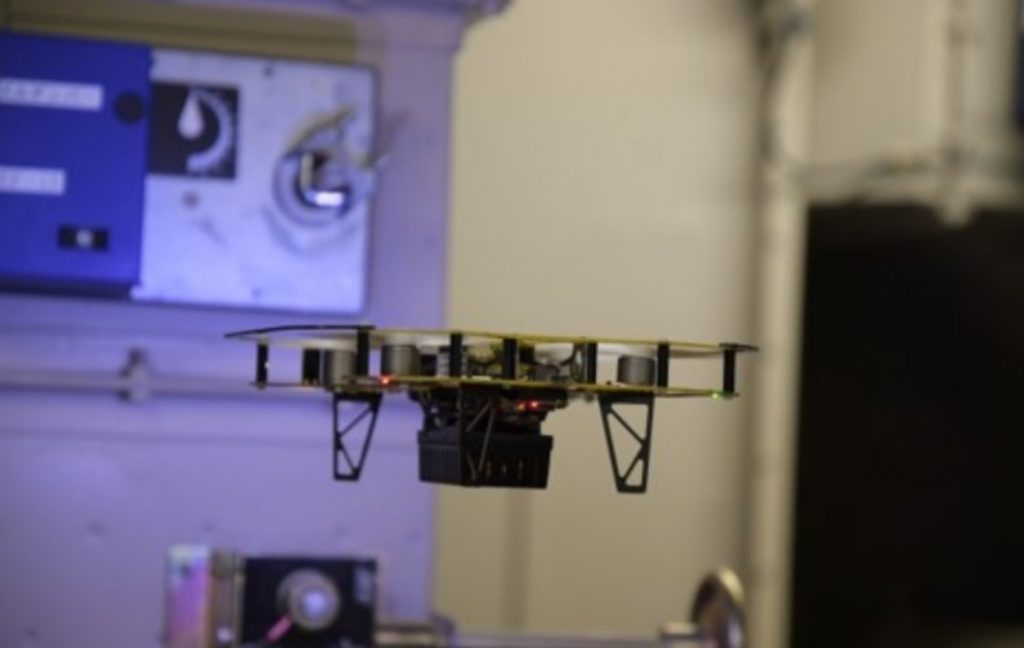

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 株式会社ORSO(東京都千代田区、坂本義親代表取締役社長)が、DRONE STARの新モデルを6月6日に発表すると予告した。DRONE STAR公式サイトには発表までのカウントダウンが表示されていて、関係者の期待が高まっている。初代モデルはゲーム感覚のアプリと18gの超軽量機体「DRONE STAR 01」などで構成され、画期的な商品として話題を独占した。学校や塾、予備校といった教育現場を中心に楽しみながら操縦が学べる教材としても高く評価されていて、6年ぶりの新モデルはドローン事業者、教育、IT関係者などから関心を集めている。

「楽しみながら学ぶ、新しい体験。」のお披露目のカウントダウン進行中

DRONE STARの公式サイトには5月下旬、「DRONE STAR NEW PRODUCT Coming soon」と関係者の好奇心を刺激するコピーと、発表までの残り時間が表示された。新モデルの概要には触れていないものの、「楽しみながら学ぶ、新しい体験。」のコピーから「楽しさ」の開発哲学を受け継ぐことが予想されている。

初代モデルが発表されたのは2017年4月で、自宅で操縦トレーニングを楽しめる画期的なコンセプトが話題を集めた。スマホでアプリを起動させ、画面越しに18gのミニドローン「DRONE STAR 01」を飛ばす操作が基本。起動方法から解説した「チュートリアルモード」、機体の位置を空中で保つホバリングの腕前を測定してスコア化する「ホバリング検定」、画面に現れるソフトクリームを避けるゲームを通じて技能向上を図る「ソフトクリームパニック」など、ゲーム感覚で操縦の基本が身につくことが評判を呼んだ。

この当時(2017年4月)はドローン普及の掛け声が高まった時期にあたる。国交省航空局が一定の基準を満たした民間のドローンスクールを「講習団体」と呼びホームページで初公表したのが2017年6月1日で、DRONE STAR発表の2か月後だ。この6月1日は、ドローンに取り組むスタートアップに資金を供給する産業特化型のベンチャーファンド「DRONE FUND」が発足した日(設立の発表は前日の5月31日)にもあたり、ドローンの普及で重要な、人材育成、産業振興の段階を押し上げる大きな節目を演出した。

6年後の現在は昨年(2022年12月)の改正航空法施行で「レベル4」飛行を可能とする要件が制度化され、制度の一環として制定された操縦に関わる国家資格の交付も進むなど、難易度の高い利活用への取り組みが進む。専門化や高難度化の機運が高まる中、ドローンの担い手となるすそ野を広げるための環境整備の必要性も生じていて、新モデルへの期待に直結している。

新DRONE STAR発表は6月6日。カウントダウンがゼロになるまであと少しだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.6.12

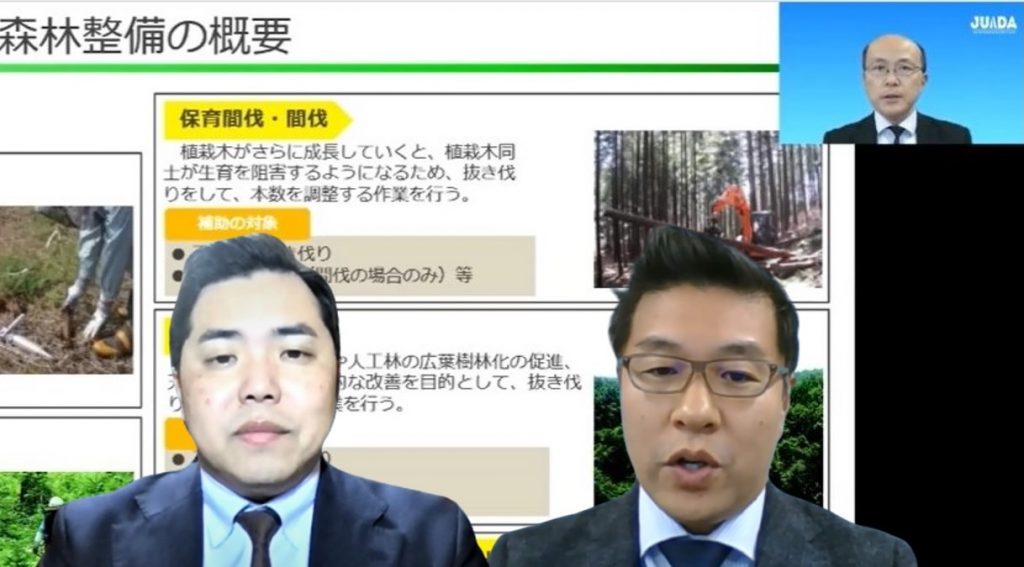

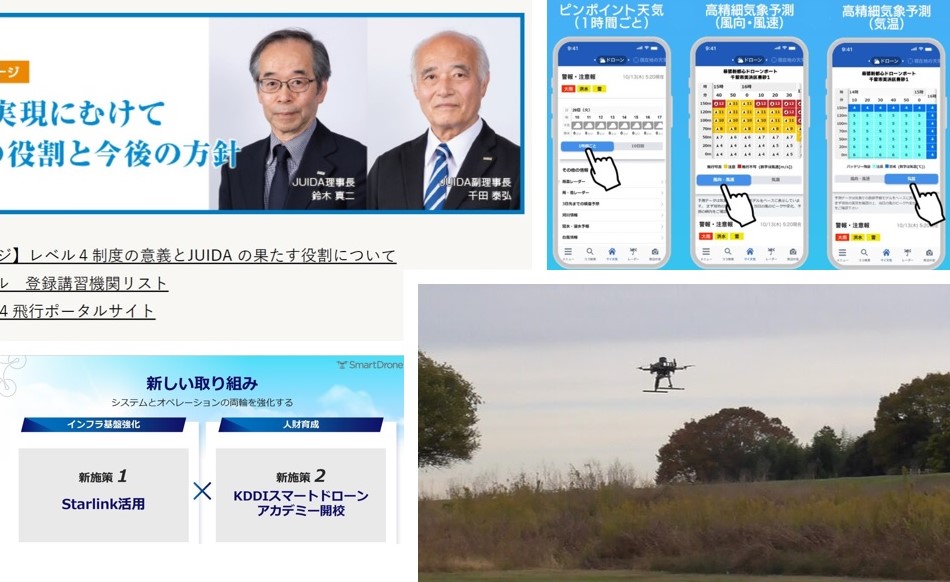

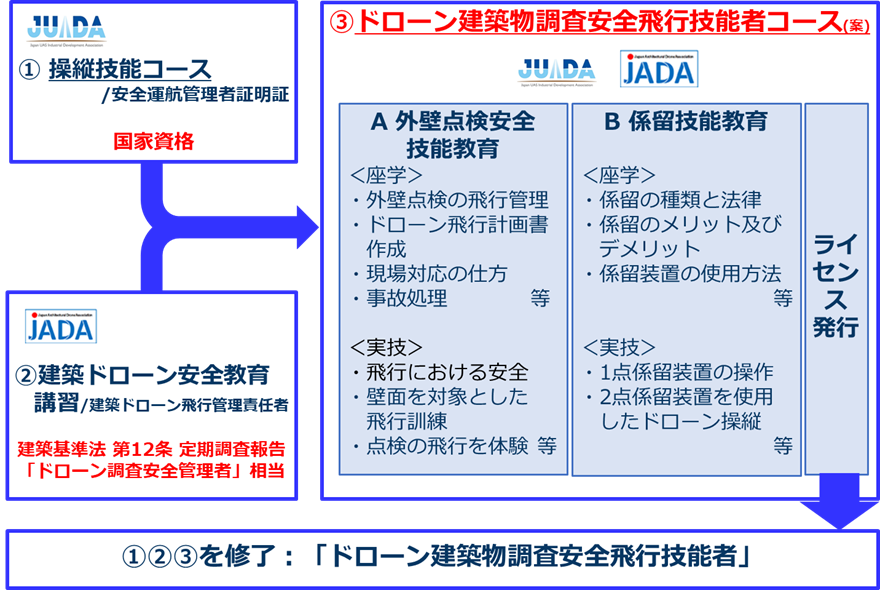

建築業界でのドローン利用促進を図る一般社団法人日本建築ドローン協会(JADA東京都千代田区)と一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京都文京区)は6月9日、高層ビルを含む建築物の外壁点検・調査にドローンを運用できる技能者を育てるため、新たに民間資格として「ドローン建築物調査安全飛行技能者」を創設すると発表した。両者はこの事業の推進に取り組むためこの日、東京都奈のJUIDAのオフィスで覚書に署名した。建築基準法は2022年4月に一定の条件を満たせば赤外線搭載ドローンを点検に活用できることを明記した。JUIDAとJADAはこの条件を満たす技能者の育成を目指す。JUIDAにとっては「プラント点検」、「森林測量」に続く“応用教育事業”の第三弾となる。今後、カリキュラムや講習の提供体制を整備し、2022年中の体制整備を目指す。

「プラント点検」、「森林測量」に続くJUIDA応用教育第三弾

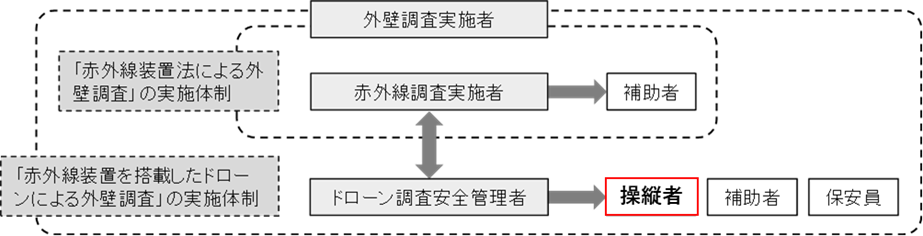

覚書の署名を前にあいさつするJADA本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長 新しいビル外壁点検資格「ドローン建築物調査安全飛行技能者」は、JADAとJUIDAが連携して新設する専用の講習「ドローン建築物調査安全飛行技能者コース」で、基本的なドローンの知識、技能の保有者が、建築基準法や航空法の内容や現場で必要となる技量などを座学、実技で学んだうえ考査を受けて合格することで取得できる。コースの実技ではドローンをロープなどに係留した飛行、等間隔での撮影、飛行計画書の作成など、外壁点検の実務で必要な技能を身に着ける。受講できるのはJUIDAの「無人航空機操縦技能証明証」「無人航空機安全運航管理者証明証」を取得し、JADAの「建築ドローン安全教育講習」を修了していることが条件。コースは3日間を想定している。

この事業を推進するため、JADA、JUIDAは6月9日、都内で覚書に署名した。この席でJADAの本橋健司会長は「今回の告示改正に無人航空機員搭載された赤外線装置の明記や、係留ドローンの許可・申請の不要にする規制緩和は業界にとっての追い風で、建築分野でのドローンの活用は本格化することになります」と活用の拡大に期待を寄せた。またJUIDAの鈴木真二理事長も「会員が2万人を超えたのも多方面でドローンが利用されているからだと考えています。JUDAの2022年のスローガンは人口集中地区での目視外飛行が可能となるレベル4の解禁を見据えて『ドローン社会実装元年』としております。今回の覚書も大きな柱になると思っています」と述べた。

新資格を創設した背景には、建築分野でのドローン操縦者の幾瀬が急務になっていることと、ドローンの活用を建築基準法に基づく告知に明記された事情がある。

国土交通省は2021年9月、ドローンを係留するなど一定の条件を満たした場合、人口集中地域で飛行させる場合に必要となる国交省航空局への許可・承認を不要とすることを、航空法施行規則の一部改正で盛り込んだ。

また2022年4月には国交省は、建築基準法第12条第1項の定期報告制度の告示改正を施行し、赤外線装置を搭載したドローンによる外壁調査を認めた。定期報告が義務化されている建築調査のうち、タイル、石貼り、モルタルなどの劣化や損傷については、調査方法が「打診等」と指定されている。これについて従来は「打診等」の「等」の中に、赤外線カメラの調査が含まれると解釈してきた。今回の告示改正ではここが「テストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む)」となり、「テストハンマーによる打診と同等以上の精度」の条件がつくものの、ドローンの活用が明記された。

「ドローン建築物調査安全飛行技能者コース」では、「テストハンマーによる打診と同等以上の精度」を身に着けることで、告示の条件を満たすことを目指す。

なおコースの終了で取得できる「ドローン建築物調査安全飛行技能者」は、この資格を持たなければ業務ができない業務独占の資格ではなく、あくまでも民間として技能を備える講習を修了したことをさす資格だ。

告示改正をうけて、一部のドローンスクールや民間事業者が独自に条件を満たすカリキュラムを組み講習を実施するなど、今後見込まれる外壁点検の需要拡大に対応している。JADA、JUIDAは講習開始に向けて週明け以降、ドローンスクールへの概要説明、募集などの作業を進めることになる。早ければこの冬にも開講する「ドローン建築物調査安全飛行技能者」が具体的に動き出せば、赤外線ドローンによる外壁点検の取組がさらに加速することになりそうだ。

覚書に署名するJADA本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長

制度の概要

「ドローン建築物調査安全飛行技能者」を創設するJADA、JUIDAの幹部

概要を説明するJUIDAの熊田知之事務局長

覚書に署名したJADAの本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

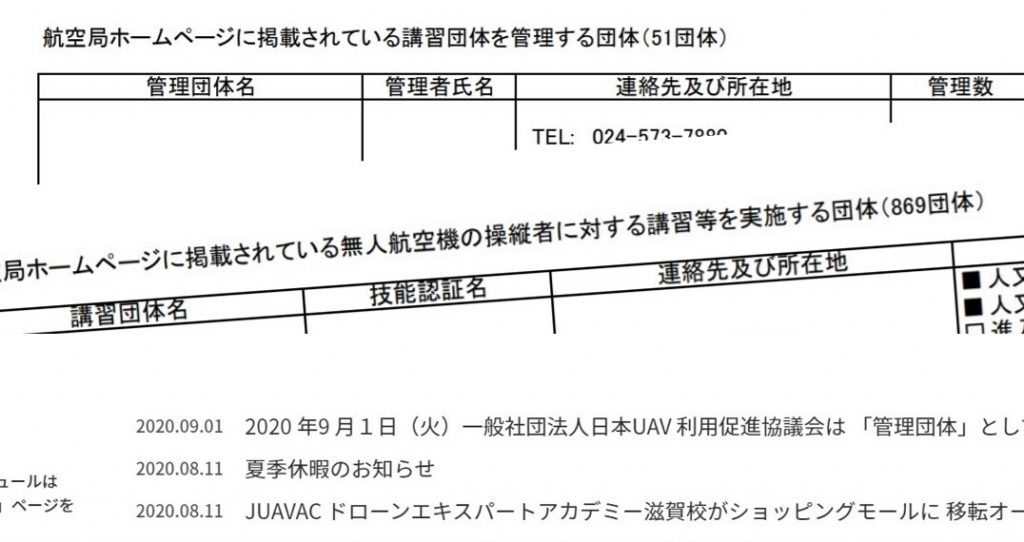

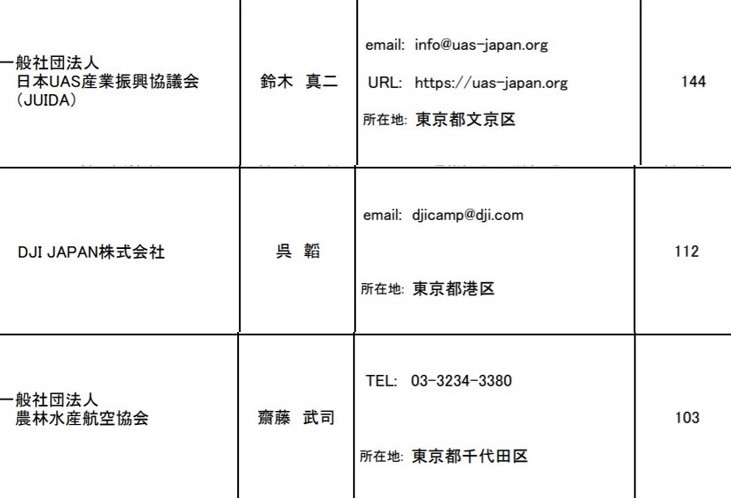

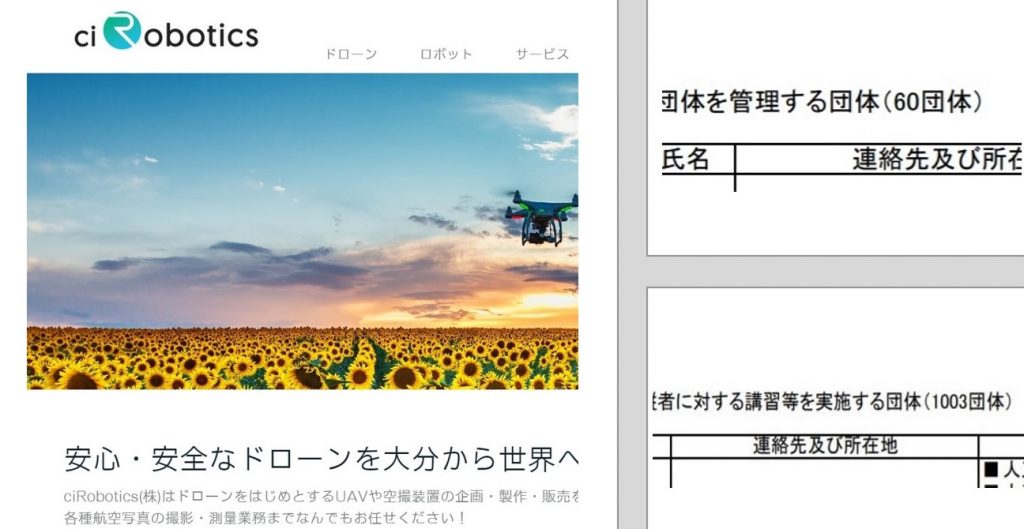

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 国土交通省航空局はホームページ上の「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」に関する記載内容を4月1日現在の情報に更新した。講習団体は1003と、2017年6月1日の初公表以来、初めて1000の大台を超えた。大分県のciRobotics株式会社などが新たに名前を連ねた。

大分のciRobticsが初登場 管理団体60

4月1日の更新で講習団体として掲載されている団体は1003校で、前回3月1日時点の975校から28増加した。

ただし4月1日付けで初掲載となった講習団体は32校を数え、3月1日付で掲載されていた講習団体のうち3校は姿を消したことになる。初掲載32校のうち2校が、複数の講習を提供する。また6校はDJI JAPAN株式会社が管理団体。4校は管理団体を持たず、独自に講習を提供する。

一方、講習団体を束ねる管理団体は60となり3月1日と比べ3つの増加となった。株式会社クリエイトジャパン(沖縄県那覇市)、一般社団法人農業ドローン協会(福岡県大牟田市)、一般財団法人熊本県ドローン技術振興協会(熊本市)が加わった。

4月1日付で講習団体となったciRobotics(シーアイロボティクス)は制御技術開発などで知られ、展示会などに出展すると多くの人が足を止めるなど知名度がある。今回は農業ドローン協会を管理団体として講習団体に名を連ねた。

なお、管理団体を、傘下に抱える講習団体数で並べ替えた場合、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の182、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)の165、株式会社DJI JAPANの155の上位陣の顔ぶれに変動はなかった。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.3.10

国土交通省航空局はホームページ上の「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」に関する記載内容を3月1日現在の情報に更新した。講習団体は975で、前月(2月1日時点)と比べ総数として31増えた。講習団体を束ねる管理団体は57と先月と比べ2増えた。講習実績が豊富な一般社団法人ドローン大学校(東京)が管理団体として名を連ねたほか、ドローン開発で定評のある株式会社丸山製作所の名前が講習団体に登場した。

管理団体57、講習団体975

管理団体にはドローン大学校のほか、北海道ドローン協会の2団体が加わった。管理団体が増えたのは2021年になって初めてだ。

また3月1日付で講習団体として掲載されたのは36団体。2月1日時点で掲載されていた団体のうち5団体が姿を消し、全体では差し引きして2月1日時点より31増加となった。初登場組では株式会社FlightPilotを管理団体とする団体が8件と最多だった。

なお、管理団体を抱える講習団体で見た場合、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の181、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)の165、株式会社DJI JAPANの149の上位陣の顔ぶれに変動はなかった。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。