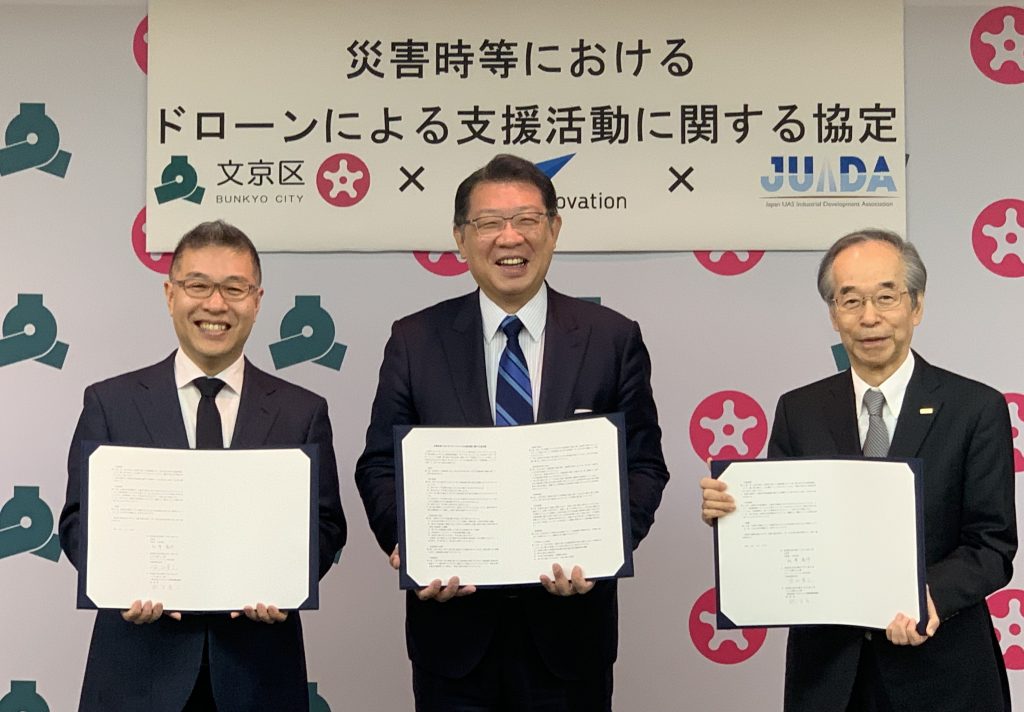

文京区(東京都)と区内に本社、本部を構えるブルーイノベーション株式会社(東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協会(JUIDA、東京)は災害時のドローンによる支援に関する協定を締結した。文京区が区内事業者として声をかけて協定が実現した。文京区は23区の中でも高低差が大きいエリアで、ドローンによる物資運搬や情報収集などで災害活動支援の体制を構築する。JUIDAは文京区との協定締結をきっかけに、今後23区との連携拡大を図る考えだ。

文京区長「日常時にも研修して備えを」 ブルー社長「都市型防災におけるドローン活用を」

協定はドローンの事業者との連携を模索していた文京区が区内のブルーイノベーションに声をかけたことをきっかけに昨年(2025年)9月ごろから話し合いを進めてきた。ブルーイノベーションが文京区にJUIDAを紹介したことから3者で協定を結ぶ話でまとまり、今回協定の締結式にのぞむことになった。

文京区は高台と谷が入り組む高低差の大きいエリアとして知られ、生活環境によって異なる災害リスクを抱える。すでに文京区は地元企業との連携を進め災害支援の環境を整える取り組みを進めていて、ドローンの事業者との連携も模索していた。

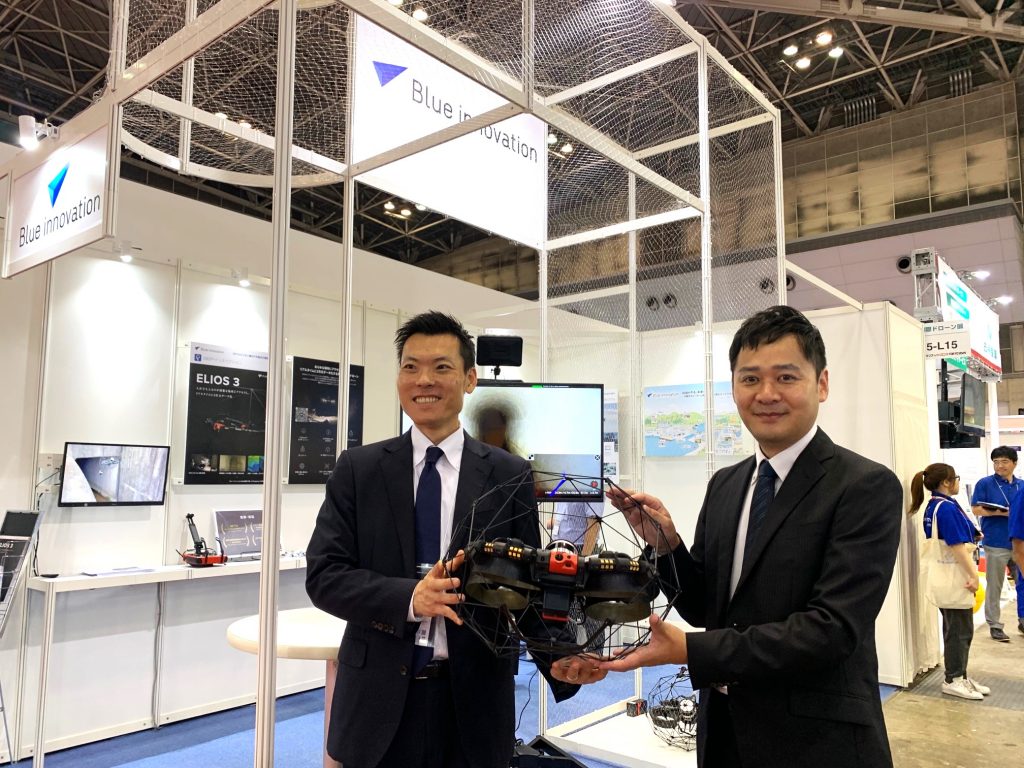

協定の締結は1月26日、文京区役所の庁議室で行われた。締結式には成澤廣修(なりさわひろのぶ)文京区長、熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、鈴木真二JUIDA代表理事が参加し、協定書に署名し意見交換をした。ブルーイノベーションが球体ドローンELIOS3の飛行を実演した。実演の中では、協定を締結した庁議室の隣の部屋にあらかじめ準備しておいた被災者役の人形を捜索、発見する様子を見せた。なお文京区からは総務部防災危機管理課、防災危機管理室など担当部局の幹部も同席した。

文京区の成澤区長は「災害時においてドローンを活用した現状把握、支援は自治体でも取り組みを進めていますが、都心エリアは日常的にドローンを使うことが制限されていることもあります。幸いにも区内に両団体が所在するご縁で締結の運びとなりました。(文京区は)山、坂の多いまちで高層ビルもあり、ドローンの活用は大切なことと思っています。今後、日常時にも研修などを行うなどして備えていきたいと考えています」などと、日常的な活用に意欲を示した。

文京区はまず祝日などにも連絡を取り合える連絡手段を確保することからはじめ、区の防災訓練をひとつの節目に体制の構築を進める考えだ。

またブルーイノベーションの熊田代表は「文京区の防災対応力の向上に取り組む社会課題解決型の事業と位置付けています。防災分野のドローン活用の知見で地域に貢献できることを意義深く受け止めています。文京区に本社を構える企業として、もしも災害がおきたら自分たちがどう動けるか。その問いに実装で答える協定です。発災直後に動けることが大事。飛ばすだけでなく機能してこそ意義があるので、平時からの備えが欠かせません。本協定は体制を形にするための枠組み。今後都市型防災におけるドローン活用の社会実装をさらに広げたいと考えています」と都市防災へのドローン活用拡大に言及した。

ブルーイノベーションはこのあと、自社が取り組んできた防災活動について説明した。

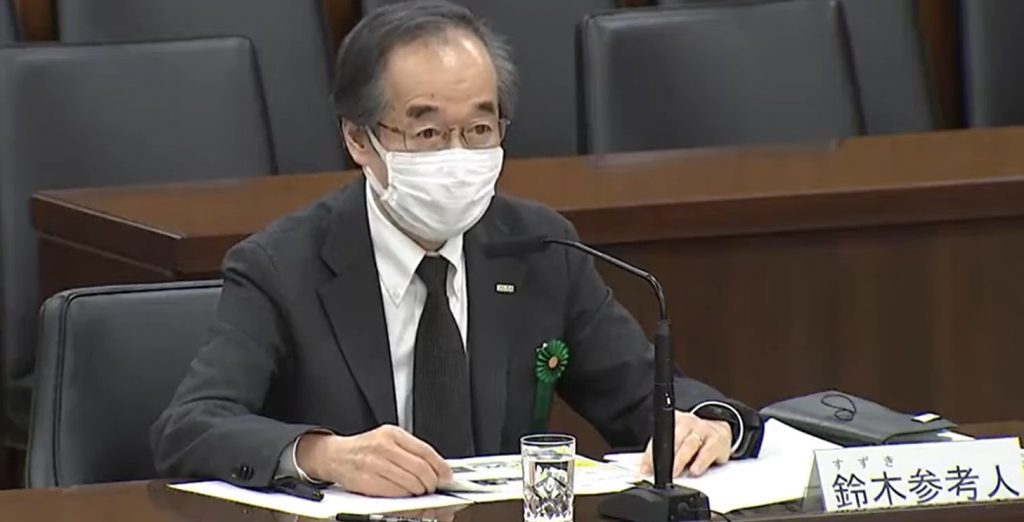

さらにJUIDAの鈴木代表理事は「日頃お世話になっている地元・文京区の安全、安心に対し、われわれのもつドローン技術で貢献できることは組織としてこのうえない喜びであり社会的意義を感じています。われわれは災害支援、対策を全国で推進して参りました。その中でも、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震への対策は喫緊かつ最優先課題ととらえています。JUIDAにとって今回の協定は東京都内の自治体として初めての協定で、都内全域の防災力を高めるための歴史的な第一歩になると確信しています」と協定の意義を歴史的一歩と位置付けた。

協定の署名が行われた文京区役所が入るビル。文京区は高層ビルがあるほか高台、谷のある起伏に富むエリアとして知られる

協定の締結会場で行われたデモフライトに見入る文京区の成澤廣修区長。右は鈴木真二JUIDA代表理事

協定書を掲げる3人。右から熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、成澤廣修文京区長、鈴木真二JUIDA代表理事

あいさつする成澤文京区長

説明するブルーイノベーションの熊田代表取締役

あいさつするJUIDAの鈴木代表理事 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

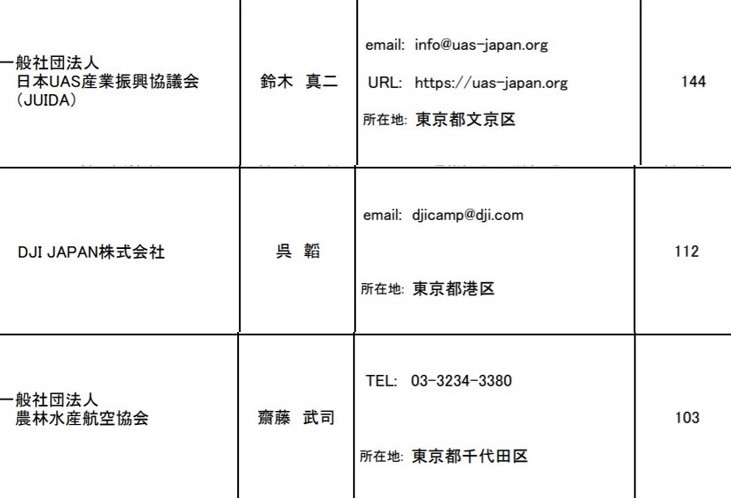

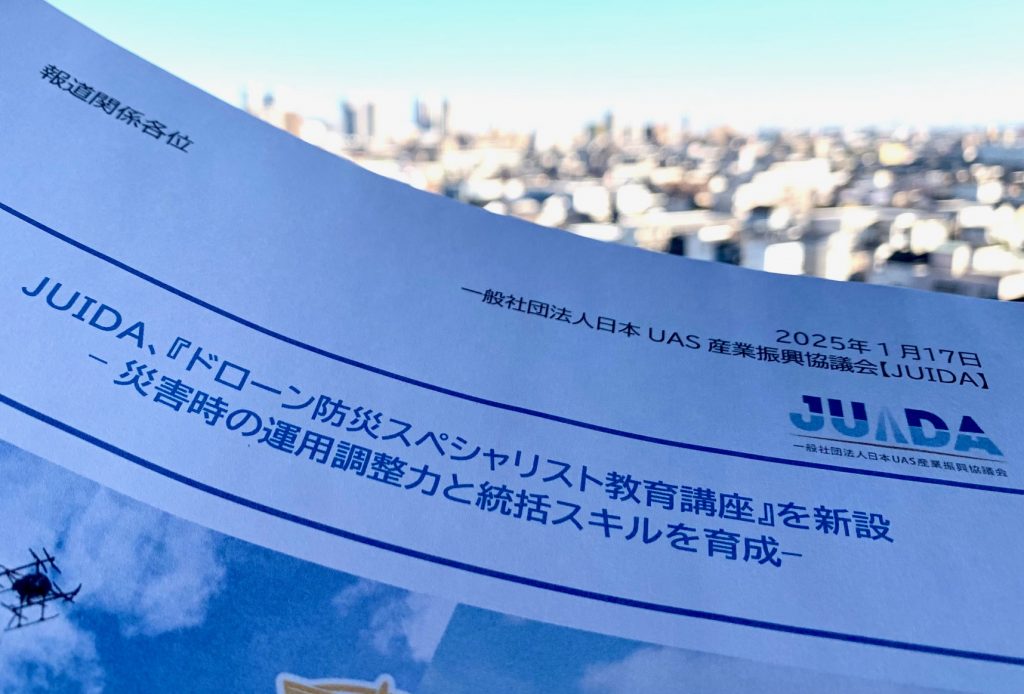

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊(津市<三重県>)は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)と、災害発生時にドローンによる応援が円滑に実施できるための協定を締結した。空自部隊側から要請があれば、JUIDAのボランティア防災チーム「JUIDA‐D³(ディーキューブ)」が応援する。笠取山分屯基地第一警戒隊は今後、連絡や任務遂行までの一連の流れを訓練に取り入れる方針だ。またJUIDAの鈴木真二理事長もD³について「規模、内容を拡大していきたい」と述べ、要請にこたえる体制の確立を図る考えを表明した。

松永隊長「JUIDAのD³はわが国で最大規模」

締結は12月5日、東京のJUIDAの事務所で行われ、JUIDAの鈴木真二理事長と、航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)が協定書に調印した。協定の名称は「航空自衛隊第一警戒隊と一般社団法人日本UAS産業振興協議会との災害時応援に関する協定」。第一警戒隊は国内に複数あるが、今回は笠取山分屯地第一警戒隊との協定だ。

一般に分屯基地は不審な飛行物体やミサイルの飛来を警戒するためレーダーで防空警戒にあたる。立地もこの任務のため山頂に置かれることが多い。地域一帯をみはらす場所にあることから、大きな災害が発生すると災害活動の拠点になることがある一方、道路が寸断されると分屯基地自身が孤立するリスクも抱える。

JUIDAと協定を締結した笠取山分屯基地も、三重県津市、伊賀市の笠取山山頂にある。防災活動の拠点となれば物資輸送や情報収集搬送の拠点となり、道路寸断などの孤立リスクに直面しつつも基地機能の維持が重要だ。このためドローンの応援を受けられることが有効だと判断した。協定は笠取山分屯基地第一警戒隊から申し入れ、JUIDAが受け入れたため、締結された。ドローンの運航はJUIDA側が担うことになる見通しだ。

調印の席で会見した松永康佑隊長は、協定の申し入れを受け入れたJUIDAに謝辞を述べたうえで、「災害が発生した際は当分屯基地から災害派遣対応として人員、物資の輸送が行われます。また山岳地帯に所在しているため、災害発生時に地域の支援拠点となりうる基地機能を維持する必要があります。そのためにもJUIDAと協定を締結することは非常に重要」と意義を説明した。

JUIDAを選んだ理由について松永隊長は「全国規模のドローン組織であるD³を組織しており規模的にも能力的にもわが国で最大規模のドローンによる災害対応が可能」と解説。「分屯基地を取り巻く厳しい気象条件や山手に位置するリスクを克服し災害に関する様々な支援をしていただける」と期待も表明した。

支援内容については「道の寸断等により孤立した地域、被災者に対する救援、支援。地域の支援基礎となる分屯基地そのものが孤立した場合の物資の輸送支援を受けること」などを挙げたほか、調印式を進行した自衛隊OBでもあるJUIDAの嶋本学参与が「山火事のさいの残火監視」を例示した。物資輸送については松永隊長が「一般的に」と断ったうえで「水、食料、毛布など入浴支援や人命救助(に必要な物資)」をあげた。

さらに年間2~3回ほどの訓練を実施する方針も表明した。訓練内容は今後詰める見込みだが、「どの物資をどの程度の重さで、いつまでに、どのぐらいの時間をかけて、どこまで運ぶか、といった計画をたてる訓練や、その要求をドローンのパイロットに伝える訓練。また、そのうえで安全を確保しながら物資が届いたことを確認するまでの一連の流れを訓練したい」などの考えを示した。

JUIDA鈴木理事長「D³の内容、規模を拡大」

JUIDAは協定に基づく要請内容に応じて必要な機材、知識、能力を持つD³メンバーを派遣することになる。要請内容は災害により異なるため、要請にこたえられる幅広い体制を整えることが重要になる。

JUIDAの鈴木理事長は、「D³はご理解頂いた団体や組織の参加を頂いているところですが、活動を広げることが必要になってくると思います。今年設立したばかりでまだ緒に就いたところですのでこれから規模、内容を拡大していきたいと考えています」とD³の充実に力を入れる方針を表明した。

一方で、D³の母体であるJUIDAは産業振興を目的とする民間団体で、防災専門組織ではない。防災活動を進める場合、産業振興活動とのバランスや、産業振興にもたらすメリットなどの説明が求められることも想定される。JUIDAはすでに全国各地の自治体や、陸上自衛隊の部隊などと協定の締結を進めていて、今回は初めて空自部隊との協定となった。空自にとって今回の提携は「先駆け的」(松永隊長)で、今後より大きな、または上位の部隊との提携に発展する可能性もある。このため協定が会員にもたらすメリットに関する説明の機会も増える可能性がある。

鈴木理事長は協定のあいさつで「連携によりさらに災害時のドローンの活用というところが進むということが期待されます」と需要拡大に期待を表明。さらにJUIDA会員にもたらすメリットについては、「JUIDAでは全国的なスクールを展開しています。これは各地で災害が起きた時により近場で対応して頂ける体制につながっているかと思います。スクールさんにより防災活動への問題意識は濃淡があります。今後は操縦の教育だけでなく災害時の対応も各スクールと連携しながら進めていきたいという風に思っています。スクール以外の会員さんでドローンの企業さんにも多く参加して頂いております。メーカーにとっては、どういったニーズに対してどういったドローンが提供できるのか、など開発の目的を明確化するところでこういった活動に参加していただくメリットを感じていただけると考えているところでございます。今後各地でたくさんのドローンが求められるという状況にございますので、国内のドローン産業の育成というところでも役に立てればと思っています」と述べた。

JUIDA会員の中には、困っている人を助ける強い意志を持つ事業主も多く、能登半島地震のさいにはJUIDAからの呼びかけに率先して参加した会員が現地で躍動した。今後、こうした強い意志を持つ会員の活動場面の提供と、産業振興とのバランスがより重視されることになりそうだ。

協定に署名した航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(左、兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)とJUIDAの鈴木真二理事長

協定に署名中 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。仙台市は11月5日午前、津波避難広報訓練を行う。訓練では仙台市の津波情報伝達システム(屋外拡声装置)、緊急速報メール、広報車両に加え、ブルーイノベーション株式会社(東京)の「BEPポート|防災システム」を活用した仙台市津波避難広報ドローンなどを使い避難を呼びかける。訓電時間に指定エリアにいる市民や勤務者は、一時避難するなどして万が一に備え、避難行動の定着を図る。

エリア内の在勤、在住者が参加し避難行動の定着図る

ブルーイノベーションの「BEPポート|防災システム」は、仙台市が2022年、一宮町(千葉県)が今年(2025年)5月、沿岸防災を目的に導入し、運用を始めた。津波警報や津波注意報が出されると自動でドローンが離陸し、沿岸地域にアラート音を流し周辺にいる人々に避難を呼びかけるシステムで、職員が津波に遭遇する危険のある沿岸部に近寄ることなく避難を呼び掛けられることを目指している。今年7月30日午前8時24分のカムチャッカ半島付近で発生した地震に伴う気象庁の津波注意報で、仙台市、一宮町それぞれのドローンが出動し沿岸上空で避難を呼びかけるなど役割を果たした。11月の訓練ではこのシステムを訓練として活用する。

11月の訓練は仙台市が主催し、宮城県警察本部、仙台東警察署、若林警察署、宮城海上保安部、公益財団法人日本道路交通情報センター、東日本高速道路株式会社、民間協定津波避難施設などが協力機関として参画する。

訓練は「東北地方太平洋沖を震源とする地震が発生し、地震発生の3分後に宮城県に大津波警報が発表された。そのため、津波避難エリア1・2内(編集部注:仙台市が指定したエリア)の居住者等は、津波の到達予定時刻までに、津波避難エリアより内陸側への避難、または津波避難施設・場所への緊急一時避難が必要となった」と想定して行われる。

当日の午前9時48分から、津波情報伝達システム(屋外拡声装置)の避難広報を3階行い、緊急速報メールを午前9時48分に送り、消防車両・区広報車による避難広報は午前9時48分から10時30分にかけて行う。津波避難広報ドローンによる避難広報は午前10時00分から10時30分ごろに行われる計画だ。また巡視艇(宮城海上保安部)の避難広報も午前9時48分から10時30分ごろに行われる。

ドローンは初動対応として沿岸部で空から避難広報を行い、同じ時刻に出動する消防車両は内陸部をめぐるなど活動するエリアを分担するという。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ブルーイノベーション株式会社は9月3日、沿岸防災ドローンとして注目されている「BEPポート|防災システム」の解説動画を公開した。仙台市と千葉・一宮町に配備されたシステムは津波警報のさいに初出動したことをきっかけに、自治体からの注目度がさらに高まっている。

7月の津波警報出動で注目度上昇 BEPポートは都産研の研究にも採択

動画は7分弱。「BEPポート|防災システム」について、「災害発生時の初動を支援する次世代型ソリューション」と説明していて、主に自治体の防災担当者や関係者、協力事業者らを対象としているとみられる。

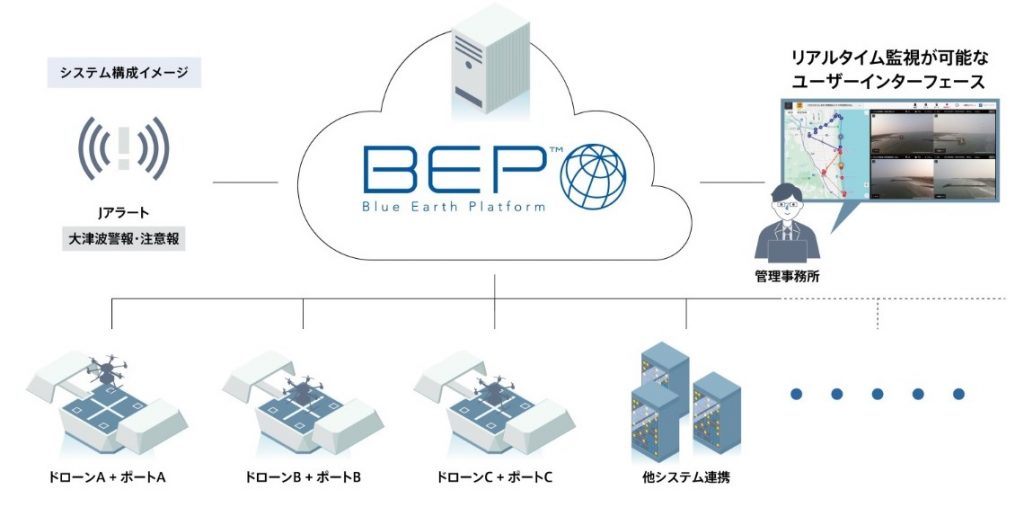

開発したブルーイノベーションの紹介、災害時の初動対応に求められる3要素などの説明があり、それらの説明をうけて、2分50秒ごろから具体的な説明に入る。Jアラートを受けてBEPポートが自動的にドローンに離陸を指示する仕組みなどが説明されている。

また終盤の5分ごろからは、7月30日の津波注意報、津波警報を受けて一宮町<千葉県>のシステムが初出動した模様を紹介している。

システムは一宮町と仙台市<宮城県>に設置していて、7月30日の津波注意報、津波警報を受けてそれぞれ出動した。

なおブルーイノベーションは、東京都立産業技術研究センターの「クラウドと連携した5G・IoT・ロボット製品開発等支援事業 公募型共同研究」に、同社が「BEPポート|防災システム」の活用を前提に提案した「自動離発着型ドローン多目的災害支援システムの研究開発」が採択されたことを9月1日付で発表している。孤立地域の状況調査、倒壊家屋の監視など災害現場で求められる機能を新規開発する計画だという。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。7月30日の津波注意報、津波警報を受けて、仙台市<宮城県>、一宮町<千葉県>が導入したドローン津波広報システムが作動した。注意報、警報を受けて自動でドローンが離陸し、沿岸地域にアラート音を流し高台への避難を呼びかけた。また仙台市、一宮町の担当部署は本部でドローンから届く映像で沿岸エリアの様子を確認した。ドローン津波広報システムの緊急時の作動は、今回が初めてとみられる。

ブルーイノベーションが導入 ドローンが沿岸で避難呼びかけ

ドローン津波広報システムはこの日、午前8時24分のカムチャッカ半島付近で発生した地震に伴う気象庁の津波注意報で作動した。仙台市、一宮町に配備されていたドローンはそれぞれ注意報を受けて離陸し沿岸に飛行、警報音を響かせたうえで高台への避難を呼びかけた。一宮町はドローントリビューンの取材に「午前9時40分に注意報が警報に切り替わったさいにも配備したドローンが2か所から出動した」と話した。

またドローンが避難を呼びかけながら搭載したカメラで撮影した映像を、両自治体とも本部で職員が確認した。

ドローン津波広報システムはブルーイノベーション株式会社(東京)が開発した遠隔制御システム、Blue Earth Plarform(ブルーアースプラットフォーム、BEP)を活用したシステムで、BEPをドローンポートに連携させた「BEPポート|防災システム」を構築して、現地向けに調整した。

仙台市はこのシステムを東日本大震災で津波避難広報中の職員と消防団員が犠牲なったことを受けて2022年10月に導入、サーファーが全国から集まる一宮町は2025年5月に運用を始めた。それぞれ試験運用、点検などでドローンを飛行させることはあるが、注意報などを受けた出動は今回が初めてとみられる。

一宮町が津波避難広報システムの運用を始めた5月20日には、馬淵昌也町長が「サーフタウンとしてみなさまに安心して頂けるレベルがはるかに上昇すると大変うれしく思っています」などと話していた。

この日の津波注意報、警報を受けて多くの沿岸自治体では消防車などが避難を呼び掛けて巡回するなどの対応をとった。避難誘導のために職員が現地に出向かうリスクの軽減にドローンの導入が進む可能性がある。

一宮町役場屋上から離陸する避難広報システムのドローン(2025年5月20日)

一宮町役場は沿岸部から直線距離で約2キロ内陸にある。一宮町の避難広報システムのドローンのひとつはここに配備されている(2025年5月20日)

仙台市の避難広報シシテムのドローン(仙台市HPから)

避難広報用のドローンは視認性を高めるため赤く塗装してある(一宮町、2025年5月20日) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)は5月20日、一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)で、津波避難広報システムの運用を始めた。津波警報などの発令を受けてドローンが自動で離陸して海岸に飛び、海岸にいるサーファーらに高台への避難を呼びかける。一宮町役場で完成記念式典が行われ、馬淵昌也町長は「サーフタウンとしてみなさまに安心して頂けるレベルがはるかに上昇すると大変うれしく思っています」などとシステムの運用開始を歓迎した。この日はドローンのデモ飛行も行われ、海上を飛びながら避難を呼びかける様子が公開された。

一宮町役場を離陸するドローン 制御技術BEPでJアラートとドローンを連動し遠隔制御

運用が始まった津波避難広報システムは、ブルーイノベーションが独自開発した制御システム、Blue Earth Plarform(ブルーアースプラットフォーム、BEP)をドローンポートの自動運用に適用した「BEPポート|防災システム」を一宮町向けに調整したシステムだ。同じ仕組みを使ったシステムが仙台市に導入されていて、一宮町での導入は津波避難広報システムとして2例目となる。

システムは国が緊急事態を知らせる「全国瞬時警報システム(Jアラート)」と連動していることが特徴だ。Jアラートのうち、大津波警報、津波警報、津波注意報の3種類の津波関連情報を受信すると、自動制御システムであるBEPが自動でドローンポートにドローンの飛行を指示し、ポートに待機していたドローンが自動で離陸する。

離陸したドローンは海岸に向かって飛行し、海岸線から10~20m程度の海上上空にたどりつくと、水面から25mほどの高さにまで飛行高度をさげて、機体に搭載しているスピーカーから「ただちに高台に避難を」などと海上のサーファーや周辺の人々に呼びかける。スピーカーのメッセージの種類はJアラートが受け取った津波情報によってBEPが使い分けを指示する。

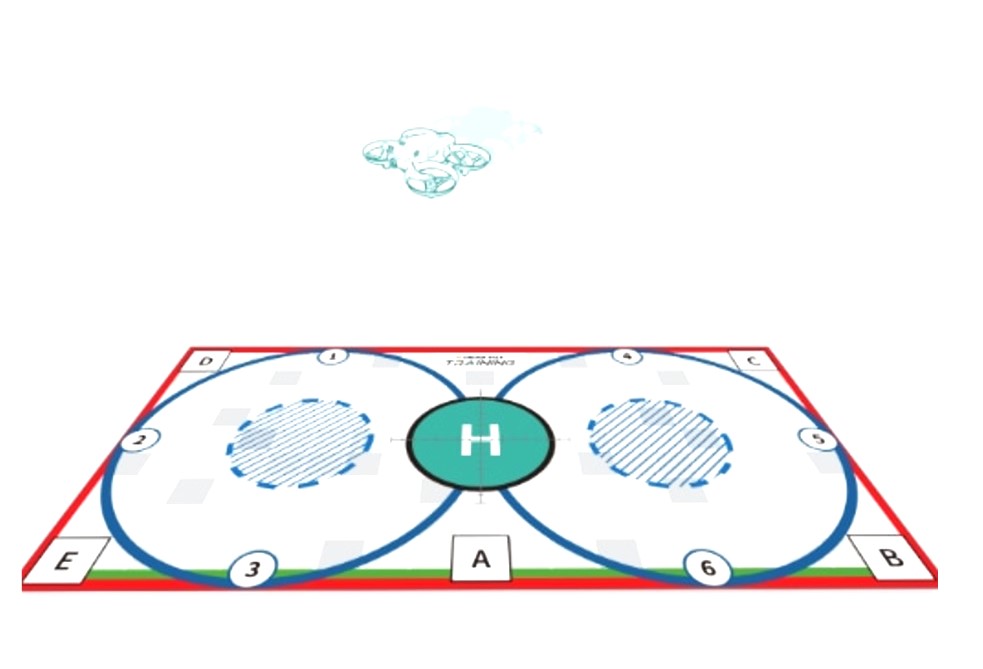

システムは頭脳であるBEPと、ドローンポート、ドローン本体がセットになっている。採用されたドローンポートは「DJI DOCK」、ドローンは「DJI Matrice30T」。ポートと機体は一宮町役場の屋上と、町役場から直線で2.7㎞離れた一宮町立東浪見小学校にそれぞれ1組ずつ設置された。機体は視認しやすいように白い機体がオレンジ色で塗装されている。

BEPがJアラートを受信すると、ふたつのドローンポートを同時に制御し、それぞれのポートから自動でドローンが離陸する。一宮町の海岸は約7.5㎞あり、2機のドローンが呼びかけエリアを分担する。飛行時間に限りがあるドローンのバッテリー環境を健全に保ち、沿岸での呼びかけを終えるまでの時間を短縮する。

ドローンの飛行経路や、ドローンのカメラからとらえた映像はBEPでリアルタイム管理され、本部(町役場や災害対策本部、消防など)にいながらに確認できるため、職員が現場に向かう危険を回避することにもつながる。

システム導入までは、一宮町では防災無線が避難広報の中心的な役割を担ってきた。サーファーたちの心強い味方だが、固定された無線では呼びかけ効果に濃淡ができることや、建物の影になった場所への呼びかけなどが課題として指摘され、防災体制の強化が検討されてきた経緯がある。一宮町の馬淵昌也町長は「高台から光を照らして知らせるなどの方法も検討したが網羅性に課題があった」という。

完成記念式典で馬淵町長は「防災では災害情報を瞬時に正確にすべてにもれなくお知らせすることが大事です。今回のシステムはその一歩として期待していますし、サーフタウンとしてみなさまに安心して頂けるレベルがはるかに上昇すると大変うれしく思っています」と述べた。

式典では小関義明一宮町議会議長が「わが町の防災体制の向上に大きく寄与すると期待しています」とあいさつしたほか、一宮町サーフィン業組合長の鵜澤清永組合長の「今回のシステムはまさに命を守るための仕組みです。情報をいちはやく正確に必要な人にしっかり届けることは、早めの避難行動に直結し、被害を最小限に抑える力になります」と期待を寄せるメッセージや、プロサーファー岩見天獅さんの「海の上で危険をどう伝えるかは本当に大切。今回導入されるシステムは聞こえない、と必ず届く、に返す取り組みだと思います」というメッセージが紹介された。

この日行われたデモフライトでは、一宮町役場の屋上に設置されたドローンポートから離陸したドローンが、一宮海岸の上空からスピーカーで呼び掛ける様子が披露された。

一宮町は昨年(2024年)11月に、ブルーイノベーションのシステム導入を発表し、その後、調整を続けてきた。この日の発表から実運用に入る。原則としてJアラートの発表がないとドローンは出動しないが、防災訓練などのさいに飛行を公開する可能性があるという。

津波避難広報に使われるドローンポート「DJI DOCK」とドローン「DJI Matrice30T」

機体にはスピーカーが搭載されている

一宮海岸の上空を飛行しサーファーらによびかける

一宮海岸で機体を持つブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役

記念式典の様子

津波広報システムを導入した一宮町役場 ブルーのドローン津波避難広報システム、一宮町が導入 仙台市の導入を教訓に決定

公表されたプレスリリースは以下の通り

ブルーイノベーション、「BEP ポート|防災システム」本格提供開始

~Jアラートと連動、避難広報と状況把握を完全自動化。千葉県一宮町で2例目の社会実装~

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、自治体向けに開発した「BEPポート|防災システム」(以下 本システム)の本格提供を、2025年5月20日より開始しました。

同日、千葉県一宮町にて本システムを活用した津波避難広報システムの完成記念式典が開催され、津波対策としては2022年に導入された宮城県仙台市に続く2例目の社会実装となります。

本システムは、Jアラート(全国瞬時警報システム)と連動し、災害発生時の避難広報および現場の状況把握を自動化することで、迅速かつ的確な初動対応を可能にする次世代型の防災ソリューションです。ブルーイノベーションは今後、人に依存しない無人防災の実現を目指し、全国自治体への展開を進めてまいります。

■災害対応に求められる「初動対応」・「迅速な状況把握」・「確実な伝達」

地震・津波・豪雨・森林火災など、頻発する自然災害が懸念される中、自治体には迅速な「避難広報」と「被災状況の可視化」が求められます。しかし、実際の現場では「人手不足」や「安全確保」が課題となり、迅速な初動対応が困難なケースも少なくありません。

そこでブルーイノベーションは、自治体が抱える防災対応の課題に対し、「避難広報」と「状況把握」を自動化する次世代型防災ソリューションとして、「BEPポート|防災システム」を開発しました。

■「BEPポート|防災システム」の3つの特長

本システムは、ブルーイノベーションが開発したドローンポート情報管理システム「VIS(Vertiport Information System)」※1を基盤とし、Jアラートと連携することで、災害発生時にドローンが自動で発進。広域への避難広報とリアルタイム状況把握を実現し、自治体の防災力向上に大きく貢献します。

1.Jアラートと連動した自動避難広報

Jアラートを受信すると、ドローンポートからドローンが自動発進。上空からスピーカーで避難を呼びかけ、人手を介さず、迅速な避難指示を行います。

2.被災状況のリアルタイム把握

あらかじめ設定された飛行ルートを自動飛行しながらドローンが被災地の映像を取得。複数機の同時運航で広域をカバーし、映像はBEPポートサーバー(国内クラウド)へ自動保存。現場の状況を安全・確実に把握・共有できます。

3.職員の負担軽減と安全確保

遠隔からの状況確認により、職員の現地出動を最小限に抑えます。専用アプリによる簡単操作で自動運航できるため、ドローンの操縦スキルに依存せず、安全な初動対応が可能です。

■サーフィンの聖地、千葉県一宮町への導入

全国有数のサーフスポットとして知られる千葉県一宮町は、年間約60万人のサーファーや観光客が訪れ、海岸エリアには常に多くの人が集まる地域です。一方で、約7.5kmにわたる広域な海岸線を有する同町では、津波などの災害発生時における避難指示の迅速かつ確実な伝達が大きな課題となっていました。

この課題を解決すべく、一宮町では当社が開発支援を行った宮城県仙台市での津波避難広報ドローン事業の事例に着目し、本システムの導入を決定し、4月から稼働開始しました。津波注意報以上が発令された際には、一宮町役場と東浪見小学校の屋上に設置されたドローンポートからドローンが自動で発進。上空からの避難広報と現場映像の取得を同時に実施します。

これにより、サーファーや観光客、地域住民を問わず、広域かつ迅速な避難支援と状況把握が可能となり、一宮町はより強固な災害対応体制を実現しています。

■「BEPポート|防災システム」の全国展開へ

本システムは、津波災害に限らず、地震・洪水・火山災害・森林火災など、多様な災害への対応を想定した汎用性の高いソリューションです。

今後、全国の自治体や公共団体への導入を積極的に推進し、特に人手不足や高齢化が進行する地域において、人に依存しない「無人防災インフラ」の構築と社会実装を目指してまいります。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。