- 2024.9.30

トレーニング用の小型ドローンとコントローラーがセットになった新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を開発した株式会社ORSO(東京)が、開発中の「実地試験トレーニングマット」の試作品の使い勝手を試せる「特別試操会」を9月27日、東京・内神田で開いた。国家資格の実地試験対策を想定した試験コースを約3分の1サイズでプリントしたマットと、操縦技能修得を成否を分けると言われる「8の字」に特化したマットの2種類の試作品が用意され、スクール講師、事業者、愛好家らがDRONE STAR TRAININGを操縦しながらマットの使い勝手を試した。参加者からは「受講生向けの自宅練習にいい」「講習の空き時間にも使える」「科学教育でも導入できそう」などの感想や意見が相次いだ。ORSOは今回の意見や感想も参考にして製品化を進め、11月中の発売を目指す。

分割して丸める可搬型 「受講生の自習用に使える」「プログラミング教育にも」など有益な意見続々

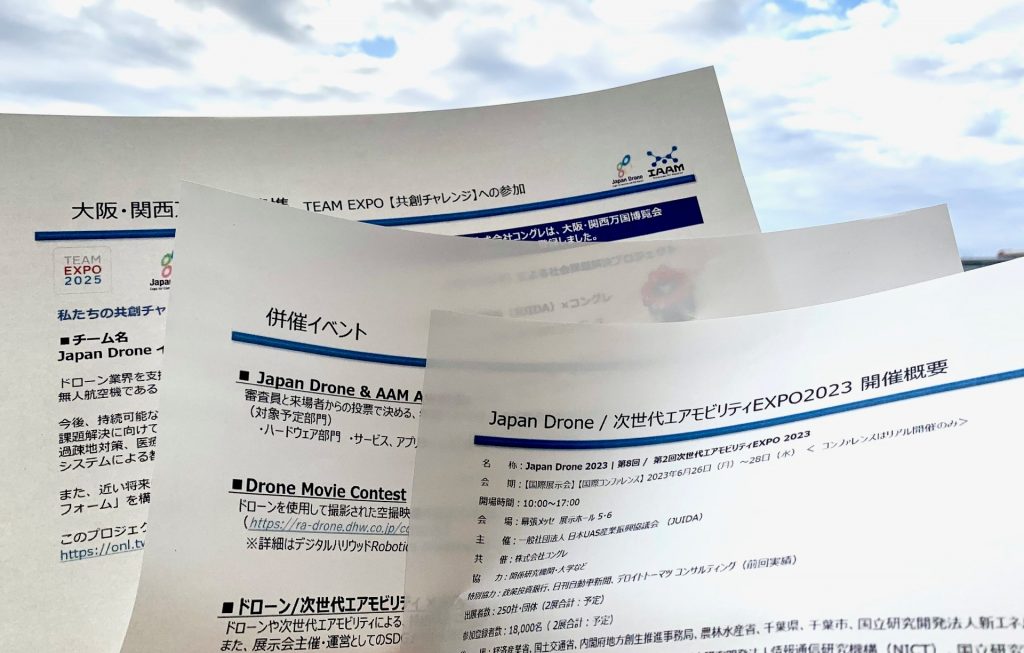

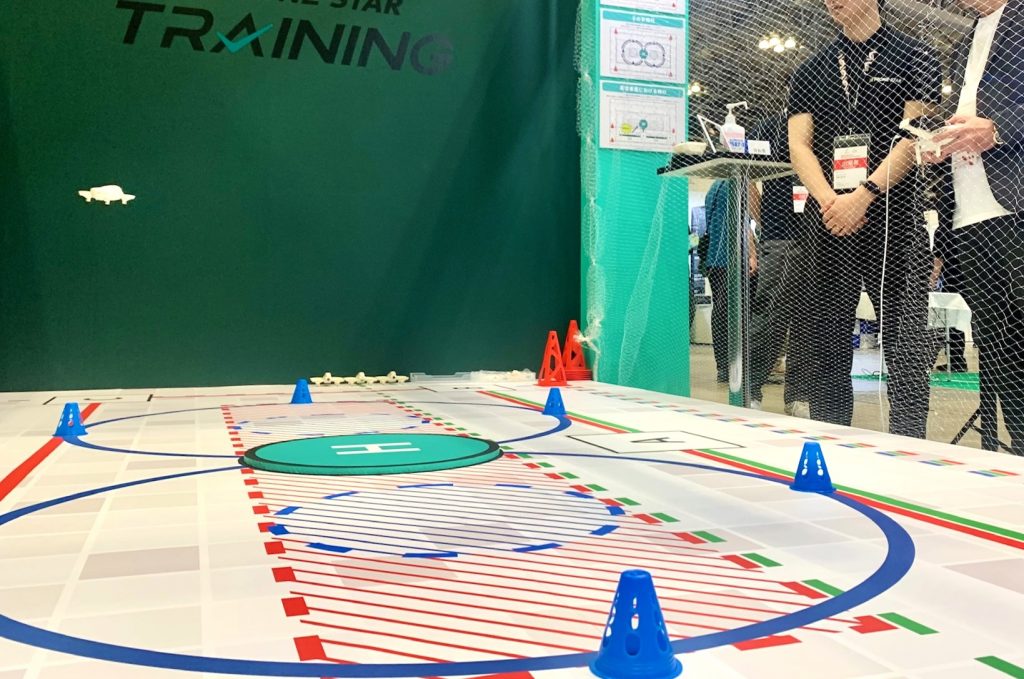

トレーニングマットはドローンを飛ばすコースがプリントされたマットで、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を使って、国家資格取得に必要な技能を効率的に習得することを主な目的としてORSOが開発している。6月に開催されたドローンの展示会JapanDroneでDRONE STAR TRAININGを公開したさいに会場に設置したところ、DRONE STAR TRAININGとともに「あのマットも欲しい」という声が相次いで寄せられ、市販化に向けて開発を進めることになった。

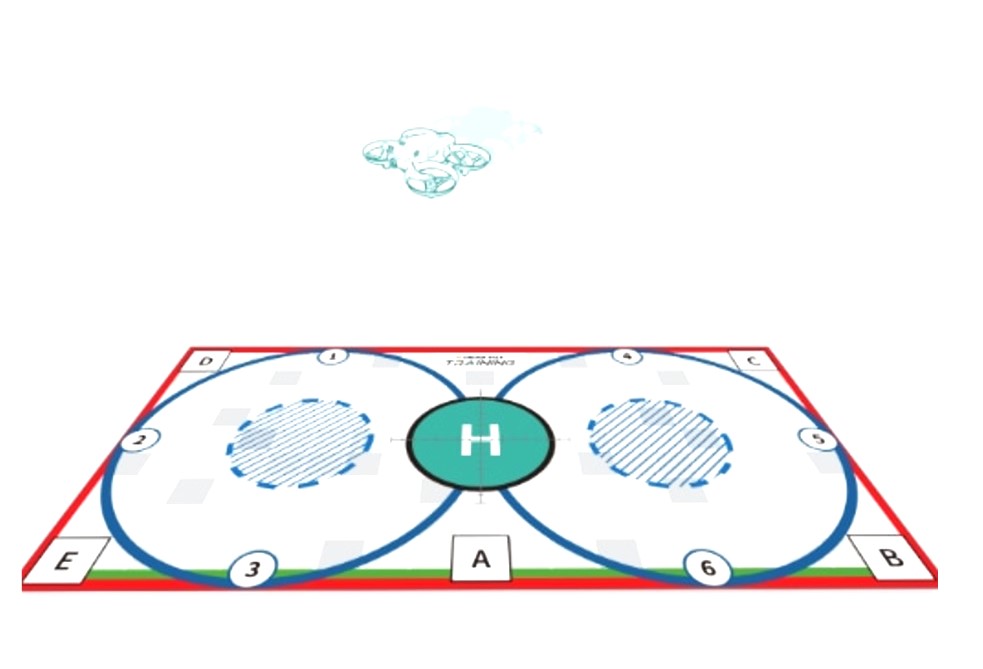

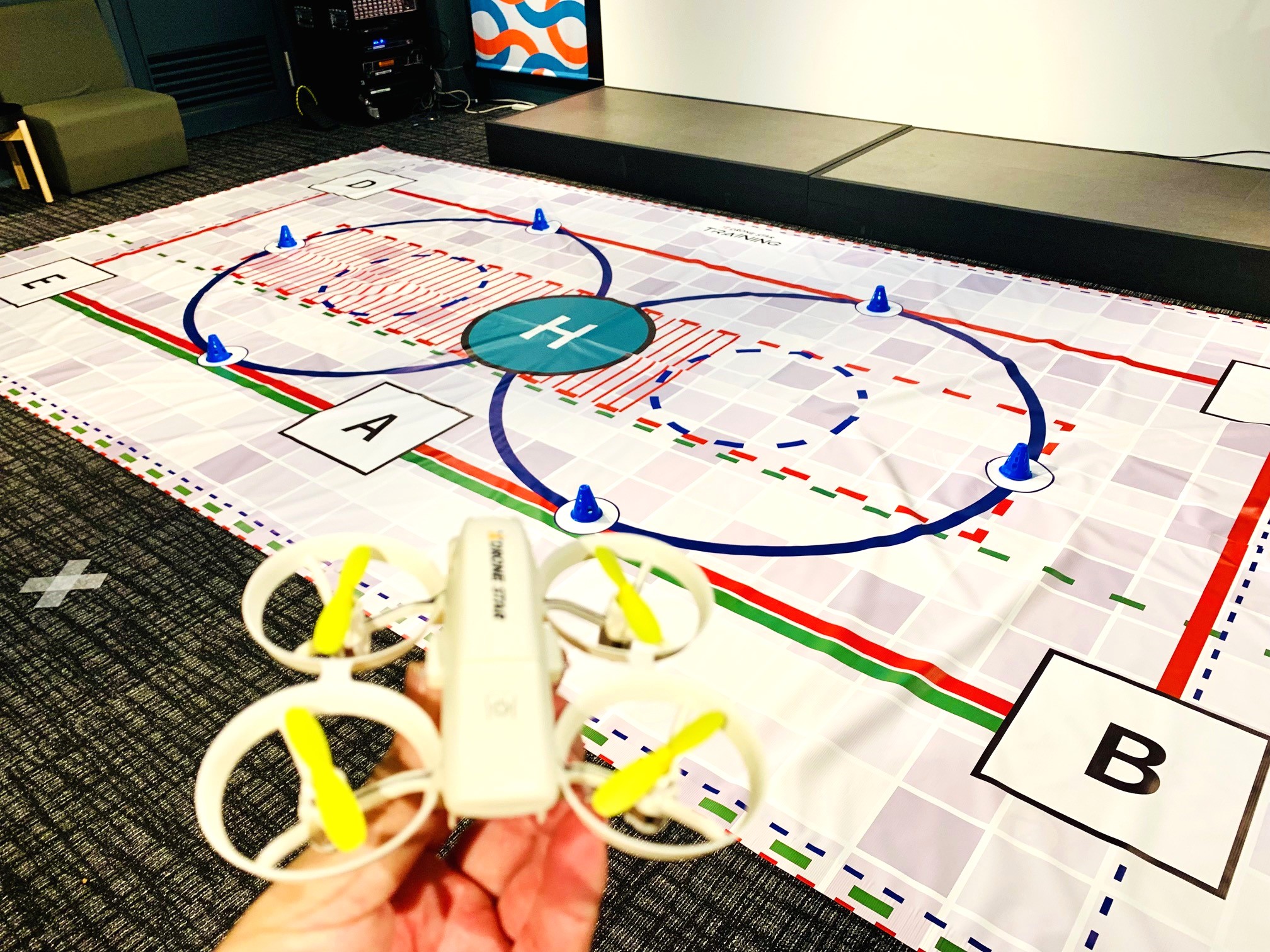

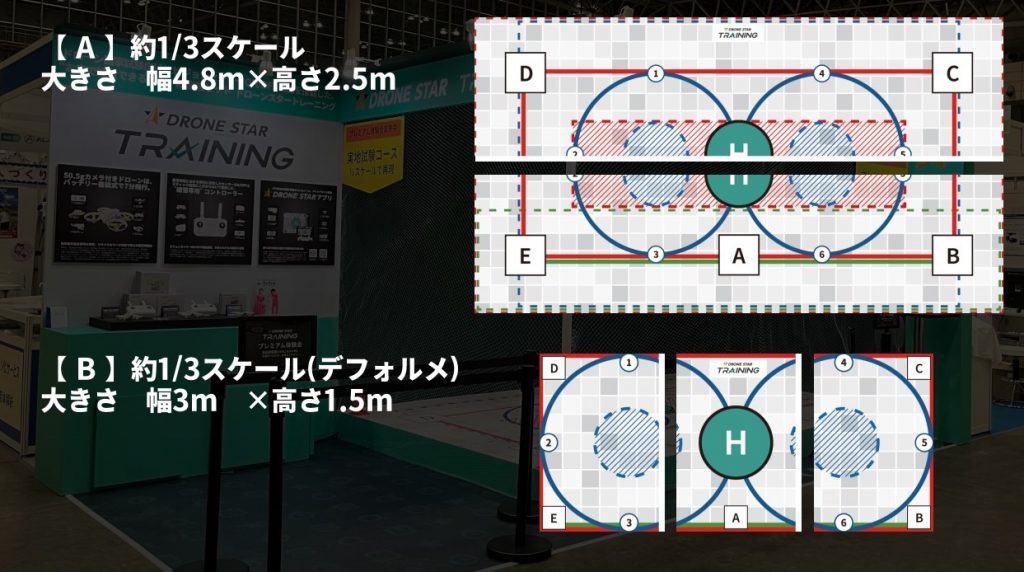

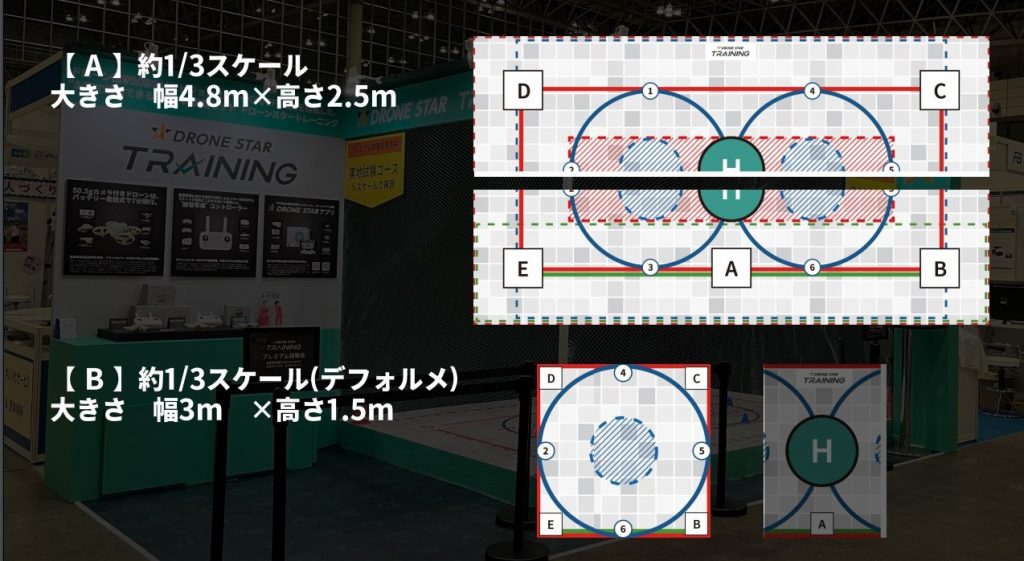

この日はAタイプとBタイプの2種類の試作品がお披露目された。Aタイプは国家資格の実地試験コースをイメージしたもので、約3分の1に縮小したコースがプリントされている。ふたつに分かれているマットをマジックテープでつなげて使う仕様で、広げると4.8m×2.5mになる。収納や運搬のさいには、ふたつに分けて丸めれば、折り目をつけずに1.3mの筒に収まる。素材はDRONE STAR TRAININGの機体を飛ばしたさいにダウンウォッシュで浮き上がることなく、それでいて、持ち運びのさいにかさばり過ぎないようなものを選んだ。

スクエア飛行、8の字飛行、異常事態における飛行などに対応し、パイロンが置かれる場所なども図示されている。数字がふられていて試験や練習で想定される「『3』から『4』に移動してください」などの指示に従う練習も可能だ。特別試操会を主催したORSOの高宮悠太郎DRONE STAR事業部長は「エレベーター、エルロンを同時に動かす練習などにいかしてもらうことを想定しました」と説明した。

またBタイプは、操縦技能の習得で難関とされる「8の字」部分を抜き出したコースがプリントされているマット。3m×1.5mとAタイプよりひとまわり小さく、計算上は江戸間の6畳におさまる。高宮部長は「さらに小さい場所に設置できるよう、難しいといわれる部分の練習に特化したタイプです」と説明した。長方形をたてに3分割されていて、すべてをつないでも、中央を抜いて左右をつないでも使える。左右をつなげることで円周上を飛ばす練習に使うことができる。また3つに分割したマットをまるめれば、1.1mの筒に収納できる。

いずれのマットも実地試験コースの3分の1サイズになっているのは、DRONE STAR TRAININGの機体サイズが、国家資格の試験に使われる機体のたて、よこともに3分の1程度であることなどを考えたためだという。

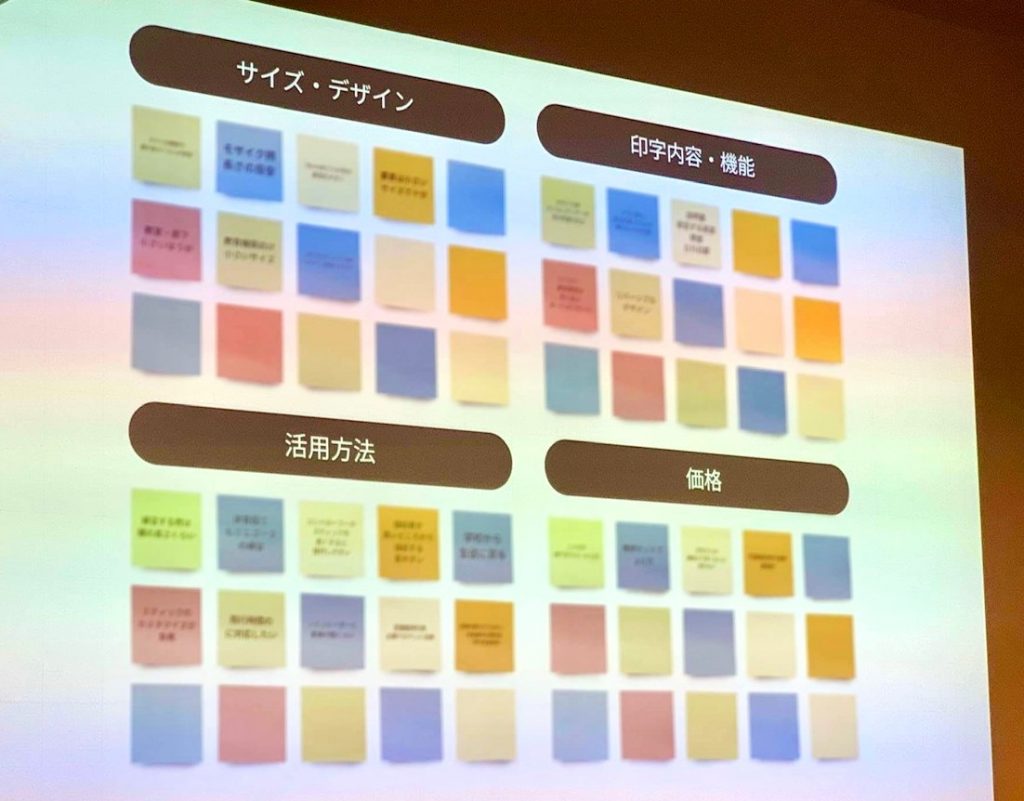

試操会では、約10人の参加者が次々とAタイプ、Bタイプのマットの上で飛行し使い勝手を試した。参加者からは「受講生に課題を与えるさいに使いやすい」「自宅練習用に貸し出すこともできそう」「講習の効果を高めやすい」などと、国家資格取得に向けた効果を期待する声が多く聞かれ、ORSOスタッフがメモをしたり掘り下げるための質問をしたりした。中には「プログラミングなどサイエンスの講習にも使えそう」など、使い勝手の向上や用途の拡大につながりそうな改善点や意見、感想もあった。

高宮部長は「今回みなさまから頂いた意見を参考に試作品を製品化し、11月の発売を目指します」と話した。

試作品の特徴を説明するORSOの高宮悠太郎DRONE STAR事業部長

試作品2タイプのデザインと分割パターン

Bタイプは3分割された両端だけを使うことで円のマットにもなる

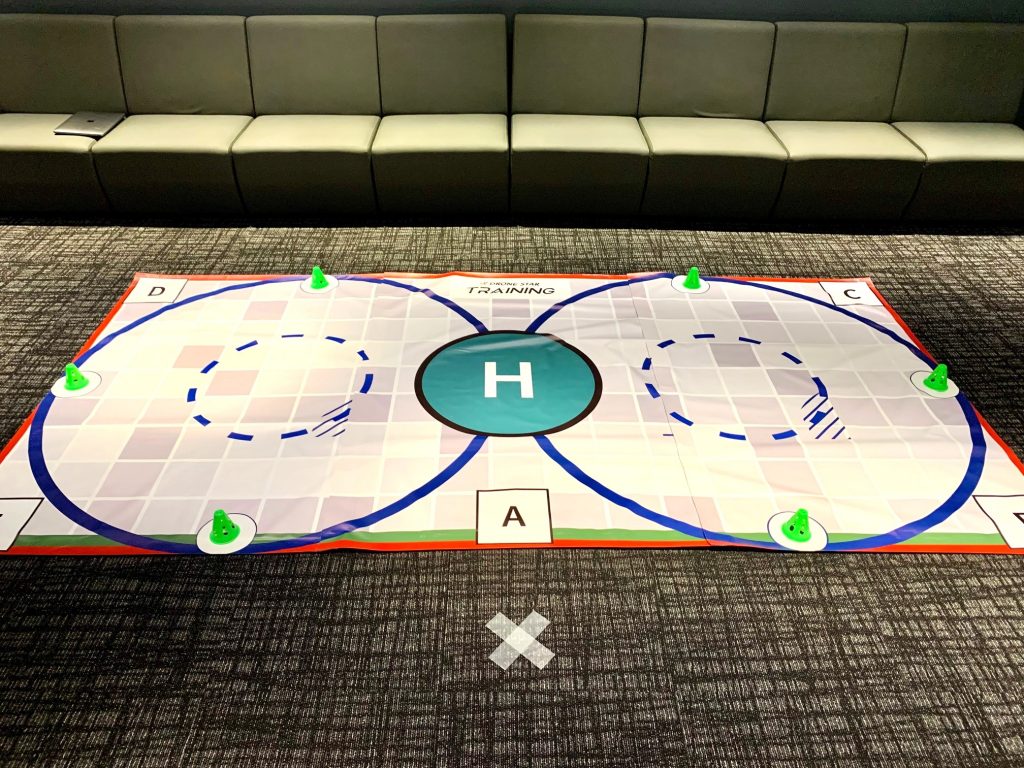

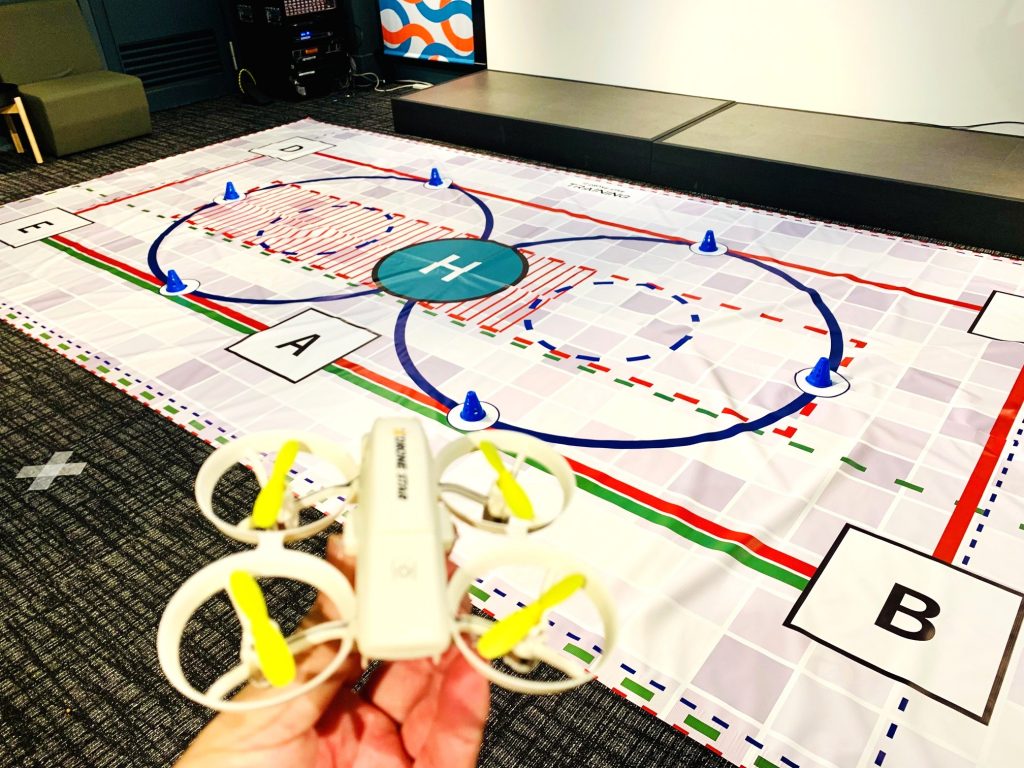

4.8m×2.5mのAタイプ。上下で2分割し収納できる。カラーコーンも置ける

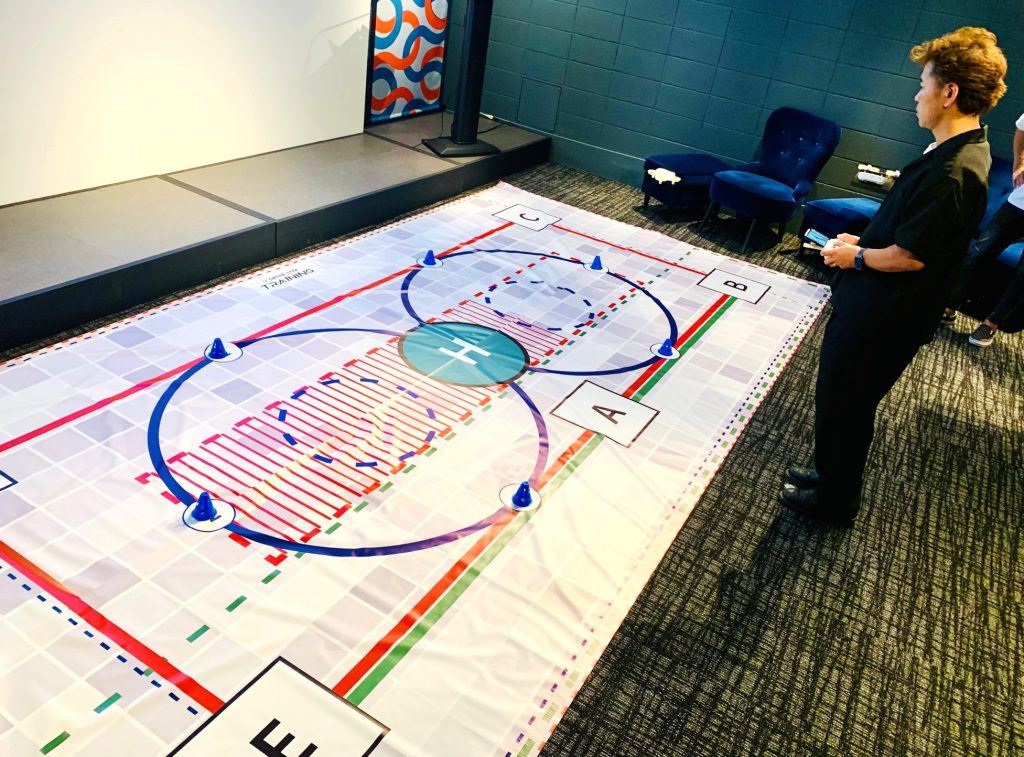

3m×1.5mのBタイプ。難関と言われる8の字飛行などを集中して練習できる

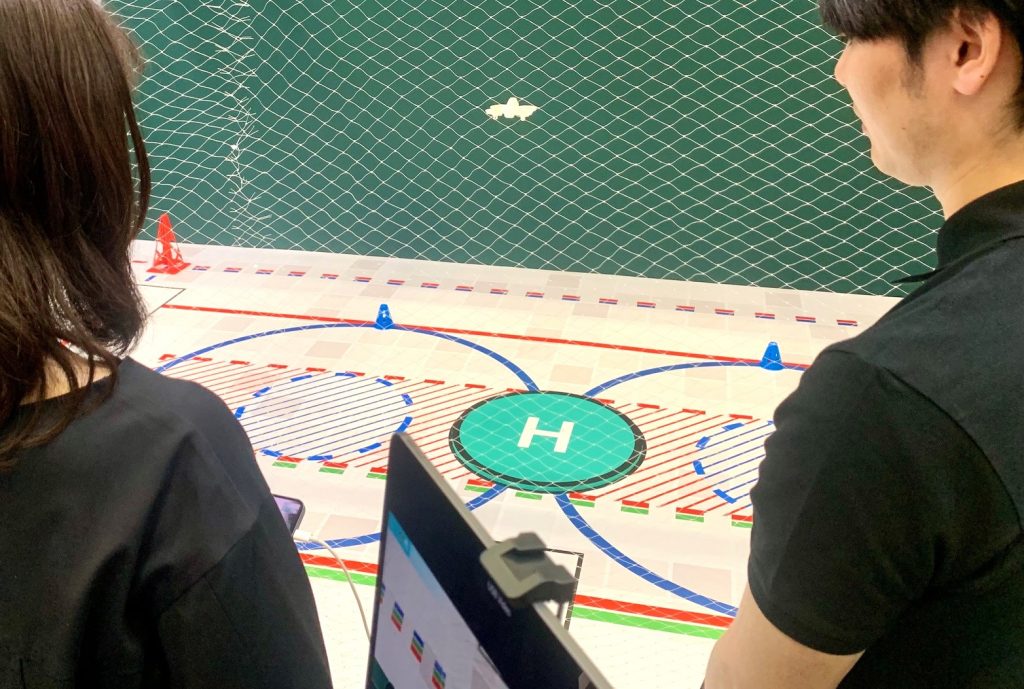

Aタイプを試操中

Aタイプを試操中

Bタイプを試操中

Bタイプを試操中

特別試操会の参加者からは多くの意見、感想が出され映し出された付箋に次々と書き込まれていった

特別試操会の会場案内

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.9.13

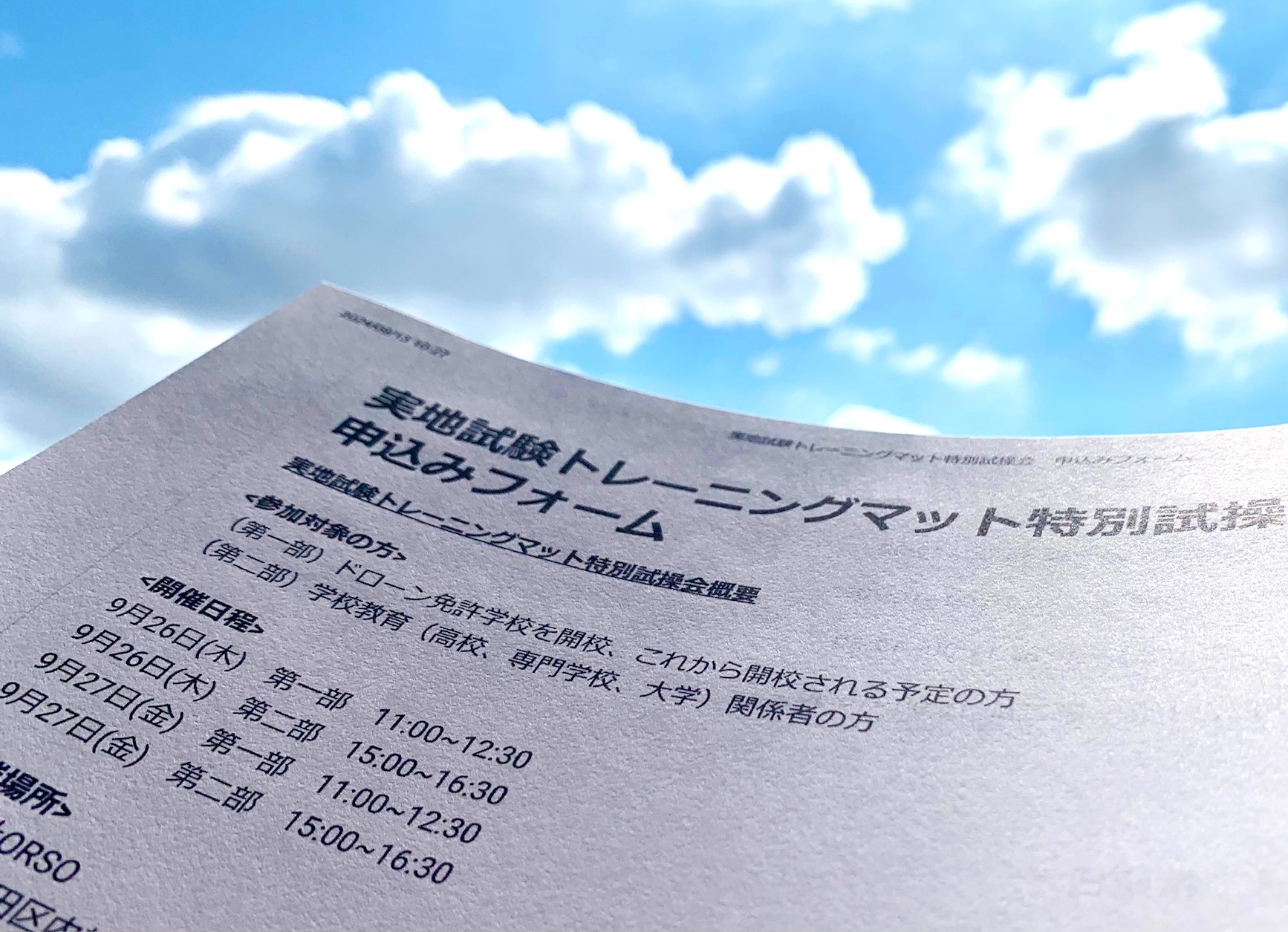

ドローンスクールや資格取得予定者に話題の小型トレーニング機「DRONE STAR TRAINING」を開発した株式会社ORSO(東京)が、開発中の「実地試験トレーニングマット」の使い勝手を試せる「特別試操会」を9月26日、27日に開催することになり、参加の予約受付を始めた(申し込みはこちら)。予約は18日まで受け付け、決定者には19日ごろ通知する。今年6月に開催した体験会でも機体などとともにマットも評判が高かったため、ORSOは市販化に向けて開発中であることを公表していた。スクールや受講生などを応援するアイテムが増えそうだ。

JapanDroneでの体験会ではDRONE STAR TRAININGとともに高評価

特別試操会に登場するのは、二等無人航空機操縦士の実地試験コースの3分の1サイズのコースなど2種類。同社は現在、マットの市販化に向けて開発を急いでおり、特別試操会参加者の声を製品の開発や仕上げに役立てる方針で、「実用性の高い製品を作る共創の場」と位置付けている。

ORSOは、千葉・幕張メッセで6月に開催された展示会JapanDrone2024でDRONE STAR TRAININGを発表したさいに、来場者に飛行体験できるよう、国家資格の実地試験コースにみたてた4分の1サイズのマットを用意し、実際の試験のように操作を試せる「プレミアム体験会」を実施した。プレミアム体験会では、DRONE STAR TRAININGの機体やプロポの質の高さ、体験会の臨場感、娯楽性、実用性の高さに加え、用意されたマットの評判が高く、市販かに向けて開発を進めてきた。

ORSOのプレスリリースは以下の通り。

ドローン国家資格取得向け、実地試験トレーニングマット特別試操会を開催、本日9月12日より予約を開始

DRONE STARブランドを手掛ける株式会社ORSO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:坂本義親、以下ORSO)は、2024年9月26日(木)・27日(金)に、実地試験トレーニングマット特別試操会を開催し、本日9月12日(木)より予約申込みを開始します。

■実地試験トレーニングマット特別試操会とは

ドローン国家資格取得向け、「実地試験トレーニングマット」は、ドローン国家資格である二等無人航空機操縦士の実地試験コースを元に、今年7月に発売した弊社の直径12cmの「DRONE STAR TRAINING」に合わせて縮小した、基礎操縦力を効果的に鍛えることを目的とした、トレーニングマットです。

この度開催する特別試操会では、開発段階の実地試験コースの3分の1サイズとその改造版の2種類のトレーニングマットと併せて「DRONE STAR TRAINING」を試操していただき、導入検討していただくと同時に、機能性、材質、サイズなど、ご意見をいただき、お客様の声を反映した実用性の高い製品を作る「共創の場」として開催するものです。

■実地試験トレーニングマット特別試操会概要

開催期間

2024年9月26日(木)・27日(金)の2日間

開催時間

9月26日(木) 第一部11:00~12:30 第二部15:00~16:30

9月27日(金) 第一部11:00~12:30 第二部15:00~16:30

定員

各回15名まで(1社複数名でのご参加をご希望の場合、1社あたり3名までとさせていただきます)

開催内容

ドローン国家資格取得向け、「実地試験トレーニングマット」と直径12cmの「DRONE STAR TRAINING」を使った練習方法の展示・試操会

開催場所

株式会社ORSO 本社ビル(東京都千代田区内神田)

参加対象の方

(第一部)ドローン免許学校を開校、これから開校される予定の方

(第二部)学校教育(高校、専門学校、大学)関係者の方

申込み期間

2024年9月12日(木)~ 2024年9月18日(水)

参加方法

こちらのフォームよりお申込み下さい。

※2024年9月19日(木)にご予約確定のご連絡を差し上げます。

※販売、代理店契約等についてはこちらのフォームよりお問い合わせをお願いします。

■実地試験トレーニングマットとは

この、ドローン国家資格取得向け、「実地試験トレーニングマット」は、今年6月に開催されたJapan Drone 2024で「DRONE STAR TRAINING」 を発表した際に、国家資格の実地試験実施細則に基づき、学校やおうちで練習することを想定して作成した縮小版の飛行マットについて、多くの方々からの「このマットを販売してほしい」というリクエストを受けて開発を進めているものです。

「DRONE STAR TRAINING」と「実地試験トレーニングマット」を組み合わせることにより会議室や教室等のコンパクトなスペースでも、スクエア飛行や8の字飛行、異常事態における飛行の練習に活用いただけることを目指しています。また、ドローン国家資格の取得に加え、学校教育でのICT教材やドローンの操縦、プログラミング教育用としての活用も想定しております。

現在の開発方針としては、

・限られた広さの環境でも練習がしやすいレイアウト

・様々な飛行方法に対応する軌道ガイドのデザイン

・ビジョンセンサーの誤作動を防ぐ模様

・収納や配送がし易い構造

というような機能を想定しています。

<ドローン免許学校関係の方々>

・受講生への練習環境を構築したい

・実地講習のセッティングを効率化したい

<学校教育関係の方々>

・ドローン実習を取り入れ、実践的な学習環境を整えたい

・ドローンの操縦やプログラミングの実習を効率化し、課題解決に役立つガイドが必要

このようなお考えの方々、是非試操会に参加していただきご意見をください。

■新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」とは

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。付属する練習用コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無人航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を搭載し、練習用に特化して開発を行いました。

これにより、一等試験や二等試験における「スクエア飛行」、「8の字飛行」、「異常事態における飛行」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。

■DRONE STARとは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界大会に日本代表として参加した高宮悠太郎を中心に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの方々の中から新たなスターが生まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活用し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。 このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注目されています。2023年には、お家で安心して飛ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と比べて飛行時間が延びたほか、高さだけでなく水平方向の飛行アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

6月の展示会で開催された体験会ではマットも高い評価を受けた

ORSOはマットを開発中であることを公表していた AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.7.17

ドローンの大規模展示会Japan Drone 2024で話題をさらった小型ドローン「DRONE STAR TRAINING」の販売が 7月17日に始まった。開発した株式会社ORSO(東京都千代田区)が公式オンラインストアで取り扱っていて、事前予約者にはこの日から届き始めている。手にした愛好者はさっそく使用感をSNSに投稿し話題が広がっている。ドローンの国家試験向けの自宅練習に活用できるよう、飛行を安定させるビジョンセンサーのON/OFFを切り替えられ、コントローラーとセットになっていることなどの特徴を持つ。1セットで25,700円(税込み)で「新・練習機セット」としての地位固めを目指す。

愛好家から続々反響 ミュージシャン琢磨さん「実機に近い操作感」 ドロエモ田口代表「速度変化スムーズ」

発売開始日のこの日、音楽ユニットHALF MOONで活躍する音楽家で、ドローン映像作家でもある琢磨仁さんは「トイドローンよりはるかに実機に近い操作感に感動」、講師として多くの人材を輩出したドローン講習の第一人者で株式会社Dron é motion(ドローンエモーション)代表の田口厚さんは「二等国家資格試験でキモになる低速〜中速の速度変化のスムーズさがハンパない」などとそれぞれSNSにDRONE STAR TRAININGの感想を投稿した。

公式サイトはこちら。発売に伴う株式会社ORSOの発表は以下の通り

【株式会社ORSO】 ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、 “お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を 7月17日(水)より販売開始

DRONE STARブランドを手掛ける株式会社ORSO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:坂本義親、以下ORSO)は、ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、“お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を、本日2024年7月17日(水)より公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

【名称】DRONE STAR TRAINING

ドローン・コントローラーセット

【価格】¥25,700円(税込み)

【発売日】2024年7月17日(水)

【公式サイト】

https://www.dronestar.jp/product/training

個人で導入検討されている方は公式ストアよりご購入ください。

また、学校や法人でのお見積りが必要な方は専用フォームよりお問い合わせください

■ 基礎操縦力を効果的に鍛える、 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。付属する練習用コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無人航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を搭載し、練習用に特化して開発を行いました。

これにより、一等試験や二等試験における「スクエア飛行」、「8の字飛行」、「異常事態における飛行」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。

■新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」の特徴

◯技術基準適合証明を取得、

リサイクルマーク対応で安心の練習用機体

機体は、技適認証を取得しており、国内電波法に適合しています。また、JBRCの会員であるため、使用済みバッテリーをお近くの家電量販店で簡単に処分できます。重さわずか50.5g、直径12cmの手のひらサイズで、手動で角度調整可能なカメラを搭載しています。飛行時間は7分で、バッテリーは着脱式なので、充電や交換が簡単に行えます。さらに、プロペラガードを標準装備しているため、自宅や限られたスペースでも安全に練習できます。また、カラーリングは機体、コントローラー共に、「⽩」を基調としており、飛行練習した数だけ経年変化し、 汚れや傷が練習の誇りとなるような、そんな意味を込めてデザインしております。

◯ビジョンセンサーON/OFF機能搭載、

本番さながらの練習を実現

この専用コントローラーは、ビジョンセンサーON/OFF機能を搭載しているため、一等試験や二等試験における「スクエア飛行」、「8の字飛行」、「異常事態における飛行」など、ドローン国家試験の実技試験基準に準拠した、本番さながらの練習を可能にします。また、こだわり抜いて開発したスティックを備えており、さらにモード2およびモード1に対応しているため、操縦者に合わせた操作が可能です。

◯振り返り映像の活用で練習効果を最大化

DRONE STARアプリでは、スマホ画面にリアルタイムの映像を表示し、録画機能を使って飛行ルートを振り返ることができます。メトロノームのリズムに合わせた練習が可能で、グリッド表示を利用して精度の高い飛行を目指すことができます。また、スマホからの録画映像を活用することで、練習効果を最大化します。

- DRONE STAR 公式アプリ

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/drone-star-party/id6448650426

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.orso.dronestarparty

■「DRONE STAR TRAINING」製品情報

希望小売価格(税込):25,700円

販売パッケージ:ドローン1台/コントローラー(プロポ)1台 / バッテリー1本(充電ケーブル1本) / クイックリファレンスガイド / 交換用消耗品(交換用プロペラ4枚 ※1セット / 予備クッション)

DRONE STARとは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界大会に日本代表として参加した高宮悠太郎を中心に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの方々の中から新たなスターが生まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活用し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。 このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注目されています。2023年には、お家で安心して飛ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と比べて飛行時間が延びたほか、高さだけでなく水平方向の飛行アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

DRONE STAR公式ホームページ: https://www.dronestar.jp/

株式会社ORSOについて

株式会社ORSOは、「テクノロジーとクリエイティブで、ユーザー体験をデザイン」として、サービスを使う方々の思いや意図を利用シーンと共にデザインし、ゲームを始めとするスマートフォンを活用したサービス立案や、ソーシャルゲーム等のグラフィック制作、大学病院等と連携したヘルスケアアプリ、コロナ禍におけるドローン・IoT分野の「みんなの体調ノート」等、様々な分野でユーザーファーストな体験を提供しています。

JapanDroneに出展されたブースで飛行させるDron é motionの田口代表

ドローン映像作家でもある音楽家の琢磨仁さんもJapanDroneのブースで体験した

JapanDroneでは多くの来場者がブースを訪れ、国家資格試験会場を4分の1サイズにした会場で試験の雰囲気の中で飛ばす「プラミアム体験会」に参加した

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」。機体とコントローラーがセットになっている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

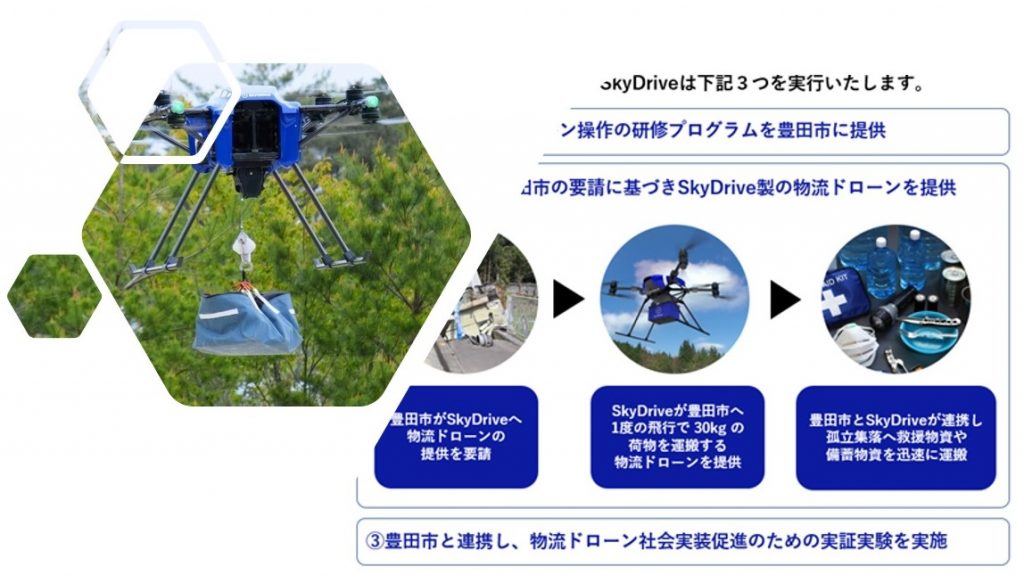

教材ドローンを⼿掛ける株式会社ORSO(オルソ、東京都千代⽥区、坂本義親代表取締役社⻑)は5月28日、待望の新モデル「DRONE STAR TRAINING」を発表した。機体とプロポ(コントローラー)の「新・練習機セット」で、機体は50.5g。飛行を安定させるビジョンセンサーが働かないように設定することが可能で国家資格取得などを目指して自宅で練習するときに使える。6月5~7日には、千葉・幕張メッセで開催される大型展示会JapanDrone2024の展示ブースに、無⼈航空機操縦士実地試験の4分の1縮尺コースを設置し、実機の飛行体験ができる「プレミアム体験会」を実施する。体験には予約した来場者が優先される。体験の予約はこちらから。

JapanDrone2024でプレミアム体験会開催 4分の1サイズのコースで講習飛行体験

ORSOは5月28日、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」のティザーサイトを公開した。「DRONE STAR」アプリ、「DRONE STAR 01(2017年発表)」、「DRONE STAR PARTY(2023年発表)」など歴代の遊びながら学べるDRONE STARブランドの考え方を引き継ぎ、室内利用を想定している。

製品は機体とコントローラーのセットで、「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠。ビジョンセンサーON/OFF機能を搭載し、モード2、モード1に対応し切り替えもできる。

ドローンの普及にトレーニングの重要性を指摘する声は多く、一般社団法人日本UAS産業振興協議会の鈴木真二理事長も、年明け以降、ドローンの普及に「Technology」「Training」「Regulation」のTTRが必要であると折に触れて発信し、トレーニングの重要性を強調している。自宅での練習を可能にする「DRONE STAR TRAINING」の発表には、トレーニングのさらなる充実が期待される。

「DRONE STAR TRAINING」の見積もり、レンタルなどの問い合わせもこちらから。

ORSOによる発表は以下の通り

ドローン国家資格向け、ビジョンセンサーON/OFF機能搭載、「DRONE STAR TRAINING」を発表

〜「Japan Drone 2024」にて先⾏公開&プレミアム体験会を開催 〜

DRONE STARブランドを⼿掛ける株式会社ORSO(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑:坂本義親、以下ORSO)は、ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、“お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を本⽇ティザーサイトにて発表し、2024年6⽉5⽇(⽔)〜6⽉7⽇(⾦)まで幕張メッセで開催される「Japan Drone 2024」にて、ドローン国家資格の実技試験を “お家で練習することを想定した” 4分の1縮尺コースを展⽰ブース内にご⽤意し、プレミアム体験会を開催します。

新・練習機セット DRONE STAR TRAINING コンセプト

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。ホバリング性能の良さとスマホコントローラーによる新しい遊びを提案した「DRONE STAR PARTY(2023年6⽉発表)」の後継機として機体を開発し、付属する練習⽤コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を新たに搭載し、練習⽤に特化して開発を⾏いました。これにより、⼀等試験や⼆等試験におけるスクエア⾶⾏、8の字⾶⾏、異常事態における⾶⾏など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。さらに、モード2およびモード1に対応しているため、操縦者に合わせた操作⽅法に対応しております。また、カラーリングは機体、コントローラー共に、「⽩」を基調としており、⾶⾏練習した数だけ経年変化し、汚れや傷が練習の誇りとなるような、そんな意味を込めてデザインしております。

■Japan Drone 2024 DRONESTAR ブース 先⾏発表会&プレミアム体験会内容

Japan Drone 2024 DRONE STAR 展⽰ブースでは、無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験の模擬コースを家で練習できる4分の1の縮尺でご⽤意し、実際の試験内容である「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」を想定した、“お家で練習することを想定した”プレミアムな体験会を開催します。当⽇混雑が予想される為、プレミアム体験会は事前に登録された⽅を優先してご案内させていただきます。プレミアム体験をご希望の⽅は、以下のリンクより事前予約をご利⽤ください。

■DRONE STAR とは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界⼤会に⽇本代表として参加した⾼宮悠太郎を中⼼に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの⽅々の中から新たなスターが⽣まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活⽤し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注⽬されています。2023年には、お家で安⼼して⾶ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と⽐べて⾶⾏時間が延びたほか、⾼さだけでなく⽔平⽅向の⾶⾏アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

DRONE STAR公式ホームページ︓ https://www.dronestar.jp/

■株式会社 ORSO について

株式会社 ORSO は、「テクノロジーとクリエイティブで、ユーザー体験をデザイン」とし

て、サービスを使う⽅々の思いや意図を利⽤シーンと共にデザインし、ゲームを始めとするス

マートフォンを活⽤したサービス⽴案や、ソーシャルゲーム等のグラフィック制作、⼤学病院

等と連携したヘルスケアアプリ、コロナ禍におけるドローン・IoT 分野の「みんなの体調ノー

ト」等、様々な分野でユーザーファーストな体験を提供しています。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.6.1

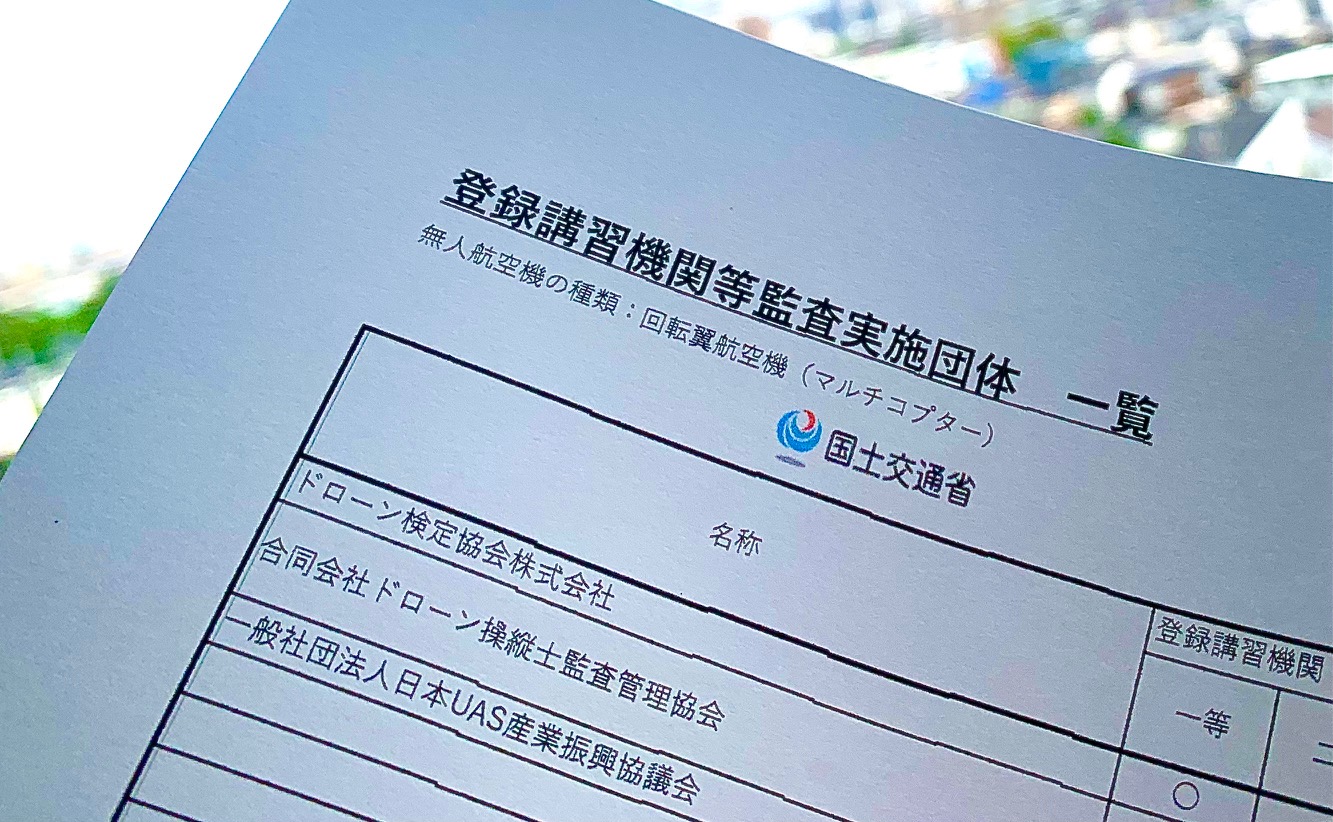

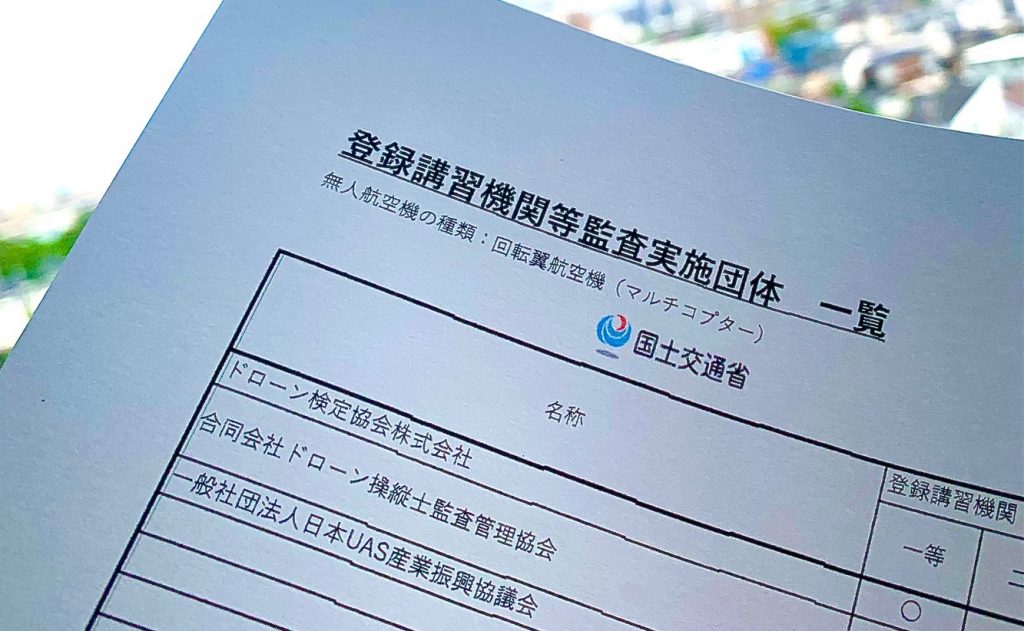

国土交通省航空局はドローンの国家資格教育機関である登録講習機関などの監査を担う監査実施団体について、ドローン検定協会株式会社合同会社(佐賀県鳥栖市)、ドローン操縦士監査管理協会(DPAA,東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)の3団体をホームページに掲載した。 国交省は 今年3月、監査実施大団体の要件を公表し希望団体の申請を受けていた。国交省は 提出された書類等で要件を満たしていると確認した団体についてホームページに掲載する ことにしており、 認定した3団体が掲載された。

登録講習機関を外部監査 JUIDAは方針を公表

監査実施団体はドローンの登録講習機関と登録更新講習機関への監査を実施する団体で、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」の規定の「外部の者」に該当する。省令では「登録講習機関等監査実施団体」と呼ばれる。 登録講習機関に義務づけられている監査を外部の立場で実施し、航空局に報告を行う。

監査実施団体は5月末時点で3団体だが今後、増える見通しだ。

昨年(2022年)12月、改正航空法施行に伴い、ドローンスクールとして国家資格の教育を担う「登録講習機関」が新たに誕生し、民間団体と併存することになった。国家資格の教育機関である登録講習機関は監査を受け、報告する義務がある。監査は外部の団体が担うことになっており、申請(手続きのうえでは「願出」)を受けた中で要件を満たした団体が、今回認定を受けた。

認定された監査実施団体のうちJUIDAは、 国交省の発表後、監査実施団体としての活動方針を公表した。現在300 超を数える登録講習機関のうちJUIDA認定スクールは140強と半数 に迫る。JUIDAは 認定スクールに対しこれまでにも監査サービスを提供してきた経緯があり、今後も 独立した立場から認定スクールのうち登録講習機関となったスクールを中心に、 経験を踏まえた監査サービスを提供する見通しだ。

JUIDAが公表した内容は以下の通りだ。

JUIDA、国の「登録講習機関等監査実施団体」へ登録

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(所在地:東京都文京区、理事長:鈴木真二 以下

JUIDA)は、2022年12月5日に施行された改正航空法に基づき、2023年5月19日、「登録講習機関等監査実施団体」となりましたことをお知らせいたします。

1.背景

①登録講習機関等監査実施団体制度創設の背景

国土交通省は 2023 年5月19日付で、登録講習機関等監査実施団体(以下「監査実施団体」)の一覧を発表いたしました。

2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第七項において、第三者による監査が義務付けられており、今般義務付けられた監査を担う監査実施団体の一覧が発表されたものです。

②監査実施団体の役割と概要

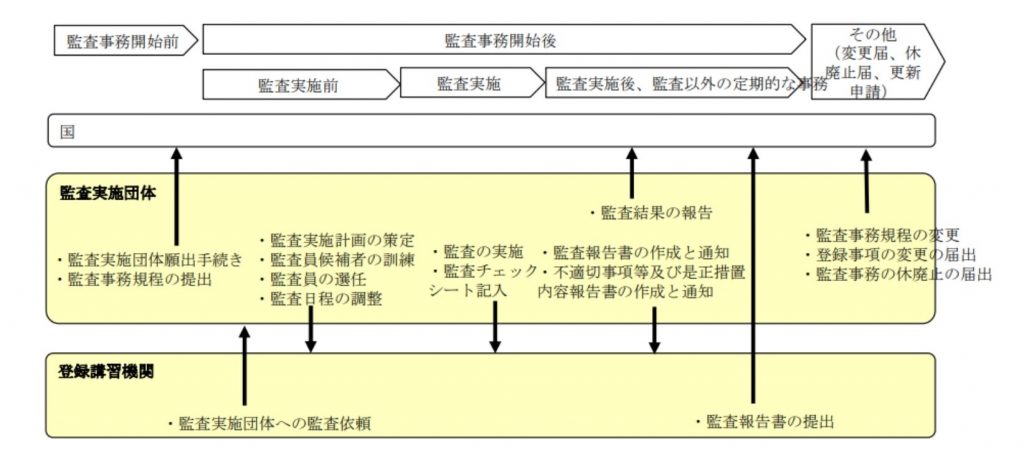

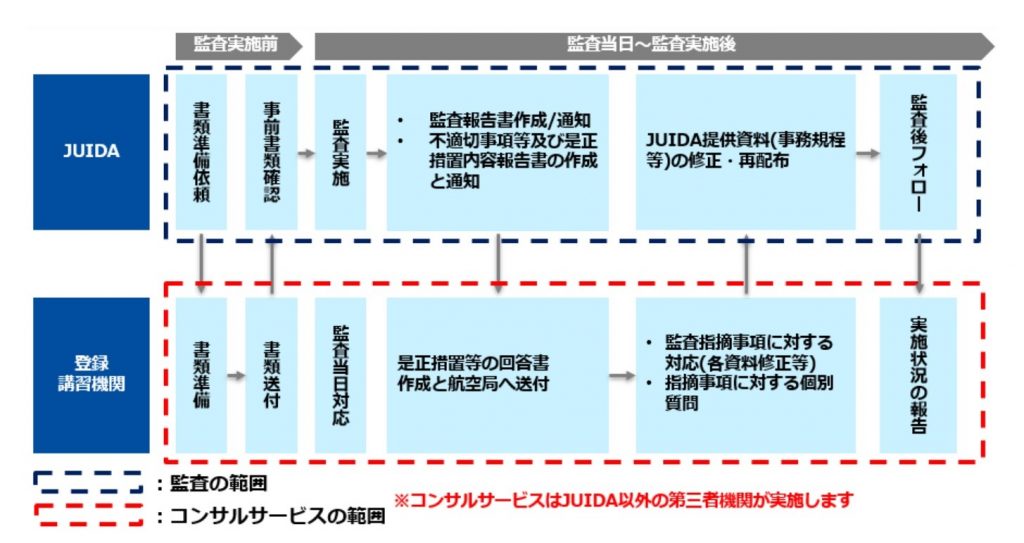

登録講習機関は下図に定めるフローに従い、監査を受ける必要があり、監査実施団体がその監査を担います。監査実施団体は航空局への監査結果の報告が義務付けられています。また登録講習機関は、監査実施団体の作成した監査報告をもとに、監査から一か月以内に航空局に監査報告および是正措置の報告を行うことが義務付けられています。国の定める法定監査となり、かなり厳格な監査となる見込みです。

2.JUIDA の取組

①JUIDA のこれまでの取組

JUIDAは、2015年にJUIDA認定スクール制度を制定し、全国278校※3のJUIDA認定スクールに様々なサービスを提供しております。その一環として、JUIDA独自の監査の枠組みを構築し、他団体に先駆けて監査を実施してまいりました。今後は、監査実施団体としても、長年培ってきたノウハウを活かして JUIDA 認定スクールのうち登録講習機関となったスクールに対して監査を実施してまいります。また、監査を通じて、業界の健全な発展と高度な技能・知識を有する人材を引き続き輩出してまいります。

②JUIDA の実施する監査の概要

JUIDAは下図に定めるフローに従い監査を行います。登録講習機関は自らの責任において監査への対応を行いますが、JUIDAは監査を通じた上での運営上の各種情報提供を継続的に行っていくとともに、図内赤枠で囲った部分については、経験が浅い登録講習機関でも対応ができるよう、外部の機関と連携してコンサルティングサービスを提供します。JUIDAは監査人としての独立性を担保しながら、国の求める書類作成などに慣れていないスクールでも監査に対応できるよう、ワンストップでサービスが受けられる体制を構築しています。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.5.20

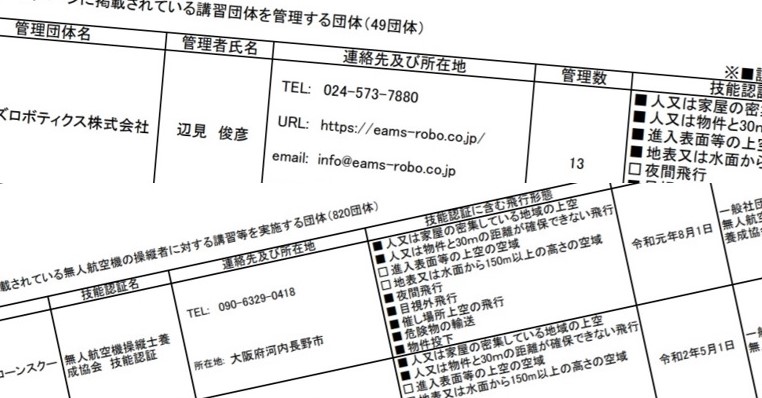

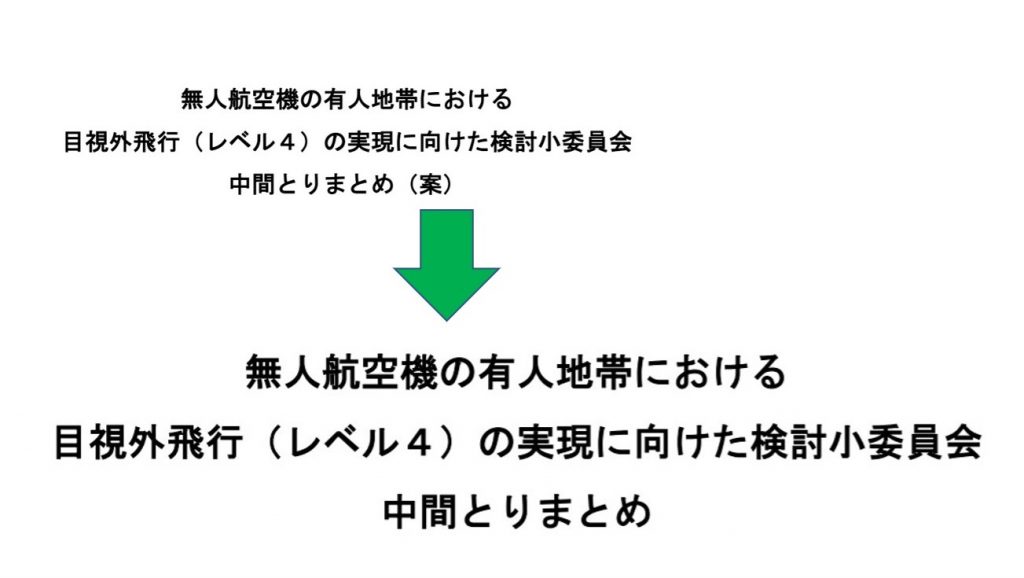

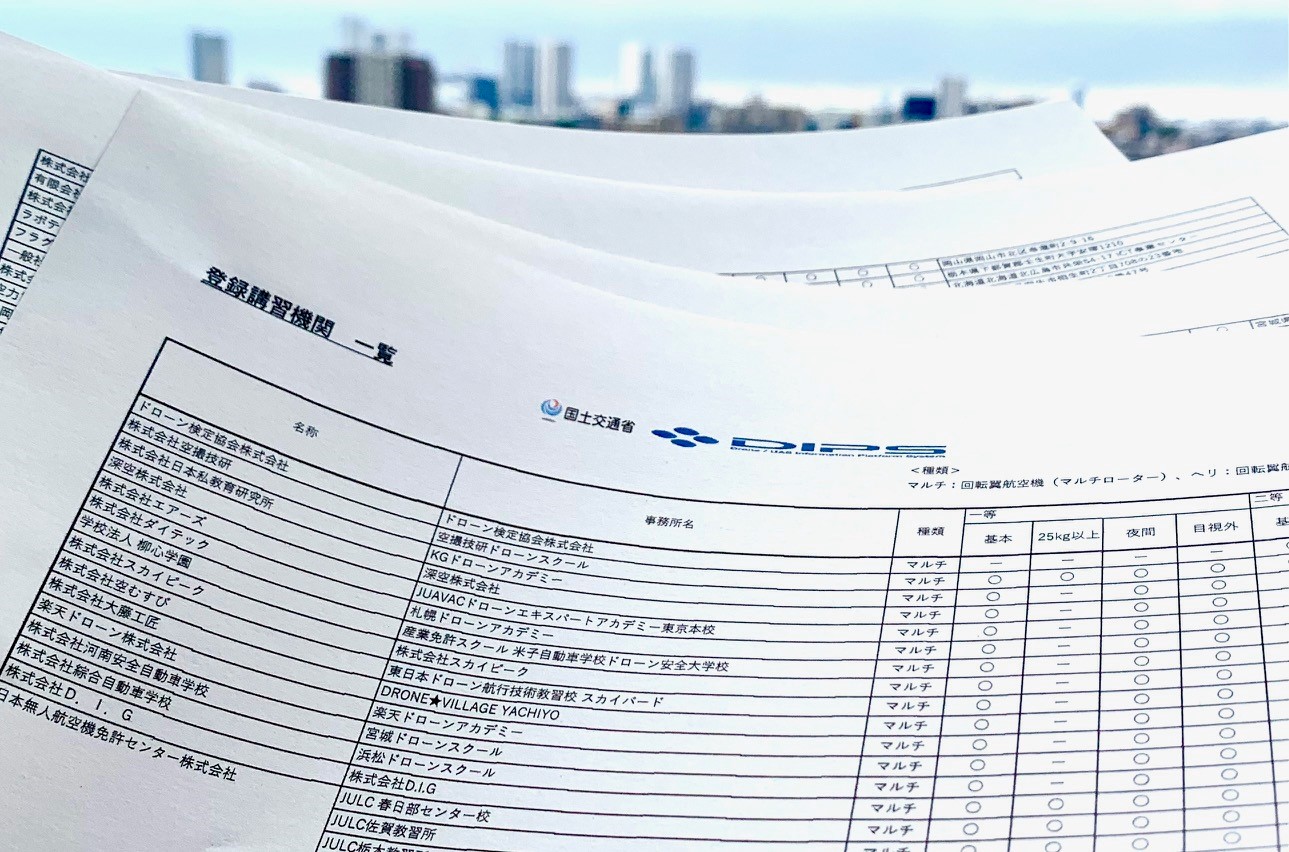

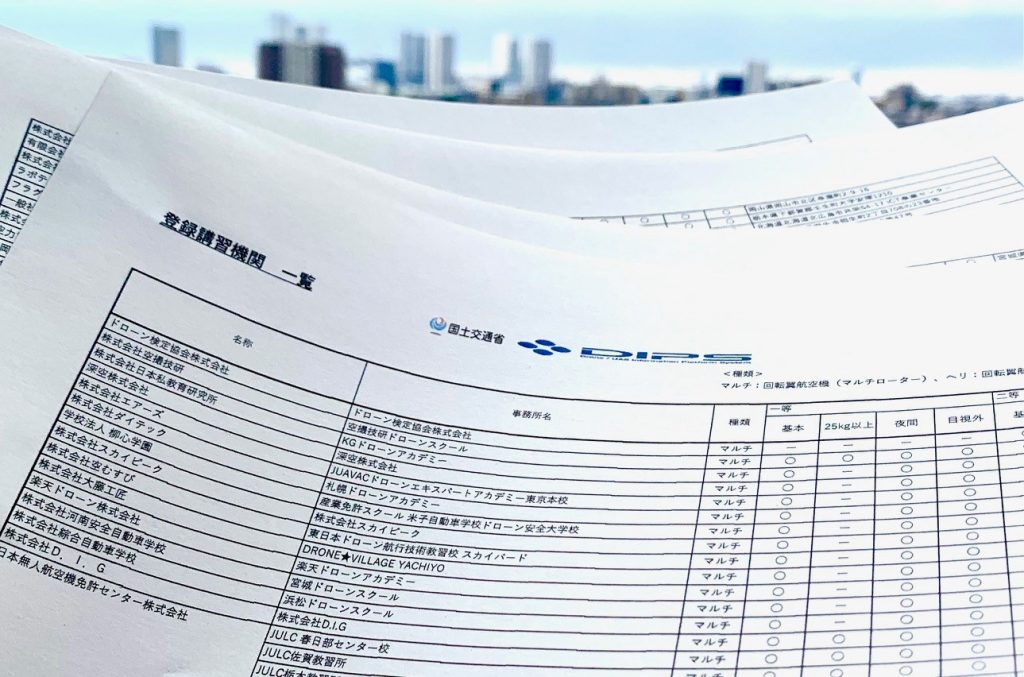

ドローンの国家資格を満たす知識や技能を受講生に提供する「登録講習機関」が5月20日現在、300機関を超えた。ひとつの機関が複数のスクールを設置しているケースも含めると、スクール数は460校となった。昨年(2022年)12月5日の航空改正法施行によりスタートした国家資格制度は、講習機関の設立が相次いでいる。国家資格制度以前に、国交省のホームページに掲載を認めていた民間スクールである「講習団体」は1000件を超えていたため、今後も従来スクールから講習機関への転換や新規開設が続くとみられる。

農水協32校、DPCA31校、JULC28校など複数展開も ドローン大学校も6校

国交省が公開している一覧表によると、登録講習機関は5月19日現在で309件。機関によって地域別スクールなどを複数設置しており(一覧表では「事務所」)、スクールは全国で461校を数える。一覧表には各スクールが対応できる8つの項目ごとに「〇」が表示してあり、全項目対応校は96校だ。

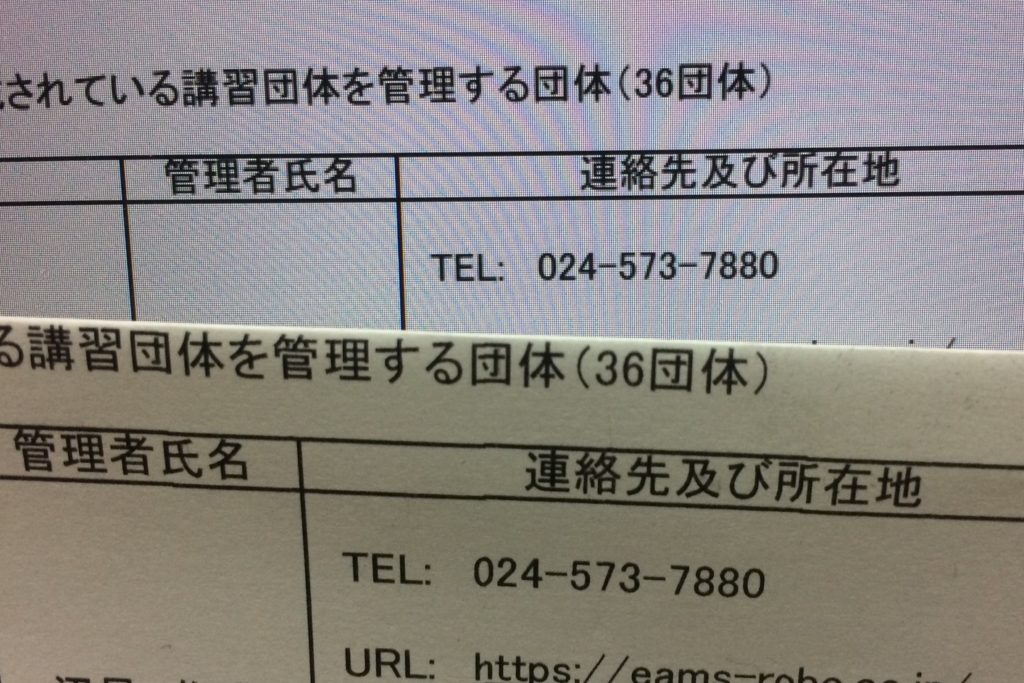

今年(2023年)2月までは一定の条件を満たすと認められた民間スクールが「講習団体」として国交省のホームページに掲載されており、それぞれの講習団体が上位組織の策定したカリキュラムに準拠するなど管理を受けている場合もあり、講習団体を管理する「管理団体」も掲載されていた。

国家資格制度に移行後は、講習団体、管理団体の区別はなく、国家資格の知識、技能を提供する機関は「登録講習機関」に統一されている。準拠する講習内容は国が定めている。

一方、ひとつの機関が複数のスクール(一覧表のうえでは「事務所」)を運営するケースはあり、一般社団法人農林水産航空協会は32校、一般社団法人DPCAが31校、日本無人航空機免許センター株式会社(JULC)は28校、日本ドローン機構株式会社は8校、株式会社先端技術無人航空機トレーングセンターは8校、一般社団法人ドローン大学校は6校、株式会社モビリティテクノは6校を展開している。なお旧管理団体が引き続き指導、管理、手ほどきしているケースも多いが、旧管理団体自身が講習を行わない場合には登録講習機関に名を連ねておらず、一覧表には表示されていない。

旧管理団体の中には、傘下のスクールの登録講習機関への登録手続きを支援し、管理団体自身は講習機関には登録ない団体もある。国家資格創設の環境整備を支援するなどいわば裏方業務をこなしてきた団体も多く、中央省庁や民間スクール、産業界の中には、今後も旧管理団体の活動に期待を寄せる声も多い。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。