テクノロジーの大規模展示会「CEATEC2024」は10月18日に閉幕し、4日間に112,014人(前年比25.8%増)の来場者が足を運んだ。最終日の18日には閉会の午後5時直前まで多くの来場者でにぎわった。ドローン関連でもブルーイノベーション株式会社の熊田貴之代表、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の嶋本学参与が登壇し、ドローンジャーナルの河野大助編集長が進行役を務めた災害対策のパネルディスカッションに立ち見も含め多くの見学者を集めた。

ブルー熊田氏「被災地の電波、通信が課題」、JUIDA嶋本氏「完全無人化で危険回避を」

CEATECを主催する一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA、津賀一宏代表理事/会長=パナソニックホールディングス株式会社取締役会長)が閉幕を発表した。808社/団体による展示、203の講演などが催された。開催は25回目で、今回は一般社団法人日本自動車工業会が主催する「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」との併催となり、10月15日~18日の4日間に登録来場者数を112,014人(前年比25.8%増)集めた。

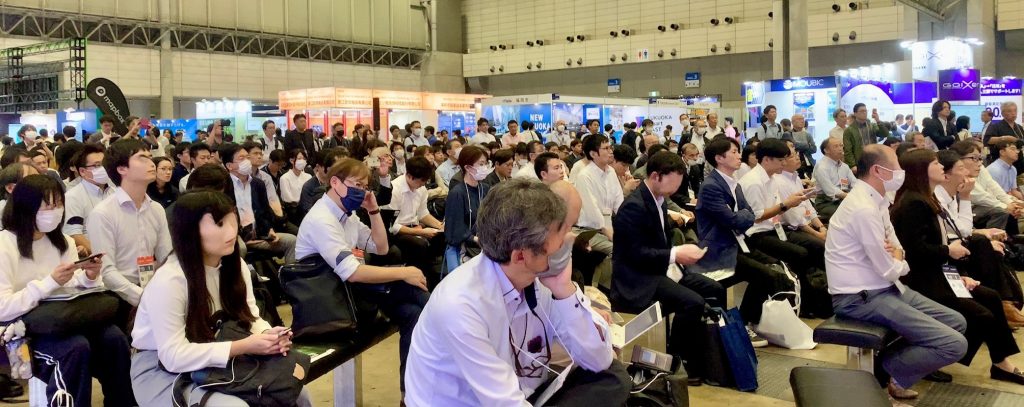

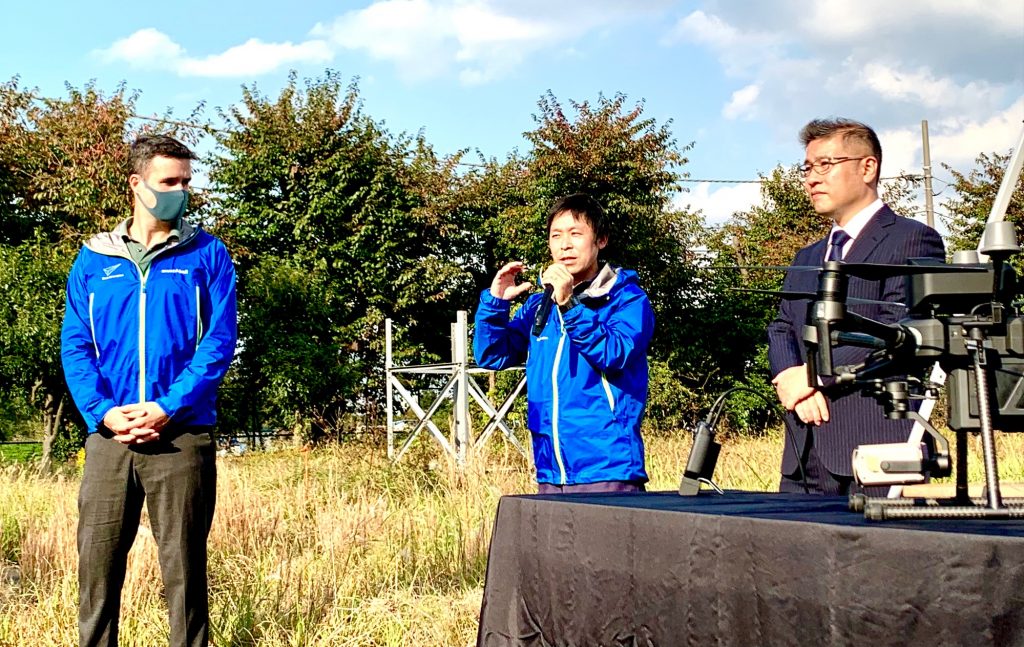

最終日も終日入場者の流れが多く、会場は閉幕まで賑わいが続いた。ブルーイノベーションの熊田代表、JUIDAの嶋本参与も最終日に開催されたパネルディスカッション「災害時のドローン活用最前線」に登壇した。能登地震、能登豪雨の被災地に現場で活動した両氏にドローンジャーナルの河野編集長が、ドローンの有用性や災害対応での課題などのテーマを投げかけ、両氏が回答すると、メモにペンを走らせる来場者の姿が見られた。140席ある座席はほぼうまり、立ち見も出るほどの盛況だった。

パネルディスカッションではブルーイノベーションの熊田氏は、「能登では初動支援、詳細点検、二次災害監視などの対応をした。そばに人がいなくても自動でドローンを離陸させられるドローンポートを設置して災害監視をさせたが、災害のリスクのある場所であれば人を危険にさらすことがなく安全性が高いことを確認できた」などと述べた。

ポートについてJUIDAの嶋本参与は「実はコストの課題も克服できる。ヘリ、飛行機などで現地を確認する費用と比べ格段に安い。これは高頻度で監視できることにもつながる」と有用性を強調した。

課題について、熊田氏は「被災地は(国交省による緊急用務空域に指定されることで)ドローンを飛ばすには地域の要請が必要。今回はJUIDAが指揮を執ったので飛ばせた。ほかに通信、電源も課題だ」などと指摘した。嶋本氏は「災害の場所は危険だらけ。完全無人化をすすめることが重要」と述べた。

次回の「CEATEC 2025」は、2025年10月14日(火)~17日(金)の開催を予定している。

CEATEC2024は最終日も盛況

最終日のパネルデフィスカッションに登壇した河野氏、熊田氏、嶋本氏(左から)

パネルディスカッションは満席

会場外の立ち見も

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

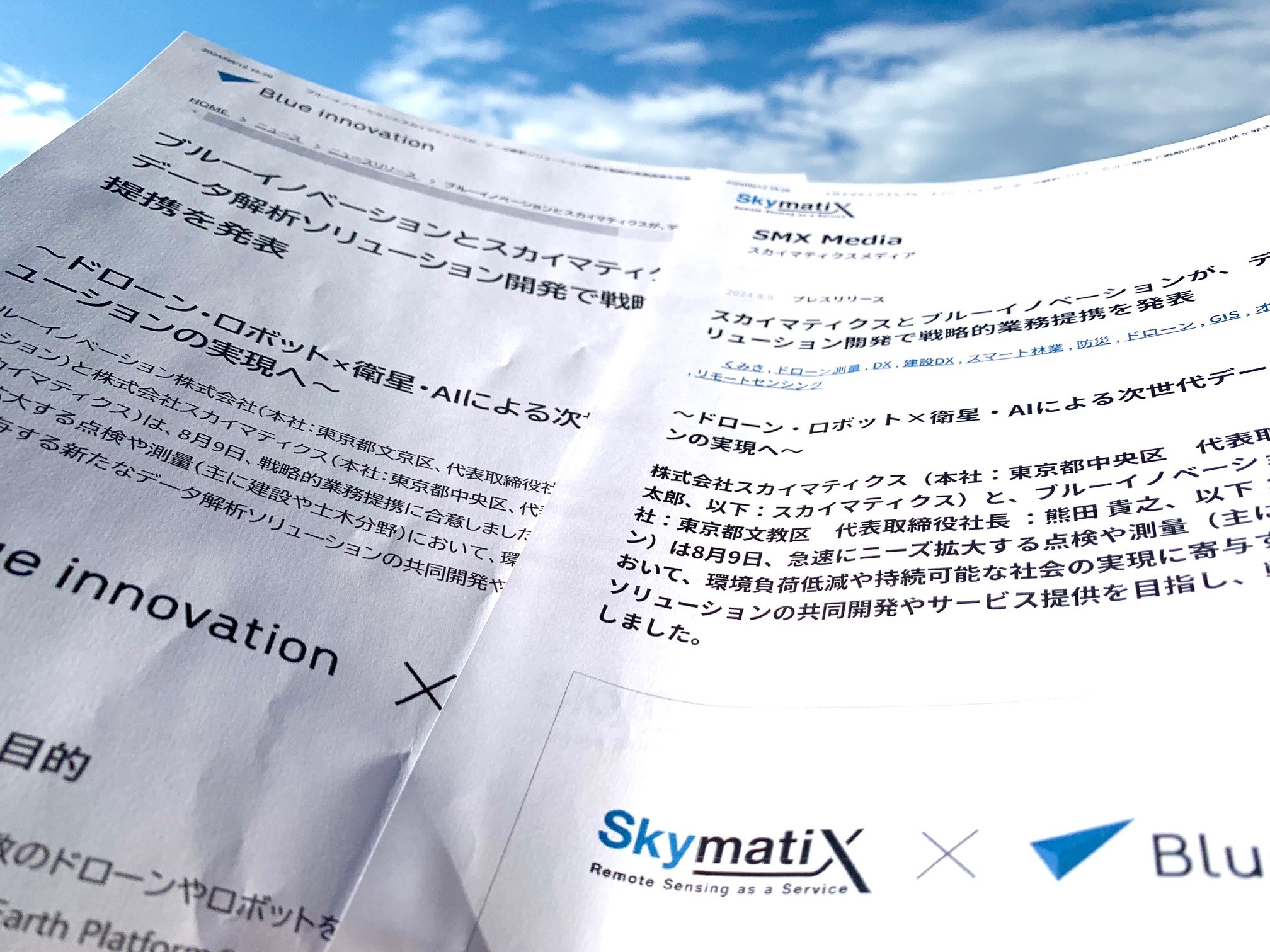

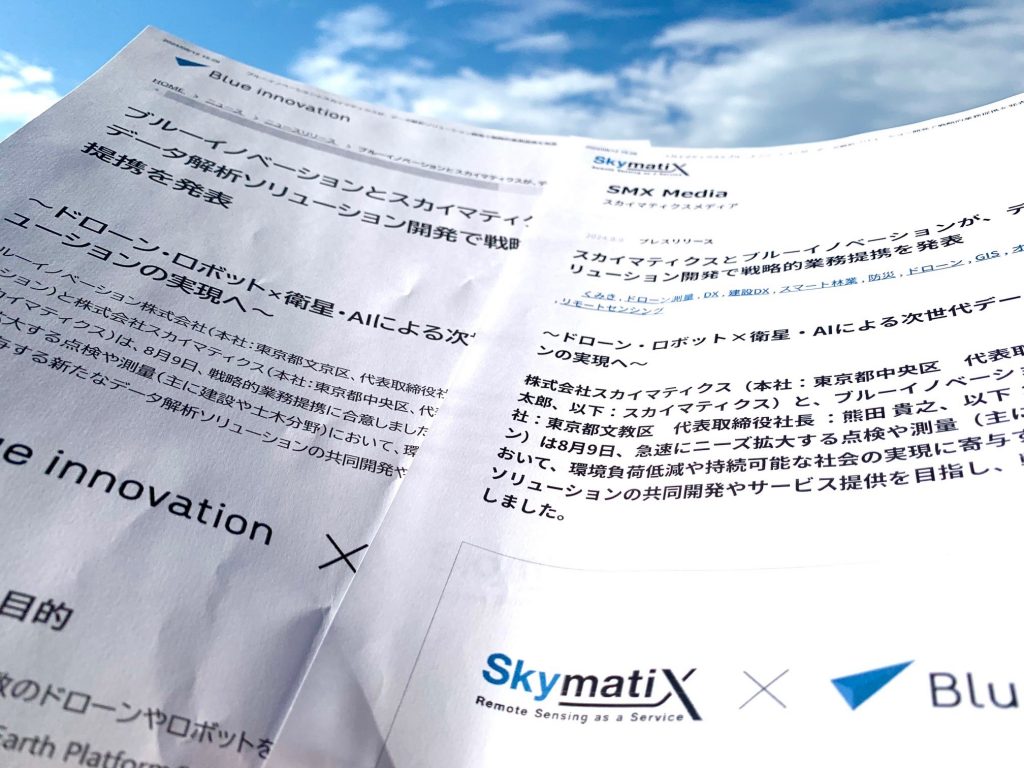

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。統合管理プラットフォームのブルーイノベーション株式会社(東京、東証グロース市場、5597)とドローン測量ソフトウェア開発の株式会社スカイマティクス(東京)は8月9日、対等な立場で資源や知見を提供しあい新サービスの開発を目指す戦略的業務提携を締結したと、双方が発表した。来年をめどに点検や土木で役立つデータ解析ソリューションの開発やサービス提供を目指す。ブルーイノベーションの「Blue Earth Platform(BEP)」などのプラットフォーム技術、スカイマティクスのクラウド型ドローン測量サービス「くみき」などの産業用リモートセンシング技術を融合するとみられる。

ブルーのBEP、スカイマティクスのくみきの連携も

両者は締結した提携を「戦略的業務提携」としている。戦略的提携は提携企業同士が独立の立場を維持しながら、お互いのリソースを提供しあって価値を高める取り組みをさすことが一般的で、DroneTribuneの取材に「対等な提携」と回答があった。主に建設や土木分野でのソリューション開発や、サービス提供を目指すとしている。

ブルーイノベーションが発表した内容は以下の通り(スカイマティクスも冒頭の書き出しの主語の順番を入れ替えた同じ内容を発表している)

ブルーイノベーションとスカイマティクスが、データ解析ソリューション開発で戦略的業務提携を発表

ドローン・ロボット×衛星・AI による次世代データソリューションの実現へ

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)と株式会社スカイマティクス(本社:東京都中央区、代表取締役社長:渡邉 善太郎、以下 スカイマティクス)は、8 月 9 日、戦略的業務提携に合意しました。この提携により、両社は急速にニーズ拡大する点検や測量(主に建設や土木分野)において、環境負荷低減や持続可能な社会の実現に寄与する新たなデータ解析ソリューションの共同開発やサービス提供を目指します。

■本提携の背景と目的

ブルーイノベーションは、複数のドローンやロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのベースプラットフォームである「Blue Earth Platform®(BEP)」を軸に、ドローン・ロボットを活用したDX ソリューションを開発・提供しており、業務の安全化、効率化、低コスト化を実現しています。

一方、スカイマティクスは衛星データや AI 技術を活用した産業用リモートセンシング技術を軸に、ドローン測量ソフト導入シェア No.1 を誇るクラウド型ドローン測量サービス「くみき」等を開発・提供し、建設・林業・防災・インフラなど累計 40,000 現場でのリモートセンシングサービスによる DX推進を実現しています。

両社はそれぞれが強みを活かし、ブルーイノベーションの効率的なデータ取得技術と、スカイマティクスの高度な処理・解析技術を連携させることで、環境負荷を低減しながら、より効率的かつ高付加価値高次元なデータ活用を求める顧客ニーズに応える革新的なソリューション提供を目指します。

■代表コメント

ブルーイノベーション株式会社 代表取締役社長 熊田 貴之

近年、少子高齢化に伴う労働人口減少、既存インフラ施設の老朽化に伴う維持管理等のコスト縮減などの背景から、業務の自動化・効率化が求められています。特に、インフラ点検・建物管理・測量等においてドローンの活用・導入が急速に進んでおり、コロナ禍以降、その導入は一段と加速しています。当社はこれまで、BEP を軸にしたドローン点検サービスを提供し、電力や石油化学プラントを含む 300 件以上の現場で実績を重ねてきました。また、10 万人以上の全国のドローンパイロットとの連携実績を有しています。これまで、ドローンで取得したデータは、BEP とは独立した専用のアプリツールを用いて解析していましたが、この度、スカイマティクス様の高度な処理・解析技術を有する「くみき」と当社の BEP が連携することで、お客様にとって一貫性のある高品質なサービスを提供できるようになることを嬉しく思います。今後の両社の協業展開にご期待ください。

株式会社スカイマティクス 代表取締役社長 渡邉 善太郎

ドローン・ロボット・衛星などのデータ取得とその解析によるリモートセンシングサービスのニーズは今後益々高まると確信しています。ブルーイノベーション様はドローン・ロボットを遠隔制御するBEP を活用した DX ソリューションにいち早く取り組み、効率的にデータを取得する技術を確立してきた先進的企業です。そこに当社のデータ処理解析技術である「時空間解析プラットフォーム」を組み合わせ、データの取得から解析したインサイトの提供までワンストップで可能な次世代データソリューションサービスを開発提供できることを楽しみにしています。今後両社の連携を通じて、お客様のデータ活用と DX 化の促進に一層寄与し、我が国のリモートセンシングサービスの発展に貢献していきたいと強く考えています。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.4.10

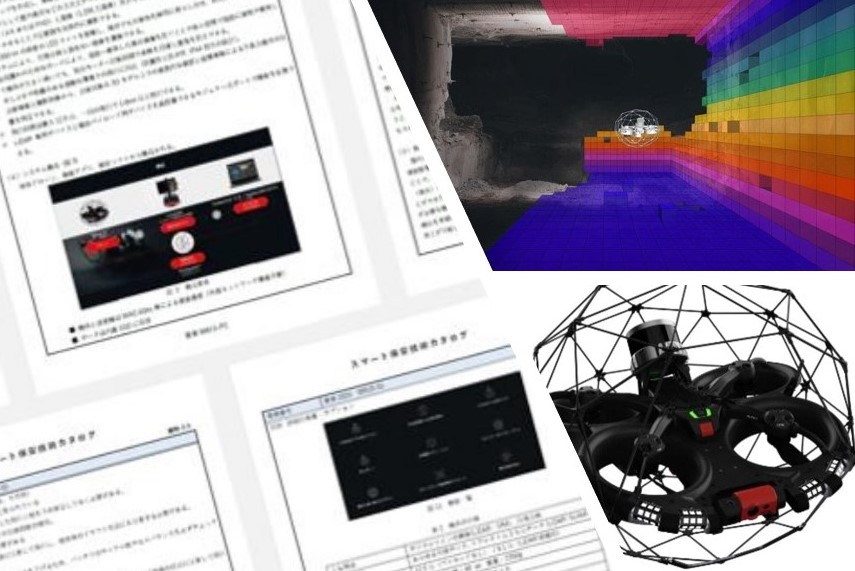

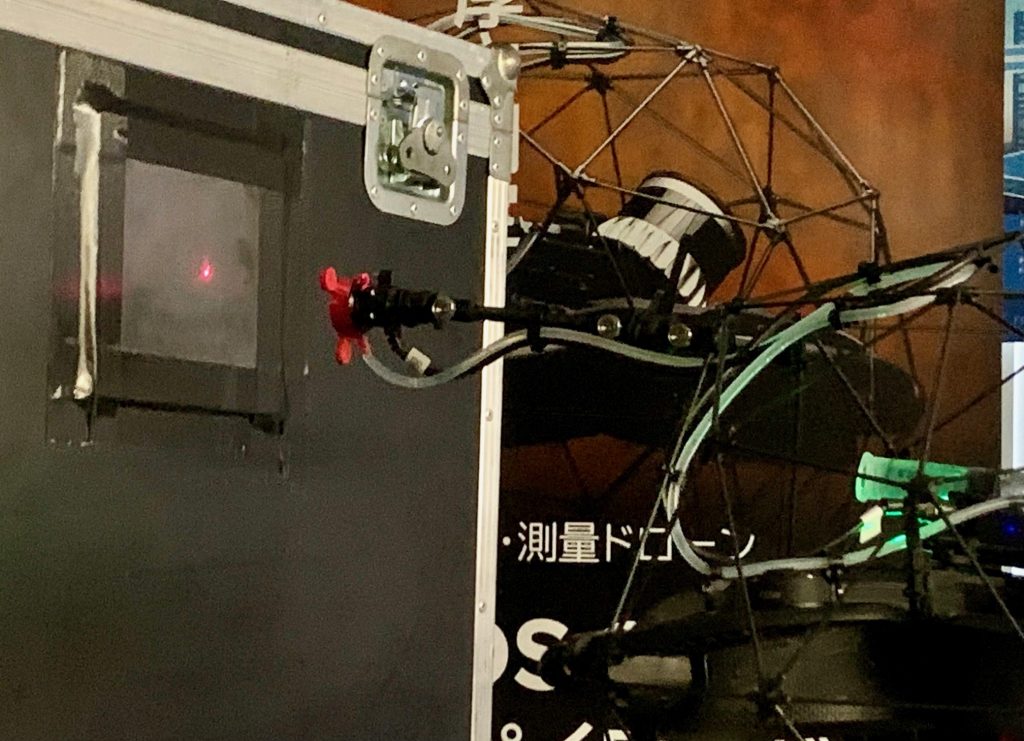

ブルーイノベーション株式会社(東京)は4月9日、球体点検ドローンELIOS3にとりつけて使う新たな検査装置「UT検査ペイロード(UT Payload)」を5月7日にリリースすると発表した。同日に運用サービスを始め、7月には販売も始める方針だ。詳細は今後調整する。UT検査ペイロードには人の耳でとらえられる可聴域を超えた高い周波数の超音波を発生させるプローブと呼ばれる端子が備わり、検査対象の壁にくっついて超音波を発生させ壁の厚さを測定したり内部の空洞の有無などを検査したりする。ELIOS3に搭載することで、足場を組まずに高所壁面の検査が可能になる。橋梁などの定期点検では詳細点検の必要性を判断するための一次点検に限らず、より詳細な二次点検にも対応可能という。インフラの維持管理の重要性が高まる中、非破壊検査の効率化に貢献しそうだ。4月10~12日に東京ビッグサイトで開催される展示会でデモンストレーションを実施する。

鉄製プレートの厚さ測定を実演 熊田社長「圧倒的なパフォーマンスを発揮」

UT検査ペイロードについて説明するブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役社長 4月9日にブルーイノベーションの本社で行われた発表会では、UT検査ペイロードを搭載したELIOS3が展示され、熊田貴之社長、田中健郎取締役が機能や動作を説明したほか、ELIOSの本体容器に張り付けた小さな鉄製プレートの厚さを実際にUT検査ペイロードで検査する様子を実演した。熊田社長は、「ELIOSはELIOS3以降、センサー類の搭載が可能になり拡張性が広がっています。放射線量測定のRADペイロード、レーザー照射量が2倍の130万発となった測量ペイロードに続く今回は『診る』という新しい機能を搭載しました。これまでのドローンによる点検は簡易的な一次点検を担ってきましたが、今回はより詳細な二次点検ができることが大きなポイントです」と説明した。

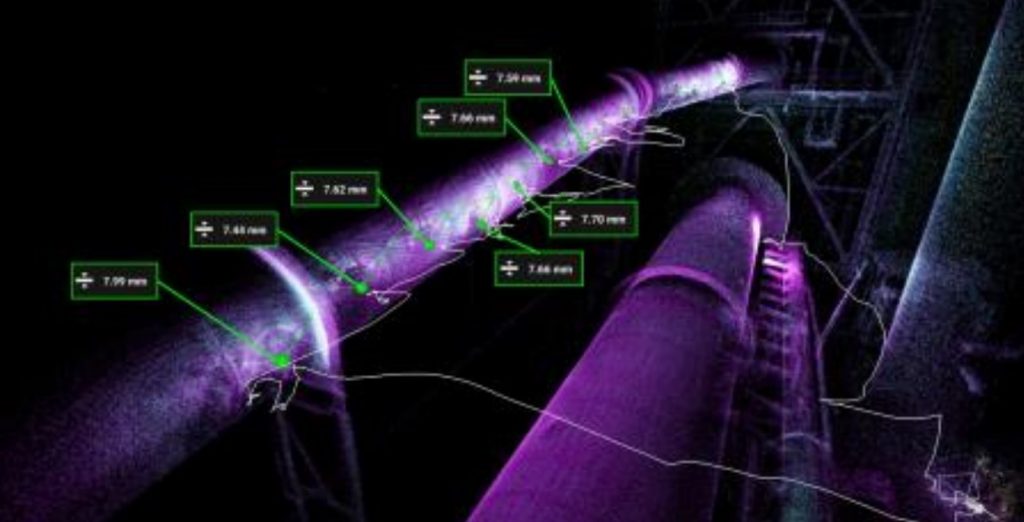

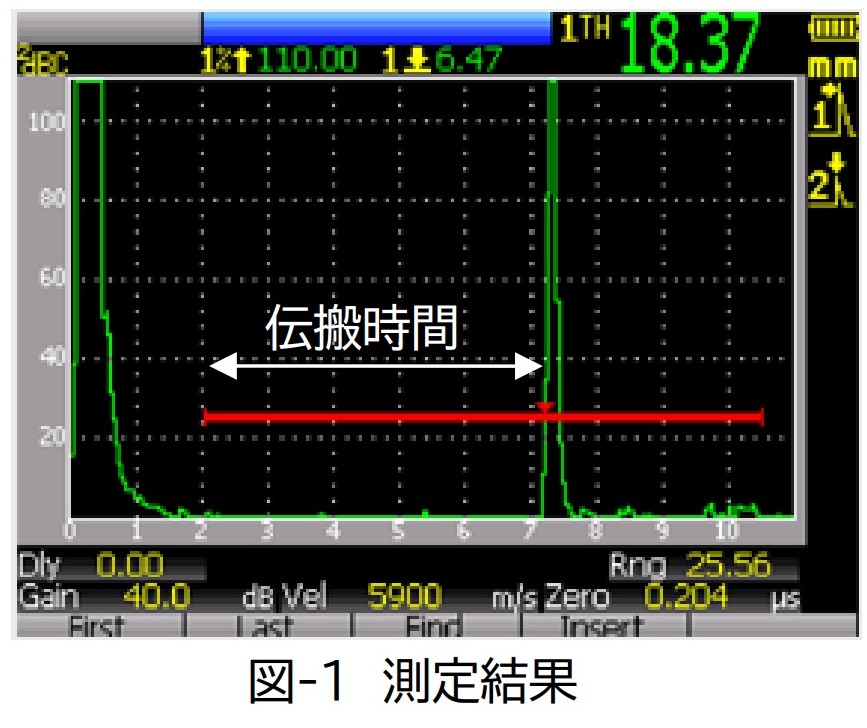

UT検査ペイロードは、超音波の送受信をするプローブヘッド(探触子、トランスデューサー)、プローブを対象物に接触させる飛行の妨げにならないよう工夫されたプローブアーム、探触子と測定物の間の空気層をなくし超音波を測定物に伝えるためのジェル、カプラント(接触媒質)と、作業中に適量を供給するディスペンサー、点検の妨げになる表面のほこりを払う清掃モジュールなどで構成される。超音波測定機器大手、英シグナス・インスツルメンツ社(Cygnus Instruments)が、ELIOSを開発したスイスのフライアビリティ(Flyability)社と共同開発した。測定結果はリアルタイムでA-Scan表示される。ELIOS3専用ソフトで測定位置を3D表示できる。

デモンストレーションでは、パイロットがFPVでUT検査ペイロード搭載のELIOS3を飛行させた。会場にはあらかじめ本体容器の壁面に5cm四方程度の小さな鉄製のプレートをはりつけてあり、プレートの厚さの測定がミッションだ。ELIOS3がアーム先端を前に、チョウチンアンコウのように進みながら検査対象の鉄板に近づく。接近すると期待がレーザーポインタを照射してプローブの設置点を確認しながら、機体位置を細かく調整して接触させる。接触すると、操縦者の手元のコントローラー画面にA-Scanの波形や、測定されたプレートの厚さなどが数字で表示される様子が、モニターにうつしだされた。

UT測定は、超音波を照射した時間と反射した音波の受信した時間から肉厚を測定する。測定対象の材質が変わると音波の一部が反射する特性から、内部の腐食やキズなどによる空洞の有無も判定できる。ELIOS3は3Dモデリングでできるため、測定した素材の厚さを3Dモデル上に表示させることもできる。

熊田社長は「圧倒的なパフォーマンスを発揮できるようになったと思います」と期待をのぞかせた。

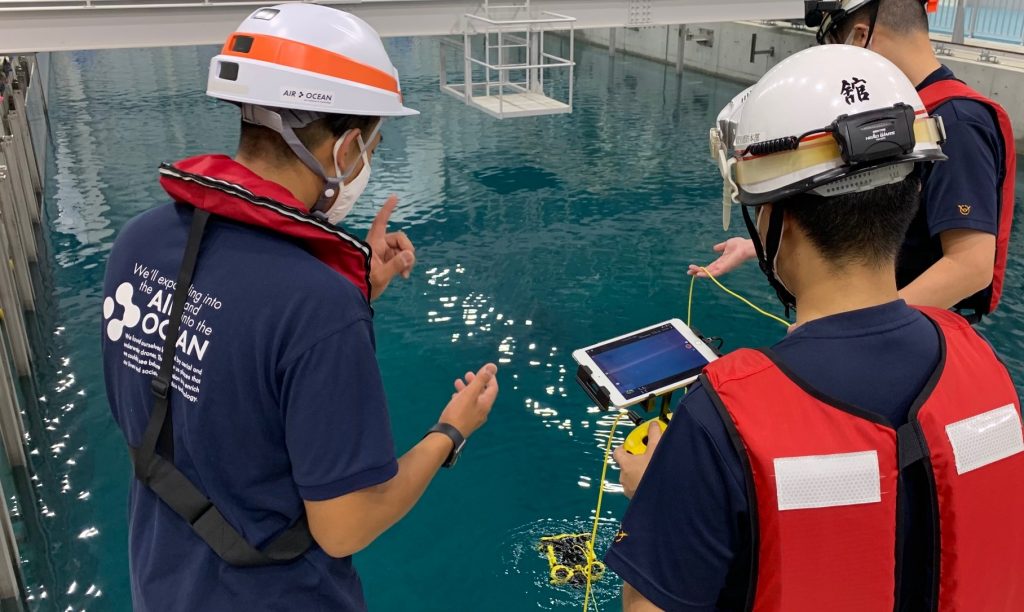

ブルーイノベーションは10~12日に東京・臨海副都心の東京ビッグサイトで開催される国愛海事展SeaJapan2024にFlyability社とともに実機を展示し、デモンストレーションも行う。

同社が発表したリリースは以下の通りだ

発表会で鉄製プレート(四角で囲われた部分)に接触し厚さを測定する実演を披露

測定対象に向かって飛ぶELIOS3

レーザーポインタで接触目標をわかりやすくし、機体位置を調整

UT検査ペイロードのプローブ

デモ概要を説明するブルーイノベーションの田中健郎取締役。右のパイロットが目視外でELIOSを飛行させた

超音波の波形や測定した対象物の厚さなどがリアルタイムで表示される

「国内で300の導入例がある」と説明する熊田貴之代表

UT検査ペイロード搭載のELIOS3を説明するブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役社長

屋内点検・測量ドローン「ELIOS 3 用 UT 検査ペイロード」、5月 7 日リリース

ブルーイノベーション株式会社

ドローンで非破壊検査(UT 検査|超音波厚さ測定)が可能

屋内点検・測量ドローン「ELIOS 3 用 UT 検査ペイロード」、5月 7 日リリース

ELIOS 3・UT 検査ペイロードを用いた運用サービス提供開始

4 月 10 日から開催 Sea Japan(東京ビッグサイト)にてデモンストレーションを披露

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之)(以下、ブルーイノベーション)は、この度、屋内点検・測量ドローン「ELIOS 3」※1に着脱可能な専用ペイロードシリーズの新製品として、ドローンによる遠隔かつ安全な超音波厚さ測定を可能にする「UT 検査ペイロード」(以下、UT検査ペイロード)をリリースし、運用サービスは5月7日より、販売サービスは 7 月(予定)より開始します。

なお、UT検査ペイロードは、4月10日から東京ビッグサイトにて開催される Sea Japan のブルーイノベーション / Flyability 共同ブース(ブースNo. 1A-12)において、ELIOS 3 と共に実機展示ならびにデモンストレーションを実施します。

UT 検査ペイロードは、ELIOS 3 の開発メーカーである Flyability 社※2が、超音波厚さ計の世界的トップメーカーである Cygnus Instruments 社※3 と連携して開発した、ELIOS 3 に最適化されたUT 検査用デバイスです。

UT 検査ペイロードを搭載した ELIOS 3 を用いることで、プラント施設やインフラ施設(道路橋、トンネル、下水道など)、自動車や航空機の工場、船舶ドックなど、従来は足場や特殊な機材等を要した点検対象箇所において、遠隔で安全に、かつ効率的・低コストでドローンを用いた超音波厚さ測定が可能になります。

さらに、高精度な点群データを短時間で取得可能な「測量ペイロード」※4(2024 年 1 月販売開始)とUT検査ペイロードを併用することで、従来はそれぞれのチームで行っていた外観目視検査や測量、厚さ測定といった複数の点検作業が ELIOS 3 のみで実施可能(パイロットチーム2名)となり、点検業務における作業効率を飛躍的に向上させます。

【【ご参考事例】※5

5 年ごとの定期検査が義務図けられている船舶において、足場が必要となる大型船舶のバラストタンクの厚さを測定する場合、UT 検査ペイロードを導入することで足場設置などが不要となり、15,000 時間の作業を削減しました。また、測量ペイロードと組み合わせることで、従来 16 名以上で行っていた点検作業を 2名で行うなど、効率化・省人化を実現しています】

※1 ELIOS 3:https://blue-i.co.jp/elios3/

※2 Flyability 社:https://www.flyability.com/

※3 Cygnus Instruments 社:https://cygnus-instruments.com/

※4 測量ペイロード:https://www.blue-i.co.jp/news/release/20240118.html

※5 参考事例:https://www.flyability.com/casestudies/drone-elios-3-ut-ship-hull-inspection

■UT 検査ペイロード|機能

①プローブヘッド

超音波を発信するプローブ(探触子、接触する部分)は点検対象に応じて、2MHz、5MHz、7.5MHzから選択できます。また、プローブを覆うフードには強力な磁石があり、点検時の安定性を向上させます。

2MHz コーティングなどの減衰材料 5MHz 汎用、深刻な孔食または腐食のある壁 7.5MHz ボイラーチューブなどの小径パイプ、腐食した薄板 ②プローブアーム

プローブヘッドと ELIOS 3 のガード部分を接続します。プローブアームは、狭いマンホールの通過時や、複雑な空間内で飛行の妨げにならないよう、機体本体側に折りたためるように設計されています。

③カプラントディスペンサー(塗布装置)

プローブと点検対象の間には、プローブから発信される超音波を点検対象に伝達するのにゲル状のカプラント(接触媒質)が介在している必要があります。このカプラントディスペンサーは、必要量のカプラントをプローブヘッドに供給し、点検に最適な状態を保ちます。

UT 検査ペイロードは、プローブヘッドからレーザーポインタが照射されており、パイロットは照準を定めて対象を測定することが可能です。測定結果は、リアルタイムで表示されるほか、ELIOS 3 の飛行位置情報と共に記録され、飛行後の解析時に位置特定が可能です。

■UT 検査ペイロード 主な特長とメリット

【取付位置が自在なプローブアーム】

プローブアームは、ドローンの上部や前面、または下部に取り付け可能です。点検対象の位置に合わせて変更可能なため、幅広いシーンで測定できます。

【カプラント(接触媒質)残量表示】

カプラントの残量をリアルタイムに把握することができ、カプラントが不足した場合は、ディスペンサーのシリンジを補充または交換できます。

【清掃用モジュール】

点検対象物表面の付着物などにより測定が困難な場合、プローブヘッドを清掃用モジュールに交換し、対象を清掃することができます。清掃後、その位置を位置特定機能でマークできるため、一度機体を戻してからプローブヘッドを交換、再測定時にもパイロットは迷うことなく同じ位置で測定を行うことができます。

【リアルタイム A-Scan(測定結果の波形)表示】

UT 検 査 ペ イ ロ ー ド の 測 定 結 果 は 、 操 縦 専 用 ア プ リ「Cockpit」に A-Scan 結果をリアルタイムに表示されるため、使用するプローブヘッドの選択や清掃用モジュールの必要性など、その場で判断できます。

【測定結果の位置特定】

専用の解析ソフトウェア「Inspector」により、飛行中に記録した位置が 3D モデル上に表示されます。A-Scan 結果の同時表示も可能なため、結果を確認して再測

定の必要性など確認できます

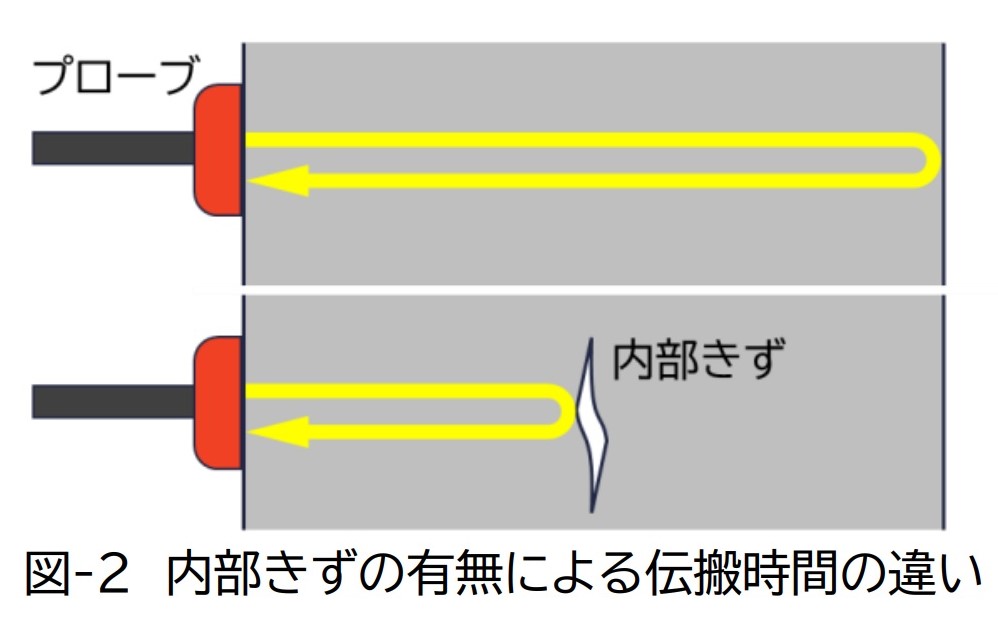

■補足資料:A-Scan について

超音波による測定結果は、波形によって表されます。測定結果の表示の仕方によって名称が変わり、A-Scan、B-Scan、C-Scan などがあります。A-Scan は最も基本的な表示です。プローブ(探触子)からパルス波(連続波ではない波)で発信された超音波が、測定物の反対面で反射し、再度プローブに戻ってくるまで時間(伝播時間)を測定し、厚さを算出します。式で表すと、 [材質の中での音速]×[伝搬時間]÷2=[厚さ] となります。測定の結果は A-Scan の場合、図-1 のように表示されます。もし材質の中に空洞(内部きず)がある場合、図-2 のように伝搬時間が短くなり本来の材質の厚さよりも小さい数値が表示されます。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.12.13

東証グロース市場に上場したブルーイノベーション株式会社(東京)は12月12日午後3時、公開価格の1584円を315円(19.9%)上回る1899円で初日の取引を終えた。午後2時には東京証券取引所の情報提供スペース、東証アローズでの新規上場のセレモニーで上場通知書を受け取り、上場祝いの鐘を鳴らした。午後4時からは熊田貴之代表取締役社長最高執行役員が、井手雄一郎取締役とともに上場企業としての初会見にのぞみ、上場企業としての第一歩を踏み出した。熊田代表は「産業界の中では、ドローンの認知度はまだ高くないと思っています。今回の上場を機に、ドローンがインフラを支えるツールであることをアピールしたいと考えています」と話した。

熊田社長「主役のハードメーカーをインフラで支える」「産業界にドローンをアピール」

ブルーイノベーションの株はこの日、午前9時の取引開始直後は買い気配のまま値が付かずに推移し、午前9時45分に2023円の初値が付いた。午前11時過ぎには一時、この日の最高値2200円をつけた。後場は上値が重く、公開価格を割り込む場面もあったが、その後買い戻され公開価格を19.9%(315円)上回る1899円でこの日の取引を終えた。

取引時間中の午後2時にはセレモニーが行われ、上場通知書の授与や鐘を打ち鳴らす「打鐘」が行われた。ふだんは場況が映し出されるパネルに「祝上場 ブルーイノベーション株式会社 2023年12月12日」とメッセージが投影されると、その前に同社の幹部社員ら40人が鐘の前に集まってセレモニーの様子を見守り、上場の儀式をかみしめた。打鐘は社名の入った木槌で、「五穀豊穣」にちなんで5度、鳴らすことが慣例で、最初に熊田貴之社長、熊田雅之副社長が2人一組で鳴らしたあと、集まった社員の中から幹部が2人一組で4組が続けて鳴らした。その後しばらくパネルの前で記念撮影が続いた。

午後4時からは、熊田貴之社長は、井手取締役とともに上場して初めての記者会見に臨み、数十人のメディアが注目する中、「当社は『自律分散型の社会インフラを支えるロボットシステムのプラットフォーマーへ』とビジョンに事業を進めています。ドローン、ロボットを扱っておりますが、この分野の主役はハードウェアメーカー。私たちの会社はそのハードウェアメーカーを支えるインフラ会社です。ドローン、ロボットをつなぐシステムを開発し、パイロットを育成し、ドローンポートを開発し、このようなインフラで貢献する会社です」と、会社を紹介した。

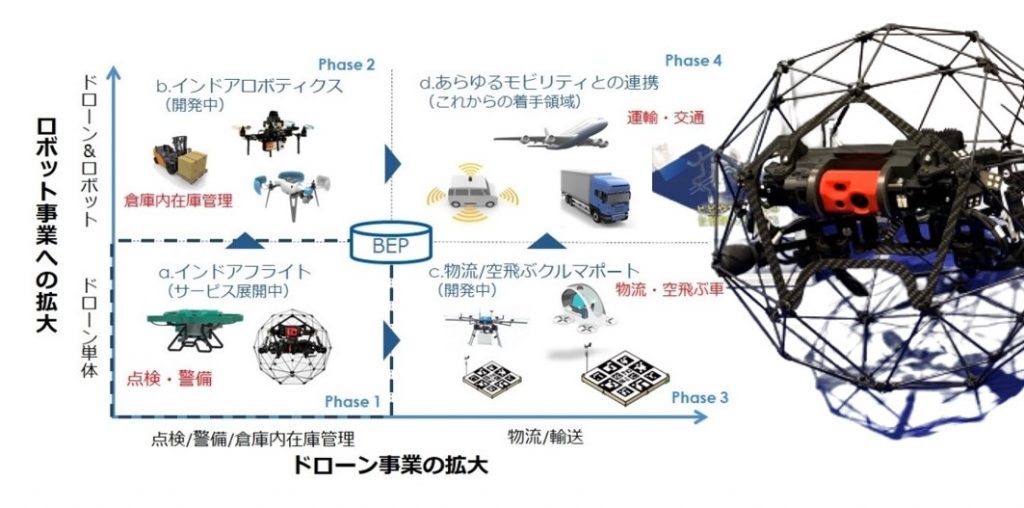

また事業のミッションを「人のリソース不足に伴う課題に対応する」と説明し、コアテクノロジーである独自開発の「Blue Earth Platform(ブルー・アース・プラットフォーム、BEP)」を「ドローン、ロボットをつなぐシステム」と紹介し、ドローンやロボットが自分の位置を把握し、リモートで操作できるよう、センサーモジュールと、クラウド側のアプリケーションで構成されていることを解説した。また、複数のデバイスを連携させて同時に運用できることを強みに挙げた。これらの技術を土台に、現時点で点検分野、教育分野を主に提供し、今後物流、オフィス管理などに力を入れる方針を示した。

業績の現状は、点検と教育で売上の6割から7割を占めていると説明。これをハードウェア、サービス、ソフトウェアの種別で分析すると、現状でハードの構成比が大きいものの、ソフトウェアの比率が年々高まっていると解説した。2023年度の第三四半期までの累計では売上全体の23%をソフトウェアがしめ、2022年度の12%の2倍となっていることから、熊田社長は「ソフトウェアは利益率が高く、ソフトウフェアの売上構成比は来期以降も上昇傾向が見込めると考えています。これに伴い近い将来の黒字化をめざしています」と述べた。

成長戦略については、当面点検に力を入れていくと明言した。熊田社長は「今まで電力、エネルギー会社など民間施設を中心にソリューションを提供して参りましたが、道路、ダムなど公共インフラの点検ニーズが上昇傾向で、来期以降はこちらに集中しようと考えています」と述べた。

質疑応答で上場で調達した資金の用途について聞かれると、熊田社長は「成長を拡大していくための資金、そういうチャンスを増やしたいということです。将来的には優秀な人材の獲得を視野に入れています」と答え、研究開発費、機体購入、人件費、PR,借入金返済などをあげた。一方、大型投資は計画していないことも付け加えた。

また上場企業としての抱負を改めて問われたのに対し、熊田社長は「産業界の中ではドローンやロボットの認知度は、まだ高いとは思っておりません。今回の上場を機に、ドローンが社会インフラを支えるツールであることを、社会にアピールしていきたいと考えています」と述べた。

東京証券取引所の会見場で上場初会見にのぞむ熊田社長(右)と井手取締役(中央)

産業界にドローンをアピールしたいと抱負を語るブルーイノベーションの熊田貴之社長

お祝いメッセージの前で記念撮影

株価を知らせるリングにもお祝いメッセージが流れる

上場のセレモニーで「打鐘」にのぞんだ熊田貴之社長(左)と熊田雅之副社長

打鐘の第二打

打鐘の第三打

打鐘の第四打

打鐘の第五打。五穀豊穣にちなみ、鐘は5回鳴らされた

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.27

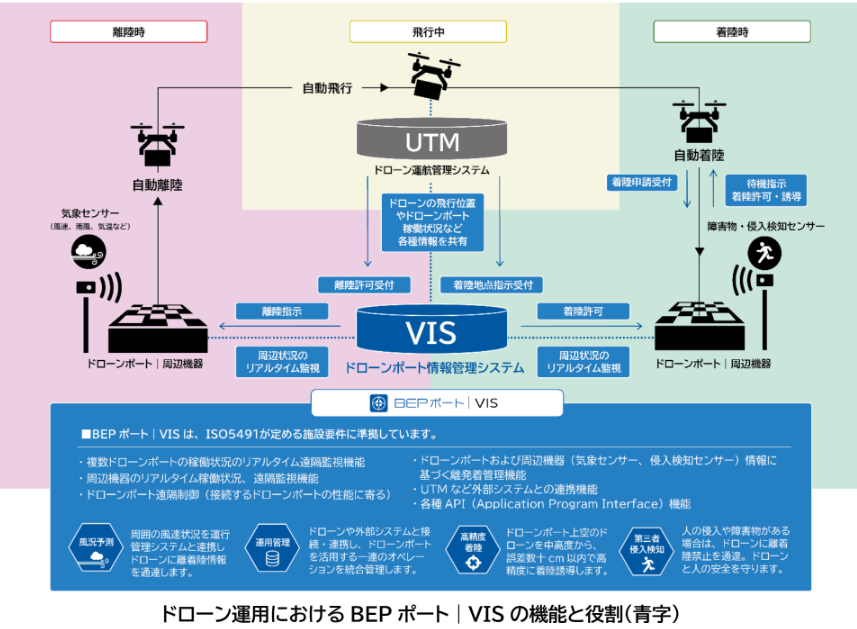

ブルーイノベーション株式会社は(東京都文京区、熊田貴之代表取締役社長)は6月26日、6月2日に国際標準化機構(ISO、スイス・ジュネーブ)が6月2日に公開したばかりのカーゴドローン向けバーティポート規格であるISO5491の要件を満たすドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」を開発したと発表した。8月1日にベータ版の提供を始める。ポート周辺の風況を観測したり、人の立ち入りの有無を確認したりしてドローン離着陸の安全を確保し、降ろした荷物の格納を支援する。これによりドローンの配送業務の安全な遂行を支援する。ISO5491準拠のポートの発表は世界で初めてで、千葉市・幕張メッセで開かれているJapanDrone2023 の会場での発表会に登壇したブルーイノベーションの熊田社長は「無人離着陸の普及と安全確保に貢献したい」と話した。

日本提案のISO5491公開にも尽力 熊田社長「ビジネスのパスポートに」

ISO準拠の「BEPポート|VIS」のベータ版を8月1日に提供すると発表したブルーイノベーションの熊田貴之社長 ブルーイノベーションが開発したドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」は、ポートと連携することで配送用ドローンの業務を安全に遂行できるよう支援する。ドローンが離陸するさいの風況、ポートへの人の立ち入りの有無など安全性を確認し、確認した情報は、ドローン、ロボットなどシステムと連携するデバイスに共有されるほか、運航管理者、利用者に報告される。着陸したドローンから降ろされた荷物を陸上で配送するためのロボットに積み替えたり、ドローンに充電したりする機能も持つ。

ISO5491は気象センサーや侵入検知センサーなどの情報を統合管理するドローンポート情報管理システム(VIS:Vertiport Information System)を包むことを要件に定めている。

ブルーイノベーションは、同社独自のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform (BEP)」をベースに要件を満たすシステム「BEPポート|VIS」を開発。ポート周辺の安全確認などの情報を一元的にリアルタイムで集約し、関連するほかのシステムと情報を共有し、メーカーが異なるドローンが複数あってもそれぞれのドローンの業務の遂行を支援する。

まずは完全な製品とする手前のベータβ版を、UTMサービスプロバイダー、ドローンポートメーカー、メーカーなどに向けて8月1日に提供を始める。

ブルーイノベーションは2017年からポートを開発してきた経緯があり、「BEPポート|VIS」にこれまでに蓄積したノウハウを搭載した。ISOを通じた国際標準化にも尽力し、バーティポート規格を国際標準に盛り込むようISOに提案する活動や、規格としてとりまとめるさいの各国のエキスパートとの議論をチェアマンとして進行する活動を中心的に担った。ISOは6月2日に「Vertiports — Infrastructure and equipment for vertical take-off and landing (VTOL) of electrically powered cargo unmanned aircraft systems (UAS)」(バーティポート 電動貨物用無人航空機システム(UAS)の垂直離着陸(VTOL)用インフラと設備)として公開された。

ブルーイノベーションの熊田社長は「航空機には離陸時の3分、着陸時の8分に事故が集中し両方をあわせせて“魔の11分”などと呼ばれている。無人のドローンが業務を安全に遂行させるためには安全を確保する信頼できるシステムが重要になることは言うまでもない。今後無人システムの需要は拡大する。われわれは『BEPポート|VIS』をビジネスのパスポートとしての役割を果たし、物流ドローンの無人離着陸の普及と安全確保に貢献したい」と話した。

ISOが6月2日に公開したバーティポートの国際標準

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.11.6

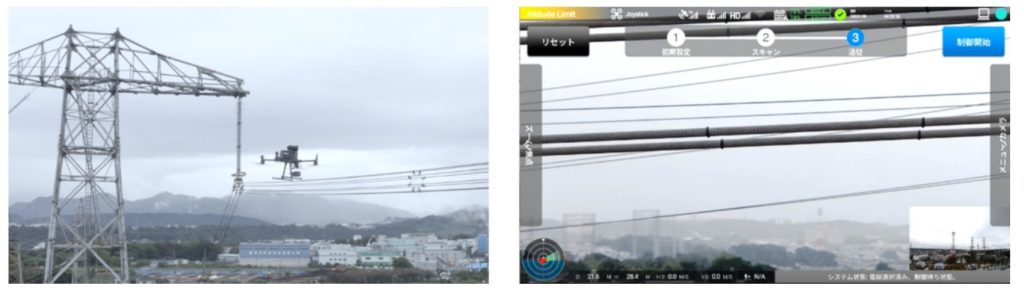

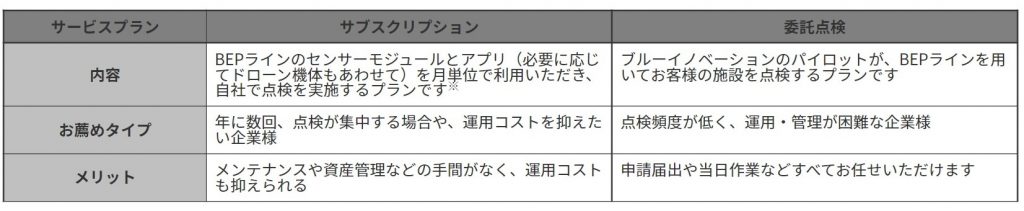

制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京都文京区)は、送電線の点検業務で、ITやドローンの専門家でなくてもドローンで専門家の作業と同水準に遂行できるソリューション「BEPライン」を開発し、11月7日にサブスクリプションと業務委託で提供を始めると発表した。BEPラインはブルーが独自開発したセンサーモジュールとアプリケーションで構成され、搭載するドローンも幅広く適用が可能だ。ブルーは5月に、東京電力ホールディングス株式会社(東京)、株式会社テプコシステムズ(東京)と共同で、たわんだり揺れたりする送電線にドローンが自動追従してリアルタイムで撮影する技術「送電線点検用ドローン自動飛行システム」の開発を発表している。BEPラインはこの共同開発の技術を採用し、ブルーの制御技術「Blue Earth Platform(BEP)」をベースに、現場作業の要求を蓄積し、コストなどの負担を考慮し、使い勝手などのユーザー体験の改善を積み重ね、5年7カ月かけて開発した。今後、国内外の電力会社や点検事業者への普及を図る考えだ。

「人がすることができなければ意味がない」

BEPラインは、ドローンの機体に搭載するセンサーモジュールと、操作やデータ管理のアプリケーションで構成される。モジュールは重さが750g、大きさが16㎝×11㎝×8.5㎝で、洗練されたデザインのボックスに納められている。点検に使うドローンは、メーカーを選ばず、モジュールが搭載できれば、チューニングをしたうえで適応できる。

センサーモジュールは、搭載したドローンの機体とカメラのジンバルを同時に制御し、送電線の点検に適切な距離を保ち、たわみやゆれに追従する。事前に飛行ルートを設定する必要はない。作業員はリアルタイムに送られてくる映像で不具合の有無を確認でき、鉄塔にのぼるなどの従来の重労働の必要性から解放される。映像内で気になる個所を見つけた場合などに、ドローンをホバリングさせることもアプリ操作で可能だ。

11月4日の発表会で行われたデモンストレーションでは、モジュールを搭載したドローンが、送電線を認識するとピクっと認識した挙動を示し、そのあとは送電線にカメラを向け、一定の距離を保ちながら安定して移動する様子が確認できた。またモニター画面には、送電線のキズの有無などが確認できるレベルの鮮明な画像が、ピントのずれなく映し出された。

ブルーイノベーションの熊田貴之社長は「われわれの技術は東京電力グループと開発した技術を採用しておりますが、用途は特定の電力会社に限りません。各方面で多様な技術やドローンの投入が検討されていると思いますが、われわれの技術もあわせて使って頂きたい、というスタンスです」と、幅広く役立つことへの期待を表明した。また提供先として、国内外の電力会社や点検事業者を想定していることについて、「官も含めたプロジェクトとすることも視野に入れています」と、普及に向けた幅広い選択肢を示唆した。

開発にあたった同社システム管理部の千葉剛マネージャーは、モジュールの搭載に工具を使わずに済むようにしたことなどいくつもの工夫点をあげたうえで、「開発を開始したのは2017年3月です。それからどのセンサーを使うか、現場で使いやすいかなど、膨大なヒアリングをし、フィードバックを受けながら、人がすることと同じことができなければ意味がないという思いで開発してきました」と説明した。

同社は今後、時事体験できる機会を設定し、使い勝手を確認してもらう計画だ。

同社の発表は以下の通り。

モジュールを搭載したドローンが送電線を追従。機体はデモンストレーションではM300が使われた

ドローンからリアルタイムに送られてくる送電線の映像は鮮明で焦点もあっている

ドローンに搭載されるモジュールは750g。画像の機体でなくても幅広く搭載が可能という

モジュールを搭載した機体を手にするブルーイノベーションの熊田貴之社社長

発表会で開発経緯などを説明するブルーイノベーションシステム管理部の千葉剛マネージャー(中央)

ブルーイノベーション株式会社、送電線に沿ってドローンが自動追従飛行・データ取得する「送電線ドローン点検ソリューション|BEPライン」のサブスク受付および委託点検サービス提供を11月7日より開始~独自のセンサーモジュールとアプリがセットに。事前の飛行ルート設定不要、点検作業の効率化や点検員の安全性向上、コスト低減を実現

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、たわみや揺れのある送電線に沿ってドローンが自動追従飛行し、点検に必要な各種データを撮影・取得することで点検業務を自動化・効率化・安全化するソリューション「BEPライン」※1を開発し、国内外の電力会社や設備点検・メンテナンス会社などに向けて、11月7日からサービス提供を開始します。

「BEPライン」は、ドローン機体に搭載する独自の送電線追従モジュールと操作・データ管理アプリから成り、自社で点検作業が行える「サブスクリプション」と、点検作業をお任せいただく「委託点検」の2つのサービスプランからお選びいただけます。

なお、「BEPライン」には、ブルーイノベーション独自のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform®」をベースに、東京電力ホールディングス株式会社、および株式会社テプコシステムズと共同開発した「送電線点検用ドローン自動飛行システム」が採用されています。

■「BEP ライン」の特長

① カンタン操作|事前のルート設定が不要。すぐに高画質な自動撮影を開始

ドローンに搭載したモジュール内のセンサーが、送電線の自動検知とドローン機体ならびにカメラジンバルの制御を同時に実施します。ドローンは自動で送電線と適切な距離を保って追従飛行し、最適な画角で対象となる送電線を捉え撮影し続けるため、事前の飛行ルート設定なしで点検を開始できます。

また、画像認識と異なり逆光や影、類似する構造物の影響を受けないため、常に高品質なデータ取得が可能です(特許取得:特開 2018-156491:設備点検システム)。

② 安全・確実|点検員の負担と危険を軽減

ドローンが自動で送電線の追従飛行と映像データ取得を行うため、点検員は昇塔の危険やドローン操縦の負担がありません。ドローンからリアルタイムに送られる映像を確認し、気になる点検箇所や異常箇所があれば、アプリ操作によりその場でドローンを一時停止させ、映像を拡大するなどして状況を確認することができます。

③ 品質向上|取得情報のデジタル化・共有化による点検品質の維持・向上

送電線の自動追従飛行では常に一定の離隔距離を保ち、映像を記録します。そのため、電線の映像を常に安定して画角に捉えることができ、送電線のより線までしっかりと記録できます。

また、常に送電線を検知しながら飛行するため、送電線のたわみが大きい箇所や傾斜の勾配がある現場でも、常に送電線を追従しながら飛行し映像を記録できます。さらに、風の影響でドローンの向きや位置が変わっても、位置や向きを補正して飛行します。

■「BEP ライン」 導入メリット

「BEP ライン」を導入することで、従来の高倍率スコープやヘリコプターなどを使う従来の目視確認と比べ、点検品質の向上、点検員の安全確保、作業の効率化、コスト低減が可能となります。さらに、将来的な点検員不足や、設備の高経年化による点検対象増加への対応など柔軟な点検体制の構築と、データ利活用による施設の高度な運用・管理、予兆保全、DX 化の推進に寄与します。

■選べる2つの導入方法。社内研修による自社点検にも対応。

「BEPライン」の導入方法は、点検頻度や運用方法などにあわせて、以下のサービスプランからお選びいただけます。

※サブスクリプションプランでもパイロット派遣が可能です。また、お客様自ら点検運用できるよう、運用・育成カリキュラム

(許可申請など法規制関連や安全管理、実技講習など)もございます(オプション)。

【BEP ライン|導入ご相談・お見積り】

https://www.blue-i.co.jp/solution/maintenance/7746/

■「BEP ライン」主な仕様

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。