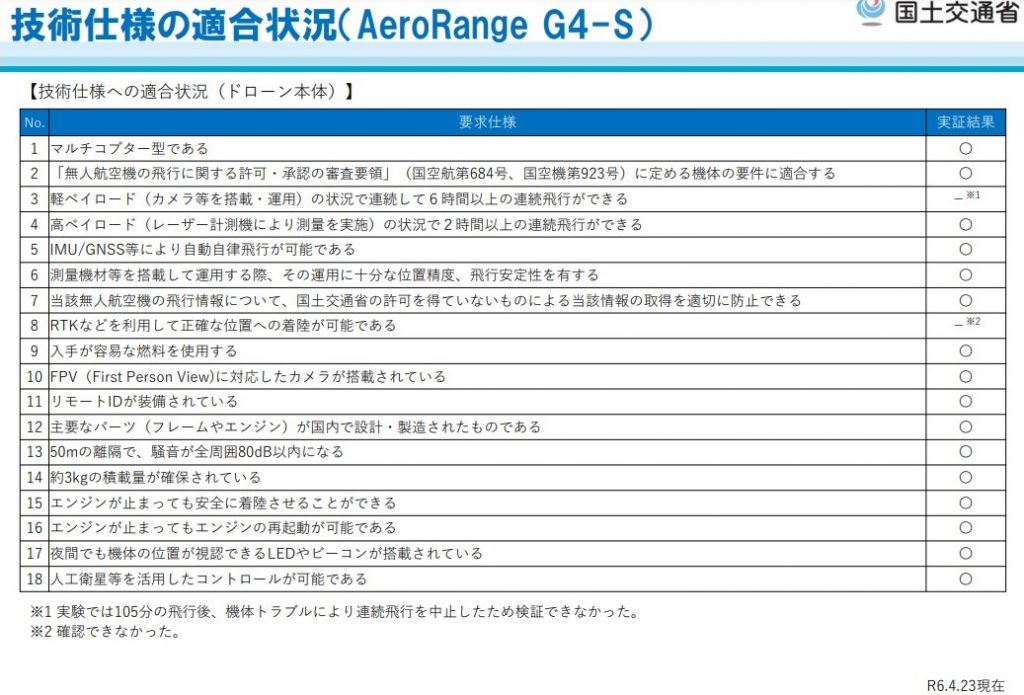

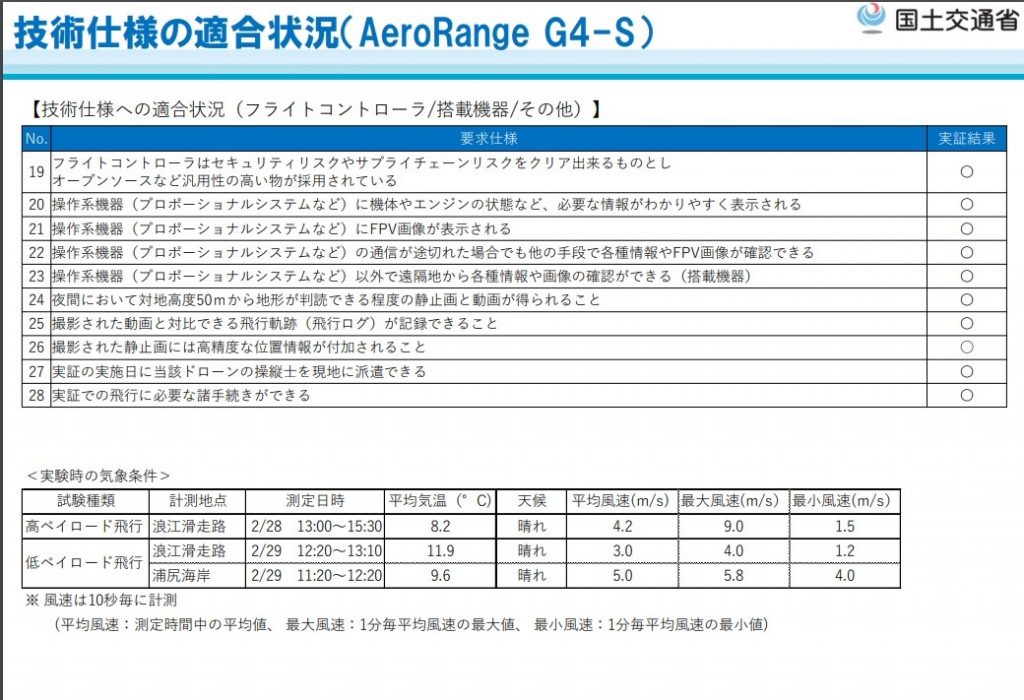

国交省は、ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)が開発したハイブリッドドローンAeroRangeG4-S(エアロレンジジーフォーエス)を使った長時間飛行試験の結果を公表した。結果は「技術仕様の適合状況」として公表され、28項目のうち「高ペイロード2時間連続飛行」など26項目で適合した。機体の不具合により飛行を中断した影響で2項目が「確認できず」だったが、不適合と判定された項目はなかった。飛行試験は2月28、29日に福島県浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で行われた。

2項目「確認できず」 軽ペイロード連続飛行は中断も約69.7㎞を実飛行

福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で離陸するエアロジーラボのハイブリッドドローン「AeroRange G4-S」=2月29日、福島県浪江町 適合したと判定されたのは、「高ペイロード(レーザー計測機により測量を実施)の状況で2時間以上の連続飛行ができる」「IMU/GNSS等により自動自律飛行が可能である」「主要なパーツ(フレームやエンジン)が国内で設計・製造されたものである」「フライトコントローラはセキュリティリスクやサプライチェーンリスクをクリア出来るものとしオープンソースなど汎用性の高い物が採用されている」など26項目。

このうち高ペイロード連続飛行実験では、AeroRangeG4S にレーザースキャナー「RIEGL VUX-1」を搭載し、有効な測量データを取得した。対象地域のデータ取得が5分で完了したことから、RIEGL VUX-1と同じ重さのダミーのペイロードを乗せ換え、改めて連続飛行試験を続行。2時間を超えたところで着陸させた。エアロジーラボによると、実際の飛行時間は2時間1分で、残燃料から推計すると最長で2時間49分の飛行が可能という。

一方「軽ペイロード連続6時間飛行」と「RTKなどを利用した正確な位置への着陸」が「確認できなかった」となった。

軽ペイロード6時間飛行の試験では、機体が浪江滑走路で離陸したあと約400m先の海上上空に移動し、沿岸に沿って約2キロ北上したのち旋回して同じ距離を南下するコースを映像の伝送をしながら11周(約1時間)し、その後浪江滑走路に戻って滑走路敷地内を周回飛行させた。計画では機体は海上コースから滑走路コースに戻ったあと3時間ほど周回して着陸し、残燃料から飛行可能距離を推計する段取りだった。しかし機体は滑走路コースに戻り50分ほど周回飛行したところで不具合が発生し着陸。飛行も中断した。このため試験としては項目に適合するかどうかを確認できない扱いとなり、「105分の飛行後、機体トラブルにより連続飛行を中止したため検証できなかった」と記録された。

エアロジーラボによると、離陸から着陸までの連続飛行時間は約110分。この間の総距離は約69.7kmだった。この時点での残燃料から、約383分(6時間23分)の連続飛行を達成するペースだったと推定できるという。

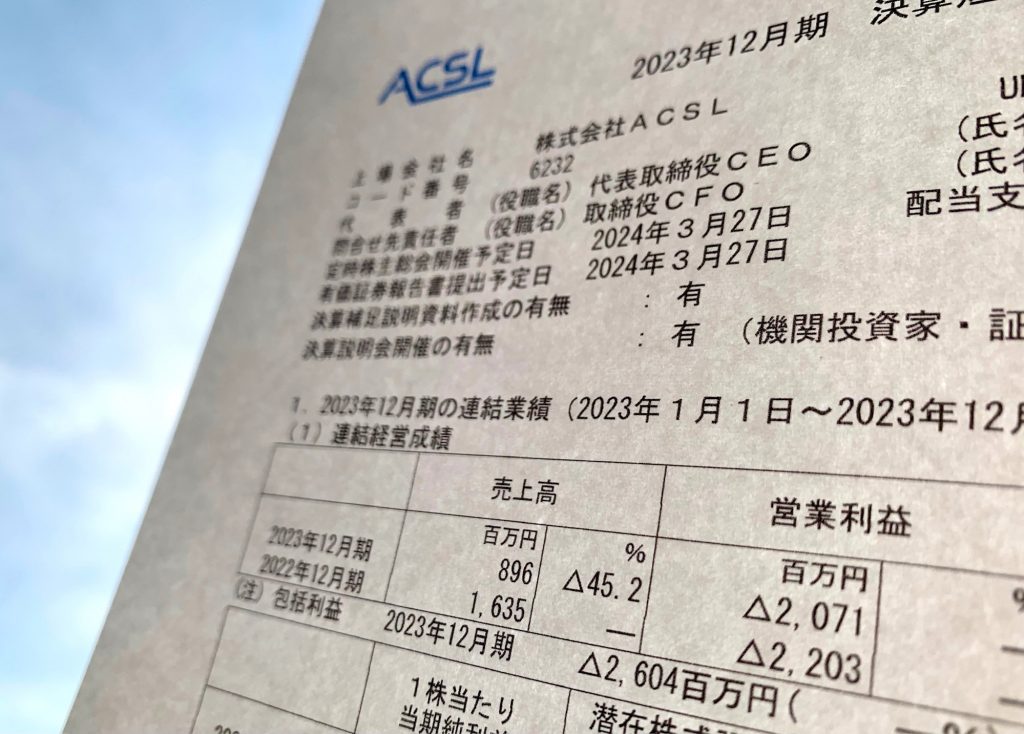

国交省は、地方整備局、国土地理院、気象庁、海上保安庁などを抱えるなど行政執行上、ドローンの利活用機会が増えると認識し、ニーズにあったドローンの開発、導入を視野に、関係団体、企業、有識者と情報共有、意見交換などを進める「行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」を令和3年に発足させている。政府調達をめぐっては、3月に株式会社ACSL(東京)が防衛装備庁から3億7000万円受注したと公表され株式市場が反応したこともあり、今後、行政の要望にドローンの技術や製品がいつ、どこまで、こたえられるかが注目点になりそうだ。

長時間実証のサイト

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

技術仕様への適合状況 https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

浪江滑走路内を周回する機体を見守る

ときおり強い風も吹く中、海上コースを周回する機体を見守る視察団

連続飛行時間も計測

多くの視察者が見守る

実験開始にあたり国交省があいさつ

様子を見守るエアロジーラボの谷紳一代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(AGL、大阪府箕面市)が国交省の証実験に参画し、実長時間飛行に挑戦する。AGLと国交省がそれぞれ公表した。用いる機体はAGLが開発したハイブリッド機「AeroRangeG4-S」で、レーザ測量のための飛行ケース、軽量ペイロードでの飛行ケースをそれぞれで計測する。実験は福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で行われる。

2月26、27日に福島RTF浪江滑走路とその周辺で実施

実験に活用される「AeroRangeG4-S」はAGLの主力ハイブリッド機、「AeroRangeQuad」の進化版。CFRPの一体成型で軽量化し飛行性能を向上させた。2023年3月に同社が開いた設立10周年記念パーティーで谷紳一CEOがあいさつの中で「AeroRangeQuad」の開発に言及した。同年6月26日には千葉市の幕張メッセで開催されたドローンの大型展示会「JapanDrone2023」で展示され話題をさらった。

国交省は「行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」を土台に「インフラ管理、災害対応等に活用できる長時間飛行ドローンの実装化に参画する企業」を募集しており、昨年2023年(令和5年)5月に埼玉県の荒川第二調整池予定地で第一弾の実証を株式会社アミューズワンセルフ(大阪市)の機体を活用した。今回のAGLが第二弾となる。

AGLの発表は以下の通り。

株式会社エアロジーラボ(本社:大阪府箕面市如意谷1-12-26、代表取締役:谷紳一)は、国土交通省が実施する長時間飛行ドローンを用いた連続飛行実証実験に参画致します。

国土交通省では、「行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」を踏まえ、「インフラ管理、災害対応等に活用できる長時間飛行ドローンの実装化に参画する企業」の募集を行ってきました。令和5年5月に別機体を用いて実証を行いましたが、その第二弾として、エアロジーラボ製最新型機体「「AeroRangeG4-S」」を用いて、長時間連続飛行の実証実験を行います。

■最新型ハイブリッドドローン「AeroRange G4-S」

(1)実証実験について

1. 日時と場所

・令和6 年2 月26 日(月)~27 日(火)

・福島県ロボットテストフィールド浪江滑走路周辺地域

2. 実証内容

26 日:UAVレーザ測量を実施し2 時間以上の連続飛行(レーザ計測は、株式会社ドロニクスE&P社協力のもと実施)

27 日:軽ペイロードで、海岸上空などを4 時間程度※の連続飛行(※飛行後の残燃料より飛行時間を推定し、6 時間を目標)

【株式会社エアロジーラボ】

株式会社エアロジーラボは、大阪府箕面市に拠点を置き、マルチローター型UAV(無人航空機)の開発、設計、製造、販売等を行っています。国内で初めて、ガソリンエンジンジェネレータを用いたハイブリッド型ドローンを開発し、最大飛行時間は2時間を超えます。2020年度にはAeroRange PRO、AeroRangeQuadの2機種を相次いで開発し、市場に投入いたしました。さらに、従来機との比較でペイロードを2.0kg改善した最新型機体「AeroRange G4-S」を2023年6月にリリース致しました。目視外飛行の運用が解禁された今、ドローンの社会実装に向けて、実用的な機体の開発、製造を加速させてまいります。

■Webサイト: https://aerog-lab.com/

■お問い合わせ:support@aerog-lab.com

また、国交省の発表はこちら

2023年6月に開催された「JapanDrone」で展示されたAGLの「AeroRangeG4-S」

「AeroRangeG4-S」の製品写真

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ロボット体感型展示会「ロボテスフェスタ2023」が9月1日、福島県南相馬市の研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで開幕した。前年までの実演展示会「ロボテスEXPO」を衣替えし、展示、実演、講演に加え体験が増え演奏などのパフォーマンス、キッチンカーや屋台などにぎやかさの演出を強化した。初日の開会式には相馬野馬追太鼓の演奏が披露され、中庭にはカレー、焼きそば、たこやきなどの屋台が並んだ。展示では草刈りロボット6台が実演展示された。ミートアップイベントでは堀江貴文氏がオンライン登壇した。前回から取り入れた敷地内の主だった会場をめぐるバスツアーは今回も行われた。期間は9月2日までで、2日にはVRアーティスト、せきぐちあいみさんのパフォーマンスやロボット操縦体験会が会場を盛り上げる。

水素ドローンはタンクのバルブの開閉実演 新型ポートはドローンが水平飛行姿勢の到着

ロボデックスの貝應大介代表取締役社長が水素燃料電池ドローン「Aigis One(アイギス・ワン)」の飛行準備の手順を公開。タンクのガス漏れがないか点検しているところ。タンクのバルブをひねったり、本部との安全確認の連絡をとりあったりする場面も披露した ロボテスフェスタ2023は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、南相馬市の共催イベントで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、日本人無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構、準天頂衛星システムサービス株式会社、高精度衛星測位サービス利用促進協議会が後援している。

9月1日に行われた開会式では会場である福島ロボットテストフィールドの鈴木真二所長(JUIDA理事長)がオンラインであいさつに登壇し「試乗体験などロボットに触れ合えるコンテンツを用意しているので日本の未来を感じて頂けたらと思っています」と期待を寄せた。開会式には相馬野馬追太鼓の演奏が披露されたほか、2025年開催予定の日本国際博覧会(大阪・関西万博)の公式キャラクターミャクミャクも応援にかけつけた。

敷地内のデモ会場をピックアップしてめぐるバスツアーは、2日間に12コース設定。初日の午前10時にスタートするツアーでは、3m×3mの吹き出し口を持つ風洞棟で、ドローンの性能を飛行させずに計測、解析することがきるciRobotics株式会社 (大分県)が開発した分析マシン「ドローンアナライザー」の実演を、担当者の解説をまじえて見学した。バスツアーの参加者からは、計測可能なドローンの機体の種類などについて質問が出た。

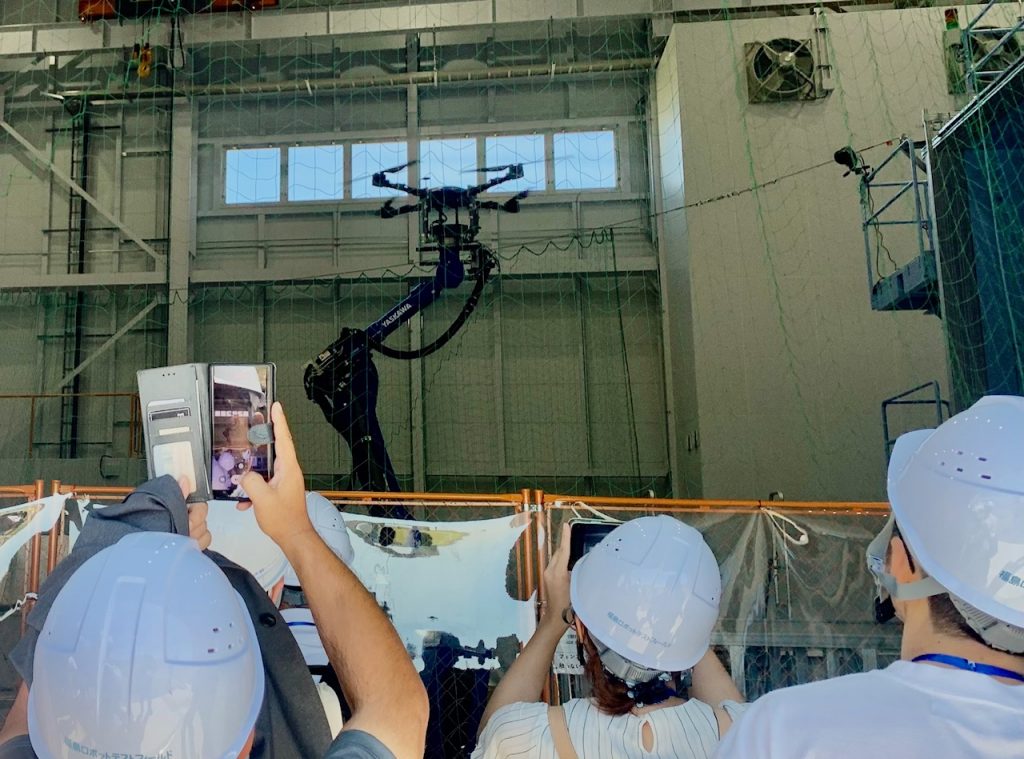

ドローンが飛ばせる高さ15メートルにネットをはった「緩衝ネット付飛行場」では株式会社ロボデックス(横浜市)が、水素燃料電池専用ドローン「Aigis One(アイギス・ワン)」を飛ばす前に行う飛行準備の様子を貝應大介代表取締役社長が機体を見せながら解説した。参加者は燃料タンクのバルブの開閉など水素燃料電池特有の作業に関心を寄せた。

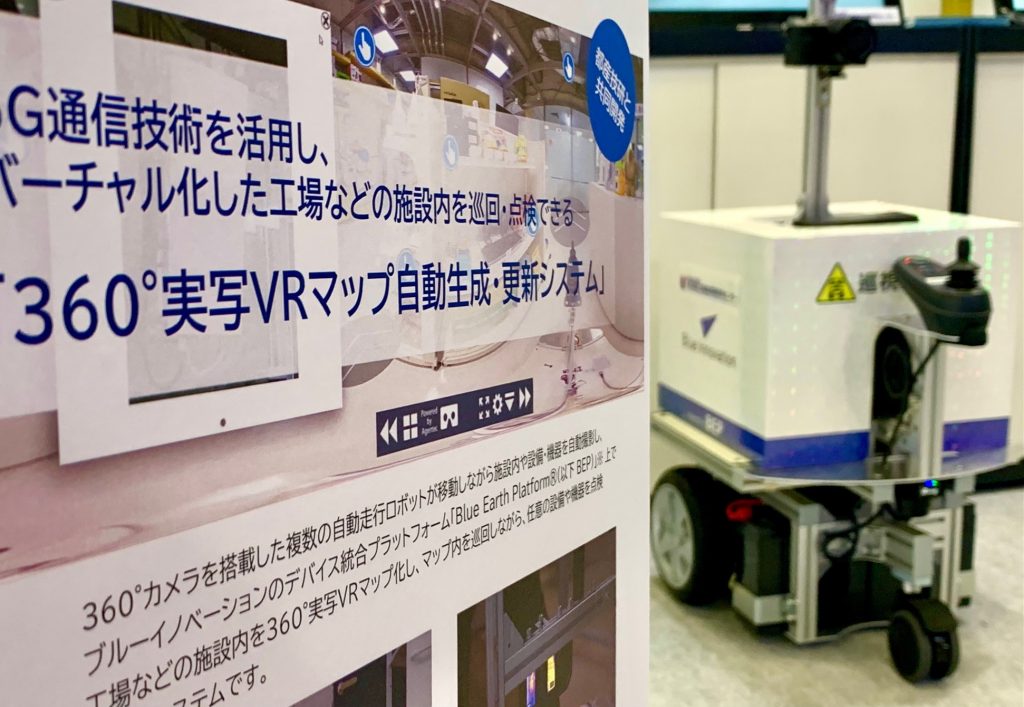

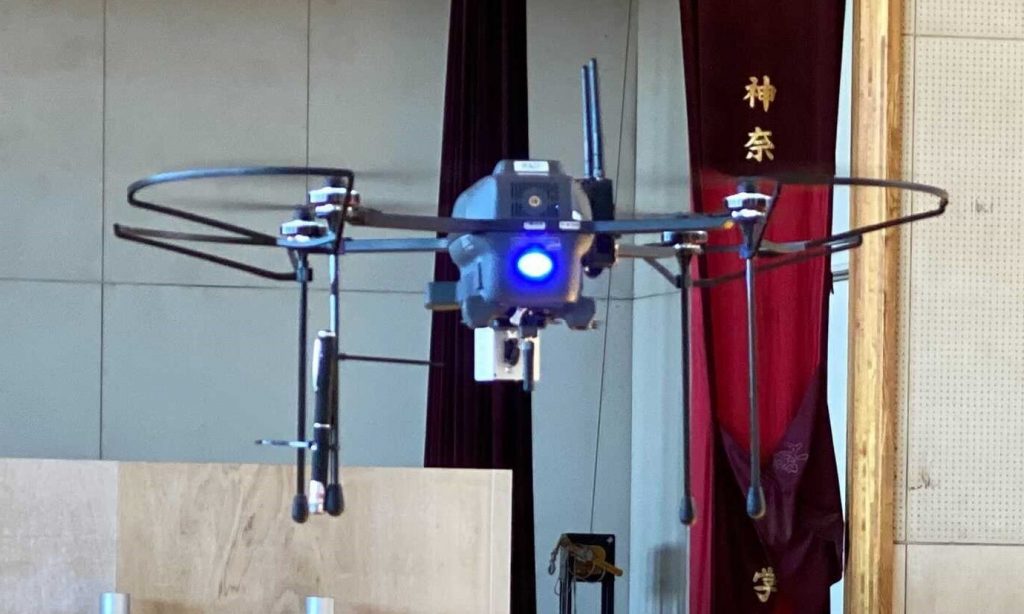

「滑走路附属格納庫」では東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターが、マルチコプターに垂直着陸させずに、格納できるEAGLE Portの仕組みを解説した。垂直着陸は着陸直前に機体が不安定になるデメリットがあるため、水平飛行の姿勢を保ったままの姿勢で格納あせることを提案したポート。機体を受け止めるポートの開口部にドローンがたどりつけば、ドローンをつりさげて回収できる。また、連続して格納できるため、複数機を着陸させる空中で順番待ちの待機時間が生じにくいという。

バスツアーでは次のデモへの移動のさいに、テストフィールドの設備が窓越しに見られるコースをたどり、参加者からは「住宅地で災害の実証ができそう」などと構想を語り合う様子が見られた。

展示会場では、株式会社人機一体(滋賀県草津市)が、腕や指を持つ作業ロボットが操縦者の動きの通りに動いて遠隔作業をこなす「零式人機(れいしきじんき)」シリーズ(今回は「零式人機ver.1.2」)の実演が見学者の山をつくったほか、8月9日に連続50㎞の航続飛行を果たした株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)のハイブリッド式ヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機を展示し、来場者がの足を止めていた。

Zip Infrastructure株式会社(神奈川県秦野市)は、次世代交通システム、電動自走型ロープウェイ「Zippar」を映像で紹介(映像はこちら)していて、斬新なビジュアルで多くの来場者が映像に見入って担当者に話を聞いていた。釣り下がったゴンドラ式の乗り物で、ロープとレールをタイヤで自走する。既存技術を組み合わせたプロジェクトで、現在、福島ロボットテストフィールドでも実験運航させるための準備を進めている。

このほかJUIDA、JUTM、インターステラテクノロジズ株式会社(北海道広尾郡大樹町)、会津大学、株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー(川崎市)、JapanDrone運営事務局、日鉄テックスエンジ株式会社(東京)、テトラ・アビエーション株式会社(東京)など多くの企業、研究機関、団体がブースで参加者の問い合わせなどに応じた。

屋外ではスウェーデンの造園機器メーカー、Husqvarna(ハスクバーナ)社のロボット芝刈り機Automowe(オートモア)シリーズをはじめ、株式会社アテックス(愛媛県松山市)のハイブリッドラジコン草刈り機、株式会社オーレック(福岡県八女郡広川町)のラジコン型斜面狩り用自走式草刈り機など、6社の芝刈り・草刈りロボットが実演された。ハクスバーナ機はいわゆる清掃ロボットのように、芝が張られた庭などを、あらかじめ決められた範囲で芝の伸びた部分を切り落とす芝刈り機で、「本体価格14万8500円の割安モデルであるAspireR4が発売されてから引き合いが増えています。これから庭の手入れの自動化が進むのではないかと思っています」と話した。

この日は、マッチングイベントとして「南相馬市ベンチャー×地域産業ミートアップ2023」が開催され、堀江貴文氏がインターステラテクノロジズ株式会社のファウンダーとしてオンライン登壇。ロケット開発について「ありとあらゆる高度な技術が必要となる総合格闘技と形容。日本国内での開発について「主要部品の調達が日本国内で完結するんです。これは安全保障上の観点から海外製部品を使わずに完結できるというのは大きなアドバンテージ」と述べた。

9月2日のロボテスフェスタ20232日目は、サイバー空間にアートを生み出すパフォーマンスで知られるVRアーティスト、せきぐちあいみさんのパフォーマンスが彩を添え、ヘラクレスカブトムシ型のロボット「ヘラクレスA-1」の試乗体験や、ロボットの操縦会が来場者お好奇心を刺激することになっている。

開会のあいさつにオンラインで登壇した福島ロボットテストフィールドの鈴木真二所長(JUIDA理事長)

ミャクミャクもかけつけた

相馬馬追太鼓に聞き入る来場者

風洞棟でのドローンの性能を解析する実験を公開

東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターが公開したEAGLE Portの仕組み。右側から飛行してきたドローンは垂直着陸することなく水平飛行姿勢のままポートがとりこむ

Zip Infrastructureの次世代交通システム、電動自走型ロープウェイが来場者の目を引いた

浪江飛行場を離発着点として50㎞飛行したハイブリッド機などを展示した石川エナジーリサーチのブース

四足歩行ロボット

JUIDAのブース。足を止めた来場者がドローンスクールについて話しかけていた

ミートアップイベントにオンライン登壇した堀江貴文氏

人機一体の「零式人機ver.1.2」実演中

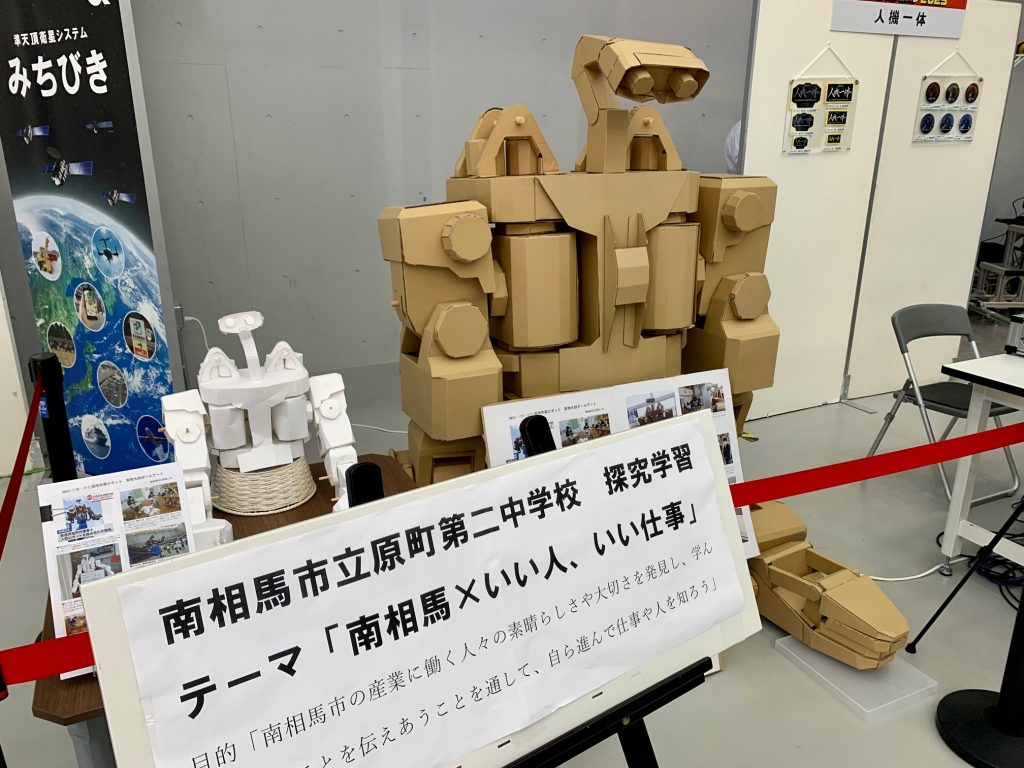

地元中学生がつくった段ボールロボ。この日は人機一体のブースに実物と並べて展示された。地元中学生にとっては南相馬産のロボット、“地ロボ”だ

廉価モデルの登場で引き合いが増えたスウェーデンHusqvarna(ハスクバーナ)社の芝刈りロボット。この日はラジコン草刈り機など6社のフィールド管理マシンが競演した

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.8.15

独自技術「無振動エンジン」の特許を持つ株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)は8月9日、無振動エンジンを活用したハイブリッド式のヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機で連続50㎞の飛行実験を実施に挑み、目標を達成させた。風速8m/秒の向かい風の中の飛行を強いられる場面もありながら、1時間10分ほどで50㎞を完走した。石川満社長は着陸後、「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。

開発中の「ハイブリッドフライヤー」試作機、約1時間かけ達成

飛行させたドローンは同社が開発中の「ハイブリッドフライヤー」の試作機。6つのローターを備えるヘキサコプターで、バッテリーのかわりに同社の独自開発技術である無振動エンジンで発電するエンジン発電機を搭載している。また軽量で剛性と強度を持つマグネシウム合金を使っていることも同社のドローンの特徴だ。ハイブリッドにはいくかの方式があるが、「ハイブリッドフライヤー」は、ガソリンで動かしたエンジンはプロペラをまわすためには使わず、発電に使う「シリーズ方式」だ。この日は3.5ℓの燃料タンクに約3ℓの燃料をつんで飛行に挑んだ。伝送にはLTEを使った。

飛行ルートは福島県福島県双葉郡浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路・滑走路附属格納庫を起点にした。機体は午前8時5分に離陸し、上空80mまで上昇したのち、400m飛行して海岸に出て方向を変えた。そこからは海岸にそって約10㎞を北上、その後折り返して南下するなどほぼ2往復強で50㎞の飛行コースをつくった。

機体は「ハイブリッドフライヤー」が搭載するフライトコントローラー、アルデュパイロットの地上管制局ミッションプランナーで組んだ飛行ルートの通りに飛行した。安全確保と機体の状況確認のため、飛行ルート上に数人の監視員を配置した。起点に設置した管制局と監視員とはたえず連絡を取り合った。風が強めだったが監視員から「黒煙などの異常は見られません」などと連絡が入ると、安堵の表情が見える。向かい風のときには「機体の速度はだいぶおそめです。向かい風にむかって機体がすごくがんばってくれているようにみえます」と連絡が入り、担当者が応援する表情になる様子がみられた。

約1時間後の午前9時10分ごろ、離陸地点上空に機体が姿を表し、社員ら担当者、見学者が見守る中、予定した地点に着陸するといっせいに拍手があがった。

同社はすでに22㎞の連続飛行を果たしており、昨年30㎞の連続飛行に挑戦したが断念。今年6月には目標を引き上げ40㎞に挑んだが悪天候に阻まれた。今回の再挑戦は前回の目標をさらに引き上げて行われ、前日の8月8日のリハーサルで50㎞飛行を達成していた。試験飛行本番の8月9日は風が強い予想があり、担当者は「前日は着陸時にガソリンが1ℓあまっていたので大丈夫です」と自信を示しながら、制御しきれない天候の行方に気をもみながらの実験となった。

着陸後、石川満社長は「なんとか飛びました」と胸をなでおろしながら「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。同社は今後も改善を加え、1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。エンジン発電機について石川社長は、「多くの可能性を秘めていると思います。一例ですがたとえばVTOL機に搭載すれば、いまでも長い飛行距離がさらに伸びる可能性があります。数百キロ飛ぶ機体なら1000㎞の飛行も視野に入るので選択肢として有力だと思います」と展望を見せていた。

ドローンに対しては、国や地方自治体などを中心に、長距離、長時間飛行への機体が高まっている。災害対応や広域測量などの需要が高まっているためだ。細かな動きが得意なマルチコプターが長時間、長距離飛行の可能性を身に着ける方法としてハイブリッド技術が注目されていて、国土交通省が5月20、21日に埼玉県さいたま市で実施した長時間飛行実験では株式会社アミューズワンセルフ(大阪府大阪市)のハイブリッドクアッドコプター「GLOW.H」で3時間の連続飛行を確認した。ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は6月、200分飛行できるハイブリッドのクアッドコプター「AeroRangeG4-S」を開発したと発表した。ハイブリッドがVTOLに転用される可能性も含め、今後ハイブリッドへの関心はさらに高まりそうだ。

50㎞飛行を終え離発着点に戻ってきた石川エナジーのハイブリッドフライヤー

着陸後に拍手があがった

飛行した機体と記念撮影におさまる石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

離陸直後。浮上するハイブリッドフライヤー

飛行中。監視員と連絡をとりながらスタッフが機体の状況や風の様子を見守る管制局の担当者

実験内容を説明する石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

50㎞飛行した石川エナジーの「ハイブリッドフライヤー」。2年後をめどに商品化される機体のプロトタイプだ

会場の幕の裏側からのぞくと、昨年断念した「30㎞」が隠れていた。今回は目標を引き上げて50㎞を達成した

ハイブリッドらしさが給油口やマフラーに表れている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.17

ロボット、ドローン、関連技術を実演展示する「ロボテスEXPO2022」が福島県南相馬市の大型研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで9月15、16日に行われた。50haの広大な敷地に点在する各施で展示や実演が行われた。そのうちのいくつかをめぐる見学バスツアーが今回の目玉企画で、満席で運行した回もあった。初日のオープニングセレモニーでは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二所長が「このイベントを通じて未来を感じてほしい」とあいさつした。

見学者、出展者の双方から評価 バス満席に利用者から「ユーザー体験のさらなる向上を」の声も

あいさつと開会宣言をするRTFの鈴木真二所長 今回の目玉企画である見学バスツアーは、展示や実演のいくつかを効率的にめぐる取組。利用者は、案内に従えばプレゼンテーションを受けたり、見学できたりするため、移動の徒歩の労力、実演までの待ち時間の無駄を省ける。実演時間を逃すこともない。また、出展者もバス利用者の到着にあわせて実演ができるため、無観客で実演せざるをえない状況の解消が期待できる。

バスツアーは1日6便ある。各回約1時間の行程で、バス2台で展示会場をめぐる。回ごとにみられる展示は異なる。初日午前10時に本館(開発基盤エリア)前を出発したバスは、ほぼ満席の状態。各シートにヘルメットが用意されていて、実演を見学するさいには着用が求められた。この回ではテトラ・アビエーション株式会社(東京)のAAM「Mk-5」の実機見学、株式会社RoboDex(ロボデックス、横浜市)の水素燃料電池を搭載した次世代ハイブリッドドローンの飛行実演、ciRobotics株式会社(大分市)が大分県産業科学技術センターと共同開発したドローンの動作や耐久性などを確認する性能評価装置「ドローンアナライザー」の運用実演、東北大学ASC(Advanced Science Course)の繊毛を持つ能動スコープカメラのセキュリティーソリューションとしての実演を見学した。

この回には地元の中学生が職場体験として見学に来ていて、その一人は「会場で見たことをレポートにまとめることになっています。ロボットテストフィールドは自分で希望を出しました。日頃みられないものが見られました」と話していた。

会場では、開発、製造、人材育成などを手掛ける各社、各機関がブースを展示していた。「南相馬ベンチャー×連携VCミートアップ-Vol.3」「みちびき(準天頂衛星システム)講演会~ドローン・UGV最前線~」なども行われた。

参加者の一人は、「バスツアーは利用者にとって効率的に見学できた点でとてもよかった。ただ、すべての座席が埋まるほどにまで埋めるのは、機材や荷物を持つ利用者にはきつかったのではないか。ユーザー体験をもっと考慮すると、満足度がさらに高まると思う」と話していた。

初回の見学ツアーのバスは満席だった

バスツアーの案内

ロボデックスの水素燃料ハイブリッドドローンの飛行実演

テトラアビエーションの実機見学

ドローンアナライザーの実演もバスツアーのコースに組み込まれていた

東北大学ASCの能動スコープカメラの実演

バスツアーは1回に2台のバスを利用する。利用者が間違えないように豪奢番号を案内中

株式会社人機一体(滋賀県草津市)の実演はいつも人目をひいている

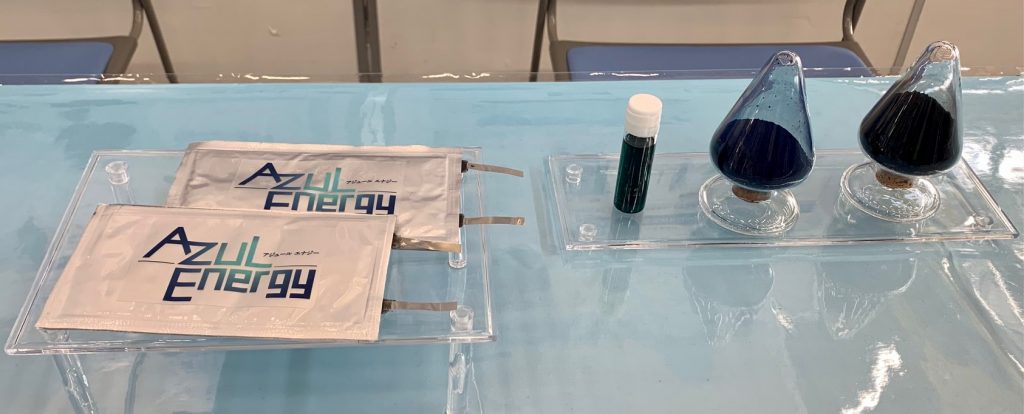

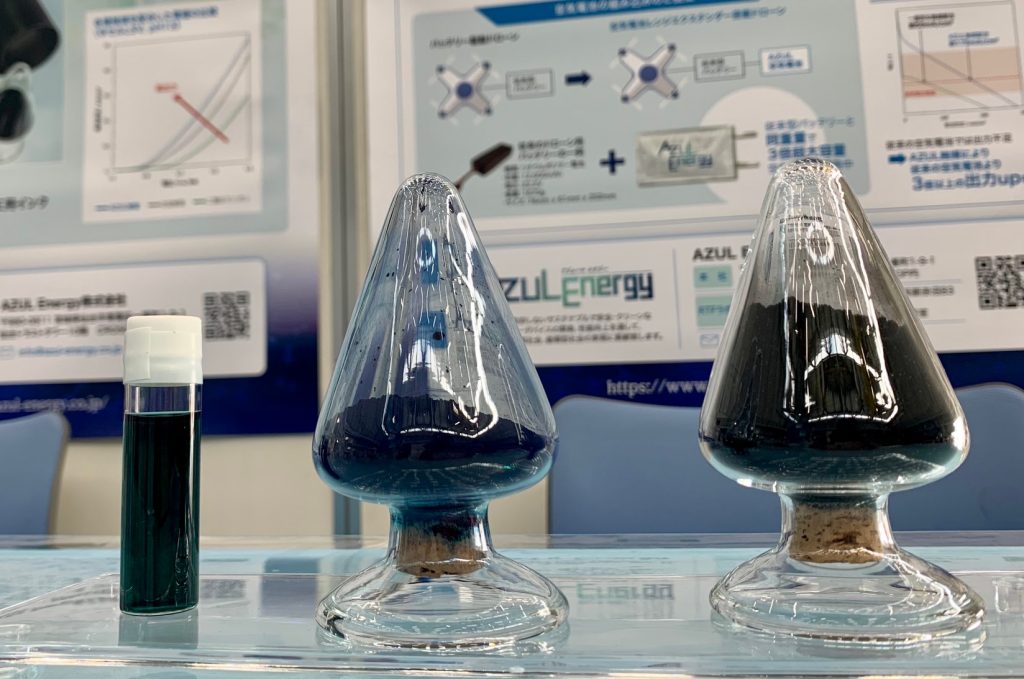

AZUL Energy株式会社(仙台市)が開発した電池を長持ちさせる新素材AZUL

「一般社団法人ふくしま総合災害対応訓練機構」のブースで、株式会社ニックスのドローン用アタッチメント

みちびきの展示ブースに展示されたACSLのSOTEN

東北大学が展示していたアイガモ農法のロボット。「実は曇天でも発電できるソーラーパネルがミソ」と話す東北大学未来科学技術共同研究センターの鈴木高宏特任教授

ソニーのAirpeakS1を展示していたKMT株式会社(長崎縁諫早市)。別のツアーでは飛行の実演を披露

ロボテスEXPO会場で行われたイベントに参加したVC

JUIDAもブースを設置していた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.11.18

ドローンを活用した災害対応事業を手掛ける株式会社テラ・ラボ(愛知県春日井市)は11月18日、福島県南相馬市の復興工業団地内に、新拠点TERRA LABO Fukushimaを竣工させた。新拠点は、福島ロボットテストフィールド(RTF)に隣接し、RTFの滑走路に直接のアクセスが可能だ。1万㎡超の敷地に建つ延べ床面積1320㎡の社屋は、製造格納庫、管制室、危機管理対策室を備える。この日行われた竣工式で松浦孝英代表は「地域の雇用創出や産業集積に貢献したい」とあいさつした。

福島ロボットテストフィールドの滑走路に直結 製造、管制、危機管理対策室を整備

内覧会で説明するテラ・ラボの松浦孝英代表(右演台)。手前が危機管理対策室、ガラスの向こうが管制室 新拠点TERRA LABO Fukushimaは800平方mの製造格納庫と管制室、危機管理対策室が整う、「世界でも類を見ない民間試験研究施設」(松浦代表)だ。事業としての正式名称は「長距離無人航空機の生産拡張に伴う製造・整備工場、及びデータ解析試験研究施設整備事業」で、整備に合計2億7千万円強が投じられた。

製造格納庫は工場としての機能を持ち、翌長4mの機体を40機格納できる。この日はアンテナ、発電機能を持つ中継、翼長8m機のモックアップなどが並べられた。管理室は送られたデータを解析する機能を備える。114パターンの映像レイアウトが可能。3次元データ解析システムを導入した。危機管理対策は解析したデータを踏まえ災害対策本部など外部と連携しながら迅速で適切な意思決定に導く。

現在はここを中心に、翼長4mの試験機で繰り返し飛行実験を進めている。松浦代表は「長距離高高度化が目標で、2万メートルの上空まで飛行の高さを引き上げて成層圏の近くまで情報を取りに行きたい」と話している。

この日の竣工式にはDRONE FUNDの大前創希共同代表パートナーら関係者、来賓などざっと200人が竣工祝に駆け付け、神事に参列し今後の発展を祈願した。竣工式では神事のあと関係者があいさつし、松浦代表の案内で施設の内覧会が行われた。

松浦代表はあいさつの中で「浜通り地域の課題はさまざまあります。この地域をイノベーションで活性化させたいし、南相馬というまちがロボットのまちであることを広く発信したい。そのためにも、地域の雇用創出や産業集積に貢献したい。この南相馬で、ベンチャーがメガベンチャーに変貌を遂げていきたいと思います」と力強くあいさつした。

南相馬市の門馬和夫市長は、「令和元年10月の台風19号の災害発生直後に、テラ・ラボ様はほかの機関とともに調査チームをつくり、画像情報収集で大変なご尽力を頂きました。そのおかげで復旧に役立てることができました。今回の竣工は、正確で迅速な情報把握、分析で防災、減災の実現に向けた大きな一歩と感じています。テラ・ラボ様がこの地で事業を拡大され、新工場を竣工されたことを大変喜ばしく、心強く思っています。これからも地元企業として、お手伝いをさせて頂きますので、末永いお付き合いをお願いします」と竣工を歓迎した。

竣工式終了後、松浦代表はドローントリビューンの取材に「防災はこれまで公共セクターが担ってきました。しかしこれからは民間のテクノロジーが重要になります。事業の整備には多くの補助金もつか和得て頂いていて、株式会社の役割そのものの見直しにもつながる可能性があると思っています。まずはここで事業を拡大させ、多くの人がこの工場で働き始め、ここに住みたいと思う人が増えればいいなと考えています」と話した。

施設概要 ◎事業名:長距離無人航空機の生産拡張に伴う製造、整備工場及びデータ解析試験研究施設整備事業 ◎所在地:福島県南相馬市原町区萱浜 南相馬市復興工業団地内 ◎敷地面積:10,754.18㎡(約3,259坪) ◎延床面積:1,320.00㎡(約400坪) ◎投資額:2億7700万円 ※自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金制度を活用

ゲートから見たTERRA LABO Fukushimaの外観

翼長4mの機体が並べられたTERRA LABO Fukushima

TERRA LABO Fukushimaから望む福島ロボットテストフィールド。500m滑走路と直結している

施設を説明する松浦代表

テープカットに臨む松浦代表。左となりは南相馬市の門馬和夫市長

竣工式であいさつする松浦代表

竣工式であいさつをする門馬和夫市長とそれを聞くテラ・ラボの松浦代表

神事で列席者が整列

竣工式の神事

竣工式には各界からはお祝いの胡蝶蘭が届けられた AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。