インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開し、ドローン事業、AAM(いわゆる空飛ぶクルマ)に積極的に関わっているGMOインターネットグループ株式会社(東京、熊谷正寿グループ代表)は、2025年12月3~6日に、東京の大規模展示会場「東京ビッグサイト」で開催される「2025国際ロボット展」(主催:一般社団法人 日本ロボット工業会/日刊工業新聞社)に出展すると発表した。GMOの同展示会への出展は初めてだ。GMOは「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットに関わるインフラ、セキュリティ、フィンテック、メディアなどの事業を展開しつつ、AI、ドローン、エアモビリティ、ヒューマノイドでの取り組みも広げている。2026年を「ヒューマノイド元年」と位置付けるなど、今後も取り組みを拡大させる方針だ。

2026年は“ヒューマノイド元年” 「日本を先進国へ」

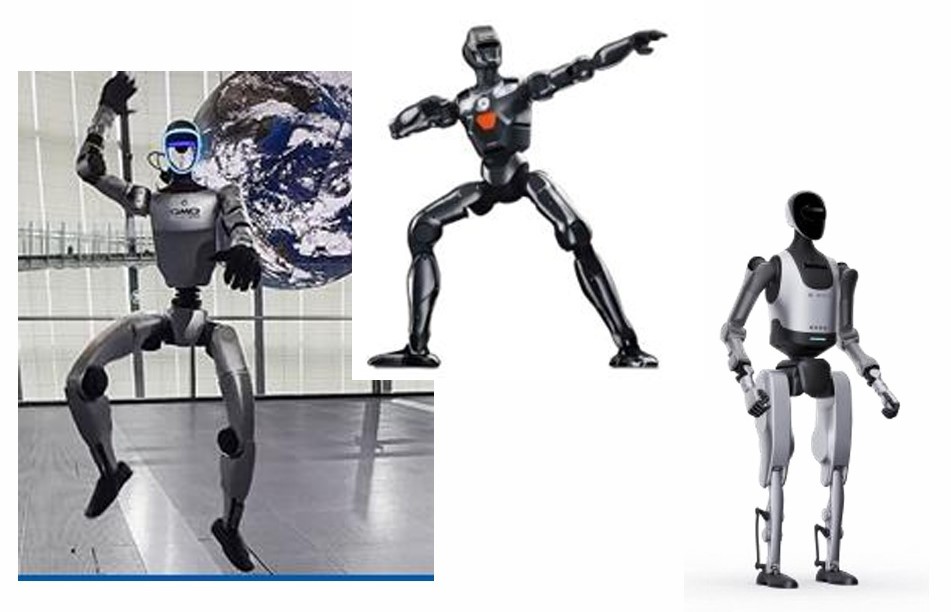

GMOは国際ロボット展に出展するブースで、グループ会社のGMO AI&ロボティクス商事株式会社(東京、内田朋宏代表取締役社長、GMO AIR)による人とロボットが共存する未来の体験を提供する方針だ。現時点では最新ヒューマノイドロボットの実機デモンストレーションのほか、AI・インターネットインフラ・セキュリティ技術を融合した新しいロボットソリューションや「ロボット人材派遣型サービス」の活用事例の紹介、労働力不足を解決する実証実験の成果展示などを行う予定だ。展示会の出展に関わる特設ページも開設した。

GMO AIRはすでに「ロボット人材派遣型サービス」を展開している。2025年4月に提供を始めたこのサービスでは、Unitree社「G1」を中心に、エンターテインメント領域、研究機関、実証実験現場に派遣している。用途や目的に応じて動作プログラムを実装し、多様なニーズに対応できる特徴を持つ。

日本のヒューマノイドロボット開発企業支援のため、GMOインターネットグループとして、ロボット開発企業向けにクラウドサーバー、セキュリティサービスなどを一定期間提供するなどのインフラ商材の提供支援や、開発支援基金の設立を通じた日本発のロボット技術開発の資金面での支援、GMOグループのAI・セキュリティ技術との連携による開発支援を進める方針で、同社は「日本をヒューマノイドロボット産業における先進国へと押し上げることを目指してまいります」とコメントしている。

GMOが出展するブースのイメージ

店での接客や倉庫で働く様子を再現(予定)

双腕クレーンゲームや四足歩行ロボットの操縦などを体験できる(予定)

ヒューマノイドだけで「G1」「PMO3」「WalerE」の3機種を展示する(予定) AIやロボティクスへの取り組みさらに加速 すでにドローン、AAMにも積極関与

GMOのAIやロボティクスへの取り組みは加速している。

今年(2025年)9月25日にはAIやロボティクスの第一人者が登壇する大規模シンポジウム「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」を開催した。熊谷正寿グループ代表は開会挨拶の中でAIとロボット、ヒューマノイドとの関係や、AI搭載のヒューマノイドの進化、その速度に対する恐怖感などに触れたうえ、1000人の来場者を前に「間違いなく来年は世界産業史上、『ヒューマノイド元年』と言われるようになると思います」と述べ、来場者に対しヒューマノイドへの関心と注意を喚起した。

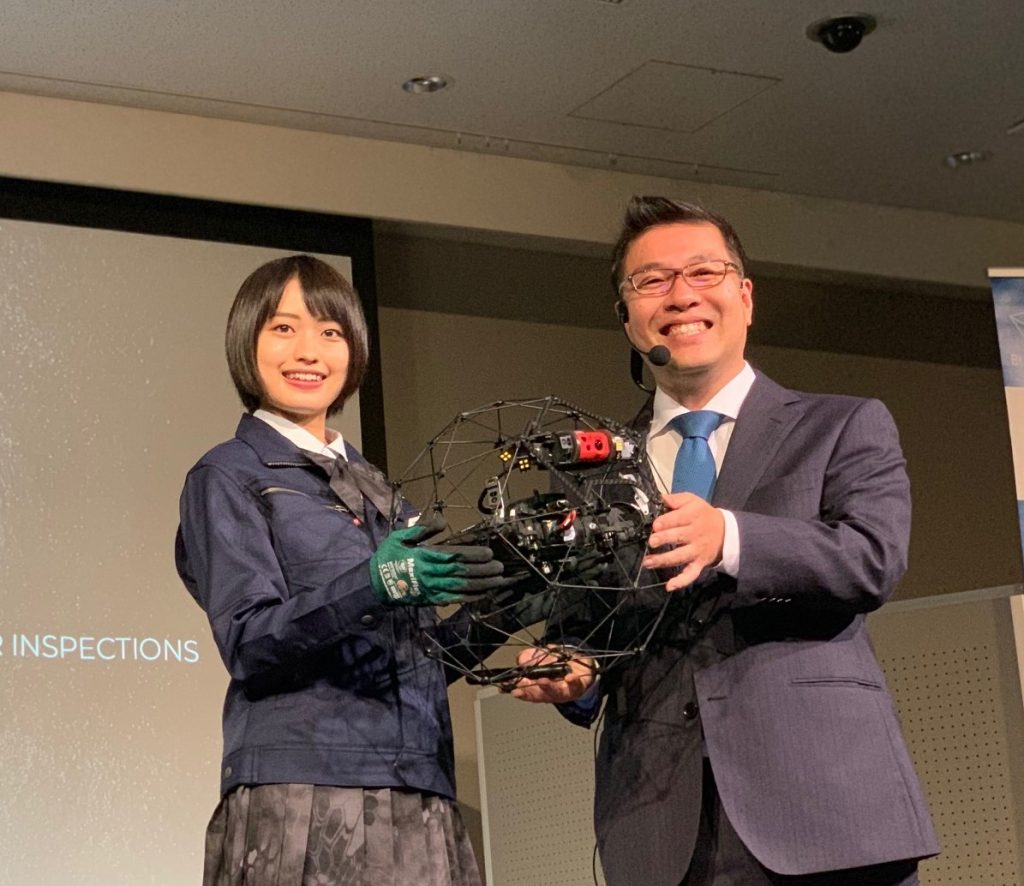

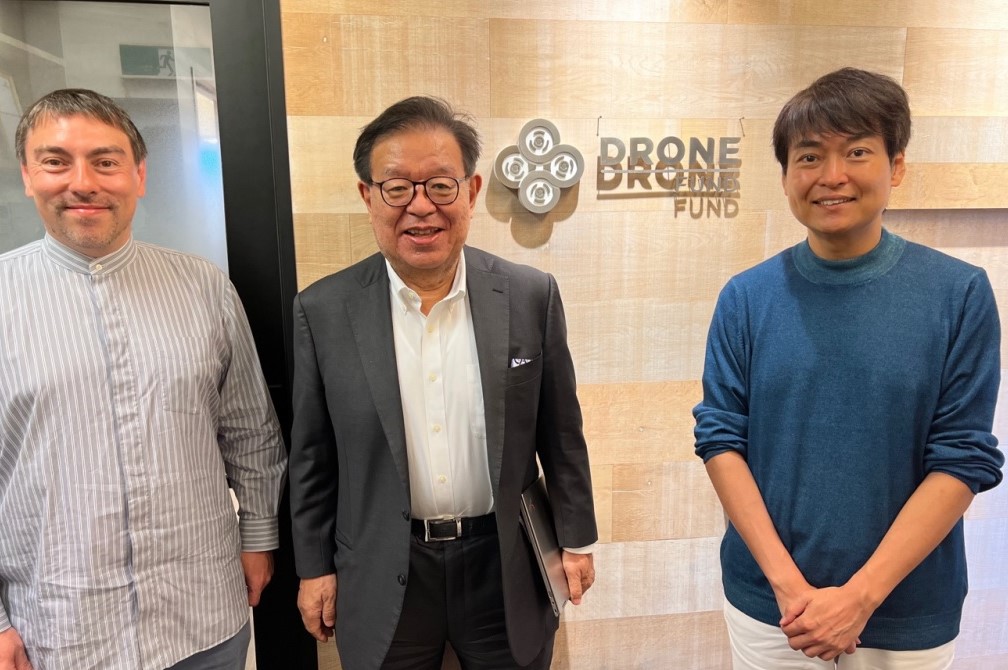

同社は昨年(2024年)9月にGMO AIRを設立して、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げて活動することを公表した。12月には、熊谷代表の思考やフィロソフィー、GMOインターネットグループのカルチャーを学習した社内向けバーチャル知的ナビゲーター「AI 熊谷正寿」を発表し、今年(2025年)9月24日には、そのAIをヒューマノイド「Unitree G1」に搭載した「ヒューマノイド 熊谷正寿」を発表した。「ヒューマノイド 熊谷正寿」は投げかけられた質問に対し熊谷代表の思考に基づいて回答できる。「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」でお披露目されたほか、終了後の報道陣の取材には、生身とヒューマノイドの“2人の熊谷正寿”がそろって記者団からの質問に答えてみせた。

大会議の冒頭のあいさつの中で、熊谷代表は「AIはパソコンやスマホの画面の中だけですが、ロボットに搭載されてフィジカルに世の中をかえていきます」とAIがロボットに搭載されることの意義を確認。「ヒューマノイド 熊谷正寿」についても「私は寝て食ってサボりますが、彼は電池を食わせれば24時間365日働けます。また私は年を取りますが彼は無限にコピーできます。無限の可能性を秘めているのがヒューマノイドだと感じています」と述べていた。

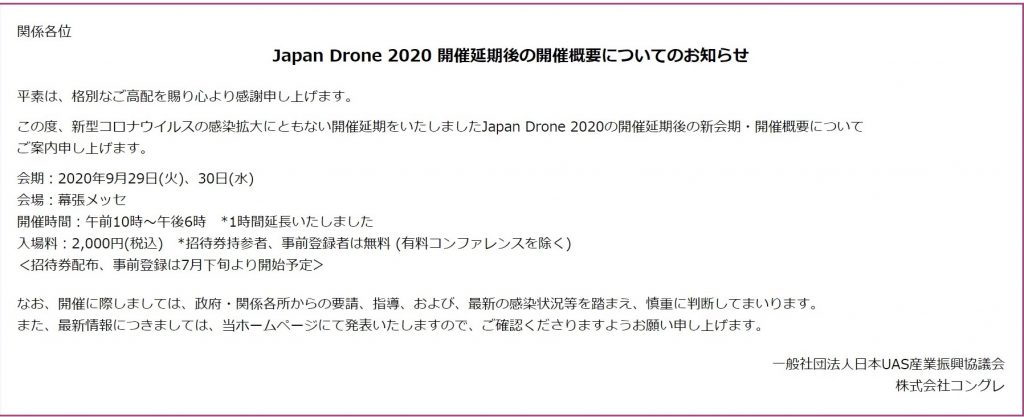

すでにドローンやAAM市場へのかかわりも強く持っている。ドローンについてはハッキングなどへの対策として、サイバーセキュリティ、情報セキュリティの点から関わっていて、ドローンの大規模展示会Japan Droneにスポンサーに名乗りを上げ、ブースも出展してきた。

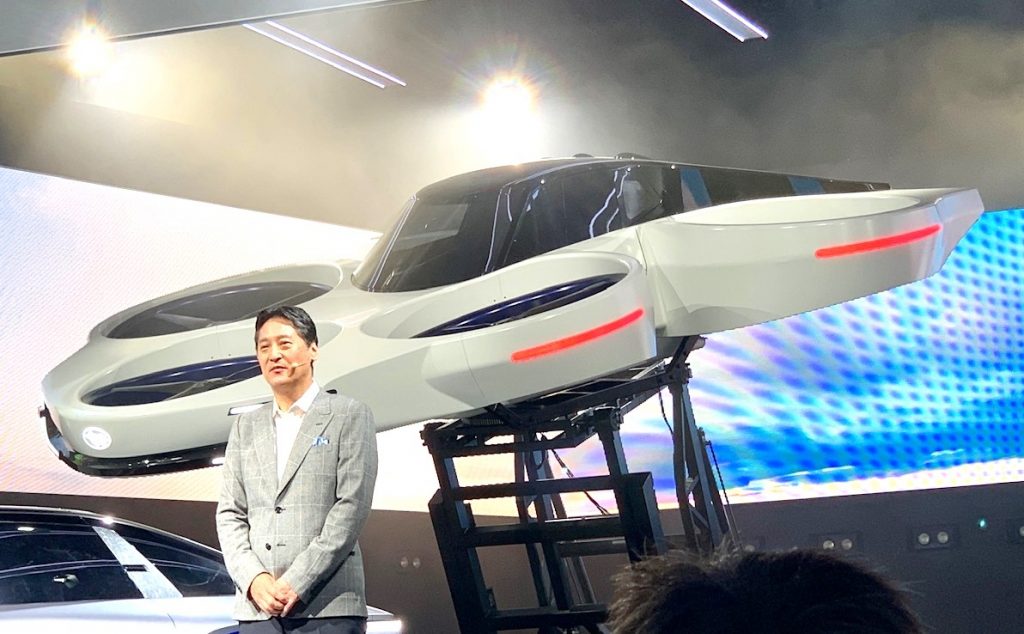

AAMについては2023年1月23日に、熊谷代表が、アメリカの1人乗りAAMの開発を手掛けるLIFT社(LIFT Aircraft INC.)から操縦士証「BEGINNER PILOT CERTIFICATE」を日本人として初めて取得したと発表し、3月15日には丸紅株式会社(東京)が大阪城公園(大阪市)で行った実証実験で熊谷代表自身が、LIFT社の1人乗り乗りエアモビリティ、HEXA(ヘクサ)の操縦する様子を公開した。その後もGMOがスポンサーとしてかかわったJapan DroneのブースにHEXAを展示するなど、エアモビリティの社会受容性向上に貢献した。

GMOインターネットグループは「現在、ヒューマノイドロボットの技術革新は急速に進み、将来的には自動車産業を超える規模の産業革命をもたらす可能性があります。一方で、日本は中国・米国・欧州諸国に比べ、この分野での産業化分野において遅れをとっている状況にあります。他国では産官学が一体となってヒューマノイドロボット産業の育成に注力しており、日本においても同様の取り組みが急務となっております」と課題を指摘し、「GMOインターネットグループは、AI技術、堅牢なインターネットインフラ、高度なセキュリティ技術を融合し、ロボット社会実装の安全性と信頼性を支える基盤を提供することで、日本の社会課題解決に貢献してまいります。今回の出展は、日本のロボット産業の発展を後押しし、産官学連携による社会課題解決を推進するという、GMOインターネットグループの姿勢を示すものです」と出展の意義を伝えている。

参考「2025 国際ロボット展」(https://irex.nikkan.co.jp/)

「ヒューマノイド 熊谷正寿」とツーショットで取材に応じるGMOインターネットグループの熊谷正寿代表。ちなみに向かって左がヒューマノイドで右が生身

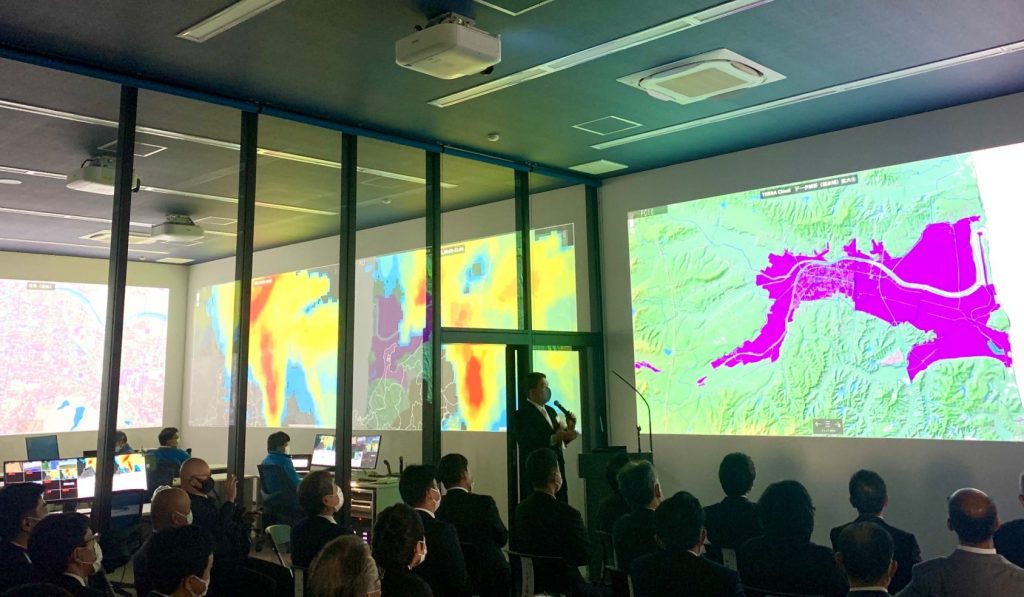

1000人の来場者を前に「2026年はヒューマノイド元年」とあいさつするGMOインターネットグループの熊谷正寿代表

関心を持つ関係者が多く集まった「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」=9月25日、東京・渋谷 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.9.11

スウェーデン航空ベンチャーJetsonは、同社が開発した1人乗り用のパーソナルeVTOL型AAM「Jetson ONE」を米カリフォルニア州で購入者に初めて納入したと公表した。引き渡しを受けたのは経験豊富な航空愛好家パーマー・ラッキー氏で、50分ほどの地上訓練を受けたのちその場で飛行に挑み、低高度での飛行を楽しんだ。同社が公開した動画にその様子が納められている。納品時にはJetson創業者兼CTOのトマシュ・パタン氏(Tomasz Patan)とCEOのステファン・デアン氏(Stephan D’haene)が開封と飛行前点検を手伝った。

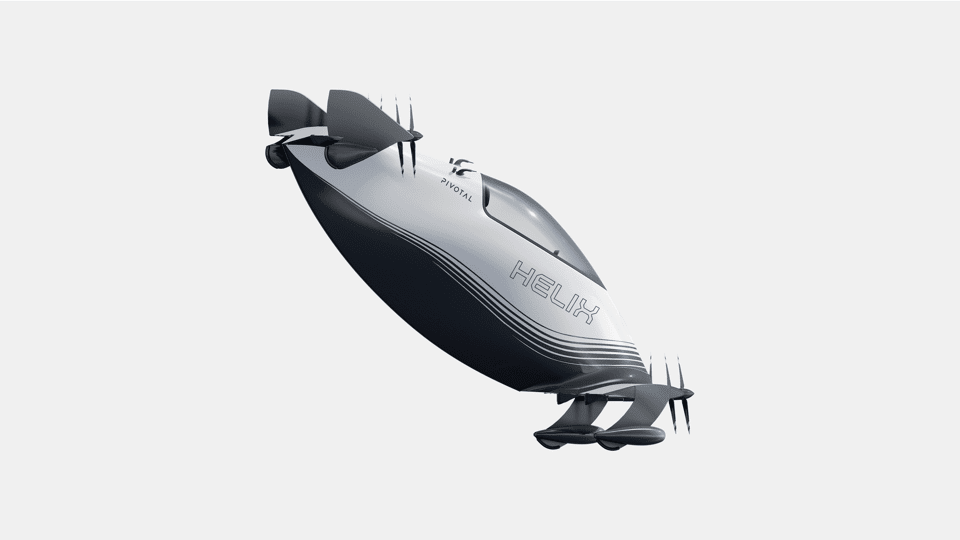

LIFTの「HEXA」、Pivotalの「Helix」同様のウルトラライトクラス

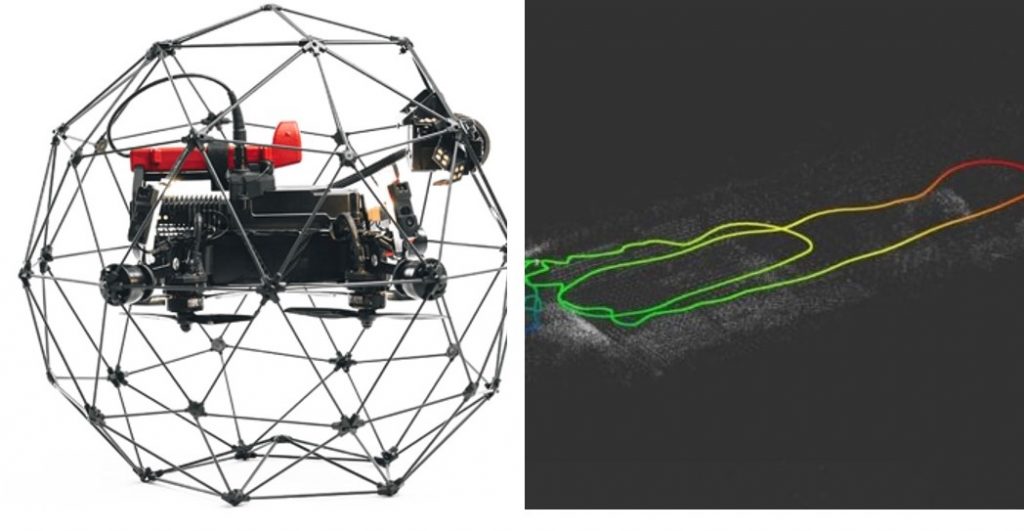

Jetson ONEは機体重量が86㎏で、飛行そのものについて航空当局のライセンスの有無の制約を受けず、機体のトレーニングを受ければ引き渡しを受けられるウルトラライトクラスに当たる。同クラスのパーソナルAAMには、米LIFT Aircraft社の「HEXA」や米Pivotal社の「Helix」がある。

日本ではこのうちHEXAが2年半前の2023年3月に、大阪城公園でデモフライトを行っている。このさいAAMの普及に力を入れているGMOインターターネットグループ株式会社(東京)の熊谷正寿代表が、日本国内で日本の民間人とし初めて搭乗し、披露の様子を公開した。現在開催中の大阪・関西万博では「空飛ぶクルマ」のひとつとして飛行が披露された。

なお日本でのAAMの議論の中心は操縦士が搭乗して旅客運航する「商用運航」などが中心で、個人用AAMの導入環境に関する議論は大きな進展を見せていない。一方で米国で飛行経験を積むことはいまでも可能だ。

今回、米国で購入者に納品されたJetson ONEは、アルミとカーボンファイバーのフレームに8つのローターを備え、ジョイスティックで操作するタイプの機体で、最高速度102㎞で20分まで飛行できる性能が公表されている。主に個人利用向けの機体だが、救助訓練に参加した経験も持つ。ポーランドとスロバキアの国境にまたがるタトラ山脈では、ポーランド山岳救助隊(GOPR)と連携して緊急時を想定した訓練に2機のJetson ONEが2機用いられたことが今年7月に公表されている。ルバニ山(標高1211m)頂上など遠隔地への迅速対応ミッションを含む訓練で、目的地まで4分未満で到着するなど、現場に迅速に到着し、応急対応を実施したり、状況を把握したりする「ファーストレスポンダー」としての役割を果たす可能性を示した。

Jetson ONEは税抜きで12万8000ドルで注文を受け付けているが、2025年、2026年分の注文はすでにいっぱいになっている。

参考:GMO熊谷氏、HEXA搭乗し飛行を公開

参考:GMO熊谷氏にHEXA公開搭乗の理由を聞く

参考:米Pivotal、パーソナルAAM発売開始

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.7.9

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

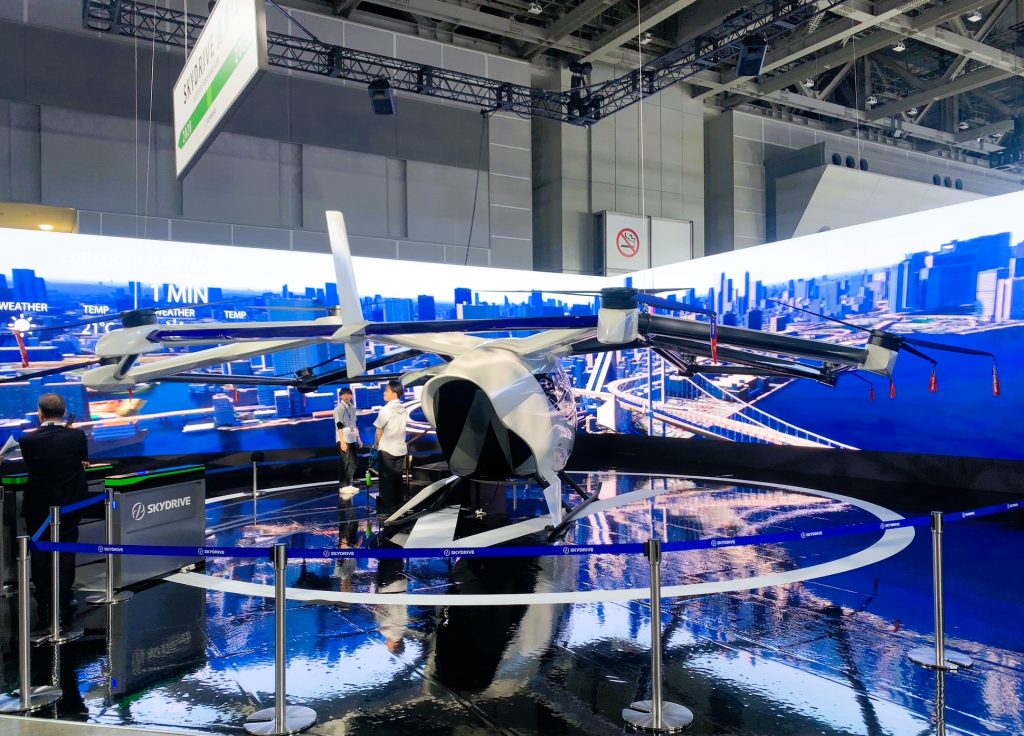

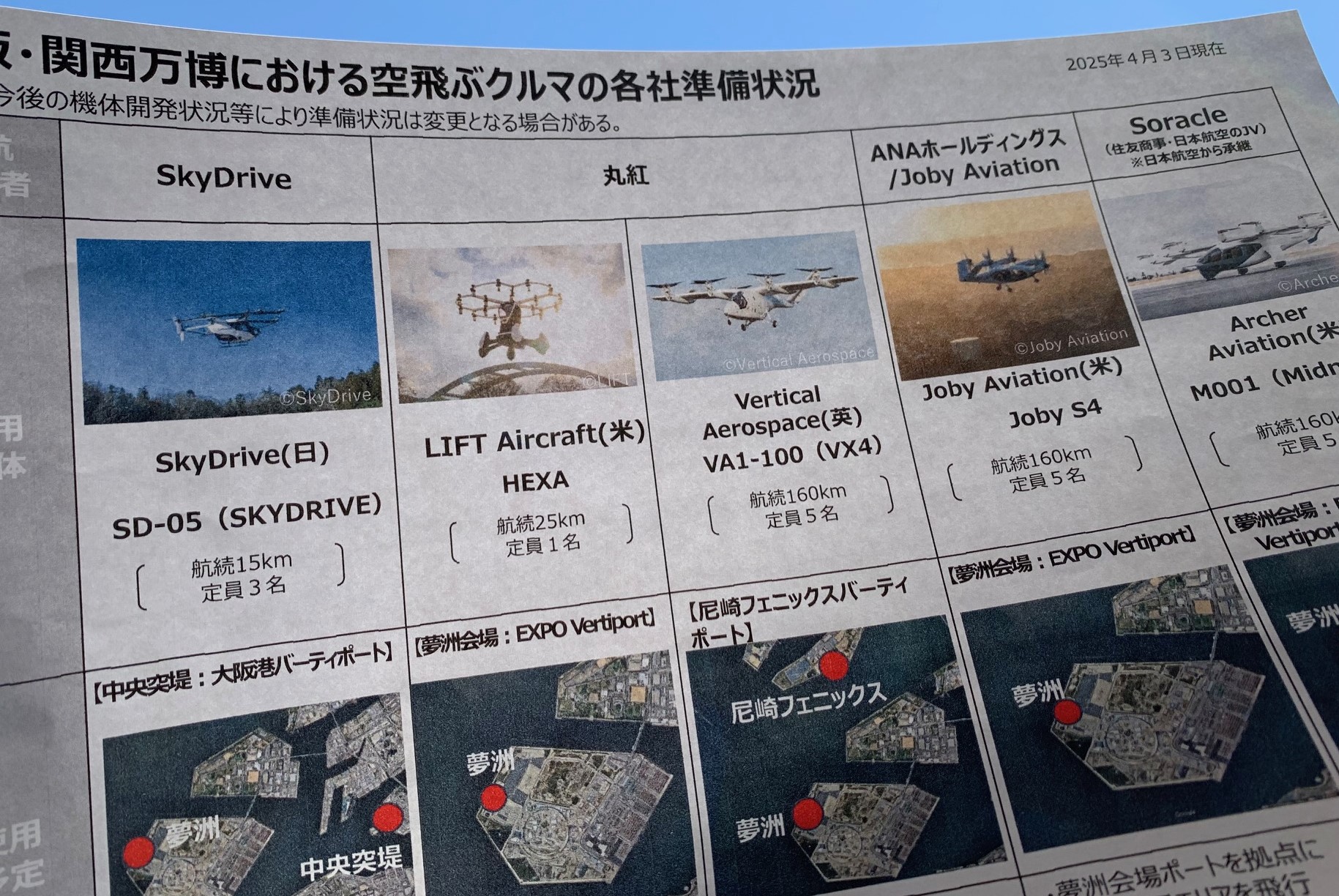

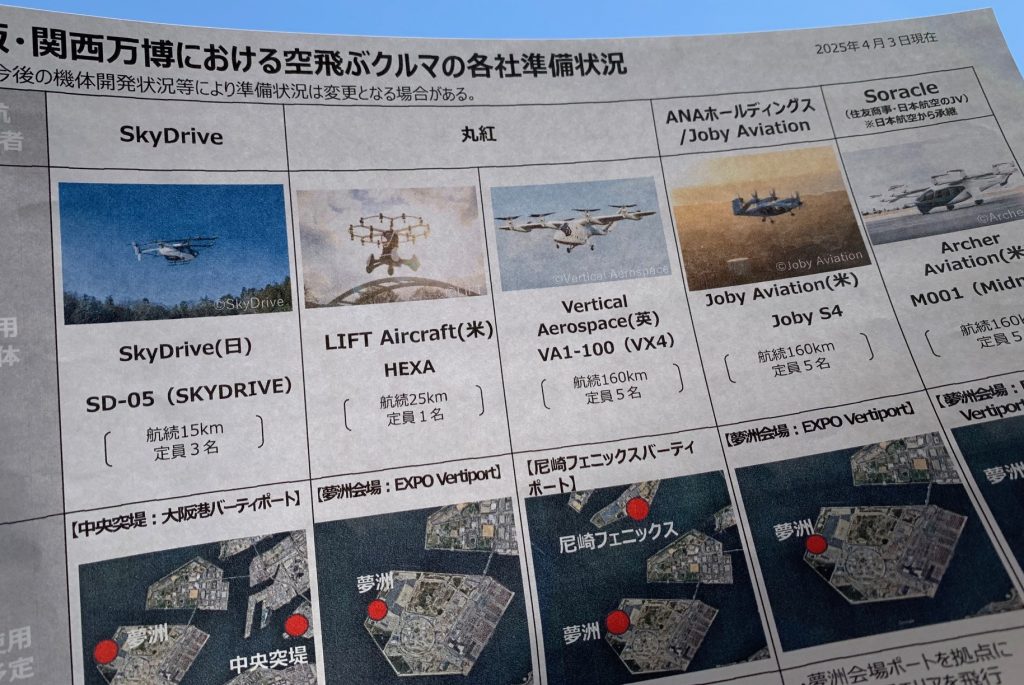

大阪・関西万博でのAAMのデモ飛行に関連し、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は自社開発機「SKYDRIVE」(SD-05)を、大阪・関西万博が開幕する4月13日に飛行させる方向で調整している。丸紅株式会社(東京)も米LIFT Aircraftの1人乗り機「HEXA」を開幕日に飛行させる方向だ。デモ飛行は期間中に断続的に行われる。英Vertical Aerospaceの「VX4」は丸紅が10月に、米Joby Aviationの「S4」はJobyとANAホールディングス株式会社(東京)が9、10月に飛行を調整している。

SkyDriveは7,8月も HEXAは森之宮でも 米Archerの飛行は断念

AAMデモ飛行の検討状況は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(大阪市)が4月3日に公表した。飛行させるのは「運航事業者」4陣営のうちSkyDrive、丸紅、ANAホールディングスの3陣営で、丸紅の2機種を含め4種類の飛行が調整されている。米Archer Aviation製「MIDNIGHT」の飛行を計画していた株式会社Soracle(東京)は万博期間中の飛行を取りやめる。

開幕日の4月13日の飛行を調整しているSkyDriveと丸紅の2陣営だ。

SkyDrive は3人乗りの「SKYDRIVE」を開幕日に実機の展示と飛行とを実施する方向で調整している。同社は7月中旬から8月下旬にかけて、万博会場の「EXPO Vertiport」と、直線距離で約4.5㎞離れた中央突堤に整備した会場外空港「大阪港バーティポート」の間の運航や周回飛行などを計画している。

丸紅は運航事業者となった当初から飛行を計画してきた英Vertical Aerospace社の5人乗り機「VX4」(VA1-100)に加え、昨秋以降、追加で投入を検討すると表明していた米LIFT Aircraftの1人乗り機「HEXA」も飛行させる。開幕日にはこの1人乗り機「HEXA」を会場内の「EXPO Vertiport」の敷地内で飛行させる方向だ。丸紅はHEXAを開幕日を含めその後一週間程度飛行させることを検討しているほか、ゴールデンウイーク期間の約10日間、6月上旬の1週間程度、7月中旬など断続的な飛行を検討している。7月以降は森ノ宮エリアでの飛行も調整している。飛行はいずれも離着陸場所が同じ周回になるとみられる。

英VAの「VX4」について、丸紅は10月に2週間ほど万博会場の「EXPO Vertiport」と直線距離で約3.5㎞の尼崎フェニックス(兵庫県尼崎市)との間の運航などを調整している。丸紅は昨年秋から期間限定した飛行になることを表明していた。

米Joby Aviationの「S4」は同社とANAホールディングスが9月下旬から弁朴が閉幕する10月13日までの数週間、万博会場の「EXPO Vertiport」を拠点に、湾岸周辺エリアを飛行させることを検討している。

なお、公表された検討状況には、「今後、事情により変更する場合がある。また、機体メンテナンス等のため、運航期間中に運休する日がありうる」と注釈が添えてある。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.5.18

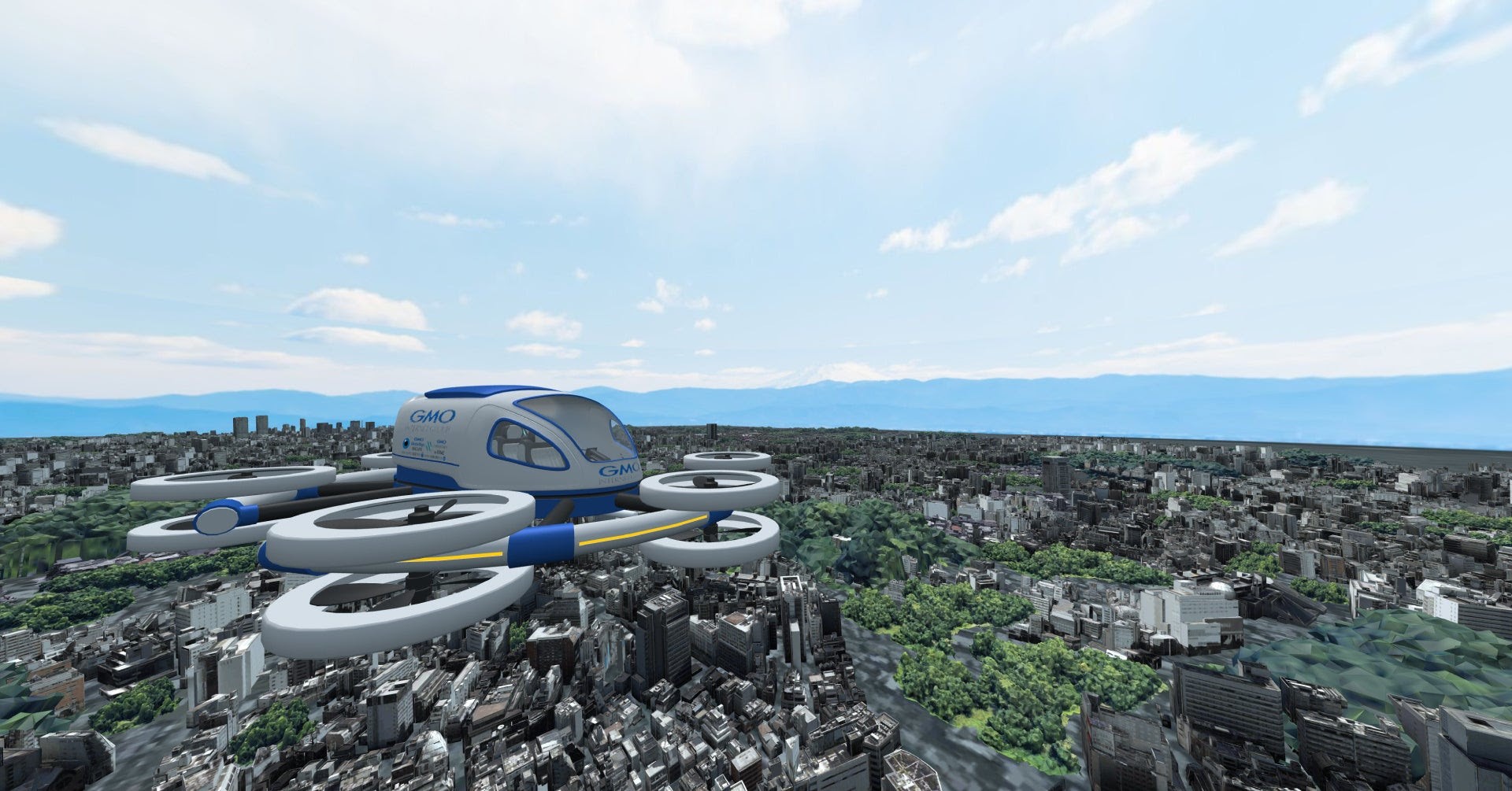

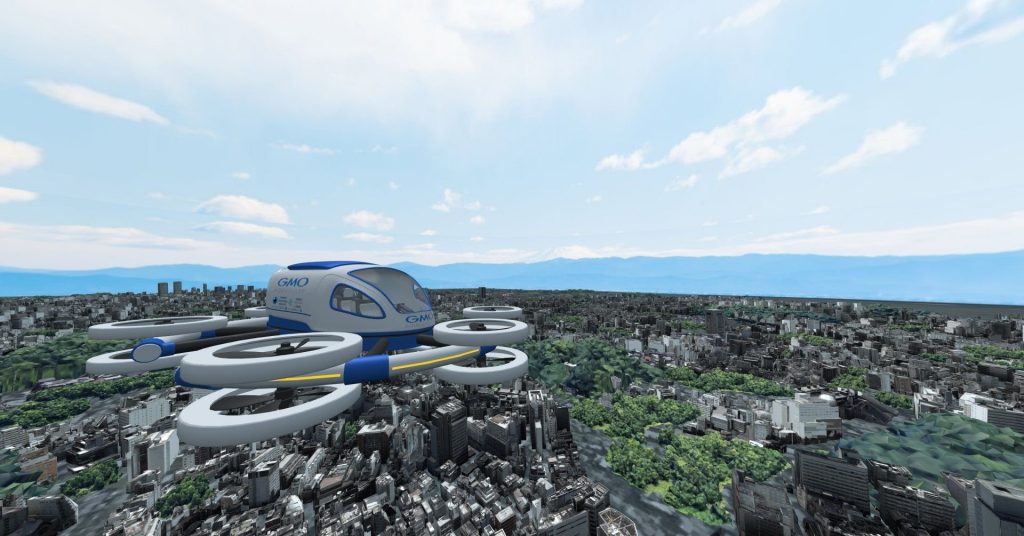

GMOインターネットグループ(東京、熊谷正寿グループ代表)は、6月5~7日に千葉・幕張メッセで開催される展示会「JapanDrone/次世代エアモビリティEXPO2024」で、同社グループが拠点を構える東京・渋谷と東京・用賀間をいわゆる空飛ぶクルマで移動するVR体験を提供する。参加者はゴーグルを装着し3分間の空の旅を疑似体験し、鉄道で10分強、バスで30数分の経路と比較できる。VRコンテンツでは外部からハッキングを受けても安全性が確保される様子など空のセキュリティを体感する内容も盛り込む方向で、現在コンテンツの作成を進めている。同社グループは今回のJapanDroneに最大スポンサーである「Platinum Sponsor」として出展する。同社が最大スポンサーとなるのは3年連続だ。毎回、高い話題を提供しており、今回も空の移動革命を進めるうえで欠かせないセキュリティをテーマに、グループの事業などを紹介する。

3年連続の最大スポンサーとして空のセキュリティ推進

GMOインターネットグループがJapanDroneで提供するVR映像は、同社グループが本社(セルリアンタワー、渋谷フクラス)を構える東京・渋谷から、同社グループが映像制作・配信スタジオや研究拠点をを置くGMOインターネットTOWER (「世田谷ビジネススクエア」の副名称)のある用賀まで飛行体験ができるコンテンツ。3Dモデリングで作成された東京の街並みを堪能できる。途中、ハッキングを受けても、セキュリティ技術により安全が確保される内容を盛り込むことなどを盛り込む方向で、同社は「空飛ぶクルマが実装された世界観を体感いただくのと同時に、その前提となる空の安全の確立に向けたセキュリティの重要性をお伝えいたします」という。コンテンツは約3分で、ブースにはVR設備を10基ほど備える計画だ。

第一本社のある渋谷のセルリアンタワーから用賀駅直結のGMOインターネットTOWERまでは、鉄道なら田園都市線「渋谷」・「用賀」間で12~15分、バスなら東急バス「道玄坂上」・「用賀駅」間で約35分の移動。ぞれぞれ地下、地上の移動で、今回の空の移動との比較が楽しめそうだ。

ブース内のステージでは、「ドローンセキュリティ」「IoT セキュリティ」をテーマに、同社グループの「ホワイトハッカー」が、便利さの裏に潜むリスクや対策を展示したりグループが提供するセキュリティ事業を紹介したりする。エンジニア要請事業や農業DXなどを手掛けるドローン・ジャパン株式会社(東京)、軽量セキュリティライブラリのwolfSSL Japan 合同会社(ウルフエスエスエル、東京、米国本社:ワシントン州)などとの取り組みも紹介する。 JapanDroneのステージでは6月5日、セキュリティをテーマとしたパネルディスカッションにも登壇する。

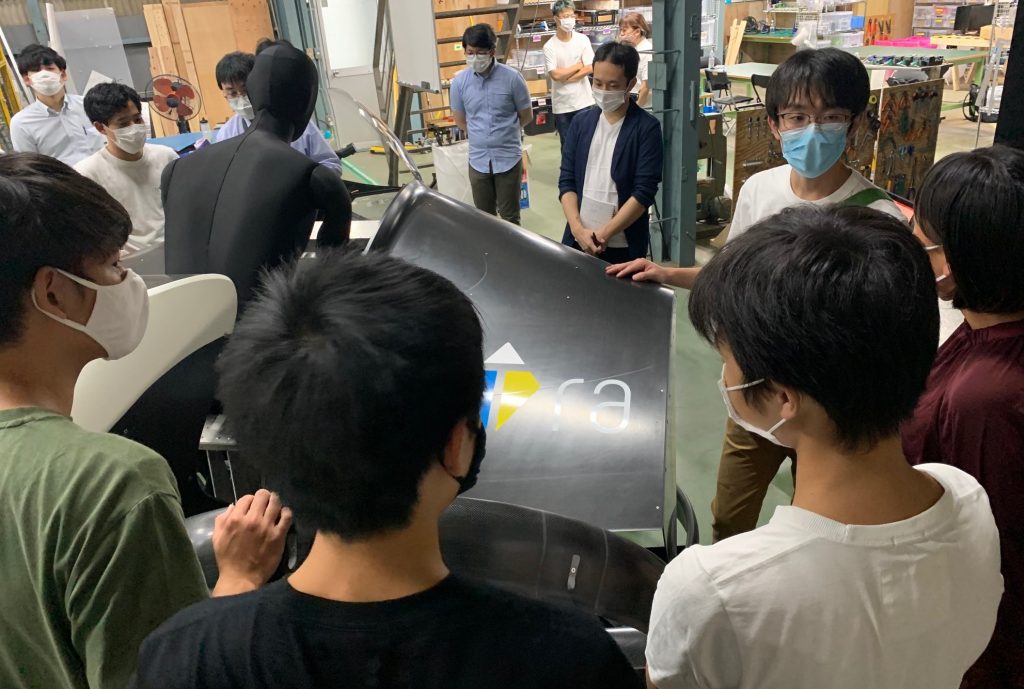

GMO インターネットグループは今回のJapanDroneに最大のスポンサーとして出展する。最大スポンサーとしての出展は3年連続で、毎回、目を引く展示で来場者を沸かせてきた。前回2023年のJapanDroneでは、米LIFT社の1人乗りの機体HEXAの実機をブース内で展示し、官民多くの視察団がおとずれたほか、設置機への乗り込み体験を希望する行列ができた。ブース内にはHEXAのトレーニングマシンもあり、この体験希望の行列もできたことからひとつのブースに複数の行列ができたことで話題となった。

HEXAについては、GMOの熊谷正寿グループ代表が昨年(2023年)3月に大阪城公園で実施された飛行デモで、機体に搭乗して飛行する様子を公開し多くのメディアに取り上げられるなど話題になった。

その後のDroneTribuneのインタビューで、熊谷正寿グループ代表は、空のセキュリティに力を入れる企業のトップとして、身をもってその覚悟と現在の技術の高さを示すことが目的だったことを明かしていて、いわゆる空飛ぶクルマの社会実装を推進する姿勢を強くアピールした。いわゆる「空飛ぶクルマ」に対して一般層からは「安全性」についての関心が高いことが知られており、GMOインターネットグループは空のセキュリティの推進をアピールすることで、社会実装の環境を整える構えだ。

熊谷正寿グループ代表のインタビュー(2023年5月掲載)はこちら

GMOインターネットグループの出展では渋谷から用賀までの空クルで移動する疑似体験ができる

GMOインターネットグループが本社を構える東京・渋谷がVR体験の起点

VR体験の目的地はGMOインターネットTOWERのある東京・用賀だ

渋谷から用賀までは東急田園都市線でつながっていて、VR体験の空の移動との比較もできそう

GMO本社に近いバス停から用賀駅までのバス移動を予習すれば、空クル移動との比較も

JapanDroneでは3年連続の最大スポンサーとしての出展。前回2023年も多くの来場者が押し寄せた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.1.11

乗用eVTOL開発の米Pivotal社(ピヴォタル、旧Opener)は1月9日、米国で1人用パーソナル・エアリアル・ビークル(PAV)、Helix(ヘリクス)の販売を始めた。基本価格は「パッケージ1」で19万ドル(約2800万円)、外装、装備を充実させたパッケージ2が24万ドル(3400万円~)、デジタルフライトパネルなどを備えるフライトデッキを装備し自在な外装を楽しめるパッケージ3が26万ドル(3800万円)などとバリエーションがある。ヘリクスはバッテリーで動く軽量のeVTOL(電動垂直離着陸)機で、米国内で所定の条件下で当局の免許不要で飛ばせるパート103ウルトラライト級にあたる。早ければ6月に納品される。

ウルトラライト級のPAV 個人需要開拓の起爆剤として日本でも関心喚起へ

米PivotalのHelixは、Pivotalの前身Opener社時代に開発していた一人乗りPAV、「BlackFly」をベースに新たなシート素材を採用したほか、モバイル対応の先進的なビュースクリーンを搭載し、キャノピーのアップグレード、カスタム外装など、数々のデザイン改良を取り入れた刷新モデルだ。

8つの固定ローターと2組のタンデム翼を持つシングルシートPAVで、ローターも翼も機体に固定されていてティルトさせることはできない。代わりに機体全体を傾けて浮上から巡行へに切り替えるティルト・クラフト・アーキテクチャを採用している。幅414㎝、長さ408㎝、高さ140㎝。何も積まない状態での重さは約16㎏だ。

3 つあるシステムのいずれかに障害が発生した場合でも、他の 2 つのシステムで障害をカバーするトリプルモジュラー冗長性を備えるほか、短時間で確実に展開するバリスティックパラシュート、緊急時に水上に降りられるためのフロートなど水上機能、確実な着陸を支援する下向きの着陸カメラ、ADS–B(送型自動従属監視、Automatic Dependent Surveillance–Broadcast)も搭載する。

購入できるのは米国の18歳以上で、体重が220ポンド(約100㎏)以下、立っている時の身長が6フィート5インチ(約196㎝)以下、座っている時の身長が3フィート3インチ(99㎝)以下の希望者。米国内の空港から離れた混んでいない場所など定められたエリアで、海抜5,000フィート(約8,000メートル)までの上空で飛べる。米国には、クラスGと呼ばれる航空管制の管理外の日の出から日没までの間であれば飛行可能(Class G airspace over uncongested areas in the daytime)というルールがあり、これに準拠する。個人の短距離移動や空中散歩などのエンターテインメント利用を想定している。

パッケージ1からパッケージ3までのライイナップがあり、基本のパッケージ1(19万ドル)は、ピュアホワイトとカーボンファイバーの外装仕上げで、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、標準フライトデッキ、HD着陸カメラ、レベル1充電器、ビークルカート、包括的なパイロットトレーニング、標準保証が含まれる。

パッケージ2(24万ドル)にはトレーラーとデュアルウィングカートがつく。2つの充電器、4Kランディングカメラ、ADS-B航空管制システム、統合プロポ、延長保証が含まれている。具体的には、グロスホワイトとストライプのカーボンファイバー外装、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、標準フライトデッキ、着陸支援、録画、共有機能付き4Kカメラ、統合された航空またはGMRS無線セット、ADS-BインおよびリモートID航空交通システム、レベル1およびレベル2充電器、カスタムカップリングケーブル、デュアルウィングカート付き輸送トレーラー、ビークルカート、包括的なパイロットトレーニング、保証がセットになる。外装は胴体上部がグロスホワイトで、胴体下部にストライプ状のブラックカーボンファイバーを組み合わせる。

パッケージ3(26万ドル)ではスタイルのデザイン性を高めたことが特徴だ。グロスホワイトとカーボンファイバーで仕上げ、さらにティール、コッパー、シルバーのアクセントカラーを選べる。また、外装をフルカスタムすることも可能だ。このほかの具体的な内容は、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、オプションのキャノピーセラミックトップサイドコーティング、プレミアムフライトデッキ、着陸支援、録画、共有機能付き4Kカメラ、ビーコンライト、統合型航空無線またはGMRS無線セット、ADS-Bイン、ADS-Bアウト、リモートID航空交通システム、統合型緊急探知機(ELT)、レベル1およびレベル2充電器、カスタム・カップリング・ケーブル、デュアルウィングカート付き輸送トレーラー、ビークルカート、総合操縦訓練、ゲスト向けの包括的パイロット・トレーニング、保証などとなっている。

PAVとしては米LIFT社のヘクサ(HEXA)が2023年3月、大阪市の大阪城公園でGMOインターネットグループ株式会社(東京)の熊谷正寿グループ代表が搭乗した飛行が披露されている。日本では一人乗り、個人用途のエアモビリティ市場や制度整備は着手できていないが、2025年の大阪・関西万博で旅客用としてのエアモビリティ(いわゆる空飛ぶクルマ)の運用が現実味を帯びる中、一人乗りの手軽なエアモビリティ、PAVの注目度は高まりそうだ。

Helixの公式サイト

着陸4Kカメラが着陸を支援する

機体に記号をペイントできる

トレーラーで移動させることができる

パッケージ3では外装のフルカスタムが可能だ

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。