- 2025.2.24

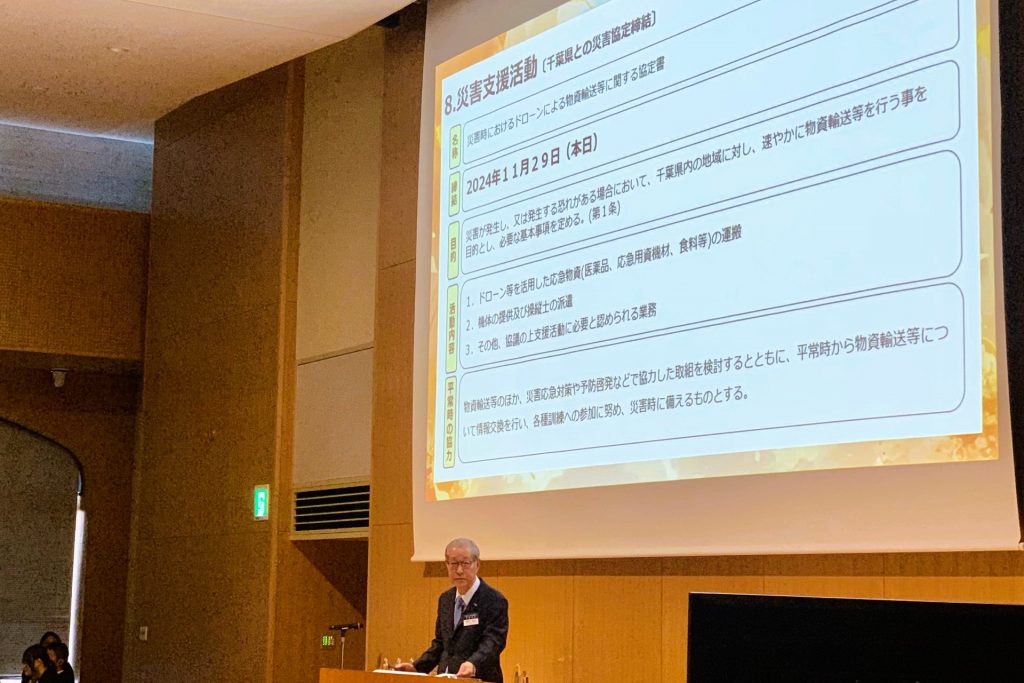

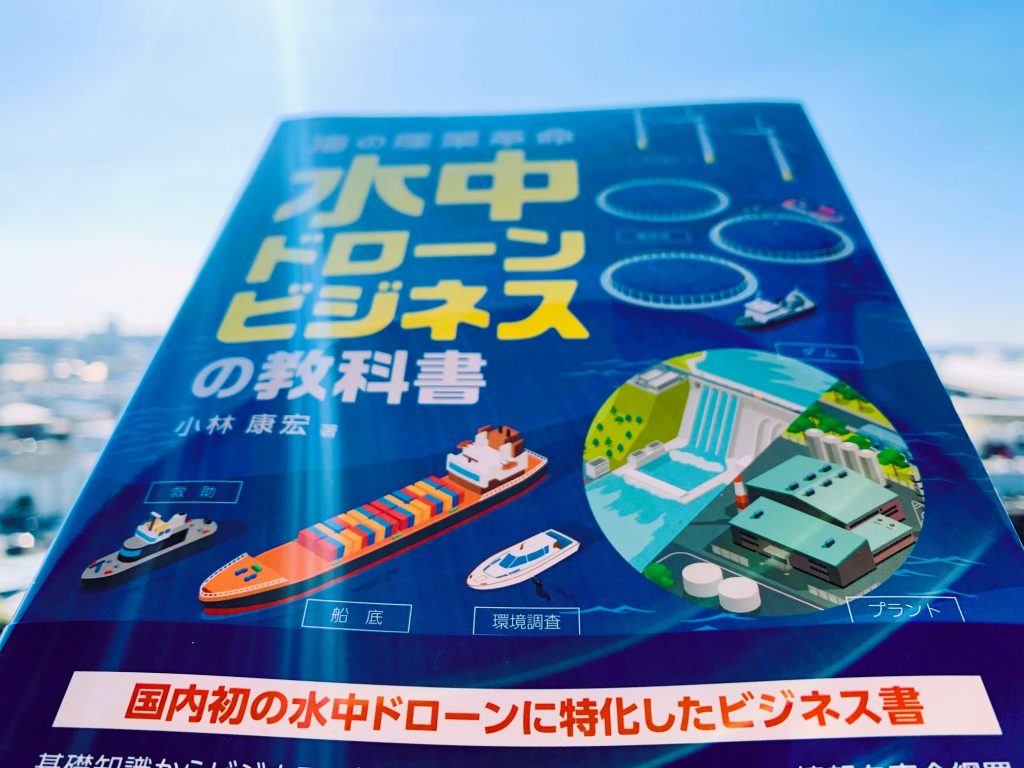

ドローン事業を展開する株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)は2月21日、同社の小林康宏(みちひろ)代表の著書、『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』の出版記念イベントを都内で開催した。書籍には水中ドローンの概要、活用例、ビジネスの構築法などをまとめてある。小林代表があいさつの中で書籍の概要を説明したほか、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の吉田弘氏、PwCコンサルティング合同会社の南政樹氏が講演した。関係先や産官学各層の来場者が講演に耳を傾け、交流を繰り広げた。

南氏「積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来」

イベントの冒頭であいさつした小林代表は、スペースワンが手掛ける事業と水中ドローンにかかわる経緯に触れ、「新型コロナ禍の期間に知見がたまり、それを本に盛り込んだ。はじめての人にもわかってもらえる内容だと思っている」と紹介した。書籍はA5版、

JAMSTEC地球環境部門北極環境変動総合研究センター北極観測技術開発グループの吉田弘グループリーダーが北極の氷の下を水中ドローンで観測した経験などを「海氷下でのドローンの活躍」の演題で講演した。講演の中で書籍を手に取り「必要なことを網羅してあるすぐれた本」と紹介した。

PwCコンサルティング合同会社の南政樹シニアマネージャーは、今後AIの活用が急速に拡大する中、水中ドローンがAIの基盤となるデータ収集に力を発揮すると見込まれることや、集めたデータから知恵を創造することが対価の得られる価値につながることなどを「水中ドローンとデータビジネス」の演題で講演した。

南氏は「『風が吹けば桶屋がもうかる』を生成AIが考えたらどうなるのか。予想もしないような新しい価値を生み出すために、さまざまなデータに活用の可能性が出てくる。技術は進歩し、人ができることは増えるが、私たちはそれを人の作業の代替のためだけでなく、新しい価値の創造につなげないと、事業の継続が困難になる。品質の良いデータが豊富にあることが、次のチャンスにつながる。その意味で、積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来のひとつだと考えています。」と述べた。

このあと参加者をまじえた交流会が催された。

出版記念キャンペーン展開中 無料贈呈も

スペースワンは海外の展示会で水中ドローンに出会ったことをきっかけに事業に参入した。排他的経済水域と領海をあわせた日本の海洋面積は447万平方キロメートルと世界6位、深さまで含めた堆積では世界4位の海洋大国であることや今後多くの分野で活用が見込まれることから事業を本格化させ、機材導入や導入支援、人材育成、現場での運用などを展開している。2019年には一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)を発足させ、産業の健全な発展に力を入れている。

出版した『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』はA5版、ソフトカバーの単行本で224ページ。定価は1800円+税。スペースワンが運営するAIR OCEANオンラインストアhttps://shop.airocean.jp/で購入できる。また出版を記念して期間限定のキャンペーンを展開中だ。224ページある書籍のダイジェスト版をPDFで無料進呈するほか、申込者の中から抽選で200人に書籍そのものをプレゼントするという。キャンペーンページはこちら。

SPACEONE HELD EVENT TO COMMEMORATAE PUBLICATION OF ROV BOOK PwC MINAMI AND OTHERS SPOKE

SPACEONE Co.,Ltd (Koriyama City, Fukushima Prefecture), which operates a drone business, held an event in Tokyo on February 21 to commemorate the publication of “The Industrial Revolution of the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” a book by Michihiro Kobayashi, the company’s representative. The book includes an overview of underwater drones, examples of their use, and methods for building a business. Representative Kobayashi gave an overview of the book in his opening remarks, while Hiroshi Yoshida of the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Masaki Minami of PwC Consulting, LLC gave lectures. Visitors from related parties and all levels of industry, government, and academia listened to the lectures and engaged in exchanges.

Minami: “Active use of data is the desired future of ROV”

Opening the event, Mr. Kobayashi touched on the history of SPACEONE’s business and its involvement with underwater drones, saying, “We have accumulated knowledge during the period of the COVID-19 disaster, and we have incorporated this knowledge into the book.

Mr Hiroshi Yoshida of JAMSTEC, gave a lecture titled “Activities of Drones under Sea Ice,” describing his experience using underwater drones to observe under the ice in the Arctic. During his lecture, he picked up a book and introduced it as “an excellent book that covers everything you need to know.

Masaki Minami, Senior Manager of PwC Consulting, LLC, spoke on “Underwater Drones and Data Business,” explaining that underwater drones are expected to play an important role in collecting data that will serve as the foundation for AI as the use of AI expands rapidly in the future, and that creating wisdom from the data collected will lead to excellent business value.

Mr. Minami asked, “If we consider that generative AI will bring about innovations like the ‘wind blows and the bucket shop gets rich,’ what do you think will happen? The possibility will arise that generative AI will utilize a variety of data, including seemingly unrelated ones, to create new value that we would not expect. Technology is advancing and people can do more, but if we do not use it not only to replace human tasks but also to create new value, we may face a situation that makes it difficult for us to continue our business. Therefore, the abundance of good quality data will help us seize the next opportunity. In that sense, I see proactive data utilization as one of the peek-a-boo futures for underwater drones.” He continued, “We are looking forward to the next opportunity to use data actively.

After the session, a social gathering was held with the participants.

CAMPAIGN NOW UNDERWAY

If you win, you’ll get a copy of ROV’s book!SPACEONE entered the ROV business after encountering underwater drones at CES exhibition. SPACEONE is now engaged in the ROV business in earnest because Japan is the world’s sixth largest oceanic power with a combined exclusive economic zone and territorial waters of 4.47 million square kilometers, and the fourth largest in terms of sedimentation, including depth, and because it is expected to be used in many industries in the future. SPACEONE is currently developing its ROV business by selling ROV equipment, providing support for companies to install ROV equipment, training personnel to use ROVs, and operating ROVs in the field for structural inspections and marine surveys.

SPACEONE’s publication, “Industrial Revolution in the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” is an A5 size, softcover book with 224 pages. The text is written in Japanese. The price is 1,800 yen plus tax. The book is available at the AIR OCEAN online store operated by Space One at https://shop.airocean.jp/. SPACEPNE is also running a limited time campaign until March 6, Japan time. If you sign up, you will receive a digest version of the 224-page book in PDF format. Two hundred lucky applicants will also be entered into a drawing to win a free copy of the actual book. CLICK HERE for the campaign page.

あいさつする小林康宏代表 / CEO Michihiro Kobayashi addressing the audience

講演するJAMSTECの吉田氏 / Mr. Yoshida of JAMSTEC speaking

講演するPwCコンサルティングの南氏 / Mr. Minami of PwC Consulting during his speech

会場は多くの来場者でにぎわった

水中ドローン協会は「水中(みずなか)会議」というイベントも開催している:関連記事はこちら

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.8.13

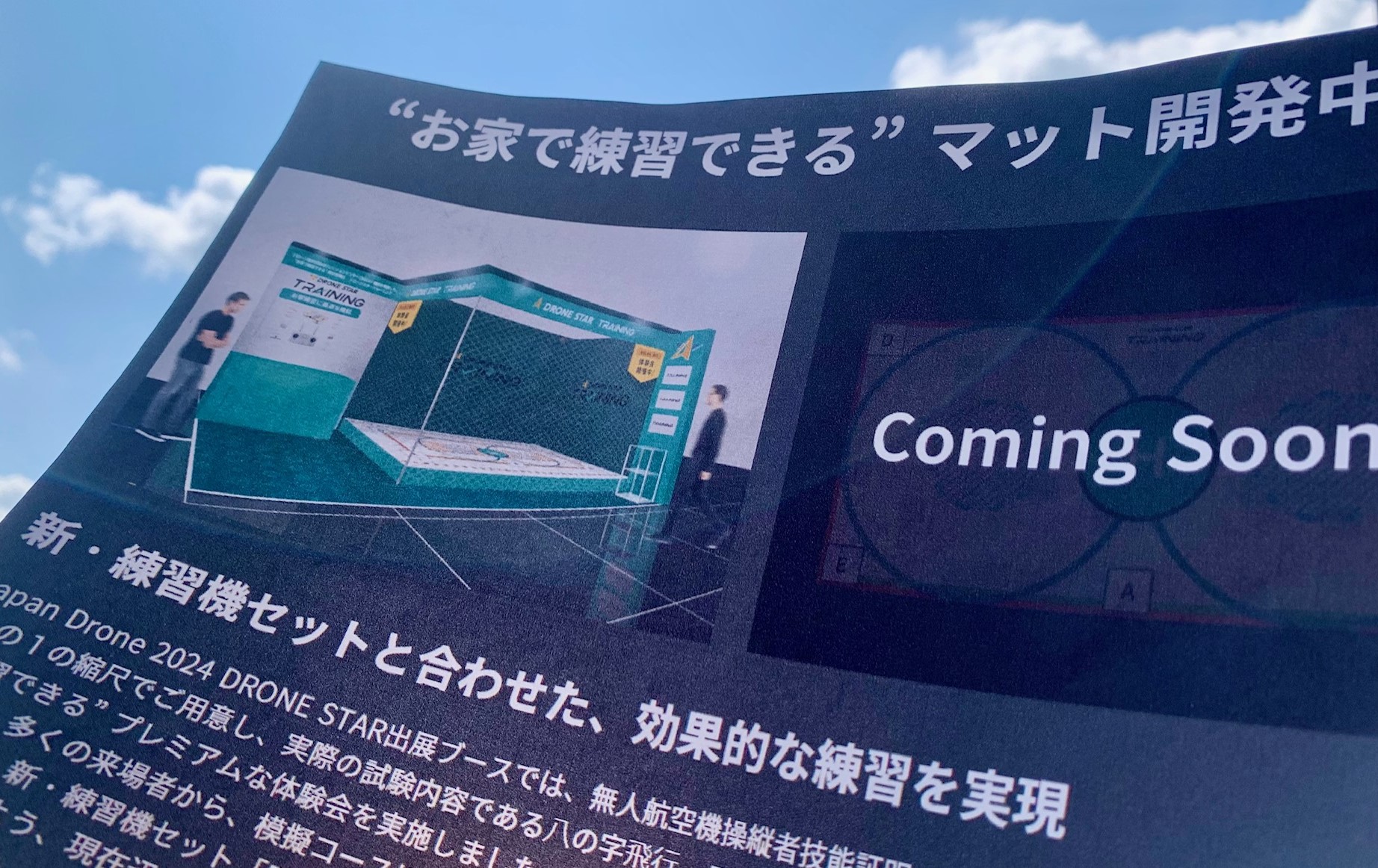

ドローンスクールを中心に、愛好家や講習生に人気となっている小型ドローン「DRONE STAR TRAINING」を開発した株式会社ORSO(東京)が、国家資格の実地試験対策に使える自宅練習用のマットを開発中だ。DRONE STAR TRAINING は7月17日の発売以来、試験に使われるプロポに近い操作感を再現したコントローラーや、飛行を安定させるビジョンセンサーのON/OFFを切り替えられる機能が高い評価を受けており、マットはその反響に答える形で開発を進めている。登場すればさらに評価を押し上げることになりそうだ。

Japan Droneの体験会で大評判 機体とコントローラーのセットは実績あるスクールでも導入

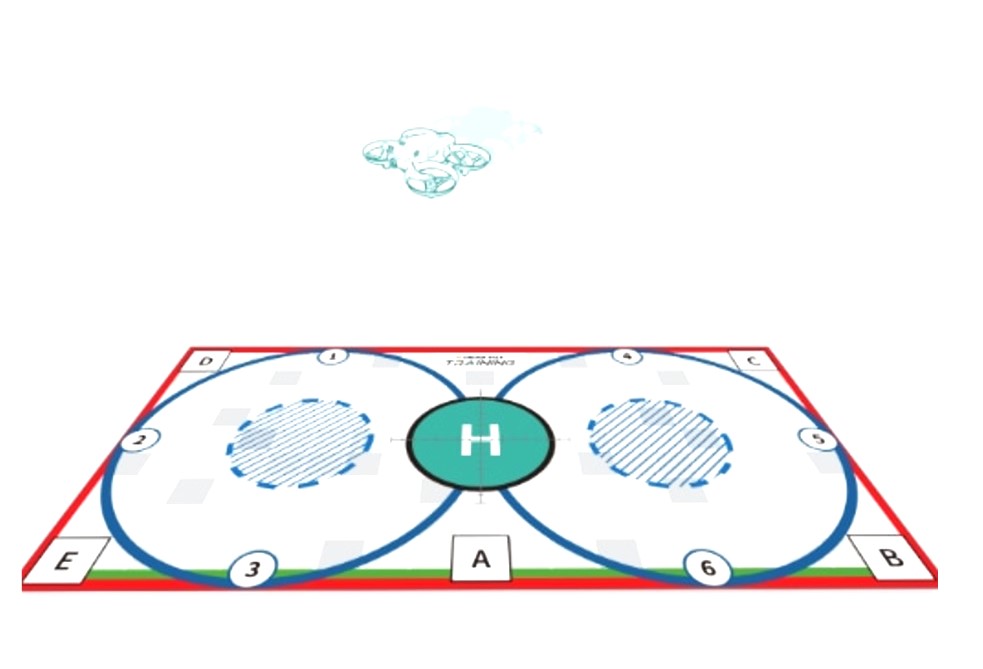

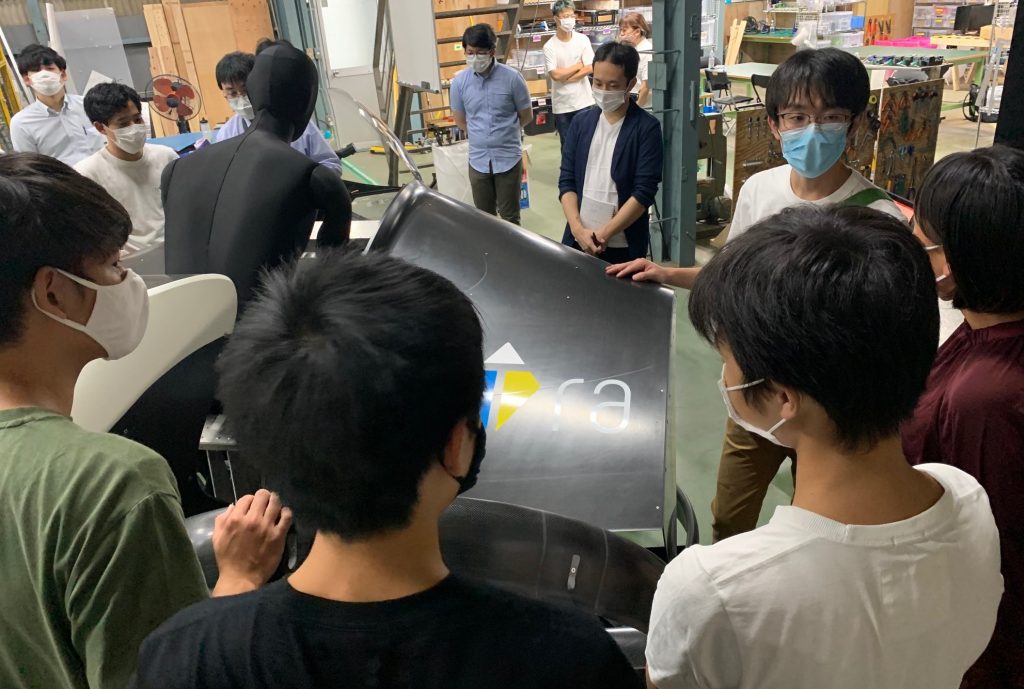

ORSOが開発中の自宅練習用マットは、6月5~7日に千葉・幕張メッセで開催された大規模展示会Japan Drone 2024に出展したさい、ブース内に設置した体験用マットがベースになりそうだ。Japan Drone出展時には国家資格、無人航空機操縦者技能証明の実地試験のコースを4分の1サイズにしたマットをブースに敷き、来場者はドローンを飛ばしてみるだけ体験に加え、試験範囲の「8の字⾶⾏」、「スクエア⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」などを想定した試験気分を「プレミアム体験会」として味わった。

この体験会では機体とコントローラーのセットそのものとともに、ブースでの体験会の評価が高いことから、ORSOがこれらの反響を受けて、自宅で体験会を再現し、効果的な練習をするためのマットを開発することになった。

これまでに、株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)が運営する福島ドローンスクール(郡山市)、日本無人航空機免許センター株式会社(JULC、東京)、株式会社Dron é motion(ドローンエモーション、東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)認定スクールである浜松ドローンスクール(運営:株式会社綜合自動車学校<浜松市>)など実績のあるスクールなどが導入をしており、現在も問い合わせが届いている。

ORSOは「国家資格取得に向けた実地試験の効果的な練習が可能となるよう、現在迅速に皆様にお届けできるよう開発を進めています」と取り組んでいる。

ドローンをめぐっては、新技術開発とともに技術者やオペレーターなどの担い手を増やすすそ野拡大対策が重要と認識されていて、DRONE STAR TRAININGは遊び心あふれる商品性で、初心者がドローンに触れる第一歩の敷居を低くすることへの期待が寄せられている。

Japan Drone 2024で来場者の評価が高かったDRONE STAR TRAININGのプレミアム体験会。開発したORSOはブースに敷いたマットをベースに自宅練習向けマットを開発中だ

見学者、体験者が途切れなかったJapan Drone 2024に出展したブース AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.10.2

ドローン事業を空、水中を問わず幅広く手掛ける株式会社スペースワン(福島県郡山市)が、屋内ドローンショー事業への参入を表明した。ドローンショー開催のほか、ショー運営を目指す事業者向への講習や機材提供など事業支援を行う。9月14日には東京・夢の島の体育施設で高輝度LEDを光らせたドローンによる屋内パフォーマンスを行った。9月29日にはプレスリリースで事業や料金などとともに、5組限定で無料トライアルショーを募集することも公表した。小林康宏代表は「ドローンショーは市場拡大が見込める分野であるとともに、エンタータインメントの多様化、地域活性化、理系人材育成に有効と考えています」と話している。

東京の体育館で数分間の光のショー 中国Makerfire機で星やロケットを描く

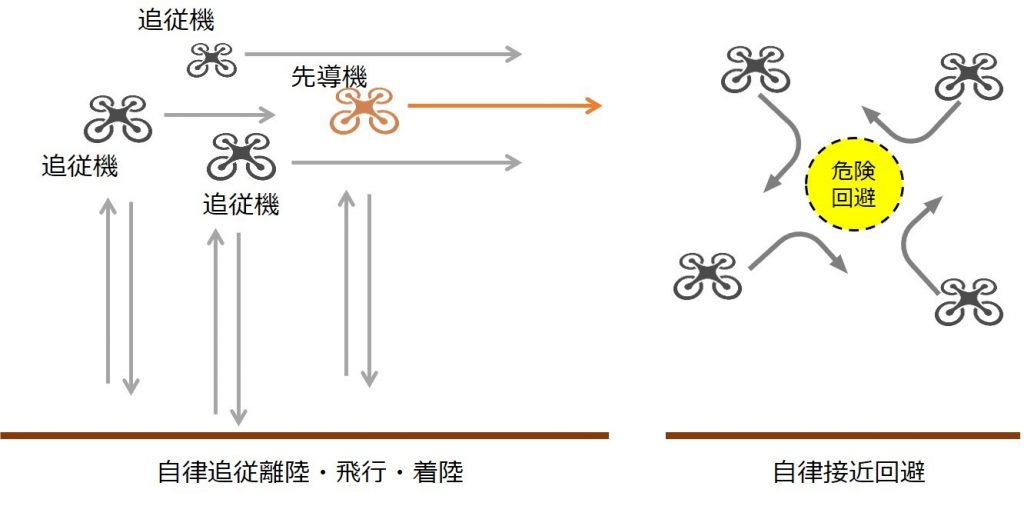

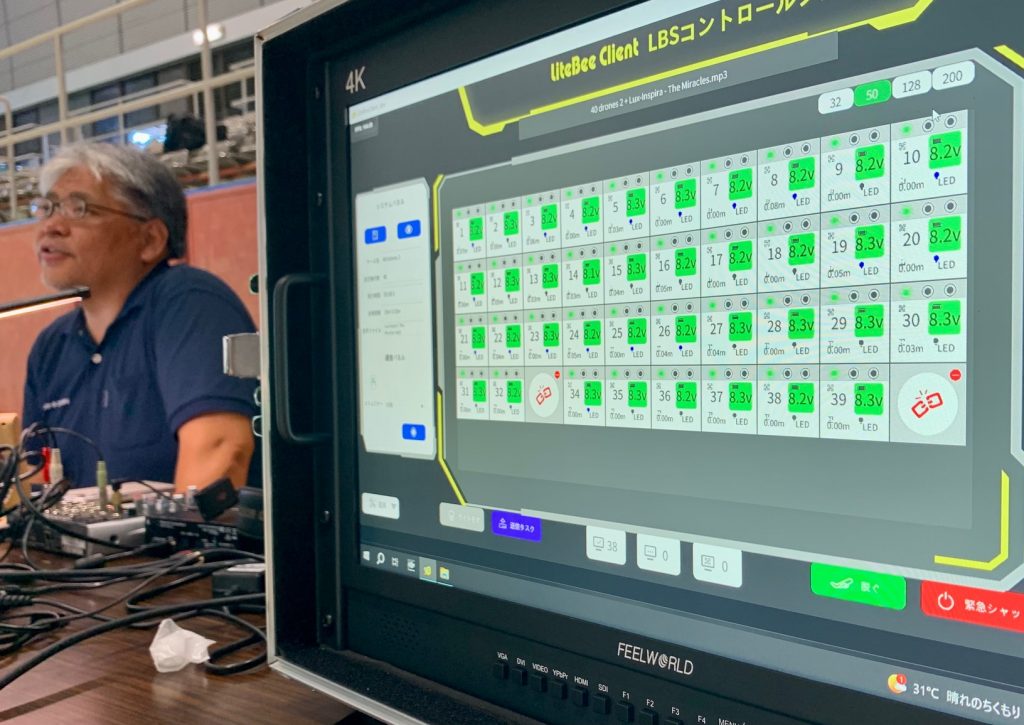

9月14日に東京都内の体育館で行われたドローンショーでは、床に整然と並べられた20機のドローンが会津と共に浮かび上がると、音楽にあわせて光の点が規則正しく舞い、形を作ったり、それを回転させたりする様子を披露した。その後30機、40機を使ったショーも行い、それぞれ2分~4分30秒の屋内パフォーマンスを披露した。

ショーに使われた機体は、中国・深圳の教材用ドローン開発を手掛けるメイカーファイアーテクノロジー社(Makerfire Technology Co., Ltd)の「LiteBee Stars」で、高精度の位置測位や他の通信との低干渉性などの特徴を持つUWB無線通信を使うことで細かな制御が可能だ。仕様上は200機までの制御が可能で、パソコン上は50m四方のエリアで設定できる。ただ、メーカーはスペースワンの問い合わせに「80m四方までなら制御できる」と伝えているともいう。飛行高度が最大8mであることもインドアに向いている理由にあげられる。

ショーには屋外でのドローンショーを手広く手掛ける株式会社レッドクリフ(東京)の佐々木孔明代表取締役も参加し、「私は屋外専門に手掛けておりますが、屋内のドローンショーには天候に左右されずに開催できるメリットがあります。これからお互いにドローンショーを盛り上げたい」と話した。

スペースワンの小林代表はこのほか、ドローンショーの主な事業者を紹介したり、ドローンショーに不可欠なソフトウェアはラトビアのSPH Engineering社が大半を占めている状況を説明したり、状況を市場の現状も説明した。そのうえで、「2015年1月に米国ラスベガスで開催されたテクノロジー展示会、CESでフランスのパロット社が6機のドローンを飛ばすショーを見せていて、それをおもしろいと感じたことがドローン事業に参入したきっかけでした。今回、ドローンの参入するきっかけとなったショーの事業をはじめることができ、とてもうれしく思っています」と、ショー事業への思いを明かした。

■初期機体導入として、 10機の基本セットを180万円導入支援などの事業プランも公表

スペースワンは9月29日、参入を表明したインドアドローンショー事業のプランをプレスリリースで発表した。また先着5組に無料トライアルショーを提供する。発表は以下の通りだ。

<発表内容は以下の通り>

ドローン事業を幅広く展開している株式会社スペースワン(本社:福島県郡山市/東京営業所:台東区上野/代表取締役:小林康宏)は、新たにスタートした近年盛り上がりをみせるドローンショー。夜空を背景にLEDを搭載したドローンがさまざまなイルミネーションを描き、これまでにないエンターテインメントとして人気を博しています。この屋内版ともいえるのが『インドアドローンショー』です。数十台のドローンが音楽に合わせて縦横無尽に動く様子は、屋外とは違った感動を与えてくれます。

■お披露目会を東京と福島で開催!

この国内でもまだ珍しいインドアドローンショーのお披露目会を9/14・東京、9/28・福島で開催しました。東京のお披露目会にはドローンショーに興味がある個人や企業の方に数多く参加、また福島では郡山女子大学附属高等学校の生徒約60名が参加し、ドローンショーを鑑賞いただきました。

②③

9/28郡山女子大学附属高等学校の様子

新たなエンターテインメントへの期待と広がりを確信

参加していただいたみなさまは一様に「すごい迫力だった」「音楽に合わせて飛行して綺麗だった」と感動され、また「狭い空間をドローンがぶつからず規則的に飛んでいてビックリした」とその精度の高さに驚かれていました。

【ドローンショーの感想】 ※郡山女子大学附属高等学校 アンケートより抜粋

・はじめてドローンショーを見て、想像以上に迫力があって楽しかった

・自分でプログラミングを組み立てて、ドローンを動かすことに興味をもった

・最先端の技術によるパフォーマンスで感動しました

・誰もが知っているキャラクターを作って動かしてみたい

・ドローンを使ったアートがすごく綺麗で自分でデザインを考えてみたいと思った

ほぼ参加者全員の方からポジティブな反応を得られたことで、このインドアドローンショーが新しいエンターテインメントとして広がっていくことを確信いたしました。

事業プランや気になる料金も発表!

このお披露目会では当社が行う事業プランや費用も発表しました。インドアドローンショーを開催したい場合の費用や、事業としてインドアドローンショーを行う場合の導入支援サービスなど、インドアドローンショーの普及拡大に向け幅広いサービスを展開していきます。

【インドアドローンショー開催プラン】

(例)20機のドローンショーを1日開催した場合…58万円(税別・経費別途)

※教育機関で行う場合は25万円(税別・経費別途)

【インドアドローンショー事業サポートプラン】

1.インドアドローンショー導入講習

機材の設定やソフトの使い方、運用方法まで、事業に必要なノウハウをお伝えします

全2日間(1日目座学・2日目実機演習)、 20万円/1名様あたり

2.機体導入サポート

初期機体導入として、 10機の基本セットを180万円(税別) で販売

3.追加機体の貸し出し

ドローンショー実施にあたり、追加で必要な台数を貸し出し(有償)

4.フライトプログラムの貸し出し

季節に応じたプログラムや長尺のプログラムなどを貸し出し

ほかにも「販促ツールの制作」や「案件の紹介」など、積極的にサポートさせていただきます。

体育館写真

インドアドローンショーにご興味がある方は、まずは お気軽にお問い合わせください!

<株式会社スペースワン ドローン事業部>

電話:03-5812-4694 メール:uwd@spacexone.com 担当:大谷(オオタニ)/大野(オオノ)まで

■出張無料トライアルショーを“先着5組限定”で大募集!!

インドアドローンショーの魅力は言葉で聞いたり映像で見るよりも、一度実際に体感いただいた方が断然伝わると思います。そこでインドアドローンショーを実際に見てみたい事業者様や団体様を対象に、 出張の無料トライアルショー を 5社限定で実施 させていただきます。

- ご希望の方は、下記フォームよりぜひお申込みください!

https://forms.gle/JccZZpvNZNRf4Pz78

※20機程度のショーを予定しています

※会場はご用意ください(広さ15m×15m、高さ10m程度の屋内会場)

※会場の電波状況により、開催できない場合がございます

※応募内容によりお断りする場合がありますので、予めご了承ください

※ 実費のご負担 にご協力ください(移動費、配送費など)

※ショーの模様は今後のプロモーションに利用させていただきます

■スペースワンについて

株式会社スペースワンは、東北でも有数の「福島ドローンスクール」や「エアオーシャン ドローンスクール東京校」など人材育成を中心に、早くからドローン事業を数多く手がけてきました。

現在、国土交通省認定の登録講習機関として、100名以上(一等・二等合計)の修了生を輩出し、水中ドローンにおいては国内屈指の現場実績をもつインストラクターが人材育成にあたるなど、「空中」「水中」の二刀流で様々なニーズにお応えしております。

2021年3月に菅前総理が福島ロボットテストフィールドを視察された際には、代表の小林が説明を行うなど、ドローンスクールを通じた人材の育成とともに、国や自治体との連携を進め、ドローンの健全な及・発展に努めています。

9/28郡山女子大学附属高等学校の様子

9/28郡山女子大学附属高等学校の様子

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

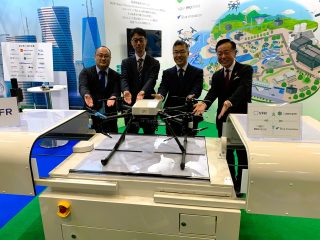

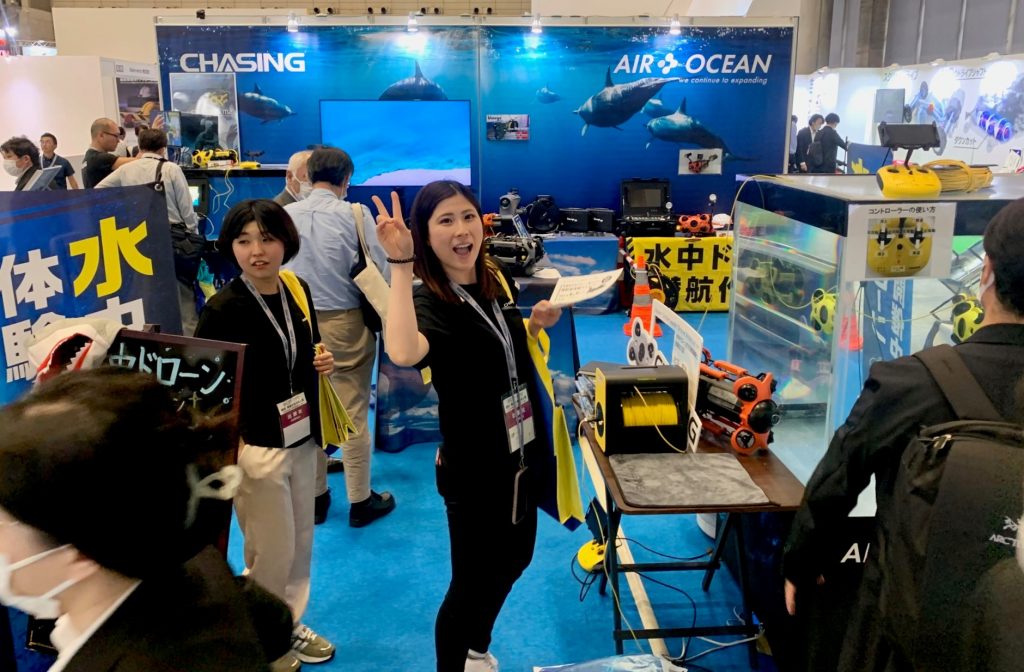

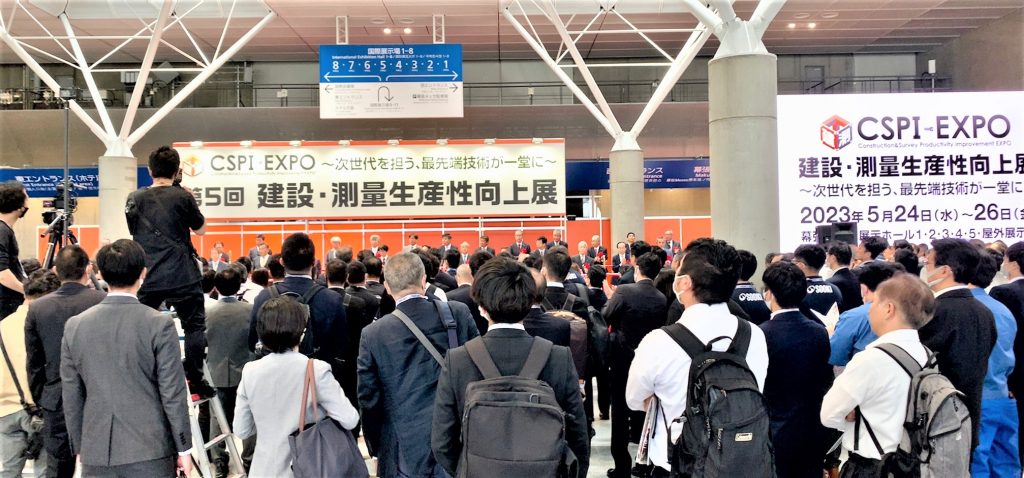

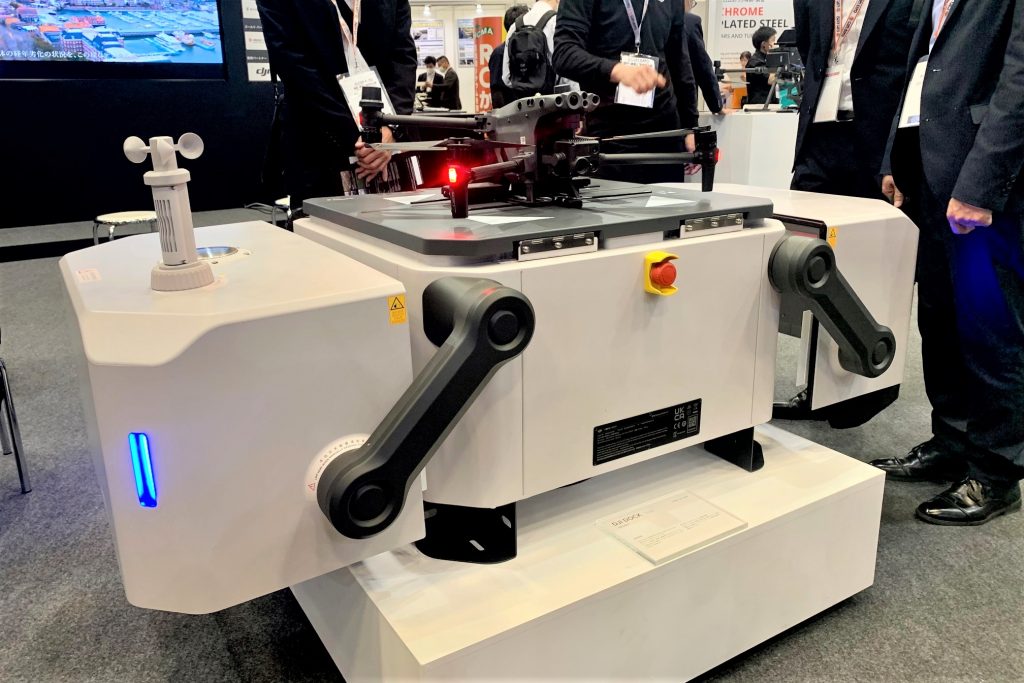

建設機械、測量機器の大規模展示会「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023、建設・測量生産性向上展実行委員会主催)が5月24日、千葉市の大型展示会場幕張メッセで開幕し、会場にはDJI JAPAN、アミューズワンセルフ、スペースワン、ジュンテクノサービス、セキド、エアロセンス、みるくる、ルーチェサーチなどのドローン、水中ドローンや関連技術が大量出展されている。DJIはドローンを格納するDJI Dockや、今月18日に発表されたばかりの産業機Matrice 350 RTKを初公開。ほかにも多くがこの日にあわせたコンテンツを披露している。開会前に行われたオープングセレモニーでは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長がテープカットに加わり、ドローンが建設測量分野で欠かせない技術であることを物語る中、ドローン関係事業者の熱の入った展示は5月26日まで続く。

テープカットに33人ズラリ 水中ドローンもセンサーも機体も

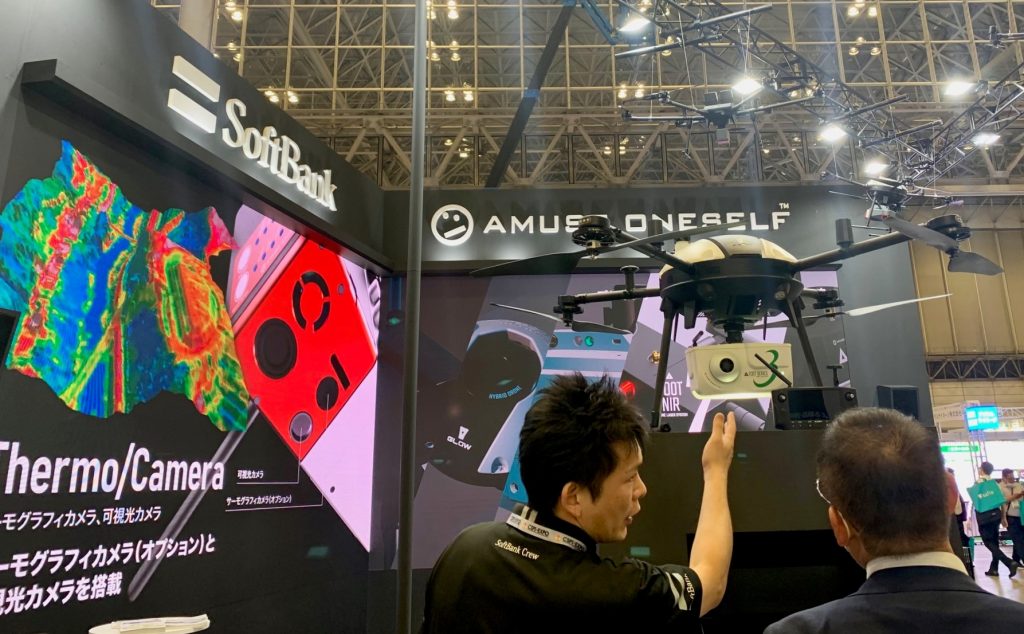

アミューズワンセルフとソフトバンクが出展したブースにはCSPI初日に発売した同社のハイブリッド機「GLOW」シリーズが展示されていた にぎわいは開場前、会場外ですでに出来上がっていた。

会場である幕張メッセの玄関口前には、株式会社アミューズワンセルフのハイブリッドドローン「GLOW」を描いた巨大案内板が登場し、来場者は会場に入る前にドローンを目にすることになる。また24日午前10時の開場前に、会場ホール入場口前で行われたオープニングセレモニーでも、にぎやかさをアピールするかのように、テープカット用のテープが前後2列にはられ、主催者、業界代表ら33人がズラリとはさみを持って並んだ。JUIDAの鈴木理事長もその一人として加わった。谷鉄也実行委員長は「400社を超える出展企業で開催できた」とにぎわいを総括してあいさつしたほか、来賓として登壇した国土交通省のイノベーション担当の森下博之大臣官房参事官は「注力しているBIM/CIM、ICT施工、遠隔化・自動化などにとって、建設機械、測量機器、ドローン、AI、センサーなどは欠くことのできない主要な技術」と述べた。展示でもドローンは主役である建設機械とともに彩を添えている。

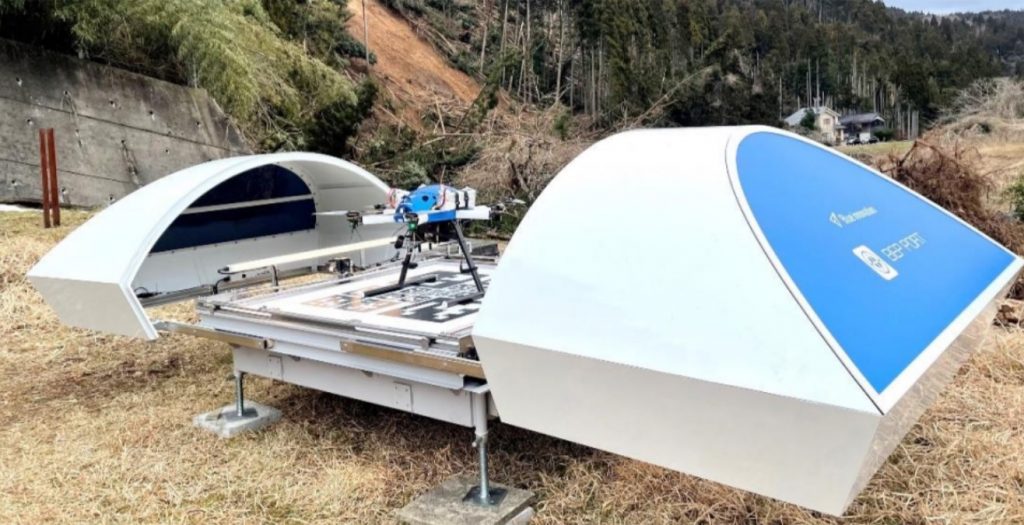

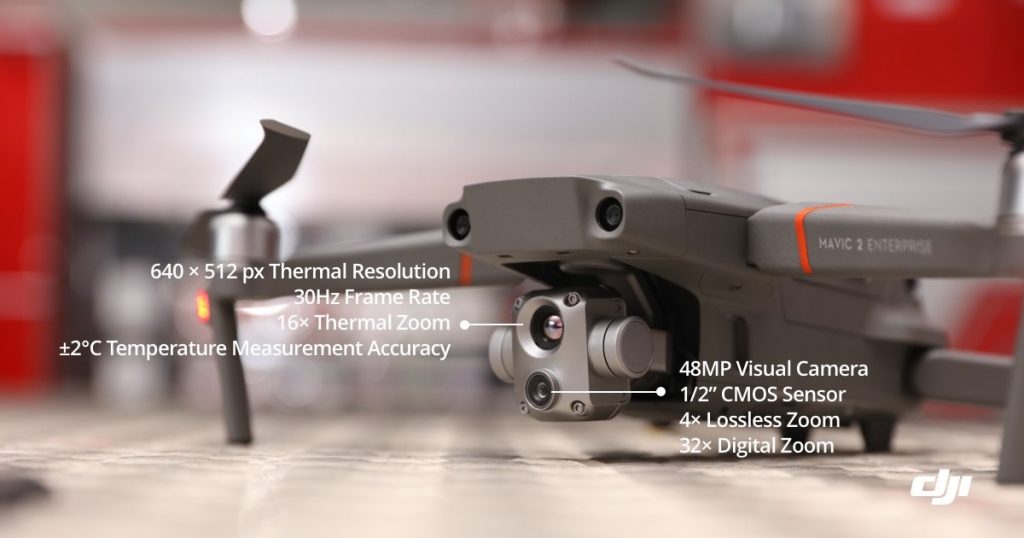

DJI JAPAN株式会社はドローンの格納、充電、離着陸場となるDJI Dockを初出展した。手元のスマホで開閉する様子を実演し、その様子に多くの来場者の足をとめていた。機体を格納するときには離着陸台の左右から箱型の覆いが機体をつつむようせり出して閉じる。機体のプロペラは自動で向きが整えられDockに収まる態勢になる。またDockの周辺環境を監視するカメラも備わり、機体が離着陸するときの安全を確認する。早ければ6月中にも発売となる見込みだ。このほか1週間前に発表されたばかりのMatrice 350 RTKも展示されている。同社のブースには、株式会社テクノシステム、株式会社kiipl&napなど関係の深い企業がそれぞれの技術をブース内ブースのような形式で展示している。たとえばテクノシステムはUAV支援システム「ランドステーソンUAV」を紹介。ドローンで取得したデータをもとに、作業規定準則などに定めるフォーマットにそった帳票を作成することができ、入力作業を軽減する。

ドローンの販売や人材育成などを手掛ける株式会社セキドは、中国CZIのドローン用のミッションペイロードを紹介している。音声を届けるためのスピーカーなどデジタルボイスブロードキャスティングシステムやライトなどが来場者の興味を引いていた。

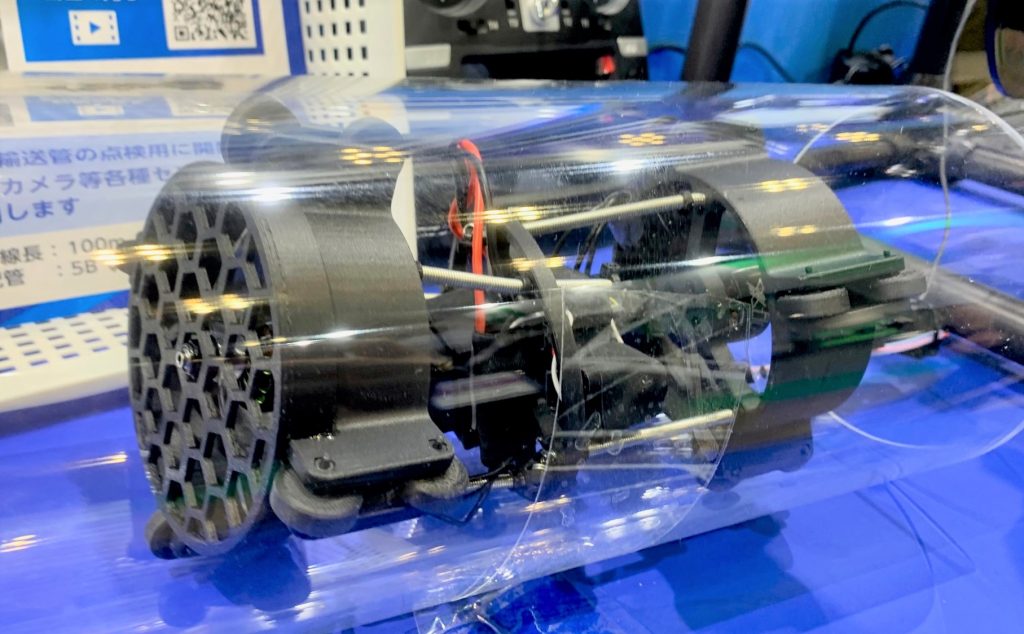

NORTEKジャパン合同会社は、手のひらサイズの高精度水中ナビゲーションセンサパッケージ、Nucleus1000を紹介している。音波を出して距離を測る音波発受信部を持ち、圧力計、水温計、超音波式距離計やAHRSセンサーを備え、深度、水底や壁面などまでの距離、姿勢、方位、対地速度などを割り出す水中ドローン向けのアプリケーションだ。油田開発に用いる探査ロボットなどに使われてきたが、ドローンに使えるように応用、調整した。

株式会社スペースワン、ジュンテクノサービスも水槽を用意し水中ドローンを中心に展示している。スペースワンはCHASNGの「CHASING M2 S」を日本で初めて公開した。またジュンテクノは水中ドローンの活用事例を紹介したり、ポータブル電源を開発する中国、エコフローテクノロジー社のポータブル電源や、12分あれば18個の氷が作れるポータブル冷蔵庫GLACIERなどを紹介したりしていて、いずれも多くの来場者でにぎわっていた。

ドローンを使った構造物の高密度測量で知られるルーチェサーチ株式会社は、既存構造物の点群から3DCADに変換するソフトウェア「PINO」を展示している。点群をモデル化するさい、最前面でない点群をつかみ、ゆがんだモデルになってしまう事態を避けるため、簡単な作業で奥の点をつかまずに済むよう工夫してある。同社の尾原保弘技術営業部長は「図面のない構造物が多くあり、その現状を再現することに貢献したい」と話す。

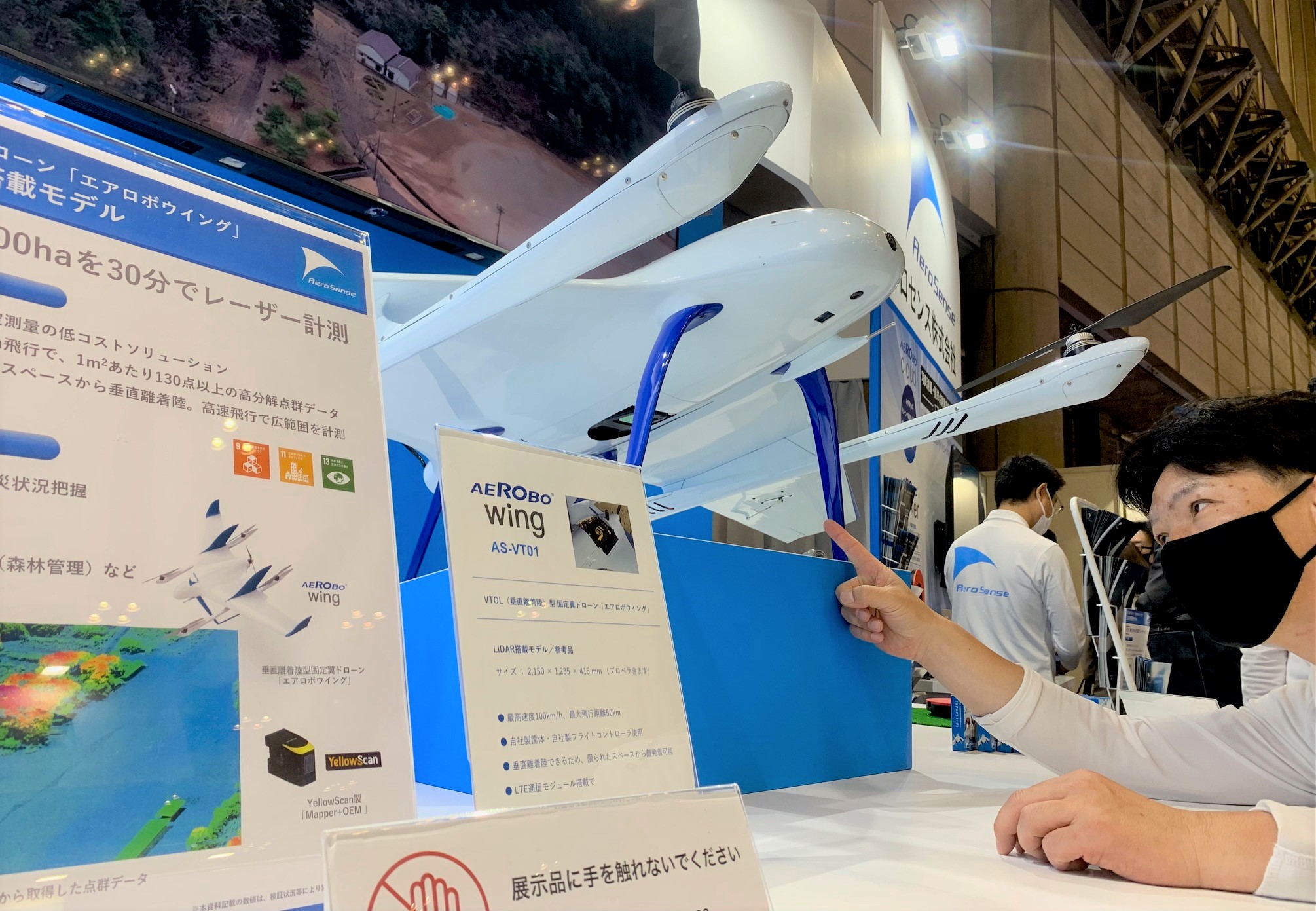

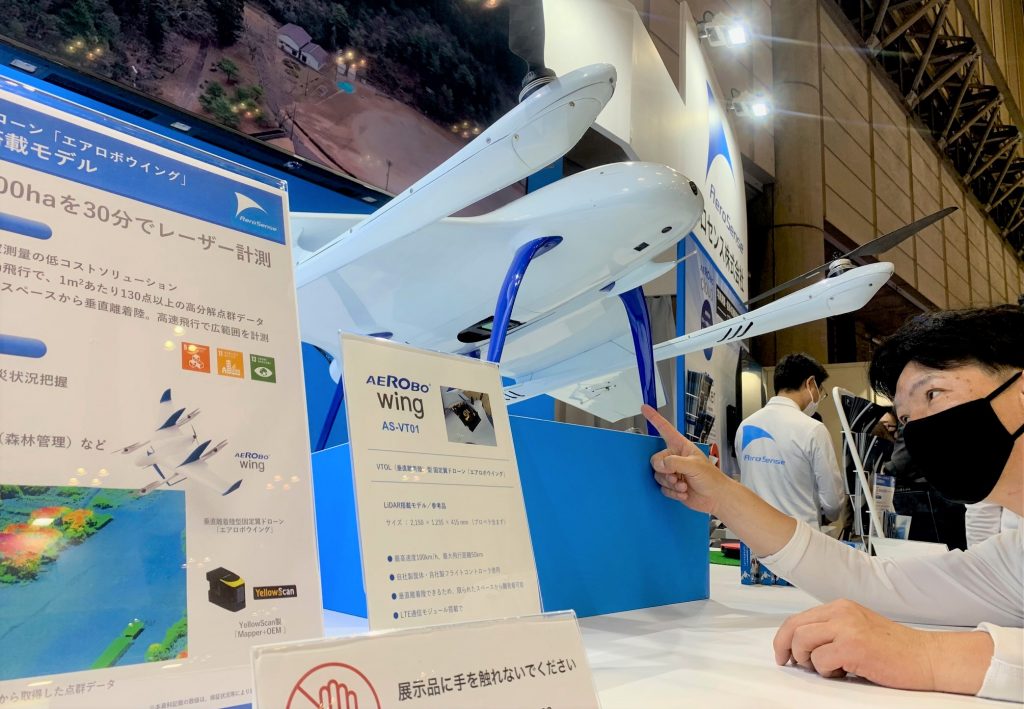

また古河産業株式会社は、最大49㎏までの重量物を運べ、飛行中につり荷の横揺れを防ぐ機能を搭載した「EAGLE 49」を展示。株式会社FLIGHTSは高性能でありながらリーズナブルな次世代いLiDAR「FLIGHTS SCAN」を紹介している。株式会社カナモトはレンタルや運用サービスで活用しているFreeflySystems社製マルチコプターALTA X(アルタエックス)を展示し、都心部での送電線作業をこの機体で遂行している様子を動画で紹介している。エアロセンス株式会社は、200haを30分でレーザー計測できる、YellowScanのLiDARを搭載したVTOL機「エアロボウイング」をアピールしている。NTTコミュニケーションズ株式会社もAIドローン開発で知られる米Skydio社の機体やソリューションを紹介している。

ほかにも株式会社みるくる、株式会社テラドローンなど多くのドローン関連企業が、建設機械メーカーなどとともに会場を盛り上げていた。25日にはJUIDAの鈴木理事長が「ドローン、空飛ぶクルマが拓く未来」の演題で「特別セミナー」での登壇を予定してる。26日にはDJI JAPANの呉韜代表取締役が「現場で活躍する最新の産業用ドローンの現状」について、製品・技術PRセミナーとして講演することになっているなど、ドローンの存在感が高い3日間となりそうだ。

エアロセンスが展示したLiDAR搭載のVTOLエアロボウィング。LiDARの位置を説明する同社の今井清貴氏

エアロセンスの今井氏が指さしていたエアロボウィング搭載のイエロースキャン製LiDAR

イエロースキャンのブース

スペースワンは水中ドローン「CHASING M2 S」を今回初めての一般公開

来場者が絶え間なく訪れていたスペースワンのブース

33人がはさみを入れたテープカット

開場前のオープニングセレモニーの時点で会場は熱気を帯びていた

テープカットに参加したJUIDAの鈴木真二理事長

DJIのMatrice350RTK

日本で初公開のDJI Dock

DJI Dockをスマホで操作

「リアル」であることにこだわって開発されたFLIGHTSのFLIGHTS SCAN

NTTコミュニケーションズのブースではSkydioの説明

ALTA Xを紹介するカナモトの服部善之氏

カナモトは配管の中を飛んで点検する「配管ドローン」も開発中。まだ再集形ではないという

カナモトは「配管ドローン」の協働開発パートナーを求めている

展示されていたCHCNAVの機体

ジュンテクノサービスはQYSEAの新型水中ドローン「FIFISH V-EVO」を一般公開。秒間60フレーム(60fps)が可能な4K対応。水槽の奥に引野氏。

ジュンテクノサービスは活用事例も紹介

説明するジュンテクノサービスの引野潤代表

ECOFLOW製品をアピールするジュンテクノサービスのササモモさん

セキドのCZI製品を載せたドローン。プロポのマイクに話しかければスピーカーから音声が流れる。録音した音声も対応する。プロポの画面の明るさも特徴だ

幕張メッセはアミューズワンセルフのドローンが描かれた案内板がCSPIの来場者を出迎えた

テラドローンのブース

みるくるのブース

ドローンを活用した点検や測量で知られるルーチェサーチは図面がない構造物の再現を点群のCAD化で実現させることを提案

金井度量衡株式会社のブースに展示されたレーザースキャナを搭載したドローン

古河産業の49gを搭載し荷物を積んださいにおこりがちな横揺れ防止機能も搭載したドローン

NORTEKジャパンの高精度水中ナビゲーションセンサパッケージ「Nucleus1000」

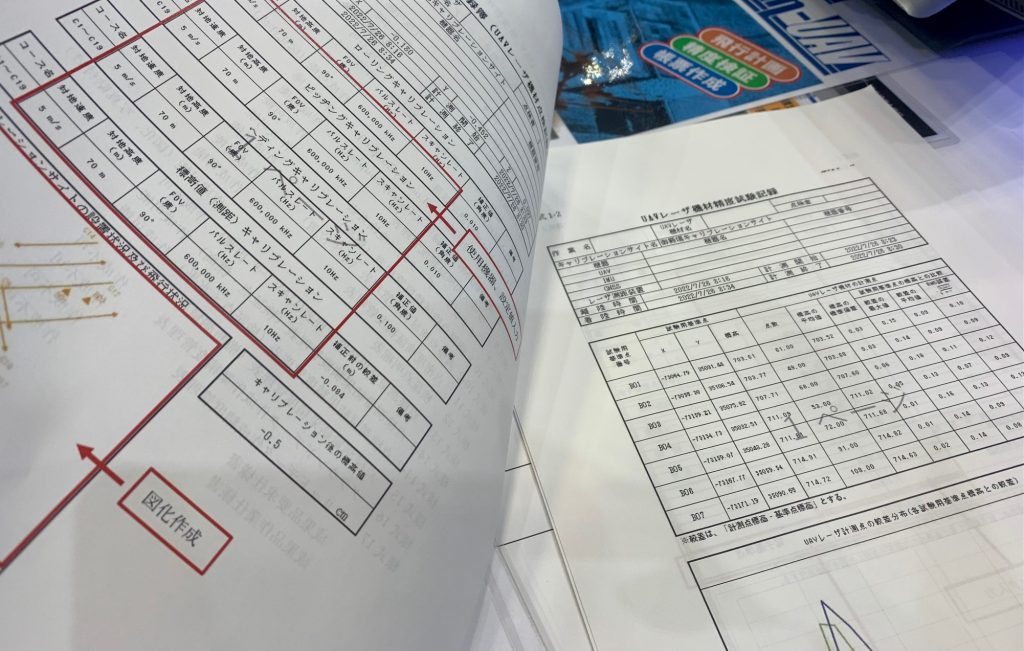

取得データからフォーマットにあわせた帳票を作成するテクノシステムのソリューション AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。水中ドローン事業で知られる株式会社スペースワンが、千葉・幕張メッセで開催中のJapanDrone2022に、日本国内で流行のひきがねとなった中国製の機体とともに、ノルウェイのROVメーカー、BLUEYE社製の水中ドローンを展示している。多くのサカナが水中で泳ぐように、たて型スタイルで水中を進む。国内での展開は未定だが、利用者の選択肢を増やす可能性がある。

サカナのようにたて型で活動 「多様性の参考に」

展示されているBLUEYEのROVは、仕様書の説明によると本体の大きさは長さ48.5㎝、幅25.7㎝センチ、高さ35.4㎝で重さは8.6㎏。水深305mまで潜れる。4つのスラスターを搭載し3ノットで航行する。スマートバッテリーの搭載で5時間の作業が可能だ。

内蔵カメラは機体と独立して上向き、下向きにチルトが可能で、アクセサリーをつなぐためのポートが3つを備える。照明の明るさは3300ルーメンで、ライブストリーミングが可能だ。

展示したスペースワンは「あくまでも参考のための展示。水中ドローンにも多様性があることを示せると思います」と話している

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.2.7

水中ドローンの普及、人材育成に取り組む一般社団法人日本水中ドローン協会(東京、代表理事・小林康宏株式会社スペースワン代表取締役)は2月6日、海の未来を考える「特別シンポジウム水中(ミズナカ)会議」を開いた。高額ガラスポートや水圧試験機を手がける有限会社アテナ工央(愛知県岡崎市)の平松卓三代表取締役、日本テレビ系『THE!鉄腕!ダッシュ!!』への出演で知られる特定非営利活動法人海辺つくり研究会(横浜市)の木村尚理事・事務局長が基調講演し、それぞれの立場から海を知るきっかけとしての水中ドローンの役割に期待を表明した。水産庁増殖推進部の岡本圭祐課長補佐は、水産庁が取り組む水産業のスマート化に水中ドローンが重要な役割を果たすと述べた。

海洋国家なのに海を感じにくくなっている危機感を共有 体験会、各地で反響

シンポジウムの様子 シンポジウムはオンラインで開催され、約200人が同時視聴した。収録は水中ドローン協会のオフィスにスタジオを設営し、登壇者はスタジオで顔をそろえた。この日のテーマは「水中ドローン×ブルーエコノミー~私たちが水中ドローンで海の未来にできること~海と日本PROJECT」に設定。水産業の資源の供給元としての海が生活から遠ざかっていることへの危機感を主な話題に、水中ドローンを海について考えるきっかけにすることなどについて意見を出し合った。

また水中ドローン協会は、公益財団法人日本財団(東京)の「海と日本PROJECT」に採択された「水中ドローンで知る『私たちの海』」と名付けた小中学生向けの体験教室を全国8カ所で開催しており、シンポジウム冒頭で各地の活動状況が紹介された。

青森県では教えるカリキュラムにKJ法を取り入れるなどカリキュラムの工夫が練られていたり、神奈川県ではいけすの魚と振れあうなどイベント性が高かったり、富山県では堤防の内側にあった藻場がなくなってしまった現場を目の当たりにしたりしたなどの状況が報告された。水中ドローン協会の大手山弦事務局次長は「SDG‘sの目標14『海の豊かさを守ろう』と親和性が高い活動です。反響が大きく、うちでも開催してほしい、などの要望も寄せられており、今後拡大を検討しています」と報告した。

大人が出したごみを子供が拾う光景 水中ドローンで関心喚起を

基調講演で「大人が出したごみを子供が拾う光景」について語ったアテナ工央の平松卓三代表 基調講演ではアテナ工央の平松代表が、ダイビング、釣り、カメラの趣味を通じて海やそこにすむ生き物の変化に気付き、水中ドローンを使って水中を調査しはじめた経緯を説明した。釣り針やルアーが岩や根株などに引っかかり放置されてしまう状況をみて「目の前で起きている事象は何を伝えているのかを考え、可視化しないといけないと思った」と、「根がかりプロジェクト」を発足させ、可視化に取り組みはじめた。

平松代表が海底清掃などの活動を通じて最も印象に残った光景は「大人が出したごみを子供が拾うこと」という。釣り関係者は根がかりによって海に残った釣り針などを「置き去り品」と呼び「ごみ」と区別するというが、平松代表は「豊かな海を守るために大事なことは、みんなで考えること」と話した。

そのうえで水中ドローンについて、高齢化するダイバーのかわりの活用できるなどの価値を列挙したうえで、「子供たちの前で使っているとみんな寄ってきて楽しそうに目を輝かせます」と水中ドローンの関心喚起の効果を強調。「海のことを考えるきっかけとしてとてもすばらしい」と指摘した。

機能拡充で水中の可視化を 海に囲まれているのに実感乏しい

人と自然のつなぎ直しを提唱する海つくり研究会の木村理事 海つくり研究会の木村理事は、海の美しさを引き合いに出し「人は見た目のきれいなものに騙されることがあります。騙されないためには本質を知ることが重要です」と注意を喚起した。木村理事が藻場づくりなど海の環境保全活動をする中で、人々の営みのしわ寄せが海にたどりつくことにもかかわらず、人々がその実感を持てないでいるのは、海に囲まれた国であるにもかかわらず、埋め立てによって、海に触れる機会が無くなっているからではないかと分析。「もう一度海と人、自然と人をつなぎ直さなくてよいのか」と問いかけた。

一方で、海をテーマにした討論はしばしば、大勢がごみを捨てる実態に警鐘を鳴らして終わることを逆手にとり、「それは大勢がごみを拾えばそのぶんきれいにできると考えられるのではないか」と呼びかけた。そのためには、実態を伝える水中ドローンへの期待は高く、「位置情報が取得でき、水が濁っていても撮影でき、水温、塩分、phが図れるなど機能が充実することを期待したい。たとえば藻場の面積が図れれば、そこに固定化できるCO2が算出できる」などと要望した。地球温暖化対策に関連して、「藻場の造成でCO2固定化を強化することよりも、排出を抑制することが先決」とくぎを刺した。

このあと、水産庁の岡本圭祐課長補佐を加えたパネルディスカッションでは、小林康宏代表理事が掲げたテーマにパネリストが発言する形式で行われた。「水中ドローンでSDG‘sに貢献できること」について、水産庁の岡村課長補佐は「水産庁の立場は海の豊かさを守ること。水中ドローンを含めさまざまな技術が活用可能な価格帯になってきており、魚の種類ごとに生態系の実態をデータとして取得し資源管理につなげたい」などと述べた。水中ドローンの活用法については、海つくり研究会の木村理事が「圧倒的に環境学習です。子供にも使えるので学習にはちょうどいい。ただし、見える、魚がいる、にさらに加える工夫が必要です。何かがいた、だけでなく、なぜいたのでしょう、何をしているのでしょう、と問いかける」などと提言した。

この答えにアテナ工央の平松代表が賛同し、「水中ドローンは考えさせるきっかけになります。なにより子供たちが夢中になります。魚に近づくにも水中ドローンが適しています。ダイバーとしてもぐると逃げる魚も、水中ドローンからは逃げません」などのエピソードを披露した。そのうえで「こっちでゴミ拾いをしているときに、隣でごみを投入している状況を、子供たちも、関係業界もみんなで考えて頂けたら」と述べた。

水中ドローン協会の小林代表は今後も海や水の課題解 決を進めるうえで、水中ドローンを役立てる考えを表明。小中学生を対象に実施してきた取り組みについては「事業が採択されれば、さらに拡大したい」と表明した。

白熱するパネルディスカッション。仕切り越しに熱気が伝わる。

最後の記念撮影

水中ドローン協会の小林康宏代表理事(左)と海つくり研究会の木村尚理事・事務局長

アテナ工央の平松卓三代表(左)と水産庁の岡本圭祐課長補佐

全国での体験会の様子を報告した水中ドローン協会の大手山事務局次長

シンポジウムの進行を司った植木美佳さん AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。