一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は会員向けに株式会社ウェザーニューズ社が登壇するWEBセミナーを案内している。テーマは気象リスクでJUIDA会員は無料で受講できる。登録方法などはJUIDA会員に直接連絡している。

会員は参加無料 会員サービスの一環

JUIDAは会員向けのサービス提供に力を入れていて、ウェザーニューズのセミナーもその一環だ。セミナーはWEB会議ツールを通して行われ、ウェザーニューズの無料アプリを使いながら気象リスクを説明する。

JUIDAの会員向けには1月下旬に、JUIDAの鈴木真二理事長が年間スローガンを公表することで知られる新春パーティーを開催し、会員相互の親睦を図る。例年、ドローン議連を構成する国会議員らがかけつけあいさつをする機会にもなっている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

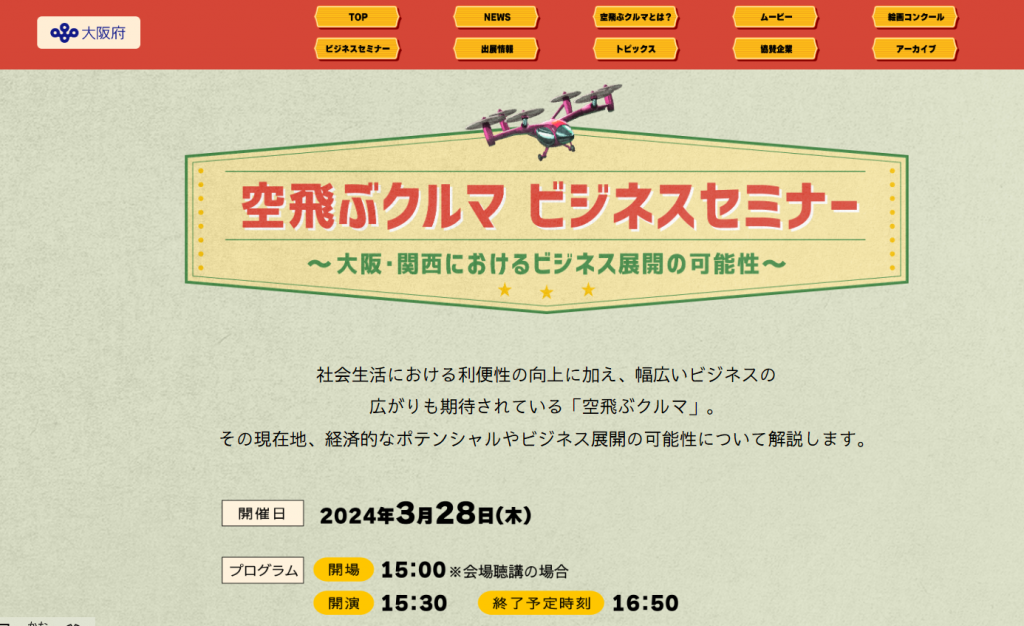

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。大阪・関西万博でAAM(いわゆる空飛ぶクルマ)の運航を目指している大阪府は3月28日に、AAMの運用が地域や日本にもたらすビジネスチャンスなどについて解き明かす「空飛ぶクルマビジネスセミナー~大阪・関西におけるビジネス展開の可能性~」を大阪で開催する。東京大学大学院特任研究員の中村裕子氏、株式会社日本政策投資銀行調査役の岩本学氏が登壇する。会場参加、オンライン参加のいずれも可能で参加は無料だ。

ビジネスをテーマに会場、オンラインの両方で開催

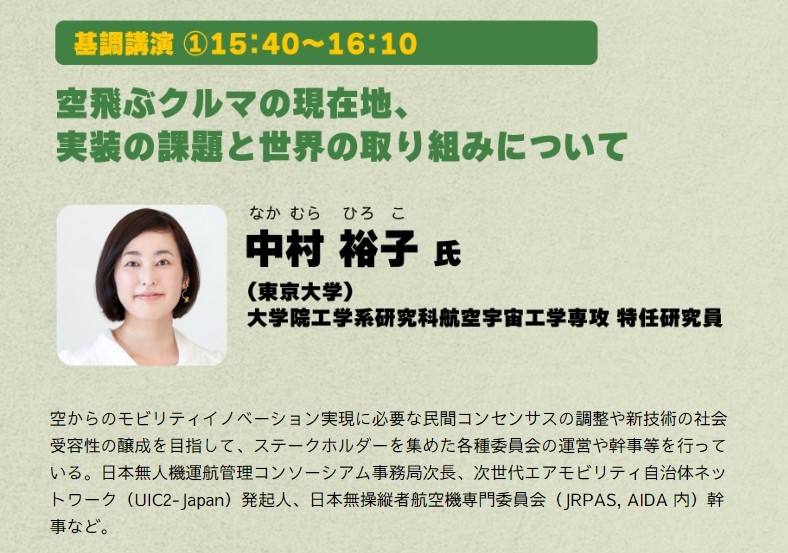

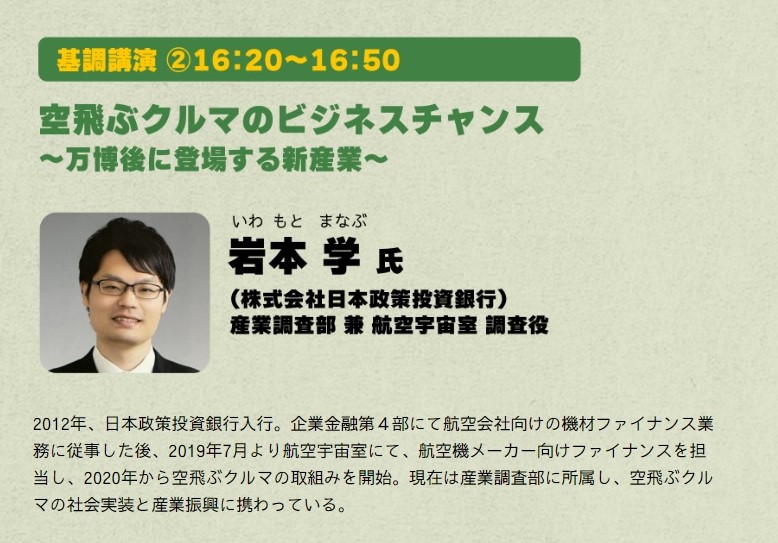

「空飛ぶクルマビジネスセミナー」は3月28日、15時30分から16時50分までで、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻特任研究員の中村裕子氏は「空飛ぶクルマの現在地、実装の課題と世界の取り組みについて」、株式会社日本政策投資銀行産業調査部兼航空宇宙室調査役の岩本学氏は「空飛ぶクルマのビジネスチャンス~万博後に登場する新産業~」の演題でそれぞれ講演する。会場は大阪・難波の産業経済新聞社大阪本社会議室でオンライン参加も可能だ。講演終了後の名刺交換などを目的とする交流会が催される予定で、会場参加の場合は交流会にも参加が可能だ。

参加は申し込みフォームから。締め切りは3月27日午前11時。

会場参加の申し込みはこちら

オンライン参加の申し込みはこちら

開催概要に関する大阪府の発表は以下の通りだ(以下、引用)

大阪府では、府内における空飛ぶクルマの社会実装に向けて、認知度の向上や有用性の理解促進等を図るため、「空飛ぶクルマ社会受容性向上事業」を実施しています。このたび、空飛ぶクルマの現在地、経済的なポテンシャルやビジネス展開の可能性について解説するセミナーを開催しますので、ぜひご参加ください。

【セミナー概要】

1.日時

令和6年3月28日(木曜日)午後3時30分から午後4時50分まで

2.開催方法

会場とオンラインの同時開催

会場:株式会社 産業経済新聞社 大阪本社 会議室(大阪市浪速区湊町2丁目1番57号)

3.定員(申込先着順)

会場:100名

オンライン:500名

4.参加費

無料

5.内容

(1)基調講演1 空飛ぶクルマの現在地、実装の課題と世界の取り組みについて

講師:中村 裕子氏(東京大学 大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 特任研究員)

(2)基調講演2 空飛ぶクルマのビジネスチャンス~万博後に登場する新産業~

講師:岩本 学氏(株式会社日本政策投資銀行 産業調査部兼航空宇宙室 調査役)

セミナー終了後、30分程度参加者交流会(名刺交換や情報交換)を行う予定です。

6.申込方法

関連ホームページ「空飛ぶクルマホームページ」https://soratobu-kuruma.jp/

の申請フォームよりお申し込みください。

7.申請期限

令和6年3月27日(水曜日)11時まで

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.5.31

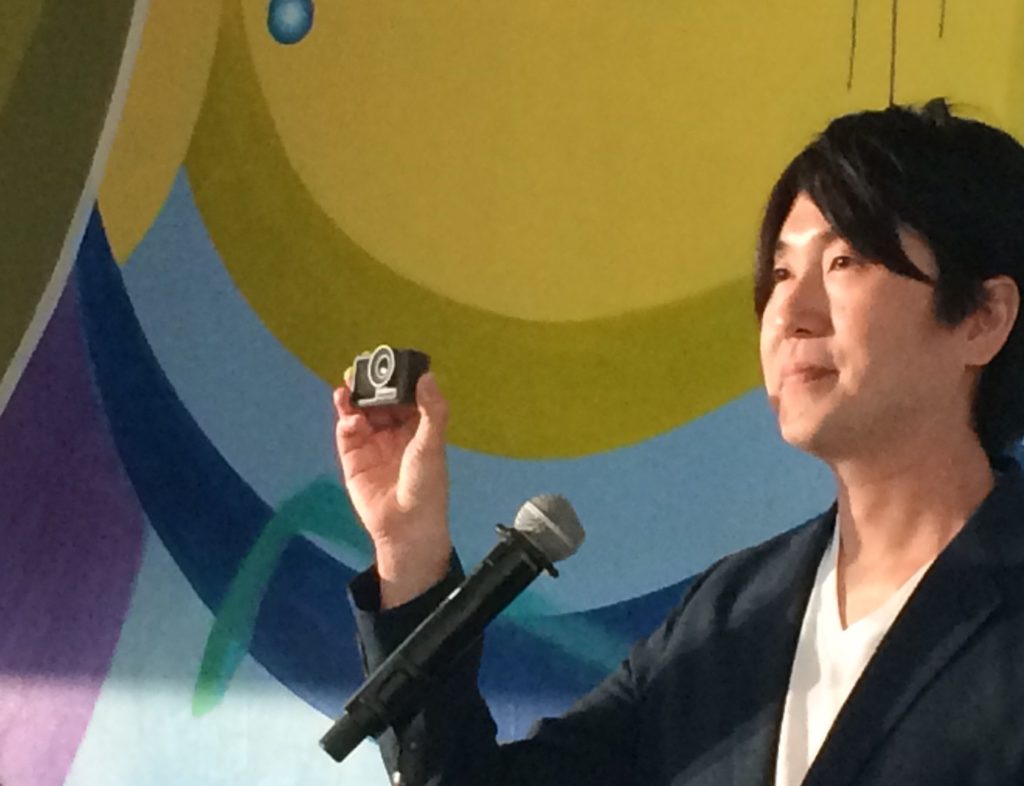

DJI JAPAN株式会社(東京)の呉韜代表取締役は5月26日、千葉・幕張メッセで開催された「第5回建設・測量生産性向上展」(CSPI-EXPO 2023)の「出展者による製品・技術PRセミナー」に登壇し、発表したばかりの空撮用ドローンのInspire3、産業機のMatrice350RTKなどを紹介した。呉代表がドローン経験者に挙手を求めたところほぼ全員の手が挙がって驚く場面もあった。セミナーは盛況で、会場に用意された座席数をはるかに上回る参加者が聴講し、座席の後ろなどのスペースには立ち見の聴講者があふれた。

開発方針を紹介、M350RTKの特徴も動画を交えアピール

DJI JAPANの呉代表が登壇したのは、「現場で活躍する最新の産業用ドローンの現状」の演題で開かれたセミナーの最初の10分間。後半では、同社のソリューションエンジニア、木田雄貴氏が登壇し、DJI機の具体的な活用例を紹介した。

呉代表は冒頭に来場者に向けて「ドローンを活用している、という方、ぜひ挙手してい頂きたいと思います」と呼びかけた。会場では一斉に手が挙がると呉代表は「うわ。え。ほぼ100%じゃないですか」と目を丸くし、「数年前に同じ質問をしたところ1割もいない状況でした。短期間でここまで利用して頂けて嬉しいです」と感謝を述べた。

呉代表はDJIが2006年、日本支社が2013年に設立されたなどの歴史や、日本のスタッフは200人であり、研究買発、販売、生産まで担う、深圳の本社以外で世界最大のオフィスであることなどを説明した。また生産買発について、①個人向けのコンシューマ②Inspire3ほか映画、放送などプロフェッシショナル③農薬散布や直播、リモートセンシングなどの農業分野④産業ドローンの4つのラインナップで行われていることを紹介。産業分野で使われてる用途は53%と半分以上が土木・建設、測量であることを伝えた。

また産業機として5月18日にリリ-スされたMatrice350RTKを紹介。継続飛行は55分で、DJI JAPAN設立当初に主力機体だったPhantomが10分未満であったことと比べて、バッテリーなどの技術が進化したことなどをアピールした。このほか通信、衝突防止システムなどの機体の特徴や、サードパーティーを含めたペイロードの選択肢の豊富さを紹介したうえで、PR動画を投影した。

その後は、木田氏が活用事例として中電技術コンサルタント株式会社(広島市)と共同で実施した活火山である桜島(鹿児島県)の火山活動に伴う状況把握、地形変動量調査、土砂移動機構のメカニズム解明などの調査や、豊橋市(愛知県)の防災対策などが紹介され、来場者は しきりにメモを取っていた。

CSPIのセミナーに登壇したDJI JAPANの呉韜代表取締役

立ち見の聴講者も多かったDJI JAPANのセミナー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ドローンを使った点検業務で多くの経験を持つブルーイノベーション株式会社(東京)は、ドローン導入に関心を持つ中小企業などを対象に、ドローン活用の動向や利点、補助金活用に関する情報を伝えるセミナーを4月19日にオンラインで開催する。ドローンやロボットの導入に関心を持つ企業などを幅広く対象にしている。北浜グローバル経営株式会社(大阪市)との共同開催で、両者の専門家が登壇する。参加は無料だ。

北浜グローバル経営が補助金の概要や活用法伝授

セミナーは、ドローンを活用した点検実績を豊富に持つブルーイノベーションが、寄せられる相談件数が増加している現状をふまえて企画した。中小企業向けの補助金獲得支援や経営コンサルティングで定評のある北浜グローバル経営と「ドローン点検×新規事業×補助金」をテーマに『2023年版補助金申請を活用した「屋内ドローン点検」無料ウェビナー』の演題で開催する。

対象はドローンやロボットに関心のある企業などで、新規事業の検討や、点検業務の刷新、既存業務の差別化などに関するヒントの提供を目指す。

申し込みはこちらから。

概要は以下の通りだ

■名称:2023年版補助金申請を活用した「屋内ドローン点検」無料ウェビナー

■開催日時:2023年4月19日(水) 13:00~14:00

■参加費:無料

■内容:

- 屋内ドローン点検、最新動向・運用ノウハウ

(ブルーイノベーション株式会社ソリューション営業一部 山口雄大氏)

インフラ点検の需要の増加

- 事業再構築補助金 制度内容と有効活用

(北浜グローバル経営株式会社経営支援部主任 安田竜誠氏)

■申し込み:https://www.blue-i.co.jp/news/event/20230412.html

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。一般財団法人運輸総合研究所(東京)は11月28日「物流分野におけるドローンの社会実装」をテーマに、「第87回運輸政策セミナー」を開催する。国土交通省航空局の梅澤大輔安全部無人航空機安全課長のほか、楽天グループ株式会社の谷真斗氏、株式会社スカイピーク代表取締役の高野耀氏、一般財団法人運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所主任研究員の藤巻吉博氏らが登壇し、ドローン物流に期待される効果や社会実装のための課題の整理、普及に向けた今後の取り組みを考察する。参加は無料。

講演とパネルディスカッションで課題整理 参加は無料

セミナーの概要と式次第は以下の通り。

・日時:2022年11月28日(月)15:00~17:30

・会場:運輸総合研究所 2 階会議室およびオンライン配信(Zoom ウェビナー)

・テーマ:「物流分野におけるドローンの社会実装」~ドローン物流が当たり前になる時代に向けて~

式次第

1.開会挨拶

宿利正史 一般財団法人運輸総合研究所 会長

2.講演

テーマ:「ドローンのレベル4飛行に係る環境整備」

講師:梅澤大輔・国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長

テーマ:「ドローン物流実証の現状と課題」

講師:谷真斗・楽天グループ株式会社ドローン・UGV事業部ドローン事業課シニアマネージャー

テーマ:「ドローン活用を支える人材育成の現状と課題」

講師:高野耀株式会社スカイピーク代表取締役

テーマ:「ドローン物流の普及に向けた世界の潮流」

講師:藤巻吉博・一般財団法人運輸総合研究所・ワシントン国際問題研究所主任研究員

3.パネルディスカッション

コーディネーター:根本 敏則 敬愛大学経済学部教授、一橋大学名誉教授

パネリスト:講演登壇者、平澤崇裕・国土交通省総合政策局物流政策課長

4.閉会挨拶

佐藤善信・一般財団法人運輸総合研究所理事長

参加費:無料

申込:専用URLから(申込は11 月 24 日まで)

※11月25日(金)午後に視聴用URLを送付

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.10.17

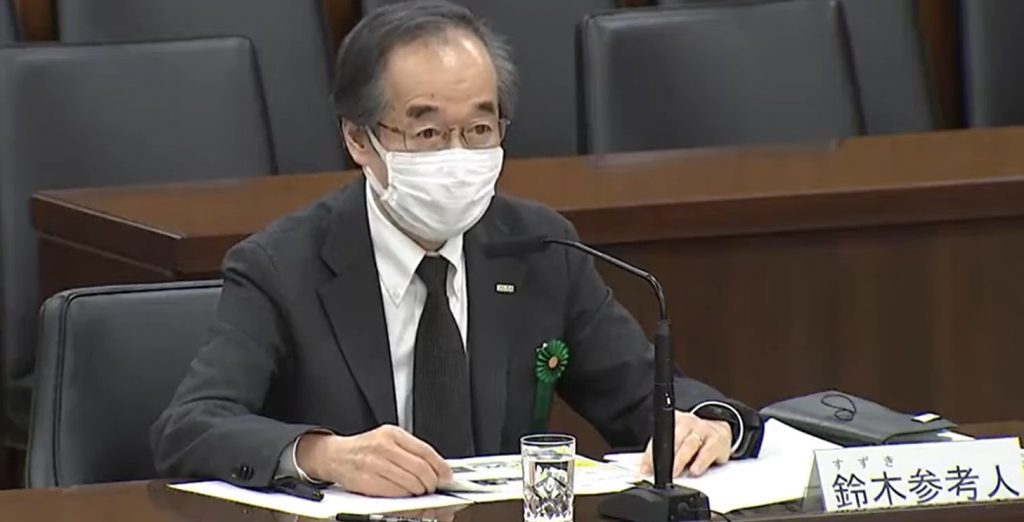

埼玉県は10月14日、「第2回ロボティクスセミナー~ドローンの研究開発と活用の潮流~」を開催した。埼玉県が2026年度の開所を目指すロボット開発支援施設「SAITAMAロボティクスセンター(仮称)」への興味や期待を喚起することが目的で、福島県南相馬市にあるロボットの開発支援拠点、福島ロボットテストフィールドの所長で一般社団法人日本UAS産業振興協議会の理事長を務める鈴木真二氏ら、ドローン事業で名の知れた関係者が登壇した。鈴木氏は、「埼玉と連携したい」と話し、SAITAMAロボティクスセンターへの期待を表明した。

秩父市と楽天、物流などで成果着々 ブルー、NTT e-Droneが登壇

講演する鈴木真二氏 登壇したのは鈴木氏のほか、ドローン物流の実現に向けた動きを加速させている秩父市産業支援課の笠井知洋氏、秩父市の実験でドローンの運用を担い、物流へのドローン活用に取り組む楽天グループ株式会社(東京)ドローン事業課の谷真斗氏、埼玉県内に本社を構え地元にフライトスペースを構え、農業、空撮などの地元貢献にも力を入れる株式会社NTTe-Drone Technologyの山崎顕代表取締役、ドローンやロボットなどの人手を自動化するデバイスを制御するプラットフォーム関連技術を手がけるブルーイノベーション株式会社(東京)の熊田貴之代表取締役らで、それぞれが近況や埼玉との関係などについて述べた。

鈴木氏は、「レベル4実現に向けたドローンの新制度と今後の展望」の演題、ドローンの歴史、用途、市場の成長、理事長をつとめるJUIDAの事業や、会員の推移、所長を務める福島ロボットテストフィールドの役割などを説明し、「埼玉県もSAITAMAロボティクスセンターをつくるということなので、今後連携をとらせて頂きたいと思っています」と期待を表明した。また、JUIDAの理事長として毎年、年頭に公表しているスローガンを振り返り「来年のスローガンをどうするか、みなさんと考えたいと思っております」とアイディアを募った。

秩父市の笠井氏は、秩父市が埼玉県で最も広い市であることや、年間の観光客数ガパリのエッフェル塔に匹敵するなどのエピソードで関心を引き、ドローンでは、物流、遠隔医療、MaaSなどに取り組んでいることを説明した。関わり方については「行政として使命感をもって取り組んでいる」と明言した。市内で行われた物流の様子については動画を披露し「未来技術で住み続けたいまちを目指します」とメッセージを寄せた。

秩父市での物流事業にも参加した楽天グループの谷氏は、ドローン配送に取り組む背景を、宅配の増加と担い手の減少がもたらす将来不安の解消をあげ、「不便解消のひとつの手段がドローン」と説明した。三重県志摩市の離島物流や、長野県白馬村での山小屋への荷物配送などの事例を紹介し、「過疎地物流が地域に根付けば地域の外からその仕事に関わるために人材が流入する可能性があります。ポジティブなスパイラルを生み出す起爆剤になると思っています」と述べた。

講演する秩父市の笠井氏

講演する楽天の谷氏 ブルー、送電線点検拡大中 NTT e-Droneは将来の常時接続を展望

ブルーイノベーションの熊田氏は、ひとつの作業で複数の業務をこなす制御技術、Blue Earth Platform(BEP)技術を紹介し、用途別にプラント点検、送電線点検など用途ごとにカスタマイズしたソリューションを用意していることやスイスFlyability社製の球体ドローンELIOSシリーズを使った点検など事業概要を説明。送電線点検では、送電線のドローン点検の悩みの種である送電線のたわみに追随した撮影を可能にするため、たわみにそってドローンが飛行するためにセンサーを組み合わせたモジュールを開発した実例を紹介した。送電線点検は「東京電力グループの中で22の支社が検討を進めているか、すでに実用化しているかしています」と拡大している現状を報告した。またドローンなどの離着陸に用いるポートについて、固定式、可搬式のそれぞれの開発に取り組んでいるほか、国際標準を定めるための会議でリーダーシップをとっていることなども紹介した。熊田氏は「今後のものづくりは自律分散がテーマになっています。そこに貢献するプラットフォーマーを目指します」と決意を表明したあと、「最初にお伝えしようと思ったのですが、私は埼玉県和光市の出身です」と埼玉県とのつながりを伝え、会場をなごませた。

埼玉県朝霞市に本社を構えるNTT e-Drone Technologyの山﨑氏は、主力事業である農業、点検のほかに、NTTグループの光ファイバーをひくために特殊なドローンを使ってる事例などを紹介した。山﨑氏は事業として機体を扱うことの意義について「機体を理解しないとエコシステムの運営はできない」と解説した。また、埼玉県川島町、埼玉県坂戸市でコメづくりの手伝いをしていたことや、朝霞市の茅葺の農家建築で、平成13年に国の重要文化財に指定された「旧高橋家住宅」をドローンで撮影して「文化財デジタルアーカイブ」として保存しているなど、地元密着の取り組みを進めていることも明らかにした。さらに「すぐにではないですが」と前置きをして「将来的にローカル5Gを介し、ドローンとクラウドが常時接続するコネクテッドドローンを展望しています」と今後を見据えていることを明らかにした。

NTT e-Drone Technologyの山﨑氏

講演するブルーイノベーションの熊田氏 ロボットと言えば埼玉、と言われるように

「ロボットといえば埼玉といわれるように」と決意を述べた埼玉県の村井秀成次世代産業幹 講演にあたり埼玉県の村井秀成次世代産業幹が「埼玉県はロボティクスに取り組んでいて、“ロボットといえば埼玉県”と言われるように取り組んでいきたい」と強調。次世代産業拠点整備担当の新井賢一主査はSAITAMAロボティクスセンターの概要や整備状況について「インターチェンジ直結のテストフィールド」と特徴を強調し、「詳細を検討中で、模擬住宅をどうするかなど、ご意見があれば伺いたい」などアイディアも募った。

当日の様子は、10月21日からオンデマンド配信(11月4日まで)を予定している。配信の申し込みフォームはこちらから。

SAITAMAロボティクスセンターについて説明する埼玉県の新井賢一次世代産業拠点整備担当主査

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。