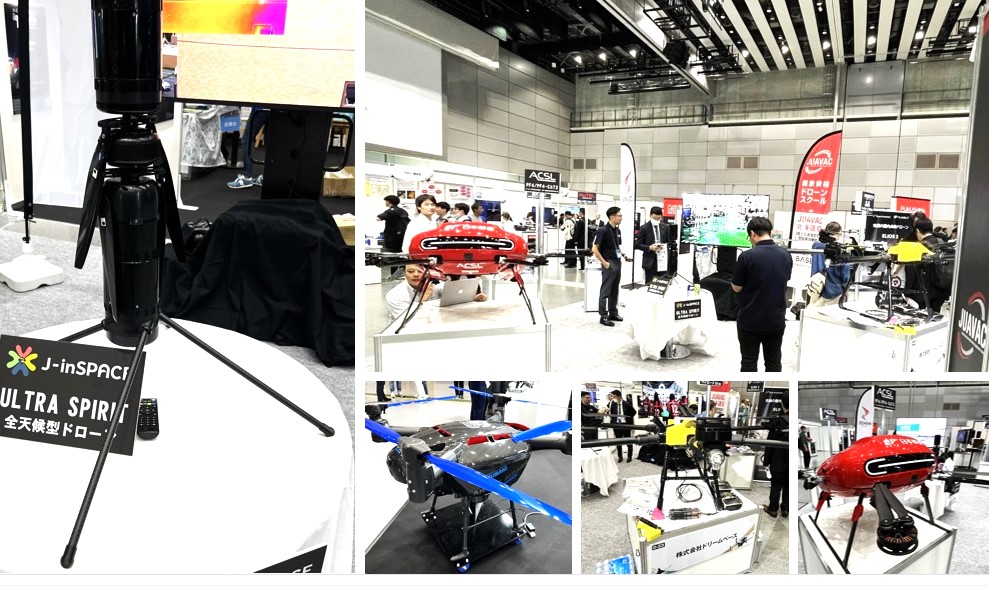

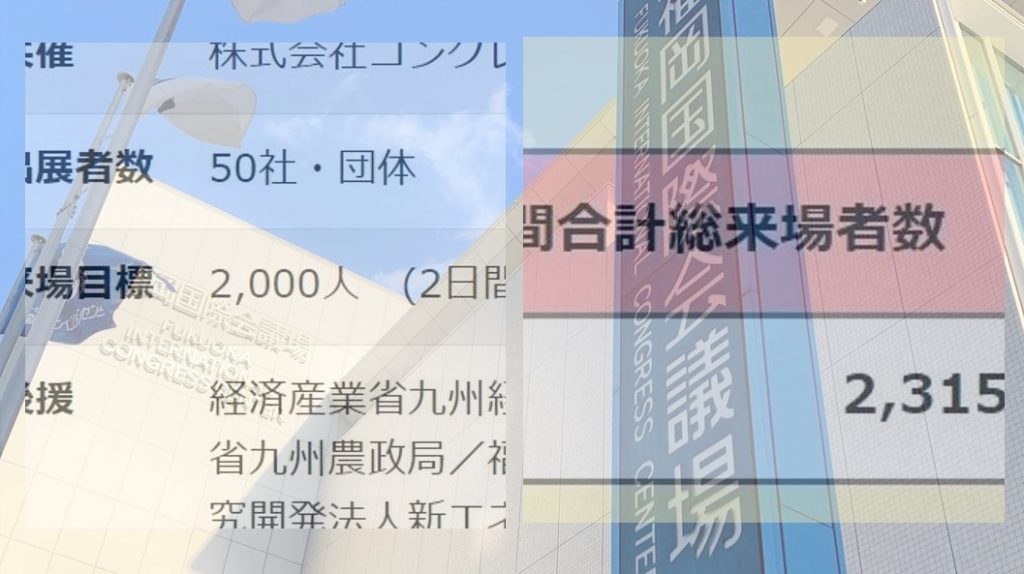

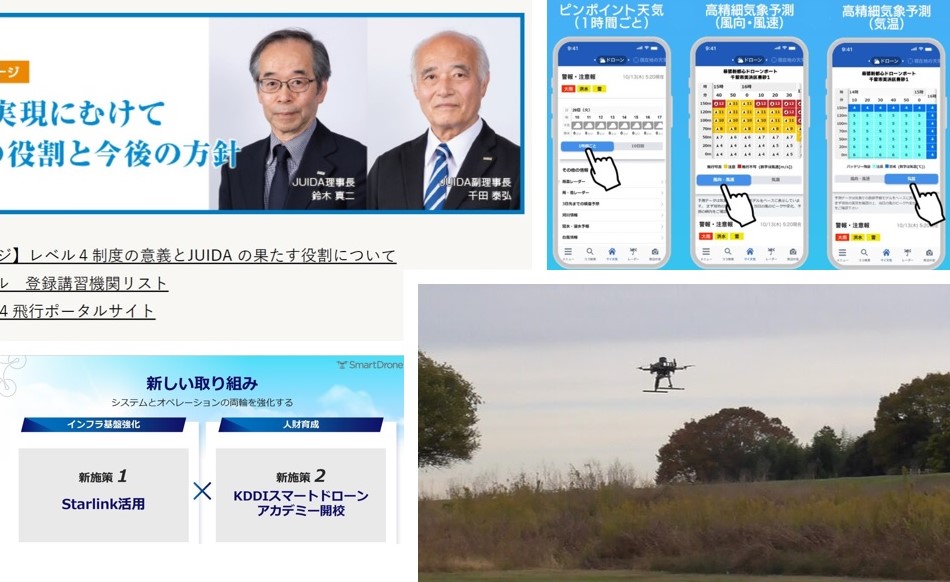

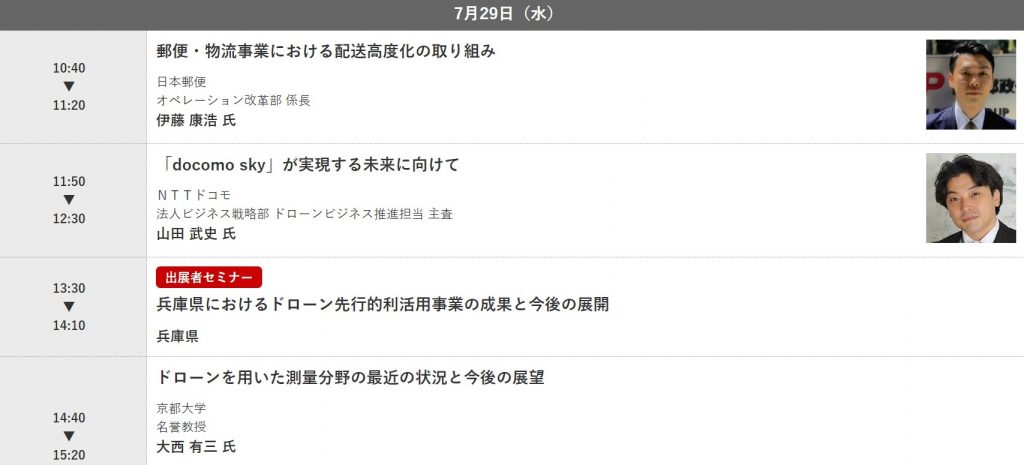

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム、一般社団法人日本能率協会が7月29~31日に大規模展示場、インテックス大阪(大阪市住之江区)で予定されているドローンの展示会「第6回国際ドローン展」は、予定通りリアルイベントとして開催される。13組が出展し、物流、災害対応、通信、自治体の取り組みなど14本の特別講演が行われる。新型コロナウイルスで開催延期、中止が相次ぐ中、ドローン専門展としてイベントが行われるのは2020年に入って初めてとなる。プラント、自動化など6つの専門展示会が併催され、ドローン関連事業者による併催催イベント出展も見込まれている。

13組出展、14本の特別講演

国際ドローン展には、赤外線機器の株式会社アイ・アール・システム(東京都多摩市)、建設工事ICT管理の株式会社アース・アナライザー(京都府綾部市)などの関連企業のほか、福島ロボットテストフィールド(福島県南相馬市)、那賀町ドローン推進室(徳島県那賀町)、兵庫県などがブースを出展する。

また、日本郵便、NTTドコモ、クボタ、コマツなどの企業からの代表者、防災科学技術研究所先端的研究施設利活用センター副センター長の酒井直樹氏が特別講演する。京都大学の渡辺一生氏は徳島大学の三輪昌史氏とともにVTOLをテーマに講演するほか、いわゆる「レベル4」に関するパネルディスカッションが開催され、慶応義塾大学の武田圭史氏のファシリテーションで、内閣官房小型無人機等対策推進室内閣参事官長崎敏志氏、兵庫県産業労働部産業振興局、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ロボット・AI部 主査 プロジェクトマネージャー宮本和彦氏、WorldLink&Company代表取締役須田信也氏が議論する。日本ドローンコンソーシアム会長の野波健蔵氏も講演する。

「メンテナンス・レジリエンスOSAKA2020」「第12回生産システム見える化展」「第3回自動化・省人化ロボット展」「気象・気候対策ビジネス WEEK2020(夏)-大阪-」「プラントショーOSAKA2020」「第12回関西ホテル・レストラン・ショー」が同時に開催され、ドローン関連産業で併催イベントに出展するケースも見込まれる。

なお開催にあたって、公益財団法人大阪観光局が大阪府、大阪市の合意のもと作成した「感染症拡大のリスクを抑え、M I C E を開催する為の主催者向けガイドライン」に基づいて運営するという。

主催者は感染状況などに応じて延期などの検討余地に含みを持たせているが、7月3日午前時点では、予定通りに開催することを確定させているという。

招待状持参者、事前登録者、官庁・地方公共団体、学生は無料で入場できる。

【開催概要】 ■ 会期:2020 年7月29日(水)~31 日(金) 10:00~17:00 ■ 会場:インテックス大阪 (住所:大阪市住之江区南港北1-5-102) ■ 総予定展示規模:585社/1107ブース(2020年6月4日現在) ・「第 12 回関西ホテル・レストラン・ショー」110社215小間 ・「メンテナンス・レジリエンス OSAKA2020」273社504小間 ・「第12回生産システム見える化展」「第3回自動化・省人化ロボット展」23社53小間 ・「気象・気候対策ビジネスWEEK2020(夏)-大阪-」60社114小間 ・「プラントショーOSAKA2020」106社206小間 ・「第6回国際ドローン展」13社15小間

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

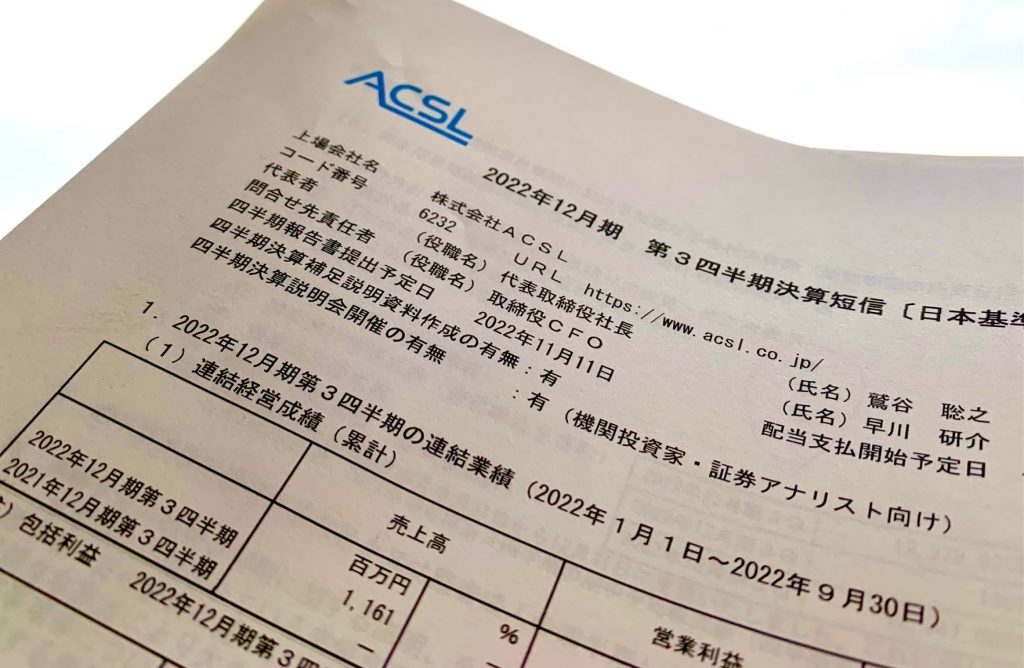

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表

【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感  英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場

英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場  JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は、山口県山口市で重ねてきたリハーサル飛行を収めた動画を公開した。

離陸、移動、転回、飛行

リハーサル飛行は、山口県山口市の「山口きらら博記念公園」内に設けた飛行試験場で春から行われていて、動画には大阪・関西万博のデモフライトに使われるSD-05が離陸し、移動し、向きを変えて飛行するなどの様子が納められている。

大阪・関西万博では7月31日から8月24日まで、火、水曜以外の原則週5日の予定で、来場者の前で飛行する様子を公開する。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

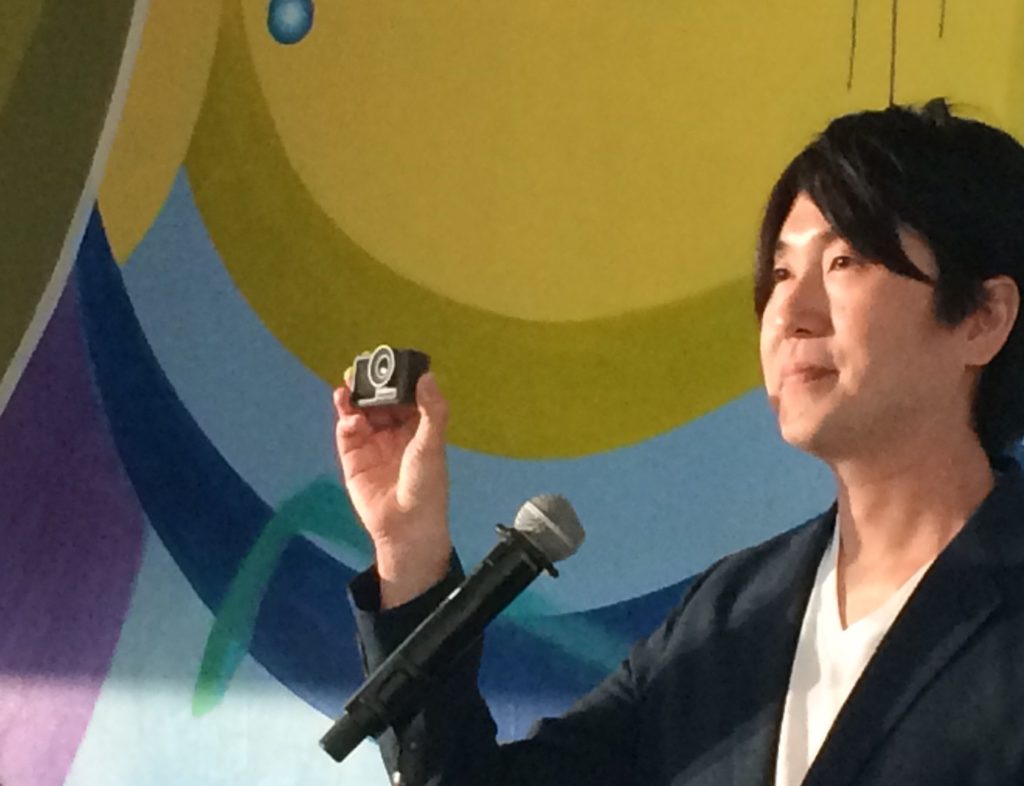

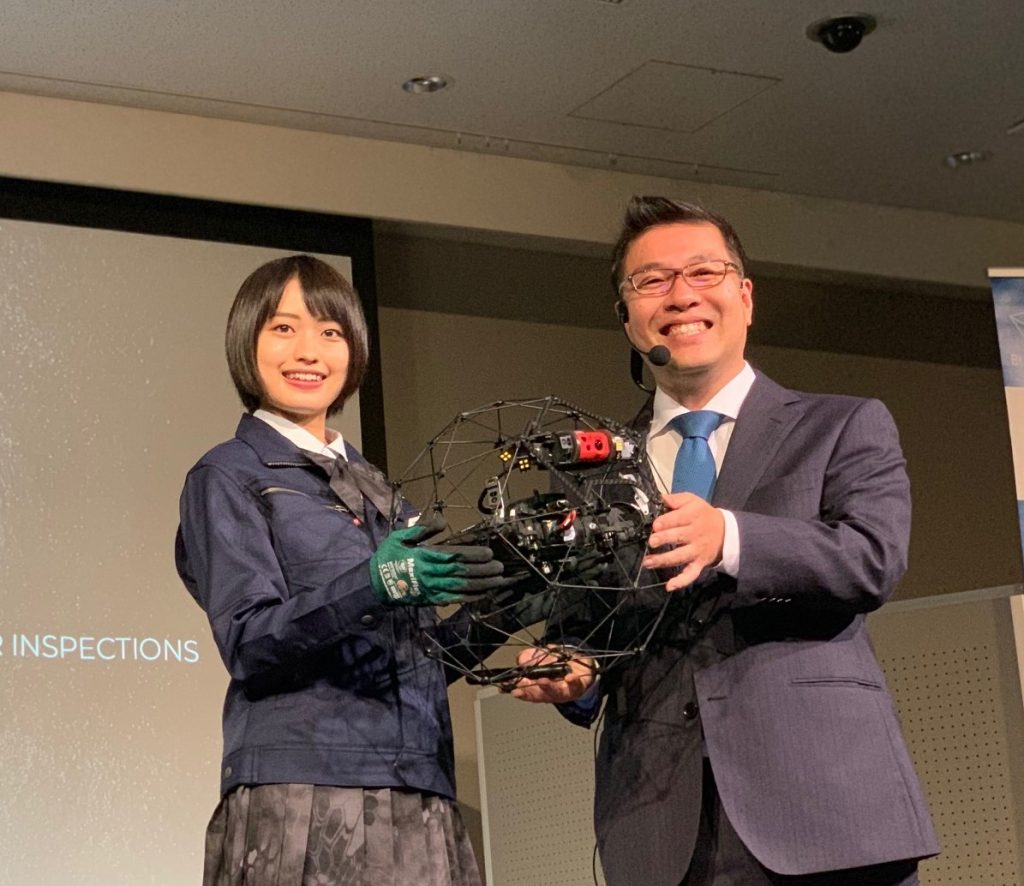

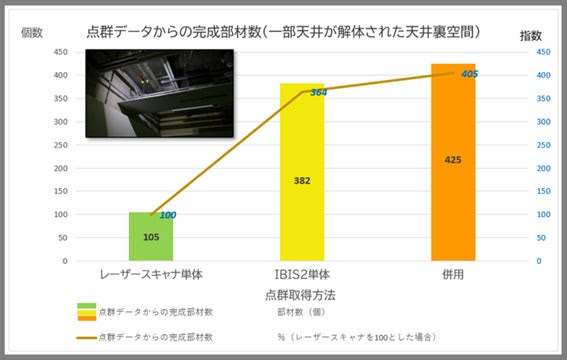

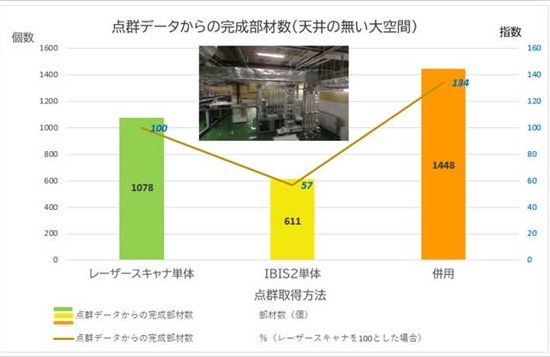

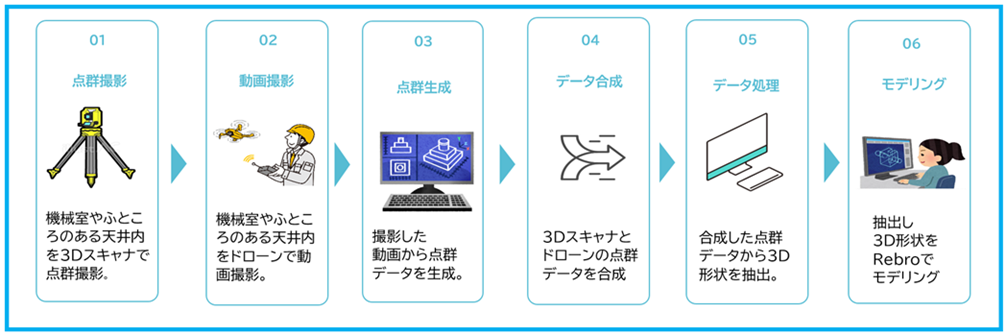

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。建設設備大手の三機工業株式会社(東京)は7月11日、グループ会社、有限会社キャド・ケンドロ(仙台市)と共同で狭小空間ドローン開発の株式会社リベラウェア(Liberaware、千葉市)のドローンとレーザースキャナを併用した既存設備の3Dモデル化するデジタル化手法を確立したと発表した。Liberawareも同日、三機工業に「IBIS2」を「導入した」と発表した。

実用化検証で取得データが大幅向上

三機工業は設備更新や模様替えなどのさいに、現場を3Dモデリングし、現状を把握してから取り組む。完成後の更新や追加工事で現状が図面通りになっていないことが多く、作業の妨げになるおそれがあるためだ。しかし天井裏などでダクトや配管が込み入っている場合に、すべての設備にはレーザーが届き切らずに十分な3Dモデルができあがらない場合がある。こうした課題を乗り越える手法の開発を進めているところ、今回、ドローンとレーザースキャナを併用してデジタル化する手法を開発した。

同社が実施した実用化検証では、IBIS2とレーザースキャナを併用した場合、従来の3Dスキャン手法と比べ、機械室などの天井の無い空間の場合、認識できた建築部材が約135%、天井の一部が解体された天井裏空間で約400%向上したという。

三機工業の発表はこちら

リベラウェアの発表はこちら

右から、三機工業建設設備事業本部技術管理本部BIM推進センター石丸直BIM推進部長、キャド・ケンドロ高橋和之課長、三機工業副島卓哉氏、キャド・ケンドロ栃澤幸成氏、及川直樹氏、三機工業北岡基信専門部長、Liberaware 執行役員全貴成氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.9

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

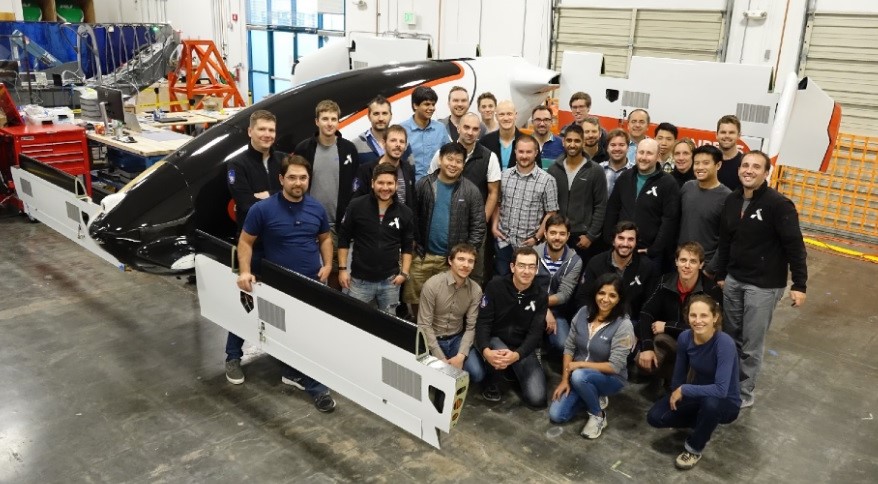

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。