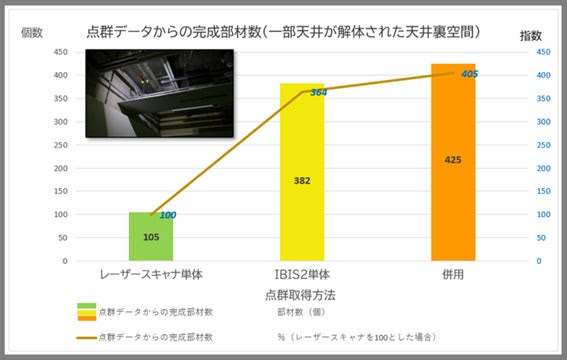

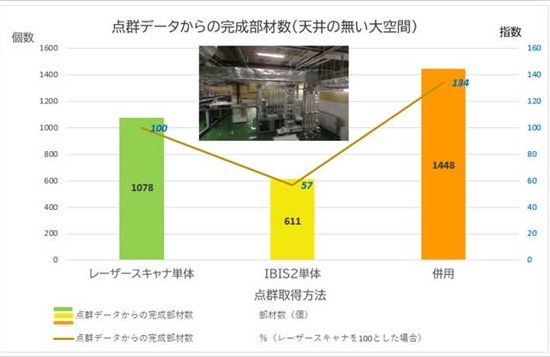

建設設備大手の三機工業株式会社(東京)は7月11日、グループ会社、有限会社キャド・ケンドロ(仙台市)と共同で狭小空間ドローン開発の株式会社リベラウェア(Liberaware、千葉市)のドローンとレーザースキャナを併用した既存設備の3Dモデル化するデジタル化手法を確立したと発表した。Liberawareも同日、三機工業に「IBIS2」を「導入した」と発表した。

実用化検証で取得データが大幅向上

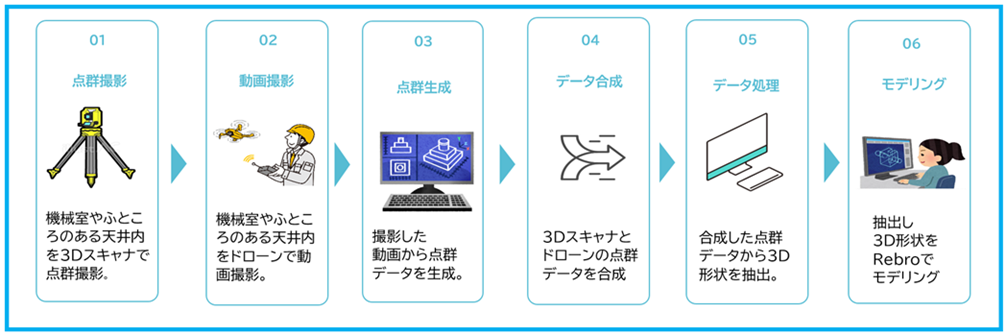

三機工業は設備更新や模様替えなどのさいに、現場を3Dモデリングし、現状を把握してから取り組む。完成後の更新や追加工事で現状が図面通りになっていないことが多く、作業の妨げになるおそれがあるためだ。しかし天井裏などでダクトや配管が込み入っている場合に、すべての設備にはレーザーが届き切らずに十分な3Dモデルができあがらない場合がある。こうした課題を乗り越える手法の開発を進めているところ、今回、ドローンとレーザースキャナを併用してデジタル化する手法を開発した。

同社が実施した実用化検証では、IBIS2とレーザースキャナを併用した場合、従来の3Dスキャン手法と比べ、機械室などの天井の無い空間の場合、認識できた建築部材が約135%、天井の一部が解体された天井裏空間で約400%向上したという。

三機工業の発表はこちら

リベラウェアの発表はこちら

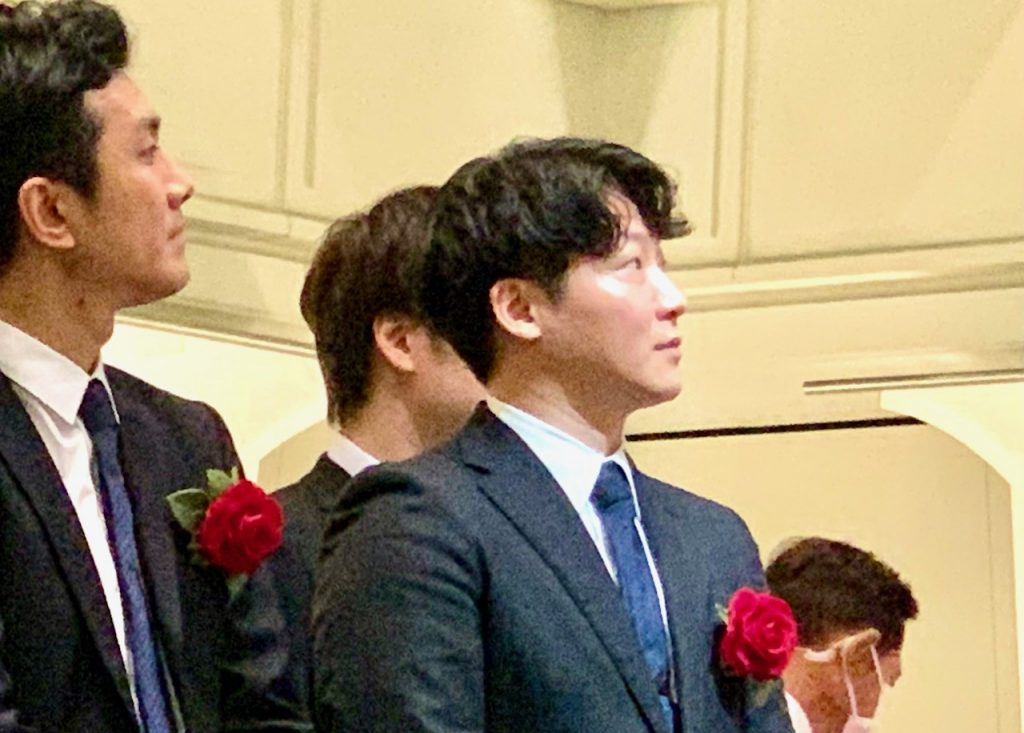

右から、三機工業建設設備事業本部技術管理本部BIM推進センター石丸直BIM推進部長、キャド・ケンドロ高橋和之課長、三機工業副島卓哉氏、キャド・ケンドロ栃澤幸成氏、及川直樹氏、三機工業北岡基信専門部長、Liberaware 執行役員全貴成氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.6.11

東京株式市場で6月11日、ドローン関連銘柄が物色された。ブルーイノベーション株式会社(東京)の株価は一時ストップ高の2023円をつけ、2023年12月に上場して以来の2000円台を回復した。同社株のストップ高は2日連続。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、株式会社ACSL(東京)、Terra Drone株式会社(テラドローン、東京)も買われた。ドローン4銘柄はグロース市場の午前の売買高ランキング上位10銘柄にそろって登場した。

ブルー、2023年の上場来の2000円台

ブルーイノベーション株は寄り付き前から買い注文を集め、前日終値の1623円より316円高い1939円で寄り付いたあと午前9時24分に、前日終値比400円高いストップ高となる2023円をつけ、上場日以来の2000円超えとなった。なお前日も獲りき時間中に、その日の値幅制限である300円高のストップ高をつけていた。

そのほかのドローン関連株も買われていて、リベラウェアは一時、前日終値113円高の1870円、ACSLも一時、前日終値比79円高い1359円、テラドローンも一時、前日終値の6240円から600円高い6940円を付けた。

ドローン関連株はトランプ米大統領が6月6日に署名した“Unleashing American Drone Dominance” と“Restoring American Airspace Sovereignty,”の2つの米国内でのドローン開発やビジネス活性化に関わる大統領令を受けて買われやすくなっていた。6月10日にはロンドンで開催されていた米中閣僚級協議で、ラトニック米商務長官が中国によるレアアース輸出規制を「解決されるだろう」と見通した発言が伝わるなど協議の進展が経済の活性化を展望させたことでハイテク株を中心に投資を呼び込み、ドローン株への物色を後押ししたとみられる。

また日本国内では、政府による道路陥没対策やコメ不足対策に関連するスマート農業対策推進などの期待から、関連技術としてドローン関連が買われやすくなっていた。

米国でもトランプ大統領令に連動する形でAAM開発のジョビー・アビエーション、アーチャー・アビエーションなどが急騰した。

千葉・幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会JapanDroneでドローンポートや万博での取り組みの説明のために登壇したブルーイノベーションの熊田貴之社長

JapanDroneに設置されたブルーイノベーションのブースでは、午前10時の開場前にスタッフが朝礼を行うことが慣例になっている

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、JR東日本スタートアップ株式会社(東京)、JR東日本コンサルタンツ株式会社(東京)の合弁会社で、鉄道設備のドローン点検などを手掛けるCalTa株式会社は4月2日、大阪・関西万博に鉄道点検用ドローンのコンセプト模型、鉄道の線路でドローンが飛行する様子を表したジオラマ、VRなどを出展すると発表した。同社の展示は4月15~21日に会場内の「フューチャーライフヴィレッジ」で開催される。

4月15~21日、フューチャーライフヴィレッジで

CalTa株式会社はJR東日本のメンテナンスを中心に鉄道・インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)促進事業を進めている。主にLiberawareの開発した小型ドローンを駅の天井裏や鉄道の建設現場などの狭小空間で活用し、取得画像から三次元データを生成させて状況を遠隔確認し、AIを組み合わせ不具合の自動検知などを進めている。

大阪・関西万博では4月15~21日に「未来の鉄道点検」と題して鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示したり、点検現場の様子をプロジェクションマッピングで演出したりすることを計画している。

プレスリリースは以下の通りだ。

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)ブースコンテンツが決定

~「未来の鉄道点検」をテーマに「Project SPARROW」を肌で体感できるブースを展示~

1月29日にTOPICS「2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)への参加決定!」でご案内の通り、「未来の鉄道点検」をテーマに、現在共同で研究開発を進めている「Project SPARROW」について、2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」に参加します。この度、ブース内におけるコンテンツ内容についてお知らせします。

▼概要

イベント名:2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」

展示場所:フューチャーライフヴィレッジ

展示期間:2025年4月15日(火)~21日(月)

展示テーマ:未来の鉄道点検

▼ブースについて

「肌で感じるProject SPARROW」を展示コンセプトとし、コンセプトドローン展示・ジオラマ展示・VR体験など、来場者の皆様に直観的に「Project SPARROW」が作る未来を理解いただけるコンテンツを提供いたします。従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローン※1を是非この機会にご覧ください。

※1 開発段階のものであり、実際に製品化されるものとは異なります

▼ブース内各種コンテンツについて

①コンセプトドローン展示

鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示します。鉄道インフラの安全を守るだけでなく、地域との調和を大切にし、社会に寄り添いながら未来を切り拓く、先進的なデザインです。模型とともに現場の風景をプロジェクションマッピングや映像で演出し、未来の鉄道点検シーンをドローン視点でわかりやすく展示しています。

②ジオラマ展示

鉄道点検用ドローンが線路の上を飛行している様子をジオラマで表現します。日本の古き良き鉄道沿線の風景と、未来の鉄道点検の全景を再現します。 ジオラマ内を飛行するドローン視点の映像は、コンセプトドローン展示でご覧いただくことができ、未来の鉄道点検イメージを体験いただけます。

③VR体験

「Project SPARROW」が描く未来の鉄道点検を没入体験いただけるVRコンテンツです。ドローン視点に加え、遠隔で操縦するオペレーターの視点も体験でき、未来の鉄道点検の全体像を、迫力ある視点で体感できます。 コンセプトドローン展示やジオラマ展示で描かれた点検シーンを、VRでは内側から体験することで、鉄道点検の未来像を多角的に理解いただけます。

従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローンを是非この機会にご覧ください。

参考1:「万博参加決定」の発表文

参考2:プロジェクトsparrow動画

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

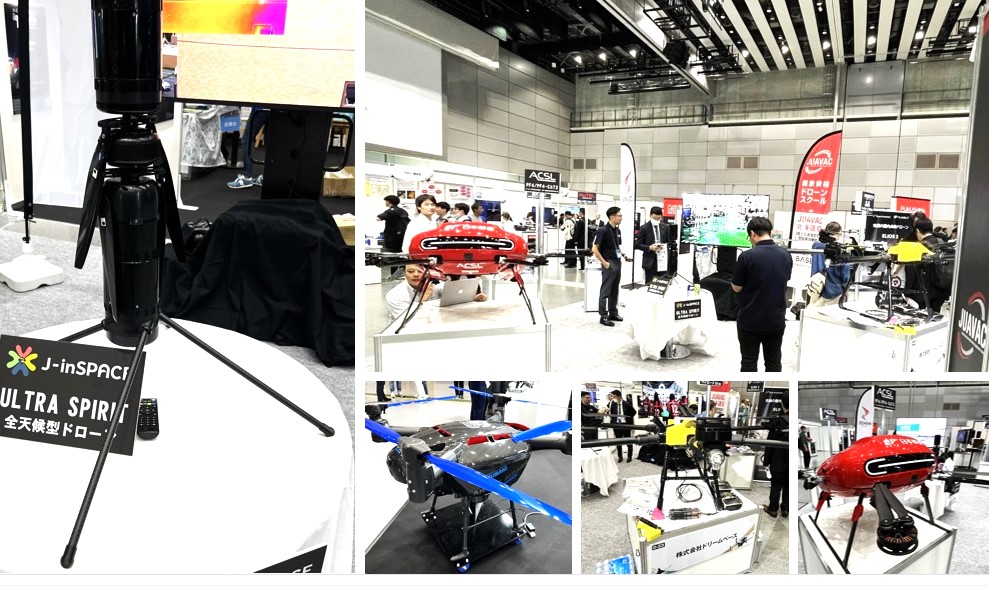

東京ビッグサイト(東京)で開催中の商談向け展示会「スマートエネルギーWEEK」で、ドローン関連技術が多く展示されている。埼玉・八潮の道路陥没で下水道内に入った株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)の超狭小空間用小型点検ドローン「IBIS2(アイビスツー)」や、ブルーイノベーション株式会社(東京)のリアルタイム3Dモデリングが可能な球体ドローン「ELIOIS3(エリオススリー)」などのデモンストレーションも来場者の視線を集めている。 2月21日まで。入場無料で事前登録が必要。

風力発電点検用ドローン、落雷監視システム、ROVも

スマートエネルギーWEEKは、エネルギー関連技術の総合展で、H2 & FC EXPO(水素燃料電池展)、PV EXPO(太陽光発電展)、BATTERY JAPAN(二次電池展)、SMART GRID EXPO(スマートグリッド展)、WIND EXPO(風力発電展)、BIOMASS EXPO(バイオマス展)、ZERO-E THERMAL EXPO(ゼロエミッション火力発電EXPO)、CCUS EXPO(CO₂分離回収・利用・貯蔵 技術展)の8つの展示会をまとめた総称だ。いずれも業界関係者の商談を促すことを目的とした展示会だ。これに脱炭素経営EXPO、サーキュラー・エコノミーEXPOのふたつが「GX経営WEEK」として同時開催している。

ドローン関連技術は多くの展示でみられる。リベラウェア、ブルーイノベーションはゼロエミッション火力発電EXPOに出展していて、それぞれのブースともフライトエリアを設置し、適宜デモフライトを公開して、機能を説明している。

リベラウェアのIBIS2は20cm四方でありながら産業用の機能を備える小型機で、管路内、屋根裏などを飛行するさいに障害となる粉塵対策が施されていて安定して飛行できる。ブースでは協力なライトを装着してブース内を難なく飛行する様子が確認できる。八潮(埼玉県)の道路陥没事故では埼玉県がキャビンらしきものを発見した2月5日に「超狭小空間ドローン」として機体の画像を公開した。またブルーイノベーションのELIOS3は機体に搭載したLiDARセンサーでスキャンした空間情報を高精度3Dマップとしてリアルタイムで表示する。SLAM搭載で飛行が安定している様子も確認できる。

WIND EXPO風力発電展には株式会社渋谷潜水工業(本社:平塚市<神奈川県>、本店:藤沢市(同))などが出展。同社は水中ドローンなどを展示し、リアルタイムで水中の構造物を3次元データとして表示する機能を紹介している。ジオグループの株式会社ジオシステム(大阪市)も、3本アームの旧型ドローンにリーグルのレーザースキャナーを搭載する測量ソリューションを紹介している。

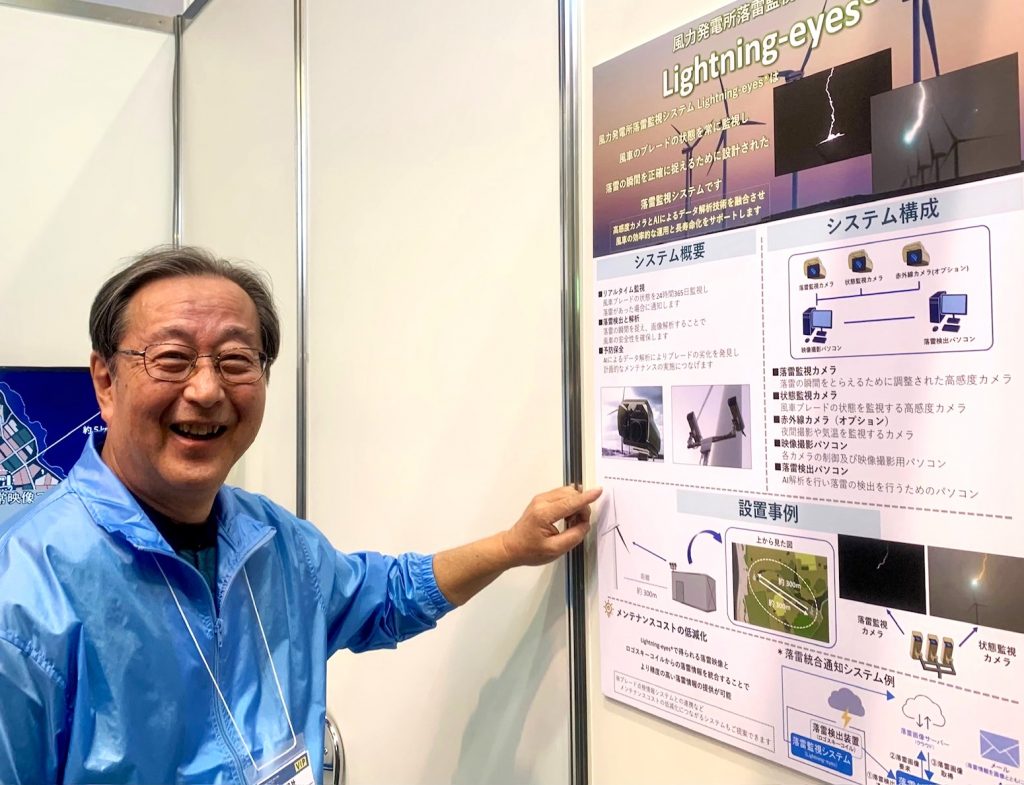

株式会社小笠原工業所(松山市<愛媛県>)は、風力発電などを空から確認するために開発中の最大75分の航続飛行が可能なドローンを展示している。今後、現場での実証を進める計画だ。ドローン関連技術や業務用カメラなどの研究開発を手掛ける株式会社D-eyes(ディ・アイ、堺市<大阪府>)と株式会社APES(エイプス、東京)は風力発電所落雷監視システムLightning-eyes」を紹介している。風力発電に落雷した場合に、落雷したブレードとその位置を特定することをアピールしている。

リベラウェアはIBIS2の飛行を設置ブース内で実演

ジオグループのジオシステムが3本アームの機体を使ったソリューションを紹介

小笠原工業所が風力発電の点検用に開発中のドローン。市販品を活用し市販のカメラを乗せる。機体の上下に載せられるが重さが25㎏を超える場合があるため注意が必要になる

海の中の構造物をリアルタイムで3D表示できる水中ドローン

落雷監視システムについて笑顔で紹介するD-eyesの橋本健代表

ブルーイノベーションはブースにフライトエリアを設置してELIOS3のデモ飛行を公開 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.7.29

超狭小空間点検ドローンの開発を手掛ける株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は7月29日、東京証券取引市場グロース市場に上場した。東京・日本橋兜町の東京証券取引所内にある情報提供スペース、東証Arrows(アローズ)で新規上場を祝うセレモニーが行われ、閔弘圭(みん・ほんきゅ)代表取締役が上場通知書を受け取ったほか、役員も加わり上場祝いの鐘を鳴らした。上場初日は公開価格の310円より144円(46.4%)高い454円で初値をつけ、401円で取引を終えた。ドローン開発を本業の上場で精密機械に分類される企業はLiberaware初めてで、閔代表取締役は「我々がつくる小型のドローンはまさに精密。日本(経済)の強みである精密でしっかり実績を作っていきたい」と抱負を述べた。

閔代表「しっかり実績をつくっていきたい」

Liberaware株はこの日、午前9時の取引開始直後は買い気配のまま値が付かずに推移し、午前10時26分に454円の初値が付いた。10時42分には一時、この日の最高値である465円を付けるなど終日、公開価格の310円を上回る水準で取引が続き、午後3時に公開価格より91円高い401円で取引を終えた。

取引時間中の午前11時にはセレモニーが行われた。東証Arrowsのマーケットの状況を映し出すパネルは赤を基調にした背景に白抜きで「日本取引所グループ 祝上場 株式会社Liberaware 2024年7月29日 東京証券取引所」とメッセージが投影され、株式会社東京証券取引所の青克美常務執行役員がLiberawareの閔代表に上場通知書を手渡し、社員らがその様子を見守った。このあとパネルわきに用意された鐘を打ち鳴らす「打鐘」が行われた。打鐘は社名の入った木槌で、「五穀豊穣」にちなんで5度、鳴らすことが慣例で、閔代表ら集まった社員の中から幹部が2人一組で5組が一回ずつ鳴らした。儀式が終了したあとは、Liberawareを投資などで応援してきた関係者らも加わって記念撮影などが行われた。

Liberawareは高性能小型ドローンIBIS(アイビス)シリーズの開発と機体を活用した事業で知名度を広げ、ゼネコン、電力などエネルギー、インフラなどでの産業で導入が広がっている。廃炉作業が進む東京電力福島第一原発の格納容器内の点検作業では、東京電力が作業で活用したデバイスがLiberaware製であることを2024年2月の記者会見で認め認知が広がった。2021年にはJR東日本スタートアップ株式会社、JR東日本コンサルタンツ株式会社と点群データ取得や鉄道・インフラ業界のデジタル化事業を展開する合弁会社、CalTa株式会社(東京)を設立し、現在、デジタル化ソフトウェアTRANCITYを提供していることでも知られる。

2024年元日に発生した能登半島地震では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の呼びかけに応じて輪島市などでの災害支援対策に対応して現地に出向き、倒壊家屋内の点検に同社の技術を活用した。

上場初日を迎えた閔代表は「実感はまだありません。これまでしっかりとものづくりをしてきました。ドローン事業の盛り上がりを証明したい。(精密機械に分類されているのは)われわれがつくる小型のドローンはまさに精密。精密っというこの分野が日本としての強みだと思いますし、だからこそここでしっかり実績を作っていきたい」などと抱負を述べた。同社は今後も豊富な屋内狭小空間の点検実績を土台に事業拡大を図ることになる。

ドローン関連事業を本業の柱に位置付ける企業の上場は、株式会社ACSL(東京、2018年12月21日、分類:機会)、ブルーイノベーション株式会社(東京、2023年12月12日、分類:情報・通信)以来となる。

お祝いメッセージが掲げられたボードを見つめる閔弘圭代表=2024年7月29日、東京・日本橋兜町の東証Arrows

お祝いボードを背景に記念撮影をするLiberawareのメンバー=2024年7月29日、東京・日本橋兜町

投資などで支援を続けてきた関係者も入って記念撮影。「DRONE FUND」のロゴも見える=2024年7月29日、東京・日本橋兜町

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

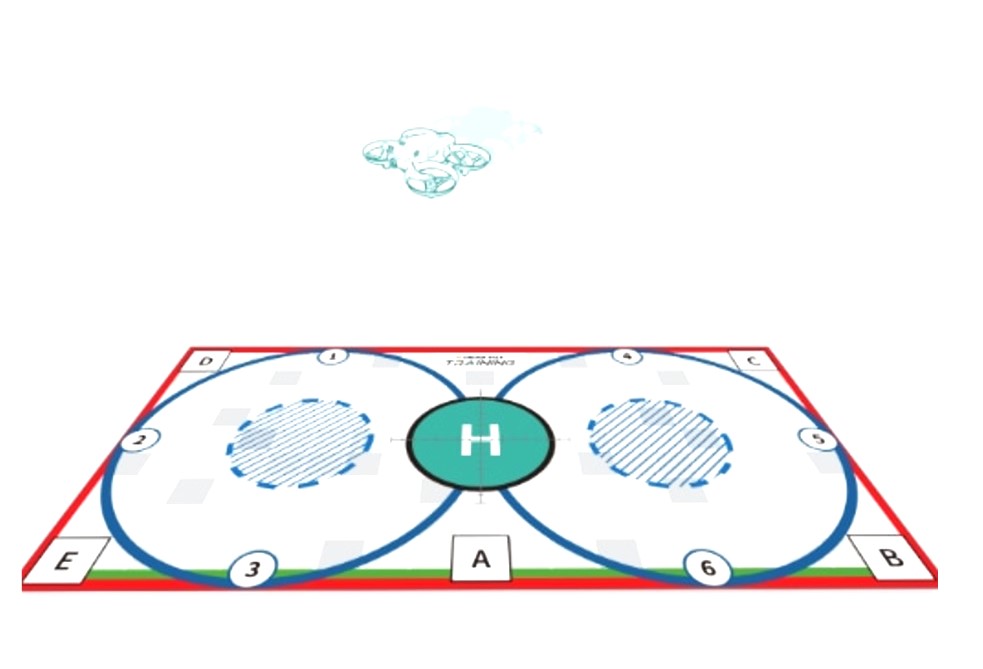

第二回京阪奈ドローンフォーラム(主催:京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会)は超体感イベント「SUPER D★EXPERIENCE」として、東日本大震災が発生した3月11日の翌日、3月12日に大阪・咲洲モリーナ(大阪市住之江区)で行われる。防災意識が高まるこの時期に、イベントには能登半島地震、東日本大震災のいずれの対応にもあたっている株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)のIBIS2(アイビス・ツー)が、飛行シーンを御披露目する。活躍する現場は倒壊の危険のある建屋の中や、原子炉格納容器の中だが、今回は、咲洲モリーナの中で、来場者の目の前で飛行シーンを御披露目する。

咲洲モリーナの天井を点検!? 20㎝、243gの機体の真価の目撃者に

リベラウェアは狭い、暗い、汚いなど作業員が入れない狭小空間に入り込んで内部を確認するドローンの開発を重ねてきた。第二回京阪奈ドローンフォーラムに登場するドローン、IBIS2は、20㎝×20㎝で243gの世界最小クラスの産業用ドローンで、ひっくりかえっても跳ね上がって体制を立て直すタートルモードを搭載するなど、狭小空間点検機に求められる性能を極めた機体だ。2023年6月に開催されたJapanDroneでの表彰企画「Japan Drone & AAM Awards 2023」では、ハードウェア部門の最優秀賞を獲得した。

作業員が立ち入れない場所の点検を得意とする特徴は、震災の被災地で活躍している。1月に起きた能登半島地震の被災地では、倒壊の危険がある建物の中に入り込み、取り残されている要救助者の有無を確認し、内部の状況の共有に大きな役割を果たした。

また2011年の東日本大震災で爆発した東京電力福島第一原子力発電所の原子炉格納容器の内部調査にも、IBISが4機使われ、デブリのたまり具合や落下物の有無、2015年に投入しながら途中で動けなくなって残置された機器の確認など、大きな役割を果たした。

第二回京阪奈ドローンフォーラムでは、会場である咲洲モリーナの特徴的な木材を組み合わせた天井部分をどうとらえるかがみもの。来場者はふたつの震災の被災現場で活躍するドローンが真価を発揮する瞬間の目撃者になることができそそうだ。

<イベント概要>催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本社=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及び公式サイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

公式サイト https://www.keihanna-drone.com/

輪島市で投入された機体

IBIS2がこの天井を点検?

作業員が中に入れない建物の中をIBIS2が点検した

IBIS2は鮮明な画像で内部の様子を知らせた

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。