- 2023.6.5

新製品やサービスが支持され続けている中国DJIの日本法人、DJI JAPAN株式会社(東京)は、5月下旬に開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)」に数年ぶりにブースを出展し、多くの来場者でにぎわう存在感を見せつけた。ドローントリビューンはDJI JAPANの呉韜代表取締役にインタビューし、展示会の手ごたえや日本市場への今後の対応、レベル4の考え方などについて尋ねた。呉代表は日本のドローン市場がこの5年間で、「持つ」から「活用する」に変わったと指摘し「もはや黎明期ではない」と分析した。また昨年(2022年)12月の改正航空法施行で制度が整ったレベル4について、制度整備として理解を示したうえながら、この制度をふまえた製品の投入計画は、現時点ではないと明言した。

日本市場はこの5年で「持つ」から「活用する」に変化

インタビューに答えるDJI JAPANの呉韜代表取締役 ――千葉・幕張メッセで開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)に出展した手ごたえは?

呉代表 「出展は4、5年ぶりもことだと思います。新型コロナウイルスによる感染リスクが高いとされた間は出展を控えておりましたので、ユーザーのみなさまと触れ合って直接、声を聞く機会が欲しいと思っておりました。産業用ドローンの用途は5割以上が測量・建設業なので、業界の大型展示会であるCSPI-EXPOに出展をした次第です。かなりの触れ合いができたと思います」

――会場内での講演会では座席数が55のところに250人以上が聴講しました。出展ブースも盛況でした

呉代表 「このスペースの講演で入場者数として過去最多を更新したと聞きました。関心を持って熱心に聞いて頂いたと思います。また出展ブース内では我々のパートナー企業にもノウハウを伝えるセッションが行われましたが、通路に溢れるくらいの人にご覧頂きました。パートナー企業も社会に貢献しておられるプロですので、実際に役に立つ内容が多かったと思います。私も勉強になりました」

――この5年ほどの日本市場の変化とは

呉代表 「パートナー企業のみなさまと話をすると、5年前は持ってはいたけど使ってはいなかった状態だったとおっしゃいます。買ったけど使っていなかった方がいたのが5年前。それが今では使わないと仕事にならないとおっしゃる。ここが大きな変化だと思います。使わずにいられないツールになってきました。もう日本は黎明期ではないですね」

誰もが使えるツールとして活用を

――活用が進んだ背景は

呉代表 「誰でも上手に使えるようになったからだと考えています。自動で飛ぶこともそうです。そうすると、個人の技量は問われません。会社の中で新しく配属された人でもちょっとトレーニングをして勉強すれば測量も点検もできます。そういうツールなのでむしろ使わないといけないことになります」

――市場の成長速度の評価は

呉代表 「ドローンの普及には、機体を作っているだけでは足りません。教育、サービス、ソフトウェア開発など細かなプロセスが重要です。5年間に講演会場でみなさまにたずねたときには、使っている方はせいぜい1割ぐらいでしたが、今回は来場者のほぼ100%が使っておられる方でした。この変化もこうした作業の積み上げによるものと考えています。われわれも市場が求めるコンテンツやツールを開発する必要があり、現在の成長はそのリソースに見合う成長だと思っています。むしろ一気に市場が何倍にもなるようであれば、開発や生産が追いつけなくて困ることになるかもしれません。環境や法律がどんどん新しくなり、われわれもそれに対応することが求められますので」

――いわゆるレベル4飛行の解禁の意義とは

呉代表 「法律には完全性が必要です。人の上で飛ばすための要件がない状態は完全性がない状況なので、その条件を定めることは大切だと思います。レベル4飛行が何に役立つのかを検証できる状態になったと思います」

――DJIとしてレベル4対応をどう考えますか

呉代表 「われわれはボトムアップ型で、ユーザーの皆さまなどから色々とニーズを聞いて、それに合わせて製品やサービスなどを作ります。それによってお役に立てる製品やサービスを比較的高い確率で提供できることになります。現時点でボトムからレベル4に合わせてこんなプロダクトが欲しいという声はないです。レベル4といえば物流が主な用途かもしれません。現時点で、われわれが物流に使っていただきたいという考えを持っているわけではありません。機体をレベル4に合わせて新しく開発、生産、製造することは考えておりませんし、今の二等ライセンスへの対応で、われわれのユーザーの皆さまにはご満足頂けると思っています」

常に日本市場向けに開発

――日本市場での対応は加速させますか

呉体表 「現在の成長スピードを継続したいという気持ちはあります。マーケットがどうなるかは予測不可能な部分もありますので、われわれとしては急激な成長ではなく、自分たちの開発のリソースとアプリケーションのリソースに見合う範囲で増やしていけるようにしたいと思っています。環境はいろいろと変わりますので、実際にそうなるよう、しっかり努力したいと思います」

――努力ポイントは

呉代表 「一番はこれ、二番はこれ、とったようなものは決まっていないのですが、社内それぞれのチームにそれぞれの課題がありますのでそれに取り組むことになります。『DJI CAMP』『DJI CAMP ENTERPRISE』といった産業機導入教育プログラムに力を入れているところもありますが、たとえばいまの課題は国家ライセンスへの対応です。ここではそれをいかに短期間でライセンスを取得できるようにするかがポイントです。時間やコストがかかってしまうと、結局 すべてのユーザーが損をすることになり、ドローンのメリットを活かしにくくなります」

――少子高齢化がドローンの普及を後押しすることはあると考えますか

呉代表 「それはないですね。少子高齢化が課題になっていない国でもドローンの普及は進んでいます。少子高齢化との関連性はないと思います。逆に農業分野では60代以上の人がドローンを使っています。 これは少子高齢化対策ではなく60代がドローンを活用して仕事をしているということです。仕事ができるというメリットがあるということです。付け加えると、ドローンは誰でも使えるツールになってきています。スマートになっています。トレーニングをたくさん積んできた方でなくても、そこまで知識がない方でも、複雑で高度な作業ができるようなツールになっています。少子高齢化に関わらず、高齢者も若い方もドローンを使って社会貢献ができます」

――DJI JAPANは開発チームを持っていますが、日本市場向けの開発は考えていますか

呉代表 「常に日本市場向けの開発をしています。例えば通信。日本の法律や規格に合わせて方式を変えなければいけないことがあります。日本ではこの電波が使えないとか。このほか日本の教育機関のニーズにあわせて特殊な機体が必要なこともあり、常に対応しています。『DJI CAMP』も日本で作った、日本向けの教育システムです。ここも充実させていきます。 例えば測量など、国によってルールが異なる分野がありますので、その国にあったものにします。ただ日本向けの機体などといったハードウェアについては考えていません」

――日本のユーザーへのメッセージをお願いします

呉代表 「ドローンをすでに仕事に取り込まれている方が多いと思いますが、これまで以上にお役に立つものになっていますのでぜひ使ってください。お仕事に役に立つように使って頂けたら嬉しいです」

――ありがとうございました

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.1

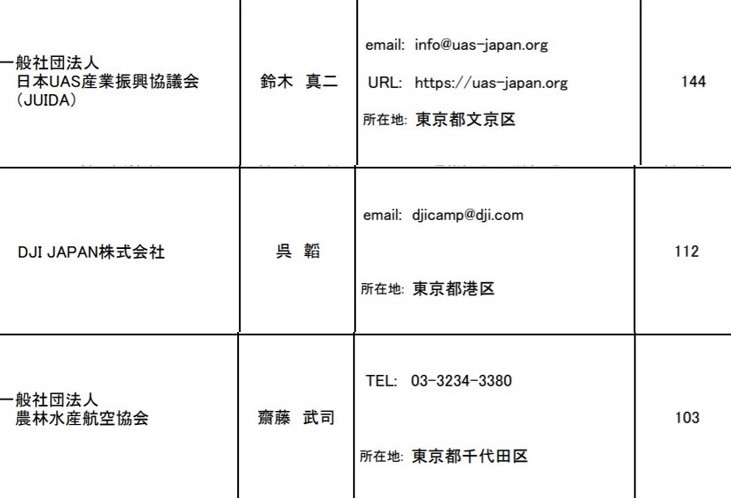

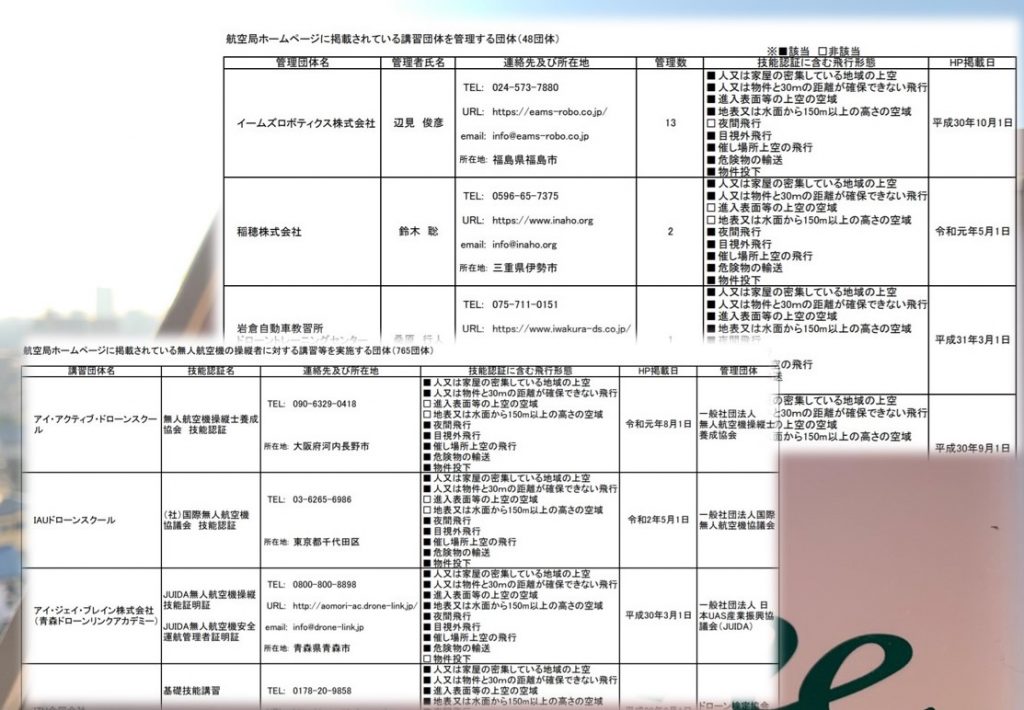

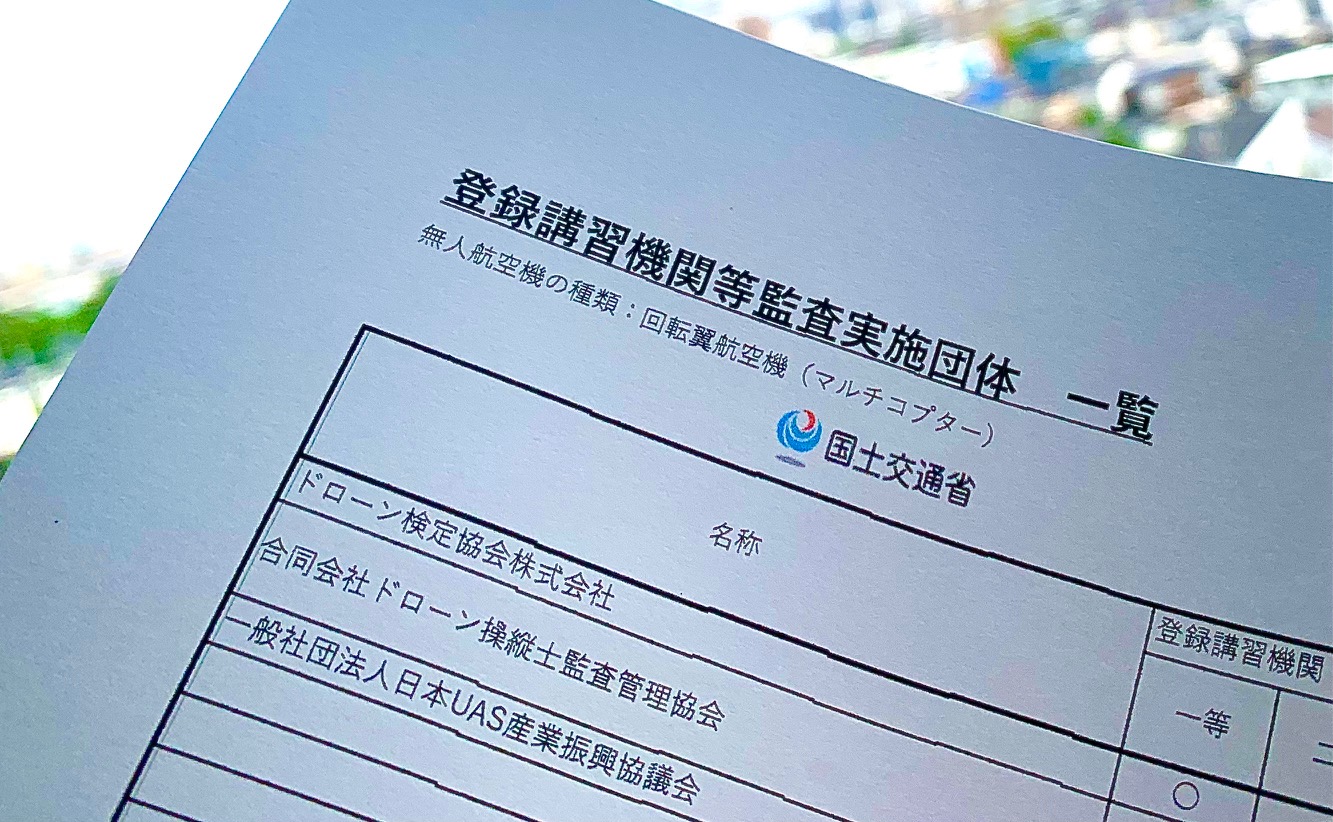

国土交通省航空局はドローンの国家資格教育機関である登録講習機関などの監査を担う監査実施団体について、ドローン検定協会株式会社合同会社(佐賀県鳥栖市)、ドローン操縦士監査管理協会(DPAA,東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)の3団体をホームページに掲載した。 国交省は 今年3月、監査実施大団体の要件を公表し希望団体の申請を受けていた。国交省は 提出された書類等で要件を満たしていると確認した団体についてホームページに掲載する ことにしており、 認定した3団体が掲載された。

登録講習機関を外部監査 JUIDAは方針を公表

監査実施団体はドローンの登録講習機関と登録更新講習機関への監査を実施する団体で、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」の規定の「外部の者」に該当する。省令では「登録講習機関等監査実施団体」と呼ばれる。 登録講習機関に義務づけられている監査を外部の立場で実施し、航空局に報告を行う。

監査実施団体は5月末時点で3団体だが今後、増える見通しだ。

昨年(2022年)12月、改正航空法施行に伴い、ドローンスクールとして国家資格の教育を担う「登録講習機関」が新たに誕生し、民間団体と併存することになった。国家資格の教育機関である登録講習機関は監査を受け、報告する義務がある。監査は外部の団体が担うことになっており、申請(手続きのうえでは「願出」)を受けた中で要件を満たした団体が、今回認定を受けた。

認定された監査実施団体のうちJUIDAは、 国交省の発表後、監査実施団体としての活動方針を公表した。現在300 超を数える登録講習機関のうちJUIDA認定スクールは140強と半数 に迫る。JUIDAは 認定スクールに対しこれまでにも監査サービスを提供してきた経緯があり、今後も 独立した立場から認定スクールのうち登録講習機関となったスクールを中心に、 経験を踏まえた監査サービスを提供する見通しだ。

JUIDAが公表した内容は以下の通りだ。

JUIDA、国の「登録講習機関等監査実施団体」へ登録

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(所在地:東京都文京区、理事長:鈴木真二 以下

JUIDA)は、2022年12月5日に施行された改正航空法に基づき、2023年5月19日、「登録講習機関等監査実施団体」となりましたことをお知らせいたします。

1.背景

①登録講習機関等監査実施団体制度創設の背景

国土交通省は 2023 年5月19日付で、登録講習機関等監査実施団体(以下「監査実施団体」)の一覧を発表いたしました。

2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第七項において、第三者による監査が義務付けられており、今般義務付けられた監査を担う監査実施団体の一覧が発表されたものです。

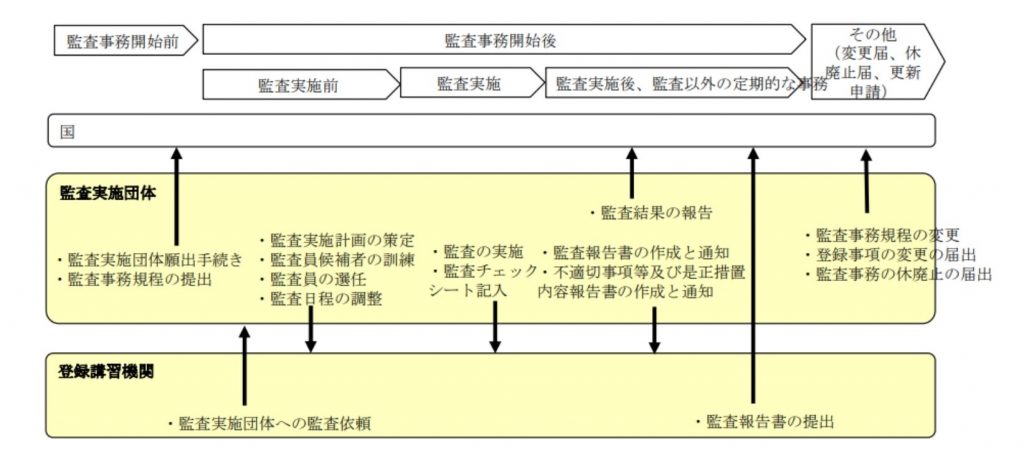

②監査実施団体の役割と概要

登録講習機関は下図に定めるフローに従い、監査を受ける必要があり、監査実施団体がその監査を担います。監査実施団体は航空局への監査結果の報告が義務付けられています。また登録講習機関は、監査実施団体の作成した監査報告をもとに、監査から一か月以内に航空局に監査報告および是正措置の報告を行うことが義務付けられています。国の定める法定監査となり、かなり厳格な監査となる見込みです。

2.JUIDA の取組

①JUIDA のこれまでの取組

JUIDAは、2015年にJUIDA認定スクール制度を制定し、全国278校※3のJUIDA認定スクールに様々なサービスを提供しております。その一環として、JUIDA独自の監査の枠組みを構築し、他団体に先駆けて監査を実施してまいりました。今後は、監査実施団体としても、長年培ってきたノウハウを活かして JUIDA 認定スクールのうち登録講習機関となったスクールに対して監査を実施してまいります。また、監査を通じて、業界の健全な発展と高度な技能・知識を有する人材を引き続き輩出してまいります。

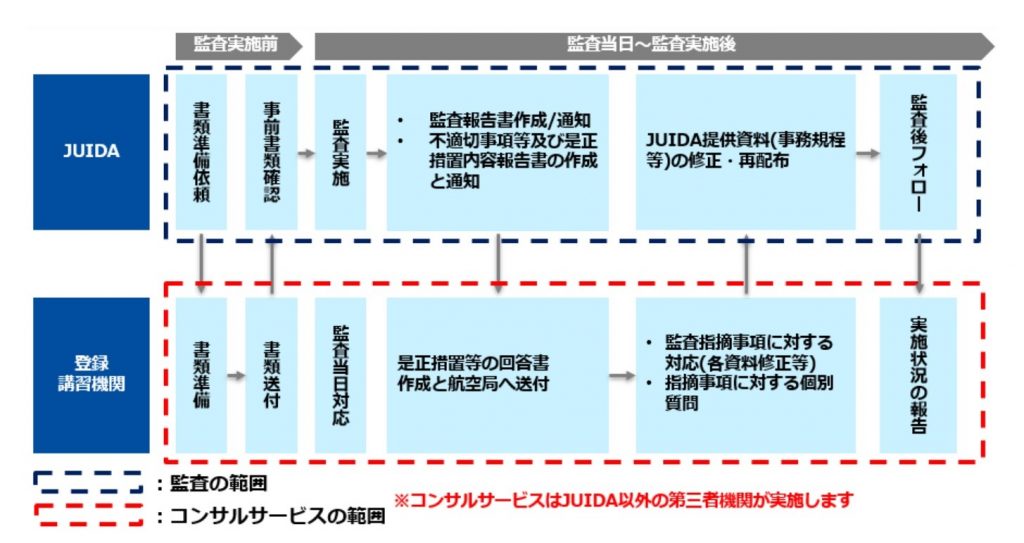

②JUIDA の実施する監査の概要

JUIDAは下図に定めるフローに従い監査を行います。登録講習機関は自らの責任において監査への対応を行いますが、JUIDAは監査を通じた上での運営上の各種情報提供を継続的に行っていくとともに、図内赤枠で囲った部分については、経験が浅い登録講習機関でも対応ができるよう、外部の機関と連携してコンサルティングサービスを提供します。JUIDAは監査人としての独立性を担保しながら、国の求める書類作成などに慣れていないスクールでも監査に対応できるよう、ワンストップでサービスが受けられる体制を構築しています。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.2.22

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は2月21日、認定スクールの秋葉原ドローンスクール(運営は田中電気株式会社)が4人の「一等無人航空機操縦士技能証明書」取得者を輩出したと発表した。国交省航空局は2月14日14時に一等の初交付を発表している。航空局によると2月14日午前中時点での一等取得者は4人で、その後随時、更新しているという。JUIDAの発表は以下の通りだ。

「サポートプラン」で取得を支援、さっそく成果

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(所在地:東京都文京区、理事長:鈴木真二 以下

JUIDA)は、2022 年 12 月に施行された改正航空法に基づき、ドローンの「レベル 4」飛行(有人地帯での目視外飛行)で必要となる「一等無人航空機操縦士技能証明書」取得者が、

JUIDA 認定スクール・国の登録講習機関である秋葉原ドローンスクール(運営:田中電気株式会社、所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 田中良一 以下、秋葉原ドローンスクール)から輩出したことをご報告いたします。

1.国土交通省 我が国初の「一等無人航空機操縦士技能証明書」の交付

国土交通省は 2023 年 2 月 14 日付で、無人航空機のレベル 4 飛行を行うために必要な知識及び能力を有することについて学科試験、実地試験等により確認を行い、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初めて交付したことを発表しました。

(国土交通省 我が国初の「一等無人航空機操縦士技能証明書」の交付:国土交通省ホームページ 報道発表 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000229.html)

「一等無人航空機操縦技能証明書」は、秋葉原ドローンスクールで実施された修了審査に合格した 4 名に対して国土交通省から交付されました。

2.JUIDA の取組

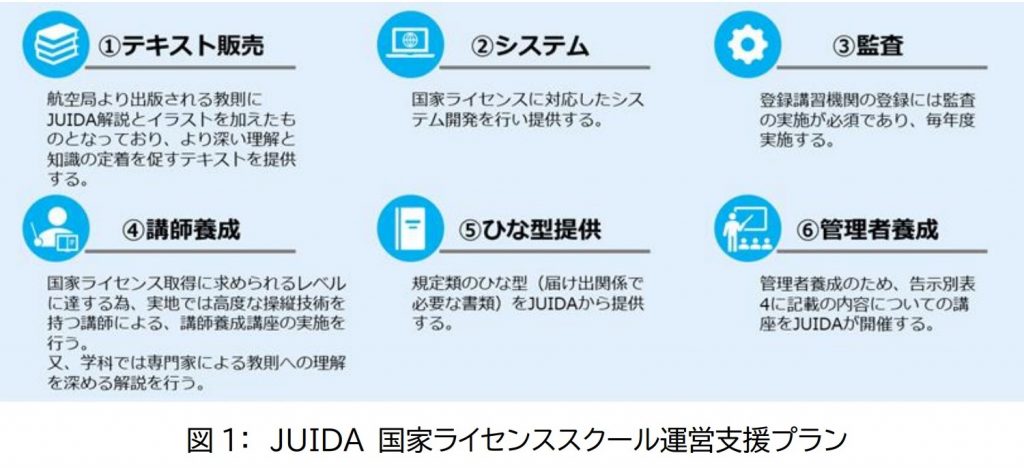

①JUIDA 認定スクール向け「JUIDA 国家ライセンススクール運営支援プラン」

JUIDA は、国が発行する無人航空機操縦技能証明(以下、「国家ライセンス」)の講習を行うJUIDA 認定スクールに対して「JUIDA 国家ライセンススクール運営支援プラン(以下、「サポートプラン」)」(図 1)の提供を行っています。

国土交通省の「ドローン情報基盤システム」(通称:DIPS)上にて公表されている登録講習機関数 352 校(2023 年 2 月 20 日時点)のうち、66 校が、サポートプランを利用した JUIDA認定スクールになります。(JUIDA 認定スクール登録講習機関リスト:https://uas-japan.org/rta/)

②JUIDA 特別講師によるサポート

JUIDA では、JUIDA 認定スクール向けに、JUIDA 特別講師(国や自治体の要請による測量・点検業務、TV ドラマや映画の空撮など、多数の経験を有する業界の一線で活躍するベテラン講師を JUIDA が認定。国家ライセンス対応「講師養成講座」の指導員として、実践に基づいた質の高い安全教育を行っています。)による高品質な講師養成講座を実施し、独自の質の高い支援を提供しています。

(航空局の2月14日の発表は以下の通り)

航空局安全部無人航空機安全課~一等無人航空機操縦士の技能証明書を初交付しました!

無人航空機のレベル4飛行(有人地帯(第三者上空)における補助者なし目視外飛行)を行うために必要な一等無人航空機操縦士の技能証明書を本日(編集注:令和5年2月14日)初めて交付しました。

航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 65 号)による航空法(昭和 27 年法律第 231 号。)の改正により、令和4年 12 月5日から無人航空機操縦者技能証明制度が開始されました。改正後の航空法に基づき、無人航空機のレベル 4 飛行を行うために必要な知

識及び能力を有することについて学科試験、実地試験等により確認を行い、本日、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初めて交付しました。

なお、令和4年 12 月5日以降、指定試験機関((一財)日本海事協会)への受験申請や登録講習機関への受講申請が行われており、14 日(9:00 時点)で、458 件の一等無人航空機操縦士の学科試験申請を受け付けています。

国土交通省では、指定試験機関や登録講習機関と連携し、無人航空機の操縦ライセンスの普及を進めることで、無人航空機の安全な社会実装を促進していきます。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.12.5

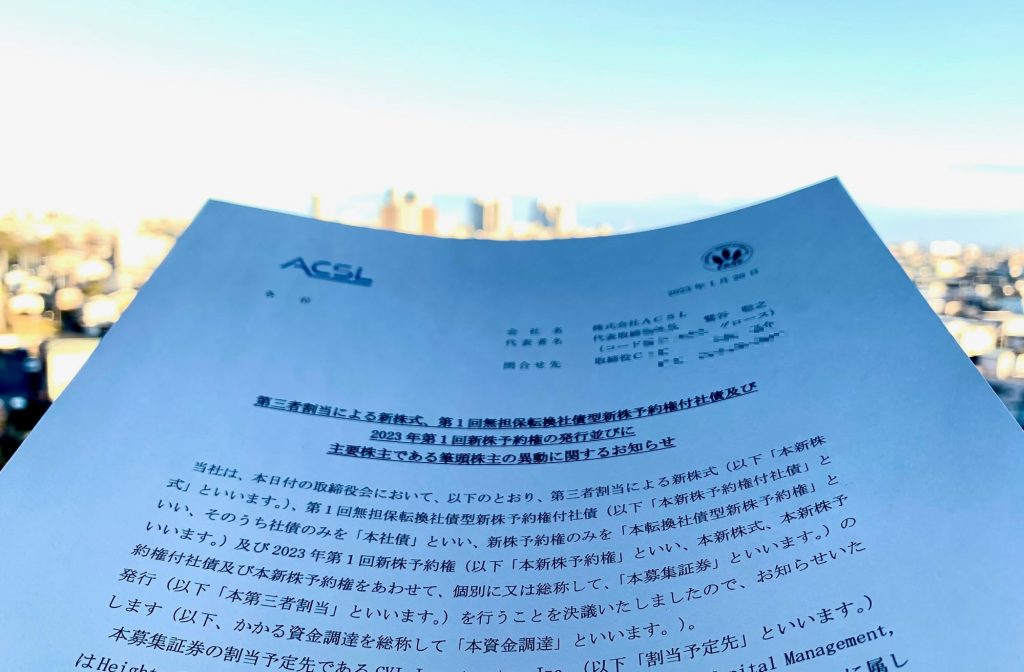

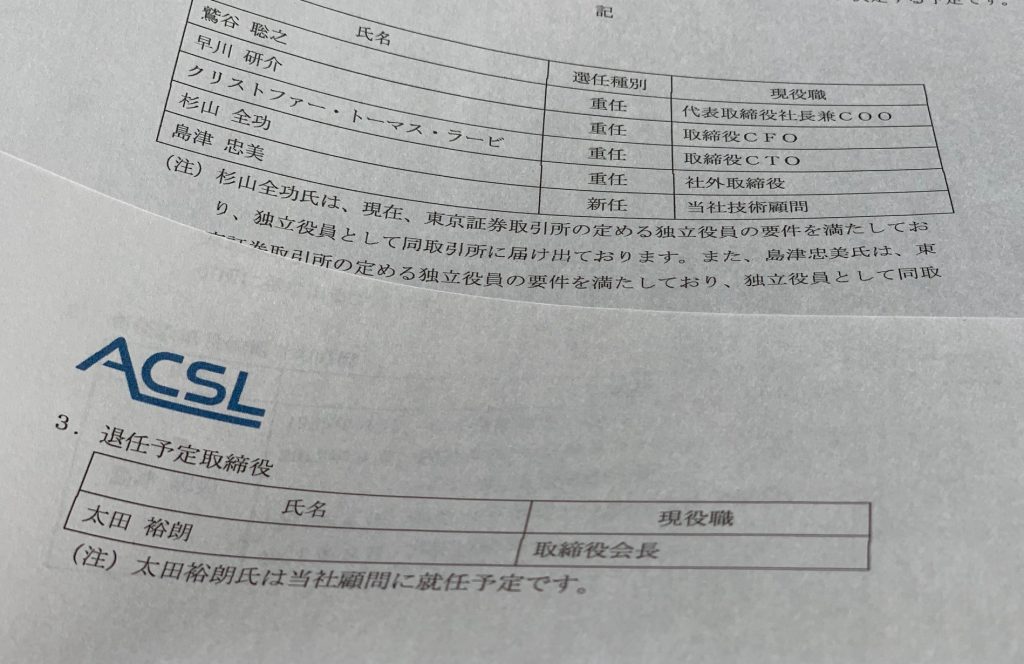

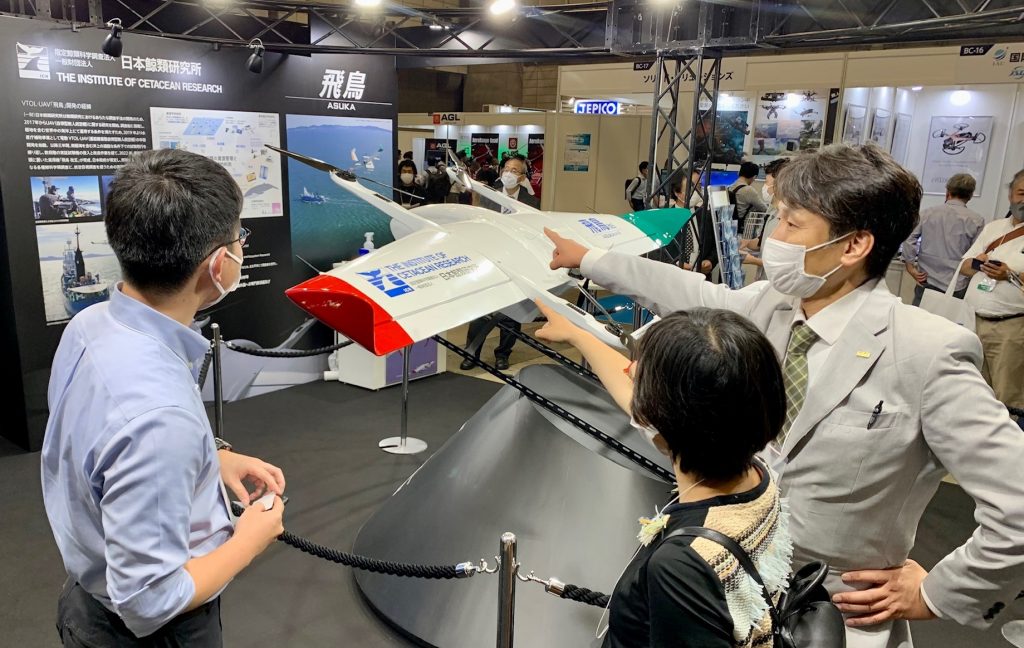

改正航空法の施行を受けて「レベル4」飛行を可能にする制度が解禁された12月5日、多くのドローン関係者、関係機関が多岐にわたる反応を見せた。一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長は「世界でも画期的な出来事」と談話を発表した。KDDIスマートドローン株式会社(東京)は、レベル4解禁にあわせて創設された国家資格にも対応するドローンスクール「KDDIスマートドローンアカデミー」をスタートさせると発表した。株式会社ACSLはこの日始まった型式認証制度に、同社のレベル4対応ドローンを第一種認証として申請した。同社の鷲谷聡之代表取締役は「まさに『ドローン元年』と言える大きな変革」と歓迎した。株式会社FLIGHTSは、改正航空法で義務化が盛り込まれた飛行日誌の自動出力に対応した飛行管理システム「Flight Report Cloud(フライトレポートクラウド)」の提供を発表した。天候情報の株式会社ウェザーニュースもドローンパイロット向けサービスの無料トライアルを開始しており、レベル4解禁をふまえた動きは加速しそうだ。

FLIGHTSは飛行日誌対策、ウェザーニュースはサービスの無償トライアル

JUIDAの鈴木理事長はこの日、改正航空法施行にあわせて談話を発表。その中で、「日本でのレベル4飛行を可能とする制度の本格的な施行は、世界でも画期的な出来事であると認識」と表現。「空の利活用において日本が世界を牽引することを改めて自覚する機会であると考えております」と決意を新たにした。

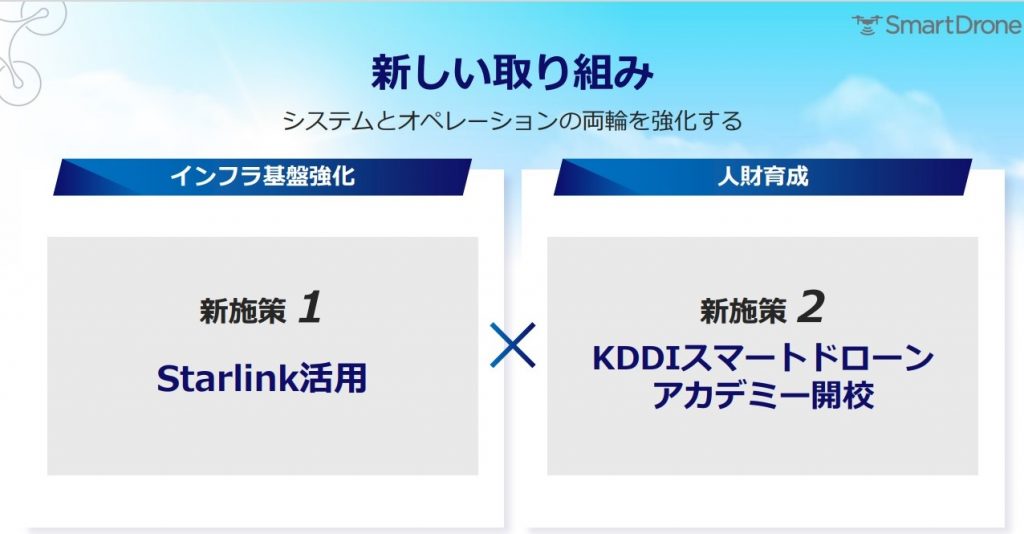

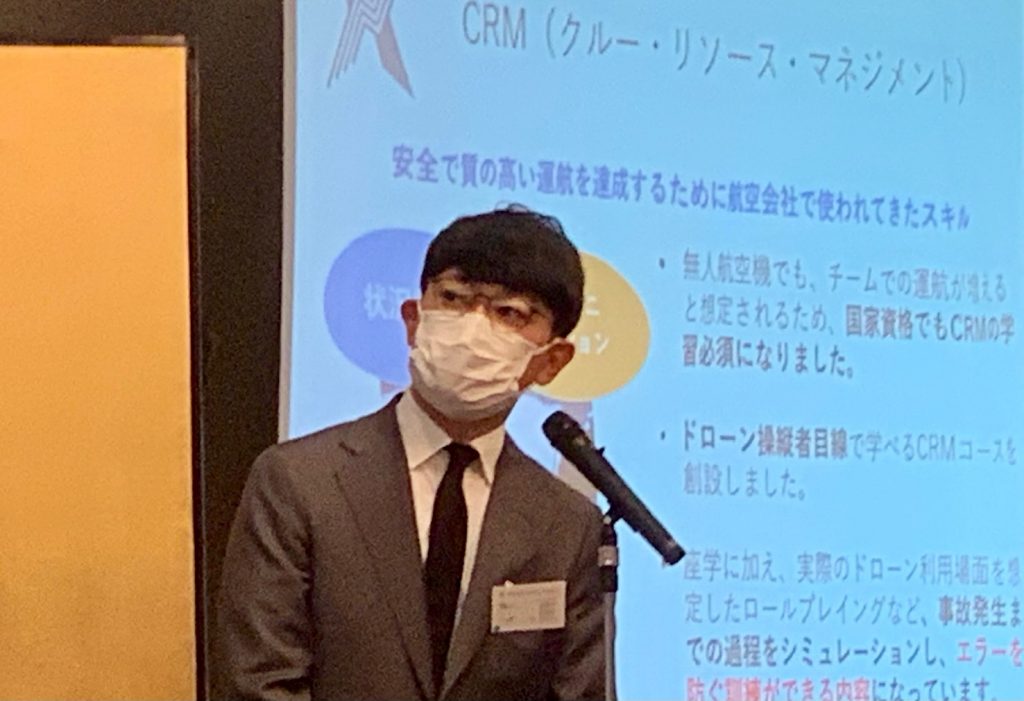

KDDIスマートドローンはこの日、「ドローン事業に関する説明会」を開催し二つの新しい取り組みを発表した。ひとつは、親会社であるKDDI株式会社が業務提携したSpaceX社の衛星ブロードバンド「Starlink」を活用だ。モバイル通信の提供が困難な山間部、離島などで、ドローンの飛行に道を開き、配送サービスなどでのレベル4飛行を支える。

もうひとつは、ドローンスクール「KDDIスマートドローン」の創設だ。国家資格の操縦ランセンス1等、2等の取得者を育成する国家資格取得コース、鉄塔点検や 外壁点検、太陽光パネルなど領域専門コースを備える。パートナーとなるスクールと連携するほか、直営スクールも開設する。1月には栃木県小山市、千葉県君津市で開講する計画だ。現在申請している登録講習機関への登録が済んだら申し込みを受け付ける方針だ。

ACSLはレベル4に対応したドローンの第一種型式認証申請を実施したと発表した。同社の鷲谷聡之代表取締役は、レベル4制度の整備について、「本当の意味で生活者がドローンを身近に利活用できる規制が整備されました。これは、まさに『ドローン元年』と言える大きな変革であり、この規制整備により、ドローンは物流、インフラ点検、災害対応など、あらゆる分野でさらに普及していくものと考えております」と期待を表明した。

FLIGHTSは、東洋テック株式会社(三重県)が開発した飛行管理システム「Flight Report Cloud(フライトレポートクラウド)」の提供を発表した。飛行日誌の管理のほか、予め定めた飛行時間を超えたらアラートを発する飛行時間管理、飛行した場所を広域図、詳細図で管理する飛行場所管理のほか、レポート作成、飛行ログなどからの集計機能、許可承認期限の連絡、機体整備時期連絡などの機能も備える。

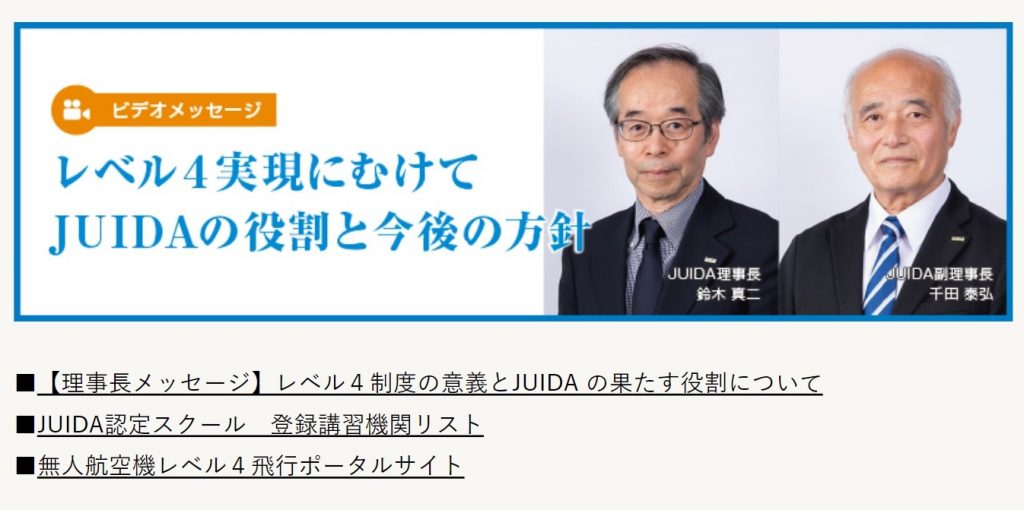

ウェザーニュースはドローンパイロットを対象に「ウェザーニュース for Business」の2か月間無償トライアルを開始した。スマホで「ウェザーニュース」アプリを開くと、ドローンポートの天気予報、上空150mまでの風向・風速・気温がチェックでき、ドローンポートの風速が設定値を超えるとプッシュ通知を受け取ることもできる。高性能気象 IoT センサー「ソラテナ」を設置すれば、現地の観測データをスマホからリアルタイムで確認できる。年明け1月末までに申し込めば2か月間使える。

今後もレベル4をふまえたサービスや取り組みが活発化する見込みだ。

JUIDAは公式サイト上でメッセージなどを公開

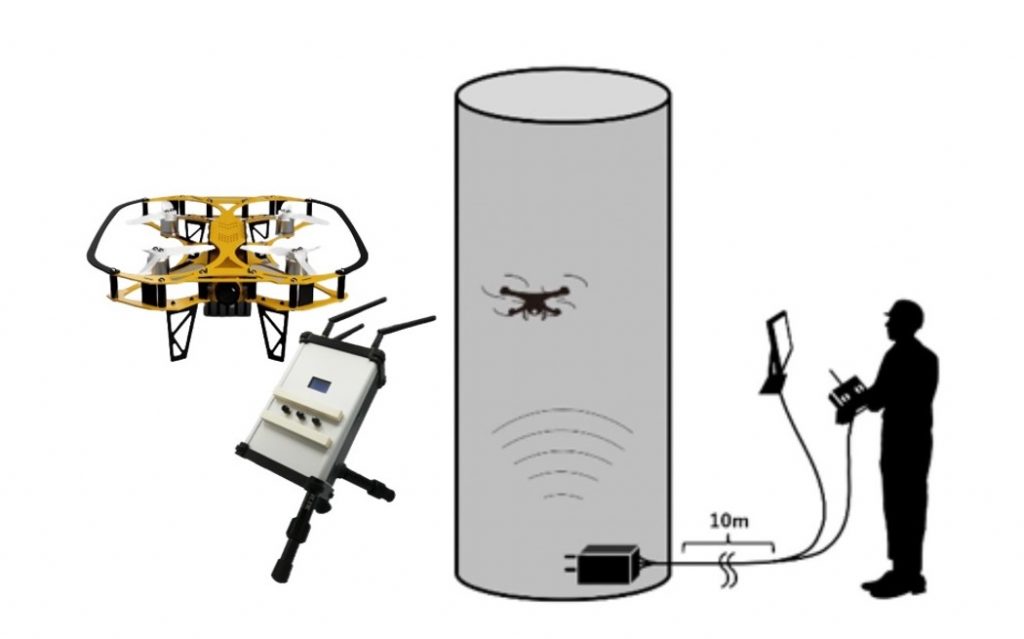

ACSLが1種の型式を申請したドローン

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.11.2

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は11月1日、認定スクール相互の交流を深め、活動を称える「JUIDA認定スクールフェスタ2022」を東京・元赤坂の明治記念館で開催した。内閣官房、経産省、国交省の担当者が近況を報告したほか。表彰では人材育成実績の高かったスクールをゴールド、シルバー、ブロンズの各賞で表彰したほか、総合的に優れた活動したスクールに理事長賞を授けた。ゴールドは秋葉原ドローンスクールが、理事長賞はNEXAIRS DRONE ACADEMYがそれぞれ受賞した。

JUIDA認定スクールは307件に 既存の技能証明は継続、傘下の登録機関にはサポート提供

あいさつするJUIDAの鈴木真二理事長 鈴木真二理事長は冒頭、JUIDAの認定スクールが307、会員が2万3643人になったことにふれ、「レベル4が12月に解禁されることになり、高い操縦技術を備える人材を輩出してきた認定スクールが、さらにその知見を広めていただけることを期待しています」と述べた。内閣官房小型無人機等対策推進室(ドローン室)参事官の小熊弘明氏、経済産業省製造産業局次世代空モビリティ政策室室長の宇田香織氏、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課課長の梅澤大輔氏は、JUIDAの認定スクール制度の運用7周年に祝辞を述べ、それぞれの取り組みを報告した。

内閣官房の小熊氏は、環境整備、技術開発、社会実装の3つの側面から取り組みを言及。この中で「環境整備では操縦ライセンスに続き運航管理に、技術開発では機体開発と運航管理技術とに力を入れます」などと紹介したうえで、社会実装では物流を取り上げガイドライン改訂や防災計画に位置付けることなどに言及した。9月に神戸で開催したドローンサミットは「これからも年に1回、開催して参ります」と話した。

経産省の宇田氏は、いわゆる空飛ぶクルマを含めて社会実装を進める「ReAMoプロジェクト」(次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト)の概要を紹介し、「黎明期から支えて頂いているJUIDAさま、認定スクールのみなさまに敬意を表し、今後も大きな一翼を担って頂くことを期待しております」と話した。

国交省の梅澤氏は、国庫省として災害復旧、平時の施設点検に導入する取り組みを紹介したうえで、6月に開始した機体登録が現時点で32万機になっていることや、12月5日のレベル4解禁にあわせて始まる操縦ライセンス制度について「現在、細かい通達を準備しています」と準備状況を報告した。操縦ライセンス制度についても、講習を担う登録講習機関の申請が現時点で「三百数十の申請を頂いている」状況であると伝え、申請の結果については「もう少しお待ちください」と述べた。

またフェスタでは、レベル4時代のJUIDAと認定スクールの方向性についても話題になった。JUIDAの熊田知之事務局長は現行の「無人航空機操縦技能証明証」「無人航空機安全運航管理者証明証」の民間資格制度は今後も維持すると明言し、民間資格所有者は、国家資格取得時に優遇措置が適用されると言及した。

登録講習機関となった認定スクールへの対応として、国家資格に対応するテキスト、国家資格対応の登録機関としての管理システム、登録機関の監査支援サービス、講師養成、ひながた提供、管理者養成などのサービスを準備し、希望する講習機関に提供する選択肢を導入すると説明した。このうち「ひながた提供」については、今後増えることが見込まれる届け出業務に不安を抱えるスクール対し、必要な要件を満たすことを確認した書式を準備し、提供するものだと解説を加えた。

さらに現場業務向けの技能養成を目指してシリーズ化している専門教育について、既存のプラント点検などに加え、建築外壁点検、ノンテクニカルスキルであるCRMなどを導入する方針を明らかにした。あわせて今後、作成が必須となる「飛行日誌」のシステムも提供に向けて準備中であることを表明、近く、その内容を公表すると報告した。

登壇した内閣官房・小熊氏、国交省・梅澤氏、経産省・宇田氏(左、右上、右下)

説明のスライドの中で「優遇措置」の文字が投影された 表彰式では空を知る現役国際線パイロットのスクールや高校が設立したスクールなど受賞

理事長賞を受けたNEXAIRS DRONE ACADEMY大原大代表 表彰式では、最高賞であるゴールドが「秋葉原ドローンスクール」(東京都千代田区)に、シルバーが「拝島ドローンスクール」(東京都福生市)に、ブロンズが「ドローンスクール&コミュニティ空ごこち大阪校」(大阪市)に贈られた。2年連続で1位だった「ドローンキャンプ北陸の空」には「殿堂入り」の称号が送られた。また、スクール独自の活動を含めた活動全体を表彰する理事長賞には、NEXAIRS DRONE ACADEMY(東京)が選ばれた。このほか、OceanOneDroneSchool(徳島県小松島市)、星翔高校ドローンスクール(大阪府摂津市)に特別賞が贈られた。

理事長賞に選ばれたNEXAIRS DRONE ACADEMYは、現役国際線のパイロットでもある大原大氏が代表を務める航空スクールで、インターナショナルスクールを含めて7歳以上の子供に、国籍を問わずに参加できる体験会を各地で提供してきた。大原氏は「教えてほどなくGPSなしで自由に飛ばせるようになる子供たちがいて驚きます」とその可能性を絶賛。一方で、保護者からはドローンに対する不安の声も届き、安全確保の考え方や方法、ドローンの可能性などの基礎知識を伝えることにも尽力した。教習のためにオーバーライド可能な独自機体を開発したほか、操縦技能のほかノンテクニカルスキルである「CRM(クルー・リソース・マネジメント)」にも力を入れている。

特別賞のOceanOneDroneSchoolは、地域での防災活動への貢献が特筆に値すると認められた。星翔高校ドローンスクールは、JUIDA初の高校として認められたスクールで、現在、500時間以上のカリキュラムでドローン専科の専門学校設立を目指す取り組みが評価された。

理事長賞には全国から27件の申請があり、JUIDAは「すべての取組に目を見張る価値がありました」と話しており、受賞に漏れた申請校にも感謝状を送ることを決めた。このほか設立から1年を迎えたスクールも表彰した。表彰式のあと、参加者は会館内の別室に移動し立食で懇親を深めた。

“ゴールド”を受賞しJUIDAの鈴木理事長から授賞された秋葉原ドローンスクール(田中電気株式会社)の東田英憲氏

受賞者の集合写真

発足1周年の表彰を受けたスクールと記念撮影 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.10.4

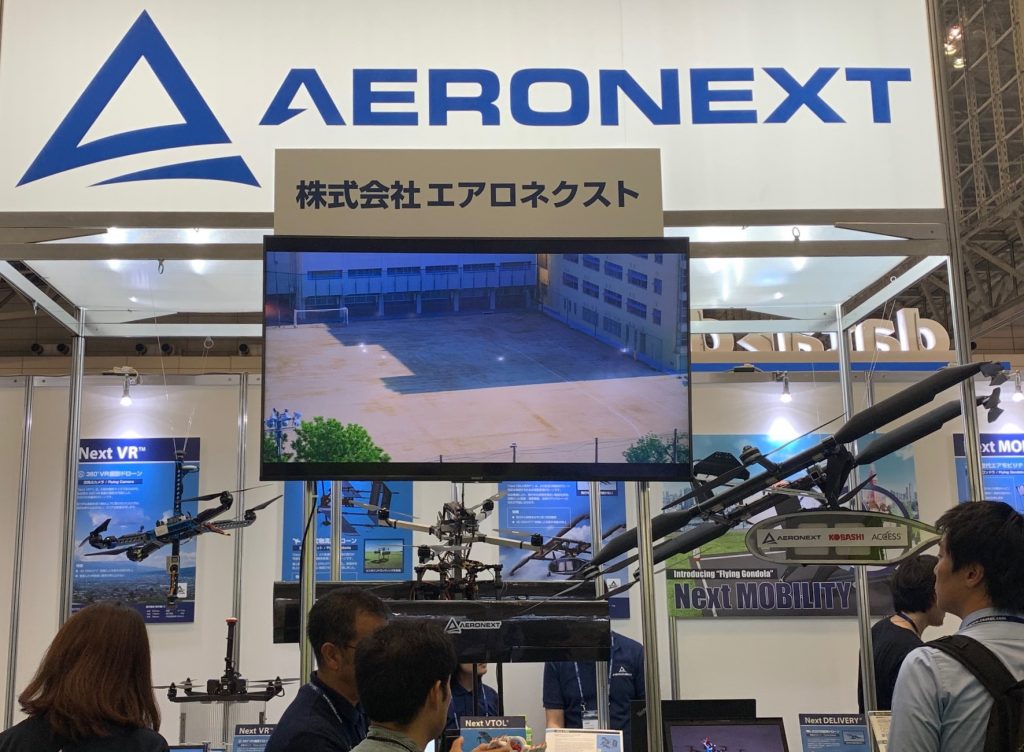

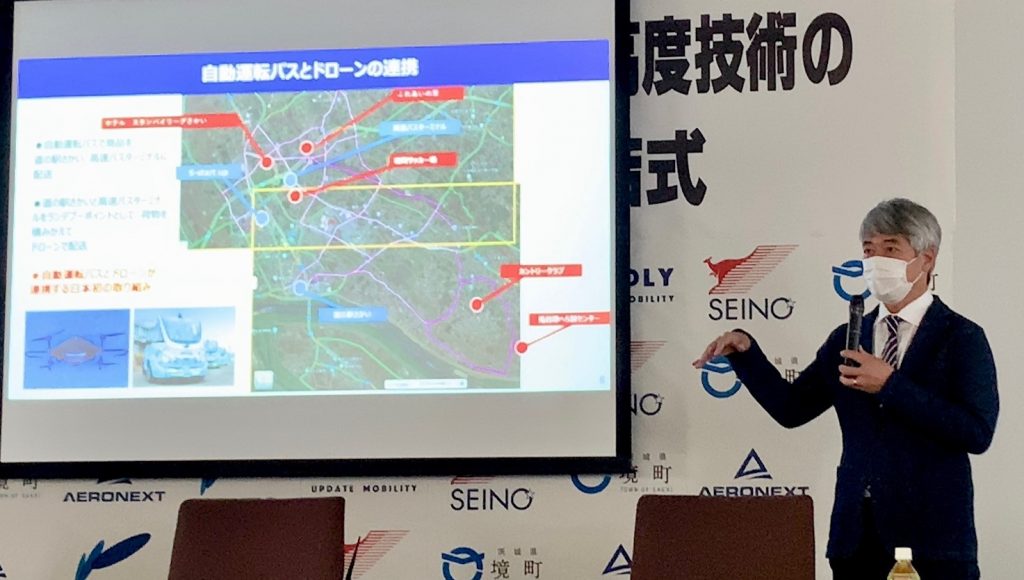

自動運転バスを運航させている茨城県境町が、自動運転バス、自動航行の性能を備えるドローン、トラックなど既存の物流手段を組み合わせて、使い勝手のいい物流サービスを実現する取り組みが11月にも始まることになった。取り組みを進める境町、株式会社エアロネクスト(東京)、セイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)、BOLDLY株式会社(東京)、株式会社セネック(東京)は10月3日、境町役場で連携協定を結んだ。境町の橋本正裕町長は締結式の中で、「公共交通が脆弱でも住み続けられる町をつくりたい」と意気込みを語った。式典後は焼き立てパンを自動運転バスとドローンでリレー輸送して役場まで運んだり、小学生の待つ学校に町の名産のせんべいを運んだりするなど配送を実演した。今後、実証を重ね、11月にサービスを開始する。サービス開始にあたっては、対象エリアの住民から希望者を募り、利用体験のフィードバックをサービスの品質向上に生かす。2023年度中にもいわゆる「レベル4」の飛行を含めた配送サービスの実現を目指す。

住民参加の会員制度でサービス品質を練り上げへ 2023年度めどにレベル4配送実現目指す

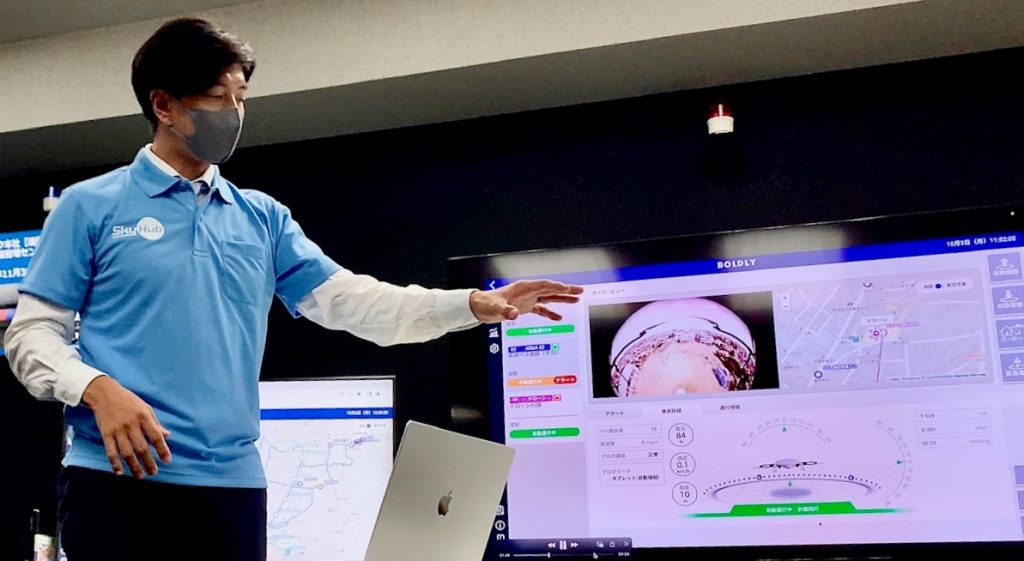

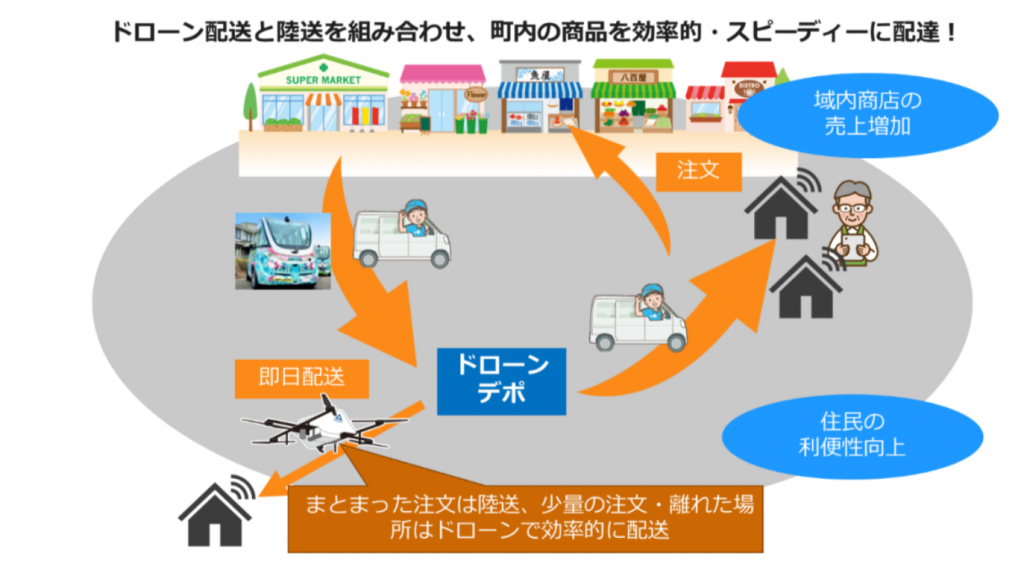

境町では2020年以降、自動運転バスの定時運行を導入し町民の移動手段として定着している。この自動運転バスを支えている遠隔管理システム「Dispatcher」に、ドローンの管理も加えることで、無人運転バス、ドローンの両方の遠隔管理を可能にする。さらにトラックなど既存の物流手段も有効に組み合わせて最適化し、無人バス、ドローン、トラックの連携させた境町版の新スマート物流構築を目指す。

利用の対象は町内全域の住民で、複数の町内の商店が参加を表明している。利用者はスマートフォンなどで対象の食料、日用品などを注文をすると早ければ30分以内で届くことも可能になる。政府の進める「デジタル田園都市国家構想」対象事業だ。

連携協定は、次世代高度技術の活用を通じて、観光や産業振興、物流課題の解決、地域防災への貢献、地域の雇用拡大の実現を図ることにしている。荷物を集積し、ドローンが集荷する「ドローンデポ」は整備をはじめている。

境町に導入している自動運転バスは貨客混載を実施し、町内の住民向けの商品を2か所の連携拠点まで運ぶ。ドローンは、自動運転バスから積み替えられた荷物を載せて届け先まで飛行する。なお市街地への届け出は従来通りトラックが担い、市街地の周辺の農村部への配送をドローンが担うなどの役割分担を想定している。

連携協定の締結式で境町の橋本正裕町長は、「境町は公共交通が脆弱なため、動けるうちに嫁いだ娘の近くに引っ越す、といった人口減少が起きています。そんな困りごとをなくしたいというのがこの連携協定の目的です。一人暮らしでも生活に困らない町にしたい。困っている人を助けて、住み続けられる町にしたい。好きな町に住み続け環境を提供したい」と述べた。

ドローンはエアロネクストが株式会社ACSL(東京)などと共同開発した物流専用ドローン「AirTruck(エアトラック)」を使う。荷物を機体内部に格納するため飛行時に荷物が空気抵抗の障害にならない設計を採用するなど、物流に特化した工夫や機構を搭載している。ドローンと自動運転バスの運行管理はBOLDLYが開発したシステム「Dispatcher(ディスパッチャー)」を使う。自動運転バス用の遠隔管理システムとしてスタートしたシステムで、9月にドローンの監視もする「Dispatcher for Drone」を開発したことで一元管理が可能になった。

またサービス開始にあたって、利用を想定している農村部の住民に参加してもらう会員制度をつくる。利用体験をフィードバックしてもらい、より利便性の高いサービスに品質を向上させていく仕組みにする計画だ。

締結式後には、デモンストレーションを実施。役場に近い町立境町小学校では、全校児童が見守る中、ドローンが飛来。自動は上空にドローンが姿を表すと、立ち上がって指をさすなど「すごい、すごい」と笑顔で歓迎した。また、自動運転バスとドローンとの連携の実演も実施。自動運転バスとドローンとが荷物をリレーするランデブーポイントとなる「道の駅さかい」で、自動運転バスが運んできたパンを、係員がドローンに搭載した。ドローンは道の駅から境町役場に隣接する水害避難タワーまで届けると、待機していた橋本町長がそれを受け取り、味を満喫した。

同日発表されたプレスリリースは次の通り

物流専用ドローン「AirTruck」で運ばれた荷物を橋本町長(左)に手渡すエアロネクストの田路CEO

連携協定への期待や意気込みを語る境町の橋本正裕町長

連携協定の締結式のに臨んだセネックの和歌良幸取締役副社長、BOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑兼CEO、橋本正裕境町長、エアロネクストの田路圭輔代表取締役CEO、セイノーHDの河合秀治執行役員(左から)

取り組みについて説明するエアロネクストの田路圭輔CEO

水害避難タワーに到着する物流専用ドローン「AirTruck」

飛来するドローンに歓声をあげる境町小学校の児童

境町に設置した遠隔監視センターで遠隔管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」について説明するBOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑

境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バス、ドローンの運行管理について説明するセネックの和歌良幸取締役副社長

自動運転バスからドローンにリレー。ここは人手の作業

自動運転バスから荷物を受け取った「AirTruck」が離陸

ドローンで届けられたパンを食べる境町の橋本町長

「ん~、うまい!」の橋本町長

締結式への取材を迎える受付 茨城県境町におけるドローンや自動運転バスを活用した新スマート物流の実用化に向けて、2022 年 10 月から実証を開始〜2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル 4 のドローン配送サービスの実装を指して〜

茨城県の境町(町長:橋本正裕)、株式会社エアロネクスト(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:田路圭輔、以下「エアロネクスト」)、セイノーホールディングス株式会社(本社:岐阜県大垣市、代表取締役社長:田口義隆、以下「セイノーHD」)、BOLDLY 株式会社(ボードリー、本社:東京都港区、代表取締役社⻑兼CEO:佐治友基、以下「BOLDLY」)および株式会社セネック(本社:東京都新宿区、代表取締役:三浦義幸、以下「セネック」)は、2022 年 10 月に、ドローンや境町で定常運行する自動運転バスを、トラックなどの既存物流と組み合わせて物流を最適化する「新スマート物流」の実用化に向けた実証を開始し、2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル4のドローン配送サービスの実装を目指します。5者は、この取り組みを進めるため、2022年10月3日に連携協定を締結しました。

今回の取り組みでは、境町の住民がスマホアプリで注文したスーパーの日用品や飲食店の料理などを、自律飛行するドローンや自動運転バス、トラックなどを組み合わせて効率的に配送する物流システムの構築を目指し、法制度に沿ってドローンの飛行区域を段階的に拡大しながら実証を進めます。まずは、2022年10月以降に、境町でドローンを2台導入し、充電などが可能なドローンスタンド®(3カ所・予定)および荷物の集約拠点となるドローンデポ®(1カ所)を整備した上で、無人地帯での目視外飛行や市街地での目視内飛行の実証を行い、住民の理解促進やルートの検討を進めます。

2022 年末に予定されているドローンのレベル 4 飛行解禁以降は、無人地帯と市街地でドローンの目視外飛行の実用化に向けた実証を行います。ドローンが飛行できないエリアでは、自動運転バスやトラックを活用して配送を行います。テクノロジーを活用して物流を最適化することで、将来的には、注文から30分以内に商品を受け取れる物流システムの構築を目指します。

日本では、過疎化や地方における公共交通の維持、物流業界の人手不足などが課題となっています。境町は、地方が抱える社会課題の解決に向けて、住民や観光客が移動手段として活用できる自動運転バスを導入して公共交通の維持や地域経済の活性化を推進するなど、積極的な取り組みを進めており、2022年度の補正予算において、ドローンの研究開発およびオーダーメードを行う拠点施設の建設(約4億円)を決定しました。このたび 5者が連携することで、ドローンや自動運転バスを活用した効率的な物流システムを構築し、物流業界の課題解決やCO2削減を図るとともに住民の利便性向上や地域経済の活性化を目指します。

なお、ドローンおよび自動運転バスの運行管理は、BOLDLYが開発した運行管理プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」で行います。BOLDLYが2022年9月に開発した「Dispatcher」のドローン向け機能(「Dispatcher for Drone」)により、「Dispatcher」を自動運転バスとドローンの両方に接続して一元的に管理することが可能になります。これにより、運行管理業務の効率化やコスト削減が実現できる他、将来的には、関連するデータ活用なども期待できます。「Dispatcher」は、2020年11月の境町の自動運転バス導入時から利用されており、境町には自動運転バスの運行に必要なシステムおよびオペレーション体制が整っています。これを土台に、スムーズにレベル4のドローン配送サービスを実装することを目指します。また、今後は、全国の他の自治体と連携して、境町以外の地域を飛行するドローンの遠隔監視を行うことも視野に入れ、取り組みを推進します。

この取り組みは、内閣府のデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)の事業に採択されています。

■各者の役割

・境町:新スマート物流を含むデジタル田園都市国家構想事業の事業主体、企画統括

・エアロネクスト:境町での新スマート物流実装に向けた各種取り組みの全体統括、物流専用ドローン「AirTruck」の提供

・セイノーホールディングス:共同配送モデルの構築、自治体や各事業者との調整、配送ノウハウの提供

・BOLDLY:「Dispatcher」の提供、境町におけるデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)事業の全体統括

・セネック:境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バスおよびドローンの運行管理

■使用するドローンについて

エアロネクストが物流用途に特化してゼロから開発した可搬重量(ペイロード)5kg、最大飛行距離 20kmの物流専用ドローン「AirTruck」*を使用します。

物流専用ドローン「AirTruck」エアロネクストが株式会社 ACSL と共同開発した日本発の量産型物流専用ドローン。エアロネクスト独自の機体構造設計技術 4D GRAVITY®により安定飛行を実現。荷物を機体の理想重心付近に最適配置し、荷物水平と上入れ下置きの機構で、物流に最適なユーザビリティー、一方向前進特化・長距離飛行に必要な空力特性を備えた物流用途に特化し開発した「より速く より遠く より安定した」物流専用機です。試作機は日本各地の実証実験で飛行し日本 No.1(エアロネクスト調べ、2022 年9月時点)の飛行実績を持ちます。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。