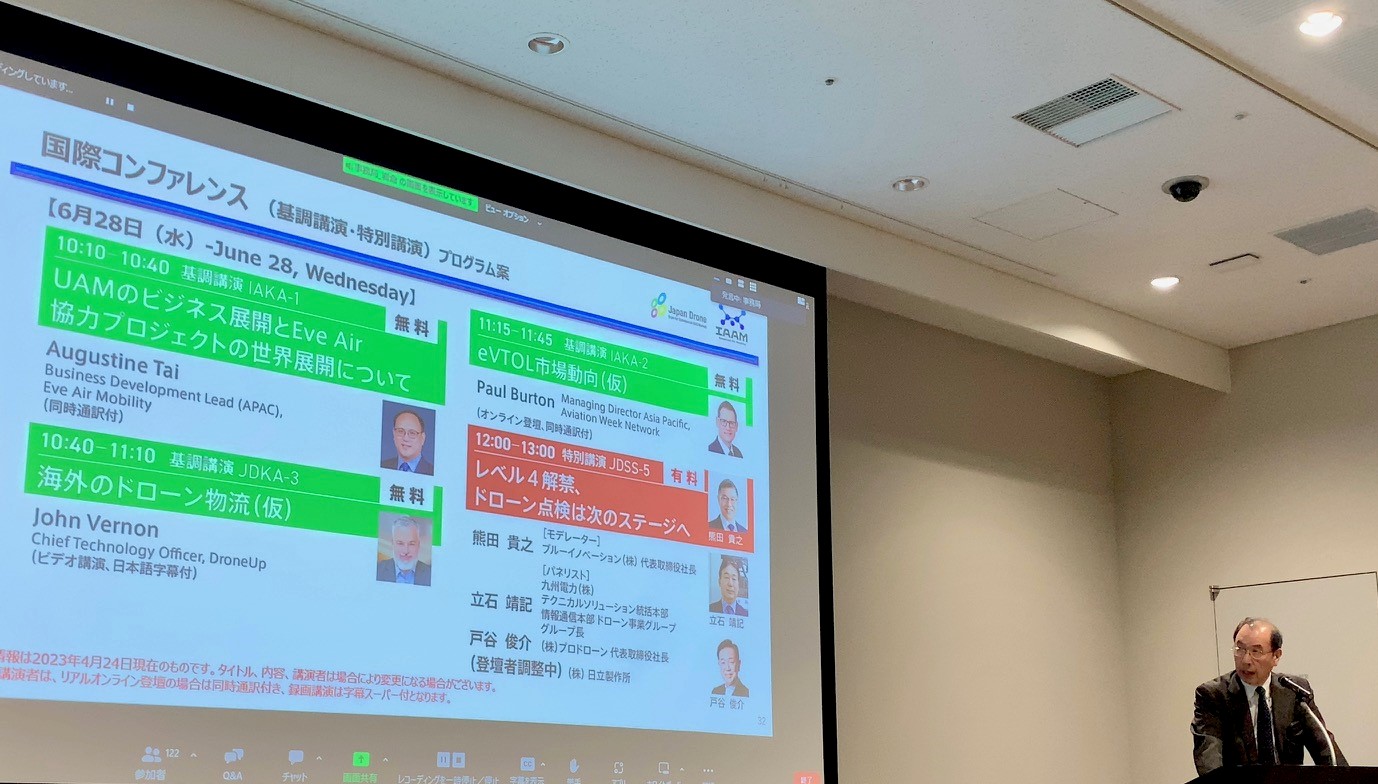

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは4月25日、千葉市の大型展示会場、幕張メッセで6月下旬に開幕するドローンの大規模展示会、「JapanDrone2023」の出展者向け説明会を開いた。開催概要や事務手続きの説明とともに、海外から高い関心が寄せられている状況や、ブラジルの航空機メーカー、エンブラエル社のAAM開発子会社、イブ社(Eve Air)の初出展が決まったこと、参加者同士の交流の場、ネットワーキングパーティーを3年ぶりに催すことなどが報告された。

AWSの登壇も調整中 3年ぶりのネットワーキングパーティーを6月26日に

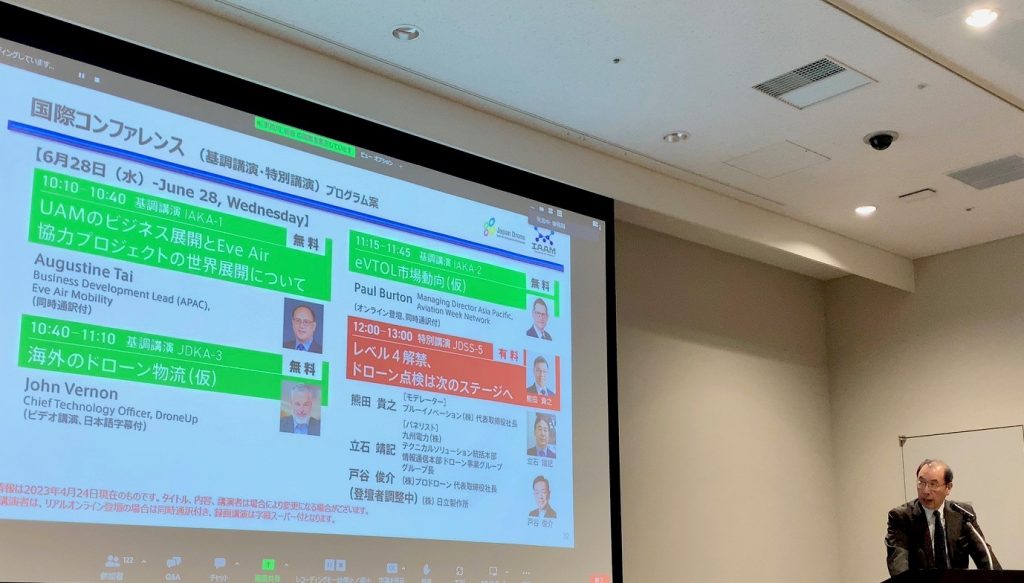

JapanDrone2023はJUIDAが主催し、コングレが共催する。幕張メッセの展示ホール5,展示ホール6の2つのホールを使い、展示スペース、デモスペース、講演用ステージなどが設けられる。会期は6月26(月)~28日(水)で、原則午前10~17時が開会時間となる。経済産業省、国土交通省などの中央省庁や業界団体が数多く後援、協賛に名を連ねている。事前に登録すれば来場は無料だ。展示は250団体、380小間を目指し仮決定先との調整を進める。講演は無料、有料があり現在23が決定。このほかに協賛社のプレゼンテーションもある。講演について、新型コロナウイルス感染症防止対策として昨年まで行っていた講演のオンライン配信は、今回は行わない。

説明会ではJUIDAの鈴木真二理事長が「今後、本格的な社会実現が進むことになる中で、最もホットな議論ができる場となればよいと思っております。ビジネスチャンスの創出の場を目指して参ります」と開催に向けた抱負を述べた。

事務局からは、出展者数や登録者の推移、アンケート結果、展示や講演の構成と方針、表彰企画の説明や、出展情報などが報告された。ブラジルの航空機メーカー、エンブラエル(Embraer)社の子会社でeVTOLやUAMなどのAAMを製造するイブ社(Eve Air Mobility) が出展するうえ同社のビジネス開発責任者、オーガスティン・タイ(Augustine Tai)氏による基調講演「UAMのビジネス展開とEve Air協力プロジェクトの世界展開について」(6月28日、10:10~10:40)=無料)が予定されていることなどが発表されたほか、6月28日にAmazon Web Serviceの登壇を調整中であることも伝えられた。

また新型コロナ感染症の蔓延防止対策として開催を控えていた交流会、ネットワーキングパーティーを3年ぶりに再会する。開催するのは開催初日6月26日、会場に近いホテルの会場で開催する。

あわせて出展者向けの告知プランや装飾、電気設備、搬入・搬出の時間などの注意事項などが伝えられた。主催者、共催者も今後、周知に向けて都心部の駅での告知、プレスリリースなどを活用する方針だ。来場者登録は5月上旬に受け付けを始める.会期中の来場登録者は過去最大の1万8000人を見込む。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.3.13

近畿⼤学経営学部(⼤阪府東⼤阪市)は3月の春休み期間中、ドローンの体験会とビジネス創出のワーショップを組み合わせた「ドローン講習会」をキャンパス内で開催した。近畿大学経営学部経営学科の鞆(とも)⼤輔教授との共同研究で交流があるTDCソフト株式会社(東京)が講習を担当した。参加した近畿大学の学生、大学院生の大半がドローンを扱うのは初めてで、講習ではドローンの概要、歴史、操作法、資格などの概要について説明を受けたうえで、手動とプログラムとで飛行する体験し、ドローンを活用するビジネス創出のワークショップに臨んだ。参加者からは質問やアイディアが次々と寄せられるなど、会場は活気にあふれた。

学生から質問、意見が続出 講師の大澤氏「誰を喜ばせるのかが大事」

講師を務めたTDCソフトの大澤諒さんの話に学生たちも耳を傾ける 講習会は3月3日、近畿大学東大阪キャンパスで行われた。講師は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が発行する「無人航空機操縦技能証明証」、「無人航空機安全運航管理者証明証」を持つTDCソフトの大澤諒氏が務め、ドローンの基礎知識、操縦体験会、ビジネス創出ワークショップの三部構成で進めた。

講習ではドローンの種類、飛ぶ原理や特徴、開発の歴史、ドローンの語源、関連する法律などの基礎知識を身に着けたのち、中国Ryze Technology社のトイドローンTelloを手動、プログラミングのそれぞれの方法で操作する体験を積んだ。学生からはこの間、「バッテリーの性能向上の可能性はあるのか」、「操縦する資格を取得するための費用や時間はどの程度か」などの質問や、「充電を目的とした補給ドローンがあれば航続時間、距離を実質的にのばせるのでは」などの意見が寄せられた。

また講師の大澤氏が、プログラミング操作をする学生が手元の画面を見ながら飛ばしている様子について、「操縦者は機体ではなく画面を見ています。これが目視外飛行です」などと解説をすると、学生が「遠くまで飛ばして視界から消えることだけを言うわけじゃないんですね」と感想が寄せられた。

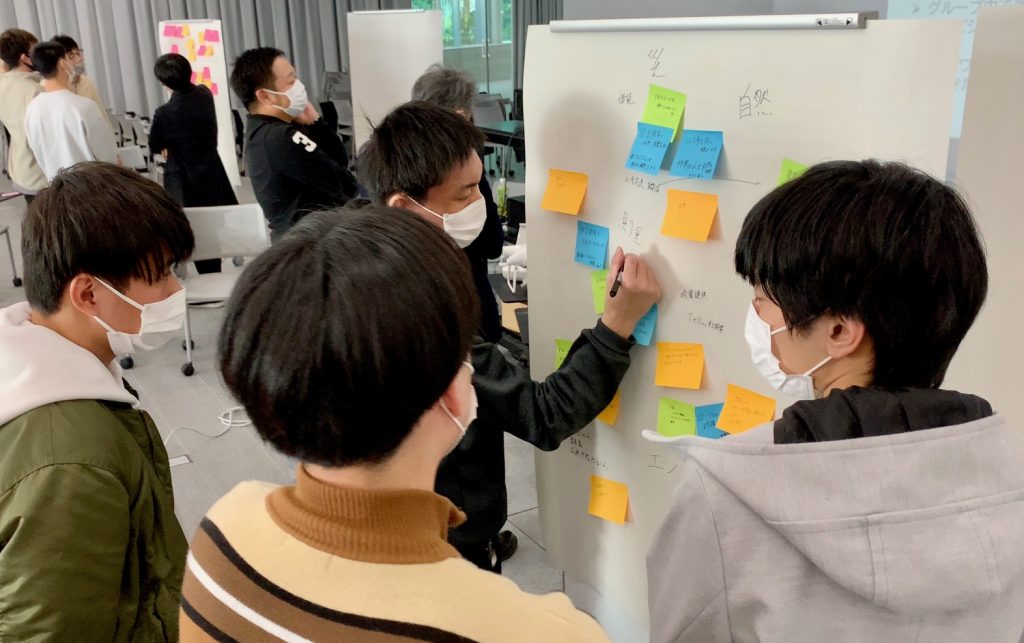

ビジネス創出のワークショップでは、学生たちが新しいビジネスのアイディアを出し合うことに挑んだ。大澤氏は「最初にどんどん意見を書き出してください。それを実現する制約に思い当たることがあっても、それはあとで考えることにして、思いついたアイディアをどんどん出してください。生み出し続けることが大事です」、「書き出したアイディアがビジネスになるかどうかを考えるときには、誰の、どんな課題を解決するのか、どんな喜びを生み出すのか、そのビジネスのどこが新しいのかを考えてみてください」と助言した。学生は、2つの班に分かれて班内で意見を付箋に書いて張り出したり、班内で似た意見が出たときにまとめたりして、ビジネスになりそうかどうかを検証した。検証の間には、「ドローンを飛ばせるなら、そもそも家そのものを飛ばせれば便利ではないか」など未来志向の意見が続出。それを聞いた学生が「それならエグいところにも家をつくれる」と盛り上がった。

アイディアの発表では、ディスプレイを取り付けたドローンによる広告表示、種蒔きから収穫までの自動農業ドローン、ドローン同士のサバイバルゲーム、ドローン傘、などが示された。学生たちからは「そのビジネスではお金は誰がはらうのか」といった質問や「ドローン傘にはカバンを持たせられる機能も持たせたい」といった意見が上がった。講師の大澤氏が「実はすでに検討されているものもあります。どこまで進んでいて、どこで壁にぶつかっているのかなどを調べると、そのアイディアを実現させることにつながるかもしれません」と解説を加えた。

すべての意見が出そろったあと鞆教授は「いろいろな意見が出て頼もしかった。ドローン傘のアイディアは雨天時のクルマの乗り降りするときのわずらわしさを解決することに役立ちそう。サバイバルゲームのアイディアは、操作技術の競い合いに加えて、プログラムで自動航行させるドローン同士の競い合いもおもしろそう。磨けばうまくいきそうなアイディアもあり、大変おもしろかった」などと講評した。

この日の講習は、近畿大学の「スマートウエルネス・プログラム・東⼤阪キャンパスにおける社会実証実験を通した学⽣教育」のプロジェクトの⼀環として行われた。近畿大学とTDCソフトは今回の取り組みの成果や課題を洗い出し、今後の展開を検討する方針だ。

スマホでプログラム飛行の準備中

事業創出の作戦会議でアイディアを出し合う

こちらの班もビジネスのアイディアを付箋に書き出して整理中

ビジネスのアイディアを発表中

飛行体験でドローンになじみはじめた参加学生

学生の発表後に講評を伝える近畿大学経営学部経営学科の鞆⼤輔教授 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が12月6日、7日に福岡国際会議場(福岡市)で開催する地方展示会「Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡)」には、Japan Droneに初登場の事業者、技術が話題を集めそうだ。風洞試験装置や流体測定機器などの開発を手掛けるスタートアップ、株式会社日本風洞製作所(福岡県久留米市)は、空飛ぶクルマ開発に有効な小型で可搬型の独自の風洞設備、突風発生装置を、株式会社Braveridge(ブレイブリッジ、福岡市)は基盤の重さが1.6gの“世界最小”の外付け用リモートIDを、それぞれ初公開する。12月5日の改正航空法施行の直後でもあり、レベル4関連の技術を中心に関心を集めそうだ。

地元企業、著名事業者、スクール、自治体など多彩な顔触れ

株式会社日本風洞製作所(福岡県久留米市)は2016年創業のスタートアップで、JapanDroneには今回が初登場だ。同社は航空産業の発展に欠かせない風洞の技術を追求、「風洞の民主化」をかかげ、よりコンパクト風洞「Aero Optim」を開発したほか、独自の短距離整流技術で大型風洞を省力化・小型化することに取り組んでいる。JapanaDrone福岡には、安価で、可搬で、垂直にも風を発生させることができる画期的な突風発生装置や、ピッチ回転架台を展示する。どちらも公開するのは、今回が初めてだ。

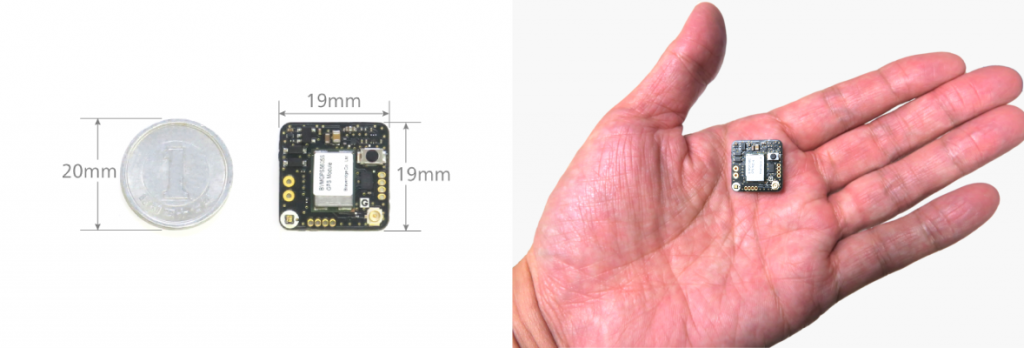

株式会社Braveridge(ブレイブリッジ、福岡市)は同社が開発した“世界最小”のリモートID「リモートID mini」を展示する。外寸は19×19mmで、厚み5.0mm、重量は1.6g(アンテナ、電源線重量を除く)と小型で、スペースが限られた機体への搭載が可能になる。12月1日に開発を発表したばかりで、2023年3月に発売を予定している。同社は2022年8月30日に発売した「リモートID BVRPA/BVRPN」が低価格で大きな話題になっており、今回の「mini」も注目されそうだ。

Braveridgeが展示する「リモートID mini」 49キロ積載機、独自マイクロドローンも

ITbook ホールディングス(東京)の株式会社サムシングと、長崎放送株式会社(長崎市)のグループ会社でドローン事業を手掛ける株式会社kiipl&nap(キプランドナップ、東京)は、九州電力株式会社(福岡市)、計測検査株式会社(福岡県北九州市)と、合同ブースを構える。特徴ある振り子揺れ防止機能や空中自動キャリブレーションを備え、自動飛行に対応する最大積載量49㎏の特殊大型ドローン「EAGLE-49」、「点検」分野では、人の立ち入りが難しい狭隘部や危険な個所を360度カメラで全方位の確認ができデータも取得できる独自のマイクロドローン「COBALT-360X1」、Trimble社製地上型レーザスキャナ「Trimble X7」を搭載した自立四足歩行の犬型ロボット「SPOT」など、3分野の特殊な技術を展示する計画だ。

このほか、ソフトウェア開発の株式会社オーイーシー(大分県大分市)、ドローンソリューションの株式会(東京)、株式会社快適空間FC(福岡市)、ドローン技術開発のciRobotics株式会社(大分県大分市)、自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)、水中、飛行ドローン運用の株式会社ジュンテクノサービス(埼玉県川越市)など、ドローン関係者には馴染みの深い事業者も登場する。

レベル4解禁に伴う操縦ライセンスへの関心が高まる中、一般社団法人ドローン大学校(東京)、エックス・ワン株式会社「ドローンXアカデミー下関校」(山口県下関市)、山一商事株式会社「ドローンスクールLINK長崎」など、ドローンスクールも出展し、取り組みを披露する。福島県と大分県が合同出展するなど自治体の出展も来場者の関心を集めそうだ。Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡)2022 会期 2022年12月6日(火)・7日(水) 10:00~17:00 会場 福岡国際会議場 4F会議室(展示・コンファレンス) 主催 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 共催 株式会社コングレ 出展者数 50社・団体 特別協力 福岡地域戦略推進協議会/株式会社西日本新聞社 入場料 1,000円(税込)*来場事前登録で無料参加可能

JapanDrone福岡の会場となる福岡国際展示場 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.9.17

ロボット、ドローン、関連技術を実演展示する「ロボテスEXPO2022」が福島県南相馬市の大型研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで9月15、16日に行われた。50haの広大な敷地に点在する各施で展示や実演が行われた。そのうちのいくつかをめぐる見学バスツアーが今回の目玉企画で、満席で運行した回もあった。初日のオープニングセレモニーでは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二所長が「このイベントを通じて未来を感じてほしい」とあいさつした。

見学者、出展者の双方から評価 バス満席に利用者から「ユーザー体験のさらなる向上を」の声も

あいさつと開会宣言をするRTFの鈴木真二所長 今回の目玉企画である見学バスツアーは、展示や実演のいくつかを効率的にめぐる取組。利用者は、案内に従えばプレゼンテーションを受けたり、見学できたりするため、移動の徒歩の労力、実演までの待ち時間の無駄を省ける。実演時間を逃すこともない。また、出展者もバス利用者の到着にあわせて実演ができるため、無観客で実演せざるをえない状況の解消が期待できる。

バスツアーは1日6便ある。各回約1時間の行程で、バス2台で展示会場をめぐる。回ごとにみられる展示は異なる。初日午前10時に本館(開発基盤エリア)前を出発したバスは、ほぼ満席の状態。各シートにヘルメットが用意されていて、実演を見学するさいには着用が求められた。この回ではテトラ・アビエーション株式会社(東京)のAAM「Mk-5」の実機見学、株式会社RoboDex(ロボデックス、横浜市)の水素燃料電池を搭載した次世代ハイブリッドドローンの飛行実演、ciRobotics株式会社(大分市)が大分県産業科学技術センターと共同開発したドローンの動作や耐久性などを確認する性能評価装置「ドローンアナライザー」の運用実演、東北大学ASC(Advanced Science Course)の繊毛を持つ能動スコープカメラのセキュリティーソリューションとしての実演を見学した。

この回には地元の中学生が職場体験として見学に来ていて、その一人は「会場で見たことをレポートにまとめることになっています。ロボットテストフィールドは自分で希望を出しました。日頃みられないものが見られました」と話していた。

会場では、開発、製造、人材育成などを手掛ける各社、各機関がブースを展示していた。「南相馬ベンチャー×連携VCミートアップ-Vol.3」「みちびき(準天頂衛星システム)講演会~ドローン・UGV最前線~」なども行われた。

参加者の一人は、「バスツアーは利用者にとって効率的に見学できた点でとてもよかった。ただ、すべての座席が埋まるほどにまで埋めるのは、機材や荷物を持つ利用者にはきつかったのではないか。ユーザー体験をもっと考慮すると、満足度がさらに高まると思う」と話していた。

初回の見学ツアーのバスは満席だった

バスツアーの案内

ロボデックスの水素燃料ハイブリッドドローンの飛行実演

テトラアビエーションの実機見学

ドローンアナライザーの実演もバスツアーのコースに組み込まれていた

東北大学ASCの能動スコープカメラの実演

バスツアーは1回に2台のバスを利用する。利用者が間違えないように豪奢番号を案内中

株式会社人機一体(滋賀県草津市)の実演はいつも人目をひいている

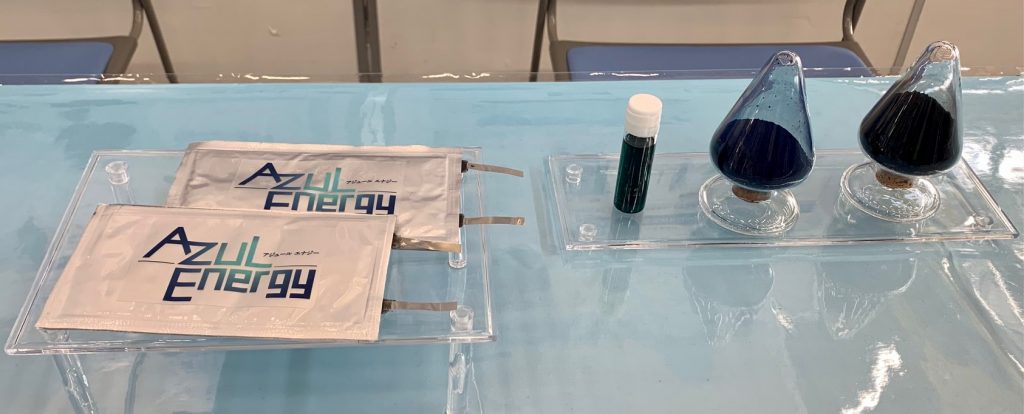

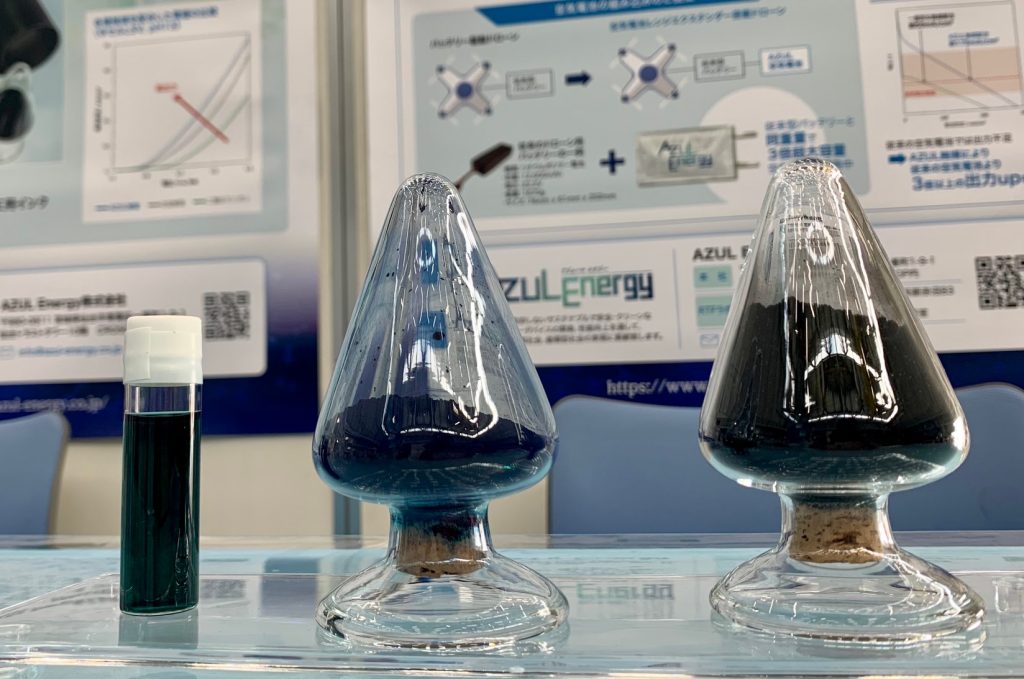

AZUL Energy株式会社(仙台市)が開発した電池を長持ちさせる新素材AZUL

「一般社団法人ふくしま総合災害対応訓練機構」のブースで、株式会社ニックスのドローン用アタッチメント

みちびきの展示ブースに展示されたACSLのSOTEN

東北大学が展示していたアイガモ農法のロボット。「実は曇天でも発電できるソーラーパネルがミソ」と話す東北大学未来科学技術共同研究センターの鈴木高宏特任教授

ソニーのAirpeakS1を展示していたKMT株式会社(長崎縁諫早市)。別のツアーでは飛行の実演を披露

ロボテスEXPO会場で行われたイベントに参加したVC

JUIDAもブースを設置していた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.8.8

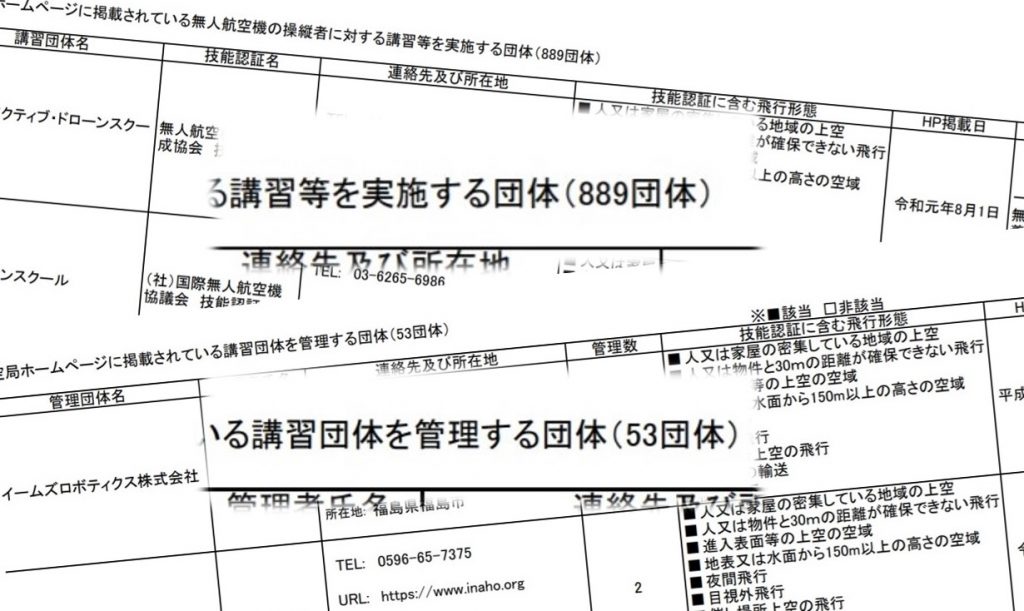

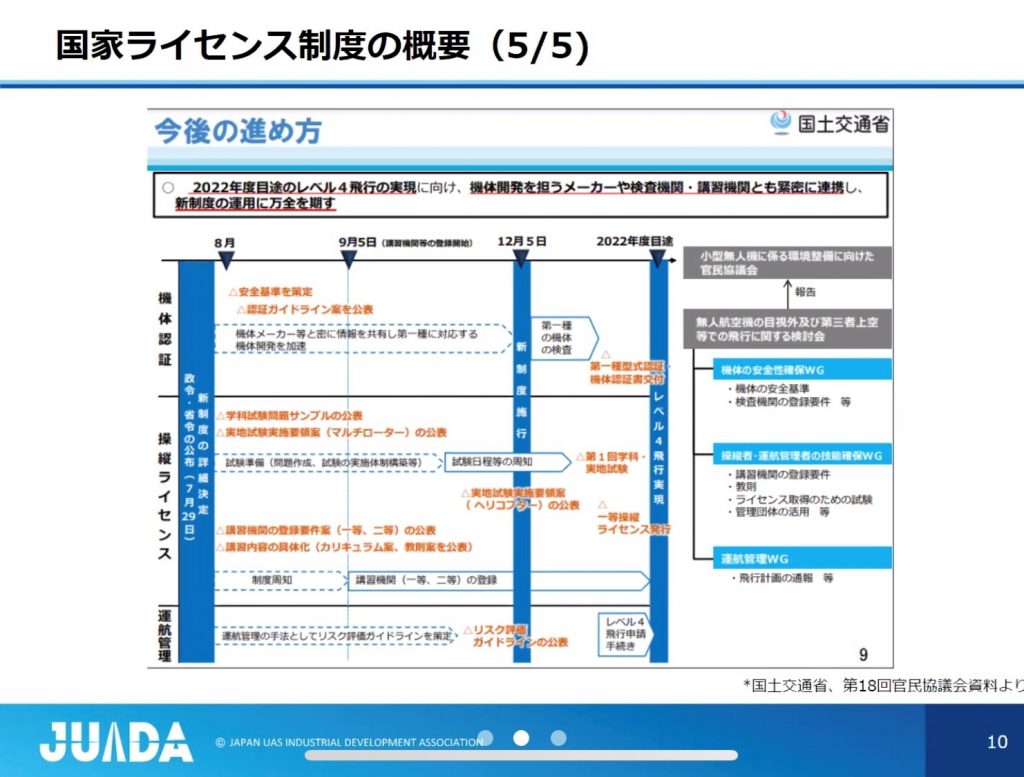

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は8月8日、12月5日に運用が始まる国家資格としての操縦ライセンス制度について、認定スクールを対象にオンライン説明会を開催した。国家資格としての操縦ライセンスの講習を提供する登録講習機関になるための登録が9月5日にスタートすることが改めて紹介されたほか、人口集中地区での補助者なし目視外などリスクの高い「カテゴリー3飛行」が登場するのは「2023年1月以降、年度末あたり」などの見込みや、現在の管理団体が登録講習機関の外部監査を担うことなどが説明された。このほか、登録講習機関になるための手続きなどが解説された。説明会にはJUIDAの鈴木真二理事長があいさつ、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の小御門和馬無人航空機企画調整官が説明で登壇した。

JUIDA鈴木理事長、認定スクールに貢献を期待

説明会ではJUIDAの鈴木真二理事長が、国家資格としての操縦ライセンスは、カテゴリー3飛行を実現させるための要件の一つであることや、国家資格としての操縦ライセンスの運用が始まったのちも民間ライセンスは併存することなどを説明し、「高度な操縦技能が求められる場面も想定されるため、スクールにはますます空の産業革命を支える貢献と連携を期待したい」とあいさつした。

国交省の小御門調整官は、7月末までに公表された政令、告示、資料などをベースに制度の概要を説明した。この中でカテゴリー3の飛行を解禁するための航空法改正が今年6月11日に公布され、12月5日には運用開始となることを概観。カテゴリー3が可能となる要件として第一種型式認証機体認証書、国家資格としての一等操縦ライセンスを取得し、ルールにのっとって個別に許可を得ることが必要になるとおさらいした。

また、登録講習機関は、国家資格としての操縦ライセンスを取得するための「一般的な流れ」として位置づけられ、受講者が講習を受け、修了審査に合格すると、指定試験機関では実地試験を免除され、CBT方式の学科試験と身体検査に合格することでライセンスが取得できることも外観した。

さらに、登録講習機関には国家資格としての操縦ライセンスの講習などが適切に運用される環境が整っているかどうかを点検するための監査が行われることを説明。監査は外部監査方式で行われ、現在の管理団体の枠組みを活用することを念頭に置いていることや、管理団体が国に外部監査報告書を提出し、そこに疑義がある場合には、国が直接、立ち入り検査を行うことなどが解説された。

国交省の小御門調整官はまた、「JUIDAには今後も官民協議会(=「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」)などの席で「知見を頂きながら検討をすすめたい」と述べ、連携を維持する姿勢を示した。JUIDAも今後も政府と連携する方針だ。また、現時点で積み残しとなっている課題も含め、今後も認定スクールのサポートを強化する方針だ。

説明会であいさつしたJUIDAの鈴木真二理事長

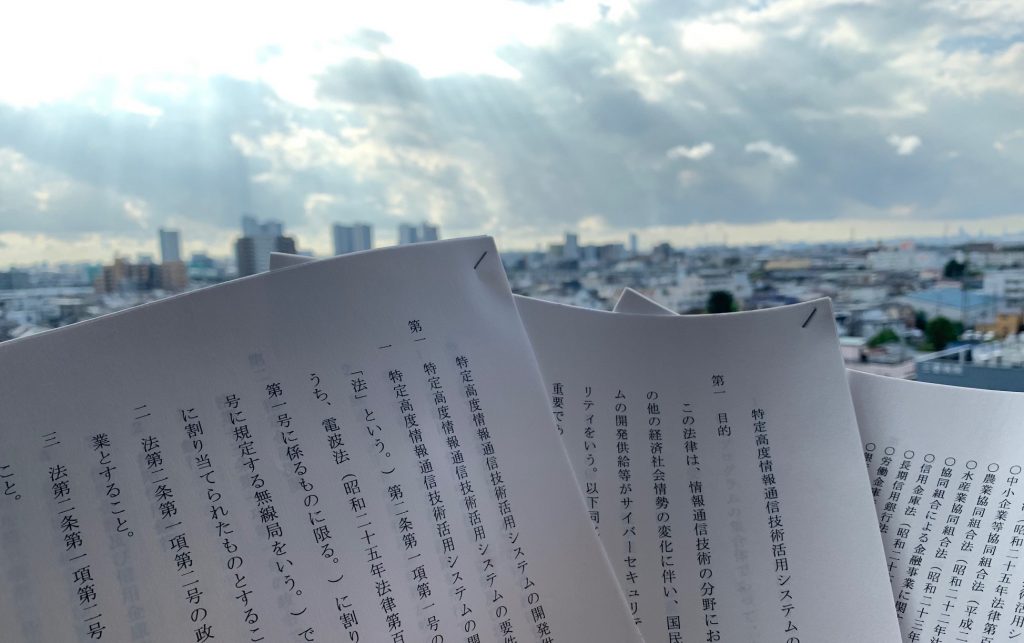

説明会で投影された資料 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.6.12

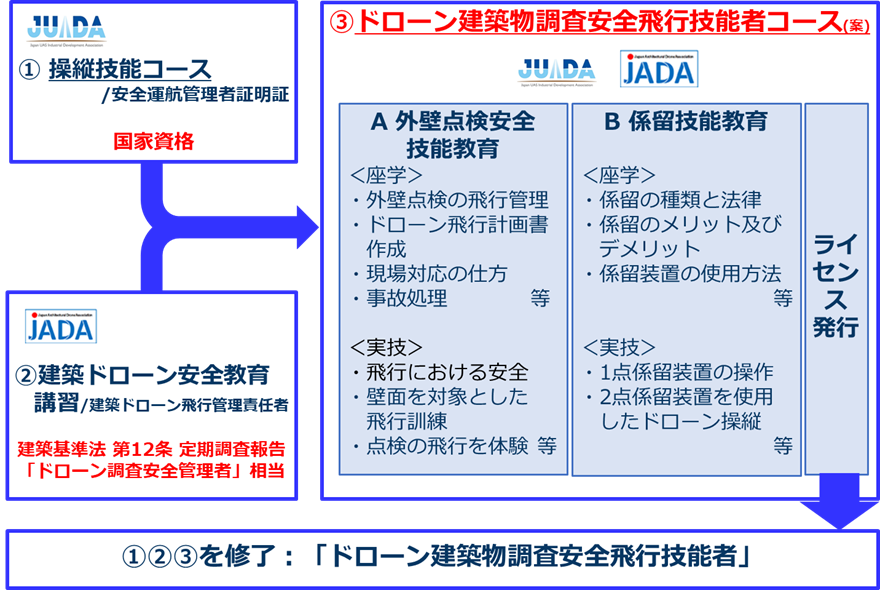

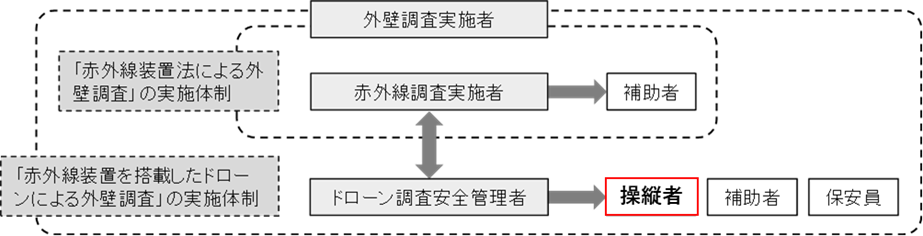

建築業界でのドローン利用促進を図る一般社団法人日本建築ドローン協会(JADA東京都千代田区)と一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京都文京区)は6月9日、高層ビルを含む建築物の外壁点検・調査にドローンを運用できる技能者を育てるため、新たに民間資格として「ドローン建築物調査安全飛行技能者」を創設すると発表した。両者はこの事業の推進に取り組むためこの日、東京都奈のJUIDAのオフィスで覚書に署名した。建築基準法は2022年4月に一定の条件を満たせば赤外線搭載ドローンを点検に活用できることを明記した。JUIDAとJADAはこの条件を満たす技能者の育成を目指す。JUIDAにとっては「プラント点検」、「森林測量」に続く“応用教育事業”の第三弾となる。今後、カリキュラムや講習の提供体制を整備し、2022年中の体制整備を目指す。

「プラント点検」、「森林測量」に続くJUIDA応用教育第三弾

覚書の署名を前にあいさつするJADA本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長 新しいビル外壁点検資格「ドローン建築物調査安全飛行技能者」は、JADAとJUIDAが連携して新設する専用の講習「ドローン建築物調査安全飛行技能者コース」で、基本的なドローンの知識、技能の保有者が、建築基準法や航空法の内容や現場で必要となる技量などを座学、実技で学んだうえ考査を受けて合格することで取得できる。コースの実技ではドローンをロープなどに係留した飛行、等間隔での撮影、飛行計画書の作成など、外壁点検の実務で必要な技能を身に着ける。受講できるのはJUIDAの「無人航空機操縦技能証明証」「無人航空機安全運航管理者証明証」を取得し、JADAの「建築ドローン安全教育講習」を修了していることが条件。コースは3日間を想定している。

この事業を推進するため、JADA、JUIDAは6月9日、都内で覚書に署名した。この席でJADAの本橋健司会長は「今回の告示改正に無人航空機員搭載された赤外線装置の明記や、係留ドローンの許可・申請の不要にする規制緩和は業界にとっての追い風で、建築分野でのドローンの活用は本格化することになります」と活用の拡大に期待を寄せた。またJUIDAの鈴木真二理事長も「会員が2万人を超えたのも多方面でドローンが利用されているからだと考えています。JUDAの2022年のスローガンは人口集中地区での目視外飛行が可能となるレベル4の解禁を見据えて『ドローン社会実装元年』としております。今回の覚書も大きな柱になると思っています」と述べた。

新資格を創設した背景には、建築分野でのドローン操縦者の幾瀬が急務になっていることと、ドローンの活用を建築基準法に基づく告知に明記された事情がある。

国土交通省は2021年9月、ドローンを係留するなど一定の条件を満たした場合、人口集中地域で飛行させる場合に必要となる国交省航空局への許可・承認を不要とすることを、航空法施行規則の一部改正で盛り込んだ。

また2022年4月には国交省は、建築基準法第12条第1項の定期報告制度の告示改正を施行し、赤外線装置を搭載したドローンによる外壁調査を認めた。定期報告が義務化されている建築調査のうち、タイル、石貼り、モルタルなどの劣化や損傷については、調査方法が「打診等」と指定されている。これについて従来は「打診等」の「等」の中に、赤外線カメラの調査が含まれると解釈してきた。今回の告示改正ではここが「テストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む)」となり、「テストハンマーによる打診と同等以上の精度」の条件がつくものの、ドローンの活用が明記された。

「ドローン建築物調査安全飛行技能者コース」では、「テストハンマーによる打診と同等以上の精度」を身に着けることで、告示の条件を満たすことを目指す。

なおコースの終了で取得できる「ドローン建築物調査安全飛行技能者」は、この資格を持たなければ業務ができない業務独占の資格ではなく、あくまでも民間として技能を備える講習を修了したことをさす資格だ。

告示改正をうけて、一部のドローンスクールや民間事業者が独自に条件を満たすカリキュラムを組み講習を実施するなど、今後見込まれる外壁点検の需要拡大に対応している。JADA、JUIDAは講習開始に向けて週明け以降、ドローンスクールへの概要説明、募集などの作業を進めることになる。早ければこの冬にも開講する「ドローン建築物調査安全飛行技能者」が具体的に動き出せば、赤外線ドローンによる外壁点検の取組がさらに加速することになりそうだ。

覚書に署名するJADA本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長

制度の概要

「ドローン建築物調査安全飛行技能者」を創設するJADA、JUIDAの幹部

概要を説明するJUIDAの熊田知之事務局長

覚書に署名したJADAの本橋健司会長(左)とJUIDAの鈴木真二理事長

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。