- 2024.4.22

「新スマート物流」実用化の原点である小菅村(山梨県)で4月17日、この取り組みの土台となってきた連携協定が、ほぼ3年半越しに新たな協定に更新された。新協定にはセイノーホールディングス株式会社(大垣市<岐阜県>)が加わり、小菅村、株式会社エアロネクスト(東京)、エアロネクストの子会社である株式会社NEXT DELIVERY(小菅村)を含む4者が小菅村役場で締結式に臨んだ。協定の有効期限は5年間。今後は結束して、新たなテクノロジーの導入も見据え、オープンイノベーションで地域物流の高度化にあたる。締結式では各代表が書面ではなく分厚い無垢材の協定書を受け取った。小菅村の舩木直美村長は「ここは人口減少の先進地。この村がなんとかなれば日本はなんとかなる」と決意を新たにした。

舩木直美村長「小菅がなんとかなれば日本はなんとかなる」

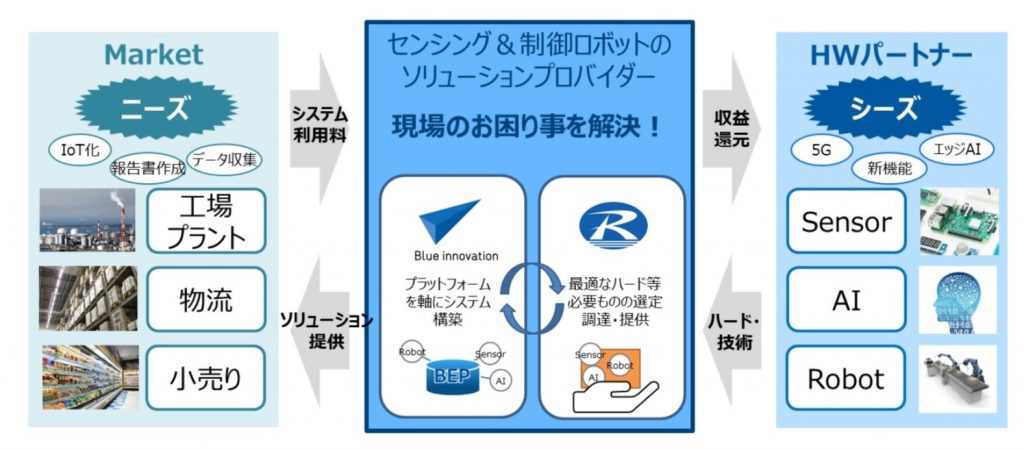

新協定は「ドローン配送事業を含む次世代高度技術の活用による新しい地域物流のビジネスモデルの構築に向けた包括連携協定」で、農業、観光などの産業振興から雇用、人材育成、環境負荷低減との両立、防災、新しいインフラ整備まで幅広く盛り込んだ。次世代高度技術について、「人、モノを区別した現在の移動の形は変わっていく必要がある考えています。ドローン、トラック以外に、自動運転なのか、ロボットなのか、あらゆるテクノロジーの活用を、みなさんの声を聞き、相談しながら検討したい」(エアロネクストの代表取締役CEOでNEXT DELIVERYの代表取締役も務める田路圭輔氏)や、「荷物をパケットに例えて革新的な物流をを示す『フィジカルインターネット』という言葉が物流の世界で幅広く使われているが、まだ具体例はない。高度技術が必要なフィジカルインターネットを進めたい」(セイノーHDの河合秀治執行役員)などと意欲を示した。

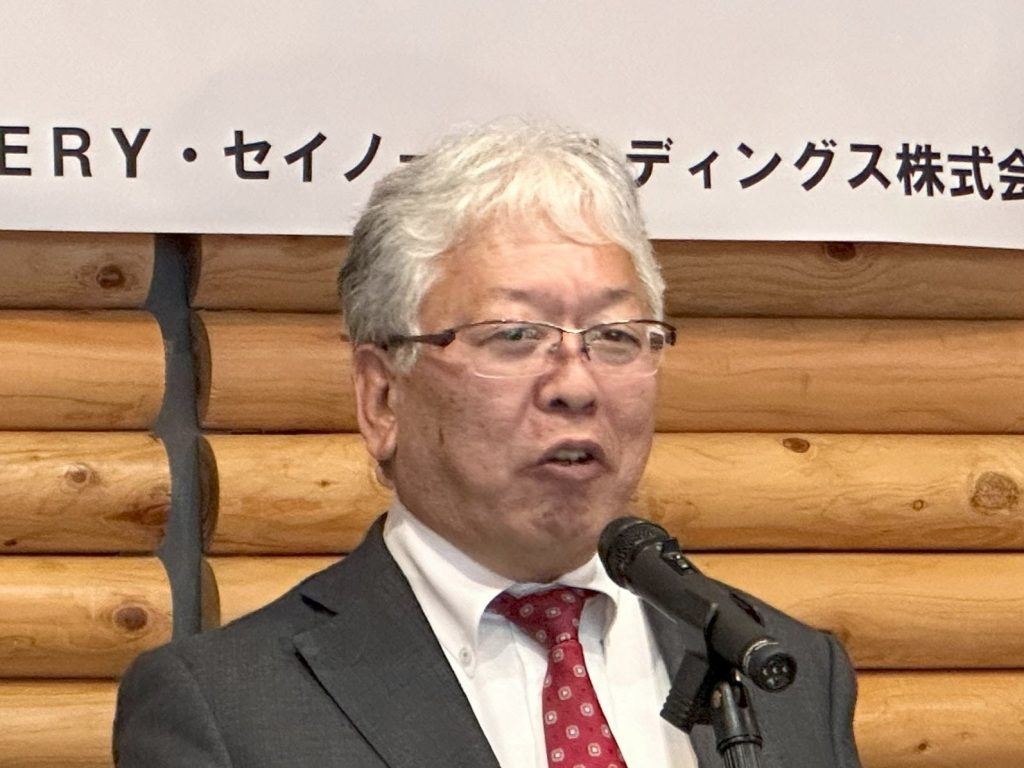

新協定への期待について小菅村の舩木村長は「2024年問題もあり物流が滞ることになれば、ここは一番先に切られる可能性のある地域だと思っています。これまでなんとかみなさんのお力をお借りしてありがたくおもっています。うちの村は課題が多いので、課題解決のために、お知恵とお力を貸して頂き、新しいモデルを作って頂きたいしもうけにもつなげて頂きたい。そのためにどんどん小菅村を使って頂きたい」と展望を述べた。

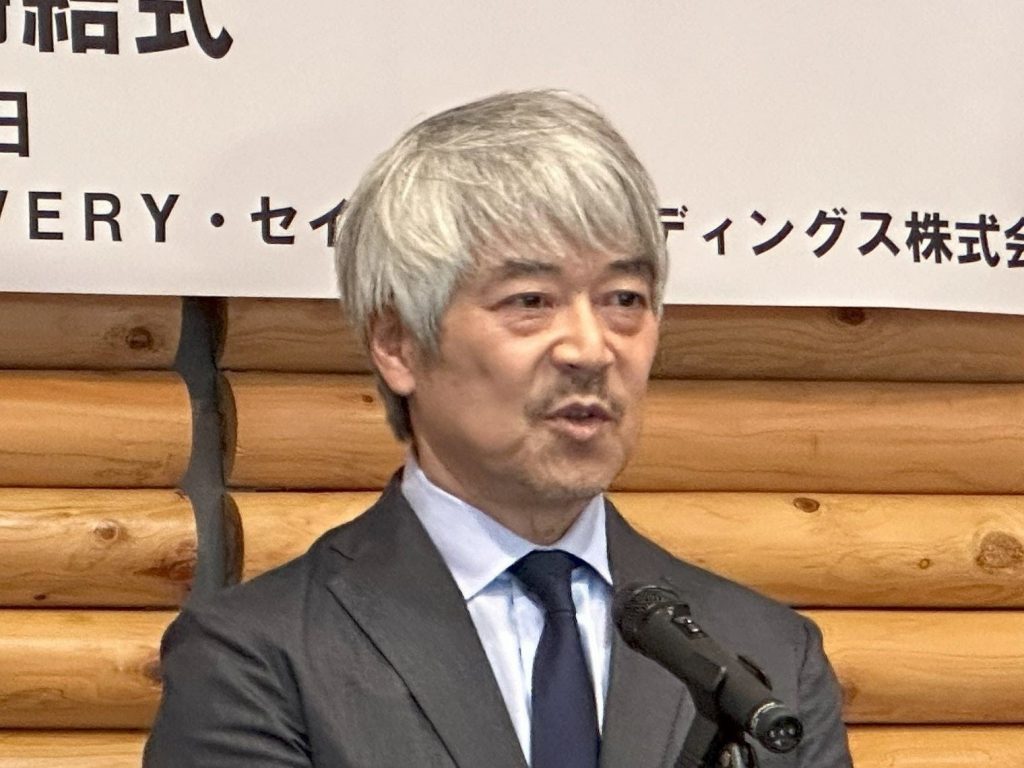

エアロネクストの田路CEOも「新スマート物流は全国で17の自治体と連携協定を結び、これまでに9地区、現時点では8地区で社会実装をしています。これは小菅村が原点。協定の更新ができ、ますますがんばりたいと気持ちが固まりました。次々と『日本初』の事例をここであみだしたい」と抱負を述べた。

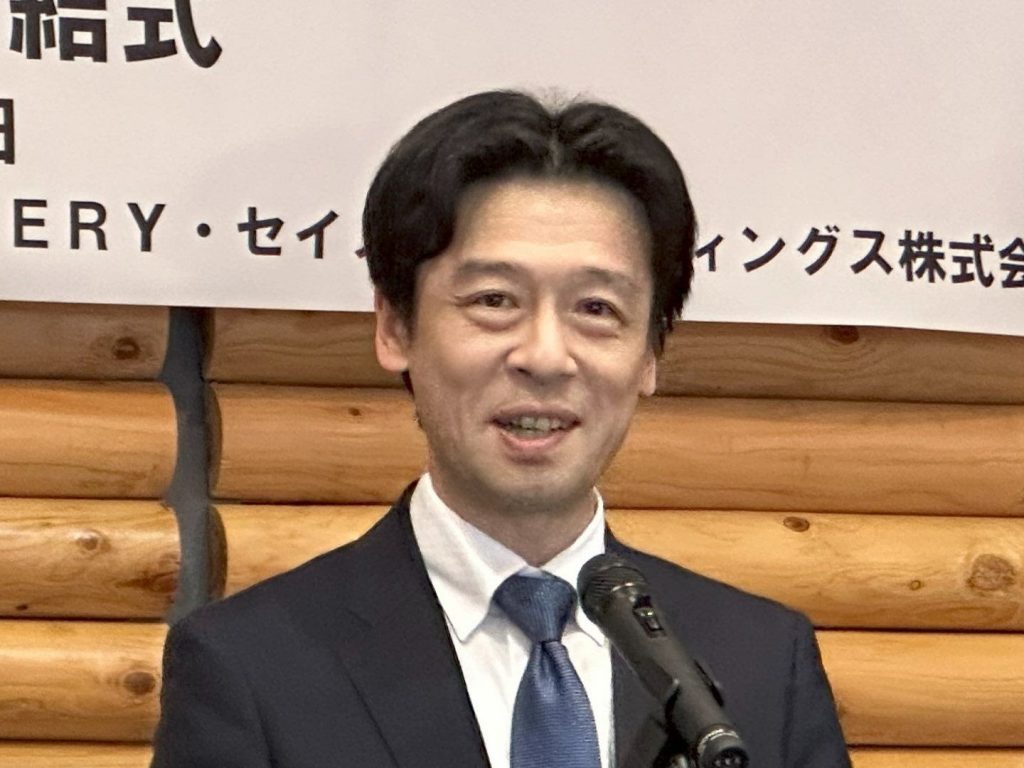

セイノーHDの河合秀治執行役員は「2023年8月に小菅村で始まった複数の物流会社が一本にまとまった共同配送は継続的に行われている全国でも非常に珍しいももっとも先進的な事例で、全国の過疎地で共同配送の検討が進みはじめていて、そのお手本となるプロジェクトとしてしっかり進めたい。モデル化して標準化することが重要で、継続できるビジネスにするためには環境負荷低減が不可欠。共同配送は5社分を1社で扱えば環境負荷も5分の1になるのでグリーンという領域も取り組みたい」と持続可能なモデルづくりに意欲を示した。

会見では、エアロネクストが開発した物流用ドローンが1月に発生した能登半島地震の被災地で活動した話題に展開。来賓としてあいさつした小菅村議会の青柳諭議長が「議会としても何度も見学をさせていただいたので、テレビで薬を配送しているのをみたときにすぐにわかりました。石川県に小菅のドローンが行ってると」と言及した。石川県でドローンの運航を担ったNEXT DELIVERYの青木孝人取締役が「小菅村での経験が役に立ちました。日頃から飛ばしていたことが現場力になることが証明できたと思っています」と応じた。一方、「課題も分かりました。みなさんが不慣れなので、ドローンを飛ばす前に、現地のみなさまや担当者にこのように飛んできて『置き配』をします、などと説明をしないといけなくい。機体も現地にないので、この小菅村から現地に20時間ほどかけて運びました。慣れていれば、現地にあれば、と感じました」と、小菅で得た機会がいきたこととと、教訓についても披露した。

エアロネクストの田路CEOはこれを受けて、「青木さんの話からも、ドローンは配送手段でありながら社会インフラであることがわかります。震災は痛ましい出来事ですが、ドローンという日本の強靭性を担うインフラが存在することも証明したと思っています」とインフラとしてのドローンの認知の拡大と整備の推進に期待を寄せた。

また、連携協定が継続できている背景については、登壇者全員が「信頼関係」と回答。小菅村の舩木村長は「人です。信頼関係あってこそ。私は田路さん、河合さんを会ったときから信じていますしかれらも信じてくれています」と話すと、田路CEOも河合執行役員もうなずいた。河合執行役員は「村長のイニシアチブがすごいし、支える役場のみなさん、ご担当のみなさん、議会のみなさんのサポートも非常に大きい。なにより小菅村への視察の数の多さがその証左」と応じた。

4月27日には、先行で稼働している無人コンビニ「SkyHubスマートストアこすげ」が、村内の「道の駅こすげ」に正式にオープンし、連携協定による過疎対策がさらに充実する。

プレスリリースにはこれまでの経緯や談話が掲載されている。内容は以下の通りだ。

締結式で結束を確認した3人。左からエアロネクスト代表取締役CEO兼NEXT DELIVERY代表取締役の田路圭輔氏、舩木直美小菅村長、セイノーHDの河合秀治執行役員

協定書は紙ではなく小菅村産の分厚い無垢材

締結式では終始、笑顔が絶えなかった

能登半島支援で医薬品を搬送した機体は小菅村で運航している機体だった

能登半島支援のため現地に出向き医療物資搬送に尽力したNEXT DELIVERYの青木孝人取締役も締結式で小菅村での経験が生きたことなどについて話した

関係者全員が登壇した記念撮影

小菅村のドローンデポ

4月27日に正式にオープンする無人コンビニ「Skyhubスマートストアこすげ」 小菅村、エアロネクスト、NEXT DELIVERY、セイノーHDがドローンを含む次世代高度技術の活用による地方創生に向けた包括連携協定を締結

~地域課題の解決に貢献する新スマート物流の構築を目指して~

山梨県小菅村(村長:舩木直美)と株式会社エアロネクスト(東京都渋谷区、代表取締役CEO:田路 圭輔、以下エアロネクスト)、株式会社NEXT DELIVERY(本社:山梨県小菅村、代表取締役:田路 圭輔、以下NEXT DELIVERY)、セイノーホールディングス株式会社(本社:岐阜県大垣市、代表取締役社長:田口 義隆、以下 セイノーHD)は、2024年4月17日に、ドローンを含む次世代高度技術の活用による地方創生に向けた包括連携協定を締結いたしました。

エアロネクストと小菅村は、2020年11月に、ドローン配送事業の実現化およびドローン配送導入による地域活性化に向けた連携協定を締結し、ドローン配送導入による産業振興、地域雇用・人材育成等への貢献および社会・インフラの整備を推進してまいりました。

具体的には、小菅村ならびに村民の理解と協力のもと、2021年1月に小菅村内に設立した戦略子会社NEXT DELIVERYが、セイノーHDと連携し、既存の陸上輸送とドローン物流を繋ぎこんだ地域の新たな物流インフラ、新スマート物流SkyHub(R)を、日本で初めて2021年4月から試験的運用を開始し、2021年10月からは社会実装フェーズに移行させました。

橋立地区の閉店した商店の建物内を整えて新スマート物流SkyHub(R)の拠点、ドローンデポ(R)とし、現在は、SkyHub(R)Delivery(買物代行)、SkyHub(R)Eats(フードデリバリー)、SkyHub(R)Store (オンデマンドドローン配送)を展開しています。昨年8月からは、異なる物流会社の荷物を一括して配送する共同配送も開始するなど、小菅村の課題やニーズに合わせた配送サービスを提供しています。

さらに、住民の利便性、ならびに地域活性化による関係人口の増加に貢献するため、4月27日には、SkyHub(R)スマートストアこすげ(無人コンビニ)を道の駅こすげの物産館横に正式にオープンいたします。

なお、小菅村における新スマート物流SkyHub(R)の取組みは、デジタル田園都市国家構想の優良事例に採用され、全国で横展開が進んでいます。

本協定は、今後もさらにこのドローンをはじめとする次世代高度技術を活用した活動を推進し、相互の連携・協力により、地域発展に資する施策の推進を目的に締結するものです。

写真向かって左より写真向かって左よりエアロネクスト代表取締役CEO兼NEXT DELIVERY 代表取締役 田路圭輔、小菅村長舩木直美、セイノーHD 執行役員 河合秀治

2023年8月に実施した共同配送出発式の様子 (道の駅こすげ)

2024 年4月27日に正式オープン予定の「SkyHub(R)スマートストアこすげ」(道の駅こすげ) <連携協定の概要>

1.締結日

2024年4月17日

2.協定の内容

ドローンをはじめとする次世代高度技術の活用により、以下の事項において連携・協定する。

(1)農業・観光・産業・経済の振興に関する事項

(2)地域雇用、人材教育、人材育成および産業基盤整備に関する事項

(3)カーボンニュートラルと利便性が両立した持続可能な地域交通・物流の確保と住みやすい環境づくりに関する事項

(4)地域防災への貢献および新しい社会インフラの整備に関する事項

(5)その他、全ての当事者間にて協議し必要と認める事項

4月17日に実施された連携協定締結式において、代表三者が以下のとおりコメントしています。

<小菅村長 舩木 直美のコメント>

2020年11月より株式会社エアロネクストと連携協定を締結し約3年半が経過しましたが、その間多くの皆様のお力をお借りし、小菅村を取り巻く諸課題の解決にご尽力いただきました。その中心的な役割を担っていただいておりました株式会社NEXT DELIVERY、セイノーHDの皆様方と、改めて包括連携を締結できることを大変嬉しく、また心強く感じております。小菅村は全国の過疎、少子高齢化の先進地であります。小菅村がなんとかなれば日本は何とかなる。その想いで4者が今まで以上に強固な連携を図り、課題解決に取り組んで参ります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

<エアロネクスト代表取締役CEO/NEXT DELIVERY代表取締役 田路 圭輔のコメント>

2020年11月に連携協定を締結させていただき、2021年1月にNEXT DELIVERYを設立して以来、小菅村とは二人三脚で新スマート物流SkyHub(R)︎の社会実装を進めてきました。小菅村との出会いがなければエアロネクストグループの成長はもっと限定的なものになっていたと思いますし、感謝してもしきれない恩を感じています。この度、光栄にも連携協定を更新し、次のステージに進めることを心より嬉しく思います。しっかり小菅村の皆さまに寄り添って、新しい社会インフラの創造でお役に立つことができればと思います。

<セイノーHD執行役員 河合 秀治のコメント>

セイノーHDは、幹線輸送の強みを活かしたラストワンマイル配送領域において、生活様式の変化や構造変化に対応すると共に、買い物弱者対策、生活困窮家庭対策等の社会課題解決型ラストワンマイルの構築を積極的に推進・拡大しております。小菅村においては、物流2024年問題にいち早く対応し、昨年8月より、地域の物流各社様と中山間地域における物流の効率化、持続性の確保という共通認識のもと、小菅村におく旧商店を活用したデポ(集約拠点)に各社の荷物を集め、共同で配送するしくみを構築してまいりました。今後も同じ課題をもつ全国の地域にこの小菅モデルを展開し、住民の皆様が持続的に安心して暮せる環境づくり、住民サービスの維持、向上を進めてまいります。

この連携協定により、4者が相互に連携、協力し、村の課題や住民のニーズに沿って、ドローンを含む次世代高度技術の活用により、小菅村における地域の課題解決と地方創生に寄与してまいります。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.4.11

独自の創意工夫で移住、定住を推進し、成果をあげている境町(茨城県)は4月5日、フードデリバリー大手の株式会社出前館(東京)、ドローン技術開発の株式会社エアロネクスト(東京)と連携協定を締結した。この日は出前館のサイト上に、境町の商店が扱う食品、日用品などの商品を集約できるバーチャルショップ「SkyHub Delivery境町店」が開店し、配達エリアにいる利用者がアプリや電話で注文すると、ドローンやトラックを使い分けて効率よく注文の品物が届けられるサービスを受けられるようになった。この日は協定式と出発式が行われ境町の橋本正裕町長が最初の注文を実演し、出前館のロゴがついたエアロネクストの物流ドローン、AirTruckが地元で焼かれたピザを乗せて離陸した。境町にとっては町民生活の利便性向上を期待する取り組みで、境町は地元の商工会と連携して商店に加盟や商品登録を呼び掛けるほか、クーポンの活用など利用促進を図る方針だ。ITツールやドローンに不慣れな利用者が注文をしぶる“注文ハードル”の引き下げへの効果にも期待が寄せられている。

セイノーHD、セネック、BOLDLYも参加 にぎわい創出で関心演出

協定式と出発式が行われた境町は、鉄道の駅がないことによる利便性の不足を、子育て補助、英語教育支援、自動運転バス運航など独自の創意工夫で補う意欲的な政策を打ち出していることで全国的に知られる。買い物に不便を感じる買い物弱者の増加を抑えるため、ドローンを使った配送の導入にも早くから前向きで、この日の協定で、その具体化の第一歩に踏み切った。

デジタルツールには初心者や高齢者が敬遠しがちと言われがちなことから、いわゆる「注文ハードル」を乗り越える期待も寄せられる。その中で今回の協定式と出発式は関係者が多く出席するなどにぎわいが演出され、初めての利用者が興味をひくとみられる。

境町役場内で行われた協定式では境町の橋本正裕町長、出前館の藤井英雄代表取締役社長、エアロネクストCEOで同社の物流子会社、株式会社NEXT DELIVERY(山梨県小菅村)代表取締役を兼ねる田路圭輔氏が協定書に署名した。この様子を、境町幹部職員、町議会、境町商工会、昨年(2022年)10月3日に境町、エアロネクストとともに「ドローン、自動運転バスを含む次世代高度技術の活用に関する協定」に署名したセイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)の河合秀治執行役員、BOLDLY株式会社(東京)の星野達哉氏、株式会社セネック(東京)の和歌良幸副社長も見守るなど、会場には関係者が集結した。

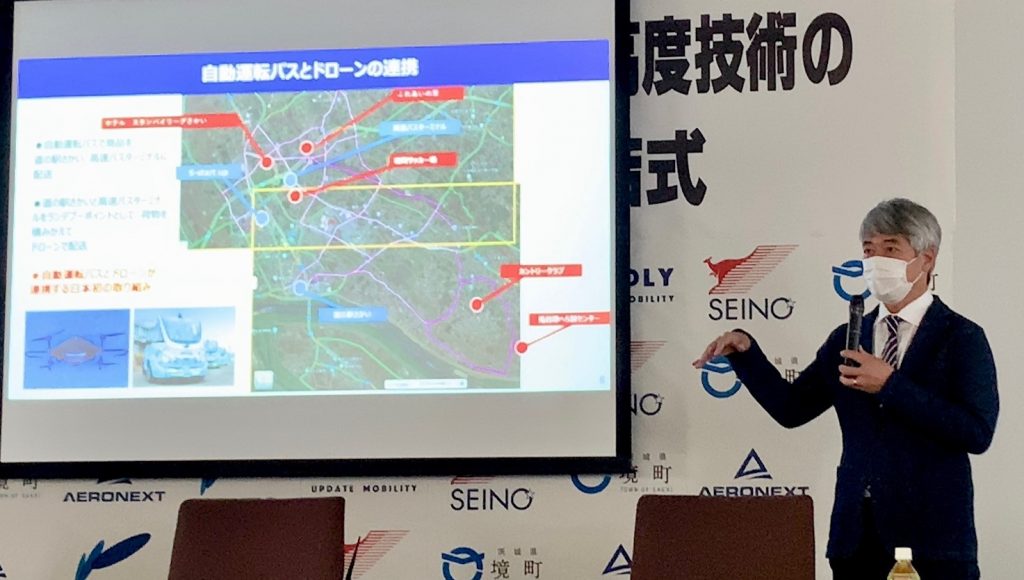

■永岡文科相、若宮前万博相からの祝電も 「自動運転バスとの連携検討」田路CEO

協定式後の出発式は、境町役場から約2キロの道のりの旧ゲートボール場で行われ、協定式参加者に加え、来賓、地域関係者を含め100人を超える参加者が新サービスの門出を祝った。会場には式典用のテント、ランディングパット、神事用の八本足などの神具も設営された。式典では橋本町長をはじめ関係者のあいさつのほか、永岡桂子文部科学相、若宮健嗣前万博相の祝電が披露され彩を添えた。ドローンの安全祈願の神事が地元香取神社の神職も執り行われ、参加者の期待を高めた。

橋本町長は式典の最中、促されて着席のままタブレット操作して出前館での注文を実演すると、これを合図に地元のピザ店で焼かれたピザがトラックで運ばれ、容器ごとドローンに積まれた。離陸準備が整ったところで、協定式に調印した橋本町長、出前館の藤井代表、エアロネクストの田路CEOがボタンを押すセレモニーを行い、出前館のロゴの入ったドローン、AirTruskが離陸した。

境町の橋本町長は式典で「協定は、ドローンを使った配送サービスを取り入れることで、日々の生活に困らないようにするためです。かつて栄えていた場所で人口が減り、高齢化が進み、不便だから移ると言って他の自治体へ引っ越してしまう状況も出ています。今回の協定で、さまざまな物が届くようになります。課題を少しずつ解決し、住み続けたい町づくりを目指していきます」と述べた。子育て、給食費補助、英語教育、自動運転バス、効果的なふるさと納税など独創的な政策を次々と牛出してきた橋本町長の発言で、この事業は「住み続けたい町」の一端を担うことになった。

エアロネクストの田路CEOは、「今回の取り組みのコンセプトは“町まるごと出前館”で、このような取り組みは今回が日本で初めてです。これまで出前館の配送サービスは大都市中心でしたが、これからは校外の社会課題解決のサービスにもなります。今回の取り組みで地域の課題解決に役に立つとともに、出前館のサービス空白地域の解消に進んで参ります。境町が運航している自動運転バスとの連携も検討しています。ドローンの飛行も現在のレベル3ですが、レベル4への準備も進めています」と述べた。

出前館・藤井社長 「選ばれて愛されるサービスでないと」

出前館の藤井社長は「市街地以外もカバーすることで、高齢者や買い物難民に生活必需品を届けていきたいと考えています」と述べた。藤井社長は、機体価格が下がれば、郊外型ビジネスでも採算性が展墓できる可能性があると見込む。一方で、初心者や高齢者がIT機器を敬遠することなどが理由で利用をしぶる「注文ハードル」を課題にあげ、今後、引き下げへの対応を模索する考えだ。一問一答は以下の通り。

Q 今回は校外での事業となるが、境町での事業の意義は

藤井社長 「コストの中では機体金額が占める比率が大きいので、電気自動車が出たころのリチウム電池に似ている状況かと思います。当初は高かったものが下がってきました。機体の金額も下がれば運航コストが下がります。そこはエアロネウストさんが試算しています。現状では配送は人海戦術です。自転車やバイクで運んで頂き、お1人あたる500円とか600円とかをお支払いしているのが現状ですが、ドローンだと機体の金額を含めても100円とか200円とかになることが見込めます。時代が進めばコスト効率は良くなると思います。それ以外に規制緩和も含めて、われわれとして取り組まないといけないことは多くあります。市街地では自動配送ロボットの利用などが検討要素になるかと考えています」

Q 幅広い選択肢から選ぶ基準は

藤井社長 「まずは安全性。あとは考えられるハードルが低いものをテストして決めて行くことになると思います」

Q 定着には利用者が実際に注文するかどうかが重要と聞きます

藤井社長 「これも今回を含めてテストしてみていくことになります。今回、配送時間帯を一日に2回に設定している理由には、そういった意味もあります。今後クーポンを使って利用者が使いやすくなるかどうかも見ていきたい。スマートフォンに慣れていない地域もあって、最初の注文ハードルさえ下げていけば、その後も注文して頂けるのではないかということは、いままでの実験で実証できている部分があります」

Q 境町の取り組みの印象は

藤井社長 「橋本町長のリーダーシップで、商工会も含め幅広い団体の方にご参加頂けました。加盟店リストにある地元の名店は、自治体が入っていなければなかったでしょう。私たちの営業だけでは難しかったと思います。つながりの強い地域では特に自治体と連携する強みを感じます。今回も橋本町長がきっかけを作ってくれたと聞いています。境町での取り組みは、ここでスタートさせたことをある程度パッケージ化して、他の地域にも展開していければよいかなと考えております。他地域に導入するさいのスピードもあがると思います」

Q 出前館のサービスとしてラインナップに入る可能性もある?

藤井社長 「そうですね。私たちがこれまでサービスエリアにできなかったところをエリアにできる、ということが、ビジネスの観点ではあります。コロナをこえて一過性のサービスではダメだです。わたしたちのサービスが継続的に拡大できるようにするには、ユーザー、自治体、事業者のみなさまに、選ばれて愛されるサービスでないといけないと本質的には思っています。その中で社会課題解決にわれわれのサービスが寄与することはすごく重要だと思います。とくに自治体さまとは、その地域の課題解決になるソリューションの一部として、われわれのパッケージをお届けできたらいいなと考えています」

出前館のロゴの入ったAirTruckが初飛行

関係者、来賓でにぎわった出発式であいさつする境町の橋本町長

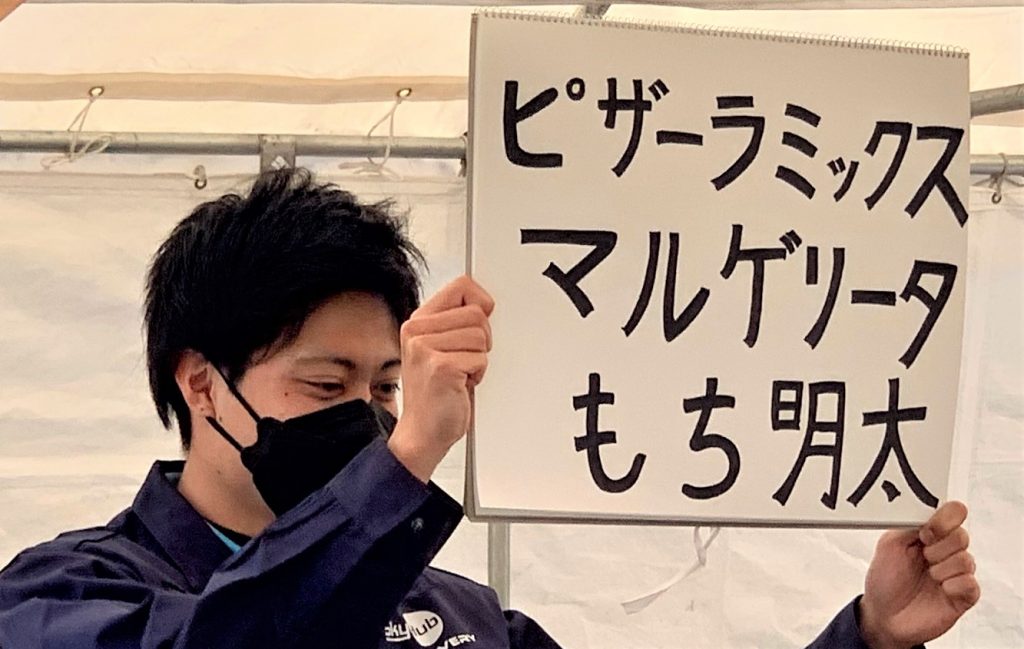

カンペも完璧。これもご愛敬

橋本町長が最初の注文。カンペ通り

註文されたピザが容器に格納される

ボタンを押すセレモニーに参加した、エアロネクストの田路CEO、境町の橋本町長、出前館の藤井社長(左から)

境香取神社が安全祈願

安全祈願に頭を傾ける式典参加者

出前館のロゴの入ったAirTruckが初飛行

住み続けたい町への意欲を力強く宣言した境町の橋本町長

出発式であいさつするエアロネクストの田路CEO

出発式であいさつする出前館の藤井社長

署名した協定書を持ち記念撮影で全力スマイルの出前館・藤井社長、境町の橋本町長、エアロネクスト・田路CEO

協定式で書類に署名

ピザを乗せて離陸したドローンを見送る

離陸したドローンを見送る関係者

記念撮影で全力スマイル AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.3.7

ドローン配送をトラックや鉄道など既存交通手段と組み合わせて、効率性、利便性の向上と環境負荷の低減を図る「新スマート物流」の実証実験が、群馬県安中市で行われた。市内の3カ所にドローンの離着陸地点を設置し、ドローンが3地点を巡回し、荷物を届けては受け取り、次の目的地に届けた。野菜を届けた先では医薬品を積み込むなど空荷にならない配送の効果を検証した。あわせて群馬県外の漁港で水揚げされたアンコウをタクシー、新幹線とリレーして、調理施設のある拠点に運び、調理した弁当をドローンで届ける配送も試した。ひとつの実験としては多くの要素をぎゅっと詰め込んでおり、関係者は「目標としていたことをすべて遂行できた」と話した。今後、成果や課題を洗い出す。

糸魚川のアンコウをタクシー、新幹線で安中へ 調理後の弁当はドローン配送

実験は安中市、セイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)、株式会社エアロネクスト(東京)が実施。実験の拠点会場となった旧九十九小学校の講堂には「安中市ドローン配送実証実験出発式~10 年後、 20 年後の未来の為に」と書かれた横断幕が掲げられ、あいさつに立った安中市の岩井均市長らが実験の趣旨を強調した。3者は2022年 10 月 4 日にドローンを含む次世代高度技術活用で地域課題の解決に貢献する新スマート物流の構築に向けた包括連携協定を結んでいる。この実験は協定に基づく取り組みの第一弾だ。国土交通省の「CO2 削減に資する無人航空機等を活用した配送実用化推進調査事業」を活用した。

地域自主組織や地元事業者と連携し、地元の課題を解決することが特徴で、採算性の検討を軸に、貨客混載、オンライン診療の有効性を検証した。

実施したのは2月8日、安中市内の廃校となった旧・九十九(つくも)小学校、碓氷病院、ゴルフ場THE RAYSUMを結ぶルートを設定して行われた。旧九十九小学校を配送拠点みたて、周辺で収穫された野菜を積み、ゴルフ場に配送。野菜を届けて空いた荷物室にゴルフ場のクラブハウスにあるキッチンで調理した弁当を積んで、碓氷病院に届けた。碓氷病院では届けられた弁当を自転車で近所のスーパーに運んだ。また碓氷病院で弁当をおろして空いた荷室に、病院が院内薬局で処方した医薬品を乗せ、遠隔診療をした患者の待つ旧九十九小まで届けた。

なお、ゴルフ場THE RAISUMには、九十九小学校から運ばれた野菜とは別に、新潟県糸魚川市から、地元特産のアンコウも届いた。アンコウは糸魚川で水揚げされ鮮魚店で並んでいたもので、スタッフが地元のタクシーを使ってJR糸魚川駅までお運び、そこから安中榛名駅まで新幹線で運び、駅からゴルフ場まではセイノーグループが運んだ。ゴルフ場に届いたアンコウは、ゴルフ場内のクラブハウスのシェフがキッチンで調理して唐揚げにして、弁当おかずに加わった。

また、ゴルフ場では、クラブハウス前から、場内のあずまやまでできたてのラーメンを運ぶ実験も実施した。ラーメンはラップをかけて容器にいれて、ドローンに納められた。あずまやに届けられたラーメンは安中市の岩井均市長が試食し、「ラーメンはあんかけのサンマーメンで、あたたかくできたてそのものでした」と感想を述べた。

エアロネクストの田路圭輔CEOは「住民の利便性向上にどの程度貢献できるのかをこれからも注視していきたい。また地域の活性化には、CO2削減など環境負荷の低減を伴うことが重要だと思っていて、こちらも地道に取り組みたい」と話した。

セイノーホールディングスの河合秀治執行役員は、ドローンが到着する様子を幼稚園児たちが見物していたときの様子について「あの子たちが大きくなったときに、ドローン配送が職業として成り立っている可能性があり、それを選ぶ子もいるかもしれないと想像していた。実際に見ることも、実証実験を行う意味のひとつだと思う」と目を細めた。

糸魚川から安中に届けられたアンコウ(セイノーHD提供)

糸魚川のアンコウがタクシー、新幹線とリレー配送をして安中に届いた(セイノーHD提供)

箱に入れられて届けられたアンコウがゴルフ場のキッチンに運ばれる

ゴルフ場に届けられたアンコウはから揚げに調理されて弁当に

アンコウのから揚げの入った弁当がドローンに積まれて離陸

左からセイノーホールディングスの河合秀治執行役員、安中市の岩井均市長、エアロネクストの田路圭輔CEO

あいさつするセイノーホールディングスの河合秀治執行役員

安中市の岩井均市長は「山梨県小菅村での取り組みを伺ったことがきっかけ」」と経緯も披露した

あいさつするエアロネクストの田路圭輔CEO

田路CEOの機体説明に聞き入る参加者たち

近所の幼稚園の園児たちが見守る中でドローンが到着 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.1.28

衛星ブロードバンド「Starlink」を活用したモバイル通信のドローン配送が1月26日、埼玉県秩父市で始まった。場所はモバイル通信が困難な奥秩父・中津川のエリア。昨年(2022年)9月の土砂崩れ以降、通れなくなっている埼玉県道210号線の崩落現場を挟んで中津川の上流側に住む6世帯に、日用品などを毎週1回、Starlinkで通信環境を確保してドローンで定期配送する。ドローンは崩落場所の手前から向こう側の着陸地点まで2.8㎞を5~7分で飛ぶ。初日のこの日は7分で飛び、荷物をおろして帰還した。生活に不便をきたした住民を支える災害対応の重要なモデルケースになる。秩父市の北堀篤市長は「通信環境に恵まれない山間地域のみなさんに希望を与える日本初のハードル高きミッションに取り組んでいただいきました。期待大です」と述べた。当面う回路の凍結リスクがなくなる3月末まで行う予定だ。

Corewing01搭載のAirtruck、被災地で初出動 KDDI・SD博野氏「安堵を届けたいという思いにこたえたい」

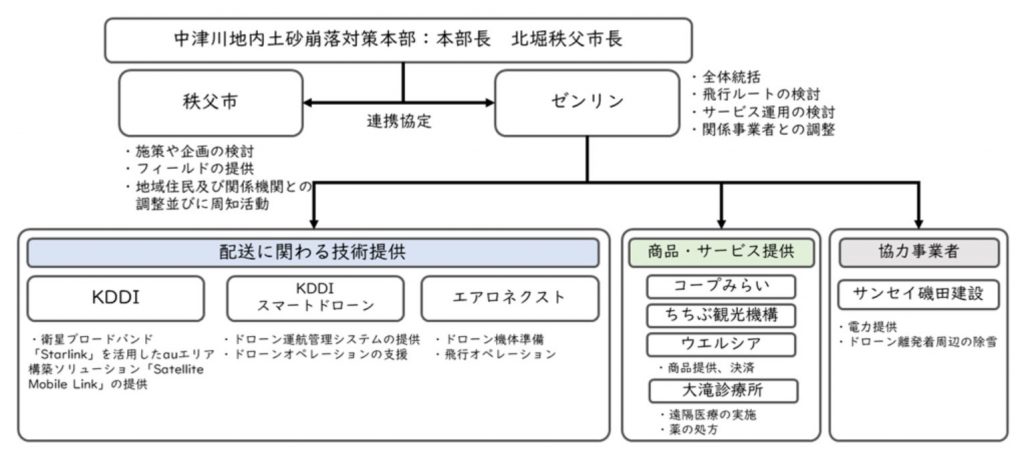

定期配送ドローンの離陸を多くの報道陣が見届けた 取り組みは秩父市、株式会社ゼンリン(福岡県北九州市)が2022年10月25日に締結した「緊急物資輸送に関する連携協定」を軸に、KDDI株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、株式会社エアロネクスト(東京)、生活協同組合コープみらい(埼玉県さいたま市)、株式会社ちちぶ観光機構(埼玉県秩父市)、ウエルシア薬局株式会社(東京)の6社が参加して「&(あんど)プロジェクト」を発足させ、遂行している。プロジェクト名には「地域に安堵を届ける」の願いを込めた。ほかにドローンへの電源供給などでサンセイ磯田建設株式会社(秩父市)が協力企業として名を連ね、秩父市大滝国民健康保険診療所(秩父市)も、オンライン診療や服薬指導に対応する。

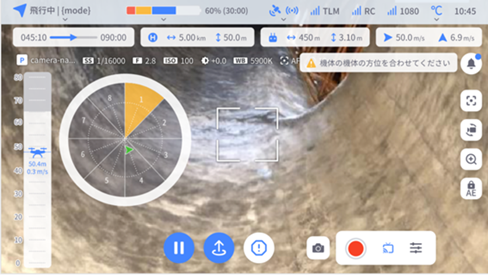

ドローンは、現在通行止めになっている埼玉県道210号線の崩落場所の近くから離陸する。道路を落石から守る半トンネル状の覆い「大滑(おおなめ)ロックシェッド」の手前に離発着点と、Starlinkを通信網のバックホール回線として利用するau基地局を設置して環境を整えた。機体には重心制御技術を持つ株式会社エアロネクスト(東京)が自律ドローン開発の株式会社ACSL(東京)と共同開発し、日本各地で配送の実用に使われているAirtruckを採用。機体にKDDIスマートドローンが開発したドローン専用のノイズ耐性運航の高い通信モジュール「Corewing01」を搭載し、機体制御にKDDIスマートドローンの運航管理システムを用いることにした。

KDDIスマートドローンの博野雅文代表取締役社長は「林道が閉鎖の可能性もあり飛行先に作業員を配置しない前提で、離発着、荷下ろしを遠隔で行える機体、システムを使う必要がありました。またStarlink導入のau基地局設置で、山間部でも島嶼部でもモバイル通信の提供が可能な環境も整えました。被災地域に導入する初の事例です。被災地のみなさまの生活に安堵を届けたいという関係者のみなさまの思いにこたえる貢献したいという思いです」とあいさつした。

プロジェクトを先導してきたゼンリンの古屋貴雄執行役員も「秩父市とは2018年から協定を結んで取り組んできました。ドローン配送はそのひとつです。9月13日に崩落が起き、住民の日常生活の支援、安全対応として通信確保、安全に飛べるドローンの確保のために各社の参画を頂いた経緯があります。社会的意義の高い取り組みでもあると思います。社会に貢献すべく、しっかり進めて参ります」と述べた。

あたたかい人たちによる、温かい気持ちにするドローン配送

国道140号線には県道210号の通行止めが掲示されている 土砂が崩落した現場は、国道140号線から埼玉県道210号に分岐して約3.5㎞進んだ場所だ。中津川と急峻な斜面との間を縫うように走る道路だが、中津峡にさしかかる手前で土砂崩落があり、道路を約20mにわたってふさいだ。2022年9月13日に崩落が見つかって以降、県道は通行止めとなっている。通行止めの向こう側にいまも住み続けている6世帯の必需品は、大回りする林道が頼りだが「片道2時間半から3時間かかる」うえ、冬季は凍結し閉鎖される可能性がある。

冬になるまでは、地元の宅配業者など事業者が各社個別に大回りをして届けてきた。頭の下がる努力だが、冬の凍結期を乗り越え、さらに持続可能性を高めるために、代案の構築が急務だった事情がある。今回の取り組みでは、地元商店の配達品をひとまとめにする、という工程をはさむ。これにより各事業者がそれぞれで配送していた手間を軽減することができ、持続可能性が高まる。これは配送の枠を超え、注文を受けてから、注文者の手元に届くまでの一連の流れを集約、整理、最適化した取り組みでもあり、被災地の生活支援の側面と、それを支える側である事業者の支援との両面がある。

現地では土砂崩落の復旧作業が続いていた。道路に積もった土砂を取り除けばよいのだが、実は積もった土砂の上にさらに土砂が積み重なっている。現時点ではざっと1万8000立方メートルの土砂が積もっているとみられている。狭い場所での作業で選択肢も限られる。現在は、斜面の土砂崩落やその可能性のありそうな場所に網をかける作業が進んでいる。そのための工事用モノレールが建設され、作業員が昇っていく様子も見られた。網をかけ、落石被害の危険を減らす。その後、路面に近い土砂を撤去する。上から流れ落ちてくる土砂も撤去する。当面、片側一車線の開通を目指しており、完全復旧のめどはたっていない。

準備に奔走したゼンリンの深田雅之スマートシティ推進部長も「昨年9月13日の朝に秩父市から土砂崩落の連絡があり、その日の午後に現地に入りました。それからドローン配送の検討を進めてきました。当初12月に開始の目標をたてていましたが実際には想定していたより過酷な状況で、今日まで検討を続け、やっと先週、今週になって可能な状況ができました。私たちは2018年に秩父市と提携してドローン配送の取り組みをしてまいりました。2019年には国内2例目のレベル3と呼ばれる飛行も実現し、その後も経験を重ねてきました。今回の取り組みはこれまでの経験で蓄積したノウハウを毛州させました。『&プロジェクト』は『地域に安堵を』がコンセプト。あきらめずに中津川のドローン配送実現を推進し、安堵に貢献したい。安堵とは、安全、安全がすべて確保し終えたあとにたどり着くものだと思っています。冬を乗り越え、林道閉鎖のリスクがなくなる春が来るまでやりきります」と宣言した。

秩父市産業観光部産業支援課の笠井知洋主席主幹は「(中津川の)みなさんが寂しい思いをされてきました。ところが(中津川の)みなさんにドローン配送がはじまると説明をしてから明るい気持ちになっています。この『&プロジェクト』をほかの地域にも展開できるよう願っています」と切望した。関係者によると、中津川の人々に説明を開いたさい、ドローン配送が可能になった場合に注文したいものは何か、という話題をふると、はじめのうちは買い置きでだいぶ我慢できる、という様子だったみなさんが、そのうち「たばこはほしいかな」「ビールもいいのかな」などと嗜好品をあげるようになり、表情がやわらかくなったという。

発表会や登壇の様子を見守っていたエアロネクストの田路圭輔代表取締役CEOは「このプロジェクトに参加しているみなさんはあたたかくて本気のいい人ばかり。取り組むみなさんの思いが結実し、多くのみなさんに届けば素晴らしいと思っています。われわれも全力で貢献したいと思っています」と話した。

発表は以下の通り

発表会に参加した「&プロジェクト」参画企業代表者

ドローン配送への期待を表明した秩父市の北堀篤市長

KDDIスマートドローンの博野雅文代表取締役

あいさつするゼンリンの古屋貴雄執行役員

取り組みを説明したゼンリンの深田雅之スマートシティ推進部長

離陸地点に設置された基地局とドローン

土砂崩落の作業員は急斜面を工事用モノレールでのぼる ■秩父市中津川地内でStarlinkを活用したドローン定期配送を開始~地域が“安堵”できる環境構築に向け8者が協力、「&プロジェクト」としてスタート~

秩父市、株式会社ゼンリン(以下、ゼンリン)、KDDI株式会社(以下、KDDI)、KDDIスマートドローン株式会社(以下、KDDIスマートドローン)は、株式会社エアロネクスト(以下、エアロネクスト)、生活協同組合コープみらい(以下、コープみらい)、株式会社ちちぶ観光機構(以下、ちちぶ観光機構)、ウエルシア薬局株式会社(以下、ウエルシア)らとともに、2023年1月26日から、土砂崩落の影響が続く秩父市中津川地内で、Starlinkを活用したモバイル通信のもと、ドローンによる物資の定期配送(以下、本取り組み)を開始します。

本取り組みは、2022年9月に土砂崩落が発生し、物流が寸断された秩父市中津川地内の地域住民への冬季期間の生活支援を目的としています。2022年10月25日に秩父市とゼンリンが締結した「緊急物資輸送に関する連携協定」をもとに、賛同企業6社が加わり「&(アンド)プロジェクト」として連携・実施します。 ドローン定期配送の実現により、中津川地内へ食品や日用品、医薬品などを短時間で配送することが可能となります。

現在、ドローンによる物資の配送先となる中津川地内へアクセスするには、一部の緊急車両などの通行のみ許可されている森林管理道金山志賀坂線(※1)を通行する必要がありますが、冬季は降雪や凍結のため通行が非常に困難となります。また、当該地域の地形の特性上、モバイル通信が不安定な環境であるため、衛星ブロードバンドサービス「Starlink」を活用してauのモバイル通信環境を確保し、ドローンの遠隔自律飛行による物資の配送を実施します。食品や日用品など最大約5kgの物資をドローンで複数回配送し、中津川地内の住民のみなさまの冬季期間の暮らしに貢献します。

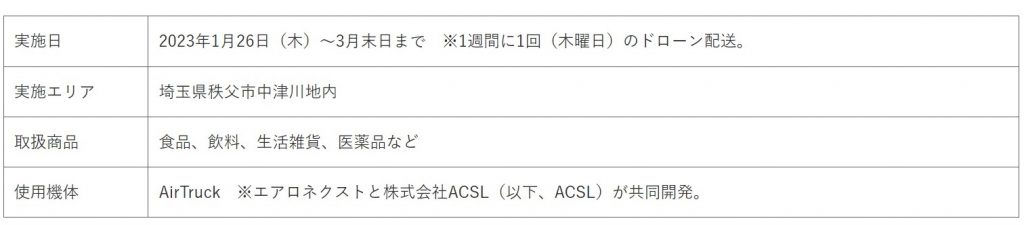

■ドローン定期配送の概要

■関係者・体制図

全国各地でドローン物流の実証・サービス実装を行うゼンリンが、プロジェクトの全体統括を担当し、技術面・配送面のノウハウを持つ各社と共に、体制を構築しました。

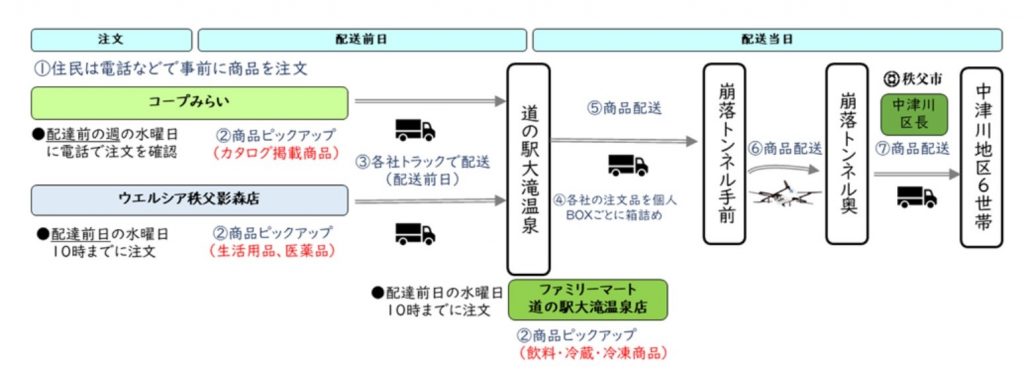

■配送フロー

(1)住民は、電話などで事前に商品を注文。

(2)コープみらい・ウエルシア秩父影森店、ファミリーマート道の駅大滝温泉店が、注文商品をピックアップ。

(3)各社トラックで道の駅大滝温泉まで配送。

(4)ちちぶ観光機構が、各社の注文品を個人ボックスごとに箱詰め。

(5)注文商品をドローン離陸地点まで配送。

(6)注文商品をドローンで配送。

(7)中津川地内の区長が注文商品を受け取り、各世帯まで商品を配送。

■「&プロジェクト」の命名に込めた想い

プロジェクト名には、“決して(A)あきらめずに、(N)中津川地内の(D)ドローン配送の実現を推進し、住民生活の安全・安心の確保を支援し、地域の安堵(AND)に貢献する”という想いを込めています。今回、このビジョンに賛同する8者が連携し取り組みをスタートすることになりました。

■Starlinkを活用したモバイル通信とドローン配送のシステム構成

中津川地内のドローン離発着地点には、操作者などの作業者を配置できず、また、崩落地手前の地点からは中津川地内の離発着地点を目視で確認することが出来ません。そのため、中津川地内までの飛行、機体の離発着、荷下ろしのすべてを遠隔操作で実施する必要があります。

そこで、本取り組みでは、以下の製品・サービスを組み合わせたシステムの構築を行いました。

1.Starlinkの活用

衛星ブロードバンドの「Starlink」を活用した、「どこでも、素早く、広い範囲」にauエリアを構築するソリューション「Satellite Mobile Link」により、映像を用いたドローンの遠隔制御も可能にするauのモバイル通信環境を確保しました。

2.スマートドローンツールズとAirTruckの活用

「スマートドローンツールズ」の運航管理システムと物流専用ドローン「AirTruck」を組み合わせることにより、遠隔制御による機体の飛行、離発着、荷下ろしを可能としました。

・スマートドローンツールズ

KDDIスマートドローンが開発した、ドローンの遠隔制御や自律飛行、映像のリアルタイム共有を可能とするシステム。

・AirTruck

エアロネクストがACSL社と共同開発し、ペイロード5kgに対応した日本発の量産型物流専用ドローン。物流用途に特化してゼロから開発した「より速く、より遠く、より安定した」機体。エアロネクストの空力特性を最適化する独自の機体構造設計技術4D GRAVITY®により、荷物の揺れを抑え安定した飛行を実現。遠隔操作による荷物の切り離し、荷物の上入れ下置きの機構など、オペレーション性にも優れる。日本経済新聞社主催の「2022年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞。

■今後の展望

通信不感地域におけるドローン定期配送の運用ノウハウを蓄積し、中山間地域や災害時などの通信環境が不安定な状況においても、ドローン配送を実現可能とするソリューション構築を検討していきます。これにより、全国の様々な地域・環境下でのドローン配送の社会実装を目指します。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.10.4

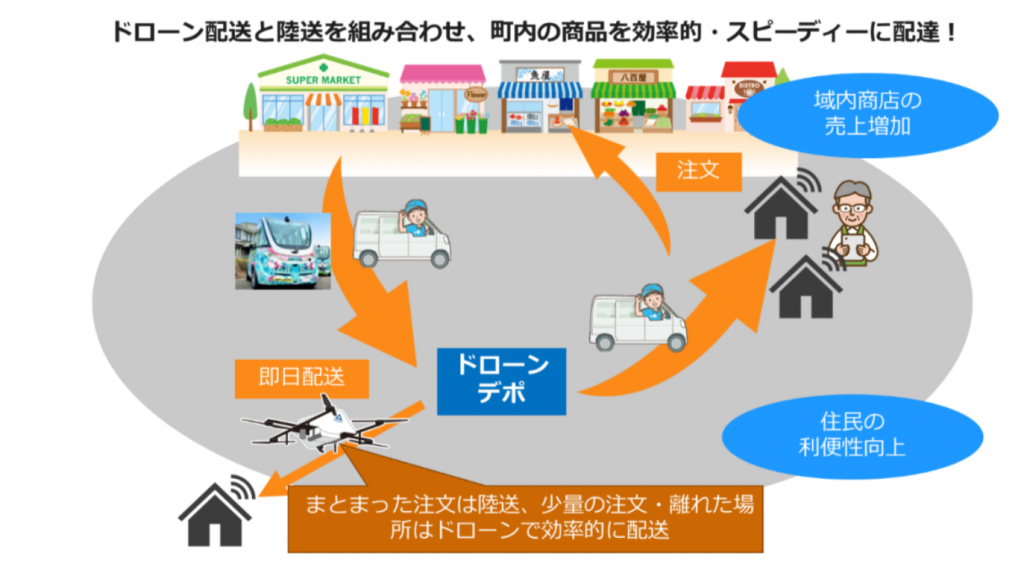

自動運転バスを運航させている茨城県境町が、自動運転バス、自動航行の性能を備えるドローン、トラックなど既存の物流手段を組み合わせて、使い勝手のいい物流サービスを実現する取り組みが11月にも始まることになった。取り組みを進める境町、株式会社エアロネクスト(東京)、セイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)、BOLDLY株式会社(東京)、株式会社セネック(東京)は10月3日、境町役場で連携協定を結んだ。境町の橋本正裕町長は締結式の中で、「公共交通が脆弱でも住み続けられる町をつくりたい」と意気込みを語った。式典後は焼き立てパンを自動運転バスとドローンでリレー輸送して役場まで運んだり、小学生の待つ学校に町の名産のせんべいを運んだりするなど配送を実演した。今後、実証を重ね、11月にサービスを開始する。サービス開始にあたっては、対象エリアの住民から希望者を募り、利用体験のフィードバックをサービスの品質向上に生かす。2023年度中にもいわゆる「レベル4」の飛行を含めた配送サービスの実現を目指す。

住民参加の会員制度でサービス品質を練り上げへ 2023年度めどにレベル4配送実現目指す

境町では2020年以降、自動運転バスの定時運行を導入し町民の移動手段として定着している。この自動運転バスを支えている遠隔管理システム「Dispatcher」に、ドローンの管理も加えることで、無人運転バス、ドローンの両方の遠隔管理を可能にする。さらにトラックなど既存の物流手段も有効に組み合わせて最適化し、無人バス、ドローン、トラックの連携させた境町版の新スマート物流構築を目指す。

利用の対象は町内全域の住民で、複数の町内の商店が参加を表明している。利用者はスマートフォンなどで対象の食料、日用品などを注文をすると早ければ30分以内で届くことも可能になる。政府の進める「デジタル田園都市国家構想」対象事業だ。

連携協定は、次世代高度技術の活用を通じて、観光や産業振興、物流課題の解決、地域防災への貢献、地域の雇用拡大の実現を図ることにしている。荷物を集積し、ドローンが集荷する「ドローンデポ」は整備をはじめている。

境町に導入している自動運転バスは貨客混載を実施し、町内の住民向けの商品を2か所の連携拠点まで運ぶ。ドローンは、自動運転バスから積み替えられた荷物を載せて届け先まで飛行する。なお市街地への届け出は従来通りトラックが担い、市街地の周辺の農村部への配送をドローンが担うなどの役割分担を想定している。

連携協定の締結式で境町の橋本正裕町長は、「境町は公共交通が脆弱なため、動けるうちに嫁いだ娘の近くに引っ越す、といった人口減少が起きています。そんな困りごとをなくしたいというのがこの連携協定の目的です。一人暮らしでも生活に困らない町にしたい。困っている人を助けて、住み続けられる町にしたい。好きな町に住み続け環境を提供したい」と述べた。

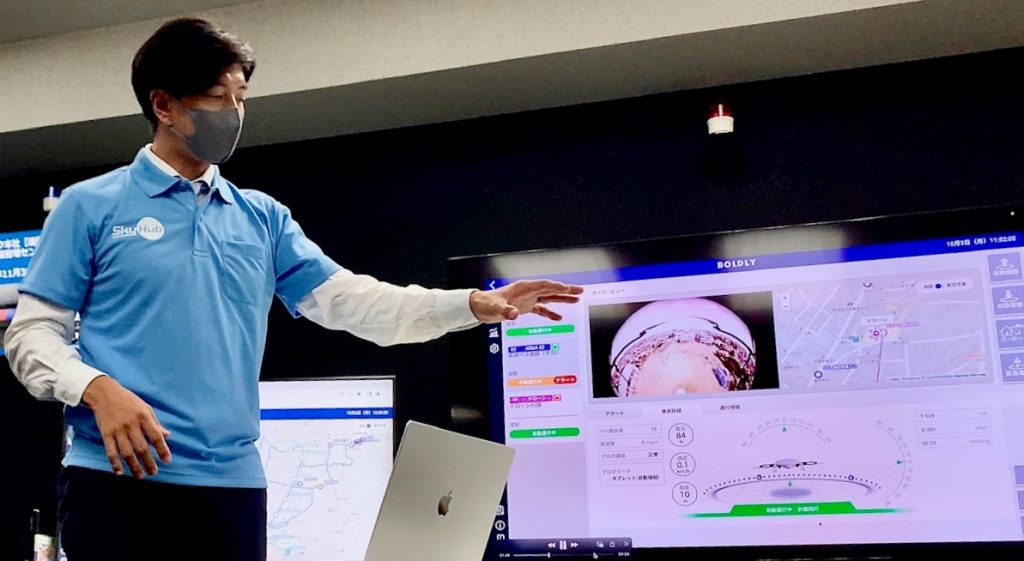

ドローンはエアロネクストが株式会社ACSL(東京)などと共同開発した物流専用ドローン「AirTruck(エアトラック)」を使う。荷物を機体内部に格納するため飛行時に荷物が空気抵抗の障害にならない設計を採用するなど、物流に特化した工夫や機構を搭載している。ドローンと自動運転バスの運行管理はBOLDLYが開発したシステム「Dispatcher(ディスパッチャー)」を使う。自動運転バス用の遠隔管理システムとしてスタートしたシステムで、9月にドローンの監視もする「Dispatcher for Drone」を開発したことで一元管理が可能になった。

またサービス開始にあたって、利用を想定している農村部の住民に参加してもらう会員制度をつくる。利用体験をフィードバックしてもらい、より利便性の高いサービスに品質を向上させていく仕組みにする計画だ。

締結式後には、デモンストレーションを実施。役場に近い町立境町小学校では、全校児童が見守る中、ドローンが飛来。自動は上空にドローンが姿を表すと、立ち上がって指をさすなど「すごい、すごい」と笑顔で歓迎した。また、自動運転バスとドローンとの連携の実演も実施。自動運転バスとドローンとが荷物をリレーするランデブーポイントとなる「道の駅さかい」で、自動運転バスが運んできたパンを、係員がドローンに搭載した。ドローンは道の駅から境町役場に隣接する水害避難タワーまで届けると、待機していた橋本町長がそれを受け取り、味を満喫した。

同日発表されたプレスリリースは次の通り

物流専用ドローン「AirTruck」で運ばれた荷物を橋本町長(左)に手渡すエアロネクストの田路CEO

連携協定への期待や意気込みを語る境町の橋本正裕町長

連携協定の締結式のに臨んだセネックの和歌良幸取締役副社長、BOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑兼CEO、橋本正裕境町長、エアロネクストの田路圭輔代表取締役CEO、セイノーHDの河合秀治執行役員(左から)

取り組みについて説明するエアロネクストの田路圭輔CEO

水害避難タワーに到着する物流専用ドローン「AirTruck」

飛来するドローンに歓声をあげる境町小学校の児童

境町に設置した遠隔監視センターで遠隔管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」について説明するBOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑

境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バス、ドローンの運行管理について説明するセネックの和歌良幸取締役副社長

自動運転バスからドローンにリレー。ここは人手の作業

自動運転バスから荷物を受け取った「AirTruck」が離陸

ドローンで届けられたパンを食べる境町の橋本町長

「ん~、うまい!」の橋本町長

締結式への取材を迎える受付 茨城県境町におけるドローンや自動運転バスを活用した新スマート物流の実用化に向けて、2022 年 10 月から実証を開始〜2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル 4 のドローン配送サービスの実装を指して〜

茨城県の境町(町長:橋本正裕)、株式会社エアロネクスト(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:田路圭輔、以下「エアロネクスト」)、セイノーホールディングス株式会社(本社:岐阜県大垣市、代表取締役社長:田口義隆、以下「セイノーHD」)、BOLDLY 株式会社(ボードリー、本社:東京都港区、代表取締役社⻑兼CEO:佐治友基、以下「BOLDLY」)および株式会社セネック(本社:東京都新宿区、代表取締役:三浦義幸、以下「セネック」)は、2022 年 10 月に、ドローンや境町で定常運行する自動運転バスを、トラックなどの既存物流と組み合わせて物流を最適化する「新スマート物流」の実用化に向けた実証を開始し、2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル4のドローン配送サービスの実装を目指します。5者は、この取り組みを進めるため、2022年10月3日に連携協定を締結しました。

今回の取り組みでは、境町の住民がスマホアプリで注文したスーパーの日用品や飲食店の料理などを、自律飛行するドローンや自動運転バス、トラックなどを組み合わせて効率的に配送する物流システムの構築を目指し、法制度に沿ってドローンの飛行区域を段階的に拡大しながら実証を進めます。まずは、2022年10月以降に、境町でドローンを2台導入し、充電などが可能なドローンスタンド®(3カ所・予定)および荷物の集約拠点となるドローンデポ®(1カ所)を整備した上で、無人地帯での目視外飛行や市街地での目視内飛行の実証を行い、住民の理解促進やルートの検討を進めます。

2022 年末に予定されているドローンのレベル 4 飛行解禁以降は、無人地帯と市街地でドローンの目視外飛行の実用化に向けた実証を行います。ドローンが飛行できないエリアでは、自動運転バスやトラックを活用して配送を行います。テクノロジーを活用して物流を最適化することで、将来的には、注文から30分以内に商品を受け取れる物流システムの構築を目指します。

日本では、過疎化や地方における公共交通の維持、物流業界の人手不足などが課題となっています。境町は、地方が抱える社会課題の解決に向けて、住民や観光客が移動手段として活用できる自動運転バスを導入して公共交通の維持や地域経済の活性化を推進するなど、積極的な取り組みを進めており、2022年度の補正予算において、ドローンの研究開発およびオーダーメードを行う拠点施設の建設(約4億円)を決定しました。このたび 5者が連携することで、ドローンや自動運転バスを活用した効率的な物流システムを構築し、物流業界の課題解決やCO2削減を図るとともに住民の利便性向上や地域経済の活性化を目指します。

なお、ドローンおよび自動運転バスの運行管理は、BOLDLYが開発した運行管理プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」で行います。BOLDLYが2022年9月に開発した「Dispatcher」のドローン向け機能(「Dispatcher for Drone」)により、「Dispatcher」を自動運転バスとドローンの両方に接続して一元的に管理することが可能になります。これにより、運行管理業務の効率化やコスト削減が実現できる他、将来的には、関連するデータ活用なども期待できます。「Dispatcher」は、2020年11月の境町の自動運転バス導入時から利用されており、境町には自動運転バスの運行に必要なシステムおよびオペレーション体制が整っています。これを土台に、スムーズにレベル4のドローン配送サービスを実装することを目指します。また、今後は、全国の他の自治体と連携して、境町以外の地域を飛行するドローンの遠隔監視を行うことも視野に入れ、取り組みを推進します。

この取り組みは、内閣府のデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)の事業に採択されています。

■各者の役割

・境町:新スマート物流を含むデジタル田園都市国家構想事業の事業主体、企画統括

・エアロネクスト:境町での新スマート物流実装に向けた各種取り組みの全体統括、物流専用ドローン「AirTruck」の提供

・セイノーホールディングス:共同配送モデルの構築、自治体や各事業者との調整、配送ノウハウの提供

・BOLDLY:「Dispatcher」の提供、境町におけるデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)事業の全体統括

・セネック:境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バスおよびドローンの運行管理

■使用するドローンについて

エアロネクストが物流用途に特化してゼロから開発した可搬重量(ペイロード)5kg、最大飛行距離 20kmの物流専用ドローン「AirTruck」*を使用します。

物流専用ドローン「AirTruck」エアロネクストが株式会社 ACSL と共同開発した日本発の量産型物流専用ドローン。エアロネクスト独自の機体構造設計技術 4D GRAVITY®により安定飛行を実現。荷物を機体の理想重心付近に最適配置し、荷物水平と上入れ下置きの機構で、物流に最適なユーザビリティー、一方向前進特化・長距離飛行に必要な空力特性を備えた物流用途に特化し開発した「より速く より遠く より安定した」物流専用機です。試作機は日本各地の実証実験で飛行し日本 No.1(エアロネクスト調べ、2022 年9月時点)の飛行実績を持ちます。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ANAホールディングスでドローン事業を推進するデジタルデザインラボドローン事業化プロジェクトリーダーの保理江裕己氏と、機体重心制御技術「4D GRAVITY」を開発した株式会社エアロネクスト(東京)の田路圭輔CEOは、両社が5月20日に発表した物流専用ドローンの共同開発についての取材に応じた。エアロネクストの田路CEOは「今回の提携の最大の理由は航空機レベルの性能を備えるドローンを作り、配送品質を追求するため」と述べた。

物流には物流向け必要 ケーキ、サンドイッチ、おでんなどの輸送ニーズにも

「フライングフレーム」を備える試作機Ver.2を持つANAHDデジタルデザインラボドローン事業化プロジェクトリーダーの保理江裕己氏(左)とエアロネクストCEOの田路圭輔氏 両社は5月20日、政府が2022年度の実現をめざしている有人地帯での補助者なし目視外飛行に対応する物流ドローンの共同開発に向けた業務提携を発表した。提携の意味について保理江氏は、「ANAには航空機やドローンの運航に関する経験や知見はありますが、ドローンの機体を作る機能はありません。最適な機体を開発するにはその技術を持つ企業と手を携える必要があります。エアロネクストはその技術を持っています」と述べた。

また田路CEOは、物流には一般的な産業用ドローンとは違い、専用ドローンの開発が必要だとの認識を披露。その理由について「モノを輸送することには、地点間を正確に、迅速に、安全に運ぶだけでは不十分です。点検や空撮などであればそれで十分なこともあります。しかし物流ではそうはいかないことがある。その不足部分を満たすためには、専用機が必要です。そのために組む相手としては、ANAしかないと当初から決めていました」と語った。

二人は物流専用機に求める機能のひとつが「搭載物が傾かないこと」という。ANAの保理江氏は、「実験を繰風が強い日にお寿司を運んださい、安全、正確に輸送したものの、中身がくずれかけていたことがあります。輸送では搭載物の品質が問われます。崩れないように運ぶ配送品質を追求しなければいけません」と述べた。崩れないことが求められる搭載物には、ケーキ、ピザ、おでんなどの汁もの、サンドイッチなどが例示された。

配送品質を追求した専用ドローンを開発するため、ANAは、実験で得られたデータをもとに、機体に求める性能を洗い出し、エアロネクストに知見を提供。エアロネクストは重心を制御し搭載物を傾かないよう維持する「4D Gravity」の技術を活用し、物流専用ドローンに最適化するよう設計、開発する。開発した機体は、エアロネクストが国内の製造業に生産を依頼し量産化体制を構築する。現在複数のメーカー話し合いを進めている。2020年度内のパートナーシップの締結も計画している。またANAの知見を搭載した試作機も3代目(Ver.3)を制作中で、「今年の夏には飛行させる計画」という。

開発する機体は6ローター機が基本という。「それがローターへの負荷なども考えると現時点では最もバランスがいい」(エアロネクストの田路CEO)ためだ。現時点の試作機では、6ローターの配置が、中心から放射状にアームを伸ばすスタイルではなく、6つのうち4つは、本体から進行方向の前に向かって2本、後ろに向かって2本の平行するアームの先端に配置されている。

これについて田路CEOは「ドローンは一般的に、ホバリングしたら前後左右どちらにも動けます。一方で、物流では原則、一方向に進めさえすれればよい。全方位に動けることよりもたとえば、直進時に受ける空気抵抗のほうが課題として重要。この平行アームを持つフレームを“フライングフレーム”と呼び、原則は、これをベースに開発する予定で、Ver.4でも活用するつもりでいます」 現在、保理江氏との間ではVer.7あたりまでの試作を構想済みという。

また運航時には、運航を管理するための「集中管理センター」開設も視野に入る。ANAの保理江氏は、「飛行地域にとって物流ドローンはインフラになりうると考えています」と話す。田路氏は「ある場所では上昇下降が頻繁に起こり、ある場所では速度の制御が重要になり、という具合にエリアごとに要請される飛行が異なります。それぞれに最適化な機体を作り地域や物流に貢献したいと考えています」と話している。

ANAホールディングスとエアロネクストは5月20日、物流専用機の共同開発を発表した AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。