- 2025.4.10

株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は4月9日、大阪・関西万博の報道陣向け公開日である「メディアデー」で、万博期間中にデモ飛行を計画している機体「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」の実機を初公開し、万博会場内ポート「EXPO Vertiport」で飛行させた。報道向け公開飛行では、操縦士を乗せない遠隔操縦でポートの敷地をゆっくり離陸し、地上から高さ5 mの低高度を前進、転回するなどの動きを見せた。報道陣のほか会場関係者も含め幅広い年齢層の観衆が見守り、「カッコいい」「すごいやん」「見なあかんやつ」の声が上がった。SkyDriveは万博期間中に来場者向けの一般公開も計画している。

観衆から「かっこいい」「見なあかんやつ」 着陸後に拍手

飛行が公開された「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」の実機は、これに先立ち3月28日に公開されたフルスケールモックアップとほぼ同一のスタイルだ。仕様は同じながらキャビンの窓ガラスや、搭乗者用のシート、エクステリアの一部がより実践向けになっていることが分かる。

デモ飛行会場となった万博会場内の「EXPO Vertiport」には、多くのメディア関係者のほか、開幕直前の会場会計者らが集まり、フェンスの向こうに置いてある機体を見つけると「やばっ。かっこいい」「初公開?これ見なあかんやつ」と期待を寄せる声が聞かれた。子供連れの若い夫婦は子供から「見たい、見たい、飛ぶところ見たい」とせがまれていた。

上空をヘリコプターが旋回する中であいさつに立ったSkyDriveの福澤知浩代表取締役CEOは「3人乗りのタイプ飛行は初めてで楽しみしております。この機体はサービスを開始するタイプの機体なので大阪の上空で飛ぶ様子を想像していただければうれしいです。また音もヘリコプターの約3分の1です。(上空を見て)あのヘリコプターが飛んでいるあたりまで上昇すると音は(地上では)ほぼ聞こえません。そのあたりも体感頂けると思います。万博で多くの方に見てもらって、わくわくしてもらうことが大事だと思っています。そのうえで乗ってみたいとおっしゃっていただけることを目指します」と述べた。

飛行前には係員が「Wi-Fiやスマホの電源をOFFにしていただくか、機内モードに、と周囲に協力を呼び掛けていた。

報道陣に向かって左向きでポートに待機した機体は、午後5時にローターが回り出し、重低音とともに機体が離陸。5mほど上昇したところで姿勢を維持し、数メートル前進して、90度左旋回して報道陣に正面を向けるなどの動きを見せた。この日の飛行は、事前に当局から許可がおりているポート敷地内に限定されたが、約3分50秒の飛行の間、報道陣のカメラや、居合わせた関係者らのスマホが追いかけ続けた。機体が元の位置に着陸すると観衆から大きな拍手があがった。

福澤CEOは「成功だったと思います。万博は『未来社会の実験場』という観点で新しいテクノロジーを実装する様子をご覧いただく機会になるので、それに先立ちフライトができたことはとても意義が大きいことだと思っています」などと感想を述べた。

今後は夏に予定している二地点間運航や、万博の一般来場者の前での飛行に向けて準備を進める方針だ。

デモ飛行終了後には関西電力株式会社(大阪市)がEXPO Vertiport内に整備した充電設備を使って充電する様子も公開された。充電設備は電源装置、冷却装置、電源を最適に制御する制御装置であるエネルギーマネジメントシステム(EMS)で構成される。充電設備からのびたケーブルは制御装置を経由して、そこから機体の左側面の電源口につながる。SkyDriveは通常8割までの充電をしていて、その場合には約20分で充電が終わるという。

多くの報道陣のカメラやスマホの前で離陸したSKyDriveの機体

デモ飛行の実機が報道陣の前に姿を見せたのも今回が初めてだ

SkyDriveの実機の正面

万博会場内のEXPO Vertiportはオリックス株式会社(東京)が整備した

実機左側面

こちらはフルスケールモックアップの左側面。窓、機体後部、充電口の有無など細部にマニアックな違いがある

実機のローター

充電設備(左のふたつ)を使って充電。充電設備は関西電力が整備した。冷却システム(左端設備の右隣)

実機のキャビン前方部分

実機の正面

デモ飛行では報道陣に向かって左向きに離陸したあと、正面に向き直す場面があった SkyDriveがデモ飛行直後に公開したプレスリリースは以下の通り。

SkyDrive、大阪・関西万博のメディアデーにて、空飛ぶクルマの公開フライトを実施

~豊田市の自社開発施設での飛行試験や開発の映像も初公開~

「空飛ぶクルマ」の開発およびドローン関連サービスを提供する株式会社SkyDrive(本社:愛知県豊田市、代表取締役 CEO 福澤知浩、以下「当社」)は、2025 年4 月 9 日(水)に開催された 2025 年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)のメディアデーで、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」の公開フライトを行ったことをお知らせします。また、併せて豊田市にある自社開発施設での飛行試験や開発の映像を公開いたしました。

万博会場内ポート「EXPO Vertiport」での飛行の様子。「EXPO Vertiport」はオリックス株式会社が協賛・運営する空飛ぶクルマの会場内ポート ■公開フライトについて

2023 年 2 月に、大阪・関西万博『未来社会ショーケース事業出展』の「スマートモビリティ万博」における空飛ぶクルマの運航事業者に選定され(※2)、大阪・関西万博を当社の最重要マイルストーンと設定し、機体開発に邁進してまいりました。

2024 年より愛知県豊田市の自社飛行試験施設にて飛行試験を積み重ね、安全性を十分に確保した上で、本日、2025 年夏に予定している二地点間飛行・周回飛行に先んじて、万博会場内ポート「EXPO Vertiport」にて「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」の公開フライトの実施となりました。

高度は約 5 m、飛行時間は約 4 分間、パイロットは搭乗せず、自動制御とリモート操縦での安全を徹底した運航となりました。

■豊田市の自社開発施設での飛行

豊田市の自社開発施設での試験飛行の様子を公開しました。本映像の機体は、大阪・関西

万博の会場にて飛行を行った「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」と同じ型式の初号

機です。

■開発ストーリー動画も公開

開発の軌跡とエンジニアの姿を伝える動画を公開しました。ぜひご覧ください。

■コメント 株式会社 SkyDrive 代表取締役 CEO 福澤 知浩

当社は、「100 年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに、創業以来、機体開発・事業開発に邁進してまいりました。2020 年 8 月には、日本初の空飛ぶクルマの公開有人デモフライトに成功(※3)、それを機に、グローバルで多くの方に当社を知っていただきました。以降、株主や顧客の皆さまをはじめ多くの方のご支援を賜り、前進することができた結果、本日、ここ大阪・関西万博の会場にて、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE」をお披露目できたことを、大変嬉しく思っております。改めて、様々な形で応援・協働いただいているパートナーの皆さま、関係者の方々、深く感謝いたします。そして数々の困難に立ち向かい日々チャレンジを続ける SkyDrive のメンバー全員にお礼を言いたいと思います。空飛ぶクルマは、CO₂排出を抑えた、持続可能な社会に向けたクリーンモビリティであり、また静粛性に優れており、街に馴染むエアモビリティです。これから幕を開ける大阪・関西万博では、「日常的に空を移動する未来」を感じていただきたいと思います。なお、大阪においては、Osaka Metro 様と「新大阪・梅田」「森之宮」「天王寺・阿倍野」「ベイエリア」の 4 つのエリアを結んだ「大阪ダイヤモンドルート構想」を発表しました。このように、万博後の社会実装に向けた計画も日本各地で進んでおります。引き続き、空の移動革命を現実のものとするため、機体開発、事業開発に尽力してまいります。

空飛ぶクルマとは:電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility(AAM)や Urban Air Mobility(UAM)と呼ばれています。引用元:国土交通省(令和 6 年 4 月付) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

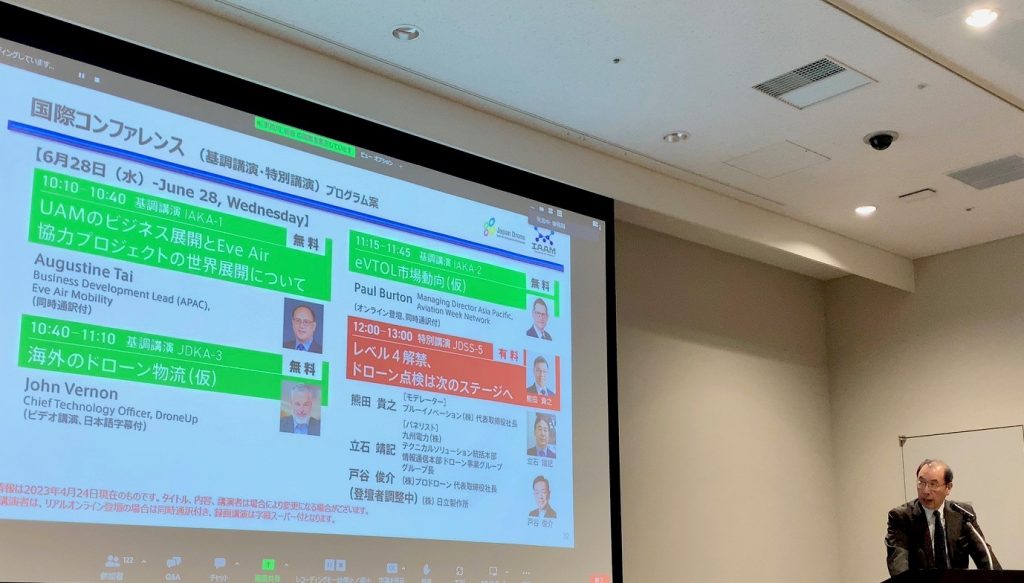

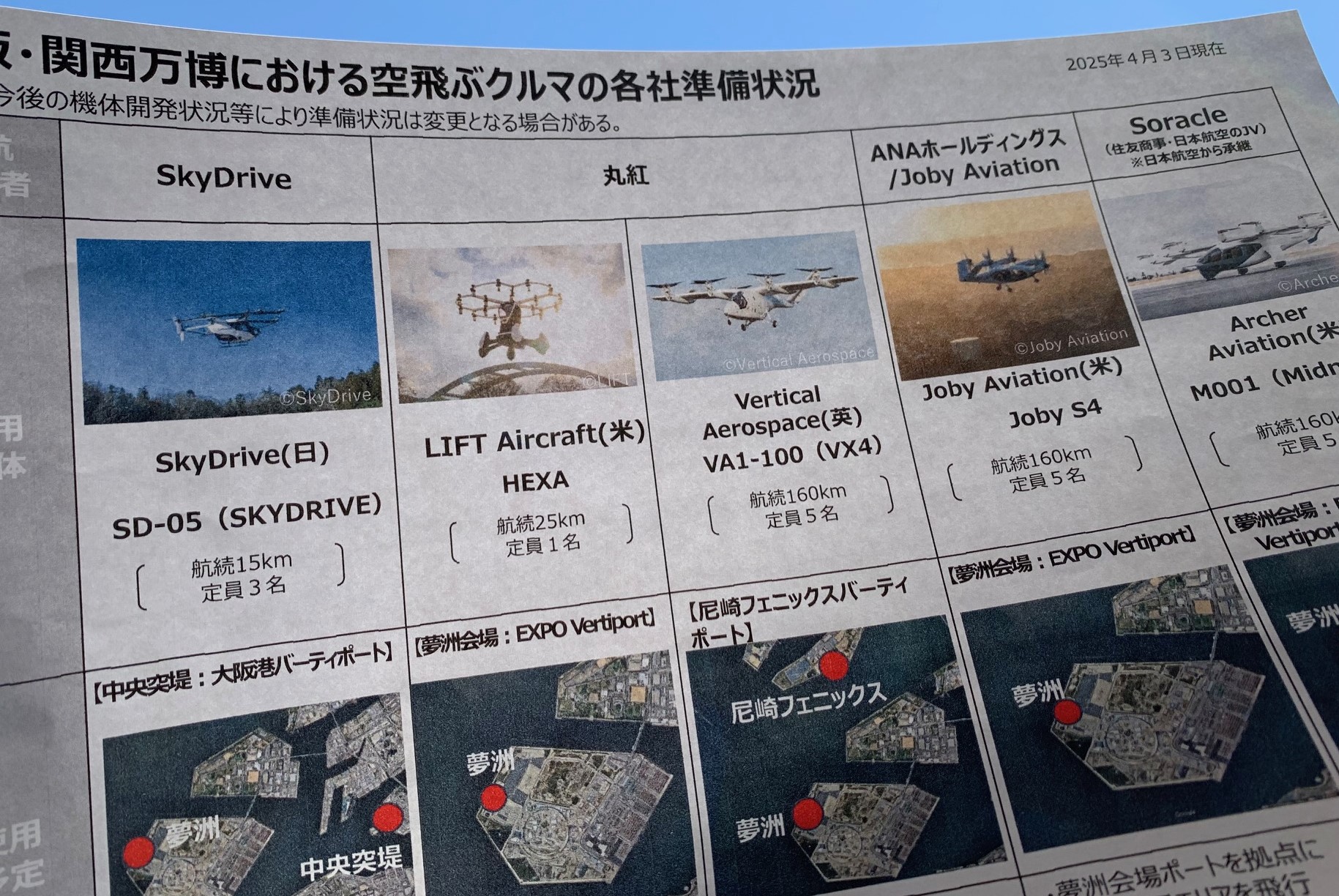

大阪・関西万博でのAAMのデモ飛行に関連し、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は自社開発機「SKYDRIVE」(SD-05)を、大阪・関西万博が開幕する4月13日に飛行させる方向で調整している。丸紅株式会社(東京)も米LIFT Aircraftの1人乗り機「HEXA」を開幕日に飛行させる方向だ。デモ飛行は期間中に断続的に行われる。英Vertical Aerospaceの「VX4」は丸紅が10月に、米Joby Aviationの「S4」はJobyとANAホールディングス株式会社(東京)が9、10月に飛行を調整している。

SkyDriveは7,8月も HEXAは森之宮でも 米Archerの飛行は断念

AAMデモ飛行の検討状況は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(大阪市)が4月3日に公表した。飛行させるのは「運航事業者」4陣営のうちSkyDrive、丸紅、ANAホールディングスの3陣営で、丸紅の2機種を含め4種類の飛行が調整されている。米Archer Aviation製「MIDNIGHT」の飛行を計画していた株式会社Soracle(東京)は万博期間中の飛行を取りやめる。

開幕日の4月13日の飛行を調整しているSkyDriveと丸紅の2陣営だ。

SkyDrive は3人乗りの「SKYDRIVE」を開幕日に実機の展示と飛行とを実施する方向で調整している。同社は7月中旬から8月下旬にかけて、万博会場の「EXPO Vertiport」と、直線距離で約4.5㎞離れた中央突堤に整備した会場外空港「大阪港バーティポート」の間の運航や周回飛行などを計画している。

丸紅は運航事業者となった当初から飛行を計画してきた英Vertical Aerospace社の5人乗り機「VX4」(VA1-100)に加え、昨秋以降、追加で投入を検討すると表明していた米LIFT Aircraftの1人乗り機「HEXA」も飛行させる。開幕日にはこの1人乗り機「HEXA」を会場内の「EXPO Vertiport」の敷地内で飛行させる方向だ。丸紅はHEXAを開幕日を含めその後一週間程度飛行させることを検討しているほか、ゴールデンウイーク期間の約10日間、6月上旬の1週間程度、7月中旬など断続的な飛行を検討している。7月以降は森ノ宮エリアでの飛行も調整している。飛行はいずれも離着陸場所が同じ周回になるとみられる。

英VAの「VX4」について、丸紅は10月に2週間ほど万博会場の「EXPO Vertiport」と直線距離で約3.5㎞の尼崎フェニックス(兵庫県尼崎市)との間の運航などを調整している。丸紅は昨年秋から期間限定した飛行になることを表明していた。

米Joby Aviationの「S4」は同社とANAホールディングスが9月下旬から弁朴が閉幕する10月13日までの数週間、万博会場の「EXPO Vertiport」を拠点に、湾岸周辺エリアを飛行させることを検討している。

なお、公表された検討状況には、「今後、事情により変更する場合がある。また、機体メンテナンス等のため、運航期間中に運休する日がありうる」と注釈が添えてある。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.3.17

経営再建中のドイツのAAMメーカー、ヴォロコプターは3月14日、オーストリアの軽飛行機メーカー、ダイヤモンド・エアクラフト・インダストリーズが統合すると発表した。ダイヤモンドはオーストリアの企業だが、中国の自動車部品・機器製造で航空部門も持つ浙江万豊汽車有限公司(ワンフェン・オート・ホイール)のグループ会社だ。ワンフェングループは3月5日、ヴォロコプターの有形資産と特許、商標などの知的財産を1000万ユーロ(約1100万ドル)で買い取る契約を、ヴォロコプターの破産管財人であるトビアス・ワール氏と交わしている。これにより昨年(2024年)12月26日に破産申請をしたヴォロコプターは中国資本傘下で経営再建とAAMのTC取得、市場投入を目指すことになる。

新体制で業容拡大、TC取得、雇用維持へ

ヴォロコプターは3月14日、「Diamond Aircraft Reorganized Volocopter Securing its Future in Germany」と見出しを付けたプレスリリースを公表した。「ダイヤモンド・エアクラフトが、ヴォロコプターのドイツでの将来を保証しつつ再編した」と読める。「Reorganized」と過去形だが、再編そのものは今後、具体化すると見込まれ、過去形になっているのは、再編の土台となる契約がすでに交わされたことを示すとみられる。

またプレスリリースは、見出しに続いて「ダイヤモンド・エアクラフトは、本社をドイツのブルッフザールに置いたまま、ヴォロコプター社を統合した」と言及したうえ、再編が経営統合になることや、本社が再編後も現在地に置かれることなどを示している。

プレスリリースは、ダイヤモンド・エアクラフトが中国のワンフェングループを構成する企業であることや、国際的な航空事業年で40以上の実績があることなどを紹介している。そのうえで、今回の再編がもたらす効果について、ダイヤモンド・エアクラフトの業容拡大、ヴォロコプターのコスト削減、雇用維持、2025年までの認証マイルストーン達成に向けて注力する体制の確立などを列挙している。

さらにダイヤモンド・エアクラフト、ヴォロコプターそれぞれの代表者の談話も紹介している。

それによるとダイモンド・エアクラフト・グループのビン・チェン(Bin Chen)会長は「航空の未来は先見の明の持ち主によってつくられます。ダイヤモンド・エアクラフトの幅広いポートフォリオは、ヴォロコプター、VoloCity、将来のモデルによりさらに拡充されます。われわれは共に持続可能な航空モビリティを発展させ、航空分野のイノベーション・ハブとしてヨーロッパを強化する基盤を作り上げます」と述べている。

またヴォロコプターの破産管財人で、ドイツの法律事務所アンカーのパートナーでもあるトビアス・ワール(Tobias Wahl)氏は「ヴォロコプターの高い専門性と意欲を持つチームは、eVTOL業界で常にベンチマークを設定してきました。われわれはこの基盤に立つ強力な戦略的パートナーを見つけました。従業員の精神と献身に感謝します。このチームが欧州経済でインパクトのある仕事を継続できることに感謝しています」とコメントしている。

取引価格は1000万ユーロ ワンフェンがヴォロコプターの設備、特許、商標など取得

今回の再編発表は、ヴォロコプターとワンフェンとの間で交わされた資産取引契約が土台となっている。

この契約は、中国の証券取引所が発表したものを、一部の現地メディアが報じた。

それによると契約を交わした当事者は、ヴォロコプター側が、ヴォロコプターの破産管財人であるトビアス・ワール氏で、ワンフェン側が今年(2025年)1月17日にワンフェンの間接的な完全子会社として設立したヘプタス591(Heptus591、本社・ベルリン)だ。

ヘプタス591とワール氏は3月5日(中央ヨーロッパ時間3月6日)、ヘプタス591がヴォロコプターの社屋、工場、在庫などの有形資産と、エアクラフトやドローンシステムに関する特許、Volodrone、VoloCityなどの商標、airtaxi-volocopter.comなどのドメイン名といった知的財産を買い取り、契約上の権利・義務を引き継ぐ取引契約を結んだ。

これらの資産について、ヘプタス591による購入額は1000万ユーロ(約1100万ドル)だ。ヘプタスは全額を手元資金か自己調達資金で賄う。ヘプタス591は共同管理口座を通じて一括して支払う。また購入する資産の価値は4200万ユーロ(約4570万ドル)と算定した。資産の引き渡しにあたって、抵当権や質権が設定されている場合には、権利者が放棄していることや、ワール氏側が、ヘプタス591の雇用計画を実施することが条件となっている。

さらに資産を引き渡したあと、ヘプタス591はヴォロコプター名義の工場、オフィスビルを最長5カ月間、ひと月あたり40000ユーロの家賃を支払う不動産賃貸借の契約を結ぶことや、従業員の労務関係を引き受け、法に基づき、ヘプタス側の雇用計画に沿った配置が行われることなども盛り込んだ。

ワンフェンはヘプタス591を通じたヴォロコプターの資産購入の目的について、「電動垂直離着陸機(eVTOL)は、低高度分野の重要なキャリアとして、安全性、知能性、経済性、環境保護面で大きな優位性を持っています。将来の都市・都市間総合三次元輸送システムの重要な一部で、低高度産業の発展をリードします。当社(=ワンフェン)は、今回のヴォロコプター名での関連有形資産、知的財産権の取得を通じて、低高度分野の世界的な発展と応用を加速させ、先進的なeVTOL製品を開発し、当社の新たな成長エンジンを創出することを目指します」と述べている。

日本でもデモ飛行、実物大モデル展示などで馴染み TC取得姿勢堅持

複数の社名が登場するので整理する。

ヴォロコプターが再編相手と公表した企業は、オーストリアのダイヤモンド・エアクラフトだ。ダイヤモンド・エアクラフトは2017年からワンフェングループだ。

一方、ヴォロコプターの契約相手はヘプタス591だ。ヘプタス591は、ダイヤモンド・ヴェルヴァルトゥングスという会社が100%出資して、ミュンヘンの地方裁判所に提出し、ベルリンを本社に設立された。ヘプタス591を設立したダイヤモンド・ヴェルヴァルトゥングスは、軽飛行機メーカー、ワンフェン・アビエーション(万豊航空)の間接的な100%子会社だ。そして、ワンフェン・アビエーションは、ワンフェン・オート・ホイールが55%出資するグループ会社だ。

これにより、ヴォロコプターが昨年12月26日に破産の申請をして以降、不透明だった経営基盤に展望が開けたことになる。同社は2007年9月、ドイツのマンハイム地方裁判所に登記され発足した。eVTOL型AAM開発の代表的な企業の一つとして知られ、飛行試験、機体製造、メンテナンス、販売、エアタクシー運用ソリューションに取り組んできた。EASA(European Aviation Safety Agency、欧州航空安全機関)の最難関基準を満たすことを目指していて、DOA(Design Organization Approval、設計期間承認)POA(Production Organization Approval、生産機関承認)をすでに取得していて、市場投入を目指す2人乗りのVoloCityは型式証明の段階にある。

ヴォロコプターは日本にもっともなじみ深いAAMメーカーでもある。2023年2月21日に国土交通省航空局がヴォロコプターからVoloCityの型式証明の申請を受理したことを発表。申請受理の翌月にあたる2023年3月8日には、当時、大阪・関西万博でエアタクシーとして運航を目指す機体として、VoloCityの実物大モデルをJR大阪駅に隣接する大規模複合施設「グランフロント大阪」で公開していた。12月には大阪・北港緑地では大阪市内、兵庫県尼崎市内の中学生も招いて「2X」のデモ飛行も実施していた。

2024年夏のパリ五輪会場でVoloCityの飛行を計画していたがEASAから基準を満たさない個所があると指摘を受けたことなどから、VoloCityではなく2Xを飛行させるなど計画変更を余儀なくされていた。その後、大阪・関西万博でVoloCityを飛行することになっていた日本航空、住友商事のチームが2024年9月に運用機体を変更することを表明していて、VoloCityは万博での飛行計画からはずれていた。

一方、市場投入を目指す姿勢は維持し続けていて、万博の飛行計画からはずれたさいも、引き続き商用運航を目指す意欲を示していた。2024年12月26日に破産申請したことを、12月30日に公表したが、これも開発を継続するための選択肢だった。破産申請によって2025年3月1日以降、ドイツの破産法に基づいてほぼすべての従業員が職場にはいらないガーデニングリーブを習得しているが、今回の契約締結により、ヴォロコプターに戻る従業員も出てくる可能性がある。ワンフェンも「対象航空機の取得後も、当該機種の型式証明(TC)取得を推進していく予定です」と表明している。

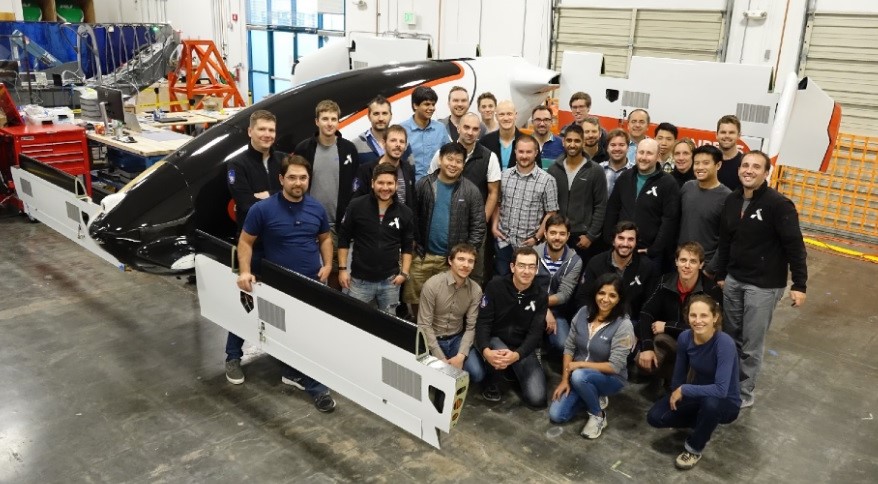

ヴォロコプター再編で注目されるオーストリアの軽飛行機メーカー、ダイヤモンド・エアクラフト

ヴォロコプターのデモ飛行には各界と地元小中学生などが駆け付けた(2023年12月)

大阪・北港緑地でヴォロコプター「2X」がデモ飛行

「2X」の機体に刻まれたVolocopterのロゴ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.2.18

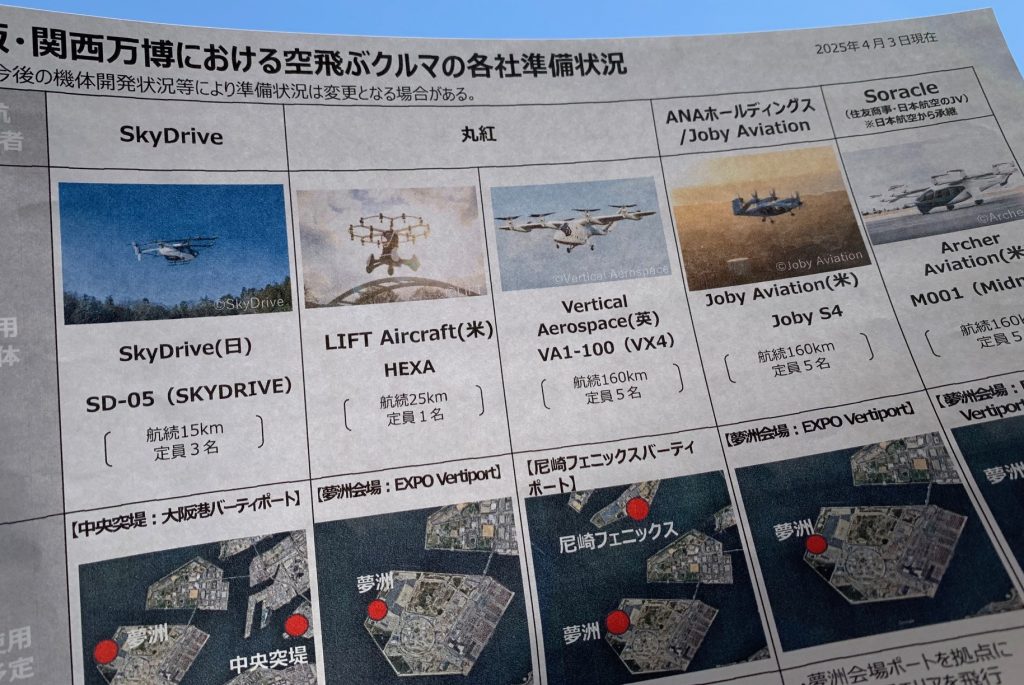

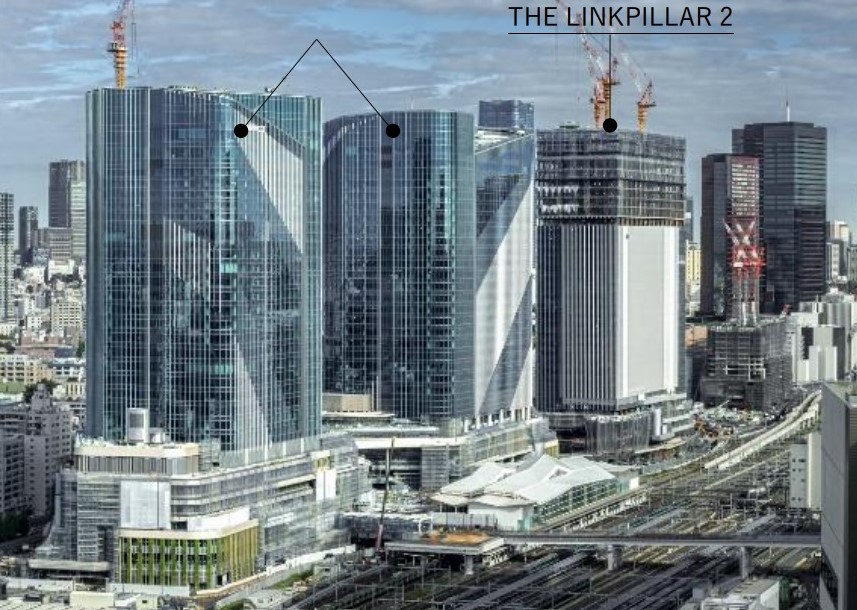

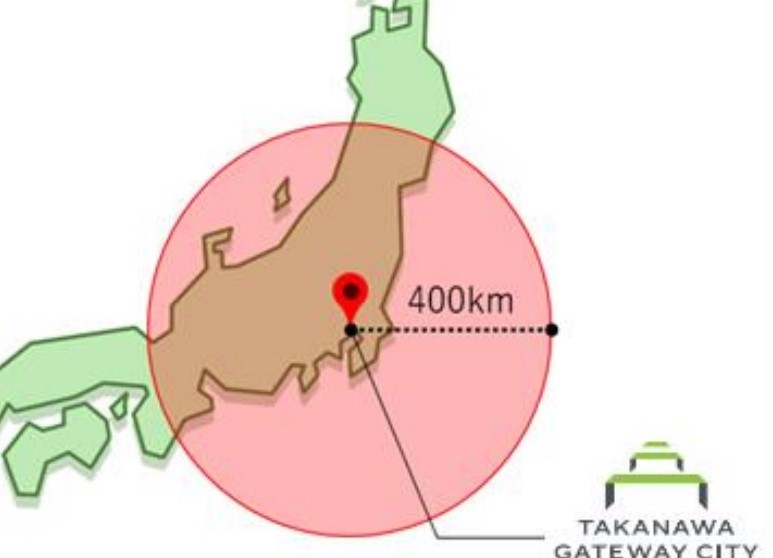

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本、東京)は、3月27日にまちびらきを迎える東京都港区の大型再開発プロジェクト、TAKANAWA GATEWAY CITY(高輪ゲートウェイシティ)で、将来的に利用者を空から運ぶAAMを発着させる構想に関連し、導入検討を表明している米ASKA社の機体「ASKA A5」を「中長距離の移動を前提」と位置づけ、中距離以外の距離を飛ぶ機体として他の事業者の参画も視野に入れていることを明らかにした。また離発着ポートについて、将来開発するビルの屋上をポートに活用することも検討していると明かした。

ASKA機、「首都圏からアクセスが困難な観光地への移動に」

TAKANAWA GATEWAY CITYは、JR品川車両基地の跡地のJR東日本が主導する再開発プロジェクトで、国際交流拠点としてのMICE施設(コンベンション、カンファレンス、ビジネス支援施設)やオフィス、商業施設などが整備される。「100年先の心豊かなくらしの実験場」を掲げ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを展開する。

JR東日本はTAKANAWA GATEWAY CITYについて、将来的に「プレミアム国内観光」のためにAAMを発着させる構想を描いていることをすでに表明している。機体として米ASKA社の陸空両用AAM、「ASKA A5」の導入を検討している。DroneTribuneの取材に対しJR東日本は「ASKA A5」の導入検討の経緯について、「首都圏(高輪)からアクセスが難しい観光地への接続が可能になる航続距離があることから、同社と高輪開発との親和性があると判断しました」と回答し、「ASKA A5」の航続飛行距離が250マイル(約400㎞)あることが判断材料となったことを示した。

またJR東日本は「ASKA A5」の運用について「中長距離の移動を前提」に検討していると表明。目的地として「航続距離である400㎞圏内のJR東日本エリアの観光地などを想定しています」と話している。

このため中距離以外の距離の移動について「他の事業者の参画も視野に検討を進めています」と述べ、他の機体の導入を検討する可能性があることを明らかにした。

実際、JR東日本グループは岩手県岩手郡雫石町の小岩井農場で建設中の高付加価値ホテル「AZUMA FARM KOIWAI」について、「新たな体験価値創造」のひとつとして株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)の機体を活用して、盛岡~ホテル間の送迎や、周辺観光のツアーを行うことを検討していると公表している。SKYDRIVEが開発している機体は小型であることが特徴のひとつで、ASKA A5と使い分けができそうだ。

なおTAKANAWA GATEWAY CITYでのAAMの離発着場所については、「将来開発用地となっている品川方面の開発エリアを想定」していて、「将来的には、将来開発で生み出されるビルの屋上での離発着も視野に検討」しているという。着工時期は「未定」だ。

話題豊富なTAKANAWA GATEWAY CITYは3月27日にまちびらきを迎え、当面は関連サービスを提供するなどのイベントを展開する。ASKA A5の三分の一サイズのモックアップも展示する計画だ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.2.5

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本、東京)は2月4日、米ASKA社が開発中のAAM「ASKA A5」の導入を検討していると明らかにした。JR高輪ゲートシティ駅一体型の大型開発「TAKANAWA GATEWAY CITY」で、将来的にここを発着する「プレミアム国内観光」を担う機体となることを想定している。3月27日に迎えるまちびらきでは、関連催事の一環として、実機の三分の一サイズのモックアップを展示する。あわせて、「サービス提供の姿を披露する」としている。

「将来的なプレミアム国内観光」を想定

ASKA A5は米ASKA社が開発中のAAM(いわゆる「空飛ぶクルマ」)で、走行と飛行の両方ができることが特徴だ。パイロット1人を含め4人まで乗ることができる。飛行は電動だが、バッテリーのほかに電力を供給するためのガソリンシステムも持つハイブリッド機だ。走行時はSUV車ほどの大きさで技術的には公道が走れる。飛行時には格納している翼を展開して離陸する。仕様上の航続飛行は250マイル(約400㎞)で、計算上は高輪ゲートウェイから仙台市、佐渡、能登半島、奈良などが収まる計算だ。ASKAのHPでは動いている様子を動画で確認できる。

JR東日本はJR高輪ゲートウェイ駅直結の「TAKANAWA GATEWAY CITY」を開発中で、3月27日正午に先行施設の開業などとともにまちびらきをする。JR東日本は「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置付けていて、まちびらきから数か月間にわたり、サービスやイベントを展開する計画だ。ASKA A5のモックは、イベントの一環としてTAKANAWA GATE CITYの一角にモックを展示し、「サービス提供の姿」を披露する。

TAKANAWA GATE CITYは、AAMのほかのモビリティ関連技術も導入する方針だ。自動走行モビリティ5台が運行し無料で街の回遊に乗車できる。一部は水素由来の電気で動き、水素由来の充電場面を見ることもできる。警備ロボットや清掃ロボット、アプリで注文した商品をオフィスなどに配達するデリバリーロボットも走る構想だ。

ASKAのHP:https://www.askafly.com/

JR東日本が導入を検討しているASKA A5

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.1.31

航空宇宙大手のエアバス(Airbus SE)は、AAM開発を2025年までで中断する。同社は現在、AAMの「シティエアバス・ネクストジェン」のプロトタイプを開発中だが、開発を主導するエアバス・ヘリコプターズのブルーノ・エヴェンCEOが2024年の業績に関するメディア向け説明の中で中断方針を明かした。プレスリリースや文書は公表していないが、DroneTribuneの取材にエヴェンCEOの発言が同社の正式な見解であることを認めた。エヴェンCEOは開発中断の理由をバッテリーの技術開発が追いついていないためであることを伝えていて、開発の再開にあたる次のプログラムの策定時期は「近い将来ではない」と説明している。

エアバス・ヘリコプターズのエヴァンCEO、バッテリー技術の進化時期は「近い将来ではない」

エアバスが開発している機体はシティエアバス・ネクストジェン(CityAirbus NextGen)のプロトタイプで、全電動(all-electric)の4シーターeVTOL。8つのローターと固定翼で飛ぶリフト・アンド・クルーズ型で、80kmの距離を航続飛行でき、時速120kmで巡航する設計だ。パイロットが搭乗しない自動操縦機を目指している。体として開発が進められている。2024年初頭に一般公開し、同年11月に開発プログラムの一環として試験飛行に着手し、現在も試験中だ。

エヴェンCEOは1月27日のメディアを前にした説明の中で、現在の開発プログラムをレビューした結果として、「バッテリー技術は、就航に必要な最低レベルの性能を満たすにはまだ進化していないという結論に達した」と述べた。

同社は10年ほど前からAAM開発に取り組んでおり、主に4人乗りのシティエアバス、1人乗りのeVTOL型AAM、エアバスヴァハナ(Airbus Vahana)の開発を通じて知見を蓄積してきた。商用や社会実装の段階に入るためには新たな開発プログラムを策定し進めることが必要になるが、エヴァンCEOは、「新しいプログラムの立ち上げは、多くの要因、ビジネスモデルの成熟度、技術の成熟度に左右される」と述べたうえ、プログラムを進めるのに十分なバッテリー技術の進化の時期を問われ「近い将来ではない」と答えた。

シティエアバス・ネクストジェンは2025年まで飛行を続ける予定だ。なお現在開発に関わっている開発陣、研究者、スタッフらの処遇について、「現時点では言及することがない」と話している。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。