- 2024.9.25

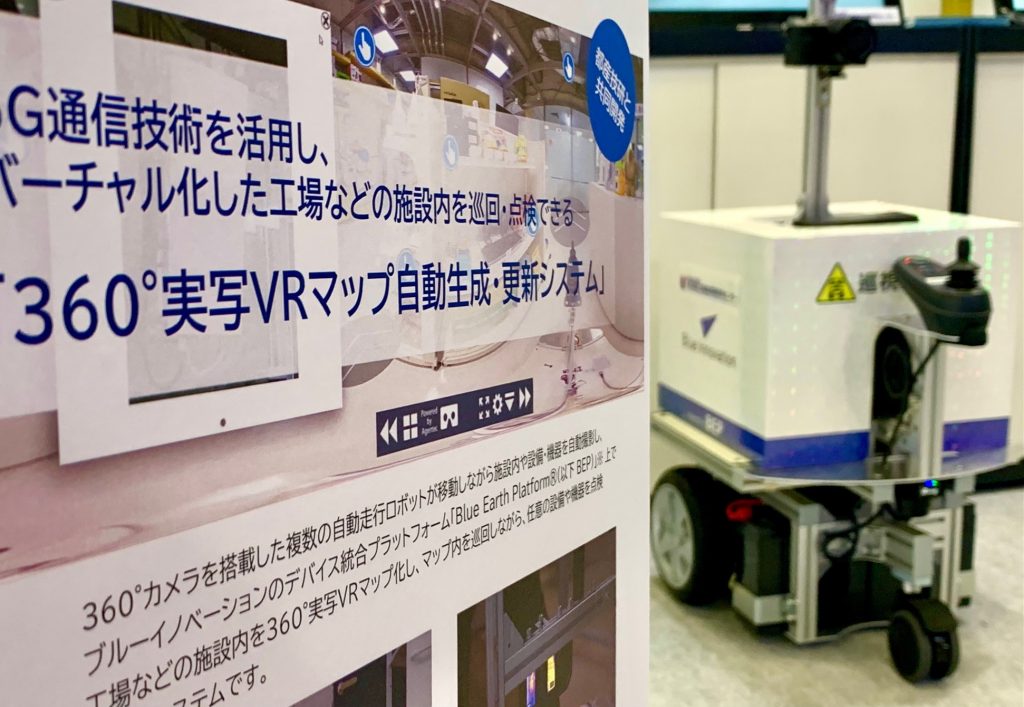

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が能登半島の豪雨災害への対応を開始した。自衛隊と連携し孤立集落へのドローンによる物資配送などにあたる。株式会社NEXT DELIVERY(小菅村<山梨県>)、株式会社ACSL(東京)がすでに現地入りし、株式会社エアロジーラボ(AGL、箕面市<大阪府>)、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)が近く合流する。ブルーイノベーション株式会社(東京)も一両日中に加わる。

石川県が支援を要請 ACSL、AGL、SkyDrive、ブルーなども合流

JUIDAは9月23日に被害の大きい輪島市に入った。翌9月24日にはNEXT DELIVERY、ACSLが合流した。株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)も9月25日中に現地入りし、ブルーイノベーション株式会社も追って合流する見通しだ。

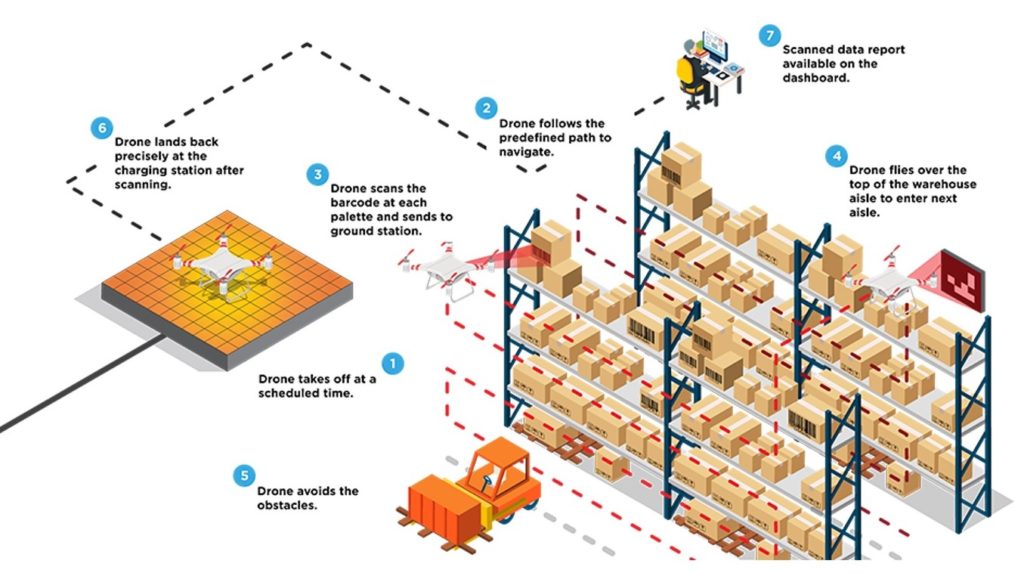

このうち事業者として現地にもっともはやく合流したNEXT DELIVERYは小菅村、小松市(石川県)のそれぞれから現地で運用していた物流用機Air Truckを持ちこんだ。2機を持ちこんだのは、孤立集落への物資配送の輸送頻度が高くなることが見込まれるためだ。1月に発生した能登半島地震の震災対応のさいには小菅村の機体を持ちこみ、医薬品の輸送で被災地を支援した。同社はドローン配送を平時と有事の両面で活用するフェーズフリー活用に取り組んでいる。

輪島市中心部では9月21日午前9時10分までの1時間に120ミリの大雨が記録され、気象庁が輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表した。その後22日午前10時10分、気象庁金沢地方気象台が大雨特別警報を大雨警報に切り替えたと発表した。

国土交通省は9月22日午後3時に輪島市、珠洲市、穴水町、能登町を国土交通大臣による航空法第132条の85による緊急用務空域公示第2号に指定した。ドクターヘリや救急搬送などの活動を妨げることにならないよう、国、地方などの要請を受けていないドローンは現地での飛行させることができない。一方、孤立集落への物資搬送などにドローンの活用は期待されていて、石川県は9月24日、JUIDAに対し支援を要請した。

JUIDAは石川県の要請より前に現地への急行を準備し、9月23日には現地に入りし、自衛隊など関係機関と調整を開始。24日の石川県からの要請を受けて具体的な取り組みを進めることになった。25日にはひとつの孤立集落への物資輸送を開始する準備を進めていたが、幸いにもこの集落への陸路が開通したためこの集落への配送は陸路にまかせ、ドローン配送は別の集落への取り組みに切り替えることを決め、次の対応を練っている。

JUIDAのもとにはドローン事業者から協力の申し入れも届いており、JUIDAが現地の需要とすりあわせながら、対応を検討している。能登地方では9月25日も不明者の捜索が続けられ、この日輪島市で3人がみつかり、いずれも死亡が確認されたことから、豪雨の死者は計11人となった。午後4時現在、5人の行方がわかっていない。また輪島市、珠洲市、能登町の16カ所の集落が孤立し、157人が取り残されている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

千葉市は7月10日、ドローンで医薬品を目的地まで運び、上空で待機したまま荷物をおろし、無着陸で離陸地に引き返す実証実験を、習志野市(千葉県)から千葉市にかけて東京湾沿岸で実施した。運航の実務はエアロダインジャパン株式会社(東京)、株式会社エアロジーラボ(AGL、箕面市<大阪府>)などが担った。AGLが開発したハイブリッド機AeroRangeG4-Sが、往復約25㎞をほぼ自動航行で飛行した。医薬品配送は厚生労働省のガイドラインの基づいたほか、強風が予測されたため実施時刻やコースを変更するなど、安全を優先する適切で柔軟なオペレーションの実演を兼ねた。千葉市は今後、実験結果を検証し、実装に向けた課題の洗い出し、解決策の検討などを進める。

強風予測にコース、時刻を柔軟に変更して運用 今後は価格、制度などの課題克服へ

実験は、千葉市美浜区の沿岸にある高齢者施設に、習志野市にある日本調剤谷津薬局(調剤薬局チェーン大手、日本調剤株式会社(東京)の薬局)が準備した医薬品をドローンで届ける筋書きで行われた。

離陸地点は習志野の埋立地、茜浜(あかねはま)の南端。ドローンは茜浜を離陸後、海上に出てほぼ海岸線に沿って、千葉市の高齢者施設まで片道約12㎞を飛んだ。飛行高度は80m前後、速度は秒速12m/秒(約時速43㎞)。目的地あたりまで飛行すると上空で待機したまま、ワイヤーロープにつるした医薬品の入った容器をウィンチでおろし、接地したところで容器を切り離してロープをまきあげた。その後ドローンは向きをかえ、往路とほぼ同じコースをたどって引き返した。往路とほぼ同じ20分ほどで離陸地点に戻り、安定した姿勢のまま着陸した。飛行距離は往復で約k25㎞だった。着陸時には運航関係者が安堵の表情を浮かべた。飛行はほぼ自動航行で、目的地上空でのみパイロットが介入した。

医薬品配送にあたっての医薬品の取り扱いは、厚生労働省が策定した「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」に基づいた。医薬品は、品質を損なわないように開発された容器におさめられ、スマホで暗証番号の通知を受けた関係者がロックを開錠して受け取った。また配送中の位置をリアルタイムで特定できる仕組みも取り入れ、追尾できることも確認した。実施にあたって配送のための事業計画を作成し、医療関係者とも事前に調整した。

目的地の高齢者施設の隣接地では、ドローンは着陸しなかった。荷物をワイヤーロープで降ろす間、ドローンは上空で待機した。これは着陸して荷物をおろした場合の再離陸時にも原則として離陸前点検が義務付けられることに関係する。無着陸運用で再離陸時の点検義務を回避した。一方で上空待機には一定の時間が必要でこの間もエネルギーを使うが、長時間の飛行が可能なハイブリッドドローンG4-Sには懸念材料にはならなかった。

またこの日の実験では、天候要因により直前に計画を変更した。当初は船橋市内を離着陸地点に計画していたが、強風が予測される事態になったことから、習志野市を離着陸地点にするなどルートを変更した。また実施時刻も、当初の正午過ぎの実施から午前中の実施に繰り上げた。ドローンの運航には天候要因による変更や中止など安全を優先した柔軟な対応が求められるが、この日はルート、時刻の変更で柔軟な対応を示した。なお千葉市は当初、市長による視察を計画していたが、実施時間の変更により視察は見合わせることになった。

エアロダインジャパンの鹿谷(しかたに)幸史代表取締役は「本実証では、医薬品配送を含め、都市部でのドローン物流に求められる要素を多く盛り込み、技術的に実現可能であることを確かめることができました。一方、規制による制約条件やコスト増要因など、ドローン物流の実用化に向けた課題も浮き彫りになりました。今後、飛行に要したコストを分析しコスト低減レバーを特定するとともに、エアロダイングループの45カ国でのオペレーションネットワークを活用し、安全性を向上させる技術等の開発・輸入や、諸外国での運用実態の情報提供等による規制緩和の働きかけ、インフラ整備の活動を通じて、日本におけるドローン物流の実用化に向けた貢献を続けていきます」と話している。

目的地上空で待機して荷下ろしするG4-S

千葉市の実験に使われたエアロジーラボ製のハイブリッド機AeroRangeG4-S

バッテリードローンにはない給油口がある

おろされた容器に入っている二次元コードをスマホで読み込み開錠のための暗証番号を取得する

はこばれたクスリ

運航スタッフは着陸するまで気が休まらない。中央は機体を開発したエアロジーラボの谷紳一代表

百均ショップで買ったコレを虫よけとしてテントにつりさげていた。効果検証はこれからだ

医薬品の入った容器をかかえたドローンが荷下ろし地点上空に到着 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

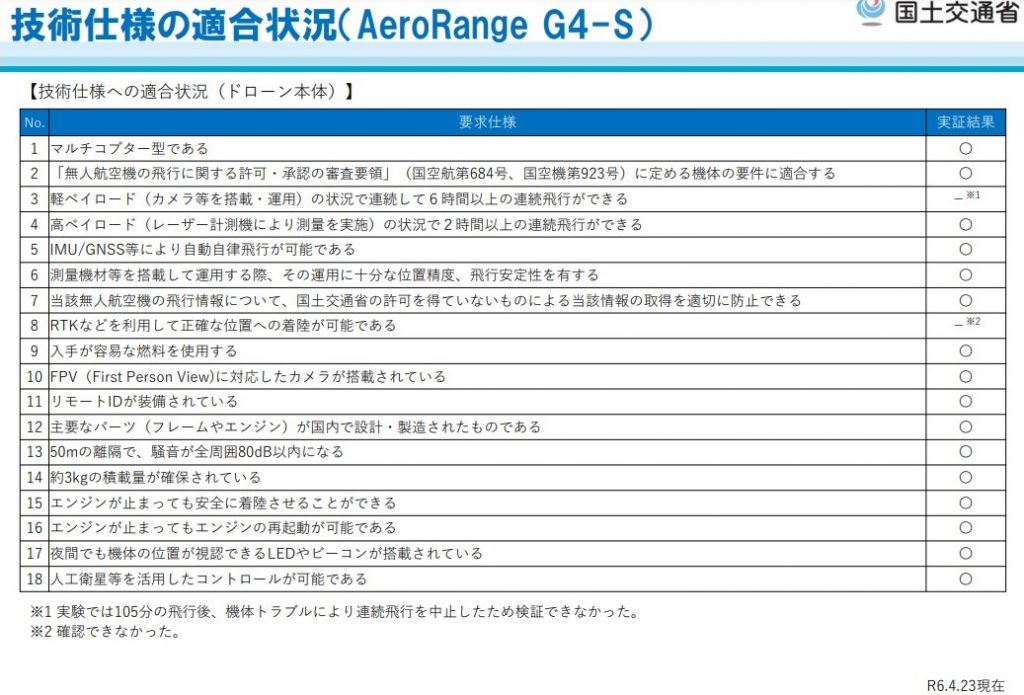

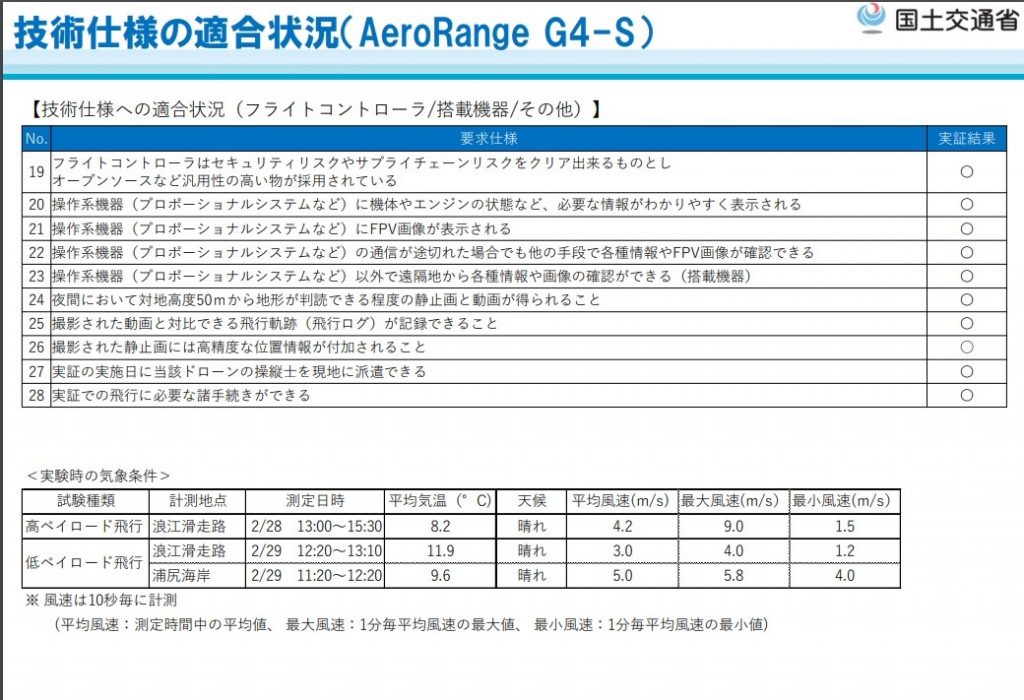

国交省は、ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)が開発したハイブリッドドローンAeroRangeG4-S(エアロレンジジーフォーエス)を使った長時間飛行試験の結果を公表した。結果は「技術仕様の適合状況」として公表され、28項目のうち「高ペイロード2時間連続飛行」など26項目で適合した。機体の不具合により飛行を中断した影響で2項目が「確認できず」だったが、不適合と判定された項目はなかった。飛行試験は2月28、29日に福島県浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で行われた。

2項目「確認できず」 軽ペイロード連続飛行は中断も約69.7㎞を実飛行

福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で離陸するエアロジーラボのハイブリッドドローン「AeroRange G4-S」=2月29日、福島県浪江町 適合したと判定されたのは、「高ペイロード(レーザー計測機により測量を実施)の状況で2時間以上の連続飛行ができる」「IMU/GNSS等により自動自律飛行が可能である」「主要なパーツ(フレームやエンジン)が国内で設計・製造されたものである」「フライトコントローラはセキュリティリスクやサプライチェーンリスクをクリア出来るものとしオープンソースなど汎用性の高い物が採用されている」など26項目。

このうち高ペイロード連続飛行実験では、AeroRangeG4S にレーザースキャナー「RIEGL VUX-1」を搭載し、有効な測量データを取得した。対象地域のデータ取得が5分で完了したことから、RIEGL VUX-1と同じ重さのダミーのペイロードを乗せ換え、改めて連続飛行試験を続行。2時間を超えたところで着陸させた。エアロジーラボによると、実際の飛行時間は2時間1分で、残燃料から推計すると最長で2時間49分の飛行が可能という。

一方「軽ペイロード連続6時間飛行」と「RTKなどを利用した正確な位置への着陸」が「確認できなかった」となった。

軽ペイロード6時間飛行の試験では、機体が浪江滑走路で離陸したあと約400m先の海上上空に移動し、沿岸に沿って約2キロ北上したのち旋回して同じ距離を南下するコースを映像の伝送をしながら11周(約1時間)し、その後浪江滑走路に戻って滑走路敷地内を周回飛行させた。計画では機体は海上コースから滑走路コースに戻ったあと3時間ほど周回して着陸し、残燃料から飛行可能距離を推計する段取りだった。しかし機体は滑走路コースに戻り50分ほど周回飛行したところで不具合が発生し着陸。飛行も中断した。このため試験としては項目に適合するかどうかを確認できない扱いとなり、「105分の飛行後、機体トラブルにより連続飛行を中止したため検証できなかった」と記録された。

エアロジーラボによると、離陸から着陸までの連続飛行時間は約110分。この間の総距離は約69.7kmだった。この時点での残燃料から、約383分(6時間23分)の連続飛行を達成するペースだったと推定できるという。

国交省は、地方整備局、国土地理院、気象庁、海上保安庁などを抱えるなど行政執行上、ドローンの利活用機会が増えると認識し、ニーズにあったドローンの開発、導入を視野に、関係団体、企業、有識者と情報共有、意見交換などを進める「行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」を令和3年に発足させている。政府調達をめぐっては、3月に株式会社ACSL(東京)が防衛装備庁から3億7000万円受注したと公表され株式市場が反応したこともあり、今後、行政の要望にドローンの技術や製品がいつ、どこまで、こたえられるかが注目点になりそうだ。

長時間実証のサイト

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

技術仕様への適合状況 https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

浪江滑走路内を周回する機体を見守る

ときおり強い風も吹く中、海上コースを周回する機体を見守る視察団

連続飛行時間も計測

多くの視察者が見守る

実験開始にあたり国交省があいさつ

様子を見守るエアロジーラボの谷紳一代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

第二回京阪奈ドローンフォーラムで、長時間、長距離飛行チャレンジに取り組んでいる株式会社エアロジーラボ(AGL、箕面市〈大阪府〉)が、ハイブリッド機の最新機、AeroRange G4S(エアロレンジジーフォーエス)を持ち寄る。ハイブリッド機ならではの機構と、軽量化のために随所に凝らされた工夫が来場者のクリエイティビティを刺激しそうだ。

軽量化の工夫、バッテリー機とは異なる知恵を機体の間近で

AGLはハイブリッドドローンを中心に開発している。ハイブリッドドローンはバッテリーとガソリンなどの燃料を併用して推進力を得るドローンて、バッテリーに頼る機体に比べ、長距離、長時間の飛行が期待できる。主力機AeroRangeQuadはペイロードなしで140分以上、ペイロード 2kgで90分の性能を持ち、国産ハイブリッド機の代表モデルの一つとして多くの現場で飛行実績を積み上げている。

今回、第二回京阪奈ドローンフォーラムに出展する機体「G4S」は、機体の構造をゼロベースで構造、素材、機構を見直した新型機、ハイブリッド機では、燃料、電力の併用で強い推進力が得られる一方、発電機とモーターを積むため自重が大きくなるため、推進力を生かすには、軽量化の工夫が欠かせない。軽くしたために剛性がおろそかになるわけにもいかず、技術者の知恵と工夫が試される。

AGLは国交省が2月29日に福島県で行った実証実験にも参加し、長時間、長距離飛行性能を測定した。福島ロボットテストフィールド浪江滑走路を離発着場に行われ、敷地と沿岸を飛行した。現在、詳細な計測結果が集計されているが、不具合発生で中断するまでだけでも60㎞を超える距離を実際に飛行したとみられる。確報値では実飛行距離と、残りの燃料から推計した性能がはじき出される予定だ。

第二回京阪奈ドローンフォーラムは、確報値が公表される前のG4Sを間近で確認する機会となる。驚く準備はここでできる。

<イベント概要>

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本社=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及び公式サイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

公式サイト https://www.keihanna-drone.com/

離陸するAeroRangeG4S。時間も計測した=2月29日、福島県浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路

実証実験の趣旨、目的を説明する国土交通省。右は大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工企画室の林朋幸課長補佐

浪江滑走路の上空を飛ぶG4Sを見送る担当者

昨年の展示会でお披露目されたG4S。案内板の「200分」が潜在力の高さを示す AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

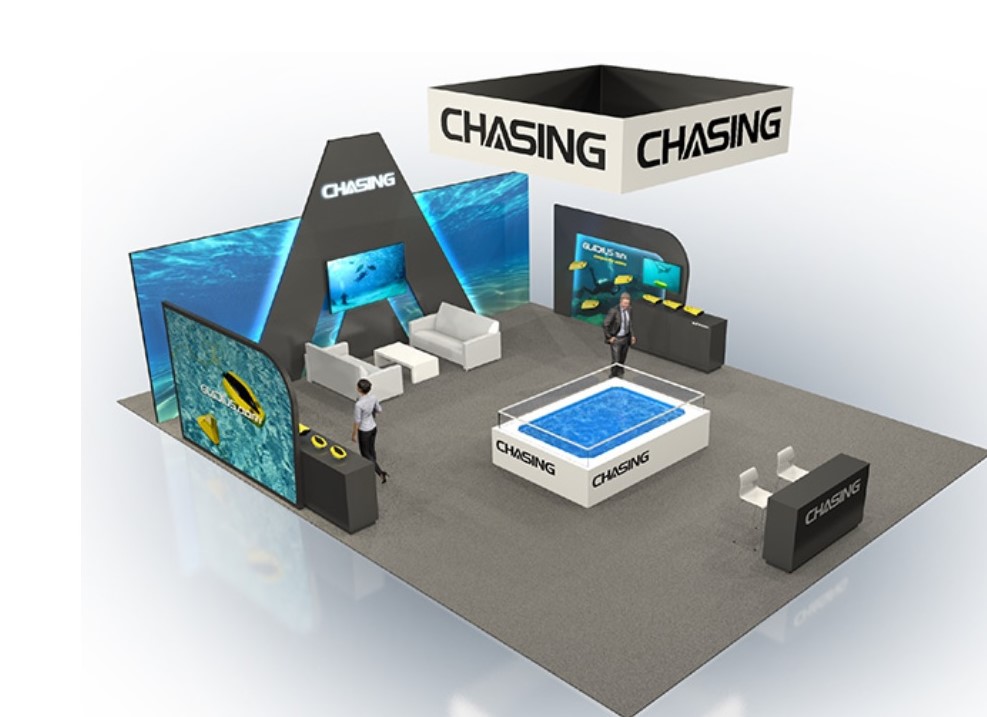

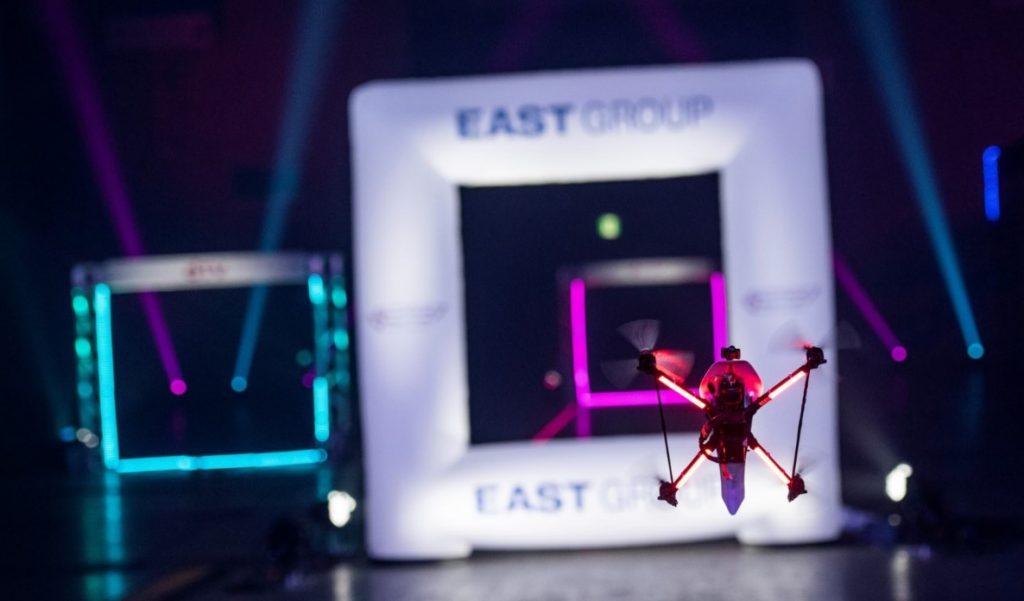

京阪奈エリアでのドローン産業振興を推進する有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾朗社長)は3月12日、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲(さきしま)モリーナで、ドローンを体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催すると発表した。もともとドローンレース向けのFPVドローンによる臨場感満点の館内ドローンツアーが体験できるほか、能登半島地震の災害支援で活躍した狭小空間用点検ドローン2の飛びざまを目の前で見られるなど、ドローンの活躍する世界を体感できる。防災、産業振興、観光、エンターテインメントなどの事業創出、拡張などへの刺激を目指す。入場無料。

大阪・咲洲モリーナの大空間をドローンが飛ぶ 「咲洲プレ万博」公式イベント

SUPER D★EXPERIENCEは、従来のドローンの体験会を超えた体験の提供を目指すイベント。ドローンの飛行を歓迎する会場で、厳選された特定の機体について、ネットなどに遮られることなく飛行する様子を見られる。大阪・関西万博の機運を醸成する目的で2023年4月から展開中の官民連携プログラム「咲洲プレ万博」の公式イベントでもある。咲洲プレ万博実行委員会に参画する公益財団法人大阪産業局(大阪市中央区)もブースを出展し、空飛ぶクルマのバーチャル体験を提供する。

会場となる咲洲(さきしま)モリーナは、建設機械、イベント用品など総合レンタル事業を手掛ける西尾レントオール株式会社(大阪市中央区)が開設した複合研究開発・交流拠点、R&D国際交流センター(大阪市住之江区)の敷地内に整備された木造モジュール施設。アスファルト敷の段差がない構造で幅広い催し物に対応する。ドローンの飛行も歓迎姿勢で、天井に木製のアーチがはりめぐらされた造形が特徴で、SUPER D★EXPERIENCEではドローンが天井に接近する様子を目撃できる予定だ。

登場する事業者はいずれも目玉企画となりうるケースばかりだ。シーサイドスカイ&YDLは自作の小型FPV機を館内を鳥のように飛行する計画。機体に搭載されたカメラの映像がドローンの視線をとらえ、ゴーグルを装着するとまるで小さなドローンの操縦席に乗っているような、空間を自在に飛ぶ楽しさ、鳥になったかのような気分を満喫できる。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は、点検作業員を悩ませる狭くて暗くて危険な屋内空間に入り込むことを得意とする小型機IBIS2(アイビスツー)を持ちこみ、咲洲モリーナの模擬点検に挑む。木を組んだ天井をどう飛ぶか、機体からどう見えるのかが見ものだ。同社の機体は東京電力が福島第一原子力発電所の格納容器内を点検するときにも採用された話題機でもある。

菱田技研工業株式会社(堺市)は、バッテリーが充電されていなくても家庭用コンセントにつなげれば飛ばせるコンセントドローンを披露する予定だ。機体に吸盤をとりつけてビルの壁にはりつくドローンも展示する。ドリルなどの作業機と組み合わせることで、高所作業の機械化、無人化を促進する技術として注目されていて、2023年に開催されたJapanaDrone2023では技術論文コーナー「ポスターセッション」で最高賞の理事長賞を受賞している。

ブースも現場感覚の体験ができるコンテンツが満載だ。インフラ点検で実績を重ねている株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は米AIドローンメーカー、Skydioの機体を展示するほか、東京に設置しているドローンの格納庫、Skydio Dockを大阪の会場から遠隔操作する様子を披露。設備さえおいておけば離れた場所で警備、点検が可能になる体験を提供する。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)は、同社が開発したマルチコプター型ハイブリッド機「AeroRangeG4-S」を展示する。バッテリー、発電機の併用で長時間、長距離飛行を得意とする機体で、物資輸送などへの活用が強く期待されている。2月29日に福島県で行われた国土交通省の実証実験に参加したさいは、不具合の発生で中断をするまでの間だけでも、速報値で60㎞を超える飛行距離を記録した。残った燃料から推計するとい推定飛行距離が相当程度上乗せできる見込みで、確報が楽しみな状況だ。館内飛行はしないが、長時間、長距離飛行に欠かせない軽量化の工夫などを実機で確認できる。

ドローンスクールを運営する株式会社奈良自動車学校(奈良市)は、ドローン講習専用設備を持つ全国でも珍しいドローンスクール。当日はDJI Air3の操縦体験や、講習説明会を提供する。同社は自社の事業としてスクールを運営するだけでなく、地域のドローン普及に力を入れており、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会を構成している。

京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は2022年7月に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で第一回ドローンフォーラムを開催しており、今回の技術の展示と第一線で活躍する10人以上の専門家の登壇による講演、パネリディスカッションを開催している。今回の「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」はその後続企画にあたる。増尾朗実行委員長は「第一回がドローンを知る、触れるイベントだったので、第二回の今回は体感するイベントを目指して企画しました。ご来場のみなさまにドローンの魅力を吸収して頂き、社会をより豊かにする活動にご活用いただきたいと考えております」と話している。

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

発表は以下の通り

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

京阪奈エリアのドローン産業振興を志す有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾 朗)は3月12日(火)、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲モリーナ(大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75、西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)で、ドローンの真価を体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催します。 館内でドローンが飛行したり、会場の特徴でもある木材を組み込んだ天井を能登地震の震災対応で活躍した小型ドローンが点検飛行をしたりする様子を目撃できます。事業の創出や拡張、防災対策、エンターテインメントの構想、好奇心の充足、など充実した時間をご提供します。ドローンの飛行を実際に見て、操縦体験もできます。是非お越しください。入場無料。※事前web登録でオリジナルグッズプレゼント。

記

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本部=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及びWEBサイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

WEBサイト https://www.keihanna-drone.com/

会場はここ、咲洲モリーナ

主催団体の代表企業、奈良自動車学校も操縦体験を提供

FPV体験をぜひ

菱田技研工業が展示する機体のひとつ

能登半島地震、原発格納容器内点検などで活躍中のLiberawareのIBIS2もフライト

JIWは東京の機体を大阪から動かす体験を提供

AGLは長時間飛行、長距離飛行チャレンジ中の機体「G4S」をお披露目 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

京阪奈エリアでのドローン産業振興を推進する有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾朗社長)は3月12日、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲(さきしま)モリーナで、ドローンを体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催すると発表した。FPVドローンによる臨場感満点の館内ツアーが体験できるほか、能登半島地震の災害支援で活躍した狭小空間用点検ドローン2の飛びざまを目の前で見られるなど、ドローンの活躍する世界を体感できる。防災、産業振興、観光、エンターテインメントなどの事業創出、拡張などへの刺激を目指す。入場無料。

FPVで鳥体験、能登半島で活躍のIBIS、コンセントドローンも 「咲洲プレ万博」公式イベント

SUPER D★EXPERIENCEは、従来のドローンの体験会を超えた体験の提供を目指すイベント。ドローンの飛行を歓迎する会場で、厳選された特定の機体について、ネットなどに遮られることなく飛行する様子を見られる。大阪・関西万博の機運を醸成する目的で2023年4月から展開中の官民連携プログラム「咲洲プレ万博」の公式イベントでもある。咲洲プレ万博実行委員会に参画する公益財団法人大阪産業局(大阪市中央区)もブースを出展し、空飛ぶクルマのバーチャル体験を提供する。

会場となる咲洲(さきしま)モリーナは、建設機械、イベント用品など総合レンタル事業を手掛ける西尾レントオール株式会社(大阪市中央区)が開設した複合研究開発・交流拠点、R&D国際交流センター(大阪市住之江区)の敷地内に整備された木造モジュール施設。アスファルト敷の段差がない構造で幅広い催し物に対応する。ドローンの飛行も歓迎姿勢で、天井に木製のアーチがはりめぐらされた造形が特徴で、SUPER D★EXPERIENCEではドローンが天井に接近する様子を目撃できる予定だ。

登場する事業者はいずれも目玉企画となりうるケースばかりだ。シーサイドスカイ&YDLは自作の小型FPV機を館内を鳥のように飛行する計画。機体に搭載されたカメラの映像がドローンの視線をとらえ、ゴーグルを装着するとまるで小さなドローンの操縦席に乗っているような、空間を自在に飛ぶ楽しさ、鳥になったかのような気分を満喫できる。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は、点検作業員を悩ませる狭くて暗くて危険な屋内空間に入り込むことを得意とする小型機IBIS2(アイビスツー)を持ちこみ、咲洲モリーナの模擬点検に挑む。木を組んだ天井をどう飛ぶか、機体からどう見えるのかが見ものだ。同社の機体は東京電力が福島第一原子力発電所の格納容器内を点検するときにも採用された話題機でもある。

菱田技研工業株式会社(堺市)は、バッテリーが充電されていなくても家庭用コンセントにつなげれば飛ばせるコンセントドローンを披露する予定だ。機体に吸盤をとりつけてビルの壁にはりつくドローンも展示する。ドリルなどの作業機と組み合わせることで、高所作業の機械化、無人化を促進する技術として注目されていて、2023年に開催されたJapanaDrone2023では技術論文コーナー「ポスターセッション」で最高賞の理事長賞を受賞している。

ブースも現場感覚の体験ができるコンテンツが満載だ。インフラ点検で実績を重ねている株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は米AIドローンメーカー、Skydioの機体を展示するほか、東京に設置しているドローンの格納庫、Skydio Dockを大阪の会場から遠隔操作する様子を披露。設備さえおいておけば離れた場所で警備、点検が可能になる体験を提供する。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)は、同社が開発したマルチコプター型ハイブリッド機「AeroRangeG4-S」を展示する。バッテリー、発電機の併用で長時間、長距離飛行を得意とする機体で、物資輸送などへの活用が強く期待されている。2月29日に福島県浪江町で行われた国土交通省の実証実験に参加したさいは、不具合の発生で中断をするまでの間だけで、速報値で69.7㎞を実飛行した。残った燃料から推計するとい推定飛行距離が相当程度上乗せできる見込みで、確報が楽しみな状況だ。館内飛行はしないが、長時間、長距離飛行に欠かせない軽量化の工夫などを実機で確認できる。

ドローンスクールを運営する株式会社奈良自動車学校(奈良市)は、ドローン講習専用設備を持つ全国でも珍しいドローンスクール。当日はDJI Air3の操縦体験や、講習説明会を提供する。同社は自社の事業としてスクールを運営するだけでなく、地域のドローン普及に力を入れており、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会を構成している。

京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は2022年7月に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で第一回ドローンフォーラムを開催しており、今回の技術の展示と第一線で活躍する10人以上の専門家の登壇による講演、パネリディスカッションを開催している。今回の「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」はその後続企画にあたる。増尾朗実行委員長は「第一回がドローンを知る、触れるイベントだったので、第二回の今回は体感するイベントを目指して企画しました。ご来場のみなさまにドローンの魅力を吸収して頂き、社会をより豊かにする活動にご活用いただきたいと考えております」と話している。

発表は以下の通り

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

京阪奈エリアのドローン産業振興を志す有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾 朗)は3月12日(火)、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲モリーナ(大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75、西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)で、ドローンの真価を体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催します。 館内でドローンが飛行したり、会場の特徴でもある木材を組み込んだ天井を能登地震の震災対応で活躍した小型ドローンが点検飛行をしたりする様子を目撃できます。事業の創出や拡張、防災対策、エンターテインメントの構想、好奇心の充足、など充実した時間をご提供します。ドローンの飛行を実際に見て、操縦体験もできます。是非お越しください。

入場無料。※事前web登録でオリジナルグッズプレゼント。

記

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本部=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及びWEBサイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

WEBサイト https://www.keihanna-drone.com/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。