KDDIスマートドローン株式会社(東京都)などは2月3日、東京・北区と足立区の間を流れる荒川下流で2機のドローンを同時に自律飛行させる実験を1月に実施したと発表した。機体には株式会社プロドローンの「PD6B-Type3」を物流機として、DJIの「Matrice 300 RTK」を河川巡視機として使った。それぞれのドローンにはKDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」を各機体に搭載。国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所(東京都北区)からKDDIスマートドローンの自律飛行技術「スマートドローンツールズ」の運航管理システムを使い、モバイル通信の環境を整え、遠隔制御した。

PD6B-Type3、Matrice 300 RTKに、KDDIのモバイル通信技術を連携

実験は1月27日、荒川下流で、KDDIスマートドローン、プロドローンのほか、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所、八千代エンジニヤリング株式会社が合同で実施した。実験の目的は河川上空利用ルールの策定と運航管理の有効性確認。「PD6B-Type3」が東京都足立区側にある「都市農業交流館」から飲み物と食べ物を対岸の北区側にある「荒川岩淵関緑地バーベキュー場」に自律飛行で配送し、「Matrice 300 RTK」が北区にある岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定して画像データを取得した。

発表は以下の通り

全国初の河川上空利用ルールの策定に向け、ドローンによるフードデリバリーや河川巡視の実証実験を実施~荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行~

KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン)は2023年1月27日、国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所(所在地:東京都、事務所長:出口 桂輔、以下 荒川下流河川事務所)、八千代エンジニヤリング株式会社(本店:東京都台東区、代表取締役社長執行役員:高橋 努)、株式会社プロドローン(本社:愛知県、代表取締役社長:戸谷 俊介 、以下 プロドローン)と合同で、荒川下流河川内において、全国初(注1)の河川上空利用ルールの策定に向けたフードデリバリーおよび河川巡視の実飛行・運航管理の実証実験(以下 本実証)を実施しました。

■背景

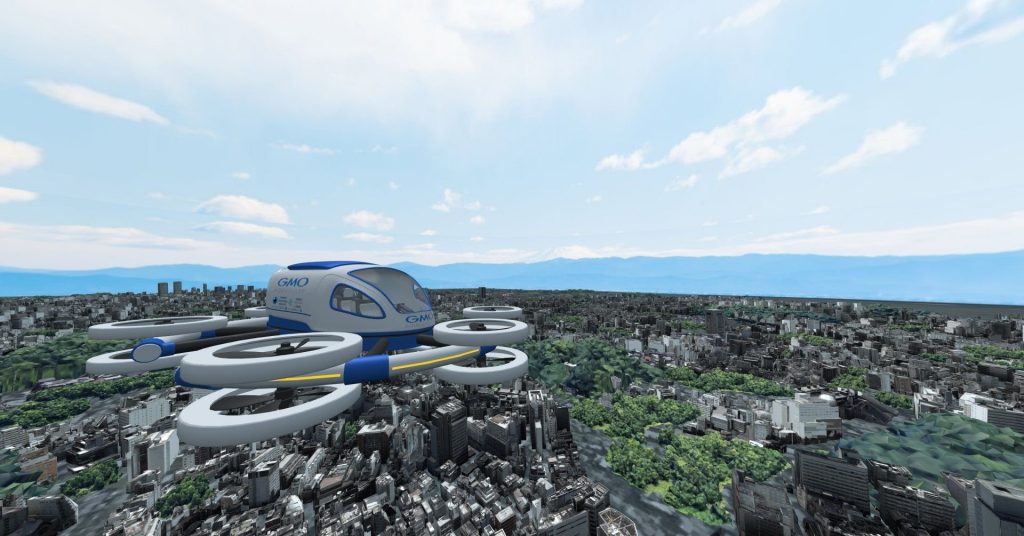

2022年12月に施行された改正航空法で「有人地帯における補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)」が可能となったことを機に、都市部におけるドローンの利活用に期待が高まっています。 ドローンは生産年齢人口の減少に伴う労働力の代替や、災害時における状況把握や物資配送など、さまざまな社会課題を解決するテクノロジーのひとつとして、社会実装に向けた取り組みが進められています。

■本実証について

将来の荒川下流(都心部)におけるフードデリバリーや河川巡視のドローン運航を想定し、荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行させ、河川上空利用ルールを策定する上での実用性・有効性を検証しました。

KDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」(注2)を各機体に搭載し、「スマートドローンツールズ」(注3)の運航管理システムを利用することで、モバイル通信によるドローンの自律飛行を可能とし、事務所内から遠隔制御を実施しました。

1.実施内容

(1)物流・河川巡視用途での実用性・有効性の検証

①フードデリバリー

都市農業交流館内のマルシェの飲食物等を荒川岩淵関緑地バーベキュー場に自律飛行で配送しました。

②河川巡視

岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定し、ドローンの自律飛行により巡視に必要な画像データの取得を行いました。各種データの送受信にもモバイル通信を使用しました。

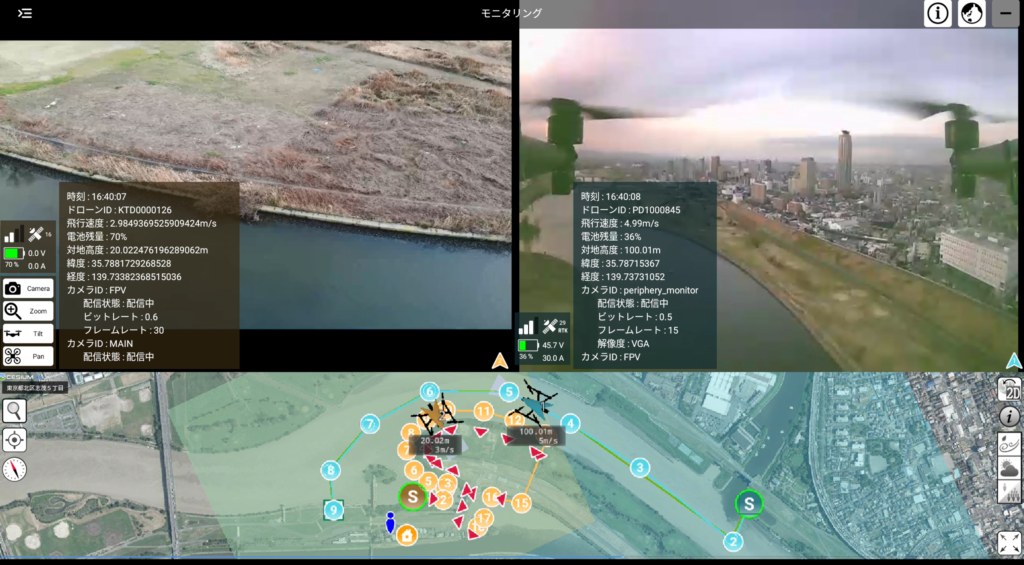

(2)遠隔オペレーションの実用性・有効性の検証

荒川下流河川事務所の災害対策室をオペレーションルームに見立て、運航管理システムを通して、機体の飛行位置、状態、電波状況、GPS 精度、気象情報や、機体に搭載されているカメラからのリアルタイム映像を確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を行いました。

2.使用した機体

・PD6B-Type3(プロドローン製)

PD6B-Type3 「PD6B-Type3」は、最大ペイロード30kgを誇る大型機で、高い安定性と可搬性を両立させた産業用プラットフォームです。レーザー測量機や物資輸送機として、すでに多くの企業、幅広い産業用途で使用されている現行のPD6B-Type2をさらに進化させました。目視外自律飛行に対応し、今後のレベル3、4前提社会において活躍する機体構成となっています。

今回の実証では、①フードデリバリー において飲食物を、荒川をまたいで対岸へ運びました。

・Matrice 300 RTK(DJI製)

Matrice 300 RTK 「DJI Matrice 300 RTK」は、最新の航空技術から着想を得て設計された産業用ドローンです。安定した飛行性能と30倍ズームカメラ、360度衝突回避センサーなどの優れた空撮機能を備え、あらゆる点検や監視での利用に最適な機体です。

今回の実証では、②河川巡視 において、岩淵水門・低水護岸の空撮を行いました。

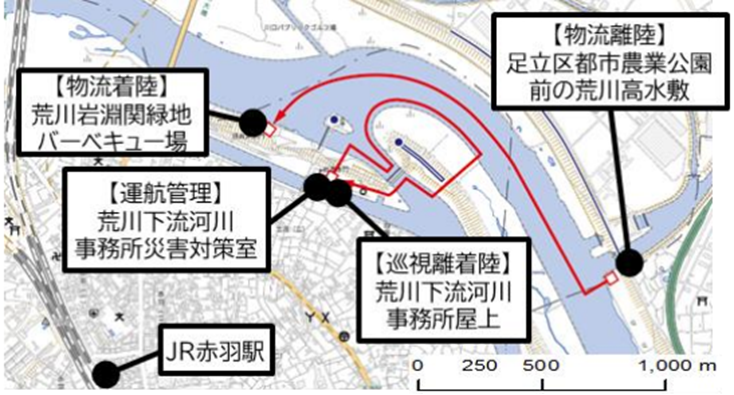

3.飛行ルート

フードデリバリー: 足立区都市農業公園前の荒川高水敷から荒川岩淵関緑地バーベキュー場まで、高度約50~100mで運航しました。

河川巡視 : 荒川下流河川事務所屋上から高度約30mで一帯を運航しました。

本実証の飛行ルート

対岸へ飲食物を運ぶ「PD6B-Type3」

荒川下流河川事務所屋上から飛び立ち河川巡視を行ったMatrice 300 RTK

運航管理システムの画面(機体の飛行位置や河川巡視に必要な情報などを機体搭載カメラからのリアルタイム映像で確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を実施) 4.結果

本実証により、都市部のドローン物流において、河川上空の活用が有効であること、河川巡視において必要な画像データをドローンの自律飛行によって取得できることを確認しました。また、物流用・河川巡視用の2機のドローンを同時に遠隔自律飛行させることで、複数用途のドローンの運航管理を一カ所に集約することの実用性・有効性の検証を行いました。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.10.5

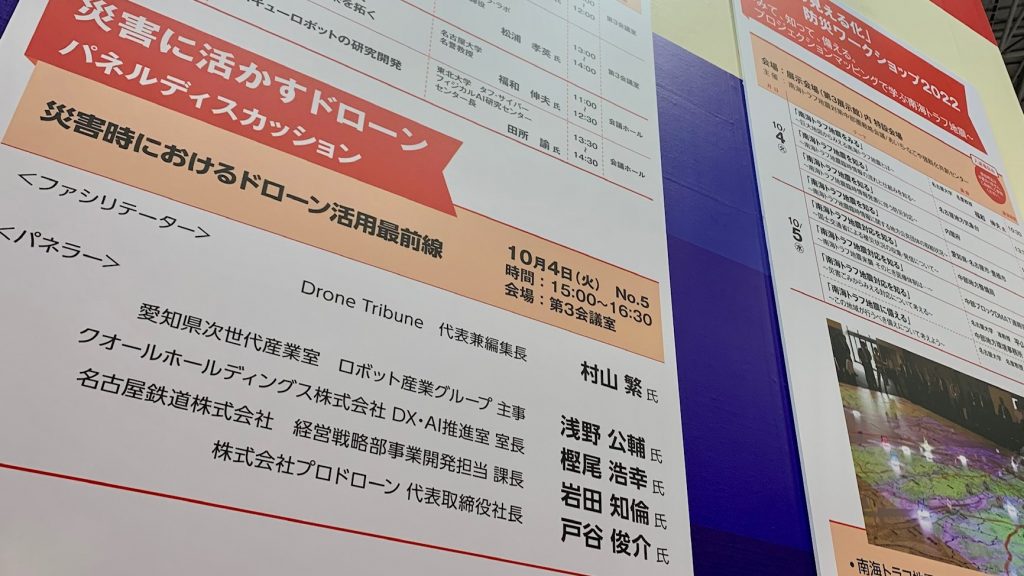

防災技術の見本市、「第10回ライフガードTEC 2022」が10月4日、名古屋市国際展示場(ポートメッセなごや)で開幕し、ドローンの展示コーナーでは機体のほか、架線用ソリューションや、アラミド繊維ケプラーで電源をまいたロープなどの技術が人目を引いた。株式会社プロドローンの長時間飛行対応機、SkyDriveの物流機「SkyLift」なども会場に彩りを添えた。防災活用に関するパネルデフィスカッションも盛会で、パネリストとし登壇したクオールホールディングス株式会社の樫尾浩幸DX・AI推進室長が、災害時の備えや経験談、課題などについて説明すると来場者が身を乗り出していた。パネルディスカッションにはDroneTribubeの編集長、村山繁がファシリテーターで参加した。

電線コード入りロープ、架線安全装置などニッチなソリューションも

プロドローンのフラッグシップ機「PD6B Type3」 第10回ライフガードTEC 2022は、愛知県、名古屋市などが構成する「名古屋市国際見本市委員会」が主催し、「南海トラフ地震対策中部圏戦略会議」の共催で開催する見本市。内閣府政策統括官(防災担当)など中央府省庁が後援している。設置されたドローンの展示コーナーでは、愛知県に拠点を構える企業を中心にブースの出展やパネルの展示が行われた。

プロドローンは120ccエンジンを搭載した無人ヘリコプターや、同社のフラッグシップ機で6本のアームを持つマルチコプター「PD6B-Type3」、水中ドローンを水面に運ぶことを想定した水空機「PD4-AW-AQ」などを展示した。空飛ぶクルマの開発で知られるSkyDriveは30㎏の荷物を運ぶ物流機「SkyLift」の実機を紹介した。愛知縁春日井市を拠点とする株式会社テラ・ラボも、開発施設のある福島県南相馬市から固定翼機を出品。株式会社DSAは20㎏まで持ち上げられるマルチコプター「CarryMD1」や、警察、消防などの用途を想定した折り畳み可能なクアッドコプター「DS10」などを展示した。空撮、人材育成などを手掛ける株式会社FREIHEIT(フライハイト)は災害発生時の飛行方法についてパネル展示をした。

各社ブースに展示されたソリューションも注目された。FREIHEITのブースには、岐阜県各務原市を拠点に活動するサクラボテクノロジーズ合同会社の架線用安全装置などが展示され、関心を寄せる専門業務従事者などの足を止めた。DSAのブースでは、株式会社共和製作所(愛知県碧南市)が、同社のカーボン加工品ブランド「蕨山CARBON」の技術で加工したアタッチメントや、アラミド繊維ケプラーにリード線をまいて1本のロープに仕立てた「ドローンウィンチ用の電源コード入りアラミドロープ」が展示され、来場者から説明を求められていた。

パネルディスカッションではクオールHDの樫尾浩幸DX・AI推進室長が、災害時に被災地から要請の多い薬剤や、その運搬に関する課題のほか、「お薬手帳」の重要性と近くはじまる薬局でのデジタル化などの説明が参加者の興味をひいた。樫尾氏は社名の由来が「クオリティ・オブ・ライフ」にあることを伝え、「ドローンやその他の技術で、あんしんを追求する取り組みを今後も続けていく」と抱負を述べると、参加者の表情がいっせいにほころんだ。

パネルディスカッションには、樫尾氏のほか、愛知県次世代産業室の浅野公輔主事、名古屋鉄道株式会社の岩田知倫課長、プロドローンの戸谷俊介社長が登壇し「災害時におけるドローンの活用最前線」をテーマにそれぞれの取組を披露したうえで意見交換を展開した。

愛知県の浅野主事は、災害時のドローン運用の体制について、ドローン配備した団体が自身で運用するケースや、民間のドローンを扱う団体などと連携協定を締結したうえで運用を依頼、要請するケースなど複数の方法があることなどを説明。「発災時の災害状況や対応体制に応じて選択肢を使い分けていきたい」と話した。

名鉄の岩田氏は、名鉄として歴史的に空の事業に関わっている経緯や、鉄道インフラの点検にドローンを活用していること、ドローンを操縦するパイロット人材の育成に力を入れていることなどを説明した。プロドローンの戸谷社長尾は、緊急時のドローンの使い方として無線基地局として活用する方法が注目点であると指摘し、社内で関連の開発を進めていることを明らかにした。

来場者からは、空の渋滞不安、ドローン操縦の国家資格化導入に伴う影響などに質問が寄せられ、パネリストがそれぞれの考えを披露した、参加が「勉強になりました」とコメントする場面もあった。

第10回ライフガードTEC2022は10月5日まで名古屋市の名古屋国際展示場(ポートメッセ)第3展示館で開催されている。

FREIHEITのブースで展示されたサクラボテクノロジーズのソリューション。櫻井優一代表が「超ニッチです」と言いながら紹介

プロドローンの無人ヘリ

DSAのブースに展示された共和製作所の「ドローンウィンチ用の電源コード入りアラミドロープ」

パネルディスカッションの案内板

DSAが展示した「CarryMD1」と「DS10」

SkyDriveのSkyLift

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.12.19

KDDI株式会社(東京)、株式会社KDDI総合研究所(埼玉県ふじみ野市)、株式会社プロドローン(愛知県名古屋市)は2021年12月14日、水中ドローンを空のドローンで潜水場所まで運び、モバイル通信を使って遠隔操作するシステム「水空合体ドローン」のデモンストレーションを横浜市の海洋レジャー施設、「横浜・八景島シーパラダイス」で実施した。水中ドローンを抱えたプロドローン製の機体が自動で離陸、着水し、その後離陸地点まで帰還した。報道陣はその様子をカメラに納めた。雨天の中で安定して飛行し、水中ドローンの活動範囲拡大の可能性を示した。一方、バッテリー交換作業でトラブルが生じ予定の一部を取りやめており、人が関わる作業の重要性と改善余地を浮き彫りにした。

水中ドローンの制約に挑戦、水中映像をリアルタイム伝送

デモは、パークの海に触れ合う施設「うみファーム」で行われた。水際に設けられたポートから、水中ドローンを抱えたドローンが自動で離陸し、5mほど浮上して水面を10メートルほど進んで着水する様子が披露された。着水した機体はプロペラを停止してしばらく水面に浮かんだのち、再び起動、離陸し、離陸地点に帰還した。雨が降る中で安定して飛行した。

「水空合体ドローン」は空、水中の2つのドローンを一体化させた機体とそれを制御し、撮影した映像をリアルタイム伝送するシステムだ。プロドローンが開発した空飛ぶ機体と、QYSEA社の水中ドローンのカスタマイズ機を組み合わせた。字面で間違いやすいが、ひとつの機体が飛んだりもぐったりする水空両用機ではない。

開発の原点は水中ドローンの活躍範囲の拡大だ。水中ドローンには、生身のダイバーの代わりに水中の様子を確認する機体として、漁場、発電設備、ダム、上下水道の点検などで用途が拡大している。一方で、水中ドローンの操作はケーブルのつながっているコントローラーを使う必要がある、行動範囲に制約がある。沖合の水中を点検するには、船で目的地付近の水域までこぎだし、点検ポイントについたところで水中ドローンを潜水させる。潜らずに済むとはいえ、水域まで船で人が出向く手間を省くことが、水中ドローンの運用で課題となっていた。

水空合体ドローンはその課題解決を目指した。操縦者はドローンで点検したい水域までドローンを飛ばし、目的地で着水させる。着水後、水中ドローンが切り離され対象を点検する。水中ドローンの位置は音響測位装置の情報で確認できる。水面で待機する空のドローンとケーブルでつながっていて、水中でとらえた映像は空のドローンを経由して、操縦者の手元やモニターなどにリアルタイムに中継できる。水面で待機しているドローンとつながるケーブルは、たわみ過ぎないようきとれるウィンチを備えている。また水面で待機している飛ぶドローンも、潮の流れで位置がずれないように制御できる。このため原則、1人での運用が可能だ。

水空合体ドローンには、モバイル回線を利用して遠隔操縦と遠隔監視による目視外飛行を行うKDDIのスマートドローンの技術を使った。KDDIの松木友明氏(事業創造本部ビジネス開発部ドローン事業推進グループマネージャー)は、用途として養殖場の監視、洋上風力発電所の水中設備点検、海洋の二酸化炭素吸収量測定などを挙げ、「問い合わせも多く、ポテンシャルがある」と話した。

水空合体を可能にした技術として欠かせないのが空のドローンが水中ドローンを抱える仕組みだ。空のドローンは床下に水中ドローンを抱える専用のケージをつけた。このケージが着水後に開き、水中ドローンが潜水する。両機をつなぐ直径1.2mmのケーブルをウィンチでまきとることで水中ドローンの回収もできる。このケーブルには3本の電線が通っており機体操作、水中映像伝送の成功につながった。

なお空中ドローンは15分飛行可能で、8km航続飛行が可能だ。プロドローンの菅木紀代一副社長は「10km以上を目指す」と活動範囲のさらなる拡大に取り組む。

水中ドローンの位置確認のために搭載された音響測位装置は、水中ドローンが音波を出し、空中ドローンが受信して相対位置を計測する仕組みだ。KDDI総合研究所の川田亮一氏(イノベーションセンターイノベーション協創G研究マネージャー/工学博士)は「計測結果を空中ドローンのGPSによる位置情報と合成して水中ドローンの位置を特定する」と説明した。

機体の構成は、1960年代にイギリスで製作されたSF人形劇『サンダーバード』に登場する秘密救助組織、国際救助隊の特殊装備、サンダーバード2号とサンダーバード4号の組み合わせに似る。劇中では海の災害が発生すると、潜水マシンであるサンダーバード4号を、大型配送機のサンダーバード2号が輸送し、遭難者の救出に向かう。

一方、水空合体ドローンは無人で、操作者が搭乗しないうえ遠隔で操作できる。サンダーバードとは目的も機体の大きさも異なるが、優位性も認められそうだ。

一方、思わぬ落とし穴もある。デモンストレーション当日の雨の中、バッテリー交換時に水が機体内に入った。これにより、着水後の水中ドローン切り離しや回収、水中でとらえた映像の遠隔確認ができなかった。

技術的に一定水準に達したシステムにも、運用上のとくに人が関わる作業ではミスがはいりこむ余地がある。今後、機体、システム、作業工程などすべてを見直し、ミス発生の最小化やリスク管理まで含めた改良を進め2022年度中の商用化を目指す。

雨天でのデモンストレーション。傘をさすなかドローンが飛行

着水した水空合体ドローン

実験の様子を説明するKDDIの松木友明氏

水空合体ドローンの機体。ケージに水中ドローンが格納されている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2019.10.30

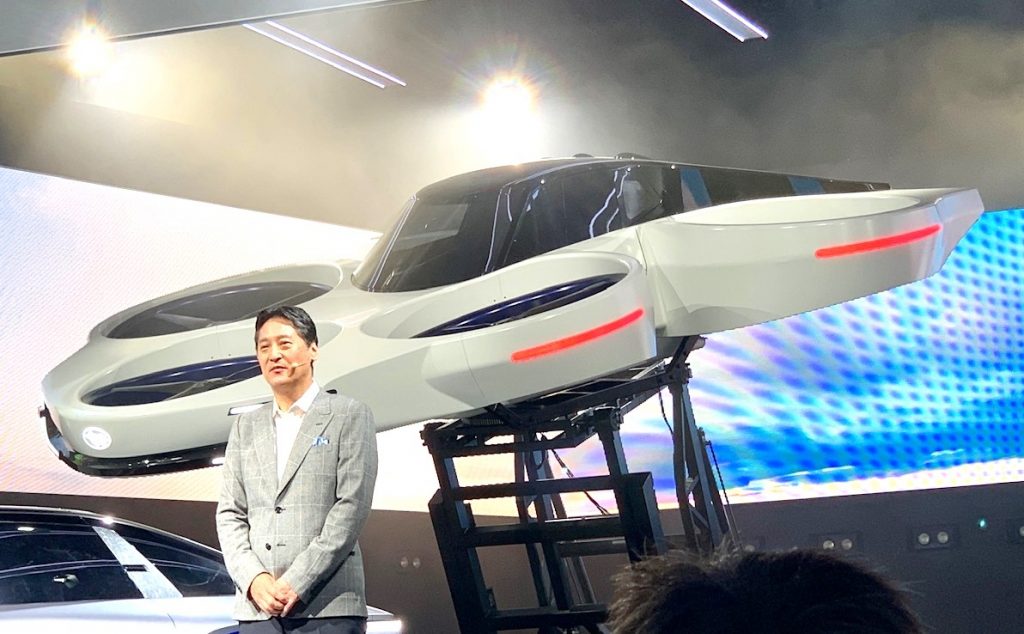

東京ビックサイトや周辺のお台場エリアで開催中の「第46回東京モーターショー2019」(一般社団法人日本自動車工業会主催)で、移動革命のけん引役が期待されるドローンのブースが人気を集めている。浮かんで進むホバーバイク、災害現場での救助用ドローン、ARを活用したドローンゲームでは来場者が足を止め、写真を撮影し、体験会で歓声が上がり、自動車の祭典から移動革命の祭典への変貌を象徴している。11月1日、2日にはFAI(国際航空連盟)公認のドローンレースも開催される。

「FUTURE EXPO」エリアに行列 「早く乗りたい」「かっこいい」

今回のモーターショーでは、ドローンが主役の一角を占める。会場のひとつである、トヨタが運営するモビリティのテーマパーク「MEGA WEB」では、浮かんで進むホバーバイクを開発するA.L.I Technologiesが浮かんで進むホバーバイク「XTURISMO」を初公開している。来場者が行列をつくり、展示の前で足を止めて写真撮影をしては「かっこいい」「早く乗りたい」などと歓声をあげている。プロドローンも災害現場で活躍が期待される「対話型救助用 パッセンジャードローン」を展示していて、赤い機体に多くの来場者が足を止め、大きさや使い勝手などを確かめていた。

10月27日で終了した500機のドローンを夜空に飛ばす天体ショー「CONTACT」も話題をさらった。

「ドローン操縦者向け教育アプリDRONE STAR」の案内がある会場の一角は、ARマーカーを使ったゲームの体験ブースとなっていて、体験者と見物者が人だかりを作っていた。リング状のゲートや色違いの札がたてられていて、体験者は、てのひらサイズのドローンを操り、輪をくぐり、ドローンに搭載したカメラで札のARマーカーをとらえる。カメラがマーカーを認識すると、タブレットにモンスターが現れる。ドローンを上手にあやつり、カメラがマーカーをとらえ続ければ、モンスターを攻撃して倒すことができる。制限時間までに獲得できるポイントを競うところが、競技のような楽しみ方ができる。

10月26日、27日などに開催した体験会では、親子連れ、カップル、友達同士などの来場者が夢中になって操作に興じ、歓声をあげた。その様子を周囲でみていた来場者も、うまくポイントを獲得すると拍手をおくっていた。

体験会は11月2日、3日、4日に開催される。各日とも、12:00、13:30、16:00に開催する予定で、参加には当日午前に配布される整理券が必要だ。10月に開催された体験会では午前中に整理券を配布し終えている。

なお11月1日、2日には、スカイスポーツの国際競技連盟であるFAI(国際航空連)公認のドローンレースとカンファレンス「FAI Drone Tokyo 2019 Racing & Conference」が開催される。東京モーターショーでドローンレースが開催されるのは今回が初めてで、今回の目玉イベントのひとつだ。公式アンバサダーをアイドルグループの日向坂46がつとめる話題性やレースとコラボしたライブも含め、東京モーターショーの目玉イベントとなっている。次回の体験会は、レースの余韻にひたりながら体験会に臨むことも可能だ。

アニメから飛び出したような迫力満点のデザインのXTURISMO

プロドローンが出展した救助用機体

ARゲームの体験会はこれが目印

大人も子供も夢中でトイドローンを操縦

このマーカーをカメラで撮影し続けると、タブレット画面に飛び出すモンスターをやっつけることができる

がんばれ~!

雄姿を納めないと

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。