- 2024.3.25

株式会社ACSL(東京)の株価が引き続き堅調だ。3月25日午前の東京証券市場では株価は1100円から1200円圏で推移した。一時、年明けからの高値となる1290円を付け、2月15日の安値585円から2.2倍の水準で取引された。同社は3月21日、同日の取引終了後に同社製ドローンの航空自衛隊による空撮機としての採用を発表したあとに買いが集まりやすくなっており、市場では引き続き材料視されている。また3月25日は、3月14日に発表した株式会社りそな銀行を相手先とする相対型コミットメントラインの契約締結予定日となっていて、市場がACSLの財務基盤の改善と経営の機動性が高まる期待も好感したとみられる。同社は日本郵便株式会社(東京)と共同開発した物流ドローン「JP2」を3月4日から22日にかけて兵庫県豊岡市で飛行施行を実施しており、今後への期待が高まっている。

経営基盤強化、販売展望などに期待

ACSL株3月12日に防衛装備庁による同社製品の3億7000万円の受注を発表すると、発表翌日の3月13日には買いが殺到しストップ高となった。3月21日には取引終了後に航空自衛隊による同社製ドローンの採用を発表し、再びストップ高となった。それまで市場環境や販売不振などから株価は低下傾向だったが、市場の見方に変化の兆しが表れた。

ACSLはこれまでも同社の市場へのアプローチについて情報を発信してきたが、市場は今回の情報を、大規模な取引の成立と、今後の取引の展望期待を含むと受け止め、買いが入りやすい状況となっている。

加えてりそな銀行との間で、期間を設定したうえ、限度額の範囲で自由に融資を受けられるコミットメントラインを締結する方針を3月14日に発表しており、3月25日がその契約締結日であることから、経営体制の自由度への期待を集めやすくなっている。なおACSLのコミットメトライン契約の限度額は10億円で、期間は3月25日から7か月間だ。

ACSL株は昨年(2023年)1月3日に最近の高値1811円をつけている。厳しい市場環境などもあり漸減傾向だったが、今回の政府調達と一連のその具体的な採用情報が、同社製品への見直しを強く促しそうだ。

また一連の政府調達とは別に、日本郵便と開発した物流ドローンを3月4日から22日にかけて、兵庫県豊岡市で飛行させた。今後、生活圏上空での飛行が可能になる型式の取得も視野に入れていて同社への期待をけん引することになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.1.24

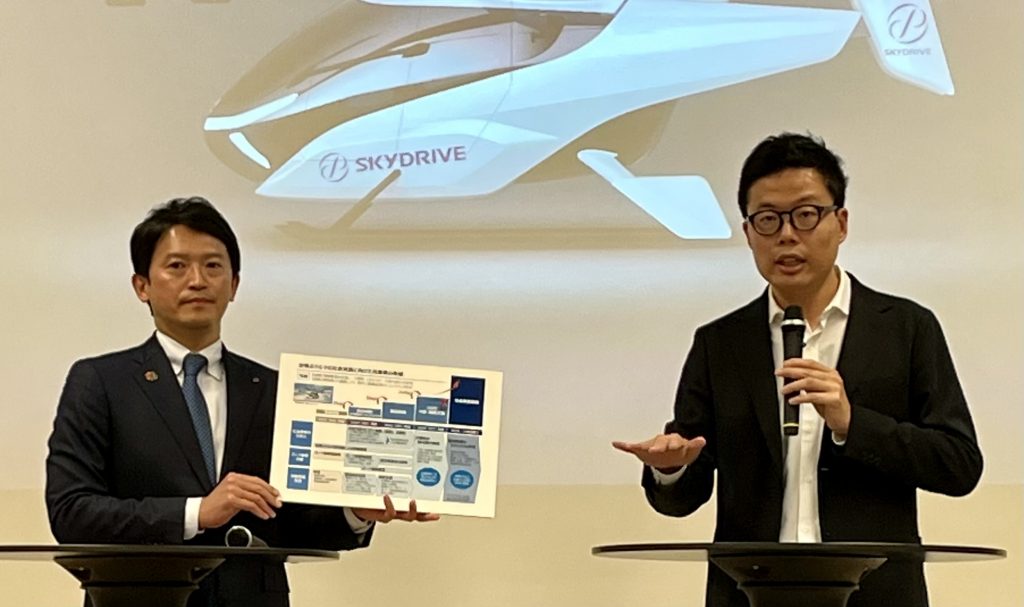

いわゆる空飛ぶクルマなどの次世代エアモビリティなどを開発している株式会社SkyDrive(愛知県)は1月24日、兵庫県と、次世代空モビリティとして期待される空飛ぶクルマの早期実現に向けた取り組みを進めるため「連携と協力に関する協定」(連携協定)を締結した。兵庫県は提携の席上、空飛ぶクルマなどの社会実装を進めるため、2025年の大阪・関西万博での飛行実現も視野にいれながら、県として社会受容性の向上、ポート整備支援、事業開発支援の3つの切り口で取り組む方針を発表し、4月からの2023年度以降に「次世代空モビリティ会議」の運営を始める方針を明らかにした。齋藤元彦知事は、「取り組みを通じ、子供たちに夢をあたえたい」と述べた。

兵庫県が受容性、ポート、事業開発で取り組み加速 2023年度に「次世代空モビリティ会議」創設へ

連携協定を締結し握手を交わす齋藤元彦・兵庫県知事(左)と福澤知浩・株式会社SkyDrive 代表取締役CEO(写真提供:中央復建コンサルタンツ株式会社・松島敏和氏) SkyDriveは、2025 年の大阪・関西万博開催にあわせて、大阪ベイエリアで空飛ぶクルマを使ったタクシーサービス(エアタクシー)の実現を目指していて、大阪府、大阪市とは2021 年 9 月に「空飛ぶクルマ」実現に向けた連携協定を締結している。これに基づき、社会受容性向上活動や、実証実験を進めている。飛行エリアを淡路島、瀬戸内エリアに広げることも展望していることから、今回兵庫県とも連携協定を結ぶことになった。

連携協定の目的は、「空飛ぶクルマの開発と社会実装に取り組むことにより、科学技術の発展、イノベーションの創出、地域活性化、産業振興、防災・減災及び 2025 年大阪・関西万博に向けた機運醸成を推進すること」。①空飛ぶクルマの機体及び事業開発に資する実証②空飛ぶクルマの社会実装に向けた環境整備③空飛ぶクルマに係る情報発信など社会受容性の向上④空飛ぶクルマに関わる産業のエコシステム形成ーが内容だ。兵庫県は席上、空飛ぶクルマなどの実装に向けた取り組みを紹介した。短期目標を万博開催時の兵庫県での飛行、長期目標に県内での関連産業のエコシステム形成を掲げ、社会受容性向上、ポート整備支援、事業開発支援の3つの側面について、2023年度、2024年度、2025年度、2035年ごろまでの時系列で取り組み案を整理した。

社会受容性向上について、2023年度内に「次世代ソラモビリティ会議」を設置して諸課題の検討を進める。ポート整備支援では2023年度に候補地を選定、2024年度には事業者の探索を展望する。事業開発支援では2023年度にメーカー以外の運航事業者、サービス事業者なども含めた事業モデルを調査するほか、ヘリコプターでの実証、デモ飛行などの十進を補助する取り組みを進める計画だ。

2025年の万博開催時に大阪・兵庫間や兵庫県内の拠点間移動の実現を見据えるほか、2035年ごろにかけて、使途の多様化、飛行エリアの拡大、ビジネスのすそ野の拡大、開発製造、整備、人材育成などの拠点形成を含めたエコシステムの形成を目指す。

斎藤知事は「社会に受け入れられる乗り物にしたい」と述べた。

■齋藤元彦・兵庫県知事のコメント

兵庫にはベイエリアを中心とする海、山、川という多様なフィールドに加え、航空機産業の集積もあります。これまでのドローンの実証実験で培った知見を活かし、空飛ぶクルマの実現に向けた取組をこれから進めていきます。令和5年度には、空飛ぶクルマの社会実装に向けた予算を確保し、次世代空モビリティひょうご会議(仮称)を立ち上げ、社会受容性の向上、ポート整備支援、事業開発支援を行っていきます。SkyDriveさんとは万博 1000 日前イベントで縁ができ、連携協定締結に至りました。これからも共に歩んでいきます。

■福澤知浩・株式会社SkyDrive 代表取締役CEO のコメント

兵庫県とは、これまで、実験機「SD-03」の展示や講演を通じて、空飛ぶクルマの社会受容性を高めるための活動を一緒に実施させていただいてきました。今回の協定で空飛ぶクルマの関西圏から淡路、瀬戸内へと広域化の実現に一歩近づくことができました。兵庫県は神戸空港やコウノトリ但馬空港もあります。ベイエリアから淡路島にかけては交通需要も見込め、空飛ぶクルマの運航に理想的な場所と感じております。空飛ぶクルマの実現により便利さと楽しさの提供に加え、防災機能の強化、地域活性化など、皆様の期待に応えられるよう推進して参ります。

兵庫県の取り組みを発表する齋藤元彦知事(写真提供:中央復建コンサルタンツ株式会社・松島敏和氏)

連携協定の展望を説明する兵庫県の斎藤知事(左)とSkyDriveの福澤CEO(写真提供:中央復建コンサルタンツ株式会社・松島敏和氏)

抱負を述べるSkyDriveの福澤知浩代表取締役CEO(写真提供:中央復建コンサルタンツ株式会社・松島敏和氏)

締結式会場となった「起業プラザひょうご」には大勢が集まった(写真提供:中央復建コンサルタンツ株式会社・松島敏和氏) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.2

政府主導のドローンの普及促進イベント「第1回ドローンサミット」(内閣官房小型無人機等対策室、兵庫県主催)が9月1日、神戸・ポートアイランドの神戸国際展示場で始まった。講演、展示、実演で構成し、社会実装を後押しする。初日は基調講演や自治体の代表者らが取り組みを披露した。ドローンの大型イベントは6月に千葉・幕張メッセで開催された「JapanDrone2022」以降、7月の「京阪奈ドローンフォーラム」や「国際ドローン展」、8月の「北海道ドローンフオーラム」と続いている。9月23日には静岡県御殿場市でドローンの飛行展示が主体の「富士山ドローンデモンストレーション」、12月には「JapanDrone/次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡)」が開催される予定で、ドローンのお披露目イベントは花盛りの様相だ。

経産省など共催、JUIDA、JDC、JUAV、JUTM、神戸市が後援

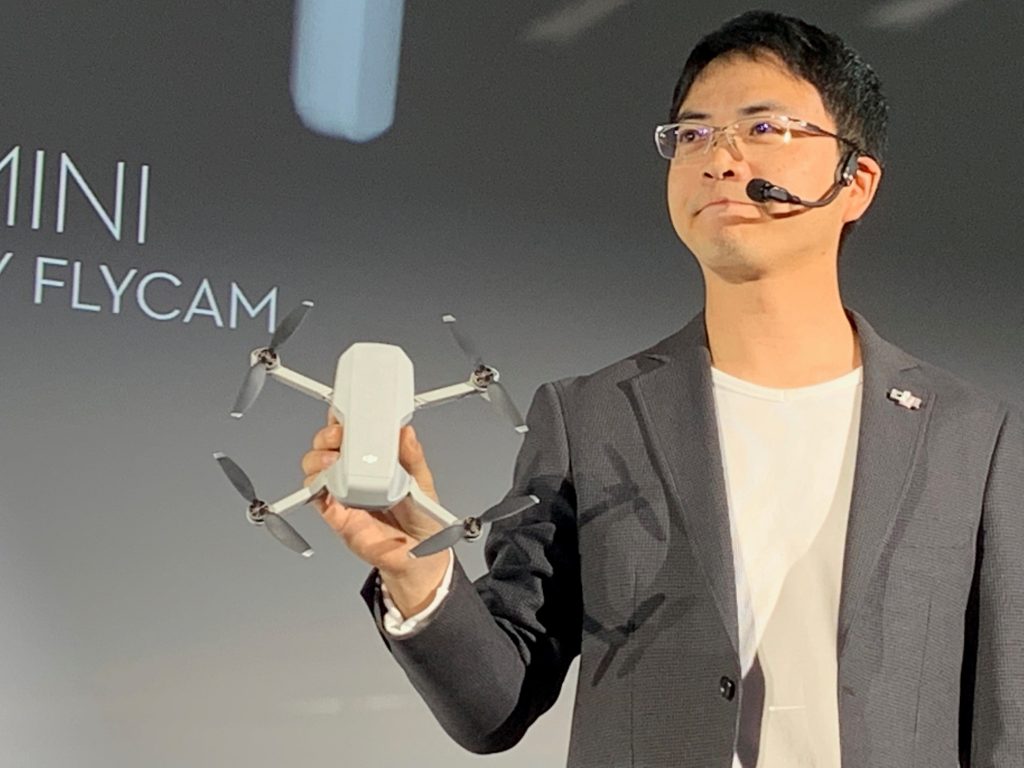

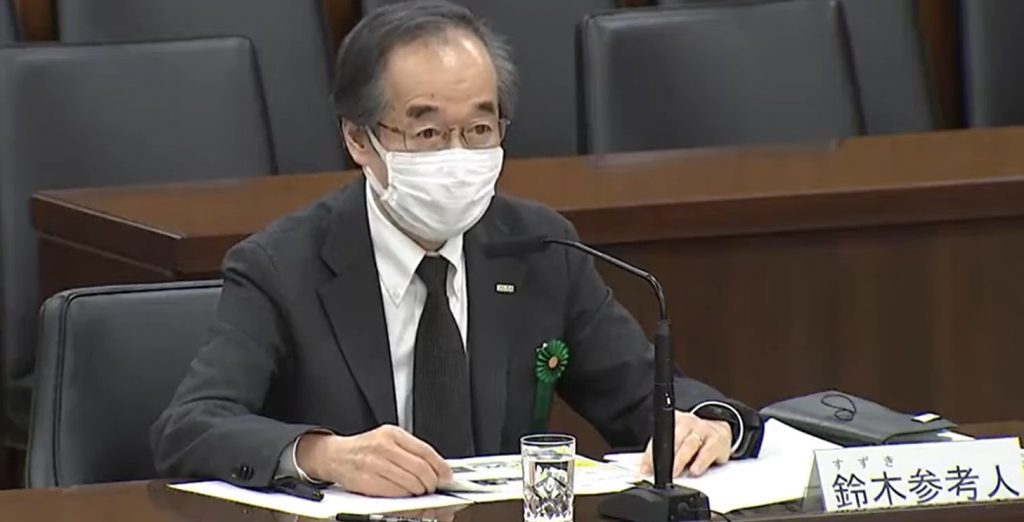

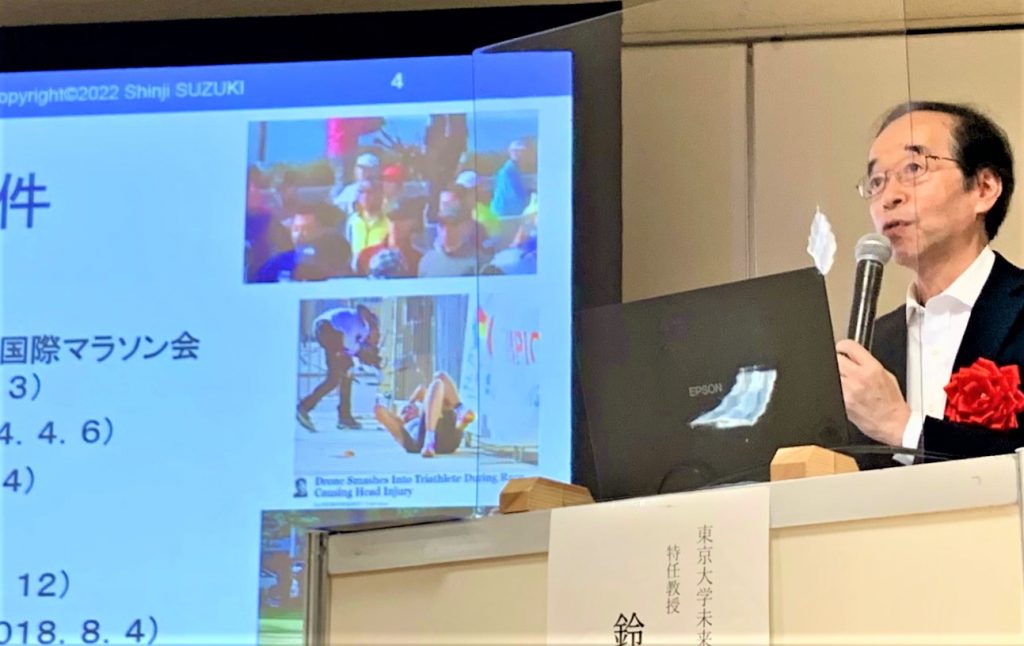

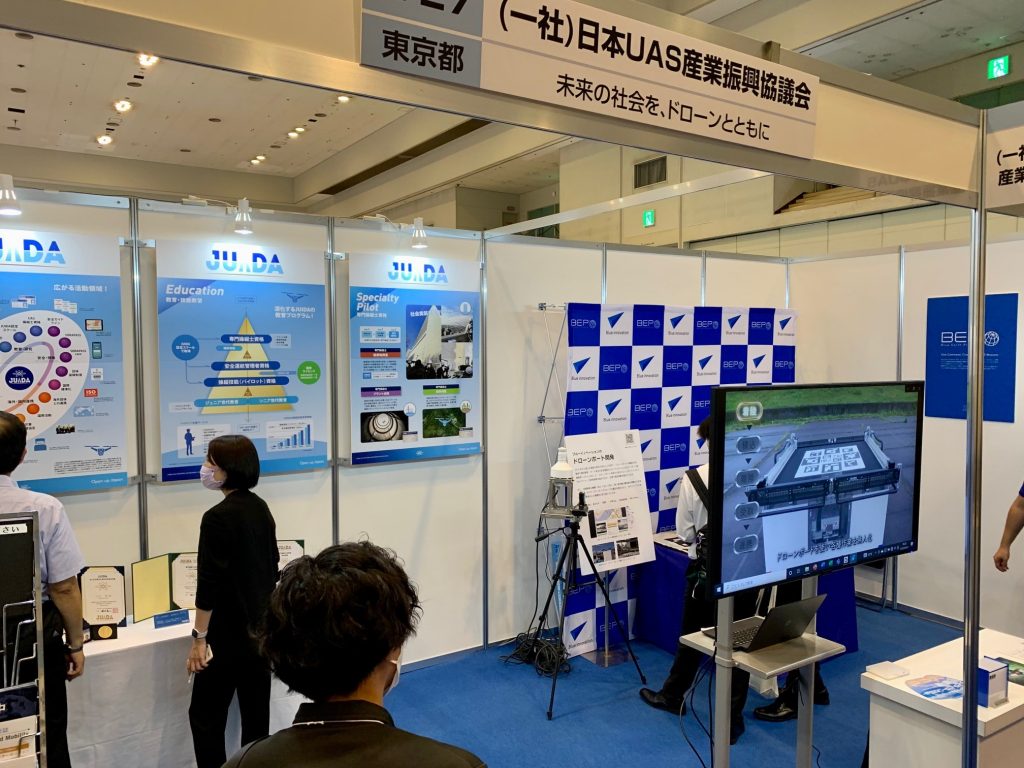

ドローンのルールづくりの世界的な潮流について後援したJUIDAの鈴木真二理事長 第1回ドローンサミットは、内閣官房小型無人機等対策推進室と兵庫県が主催し、共催に経済産業省、国土交通省、公益財団法人新産業創造研究機構が名を連ねた。公式サイトには明記されていないが、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV)、一般社団法人日本ドローンコンソーシアム(JDC)、日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、神戸市が後援している。

初日の9月1日は、JUIDAの鈴木真二理事長が東京大学未来ビジョン研究センター特任教授として、JDCの野波健三会長・代表理事氏代表が基調講演をした。

鈴木氏は、世界各国がドローンの安全確保に向けてルールつくりに取り組んでいる現状を紹介した。基本的な方向性はいずれも、リスクベース、ユースケースベース、パフォーマンスベースで議論されており、日本もその方向での議論にシフトしつつある現状を説明委した。また今後の課題に事業者の定義や国際的整合性、運航管理、無操縦航空機との関係などをあげた。

野波氏は独自に調査している世界のアセンブリー事業者の実態について、ランキング形式で紹介した。事業者数のうえで5位の日本は、製造された機体の最高速度比較、航続距離比較、飛行時間比較ではいずれも上位に入っていないことを指摘し、「ちゃんといいものを作ることが原点」と国内の開発事業者の奮起を促した。

また、「国の取組説明」では、内閣官房小型無人機等対策推進室、国土交通省、経済産業省がロードマップなどを示しながら、現状を報告した。

「自治体会議」では、兵庫県、神戸市、北海道、福島県、三重県、長崎県、小菅村(山梨県)の各自治体の代表者が、それぞれの取り組みを発表し、武田圭史慶応義塾大学教授、中村裕子東京大学特任准教授がコメントした。小菅村は村内に集落が8地区ある一方で、商店が村内に2つしかない。登壇した舩木直美村長は、買物弱者対策として、村内で展開している「新スマート物流」の取り組みを紹介、「ドローン配送は270回、買い物代行は670件の実績を積み重ねて参りました」実績をアピールした。また、同様に買い物弱者などの課題を抱える自治体と連携する協議会を組織したことも報告。「小菅村の取組は小菅村だけでなく全国の希望になると考えています」と述べた。

地域の連携は、今回のサミットの開催趣旨で言及されている。「ドローンの社会実装を進めるためには、持続可能な事業形態の形成と、社会的受容性の拡大が必要です。現在、各自治体で行われている各種の実証実験等の取組を全国的に発信すると共に、自治体間の連携を強化し、より一層ドローンの社会実装を加速させるため、国と自治体で開催します」が開催趣旨だ。

自治体会議に登壇した中では、小菅村の舩木直美村長が、開催趣旨である連携強化に直接言及した。

サミットは、国際フロンティア産業メッセ2022(国際フロンティア産業メッセ実行委員主催)の同時開催企画として行われた。

兵庫県の斎藤元彦知事は、この日午前10時に国際展示場2号館1階ロビーで行われた国際フロンティア産業メッセ2022の開会式に登壇し「第1回ドローンサミットを開催します」とあいさつ。その30分後の午前10時半に、同じ会場の2階会議室で階差されたドローンサミットであいさつに立ち「市民、県民、国民にドローンの利便性を感じてもらいたい」と述べた。サミットの開会式には、里見隆治経産省政務官、清水真人国交省政務官、田中和德ドローン議連(無人航空機普及・利用促進議員連盟)会長代理、鶴保庸介ドローン議連幹事長らが登壇し、あいさつした。

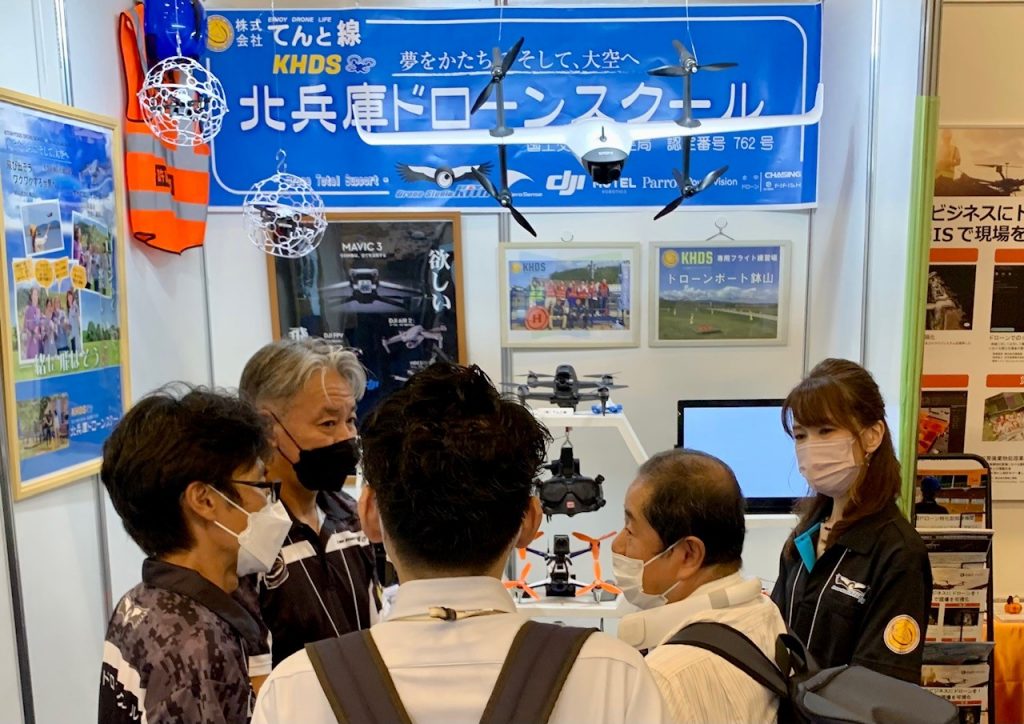

展示会場には株式会社テトラ・アビエーション株式会社の空飛ぶクルマの原寸大の機体が目を引いたほか、ドローンメーカー、運輸事業者、団体、研究機関などがブースを構え、開発した技術や取組事例を展示している。

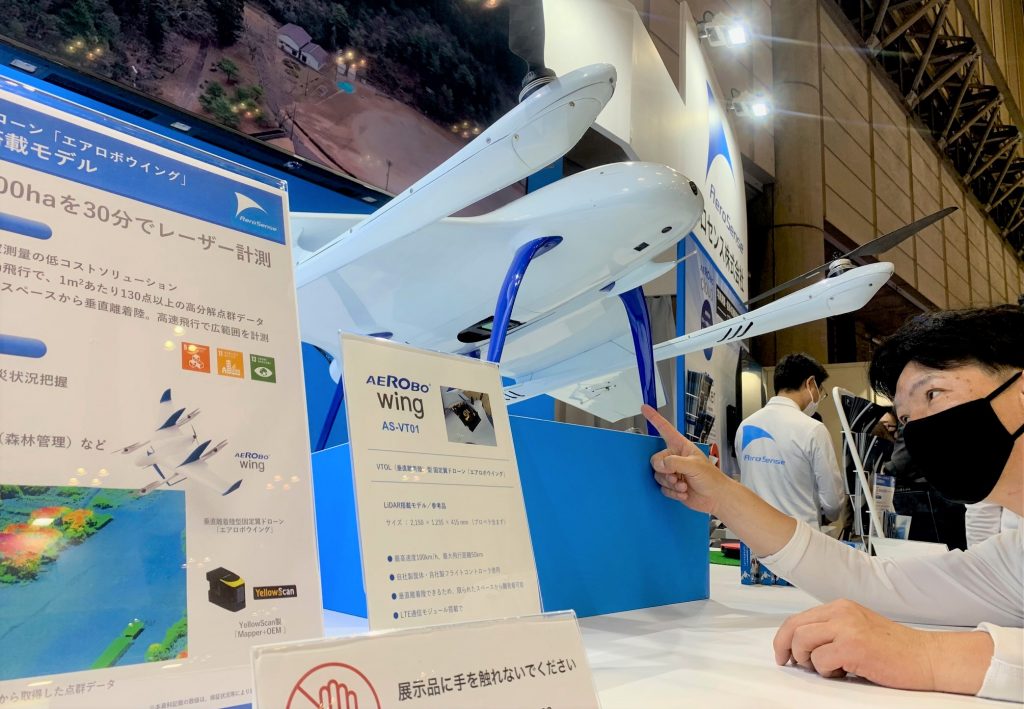

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークは、スイスに研究開発拠点を構えるサンフラワーラボのホームセキュリティーシステムを参考出品。自律航行するドローン「Bee」が敷地内を見回るシステムで、工場、研究所などの警備への市場性が見込める。ハイブリッド機製造の株式会社エアロジ-ラボ、国産VTOLエアロボウィングが話題のエアロセンス株式会社、狭所点検ドローンを独自開発したセブントゥーファイブ株式会社、ドローンポート開発やスイスFlyability社製球体ドローンELIOSの提供・運用、API連携技術などを手掛けるブルーイノベーション株式会社などが最新の取り組み紹介している。

ドローンサミットは9月2日も行われる。

野波健三・千葉大名誉教授(左上)、高杉典弘・内閣官房ドローン室審議官(左下)、斎藤元彦兵庫県知事(中央)、小菅村の舩木直美村長(右上)、小熊弘明・内閣官房ドローン室参事官(右下)

テトラ・アビエーションの空飛ぶクルマ「Mk-5」

刀剣のような直線美が目を引いた新明和工業の機体

千葉・幕張で6月に開催された「JapanaDrone2022」でも話題をさらったWINGCOPTER198。伊藤忠商事が出展

エアウォーターとセブン・トゥー・ファイブのブース

エアロセンスのブースで同社のVTOL「エアロボウイング (AS-VT01).」と共演する今井清貴さん

ドローンと既存物流との融合で“届ける”の最適化をけん引する新スマート物流の主力技術「AirTruck」も多くの人の足を止めた

岩本石油とACSLの共同展示にもひとだかり

iROBOTICSの技術も展示された

ジャパン・インフラ・ウェイマークが展示したSunflower.Labs(サンフラワーラボ)のホームセキュリティーシステム

TOMPLAは会場のある神戸・ポートアイランドまで、海を隔てた神戸・ハーバーランドからコーヒーを空輸するデモを実施した

後援したJUIDAも出展した

神戸トヨペット株式会社とプロドローン株式会社が提案した「クルマ救電」。水素自動車とドローンを連携させて緊急時に備える発想

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.4.28

自治体単位で、空飛ぶクルマ、ドローン、エアモビリティの取組が加速している。兵庫県は4月27日、兼松株式会社、中央復建コンサルタンツ株式会社、株式会社パソナグループ、株式会社BUZZPORTと連携要諦を結び、大学生、高校生が空飛ぶクルマの利活用を研究する「HYOGO 空飛ぶクルマ研究室」を創設すると発表した。バーチャル研究室を作り、学生研究員の取り組みを協定として支援し、空飛ぶクルマの産業振興、社会受容性の醸成、担い手となる人材育成を図る。発表会では兵庫県の齋藤元彦知事が、「2025年の大阪・関西万博を前に(空飛ぶクルマを実装する社会の)未来像を示したい」と話した。

齋藤知事「空飛ぶクルマの未来像示したい」 パソナ山本氏「距離の不利益が利益になるかも」

発表会には、齋藤元彦知事のほか、協定に参加した兼松の城所僚一・上席執行役員車両・航空部門長、中央復建コンサルタンツの兼塚卓也・代表取締役社長、BUZZPORTの江藤誠晃代表取締役、パソナグループの山本絹子・取締役副社長執行役員が登壇した。公民連携による空飛ぶクルマ事業の第一弾で、今後も随時、事業を拡張する。協定の連携事項は①空飛ぶクルマによる地域創生に関すること、②空飛ぶクルマを活用した観光開発に関すること、③高校生・大学生の研究活動へのメンタリング、協同活動の実施に関すること、④空飛ぶクルマの社会実装に向けた受容性向上のための活動に関すること、⑤その他、空飛ぶクルマによる県民サービスの向上、地域の活性化に関すること、と紹介された。

「HYOGO 空飛ぶクルマ研究室」はバーチャルラボで、県内在住または県内の大学に通う大学生の選抜メンバーで構成する「空飛ぶクルマゼミ」を運営したり、全国の高校生を対象とした観光甲子園内「空飛ぶクルマ部門」を開催したりすることを構想している。

説明会では事務を担ってきた兵庫県企画部地域振興課の高橋健二・公民連携班長がこれまでの経緯を説明した。それによると兵庫県は昨年6月から空飛ぶクルマの連携事業の構想を開始。地元発祥の兼松、淡路島にオフィスを構えるパソナなど連携の枠組みを作り20回以上の協議を重ねてきた。大阪・関西万博を当面を目標に設定して空飛ぶクルマの実装に向けた協議を重ねている大阪府の「空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル」にも参加して知見も獲得。その中で、地域創生、観光開発、受容性向上など兵庫県民の豊かな生活の実現に貢献することで合意し、具体策を練ってきたという。

実際、兵庫県では多自然地域と呼ぶ山間部で生活の利便性向上や不便、不安の解消にドローンを役立てる取り組みを進めるなど、ドローンの利活用には積極的だ。空飛ぶクルマは「パッセンジャードローン」とドローンの派生形ととらえられ、空域利用や遠隔・無人操縦などで議論が共通することも多く、兵庫県のように自治体でドローンや空飛ぶクルマの利活用を進める動きが広がりを見せている。

発表会で兼松の城所上席執行役員は「(空飛ぶクルマの離発着場となる)バーティポート開発を手掛ける英スカイポーツ社と業務資本提携を締結しており、神戸にルーツを持つ企業として地域に尽くしたい」と決意を述べた。パソナの山本副社長は「地方の企業にとって距離は不利益です。でも空飛ぶクルマの実装で、不利益は利益になるかもしれないと思いました。なにより若い方々のベンチャー精神に期待しています」と期待を寄せた。

齋藤元彦知事は「空飛ぶクルマの実装には、先んじて取り組むことが大事だと思っています。9月1日には県と内閣官房が主催するドローンサミットも開催されることになっていて、2025年の大阪・関西万博を前に(空飛ぶクルマを実装する社会の)未来像を示していきたいと思っています」と抱負を述べた。

発表会の参加者。右から兼松の城所僚一・上席執行役員車両・航空部門長、中央復建コンサルタンツの兼塚卓也・代表取締役社長、兵庫県の齋藤元彦知事、パソナグループの山本絹子・取締役副社長執行役員、BUZZPORTの江藤誠晃代表取締役

発表会場にはメディアも多数詰め掛けた

この取組にかける抱負を述べる兵庫県の齋藤元彦知事

兵庫県企画部地域振興課の高橋健二・公民連携班長

発表会では資料をまじえた説明も行われた AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.4.6

兵庫県と大阪公立大学は、多自然地域等でのドローン利活用の可能性を探る共同研究の一環として、兵庫県猪名川町でドローンを使った見守りや呼びかけ、オンライン診療機器の配送などの実証実験を行った。実証実験ではスピーカーを搭載したドローンを飛行させ音声が住民に届けられることや、住宅の新聞受けに配達された新聞がたまっていないかどうかが判別できることを確認した。主催した兵庫県は、「一定の有効性が確認できました。ドローンに求めたい性能もあり、今後も活用を見据えながら検証を続けたいと考えていきます」と話している。

ため込んだ新聞や郵便の確認で住民の異変検知も

実験は、兵庫県が研究機関や民間企業などと連携して課題解決にあたるために設置した「公民連携プラットフォーム」を通じて、大阪公立大学都市科学・防災研究センターと共同で実施した。実験には猪名川町、ドローン運用も手掛ける日本コンピューターネット株式会社(大阪市)、音響技術のTOA株式会社(神戸市)、医療機器のニプロ株式会社(大阪市)が協力した。

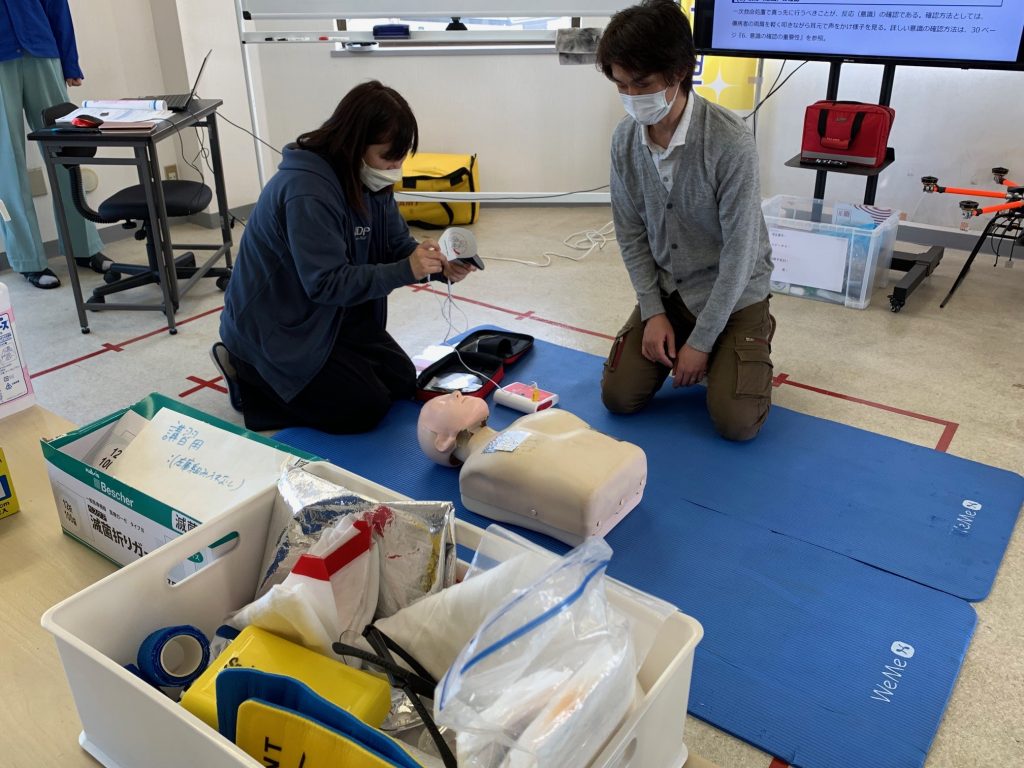

会場は兵庫県猪名川町の山間部で、「消防防災広場」と「上肝川」のバス停周辺エリアとの区間の約1.0 ㎞を、Matrice300RTKが、高精細カメラ、または、スピーカー、あるいは、③オンライン診療関連機器などを積んで飛行した。高精細カメラを搭載した飛行実証では、地域の住宅の郵便受けに新聞なため込まれた状態を再現し、ドローンで住宅の異変を検知することができるかどうか確認した。カメラでズームをすることで新聞のたまり具合を見ることができ、ふだんと違う乗用である場合、空からドローンで確認できる可能性を示した。

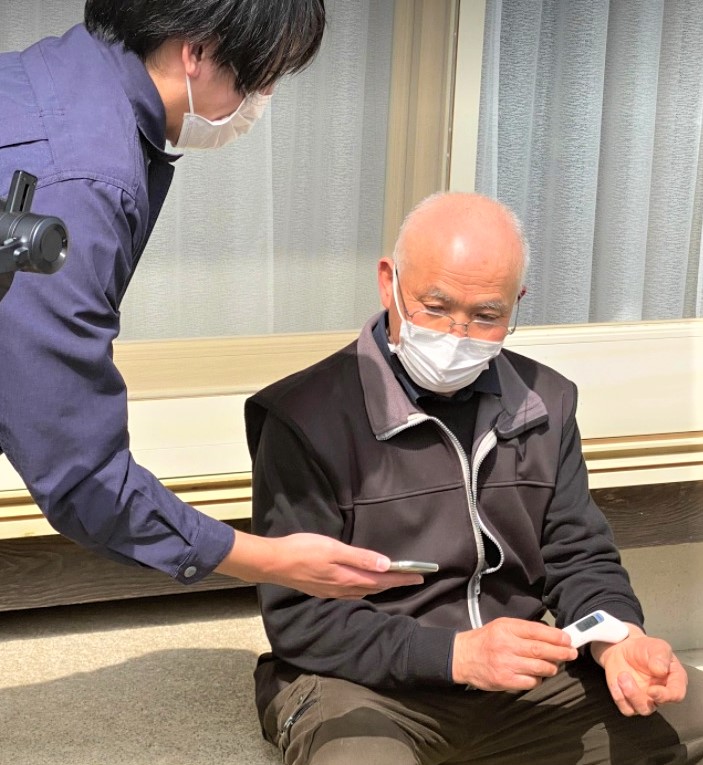

また、スピーカーを積んだ飛行実証では、上空から発した音声が地上に届くかどうかを確認した。ドローンは「地域の見守りの実証をしています」などのメッセージを流した。実証では地上でも明瞭に聞こえることを確認した。オンライン診療器具の配送実証では、血圧計を住民に届けるなどを実施した。

兵庫県と大阪公立大はこれまでもドローンを使った実証を重ねてきており、兵庫県は、「実証を通じて山間部の社会課題につきまとう“距離”の問題を、ドローンで埋め合わせることができることが見えてきました。十分に手を差し伸べるにはさらに長距離飛行が必要となるので、LTEやバッテリー技術の向上が図られることを期待したいと思います。コストも重要なので検証しないといけないと考えています。課題を洗い出したうえで社会に実装することを見据えて、これからも取り組みを進めたいと考えてます」と話している。

スピーカーを搭載したドローンで飛行実証。音声は地上で明瞭に聞こえた

血圧計も届けられた

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.3.12

兵庫県と大阪市立大学は3月10日、多自然地域等でのドローン利活用の可能性を探る共同研究の第一弾として、兵庫県猪名川町大島地区でドローンを使って医療品を運ぶ実証実験を行った。ドローンは小学校と交流施設の区間の往復で4キロを自動航行で飛行し、約1㎏の荷物を運んだ。実験の様子は、地域の関係者や実験会場となった小学校の児童が見守った。

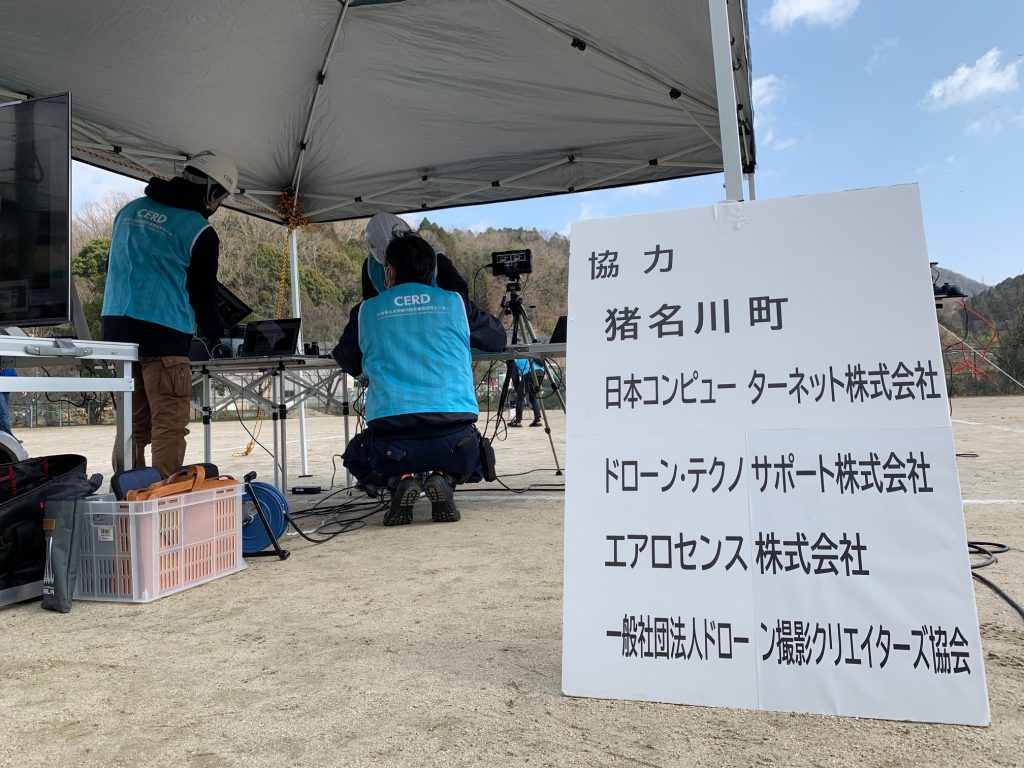

小学生も興味津々 実験にはNCN、DPCA、ドローンテクノサポートなど協力

実験は、兵庫県地域創生戦略の地域プロジェクトの一つ、「多自然地域一日生活圏維持プロジェクト」の取り組みの一環。兵庫県が大阪市立大学都市防災教育研究センター(CERD)と連携し、多自然地域などでの積載率の低い非効率な輸配送や、買い物弱者などの課題解決、住民サービスの向上のための方法をドローン利活用で模索する。

実験には猪名川町、日本コンピューターネット株式会社(NCN)、ドローン・テクノサポート株式会社、エアロセンス株式会社、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)が協力した。エアロセンスの自律航行が可能なマルチコプター「AS-MC03-T」を、LTEで飛行させた。積み荷は560グラムの医療用の点滴2袋だった。

実験会場となったのは、猪名川町立大島小学校の校庭と、町の交流施設である猪名川町猪名川町環境交流館。ドローンは2地点をつなぐように流れる猪名川の上空を飛行ルートとして自動航行で往復した。当日の風の強さ、向きなどから当初予定していたルートを反対にし、小学校を離陸し交流館に立ち寄ったのち小学校に帰還させた。

ドローンが飛行した猪名川町大島地区一帯は緑が豊かな一方、20年で人口が31%減少するなど過疎化が進む。日常の買い物を支える核となる店舗が域内になく、買い物の利便性を含めて日常生活の利便性を向上させることが課題となっている。買い物弱者対策のひとつとして、ドローンの活用の可能性を探ることになった。

ドローンの離陸前には、小学校の全校生徒約40人が見学。ドローンを間近で取り囲んだり、担当者に質問をしたりと関心の高さを示した。離陸の瞬間には「飛んだ」と歓声があがった。

ドローンの運用を指揮した大阪市立大学都市防災教育研究センター(CERD)の吉田大介准教授(大阪市立大学大学院工学研究科准教授)は、「ドローンで荷物を運ぶことの可能性を探るとともに、飛行中の機体カメラ映像をリアルタイムで中継するなど地域の見守りに使えないか、などの可能性を模索できる可能性があります。今回の実験で蓄積した知見を還元していきたいと思っています」と実験の意義を述べた。兵庫県企画県民部地域創生局の高橋健二企画官も「住み続けたい町であり続けるための取り組みだと思っています」とまちづくりに生かす抱負を語った。

兵庫県と大阪市立大学は3月18日に兵庫県宍粟市波賀地区で第2弾の実証実験を行う予定だ。

猪名川町立大島小学校の校庭上空を飛行するエアロセンスのドローン

ドローンを取り囲む小学生。背後にあるのが町立大島小学校

小学生からは質問が続々

兵庫県と大阪市立大学の共同事業には猪名川町や専門事業者などが協力した AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。