- 2019.12.12

JUIDAが福島RTFでプラント点検向け実験 ガイドラインとして来春公表

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は12月11日、実験環境が整う福島ロボットテストフィールド(福島県南相馬市)で、ドローンによるプラント点検を想定した実験を実施した。実験結果は、3月に公表を予定している産業用ドローン運用ガイドラインに盛り込む。

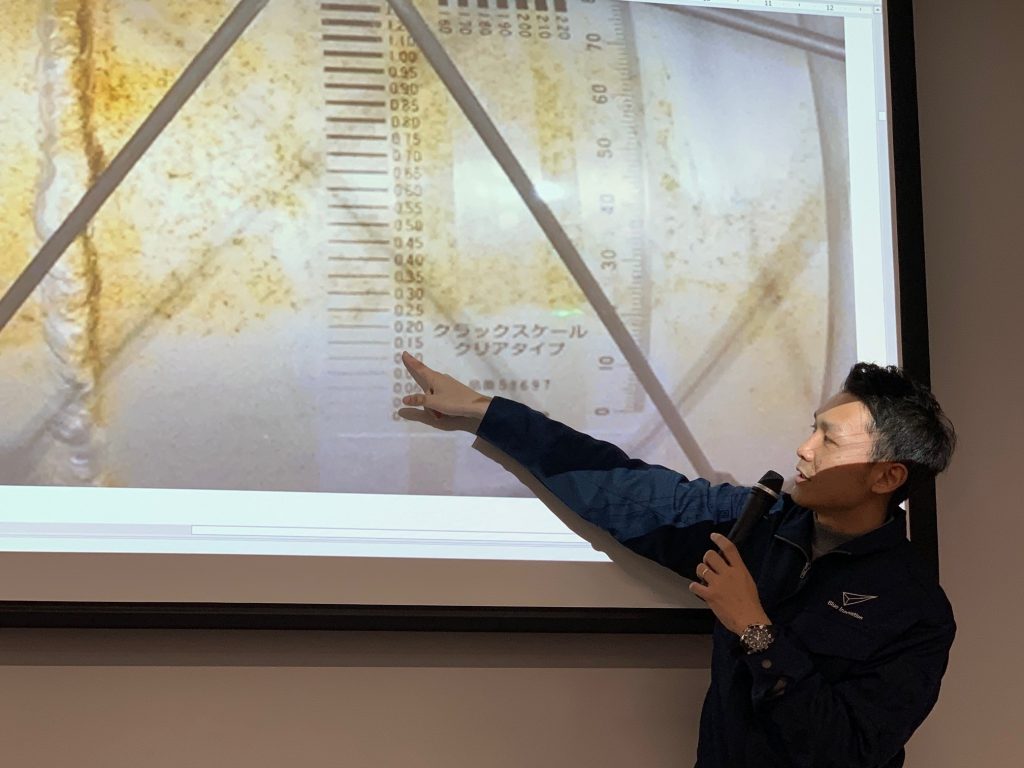

クラックスケールの0.1ミリ未満も見える映像

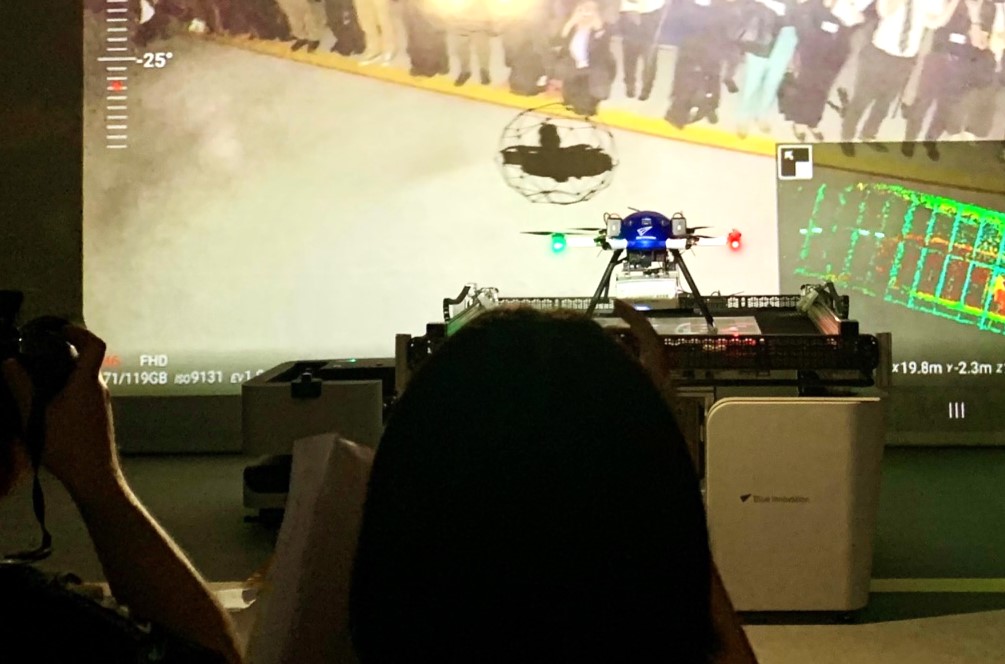

映像ではクラックスケールの0.1ミリ未満の線も確認できた 実験は公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構からJUIDAが受託した事業で、ブルーイノベーション株式会社が運用するELIOS2を、同社のオペレーターが運用して行った。

実験にあたりJUIDAの鈴木信二理事長はこの実験について「ドローンの具体的な使用法を検討する実験」と位置付けるコメントをビデオメッセージで寄せた。また熊田知之事務局長も「RTFを有効に活用し、ドローンの発展につながるガイドラインをまとめたい」とあいさつし、作業を請け負ったブルーイノベーションの熊田貴之社長は「屋内で飛ばせるドローンの開発に力を入れてきたのでガイドライン作成に有効な成果をあげたい」と抱負を述べた。

実験は福島RTFの「プラント棟」と「試験用トンネル」で行われた。点検の作業員が肉眼で行うひびわれなどの損傷の有無やねじのゆるみなど不具合の有無を確認する作業について、実験チームがドローンで代行。得られた結果をガイドライン作成に反映させる。今回は、狭小空間での点検、近接点検、目視外飛行による点検をテーマにした。

「プラント棟」の1,2棟では、はりめぐらされた配管の損傷確認を、ドローンで実施。プラントの配管内に人が立ち入らないで作業することを想定し、操縦者は離れた場所から遠隔操作で、配管設備に進入し、手すりや配管の間を縫うように飛行。ねじの取り付け部分に接近して確認したり、あらかじめはりつけられたひびわれの大きさを確認するためのクラックスケールをカメラでとらえたりした。

同じプラント棟の5階にある試験用煙突では、作業中に途絶しがちな電波を電波増幅アイテムの設置で途絶回避の可能性を探った。試験用トンネルでは内部の照明を落とした中で、ドローンが飛行できるかどうかを確認。ドローンはクラックスケールの数字を読み取ったり、トンネル内の空気の対流を促すジェットファンの取り付け具合を確認したりした。なおジェットファンは通常、秒速30メートルの強風を送り出すが、試験用トンネルでは運用はしていない。また、トンネルでの作業ではあったが、有毒ガスの発生が見込まれる密閉空間の状況をドローンで確認することなども想定した。

実験後にはドローンが撮影した映像を確認。配管、煙突、トンネルなどでドローンが目的の映像を撮影していた。国土交通省道路局国道・技術課が平成31年3月にまとめた「橋梁定期点検要領」では、コンクリートのひびについて、0.2ミリ以上を「大」、0.1以上、0.2ミリ未満を「中」、0.1ミリ未満を「小」と分けている。映像では点検要領の「小」にあたる、クラックスケールの0.1ミリは明瞭に確認でき、それよりも小さい0.08ミリ、0.06ミリ、0.04ミリ、0.03ミリも確認できた。ただし、「どの程度見えることが『見えた』ことになるのか、議論の分かれる余地もあるので今後、事業者とのすりあわせも必要になる」と、慎重に判断する方針だ。

一連の作業の結果は、その他の実験結果などとあわせて3月に公表するガイドラインでまとめる。作業では「ELIOS2」ではないドローンを使うこともあるため、ガイドラインでまとめるさいには標準の要件となるように詰めていくという。実験を見学した中央官庁からはプラントやプラントを持つ企業の声も反映させるよう要望があり、今後検討していく方針だ。

配管部分で隙間を縫うように点検飛行するドローンELIOS2

ねじのゆるみなどを点検

トンネル内を点検。ジェットファンは止まっている

プラント棟の外壁も点検

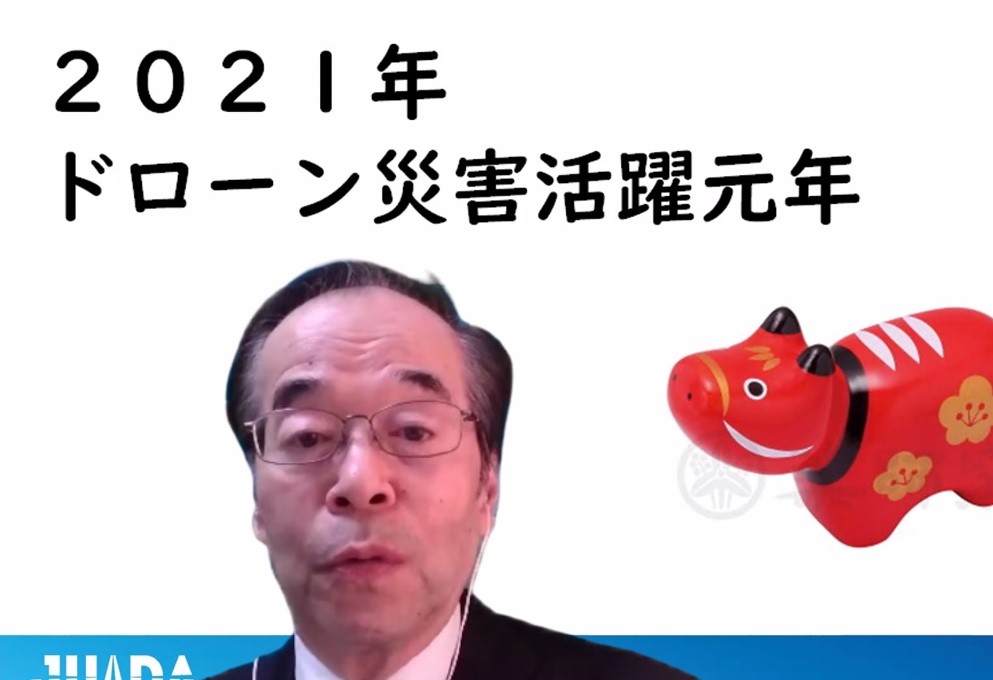

ビデオでメッセージを寄せたJUIDAの鈴木真二理事長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

JUIDA、能登豪雨対応活動を開始 NEXT DELIVERYなどと輪島市で生活物資輸配送へ

JUIDA、能登豪雨対応活動を開始 NEXT DELIVERYなどと輪島市で生活物資輸配送へ  RISCON、SEECAT、フラテク、東京ビッグサイトで開幕

RISCON、SEECAT、フラテク、東京ビッグサイトで開幕  「板橋ドローンフィールド」が東京・板橋に誕生 竣工した大規模物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」に併設

「板橋ドローンフィールド」が東京・板橋に誕生 竣工した大規模物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」に併設  「航空宇宙展」東京ビッグサイトで開幕 UAV、AAM関連続々 AI機V-BATも 千葉・幕張ではCEATEC、JAPAN MOBILITY SHOW

「航空宇宙展」東京ビッグサイトで開幕 UAV、AAM関連続々 AI機V-BATも 千葉・幕張ではCEATEC、JAPAN MOBILITY SHOW  第3回ドローンサミット、札幌で開幕

第3回ドローンサミット、札幌で開幕  ORSO、トレーニングマット試操会を開催 参加者の声参考に11月発売目指す

ORSO、トレーニングマット試操会を開催 参加者の声参考に11月発売目指す  CEATEC4日間に11万人超来場し閉幕 ブルー、JUIDA登壇の災害対策パネルに立ち見も

CEATEC4日間に11万人超来場し閉幕 ブルー、JUIDA登壇の災害対策パネルに立ち見も

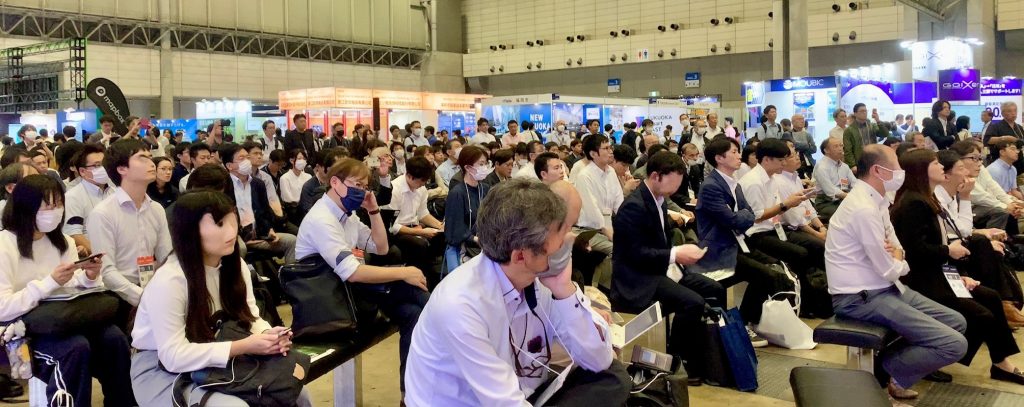

テクノロジーの大規模展示会「CEATEC2024」は10月18日に閉幕し、4日間に112,014人(前年比25.8%増)の来場者が足を運んだ。最終日の18日には閉会の午後5時直前まで多くの来場者でにぎわった。ドローン関連でもブルーイノベーション株式会社の熊田貴之代表、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の嶋本学参与が登壇し、ドローンジャーナルの河野大助編集長が進行役を務めた災害対策のパネルディスカッションに立ち見も含め多くの見学者を集めた。

ブルー熊田氏「被災地の電波、通信が課題」、JUIDA嶋本氏「完全無人化で危険回避を」

CEATECを主催する一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA、津賀一宏代表理事/会長=パナソニックホールディングス株式会社取締役会長)が閉幕を発表した。808社/団体による展示、203の講演などが催された。開催は25回目で、今回は一般社団法人日本自動車工業会が主催する「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」との併催となり、10月15日~18日の4日間に登録来場者数を112,014人(前年比25.8%増)集めた。

最終日も終日入場者の流れが多く、会場は閉幕まで賑わいが続いた。ブルーイノベーションの熊田代表、JUIDAの嶋本参与も最終日に開催されたパネルディスカッション「災害時のドローン活用最前線」に登壇した。能登地震、能登豪雨の被災地に現場で活動した両氏にドローンジャーナルの河野編集長が、ドローンの有用性や災害対応での課題などのテーマを投げかけ、両氏が回答すると、メモにペンを走らせる来場者の姿が見られた。140席ある座席はほぼうまり、立ち見も出るほどの盛況だった。

パネルディスカッションではブルーイノベーションの熊田氏は、「能登では初動支援、詳細点検、二次災害監視などの対応をした。そばに人がいなくても自動でドローンを離陸させられるドローンポートを設置して災害監視をさせたが、災害のリスクのある場所であれば人を危険にさらすことがなく安全性が高いことを確認できた」などと述べた。

ポートについてJUIDAの嶋本参与は「実はコストの課題も克服できる。ヘリ、飛行機などで現地を確認する費用と比べ格段に安い。これは高頻度で監視できることにもつながる」と有用性を強調した。

課題について、熊田氏は「被災地は(国交省による緊急用務空域に指定されることで)ドローンを飛ばすには地域の要請が必要。今回はJUIDAが指揮を執ったので飛ばせた。ほかに通信、電源も課題だ」などと指摘した。嶋本氏は「災害の場所は危険だらけ。完全無人化をすすめることが重要」と述べた。

次回の「CEATEC 2025」は、2025年10月14日(火)~17日(金)の開催を予定している。

CEATEC2024は最終日も盛況

最終日のパネルデフィスカッションに登壇した河野氏、熊田氏、嶋本氏(左から)

パネルディスカッションは満席

会場外の立ち見も

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.10.17

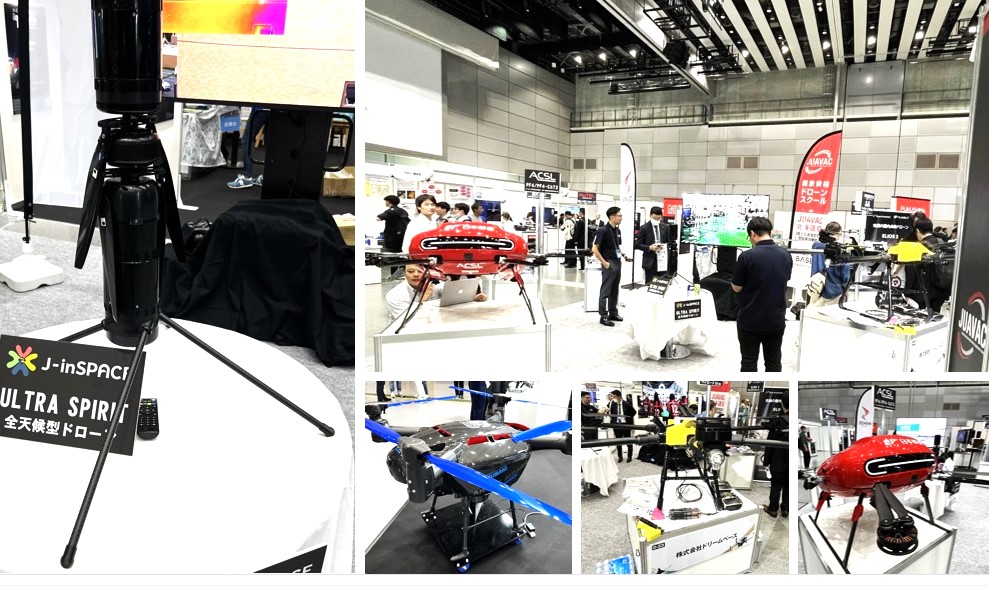

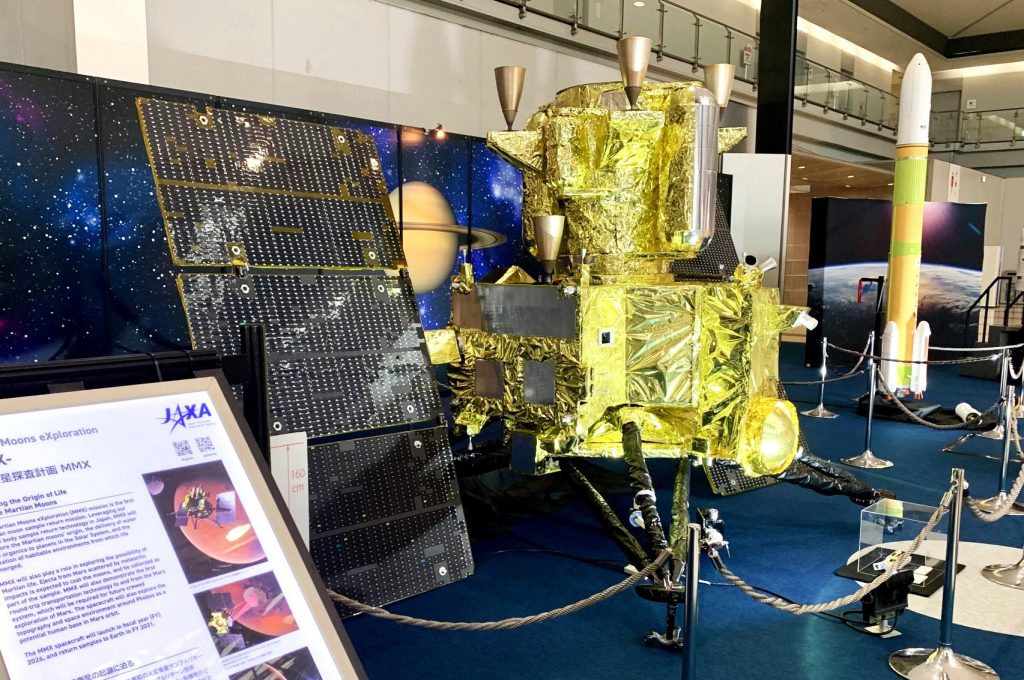

航空宇宙産業の展示会「2024国際航空宇宙展」(主催:一般社団法人日本航空宇宙工業会、株式会社東京ビッグサイト)が10月16日、都内の展示会場東京ビッグサイトで開幕した。UAV、AAMに関連する技術も多く出品されている。初日は防衛関係者の姿も多くみられた。また千葉、覚張メッセでは前日の10月15日にテクノロジーの展示会「CEATEC 2024(シーテック 2024)」(主催:一般社団法人電子情報技術産業協会=JEITA)と、併催企画モビリティ技術のビジネス展「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」(主催:一般社団法人日本自動車工業会=JAMA)も開幕し、関連技術、周辺技術が来場者の関心を集めている。国際航空宇宙展は19日まで開催され、18日までがトレードデー、19日は一般にも公開するパブリックデーにもなる。CEATEC、JAPAN MOBILITY SHOWは18日まで。

新明和のHAPS、エアバスのVTOL、KAIのコンバット、徳島大「空も飛べるクルマ」も

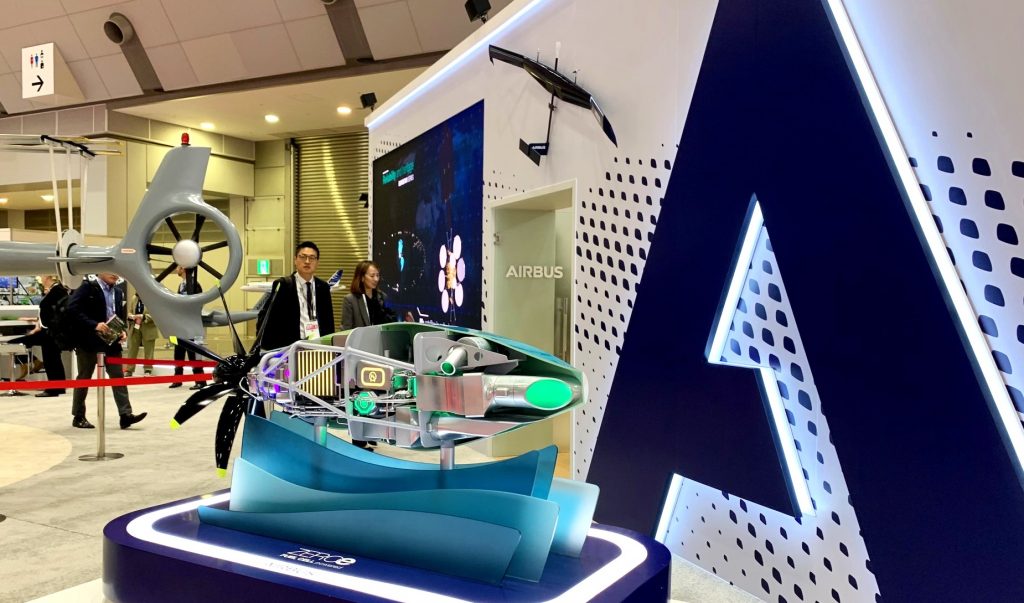

国際航空宇宙展ではヨーロッパの航空宇宙産業大手エアバス、米航空産業大手ボーイング、米ロッキード・マーチン、米RTX、韓国KAI、英BAEシステムズなど海外勢が多く出展している。日本からも新明和工業株式会社(宝塚市<兵庫県>)、川崎重工業株式会社(東京)、IHI(東京)などが参加し、23カ国・地域から600を超える関連企業・団体の技術が会場に並ぶ。

会場ではエアバスの大型VTOL、新明和のKブログラム(経済安全保障重要技術育成プログラム)に採択され開発中の成層圏用HAPS、KAIのコンバットUAVやAAMなどが客足を止めていた。AI制御で2人の運航者が多数の群制御が可能なことで知られ国内にも配備されている米Shield AI(シールドAI)社のテールシッター型VTOL UAS、V-BATも展示されている。

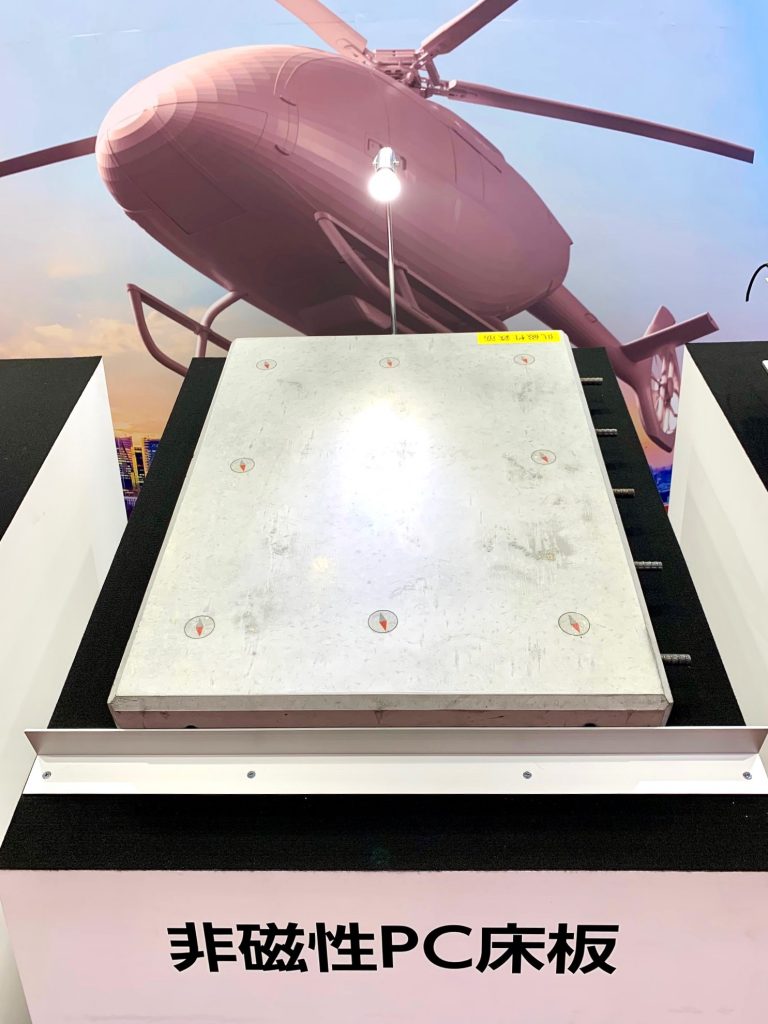

ヘリコプターのポート関連技術を扱うエアロファシリティー株式会社(東京)はビル屋上などAAMが使いやすくするための素材を提案している。ビル屋上の鉄筋コンクリートは磁界を発生させていて、これがAAMのコンパスの機能に障害を与えるおそれがあることを問題視、展示会では非磁性PC床板などを提案し、採用実績とともに展示している。

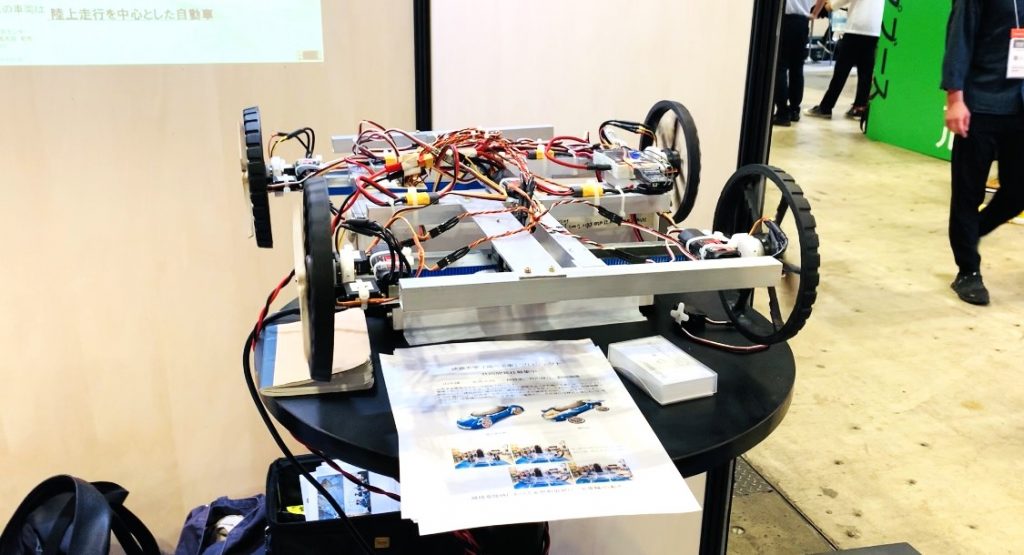

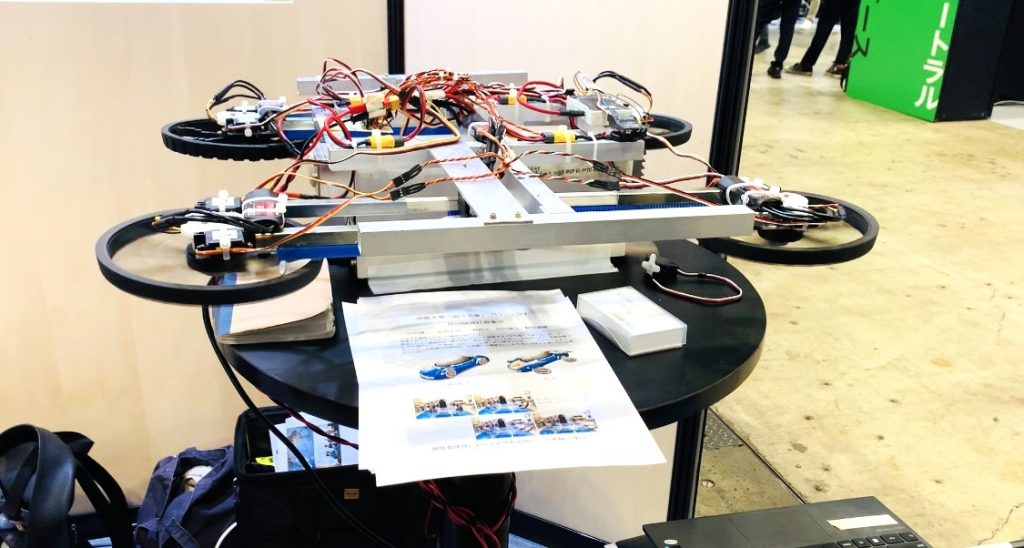

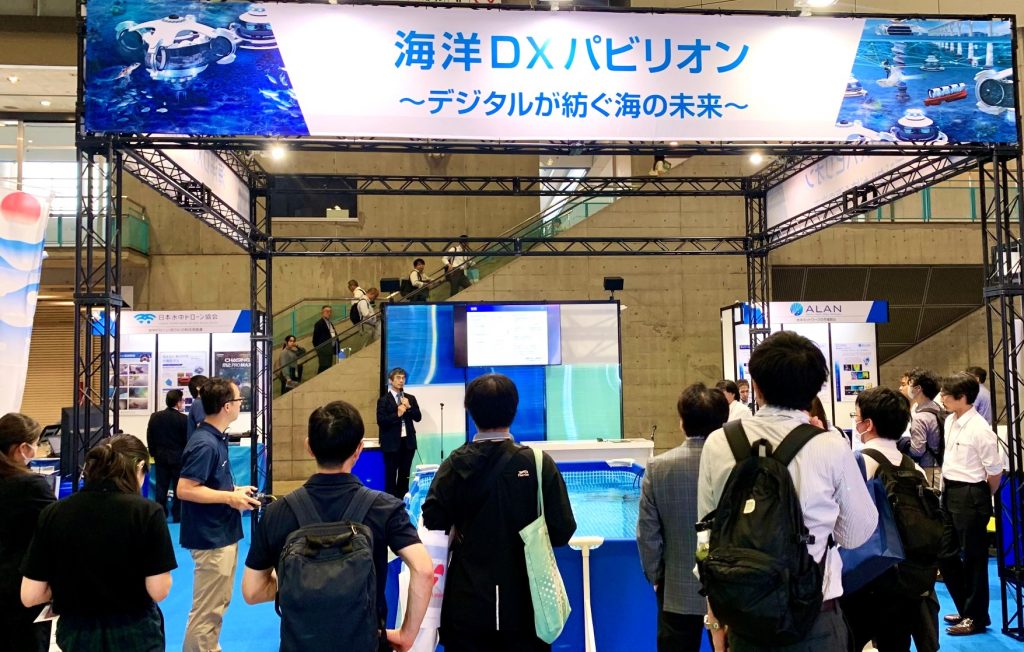

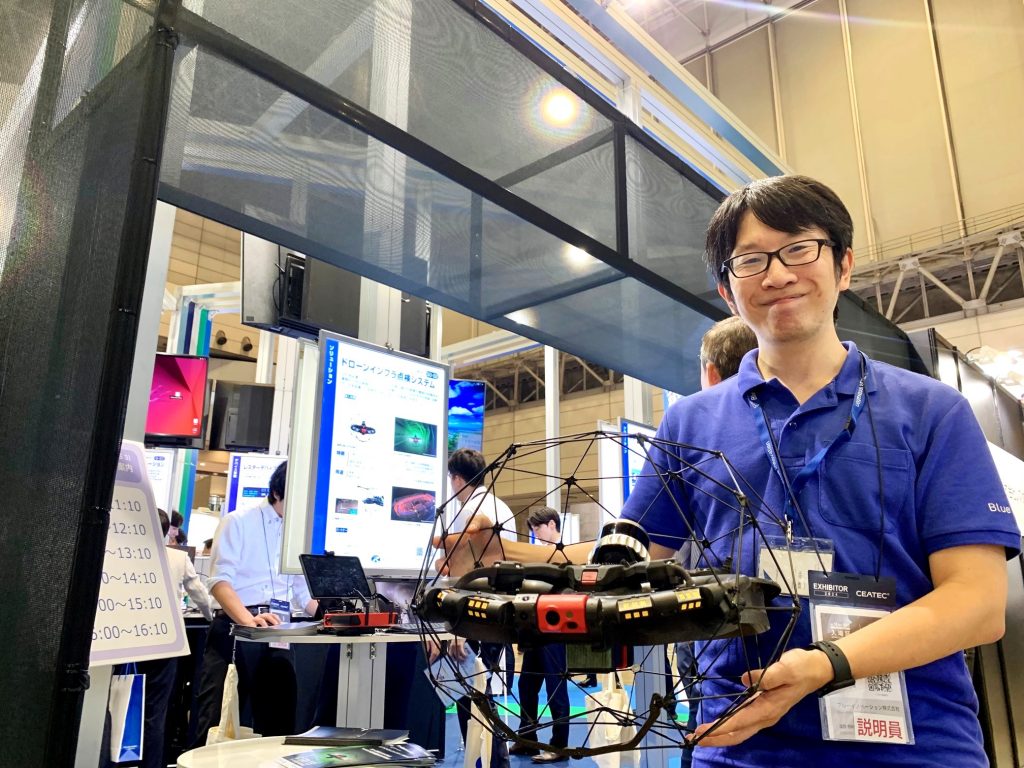

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOWでは、一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)などが海洋DXパビリオンで水中ドローンのデモを実施。株式会社レスター(東京)はスイスFlyability社の球体ドローンELIOS3を展示、デモ飛行などを実施している。また徳島大学は山中建二助教ら5人の共同研究として、陸上走行用の2人乗りのクルマが4つの車輪がそのまま回転翼になるほか、車体床下にも回転翼を備え、少しだけ飛ぶ「空も飛べるクルマ」の模型を展示している。

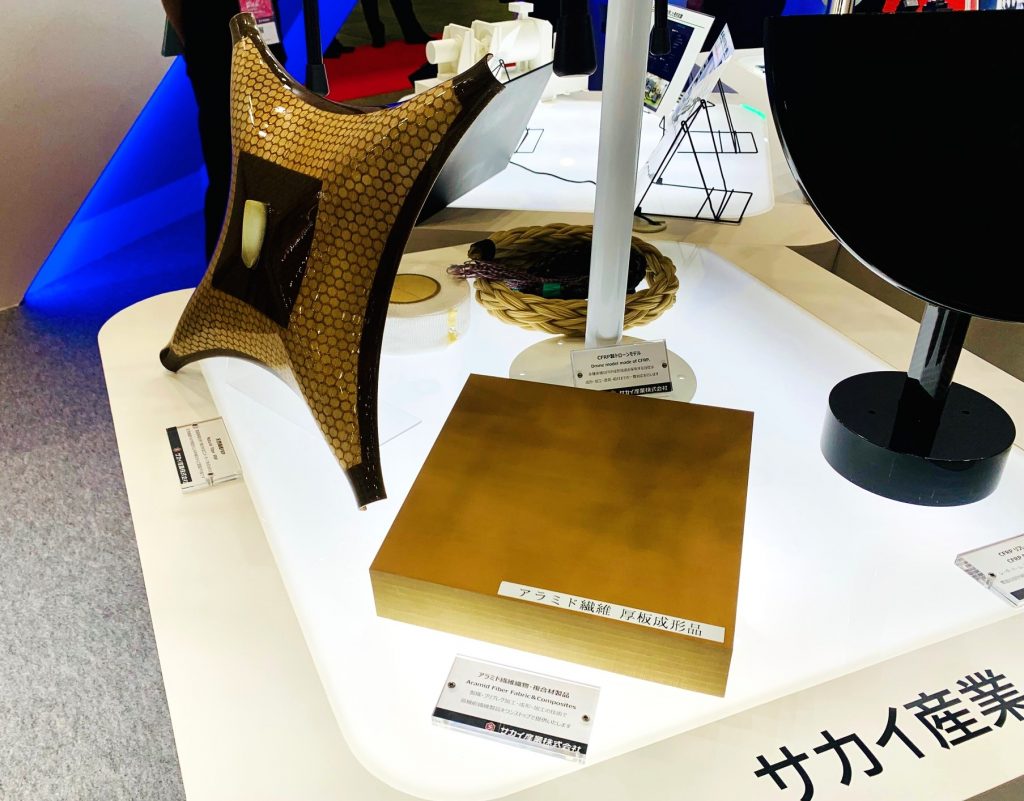

インフラ事業者向けデジタル化サービスを展開し、Liberawareなどとの共同事業で知られるCalTa株式会社(東京)なども出展。高い織物技術からドローンの機体素材として期待されている炭素繊維の成形などに強みを持つサカイ産業株式会社(島田市<静岡県>)はアラミド繊維の厚板成形品などを展示している。自動車の内外装部品を得意とするしげる工業株式会社(太田市<群馬県>)は成型後の端材を使ったキャンプ用品などを提案。加工技術をアピールし、マッチングを呼び掛けている。

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展KAIの無人コンバットが航路の安全を確認し、その場所を有人機(右)が飛ぶ想定

国際航空宇宙展。KAIのAAMはミリタリーと民生と両用を目指している

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展。川重の無人VTOL、K-RACER

国際航空宇宙展。AI制御のテールシッター機、V-BAT

国際航空宇宙展。構想中の機体は可搬を想定している

国際航空宇宙展。川崎重工の構想中の機体。川重の二輪車エンジン技術の応用を目指す

航空宇宙展。アイザワの機体

国際航空宇宙展。エアロファシリティーが鉄筋コンクリートの発生する磁界を軽減する提案

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展。入場口にはやぶさ2

国際航空宇宙展

徳島大の「飛べる車」。陸上走行時のスタイル

徳島大の「飛べる車」。飛ぶときには車輪のフォームが変わり、、、

徳島大の「飛べる車」。車輪が回転翼の役割をする。車体の床下にも車輪より大きい回転翼を備える

CEATEC会場風景

CEATE会場からJAPAN MOBILITY SHOW会場へ

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

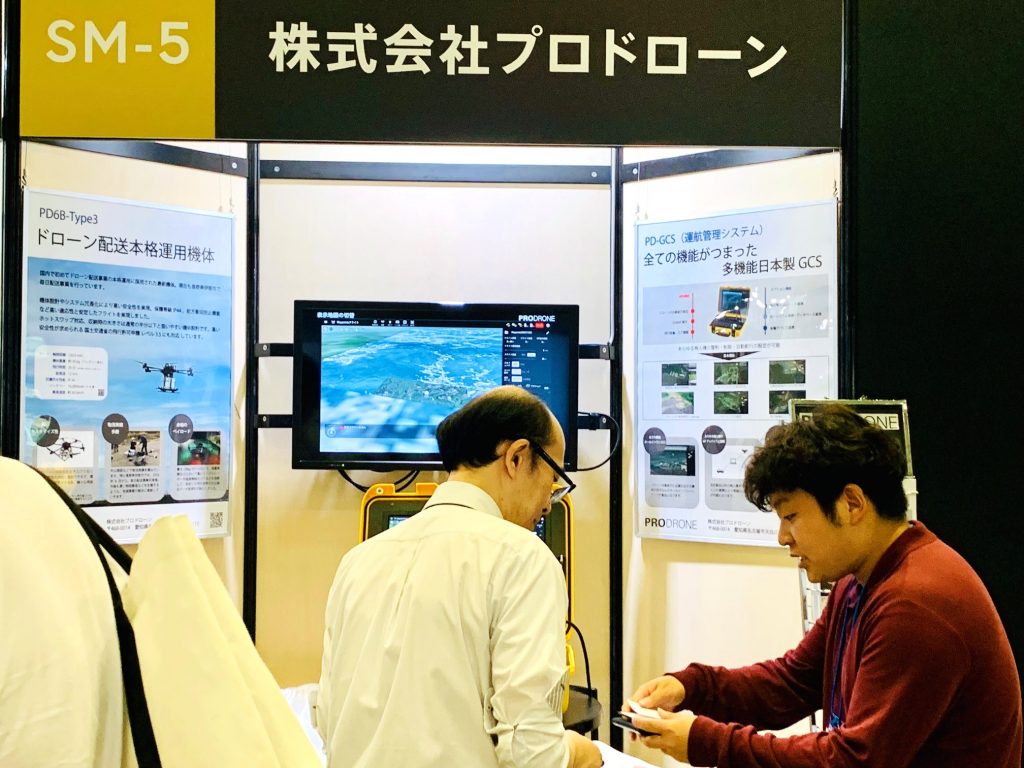

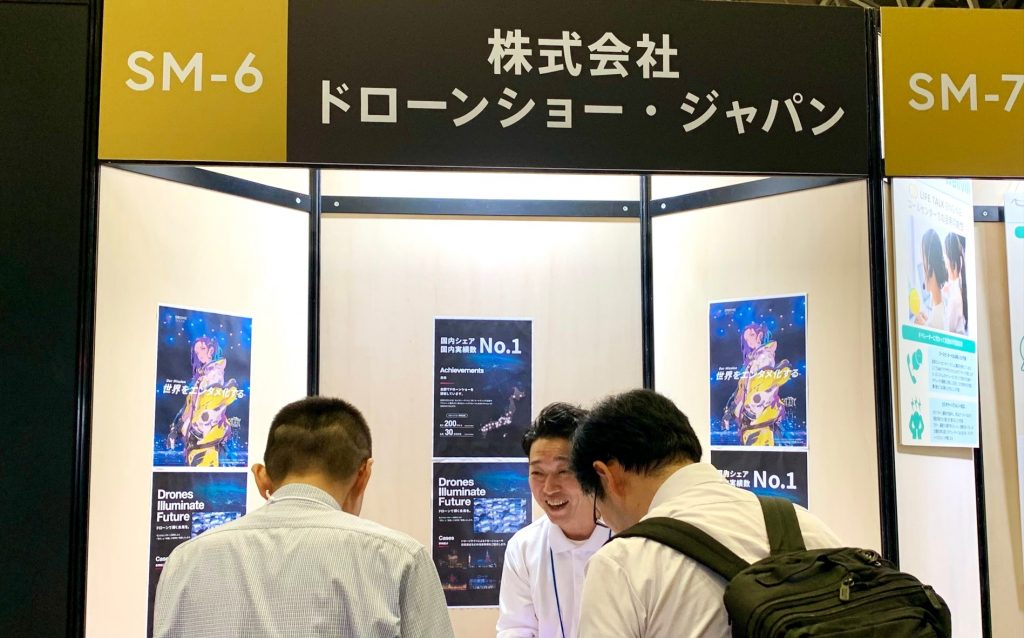

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

セミナーも盛況 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.10.10

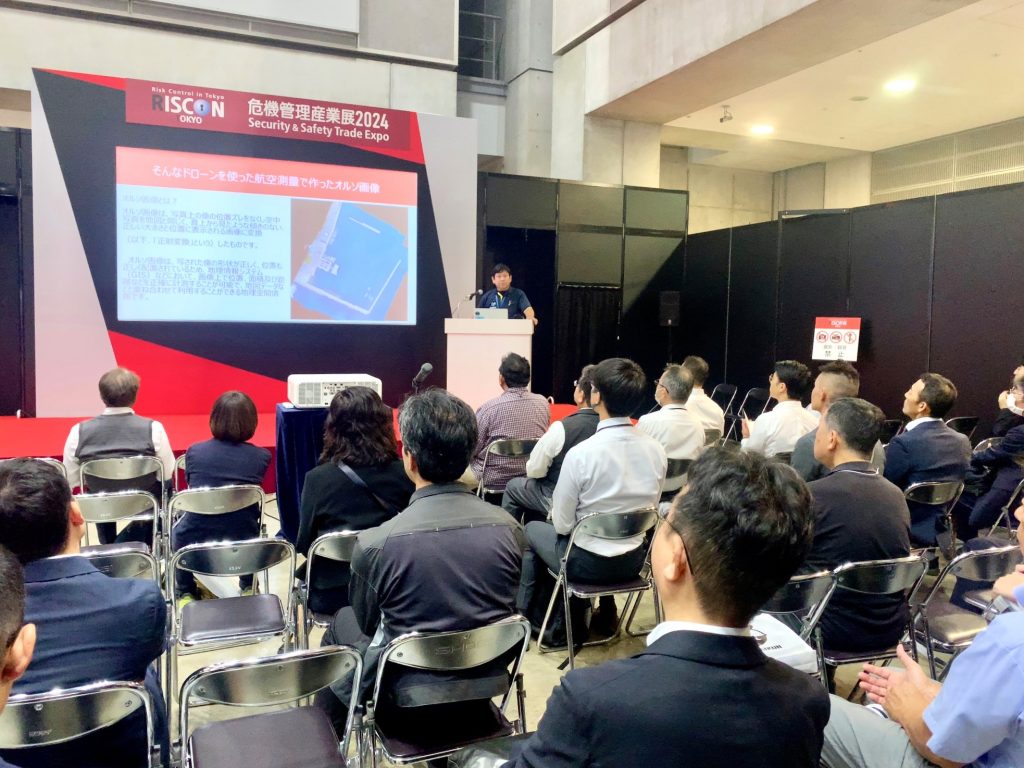

防災、事業継続、セキュリティなど危機管理に関連する技術を紹介する「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2024」(株式会社東京ビッグサイト主催)、テロ対策技術を紹介する「テロ対策特殊装備展(SEECAT)’24」(東京都主催)、新技術、新製品を御披露目する「エヌプラス(N-Plus)2024」の「特別企画展フライングカーテクノロジー」(エヌプラス実行委員会 、 フライングカーテクノロジー実行委員会主催)が10月9日、東京ビッグサイトで始まった。ドローンやエアモビリティの関連技術、製品も展示され、セミナーなどステージ企画も多くの来場者を集めている。いずれも11月11日まで。SEECATへの入場は完全事前登録制だ。

manisonias下田氏、能登海底調査を報告 中野・慶大SDM顧問、SkyDrive福澤氏、テトラ中井氏も登壇

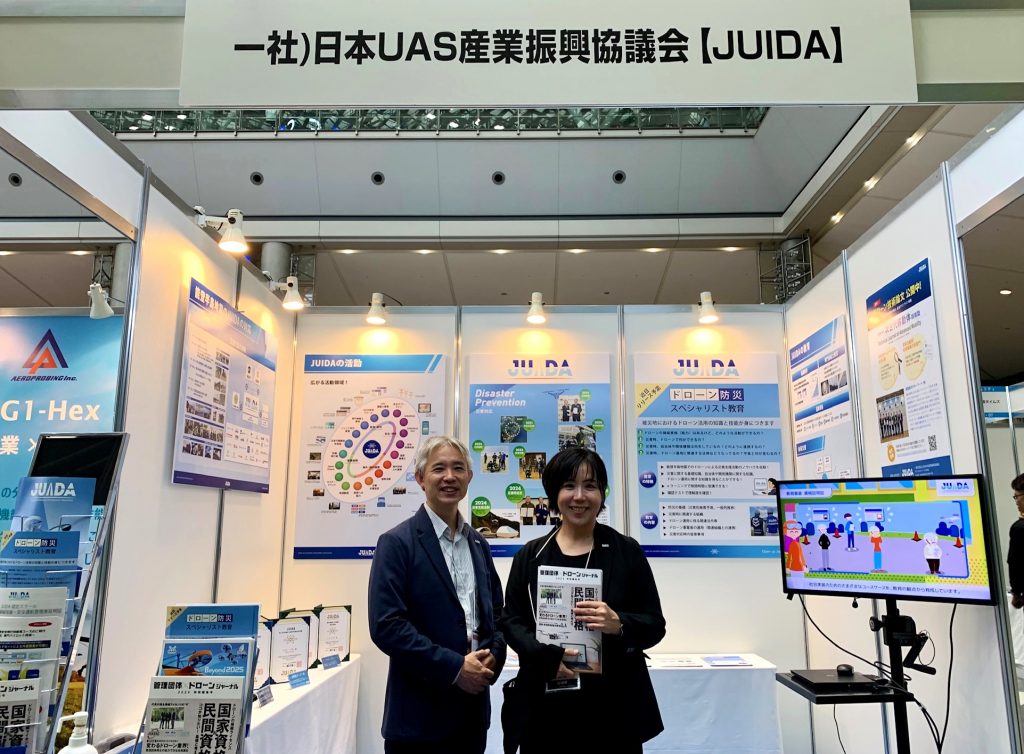

RISCONは危機管理技術のトレードショーで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)、株式会社JDRONE(東京)、株式会社Liberaware(千葉市)など多くの関連事業者が技術を持ち寄っている。ステージ企画でもドローンやエアモビリティ関係の第一人者が登壇し、初日の9日には、株式会社manisoniasの下田亮氏が能登半島地震で被災した沿岸部海底を調査した経緯やそのときに仕様した技術などを紹介した。

下田氏は空のドローン、水中ドローンを使い分けてデータを取得し、それらを組み合わせて地形図を作るなどして、地震による海底被害の調査に取り組んだ。下田氏は「調査した海底では、あるはずの海藻が根こそぎ引きはがされていた。魚などの産卵場所が少なくなっていることが考えられ、調査結果は漁業者が対策を相談するさいの資料になると思う」などと、調査の意義を報告した。また、光が乏しい水中の画像を鮮明化する技術を、同社の海上自衛隊OBが新たに「ivcs」として開発したことも紹介し、この技術を使う前後の画像を比較して示したりした。会場は多くの来場者が詰めかけ、講演を時間より早めに終えたあと会場からの質問も受け付けるなど盛況だった。

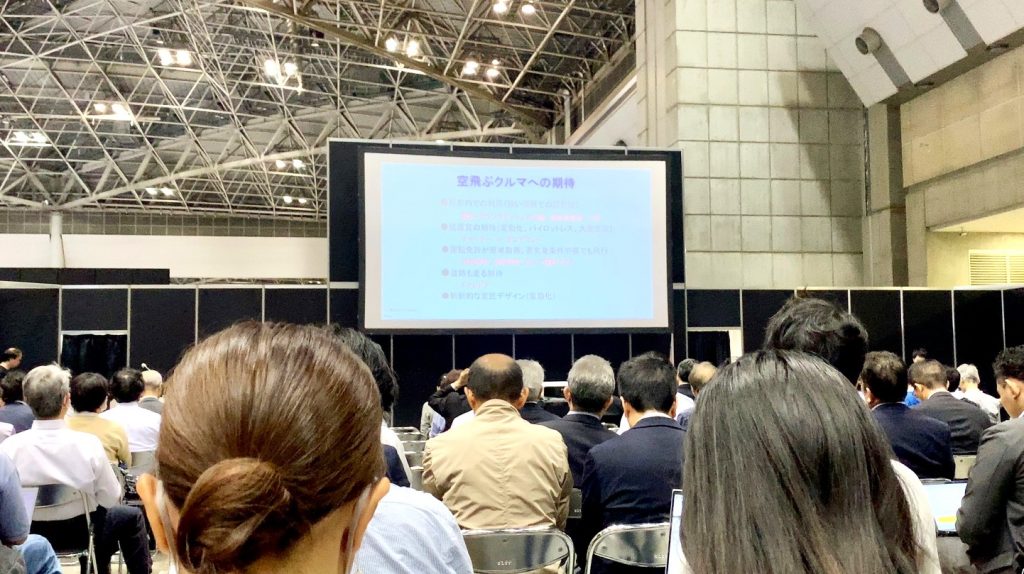

N-Plusの特別企画展フライングカーテクノロジーでも多くの展示、講演が企画され初日から多くの来場者が詰めかけた。

「空飛ぶクルマの現状と課題」を演題にした基調講演では、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)顧問の中野冠フライングカーテクノロジー実行委員長がコーディネートし、株式会社SkyDriveの福澤知浩代表取締役CEO、テトラ・アビエーション株式会社の中井佑代表取締役が登壇した。

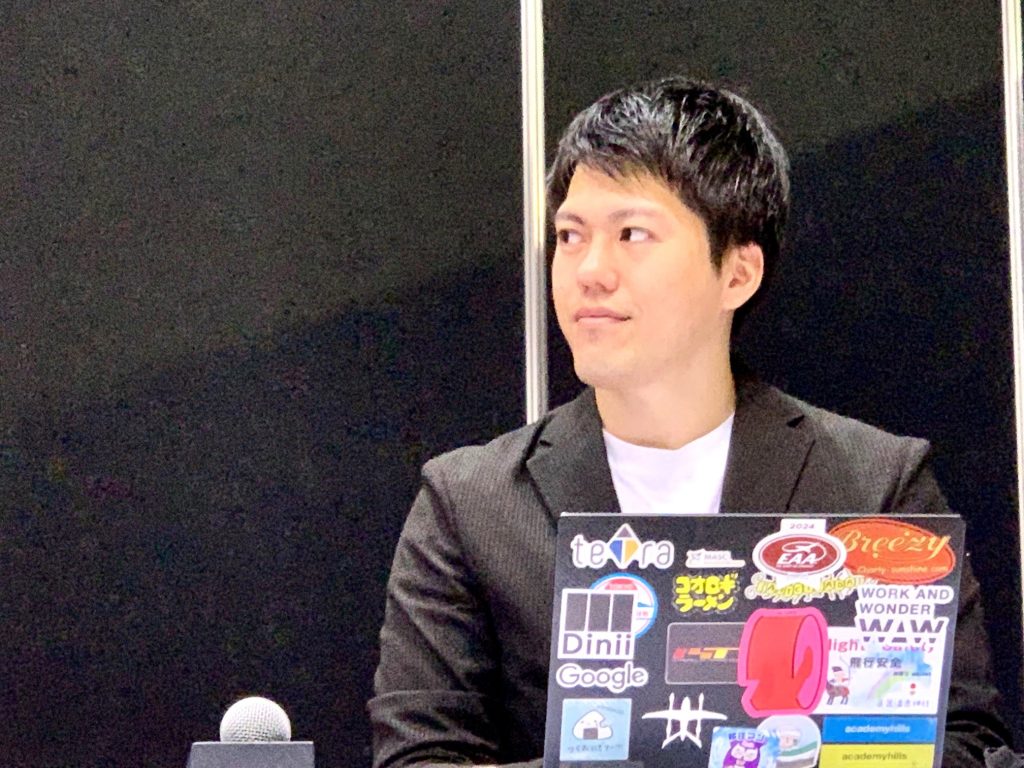

中野氏は、通説を疑ってみることを提唱し、「空飛ぶクルマ」に関わる騒音、利便性、環境などいくつもの「疑わしい通説」を列挙し盲目的に信じ込むことに警鐘を鳴らした。SkyDriveの福澤氏は開発している機体を大阪・関西万博でフライトさせる目標に向けて活動を続ける中で、「万博では飛行場でもない場所で複数の機体、それも2種どころではない機体が飛ぶことが予定されていて、そうなれば世界で初めてです。商用運航ができないことがニュースで大きく取りあげられていますが、実は世界でも画期的なことをしようとしているのです」と万博での飛行の意義を強調した。テトラの中井氏は「移動時間を短くすることを目指し開発をしている。現在開発中の機体は今年度末に試作機が出来る予定」などと計画が進んでいることを説明した。

10日以降も多くの来場者が見込まれる。

SkyDriveの福澤氏(左)とテトラ・アビエーションの中井氏

N-Plusの特別企画展フライングカーテクノロジーの展示

フライングカーテクノロジーの基調講演は立ち見の出るほど

テトラの中井氏

慶應義塾SDM顧問中野氏

RISCONに出展したJDRONEのブース

講演するmanisoniasの下田氏

manisoniasのメンバー

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.10.3

東京都内に竣工した大規模物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」に、ドローンの実証実験が可能な施設「板橋ドローンフィールド(板橋DF)」が誕生し、10月2日にお披露目された。LOGIFRONT東京板橋は三井不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社が開発した地元と協議を重ねて竣工した「街づくり型物流施設」でドローンフィールドは物流施設に寄せられる新産業創出機能に対する期待を担う。ドローンフィールドは一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、ブルーイノベーション株式会社が監修した。飛行用ネットフィールドやドローンポートが備わり、稼働中の物流施設を使った実験も可能で、都心の実験場の開設で、高頻度の実験が可能になる。会員制コミュニティも運用し共創を加速させる。

ネットフィールド、ラウンジ、ドローンポートなどそろう 物流施設での実験も可能

LOGIFRONT東京板橋と板橋DFは9月30日に竣工し、10月2日に竣工式典と説明会が行われた。説明会では日鉄興和不動産の加藤由純執行役員、三井不動産の篠塚寛之執行役員、板橋区の坂本健区長が参加した。加藤氏、篠塚氏が施設を説明し、坂本区長があいさつをした。施設内では内覧会でドローンのデモフイライトが行われ、ここでは三井不動産ロジスティクス事業部の小菅健太郎氏が概要を説明、JUIDAの鈴木真二理事長があいさつをした。ブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役社長も登壇した。

板橋DFはドローン飛行用のネットフィールド、ドローン事業者用R&D区画、交流スペースを備える。物流施設に併設していることから、施設を実験会場として活用することも想定していて、施設の外壁を使った点検や配送などの垂直飛行、屋上にはりめぐらされた太陽光パネルの点検、接地されているドローンポートの活用、AGV(自動搬送車)との連携などが想定されている。ドローンオペレーター輩出で実績をもつドローンスクール、KDDIスマートドローンアカデミー(東京)が東京板橋校を構え、人材育成にあたることも発表された。

このうちネットフィールドは、敷地内の広場に整備された広さ約650㎡、高さ14mのネットに囲まれた設備で、この中では申請をせずにドローンを飛ばせる。KDDIスマートドローンアカデミー東京板橋校の講習会場にもなる。敷かれている芝はフットサルコート仕様で、時間帯によって地域住民の健康増進にも開放される。

ネットフィールドに近い入り口から建物に入るとすぐ、ネットフィールドをのぞむ位置にドローン事業者の交流を目指して設置された交流施設「ドローンラウンジ」がある。大型モニター付きのミーティングルームなどが備わり、ネットワーキングイベントにも使える。

この日はデモフライトも行われ、施設内では物流施設内で照明を落とし、光が届きにくい場所で球体ドローンELIOS3などの機体を飛行させる様子や、建物の外壁を点検するような飛行を公開した。

説明会では、東京大学と三井不動産の産学共創協定に基づく「三井不動産東大ラボ」が主体となる共同研究としてGPSに依存しないドローン位置特定技術、高層マンションなどでの垂直配送実現性検証や、ブルーイノベーションが主体となる長距離、長時間、自動航行に対応する高性能ドローンポートの開発などが含まれることが紹介された。

三井不動産の篠塚執行役員は「都心での高頻度な実験が進みにくい課題を解決することが可能となります。ドローン技術のイノベーションが起こることを期待しています。またここで検証された技術が配送、建物管理、災害時対応などの分野で課題解決につながることを期待しております」と述べた。

監修を担当したJUIDAの鈴木真二理事長は「ドローン産業の発展に少しでもお役にたてることを期待しております」とあいさつした。

地元と協議を重ねて誕生した物流施設の「新産業創出」を担う

板橋DFの入るLOGIFRONT東京板橋は、三井不動産、日鉄興和不動産が手掛ける大規模街づくり型物流施設で、物流拠点として高い機能と豊かなデザインを備えながら、地元の要望を取り入れた街に開かれた施設で、三井御不動産の篠塚執行役員は「街づくり型物流施設の集大成」と位置付けた。

板橋区との協議では、災害に強いまちづくり、地域に開かれた憩いの場の整備、新産業機能の要望を取り入れ、近くを流れる荒川、新河岸川の氾濫などの災害を想定し、住民の対比場所の確保、支援物資の補完場所の確保なども設けていることが特徴だ。あいさつした板橋区の坂本健区長は「防災力向上に多大な貢献を頂いております」と謝辞を述べた。

開発したのは日本製鉄の製鉄所があった場所で、フロアプレート約36000㎡、屋上に設置した太陽光パネルは4MV、敷地の河川敷として公開空地を設定して地域にも開放した。

ドローンフィールドとの相乗効果について、今回の説明会で物流用途や防災用途でのグ遺体的な実装計画には触れられなかったが、大型物流施設に併設されたフィールドであり、大型河川の流域に位置し、防災に高い問題意識を持つ板橋区にあることなどから、ドローンの実装にも高い期待がかかりそうだ。

フットサルコートとしても利用可能なネットフィールド

ネットフィールドの外観

10月2日に竣工式典と説明会が行われた

板橋区の坂本健区長があいさつ

デモフライトでは暗い空間での飛行が披露された

三井不動産の小菅健太郎氏がドローンを説明

施設の監修をしたJUIDAの鈴木真二理事長が「産業の発展に貢献できれば」とあいさつ

ドローンラウンジ内

洗練されたデザインのドローンラウンジ

施設の屋上に敷き詰められた太陽光パネルのドローンによる点検も想定されている

ドローンポートが設置されている

10月2日に披露されたドローンの飛行。稼働中の建物を使った実験への活用も想定されている

デモフライトの様子

ドローンフィールドの名前がかかげられている

2024年6月時点。隣接する公園から整備が進むLOGIFRONT東京板橋を望む AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

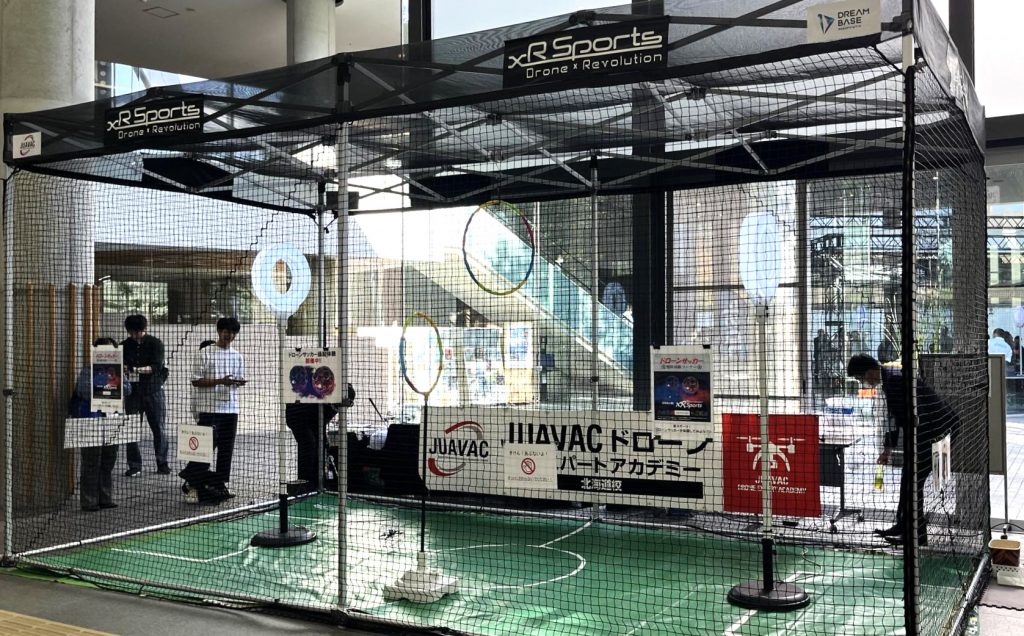

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 第3回ドローンサミットが10月1日、札幌札幌コンベンションセンターで開幕した。会期は2日間。32の関連ブースが来場者を迎える。講演などのステージ催事も多く催される。初日の10月1日は北海道内外から多くのドローン関係者が訪れた。会期は2日まで。

神戸、長崎に次ぐ開催 展示、デモフライト、ステージ

第3回ドローンサミットは経済産業省、国土交通省、北海道が主催。地元北海道のデジタル技術見本市、「北海道ミライづくりフォーラム」と同時開催となる。ドローンサミットは2022年に神戸、2023年の長崎に続く開催。展示のほかデモフライト、識者や事業者による講演、セミナーなども開催される。

初日にはSkyDriveや大阪府などが登壇する「空飛ぶクルマのミライ~大阪・関西万博とその後の社会実装の展望~」、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)による「能登半島地震における災害時支援報告と今後に向けて」などが行われた。2日目も全国新スマート物流推進協議会などによる「ドローン物流を組み込んだ新たな社会インフラの現在地と今後の展開」、DRONE FUNDや北海道大学、NEDOなどが登壇する「北海道の空の未来とは ~エアモビリティ前提社会に向けて~」などいくつものステージが会場を彩る。

(写真はいずれも田口直樹氏が撮影)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.9.30

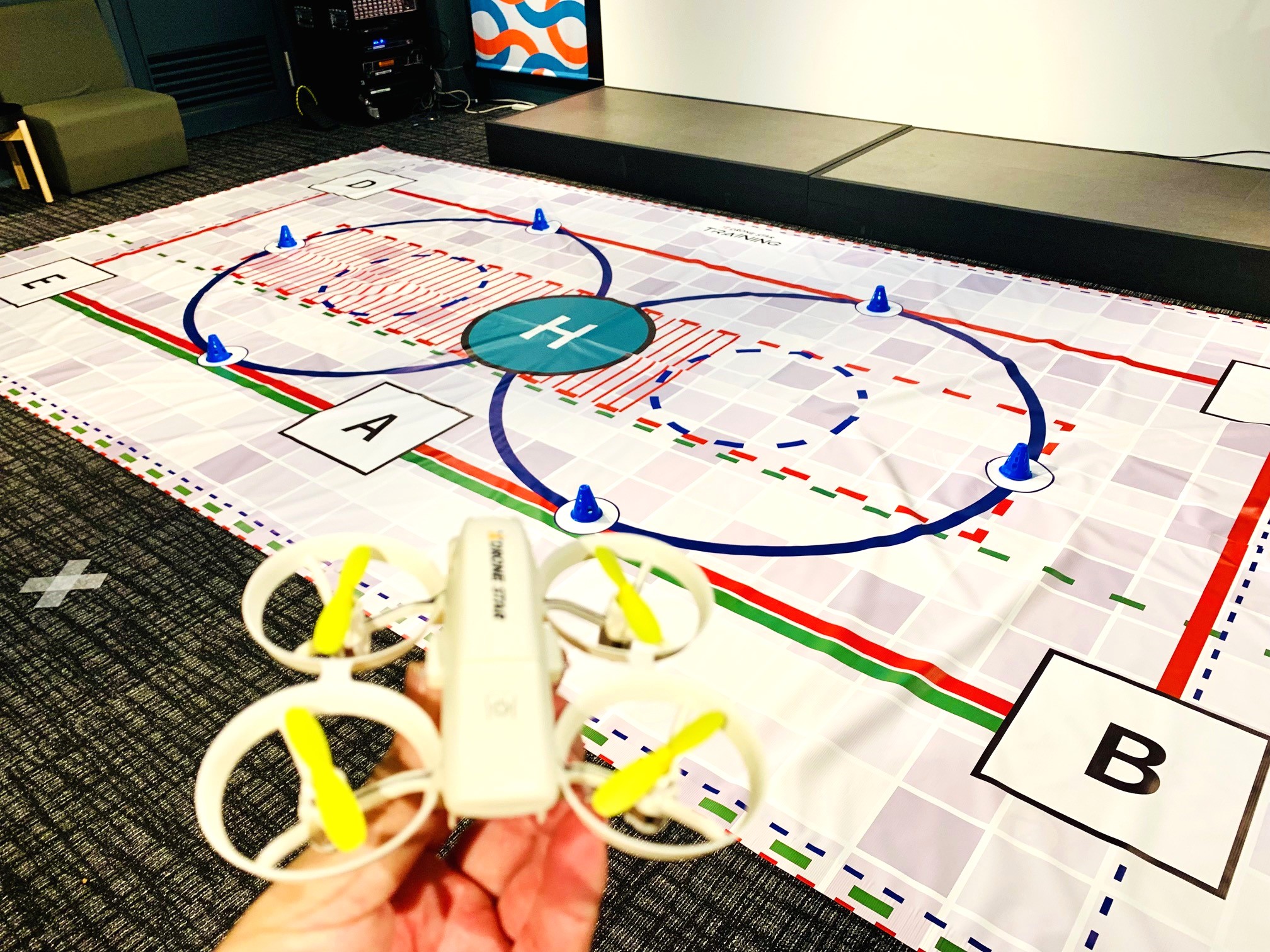

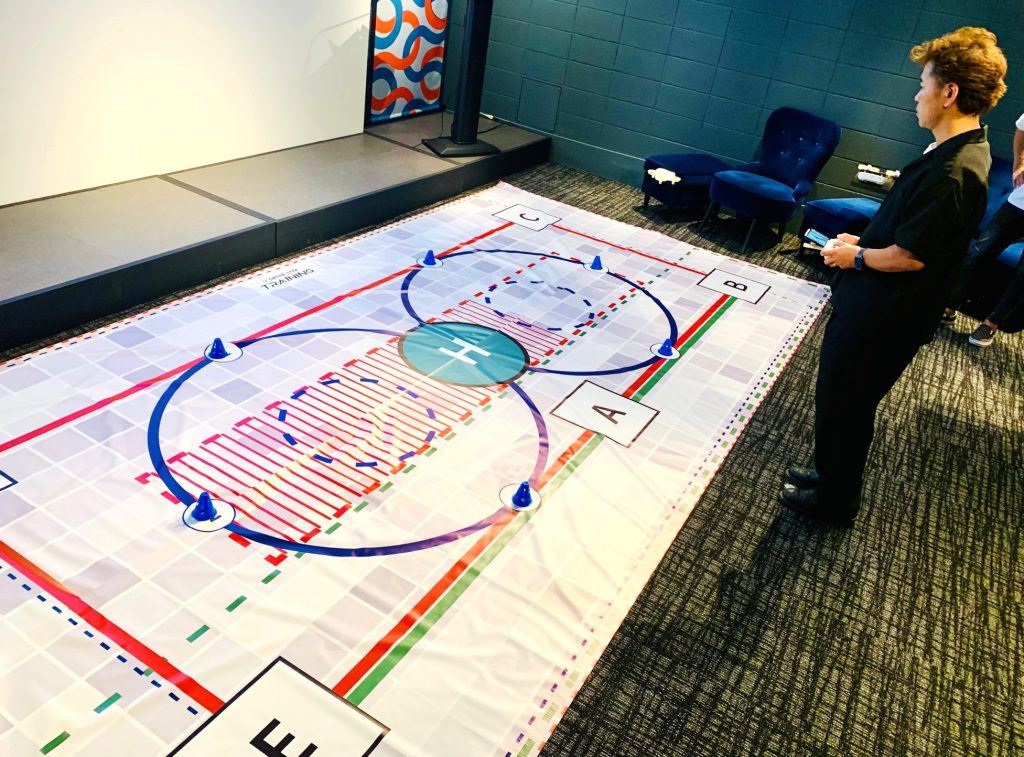

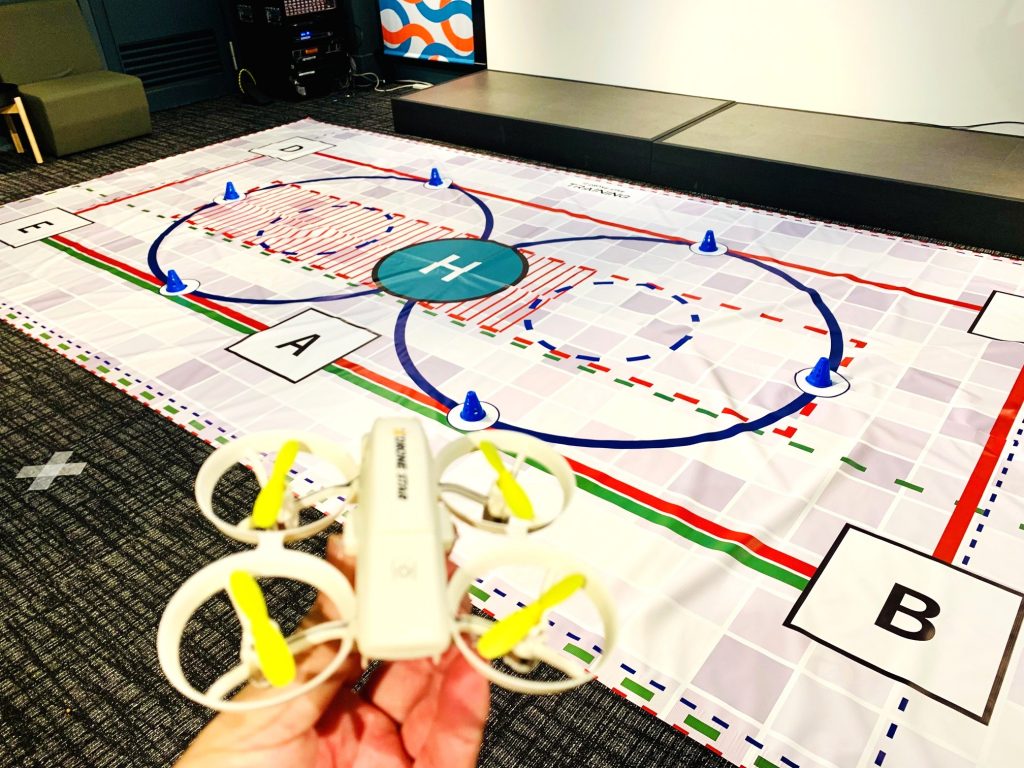

トレーニング用の小型ドローンとコントローラーがセットになった新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を開発した株式会社ORSO(東京)が、開発中の「実地試験トレーニングマット」の試作品の使い勝手を試せる「特別試操会」を9月27日、東京・内神田で開いた。国家資格の実地試験対策を想定した試験コースを約3分の1サイズでプリントしたマットと、操縦技能修得を成否を分けると言われる「8の字」に特化したマットの2種類の試作品が用意され、スクール講師、事業者、愛好家らがDRONE STAR TRAININGを操縦しながらマットの使い勝手を試した。参加者からは「受講生向けの自宅練習にいい」「講習の空き時間にも使える」「科学教育でも導入できそう」などの感想や意見が相次いだ。ORSOは今回の意見や感想も参考にして製品化を進め、11月中の発売を目指す。

分割して丸める可搬型 「受講生の自習用に使える」「プログラミング教育にも」など有益な意見続々

トレーニングマットはドローンを飛ばすコースがプリントされたマットで、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を使って、国家資格取得に必要な技能を効率的に習得することを主な目的としてORSOが開発している。6月に開催されたドローンの展示会JapanDroneでDRONE STAR TRAININGを公開したさいに会場に設置したところ、DRONE STAR TRAININGとともに「あのマットも欲しい」という声が相次いで寄せられ、市販化に向けて開発を進めることになった。

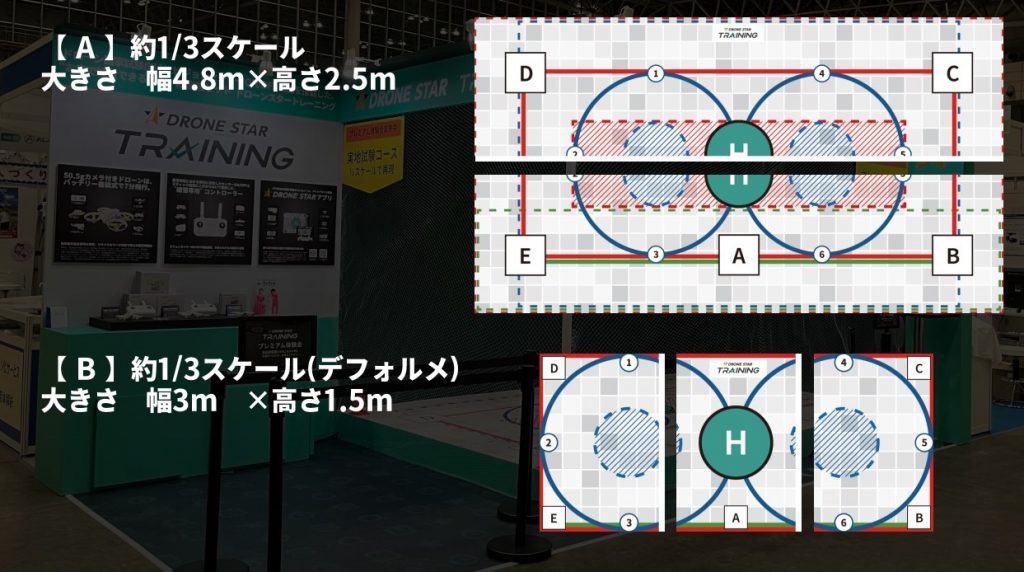

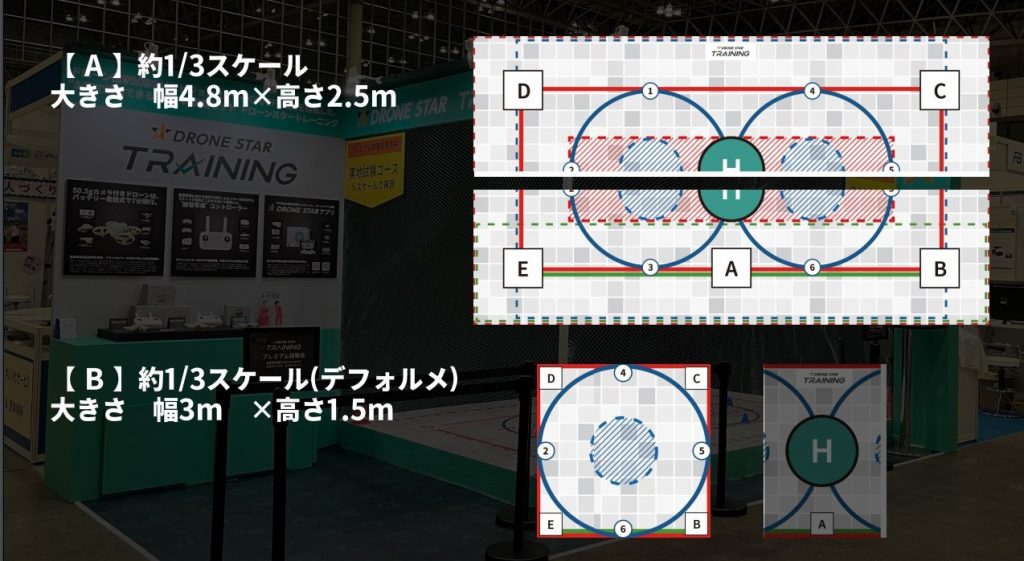

この日はAタイプとBタイプの2種類の試作品がお披露目された。Aタイプは国家資格の実地試験コースをイメージしたもので、約3分の1に縮小したコースがプリントされている。ふたつに分かれているマットをマジックテープでつなげて使う仕様で、広げると4.8m×2.5mになる。収納や運搬のさいには、ふたつに分けて丸めれば、折り目をつけずに1.3mの筒に収まる。素材はDRONE STAR TRAININGの機体を飛ばしたさいにダウンウォッシュで浮き上がることなく、それでいて、持ち運びのさいにかさばり過ぎないようなものを選んだ。

スクエア飛行、8の字飛行、異常事態における飛行などに対応し、パイロンが置かれる場所なども図示されている。数字がふられていて試験や練習で想定される「『3』から『4』に移動してください」などの指示に従う練習も可能だ。特別試操会を主催したORSOの高宮悠太郎DRONE STAR事業部長は「エレベーター、エルロンを同時に動かす練習などにいかしてもらうことを想定しました」と説明した。

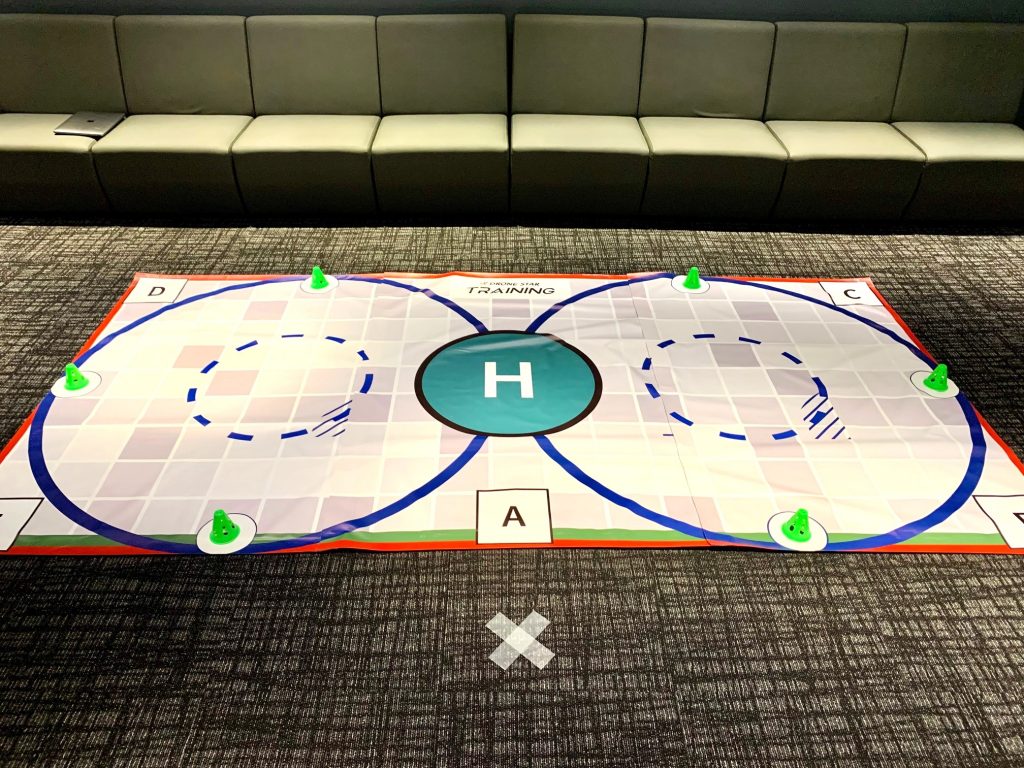

またBタイプは、操縦技能の習得で難関とされる「8の字」部分を抜き出したコースがプリントされているマット。3m×1.5mとAタイプよりひとまわり小さく、計算上は江戸間の6畳におさまる。高宮部長は「さらに小さい場所に設置できるよう、難しいといわれる部分の練習に特化したタイプです」と説明した。長方形をたてに3分割されていて、すべてをつないでも、中央を抜いて左右をつないでも使える。左右をつなげることで円周上を飛ばす練習に使うことができる。また3つに分割したマットをまるめれば、1.1mの筒に収納できる。

いずれのマットも実地試験コースの3分の1サイズになっているのは、DRONE STAR TRAININGの機体サイズが、国家資格の試験に使われる機体のたて、よこともに3分の1程度であることなどを考えたためだという。

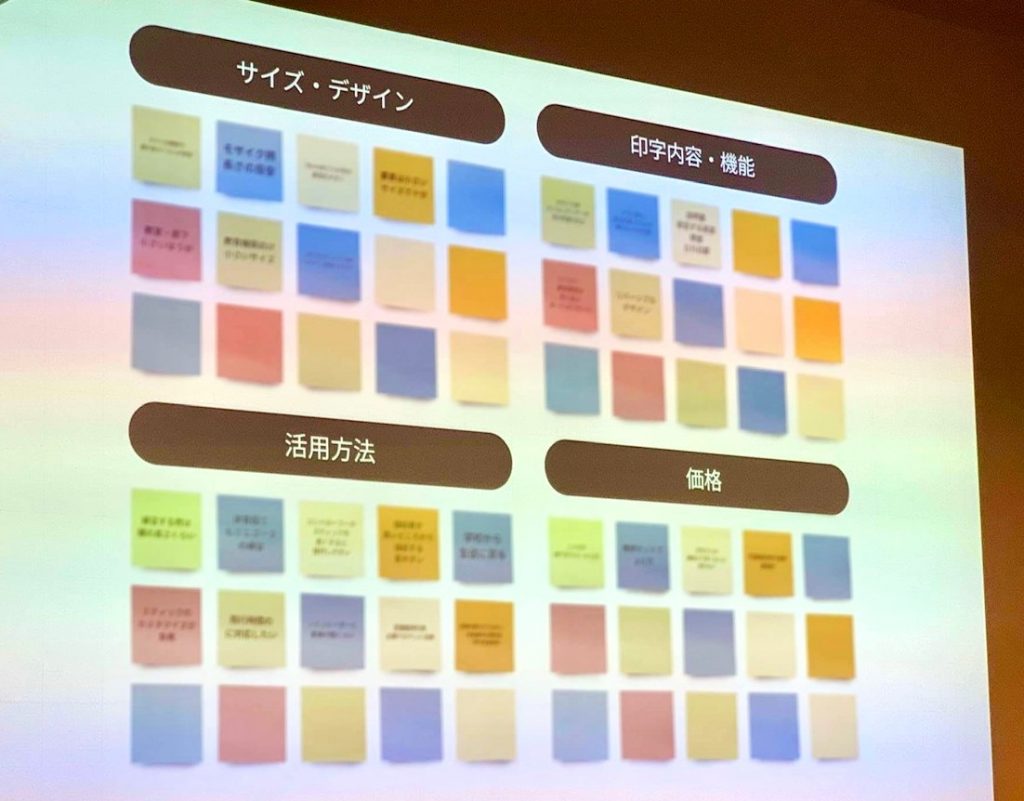

試操会では、約10人の参加者が次々とAタイプ、Bタイプのマットの上で飛行し使い勝手を試した。参加者からは「受講生に課題を与えるさいに使いやすい」「自宅練習用に貸し出すこともできそう」「講習の効果を高めやすい」などと、国家資格取得に向けた効果を期待する声が多く聞かれ、ORSOスタッフがメモをしたり掘り下げるための質問をしたりした。中には「プログラミングなどサイエンスの講習にも使えそう」など、使い勝手の向上や用途の拡大につながりそうな改善点や意見、感想もあった。

高宮部長は「今回みなさまから頂いた意見を参考に試作品を製品化し、11月の発売を目指します」と話した。

試作品の特徴を説明するORSOの高宮悠太郎DRONE STAR事業部長

試作品2タイプのデザインと分割パターン

Bタイプは3分割された両端だけを使うことで円のマットにもなる

4.8m×2.5mのAタイプ。上下で2分割し収納できる。カラーコーンも置ける

3m×1.5mのBタイプ。難関と言われる8の字飛行などを集中して練習できる

Aタイプを試操中

Aタイプを試操中

Bタイプを試操中

Bタイプを試操中

特別試操会の参加者からは多くの意見、感想が出され映し出された付箋に次々と書き込まれていった

特別試操会の会場案内

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。