ドローン、エアモビリティ特化型のベンチャーキャピタル、DRONE FUND株式会社(東京都渋谷区)は12月7日、麻布台ヒルズ(東京都港区)のベンチャーキャピタル集積拠点、「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」に移転すると発表した。新オフィス12月18日に稼働を始める予定だ。デザイナーのyamakitakumi氏が作成した「2050年のドローン・エアモビリティ前提社会」をイメージしたイラストを展示する。

yamakitakumi氏のイラストで世界観 エコシステム形成を加速

DRONE FUNDの発表は以下の通りだ。

DRONE FUNDが、日本初の大規模なベンチャーキャピタル集積拠点である麻布台ヒルズ「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」へ移転

DRONE FUND株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:千葉 功太郎、大前 創希、以下:DRONE FUND)は、日本初の大規模なベンチャーキャピタル集積拠点である麻布台ヒルズ内「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」内への移転を決定しました。新オフィスの営業開始は、2023年12月18日(月)を予定しております。

【今回の移転について】

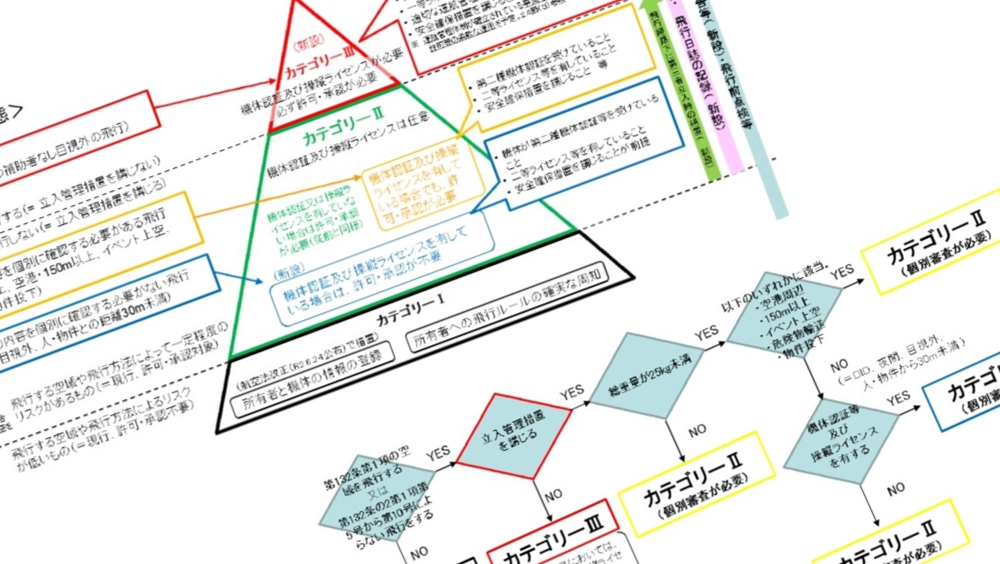

DRONE FUND は、ドローンやフィールドロボットが当たり前のように社会に溶け込んでいる世界、「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現に取り組んでおります。昨年12月には、日本国内で無人航空機のレベル 4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)が解禁されるなど、ドローン・エアモビリティは実用化のフェーズに入りつつあります。

そのようななか、投資先スタートアップのさらなる成長を実現するためには、業種・業態を超えた連携機会の創出が重要となります。これまでもDRONE FUNDは、行政機関、事業会社、そして投資先スタートアップとの連携によるエコシステム形成に取り組んでまいりました。国内最大規模のVCの集積拠点である「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」への移転を通じて、多くのVCやCVCの皆様にドローン・エアモビリティ産業への興味・関心を持っていただく機会を提供し、エコシステムの「ハブ」としての役割を更に強化していきたいと考えております。具体的には、投資先CEOを対象とする経営合宿であるDRONE FUND道場合宿などのイベント開催を通じて、エコシステムへの貢献に取り組んでいきます。

新オフィスは、「under construction - 半建築 -」をコンセプトとしており、まだ発展途上で未完成である「過去〜現在」を乗り越え、その先の明るく楽しい「未来」を共に創っていくという思いを込めてデザインしております。新オフィスには、デザイナーのyamakitakumi氏が作成した「2050年のドローン・エアモビリティ前提社会」をイメージしたイラストを展示し、DRONE FUNDの目指す世界観を表現しています。

■ 移転概要

1.新住所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 麻布台ヒルズガーデンプラザB 4F

2.営業開始日

2023年12月18日(月)

3. 新オフィスのインテリアデザイン

株式会社ディー・サイン

サイト: https://design-inc.co.jp/

■DRONE FUND 概要

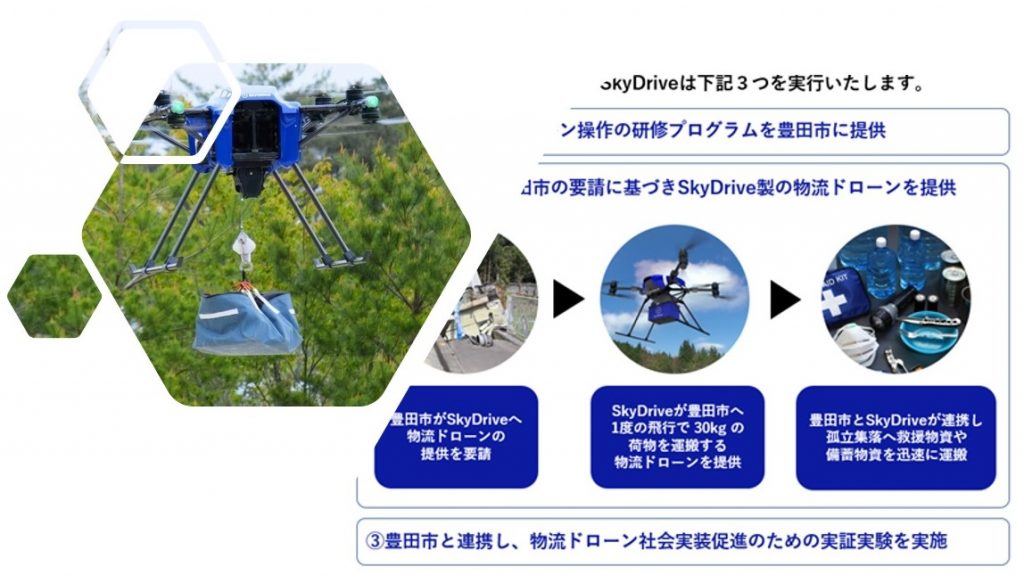

DRONE FUNDは、「ドローン・エアモビリティ前提社会」を目指し、ドローン・エアモビリティ関連のスタートアップ投資に特化したベンチャーキャピタルです。1号・2号・3号ファンドを通じて、国内外の合計70社以上のポートフォリオを形成しています。3号ファンドでは、ドローン・エアモビリティおよびその社会実装に資するスタートアップへの投資活動を幅広く展開してまいります。

会社名: DRONE FUND株式会社

代表パートナー: 千葉 功太郎、大前 創希

所在地: 東京都渋谷区恵比寿三丁目3番6号

設立: 2017年6月

事業内容: ドローン・エアモビリティ関連スタートアップへの投資及び協業支援

ウェブサイト: http://dronefund.vc

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

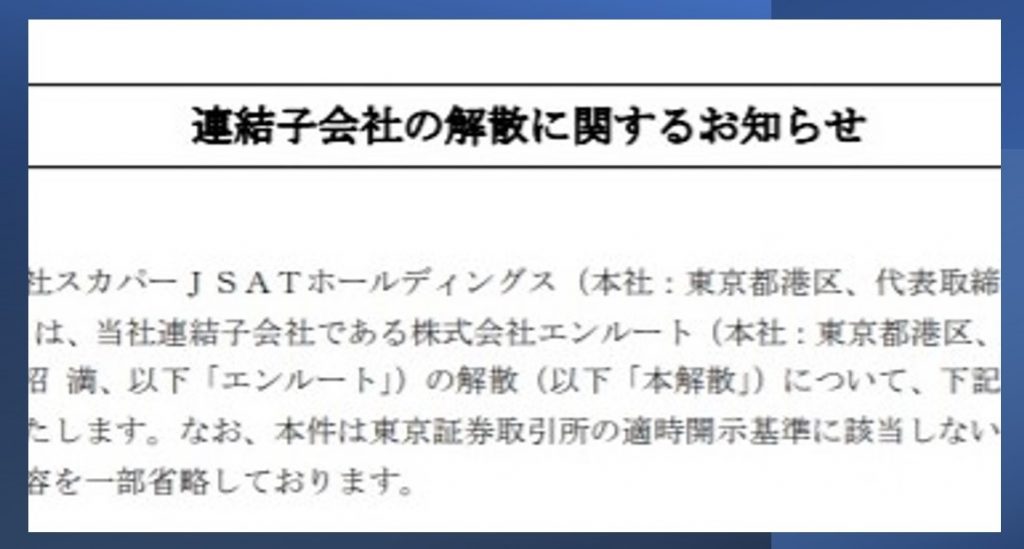

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ドローンや関連製品の製造、開発、関連事業を手掛けるVFR株式会社(東京)が経営体制を刷新した。代表取締役社長に蓬田和平氏、取締役に糸岡健氏が就任し、社外取締役の大前創希氏は引き続き社外取締役を務める。VFRは新たな体制のもとで高品質な製造技術や製品に対する深い知識など、同社の強みや持ち味を生かす体制の強化に舵を切る。

新体制でものづくり企業の強みや持ち味をいかす体制に

VFRは2月中に取締役会、株主総会を相次いで開き、体制刷新を準備してきた。2月10日に取締役会、20日に株主総会を開き、蓬田氏、糸岡氏、大前氏の取締役就任を決めた。また株主総会では、取締役会で代表の職を解かれていた湯浅浩一郎氏の任を解くことを決めた。一時的に代表取締役に就いていた留目真伸氏も辞任した。川口伸氏は引き続き監査役を務める。

新代表の蓬田氏はVFRに出資するDRONE FUNDに2020年から参画し、財務のスペシャリストとして3号ファンドで新規投資先の開拓、出資の実行などの先頭に立ってきており、出資先企業の強みを熟知している。蓬田氏は三井住友銀行、マッキャンエリクソン、リクルートでキャリアを積み、IoTデバイス開発メーカーでCOOを務めた。これらの経験を体制強化にいかす。今後も成長プロセスに応じ、体制を改めていくとみられる。

取締役に就任した糸岡氏は、 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)を経て2014年からVAIO株式会社で取締役執行役員常務CFOに就任し、2020年3月VFRの社外取締役を兼務してきた。

DRONE FUNDの大前創希共同代表パートナーは引き続き社外取締役として経営に参画する。大前氏は2002年に株式会社クリエイティブホープを創業し戦略面を重視したWebコンサルティングを展開し2013年に同社会長に就任。2014年からはドローンを使った動画撮影などクリエイティブ活動を展開するドローンフラファとして活動し、2016年3月には「ドローンムービーコンテスト2016」で 準グランプリ受賞した。2017年5月にDRONE FUNDアドバイザリーボードを経て、2018年9月DRONE FUND共同創業者/代表パートナーに就任している。ビジネス・ブレークスルー大学/大学院教授も務める。

刷新されたVFRの経営体制。上段左から時計回りで、蓬田氏、糸岡氏、大前氏、川口氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

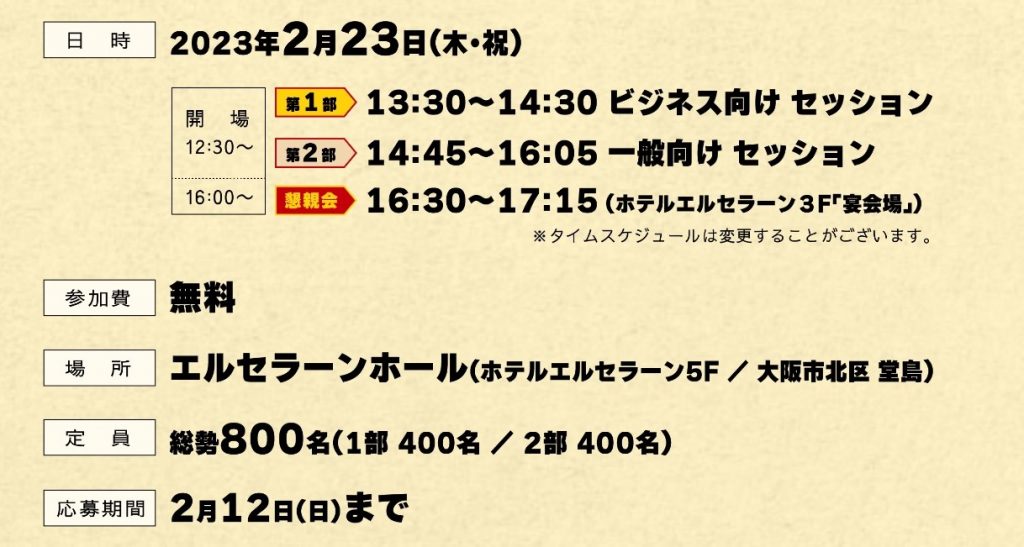

大阪府は実用化に向けて官民を挙げた取り組みが進むいわゆる「空飛ぶクルマ」について理解を深める「空の移動革命シンポジウム」を、2月23日(木・祝)に大阪・堂島のエルセラーンホールで開く。参加は無料だ。ビジネスをテーマにした第一部と、生活面をテーマにした第二部の二部制で、それぞれ第一線で活躍するキーパーソンや著名人、有識者らがパネルディスカッション形式で意見を交わす。第一部にはDRONE FUNDの大前創希共同代表パートナーや、空飛ぶクルマ関連事業を手掛ける住友商事株式会社、兼松株式会社、丸紅株式会社の商社3社の担当者が登壇する。第二部ではテレビプロデューサー結城豊弘氏がファシリテーターを務め、株式会社SkyDriveの川田知果氏、フリーアナウンサーの薄田ジュリア氏、タレントRaMu氏、経済ジャーナリスト須田慎一郎氏、経済ジャーナリスト井上久氏ら多彩な顔ぶれでステージを彩る。DroneTribuneの編集長、村山繁は第一部でファシリテーターを、第二部でパネリストを務める。

第一部にDRONE FUND大前氏や商社3社、第二部に「言って委員会」結城氏や須田氏ら登壇

シンポジウムは、2025年の大阪・関西万博の開催地として、AAMの実現に向けた取り組みを加速している大阪府が主催する。大阪府はAAMの実現をより確実にするために、より多くの人々が受け入れる社会受容性を重視していて、シンポジウムは大阪府が進める空飛ぶクルマの社会受容性向上策の一環だ。

第一部は「空飛ぶクルマで大阪は儲かりまっか?~空飛ぶクルマが起こす大阪経済の活性化~」をテーマに、関連産業の範囲や展望、参入機会の探索を行う。

登壇する大前氏が率いるDRONE FUNDは、「ドローン・エアモビリティ前提社会の実現」を掲げる関連産業特化型のベンチャーキャピタルで、スタートアップへの資金供給、政府への提言など幅広く活動している。兼松は空飛ぶクルマの離着陸場となるバーティポート(Vertiport)の開発を手掛ける英Skyports社と資本業務提携するなど、空飛ぶクルマ事業に取り組む。丸紅は子会社の丸紅エアロスペース株式会社とともに、乗客が乗れるeVTOL(電動垂直離着陸)の機体を開発する英Vertical Aerospace社と業務提携し、今年2023年1月に25機分を前払いした。同社はすでに南海電鉄などとともにヘリコプターを使った空飛ぶクルマの模擬体験ツアーも開催するなど、社会実装を視野に入れた取り組みを加速している。住友商事株式会社も米Bell社(Bell Helicopter Textron)と業務提携し、日本などで無人物流やエアタクシーのサービスの提供を検討している。

第二部は「ほんまに暮らしが変わるの?空飛ぶクルマ」がテーマで、空飛ぶクルマの実現により生活がどう豊かになるのか、独自の視点を持つ多彩な顔触れが話しあう。

ファシリテーターを務める結城豊弘氏は政治、経済から芸能までの話題を掘り下げる人気バラエティ番組『そこまで言って委員会NP』のチーフプロデューサーを担当するなどの経歴を持つ名物テレビプロデューサー。著名番組のディレクターを務めたほか、自身も取材に飛び回り豊富な情報を持つ。著書も多く、近著『オオサカ大逆転!』(ビジネス社刊、1600円+税)では、大阪・関西万博について「その先では、さらに大阪が飛躍するための可能性に満ちている」と、本人は鳥取県生まれながら、大阪にエールを送っていて、AAMが起こす生活の変化をパネリストから引き出す。

結城氏の進行に応じる登壇者も多彩だ。須田慎一郎氏、井上久男氏は独自の情報網と切れ味鋭い評論で知られる。タレントのRaMu氏は『そこまで言って委員会NP』の出演時に機転の利く発言で出演者をうならせた。フリーアナウンサー薄田ジュリア氏、AAMを開発するスタートアップSkyDriveの開発担当の川田知果とパネリストの半分が女性で彩り豊かな話題が示されそうだ。

■シンポジウム概要

・日時:2023年2月23日(木・祝)、12:30開場、第一部13:30~、第二部14:45~

・会場:エルセラーンホール(大阪市北区堂島、ホテルエルセラーン5F)

・参加:入場無料。公式サイトから申し込み

公式サイトはこちら:https://soratobu-kuruma.jp/symposium.html

第一部予約フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/63083dfc273991

第二部予約フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/79f9b157273992

懇親会の予約は、第一部の予約フォーム内で。

シンポジウム会場のエルセラーンホール

ホールの入るエルセラーンホテル AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.4.21

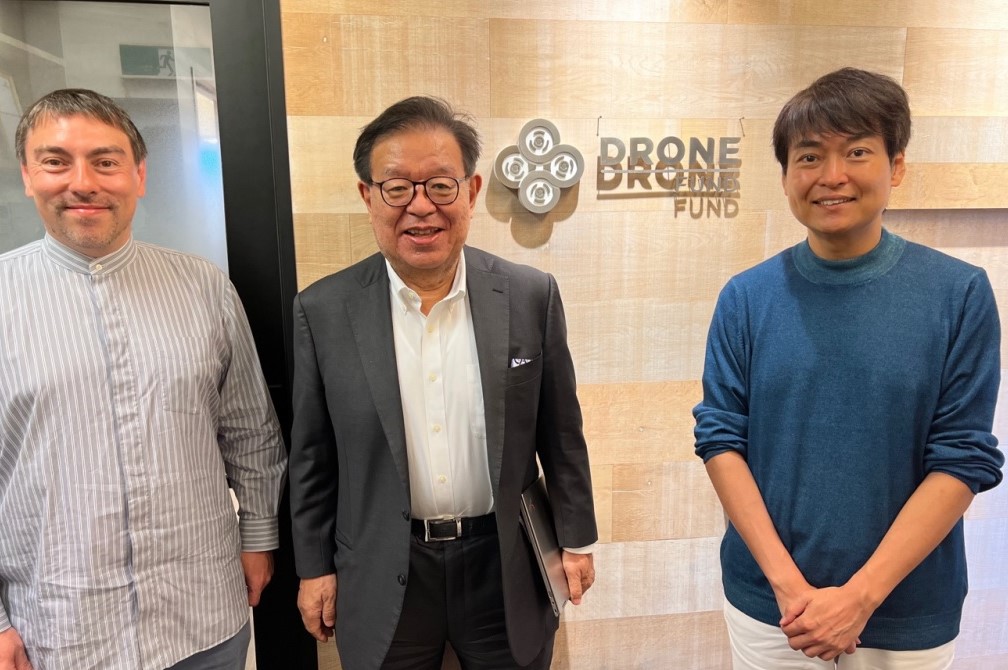

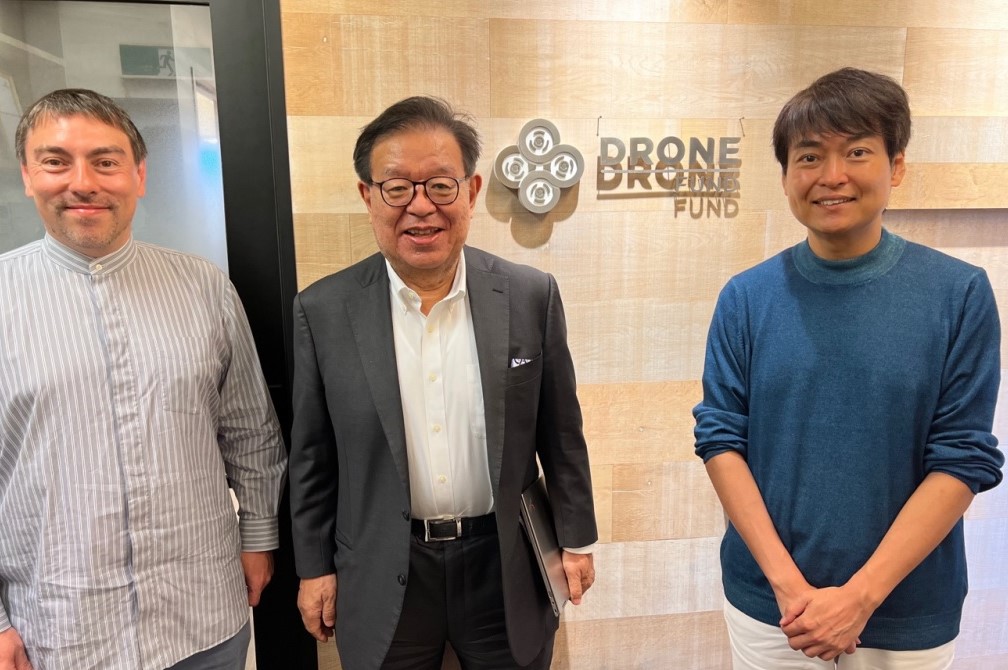

ドローン、エアモビリティ関連特化型のベンチャーファンド、DRONE FUND(東京都渋⾕区)は4月20日、“日本のインターネットの父”として知られ、「インターネット前提社会」を掲げて普及、啓蒙に励んだ村井純慶應義塾⼤学教授がDRONE FUNDエグゼクティブアドバイザーに就任したと発表した。DRONE FUNDが目指す「ドローン・エアモビリティ前提社会」は村井氏の「インターネット前提社会」が土台となっており、今後さらに取り組みを加速させる。

ドローン・エアモビリティ前提社会の実現へ取り組み加速

DRONE FUNDはドローンやエアモビリティを新しい時代のインフラとして定着することを目指し、2017年6月に発足以来、多くの関連スタートアップを社会に送り出している。ドローンの社会実装にとってひとつの節目となる「レベル4」の解禁を目前に控え、今後はドローン、エアモビリティを社会のインフラとして機能させる取り組みを加速させる段階に入る。DRONE FUNDと村井氏の「前提社会コンビ」が手を携え、インフラ化実現に取り組むことになる。

DRONE FUNDエグゼクティブアドバイザーに就任した“日本のインターネttモの父”村谷純氏(中央)、向かって右は千葉功太郎氏、左は大前創希氏) DRONE FUNDの発表は以下の通り(以下、引用)

2017年6⽉、DRONE FUNDは、⽇本初のドローン・スタートアップに特化した専⾨ファンドとしてスタートしました。「ドローン前提社会」の実現に向けて、ドローン産業黎明期における投資・⽀援活動を進めていくことを宣⾔しました。2018年8⽉に設⽴した2号ファンドでは、「エアモビリティ前提社会」の実現をテーマに加えました。

ドローン前提社会の実現は、村井純教授がインターネット社会黎明期に掲げた「インターネット前提社会」のコンセプトを基盤にしています。インターネットが私たちの社会を⽀えるインフラになったように、ドローンなどのフィールドロボットが新しいインフラになることを⽬指しています。

今回、村井純教授をエグゼクティブアドバイザーに迎えることにより、ドローンファンドは、ドローン・エアモビリティ前提社会の実現に向けたコンセプト設計や、制度設計・ルール形成に関する提⾔活動、産業エコシステムの形成に向けた連携活動を加速させていきます。

DRONE FUNDの ■村井純エグゼクティブアドバイザーによるコメント

いよいよドローン前提の時代を迎える。私たちの社会では、様々な経験が揃い、ドローン時代の具体的なイメージが徐々に明らかになってきた。ドローンそのもののテクノロジーは急激に、しかもしっかりと発展してきている。さらに三次元空間を⾃由に移動するドローンのペイロード、特にあらゆるセンサーから⽣まれる⼈類がこれまで⼿にしたことのない品質の空間知。ペイロードの多様性から⽣まれるサービス展開のアイデア。このような価値もしっかりと認識されてきた。それに加えてドローンそのものの技術だけでなく、ドローン社会を⽀える全く新しいエネルギーグリッド、ドローンや低軌道衛星などで形成される空からのインターネット:NTN、我が国のお家芸ともいえる正確な三次元空間地図の表現など実空間のインフラとプラットフォーム。結果として次々と⽣まれる新しい社会像は無限の可能性へと広がっていることに気がつく。まったく新しい創造性と⼒で未来を開拓する DRONE FUND を通じて、⼤きな期待と夢を共有したい。

【略歴】:慶應義塾⼤学教授。⼯学博⼠。1984 年⽇本初のネットワーク間接続「JUNET」を設⽴。1988年インターネットに関する研究コンソーシアム「WIDEプロジェクト」を発⾜させ、インターネット網の整備、普及に尽⼒。初期インターネットを、⽇本語をはじめとする多⾔語対応へと導く。内閣官房参与、デジタル庁顧問、北海道顧問、他各省庁委員会主査等を多数務め、国際学会等でも活動。2013年ISOCの選ぶ「インターネットの殿堂(パイオニア部⾨)」⼊りを果たす。「⽇本のインターネットの⽗」として知られる。著書に「インターネット」(岩波新書)他多数。

村井純氏 ■共同代表によるコメント

ドローンファンド 共同代表 千葉功太郎:2022 年はドローン産業にとって、重要な節⽬の年です。空の産業⾰命に向けたロードマップでは今年からレベル4の実装が⾏われます。年内には新しい機体認証・ライセンス制度がスタートします。次世代航空モビリティの分野では、3⽉に、空の移動⾰命に向けたロードマップの更新が⾏われました。私たち、ドローンファンドは、3号ファンドの組成の完了を発表しました。私が慶應義塾⼤学湘南藤沢キャンパス(SFC)で学んでいた時、時代はインターネット社会の黎明期でした。今は、ドローン・エアモビリティ前提社会の実現に向けた新しい時代を迎えるタイミングです。そうした時期に、村井純教授をドローンファンドのエグゼクティブアドバイザーとして迎えられることを⾮常に嬉しく思います。

千葉功太郎代表 ドローンファンド 共同代表 ⼤前創希:「インターネット前提社会」というコンセプトを⽣み出し、⽇本のインターネットの⽗として市場の開拓に尽⼒された村井純教授に、弊ファンドのエグゼクティブアドバイザーに就任頂く事はこの上ない嬉しい事であり、⼤変光栄に感じます。現在の⽇本におけるデジタル⾰命の根幹にある課題は、いかに今までの業務内容を⾒直し効率化を図っていくかという所にあります。これはドローン・エアモビリティに課せられている課題の⼀つでもあり、⼈間社会が環境負荷を軽減しながら永続的かつ効率的に活動していくための、重要な転換期と⾔えると私どもは考えています。インターネットがもたらした私たちの⽣活への変化と同じような⼤変⾰を「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現によって成しえるため、私たちはこれからもスタートアップの⽀援を通して社会に貢献できるよう努めて参ります。

大前創希共同代表 【DRONE FUND について】

正式名称:DRONE FUND1号投資事業有限責任組合、DRONE FUND2号投資事業有限責任組合、DRONE FUND3号投資事業有限責任組合

運営会社:DRONE FUND株式会社

代表パートナー:千葉功太郎、⼤前創希

所在地:東京都渋⾕区恵⽐寿三丁⽬3番6号滝澤ビル3F

設⽴:2017年6⽉(1号)、2018年8⽉(2号)、2020年5⽉(3号)

事業内容:ドローン・エアモビリティ関連スタートアップへの投資及び協業⽀援

ウェブサイト: http://dronefund.vc

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ドローンを活用した災害対応事業に取り組む株式会社テラ・ラボ(愛知県)が、ドローン開発の株式会社ACSL(東京)のコーポレートベンチャーキャピタル「ACSL1号有限責任事業組合」と、ドローンや関連技術専門のベンチャーファンド、DRONE FUNDのそれぞれから出資を受けたと発表した。ACSLも出資したことを発表した。災害対策に力を入れ、実績も持つテラ・ラボと、国産機の開発を加速させるACSLの組み合わせは、災害対策DXの促進やドローンの災害利用の普及促進に貢献することになりそうだ。

災害対策DX、ドローンの災害利用の普及促進に期待

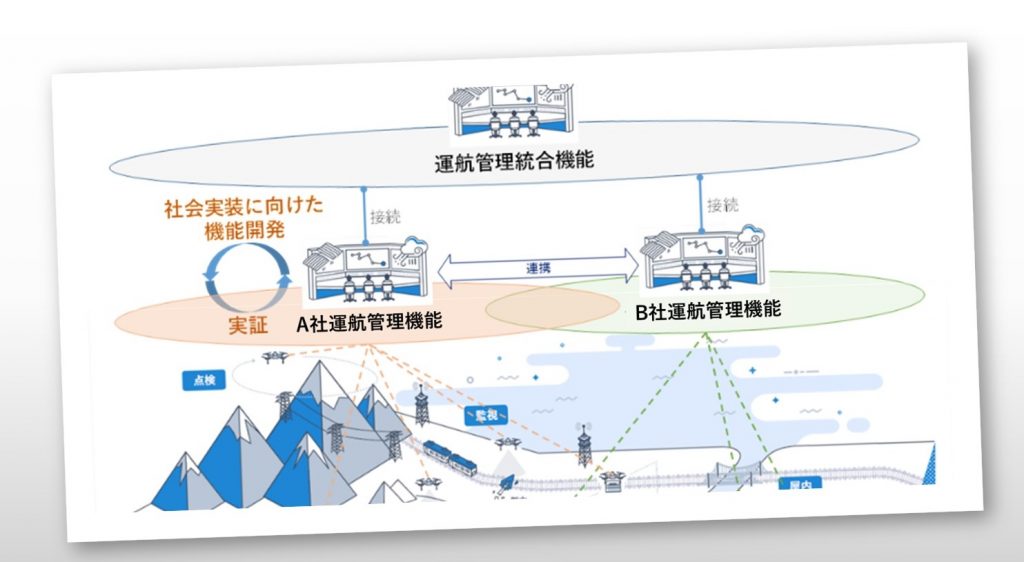

テラ・ラボは、防災、減災に注力し、南海トラフの危険性が指摘される愛知県に本社を置き、東日本大震災で被災した福島県南相馬市に長距離無人航空機の整備・製造や、データ解析の機能を持つ試験研究施設「TERRA LABO Fukushima」を構える。2021年7月に熱海で発生した伊豆山土砂災害ではいち早く現場に駆けつけて空から把握した被災状況を、地元や関係機関に提供した。

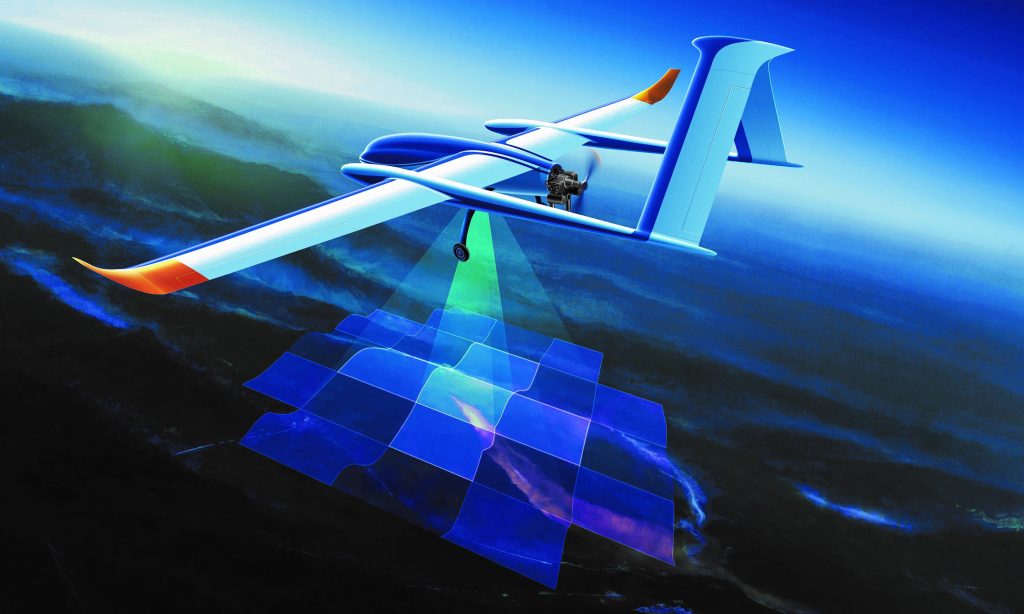

長距離無人航空機「TERRA Dolphin」の開発、広域災害対策情報支援プラットホーム「TERRA Cloud」の社会実装を進め、防災・減災の強化を目指している。

ACSLは2022年2月28日に公表した中期経営方針「ACSL Accelerate FY22」の中で事業戦略のひとつとして、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な世界の実現を掲げていて、防災・災害領域で消防庁、自衛隊などと連携し災害時のドローンによる支援の無償化などに取り組んでいる。またDRONE FUNDからの出資は二度目になる。

出資を通じ、テラ・ラボが自治体と築いてきた広域災害対策情報支援プラットホームと、ACSLのの情報管理が強化された国産ドローンとの組み合わせが強固になり、災害対策のデジタル化が促進され、両社が目指す防災・減災が強化された社会に向けた取り組みが加速することが期待される。

■出資者からのコメント

・ACSL取締役CFO早川研介氏

「株式会社ACSLはドローンメーカーとして、ドローンを活用した社会課題の解決に向けた取り組みを進めており、その一つとして防災・災害分野における災害状況把握等に利用するドローンを提供してまいりました。テラ・ラボ社がこれまで様々な自治体と連携し作り上げてきた広域災害対策情報支援プラットフォームと、ACSLのドローンを組み合わせることで、災害対策DXがより発展し、テラ・ラボ社とACSLが目指す防災・減災が強化された社会が実現できるものと考えております。今後も自治体や警察・消防等へのドローンの供給を通して、 テラ・ラボ社との連携を深めてまいります」

・DRONE FUND代表 大前創希氏

「私どもDRONE FUNDは、2020年5月、株式会社テラ・ラボ社にVCとして初参画し、成長を加速していく支援を重ねてきました。その中で国内の数多くの災害発災時におけるテラ・ラボ社の活動内容から、ドローン技術の発災時運用の重要性を改めて強く認識し、今後の災害対策DXの発展を確信するに至りました。そのなかで、テラ・ラボ社が開発を進める長距離無人航空機は、 今後、 国土情報のデジタル化に欠かせない技術技術になり得ると考えており、引き続き、強く支援していく所存です」

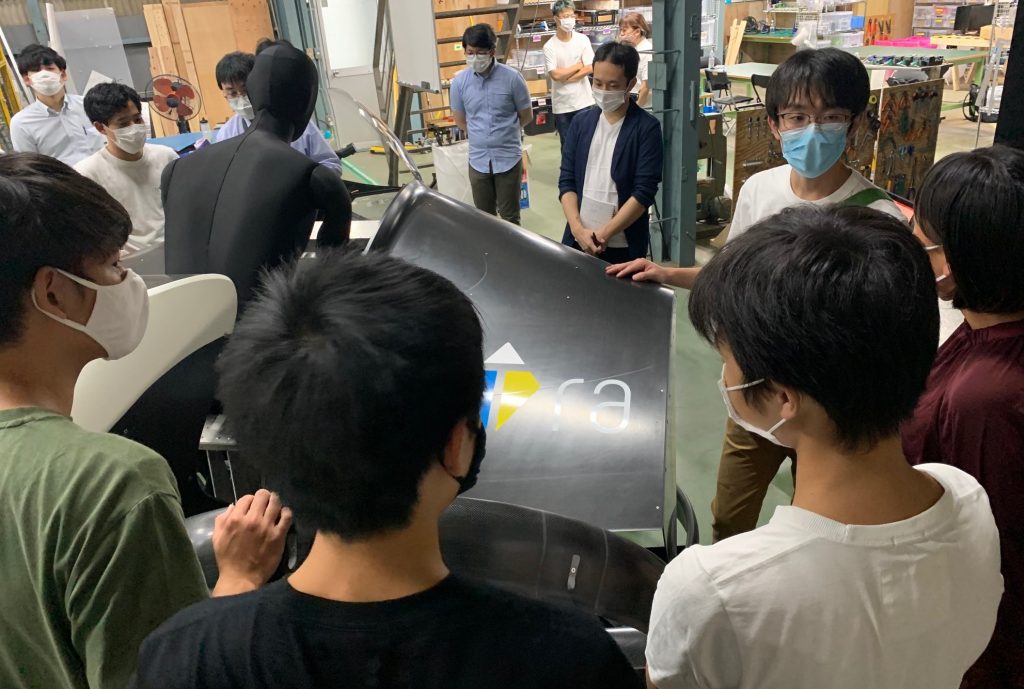

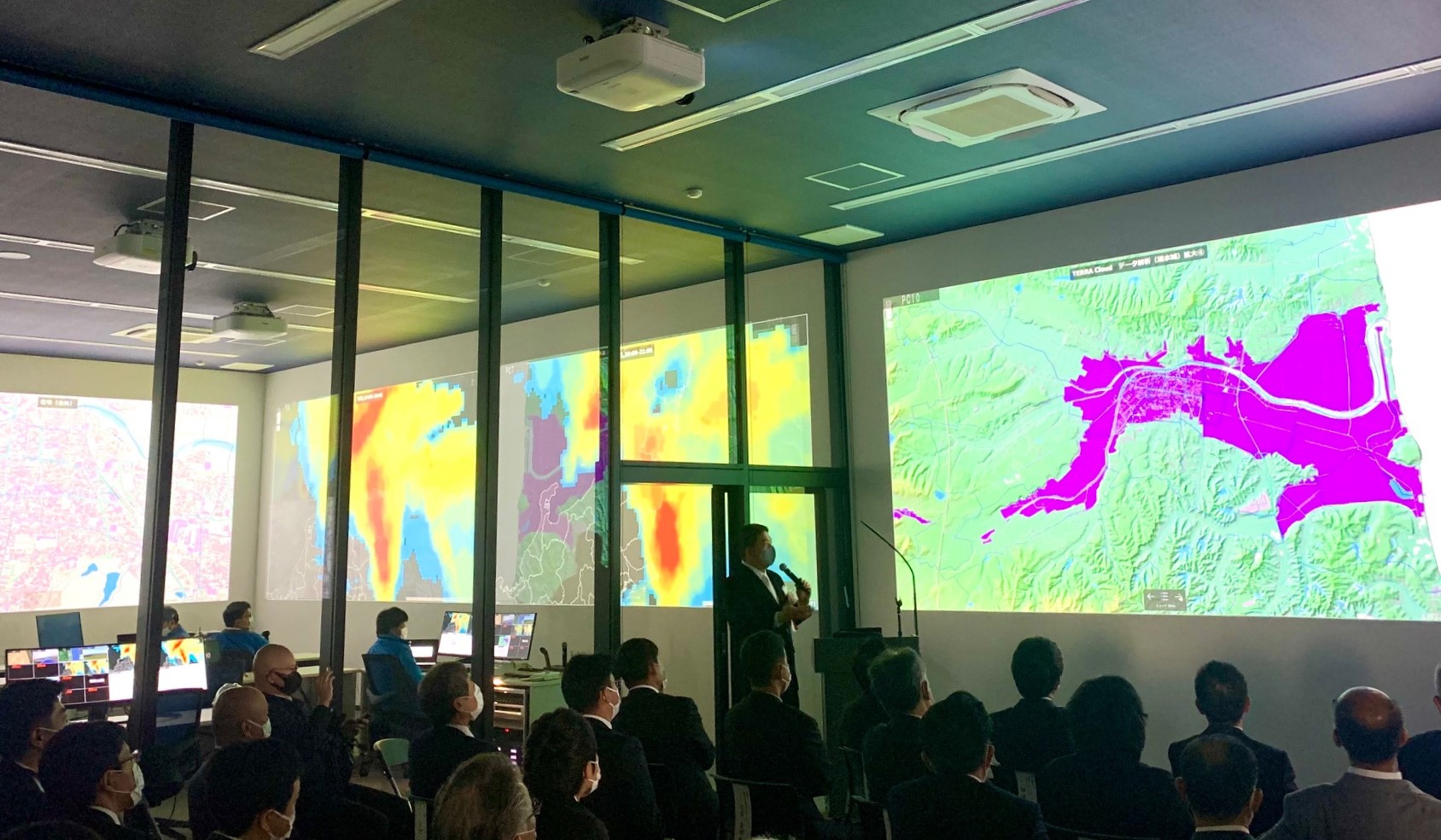

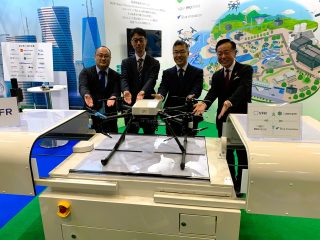

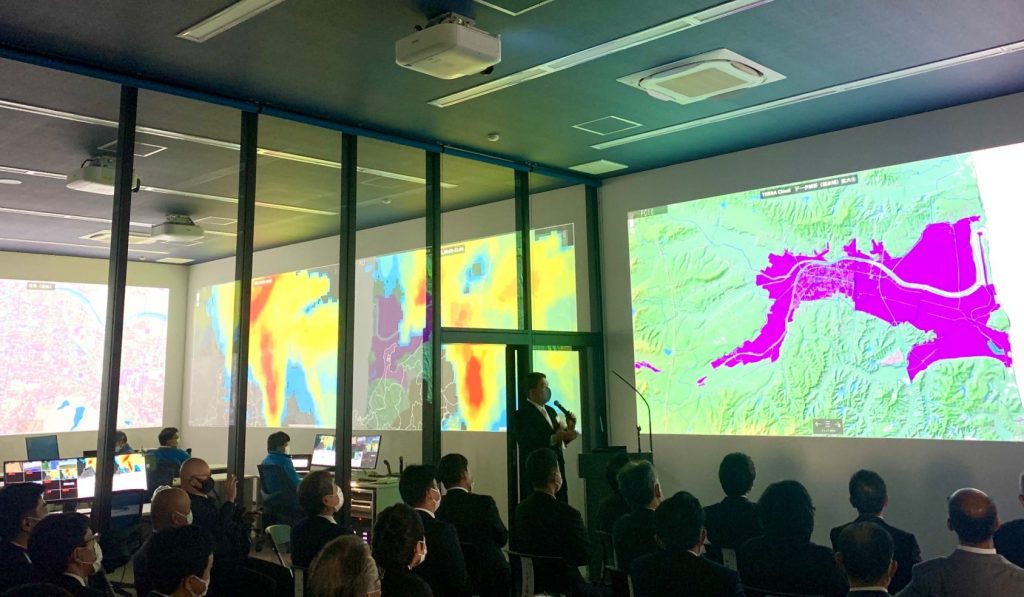

2021年11月の「TERRA LABO Fukushima」の開所式には多くの関係者が祝福した

「TERRA LABO Fukushima」の説明

「TERRA LABO Fukushima」の開所式で設備の概要を説明し抱負を述べる松浦孝英代表

DCIM\100MEDIA\DJI_0075.JPG AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。DRONE FUND(東京)は11月30日、オンライン勉強会「ドローン・エアモビリティ2020年の市場状況および2021年の展望について」を開催し、共同創業者の大前創希代表パートナー、最高公共政策責任者の高橋伸太郎パートナーが登壇した。大前氏はこの中で、2020年5月に設立した3号ファンドの投資対象について、ドローンの普及、技術の向上に資する知見や関連する周辺技術を持つ企業も広く対象とする考えを表明した。

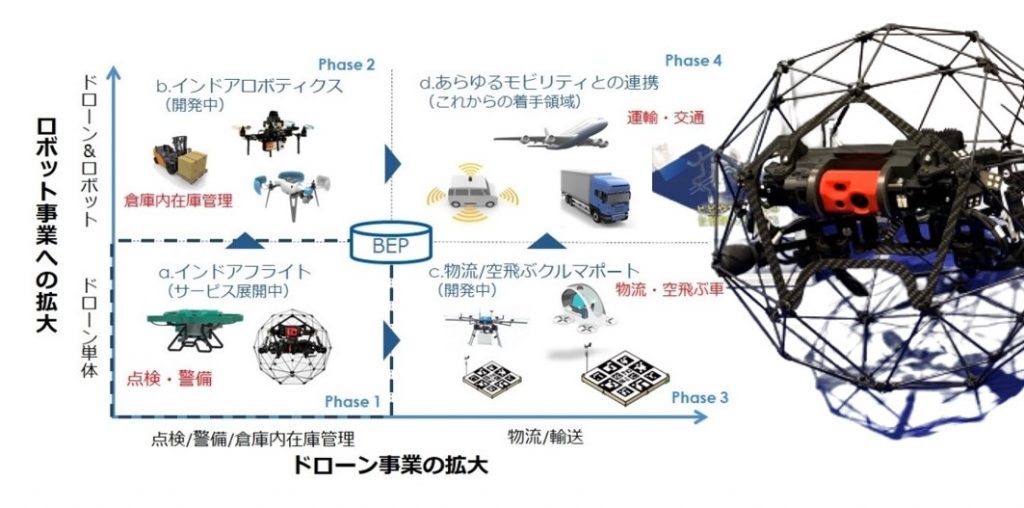

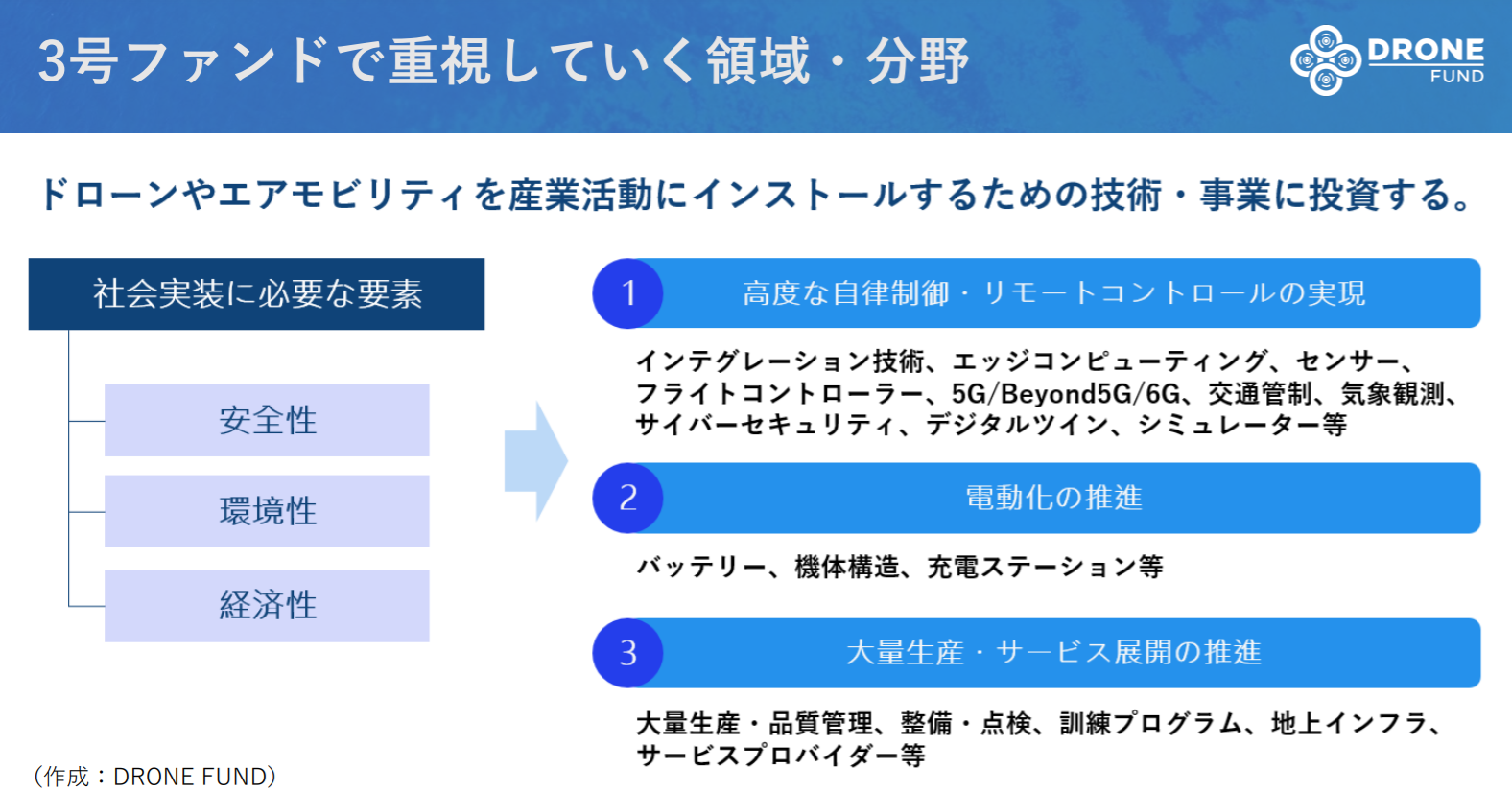

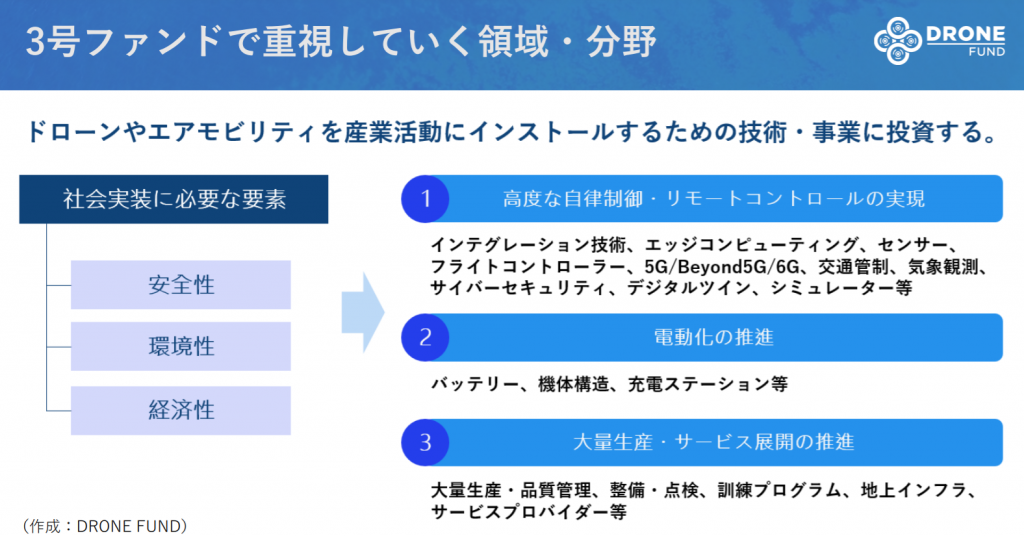

投資基準は安全性、環境性、経済性 エッジコンピューティングなど例示

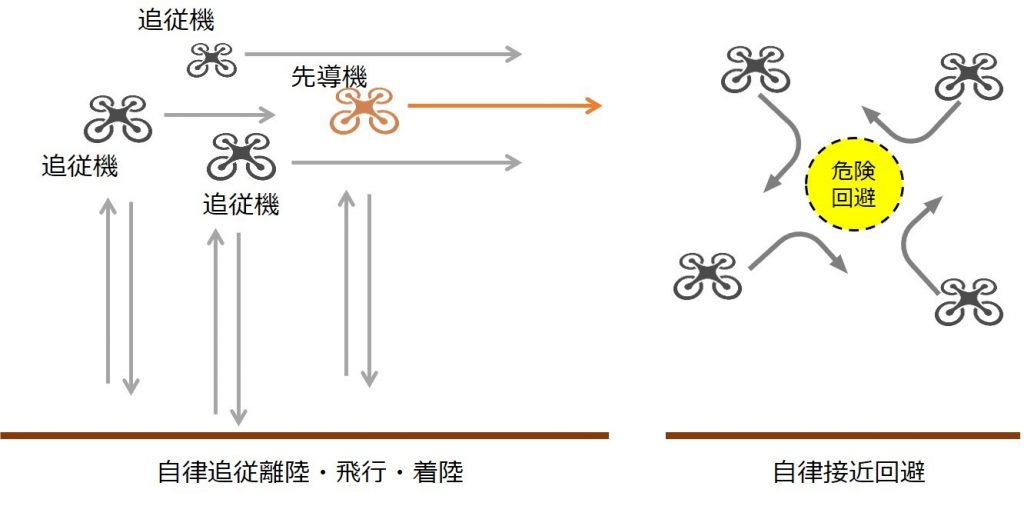

大前氏はオンライン勉強会の中で、3号ファンドの投資基準について、安全性、環境性、経済性を重視すると説明。中でも「高度な自律制御、リモートコントロールの実用化」「電動化」「大量生産、サービスの推進」の3領域を重視するとし、それぞれについて対象となりうる技術を「インテグレーション技術」、「エッジコンピューティング」などと例示した。

また、ドローン、エアモビリティに直接、携わっていない企業も「対象になり得る」と述べ、「技術の向上につながる高度な専門性を持っていたり、普及促進を加速させる知見を持っていたりする場合はドローン、エアモビリティ前提社会の実現に力になると考えている」と述べた。

ドローンファンドは1号、2号を通じてドローンやエアモビリティに直接または間接的に携わっている企業への資金拠出を通じて「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現を目指してきた。ただ、2号ファンドでは、X線を活用したカメラ・センサーを開発する静岡大学発ベンチャー、株式会社ANSeeN(静岡県浜松市)に出資した実績がある。ANSeeNの技術はインフラの非破壊検査など従来のカメラやセンサーではできなかった作業を可能にする。ドローンに直接関連する企業ではないが、大前氏は「ドローンの活用が広がる可能性・将来性を高く評価して投資を決めた経緯があります。今後もこうした企業が投資の対象になりえます」と述べた。

一方、高橋氏は、ドローン飛行の環境整備で、2022年度の実現を目指している「有人地帯の目視外飛行」を表す「レベル4」のさらに先となる「レベル5」の検討の必要性について見解を披露。高橋氏は個人的な見解と断ったうえで「①高高度の安全性、②小型機だけでなく中型機、大型機の取り扱い、③ビヨンド5Gに向けた環境整備などのイメージを持っている」と述べた。

DRONE FUNDは3号ファンドの投資基準として重視する領域、分野を説明した

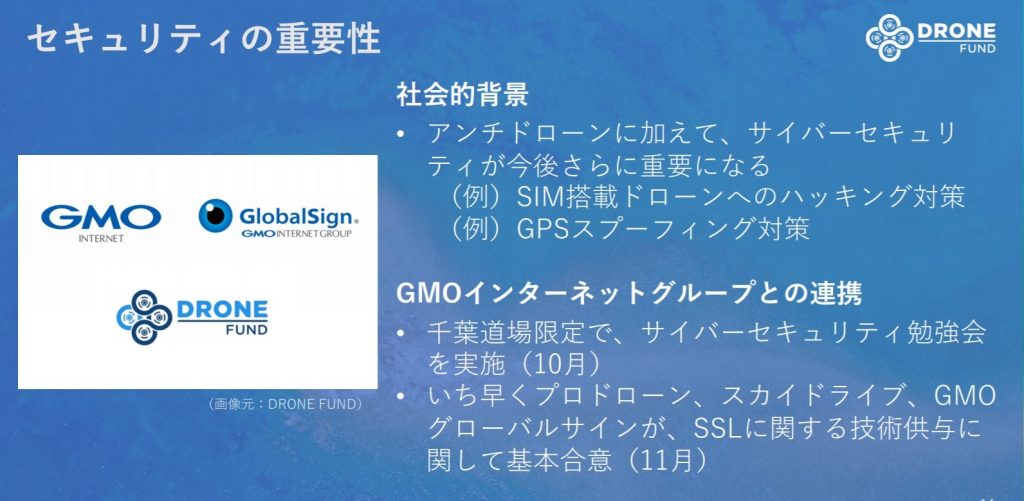

勉強会の中ではセキュリティの重要性も強調。GMOインターネットグループとの連携についても説明した

DRONE FUNDの投資先見取り図。3号が投資活動を本格化させることでさらに広がりそうだ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。