- 2025.1.16

昨年末に破産を申請したドイツのAAMメーカー、ヴォロコプターはJCAB(日本の国交省航空局)に申請している型式認証の申請について取り下げない方針だ。同社がDroneTribuneの取材に回答した。これまでに2年以上当局と良好な関係を構築しており、「今までの作業が無駄になることは特になく、申請を取り下げる予定もない」という。テスト飛行など必要な作業を続けながら、立て直しに注力し、弁護士をまじえて立て直しの方向を模索するとともに、昨年末から投資家とも接触している。

弁護士まじえ再建策模索 投資家とも接触

ヴォロコプターはDroneTribuneの質問に回答し、国交省航空局が申請を受理して手続きを進めている同社の2人乗りeVTOL型AAM「VoloCity(ヴォロシティ)」の型式認証(TC)取得について、申請を取り下げない方針を明確にした。航空局も受理した申請について手続きを継続する姿勢を示しており、当面は従来通り、TC取得手続きが進行む。

ヴォロコプターのTC申請については、国土交通省航空局(JCAB)、欧州航空安全機関(EASA)と日欧それぞれの航空当局が受理し、これに基づいて手続きを進めている。当局が受理したのは2023年2月21日だが、ヴォロコプターが申請したのはその前年(2022年)の末だ。これをふまえ、ヴォロコプターは「2年以上EASA&JCABと良好な関係を築いているうえで、技術説明、テスト飛行、書類の整理などを行なっております。昨年、大阪・関西万博での飛行が商用運航からデモ飛行に切り替わったことに伴い(TC取得を)急ぐ必要性が薄まり、プロセスを一時保留しておりますが、今までの作業が無駄になることは特になく、申請を取り下げる予定もありません」と話している。

一方、再建にも注力する。現時点で具体策はまとまっていない中、もともとコスト管理を徹底して対応を進めており、立て直す箇所の特定を弁護士とともにすすめている。「他社と比較し認証費用を半分以下に抑えている」ケースもある中で、EASA監査の75%を完了していて、当面は投資家との連絡も図りながら再建策構築に注力する方針だ。

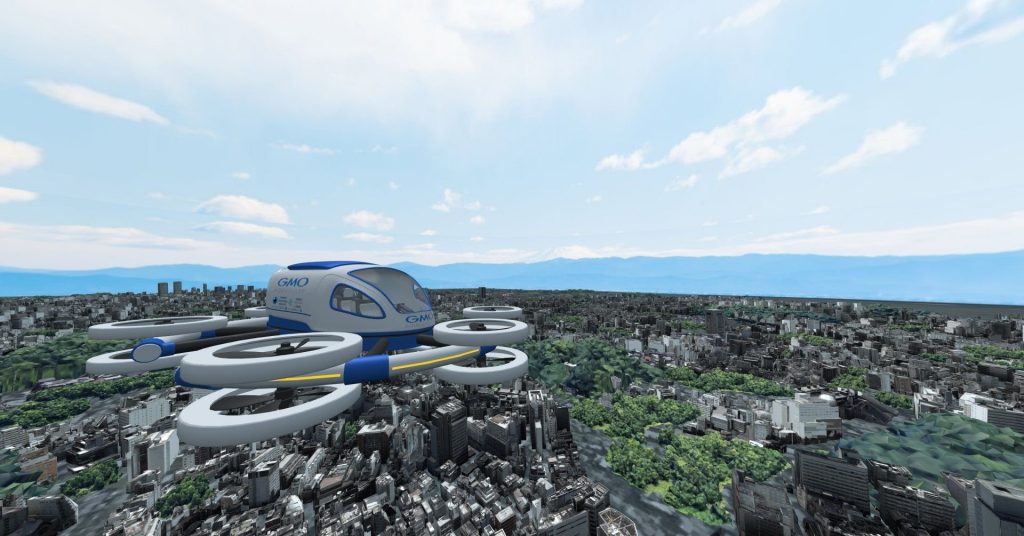

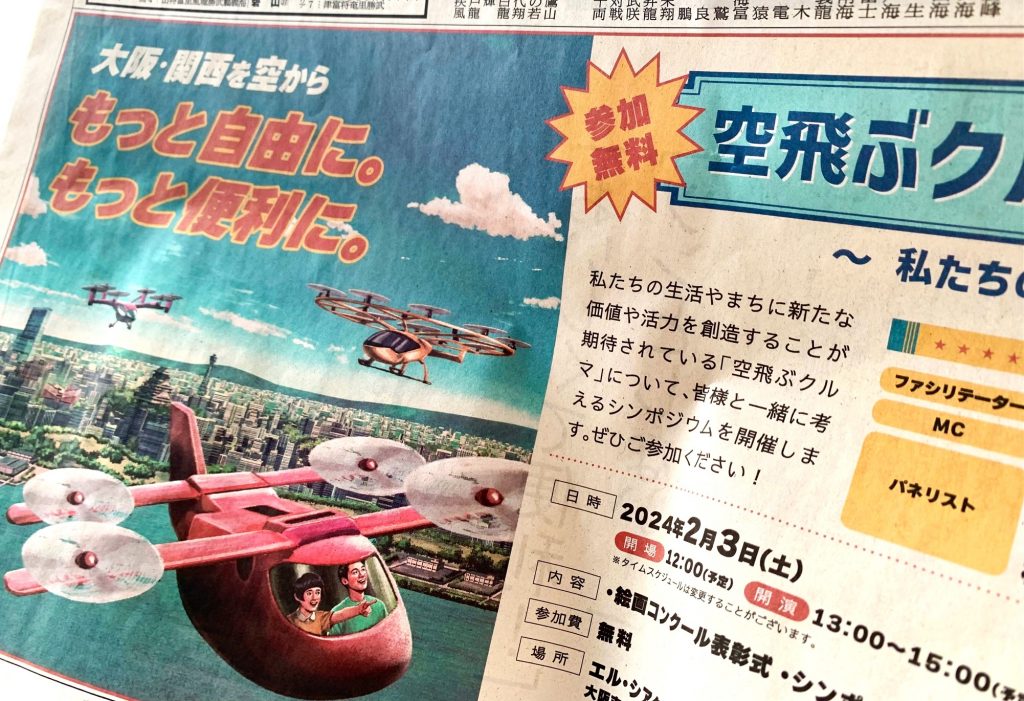

ヴォロコプターがTC取得を目指しているヴォロシティは2人乗りのeVTOL型AAMで、18 個の電動ローターを搭載し35㎞の航続飛行を想定している。海外製AAMの中では日本でなじみの深い機体のひとつで、2023年3月には、実物大モデルをJR大阪駅に隣接する大規模複合施設「グランフロント大阪」で公開され、居合わせた来場者や通行人の搭乗体験を受け入れていた。もともと、大阪・関西万博で飛行を披露する機体に含まれていたが、2024年9月に飛行を担う4グループのひとつ、日本航空、住友商事グループが、運用機体をヴォロコプターのヴォロシティから、米国 アーチャー社(Archer Aviation, Inc. )のMidnight(ミッドナイト)に変更することが公表された。なお、運用機体変更のタイミングで、万博での運航チームそのものも日本航空、住友商事から両者が出資する株式会社Soracle(ソラクル、東京)に引き継がれている。

2023年8月に実物大のヴォロシティが大阪でお披露目されたさいは日本の関係者や来場者から歓迎を受けた

大阪で公開された実物大モデルの機体に描かれたVOLOCOPTERのロゴ

ヴォロコプターがTC取得を目指すヴォロシティ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 国交省航空局は1月6日、ドイツのAAM開発事業者、ヴォロコプターから受理している型式証明申請の手続きを当面、継続する方針を明らかにした。ヴォロコプターは昨年(2024年)末、裁判所に暫定的な破産手続きを申請しており、関係機関の対応に関心が寄せられている。航空局は、ヴォロコプターの破産を情報として把握しているものの、ヴォロコプター側から直接の報告や申請の取り下げなどの連絡は1月6日時点ではないという。航空局が申請者の財務状況を確認する決まりはなく、ヴォロコプターも事業継続姿勢を転換していないことから、当面は受理に従って手続きを進める。

2023年2月に型式取得を航空局に申請、3月には大阪で実物大モデル公開

航空局はヴォロコプターの破産について、同社による昨年12月30日の公表と、それをもとにした報道ベースで把握している。一方、破産に関する連絡や型式証明の取得申請に関する方針転換などの連絡はないという。航空局は「手続きにはリソース(労働、時間など)を投入しており、関心は持っている」ものの、ヴォロコプター側から方針を転換する意思表示などがないいため、「受理した状況が維持している前提で作業を続けることになる」という。

ただし、「型式証明の手続きは、航空局が一方的に行うものではなく、申請側(この場合はヴォロコプター)とやり取りをしあう」ため、その中で方針に関する意図が表明された場合には、改めて対応を検討する可能性がある。

ヴォロコプターは昨年(2024年)12月30日、4日前の2024年12月26日に、拠点のあるバーデン=ヴュルテンベルク州のカールスルーエ高等裁判所に破産手続きの開始を申請したことを公表した。裁判所は申請の翌日に暫定破産管財手続きを開始し、現在、管財人の下で対応を進めながら、事業を継続している。同社の公表文では「破産」に該当する英語をinsolvencyと表現していて、一般に資産を売却して、負債を返済しきれない債務超過の状態を示す。

日本では2023年2月21日に航空局がヴォロコプターからの型式証明の申請を受理したことを発表している。ヴォロコプターが申請した機体は「VoloCity(ヴォロシティ)」と呼ぶ2人乗りのeVTOL型AAMで、18 個の電動ローターを搭載し35㎞の航続飛行を想定している。同社は航空局に申請した翌月の3月8日、大阪・関西万博でエアタクシーとして運航を目指す機体として、実物大モデルをJR大阪駅に隣接する大規模複合施設「グランフロント大阪」で公開していた。2024年夏のパリ五輪会場の飛行を計画していたが欧州の航空当局EASA(欧州航空安全機関)から基準を満たさない個所があると指摘を受けたことなどから、ヴェルサイユ宮殿で「VoloCity」 の前のモデル「2X」を飛行させるなど計画変更を余儀なくされていた。その後、大阪・関西万博でVoloCityの飛行することになっていた日本航空、住友商事のチームが2024年9月に運用機体を変更することを表明していて、VoloCityは万博での飛行計画からはずれていた。

一方、市場投入を目指す姿勢は維持し続けていて、万博の飛行計画からはずれたさいも、引き続き商用運航を目指す方針を示していた。破産申請も事業継続をするための選択であったと言われており、同社は管財下で財務基盤の強化を目指しつつ事業継続を模索するとみられる。

<関連>

Volocopter破産申請:https://www.volocopter.com/en/newsroom/volocopter-files-for-insolvency-in-germany航空局がTC申請受理(2023年):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001588330.pdf

大阪で実物大モデル公開(2023年):https://dronetribune.jp/articles/22336/

2023年3月に大阪でヴォロシティ(VoloCity)の実物大モデルが公開された

2023年12月13日に大阪市此花区北港緑地でヴォロコプター(Volocopter)が関係者が見守る中「2X」の飛行を披露

Volocopterが2024年12月30日、破産申請を公表した AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.11.11

次世代エアモビリティ(AAM)運航の株式会社Soracle(ソラクル、東京)と、AAM開発の米Archer Aviation Inc.(アーチャー・アビエーション社、米カリフォルニア州)は、戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結した。アーチャーは11月7日付で、ソラクルは11月8日付でそれぞれ発表した。両者で商用運航実現に向けた協業の検討を始める。合意にはソラクルによるアーチャー製AAM「Midnight(ミッドナイト)」の最大100機(5億ドル)の購入権が含まれていて、開発の進捗状況に応じて機体の引き渡し前に一部の前払いを実施する。

ソラクル「社会実装の早期実現を」 万博でデモフライト

ソラクルは今回の合意に沿って、日本国内における空港シャトル・地域内輸送・地域間輸送など国内外の利用者を想定して魅力的な路線を開拓し、新たな価値を創造する交通ネットワークの構築を目指す方針だ。合意はソラクルがミッドナイトを最大100機(約5億ドル)購入する権利も含み、開発の進捗状況に応じて前払いを行う。

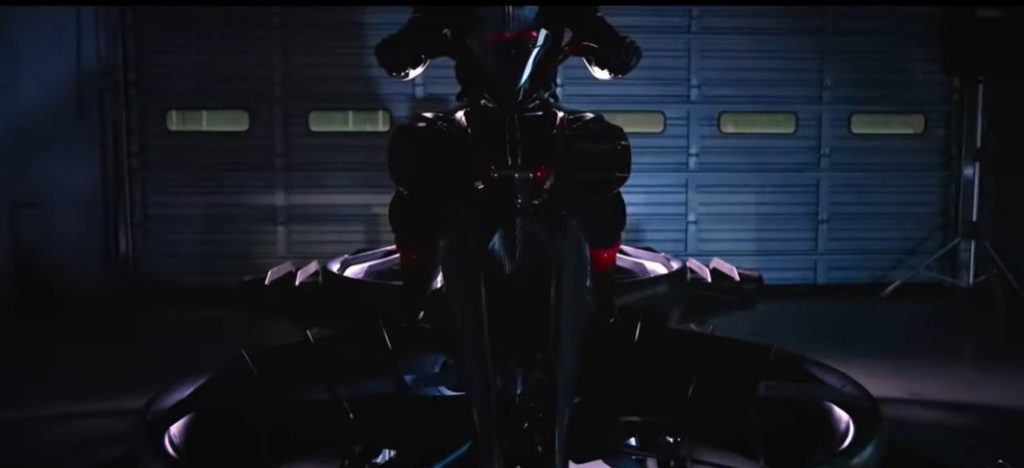

アーチャー製AAMミッドナイトはパイロット1人を含めた5人乗りのeVTOL。回転角度を変えられるチルトローターと固定翼を併用する機体で、最高速度は240km/h、航続距離160km。すでに米国内で試験飛行を重ねていて2025年末までにFAA(米連邦航空局)から型式証明の取得、2026年の商用運航実現を目指している。日本国内でも航空当局である国土交通省航空局の認可取得を目指す。

ソラクルは「eVTOLを用いた地球に優しく、より身近で新しい移動価値を創造することを目指し」て「eVTOLの社会実装の早期実現に向けた準備を加速」すると抱負を述べている。

アーチャーの事業開発担当シニア・ディレクター、アンドリュー・カミンズ氏は「私たちはソラクルとフライト新時代の先頭に立てることを誇りに思います。革新的で持続可能で便利な代替交通手段をもたらすことに全力を尽くします」とコメントしている。

ソラクルは今年(2024年)6月、住友商事株式会社と日本航空株式会社が50%ずつ出資して設立されたAAM運航を目指す合弁会社で、大阪・関西万博で独ヴォロコプター社(Volocopter)製AAMヴォロシティ(VoloCity)を飛行させる計画を進めてきた日本航空から事業を引き継いでいる。大阪・関西万博でデモフライトをする機体について、ヴォロシティからアーチャーのミッドナイトへの変更は9月26日に公表している。

ソラクルの発表内容は以下の通り。

株式会社 Soracle米 Archer 社と戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結

~Soracle は大阪・関西万博デモンストレーション運航を契機に、eVTOL の社会実装を目指します~

株式会社 Soracle(以下「Soracle」)は、米国 Archer Aviation Inc.(以下「Archer 社」)と戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結しました。

両社は、2024 年 9 月 26 日付で発表いたしました 2025 年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」)でのデモンストレーション運航プログラムの実施に加え(※)、eVTOL の商用運航実現に向けた協業の検討を開始することに合意しました。

Soracle は、日本国内における空港シャトル・地域内輸送・地域間輸送など、様々なユースケースを想定した路線を開拓し、eVTOLを用いた地球に優しく、より身近で新しい移動価値を創造することを目指しています。今般 Archer 社との基本合意書には同社が開発・製造する eVTOL ”Midnight”の最大 100 機の購入権取得を含んでおり、eVTOL の社会実装の早期実現に向けた準備を加速して参ります。

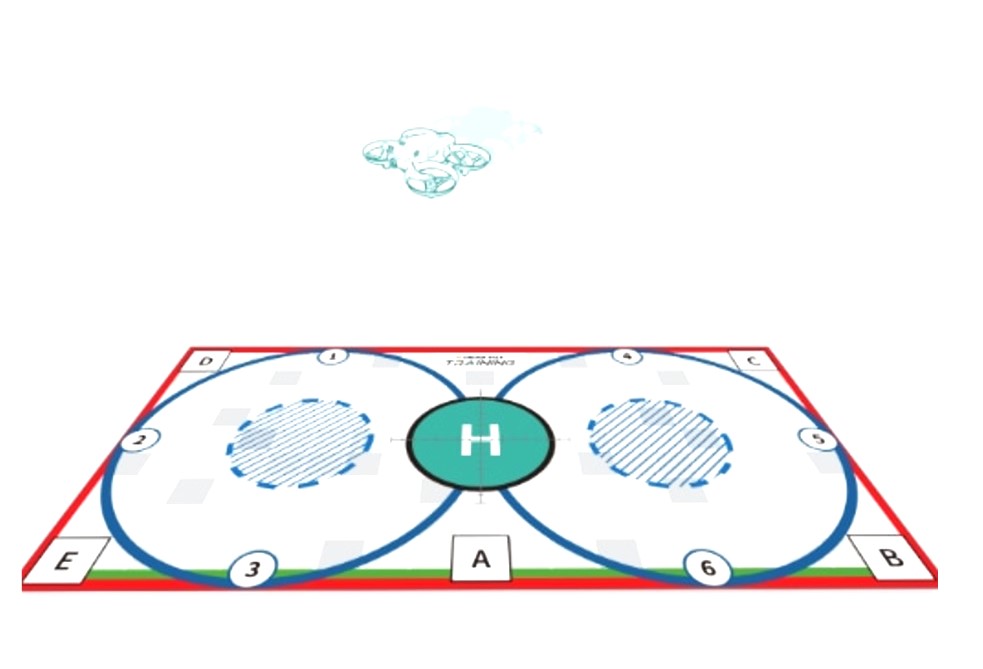

Soracle は、2025 年 4 月から大阪・夢洲で開催される大阪・関西万博に、未来社会ショーケース事業「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」に、シルバーパートナーとして協賛いたします。本事業は、eVTOLをより身近に感じていただくことで、大阪・関西万博のコンセプトである「未来社会の実験場」を体現するものです。Soracle は Archer 社 eVTOL “Midnight”を用いた万博会場の周遊および会場と大阪ヘリポートを結ぶ2地点間のデモンストレーション運航を予定しています。

■Soracle 概要

社名 :株式会社 Soracle

事業内容:eVTOL による航空運送事業(許可取得予定)

設立 :2024 年 6 月

代表者 :代表取締役 太田幸宏・佐々木敏宏

所在地 :東京都中央区

ホームページ:https://www.soraclecorp.com/

■Archer 社概要

社名 :Archer Aviation, Inc.

事業内容:eVTOL 設計・開発・運航

設立 :2018 年

代表者 :Founder & CEO Adam Goldstein

所在地 :アメリカ合衆国カリフォルニア州

ホームページ:https://archer.com/

■Archer 社 eVTOL “Midnight” 概要

Archer 社が設計・開発する4人乗客(パイロット除く)ベクタードスラスト型のeVTOL。当該機は米国における試験飛行の実績を重ねており、2025年末までのFAA(連邦航空局)からの型式証明取得、2026 年の商用運航の実現を目指しております。

【運航性能(目標)】 最高速度 240km/h・航続距離 160km・最大積載量 454kg

(※) Soracle、JAL から大阪・関西万博 「空飛ぶクルマ」運航事業を承継

~Archer 社 eVTOL “Midnight”にて大阪・関西万博 デモンストレーション運航を実施~

https://www.soraclecorp.com/wp-content/uploads/2024/09/Press_240926.pdf

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.1.21

能登地震対応にドローン事業者が続々と参画している。イームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)は中型の「E6106FLMP2」、大型の「E6150TC」をあわせて4機を持ちこみ現地の需要に対応しているほか、石川県庁内に設置されたリエゾン拠点で業務調整にあたっている。ドローンが被災地で活躍するには、現地のニーズ、活躍できる事業者の選定、必要な申請など数々の業務調整が不可欠で、その調整役に経験のあるドローン事業者の知見や経験が役立っている。また株式会社SkyDrive も「SkyLift P300S」1機を含め4機を持ちこみ、ドローンの運用に定評のあるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ、東京)は主に上空の通信環境整備を担う。株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)、日本航空株式会社(東京)、ヤマハ発動機株式会社(磐田市<静岡県>)、日本DMC株式会社(御殿場市<静岡県>)、川崎重工業株式会社(東京、神戸市<兵庫県>)などが現地で被災地の支援の先頭に立っている。

イームズはE6106FLMP2など4機、SkyDriveはSkyLift P300Sなど4機 スペースエンタ、双葉電子、日本DMCも

ドローン事業者は主に輪島市、珠洲市で活動をしている。両市は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)に支援を要請していて、要請を受けたJUIDAのもと、ドローン事業者が災害対応に奔走している。

イームズロボティクスは機体の運用のほか、石川県庁DMAT調整本部内に情報連絡のために設置されたリエゾン拠点で輪島市などで活動するJUIDAや、経産省、国交省、事業者との業務調整にあたっている。政府、国内ドローン事業者へのヒアリングシートを作成したり、政府と災害時のドローン飛行などについて定めている航空法138条92項の取り扱いや災害救助法適応についても協議した。事業者との調整では株式会社スペースエンターテイメントラボラトリー、双葉電子工業株式会社(茂原市<千葉県>)と連絡をとり事前調整にあたった。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研、つくば市<茨城県>)とは、オルソデータをアップロード出来るSIP4Dイームズロボティクスパイロットシステムを準備し、SIP4Dにアップされたオルソデータが災害対応機関が閲覧する災害情報サイト、ISUT-SITEに表示されるようにした。一般財団法人日本気象協会、株式会社ウェザーニューズとは活動支援用の特設サイトの準備を調整した。 ウェザーニューズにはドクターヘリ位置情報を輪島市でも確認出来るように、輪島市のDMAT本部にもシステムが設置されるよう調整した。NTTコミュニケーションズとは輪島市上空の電波状況について再計算を受ける調整をし、輪島市で活動するJUIDAチームとの共有を図った。

ドローンオペレーターとしては、輪島市、珠洲市からの撮影要望のある場所を持ちこんだ機体などを使い空撮し、オルソを作成したうえSIP4Dにアップロード した。佐川急便にも物流ニーズを確認したうえで物流用機体の準備を図った。SkyDriveは1月8日から14日にかけて現地入り。物流、状況把握を担った。スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)は水上飛行を調整し、日本DMCは飛行前のロケハンのためにドローンを運用した。

災害対応の現場では、業務調整が不可欠だ。結集した事業者や、それぞれの事業者が持つ知見は、適切に運用が図られてはじめて本領を発揮する。どこで、なんのために飛行することが求められているのか、そのためにどこに、どう申請するのか、飛行環境は整っているのか、など数々の業務調整が果たす役割は大きく、今回は、専門家とのつながりも含めた業務調整の蓄積が一定水準で機能したといえそうだ。災害対応はまだ続くが、ドローン事業者が災害対応のために集結し、それぞれが果たした役割や成果は、今後の検証事例やモデルケースになることは間違いない。

JUIDAは発災直後から内部で調整を進め、1月4日以降、活動を具体化させ、1月5日にはブルーイノベーション株式会社(東京)、株式会社Liberaware(千葉市)とともに支援を始めた。被災地では1月2日に緊急用務地域に指定され(1月5日に改定)ている。現在の航空法では緊急用務地域では国か地方、または現地災害対策本部の要請を受けていない場合、原則としてドローンの飛行は禁止されている。JUIDAは輪島市、珠洲市の要請を受け活動をしており、ドローン事業者も原則として、JUIDAの統括のもとで運用している。

JUIDAが公表している活動報告

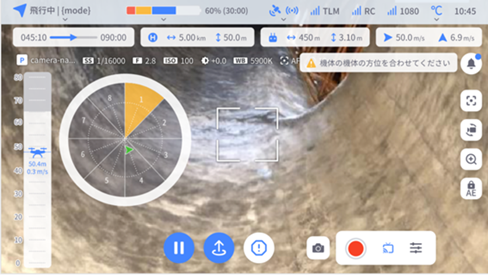

被災地で機体を飛行させるイームズロボティクスのチーム

被災地で機体を運用するにあたり事前準備にあたるイームズロボティクスのチーム TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.3.12

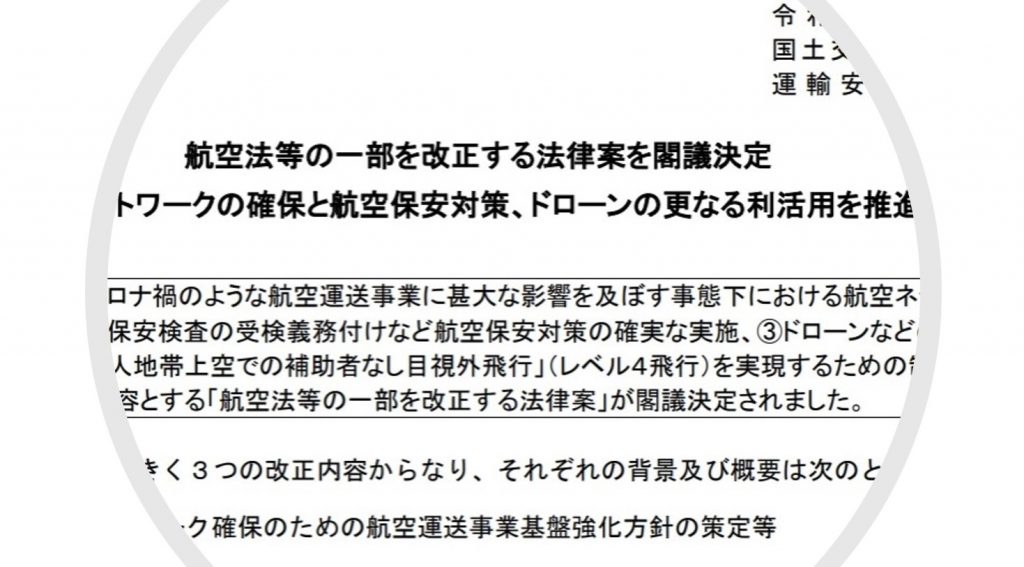

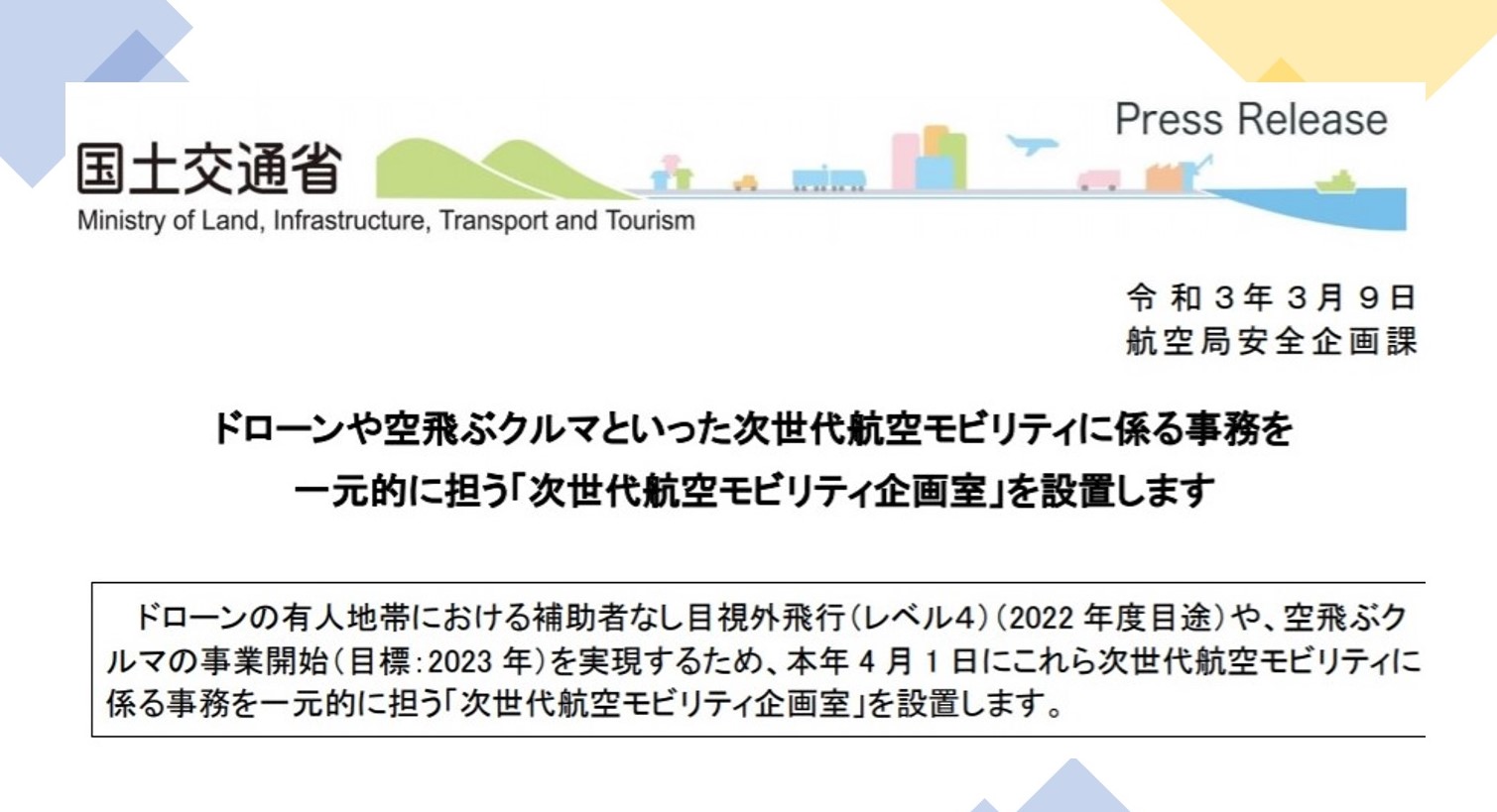

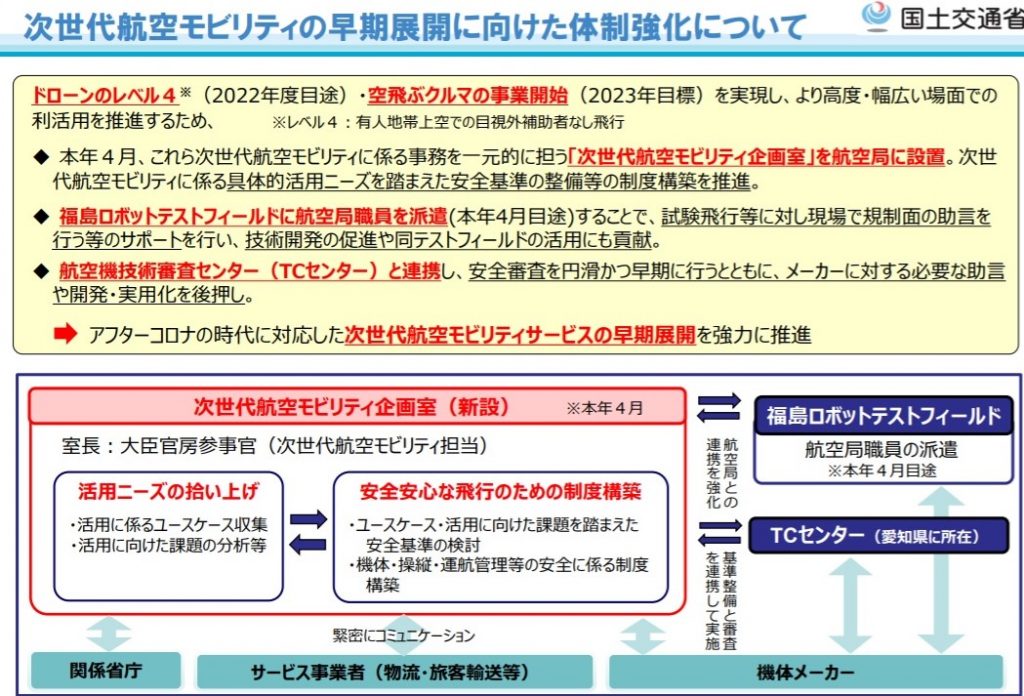

国土交通省は4月1日付でドローンや空飛ぶクルマなどの事務を担う「次世代航空モビリティ企画室」を航空局安全部に設置すると発表した。活用ニーズを踏まえた安全基準の整備などの制度構築を推進する。大臣官房参事官の次世代航空モビリティ担当を新設し、22人の専従職員を配置する。安全基準の検討、登録制度の導入準備と運用、関連システムの整備と運用などを業務とする。

RTFに職員派遣し助言やサポート TCセンターとも連携

業務にあたり福島ロボットテストフィールド(RTF、福島県南相馬市、浪江町)や航空機技術審査センター(TCセンター、愛知県西春日井郡豊山町)との連携を図る。RTFには4月に職員を派遣し、飛行試験などでの規制面のサポートをし、技術開発の促進を支援する。TCセンターとは安全審査の円滑な遂行や、製造事業者などへの助言で連携する。

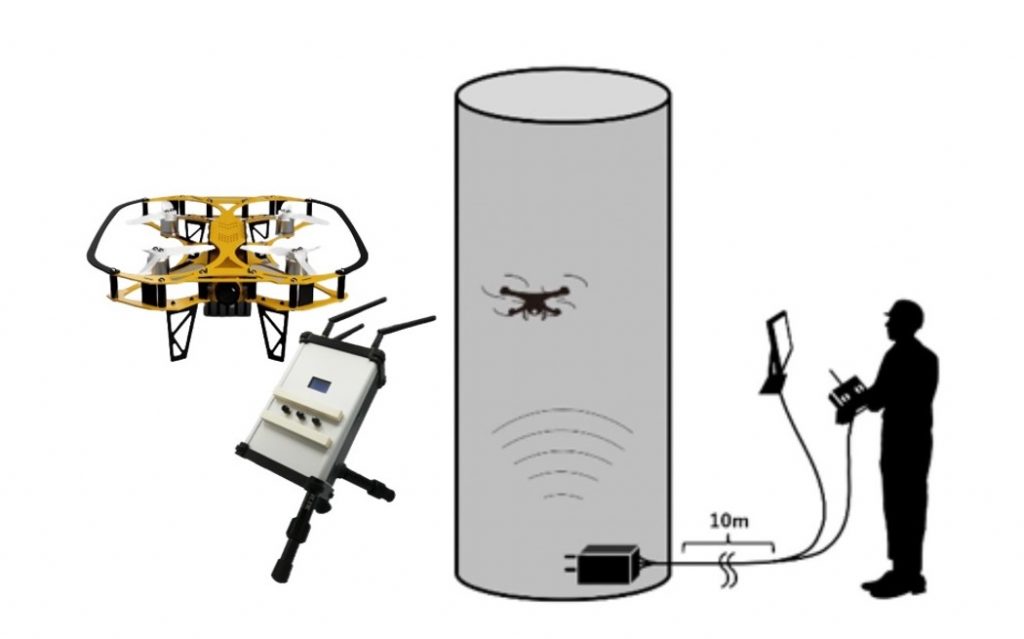

ドローンについては2022年度を目途にレベル4飛行実現に向けて、機体認証制度や操縦ライセンスの導入を柱とした航空法の改正案が閣議決定された。空飛ぶクルマも2023年の事業開始を目標とするロードマップが定められていて、実現のための取組が進んでいる。次世代航空モビリティ企画室」はこれらに向けて制度設計、運用などを担う。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.12.2

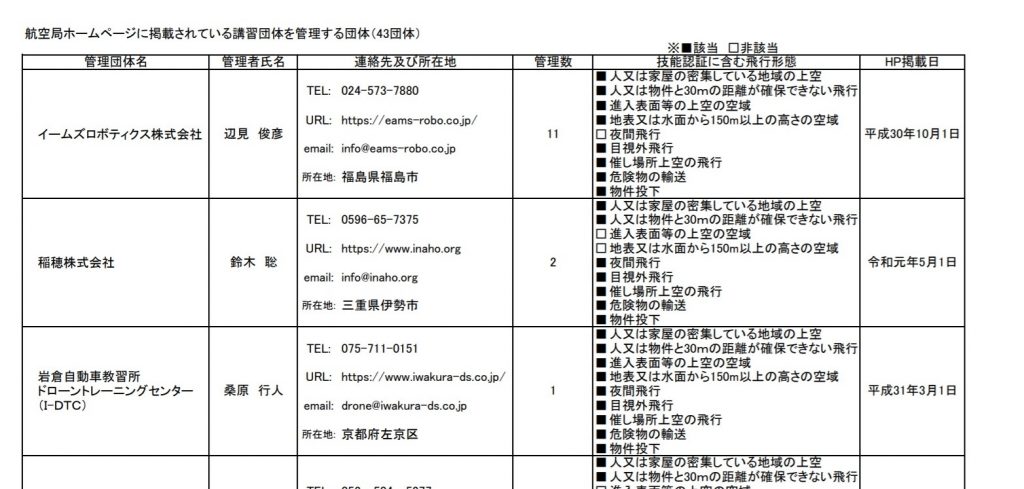

国土交通省航空局は「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」についてホームページの記載内容を12月1日現在の情報に更新した。新型コロナウイルス禍でも、講習団体、管理団体ともに増加した。

FLIGHTSは「マルコ」操縦士養成で4刀流

講習団体をたばねる管理団体は12月1日時点で55団体となった。傘下に抱える講習団体の数をみると、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が176、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)が164、DJI JAPAN株式会社が138と、上位陣の顔ぶれには変動はなかった。管理団体は前月の11月1日現在では54団体で、12月に静岡市に拠点をおく株式会社カントビが加わり55となった。

講習団体は12月1日時点で913となった。11月1日現在の906から増加した。12月1日の新規に掲載された団体が12ある一方で5つが姿を消した。新たに掲載された団体の中には、ドローンフィールドの運営、空撮、産業用機の運用、ドローンを使った子供向けプログラミング教室「StedRO」の運営など幅広く活躍していることで知られる株式会社ダイヤサービス(千葉市)のたちあげたドローンスクール「ドローン・オペレーション・サービス・アライアンス(DOSA)」や、文化財保護など地域に根差した活動で知られる一般社団法人鎌倉ドローン協会(神奈川県鎌倉市)の名前がある。

またドローン事業者としてはすでに業界内では知られ、スクールも運営している株式会社FLIGHTS(東京)は、川田テクノロジーズ株式会社製の可変ピッチローターやソナーを備えた点検機「マルコ」の操縦士を育成するコースなど新たな技能認証で、4つめの講習団体を取得した。FLIGHTSはマルコの普及拡大のため、7月30日に建設コンサルタントの大日本コンサルタント株式会社と業務提携の覚書を締結している。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。