- 2023.5.20

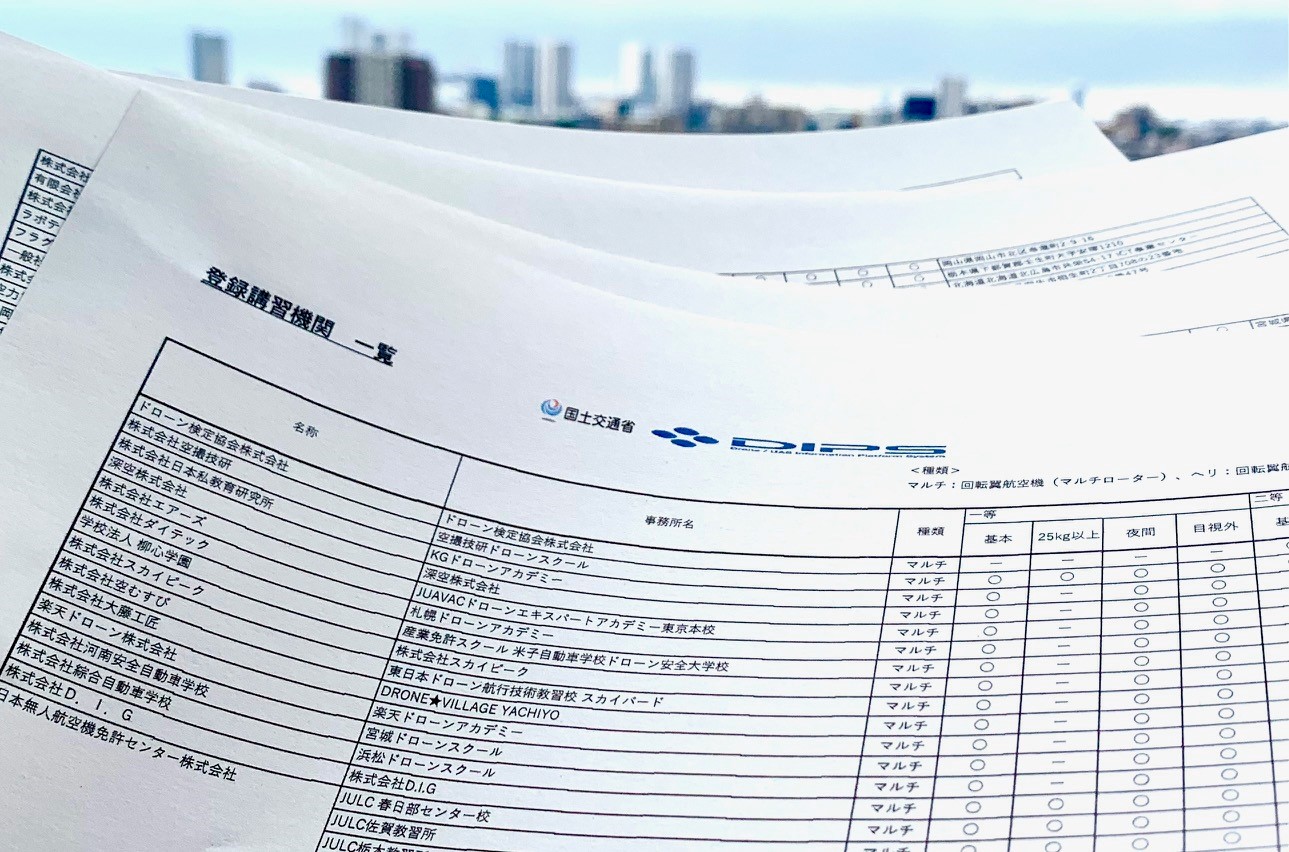

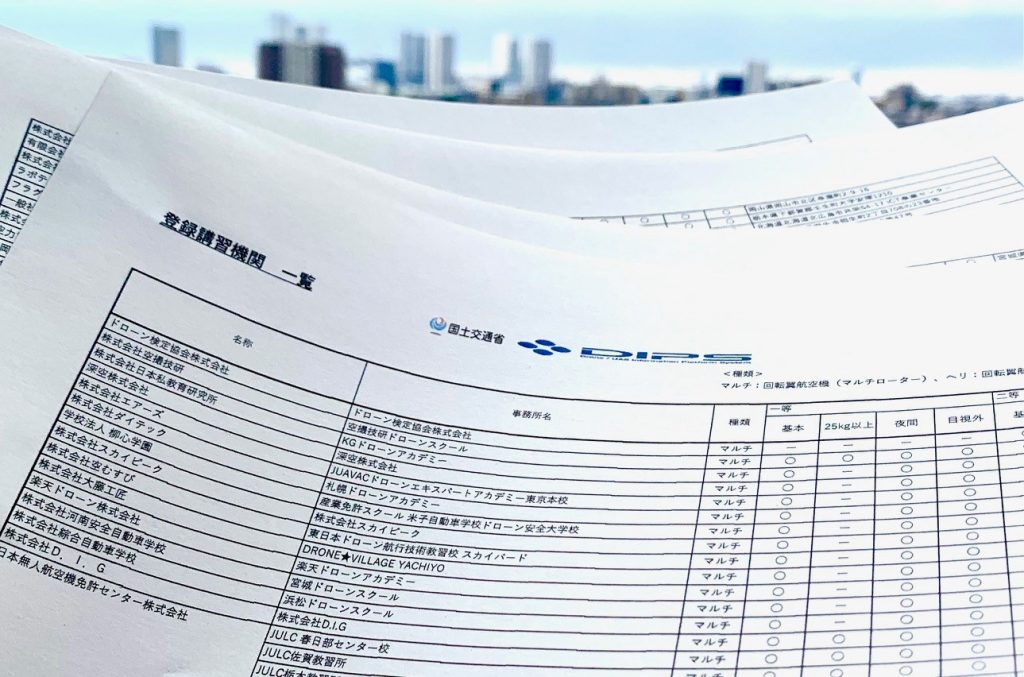

ドローンの国家資格を満たす知識や技能を受講生に提供する「登録講習機関」が5月20日現在、300機関を超えた。ひとつの機関が複数のスクールを設置しているケースも含めると、スクール数は460校となった。昨年(2022年)12月5日の航空改正法施行によりスタートした国家資格制度は、講習機関の設立が相次いでいる。国家資格制度以前に、国交省のホームページに掲載を認めていた民間スクールである「講習団体」は1000件を超えていたため、今後も従来スクールから講習機関への転換や新規開設が続くとみられる。

農水協32校、DPCA31校、JULC28校など複数展開も ドローン大学校も6校

国交省が公開している一覧表によると、登録講習機関は5月19日現在で309件。機関によって地域別スクールなどを複数設置しており(一覧表では「事務所」)、スクールは全国で461校を数える。一覧表には各スクールが対応できる8つの項目ごとに「〇」が表示してあり、全項目対応校は96校だ。

今年(2023年)2月までは一定の条件を満たすと認められた民間スクールが「講習団体」として国交省のホームページに掲載されており、それぞれの講習団体が上位組織の策定したカリキュラムに準拠するなど管理を受けている場合もあり、講習団体を管理する「管理団体」も掲載されていた。

国家資格制度に移行後は、講習団体、管理団体の区別はなく、国家資格の知識、技能を提供する機関は「登録講習機関」に統一されている。準拠する講習内容は国が定めている。

一方、ひとつの機関が複数のスクール(一覧表のうえでは「事務所」)を運営するケースはあり、一般社団法人農林水産航空協会は32校、一般社団法人DPCAが31校、日本無人航空機免許センター株式会社(JULC)は28校、日本ドローン機構株式会社は8校、株式会社先端技術無人航空機トレーングセンターは8校、一般社団法人ドローン大学校は6校、株式会社モビリティテクノは6校を展開している。なお旧管理団体が引き続き指導、管理、手ほどきしているケースも多いが、旧管理団体自身が講習を行わない場合には登録講習機関に名を連ねておらず、一覧表には表示されていない。

旧管理団体の中には、傘下のスクールの登録講習機関への登録手続きを支援し、管理団体自身は講習機関には登録ない団体もある。国家資格創設の環境整備を支援するなどいわば裏方業務をこなしてきた団体も多く、中央省庁や民間スクール、産業界の中には、今後も旧管理団体の活動に期待を寄せる声も多い。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.10.21

12月に制度の運用が始まる国家資格としてのドローンの操縦ライセンスをめぐり、知識・技能を身に着ける講習を担う登録講習機関になるための申請手続きで、申請するスクールを中心に、一部で戸惑いの声が上がっている。背景には、適切な手続きに関する情報が関係者の間で不十分であったり、関係者間で錯綜していたり、誤認していたりする事情があるとみられる。現場で何が起きているのか。適切な対応とは何か。行政手続きの専門家であり、申請者側の事情にも当局側の事情にも精通している黒沢怜央氏(株式会社ジーテック代表取締役・行政書士)に聞いた。(文中敬称略)

■膨大な要件とそれをすべてつないで読む必要性

ーー登録の申請をめぐり、戸惑いの声を聞いています

黒沢 はい。登録の申請手続き9月5日に始まりましたが、円滑に進んでいるスクールはごく一部です。9月だけで航空局の方に400件 ほど申請があったと聞いておりますが、その8割以上は差し戻しをされたとみられていますので、困られているスクールの方は多いと思います。

ーー登録申請の難易度が高いということでしょうか?

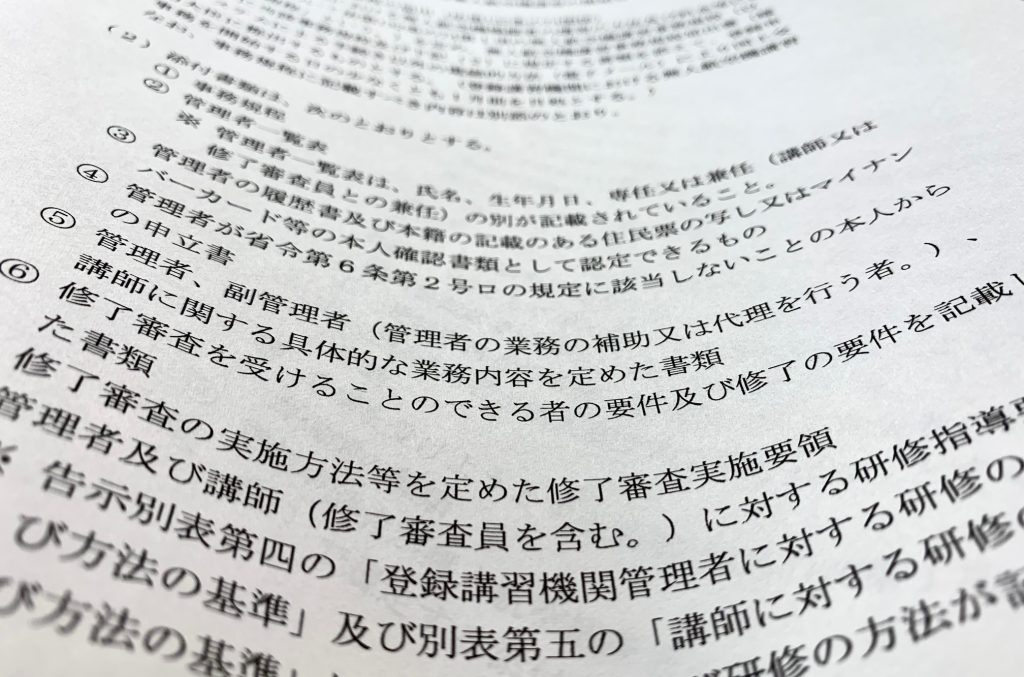

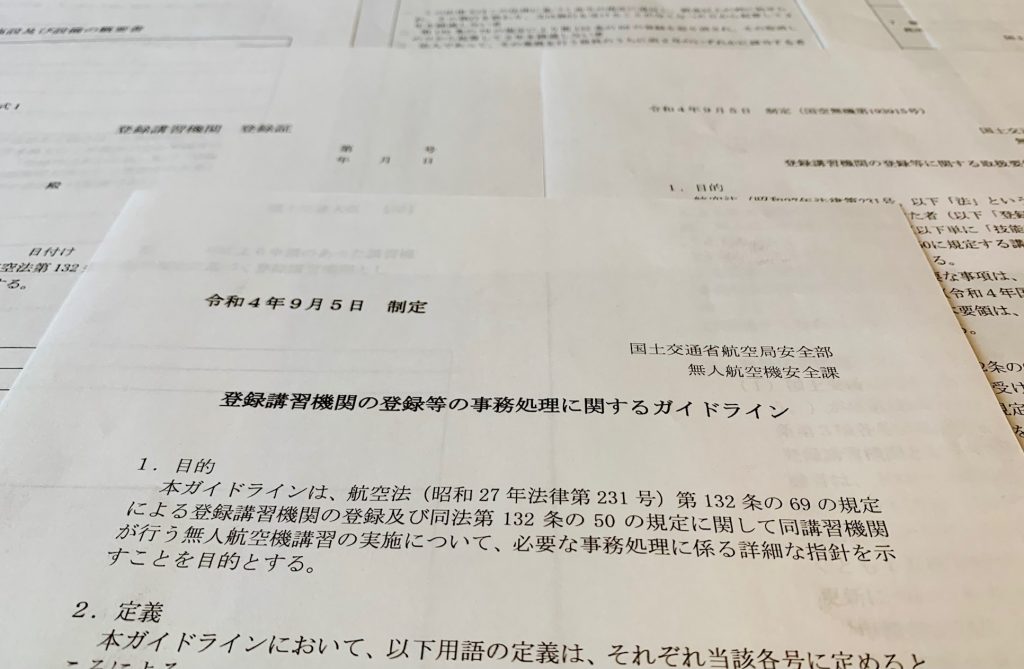

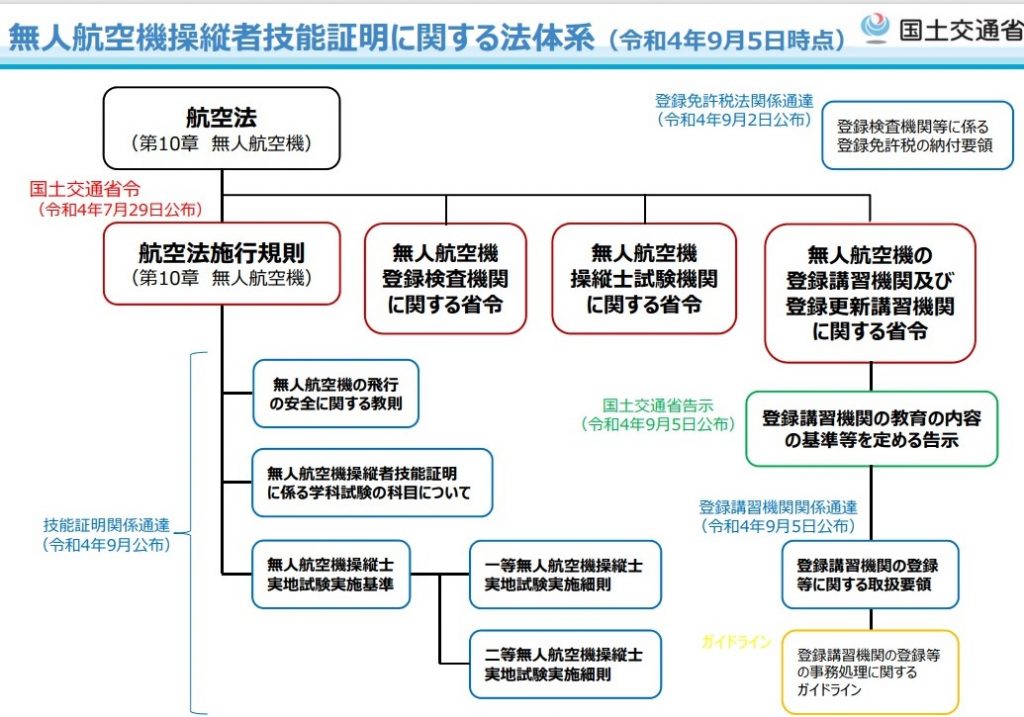

黒沢 はい、そのとおりです。まず、こちらの資料を見ていただきたいのですが、今回、改正航空法やそれに基づく施行規則以外にも、これだけの基準が発表されております。申請にはこれら全てをつないで読み込まないといけません。そして登録申請にあたり、示されている要件に適合するように一つずつ証明をしていかなければなりません。私どもも雛形作成にかなり時間がかかりました。当然のことながらスクールごとに状況が違いますから、お手本を丸写しすれば出来上がるものではなく、一つずつ諸事情に合わせてカスタマイズすることになります。

ーーこれは膨大な作業になりそうです。手引きのようなものはないのでしょうか?

黒沢 そのまま書き写せるような手引きはありません。登録講習機関は、飛行許可申請のように一般個人が申請をするものではなくて、法人限定のいわゆる事業者向けの申請手続きです。そこまで手取り足取り教えなくても自分たちで要件に適合するように書類を用意しなさいというメッセージかと思います。また、雛形を用意しすぎてしまいますと中身を精査せずに穴埋めだけして書類を作成してしまう事業者の方が出てくることが想定されるため、警戒する必要性も生じます。少し前に問題になった補助金申請のように単にコピペして申請書類を作成するようなことが無いように考えた側面もあるかもしれません。

ーー他の行政手続きもこういうものなのですか?

黒沢 私たちが普段関わる手続きはこういった手引きやマニュアルがないものが珍しくありません。雛形を一つずつ作成して、行政の方にも説明してその雛形を採用いただくケースも多いです。

■備えておくべき要件にもハードル

ーードキュメントを作成するうえで作業としての難易度が高いことはわかりました。一方、登録要件を満たすこと自体は厳しくはないのでしょうか?

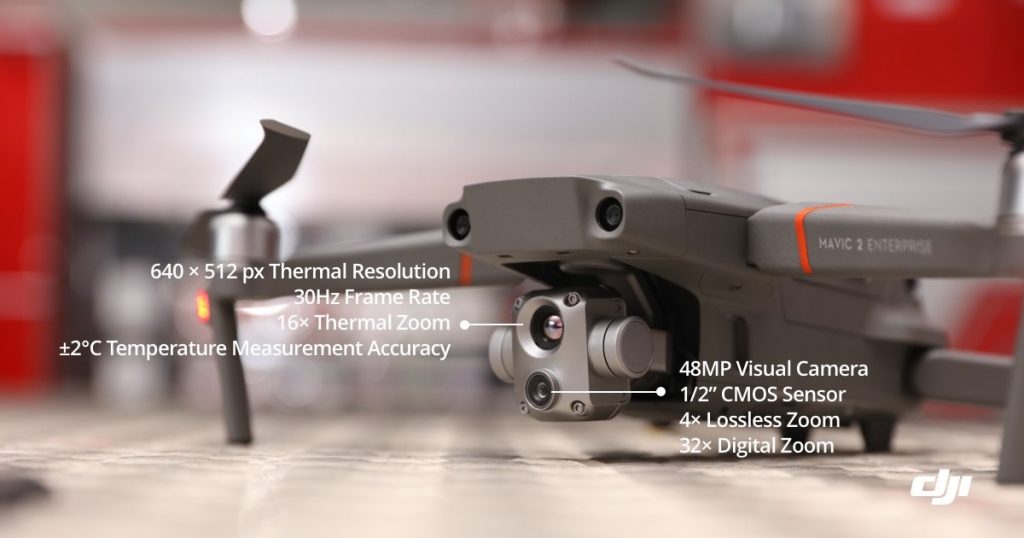

黒沢 これが・・・・ひとことでは表現できないのですが、登録要件についてもよく調べてみますとハードルが高い部分があります。たとえば、修了審査用の機体についてですが、告示要件を満たすためにはATTIモード対応機体で、かつ、オーバーライドできる送信機が対応しているものでなくてはなりません。

ーー現在販売されている機体で考えると選択肢はそれほど多くなさそうです。

黒沢 そうなんですよね。Phantom 4 Pro V2.0は生産が終了していますし、国内メーカーの製品もありますが、価格面でだいぶ違いがありますから、難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ーー修了審査用の機体についても話が出ているので、次の機会に、細かく教えて頂きたいと思います

黒沢 はい、解釈の部分もまだ航空局の方でこれから固める部分があるかと思いますので、論点も含めて細かく次回ご説明いたします。

ーーあらためてお聞きしますが、戸惑いの声が多い理由はどこにあるのでしょうか?

黒沢 はい、これはいくつか考えられるのですが、これまで「HP掲載講習団体」という法令で規定されていない仮の仕組みがありまして、これが一つの戸惑いの原因になっていると考えられます。HP掲載講習団体とはあくまで、一定の書類を提出すると国土交通省のHPに掲載しますよ、というもので、法令に規定されている制度ではありません。今回の「登録」のようには、法的な権限は与えられていないのです。

ーーHPに掲載されたことから「国土交通省認定」と表示しているスクールも見かけるように思います。

黒沢 これはドローンスクール特有のことだと思っております。通常であれば、「許可」とか「認可」とか「登録」、「認定」というのは国から法的な地位を認められて付与されたものということになります。もしもそういった許可や認定を受けていないのにそのように名乗ってしまったとしたら大変なことです。私どもが顧問で入らせていただいているスクールにはそのような表示をしないように指導してまいりました。

ーーHP掲載講習団体になっていれば、登録講習機関にも当然のようになれる、と考えているスクールが多かったかもしれません。

黒沢 はい、そう思います。登録講習機関はHP掲載講習団体と違って、国家ライセンスの講習と修了審査とを行えるようになるのですから、国は、登録にあたり、申請内容が要件を満たしているかしっかりと審査しなければなりません。HP掲載講習団体とは全く別の制度です。HP掲載講習団体は、既存のスクールや、管理団体に配慮した仕組みでもあり、国にとって提出された書類は、実態に沿っているかどうかを法令に則って厳密に審査する対象とはいえません。

■管理団体は傘下のスクールをまとめて登録申請することはできない

ーー戸惑いの理由は、他にもありますか?

黒沢 はい、これは良くも悪くも管理団体の存在だと思います。誤解してほしくないのは管理団体があったからこそ、これだけ国内のドローン市場が伸びてきたと思いますし、登録講習機関のサポートについても現在の管理団体が担う役割は大きいと思います。一方、今回の登録制度は、スクールを運営している一つ一つの法人がそれぞれ国土交通大臣の登録を受けるものになっています。登録手続きの部分は管理団体とは切り離して考えた方がいいと思います。

ーーたとえば管理団体が傘下のスクールに代わって登録申請の手続きをすることはダメだということですね

黒沢 そうです。講習を行う機関がそれぞれ登録をする制度ですから、管理団体がまとめて申請を行うことは出来ません。また、講習に関して業務委託をすることも出来ません。登録をしている法人が講習をすることになります。他の許認可で考えても、名義貸しと見られるような業務委託は普通、 出来ません。当然といえば当然の話なのですが。

ーーやはり制度について情報が錯綜していたり、誤解が生じてしまっていたりすることがありそうですね

黒沢 そうですね。新しい制度が始まるときはある程度は仕方ない部分もあります。制度がスタートしてしばらくすると徐々に慣れてきて、理解も進んでいくと思いますが、正しい理解を広める意味でも今が一番重要ですね。今回のインタビュー記事で少しでもお役に立てば幸いです。

ーーありがとうございました。

黒沢 怜央 Kurosawa Reo 株式会社ジーテック 代表取締役 Academic works 行政書士事務所 代表行政書士 ドローンやシェアリングエコノミー、FinTech、スマートシティといった先端領域の法規制を専門とする。2018年1月、行政領域におけるITソリューションを軸とした(株)ジーテックを設立、代表取締役に就任。民泊許可・届出手続のクラウドサービス「MIRANOVA(ミラノバ)」やドローンの飛行許可・承認手続のクラウドサービス「DIPSコネクト」等を展開。現在、行政手続のデジタル化に向けて、デジタル庁、デジタル臨時行政調査会への提言や地方公共団体におけるDX推進アドバイザー等も行う。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.4.25

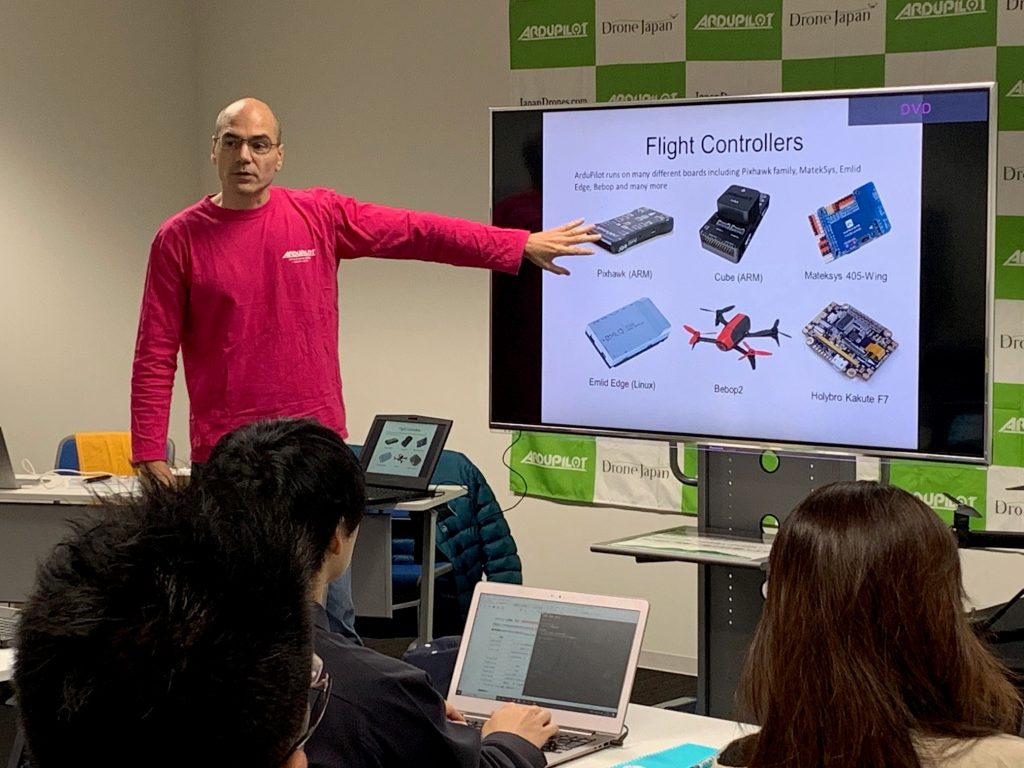

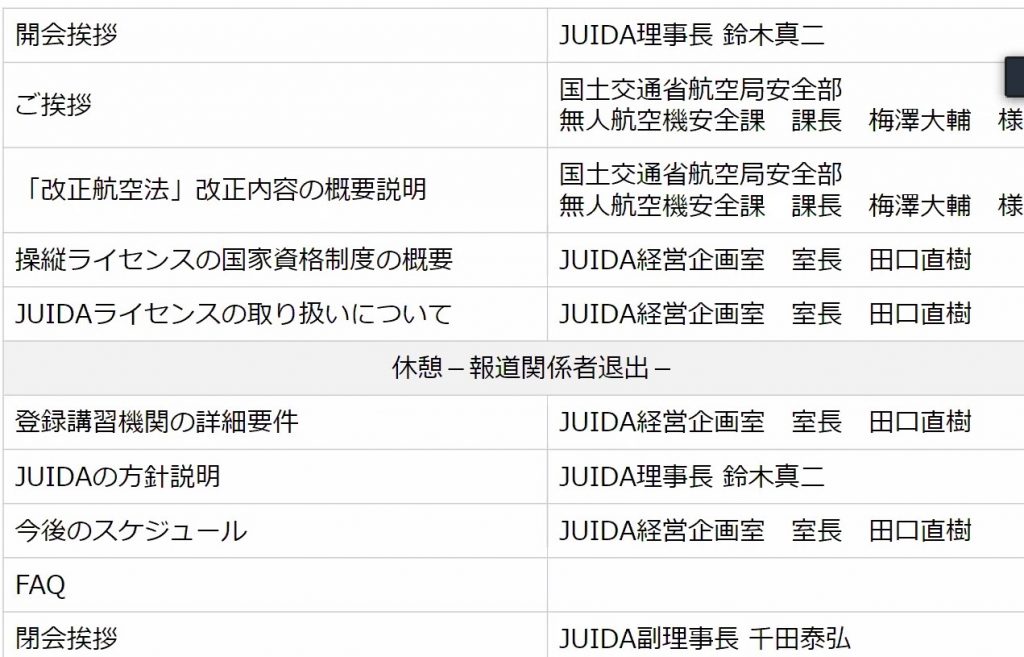

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は4月25日、「ドローン官民協議会(=小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)」がとりまとめた国家資格化に伴う制度変更の方針について、加盟する認定スクール向けに説明会を開いた。協議会の資料や、JUIDAが独自に整理した資料を示しながら、国家資格である「技能証明」を取得するメリットや、取得方法、JUIDA資格保持者の取り扱い、JUIDAのカリキュラムで捕捉が必要な部分などを説明した。国家資格の講習を提供する登録講習機関に転じるスクールの動きが加速しそうだ。

国交省梅澤安全課長「技能証明、多くの方に取得頂きたい」

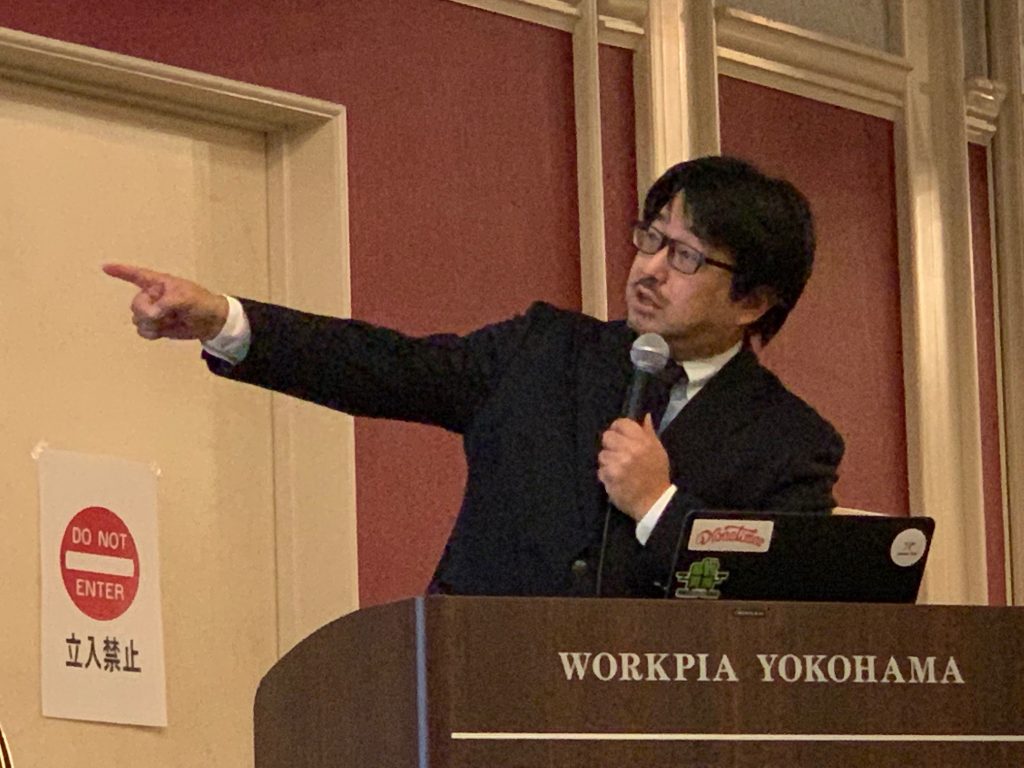

説明会ではJUIDAの鈴木真二理事長は4月20日のドローン官民協議会で制度変更の方針が示されたことや、引き続き検討すべき点が残っていることなどを説明し「みなさまにも引き続きご協力をお願いします」と参加したスクール関係者に呼びかけた。

また国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長が登壇し、制度の概要を説明した。国家資格は「技能証明」と呼び、レベル4飛行に必用となる「一等」と、それ以外の「二等」とがあり、取得には認定を受けた試験機関で学科試験、実地試験を受けて合格することが必要であること、ただし登録を受けた講習機関の講習を受ければ試験機関で実地試験が免除されることなどが説明された。

梅澤課長は「より多くの講習団体が登録講習機関となって質の高い講習を提供頂き、よい操縦士を輩出して頂きたいと思っています」と期待した。

このほか、機体認証、ライセンス、運航管理について説明。機体認証ではレベル4飛行の機体は機体認証を受ける必要があることや、量産機で型式認証を受ければ設計、製造の検査を省略できることなどが説明された。

JUIDAの田口直樹経営企画室長は、JUIDAのスクールに関わる横目について説明した。「技能証明」の取得が、試験機関での受験と、講習機関を通じて実地試験が免除された状態で受験する方法と2通りあることを紹介し、受講希望者に対する説明に誤りがないよう注意を促した。また技能証明を取得するメリットについて、一等は所持しないとレベル4飛行が認められない、二等は、レベル4飛行は認められないものの、特定飛行のうち上空150m以上の飛行やイベント上空などリスクが高い飛行を除き、DID上空、夜間飛行などの飛行の場合には、許可・承認の取得が不要になることなどを説明した。

既存のJUIDAのカリキュラムは、二等の試験に必用なCRMや地上基地などがカバーできていないため、今後対応を検討することが説明されたほか、スクールが講習機関になる場合に備えるべき要件には設備、講師の両面で整える要件があることも説明された。そのうち設備では空域、機体、建物、教則本などの書籍が該当し、講師にも一定の要件を満たすことが求められるなどの説明が行われた。

このほか、具体的な取り組みや今後の方針なども示された。JUIDAによるスクールへの説明会は4月27日にも開催される。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 国土交通省航空局はホームページ上の「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」に関する記載内容を4月1日現在の情報に更新した。講習団体は1003と、2017年6月1日の初公表以来、初めて1000の大台を超えた。大分県のciRobotics株式会社などが新たに名前を連ねた。

大分のciRobticsが初登場 管理団体60

4月1日の更新で講習団体として掲載されている団体は1003校で、前回3月1日時点の975校から28増加した。

ただし4月1日付けで初掲載となった講習団体は32校を数え、3月1日付で掲載されていた講習団体のうち3校は姿を消したことになる。初掲載32校のうち2校が、複数の講習を提供する。また6校はDJI JAPAN株式会社が管理団体。4校は管理団体を持たず、独自に講習を提供する。

一方、講習団体を束ねる管理団体は60となり3月1日と比べ3つの増加となった。株式会社クリエイトジャパン(沖縄県那覇市)、一般社団法人農業ドローン協会(福岡県大牟田市)、一般財団法人熊本県ドローン技術振興協会(熊本市)が加わった。

4月1日付で講習団体となったciRobotics(シーアイロボティクス)は制御技術開発などで知られ、展示会などに出展すると多くの人が足を止めるなど知名度がある。今回は農業ドローン協会を管理団体として講習団体に名を連ねた。

なお、管理団体を、傘下に抱える講習団体数で並べ替えた場合、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の182、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)の165、株式会社DJI JAPANの155の上位陣の顔ぶれに変動はなかった。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.3.10

国土交通省航空局はホームページ上の「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」に関する記載内容を3月1日現在の情報に更新した。講習団体は975で、前月(2月1日時点)と比べ総数として31増えた。講習団体を束ねる管理団体は57と先月と比べ2増えた。講習実績が豊富な一般社団法人ドローン大学校(東京)が管理団体として名を連ねたほか、ドローン開発で定評のある株式会社丸山製作所の名前が講習団体に登場した。

管理団体57、講習団体975

管理団体にはドローン大学校のほか、北海道ドローン協会の2団体が加わった。管理団体が増えたのは2021年になって初めてだ。

また3月1日付で講習団体として掲載されたのは36団体。2月1日時点で掲載されていた団体のうち5団体が姿を消し、全体では差し引きして2月1日時点より31増加となった。初登場組では株式会社FlightPilotを管理団体とする団体が8件と最多だった。

なお、管理団体を抱える講習団体で見た場合、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の181、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)の165、株式会社DJI JAPANの149の上位陣の顔ぶれに変動はなかった。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.2.10

国土交通省航空局はホームページ上の「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」に関する記載内容を2月1日現在の情報に更新した。講習団体は944で、前月(1月1日時点)と比べ総数として17増えた。狭小空間向け小型ドローン開発で知られ株式会社Liberawaare(リベラウェア、千葉市)が今回、講習団体として名を連ねた。なお講習団体を束ねる管理団体は55で先月と変わっておらず、2021年に入り新規参入はないことになる。

広大な専用フィールドを持つ茨航研や秀明大が“2刀流”に 管理団体の新規参入はゼロ

944となった講習団体は前月(1月1日時点)が927であったため、全体で17増加した計算だ。一方、2月1日に初掲載となった講習団体を数えると46となり、前月に掲載されていた29の講習団体が姿を消したことになる。

2月1日付で掲載された46の講習団体の中には、狭小空間向けのドローン開発・製造を手掛けているリベラウェアの名前が見られる。リベラを含め16団体が初登場だ。46のうち残る30は、すでに別の技能認証を提供している団体として掲載済みで、2つめ、あるいは3つめの技能認証を提供する団体として掲載された。

たとえば、秀明大学(千葉県八千代市)は、2月1日付けで一般社団法人ドローン技術社会実装コンソーシアムが管理する「農薬散布ドローンオペレーター」の技能認証を提供する団体として掲載された。同大学は昨年(2020年)6月1日付で「無人航空機操縦技能認定」の講習団体として初登場を飾っており、今回の追加掲載“2刀流”となった。

また茨城県高萩市で、平成29(2017)年3月に廃校となった旧君田小・中学校学校の約2万平方メートルの校庭を専用フィールドとして持つ株式会社茨城航空技術研究所(ドローン・エンジニア・ラボラトリ)も2月1日付けで株式会社DJI JAPANの技能認証を提供する団体として掲載された。一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の認定スクールとして2019年12月に初登場しており、今回は追加掲載だ。

2月1日付の掲載組では、2刀流としての追加掲載が27と、初登場の16を上回っており、追加掲載が定着する勢いだ。また3刀流としての追加掲載も3あった。追加掲載が一覧表の主流になる流れとなっている。2月1日掲載組を管理団体ごとにみると、一般社団法人全国自動車学校ドローンコンソーシアム(ジドコン)が24と最も多かった。

管理団体を、抱える講習団体ごとにみると、JUIDA、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)、DJI JAPANの上位陣に変動はなかった。

「国家資格」後を伺う状況

講習団体や管理団体の新規参入の勢いが停滞気味の傾向には、ドローンの人材育成をめぐる国家資格化の影響がのぞく。国家資格化は、都市部を目視外で運用できる「レベル4」飛行を実現する環境整備のひとつで、現在、ドローンの運用技能を国家資格として付与する制度づくりが官民で進められている。

国家資格を得るために合格すべき試験は「民間試験機関」が、講習は「民間講習機関」が、国にかわって提供する方針が公表されている。しかし「民間試験機関」、「民間講習機関」とも概要が公表されておらず、既存の講習団体、管理団体との関係も調整途中だ。

国交省は、「(既存の)講習団体の制度上の扱いは、これまでと何も変わらない」と説明しているが、民間資格をプロダクトとして提供してきた事業者にとって。国家資格が導入されると事業環境は大きく変わる。受講生の獲得も、既存の民間スクール間だけでなく、国家資格を提供する「民間講習機関」とも競う必要が生じる可能性がある。国家資格は取得すれば、民間資格よりも有利になる可能性が高く、受講生獲得に不利になる恐れもぬぐい切れない。

国歌資格化後の身の振り方が定めきれずに頭を抱えるドローンスクールもあり、当面は様子見と情報収集とに明け暮れることになりそうだ。

国交省航空局が2月1日でホームページを改訂。リベラウェア(左、HPから)が初登場したほか、茨城航空技術研究所(中、同)、秀明大学(右、同)も2つめの技能認証で掲載された。 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。