インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開し、ドローン事業、AAM(いわゆる空飛ぶクルマ)に積極的に関わっているGMOインターネットグループ株式会社(東京、熊谷正寿グループ代表)は、2025年12月3~6日に、東京の大規模展示会場「東京ビッグサイト」で開催される「2025国際ロボット展」(主催:一般社団法人 日本ロボット工業会/日刊工業新聞社)に出展すると発表した。GMOの同展示会への出展は初めてだ。GMOは「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットに関わるインフラ、セキュリティ、フィンテック、メディアなどの事業を展開しつつ、AI、ドローン、エアモビリティ、ヒューマノイドでの取り組みも広げている。2026年を「ヒューマノイド元年」と位置付けるなど、今後も取り組みを拡大させる方針だ。

2026年は“ヒューマノイド元年” 「日本を先進国へ」

GMOは国際ロボット展に出展するブースで、グループ会社のGMO AI&ロボティクス商事株式会社(東京、内田朋宏代表取締役社長、GMO AIR)による人とロボットが共存する未来の体験を提供する方針だ。現時点では最新ヒューマノイドロボットの実機デモンストレーションのほか、AI・インターネットインフラ・セキュリティ技術を融合した新しいロボットソリューションや「ロボット人材派遣型サービス」の活用事例の紹介、労働力不足を解決する実証実験の成果展示などを行う予定だ。展示会の出展に関わる特設ページも開設した。

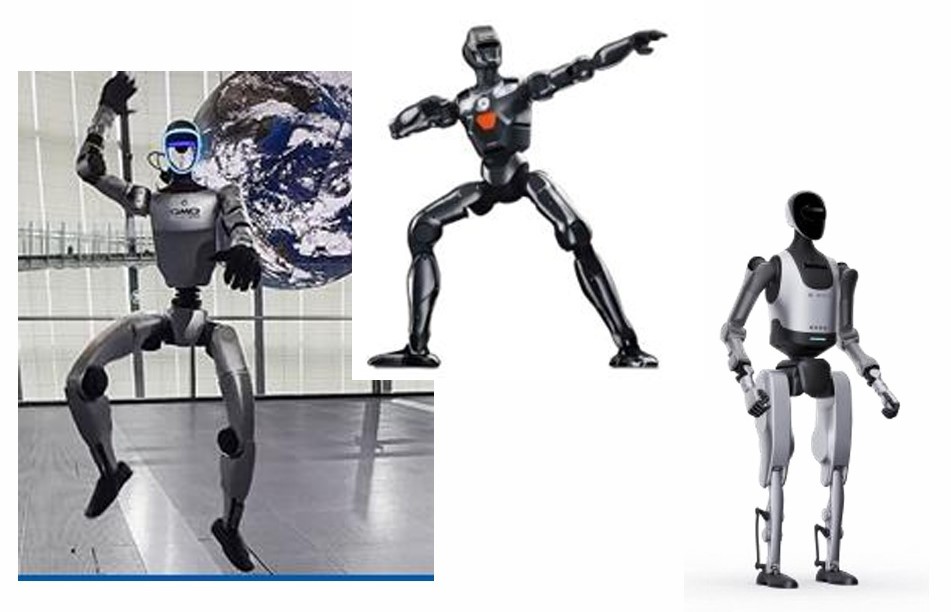

GMO AIRはすでに「ロボット人材派遣型サービス」を展開している。2025年4月に提供を始めたこのサービスでは、Unitree社「G1」を中心に、エンターテインメント領域、研究機関、実証実験現場に派遣している。用途や目的に応じて動作プログラムを実装し、多様なニーズに対応できる特徴を持つ。

日本のヒューマノイドロボット開発企業支援のため、GMOインターネットグループとして、ロボット開発企業向けにクラウドサーバー、セキュリティサービスなどを一定期間提供するなどのインフラ商材の提供支援や、開発支援基金の設立を通じた日本発のロボット技術開発の資金面での支援、GMOグループのAI・セキュリティ技術との連携による開発支援を進める方針で、同社は「日本をヒューマノイドロボット産業における先進国へと押し上げることを目指してまいります」とコメントしている。

GMOが出展するブースのイメージ

店での接客や倉庫で働く様子を再現(予定)

双腕クレーンゲームや四足歩行ロボットの操縦などを体験できる(予定)

ヒューマノイドだけで「G1」「PMO3」「WalerE」の3機種を展示する(予定) AIやロボティクスへの取り組みさらに加速 すでにドローン、AAMにも積極関与

GMOのAIやロボティクスへの取り組みは加速している。

今年(2025年)9月25日にはAIやロボティクスの第一人者が登壇する大規模シンポジウム「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」を開催した。熊谷正寿グループ代表は開会挨拶の中でAIとロボット、ヒューマノイドとの関係や、AI搭載のヒューマノイドの進化、その速度に対する恐怖感などに触れたうえ、1000人の来場者を前に「間違いなく来年は世界産業史上、『ヒューマノイド元年』と言われるようになると思います」と述べ、来場者に対しヒューマノイドへの関心と注意を喚起した。

同社は昨年(2024年)9月にGMO AIRを設立して、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げて活動することを公表した。12月には、熊谷代表の思考やフィロソフィー、GMOインターネットグループのカルチャーを学習した社内向けバーチャル知的ナビゲーター「AI 熊谷正寿」を発表し、今年(2025年)9月24日には、そのAIをヒューマノイド「Unitree G1」に搭載した「ヒューマノイド 熊谷正寿」を発表した。「ヒューマノイド 熊谷正寿」は投げかけられた質問に対し熊谷代表の思考に基づいて回答できる。「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」でお披露目されたほか、終了後の報道陣の取材には、生身とヒューマノイドの“2人の熊谷正寿”がそろって記者団からの質問に答えてみせた。

大会議の冒頭のあいさつの中で、熊谷代表は「AIはパソコンやスマホの画面の中だけですが、ロボットに搭載されてフィジカルに世の中をかえていきます」とAIがロボットに搭載されることの意義を確認。「ヒューマノイド 熊谷正寿」についても「私は寝て食ってサボりますが、彼は電池を食わせれば24時間365日働けます。また私は年を取りますが彼は無限にコピーできます。無限の可能性を秘めているのがヒューマノイドだと感じています」と述べていた。

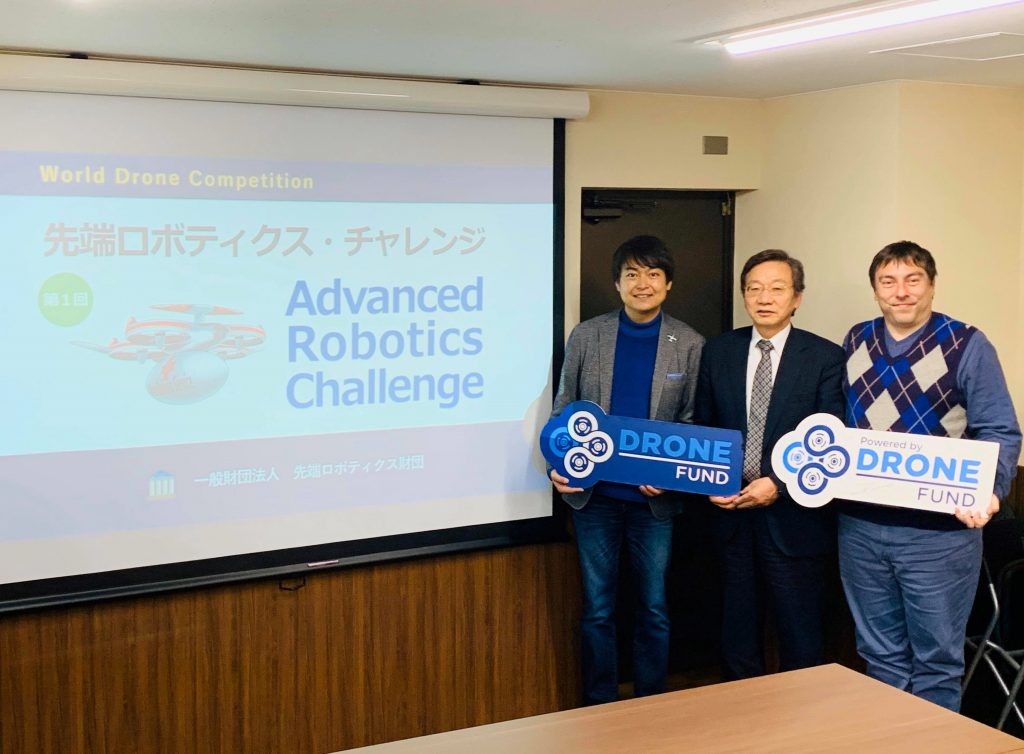

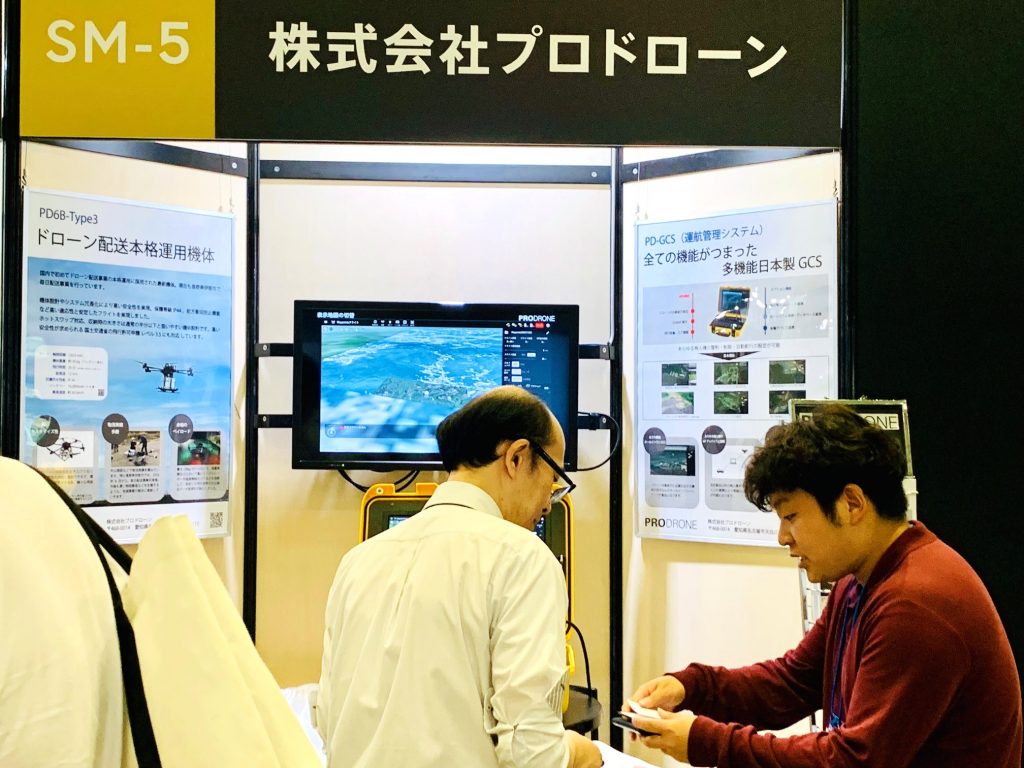

すでにドローンやAAM市場へのかかわりも強く持っている。ドローンについてはハッキングなどへの対策として、サイバーセキュリティ、情報セキュリティの点から関わっていて、ドローンの大規模展示会Japan Droneにスポンサーに名乗りを上げ、ブースも出展してきた。

AAMについては2023年1月23日に、熊谷代表が、アメリカの1人乗りAAMの開発を手掛けるLIFT社(LIFT Aircraft INC.)から操縦士証「BEGINNER PILOT CERTIFICATE」を日本人として初めて取得したと発表し、3月15日には丸紅株式会社(東京)が大阪城公園(大阪市)で行った実証実験で熊谷代表自身が、LIFT社の1人乗り乗りエアモビリティ、HEXA(ヘクサ)の操縦する様子を公開した。その後もGMOがスポンサーとしてかかわったJapan DroneのブースにHEXAを展示するなど、エアモビリティの社会受容性向上に貢献した。

GMOインターネットグループは「現在、ヒューマノイドロボットの技術革新は急速に進み、将来的には自動車産業を超える規模の産業革命をもたらす可能性があります。一方で、日本は中国・米国・欧州諸国に比べ、この分野での産業化分野において遅れをとっている状況にあります。他国では産官学が一体となってヒューマノイドロボット産業の育成に注力しており、日本においても同様の取り組みが急務となっております」と課題を指摘し、「GMOインターネットグループは、AI技術、堅牢なインターネットインフラ、高度なセキュリティ技術を融合し、ロボット社会実装の安全性と信頼性を支える基盤を提供することで、日本の社会課題解決に貢献してまいります。今回の出展は、日本のロボット産業の発展を後押しし、産官学連携による社会課題解決を推進するという、GMOインターネットグループの姿勢を示すものです」と出展の意義を伝えている。

参考「2025 国際ロボット展」(https://irex.nikkan.co.jp/)

「ヒューマノイド 熊谷正寿」とツーショットで取材に応じるGMOインターネットグループの熊谷正寿代表。ちなみに向かって左がヒューマノイドで右が生身

1000人の来場者を前に「2026年はヒューマノイド元年」とあいさつするGMOインターネットグループの熊谷正寿代表

関心を持つ関係者が多く集まった「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」=9月25日、東京・渋谷 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ドローンの普及促進を目指す第4回ドローンサミットが9月24日、名古屋市の大規模展示会場、ポートメッセ名古屋第1展示館C・Dホール(名古屋市港区)で開幕した。ドローンサミットの開催は、神戸、長崎、福岡につぐ4回目。開会式で愛知県の大村秀章知事は「過去最大の135の企業、団体が出展することになった」と述べた。NTT e-Drone Technologyは仏パロットのANAFI UKRを初公開し、株式会社Tech Drone(東京)はこの日公開したばかりの空撮を支援するアプリを説明するなど、各社、団体が工夫をこらした技術を披露している。サミットは25日まで。

200㎏を運べる三菱重工の大型ドローンも展示

第4回ドローンサミットは、愛知県、経済産業省、国土交通省が主催し、9月24日、25日の9:45~17:00にポートメッセなごや第1展示館C・Dホール(愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地)で開催される。フランスのadvanced business events(BCIエアロスペース)が主催する航空宇宙分野のビジネスマッチングの商談イベント「エアロマート名古屋2025」と同時開催で、エアロマートは同じポートメッセなごや第1展示館のA・Bホールで9月24日から26日まで開催される。

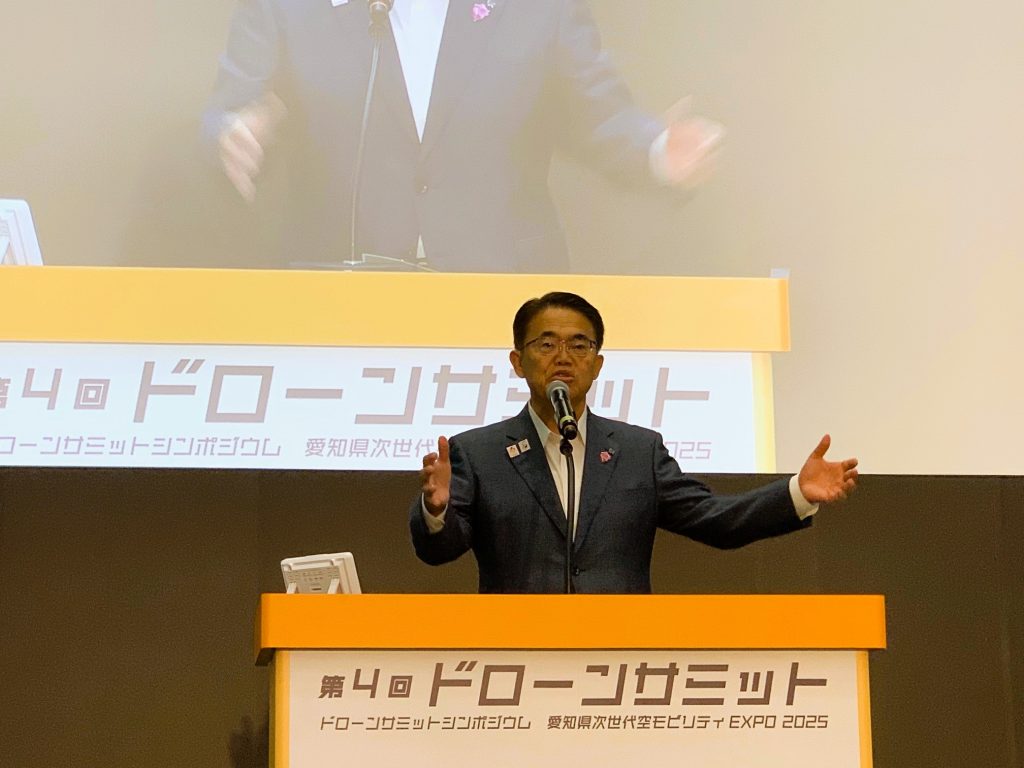

初日の開会式では愛知県の大村知事のほか、竹内真二経済産業大臣政務官、吉井章国土交通大臣政務官が主催者を代表してあいさつしたほか、自民党の田中和則無人航空機普及・利用促進議員連盟(ドローン議連)会長・元復興相、鶴保庸介ドローン議連幹事長が来賓としてあいさつした。愛知県の大村知事は「ドローンや空飛ぶクルマの実現のはずみとなることを期待しています」などとあいさつした。

展示会場では三菱重工業が、200㎏の重量の荷物を運べる大型ハイブリッドドローンがひときわ目立っている。25日には同型のハイブリッドではないドローンで150㎏の荷物を吊り下げて飛行する模擬飛行に挑む。

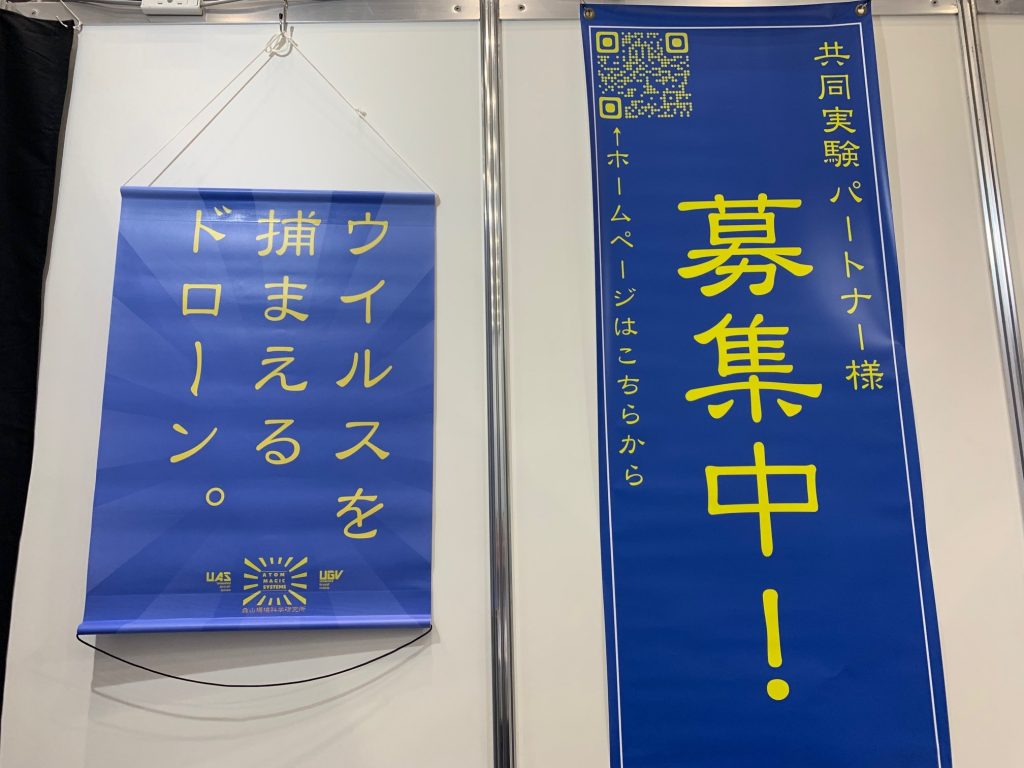

このほか有限会社森山環境科学研究所は、空中のウイルスを補修するためのドローンや、人が立ち入れない汚染空間にもぐりこむウイルス補修クローラーを展示。水中ドローンの普及に尽力している株好き会社スペースワンは、管路点検クローラーロボット「PIPETREKKER」や、水中ドローン「CHASING」「DeepTrekker」シリーズを展示している。

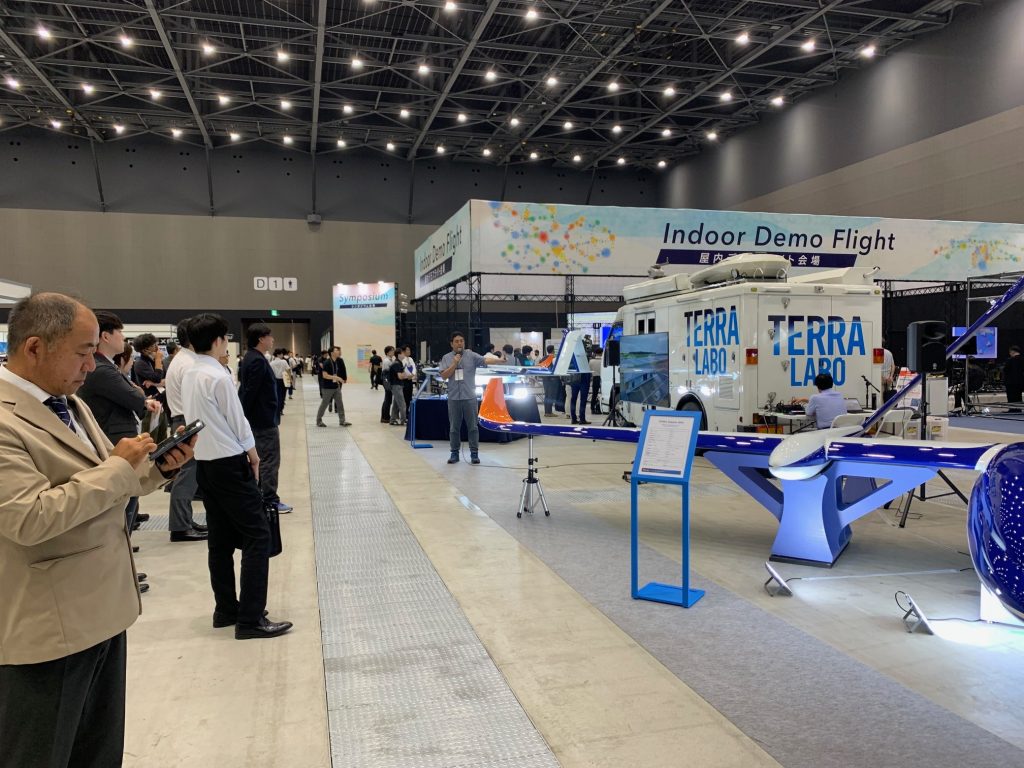

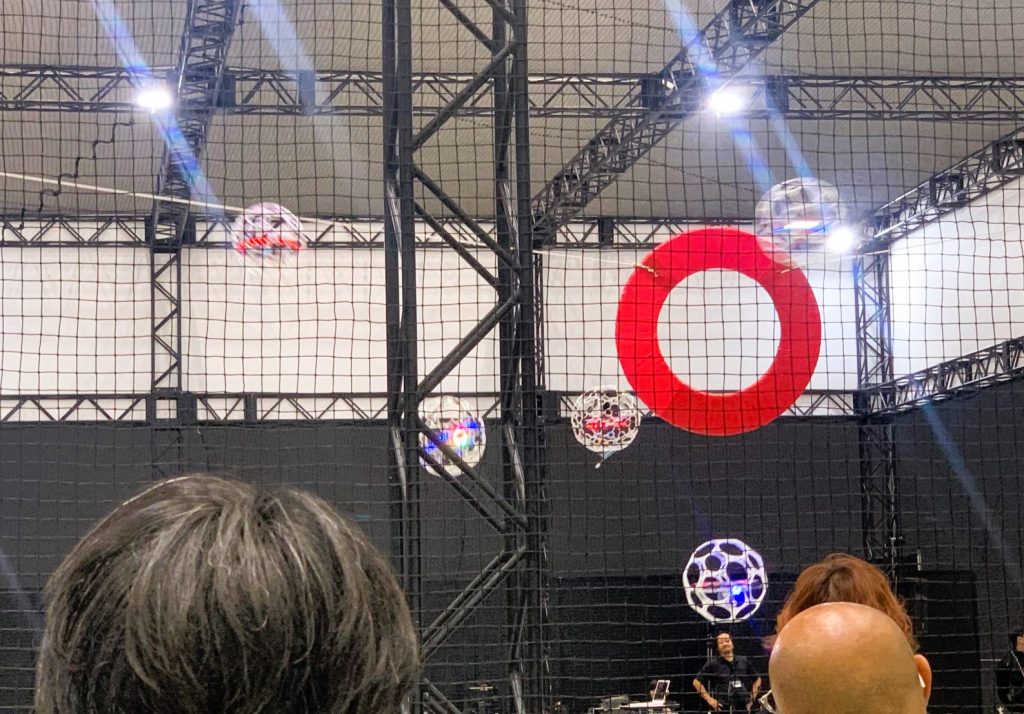

シンポジウム会場では、対談、パネルディスカッションなどに第一線で活躍中のキーマンが登壇している。シンポジウム会場では登壇者の発言中に、すぐ隣に配置された屋内デモフライトゾーンでの飛行音が響くこともあった。

サミットは25日まで。入場は無料で、原則、事前登録が必要だ。

イードローンがANAFI UKRを初公開

ANAFI UKRの機体

いつも元気なエアロセンスのブース

テラ・ラボも災害対応を自社技術の展示とともに説明

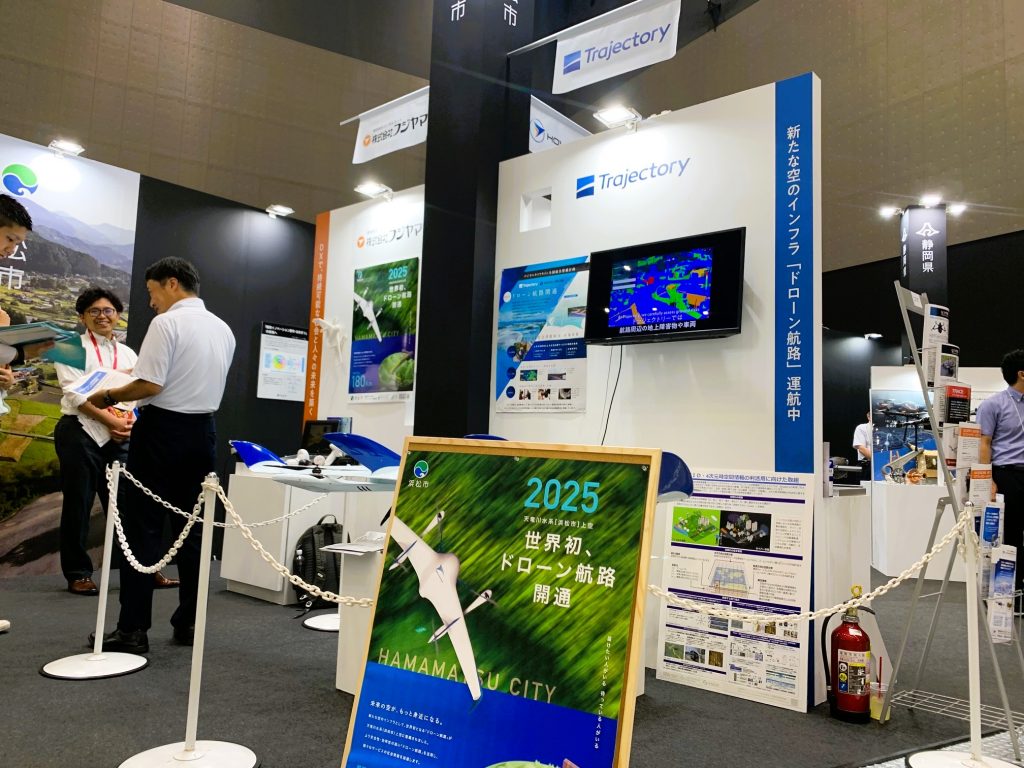

トラジェクトリーが静岡県と浜松市のブースでドローン航路技術などを展示

シンポジウムには第一人者が登壇

三菱重工の大型ドローン。25日には同型のハイブリッドではないモデルでデモフライトに挑む

自治体の取り組みを紹介するパネルも多く設置されていた

株式会社Tech Drone(東京)はこの日公開したばかりの空撮を支援するアプリを説明

森山環境のウイルスをつかまえるクローラー型ドローン

森山環境のウイルスを捕まえる飛ぶドローン

公立はこだて未来大学は開発した自動空撮サービスと応用技術を展示

シンポジウム会場とデモフライト会場が隣接し飛行音が講演の発言を遮るように響くことも

これから開会式がはじまる会場の様子

吉井章国土交通大臣政務官

竹内真二経済産業政務官

愛知県の大村秀章知事

ドローン議連の鶴保庸介幹事長

ドローン議連の田中和則会長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

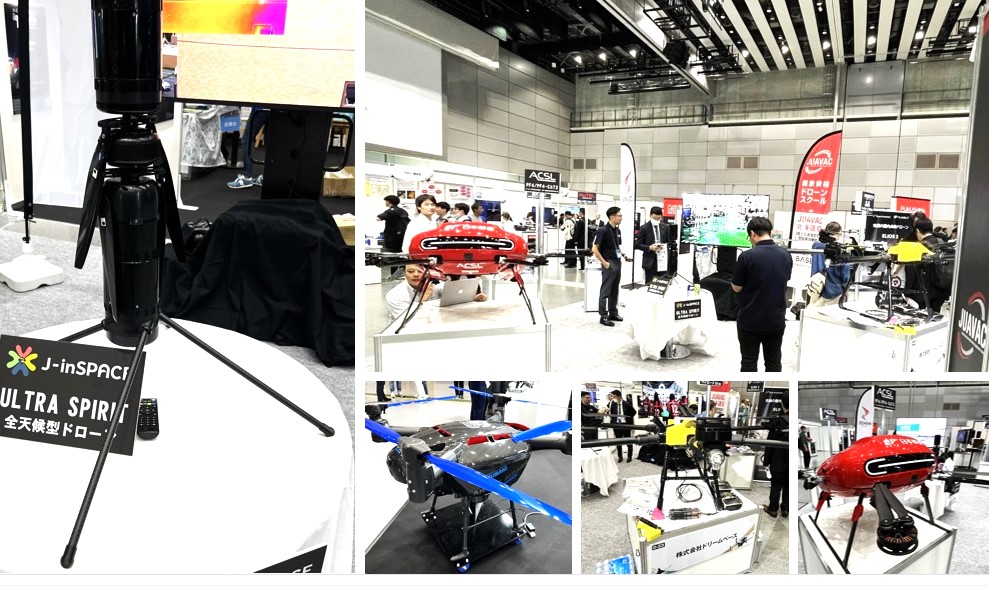

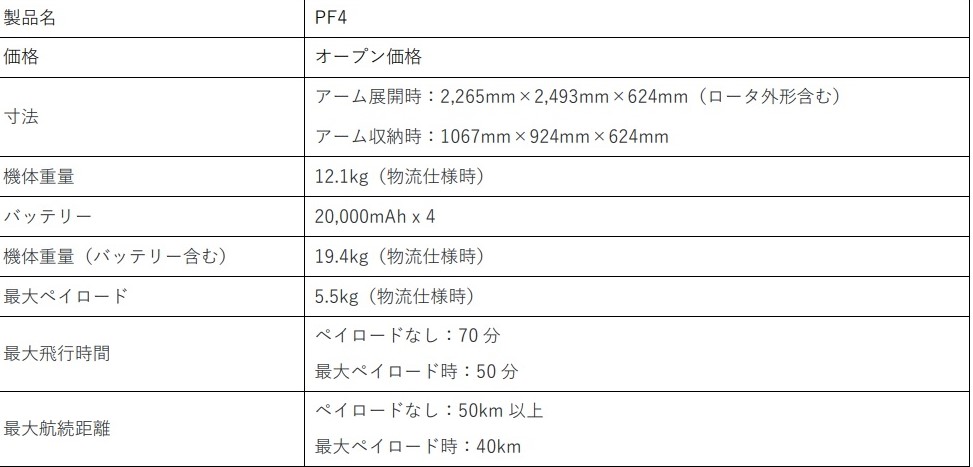

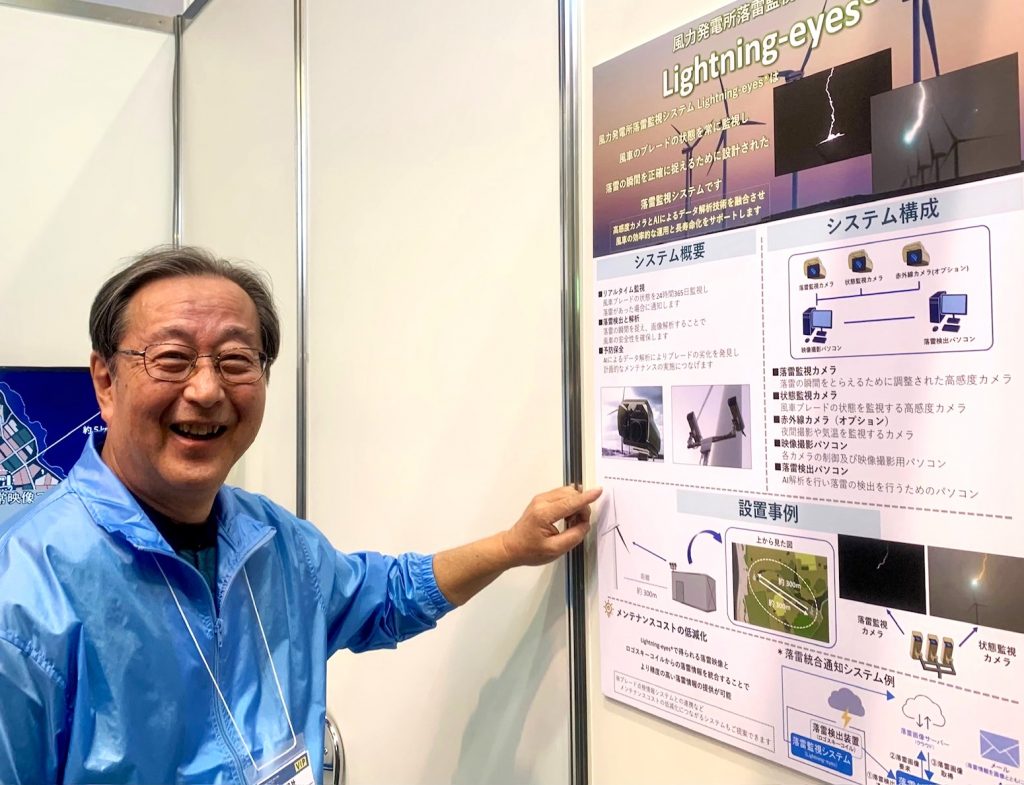

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSL(東京都)は7月22日、機体の受注を開始した。受注は株式会社VFR(名古屋市<愛知県>)、ブルーイノベーション株式会社(東京)など同社の販売代理店経由で受け付ける。10月1日から量産体制で生産を始め納品する。納期は現時点で確定していないが、受注代理店を通じて連絡する。

5㎏搭載で40㎞飛行 7月23日開催の国際ドローン展にも出品

PF4は5kgのペイロードを搭載した場合で40kmの飛行が可能で耐風性能は25m/sの飛行性能を持ち、測量、点検、夜間目視外飛行など用途に応じた必要なペイロードを利用者側で載せかえることができる。ACSLがレベル4飛行に向けて第一種型式認証の申請を進めている「ACSL式PF4-CAT3型」とは別の機種で、レベル3.5までに対応する。

6月には株式会社エアロネクスト(東京)がPF4をモンゴルで飛行をさせた実績を持っており、同社など限られた事業者が同機を所有している。

ACSLは7月23~25日に東京ビッグサイトで開催される「第11回国際ドローン展」にブースを出展し「PF4」を展示する。

同社の発表はこちら。

(ACSL提供)

(ACSL提供)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

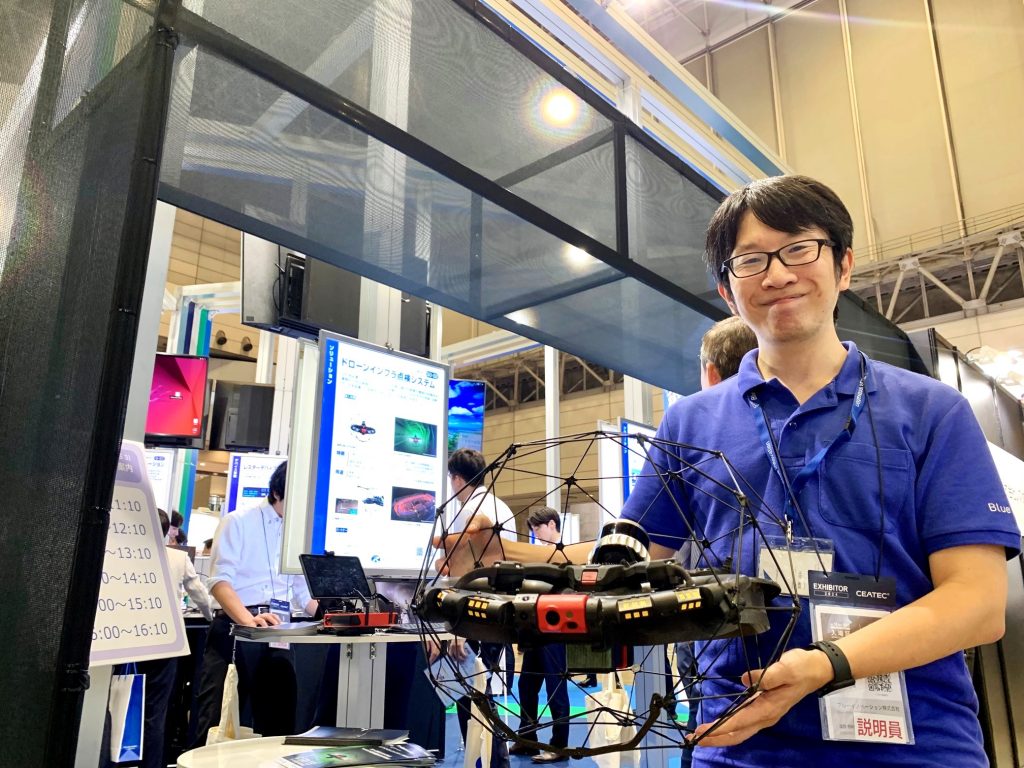

東京ビッグサイト(東京)で開催中の商談向け展示会「スマートエネルギーWEEK」で、ドローン関連技術が多く展示されている。埼玉・八潮の道路陥没で下水道内に入った株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)の超狭小空間用小型点検ドローン「IBIS2(アイビスツー)」や、ブルーイノベーション株式会社(東京)のリアルタイム3Dモデリングが可能な球体ドローン「ELIOIS3(エリオススリー)」などのデモンストレーションも来場者の視線を集めている。 2月21日まで。入場無料で事前登録が必要。

風力発電点検用ドローン、落雷監視システム、ROVも

スマートエネルギーWEEKは、エネルギー関連技術の総合展で、H2 & FC EXPO(水素燃料電池展)、PV EXPO(太陽光発電展)、BATTERY JAPAN(二次電池展)、SMART GRID EXPO(スマートグリッド展)、WIND EXPO(風力発電展)、BIOMASS EXPO(バイオマス展)、ZERO-E THERMAL EXPO(ゼロエミッション火力発電EXPO)、CCUS EXPO(CO₂分離回収・利用・貯蔵 技術展)の8つの展示会をまとめた総称だ。いずれも業界関係者の商談を促すことを目的とした展示会だ。これに脱炭素経営EXPO、サーキュラー・エコノミーEXPOのふたつが「GX経営WEEK」として同時開催している。

ドローン関連技術は多くの展示でみられる。リベラウェア、ブルーイノベーションはゼロエミッション火力発電EXPOに出展していて、それぞれのブースともフライトエリアを設置し、適宜デモフライトを公開して、機能を説明している。

リベラウェアのIBIS2は20cm四方でありながら産業用の機能を備える小型機で、管路内、屋根裏などを飛行するさいに障害となる粉塵対策が施されていて安定して飛行できる。ブースでは協力なライトを装着してブース内を難なく飛行する様子が確認できる。八潮(埼玉県)の道路陥没事故では埼玉県がキャビンらしきものを発見した2月5日に「超狭小空間ドローン」として機体の画像を公開した。またブルーイノベーションのELIOS3は機体に搭載したLiDARセンサーでスキャンした空間情報を高精度3Dマップとしてリアルタイムで表示する。SLAM搭載で飛行が安定している様子も確認できる。

WIND EXPO風力発電展には株式会社渋谷潜水工業(本社:平塚市<神奈川県>、本店:藤沢市(同))などが出展。同社は水中ドローンなどを展示し、リアルタイムで水中の構造物を3次元データとして表示する機能を紹介している。ジオグループの株式会社ジオシステム(大阪市)も、3本アームの旧型ドローンにリーグルのレーザースキャナーを搭載する測量ソリューションを紹介している。

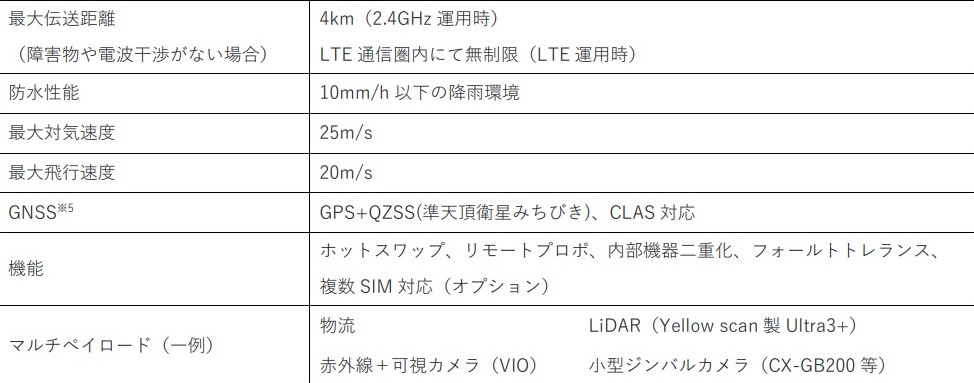

株式会社小笠原工業所(松山市<愛媛県>)は、風力発電などを空から確認するために開発中の最大75分の航続飛行が可能なドローンを展示している。今後、現場での実証を進める計画だ。ドローン関連技術や業務用カメラなどの研究開発を手掛ける株式会社D-eyes(ディ・アイ、堺市<大阪府>)と株式会社APES(エイプス、東京)は風力発電所落雷監視システムLightning-eyes」を紹介している。風力発電に落雷した場合に、落雷したブレードとその位置を特定することをアピールしている。

リベラウェアはIBIS2の飛行を設置ブース内で実演

ジオグループのジオシステムが3本アームの機体を使ったソリューションを紹介

小笠原工業所が風力発電の点検用に開発中のドローン。市販品を活用し市販のカメラを乗せる。機体の上下に載せられるが重さが25㎏を超える場合があるため注意が必要になる

海の中の構造物をリアルタイムで3D表示できる水中ドローン

落雷監視システムについて笑顔で紹介するD-eyesの橋本健代表

ブルーイノベーションはブースにフライトエリアを設置してELIOS3のデモ飛行を公開 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

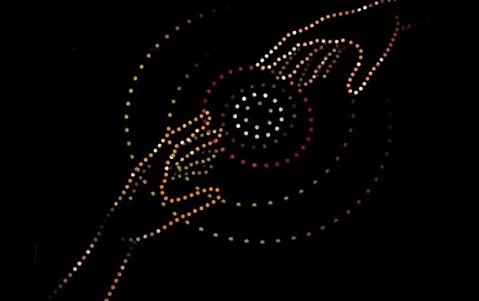

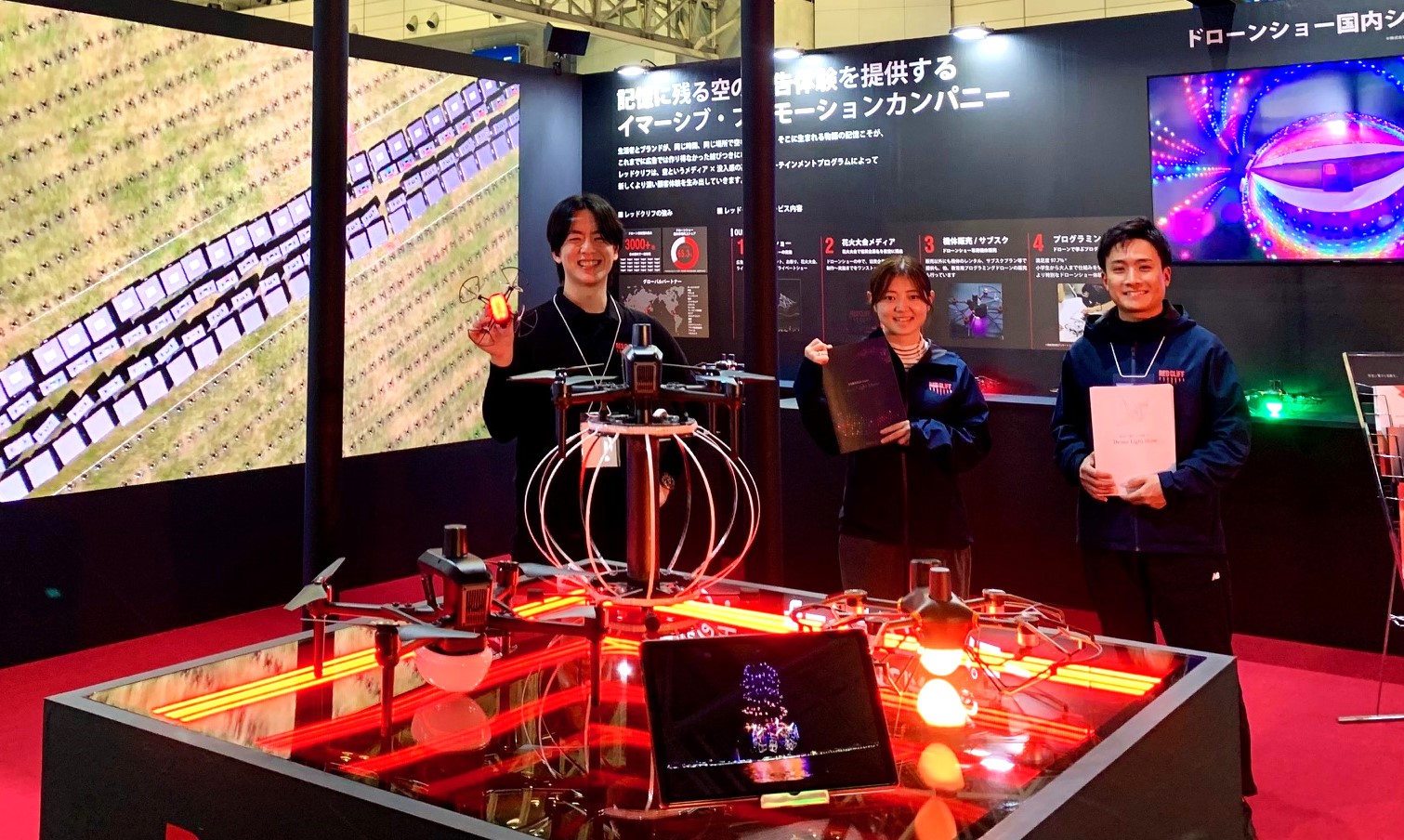

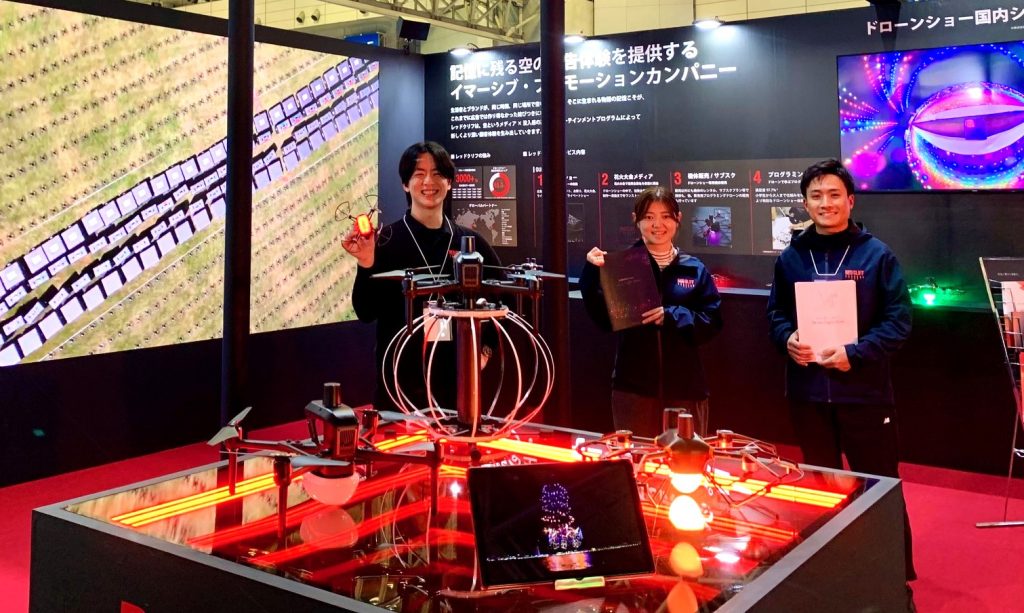

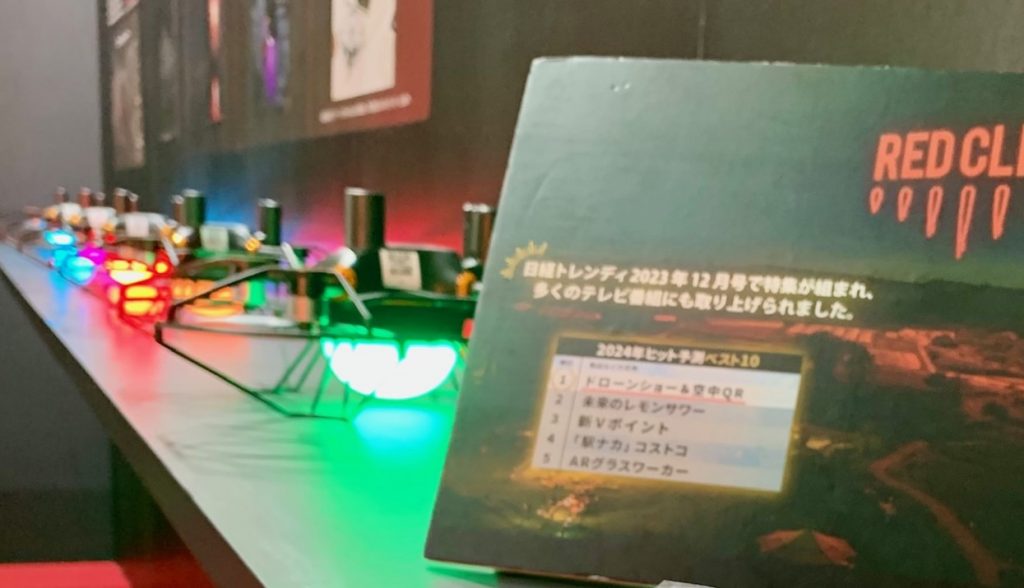

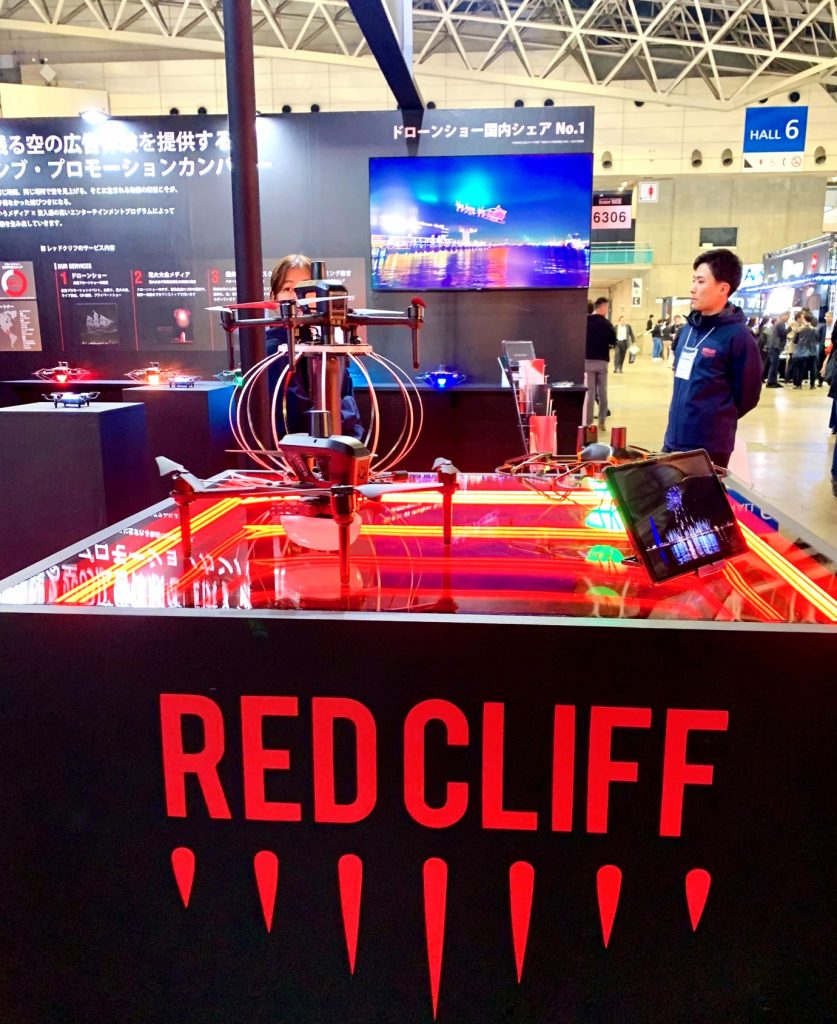

ドローンショーの企画・運営を手掛ける株式会社レッドクリフ(東京都港区)が、メディア総合イベント「Inter BEE 2024」で、多機能ドローンショー機体「RiFF-JP」(リフ)を展示している。国内での実機の初公開となりブースでも多くの来場者が立ち寄っている。Inter BEE 2024は千葉・幕張メッセで11月15日まで開催している。

飛行時間・速度が2倍、アタッチメント交換で演出の幅を拡張

RiFF-JPは飛行性能を向上させたほか、着脱が簡単なアタッチメントでLEDランタン、花火、スモーク、レーザー、高輝度LEDライトなど夜空の表現の幅を広げる機能を持たせた。またカメラ用マウントはショーの近接撮影に活用でき、エアドロップボックスは配送を想定している。同社が展示前に公表したプレスリリースは以下の通りだ。リリースに出てくる「経験豊富なスタッフ」

Inter BEE 2024に出展したレッドクリフのブース。下記のリリースに出てくる「経験豊富なスタッフ」も待機していた

国内初公開のRiFF-JP

Inter BEE 2024の会場正面に掲げられている表示 レッドクリフ、多機能ドローンショー機体「RiFF-JP」を「Inter BEE 2024」で国内初公開

~飛行時間・速度が従来機の約2倍、アタッチメント交換による多彩な演出が可能に~

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」)は、2024年11月13日(水)~15日(金)に幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2024」出展し、最新の多機能ドローンショー機体「RiFF-JP」(リフ)を国内初公開(※1)します。

多機能ドローンショー機体「RiFF」

最新機「RiFF-JP」は、従来機「EMO-JP」の安定した飛行性能を引き継ぎつつ、飛行時間が最長39分(※2)、最大飛行速度20m/sと、従来機の約2倍となるパフォーマンスを実現しました。

また、花火やスモーク、レーザー、LEDランタン、高輝度LEDライト、カメラ用マウント、エアドロップボックスなど多彩なモジュールを搭載できるため、アタッチメントの変更により演出の幅が大きく広がります(※3)。花火モジュールは2本同時に搭載可能で、角度が調節でき(0~180度)、迫力あるパフォーマンスが可能です。

「RiFF」のモジュール(イメージ)

花火を搭載した「RiFF」(イメージ) さらに、従来機と比較して1.5倍の明るさのLEDライトを搭載。従来機と互換性が良く、統合飛行が可能なシステムを構築しています。最新機と従来機を掛け合わせることで、それぞれの機体の強みを活かした光の抑揚や移動速度による緩急のあるドローンショーを構成することもできます。

LEDランタンを搭載した「RiFF」 教育用プログラミング機体「Hula-JP」も展示

教育用プログラミング機体「Hula-JP」 「Inter BEE 2024」レッドクリフのブースでは、教育用プログラミング機体「Hula-JP」(フラ)の実機も展示。amazonで10月より販売を開始した本機は、教育現場での活用が期待されています。経験豊富なスタッフが詳しくご説明いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.10.17

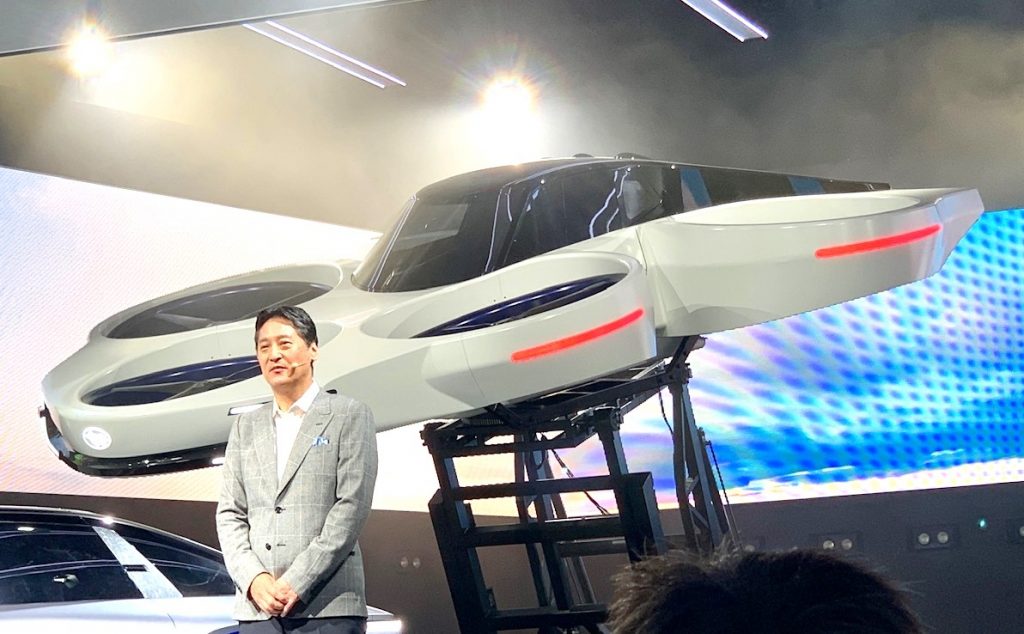

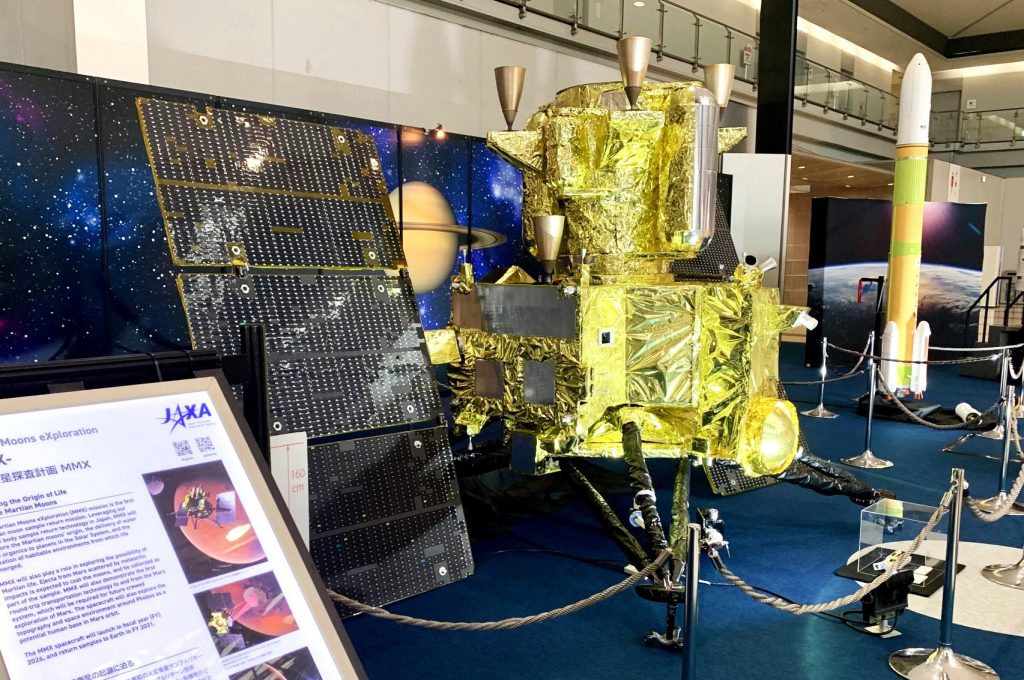

航空宇宙産業の展示会「2024国際航空宇宙展」(主催:一般社団法人日本航空宇宙工業会、株式会社東京ビッグサイト)が10月16日、都内の展示会場東京ビッグサイトで開幕した。UAV、AAMに関連する技術も多く出品されている。初日は防衛関係者の姿も多くみられた。また千葉、覚張メッセでは前日の10月15日にテクノロジーの展示会「CEATEC 2024(シーテック 2024)」(主催:一般社団法人電子情報技術産業協会=JEITA)と、併催企画モビリティ技術のビジネス展「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」(主催:一般社団法人日本自動車工業会=JAMA)も開幕し、関連技術、周辺技術が来場者の関心を集めている。国際航空宇宙展は19日まで開催され、18日までがトレードデー、19日は一般にも公開するパブリックデーにもなる。CEATEC、JAPAN MOBILITY SHOWは18日まで。

新明和のHAPS、エアバスのVTOL、KAIのコンバット、徳島大「空も飛べるクルマ」も

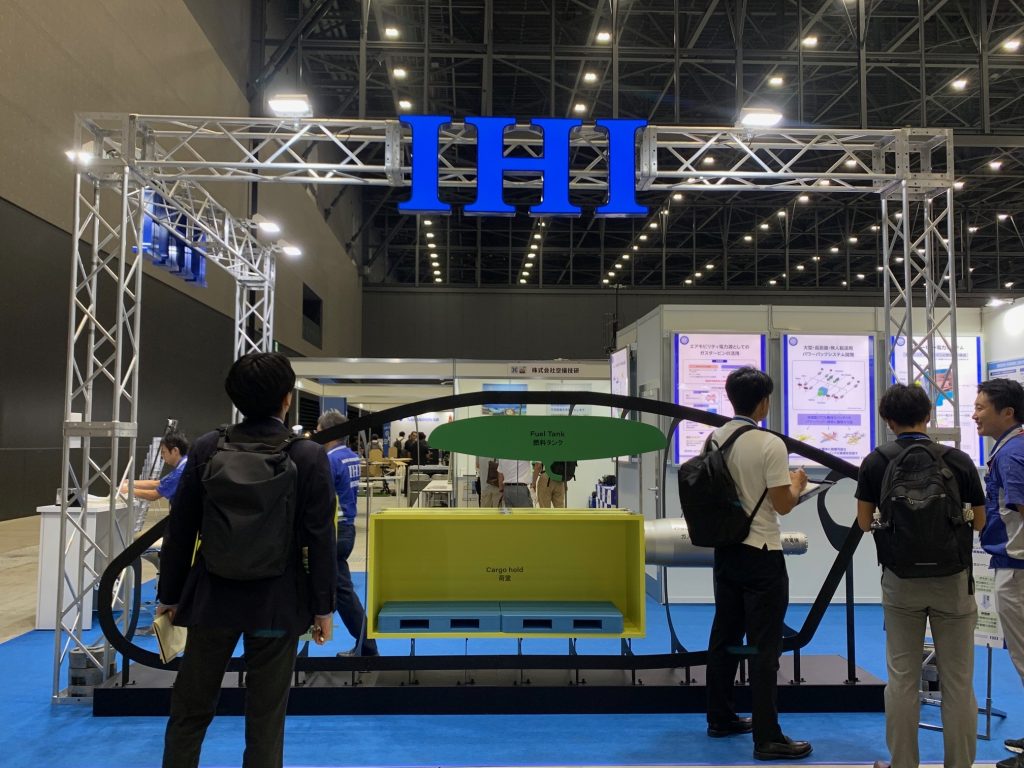

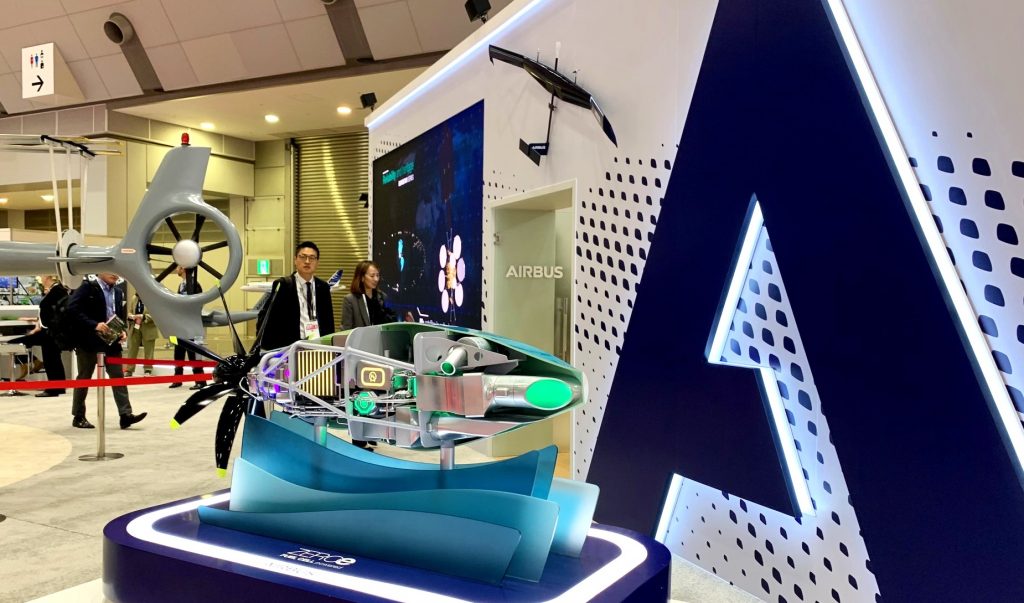

国際航空宇宙展ではヨーロッパの航空宇宙産業大手エアバス、米航空産業大手ボーイング、米ロッキード・マーチン、米RTX、韓国KAI、英BAEシステムズなど海外勢が多く出展している。日本からも新明和工業株式会社(宝塚市<兵庫県>)、川崎重工業株式会社(東京)、IHI(東京)などが参加し、23カ国・地域から600を超える関連企業・団体の技術が会場に並ぶ。

会場ではエアバスの大型VTOL、新明和のKブログラム(経済安全保障重要技術育成プログラム)に採択され開発中の成層圏用HAPS、KAIのコンバットUAVやAAMなどが客足を止めていた。AI制御で2人の運航者が多数の群制御が可能なことで知られ国内にも配備されている米Shield AI(シールドAI)社のテールシッター型VTOL UAS、V-BATも展示されている。

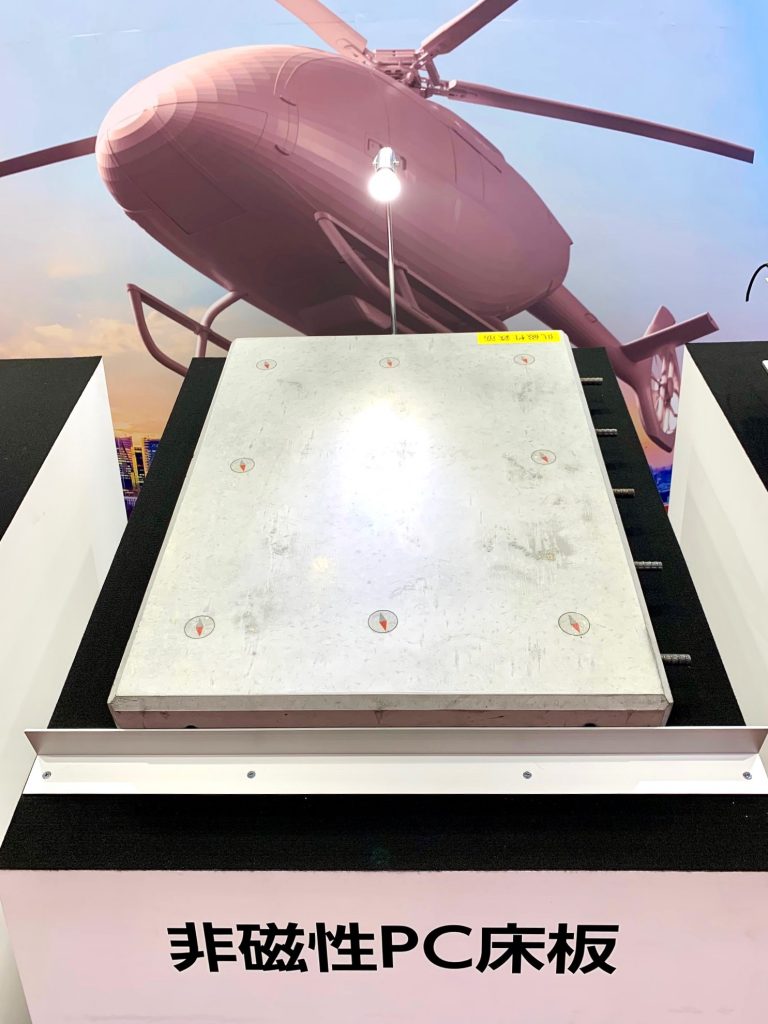

ヘリコプターのポート関連技術を扱うエアロファシリティー株式会社(東京)はビル屋上などAAMが使いやすくするための素材を提案している。ビル屋上の鉄筋コンクリートは磁界を発生させていて、これがAAMのコンパスの機能に障害を与えるおそれがあることを問題視、展示会では非磁性PC床板などを提案し、採用実績とともに展示している。

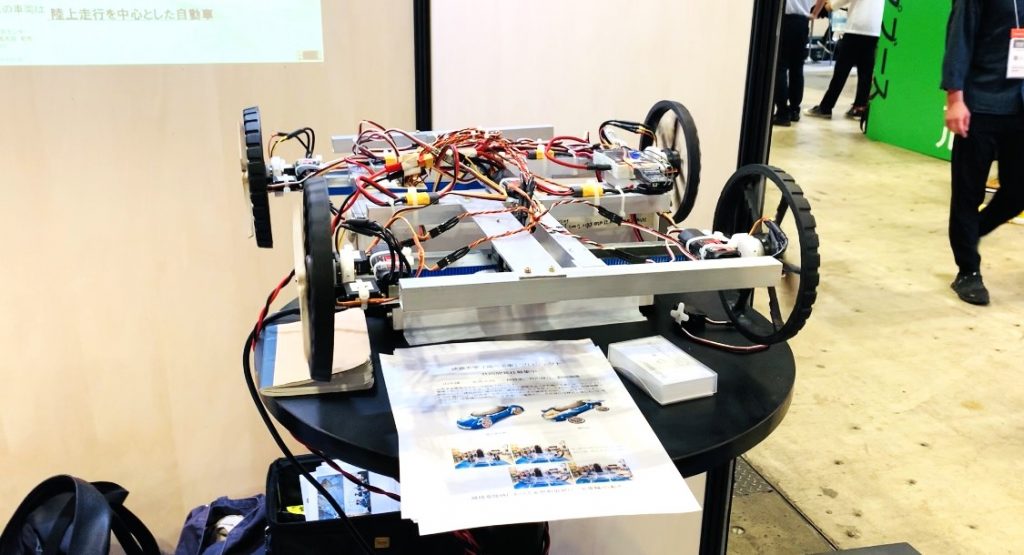

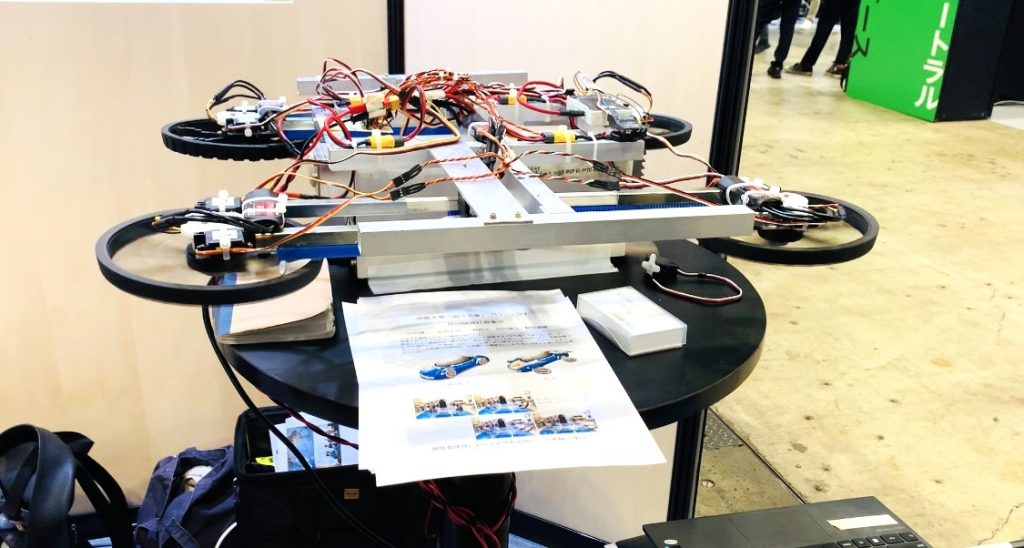

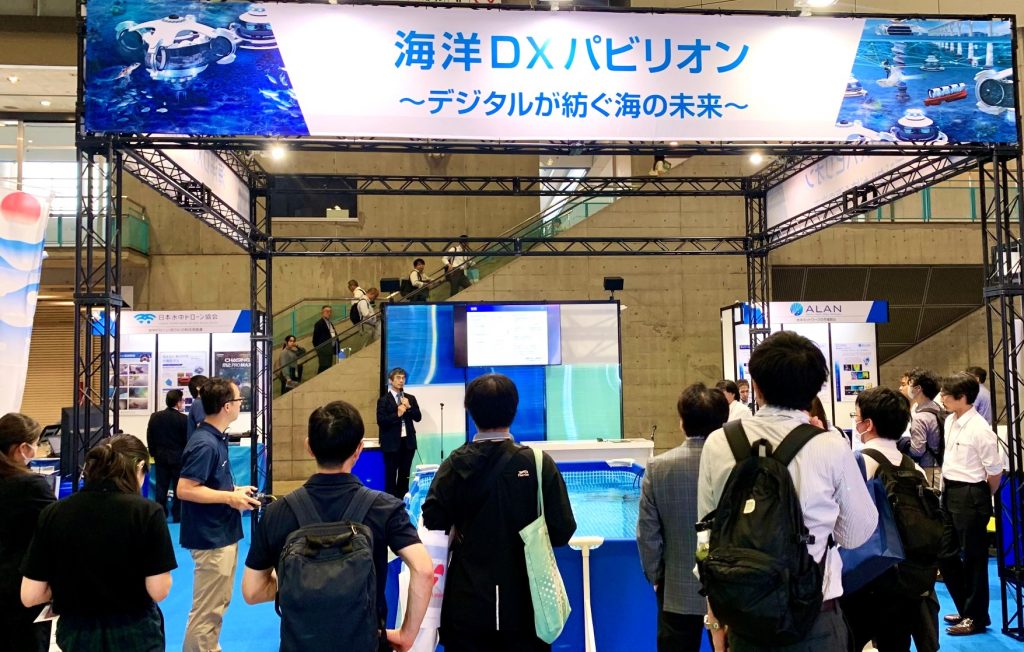

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOWでは、一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)などが海洋DXパビリオンで水中ドローンのデモを実施。株式会社レスター(東京)はスイスFlyability社の球体ドローンELIOS3を展示、デモ飛行などを実施している。また徳島大学は山中建二助教ら5人の共同研究として、陸上走行用の2人乗りのクルマが4つの車輪がそのまま回転翼になるほか、車体床下にも回転翼を備え、少しだけ飛ぶ「空も飛べるクルマ」の模型を展示している。

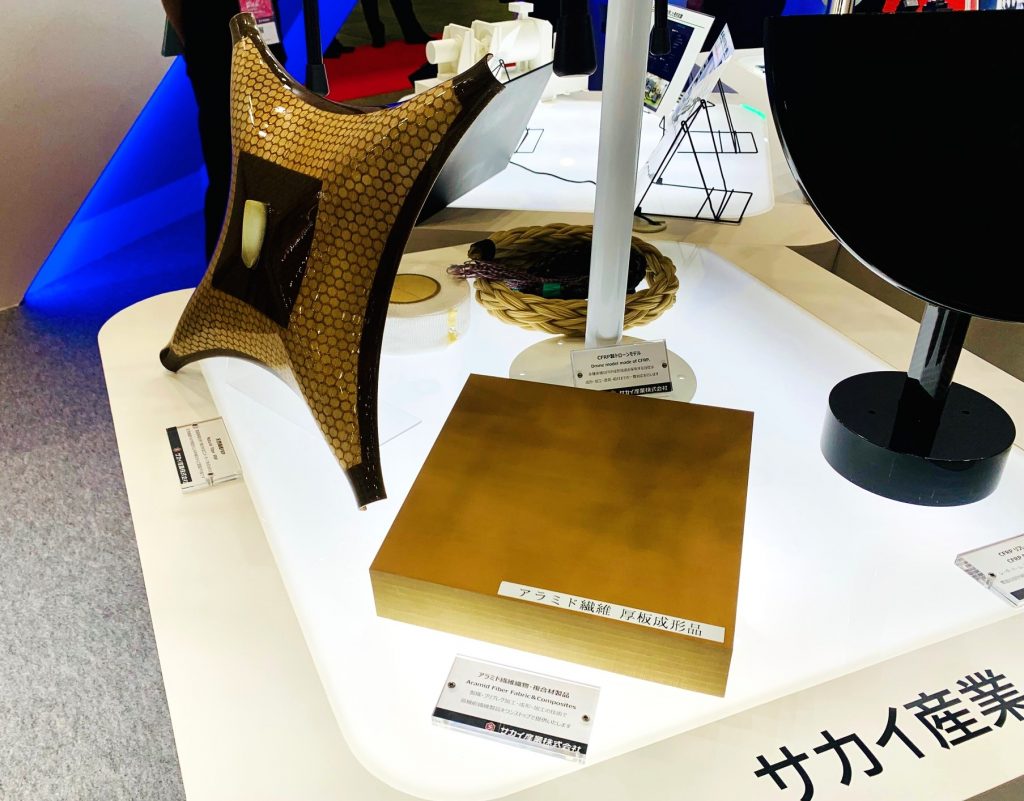

インフラ事業者向けデジタル化サービスを展開し、Liberawareなどとの共同事業で知られるCalTa株式会社(東京)なども出展。高い織物技術からドローンの機体素材として期待されている炭素繊維の成形などに強みを持つサカイ産業株式会社(島田市<静岡県>)はアラミド繊維の厚板成形品などを展示している。自動車の内外装部品を得意とするしげる工業株式会社(太田市<群馬県>)は成型後の端材を使ったキャンプ用品などを提案。加工技術をアピールし、マッチングを呼び掛けている。

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展KAIの無人コンバットが航路の安全を確認し、その場所を有人機(右)が飛ぶ想定

国際航空宇宙展。KAIのAAMはミリタリーと民生と両用を目指している

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展。川重の無人VTOL、K-RACER

国際航空宇宙展。AI制御のテールシッター機、V-BAT

国際航空宇宙展。構想中の機体は可搬を想定している

国際航空宇宙展。川崎重工の構想中の機体。川重の二輪車エンジン技術の応用を目指す

航空宇宙展。アイザワの機体

国際航空宇宙展。エアロファシリティーが鉄筋コンクリートの発生する磁界を軽減する提案

国際航空宇宙展

国際航空宇宙展。入場口にはやぶさ2

国際航空宇宙展

徳島大の「飛べる車」。陸上走行時のスタイル

徳島大の「飛べる車」。飛ぶときには車輪のフォームが変わり、、、

徳島大の「飛べる車」。車輪が回転翼の役割をする。車体の床下にも車輪より大きい回転翼を備える

CEATEC会場風景

CEATE会場からJAPAN MOBILITY SHOW会場へ

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

CEATECとJAPAN MOBILITY SHOW

セミナーも盛況 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。