ブルーイノベーション株式会社(東京)は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省が地方自治体に要請した「下水道管路の全国特別重点調査」の一環として、栃木県野木町で行われた雨水管点検に屋内点検ドローンELIOS3を投入した。調査は渡辺建設株式会社(宇都宮市)が請け負い、ブルーイノベーションと連携をとって実施、作業員が管路内に立ち入ることなく安全を確保するとともに、工期短縮にもつなげた。

増水や有毒ガスから人を遠ざけるメリット「大きい」

野木町での調査は昨年(2025年)12月中旬に行われた。国交省がその年の3月18日に地方自治体に対して要請した「下水道管路の全国特別重点調査」に基づき野木町が実施した。国交省は調査対象を「社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路」と定めていて、例示された条件である「完成から30年経過、管径2m以上」などに該当する雨水管を調査した。

国交省は調査方法について「潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査」と言及していた。「潜行目視」とは管路内に調査員が直接管内に入り、照明を使って壁面のひび割れ(クラック)、腐食、木の根の侵入、土砂の堆積状況を調査員の目で確認する方法だ。詳細な状況把握が可能だが、酸欠、有毒ガス、増水などのリスクがある現場のため、調査員の安全確保として十分な換気などの管理が必要だ。雨水管の場合は点検の可否や安全性が天候に左右される。点検の現地で天候に問題がなくても上流で雨が降っていれば点検現場がその後、増水に見舞われる危険がある。ドローンを使えば調査員が中に入ることがなくリスクを大幅に減らせる。ドローンの機能も大幅に向上していることから、調査業務を請け負った渡辺建設がブルーイノベーションに参加を呼び掛けた。

野木町の雨水管の調査にELIOS3を使ったことで、調査員を増水リスクなどの危険に直面させることなく作業を終えることができた。渡辺建設はDroneTribuneの取材に対し「下水道点検では作業員など5~6人が管路に入ることがあります。安全であるとは言えない空間での調査ですので人が入らなくてすむとなると大きなメリットです」とドローン活用のメリットを説明した。

調査を発注した野木町もDroneTribuneの取材に対し「発注はドローンの使用を前提ではありませんでした。受注者からの提案でドローンを使うことになり、安全確保のメリットは大きいと感じました。(町内には)ドローンが飛行できる大きな管径の管路は多くはありませんが、今後も機会があれば検討することになるかもしれません」と話した。

またブルーイノベーションは1月13日に発表したプレスリリースで、通常なら5日間の工期が2日に短縮できたと伝えている。DroneTribuneが確認したところ渡辺建設も「それは事実です」と話している。工期短縮もドローン活用のメリットとして認知が広がる可能性がある。

一方で、点検機能を満たすドローンの台数が需要にこたえられるだけ十分かどうか、ドローン点検のコストを各自治体が負担できるか、などが課題となる可能性がある。

ドローン点検可能な下水管はわずか それでも重要な理由

全国の下水道約49万㎞の約95.5%は口径450mm以下の管が占めていると言われる。そうなるとドローンで点検できる下水管はわずかということになる。

ブルーイノベーションのELIOS3は機体サイズが480mmだ。管径がこれより大きいと飛ばせない。株式会社LiberawareのIBIS2はシリーズや機体が約200㎜と小さいが点検管経としては500㎜以上が推奨されている。日本の下水道の大部分は直径200mm〜450mmで、ドローンも人も立ち入れず、主に自走式テレビカメラ車や引込式カメラが点検を担う。一方で2025年1月に道路陥没を起こした八潮市の下水管は最大管径が4.75mだった。管径2m以上の大口径管の中でもさらに巨大な部類で日本国内の下水管総延長の0.1%にも満たないレアな下水管だ。これを前提に下水管全体へのドローンの導入を主張するのは現時点では非現実的だ。

しかしながら大口径の管路ほど大都市近郊にある事実がある。問題が起きれば、より多くの人々に影響を及ぼす。八潮の事故では約120万人の周辺住民が生活用水の使用制限を受けた。これよりも大きな管径の下水管に問題が起きればさらに大きな影響が出るとも想像しうる。東京には内径12.5mの下水管や、内径8mの下水管がある。奈良県から大阪府へ流れる大和川上流流域下水道にも数メートル級の大口径管が使われている。下水道管の老朽化や損傷が原因の道路陥没は、2022年度に2607件発生した。老朽化した下水道管が破損したり、硫化水素の発生でコンクリートが腐食したりしたことが主な原因だ。野木町の点検対象は雨水管で幸い大規模補修の必要性は確認されなかった。一方、硫化水素が発生しやすい汚水管や合流管、とりわけ古いコンクリート製の汚水管は陥没リスクが高いうえ、硫化水素の発生は人の安全性も脅かす。大きな汚水管は総延長に占める割合こそわずかではあっても点検の重要性は重大だ。ドローンの優先度が高いと言われる理由だ。

下水道管の老朽化リスクが日常生活に忍び寄る中、下水道とドローンなどへの関心はさらに高まりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.12.23

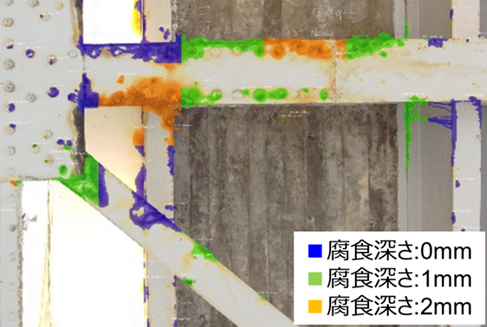

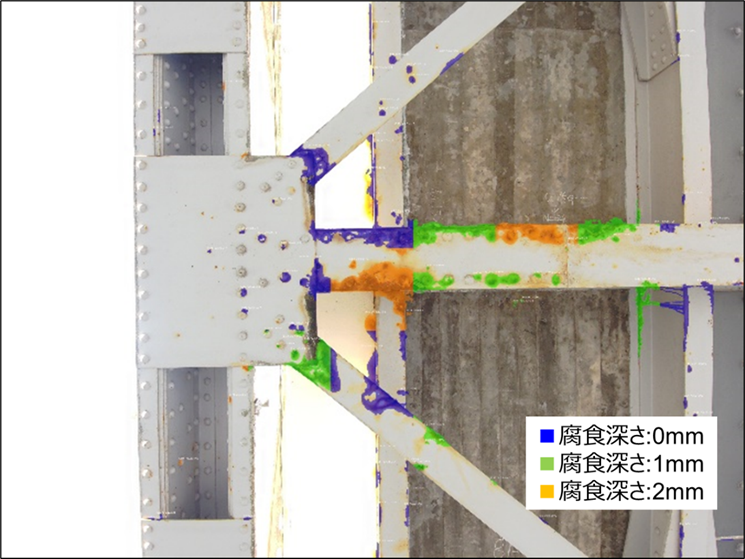

株式会社NTT e-Drone Technology(朝霞市<埼玉県>)は、鋼材の劣化具合を画像から推定する新サービス「腐食深さ推定」の提供を12月10日に始めた。同社が提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」に追加された。

「eドローンAI」のオプションとして新サービス

新サービス「腐食深さ推定」はNTT e-Droneがドローンによるインフラ点検に役立つ技術として提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」のひとつだ。すでに提供している錆検出機能のオプションサービスとして開発した。

ドローンやスマートフォンに搭載したカメラで撮影した鋼材の画像があれば、腐食の深さをAIが自動で推定する。従来は肉眼で予測していた鋼材の劣化具合や健全度を定量的に評価することが可能になる。

発表によると、新サービス「腐食深さ推定」はNTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果を活用し、インフラ構造物で実施した試験で誤差は平均0.29mmだった。

発表は以下の通りだ。

深刻なインフラ老朽化に対応

- 背景

社会インフラ構造物は私たちの生活や経済活動を支える重要な設備ですが、その老朽化は深刻な社会問題となっています。老朽化を加速させる要因の一つに、鋼材の腐食があります。腐食が進行すると鋼材の断面が欠損し、耐久性や耐荷性能が低下し、最終的には破損や崩壊のリスクを高めます。そのため、設備管理者にとって腐食箇所の鋼材厚を正確に把握することは極めて重要です。

しかし、現行の点検方法では腐食による鋼材厚の把握は困難です。現在は検査員が目視で外観の腐食を確認するのみで、腐食深さ(断面欠損量)までは分かりません。超音波による厚さ測定も可能ですが、探触子を直接当てる必要があり、設備全体で実施するには膨大な作業コストがかかります。さらに、大型構造物では足場設置など追加コストも発生します。

その課題解決のために、NTT イードローンは、NTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果※1を用いて鋼構造物の検査の効率化を支援する「腐食深さ推定」サービスの提供を開始します。

※1:社会インフラの点検DXに向け画像認識AIで鋼材の腐食深さ推定を可能とする技術の実証実験を開始

https://www.nttedt.co.jp/post/kumagaya-20241003

- サービス概要

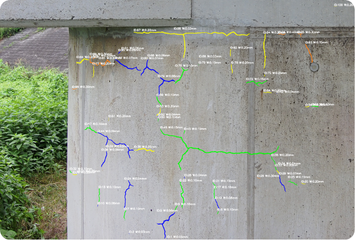

本サービスは損傷解析AIサービス「eドローンAI」の錆検出機能のオプションサービスで、錆検出機能と本サービスを同時にご利用いただく事で、錆領域の検出と腐食深さを同時に解析できます。また、ひび検出機能のオプションサービスとして、コンクリートの「剥離」「鉄筋露出」「漏水」「遊離石灰」を検出する機能も、あわせて提供開始いたします。なお費用につきましては、お客様のご利用方法やご要望に応じて、お見積もりをさせていただきます。

サービスホームページ

https://www.nttedt.co.jp/edrone-ai

- 「腐食深さ推定」サービスの特長

特長① 国内初の画像から腐食深さを推定する機能

・腐食の表面を撮影した画像から腐食深さを推定する技術を社会実装したのは国内初で、他にはない機能

特長② 高精度な腐食深さ推定

・実際のインフラ構造物に発生する腐食の深さを測定したデータを収集し学習させているため、高い精度での推定を実現(実測データとの平均誤差は0.29mm)

- 提供開始日

2025年12月10日(水)

- (略)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

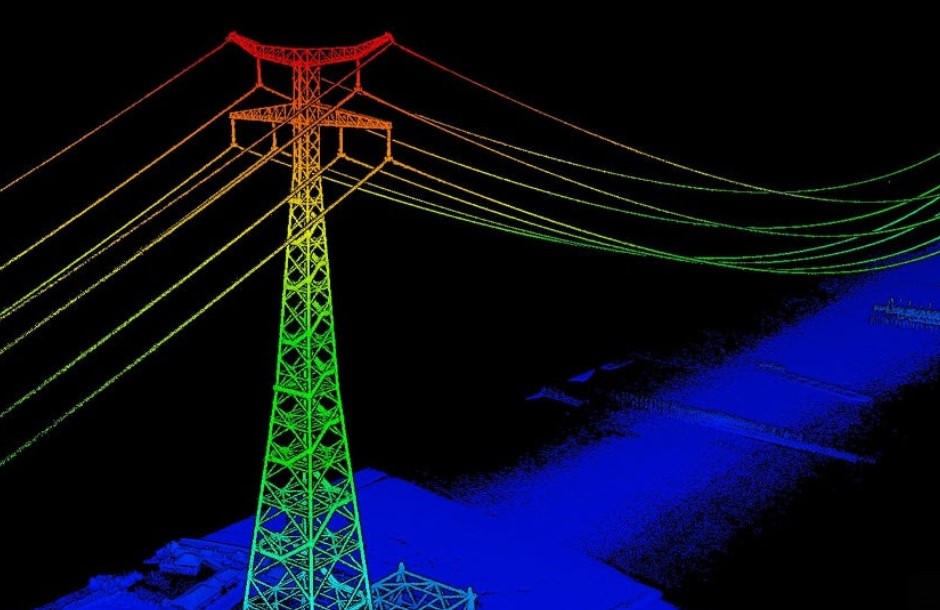

DJIは11月4日、産業用ドローン向けの新型LiDARペイロード「Zenmuse L3」を発表した。高精度マッピングやインフラ点検などを想定したレーザー測距装置で、従来モデル「Zenmuse L2」に比べ測距性能やRGBカメラ解像度が大幅に向上している。国内では、販売代理店の株式会社セキド(東京)と株式会社システムファイブ(東京)が取り扱い開始を告知したほか、株式会社FLIGHTS(東京)はZenmuse L3対応の測量支援ソフトを公開し関連セミナーを告知した。DJI JAPANも製品紹介セミナーを予定している。

長距離・高精度を両立 LiDAR性能とカメラ解像度を強化 対応機はMatrice 400

Zenmuse L3は1535ナノメートル波長のレーザーを採用した航空LiDARで、最大測距距離は約950メートルに達する。RGBカメラも従来モデルL2の単眼20MPから、L3でDual 100MPとなり、写真測量データの解像度が5倍になった。1秒あたりの最大測定点数は24万点で、1回の飛行で取得できる3Dデータが広域、高密度になった。

作業高度は、L2の最大150m程度からL3で最大500mに大幅に向上。これにより、同一飛行時間あたりのカバー面積が広がった。広域マッピングの効率が向上することになる。

RGBカメラはDual 100MPであるうえメカニカルシャッター付きセンサーを搭載し、L2の20MPから大幅に機能が引き上げられた。森林や反射率の低い対象でも安定した写真測量が可能になった。測量、林業、インフラ点検、防災などの業務効率化に威力を発揮すると期待できる。

Zenmuse L3を搭載できる機体は「DJI Matrice 400」で、搭載には「Zenmuse L3 single gimbal connector(専用ジンバル接続ブラケット)」が必要となる。その他の機体への対応について公式には触れていない。将来的な追加対応は検証中という。

セキドとシステムファイブが販売開始 FLIGHTSが対応ソフト

国内でも正規代理店が11月4日付で取り扱い開始を発表している。セキドは製品紹介ページを公開するとともに、DJI産業ソリューション導入を検討する企業や官公庁向けの相談窓口を設置した。今後、導入企業向けのウェビナーや体験会も順次実施予定だ。

システムファイブも、取り扱い開始を発表した。自社サイトで製品概要ページを公開し、DJI製産業ドローンとの組み合わせによるワークフロー紹介記事を掲載している。取り扱い開始に合わせ、公式動画や技術解説資料も提供し、測量・点検用途での早期導入を後押しする。

産業ドローン向けソフトウェアのFLIGHTSは、Zenmuse L3に対応する測量支援アプリ「FLIGHTS PLAN」と点群管理ツール「FLIGHTS DOCS for UAV」の最新版を発表した。DJI公式ソフトで取得したLiDARデータやRGB画像をクラウド上で可視化・管理可能で、Zenmuse L3の高密度点群に最適化した処理アルゴリズムを搭載している。

さらに同社は11月11日(火)13時より、システムファイブと共催で「Zenmuse L3紹介・測量活用セミナー」をオンラインで開催する(申し込みはこちら)。

DJI JAPANもZenmuse L3国内発表にあわせ、製品の技術背景や利用事例を紹介するオンラインセミナーの開催を案内している(11月14日13時~14時=申し込みはこちら、11月21日13~14時=申し込みはこちら)

LiDAR計測とRGB撮影を組み合わせた統合ワークフローの活用方法や、DJI Terraによる解析事例を取り上げる予定で、測量・建設・林業・点検など幅広い産業分野への訴求を狙う。

DJIのLiDARペイロードは、測量や建設分野での作業効率を大きく変える技術として注目されてきた。Zenmuse L3の登場で、飛行高度・カバー面積・解析精度の制約が緩和され、より多くの現場でドローンによる三次元計測が実用段階に入るとみられる。

取扱店はこちら

DJIの航空LiDARペイロードDJI Zenmuse L3

送電線や枝などの小さな物体も正確に検出する

デュアル1億画素 4/3型CMOS RGBセンサーとメカニカルシャッターを搭載 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.8.25

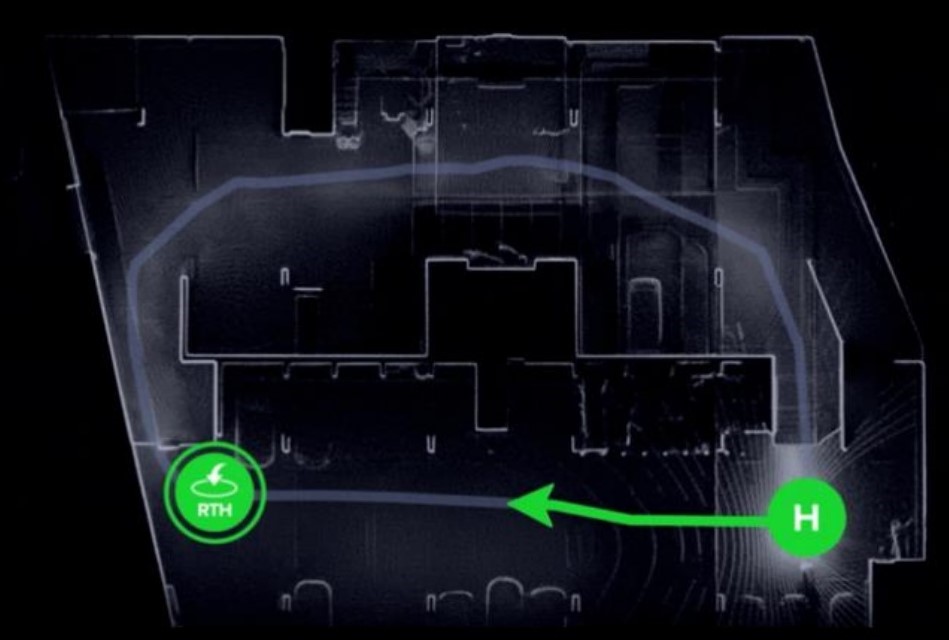

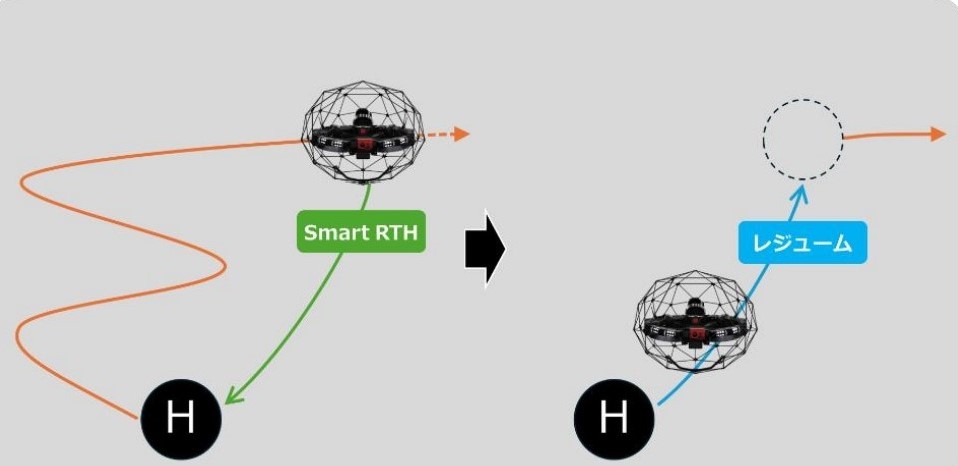

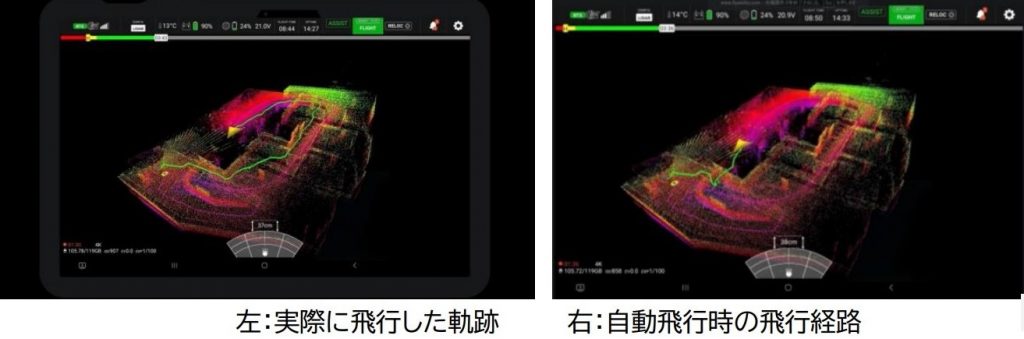

ブルーイノベーション株式会社(東京)は屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」に、作業を一時中断して出発地点まで戻っても中断した位置に自動で最適ルートで戻って作業を再開できる「レジューム機能」が備わったと発表した。ソフトウェアのアップデートで使える。バッテリー交換などで離陸地点に戻ったあとの作業再開時などの活用を想定している。

復帰は10㎝未満の精度 障害物もリアルタイムで再計算

レジューム機能はELIOS3を開発するスイスのドローンメーカー、Flyability SAが開発した。屋内空間などの点検作業のために飛行しているさいに「Smart RTH」機能で離陸地点に戻りバッテリー交換をしても、自動で点検地点に復帰させることができる。ブルーイノベーションによると、復帰位置はSmart RTHの作動地点から水平方向、高さともに10cm未満で復帰できるという。

復帰途中に新たな障害物が生じてもリアルタイムで回避ルートを再計算し復帰を実現するため「複雑な屋内環境においても、作業者は操縦ではなく点検業務そのものに集中できます」と話している。

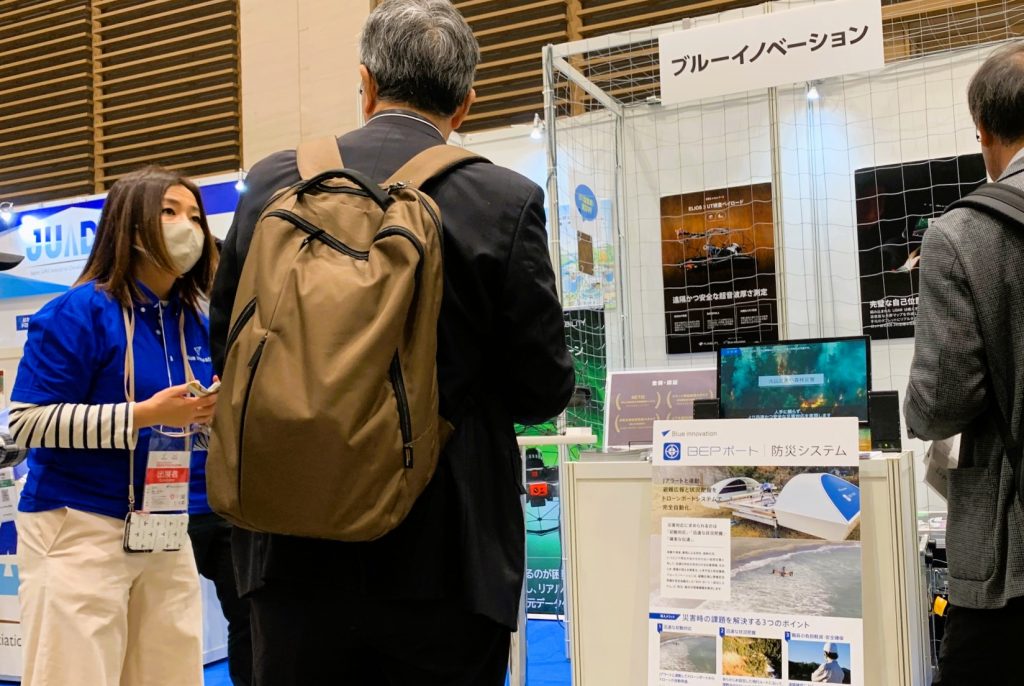

ELIOS3は地下空間の点検需要拡大で展示会でも注目される。7月29日~8月1日に大阪で開催された下水道展でも多くの来場者が関心を寄せた

再開する地点までは点検した経路に関わらず最適ルートをたどる

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 埼玉県の大野元裕知事は5月1日、八潮市内の県道で陥没しトラックが転落した事故で、2月にドローンが発見した通り、地下10m、現場から下流に30mの地点で、残されていたトラックの運転席部分に男性の姿が見られたことを明らかにした。同日、消防隊員らが立ち入って確認した。翌5月2日、午前5時前から消防などが男性を引き上げ、その場で死亡を確認した。

各地で対策会議 ドローン運用を含め対策強化を

陥没事故は1月28日に発生した。救出作業は二次被害のリスクが想定されたことなどから難航した。陥没から8日後の2月5日に、ブルーイノベーション株式会社(東京)や株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)のドローンが地下の様子を確認することを試みた。その結果、Liberawareの超狭小空間点検ドローンIBIS2が陥没場所から離れた下水管内でトラックの「キャビンのようなもの」を見つけた。これが、その後の救出活動の方針の軸となるなど転機となった。現在、みつかった男性が運転手であるかどうかの確認を進めている。

道路陥没のリスクが高まっていることに関連し、今後、県などによる災害対応の課題や改善点の洗い出しが進められることが期待される。特に、ドローンの活用については、早期の投入要請ができなかったのかどうかなど初期対応を含めた課題、改善点の洗い出しが不可欠とみられる。ドローンに関する基礎知識の共有の是非なども議題になりそうだ。

また陥没事故発生以来、各地で国、地方の担当者などが参加する連絡会議が招集されるなど対応の必要性が高まっており、点検の強化など災害防止対策の見直し、実施が求められることになる。

なお、DroneTribuneは見つかった男性、ご遺族にご冥福をお祈り申し上げます。また、救出、復旧に尽力してこられた関係者、これから復旧にあたられる関係者に敬意を表し、そのために不自由な生活を強いられた地元のみなさまにお見舞い申し上げます。

八潮陥没事故現場周辺(グーグルmapの画像) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

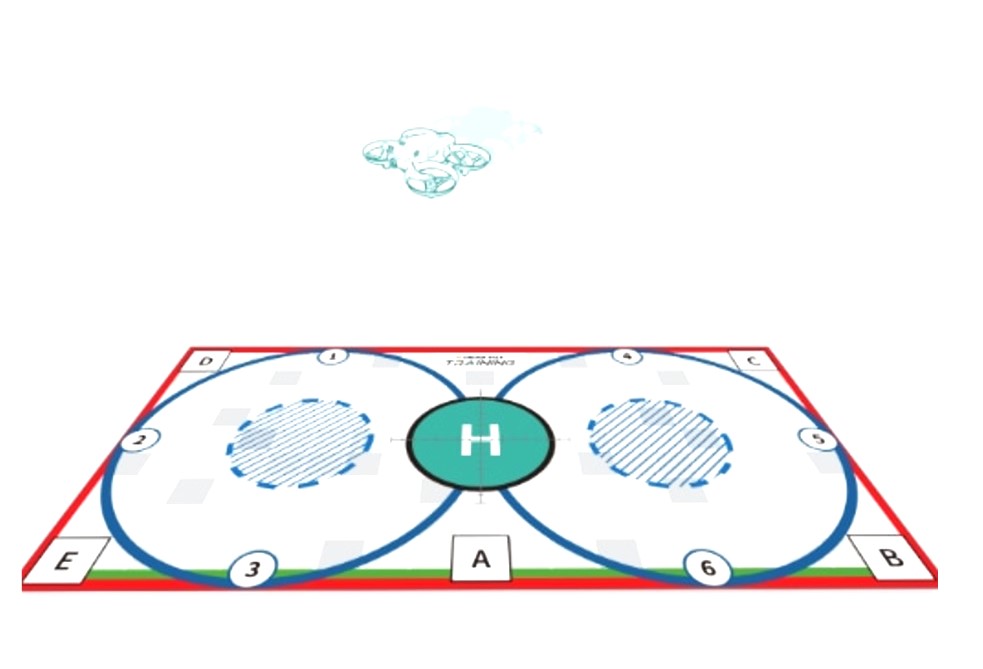

株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、JR東日本スタートアップ株式会社(東京)、JR東日本コンサルタンツ株式会社(東京)の合弁会社で、鉄道設備のドローン点検などを手掛けるCalTa株式会社は4月2日、大阪・関西万博に鉄道点検用ドローンのコンセプト模型、鉄道の線路でドローンが飛行する様子を表したジオラマ、VRなどを出展すると発表した。同社の展示は4月15~21日に会場内の「フューチャーライフヴィレッジ」で開催される。

4月15~21日、フューチャーライフヴィレッジで

CalTa株式会社はJR東日本のメンテナンスを中心に鉄道・インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)促進事業を進めている。主にLiberawareの開発した小型ドローンを駅の天井裏や鉄道の建設現場などの狭小空間で活用し、取得画像から三次元データを生成させて状況を遠隔確認し、AIを組み合わせ不具合の自動検知などを進めている。

大阪・関西万博では4月15~21日に「未来の鉄道点検」と題して鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示したり、点検現場の様子をプロジェクションマッピングで演出したりすることを計画している。

プレスリリースは以下の通りだ。

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)ブースコンテンツが決定

~「未来の鉄道点検」をテーマに「Project SPARROW」を肌で体感できるブースを展示~

1月29日にTOPICS「2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)への参加決定!」でご案内の通り、「未来の鉄道点検」をテーマに、現在共同で研究開発を進めている「Project SPARROW」について、2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」に参加します。この度、ブース内におけるコンテンツ内容についてお知らせします。

▼概要

イベント名:2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」

展示場所:フューチャーライフヴィレッジ

展示期間:2025年4月15日(火)~21日(月)

展示テーマ:未来の鉄道点検

▼ブースについて

「肌で感じるProject SPARROW」を展示コンセプトとし、コンセプトドローン展示・ジオラマ展示・VR体験など、来場者の皆様に直観的に「Project SPARROW」が作る未来を理解いただけるコンテンツを提供いたします。従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローン※1を是非この機会にご覧ください。

※1 開発段階のものであり、実際に製品化されるものとは異なります

▼ブース内各種コンテンツについて

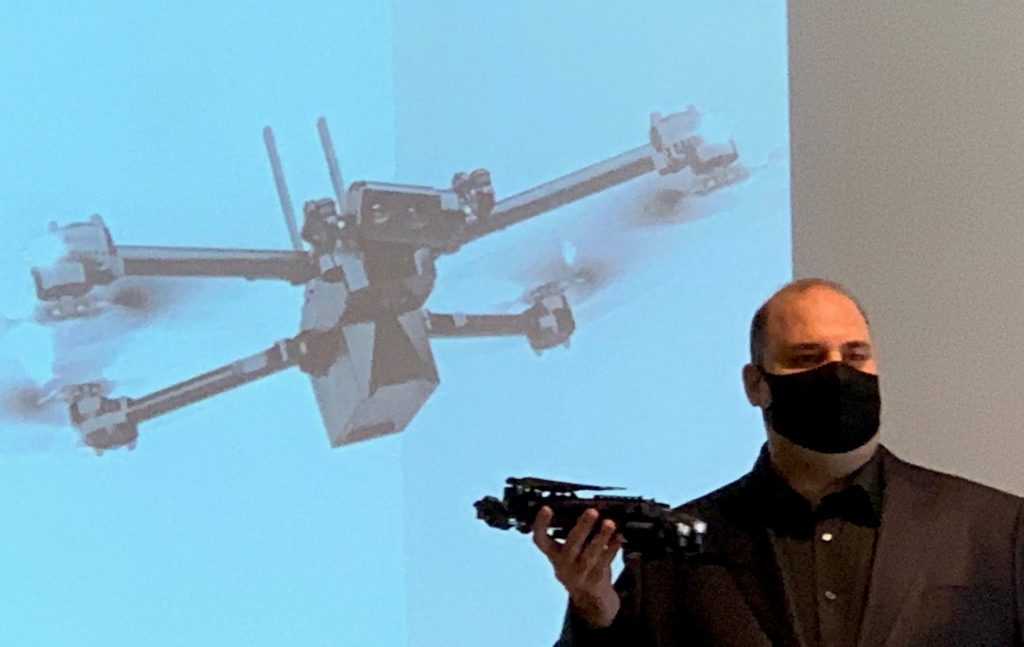

①コンセプトドローン展示

鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示します。鉄道インフラの安全を守るだけでなく、地域との調和を大切にし、社会に寄り添いながら未来を切り拓く、先進的なデザインです。模型とともに現場の風景をプロジェクションマッピングや映像で演出し、未来の鉄道点検シーンをドローン視点でわかりやすく展示しています。

②ジオラマ展示

鉄道点検用ドローンが線路の上を飛行している様子をジオラマで表現します。日本の古き良き鉄道沿線の風景と、未来の鉄道点検の全景を再現します。 ジオラマ内を飛行するドローン視点の映像は、コンセプトドローン展示でご覧いただくことができ、未来の鉄道点検イメージを体験いただけます。

③VR体験

「Project SPARROW」が描く未来の鉄道点検を没入体験いただけるVRコンテンツです。ドローン視点に加え、遠隔で操縦するオペレーターの視点も体験でき、未来の鉄道点検の全体像を、迫力ある視点で体感できます。 コンセプトドローン展示やジオラマ展示で描かれた点検シーンを、VRでは内側から体験することで、鉄道点検の未来像を多角的に理解いただけます。

従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローンを是非この機会にご覧ください。

参考1:「万博参加決定」の発表文

参考2:プロジェクトsparrow動画

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。