山を削ったり土を盛ったりしてできる法面の緑化に専門技術を持つ東興ジオテック株式会社(東京)とドローン開発のエアロセンス株式会社(東京)は6月23日、種子や肥料などを混ぜた人工土壌をドローンで吹き付けるための工法を共同開発したと発表した。緑化材料を供給するホースを有線給電ドローンに搭載して使う。法面緑化は人手頼みの傾向が強く、新技術で作業の負担軽減を目指す。さらなる自動化への検討を続け、将来的なモルタル吹付施工も視野に入れる。

材料ホースと給電ケーブルをドローンにつないで吹き付け

両者は開発した植生基材吹付工法を「グリーンインパルス」と呼ぶ。法面垂直高が80mを超える現場での吹付が可能なハイグリーンショット工法(長距離高揚程植生基材吹付工法)と、金網張り付け工程を省けるノンラスグリーン工法をベースに、ドローン施工を組み合わせた。

施工では、材料供給ホースと給電ケーブルをドローンにつなぎ、ドローンで吹き付ける。種子や肥料などを混合した人工土壌をドローンで吹き付ける植生基材吹付工法は前例がないとみられる。

発表は以下の通りだ。

東興ジオテックとエアロセンス、国内初となる法面吹付用の大型有線給電ドローンと吹付工法を共同開発

法面作業の安全性向上と労働力不足の解消に布石

高松コンストラクショングループの一員で、法面保護、地盤改良などの事業を展開する東興ジオテック株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:吉井睦雄、以下、東興ジオテック)とエアロセンス株式会社(所在地:東京都北区、代表取締役社長:佐部浩太郎、以下、エアロセンス)はこのたび、法面吹付用の大型有線給電ドローンと吹付工法を共同開発したことをお知らせいたします。

エアロセンスが有する有線ドローンの技術を生かして開発を行った、法面吹付用の大型ドローンによる植生基材吹付工法(工法名:グリーンインパルス)は、大型ドローンでありながら、有線給電により長時間の施工が可能で、これまで作業員が行っていた法面での吹付作業をドローンが担うことにより、法面施工の安全性の向上と労働力不足の解消を図ります。 また、ドローンで法面への吹付をおこなう際、クレーンやバックホウ(ショベルカー)などの重機を利用することなく、かつ高所でも施工が可能となるため、法面から山腹崩壊地をはじめとする災害復旧工事まで施工範囲が大幅に広がります。なお、ドローンによる種子や肥料などを混合した人工土壌を吹き付ける植生基材吹付工法はこれまでに例がなく、国内初の技術(※1)となります。

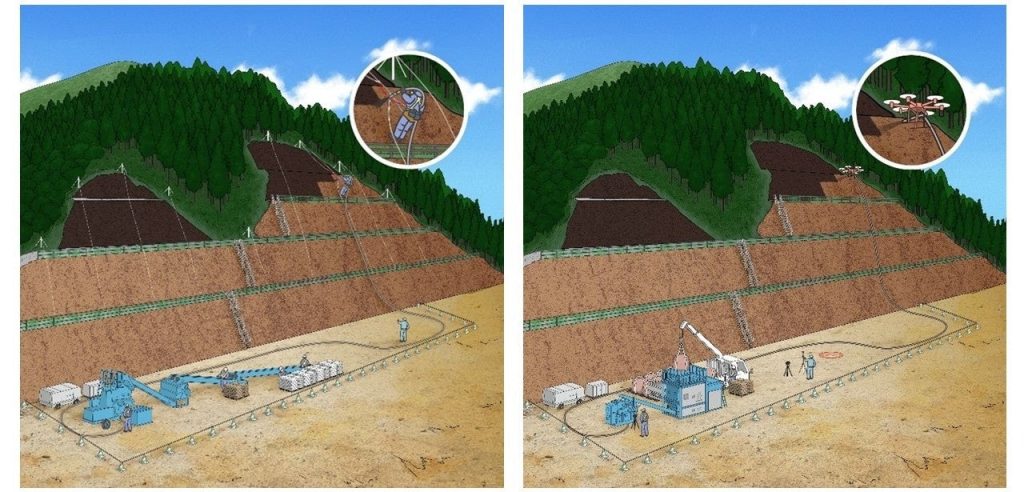

従来の法面への吹付施工は、作業員がロープにぶら下がりノズルを持って施工する人力施工が主流で、重労働かつ高所作業で危険をともなうことに加え、作業員の平均年齢が高く後継者不足も喫緊の課題となっています。法面事業で国内3位のシェアを有する東興ジオテック(※2)では、グリーンインパルスを運用することでこれらの課題解決と、作業の大幅な効率化と省人化および安全性を向上させて、施工現場のオートメーション化を図ります。

作業員による法面吹付施工 今後は山腹崩壊地をはじめとする、これまで機械施工が困難だった現場の完全無人施工を実現させるために、吹付厚さのリアルタイム計測技術の充実と機体の改良による完全自動航行(施工)技術を検討してまいります。また、将来的にはこのドローン技術をモルタルの吹付施工などに活用していくことも視野に入れています。

【グリーンインパルスの展開について】

東興ジオテックは、従来の植生基材吹付工法では施工が困難だった法面垂直高80m以上の現場を吹付可能にしたハイグリーンショット工法(長距離高揚程植生基材吹付工法)と、通常の植生基材吹付工法で必要な吹付前に法面全面に金網を張り付ける工程を省略できるノンラスグリーン工法をベースに、ドローン施工を組み合わせる新しい吹付工法を「グリーンインパルス」と名付け、山腹崩壊地をはじめとする長距離高揚程圧送が必要な現場の新たな技術として活用を目指します。

【グリーンインパルスの構成について】

ドローンによる施工システムは、材料供給ホースと給電ケーブルをドローンに接続し、ドローン操作システムを用いて吹付をおこなう仕組みです。ドローン機体は6つのプロペラを有し、ペイロードは約40kg、ホースを装填した状態で最高約30m上空まで飛行できます。地上の電源装置とドローンは車載可能なため、山間の場所でも現場運用でき、地上からの吹付厚さのリアルタイム計測技術を備えているため、吹付厚さの計測作業を地上からおこなうことも可能です。

さらに、東興ジオテックでは、現在開発中の全自動施工プラントを組み合わせることにより、将来的には通常5名程度必要となる作業員の数(監督者を除く)を2名に削減し、従来の約6割の省力化を見込んでいます。

【植生基材吹付工法について】

植生基材吹付工法(または厚層基材吹付工法)は、法面緑化工法のひとつで、植物が発芽・生育するための生育基盤をエアーの力で圧送して法面に吹き付ける緑化工法です。植生基材吹付工法は、東興ジオテックが1974年に開発して以降、50年以上作業員がロープにぶら下がりながらノズルを持って生育基盤を吹き付ける施工が行われてきました。

昨今では法面施工においても機械化やICT技術の活用による生産性の向上が図られるようになりつつありますが、吹付作業については重機を使った機械化にとどまり、近年頻発している豪雨災害や地震災害で生じた山腹崩壊地など、重機が搬入できない現場では人力施工を余儀なくされています。また、生物多様性国家戦略2023-2030において、法面緑化工事における外来種等の使用回避・拡散防止の具体的施策も示されています。

従来の植生基材吹付工法の施工中のイメージ(左)、グリーンインパルスの施工中のイメージ(右) 【植生基材吹付工法について】

植生基材吹付工法(または厚層基材吹付工法)は、法面緑化工法のひとつで、植物が発芽・生育するための生育基盤をエアーの力で圧送して法面に吹き付ける緑化工法です。植生基材吹付工法は、東興ジオテックが1974年に開発して以降、50年以上作業員がロープにぶら下がりながらノズルを持って生育基盤を吹き付ける施工が行われてきました。

昨今では法面施工においても機械化やICT技術の活用による生産性の向上が図られるようになりつつありますが、吹付作業については重機を使った機械化にとどまり、近年頻発している豪雨災害や地震災害で生じた山腹崩壊地など、重機が搬入できない現場では人力施工を余儀なくされています。また、生物多様性国家戦略2023-2030において、法面緑化工事における外来種等の使用回避・拡散防止の具体的施策も示されています。

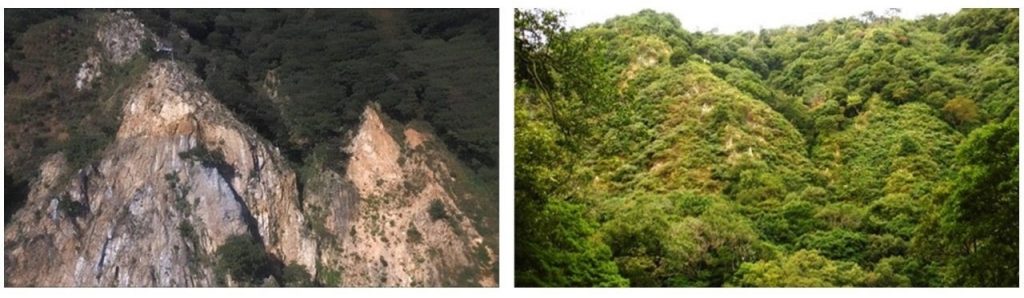

法面への植生基材吹付前(左)、在来種子を用いた植生基材吹付後(施工4年半後) 東興ジオテックは、法面分野の専門業者として多数の緑化工法を保有し、主にインフラ整備や災害復旧におけるさまざまな要求に応えてまいりました。1996年から運用している独自の在来種子貯蔵出荷施設(RSセンター)を保有する強みを活かし、これまでの法面緑化に加えて地域生態系に配慮する必要がある地域等において在来種による自然回復緑化をグリーンインパルスで展開し、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に貢献してまいります。

エアロセンスは、国産ドローンメーカーとして多数のドローン製品ラインアップを揃え、多くの企業や自治体で導入・活用されており、国土交通省や文部科学省等、各省庁からも高い機体性能や信頼性が認められています。自社開発体制を持つ強みを生かし、機体性能の向上をはかり社会に普及させることで、ドローンの社会実装を拡大させてまいります。

(※1)東興ジオテック調べ

(※2)2024年9月時点、日経クロステック調べ

東興ジオテック株式会社について

1956年設立。芝の種子を吹付機で吹付け、広範囲の法面を急速に緑化する「種子吹付工法」を我が国で初めて京都大学と共同で開発し、法面の緑化工事分野に進出。環境アセスメントの思想をいち早く取り入れ、自然と社会との調和をはかりながら法面事業、地中事業、ロック事業、リニューアル事業、プラント事業などの特殊専門技術を活かした事業を推進してまいりました。今後も自然環境との調和をはかりながら豊かな生活環境を創造し、社会に貢献し信頼される企業であり続けてまいります。

東興ジオテックホームページ:https://www.toko-geo.co.jp/

エアロセンス株式会社について

2015年設立。「ドローン技術で変革をもたらし、社会に貢献する」をミッションに、高い技術力から生み出されるユニークなハードウェアとソフトウェアのソリューションを測量・点検・監視・物流などの分野で展開。ハードウェアの設計からクラウド・データ解析まで自社内の開発体制をフルに生かし、現場の方々がボタン一つで簡単に仕事を進めることができる “One push solution” を提供しています。受託開発や現場で実証実験などを行い、各企業に新たな価値(働き方)を創ります。

エアロセンスホームページ:https://aerosense.co.jp/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。首都高速道路株式会社(東京)、株式会社JDRONE(東京)など5社は、2月にレインボーブリッジとその周辺の首都高で、往復約2.8kmの夜間自動飛行など複数の実証実験と検証を行ったと発表した。実験は2月14日に行われ、VTOL、無人ヘリを含む複数種類の機体を使い、ドローンポートも活用した。

夜間撮影の視認性確認やポート間の長距離移動など実験

実験を実施したのは、首都高速道路、JDRONEのほか、首都高技術株式会社(東京)、エアロセンス株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、NTTコミュニケーションズ株式会社(東京)の5社。

発表は以下の通り。

首都高初の夜間におけるドローンを活用した点検に向けた実証実験の実施

~ 災害時等における遠隔地からの迅速な点検手法の確立に向けた取り組み ~

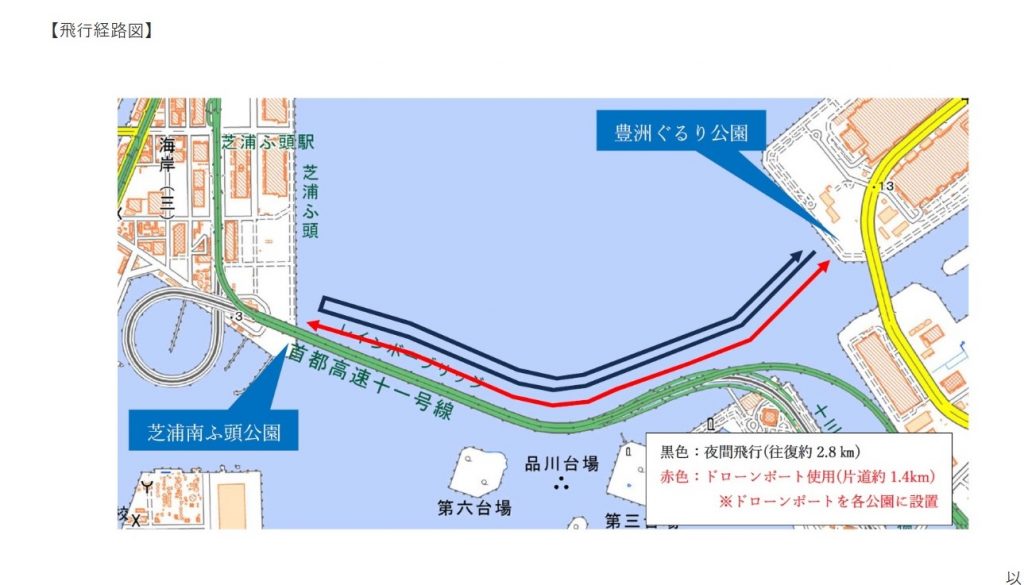

首都高速道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:寺山 徹)、首都高技術株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加古 聡一郎)、株式会社JDRONE(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大橋 卓也)、エアロセンス株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:佐部 浩太郎)、KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文)、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 克重)は、災害時等における迅速で確実な点検手法の確立を目的に、ドローンを活用した往復約2.8kmの自動飛行等の実証実験(以下、本実証)を首都高速道路の長大橋であるレインボーブリッジにて 2月14日(金)に実施しました。

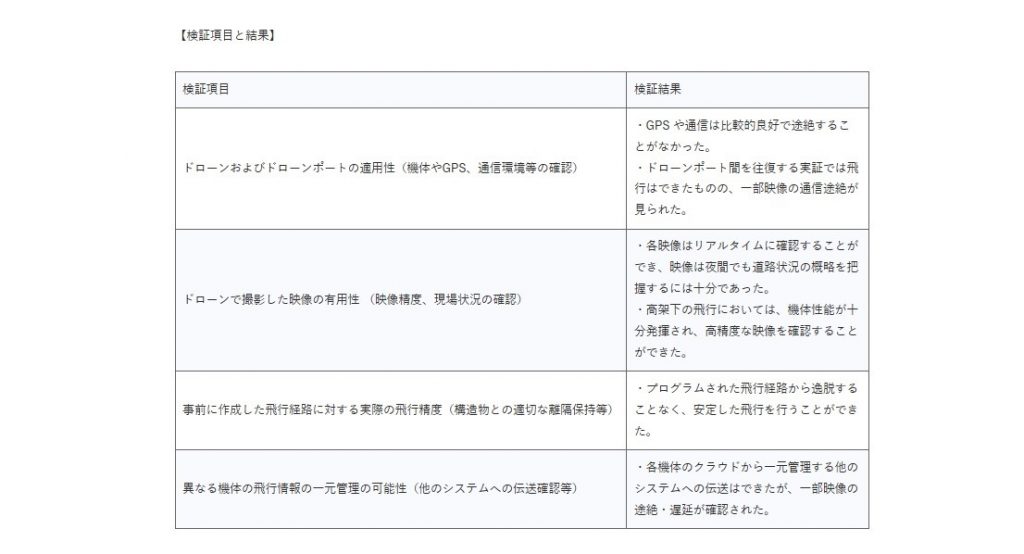

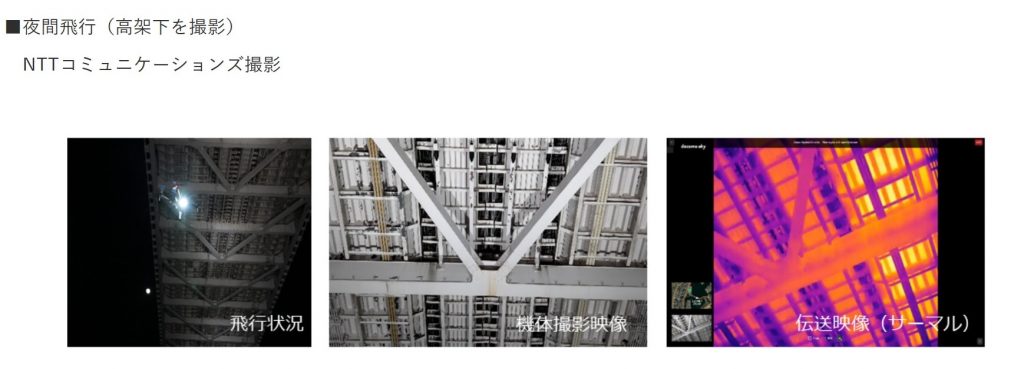

本実証では、夜間の災害発生を考慮し、「夜間飛行時における映像視認性確認の実証」や「自動でドローンの離着陸・充電ができるドローンポートを複数使用し、ポート間を往復する長距離飛行の実証」を行い、ドローンで撮影した映像を用いた災害時等における点検手法の有用性を確認しました。

首都高速道路では大規模災害発生時における迅速な点検による早期の道路啓開を目指し、これまでドローンを活用した点検手法を実証(注1、注2)してまいりました。そして今般、災害は昼夜関係なく発生する可能性があることから、夜間に災害が発生したことを想定し、本実証を実施しました。

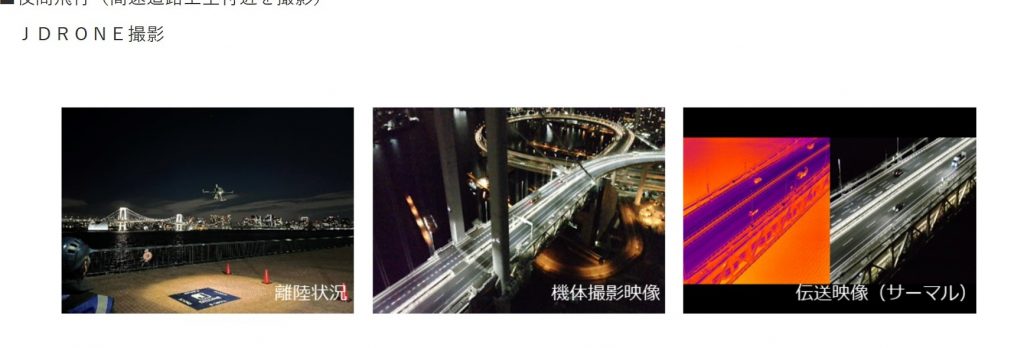

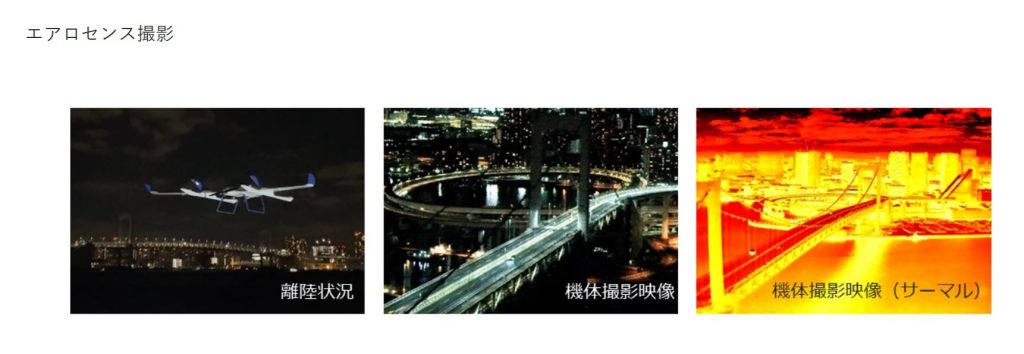

・VTOL型(注3)ドローンにより夜間の高速道路上空付近を飛行撮影(エアロセンス)

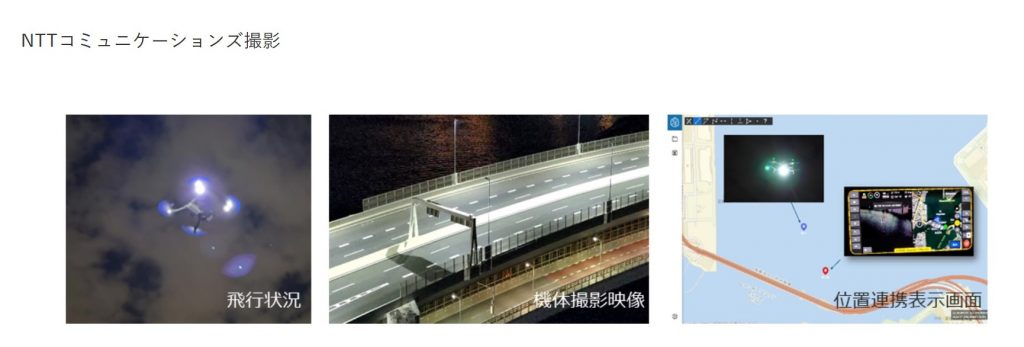

・暗所での自律飛行を得意とするドローンを活用し、高速道路上空付近を飛行撮影(JDRONE・KDDIスマートドローン・NTTコミュニケーションズ)

・目視点検が困難な高架下での暗所点検飛行(NTTコミュニケーションズ)

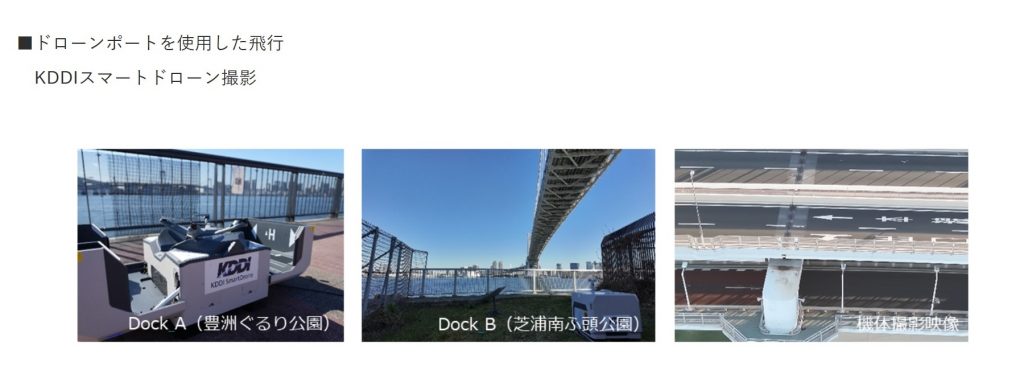

・ドローンは通信とバッテリーの関係で飛行距離が限られるため、複数のドローンポートを使用することによる飛行距離の長距離化(KDDIスマートドローン)

本実証の結果、夜間災害発生時の暗所での飛行における機体選定や点検手法および複数のドローンポートを使用する点検手法の確立に向けて有益な検証結果を得ることが出来ました。

一方で、安定した飛行制御・映像配信を目的とした、災害時の即時点検候補エリアの電波環境の調査および使用電波の選定等、より実践的な運用に向けた課題を確認しています。

今後も、本実証結果を踏まえ、迅速かつ確実に点検を行うために多様な点検手法の確立と体制構築に取組んでまいります。

注1:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンと無人ヘリを用いて中央環状線(葛西JCT~小松川JCT)の往復14kmの長距離自動飛行による高速上点検の実証実験(2023年1月)などを継続的に実施

注2:ドローンポートを使用した自動飛行による高速上点検の実証実験(2024年1月)

注3:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンは回転翼機のようにホバリングしながら垂直に離着陸し、上空では固定翼機として水平飛行を行うため、滑走路を使わずに長距離の飛行が可能

実証実験の概要

【概要】

日時:2025年 2月14日(金) 午前11時~翌午前2時

場所:レインボーブリッジ(高速11号台場線)

項目:

①高速道路上空を夜間に自律飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

②高架下を昼間・夜間に飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

③ドローンポートから異なるドローンポートを往復する自動離陸、自律飛行、自動着陸(昼間実施)

④同時に飛行している機体の飛行情報、映像をリアルタイムに取得及び一元管理

※試行検証として、夜間の捜索を想定したドローンに搭載したスポットライト、スピーカからの拡声放送、対象物のリアルタイム位置特定(NTTコミュニケーションズ)、ドローン映像からのリアルタイム人物検出(KDDIスマートドローン)を実施

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

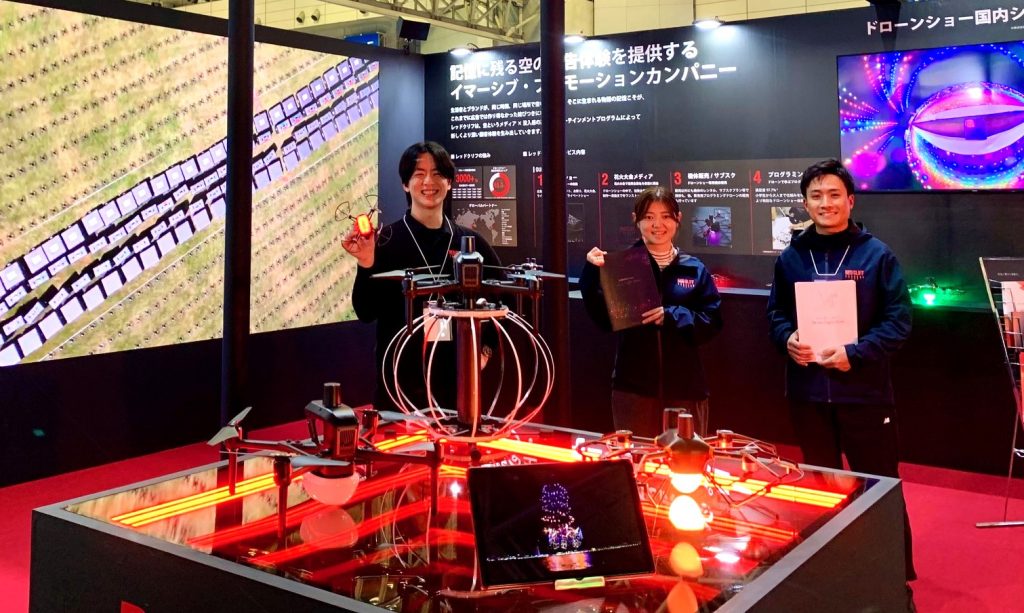

千葉・幕張で開催中のJapanDrone2023の入場者が前回を上回るペースで推移している。会場のにぎわいが関係者に伝わり、来場者の上積み効果を演出している可能性がある。27日の2日目までの来場者数は13,040人。会場では客足をとめる演出が続き、笑顔がはじけている。

結束力のドローン大学校、ダンスパフォーマンスのロボデックスなど演出満載

笑顔と客足が絶えないドローン大学校のブース 2日目までの入場者の合計は13,040人で、初日の26日が6,668人、2日目の27日が6,372人だった。前回2022年の開催時は初日が6497人、2日目が5671人と2日目までで12,168人で、2日目時点で872人、前回の入賞者数を上回っている。会場内で多くのにぎわい演出が工夫され、客足の上積みを後押ししているとみられる。

メンバーの結束力の高さで知られるドローン大学校は入口付近にブースを構え、卒業生らが絶えず行き来して談笑が絶えない。水素燃料電池ドローンを開発する株式会社RoboDEX(ロボデックス、横浜市)は期間中、毎日4回行うプレゼンテーションを、軽快な音楽とスモーク光と、ダンサー3人によるパフォーマンスで客足を止める。制御技術のスタートアップ、炎重工株式会社(岩手県滝沢市)は、岩手県大船渡市の港湾に停泊させている船舶ドローンを、JapanDroneの会場である千葉・幕張メッセから操縦する体験で目を引く。

デモンストレーションや提案がもりだくさんのJapanDroneは最終日の28日を迎え、来場者の盛り上がりが高まっている。

ロボデックスの説明会はダンスパフォーマンスで幕を開ける

ジュンデクノサービスの取締役、ササモモ(佐々木桃子)さんのおとぼけキャラも破壊力抜群

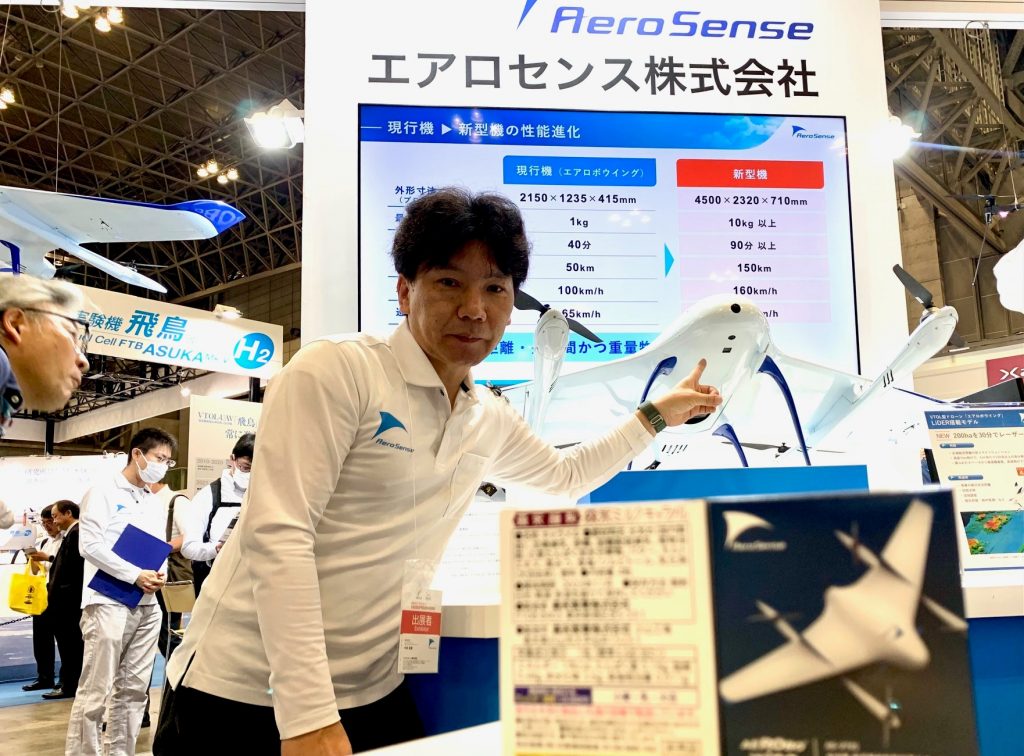

主力機、エアロボウイングの写真がパッケージになったミルクキャラメルをノベルティーにするセンスが光るエアロセンスの今井清貴さんのポーズ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.11.18

起業支援、投資などを通じてイノベーションの促進を手がける東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(=東大IPC、東京都文京区)は11月14日、同社の運営するオープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(AOI1号ファンド)による、VTOL機「エアロボウイング」の開発などを手掛けるエアロセンス株式会社(東京都文京区)への出資を発表した。エアロセンスも同日、AOI1号ファンドをリードインベスターとする第三者割当増資による資金調達を実施したと発表した。東大IPCによると、今回のエアロセンスへの投資は、イノベーションエンジン株式会社(東京都港区)、日本無線株式会社(東京都中野区)との共同出資という。東大IPCの発表は以下の通り。

東大IPC エアロセンス株式会社への出資を決定

エアロセンスへの出資決定を発表している東大IPCのサイト 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(本社:東京都文京区本郷、代表取締役社長:大泉克彦、以下「東大IPC」)が運営するオープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(以下「AOI1号ファンド」)は、自社開発の国産産業用ドローンとクラウドサービスを組み合わせ、企業や自治体などにソリューションを提供するエアロセンス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:佐部浩太郎、以下「エアロセンス」)に対して出資を行うことを決定しました。

今回エアロセンス社への投資は、イノベーションエンジン株式会社(本社:東京都港区、代表:佐野睦典)、業務資本提携を結ぶ日本無線株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:小洗健、以下「日本無線」)との共同出資となります。

■ソフトウェアとハードウェアの一気通貫による開発体制で現場の課題に対応

建設・土木、物流、漁業、農業などの産業や、点検や測量などの分野における人手不足は大きな課題となっており、業務の効率化による課題解決ニーズの増加にともない、産業用ドローン市場は今後急拡大することが予想されています。日本国内のドローンビジネスの市場規模は2022年度には前年度比34.3%増の3,099億円に拡大し、2027年度には7,933億円に達することが見込まれる中、エアロセンスは自社の高い技術力による製品の社会実装力を強化し、社会の課題解決に貢献し成長を続けています。

エアロセンスは「ドローン技術で変革をもたらし、社会に貢献する」をビジョンに掲げ、2015年8月にソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社(当時。現在はソニーグループ株式会社が持ち分を保有)、株式会社ZMPの共同出資により設立。国産ドローンのハードウェアからソフトウェアまで自社内で一気通貫の開発体制を持つことで、さまざまな分野の現場で使いやすい産業用ソリューションを提供しています。

エアロセンスの VTOL型ドローン「エアロボウイング」は、国内のドローン業界初となる垂直離着陸型固定翼ドローンとして2020年10月に発売し、航続距離は最長50kmを誇ります。同機は既に広域・長距離の監視業務などに活用され、遠隔地での災害や遭難といった緊急事態時に現場をモニタリングすることが可能です。また、2022年5月に発売を開始した、標定点を設置せずに i-Construction 基準の測量制度に準じた測量ができるドローン「エアロボPPK」は、一般のドローンによる測量業務を約1/3に削減することを可能にするなど、高い開発力を生かし社会課題解決に役立つ商品ラインアップを充実させています。

■製品供給体制と経営を強化し、ドローンのさらなる社会実装を目指す

この度、エアロセンスは日本無線とも資本業務提携を締結し、長距離、長時間の飛行が可能なエアロセンスのVTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローン「エアロボウイング」の性能の向上を図り、日本無線が同機を活用することで国の行政機関の防災、点検の支援体制の強化および拡充を図ります。

東大IPCはエアロセンスの強みであるVTOL型をはじめとする多様なドローン各機種の製造・販売体制の強化に加え、強固な事業運営体制の構築を目指し、この度の投資実行に至りました。今後は更なるオープンイノベーションの推進に加え、東京大学の知見を活用して法制度への対応強化など事業戦略の策定/実行の支援も目指します。

■エアロセンス株式会社 代表取締役社長 佐部浩太郎 コメント

当社は設立8年目を迎え、今後さらなる成長に向けて、この度東大IPCから支援をいただくことになりました。調達資金を活用し、これまでの開発フェーズで培ったユニークな製品群の製造・販売など、供給能力を強化していきます。また、東大IPCのベンチャーキャピタルとしてのノウハウを取り入れることで、経営の強化、企業価値の向上にも取り組んでまいります。

■東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 代表取締役社長:大泉克彦 コメント

産業用ドローンは、建設・土木、物流、漁業、農業などの幅広い産業で今後、運用・インフラを支える必須のツールになっていくものと考えられています。エアロセンス社はその社会課題、何より現場と向き合い対応するべく、ハード・ソフト双方の開発体制をもつことで業界唯一、国内初のソリューションや技術を多数持ち得る企業です。当社は事業会社やアカデミアとの連携などを通じて最先端のドローン・AI・クラウドで変革をもたらし、現実世界の様々な作業を自動・効率化することで社会への貢献をともに目指してまいります。

■日本のオープンイノベーション活動の発展寄与を目指すAOI1号ファンド

AOI1号ファンドは、東京大学周辺でのオープンイノベーション活動の推進を目的とし、「企業とアカデミアとの連携によるベンチャーの育成・投資」というコンセプトで2020年に組成されました。本ファンドでは、各業界のリーディングカンパニーと連携した新会社設立やカーブアウトベンチャー、および彼らのアセットを有効活用するベンチャーへの投資を通じ、新たな分野におけるオープンイノベーションの成功事例創出を目指します。

東大IPCは、今後も東京大学周辺のイノベーション・エコシステムの発展およびそれを通じた世界のイノベーションを加速するため、ベンチャーキャピタルやオープンイノベーションを推進する企業との様々な連携を通じ、アカデミアの生み出す学術・研究成果を活用するベンチャーの創出、育成および投資を進めていきます。

■エアロセンス株式会社について

・概要 自律型無人航空機の開発、製造、販売とサービス提供

・自律型無人航空機によるセンシング等とクラウドによるデータ処理・管理。それらを組み合わせた建設、物流、点検・監視、農林水産、災害対応等の産業用分野におけるソリューション提供。

・設立 2015年8月

・所在地 東京都文京区小石川五丁目41番10号 住友不動産小石川ビル

・代表者 代表取締役社長 佐部 浩太郎

・URL https://www.aerosense.co.jp

■東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)について

・概要 東京大学周辺のイノベーション・エコシステムの発展を目指す投資事業会社

・設立 2016年1月

・株主 国立大学法人東京大学(100%)

・所在地 東京都文京区本郷7丁目3−1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ261

・代表者 代表取締役社長 大泉克彦

・URL https://www.utokyo-ipc.co.jp/

エアロセンスの発表

東大IPCの拠点 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.26

ドローンの研究、社会実装に力を入れる慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム(古谷知之代表)は9月23日、静岡県御殿場市の御殿場市総合体育施設で「富士山ドローンデモンストレーション」を開催した。荒天のため飛行展示は中止となったが、体育館での展示、操縦体験会などが賑わいを見せ、ラトビア製、オランダ製などの珍しい機体に来場者が目を輝かせたほか、地面を走る自動走行車両に子供たちが歓声をあげた。ドローンを使った芸で知られるお笑いタレント、谷+1。(たにプラスワン)さんが、会場の一角で出展企業への公開インタビューを行ったり、DRONE FUND最高公共政策責任者の高橋伸太郎氏がフィギュアスケートソチ五輪日本代表の高橋成美さんとともに、ブース訪問取材を行ったりと会場を盛り上げた。コンソーシアムの古谷代表は「飛行展示が中止となったことは残念ですが、ご出展、ご来場のみなさまには充実した時間を過ごせるよう主催者が総力を結集します」などとあいさつした。

谷+1。さんがインタビューコーナー設置! ラトビア機など視線集める!

富士山ドローンデモンストレーションは、慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムドローンデモンストレーション実行委員会が主催し、御殿場市が共催、駐日ラトビア共和国大使館、一般財団法人防衛技術協会、防衛省南関東防衛局が後援して開催された。

開会式では主催者の古谷知之代表、共催した御殿場市の勝又正美市長が、出展者や来場者への感謝や、当日の抱負、今後の展望を織り込んだあいさつをした。来賓として参加した渡辺秀明・元(初代)防衛装備庁長官、佐藤丙午・拓殖大学海外事情研究所副所長が登壇してメッセージを寄せた。いくつか寄せられた電報のうち、新しい資本主義担当大臣の山際大志郎氏の文面が読み上げられた。進行は、フィギュアスケートソチ五輪日本代表で公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)理事の高橋成美さんが務めた。開会式の終了時には、勝又市長が谷+1。さんに促され、開会を祝うくす玉を割り、来館者から拍手があがった。

今回のドローンデモンストレーションは、前年までの「UAVデモンストレーション」から改称して開催された。対象が陸海空全体に広がったことに伴う改称で、会場には飛行技術以外の展示も並んだ。

制御技術のスタートアップ、炎重工株式会社(岩手県滝沢市)は、自動運転船舶ロボット「Marine Drone」の技術や取組をパネルで紹介し、操縦用のコントローラーを展示した。来場者が目を丸くしたのは、炎重工の操縦体験だ。展示会場の御殿場市から500㎞離れた岩手県大船渡市の海では、展示会にあわせて自動操船ロボットを浮かべて待機させていて、御殿場市の会場のコントローラーで操作する体験会を催した。体験者はブースのコントローラー前に座り、担当者の助言に従ってレバーを操作すると、岩手県に停泊する船舶ロボットが動く様子が、モニターに映し出した。

水中ドローンの運用に積極的な株式会社スペースワン(福島県郡山市)もノルウェイのBlueye Robotics社のたてがたに進む水中ドローン「blueye X3」や、日本で水中ドローン市場を構築するきっかけとなった中国CHASING社のフラッグシップ機、CHASING M2 PRO MAXなどを展示した。

海外製の機体が並んだことも特徴だ。ラトビアのアトラスダイナミクス社が開発した3本アームのトライコプター「Atlas PRO」(株式会社クリアパルス=東京=が出展)や、同じラトビアのエッジオートノミー社が開発した、カタパルトから射出する固定翼機「Penguin C」(株式会社JDRONE=東京=が出展)、オランダのエースコア社が開発したマルチコプター「ZOE」(ゾーイ)にSLAMレーザーHovermapを搭載した機体(株式会社みるくる=東京=が出展)、ドイツのクオンタム・シズテムズ社のeVTOL「Trinity F90 Plus」(みるくるが主展)、スイスのウィントラ社が開発したテールシッター型VTOL「Wintra One」(有限会社森山環境科学研究所=名古屋市=が出展)などが目をひいた。

航空工学の研究で知られる東京大学工学研究科土屋研究室は、NIST(米国標準技術研究所)が開発した小型無人航空機(sUAV, ドローン)の標準性能試験法(STM)であるNIST sUAV-STMで使うバケツを並べ、機体の性能評価や人材育成のユースケースを展示した。

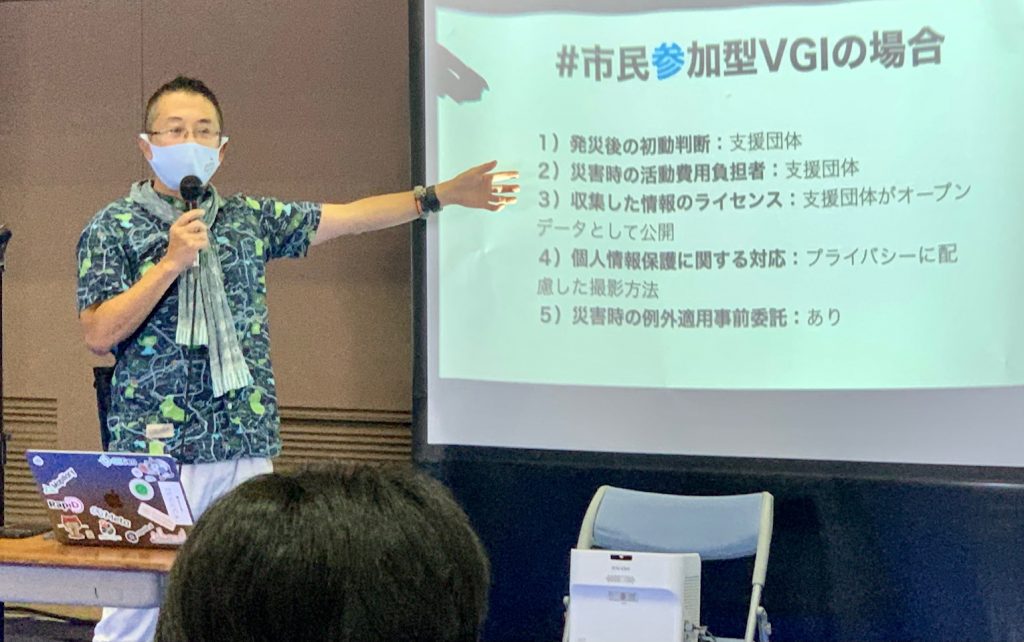

会場では、株式会社バンダイナムコエンターテインメントのフライトシューティングゲーム「エースコンバット7」の体験会や、株式会社Kanatta(東京)が運営するドローンコミュニティ「ドローンジョプラス」の女性パイロットによる操縦体験会も、順番待ちの列をつくった。「災害ドローン救援隊 DRONEBIRD」の隊長でチームを運営する特定非営利活動法人クライシスマッパーズ・ジャパンの古橋大地理事長(青山学院大学教授)は、会場内で講演し、ドローンの災害利用の有効性や、ドローンの団体、組織に地域との連携を呼びかけた。この中で古橋氏は「日本全国で100以上の災害協定と、数万人のドローン操縦者がポテンシャルとして存在します。地域と連携協定を結んでおくことで発災時に自治体からの指示や要請を待たず、初動に乗り出せますし、情報を公開することもできます」などと述べ、災害時のドローン活用の再確認を促した。

さらに会場の一角では、ドローン芸人、谷+1。さんがインタビューコーナーを設置。デモフライトを計画していた出展者を中心に、展示の企画趣旨やプロダクトなどについて聞き出し、来場者が輪をつくる様子が見られた。

観光名所などでドローン空撮を楽しめるツアーを企画し、運営しているJMTドローンツアー株式会社の遠山雅夫代表は、谷さんとのインタビューの中でウクライナからの避難者が参加して笑顔を見せたさいのエピソードや、ドローンの経験が浅い参加者でもバディ制を活用することで気軽に飛ばせる工夫を凝らしていることなどを説明し、観覧車が感心したりうなずいたりしていた。同社は今後、改めてウクライナ避難者のためのツアーを企画する計画で、近く、クラウドファンディングで資金を募る計画だ。

またエアロセンスの今井清貴さんも谷さんとのインタビューに応じ、エアロセンスの企業の成り立ちや取り組み、当日展示した国産VTOL機「エアロボウィング」の性能などを分かりやすく説明。「年内に新たなペイロードに対応できるよう準備中です」と近い将来の“ニュース”を予告した。

来館者の1人は、「台風14号が通り過ぎたあとも天候が悪いことが予想されていたので、デモンストレーションの開催が難しいことは予想していました。それでも展示会を開催してくれた主催者には感謝しています。多くの技術、機体をまとめてみることができ、関係者と意見交換ができるのは貴重な機会で、とても充実した時間がすごせました」と話していた。

出展者の1人は「来館者とのコミュニケーションの質が濃いと感じています。飛行展示があればもっと華やかではあったのでしょうけれども、今回は今回として有意義です」と感想を述べた。

出展した事業者は以下の通り。

東京大学工学研究科土屋研究室、炎重工株式会社、エアロセンス株式会社、加賀市、株式会社ANA総合研究所、株式会社スペースワン、株式会社JDRONE、株式会社みるくる、クリアパルス株式会社、JMTドローンツアー株式会社Phase One Japan株式会社、株式会社Image One、有限会社森山環境科学研究所、小野塚精機株式会社、フジ・インバック株式会社、明治大学POLARIS、日本DMC株式会社。(順不同)

話題を集めた炎重工の体験ブース。御殿場で操作すると500㎞離れた岩手県大船渡市の海で待機する自動運転船舶ロボットが動く

炎重工のブースでは古澤洋将代表(手前)、荻野亮企画部部長(左)が来場者に笑顔で対応

来場者から質問がひっきりなしに飛んだ東京大学工学研究科土屋研究室のブース

開会式では谷+1。さんが促しに応じて勝又正美御殿場市長がくすだま割り。前年に続き今年も喝采を浴びた

開会式であいさつする古谷知之慶應ドロコン代表(左)。右は御殿場市の勝又正美市長

開会式はフィギュアスケートソチ五輪日本代表の高橋成美さんがMCを務めた

登壇してメッセージを寄せた渡辺秀明・元(初代)防衛装備庁長官(左)。右端は佐藤丙午・拓殖大学海外事情研究所副所長

PHASE ONEのブース

クリアパルスが出展した3本アームが特徴的なAtlas PROの機体。ラトビアのアトラスダイナミクス社が開発した

Atlas PROのGCS。裏側にはファンがついていて排熱対策。デザインも目を引いた

酒樽を持ち上げるドローン開発した小野塚精機(群馬県高崎市)はパネルで機体を紹介。ついでに酒樽もアピールする柳原健也代表

講演するDRONE BIRD隊長の古橋大地氏

ラトビアのエッジ・オートノミー社が開発した「Penguin C」。JDRONEが展示した。

おちゃめにポーズを決めるスペースワンの小林康宏代表。日本総代理店を務めるノルウェーBlueye Robotics社の水中ドローン「blueye X3」(卓上右)などを展示した

オランダのエースコア社が開発したZOE(ゾーイ)。みるくるが展示した

みるくるは独Quantum-Systems社のVTOL機、Trinity F90も展示

来館者に囲まれているのはヤマハの「FFAZER R G2」 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.5.24

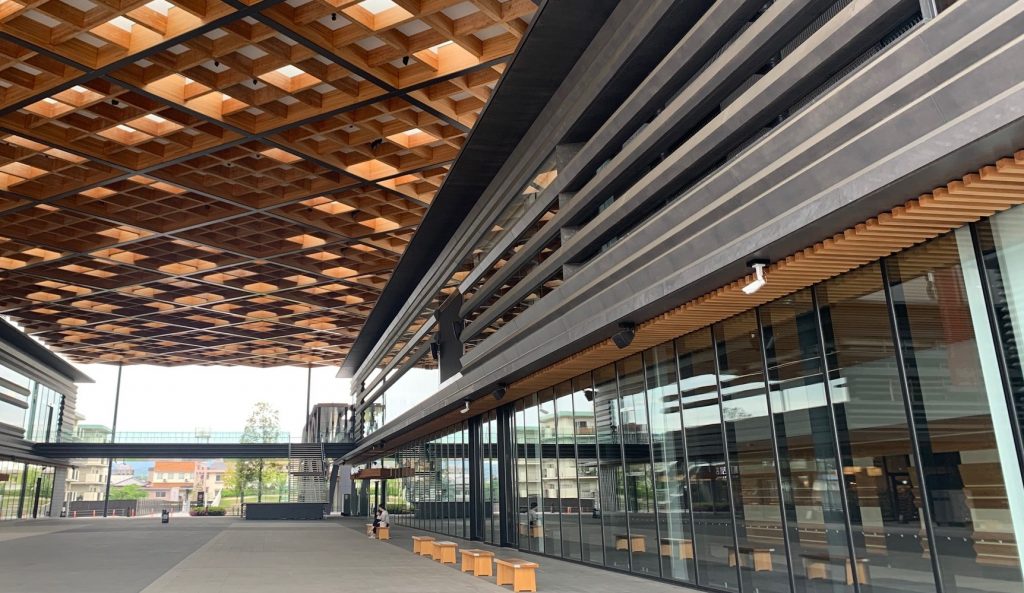

京都、大阪、奈良の京阪奈地域でドローンの普及を目指す有志団体「京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会」(奈良市、実行委員長・増尾朗マスオグループ代表)は5月24日、奈良県庁で記者会見し、プロジェクトの具体的な活動の第一弾として「第一回京阪奈ドローンフォーラム」を7月22日に、奈良市の大型ホール、奈良県コンベンションセンターで開催すると発表した。ドローンやAAM(いわゆる「空飛ぶクルマ」)の実装をめぐっては、大阪を中心に関西圏で催事、事業、実証実験など利用拡大や社会実装に向けた取組が急増している。奈良でも大型イベントが開催されることで、関西圏で広がるドローンやAAMの実装論議に足並みをそろえることになり、AAMの飛行が展望される大阪・関西万博の機運醸成を促す役割も果たす。

京阪奈を“ドローン前提社会”“デジタル田園地域”に

第一回京阪奈ドローンプロジェクトの会見の様子 京阪奈ドローンフォーラムはドローンやエアモビリティに詳しい有識者の講演やパネルディスカッションと、技術、機体、取組の展示などで構成する。実行委員会の増尾朗実行委員長(マスオグループ代表)は「ドローンやいわゆる空飛ぶクルマは、大阪・関西万博が開催される2025年をマイルストーンとして本格的な展開が期待されています。私たちもこのフォーラムをキックオフとして、万博開催の時期をめどに、京阪奈エリアでのドローン前提社会、デジタル田園都市国家構想の構築に向けて、意識の醸成と社会実装の進展を目指します」と抱負を述べた。

フォーラムの後援には5月24日現在、奈良県、奈良市のほか、一般社団法人奈良県ビジターズビューロー、公益財団法人大阪産業局、一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)、JR西日本イノベーションズなどが名を連ねている。今後さらに加わる見込みという。フォーラム後に展開するプロジェクトを通じ、京阪奈エリアでのドローン産業の振興や社会課題解決を目指す。

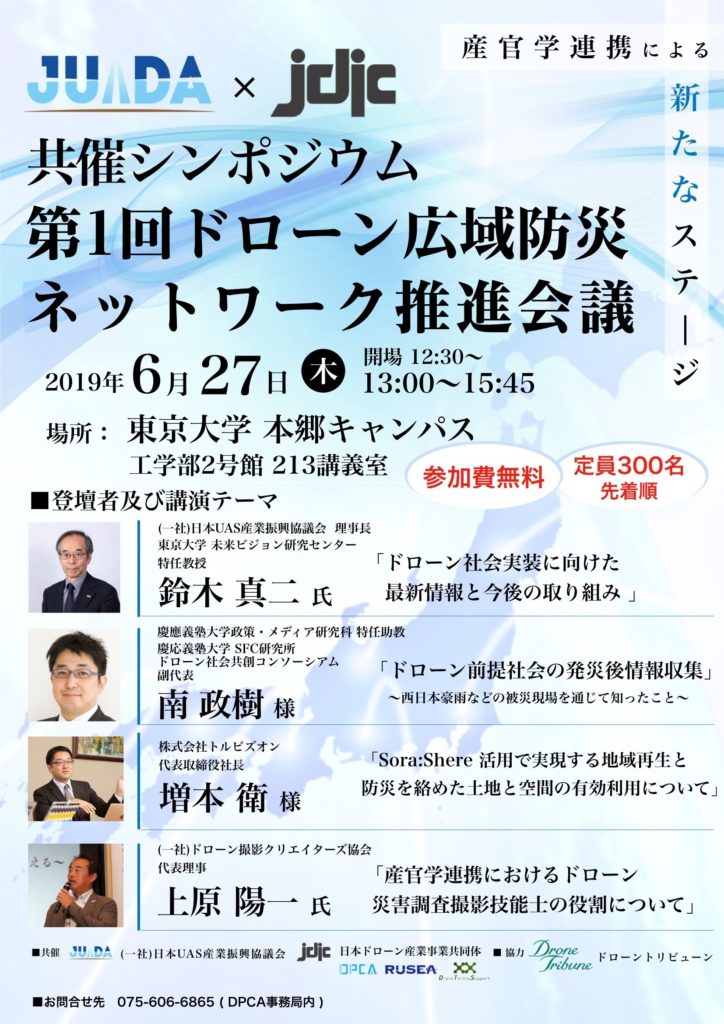

フォーラムの講演には内閣官房の小熊弘明参事官、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長、慶應義塾大学の古谷知之教授(SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム代表)、空撮を通じた地方創生事業を展開する株式会社ドローンエモーションの田口厚代表取締役、ドローンを含め幅広い技術を活用するスマート物流で牛丼やラーメンを運ぶ実証で知られる株式会社エアロネクストの田路圭輔CEOらが登壇する。「いまのドローン、空飛ぶクルマの流れをリードする“主役級”」(実行委員)の顔ぶれだ。

主役級の登壇者、最先端の展示 「行政にも、企業にも、学生にも」

展示では、VTOL機や有線給電型回転翼機をはじめとする国産ドローン開発を手がけるエアロセンス株式会社(東京)、AIドローン開発の米Skydioと提携し運用や認定講習を手がけるほか、ドローンの飛行、撮影、データ解析、レポート作成をWEB上で一元管理するクラウドサービス「docomo sky」を展開する株式会社NTTドコモ、ドローン研究に力を入れる慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムがブースを構える。

このほか、スイスsenseFly社の固定翼機eBeeシリーズを運用するジオサーフ株式会社(東京)、コメ、ワイン用ブドウなど農業のスマート化を推進するドローン・ジャパン株式会社(東京)、壁面にピタっと吸着して作業を助けるドローンなど用途に適した産業用ドローンを製造する菱田技研工業株式会社(大阪府)、業務用ドローンの研究開発や製造を手掛ける株式会社D-wings(大阪府)、陸海空のドローン制御技術開発を手掛けるDig-it works(ディジットワークス)株式会社(千葉市)などが機体、技術、取組を持ち寄るなど、あわせて20件のブースが出展される見込みだ。中にはこのフォーラムで新型機を披露することを計画している事業者もある。

フォーラムが開催される7月22日は、万博開幕1000日前の7月18日に近いことから、実行委員会は大阪・関西万博への参加、歓迎機運の京阪奈エリアでの醸成を意識していると説明。エアモビリティの社会受容性の浸透を通じ、「2025年には奈良をはじめ京阪奈でドローン前提社会といえるような実装が進んでいる」(増尾実行委員長)ような未来を展望している。

増尾委員長は会見で「ドローンやエアモビリィには限りない可能性があります。観光にも物流にも人の輸送にも密接にかかわりますし、機体だけでなく周辺技術であるITやAIの普及、DXの促進ももたらします。地域を形作る行政、価値を生み出す企業、未来を切り開く学生など多くの層にフォーラムにお越し頂き、プロジェクトを盛り上げて頂きたいと思っております」と述べた。

主催する京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は、増尾実行委員長が代表を務めるマスオグループのほか地元企業、アクセラレーターら有志が集う。この日の会見には、増尾氏のほか、足立靖氏、石見亜紀子氏、中島秀豊氏が同席した。

ドローンやエアモビリティをめぐっては、大阪・関西万博をきっかけに導入機運が高まると見込まれる大阪を中心に、周辺エリアで実装に向けた活動が広がっている。兵庫県では地元発祥の兼松株式会社などと連携し「HYOGO 空飛ぶクルマ研究室」を創設した。9月1日には内閣官房小型無人機等対策推進室と兵庫県とが主催する普及促進イベント「第一回ドローンサミット」を神戸市で開催する。AAM開発で注目度が高まる株式会社SkyDriveは大阪府、大阪市とすでに連携しているが、近鉄グループホールディングス株式会社(大阪市)が出資を決めるなど活躍の舞台を広げている。近鉄沿線の観光都市、三重県の伊勢・志摩での運用も視野に入る。同様に南海電気鉄道株式会社もSkyDriveとの連携協定を締結し、和歌山県を含む南海沿線での空飛ぶクルマの運用を目指す。奈良でのフォーラム開催はドローンやエアモビリティの関西圏での機運の底上げにつながることになる。

なおDroneTribuneの編集長・村山繁は企画設計、テーマ設定、出展、登壇調整、タイムラインデザインなどの総合プロデュースとパネルディスカッションのファシリテーター、ステージのMCを担当する。

■催事:第一回京阪奈ドローンフォーラム

■日時:7月22日(金)、12:00~17:00(講演:13:00~16:00予定)

■内容:講演、パネルティスカッション、展示

■参加:無料

■申し込み:公式サイトの申し込みフォームから

会見でフォーラム開催の意義を説明する増尾朗実行委員長

会見には実行委員メンバーも同席した.

第一回京阪奈ドローンフォーラムの会場となる奈良県コンベンションセンター TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。