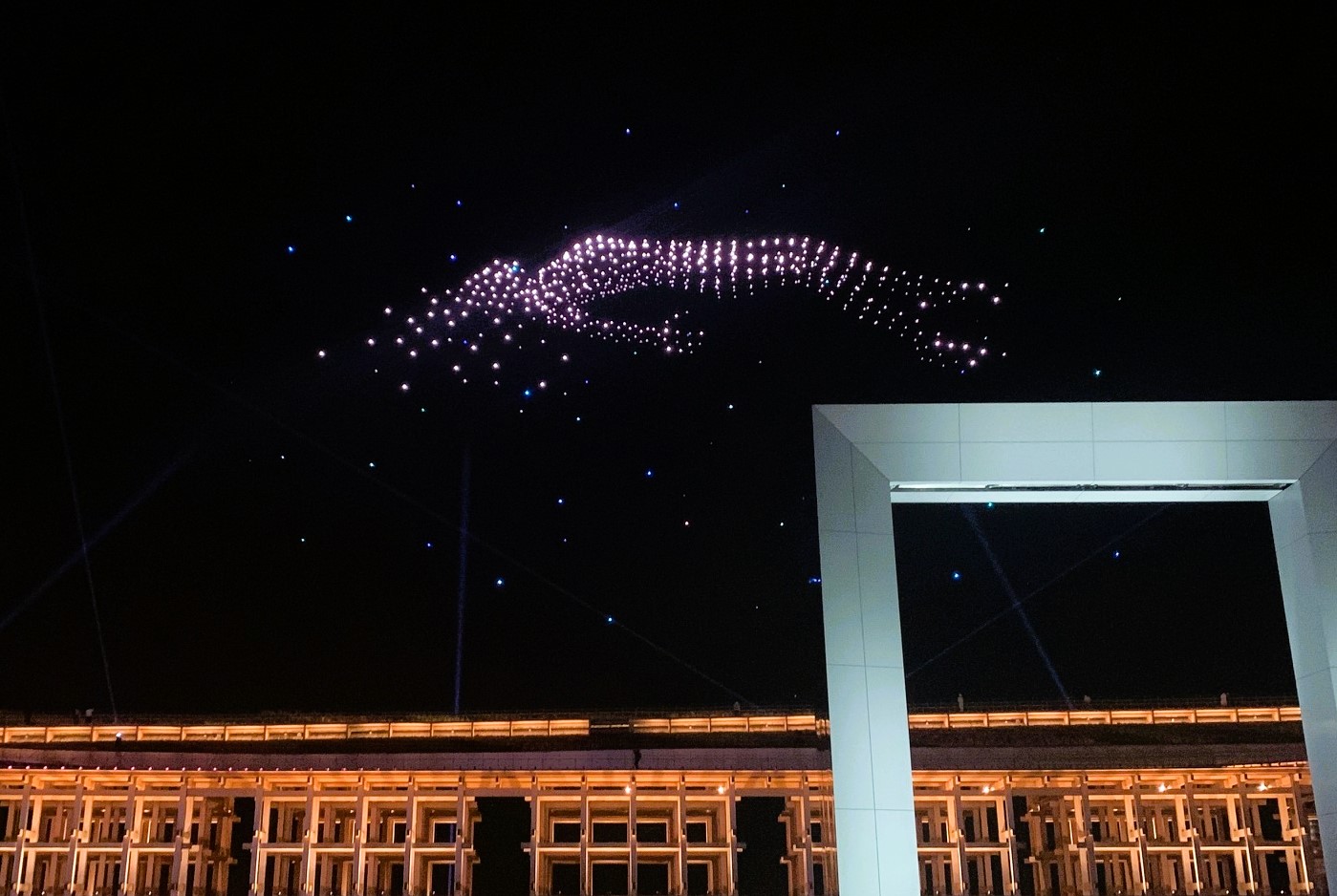

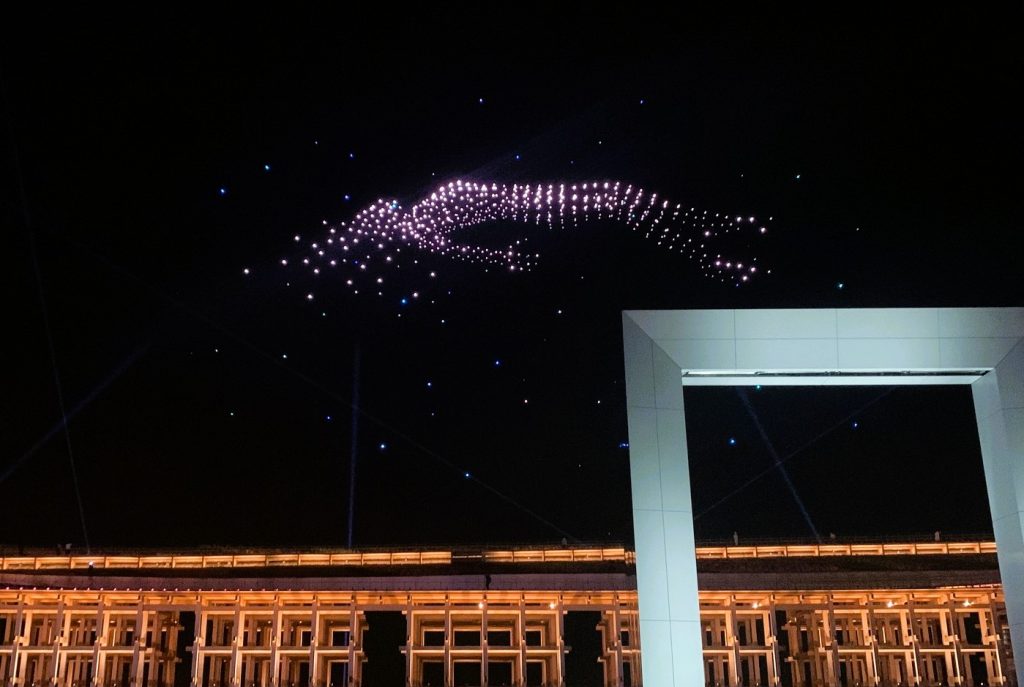

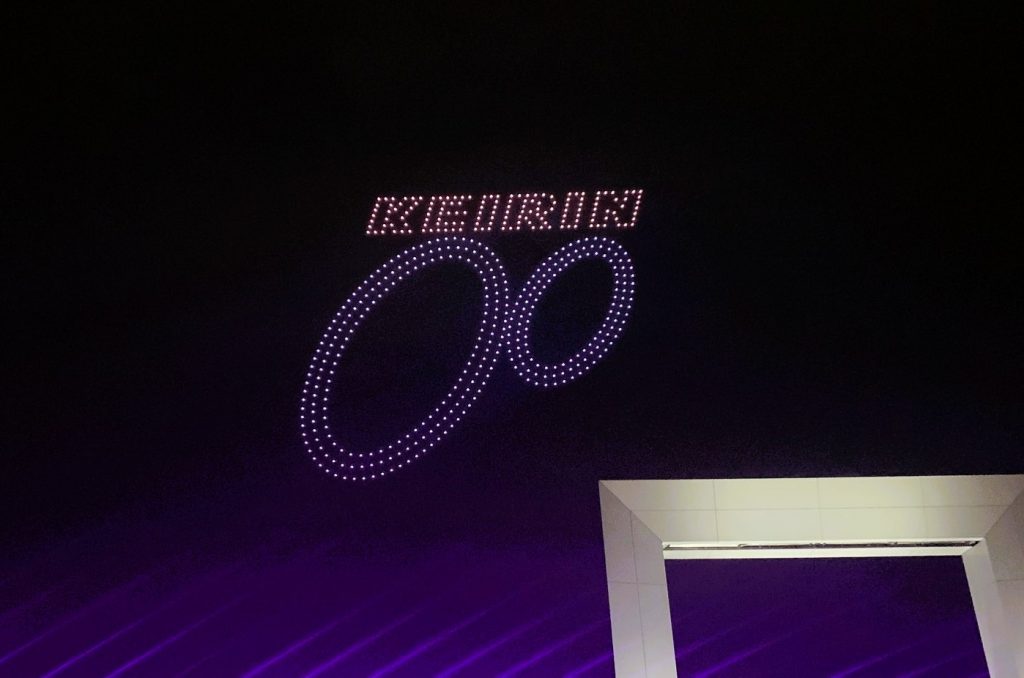

英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(東京)は4月9日、大阪・関西万博を報道陣向けに公開する「メディアデー」で、万博仕様のドローンショーを公開した。事前の告知をしておらずサプライズ開催となったが、多くの関係者が夜空のショーに魅了され拍手を送った。また翌日の4月10日には、開幕日である4月13日に日本で最大機体数での特別演出のショーを計画していることや、2025年日本国際博覧会協会企画催事の「プラチナパートナー」となったこと、2つのギネス記録に公式に挑戦することも発表した。

あざやかな演出が来場者を魅了 ロゴもコンテンツとして表示

レッドクリフはメディアデーが行われた4月9日の午後7時半から、音楽にあわせて噴水の水や火が動くショーに続く形で行われた。夜空に点滅する光がぽつぽつと表れ、線をつくり、動きだし、やがて彩りがあざやかに華やかになってアニメーションを描き出す5分程度の幻想的なショーで、見終わった人から拍手があがった。協会企画催事「One World, One Planet.」やスポンサーのロゴ、運営したレッドクリフのブランド名もコンテンツとして表示され、見る人に感動を与える広告媒体としての存在感を示した。

レッドクリフは4月13日の開幕から10月13日の閉幕までの期間中、天候などの事情で中止を余儀なくされる事情がなければ、連日、1000機のドローンショーを実施することを計画している。今回公開されたショーが、万博期間のショーの土台となるとみられる。ただしプログラムの内容は固められておらず柔軟な対応も可能で、今後、内容の変更やブラッシュアップが加わる可能性がある。

開幕日に特別演出 「累計世界最多」も

さらにレッドクリフはメディアデーの翌日の4月10日、2025年日本国際博覧会協会企画催事のプラチナパートナーとして参画すること、開幕初日には特別演出(機体数未公表)を実施すること、会期中に飛行するドローンの数で2つのギネス記録に挑戦することなど、盛りだくさんの内容を同時に発表した。

ギネス記録への公式な挑戦は、挑戦するタイトルを厳密に正確にすることが求められていて、今回レッドクリフが挑戦するタイトルは「Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones」(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)と、挑戦するタイトル:Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)の2つだ。

それぞれ挑戦日程が決まっていて、前者が2025年4月13日万博開幕日、後者は2025年3月17日~10月13日となっている。

レッドクリフは今年(2025年)3月13日にSHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会と共同で東京・渋谷などの上空で実施した「DIG SHIBUYA DG DRONE SHOW」で「日本最大のドローンショー」とギネスの認定を受けたばかり。このときは2200機のドローンを飛ばした。

さらに大阪・関西万博ではいくつかのギネス認定記録がすでに生まれていて、レッドクリフはそれに続く可能性がある。

レッドクリフが4月10日に公表したプレスリリースの内容は以下の通り。

レッドクリフ、大阪・関西万博の協会企画催事におけるドローンショーで2つのギネス世界記録™に挑戦

〜開幕初日(4/13)に日本最大機体数での特別演出実施、および会期中の累計飛行数における世界最多記録に挑戦!〜

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」)は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、協会企画催事のプラチナパートナーとして参画することが決定しましたので、お知らせいたします。

会期中、全184日間にわたり、協会企画催事「One World, One Planet.」の一部として、1,000機のドローンショーを実施します。さらに、開幕初日となる4月13日(日)には特別演出(機体数未公表)を実施するほか、会期中に飛行するドローンの数で、2つのギネス世界記録™に挑戦します。

本ドローンショーは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する催事「One World, One Planet.」のメインコンテンツとして実施され、レッドクリフは運営を担います。「One World, One Planet.」は光と音、テクノロジーが融合するスペクタクルショーであり、「願い」をテーマに、万博会場と世界をリアルとデジタルの両面でつなぐ壮大なエンターテインメントです。毎夜、万博の夜空を彩る圧巻のドローンショーが、来場者に感動と未来への希望を届けます。

2020年ドバイ国際博覧会では、中国館が150機のドローンを駆使したショーを毎晩開催し、万博の夜空を鮮やかに彩りました。大阪・関西万博では、協会企画催事「One World, One Planet.」として、レッドクリフが1,000機による圧倒的なスケールのドローンショーを実施し、新たな驚きと感動を創出します。

2つのギネス世界記録™に挑戦

レッドクリフは、大阪・関西万博の会期中に「ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ」および「年間で飛行させたドローンの最多数」の2部門において、ギネス世界記録™への挑戦を行います。世界中が注目する万博の舞台で、かつてないスケールと創造性をもって、日本発のエンターテインメントの新たな可能性を世界に示します。

①挑戦するタイトル:Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)

挑戦予定日:2025年4月13日(日)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

②挑戦するタイトル:Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)

挑戦実施期間:2025年3月17日(月)~10月13日(月)

挑戦最終日: 2025年10月13日(月)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

大阪・関西万博におけるドローンショー概要

開催日時:2025年4月13日(日)〜10月13日(月)日没後

開催場所:つながりの海上空(大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目)

使用機体数:1,000機

観覧方法:予約不要、観覧無料。チケットをお持ちの方のみ万博会場内でご覧いただけます。

※開催時刻は季節により変更します。

※天候により中止となる場合があります。

株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木 孔明のコメント

「この度、大阪・関西万博という世界的な舞台で、1,000機のドローンショーを毎日実施できることを大変光栄に思います。ドローンショーは、光とテクノロジーが融合した次世代のエンターテインメントとして、見る人の心を動かし、未来への希望を描く力を持っています。184日間にわたり、万博の夜空に感動を創り出し、訪れるすべての方に特別な体験を提供できるよう尽力いたします。さらに、期間中にはギネス世界記録™にも挑戦し、日本から世界へ新たな驚きを届けたいと考えています。日本が誇るドローンショーの技術と表現力を世界中の方々にご覧いただける絶好の機会と捉え、この挑戦を通じて日本のエンターテインメントの可能性を発信してまいります。ぜひご期待ください。」

会社概要

名称 :株式会社レッドクリフ(REDCLIFF, Inc.)

所在地 :東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 :代表取締役 佐々木 孔明

設立 :2019年5月15日

事業内容:ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 :5,000万円

URL :https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する、空のクリエイティブ集団。国内ドローンショー市場でシェアNo.1(株式会社 富士キメラ総研「映像DX市場総調査 2024」|2023年実績)を誇るリーディングカンパニーで、特に1,000機以上の大規模なショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる高品質のアニメーションと、業界最先端のドローン性能による安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月、国内初となる花火搭載ドローンを用いたショーを成功させ、国内最大規模の3,000機のテスト飛行も実施。さらに同年9月、中国・深圳にて7,998機のドローンによる世界最大のディスプレイとしてギネス世界記録™を更新(※)。日本の伝統的な祭りやイベントとの融合を図り、地域社会の活性化にも貢献。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.3.14

ブルーイノベーション株式会社(東京)が指導を担う日本大学豊山女子高等学校・中学校(東京)の高等学校ドローン部は3月12日、取り組み成果を報告する発表会を板橋区役所内で開いた。約30人の部員のうち1、2生生18人がドローンによる地域課題解決のプロジェクトについて、構想や検証結果を発表した。報告されたテーマは坂道の往来を強いられるエリアでの買い物代行から、野良猫対策、万引き対策、害獣対策などに及び、サーマルカメラ、トラッキング、搬送などの機能の活用案が登場した。当日は行政関係者、教育関係者らが発表を見守った。

検証に板橋ドローンフィールド活用 講評者も感心

発表テーマは「物流ドローンでの配達」「街中でのドローン追跡趣味レーション」「ドローンを使って野良猫の保護問題を解決する」(編集部注:タイトルは原題のまま)など多岐にわたった。

発表はテーマ別に編成された班ごとに行われた。各班は解決したい課題と、課題を解決する方法を整理し、その効果や、効果を得るための改善点、解決法を実行するさいのリスクなどを盛り込んだ。それぞれプレゼンテーション作成ツールPowerPointや、グラフィックデザインツールCanva(キャンバ)で作ったスライドを使い、10~15分でまとめた。

また各班とも解決策にドローンの活用を取り入れた。ドローンの有効性を確認するためドローンを飛ばす実証実験も行っていて、実験場所には日大豊山女子が校舎を構える板橋区内に昨年完成した大型物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」内の「板橋ドローンフィールド(板橋DF)」が使われた。板橋DFにはブルーイノベーションも研究拠点「クラウドモビリティ研究所」を置いている。

発表会の様子は板橋区など行政関係者、教員など教育関係者らが見守った。またブルーイノベーションの熊田貴之社長、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の青木義男顧問(日本大学第一中学・高等学校校長)、板橋区立教育科学館の池辺靖学術顧問、日大豊山女子高等学校の黛俊行校長、寒川聡教頭らが講評した。

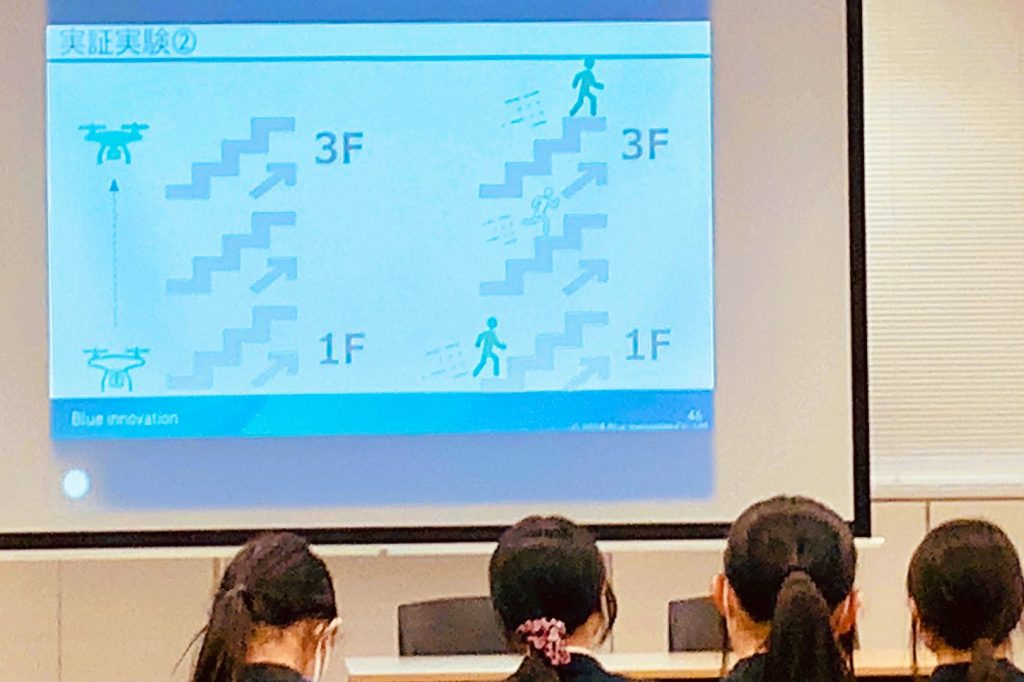

「ドローンは人よりタテ移動が得意」 音、精度などには改善点も

「物流ドローン配達」班は、坂の往来に苦労するお年寄りの様子や幼い子供を連れた買い物の様子から「板橋区内には坂が多く、お年寄りや小さいお子様連れの親にとっては大変です」と課題を指摘。苦労を解決するためドローンで代行することを提案した。人が歩いて坂道を移動する苦労を「たて移動に課題感がある」と仮定し、ドローン活用の有効性を実験で確認した。

実験は昨年12月11日に板橋DFで実施。板橋DFの建物の1階と3階を自宅とスーパーに見たて、1階と3階の間で荷物を持ち運ぶケースと、ドローンで運ぶケースとで時間を比較するなどして検証した。その結果、ドローンの場合には22秒と持ち運びの47秒よりも上昇時間が短縮でき、「ドローンはたて移動が得意だと思いました」と結論づけた。

一方で、荷物のドローンへの積み込みや到着地点での受け取りに慣れが必要なことや、購入者のかわりに店で商品を選ぶ手間、離着陸場所の確保など今後の論点も分析した。

この発表に対し板橋区立教育科学館の池辺学術顧問が「考察や分析が的確で感心しました」、ブルーイノベーションの熊田社長は「タテ移動の優位性はまさにわれわれドローンの事業者が活用方法を検証している点です。これからユーザー視点もいれて検証されることを期待しています」などと講評した。

「万引き対策」班は万引きの横行による被害や経済損失の対策としてドローンで万引きをした人物を追いかけるプロジェクトを提唱した。ドローンのカメラを通してとらえた被写体を追跡するスマートトラッキングの技術の有効性を確認するため、板橋DFで検証し、その結果を動画もまじえて報告した。万引き後に逃走する人物を認識できるかどうか、走った場合はどうか、木陰に隠れたらどうか、似た服装の人物とすれ違った場合に逃走者を追い切れるか、などいくつかのケースを検証して評価した。この結果では、似た服装の人物とすれ違った場合には、追い切れなかったと判定、高精度のカメラを使うなど改善することで活用の可能性を示した。また、ドローンが発生する音が逃走者に気づかれる恐れがあるなどの問題点も指摘した。

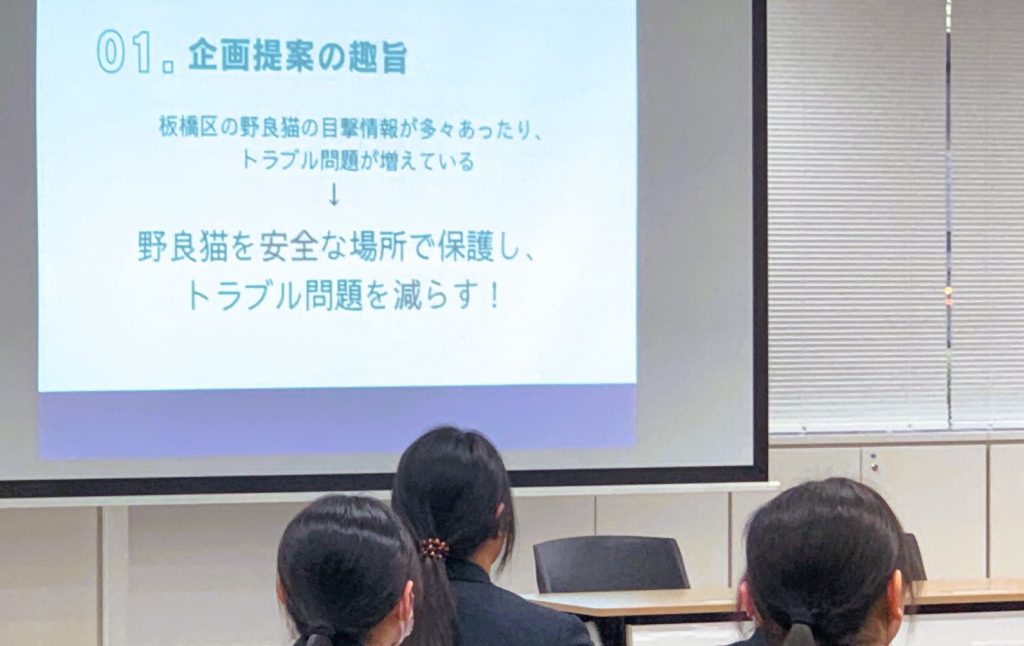

野良猫対策は1年生の生徒が、板橋区内で目撃情報が相次ぎ、汚損、汚臭問題が深刻化している野良猫対策にドローンを活用することを提案した。発表では現在の野良猫対策の体制と、茂みに隠れると見つけにくい、感染を防ぐ必要がある、人件費がかさむ、などの問題点をあげ、サーマルカメラを搭載したドローンを使うことで成果をあげる可能性を紹介した。また1年生の別の部員はハクビシン、アライグマなどの害獣問題を取り上げ、サーマルドローンとスピーカー搭載のドローンを使うことで、作業の効率化や安全確保を目指すことを提案した。

発表を見守っていた来場者からは口々に取り組みを労い、発表内容を称賛する声があがった。ブルーイノベーションの熊田社長は「ぜひこうした成果や発想を事業にしてほしい」と起業の検討を促した。日大豊山女子高校の黛校長は「日大豊山女子の探求の幅を広げてほしい」と期待を表明した。

探求学習に力を入れる日大豊山女子は2年前から探求の一環でドローン部を設置した。ドローン基本性能や基本操作とともに、地域課題の解決にドローンを取り入れる方法を構想するなど活動の範囲を拡大している。近隣に板橋DFがあることから、今後も領域の拡大が見込まれそうだ。

発表後の記念撮影で生徒も関係者も笑顔をみせた

1~3階の移動を人とドローンとで比較する検証

野良猫対策の企画趣旨

あいさつするブルーイノベーションの熊田社長

あいさつする一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の青木義男顧問(日本大学第一中学・高等学校校長)

あいさつする板橋区立教育科学館の池辺靖学術顧問 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.2.6

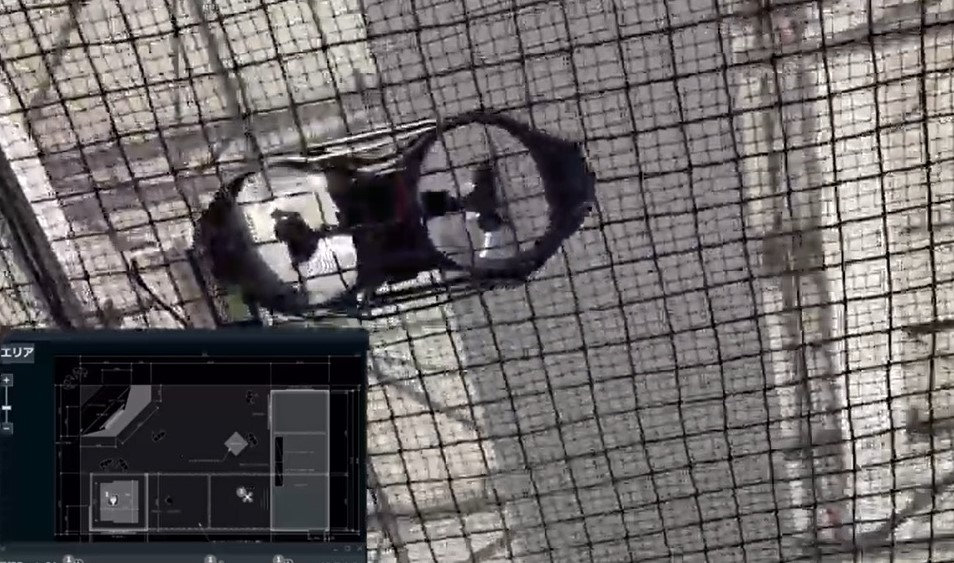

埼玉県八潮市の道路陥没で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームが2月5日、下水管内でドローンを飛行させた。このうち株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー)が「キャビンらしきもの」を発見した。埼玉県が発見した事実を公表した。埼玉県によるとこの飛行で、下水管内には事前に推測されていた堆積物があり、管内をふさいでいることも分かったという。現場では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。IBIS2のほかブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Fliabirity社の屋内点検用球体ドローンELIOS3も運用されている。埼玉県は2月6日以降も、ドローンで状況の確認を進める。

大野知事「これまで手がかりなしだった。これで一歩前進」

埼玉県によると、IBIS2が埼玉・八潮の陥没対策として飛んだのは2月5日午前10時25分から45分の20分間。陥没現場より下流方向に600mほどのところにあるマンホールから機体を投入した。もともとは、下水管の流れをせき止めているものがあると推測されていたため、この下水管内の捜索を邪魔している堆積物の有無や状況を確認するための飛行だった。IBIS2はマンホールから陥没現場方向に400~500mのところに、金属製の白っぽい構造物が、下水管の水につかり一部が水面に出ているのを見つけた。

埼玉県はIBIS2が飛行後に撮影した映像を確認し、同日午前11時34分に「キャビンらしきもの」と判断した。「らしきもの」と含みを残しているのは、「原型をとどめておらず正確な判断ができないこと、該当するクルマであると断定できないこと」によるという。

またIBIS2はこの「キャビンらしきもの」からさらに陥没地点近くまで進んだ場所で、下水管をふさぐ堆積物も確認した。ただし堆積物そのもがなにかはわかっていない。また人の姿もこの時点では確認できていない。

埼玉県の大野元裕知事は2月5日夕方の会議や記者会見で「これまでも何度かドローンを挑戦してうまくいかなかった。今回、下水管の水位が下がり下流側から飛行ドローンを投入することができた。これは支障となっているものを確認するためだった」「われわれとして力を尽くし、また多くのみなさまの協力を頂きながら、これまでの事故から一週間で手がかりがほぼなかった。今回ようやくの一歩前進。奇跡を信じる」「今回超狭小空間点検ドローンによる管渠(かんきょ)内の確認ができ、キャビンらしきものを発見した。引き続きドローンを使用してまきこまれた方の消息などの確認をお願いしたい」などと述べた。

複数の情報を総合すると、現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが八潮の現場にかけつけている。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローン「ELIOS3(エリオススリー)」も満ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させているとみられる。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいる。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で鉄砲水が起きるリスクと背中あわせで、人が立ち入れない危険の要因となる。今回、堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことで、今後は肝心の人の確認や下水道機能の確保、周辺住民の生活確保などへの手順策定などの対応を加速させることになる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.1.17

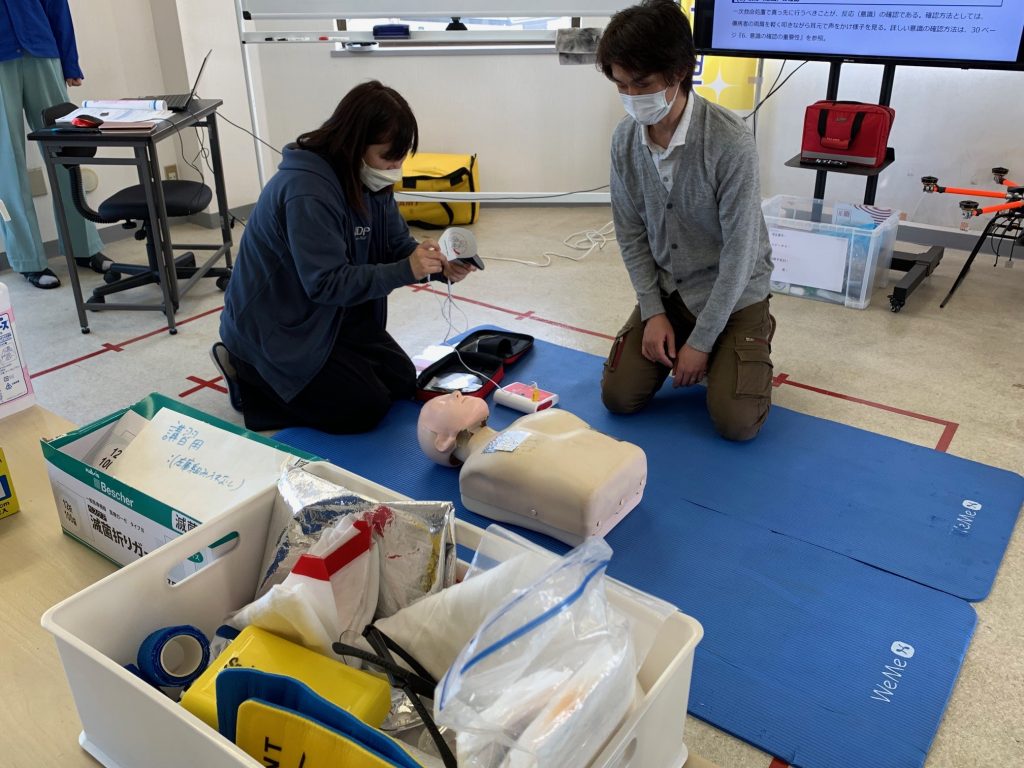

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は阪神・淡路大震災が発生した1月17日、ドローンによる災害対応の調整力や現場の統括力を養成する新講座、「ドローン防災スペシャリスト教育講座」を発表した。能登半島地震でドローンの運用を調整、統括した実践経験もふまえ、どこで災害がおきても現場で調整、統括できる人材の要請を目指す。避操縦にも受講を呼び掛ける。

能登半島地震の実践経験もふまえ体系化 体制構築スキル、関係機関との共通目標設定など

「ドローン防災スペシャリスト教育講座」は、パソコン、スマートフォンなどを使うオンライン学習(eラーニング)形式で提供する。価格は税込み44000円で、JUIDA会員であれば38500円になる。テキストがないかわりに、3年間は繰り返し視聴できる。収録時間は4時間程度で、早送り再生での視聴に慣れていれば短縮も可能だ。終了すればJUIDAから終了証が発行される。

JUIDAが能登半島地震でドローンの運用現場を統括したさい、自衛隊や自治体、民間事業者、被災者など関係各方面との意見や都合の調整と、統括して災害対応の成果をあげることの重要性を痛感し、現場で調整役、当活役を担える人材を養成する講座をつくった。

受講対象に操縦者である必要がないことも特徴で、ドローンを用いた防災活動への関心層を広く対象としている。この中には、自治体職員、自衛隊、消防、自衛隊、DMATなどを含み、ドローン事業者も入る。

講座には、災害時のドローン運用調整、役割分担、各方面との連携を円滑に運ぶスキル、連携各方面との共通の目標設定、災害時の法令、体制構築スキル、事前準備、意思決定、最適な活用方法を判断するスキル、などが含まれている。

JUIDAの発表はこちら:https://uas-japan.org/information/information-34732/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 青森県と一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は1月6日、災害協定を締結した。1月7日にJUIDAが公表し、青森県も認めた。青森県が半島を抱える地形で、地震や風水害などによる陸路の寸断に見舞われたさいに支援することなどを目指す。青森県は1月4日に豪雪対策本部を設置するなど大雪の災害に見舞われているが、青森県は、この状況に対応するための出動調整は現時点では想定していないという。

JUIDA

JUIDA、寒さ対応にハイブリッド機の活用も提案 青森県、豪雪対策としての出動要請は現時点ではしない見通し

災害協定は「災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定書」で、青森県側は危機管理局防災危機管理課が窓口となり、書面のやりとりで締結した。

締結によりJUIDAが青森県内の地震、風水害等が発生したり、発生のおそれが高まったりしたさいに、①ドローンによる調査、情報収集及び物資の運搬②操縦者の派遣、機体の提供、許認可等の手続及び他機関との調整③映像等のデータの提供④その他、協議により必要と認められる活動―などで支援をすることが盛り込まれている。

青森県は現在、大雪に見舞われ1月4日に豪雪対策本部を設置して対応しており、協定の「風水害等」には豪雪も含まれる。JUIDA側からは寒冷地に対応できるよう発電機を搭載したハイブリッドドローンの出動も選択肢に入ることを青森県側に説明している。ただし青森県では現在、道路や街中に積もった雪の処理を優先事項と考えており、ダンプなど雪を積みだす大型車両の調達を先決の課題と認識し、ドローンの出動はしていない。

JUIDAは能登半島地震のさいに現地にかけつけ、輪島市などから支援要請をとりつけて支援活動を展開した経緯がある。青森県は能登半島同様、半島がちの地形が地理的な特徴で、能登半島の教訓をいかせる可能性がある。JUIDAは「本協定の締結により、災害発生時における迅速かつ円滑な支援体制の構築を目指し、当会と青森県が連携して取り組むこととなります。また、平時からの密接なコミュニケーションを通じて協力関係をさらに深め、万が一の際に備えて参ります」とコメントしている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。