埼玉県の大野元裕知事は5月1日、八潮市内の県道で陥没しトラックが転落した事故で、2月にドローンが発見した通り、地下10m、現場から下流に30mの地点で、残されていたトラックの運転席部分に男性の姿が見られたことを明らかにした。同日、消防隊員らが立ち入って確認した。翌5月2日、午前5時前から消防などが男性を引き上げ、その場で死亡を確認した。

各地で対策会議 ドローン運用を含め対策強化を

陥没事故は1月28日に発生した。救出作業は二次被害のリスクが想定されたことなどから難航した。陥没から8日後の2月5日に、ブルーイノベーション株式会社(東京)や株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)のドローンが地下の様子を確認することを試みた。その結果、Liberawareの超狭小空間点検ドローンIBIS2が陥没場所から離れた下水管内でトラックの「キャビンのようなもの」を見つけた。これが、その後の救出活動の方針の軸となるなど転機となった。現在、みつかった男性が運転手であるかどうかの確認を進めている。

道路陥没のリスクが高まっていることに関連し、今後、県などによる災害対応の課題や改善点の洗い出しが進められることが期待される。特に、ドローンの活用については、早期の投入要請ができなかったのかどうかなど初期対応を含めた課題、改善点の洗い出しが不可欠とみられる。ドローンに関する基礎知識の共有の是非なども議題になりそうだ。

また陥没事故発生以来、各地で国、地方の担当者などが参加する連絡会議が招集されるなど対応の必要性が高まっており、点検の強化など災害防止対策の見直し、実施が求められることになる。

なお、DroneTribuneは見つかった男性、ご遺族にご冥福をお祈り申し上げます。また、救出、復旧に尽力してこられた関係者、これから復旧にあたられる関係者に敬意を表し、そのために不自由な生活を強いられた地元のみなさまにお見舞い申し上げます。

八潮陥没事故現場周辺(グーグルmapの画像) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

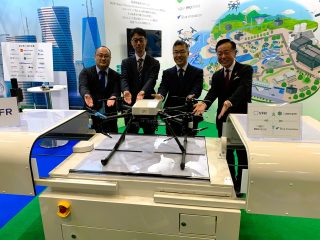

株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、JR東日本スタートアップ株式会社(東京)、JR東日本コンサルタンツ株式会社(東京)の合弁会社で、鉄道設備のドローン点検などを手掛けるCalTa株式会社は4月2日、大阪・関西万博に鉄道点検用ドローンのコンセプト模型、鉄道の線路でドローンが飛行する様子を表したジオラマ、VRなどを出展すると発表した。同社の展示は4月15~21日に会場内の「フューチャーライフヴィレッジ」で開催される。

4月15~21日、フューチャーライフヴィレッジで

CalTa株式会社はJR東日本のメンテナンスを中心に鉄道・インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)促進事業を進めている。主にLiberawareの開発した小型ドローンを駅の天井裏や鉄道の建設現場などの狭小空間で活用し、取得画像から三次元データを生成させて状況を遠隔確認し、AIを組み合わせ不具合の自動検知などを進めている。

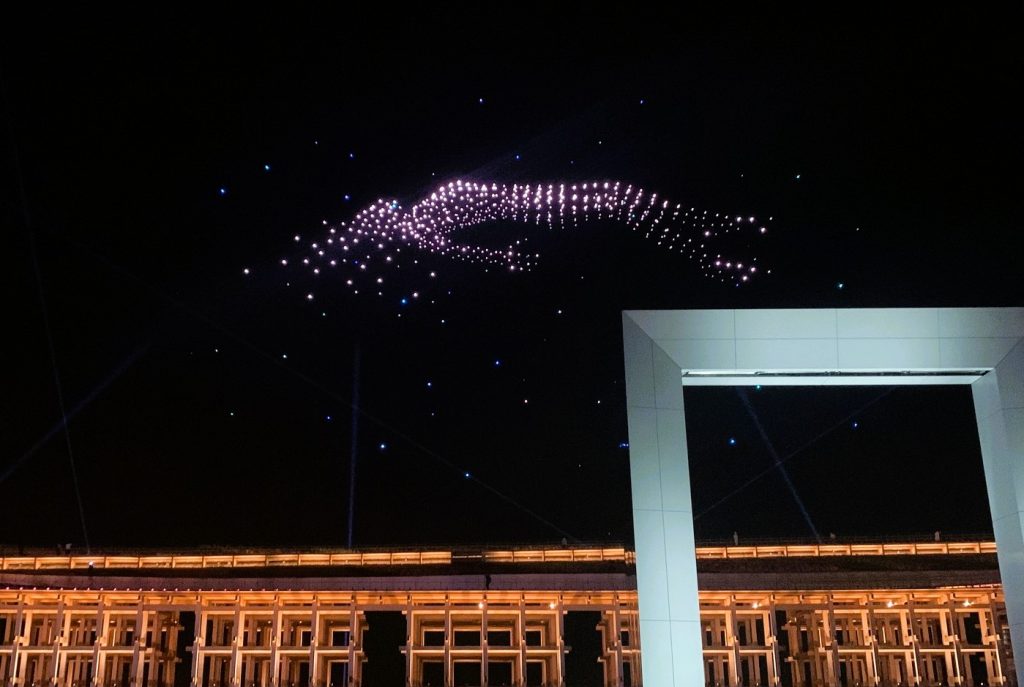

大阪・関西万博では4月15~21日に「未来の鉄道点検」と題して鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示したり、点検現場の様子をプロジェクションマッピングで演出したりすることを計画している。

プレスリリースは以下の通りだ。

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)ブースコンテンツが決定

~「未来の鉄道点検」をテーマに「Project SPARROW」を肌で体感できるブースを展示~

1月29日にTOPICS「2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)への参加決定!」でご案内の通り、「未来の鉄道点検」をテーマに、現在共同で研究開発を進めている「Project SPARROW」について、2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」に参加します。この度、ブース内におけるコンテンツ内容についてお知らせします。

▼概要

イベント名:2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」

展示場所:フューチャーライフヴィレッジ

展示期間:2025年4月15日(火)~21日(月)

展示テーマ:未来の鉄道点検

▼ブースについて

「肌で感じるProject SPARROW」を展示コンセプトとし、コンセプトドローン展示・ジオラマ展示・VR体験など、来場者の皆様に直観的に「Project SPARROW」が作る未来を理解いただけるコンテンツを提供いたします。従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローン※1を是非この機会にご覧ください。

※1 開発段階のものであり、実際に製品化されるものとは異なります

▼ブース内各種コンテンツについて

①コンセプトドローン展示

鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示します。鉄道インフラの安全を守るだけでなく、地域との調和を大切にし、社会に寄り添いながら未来を切り拓く、先進的なデザインです。模型とともに現場の風景をプロジェクションマッピングや映像で演出し、未来の鉄道点検シーンをドローン視点でわかりやすく展示しています。

②ジオラマ展示

鉄道点検用ドローンが線路の上を飛行している様子をジオラマで表現します。日本の古き良き鉄道沿線の風景と、未来の鉄道点検の全景を再現します。 ジオラマ内を飛行するドローン視点の映像は、コンセプトドローン展示でご覧いただくことができ、未来の鉄道点検イメージを体験いただけます。

③VR体験

「Project SPARROW」が描く未来の鉄道点検を没入体験いただけるVRコンテンツです。ドローン視点に加え、遠隔で操縦するオペレーターの視点も体験でき、未来の鉄道点検の全体像を、迫力ある視点で体感できます。 コンセプトドローン展示やジオラマ展示で描かれた点検シーンを、VRでは内側から体験することで、鉄道点検の未来像を多角的に理解いただけます。

従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローンを是非この機会にご覧ください。

参考1:「万博参加決定」の発表文

参考2:プロジェクトsparrow動画

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

東京ビッグサイト(東京)で開催中の商談向け展示会「スマートエネルギーWEEK」で、ドローン関連技術が多く展示されている。埼玉・八潮の道路陥没で下水道内に入った株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)の超狭小空間用小型点検ドローン「IBIS2(アイビスツー)」や、ブルーイノベーション株式会社(東京)のリアルタイム3Dモデリングが可能な球体ドローン「ELIOIS3(エリオススリー)」などのデモンストレーションも来場者の視線を集めている。 2月21日まで。入場無料で事前登録が必要。

風力発電点検用ドローン、落雷監視システム、ROVも

スマートエネルギーWEEKは、エネルギー関連技術の総合展で、H2 & FC EXPO(水素燃料電池展)、PV EXPO(太陽光発電展)、BATTERY JAPAN(二次電池展)、SMART GRID EXPO(スマートグリッド展)、WIND EXPO(風力発電展)、BIOMASS EXPO(バイオマス展)、ZERO-E THERMAL EXPO(ゼロエミッション火力発電EXPO)、CCUS EXPO(CO₂分離回収・利用・貯蔵 技術展)の8つの展示会をまとめた総称だ。いずれも業界関係者の商談を促すことを目的とした展示会だ。これに脱炭素経営EXPO、サーキュラー・エコノミーEXPOのふたつが「GX経営WEEK」として同時開催している。

ドローン関連技術は多くの展示でみられる。リベラウェア、ブルーイノベーションはゼロエミッション火力発電EXPOに出展していて、それぞれのブースともフライトエリアを設置し、適宜デモフライトを公開して、機能を説明している。

リベラウェアのIBIS2は20cm四方でありながら産業用の機能を備える小型機で、管路内、屋根裏などを飛行するさいに障害となる粉塵対策が施されていて安定して飛行できる。ブースでは協力なライトを装着してブース内を難なく飛行する様子が確認できる。八潮(埼玉県)の道路陥没事故では埼玉県がキャビンらしきものを発見した2月5日に「超狭小空間ドローン」として機体の画像を公開した。またブルーイノベーションのELIOS3は機体に搭載したLiDARセンサーでスキャンした空間情報を高精度3Dマップとしてリアルタイムで表示する。SLAM搭載で飛行が安定している様子も確認できる。

WIND EXPO風力発電展には株式会社渋谷潜水工業(本社:平塚市<神奈川県>、本店:藤沢市(同))などが出展。同社は水中ドローンなどを展示し、リアルタイムで水中の構造物を3次元データとして表示する機能を紹介している。ジオグループの株式会社ジオシステム(大阪市)も、3本アームの旧型ドローンにリーグルのレーザースキャナーを搭載する測量ソリューションを紹介している。

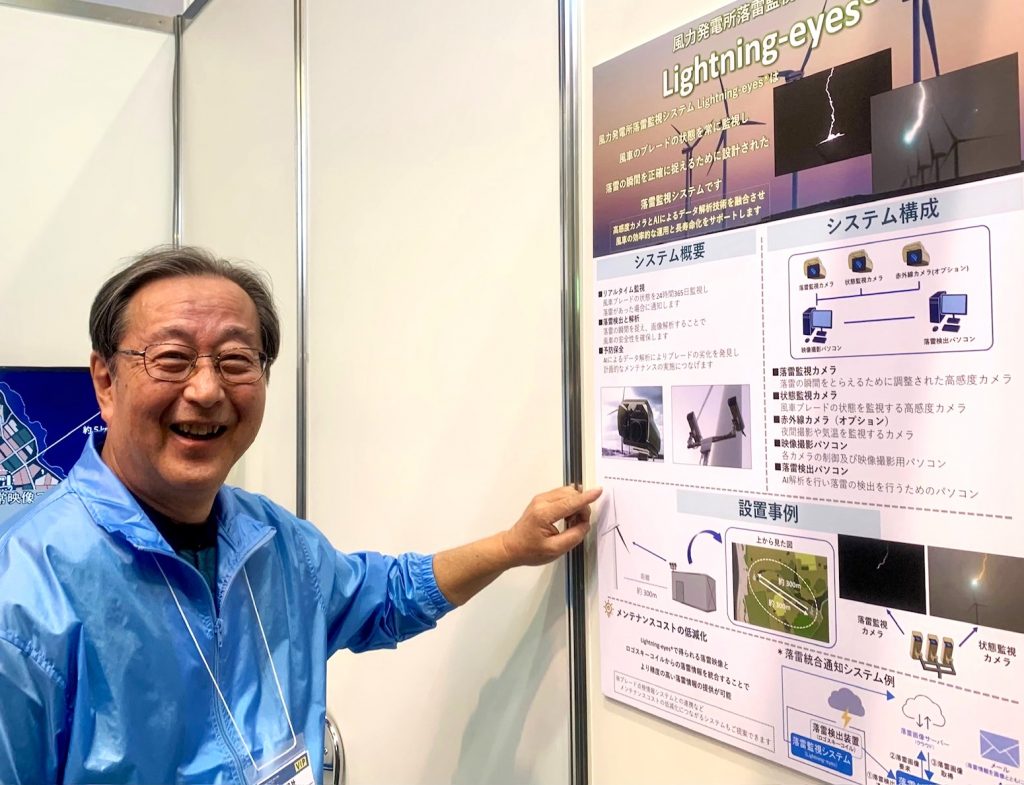

株式会社小笠原工業所(松山市<愛媛県>)は、風力発電などを空から確認するために開発中の最大75分の航続飛行が可能なドローンを展示している。今後、現場での実証を進める計画だ。ドローン関連技術や業務用カメラなどの研究開発を手掛ける株式会社D-eyes(ディ・アイ、堺市<大阪府>)と株式会社APES(エイプス、東京)は風力発電所落雷監視システムLightning-eyes」を紹介している。風力発電に落雷した場合に、落雷したブレードとその位置を特定することをアピールしている。

リベラウェアはIBIS2の飛行を設置ブース内で実演

ジオグループのジオシステムが3本アームの機体を使ったソリューションを紹介

小笠原工業所が風力発電の点検用に開発中のドローン。市販品を活用し市販のカメラを乗せる。機体の上下に載せられるが重さが25㎏を超える場合があるため注意が必要になる

海の中の構造物をリアルタイムで3D表示できる水中ドローン

落雷監視システムについて笑顔で紹介するD-eyesの橋本健代表

ブルーイノベーションはブースにフライトエリアを設置してELIOS3のデモ飛行を公開 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.2.6

埼玉県八潮市の道路陥没で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームが2月5日、下水管内でドローンを飛行させた。このうち株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー)が「キャビンらしきもの」を発見した。埼玉県が発見した事実を公表した。埼玉県によるとこの飛行で、下水管内には事前に推測されていた堆積物があり、管内をふさいでいることも分かったという。現場では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。IBIS2のほかブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Fliabirity社の屋内点検用球体ドローンELIOS3も運用されている。埼玉県は2月6日以降も、ドローンで状況の確認を進める。

大野知事「これまで手がかりなしだった。これで一歩前進」

埼玉県によると、IBIS2が埼玉・八潮の陥没対策として飛んだのは2月5日午前10時25分から45分の20分間。陥没現場より下流方向に600mほどのところにあるマンホールから機体を投入した。もともとは、下水管の流れをせき止めているものがあると推測されていたため、この下水管内の捜索を邪魔している堆積物の有無や状況を確認するための飛行だった。IBIS2はマンホールから陥没現場方向に400~500mのところに、金属製の白っぽい構造物が、下水管の水につかり一部が水面に出ているのを見つけた。

埼玉県はIBIS2が飛行後に撮影した映像を確認し、同日午前11時34分に「キャビンらしきもの」と判断した。「らしきもの」と含みを残しているのは、「原型をとどめておらず正確な判断ができないこと、該当するクルマであると断定できないこと」によるという。

またIBIS2はこの「キャビンらしきもの」からさらに陥没地点近くまで進んだ場所で、下水管をふさぐ堆積物も確認した。ただし堆積物そのもがなにかはわかっていない。また人の姿もこの時点では確認できていない。

埼玉県の大野元裕知事は2月5日夕方の会議や記者会見で「これまでも何度かドローンを挑戦してうまくいかなかった。今回、下水管の水位が下がり下流側から飛行ドローンを投入することができた。これは支障となっているものを確認するためだった」「われわれとして力を尽くし、また多くのみなさまの協力を頂きながら、これまでの事故から一週間で手がかりがほぼなかった。今回ようやくの一歩前進。奇跡を信じる」「今回超狭小空間点検ドローンによる管渠(かんきょ)内の確認ができ、キャビンらしきものを発見した。引き続きドローンを使用してまきこまれた方の消息などの確認をお願いしたい」などと述べた。

複数の情報を総合すると、現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが八潮の現場にかけつけている。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローン「ELIOS3(エリオススリー)」も満ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させているとみられる。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいる。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で鉄砲水が起きるリスクと背中あわせで、人が立ち入れない危険の要因となる。今回、堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことで、今後は肝心の人の確認や下水道機能の確保、周辺住民の生活確保などへの手順策定などの対応を加速させることになる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.11.19

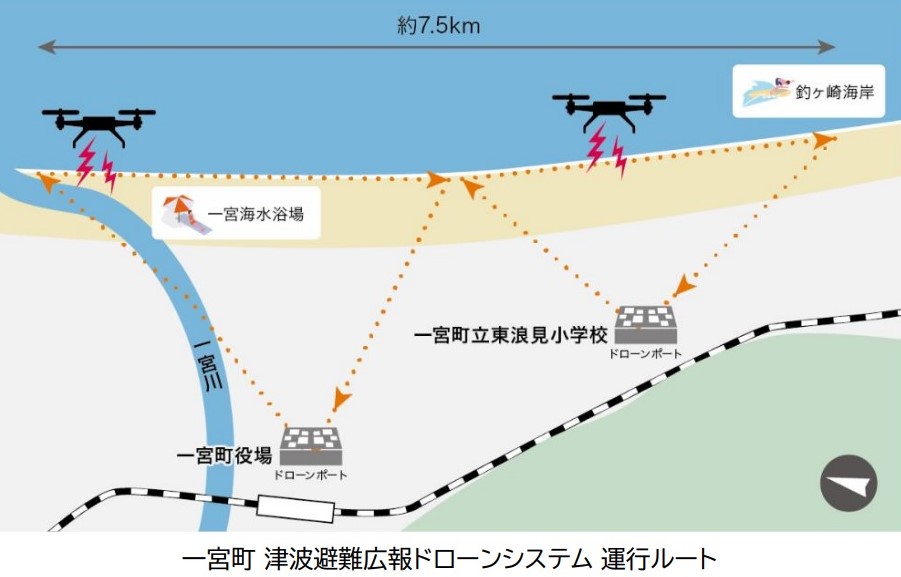

自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)は、一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)が同社の開発したドローン自動巡回システム導入を決めたと発表した。機体、ポート、ソフトなど2セットを町役場と町内の小学校に設置する。一宮町は年間60万人のサーファーが訪れるサーフィンの町で、津波注意報が出たときなどドローンが自動で出動し、7.5㎞にわたる海岸線の上空からスピーカーで避難を呼びかける。一宮町は仙台市が導入した事例を参考にしたといい、「長い海岸線があっても迅速に対応し被害を最小限にしたい」と話している。11月15日の発表後の東京証券市場ではこの決定を好感して同社株は急反発した。

株式市場も好感 ブルー「津波リスク高い域への導入拡大で防災力向上に貢献したい」

ブルーイノベーション株は一宮町へのシステムの導入が決定した週明けの11月18日、前週末15日の1株あたり719円から71円高い790円で始まり、一時121円高の850円をつけるなど終日、前日終値を超えて取引された。18日の終値も808円で、翌19日の取引も812円と続伸で始まった。

一宮町が導入を決めたシステムはブルーイノベーションが開発した「BEP(ベップ)ポート|ドローン自動巡回システム」だ。ドローンと格納庫になるポート、それを稼働させるソフトウェアで構成される。BEPとは異なるIT機器同士を連携させて果たしたいミッションを遂行させるブルーイノベーションのプラットフォームで、Blue Earth Platformの略称だ。「BEPポート」はBEPを組み込んだドローンの離発着用ポートをさす。

主な機能は監視や警戒が必要な地域、施設、現場などでの自動広域巡回だ。必要なときにドローンが自動で離着陸し、各農事には自動で充電できる。Jアラート(全国瞬時警報システム)と連動していて、津波注意報などが発令された場合にドローンが離陸する。一宮町はこのシステムは2組導入する。2機のドローンは海岸まで飛行し、7.5㎞連なる海岸線を分担して飛び、上空から海岸や波の上のサーファーらに自動音声で避難指示を伝える。設置場所は一宮町役場屋上と町立東浪見(とらみ)小学校屋上を想定している。一宮町役場には非常用電源も備えている。

一宮町は長い海岸線と地域特産のフルーツなどから「緑と海と太陽のまち」を標榜する。海岸へは鉄道駅の玄関口、JR外房線の上総一ノ宮駅から自転車で10分、徒歩なら30分強。バス便もあるが、駅のバス停留所の発車は平日が15時ちょうど、16時ちょうどの2本のみ。休日の運航はなく、年末年始など運航しない時期も設定されている。

約7・5㎞の海岸線には絶好のサーフポイントが多く点在する。トラブル回避のため、禁止行為、エリア分けなどルールも作られている。この恵まれた環境が年間60万人のサーファーを引き寄せている。11月現在も、一宮海岸の駐車場は多くの車とサーフウェアに身を包むサーファーで賑わっていた。県外ナンバーも多い。

一方、街中では「津波注意」と注意を喚起する張り紙や「ここの海抜は〇メートル」と書かれた表示板が目立つ。海岸から広い範囲で海抜の低い平地が広がるため、津波発生時の避難場所も記されている。避難場所は小学校などの公共施設であったり、海岸から離れた丘陵地側にたつ寺院であったりする。町役場は海岸から約2㎞内陸だが、隣接する中央公民館には「この付近は海抜3.4メートル」と示す表示板がある。巨大地震発生時には数メートルから10mの津波も想定されていて、役所の4階より上階に避難することになる。

一宮町は津波が身近だ。さかのぼると1677年10月の延宝房総沖地震(えんぽうぼうそうおきじしん)では、各地で多くの津波被害をもたらしたといわれる。全体像を示す記録はないが、延宝5年(1677年)から享保4年(1719年)までの一帯の出来事を記した『万覚書写(よろづおぼえがきうつし)』には、一帯で住宅52軒が押し流され、137人の男女と子供が死亡し、その後1か月でさらに14~15人が死亡したとする記述が残る。町内には元禄7年(1694年)に建立された供養塔も残る。消防団の施設の玄関前には、延宝地震が再来した場合に想定される津波の高さを示した表示板もある。

システムの導入を決めた背景には、2011年の東日本大震災の津波で避難広報活動中の職員2人、消防団員3人を失った仙台市の事例が教訓となっている側面がある。仙台市は防災担当者自身の安全確保を検討し、2022年10月にブルーイノベーションの津波波避難広報ドローンの運用を始めた。運用にあたり、仙台市はシステムの主な利点を、道路寸断時でも空から俯瞰できるなど災害時におけるドローンの有用性を活用できること、防災担当者の安全確保や広域確認の迅速性確保など東日本大震災からの教訓をいかせること、行政無線やメールなどとあわせた津波避難広報の手段を多重化できることの3点をあげた。一宮町も海岸が広域で、行政無線の設置に限界があるなど、課題が重なっていた。

一宮町は「万が一のときでも被害を最小限に食い止めるため、導入を検討した。仙台市の事例も聞いていて、実験もして有効と判断した。DXを推進しつつ、まかせきりにはせず対応の強化につなげて町を活性化したい」と話す。

ブルーイノベ―ションの発表内容は以下の通り。

ドローンポートの設置が予定されている一宮町役場

ドローンポートが設置される予定の東浪見小学校

サーフポイントが豊富な一宮海岸

一宮海岸

JR上総一ノ宮駅前の案内板。九十九里浜の海岸が広がる様子がわかる

延宝地震が再来すると津波がどこまでの高さになるのか。地元消防団の施設前に防災意識を喚起する表示

町内のいたるところで見かける津波注意を喚起する表示

海抜を示す表示もいたるところにある

町役場に隣接する中央公民館の玄関先でも海抜表示。海岸から2㎞ほど内陸でも防災指揮を喚起 東京2020オリンピックサーフィン会場、千葉県一宮町に津波避難広報ドローンシステムを導入

~Jアラートと連動し、自動飛行でサーファーに避難誘導を実現。令和7年度より運用開始~

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、千葉県一宮町において当社の「BEPポート|ドローン自動巡回システム」※1を活用した津波避難広報ドローンシステム(以下、本システム)の導入が決定したことをお知らせします。本システムは令和7年度より運用を開始し、一宮町の防災力を大幅に強化します。さらに、津波リスクが高い他地域への導入を拡大し、全国的な防災力向上に貢献することを目指します。

■ 新たな防災の形として

本システムはJアラート(全国瞬時警報システム)と連動しており、津波注意報以上が発令された際に、一宮町役場および東浪見小学校の屋上に設置されたドローンポートからスピーカーやカメラを搭載したドローンが自動的に発進。指定された海岸エリア(海岸線延長約7.5km)を飛行し、上空から自動音声でサーファーや海水浴客、周辺住民に対して避難指示を伝達します。これにより、迅速かつ効果的な避難指示・誘導対応が可能となり、地域の安全を強化します。

■ 導入の背景

一宮町では、大規模地震に備え、津波災害への防災対策を整備していますが、現状の防災無線だけでは、海岸線延長約7.5kmの沿岸地域に対して充分な避難指示・誘導を行うことが難しい状況です。また、一宮町は全国有数のサーフィンスポットであり、東京2020オリンピックの正式競技会場にも選ばれており、海上にいるサーファーへの迅速な情報伝達が求められています。

このような課題を解決すべく、一宮町は、当社が開発サポートした宮城県仙台市の津波避難広報ドローン事業※2の事例に着目し、本システムの導入を決定しました。この取り組みにより、一宮町はサーファーや海水浴客、周辺住民の安全をより一層強化する体制を整えます。

■ 用語説明

※1 BEPポート|ドローン自動巡回システム

施設内・建設現場・河川・ダムなどの点検や監視、警報などの広域巡回を、現場で人が介在することなく定期的に実施が可能。自動離着陸・充電が可能なドローンおよびドローンポートシステム。

https://www.blue-i.co.jp/solution/logistics/port_04.html

※2 仙台市津波避難広報ドローン事業

2022年10月より運用開始。Jアラートと連動しドローンが自動離着陸・飛行し、避難広報と状況撮影の全自動化を実現しています。

https://www.blue-i.co.jp/news/release/20221124.html

東京2020オリンピックサーフィン競技の会場「釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ」に選ばれた釣ヶ崎海岸 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.8.7

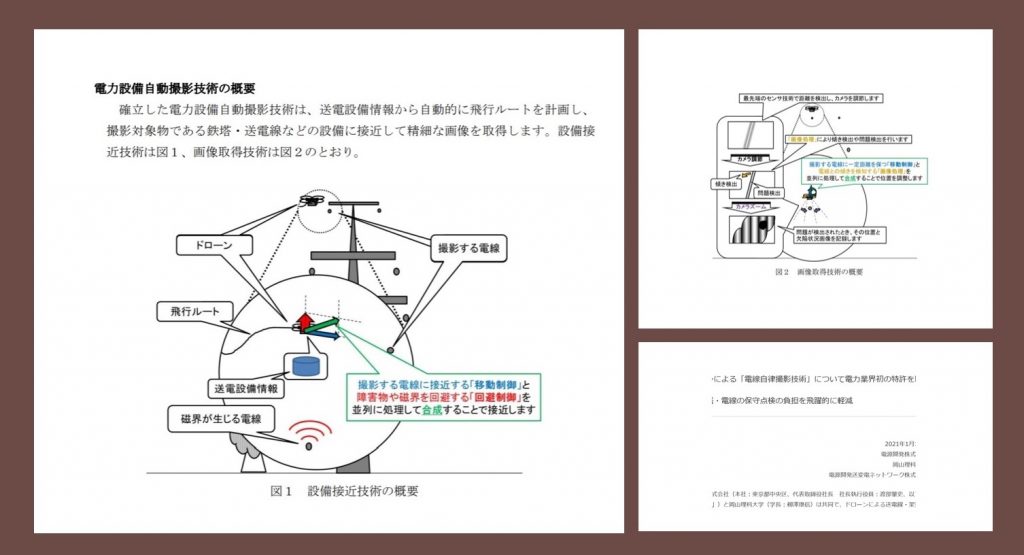

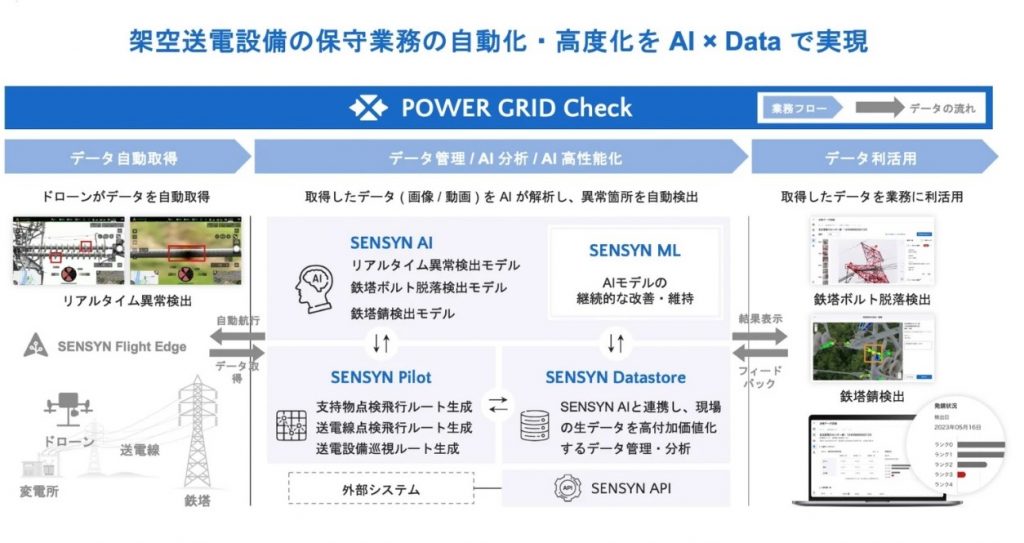

配送電事業の中部電力パワーグリッド株式会社と(名古屋市)と、自動化支援の株式会社センシンロボティクス(東京)は8月6日、鉄塔のボルト脱落や錆の検出などリアルタイムで異常を検出するAIを中電PGの送電設備点検に導入することを決めた。両者が同日発表した。両者が共同で開発を進めてきたAIの機能を拡充させ、導入にこぎつけた。両者はドローンを使った送電設備自動点検アプリケーション「POWER GRID Check」を2021年から運用している。このアプリに今回開発したAIを2024年度中に実装させ、ドローンで取得した画像から判定までを自動化する方針だ。

自動点検アプリ「POWER GRID Check」に今年度中に実装方針

中電PGとセンシンが開発したAIには、ダンパやスペーサなどの電線付属品の異常や、鉄塔のボルト脱落、錆の発生などを検出する機能が追加された。鉄塔の種類や塗装ごとに学習しており複数の種類の鉄塔に対応する。錆については、発生度合いに応じたランク付け機能も持つ。

今後、変電設備の保守業務にも活用できるよう開発を継続する方針だ。

両者の発表は以下の通りだ。

中部電力パワーグリッド株式会社と株式会社センシンロボティクス 共同で「送電設備の異常を自動で検出するAI」を開発

株式会社センシンロボティクス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:北村 卓也、以下「センシンロボティクス」)と中部電力パワーグリッド株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員:清水 隆一、以下「中部電力パワーグリッド」)は、これまで共同で送電設備異常を自動で検出するAIを開発してまいりました。

このたび、新たにリアルタイム異常検出における対象範囲の拡大および鉄塔ボルト脱落・錆検出に関するAIを開発し、本日、中部電力パワーグリッドが保有する送電設備の点検での導入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

センシンロボティクスと中部電力パワーグリッドは、ドローンを用いた送電設備自動点検技術を共同開発し、この技術を架空送電設備の保守業務に特化した業務アプリケーション『POWER GRID Check』に実装し、2021年から現場運用を開始しています。この技術により、高度な操縦スキルを必要とせず、自動かつ高品質な設備の点検、撮影が可能となりました。一方、取得した画像の確認は作業員の目視で実施しており、多大な労力を要するとともに、異常個所の判定は個々の作業員の経験に基づく判断に委ねられていました。

このため、画像解析による異常箇所を検出するAIを開発し『POWER GRID Check』に実装することにより、ドローンによる画像取得から異常判定までを自動で実施することが可能となりました。

【技術確立成果】

◾️リアルタイム異常検出AI

公衆保安確保の観点から、第三者に対し災害の発生する恐れのある異常は早急に発見する必要があります。これまで、手元のモバイルデバイスに伝送されるドローンのリアルタイム映像(ライブストリーム映像)をもとに、「電線」の素線切れ・溶損や、「がいし」の破損・欠けといった異常をリアルタイムに検出するAIを開発し、2023年度からすでに現場運用を開始しておりますが、今回、新たに電線付属品である「ダンパ」※1の重錘脱落や、「スペーサ」※2の把持部外れ等をリアルタイムに検出するAIを開発しました。

※1 電線の振動や着雪の成長を抑制するための装置

※2 電線相互を規定の間隔に保つための装置

「がいし」リアルタイム異常検出

「電線」リアルタイム異常検出後の結果表示

モバイルアプリケーションでダンパを検出した様子(※画面は開発段階のものになります)

モバイルアプリケーションでスペーサを検出した様子(※画面は開発段階のものになります) ◾️鉄塔ボルト脱落・錆検出AI

鉄塔に関する異常について、「ボルト」の脱落や「鉄塔錆」を検出するAIを新たに開発しました。鉄塔種別(アングル鉄塔、パイプ鉄塔の2種)と鉄塔塗装色(未塗装、防錆塗装(グレー)、航空標識塗装(赤白)環境塗装(茶色)の4種類)別に学習・評価を実施しているため、様々な種類の鉄塔の異常を検出することができます。

「鉄塔錆」検出については、錆の度合いに応じたランク分類も可能です。

通常画像

錆検出後の画像

錆異常検出インターフェース 【今後】

今回、新たに開発した「ダンパ」「スペーサ」「ボルト」「鉄塔錆」に関する異常検出AIは、2024年度中に『POWER GRID Check』への実装を行い、現場運用を開始します。異常検出結果は、『POWER GRID Check』上に強調表示され確認することができます。開発したAIモデルは今後も精度向上に向けた継続的な学習が必要となるため、ユーザーのフィードバックを元に、再学習やアルゴリズムの再選定を行い、AIを高性能化するスキームを構築します。

また、変電設備への業務適用も視野に共同研究開発を行っており、変電業務向けに確立した「計器指針検出AI技術」に関しても『POWER GRID Check』への実装を来年度以降で予定しています。送電設備だけでなく変電設備の保守・保全業務も担えるアプリケーションへと開発を進めていき、引き続き一般送配電事業全体への適用を目指してまいります。

『POWER GRID Check』とは

センシンロボティクスと中部電力パワーグリッドが共同研究にて開発した技術をベースとした、ドローンを活用した送電設備点検アプリケーションです。鉄塔(支持物・がいし)と送電線(架空地線・電力線)を一括で自動点検できることが特徴で、ドローンと設備の間の安全な離隔距離を確保したうえで、自動航行により均一したデータ取得を行い、ドローンに関する特別な知識を持たない作業員でも簡単に送電線点検業務を実施することが可能です。

POWER GRID Check概要図 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。