KDDIスマートドローン株式会社(東京都)などは2月3日、東京・北区と足立区の間を流れる荒川下流で2機のドローンを同時に自律飛行させる実験を1月に実施したと発表した。機体には株式会社プロドローンの「PD6B-Type3」を物流機として、DJIの「Matrice 300 RTK」を河川巡視機として使った。それぞれのドローンにはKDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」を各機体に搭載。国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所(東京都北区)からKDDIスマートドローンの自律飛行技術「スマートドローンツールズ」の運航管理システムを使い、モバイル通信の環境を整え、遠隔制御した。

PD6B-Type3、Matrice 300 RTKに、KDDIのモバイル通信技術を連携

実験は1月27日、荒川下流で、KDDIスマートドローン、プロドローンのほか、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所、八千代エンジニヤリング株式会社が合同で実施した。実験の目的は河川上空利用ルールの策定と運航管理の有効性確認。「PD6B-Type3」が東京都足立区側にある「都市農業交流館」から飲み物と食べ物を対岸の北区側にある「荒川岩淵関緑地バーベキュー場」に自律飛行で配送し、「Matrice 300 RTK」が北区にある岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定して画像データを取得した。

発表は以下の通り

全国初の河川上空利用ルールの策定に向け、ドローンによるフードデリバリーや河川巡視の実証実験を実施~荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行~

KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン)は2023年1月27日、国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所(所在地:東京都、事務所長:出口 桂輔、以下 荒川下流河川事務所)、八千代エンジニヤリング株式会社(本店:東京都台東区、代表取締役社長執行役員:高橋 努)、株式会社プロドローン(本社:愛知県、代表取締役社長:戸谷 俊介 、以下 プロドローン)と合同で、荒川下流河川内において、全国初(注1)の河川上空利用ルールの策定に向けたフードデリバリーおよび河川巡視の実飛行・運航管理の実証実験(以下 本実証)を実施しました。

■背景

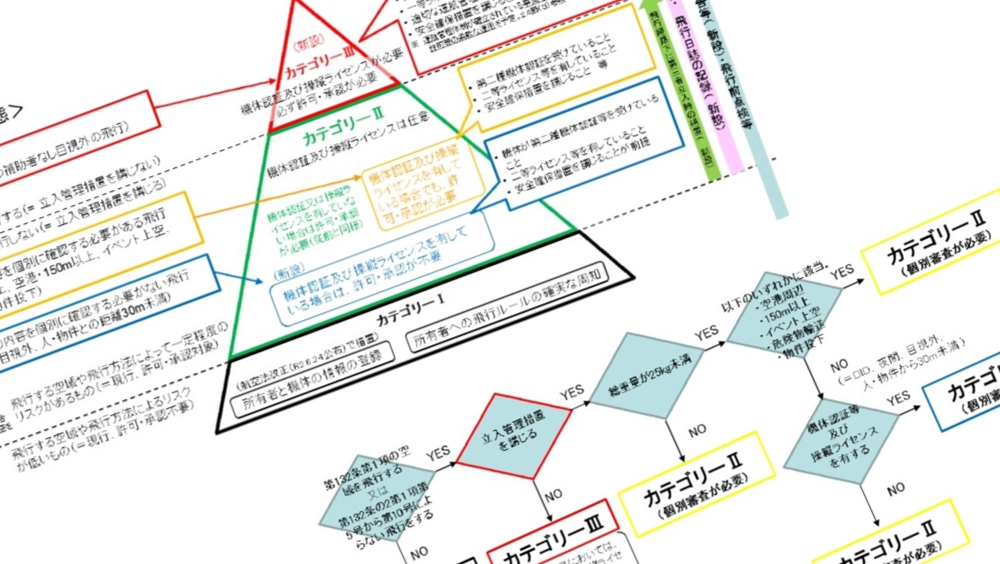

2022年12月に施行された改正航空法で「有人地帯における補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)」が可能となったことを機に、都市部におけるドローンの利活用に期待が高まっています。 ドローンは生産年齢人口の減少に伴う労働力の代替や、災害時における状況把握や物資配送など、さまざまな社会課題を解決するテクノロジーのひとつとして、社会実装に向けた取り組みが進められています。

■本実証について

将来の荒川下流(都心部)におけるフードデリバリーや河川巡視のドローン運航を想定し、荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行させ、河川上空利用ルールを策定する上での実用性・有効性を検証しました。

KDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」(注2)を各機体に搭載し、「スマートドローンツールズ」(注3)の運航管理システムを利用することで、モバイル通信によるドローンの自律飛行を可能とし、事務所内から遠隔制御を実施しました。

1.実施内容

(1)物流・河川巡視用途での実用性・有効性の検証

①フードデリバリー

都市農業交流館内のマルシェの飲食物等を荒川岩淵関緑地バーベキュー場に自律飛行で配送しました。

②河川巡視

岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定し、ドローンの自律飛行により巡視に必要な画像データの取得を行いました。各種データの送受信にもモバイル通信を使用しました。

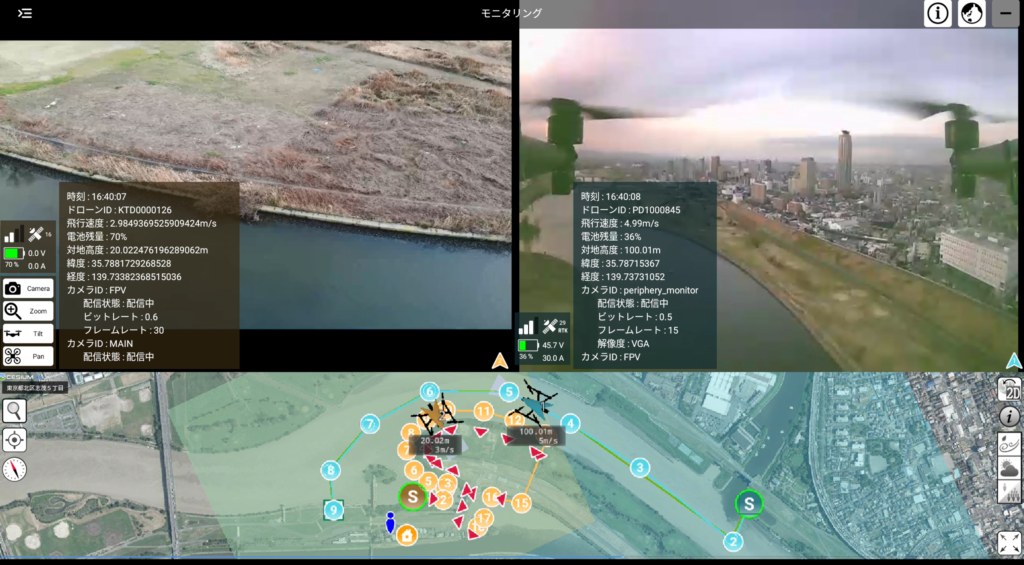

(2)遠隔オペレーションの実用性・有効性の検証

荒川下流河川事務所の災害対策室をオペレーションルームに見立て、運航管理システムを通して、機体の飛行位置、状態、電波状況、GPS 精度、気象情報や、機体に搭載されているカメラからのリアルタイム映像を確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を行いました。

2.使用した機体

・PD6B-Type3(プロドローン製)

PD6B-Type3 「PD6B-Type3」は、最大ペイロード30kgを誇る大型機で、高い安定性と可搬性を両立させた産業用プラットフォームです。レーザー測量機や物資輸送機として、すでに多くの企業、幅広い産業用途で使用されている現行のPD6B-Type2をさらに進化させました。目視外自律飛行に対応し、今後のレベル3、4前提社会において活躍する機体構成となっています。

今回の実証では、①フードデリバリー において飲食物を、荒川をまたいで対岸へ運びました。

・Matrice 300 RTK(DJI製)

Matrice 300 RTK 「DJI Matrice 300 RTK」は、最新の航空技術から着想を得て設計された産業用ドローンです。安定した飛行性能と30倍ズームカメラ、360度衝突回避センサーなどの優れた空撮機能を備え、あらゆる点検や監視での利用に最適な機体です。

今回の実証では、②河川巡視 において、岩淵水門・低水護岸の空撮を行いました。

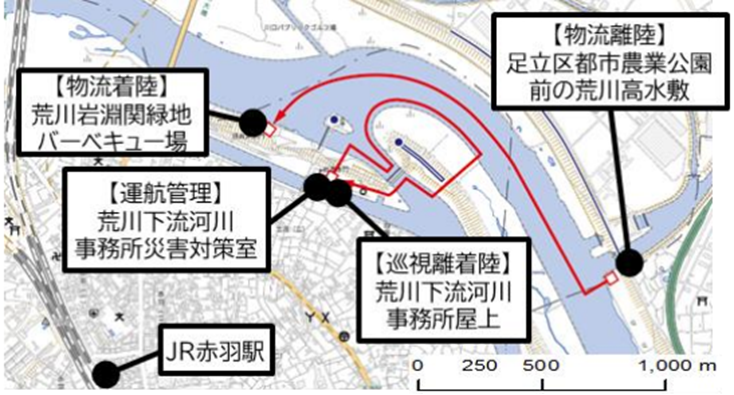

3.飛行ルート

フードデリバリー: 足立区都市農業公園前の荒川高水敷から荒川岩淵関緑地バーベキュー場まで、高度約50~100mで運航しました。

河川巡視 : 荒川下流河川事務所屋上から高度約30mで一帯を運航しました。

本実証の飛行ルート

対岸へ飲食物を運ぶ「PD6B-Type3」

荒川下流河川事務所屋上から飛び立ち河川巡視を行ったMatrice 300 RTK

運航管理システムの画面(機体の飛行位置や河川巡視に必要な情報などを機体搭載カメラからのリアルタイム映像で確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を実施) 4.結果

本実証により、都市部のドローン物流において、河川上空の活用が有効であること、河川巡視において必要な画像データをドローンの自律飛行によって取得できることを確認しました。また、物流用・河川巡視用の2機のドローンを同時に遠隔自律飛行させることで、複数用途のドローンの運航管理を一カ所に集約することの実用性・有効性の検証を行いました。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.10.4

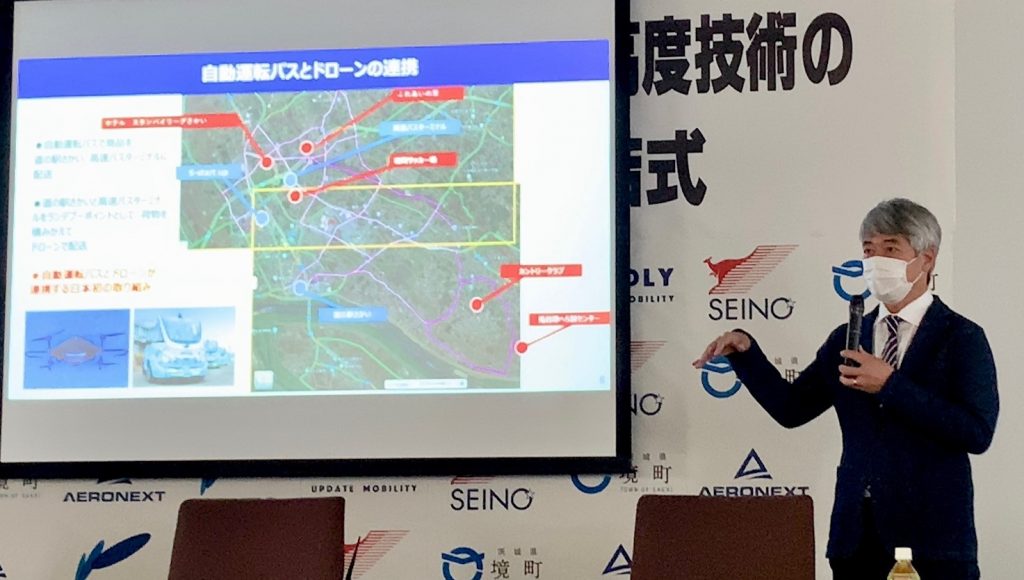

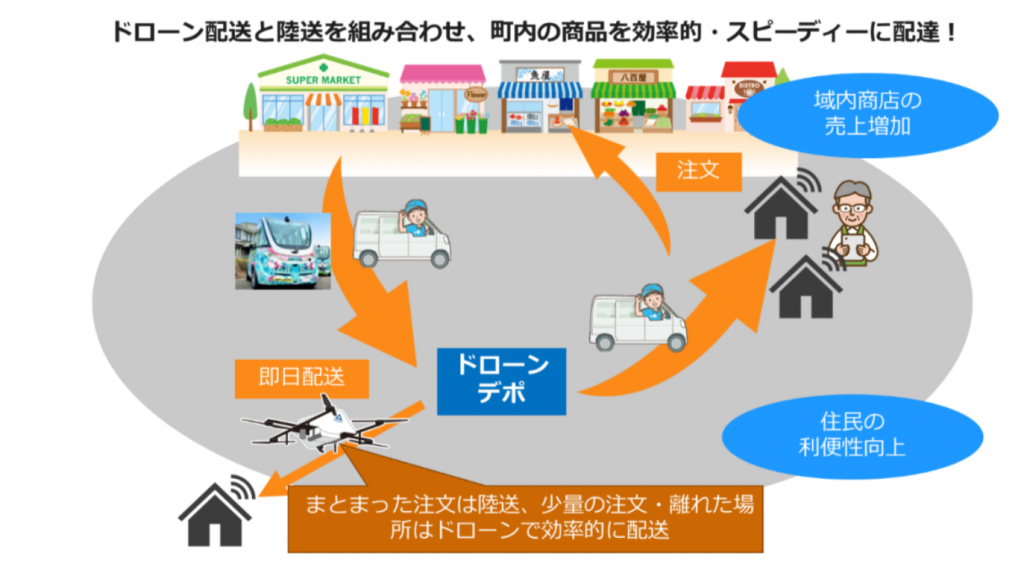

自動運転バスを運航させている茨城県境町が、自動運転バス、自動航行の性能を備えるドローン、トラックなど既存の物流手段を組み合わせて、使い勝手のいい物流サービスを実現する取り組みが11月にも始まることになった。取り組みを進める境町、株式会社エアロネクスト(東京)、セイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)、BOLDLY株式会社(東京)、株式会社セネック(東京)は10月3日、境町役場で連携協定を結んだ。境町の橋本正裕町長は締結式の中で、「公共交通が脆弱でも住み続けられる町をつくりたい」と意気込みを語った。式典後は焼き立てパンを自動運転バスとドローンでリレー輸送して役場まで運んだり、小学生の待つ学校に町の名産のせんべいを運んだりするなど配送を実演した。今後、実証を重ね、11月にサービスを開始する。サービス開始にあたっては、対象エリアの住民から希望者を募り、利用体験のフィードバックをサービスの品質向上に生かす。2023年度中にもいわゆる「レベル4」の飛行を含めた配送サービスの実現を目指す。

住民参加の会員制度でサービス品質を練り上げへ 2023年度めどにレベル4配送実現目指す

境町では2020年以降、自動運転バスの定時運行を導入し町民の移動手段として定着している。この自動運転バスを支えている遠隔管理システム「Dispatcher」に、ドローンの管理も加えることで、無人運転バス、ドローンの両方の遠隔管理を可能にする。さらにトラックなど既存の物流手段も有効に組み合わせて最適化し、無人バス、ドローン、トラックの連携させた境町版の新スマート物流構築を目指す。

利用の対象は町内全域の住民で、複数の町内の商店が参加を表明している。利用者はスマートフォンなどで対象の食料、日用品などを注文をすると早ければ30分以内で届くことも可能になる。政府の進める「デジタル田園都市国家構想」対象事業だ。

連携協定は、次世代高度技術の活用を通じて、観光や産業振興、物流課題の解決、地域防災への貢献、地域の雇用拡大の実現を図ることにしている。荷物を集積し、ドローンが集荷する「ドローンデポ」は整備をはじめている。

境町に導入している自動運転バスは貨客混載を実施し、町内の住民向けの商品を2か所の連携拠点まで運ぶ。ドローンは、自動運転バスから積み替えられた荷物を載せて届け先まで飛行する。なお市街地への届け出は従来通りトラックが担い、市街地の周辺の農村部への配送をドローンが担うなどの役割分担を想定している。

連携協定の締結式で境町の橋本正裕町長は、「境町は公共交通が脆弱なため、動けるうちに嫁いだ娘の近くに引っ越す、といった人口減少が起きています。そんな困りごとをなくしたいというのがこの連携協定の目的です。一人暮らしでも生活に困らない町にしたい。困っている人を助けて、住み続けられる町にしたい。好きな町に住み続け環境を提供したい」と述べた。

ドローンはエアロネクストが株式会社ACSL(東京)などと共同開発した物流専用ドローン「AirTruck(エアトラック)」を使う。荷物を機体内部に格納するため飛行時に荷物が空気抵抗の障害にならない設計を採用するなど、物流に特化した工夫や機構を搭載している。ドローンと自動運転バスの運行管理はBOLDLYが開発したシステム「Dispatcher(ディスパッチャー)」を使う。自動運転バス用の遠隔管理システムとしてスタートしたシステムで、9月にドローンの監視もする「Dispatcher for Drone」を開発したことで一元管理が可能になった。

またサービス開始にあたって、利用を想定している農村部の住民に参加してもらう会員制度をつくる。利用体験をフィードバックしてもらい、より利便性の高いサービスに品質を向上させていく仕組みにする計画だ。

締結式後には、デモンストレーションを実施。役場に近い町立境町小学校では、全校児童が見守る中、ドローンが飛来。自動は上空にドローンが姿を表すと、立ち上がって指をさすなど「すごい、すごい」と笑顔で歓迎した。また、自動運転バスとドローンとの連携の実演も実施。自動運転バスとドローンとが荷物をリレーするランデブーポイントとなる「道の駅さかい」で、自動運転バスが運んできたパンを、係員がドローンに搭載した。ドローンは道の駅から境町役場に隣接する水害避難タワーまで届けると、待機していた橋本町長がそれを受け取り、味を満喫した。

同日発表されたプレスリリースは次の通り

物流専用ドローン「AirTruck」で運ばれた荷物を橋本町長(左)に手渡すエアロネクストの田路CEO

連携協定への期待や意気込みを語る境町の橋本正裕町長

連携協定の締結式のに臨んだセネックの和歌良幸取締役副社長、BOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑兼CEO、橋本正裕境町長、エアロネクストの田路圭輔代表取締役CEO、セイノーHDの河合秀治執行役員(左から)

取り組みについて説明するエアロネクストの田路圭輔CEO

水害避難タワーに到着する物流専用ドローン「AirTruck」

飛来するドローンに歓声をあげる境町小学校の児童

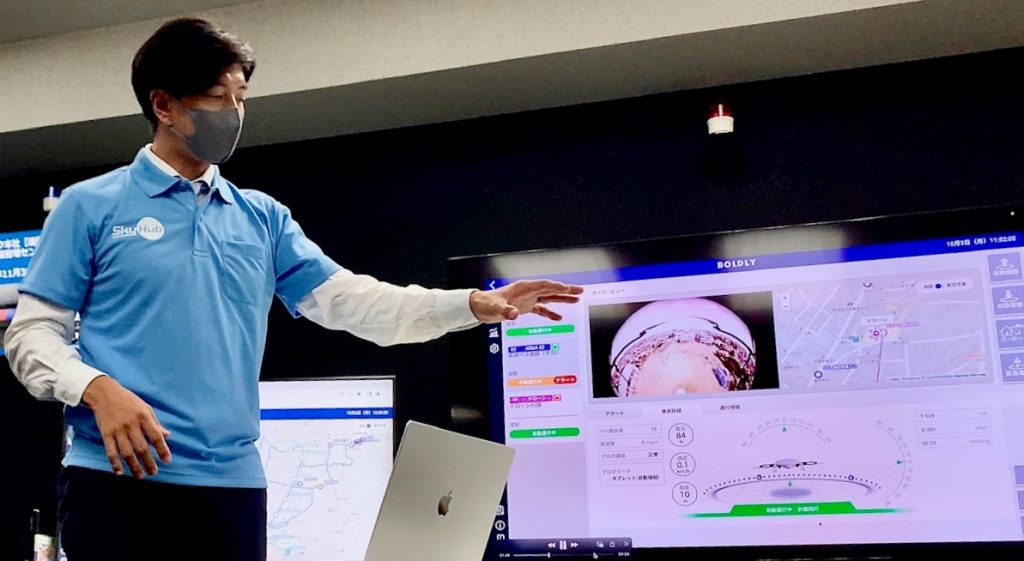

境町に設置した遠隔監視センターで遠隔管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」について説明するBOLDLYの佐治友基代表取締役社⻑

境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バス、ドローンの運行管理について説明するセネックの和歌良幸取締役副社長

自動運転バスからドローンにリレー。ここは人手の作業

自動運転バスから荷物を受け取った「AirTruck」が離陸

ドローンで届けられたパンを食べる境町の橋本町長

「ん~、うまい!」の橋本町長

締結式への取材を迎える受付 茨城県境町におけるドローンや自動運転バスを活用した新スマート物流の実用化に向けて、2022 年 10 月から実証を開始〜2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル 4 のドローン配送サービスの実装を指して〜

茨城県の境町(町長:橋本正裕)、株式会社エアロネクスト(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:田路圭輔、以下「エアロネクスト」)、セイノーホールディングス株式会社(本社:岐阜県大垣市、代表取締役社長:田口義隆、以下「セイノーHD」)、BOLDLY 株式会社(ボードリー、本社:東京都港区、代表取締役社⻑兼CEO:佐治友基、以下「BOLDLY」)および株式会社セネック(本社:東京都新宿区、代表取締役:三浦義幸、以下「セネック」)は、2022 年 10 月に、ドローンや境町で定常運行する自動運転バスを、トラックなどの既存物流と組み合わせて物流を最適化する「新スマート物流」の実用化に向けた実証を開始し、2023 年度中をめどに、日本初となる市街地でのレベル4のドローン配送サービスの実装を目指します。5者は、この取り組みを進めるため、2022年10月3日に連携協定を締結しました。

今回の取り組みでは、境町の住民がスマホアプリで注文したスーパーの日用品や飲食店の料理などを、自律飛行するドローンや自動運転バス、トラックなどを組み合わせて効率的に配送する物流システムの構築を目指し、法制度に沿ってドローンの飛行区域を段階的に拡大しながら実証を進めます。まずは、2022年10月以降に、境町でドローンを2台導入し、充電などが可能なドローンスタンド®(3カ所・予定)および荷物の集約拠点となるドローンデポ®(1カ所)を整備した上で、無人地帯での目視外飛行や市街地での目視内飛行の実証を行い、住民の理解促進やルートの検討を進めます。

2022 年末に予定されているドローンのレベル 4 飛行解禁以降は、無人地帯と市街地でドローンの目視外飛行の実用化に向けた実証を行います。ドローンが飛行できないエリアでは、自動運転バスやトラックを活用して配送を行います。テクノロジーを活用して物流を最適化することで、将来的には、注文から30分以内に商品を受け取れる物流システムの構築を目指します。

日本では、過疎化や地方における公共交通の維持、物流業界の人手不足などが課題となっています。境町は、地方が抱える社会課題の解決に向けて、住民や観光客が移動手段として活用できる自動運転バスを導入して公共交通の維持や地域経済の活性化を推進するなど、積極的な取り組みを進めており、2022年度の補正予算において、ドローンの研究開発およびオーダーメードを行う拠点施設の建設(約4億円)を決定しました。このたび 5者が連携することで、ドローンや自動運転バスを活用した効率的な物流システムを構築し、物流業界の課題解決やCO2削減を図るとともに住民の利便性向上や地域経済の活性化を目指します。

なお、ドローンおよび自動運転バスの運行管理は、BOLDLYが開発した運行管理プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」で行います。BOLDLYが2022年9月に開発した「Dispatcher」のドローン向け機能(「Dispatcher for Drone」)により、「Dispatcher」を自動運転バスとドローンの両方に接続して一元的に管理することが可能になります。これにより、運行管理業務の効率化やコスト削減が実現できる他、将来的には、関連するデータ活用なども期待できます。「Dispatcher」は、2020年11月の境町の自動運転バス導入時から利用されており、境町には自動運転バスの運行に必要なシステムおよびオペレーション体制が整っています。これを土台に、スムーズにレベル4のドローン配送サービスを実装することを目指します。また、今後は、全国の他の自治体と連携して、境町以外の地域を飛行するドローンの遠隔監視を行うことも視野に入れ、取り組みを推進します。

この取り組みは、内閣府のデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)の事業に採択されています。

■各者の役割

・境町:新スマート物流を含むデジタル田園都市国家構想事業の事業主体、企画統括

・エアロネクスト:境町での新スマート物流実装に向けた各種取り組みの全体統括、物流専用ドローン「AirTruck」の提供

・セイノーホールディングス:共同配送モデルの構築、自治体や各事業者との調整、配送ノウハウの提供

・BOLDLY:「Dispatcher」の提供、境町におけるデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2)事業の全体統括

・セネック:境町に設置した遠隔監視センターでの自動運転バスおよびドローンの運行管理

■使用するドローンについて

エアロネクストが物流用途に特化してゼロから開発した可搬重量(ペイロード)5kg、最大飛行距離 20kmの物流専用ドローン「AirTruck」*を使用します。

物流専用ドローン「AirTruck」エアロネクストが株式会社 ACSL と共同開発した日本発の量産型物流専用ドローン。エアロネクスト独自の機体構造設計技術 4D GRAVITY®により安定飛行を実現。荷物を機体の理想重心付近に最適配置し、荷物水平と上入れ下置きの機構で、物流に最適なユーザビリティー、一方向前進特化・長距離飛行に必要な空力特性を備えた物流用途に特化し開発した「より速く より遠く より安定した」物流専用機です。試作機は日本各地の実証実験で飛行し日本 No.1(エアロネクスト調べ、2022 年9月時点)の飛行実績を持ちます。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 株式会社熊谷組、京セラ株式会社、日本電気株式会社(NEC)が、ローカル5G(第5世代移動通信)を活用した不整地運搬車の自動運転実権を実施した。茨城県つくば市の熊谷組技術研究所「本館」、「土質実験棟」にNEC製ローカル5G基地局を設置し、京セラ製ローカル5G対応デバイス「K5G-C-100A」を設置した建設機械を用いた。実験では「屋外実験ヤード内」での高い上りリンクスループット、低遅延を達成可能なことを確認したという。無人化施工は災害時の復旧作業での二次災害防止対策などで必要性が高まっている。

熊谷組技術研究所でNEC製L5G基地局や京セラ製デバイス「K5G-C-100A」搭載建機活用

無人化施工には、映像の高品質化、現場の建機の傾き、振動の大きさなど状況のフィードバック、低遅延伝送が求められている。実験は、ローカル5G環境下での可能性を探るのが目的で、8月22日の発表によると3社は今後も、この通信環境にさまざまなシステムを組み込んで検証実験を継続すると話している。

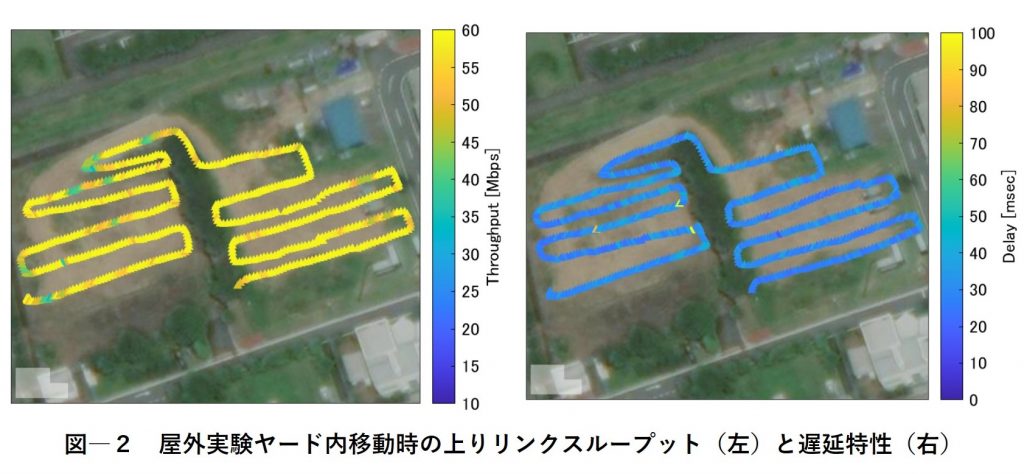

実験が行われたのは6月。つくば市の熊谷組技術研究所の「本館」「土質実験棟」にNEC製ローカル5G基地局を設置。アンテナを「屋外実験ヤード」に向けて調整するなどして、L5Gのシステムを構築した。自動運転の車両には京セラ製ローカル5G対応デバイス「K5G-C-100A」を設置した建設機械を使った。実験により「屋外実験ヤード内」での高い上りリンクスループット、低遅延を達成可能なことを確認したという。

発表は以下の通り

ローカル5Gを活用した無人化施工の実証実験を開始 技術研究所屋外実験ヤードでの遠隔操作と自動運転を実施

株式会社熊谷組(代表取締役社長 櫻野 泰則)、京セラ株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役社長 谷本 秀夫、以下 京セラ)、日本電気株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長 兼 CEO:森田 隆之、以下 NEC)は、熊谷組技術研究所屋外実験ヤードにおいて、無人化施工に不整地運搬車の自動運転を組み込んだローカル5G(第5世代移動通信)の試験環境下で建機の遠隔操作と自動運転の実証実験を6月に実施しました。今後は、継続して本通信環境に様々なシステムを組み込んで検証実験を継続していきます。

1.目的

近年、調査、測量から設計、施工等すべての建設プロセスにおいてICT技術を活用する「i-Construction」に関する取り組みが進んでおり、災害補修時における二次災害予防のための無人化施工技術に注目が集まっています。無人化施工技術の高度化のためには、4Kによる車載カメラ映像の高品質化や、建機の傾きや振動等の現場情報のフィードバックが必要であり、従来よりも高速で低遅延な伝送が可能な無線通信システムの適用が必要となります。地域や産業の個別ニーズに応じて地域の企業や自治体などの様々な主体が構築可能なローカル5G(L5G)に注目し、屋外実験ヤードにおいてL5Gのシステム構築をし、実証実験を実施しました。加えて、ヤード内を移動する建機の位置と通信速度の情報を組み合わせることで、通信状況を視覚化する方法を確認しました。

2.システム基本構成

技術研究所の本館、及び土質実験棟にNEC製ローカル5G基地局を設置し、アンテナを屋外実験ヤードに向けて調整しました(写真―1)。基地局ユニットから土質実験棟内のサーバを経由して遠隔操作室の通信機器まで回線接続が行われております。建設機械上には受信電力情報をリアルタイムで取得できる等の運用自由度の高い京セラ製ローカル5G対応デバイス「K5G-C-100A」を設置しており(写真―2)、車載カメラの映像をIP(インターネットプロトコル)ネットワークの上り回線を通じてパケット伝送を行い、遠隔操作室のモニタに表示することが可能となります(写真―3)。また、基本構成図は以下となります(図―1)。写真3点

図ー1 基本構成図

写真―1 屋外実験ヤード内へ向けられたNEC製ローカル5G基地局とアンテナ

写真―2 京セラ製ローカル5G対応デバイス「K5G-C-100A」(ドーム状のボックスに格納)を搭載した建設機械

写真―3 ローカル5Gでのパケット通信を利用した建設機械の遠隔操作の様子 3.実証実験

屋外実験ヤード内でのスループットや遅延時間測定に関する基礎実験を実施し、基地局間のハンドオーバー機能(移動端末接続する基地局のスイッチ機能)を通じて、屋外実験ヤード内での高い上りリンクスループット、低遅延を達成可能なことを確認しました(図―2)。

4.今後の展開

複数の建設機械にローカル5G対応デバイス(京セラ製「K5G-C-100A」)を接続し、遠隔操作を実施する際の操作性を調査し、現場環境での実験試験運用を行う予定です。免許による周波数帯域の占有可能な特徴を活かし、他端末からの帯域内干渉が発生しやすい無線LANとの特徴の差異を把握しつつ、複数の無線通信システムを併用しながら、建機の遠隔操作と自動走行を高度化することが可能なローカル5Gの本番導入に向けた取り組みを加速いたします。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.6.14

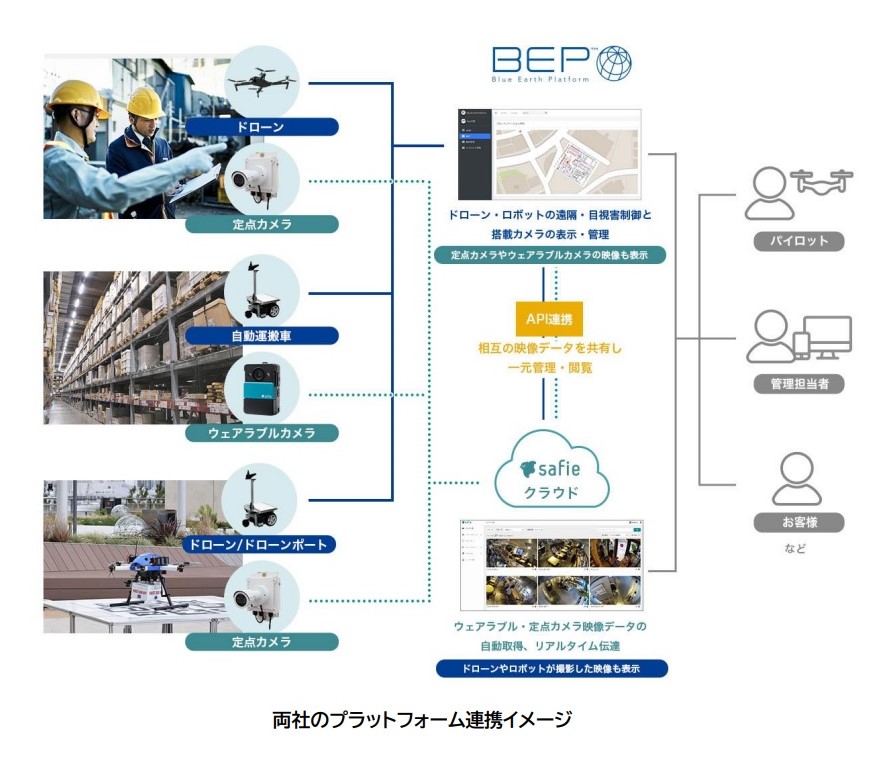

IT機器の連携技術を開発するブルーイノベーション株式会社(東京都文京区)と、クラウド録画サービスのセーフィー株式会社(東京都品川区)は、双方の技術を連携させ「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」の開発、実証、提供を進めることで合意し業務提携した。ブルー、セーフィーの両者がそれぞれ、6月9日に発表した。6月21日に千葉・幕張メッセで開幕するJapan Drone2022では、ブルーイノベーションの出展するブースでリアルタイム映像伝送・統合管理ソリューションのデモンストレーションを披露する。また、実証運用も受け付ける予定だ。

Japan Drone2022でデモンストレーション

「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」は複数のデバイスで取得した映像をリアルタイムにクラウド伝送し、映像データの一元管理と連携までを総合的にサポートする技術。ブルーが開発した複数の機器を連携させ遠隔で自動制御できる独自のAPI連携技術BEP(Blue Earth Platform)」と、セーフィーのクラウド録画サービスSafieを連携する。ブルーはドローンと別のロボットを連携させることにより、ひとつの指示で業務を遂行させるソリューションを、BEPをベースに構築している。ブルー、セーフィーは「映像を核とした業務の省力化・自動化、現場DXの推進、社会課題の解決に貢献しする」と抱負を述べている。

発表は以下のとおり

両社のプラットフォーム連携により、ドローンやロボット、ウェアラブルカメラなどの映像データをクラウド上で一元管理・連携。映像利活用による現場DXを推進

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長CEO:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)と、クラウド録画サービスシェアNo.1※1 のセーフィー株式会社(東京都品川区:代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下 セーフィー)は、複数のドローンやロボット、各種デバイスを遠隔・目視外で自動制御・連携させることができるデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform®(以下「BEP」)」※2 と、クラウド録画サービス「Safie(セーフィー)」※3 を連携させた「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」の提供に向け、業務提携しました。

本提携により、ドローンやロボットなどに搭載した「動くカメラ」と作業員に装着した「ウェアラブルカメラ」、特定箇所に据えた「定点カメラ」など、複数のデバイスで撮影した多様な映像データをクラウド上でリアルタイムに一元管理・連携させることが可能となります。これにより、公共機関やインフラ業界、物流、災害対応など様々なシーンで映像を活用した業務の遠隔化や自動化が期待できます。

×

なお、6月21日(火)~23日(木)に、幕張メッセで開催される「Japan Drone2022」のブルーイノベーションブース(ブースNo.AG-11 https://www.blue-i.co.jp/japan-drone/)において、両社のプラットフォームを連携させたリアルタイム映像伝送・統合管理ソリューションのデモンストレーションを行うとともに、実証運用の受付を開始する予定です。

■本取り組みの背景

現在、公共機関やインフラ点検、物流・流通、警備・保安などの産業分野で人材不足が進んでおり、現場業務での安全性の確保に加え、業務効率の改善などを目的に、データ利活用によってそれらを解決することが目指されています。中でも、人の目を代替する映像データで現場を見える化することで保管される用途は多く、ウェアラブルカメラや定点カメラ、さらにドローンやロボットなどを活用した映像の利活用が望まれています。

一方、各デバイスによって撮影できる場所や対象が限られる上、それぞれが撮影した映像データは別々に保存・管理されているため、映像の内容確認や撮影場所の特定、相互のデータ連携などの業務が煩雑になり、結果として映像利活用による業務の省力化や自動化が進んでいないという課題があります。

■本取り組み内容

これに対し、両社のプラットフォームであるBEPとSafieを連携させ、BEPで制御されているドローンやロボットが取得した映像データと、セーフィーのウェアラブルカメラや定点カメラが取得したデータを一元化することで、以下が可能となります。

・ドローンやロボットに搭載のカメラ、ウェアラブルカメラ、定点カメラといった各カメラが取得する映像の統合、連携による「業務一元化」

・ドローンやロボットの稼働状態および周辺の安全確認における「業務省力化、自動化」

・ドローンやロボットでは入れない場所(狭小空間や密閉空間など)での、ウェアラブルカメラや定点カメラの映像データ取得による「業務対象範囲の拡大」

・撮影対象や業務にあわせた撮影デバイス選択による「業務最適化」

■今後の展開

今後両社は、多彩なデバイスによる映像取得からリアルタイムなクラウド伝送、映像データの一元

管理と連携までトータルサポートする「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」の共同開発と

実証運用を進め、映像を核とした業務の省力化・自動化、ひいては現場DXの推進ならびに社会課題

の解決に貢献していきます。

* * *

ブルーイノベーション株式会社 熊田 貴之 代表取締役社長CEO コメント

地球温暖化に伴う災害や感染症の増加、高度成長期以降に整備されたインフラ施設の老朽化に伴う維持管理の負担増、少子高齢化に伴う労働人口減少などの課題解決の手段として、ドローンやロボットによる業務の省力化・自動化、DX化が急激に進んでいます。そこでは広域・多岐に渡るデータ取得と管理が必要であり、その中でも死角のない、リアルタイム映像による「見える化」は重要です。今回のセーフィーとの取り組みを通し、業務改善・DX化推進に貢献できるものと確信しています。

セーフィー株式会社 佐渡島 隆平 代表取締役社長CEO コメント

今回、私たちの映像プラットフォームと、人とロボットを繋ぎ、社会課題を解決するブルーイノベーション提供のプラットフォームを連携することで、ドローンやロボットのような業務の省人化や無人化を支援するテクノロジーの映像データをクラウド化する一歩を踏み出すことができ、それらをより有効活用することが可能になります。今後、益々活用が進む先端技術の有効活用化を支援することで、公共機関やインフラ業界の現場におけるDXを推進していきたいと考えています。※1) テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査」より

※2) デバイス統合プラットフォーム 「Blue Earth Platform®(BEP)」とはBEPは、複数の自律移動ロボットを協調・連携させて複雑な業務を達成させるためのソフトウェアプラットフォームです。「ロボットを動かす」「情報を集める」「情報を管理する」にフォーカスしており、利用者は自律移動ロボットのスペックや制御方法等を意識することなく、ネットワーク上で繋がった複数のドローンや

ロボットが、ひとつの命令で複数の業務を自動で遂行します。※3) クラウド録画サービス「Safie(セーフィー)」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売り、土木・建設、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

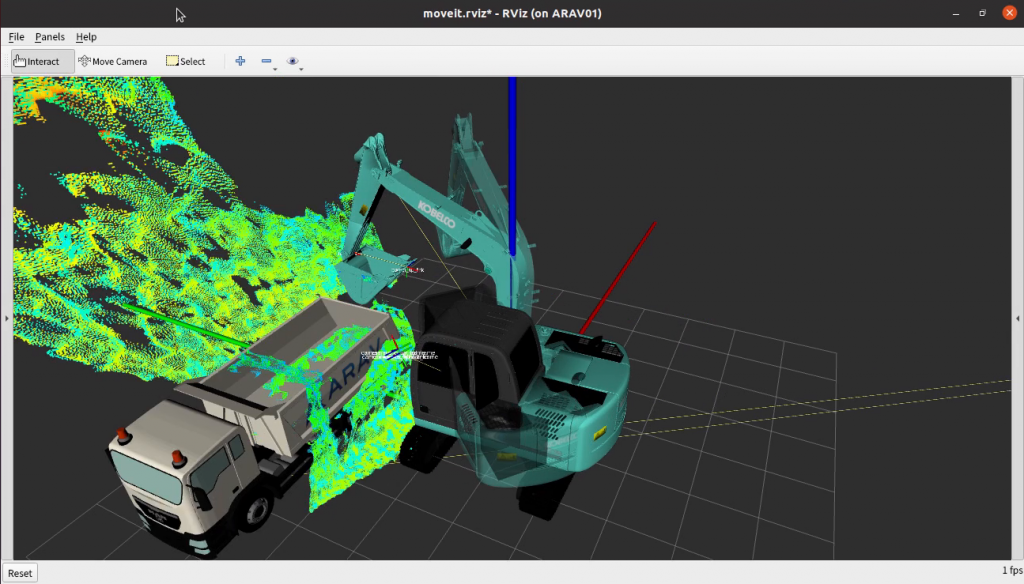

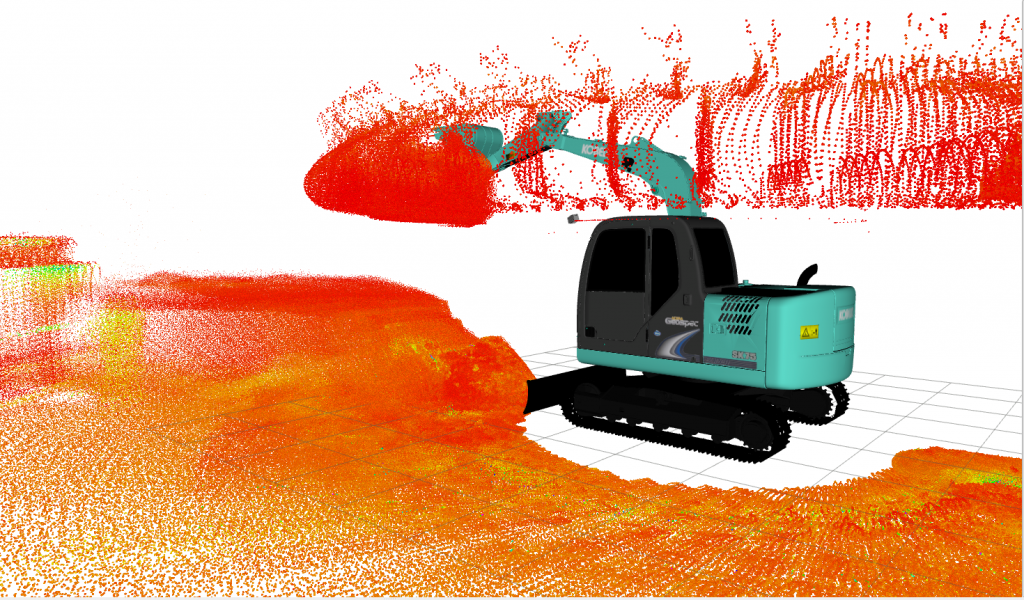

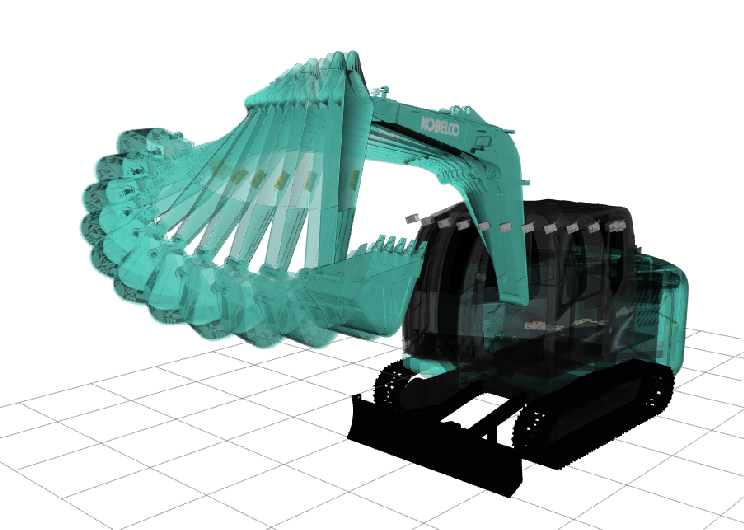

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 建設現場DXのARAV株式会社(東京都文京区)は、遠隔システム開発を手掛ける合同会社ビスペル(静岡県富士市)と共同で、油圧ショベル作業の自動化システムを開発、事業化を開始した発表した。このシステムを使うことで、油圧ショベルが掘削からダンプトラックなどへの積み込みを自律的に行うことができる。ARAVは2021年中にこのシステムの建設現場への実証導入を目指す。

メーカー問わず後付け可能 21年中の現場導入目指す

ARAVは東京大学発の建設現場のDX・自動化支援を手掛けるスタートアップ。昨年6月にはビスペルと共同で油圧ショベルのインターネットを経由したリアルタイムの遠隔操作に成功している。今回開発したシステムでは、油圧ショベルが掘削からダンプトラックへの積み込みまで一連の作業を自律的に行うことができる。システムはメーカー、機種を問わずいずれにも対応する。既存の建機に後付けが可能だ。

事業化にあたり行った実証実験では、自動運転機能を搭載した無人油圧ショベルが、有人操作の油圧ショベルから受け取った残土を、有人操作のダンプトラックに自律的に繰り返し載せることができることを確認した。

この実証事業は内閣府と準天頂衛星システムの運用等事業を行う準天頂衛星システムサービス株式会社(東京都府中市)の「2020年度みちびきを利用した実証事業」に採択された事業で 準天頂衛星みちびきのセンチメータ級測位補強サービスを活用し評価試験を実施した。

油圧ショベルによる自律的な掘削・積み込みは、「建機・周辺環境の状態認識」と「掘削・積み込み動作の生成と実行」を繰り返すことで可能になっている。「建機・周辺環境の状態認識」は、姿勢センサやGNSS, 3D LiDARなど複数のセンサで、有人操作のダンプトラックの動作も含めて状況を観測し、ARAVの技術で統合することで実現させた。また「掘削・積み込み動作の生成と実行」にはARAVのモーションプランニング技術で、掘削すべきポイントから積み込みポイントへの動きを自律的に計算して動作が生成・実行されるという。

ARAVは、2021年中に本システムの建設現場への実証導入を目指す。特に繰り返し動作が過酷な残土積み込みタスクを対象に自動積み込み油圧ショベルのサービス展開を図る方針だ。同社はこのシステムが、より少ない人数で今までの作業を行うことを可能にすることを通じ、安全確保やオペレーター不足などの課題解消に貢献したいと意気込む。あわせて建設機械の自動化・遠隔化の共同実証実験パートナーを募集している。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2020.2.20

ロボット技術の集積を目指している埼玉県は2月14日、遠隔操作ロボットをテーマにした「第14回埼玉ロボットビジネス交流会」を新都心ビジネス交流プラザ(さいたま市中央区)で開催した。遠隔コミュニケーション技術「AVATAR(アバター)」で話題を集めるANAホールディングスの深堀昴氏が、大分市の大分県立美術館「OPAM」と同時中継でつなぎ、さいたま市にいながらOPAMを歩き回る実演をまじえ、「物理駅距離からの解放」について紹介した。このほかドローン開発の株式会社エンルート(埼玉県朝霞市)を創業し(その後退任)、現在は株式会社アトラックラボ(埼玉県三芳町)の代表をつとめる遠隔ロボット技術開発の第一人者、伊豆智幸氏らが登壇した。

YAOKIの中島氏、BodySharingの岩崎氏も

ANAホールディングスの深堀さんは、大分県立美術館に置いてあるnewmeにAVATAR-INすることで、さいたま市にいながら、大分の美術館で案内をうけて館内の見学体験をデモンストレーションした 埼玉県がロボットビジネス交流会を企画したのは、県として先端事業に力を入れているためだ。平成26年度から、ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エネルギー、航空・宇宙の5分野を中心に産業集積を目指す「先端産業創造プロジェクト」を推進していて、交流会はその活動の一環として企画された。

埼玉県産業労働部先端産業課長の高橋利男さんは「遠隔技術は高齢者の見守り、遠隔教育、スポーツなどで使われ始めており、今後は遠隔医療などとして社会課題の解決に期待が寄せられている。来年度は先進的な技術を埼玉県、あるいは日本の社会課題を解決するイノベーションの創出支援に取り組む」と表明し、県としての意気込みの強さを示した。

講演では、ANAの深堀ディレクターが、ANAがAVATAR技術に乗り出している背景について、ANAがヘリコプター2機で航空事業に参入したベンチャーだった成り立ちがあることや、人類にとって移動は歴史的に課題であり続け、その克服がイノベーションにつながってきたこと、ANAとして目指している世界中をつなぐというビジョンの達成は、エアライン利用者が世界の6%にとどまる中、実現が困難なことなどを紹介した。非営利組織XPRIZE財団が主催するコンペティションをきっかけに、ANAの事業として全社的に力を入れているという。

そのうえで移動できる台座、ディスプレイやカメラなどから構成される独自開発のAVATARロボット「newme(ニューミー)」を紹介。大分県立美術館にあらかじめ置いてあるnewmeに、さいたまにいるユーザーがログイン(AVATAR-INという)し、美術館に待機していたスタッフに案内を受けて見回る体験を披露した。またこの技術を可能にする超低遅延データ転送システムについて、2020年5月に提供をはじめると話した。

深堀さんは「アバターには誰でも入れるが、入るとロボットに個性そのものになる。単身赴任している父親が家庭に置いてあるnewmeにAVATAR-INすると、うちにいる娘さんはnewmeを“パパ”と認識する。おもしろいことにペットもそう認識する。この技術を通じ、ANAは2050年までに物理的距離と身体的限界をゼロにする瞬間移動手段となることを目指す」と話した。

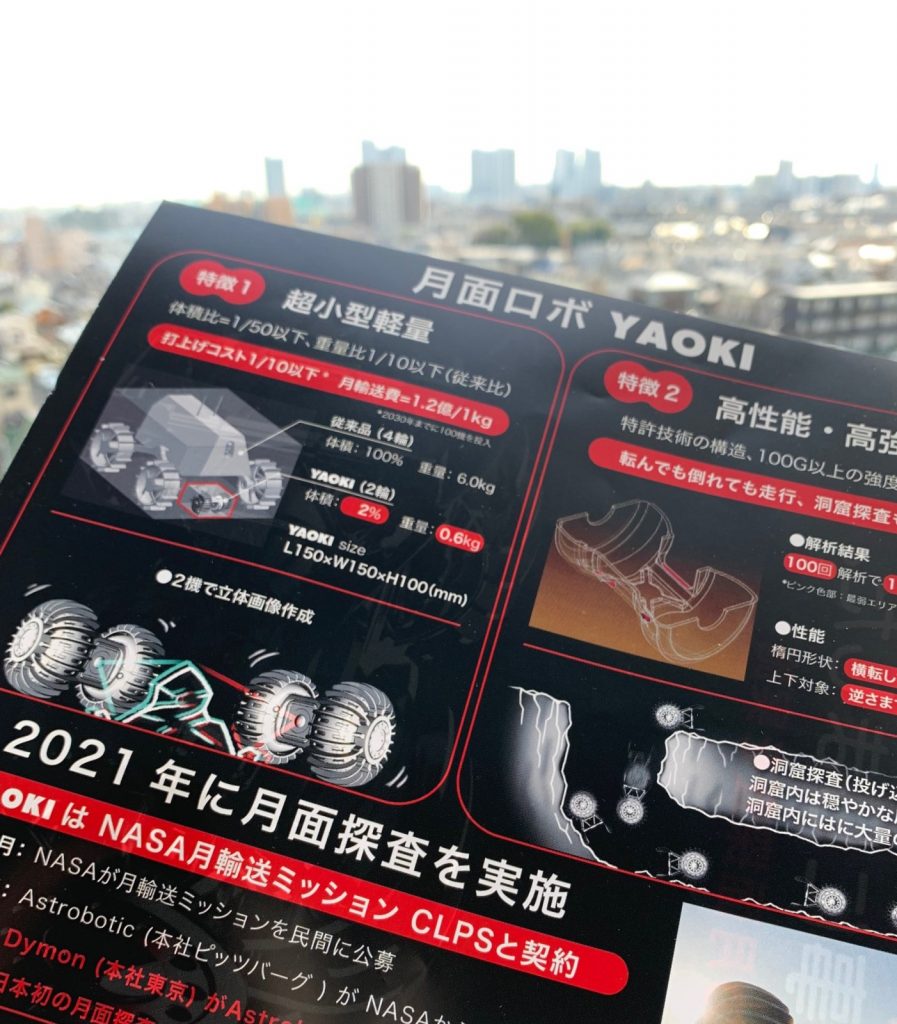

次に登壇した月面探査ロボYAOKIを開発した株式会社Dymon(ダイモン、東京)のCEOでロボットクリエイターの中島紳一郎さんは、手のひらサイズのYAOKIの実物を持参。「超小型軽量で月への打ち上げコストを10分の1以下にした。転んでも倒れても走行不能にならないことから、“七転八起”でYAOKIと名付けた」と説明した。20201年には月面探査を実施し「水が存在することは確認できているがそれを洞窟探査する」と表明した。

アトラックラボの伊豆智幸さんは、無人移動ロボットで使われる技術と用途についてLidarやAIを活用して農業などに転用できる技術を紹介。「3万円ほどで購入できるセンサーなどを使うことで、人がいれば避けることもできるなど可能性が広がってきた」と紹介。地面に落ちている栗を、小石、工具などと見分けて拾うロボットを紹介。「お金持ちのお客さんにはゼロをひとつふたつ足しますが、そうでなければ技術を開放したい」と会場の笑いを取りながら説明した。

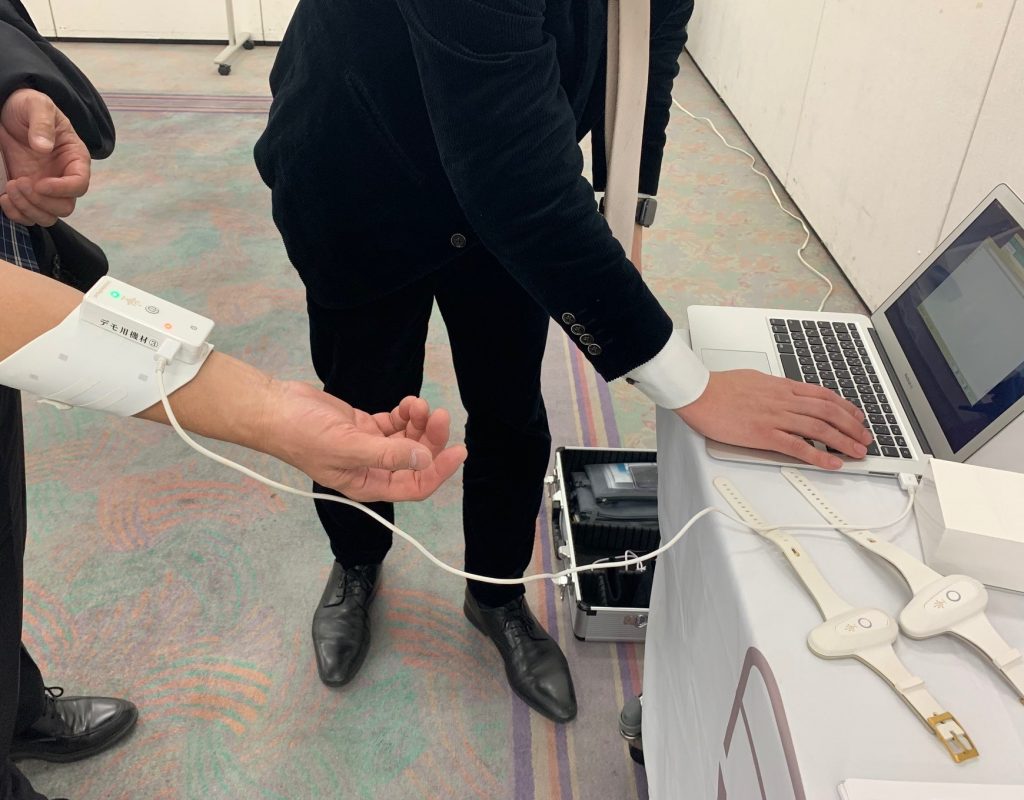

触感や身体感覚を共有する技術、“BodySharing”の開発を手掛けるH2L株式会社の岩崎健一郎さんは、手首にパルスメーター状のデバイスをまくと、コンピューターから信号を受けて、手首を動いたり、指が曲がったり伸びたりする技術をデモンストレーション。「VR、AR、ロボティクス、ヘルスケア分野で活用が見込まれる」と紹介。すでに、配電盤の作業員向けに、危険な作業をしてしまう場合に刺激を受ける研修に用いられていることなどが紹介された。岩崎さんは「リモートワークで身体を使う業務ができるようになる」と、活用を拡大したい考えを表明した。

このあと参加者をまじえての懇親会で、登壇者を中心に、それぞれの技術を活用する提案などの議論が盛り上がった。埼玉県は今後も、ロボット先端産業に力を入れる考えだ。

講演後に質問の手があがるなど大きな反響があったANAホールディングス深堀昴さんの講演

YAOKIを開発したDymonの中島紳一郎CEO

会場に持参された走行不能にならない月面探査機YAOKI

YAOKIは2020年の月面探査を計画している

無人移動ロボットについて講演するアトラックラボの伊豆智幸さん

H2L岩崎さんはBodySharingの可能性について講演

BodySharingではコンピューターの指示でテック日や指が動くデモンストレーションが行われた AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。