一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は1月27日、東京・丸の内の東京會館で新年の集いを開催した。来賓や会員、報道関係者など150人が新年のあいさつを交わした。JUIDAの鈴木真二理事長は毎年恒例になっている年間スローガンを「未来創生元年」と発表した。

11月のISO東京会議でJUIDAが事務局に 山東氏は「防衛面からも開発を」とあいさつ

鈴木理事長はあいさつの中で、海外28か国・地域と41の連携を結ぶなど国際活連携を積極していることなど主な活動や現状を紹介した。

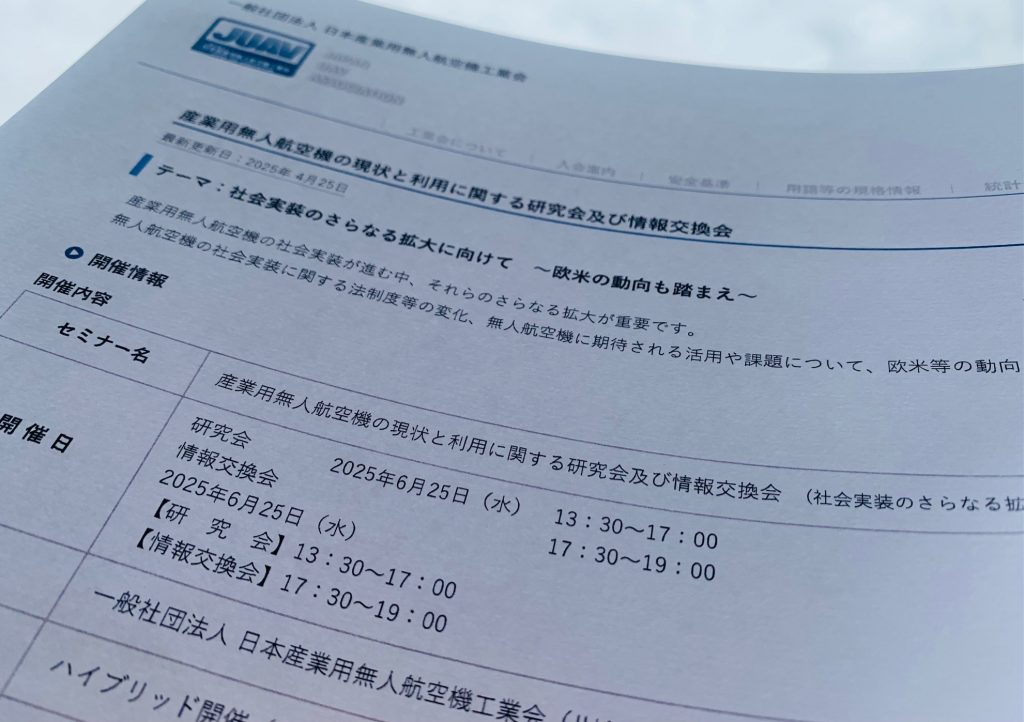

昨年(2024年)12月時点では会員が27875、認定スクールが233校で、今年(2025年)1月15日に加賀(石川県)にドローン用飛行場を新規にオープンさせたほか、ドローン防災スペシャリスト教育講座も開始したことを報告。11月17日には東京でドローンに関わる国際標準を検討する「ISO/TC20/SC16」東京総会が開かれることや、JUIDAがその事務局を担うことも伝えた。ここではフライトシミュレーター規格づくりが進められているという。

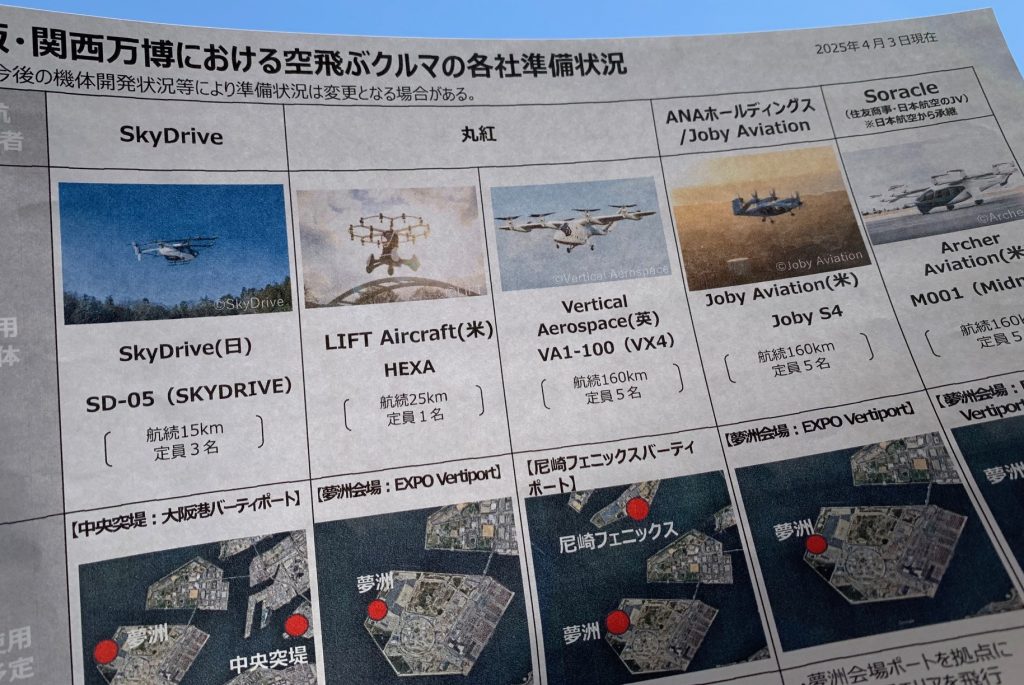

さらに4月に開幕する大阪・関西万博でのドローン利用に関わる安全運航ガイドラインづくりを万博のオフィシャルスポンサーとして担っていること、現在3つの自治体と結んでいる防災協定について、7つの広域自治体、2つの政令指定都市と締結準備に入っていることも発表した。

毎年この時期に公表しているスローガンについては、「JUIDAが11年目に入り、新たなスタートを切ったという趣旨で、『JUIDA未来創生元年』と発表させて頂きます」と述べた。

鈴木理事長のあいさつに続き、国会議員、中央省庁の代表らによるあいさつが行われた。自民党の田中和則元復興相は前年までドローン議連(無人航空機普及・利用促進議員連盟)の会長代理としてあいさつしてきたが、今回初めて会長としてあいさつ。「今日、ドローンは各分野で大活躍しています。中国が先行しているといわれますが、日本は日本独自の知恵を絞りメーカーとしても運用としても世界に発信できればいい。ドローンに携わるみなさまがこの仕事を選んでよかったと思えるようになればいいという思いでおります」などと述べた。

山東昭子元参議院議長はドローン議連顧問として登壇し、「10年前には多くの方が知らなかったものが、今はなくてもならないものになりました。平和を前提にビジネスをしたために世界のマーケットへの道が狭くなってしまっている気もします。技術はすばらしいので、軍事、というと語弊があるかもしれませんが、防衛の面でも国益を守る意味で、開発、研究が進むことを期待しています」などと述べた。

このほか鶴保庸介元特命担当相がドローン議連会長代理として登壇しドローン議連が発足した経緯などについて説明した。「環境変化が激しく速い。みなさんの提案を受けて政策に反映させていきたい」とあいさつした。牧島かれん元デジタル相がドローン議連副幹事長として寄せたメッセージを司会が代読した。

このほか、経済産業省製造産業局航空機武器産業課次世代空モビリティ政策室の滝澤 慶典(たきざわやすのり)室長、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の斎藤賢一課長があいさつした。

このあと関係者、来賓、JUIDA幹部らが乾杯し、これを合図に会員同士の懇親が進んだ。

国会議員、関係省庁の代表ら来賓があいさつ

JUIDA鈴木理事長はあいさつの中でJUIDAの活動などを報告

JUIDAの青木義男顧問の発生で乾杯

鈴木理事長が2025年のスローガンを発表 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.12.3

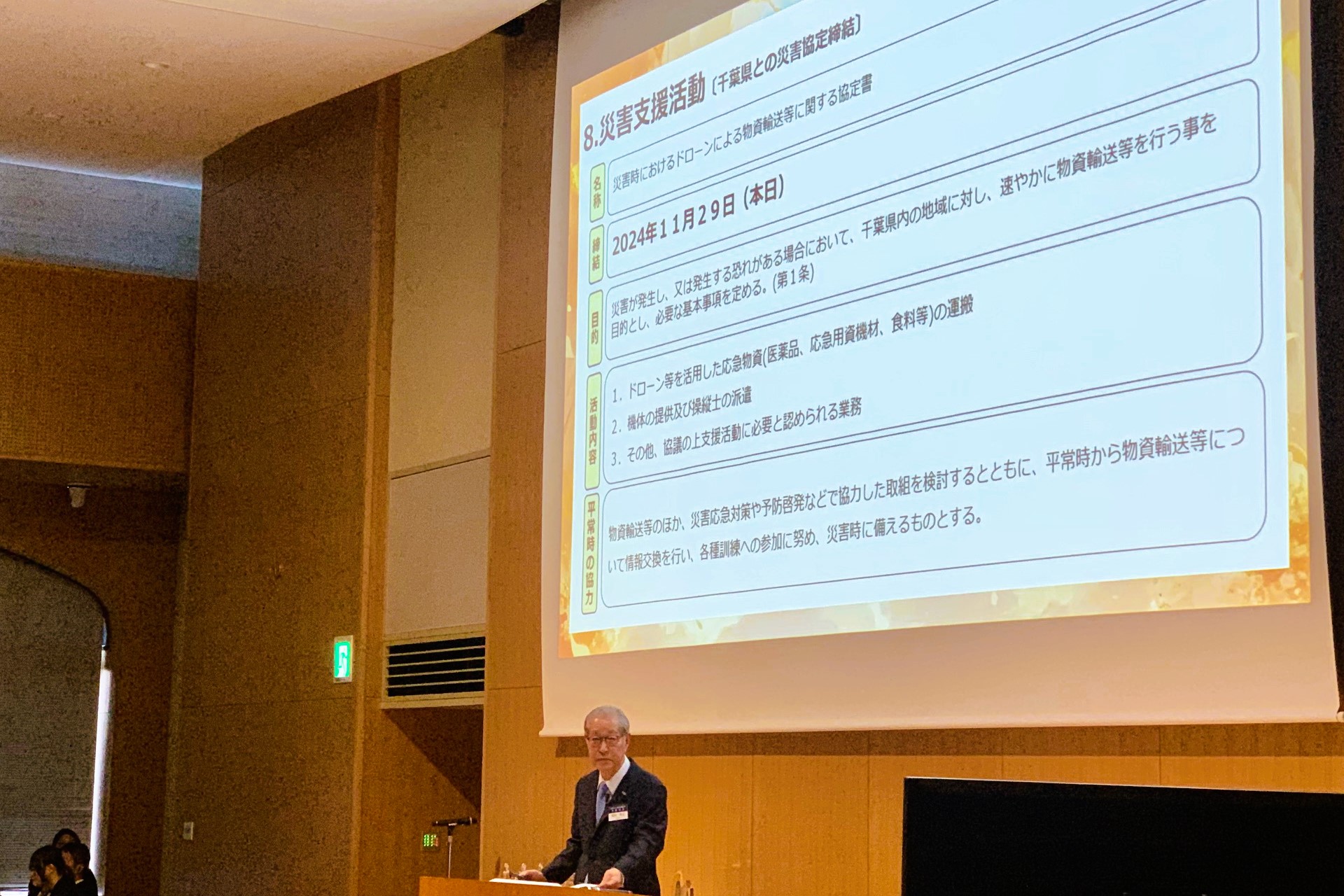

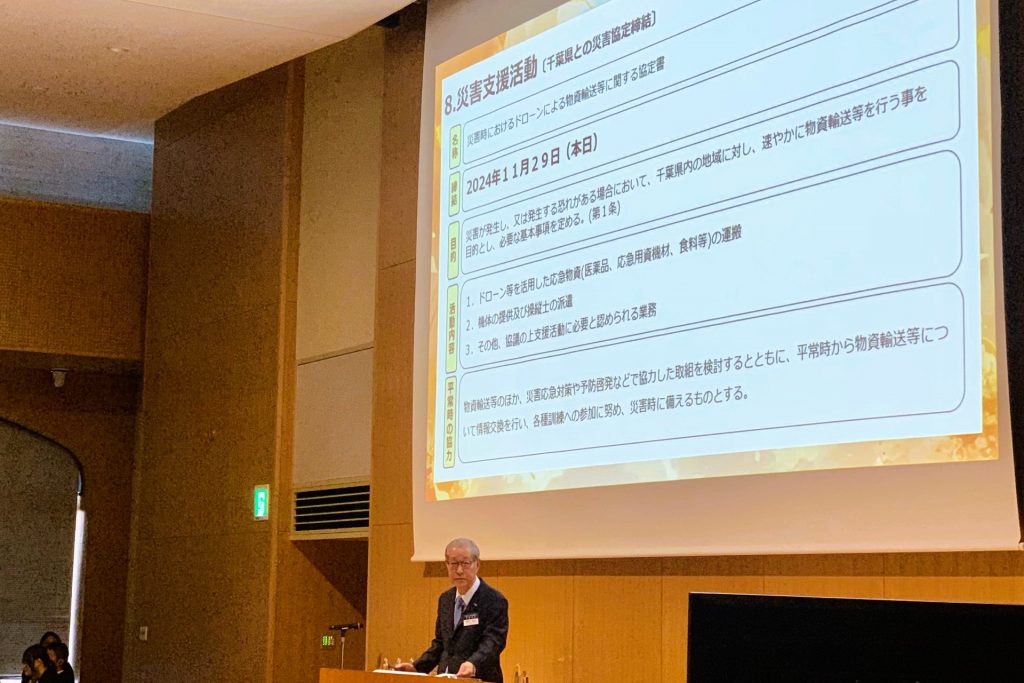

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と千葉県は11月29日、「災害時におけるドローンによる物資輸送等に関する協定」を結んだ。両者が同日、それぞれ発表した。JUIDAは同日、東京都内で開催した「JUIDA認定スクールフェスタ」の中で協定締結を参加者に報告した。JUIDAはフェスタの中で、「ドローン防災スペシャリスト教育」の導入方針や、災害対応委員会の創設計画など、防災の取り組みに力を入れる姿勢を示した。

JUIDA、フェスタで「災害対応委員会」「D³(ディーキューブ)」設置方針表明

協定は、災害時に医薬品、応急用敷材、食料などの応急物資をドローンで運搬することが内容だ。また協議のうえ必要と認められたドローンによる支援活動も可能になることも盛り込んだ。

千葉県は「災害時におけるドローンによる物資輸送等に関する協定」の協定により、「災害時にドローンを活用した物資輸送等ができるようになり、支援物資を運搬するための多様な手段を確保することで、今後も迅速な災害対応を実施してまいります」と説明している。

JUIDAは自治体との防災協定を進めていて、すでに大分県などと結んでいる。東日本の自治体とは千葉県が初めてとなる。JUIDAは「この協定に基づき、JUIDA は災害時にドローンを活用した物資輸送等において千葉県での支援活動が可能となります。支援物資の運搬等の手段としてドローンを活用し、迅速な災害対応を実施して参ります」と抱負を述べている。JUIDAは締結当日に東京大学山上(さんじょう)会館で開催された会員向け交流、情報提供ミーティング「JUIDA認定スクールフェスタ」で協定の締結に言及し「平時でのドローンの活用も検討いていくことになります」と説明した。JUIDA認定スクールフェスタでは、災害関連として千葉県との防災協定に加え、「ドローン防災スペシャリスト教育」の導入方針や、「災害対応委員会」の設置計画、被災地への派遣チーム「JUIDA D³(ディーキューブ=JUIDA Drone Disaster Dispacher)」の創設方針などが伝えられるなど、防災への意気込みを強く印象付けた。

JUIDAの鈴木真二理事長も認定スクールフェスタでの冒頭のあいさつで「毎年スローガンを発表していて2024年は『ドローン社会貢献元年』でした。年明けの能登半島地震で防災活動に取り組んだことが背景にあります。この取り組みで齋藤健前経済産業大臣から感謝状も頂きました。JUIDAはドローン活用の提言、国や自治体との連携、民間防災協力、防災教育のたちあげに取り組みます」と述べ、防災を重視している姿勢をみせた。

このほかフェスタでは、経済産業省製造産業局次世代空モビリティ政策室の滝澤慶典室長、 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の齋藤賢一課長が来賓としてあいさつした。JUIDAの熊田知之理事・事務局長は防災関連とともに、会員サービス、グローバルの取り組み、国際標準化の取り組み、JapanDroneなどビジネス機会に関する取り組み、学術振興の取り組みなど重点施策を説明した。経営企画室室長の田口直樹氏も登録更新や監査システムについて、岩田拡也常務理事も情報収集などについて報告した。

認定スクールの表彰も行われ、恒例のスクールアワードはゴールドにSKY FRIENDS ACADEMY、シルバーにサイワークスドローンスクール、ブロンズにドローン合宿岡山校を選出。取り組みを社会貢献や独自性などの視点で評価する理事長賞には、スマート林業講習に取り組んだFALCON DRONE SCHOOLを選出した。

親切した「優良登録講習機関賞認定証」は14法人に贈られた。表彰されたのは、株式会社スリーアイバード、田中電気株式会社、双葉電子工業株式会社、株式会社東北高速道青森、株式会社ミラテクドローン、株式会社スカイフォトサービス、株式会社ドリームモータースクール、有限会社オーシャン・クルー、株式会社札幌篠路自動車学校、日本DMC株式会社、株式会社ナスコ、丸山建設株式会社、株式会社ラパン・トルテュ、一畑工業株式会社の各法人だった。

認定スクールフェスタの会場の様子

認定スクールフェスタ会場入り口

あいさつする鈴木真二理事長

経済産業省製造産業局次世代空モビリティ政策室の滝澤慶典室長

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の齋藤賢一課長

JUIDAの熊田知之事務局長

JUIDAの田口直樹経営企画室長

JUIDAの岩田拡也常務理事

千葉県との防災協定について報告するJUIDAの熊田事務局長

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.10.3

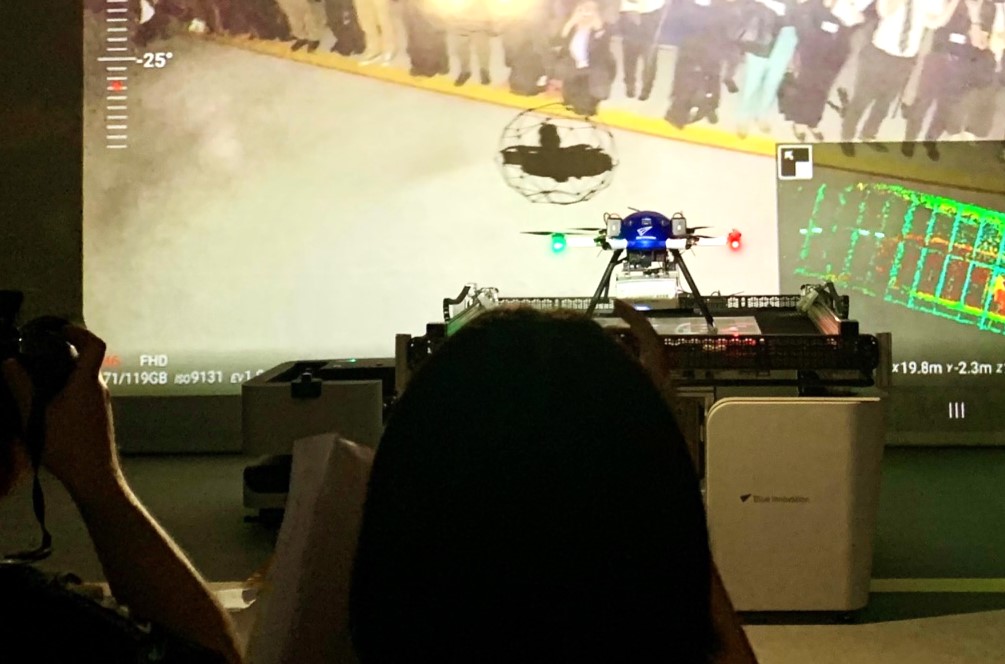

東京都内に竣工した大規模物流施設「MFLP・LOGIFRONT東京板橋」に、ドローンの実証実験が可能な施設「板橋ドローンフィールド(板橋DF)」が誕生し、10月2日にお披露目された。LOGIFRONT東京板橋は三井不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社が開発した地元と協議を重ねて竣工した「街づくり型物流施設」でドローンフィールドは物流施設に寄せられる新産業創出機能に対する期待を担う。ドローンフィールドは一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、ブルーイノベーション株式会社が監修した。飛行用ネットフィールドやドローンポートが備わり、稼働中の物流施設を使った実験も可能で、都心の実験場の開設で、高頻度の実験が可能になる。会員制コミュニティも運用し共創を加速させる。

ネットフィールド、ラウンジ、ドローンポートなどそろう 物流施設での実験も可能

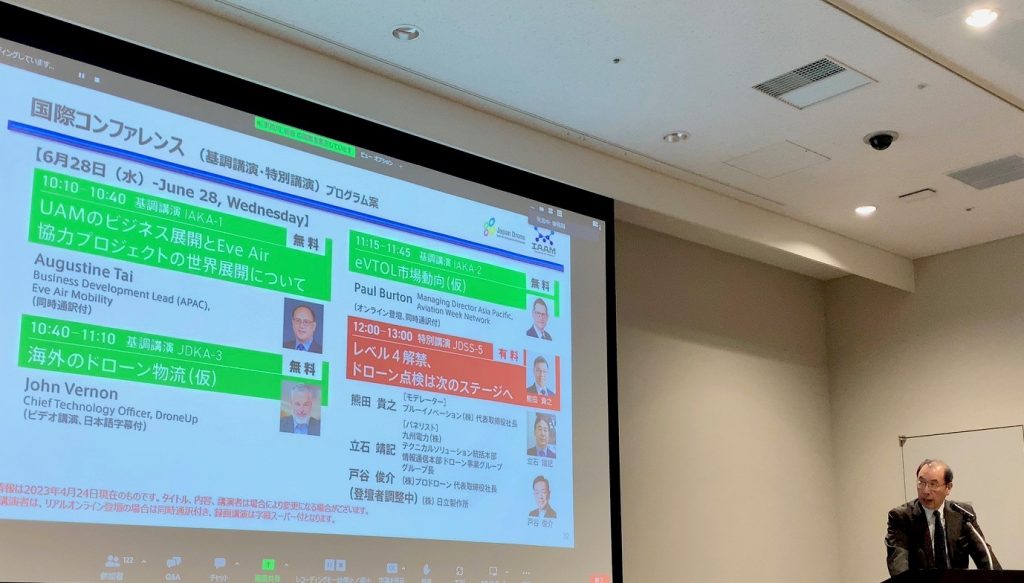

LOGIFRONT東京板橋と板橋DFは9月30日に竣工し、10月2日に竣工式典と説明会が行われた。説明会では日鉄興和不動産の加藤由純執行役員、三井不動産の篠塚寛之執行役員、板橋区の坂本健区長が参加した。加藤氏、篠塚氏が施設を説明し、坂本区長があいさつをした。施設内では内覧会でドローンのデモフイライトが行われ、ここでは三井不動産ロジスティクス事業部の小菅健太郎氏が概要を説明、JUIDAの鈴木真二理事長があいさつをした。ブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役社長も登壇した。

板橋DFはドローン飛行用のネットフィールド、ドローン事業者用R&D区画、交流スペースを備える。物流施設に併設していることから、施設を実験会場として活用することも想定していて、施設の外壁を使った点検や配送などの垂直飛行、屋上にはりめぐらされた太陽光パネルの点検、接地されているドローンポートの活用、AGV(自動搬送車)との連携などが想定されている。ドローンオペレーター輩出で実績をもつドローンスクール、KDDIスマートドローンアカデミー(東京)が東京板橋校を構え、人材育成にあたることも発表された。

このうちネットフィールドは、敷地内の広場に整備された広さ約650㎡、高さ14mのネットに囲まれた設備で、この中では申請をせずにドローンを飛ばせる。KDDIスマートドローンアカデミー東京板橋校の講習会場にもなる。敷かれている芝はフットサルコート仕様で、時間帯によって地域住民の健康増進にも開放される。

ネットフィールドに近い入り口から建物に入るとすぐ、ネットフィールドをのぞむ位置にドローン事業者の交流を目指して設置された交流施設「ドローンラウンジ」がある。大型モニター付きのミーティングルームなどが備わり、ネットワーキングイベントにも使える。

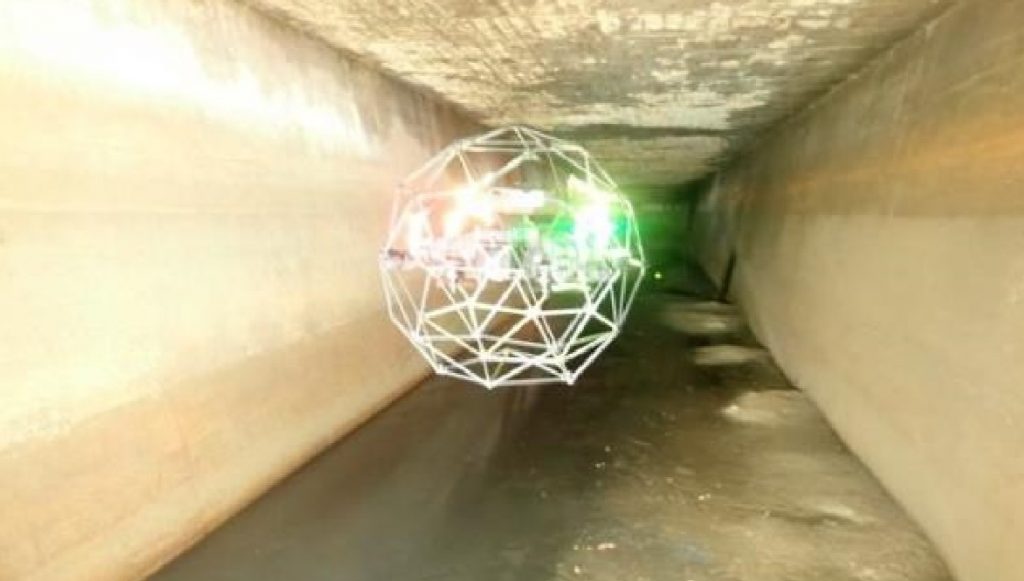

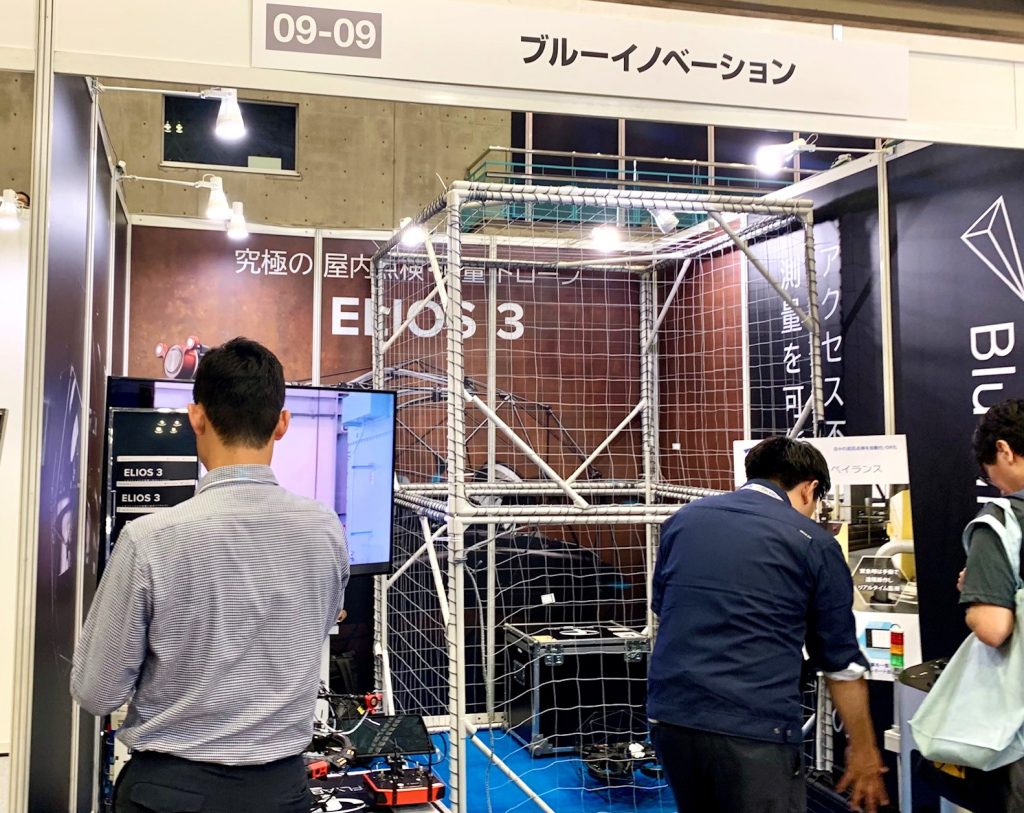

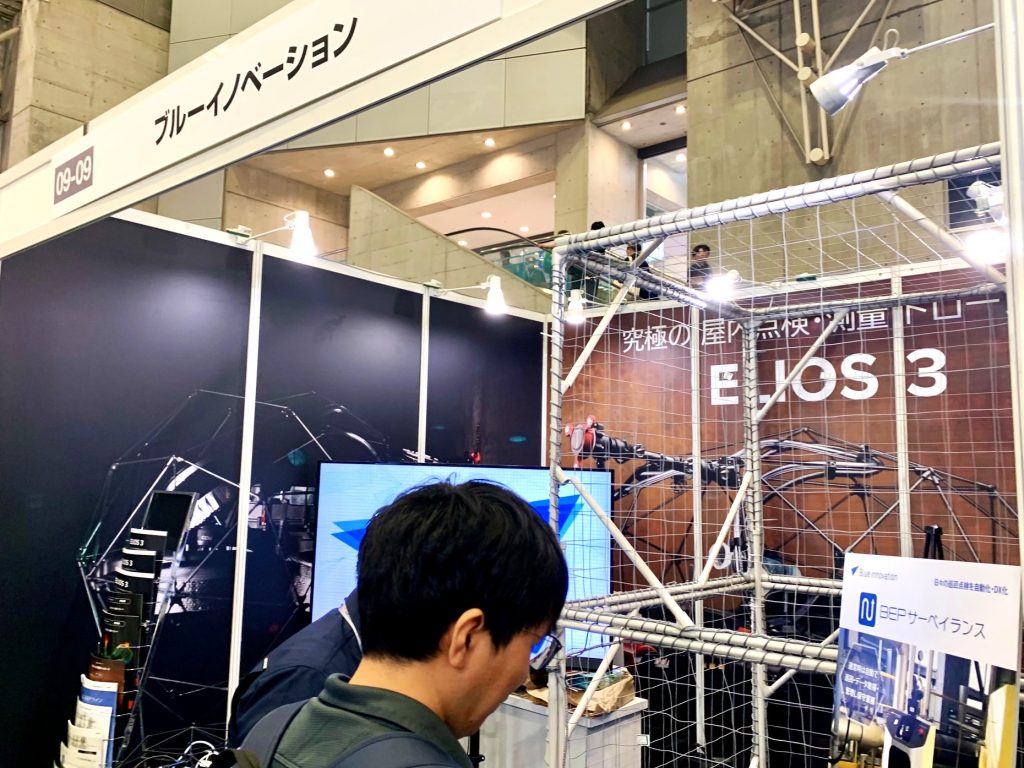

この日はデモフライトも行われ、施設内では物流施設内で照明を落とし、光が届きにくい場所で球体ドローンELIOS3などの機体を飛行させる様子や、建物の外壁を点検するような飛行を公開した。

説明会では、東京大学と三井不動産の産学共創協定に基づく「三井不動産東大ラボ」が主体となる共同研究としてGPSに依存しないドローン位置特定技術、高層マンションなどでの垂直配送実現性検証や、ブルーイノベーションが主体となる長距離、長時間、自動航行に対応する高性能ドローンポートの開発などが含まれることが紹介された。

三井不動産の篠塚執行役員は「都心での高頻度な実験が進みにくい課題を解決することが可能となります。ドローン技術のイノベーションが起こることを期待しています。またここで検証された技術が配送、建物管理、災害時対応などの分野で課題解決につながることを期待しております」と述べた。

監修を担当したJUIDAの鈴木真二理事長は「ドローン産業の発展に少しでもお役にたてることを期待しております」とあいさつした。

地元と協議を重ねて誕生した物流施設の「新産業創出」を担う

板橋DFの入るLOGIFRONT東京板橋は、三井不動産、日鉄興和不動産が手掛ける大規模街づくり型物流施設で、物流拠点として高い機能と豊かなデザインを備えながら、地元の要望を取り入れた街に開かれた施設で、三井御不動産の篠塚執行役員は「街づくり型物流施設の集大成」と位置付けた。

板橋区との協議では、災害に強いまちづくり、地域に開かれた憩いの場の整備、新産業機能の要望を取り入れ、近くを流れる荒川、新河岸川の氾濫などの災害を想定し、住民の対比場所の確保、支援物資の補完場所の確保なども設けていることが特徴だ。あいさつした板橋区の坂本健区長は「防災力向上に多大な貢献を頂いております」と謝辞を述べた。

開発したのは日本製鉄の製鉄所があった場所で、フロアプレート約36000㎡、屋上に設置した太陽光パネルは4MV、敷地の河川敷として公開空地を設定して地域にも開放した。

ドローンフィールドとの相乗効果について、今回の説明会で物流用途や防災用途でのグ遺体的な実装計画には触れられなかったが、大型物流施設に併設されたフィールドであり、大型河川の流域に位置し、防災に高い問題意識を持つ板橋区にあることなどから、ドローンの実装にも高い期待がかかりそうだ。

フットサルコートとしても利用可能なネットフィールド

ネットフィールドの外観

10月2日に竣工式典と説明会が行われた

板橋区の坂本健区長があいさつ

デモフライトでは暗い空間での飛行が披露された

三井不動産の小菅健太郎氏がドローンを説明

施設の監修をしたJUIDAの鈴木真二理事長が「産業の発展に貢献できれば」とあいさつ

ドローンラウンジ内

洗練されたデザインのドローンラウンジ

施設の屋上に敷き詰められた太陽光パネルのドローンによる点検も想定されている

ドローンポートが設置されている

10月2日に披露されたドローンの飛行。稼働中の建物を使った実験への活用も想定されている

デモフライトの様子

ドローンフィールドの名前がかかげられている

2024年6月時点。隣接する公園から整備が進むLOGIFRONT東京板橋を望む AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.6.27

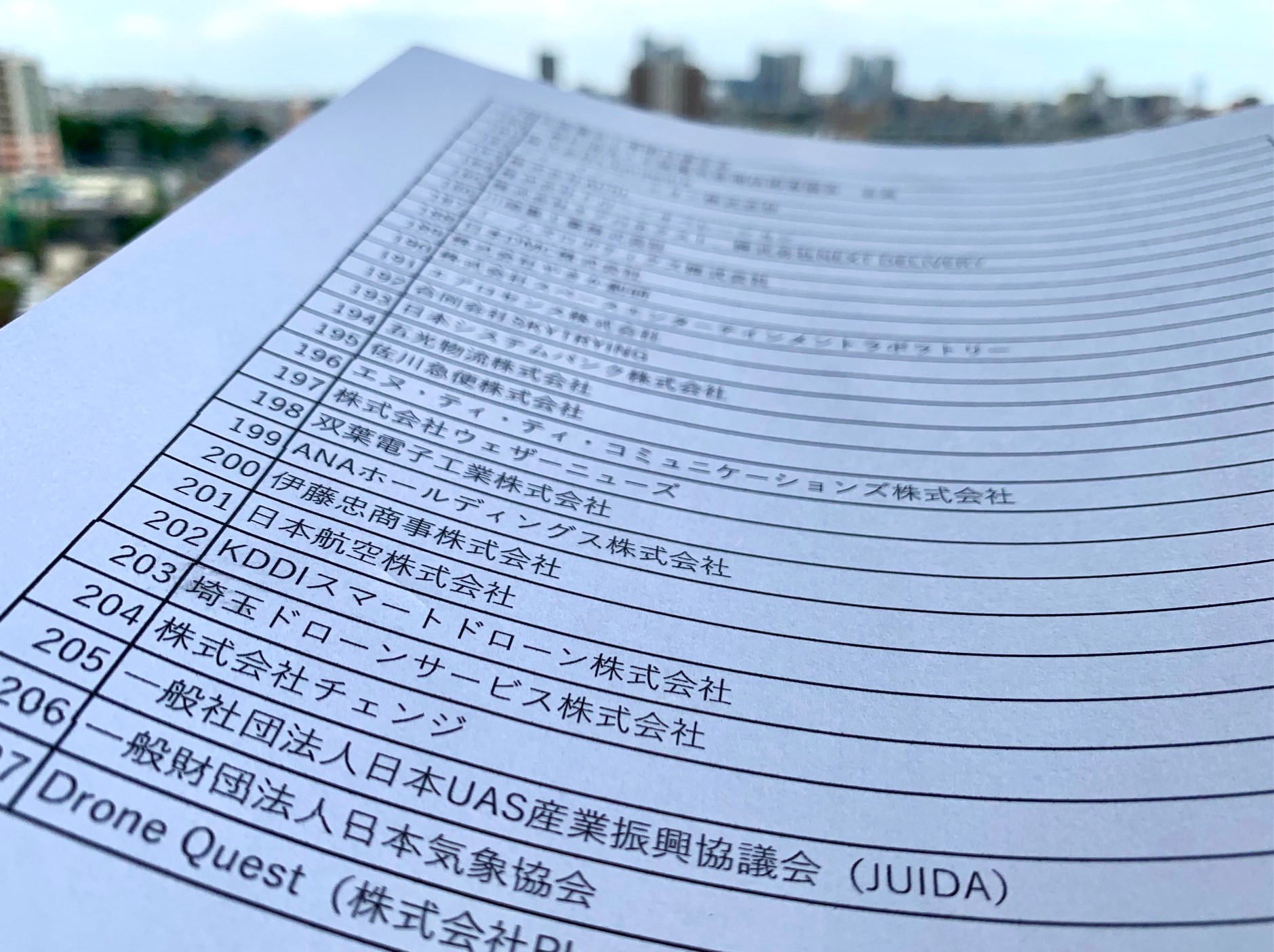

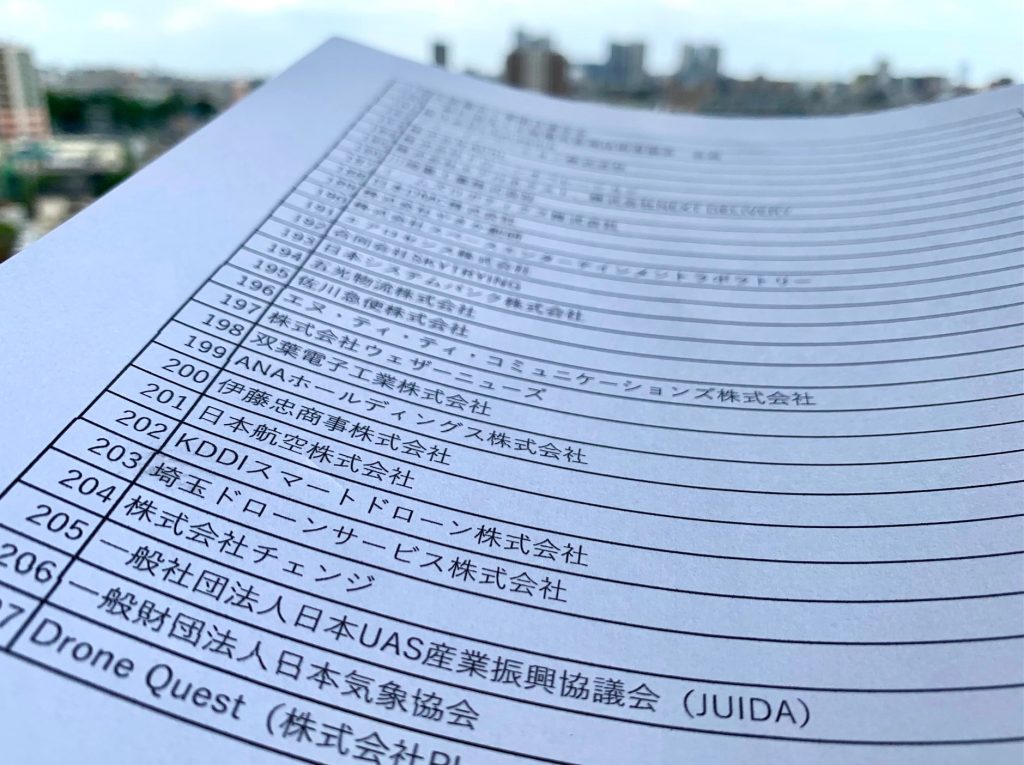

経産省は、能登半島地震の災害支援対応にあたった企業、団体などに感謝状を贈った。贈呈先が明らかにされている207組の中には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、ブルーイノベーション株式会社、株式会社Liberaware、株式会社エアロネクストなどドローンに関わる企業・団体28組が含まれる。6月17日に行われた式典ではJUIDAの鈴木真二理事長が齋藤健経産相から感謝状を受け取った。

「格別な支援で大きく貢献」 ブルー、リベラ、エアロネクストなど

JUIDAが受け取った感謝状には、「貴団体は令和六年能登半島地震への対応において格別な支援を行い復旧復興活動に大きく貢献されました。その支援活動に敬意を表し心から感謝申し上げます」と記されている。

能登半島地震にあたりJUIDAは発災直後の1月1日夕刻から幹部間で調整を開始。被災地上空が原則としてドローンの飛行が禁止される「緊急用務空域」に指定される中、JUIDA の嶋本学参与が被災地入りし、現地自治体にドローンの有効性を説明するなどして飛行要請の発出を掛け合った。輪島市が1月4日に被災地として最初の要請を出したことから、JUIDAがドローン関連各社にも応援を呼びかけ、倒壊家屋内点検、橋梁点検、緊急物資輸送、土砂ダム警戒などにドローンが使われた。ドローンでの対応は復興局面により形をかえているものの、6月に入ってもJUIDAは現地と定期的に情報交換を続けている。

感謝状の対象のドローン関連企業、団体は以下の通り。(順不同)

株式会社Liberaware

ブルーイノベーション株式会社

株式会社ACSL

株式会社ドローンオペレーション

株式会社エアロネクスト

株式会社NEXT DELIVERY

川崎重工業株式会社

イームズロボティクス株式会社

日本DMC株式会社

株式会社やさか創研

株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー

エアロセンス株式会社

合同会社SKYTRYING

日本システムバンク株式会社

五光物流株式会社

佐川急便株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社ウェザーニューズ

双葉電子工業株式会社

ANAホールディングス株式会社

伊藤忠商事株式会社

日本航空株式会社

KDDIスマートドローン株式会社

埼玉ドローンサービス株式会社

株式会社チェンジ

一般財団法人日本気象協会

Drone Quest(株式会社Phoegend)

なお能登半島地震の災害対応として現地で支援にあたったドローン関連事業者、運航者が上記のほかにも複数存在することをDroneTribuneは把握している。上記の表彰された企業、団体とかわらぬ敬意を表したい。

式典での記念撮影。前列右がJUIDAの鈴木真二理事長

斎藤経産相からの感謝状を受けるJUIDAの鈴木真二理事長

公表可否が確認できた感謝状対象団体は207組あり、ドローン関連も28組含まれる AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

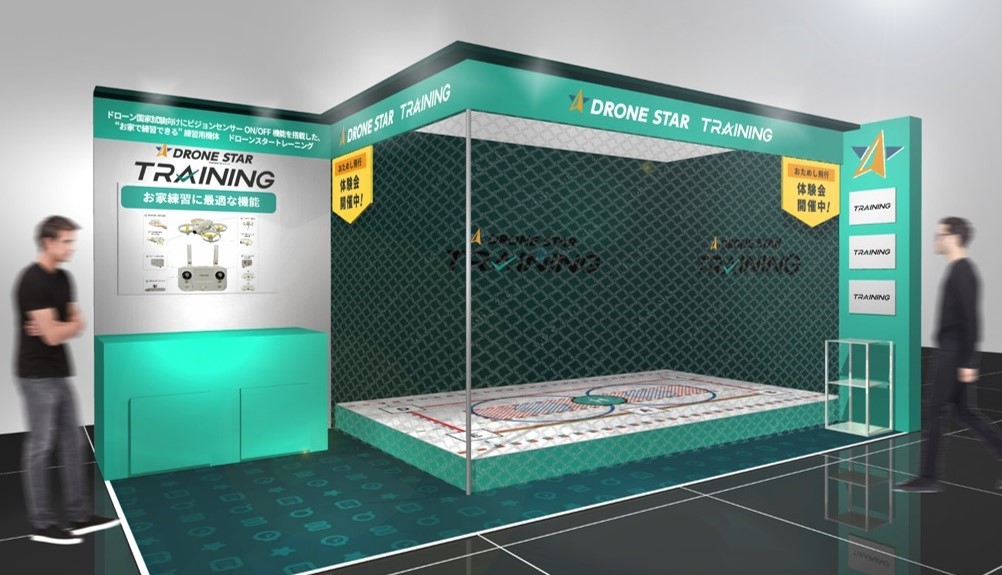

教材ドローンを⼿掛ける株式会社ORSO(オルソ、東京都千代⽥区、坂本義親代表取締役社⻑)は5月28日、待望の新モデル「DRONE STAR TRAINING」を発表した。機体とプロポ(コントローラー)の「新・練習機セット」で、機体は50.5g。飛行を安定させるビジョンセンサーが働かないように設定することが可能で国家資格取得などを目指して自宅で練習するときに使える。6月5~7日には、千葉・幕張メッセで開催される大型展示会JapanDrone2024の展示ブースに、無⼈航空機操縦士実地試験の4分の1縮尺コースを設置し、実機の飛行体験ができる「プレミアム体験会」を実施する。体験には予約した来場者が優先される。体験の予約はこちらから。

JapanDrone2024でプレミアム体験会開催 4分の1サイズのコースで講習飛行体験

ORSOは5月28日、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」のティザーサイトを公開した。「DRONE STAR」アプリ、「DRONE STAR 01(2017年発表)」、「DRONE STAR PARTY(2023年発表)」など歴代の遊びながら学べるDRONE STARブランドの考え方を引き継ぎ、室内利用を想定している。

製品は機体とコントローラーのセットで、「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠。ビジョンセンサーON/OFF機能を搭載し、モード2、モード1に対応し切り替えもできる。

ドローンの普及にトレーニングの重要性を指摘する声は多く、一般社団法人日本UAS産業振興協議会の鈴木真二理事長も、年明け以降、ドローンの普及に「Technology」「Training」「Regulation」のTTRが必要であると折に触れて発信し、トレーニングの重要性を強調している。自宅での練習を可能にする「DRONE STAR TRAINING」の発表には、トレーニングのさらなる充実が期待される。

「DRONE STAR TRAINING」の見積もり、レンタルなどの問い合わせもこちらから。

ORSOによる発表は以下の通り

ドローン国家資格向け、ビジョンセンサーON/OFF機能搭載、「DRONE STAR TRAINING」を発表

〜「Japan Drone 2024」にて先⾏公開&プレミアム体験会を開催 〜

DRONE STARブランドを⼿掛ける株式会社ORSO(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑:坂本義親、以下ORSO)は、ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、“お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を本⽇ティザーサイトにて発表し、2024年6⽉5⽇(⽔)〜6⽉7⽇(⾦)まで幕張メッセで開催される「Japan Drone 2024」にて、ドローン国家資格の実技試験を “お家で練習することを想定した” 4分の1縮尺コースを展⽰ブース内にご⽤意し、プレミアム体験会を開催します。

新・練習機セット DRONE STAR TRAINING コンセプト

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。ホバリング性能の良さとスマホコントローラーによる新しい遊びを提案した「DRONE STAR PARTY(2023年6⽉発表)」の後継機として機体を開発し、付属する練習⽤コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を新たに搭載し、練習⽤に特化して開発を⾏いました。これにより、⼀等試験や⼆等試験におけるスクエア⾶⾏、8の字⾶⾏、異常事態における⾶⾏など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。さらに、モード2およびモード1に対応しているため、操縦者に合わせた操作⽅法に対応しております。また、カラーリングは機体、コントローラー共に、「⽩」を基調としており、⾶⾏練習した数だけ経年変化し、汚れや傷が練習の誇りとなるような、そんな意味を込めてデザインしております。

■Japan Drone 2024 DRONESTAR ブース 先⾏発表会&プレミアム体験会内容

Japan Drone 2024 DRONE STAR 展⽰ブースでは、無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験の模擬コースを家で練習できる4分の1の縮尺でご⽤意し、実際の試験内容である「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」を想定した、“お家で練習することを想定した”プレミアムな体験会を開催します。当⽇混雑が予想される為、プレミアム体験会は事前に登録された⽅を優先してご案内させていただきます。プレミアム体験をご希望の⽅は、以下のリンクより事前予約をご利⽤ください。

■DRONE STAR とは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界⼤会に⽇本代表として参加した⾼宮悠太郎を中⼼に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの⽅々の中から新たなスターが⽣まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活⽤し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注⽬されています。2023年には、お家で安⼼して⾶ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と⽐べて⾶⾏時間が延びたほか、⾼さだけでなく⽔平⽅向の⾶⾏アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

DRONE STAR公式ホームページ︓ https://www.dronestar.jp/

■株式会社 ORSO について

株式会社 ORSO は、「テクノロジーとクリエイティブで、ユーザー体験をデザイン」とし

て、サービスを使う⽅々の思いや意図を利⽤シーンと共にデザインし、ゲームを始めとするス

マートフォンを活⽤したサービス⽴案や、ソーシャルゲーム等のグラフィック制作、⼤学病院

等と連携したヘルスケアアプリ、コロナ禍におけるドローン・IoT 分野の「みんなの体調ノー

ト」等、様々な分野でユーザーファーストな体験を提供しています。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

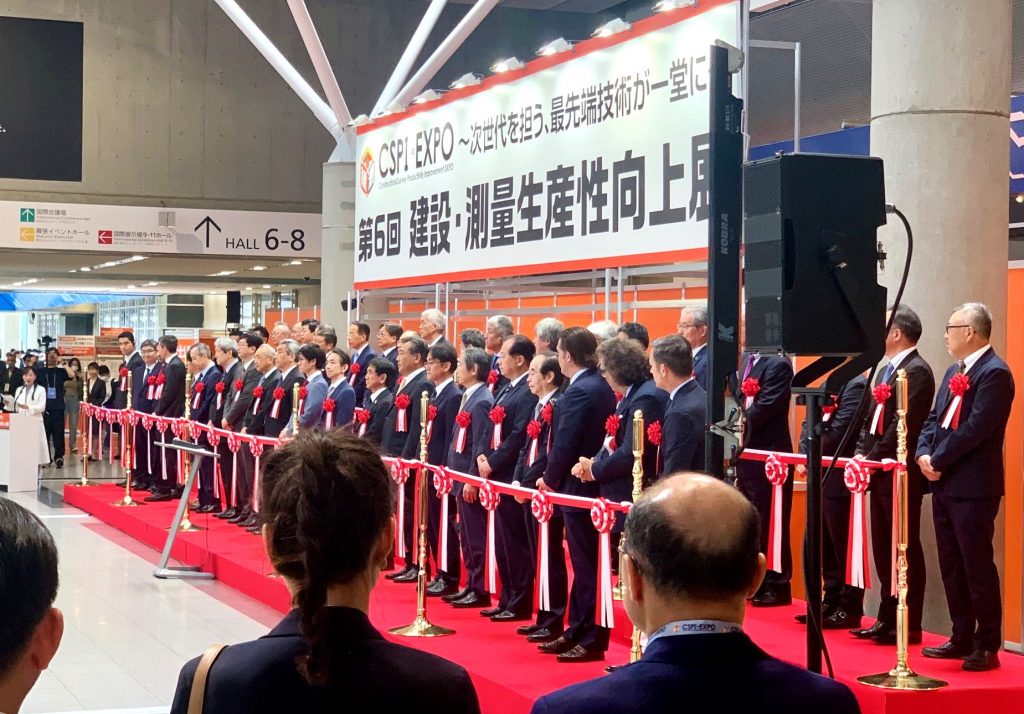

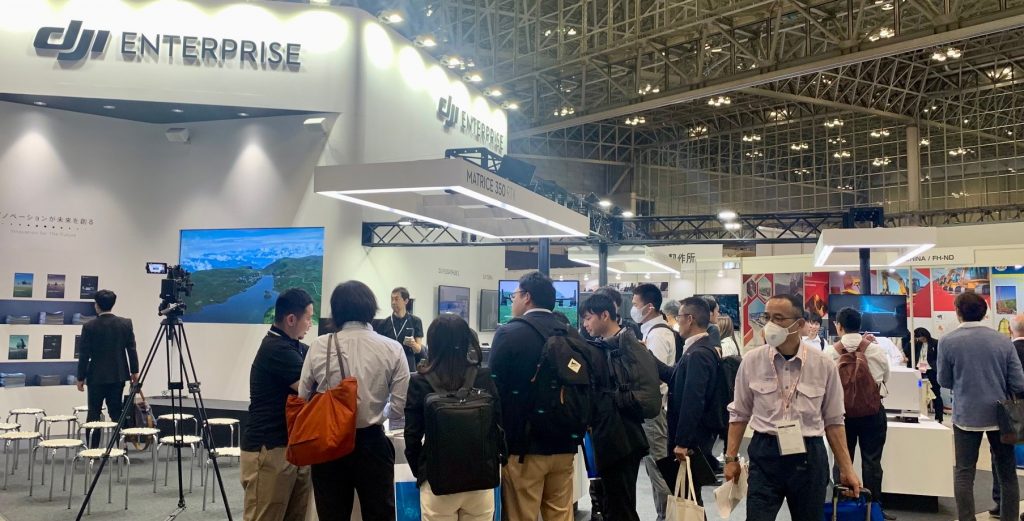

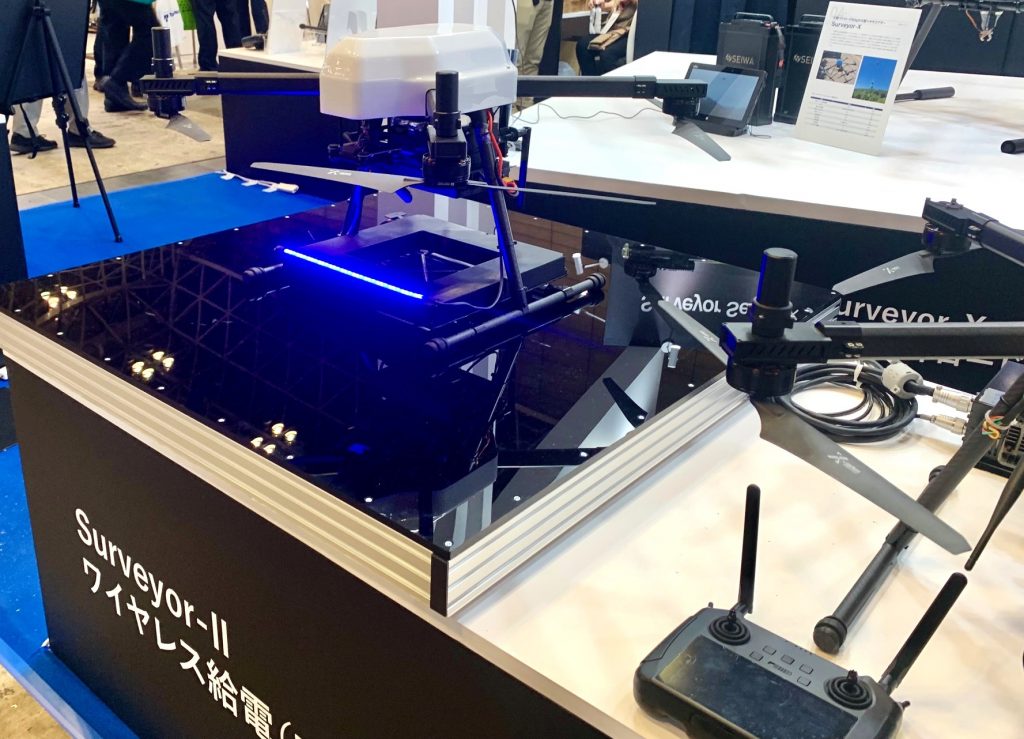

建設機械、測量機器の大規模展示会「第6回建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2024)」で、ドローンや関連技術の存在感が高まっている。会場の中央エントランスでは、天井から吊るされたアミューズワンセルフの展示案内が来場者を迎えるほか、広大な展示会場にはDJI JAPAN、アミューズワンセルフ、スペースワン、ジュンテクノサービス、セキドなどドローン、水中ドローン、グリーンレーザーなどの関連技術が数多く出展されている。開催初日には一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事業も、講演の冒頭に「昨年度に比べ今年度はドローンや関連技術の展示がさらに増えている印象を持ちました」と話した。CSPIは24日まで。

ドローンや関連技術の展示拡大 開催規模は過去最大でテープカットに42人

CSPIは千葉市の大型展示会場、幕張メッセで5月22日に開幕した。CSPIそのものの規模は大きくなった。展示スペースは幕張メッセの1~6ホールにまたがっているほか、屋外展示場も含めて4万7千㎡になり、455社が出展している。主催者によると過去最大の規模という。初日の開場直前に行われたオープニングセレモニーでは、開会を告げるテープカットが行われ、主催者、業界団体代表など42人もの開催関係者が2列にわたりずらりと並び、合図にあわせてハサミを入れた。JUIDAの鈴木真二理事業も参加した。

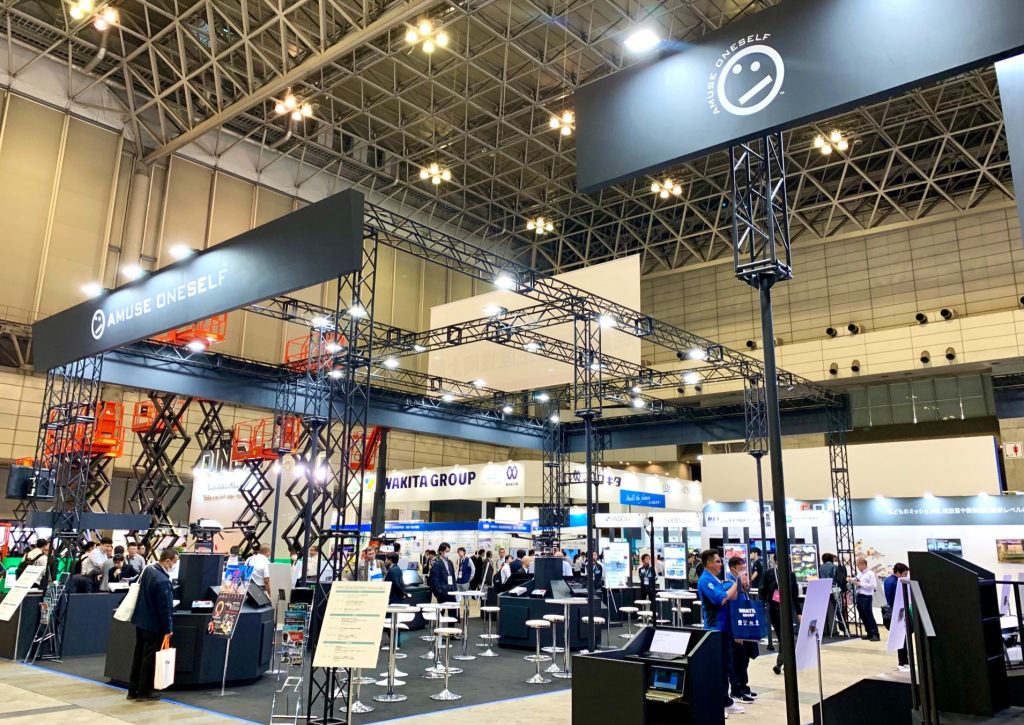

来場者はホールに足を踏み入れる前にドローンの存在感に触れる。幕張メッセの「中央エントランス」口から入るとすぐ、天井から吊るされた巨大な株式会社アミューズワンセルフ(大阪市)の展示案内が視界に飛び込む。視線の先のイベント名である建設・測量生産性向上展」の表示板よりも目立ち、同社の力の入り具合と、展示会が含む事業領域の中にしめるドローン関連技術の存在感を強調することに貢献している。

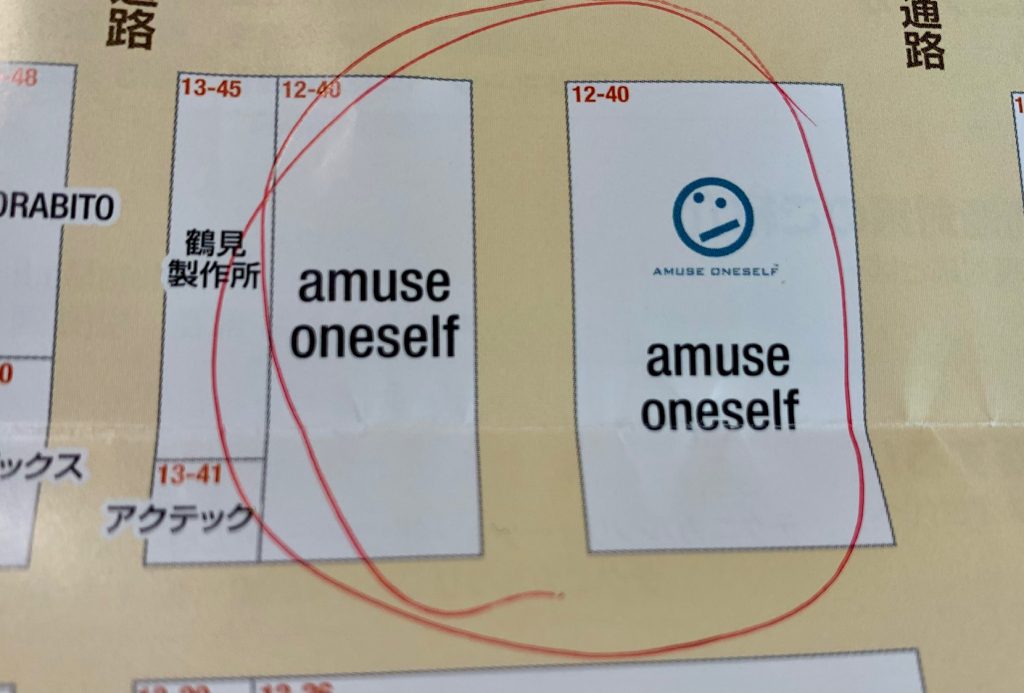

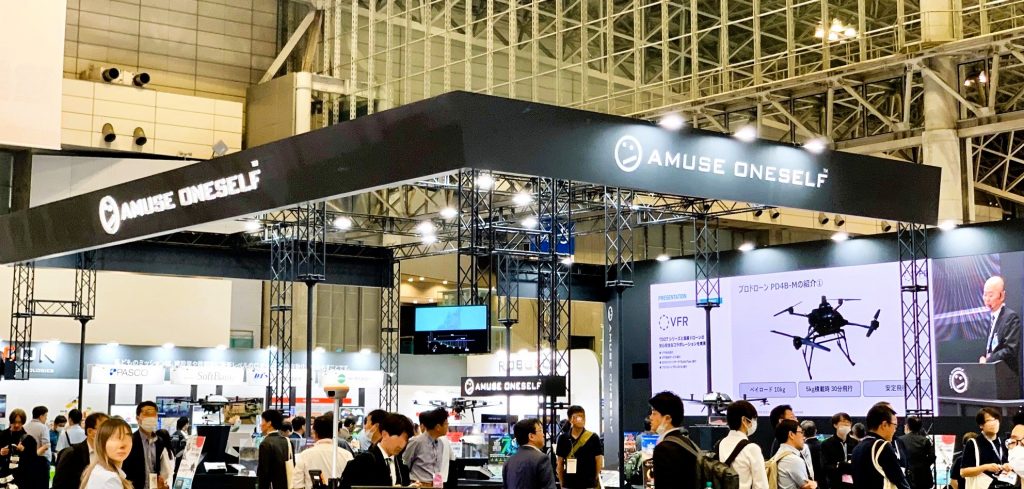

アミューズワンセルフは会場内の展示ブースの工夫も目に留まる。大きなブースに離れた場所からでも目に付く構え、色とりどりの華やかな装飾はCSPIの恒例だが、今回はブースの配置にしかたにも工夫がある。通路をはさんで2エリアを一体運用し、より広く見せる工夫だ。も試みている。プレゼンテーションが行われるさいには、ブース内に用意された演台で行われているプレゼンテーションを、通路ごしに聴講できる。レイアウトのアイディアは同社の独自性を印象付けていて、多くの来場者が足を止めていた。

アミューズワンセルフはレーザー技術が中心で、CSPIでもドローン搭載型グリーンレーザーシステム「TDOT 7 GREEN」(ティードットセブングリーン)、グリーンレーザーを搭載する独自開発ドローン「GLOW.H」を柱に、グリーンレーザーを搭載できる他社機などを展示している。

このほか、ドローン関連として知られる企業が多く出展している。DJI JAPAN株式会社(東京)は、多機能格納庫の新製品「DJI Dock2」(ディージェイアイドック2)」や新型ペイロード「ZenmuseH30」(ゼンミューズH30)シリーズなどを、DJI製品を扱う株式会社セキド(東京)もDJIの物流機「DJI FlyCart 30」などを展示し、客足を止めていた。

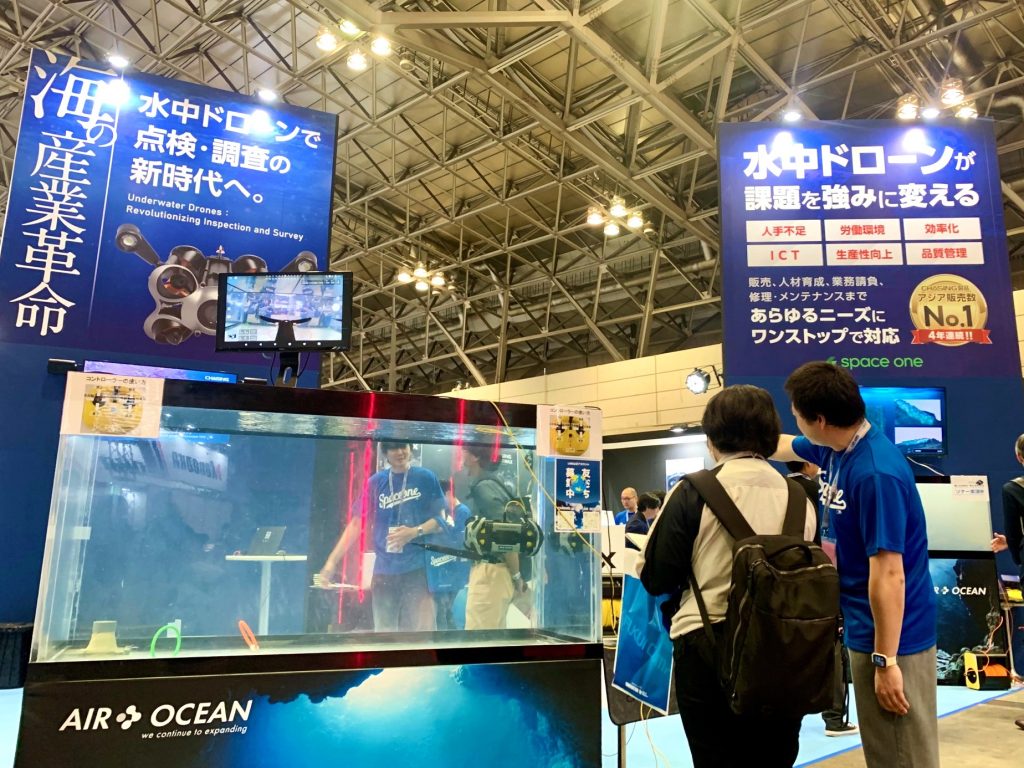

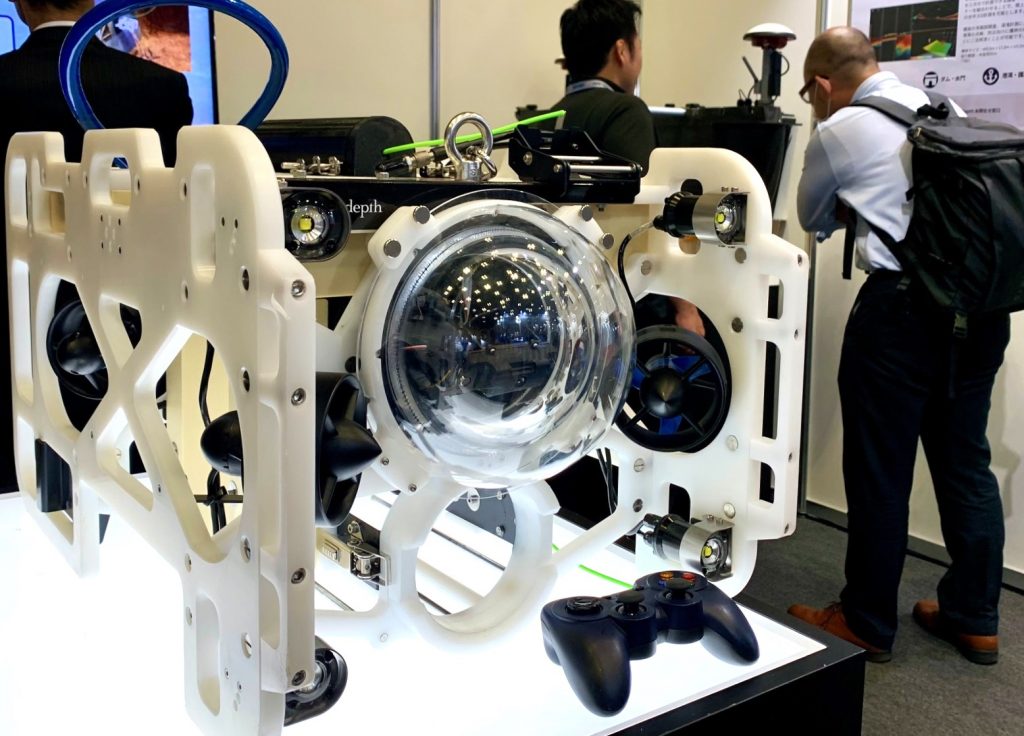

水中ドローン普及の火付け役、株式会社スペースワン(福島県)は、中国・深圳に本社を置く水中ドローン大手、Chasing-Innovation Technology Co.LTD(チェイシング社)の新型機「CHASING X(チェイシングエックス)」を展示している。今春に海外で初公開されたさいには最深350メートルまで潜航できる性能で話題を集めた。今回は日本でそのデザインが初めて公開されたこともあり、大きなブースにひっきりなしに来場者が訪問している。ブースでは連日、関連するさまざまなテーマを取り上げて説明会を開いており、開始時刻の毎正時には多くの来場者が集まり、説明に耳を傾けている。またCSPIにあわせてCHASING社の幹部が来日し、利用者層のニーズを確認している。

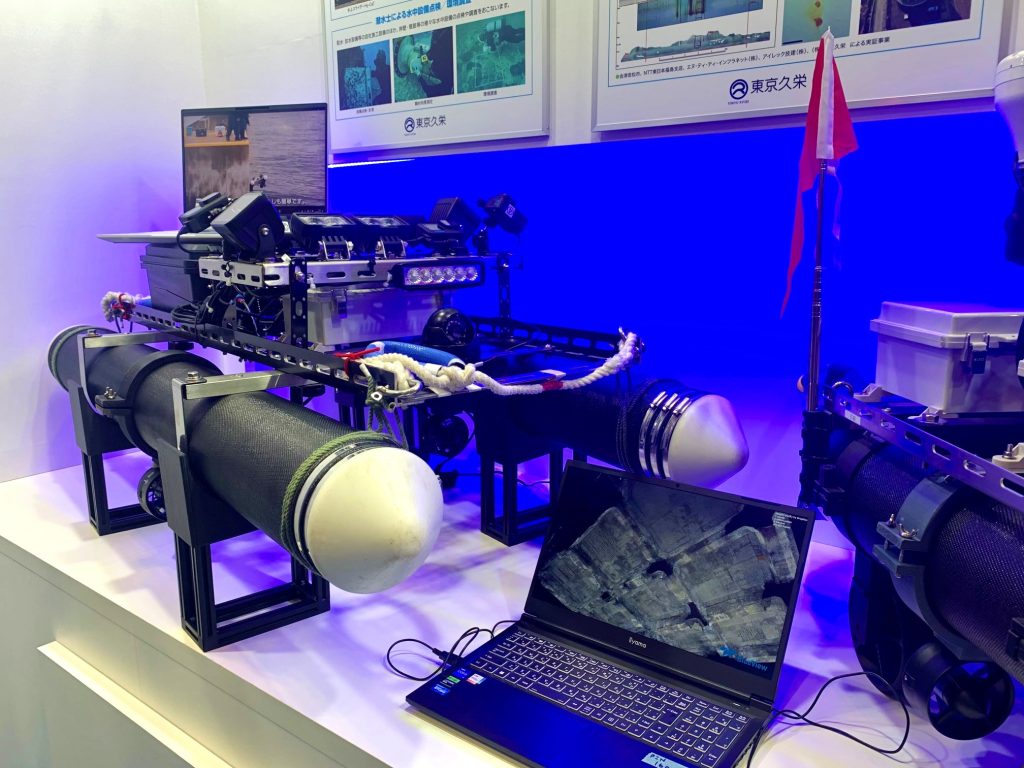

株式会社ジュンテクノサービス(埼玉県)も、中国の水中ドローン製造大手、Shenzhen QYSEA Tech Co.,LTD(QYSEA社、キューワイシー)の3万ルーメンのLEDを備えて推進350mまで潜れる新型水中ドローン「FIFISH X2」など新製品3機種など日本で初めて公開する製品などを展示している。ブースでは引野潤代表、ササモモ(佐々木桃子)さんら、知名度の高いスタッフが製品、用途、サービスなどについて説明している。

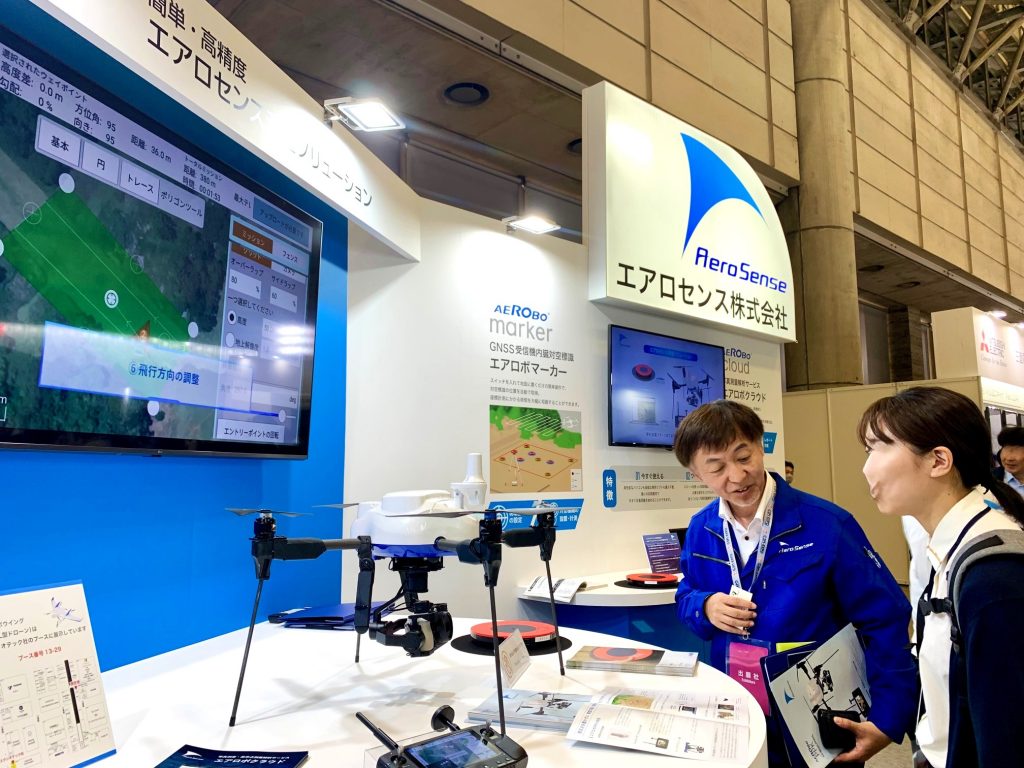

このほか定評あるエアロボウィングを展示する株式会社エアロセンス(東京)、公共測量に対応する「FLIGHTS SCAN」のリニューアル版「FLIGHTS SCAN V2 M2X」や、マルチユース向けのバックパックなどを展示している株式会社FLIGHTS(フライト、東京)、Z30ポータブルGNSS受信機などを展示しているGNSSスペシャリストのジオサーフ株式会社や、注目度急上昇中の株式会社Autonomy(オートノミー、東京)ほか、多くのドローン、関連技術の事業者が出展している。

ずらりと42人が並んだテープカット。登壇者の紹介に6分を費やした。進行役以外は全員が男性だ

オープニングセレモニーの準備中。テープカット用のテープがあらかじめ2列用意された

テープカット会場の行われた中央エントランスでは天井から下がるアミューズワンセルフの巨大広告が来場者を迎える

テープカットに臨むJUIDAの鈴木真二理事長

ジュンテクノはQYSEAの新モデルを展示。目玉展示のひとつ「FIFISH X2」と嬉しそうなササモモ氏

水中ドローン市場の拡大機運を演出したスペースワンも大きなブースを出展

スペースワンの目玉展示「CHASING X」は日本では今回は初公開だ

中央エントランスに案内広告を掲げていたアミューズワンセルフはブースも巨大。足元をみると通路をはさんで2エリアを活用していることがわかる

アミューズワンセルフのブースの配置が通路をはさんでいることがよくわかる

離れたところから見ても目立つアミューズワンセルフのブースのつくり

自社開発のグリーンレーザーシステム「TDOT7GREEN」を中心にソリューションを展示しているアミューズワンセルフのブース

グリーンレーザー搭載のドローンも展示している

発表されたばかりの高性能格納庫DJI DOCK2が展示されているDJIのブース

DJI FlyCart30はセキドのブースで展示されている

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。