- 2023.8.15

独自技術「無振動エンジン」の特許を持つ株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)は8月9日、無振動エンジンを活用したハイブリッド式のヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機で連続50㎞の飛行実験を実施に挑み、目標を達成させた。風速8m/秒の向かい風の中の飛行を強いられる場面もありながら、1時間10分ほどで50㎞を完走した。石川満社長は着陸後、「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。

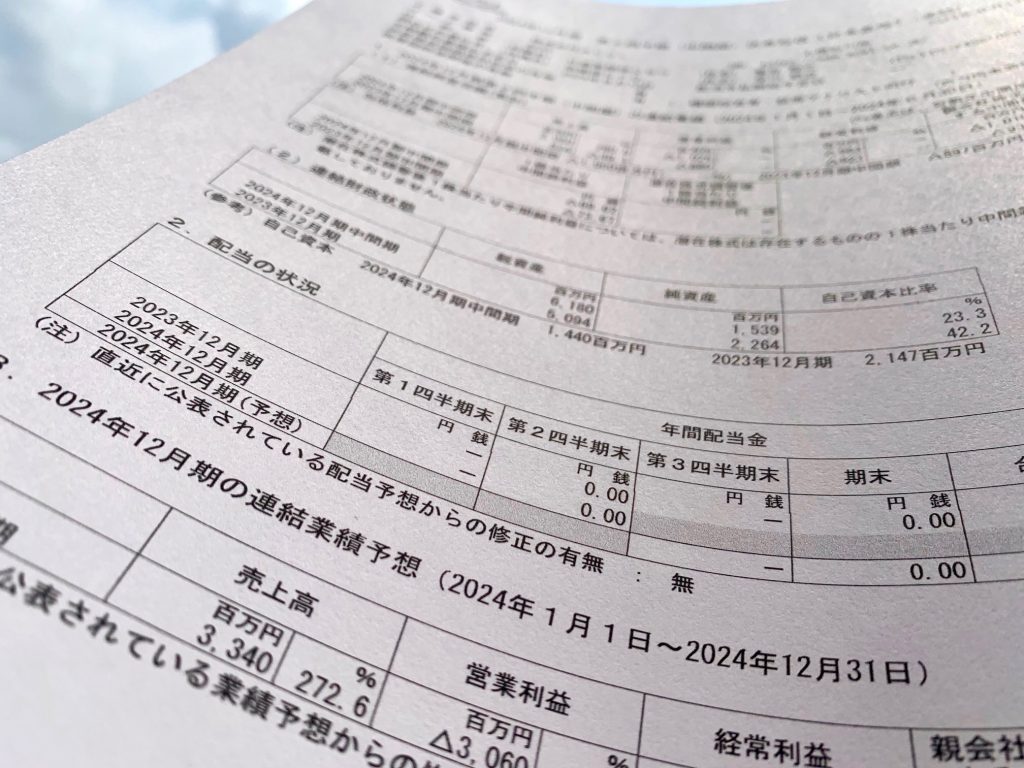

開発中の「ハイブリッドフライヤー」試作機、約1時間かけ達成

飛行させたドローンは同社が開発中の「ハイブリッドフライヤー」の試作機。6つのローターを備えるヘキサコプターで、バッテリーのかわりに同社の独自開発技術である無振動エンジンで発電するエンジン発電機を搭載している。また軽量で剛性と強度を持つマグネシウム合金を使っていることも同社のドローンの特徴だ。ハイブリッドにはいくかの方式があるが、「ハイブリッドフライヤー」は、ガソリンで動かしたエンジンはプロペラをまわすためには使わず、発電に使う「シリーズ方式」だ。この日は3.5ℓの燃料タンクに約3ℓの燃料をつんで飛行に挑んだ。伝送にはLTEを使った。

飛行ルートは福島県福島県双葉郡浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路・滑走路附属格納庫を起点にした。機体は午前8時5分に離陸し、上空80mまで上昇したのち、400m飛行して海岸に出て方向を変えた。そこからは海岸にそって約10㎞を北上、その後折り返して南下するなどほぼ2往復強で50㎞の飛行コースをつくった。

機体は「ハイブリッドフライヤー」が搭載するフライトコントローラー、アルデュパイロットの地上管制局ミッションプランナーで組んだ飛行ルートの通りに飛行した。安全確保と機体の状況確認のため、飛行ルート上に数人の監視員を配置した。起点に設置した管制局と監視員とはたえず連絡を取り合った。風が強めだったが監視員から「黒煙などの異常は見られません」などと連絡が入ると、安堵の表情が見える。向かい風のときには「機体の速度はだいぶおそめです。向かい風にむかって機体がすごくがんばってくれているようにみえます」と連絡が入り、担当者が応援する表情になる様子がみられた。

約1時間後の午前9時10分ごろ、離陸地点上空に機体が姿を表し、社員ら担当者、見学者が見守る中、予定した地点に着陸するといっせいに拍手があがった。

同社はすでに22㎞の連続飛行を果たしており、昨年30㎞の連続飛行に挑戦したが断念。今年6月には目標を引き上げ40㎞に挑んだが悪天候に阻まれた。今回の再挑戦は前回の目標をさらに引き上げて行われ、前日の8月8日のリハーサルで50㎞飛行を達成していた。試験飛行本番の8月9日は風が強い予想があり、担当者は「前日は着陸時にガソリンが1ℓあまっていたので大丈夫です」と自信を示しながら、制御しきれない天候の行方に気をもみながらの実験となった。

着陸後、石川満社長は「なんとか飛びました」と胸をなでおろしながら「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。同社は今後も改善を加え、1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。エンジン発電機について石川社長は、「多くの可能性を秘めていると思います。一例ですがたとえばVTOL機に搭載すれば、いまでも長い飛行距離がさらに伸びる可能性があります。数百キロ飛ぶ機体なら1000㎞の飛行も視野に入るので選択肢として有力だと思います」と展望を見せていた。

ドローンに対しては、国や地方自治体などを中心に、長距離、長時間飛行への機体が高まっている。災害対応や広域測量などの需要が高まっているためだ。細かな動きが得意なマルチコプターが長時間、長距離飛行の可能性を身に着ける方法としてハイブリッド技術が注目されていて、国土交通省が5月20、21日に埼玉県さいたま市で実施した長時間飛行実験では株式会社アミューズワンセルフ(大阪府大阪市)のハイブリッドクアッドコプター「GLOW.H」で3時間の連続飛行を確認した。ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は6月、200分飛行できるハイブリッドのクアッドコプター「AeroRangeG4-S」を開発したと発表した。ハイブリッドがVTOLに転用される可能性も含め、今後ハイブリッドへの関心はさらに高まりそうだ。

50㎞飛行を終え離発着点に戻ってきた石川エナジーのハイブリッドフライヤー

着陸後に拍手があがった

飛行した機体と記念撮影におさまる石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

離陸直後。浮上するハイブリッドフライヤー

飛行中。監視員と連絡をとりながらスタッフが機体の状況や風の様子を見守る管制局の担当者

実験内容を説明する石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

50㎞飛行した石川エナジーの「ハイブリッドフライヤー」。2年後をめどに商品化される機体のプロトタイプだ

会場の幕の裏側からのぞくと、昨年断念した「30㎞」が隠れていた。今回は目標を引き上げて50㎞を達成した

ハイブリッドらしさが給油口やマフラーに表れている AUTHER

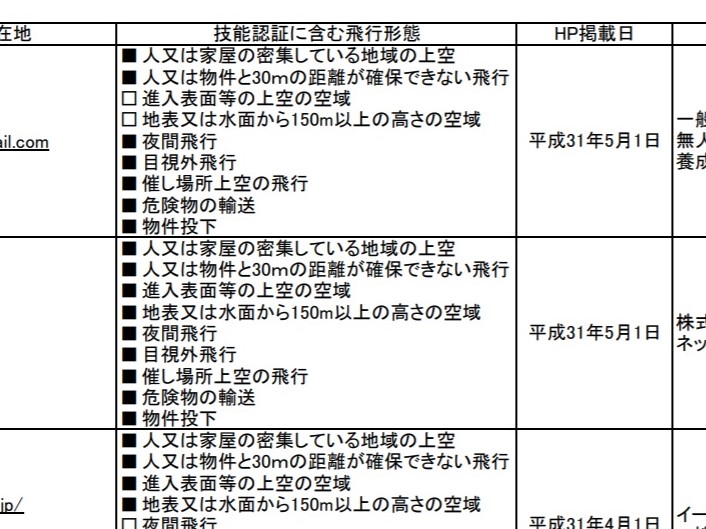

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.25

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は、200分飛行し続けることができる新モデル「AeroRangeG4-S」を開発した。本体を一体成型することで軽量化を果たし、飛行性能の向上を実現させた。6月26日に千葉市の幕張メッセで開幕する「JapanDrone2023」で展示する。点検、測量、警備、災害対応、物流など産業用途で活用されることを見込んでいる。

CFRPの一体成型で機体の軽量化実現 ペイロードは最大7㎏

AeroRangeG4-Sは、外寸が1280mmで重さは12.3㎏。軽くて強いCFRPの一体成型で2㎏の計量化を実現した。最大で7㎏を積める。最大飛行時間は200分と、従来の同社の主力モデルAeroRangeQuadの140分から大幅な拡大となった。積み荷が4㎏の場合の最大飛行時間は90分、5㎏の搭載で60分だ。

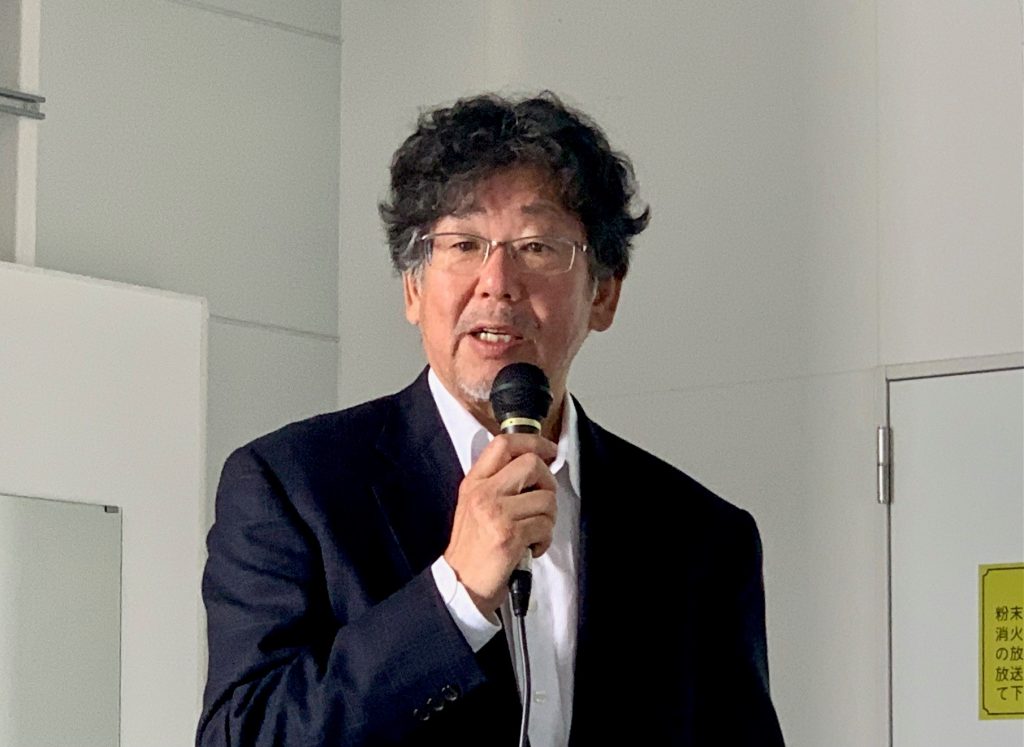

同社は今年3月に大阪市内で設立10周年記念パーティーを開催し、谷紳一CEOがあいさつの中で「AeroRangeG4-S」の開発に言及していた。ハイブリッド機をめぐっては国土交通省が長時間飛行の実証実験を行うなど注目が高まっている。

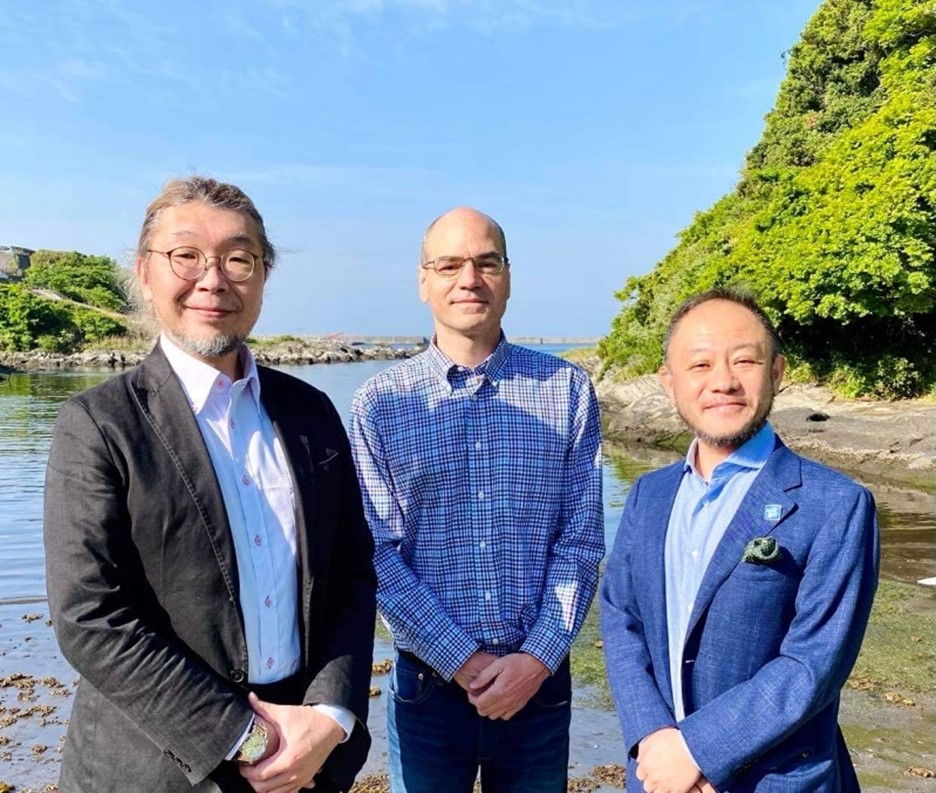

10周年記念パーティーであいさつしAerRangeG4-Sについて言及したエアロジーラボの谷紳一CEO

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 航続時間の長さが特徴のハイブリッドドローンを開発する株式会社エアロジーラボ(AGL、大阪府箕面市)と鉄道やバスなどに使う機器の設計、開発、製造を手掛ける株式会社交通電業社(大阪市)は3月1日、交通電業社がAGLの量産型機体の製造を請け負う製造委託契約を締結したと発表した。これによりAGLの量産体制の整備が進むことになり、長時間飛行の需要を引き受ける役割を担うことになりそうだ。両者の発表文は以下の通り。

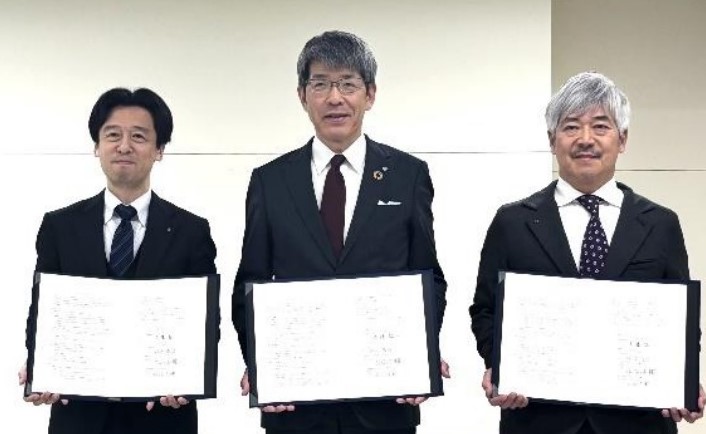

株式会社交通電業社と株式会社エアロジーラボにおいて量産型ドローンの製造委託契約を締結

株式会社交通電業社(本社:大阪市平野区、代表取締役社長:相薗岳生、以下「交通電業社」)と株式会社エアロジーラボ(本社:大阪府箕面市、代表取締役:谷紳一、以下「AGL」)は、ハイブリッド型ドローンの機体製造に関わる製造委託契約を締結いたしました。

AGL は、既存のバッテリー式ドローンの最大の課題であった航続時間・距離の更なる延長にむけて試作・改良、飛行試験をかさね、主な動力源である汎用燃料とバッテリーを組み合わせたハイブリッド型ドローンの開発に成功しました。プロトタイプから量産型のドローン設計・製作のフェーズへの移行にむけた課題解決に取り組む過程で、今後の量産・生産体制をどのように構築していくかが喫緊の課題となっておりました。

一方、交通電業社は鉄道・バスなどの公共交通機関向け製品を 75 年以上の長きにわたって開発しており、高い品質と信頼性のあるものづくりには定評があります。公共交通機関において最も重要な「安全」の視点に基づく高品質な製品製造が可能な交通電業社と、空を飛行する機体に欠かすことができない「安全」に対する AGL の製品設計へのこだわりが融合することにより、最善の機体開発体制になるとの合意により、本契約の締結に至りました。

国内では改正航空法の施行に伴い、長距離・長時間飛行ができるドローンに対するニーズが日増しに高まっています。また国外に目を向けると国土が広く、道路の整備もその途上である地域が数多く存在します。加えて、電源設備の整っていない地域も多く、ガソリンを燃料として飛行できるドローンに大きな期待が寄せられています。これらのニーズに応えるため、当社ハイブリッド型ドローンの更なる普及・技術の発展に努めてまいります。

両社は単なる機体製造の受委託という関係性だけではなく、安全な飛行に不可欠な設計においても交通電業社が公共交通機関向け製品の開発で積み重ねてきた技術ノウハウを新たなモビリティー分野で生かすことにより、お客様が安全に長く使い続けられるハイブリッド型ドローンのご提供を実現してまいります。

【株式会社交通電業社】

株式会社交通電業社は、1947 年に創業して以来、一貫して鉄道・バスなどの公共交通機関向けの製品開発に取り組んできました。行先表示器、案内表示器、モニタ装置などの表示装置、防犯カメラシステムや非常通報装置などの安全装置、ドアチャイム装置や扉開閉予告灯などのバリアフリー装置を始めとした多くの製品を開発・販売しております。最近では、次世代表示器である「彩 Vision」の製品化、鉄道分野におけるIT技術の普及に伴い、AI技術やIoT技術といった最先端の技術開発にも取り組んでおります。今後は、鉄道・バス分野以外に、航空分野、船舶分野などにも事業領域を拡大してまいります。

Web サイト:https://www.parasign.co.jp/

お問い合わせ:info@parasign.co.jp

【株式会社エアロジーラボ】

株式会社エアロジーラボは、大阪府箕面市に拠点を置き、マルチローター型 UAV(無人航空機)の開発、設計、製造、販売等を行っています。国内で初めて、ガソリンエンジンジェネレータを用いたハイブリッド型ドローンを開発し、最大飛行時間は 2 時間を超えます。2020 年度には AeroRange PRO、AeroRangeQuad の2機種を相次いで開発し、市場に投入いたしました。目視外飛行の運用が解禁された今、ドローンの社会実装に向けて、実用的な機体の開発、製造を加速させてまいります。さらには、本契約を契機に点検、測量、災害対応の分野への展開に一層注力していきます。

Web サイト:https://aerog-lab.com/

お問い合わせ:support@aerog-lab.com

交通電業社の相薗岳生代表取締役社長(左)とエアロジーラボの谷紳一代表取締役

AGLのハイブリッド型ドローン「AeroRangeQuad」 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.9.17

ロボット、ドローン、関連技術を実演展示する「ロボテスEXPO2022」が福島県南相馬市の大型研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで9月15、16日に行われた。50haの広大な敷地に点在する各施で展示や実演が行われた。そのうちのいくつかをめぐる見学バスツアーが今回の目玉企画で、満席で運行した回もあった。初日のオープニングセレモニーでは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二所長が「このイベントを通じて未来を感じてほしい」とあいさつした。

見学者、出展者の双方から評価 バス満席に利用者から「ユーザー体験のさらなる向上を」の声も

あいさつと開会宣言をするRTFの鈴木真二所長 今回の目玉企画である見学バスツアーは、展示や実演のいくつかを効率的にめぐる取組。利用者は、案内に従えばプレゼンテーションを受けたり、見学できたりするため、移動の徒歩の労力、実演までの待ち時間の無駄を省ける。実演時間を逃すこともない。また、出展者もバス利用者の到着にあわせて実演ができるため、無観客で実演せざるをえない状況の解消が期待できる。

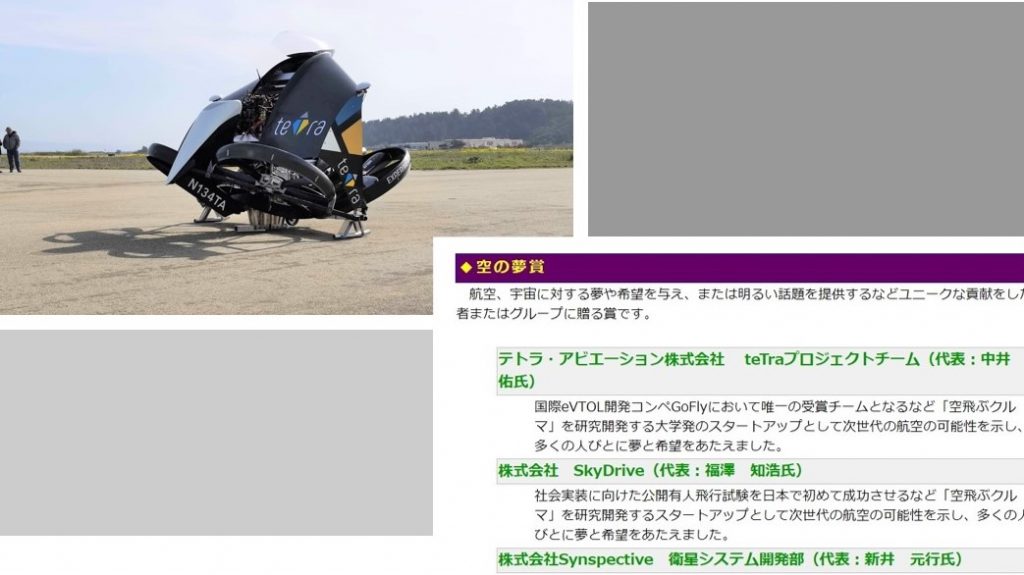

バスツアーは1日6便ある。各回約1時間の行程で、バス2台で展示会場をめぐる。回ごとにみられる展示は異なる。初日午前10時に本館(開発基盤エリア)前を出発したバスは、ほぼ満席の状態。各シートにヘルメットが用意されていて、実演を見学するさいには着用が求められた。この回ではテトラ・アビエーション株式会社(東京)のAAM「Mk-5」の実機見学、株式会社RoboDex(ロボデックス、横浜市)の水素燃料電池を搭載した次世代ハイブリッドドローンの飛行実演、ciRobotics株式会社(大分市)が大分県産業科学技術センターと共同開発したドローンの動作や耐久性などを確認する性能評価装置「ドローンアナライザー」の運用実演、東北大学ASC(Advanced Science Course)の繊毛を持つ能動スコープカメラのセキュリティーソリューションとしての実演を見学した。

この回には地元の中学生が職場体験として見学に来ていて、その一人は「会場で見たことをレポートにまとめることになっています。ロボットテストフィールドは自分で希望を出しました。日頃みられないものが見られました」と話していた。

会場では、開発、製造、人材育成などを手掛ける各社、各機関がブースを展示していた。「南相馬ベンチャー×連携VCミートアップ-Vol.3」「みちびき(準天頂衛星システム)講演会~ドローン・UGV最前線~」なども行われた。

参加者の一人は、「バスツアーは利用者にとって効率的に見学できた点でとてもよかった。ただ、すべての座席が埋まるほどにまで埋めるのは、機材や荷物を持つ利用者にはきつかったのではないか。ユーザー体験をもっと考慮すると、満足度がさらに高まると思う」と話していた。

初回の見学ツアーのバスは満席だった

バスツアーの案内

ロボデックスの水素燃料ハイブリッドドローンの飛行実演

テトラアビエーションの実機見学

ドローンアナライザーの実演もバスツアーのコースに組み込まれていた

東北大学ASCの能動スコープカメラの実演

バスツアーは1回に2台のバスを利用する。利用者が間違えないように豪奢番号を案内中

株式会社人機一体(滋賀県草津市)の実演はいつも人目をひいている

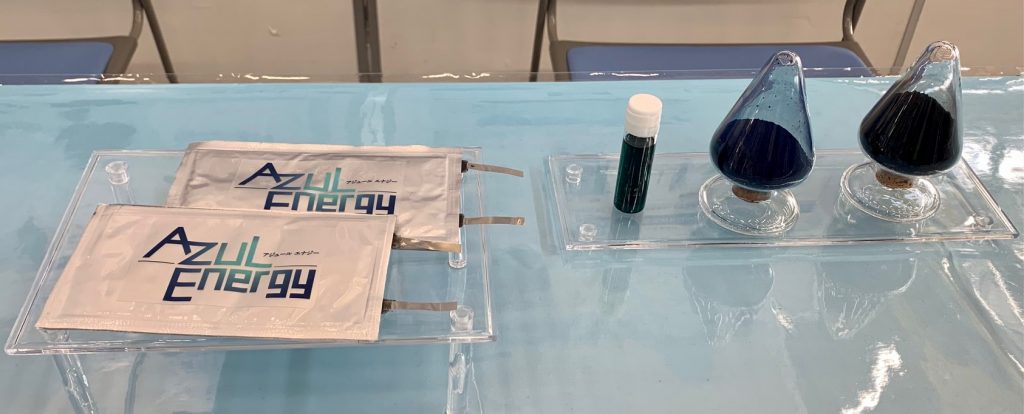

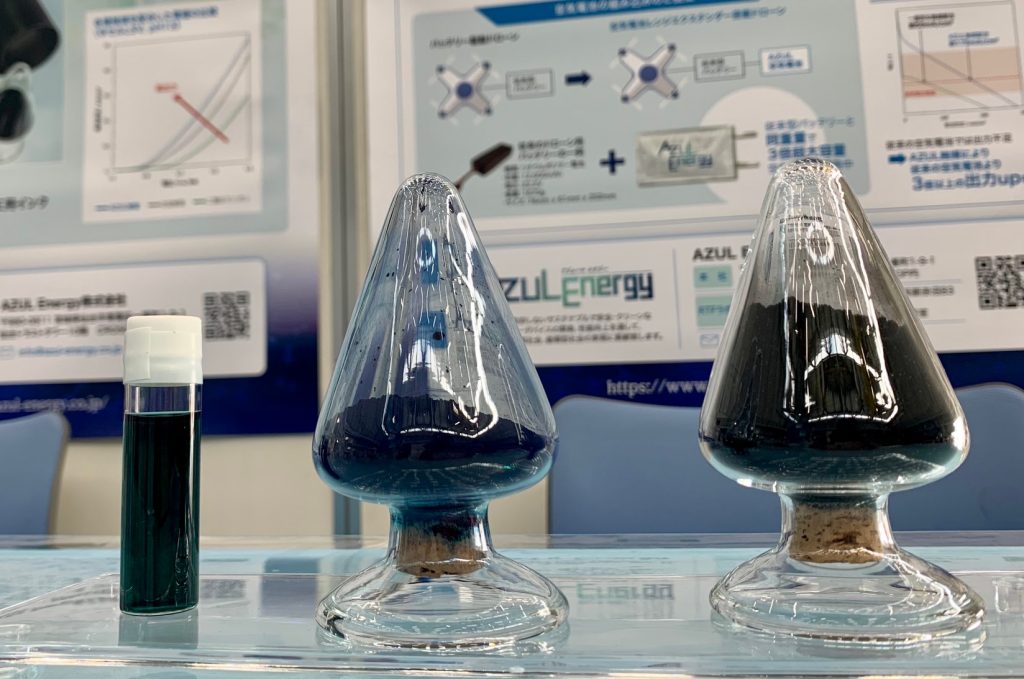

AZUL Energy株式会社(仙台市)が開発した電池を長持ちさせる新素材AZUL

「一般社団法人ふくしま総合災害対応訓練機構」のブースで、株式会社ニックスのドローン用アタッチメント

みちびきの展示ブースに展示されたACSLのSOTEN

東北大学が展示していたアイガモ農法のロボット。「実は曇天でも発電できるソーラーパネルがミソ」と話す東北大学未来科学技術共同研究センターの鈴木高宏特任教授

ソニーのAirpeakS1を展示していたKMT株式会社(長崎縁諫早市)。別のツアーでは飛行の実演を披露

ロボテスEXPO会場で行われたイベントに参加したVC

JUIDAもブースを設置していた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.6.3

発電機を搭載するハイブリッド型ドローンを開発する株式会社エアロジーラボ(AGL、大阪府、谷紳一代表取締役)は、株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO(ファンディーノ)」での資金調達を目指し、6月4日に募集を開始する。投資対象は新株予約権で、募集期間は6月8日までの5日間。目標募集額は2502万円だ。調達した資金は財務の増強に活用し事業の成長につなげる。

重要性高まる長時間飛行に強み 財務強化し社会課題の解決に

募集する新株予約権は、発行会社に権利を行使することで発行会社の株式の交付を受けることができる権利で、株式そのものではない。1口10万円で1人5口まで。目標金額に到達しなかった場合は返金される。上限応募額は9999万円で、到達した場合には募集期間中でも募集を打ち切る。5月27日から募集案内を事前開示している。

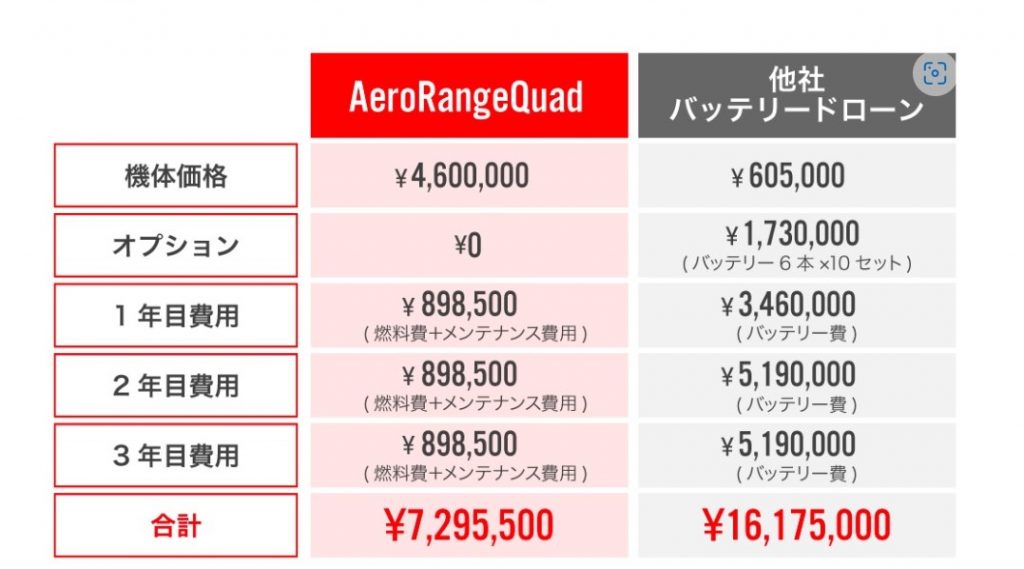

エアロジーラボは2時間を超える飛行が可能なハイブリッド型の回転翼機「Aero Range」などの開発を得意としていて、燃料タンクの技術でも特許を取得するなど安全性に力を入れている。同社は、物流や防災など社会課題の解決にドローンの活用が進むにつれて、長時間飛行の重要性が高まるとみていて、今後もハイブリッド機開発を軸に機体開発に力を入れる。上場を視野に入れているほか、2026年には主力機「AeroRangeQuad」の年間販売台数が150台になると見込んでいる。

同社の谷代表取締役は自社開発機を「2時間は平気で飛ぶというのが圧倒的な違い」と述べている。また企業の特徴について「日本では数少ないハードウェアメーカー。ボディーもパワーユニットも製造し、バランスをとる」と説明している。

各地で実施している実証実験としての飛行でも期待に応える成果をあげ、2021年11月には慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムと静岡県御殿場市が主催し防衛省南関東防衛局が後援したドローンの航空ショー「第三回富士山UAVデモンストレーション」でも安定した飛行性能で来場者をひきつけた。

140分のホバリングを達成した瞬間

「第三回富士山UAVデモンストレーション」でみせた運用のチームワークは来場者の賞賛を浴びた

給油されるAeroRangeQuad

デモンストレーションの様子を見守るAGLの谷代表 <プレスリリース>

従来の6倍以上、2時間飛行を可能にする次世代ドローン「Aero Range」開発の「エアロジーラボ」株式投資型クラウドファンディングを開始従来の6倍以上、2時間飛行を可能にする次世代ドローン「Aero Range」開発の「エアロジーラボ」株式投資型クラウドファンディングを開始

~大阪発ドローンベンチャーが起こす“空の革命”~株式会社エアロジーラボ

バッテリーではなくエンジン発動機を動力源とするハイブリッド型ドローン「AeroRange(エアロレンジ)シリーズ」を開発・販売する株式会社エアロジーラボ (大阪府 代表取締役:谷 紳一)は、株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO(ファンディーノ)」において、2022年6月4日(土)より募集による投資申込みの受付を開始することをお知らせします。

*本案件は新株予約権の取り扱いになります。

【当社プロジェクトページ:https://fundinno.com/projects/366】

当社プロジェクトとクラウドファンディング実施目的について

「空の産業革命」のキープレーヤーとなって人と社会の役に立ちたい

株式会社エアロジーラボのエンジン発電機を搭載したハイブリッド型ドローンは2時間以上(最大3時間)の飛行が可能です。(現在の主流のバッテリー型ドローンの実質飛行可能時間は概ね15~20分です。)飛行時間はドローンの有用性や活用の幅に大きく影響する要素です。また、現在、エンジン発動機の燃料には主にガソリンとオイルの混合燃料が使用されていますが、「AeroRange」はカスタマイズにより水素燃料やバイオ燃料等の代替燃料への対応も可能です。

この度、幅広い場面で社会に貢献し、地球に優しい燃料で末長く使い続けられることを目指したドローンの開発と社会実装を進めるため、2022年5月27日より株式投資型クラウドファンディングFUNDINNOにおいて、募集案内の事前開示を開始いたしました。弊社は今回の資金調達により資本力の充実を図り、事業の成長に繋げます。募集期間は2022年6月4日~2022年6月8日、上限とする募集額は 99,990,000円(1口 10万、1人 5口まで)です。

エアロジーラボの強みは、長年ドローンの研究開発に携わってきた技術的ノウハウです。機体の設計から行なっているので、パワーユニットや燃料の選択や機体の仕様変更等、顧客からの要望によるカスタマイズに容易に対応可能です。燃料タンクの配置や燃料の貯留方法に加え、エンジンの冷却方法や電装品の取り付け方法でも特許を取得しており、模倣困難な独自性があるので競合や新規参入にも対抗できると考えています。また、弊社は国や自治体、各企業との実証実験で大きな成果をあげており、社会実装へ向けて着実に進んでいます。

今後、既存ドローンのリプレイスと新規マーケット展開の両面から販路開拓を進めます。また、水素やバイオ燃料など、エコな燃料にも対応していくことでカーボンゼロドローンを目指します。さらに海外展開も積極的に進め、2025年の大阪・関西万博へ向けたプロジェクトにも参画し、企業として成長してまいります。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.12.25

(プレスリリースの内容をそのままお届けします)株式会社自律制御システム研究所 (所在地:東京都江戸川区、代表取締役社長 兼 COO:鷲谷 聡之 以下 「ACSL」 証券コード 6232) と株式会社エアロジーラボ(本社:大阪府箕面市、代表取締役:谷紳一 以下「AGL」)は、AGLが開発した最大飛行時間180分、最大飛行距離120km、最大ペイロード10kgのハイブリッドドローン「Aerorange pro」に活用されているハイブリッド技術を活用したドローン機体の開発・製造委託契約を締結します。本契約により、AGLはハイブリッド技術を用いたドローン開発のノウハウを提供し、ACSLは自社開発にとどまらず他社との連携を積極的に行うことで要素技術開発から製造・販売までのバリューチェーンを構築していきます。これにより、長時間飛行・長距離飛行が可能なドローンを提供できるようになり、ドローン産業の発展に貢献してまいります。

―長時間飛行・長距離飛行が可能なドローンの開発―

ドローンは、日本における少子高齢化に伴う様々な社会問題解決のためのロボティクス技術の一つとして注目されています。ドローンの活用は、物流・インフラ点検・災害分野において特にニーズが増えており、社会実装への期待が高まっています。しかしながら、多くのドローンに使用されているバッテリーは、飛行時間が長くても30分程度であり、それ以上長く飛行させるにはバッテリーを交換しなければいけないことから、長時間飛行・長距離飛行が難しいという課題がありました。

ACSLは、2020年8月発表の中期経営方針「ACSL Accelerate FY20」において、2022年度の都市部での目視外飛行(Level4)の実現を見据えた、産業用ドローンの社会実装を推進しております。すでに目視外飛行での物資輸送の実証経験や、風力発電機等のインフラ点検の実績を有していますが、ドローンの社会実装を進める上で、長時間飛行・長距離飛行が可能なドローンの開発が重要であると考えておりました。

AGLは、エンジンとバッテリーのハイブリッド技術を活用することで、最大飛行時間180分、最大飛行距離120kmを可能とするハイブリッドドローン「Aerorange pro」の開発を進めております。「Aerorange pro」の開発において、ACSLはAGLに対して独自のフライトコントローラーを開発・提供しておりましたが、本契約により連携を強化し、ACSLはAGLのハイブリッド技術を用いた機体開発を進めることで、長時間飛行・長距離飛行が可能なドローンの社会実装を目指してまいります。

また、ACSLは国土交通省が設定する最大離陸重量25kg以上のドローン飛行許可を取得し、国内物流領域でのハイブリッドドローンの社会実装を加速させるとともに、東南アジア等海外での利用拡大を進めてまいります。

◆ACSLについて

ACSLは、産業分野における既存業務の省人化・無人化を実現すべく、国産の産業用ドローンの開発を行っており、特に、画像処理・AI のエッジコンピューティング技術を搭載した最先端の自律制御技術と、同技術が搭載された産業用ドローンを提供しています。既にインフラ点検や郵便・物流、防災などの様々な分野で採用されています。

*株式会社自律制御システム研究所 会社概要はhttps://www.acsl.co.jp/company/をご覧ください。

◆エアロジーラボについて

株式会社エアロジーラボ(英:AeroGLab)は大阪府箕面市に拠点を置くベンチャー企業です。UAV(無人航空機)の開発、設計、製造、販売、空中撮影、各種映像作成等を行っています。ガソリンエンジンジェネレータを用いたハイブリッド技術を搭載したドローンを開発し、最大積載量は15kg。2018年12月岡山県和気町での実証実験では、全長10.2kmのコースを無給油、バッテリー交換無し、自律飛行(着陸時のみ1部マニュアル操作)で5㎏の日用品をのせて計8日間で13往復にのぼる実証を行いました。

*株式会社エアロジーラボ 会社概要はhttps://aerog-lab.com/をご覧ください。

AUTHER

DroneTribune編集部

DroneTribune編集部