航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊(津市<三重県>)は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)と、災害発生時にドローンによる応援が円滑に実施できるための協定を締結した。空自部隊側から要請があれば、JUIDAのボランティア防災チーム「JUIDA‐D³(ディーキューブ)」が応援する。笠取山分屯基地第一警戒隊は今後、連絡や任務遂行までの一連の流れを訓練に取り入れる方針だ。またJUIDAの鈴木真二理事長もD³について「規模、内容を拡大していきたい」と述べ、要請にこたえる体制の確立を図る考えを表明した。

松永隊長「JUIDAのD³はわが国で最大規模」

締結は12月5日、東京のJUIDAの事務所で行われ、JUIDAの鈴木真二理事長と、航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)が協定書に調印した。協定の名称は「航空自衛隊第一警戒隊と一般社団法人日本UAS産業振興協議会との災害時応援に関する協定」。第一警戒隊は国内に複数あるが、今回は笠取山分屯地第一警戒隊との協定だ。

一般に分屯基地は不審な飛行物体やミサイルの飛来を警戒するためレーダーで防空警戒にあたる。立地もこの任務のため山頂に置かれることが多い。地域一帯をみはらす場所にあることから、大きな災害が発生すると災害活動の拠点になることがある一方、道路が寸断されると分屯基地自身が孤立するリスクも抱える。

JUIDAと協定を締結した笠取山分屯基地も、三重県津市、伊賀市の笠取山山頂にある。防災活動の拠点となれば物資輸送や情報収集搬送の拠点となり、道路寸断などの孤立リスクに直面しつつも基地機能の維持が重要だ。このためドローンの応援を受けられることが有効だと判断した。協定は笠取山分屯基地第一警戒隊から申し入れ、JUIDAが受け入れたため、締結された。ドローンの運航はJUIDA側が担うことになる見通しだ。

調印の席で会見した松永康佑隊長は、協定の申し入れを受け入れたJUIDAに謝辞を述べたうえで、「災害が発生した際は当分屯基地から災害派遣対応として人員、物資の輸送が行われます。また山岳地帯に所在しているため、災害発生時に地域の支援拠点となりうる基地機能を維持する必要があります。そのためにもJUIDAと協定を締結することは非常に重要」と意義を説明した。

JUIDAを選んだ理由について松永隊長は「全国規模のドローン組織であるD³を組織しており規模的にも能力的にもわが国で最大規模のドローンによる災害対応が可能」と解説。「分屯基地を取り巻く厳しい気象条件や山手に位置するリスクを克服し災害に関する様々な支援をしていただける」と期待も表明した。

支援内容については「道の寸断等により孤立した地域、被災者に対する救援、支援。地域の支援基礎となる分屯基地そのものが孤立した場合の物資の輸送支援を受けること」などを挙げたほか、調印式を進行した自衛隊OBでもあるJUIDAの嶋本学参与が「山火事のさいの残火監視」を例示した。物資輸送については松永隊長が「一般的に」と断ったうえで「水、食料、毛布など入浴支援や人命救助(に必要な物資)」をあげた。

さらに年間2~3回ほどの訓練を実施する方針も表明した。訓練内容は今後詰める見込みだが、「どの物資をどの程度の重さで、いつまでに、どのぐらいの時間をかけて、どこまで運ぶか、といった計画をたてる訓練や、その要求をドローンのパイロットに伝える訓練。また、そのうえで安全を確保しながら物資が届いたことを確認するまでの一連の流れを訓練したい」などの考えを示した。

JUIDA鈴木理事長「D³の内容、規模を拡大」

JUIDAは協定に基づく要請内容に応じて必要な機材、知識、能力を持つD³メンバーを派遣することになる。要請内容は災害により異なるため、要請にこたえられる幅広い体制を整えることが重要になる。

JUIDAの鈴木理事長は、「D³はご理解頂いた団体や組織の参加を頂いているところですが、活動を広げることが必要になってくると思います。今年設立したばかりでまだ緒に就いたところですのでこれから規模、内容を拡大していきたいと考えています」とD³の充実に力を入れる方針を表明した。

一方で、D³の母体であるJUIDAは産業振興を目的とする民間団体で、防災専門組織ではない。防災活動を進める場合、産業振興活動とのバランスや、産業振興にもたらすメリットなどの説明が求められることも想定される。JUIDAはすでに全国各地の自治体や、陸上自衛隊の部隊などと協定の締結を進めていて、今回は初めて空自部隊との協定となった。空自にとって今回の提携は「先駆け的」(松永隊長)で、今後より大きな、または上位の部隊との提携に発展する可能性もある。このため協定が会員にもたらすメリットに関する説明の機会も増える可能性がある。

鈴木理事長は協定のあいさつで「連携によりさらに災害時のドローンの活用というところが進むということが期待されます」と需要拡大に期待を表明。さらにJUIDA会員にもたらすメリットについては、「JUIDAでは全国的なスクールを展開しています。これは各地で災害が起きた時により近場で対応して頂ける体制につながっているかと思います。スクールさんにより防災活動への問題意識は濃淡があります。今後は操縦の教育だけでなく災害時の対応も各スクールと連携しながら進めていきたいという風に思っています。スクール以外の会員さんでドローンの企業さんにも多く参加して頂いております。メーカーにとっては、どういったニーズに対してどういったドローンが提供できるのか、など開発の目的を明確化するところでこういった活動に参加していただくメリットを感じていただけると考えているところでございます。今後各地でたくさんのドローンが求められるという状況にございますので、国内のドローン産業の育成というところでも役に立てればと思っています」と述べた。

JUIDA会員の中には、困っている人を助ける強い意志を持つ事業主も多く、能登半島地震のさいにはJUIDAからの呼びかけに率先して参加した会員が現地で躍動した。今後、こうした強い意志を持つ会員の活動場面の提供と、産業振興とのバランスがより重視されることになりそうだ。

協定に署名した航空自衛隊笠取山分屯基地第一警戒隊の松永康佑隊長(左、兼笠取山分屯基地司令、二等空佐)とJUIDAの鈴木真二理事長

協定に署名中 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。福島県の県道で雪崩が道路を寸断し孤立状況が起きている問題で、福島県は12日、県が保有するドローンで現地の調査に踏み切った。運航も県職員が自主運用したため迅速な対応が可能だったとみられる。確認した映像などから現地の危険性などを見極め、除雪作業の可否などを判断する方針だ。

除雪作業可否判断へ危険性の有無検討

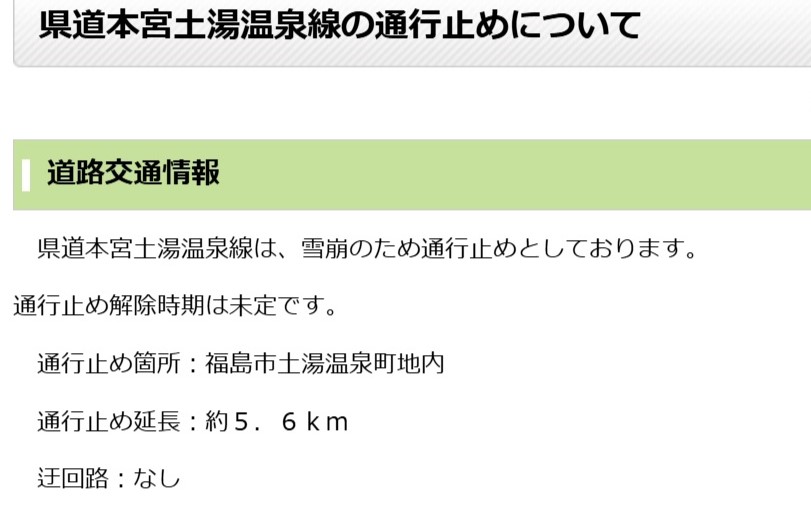

雪崩が起きたのは福島市土湯温泉町で、10日午前4時に雪崩で県道本宮土湯温泉線がふさがれた。除雪作業により一時、通行止めが解除されたものの、同日正午前に再度雪崩が起き、再び道路が寸断された。12日現在、野地温泉、鷲倉温泉が孤立状態になっている。

温泉の宿泊客、従業員らをヘリコプターなどで救助する方針であるほか、除雪作業の可否などについて、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研、つくば市<茨城県>)や国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター(妙高市<新潟県>)の研究者らが検討する。

福島県は孤立状態解消のため除雪作業の可否を検討しており、検討にあたり現地の様子をドローンで確認した。県が保有する機体を県職員が飛行させた。撮影した映像などから雪崩の規模や雪が積もっている状況などから、除雪作業にともなう危険性の有無などを見極め、除雪作業にふみきるかどうかなどを判断する。

県道本宮土湯温泉線は通行止めになっている。除雪作業検討のためドローンによる調査が行われた AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。青森県と一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は1月6日、災害協定を締結した。1月7日にJUIDAが公表し、青森県も認めた。青森県が半島を抱える地形で、地震や風水害などによる陸路の寸断に見舞われたさいに支援することなどを目指す。青森県は1月4日に豪雪対策本部を設置するなど大雪の災害に見舞われているが、青森県は、この状況に対応するための出動調整は現時点では想定していないという。

JUIDA

JUIDA、寒さ対応にハイブリッド機の活用も提案 青森県、豪雪対策としての出動要請は現時点ではしない見通し

災害協定は「災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定書」で、青森県側は危機管理局防災危機管理課が窓口となり、書面のやりとりで締結した。

締結によりJUIDAが青森県内の地震、風水害等が発生したり、発生のおそれが高まったりしたさいに、①ドローンによる調査、情報収集及び物資の運搬②操縦者の派遣、機体の提供、許認可等の手続及び他機関との調整③映像等のデータの提供④その他、協議により必要と認められる活動―などで支援をすることが盛り込まれている。

青森県は現在、大雪に見舞われ1月4日に豪雪対策本部を設置して対応しており、協定の「風水害等」には豪雪も含まれる。JUIDA側からは寒冷地に対応できるよう発電機を搭載したハイブリッドドローンの出動も選択肢に入ることを青森県側に説明している。ただし青森県では現在、道路や街中に積もった雪の処理を優先事項と考えており、ダンプなど雪を積みだす大型車両の調達を先決の課題と認識し、ドローンの出動はしていない。

JUIDAは能登半島地震のさいに現地にかけつけ、輪島市などから支援要請をとりつけて支援活動を展開した経緯がある。青森県は能登半島同様、半島がちの地形が地理的な特徴で、能登半島の教訓をいかせる可能性がある。JUIDAは「本協定の締結により、災害発生時における迅速かつ円滑な支援体制の構築を目指し、当会と青森県が連携して取り組むこととなります。また、平時からの密接なコミュニケーションを通じて協力関係をさらに深め、万が一の際に備えて参ります」とコメントしている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.1.21

能登地震対応にドローン事業者が続々と参画している。イームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)は中型の「E6106FLMP2」、大型の「E6150TC」をあわせて4機を持ちこみ現地の需要に対応しているほか、石川県庁内に設置されたリエゾン拠点で業務調整にあたっている。ドローンが被災地で活躍するには、現地のニーズ、活躍できる事業者の選定、必要な申請など数々の業務調整が不可欠で、その調整役に経験のあるドローン事業者の知見や経験が役立っている。また株式会社SkyDrive も「SkyLift P300S」1機を含め4機を持ちこみ、ドローンの運用に定評のあるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ、東京)は主に上空の通信環境整備を担う。株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)、日本航空株式会社(東京)、ヤマハ発動機株式会社(磐田市<静岡県>)、日本DMC株式会社(御殿場市<静岡県>)、川崎重工業株式会社(東京、神戸市<兵庫県>)などが現地で被災地の支援の先頭に立っている。

イームズはE6106FLMP2など4機、SkyDriveはSkyLift P300Sなど4機 スペースエンタ、双葉電子、日本DMCも

ドローン事業者は主に輪島市、珠洲市で活動をしている。両市は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)に支援を要請していて、要請を受けたJUIDAのもと、ドローン事業者が災害対応に奔走している。

イームズロボティクスは機体の運用のほか、石川県庁DMAT調整本部内に情報連絡のために設置されたリエゾン拠点で輪島市などで活動するJUIDAや、経産省、国交省、事業者との業務調整にあたっている。政府、国内ドローン事業者へのヒアリングシートを作成したり、政府と災害時のドローン飛行などについて定めている航空法138条92項の取り扱いや災害救助法適応についても協議した。事業者との調整では株式会社スペースエンターテイメントラボラトリー、双葉電子工業株式会社(茂原市<千葉県>)と連絡をとり事前調整にあたった。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研、つくば市<茨城県>)とは、オルソデータをアップロード出来るSIP4Dイームズロボティクスパイロットシステムを準備し、SIP4Dにアップされたオルソデータが災害対応機関が閲覧する災害情報サイト、ISUT-SITEに表示されるようにした。一般財団法人日本気象協会、株式会社ウェザーニューズとは活動支援用の特設サイトの準備を調整した。 ウェザーニューズにはドクターヘリ位置情報を輪島市でも確認出来るように、輪島市のDMAT本部にもシステムが設置されるよう調整した。NTTコミュニケーションズとは輪島市上空の電波状況について再計算を受ける調整をし、輪島市で活動するJUIDAチームとの共有を図った。

ドローンオペレーターとしては、輪島市、珠洲市からの撮影要望のある場所を持ちこんだ機体などを使い空撮し、オルソを作成したうえSIP4Dにアップロード した。佐川急便にも物流ニーズを確認したうえで物流用機体の準備を図った。SkyDriveは1月8日から14日にかけて現地入り。物流、状況把握を担った。スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)は水上飛行を調整し、日本DMCは飛行前のロケハンのためにドローンを運用した。

災害対応の現場では、業務調整が不可欠だ。結集した事業者や、それぞれの事業者が持つ知見は、適切に運用が図られてはじめて本領を発揮する。どこで、なんのために飛行することが求められているのか、そのためにどこに、どう申請するのか、飛行環境は整っているのか、など数々の業務調整が果たす役割は大きく、今回は、専門家とのつながりも含めた業務調整の蓄積が一定水準で機能したといえそうだ。災害対応はまだ続くが、ドローン事業者が災害対応のために集結し、それぞれが果たした役割や成果は、今後の検証事例やモデルケースになることは間違いない。

JUIDAは発災直後から内部で調整を進め、1月4日以降、活動を具体化させ、1月5日にはブルーイノベーション株式会社(東京)、株式会社Liberaware(千葉市)とともに支援を始めた。被災地では1月2日に緊急用務地域に指定され(1月5日に改定)ている。現在の航空法では緊急用務地域では国か地方、または現地災害対策本部の要請を受けていない場合、原則としてドローンの飛行は禁止されている。JUIDAは輪島市、珠洲市の要請を受け活動をしており、ドローン事業者も原則として、JUIDAの統括のもとで運用している。

JUIDAが公表している活動報告

被災地で機体を飛行させるイームズロボティクスのチーム

被災地で機体を運用するにあたり事前準備にあたるイームズロボティクスのチーム TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 能登地震の災害対応にあたっていた株式会社ACSLは1月16日までに当面の役割を果たして輪島市(石川県)から引き揚げた。輪島市では同社の空撮用ドローンSOTENで、仮設住宅の設置候補地の現状把握や、機能停止に陥っている港湾の被災状況把握を支援した。SOTENはISO15408に基づくセキュリティ対策が施された堅牢な情報漏洩機能が特徴だが、降雪に見舞われた中での活動では、カメラ、ジンバル、バッテリー搭載時の防塵・防水性がIP43だったことが役立ったと振り返る。

1月7~14日に滞在 仮設住宅候補地や港湾の被災状況把握を担う

ACSLは1月7日から14日まで、輪島市から要請を受けたJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)の災害対策活動に合流した。現地には同社製のドローンも持ちこんだ。空撮用ドローンSOTENは4機、持参した。また、途中で交代した人員も含め延べ6人が現地で活動した。

現地入りしたときには、土砂災害や家屋倒壊、道路寸断などで周囲の状況把握がままならないことが最大の課題で、「とにかく被災状況を撮影できれば、という状況だった」という。

SOTENは高い情報漏洩防止機能が特徴だが、現場で重宝されたのはまずは「防水性」だったという。災害対策活動中、輪島市では雨や雪が降っていた。その中でも被災状況を急いで把握する必要があったため、「カメラやバッテリーを搭載した状態でIP43の防水性を持つSOTENは問題なく飛行でき」頼られたという。

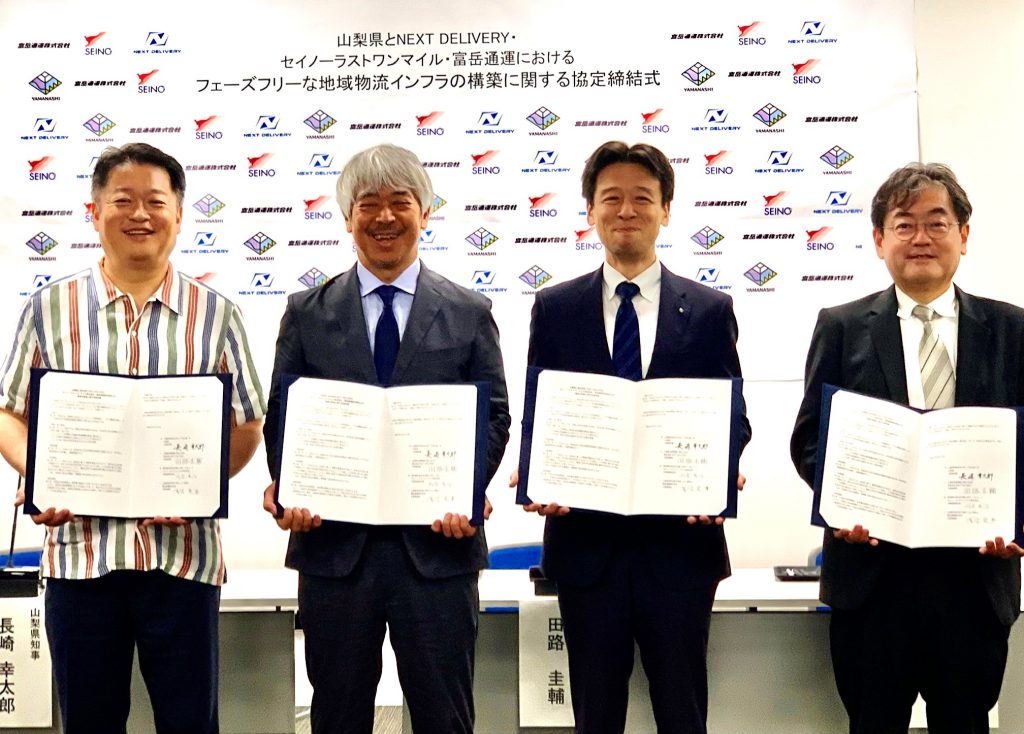

ACSLと同じタイミングで、株式会社エアロネクスト(東京)と、エアロネクストの物流事業を担うグループ会社株式会社NEXT DELIVERY(小菅村<山梨県>)がJUIDAの災害活動に合流した。ACSLとエアロネクストが共同開発したAirTruckも2機持ちこまれたため、AirTruck物流・配送をエアロネクストとNEXT DELIVERYが担い、ACSLは空撮を担ったという。

ACSLの現地活動は一週間を超えた。エアロネクスト、NEXT DELIVERYは1月16日現在も現地に滞在し、引き続き活動を続けている。輪島市でもドローンの有効性が改めて見直される機会になっているという。ACSLは今後、被災地の活動の局面が推移に伴い、改めて情報セキュリティの高さが求められる可能性もあるとみている。

仮設住宅建設予定地・候補地をSOTENで調査するACSLスタッフ=1月13日、輪島市

仮設住宅建設予定地・候補地の調査の様子=1月13日、輪島市 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.1.12

狭小空間点検技術開発の株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は1月11日、輪島市<石川県>での能登半島地震の災害対応活動の様子を報告した。リベラは1月6、7日に輪島市内でJUIDAに合流し、狭小空間点検ドローンIBISを使い、倒壊家屋の内部や床下を調査したと報告している。同社は「今後も必要なタイミングで支援する」と話している。

倒壊家屋内部調査、家屋床下調査、倒壊リスクのある大型商業施設内部調査など

リベラは、狭くて、暗くて、危険な屋内空間の点検、計測に向けた小型ドローンIBISシリーズの開発で知られる。今回もIBISの、GPSの届かない空間への進入が可能な特徴を活用し、輪島市内の倒壊家屋内部や、倒壊リスクがあるため人が立ち入れない設備の内部を調査した。これによりドローンがなければ確認できなかったり、危険を冒して分け入るしか状況把握の手段がなかったりする屋内の様子を把握でき、作業に貢献した。

リベラは活動を以下のように報告している。

(以下発表より引用)

■支援活動について

期間:2024年1月6日(土)~2024年1月7日(日)

場所:石川県輪島市内各所

内容:・倒壊した家屋内部の現状調査

・家屋床下の現状調査

・倒壊リスクのある大型商業施設内部の現状調査

(引用以上)

リベラは「この度の令和6年能登半島地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。今後も、2次災害抑止のための被災地域の建造物内部調査など必要なタイミングでの支援を継続し、当社のミッションである『誰もが安全な社会を作る』ことに向け邁進してまいります」と話している。

2023年6月に発表されたIBIS2も話題を集めた=2023 年6月、千葉・幕張メッセで開かれた「JapanDrone2023」で AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。