- 2024.7.15

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

森林管理や林業を目指す学生や研究者、関連事業者を対象に、この分野で活用拡大が期待されるドローンの見学会が7月12日、君津市(千葉県)の多目的施設、コードベースキミツで開催された。主催したのは森林利用学会で、呼びかけに応じた6事業者が、それぞれ運用、開発するドローンや技術を持ち寄り、森林管理や林業での活用実績、方法などを紹介した。見学会は当初、14万㎡のフライトスペースを持つ大規模ドローンフィールドDDFF(君津市)が予定されていたが、悪天候が予想されたため直前に、体育館を備える廃校利用施設のコードベースキミツに変更された。それでも関心を持つ数十人が足を運び機体を見学し、説明に耳を傾けた。DJIの物流機FlyCart30は保護等級の高さをいかし、雨の中で屋外飛行を披露した。

SkydioJ2がぶつからない飛行実演 樹種判断ソフトウェアのデモも

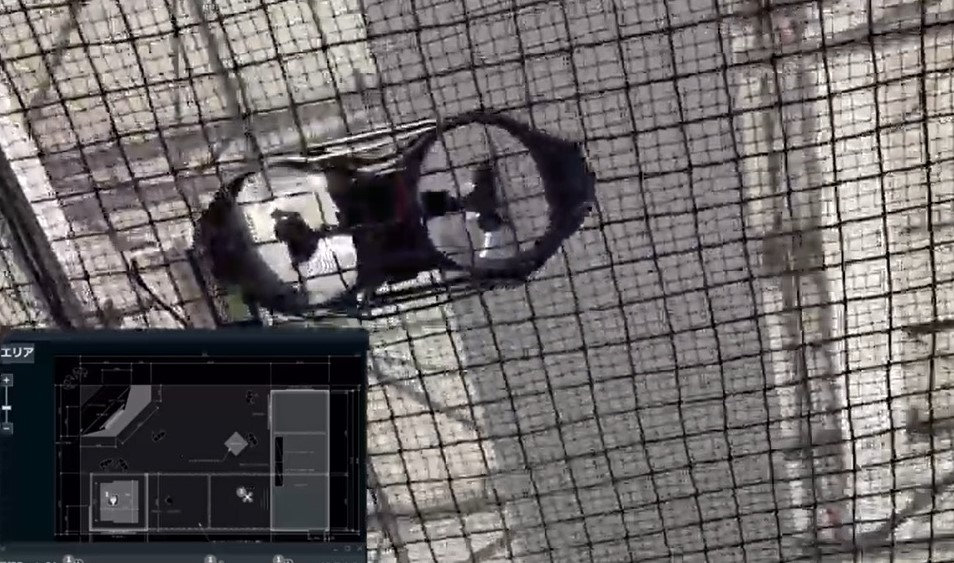

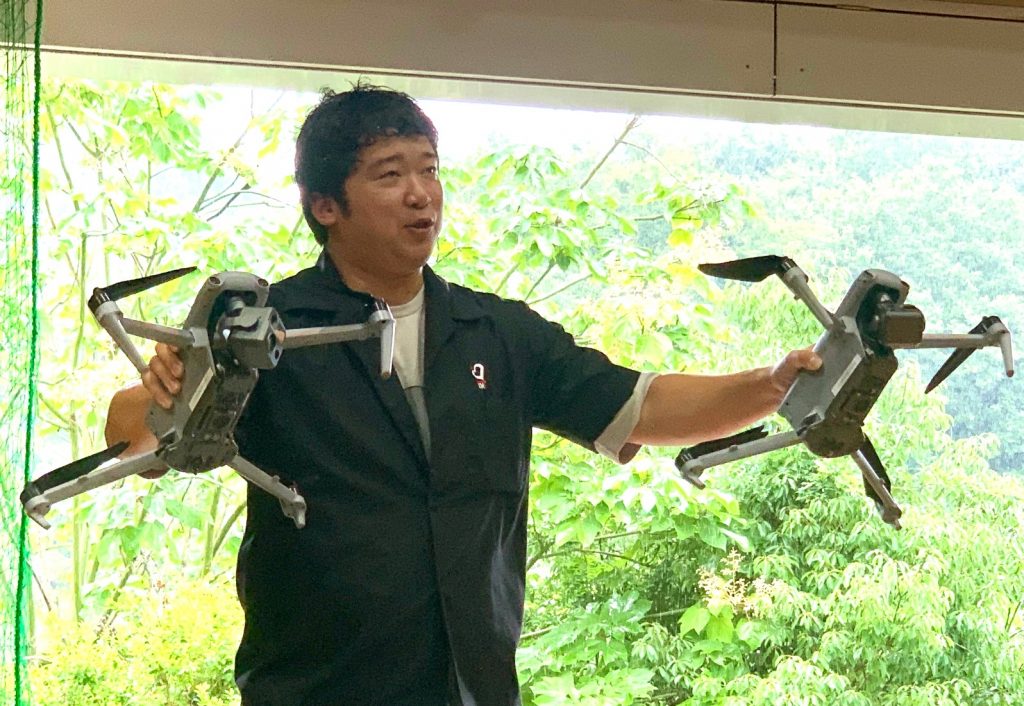

eBee Xなどについて説明するジオサーフの小路丸未来さん 見学会のテーマは「最新のドローンを⾒て・触って・知ろう」。株式会社システムファイブ(東京)はDJIのDJIの物流機FlyCart30を紹介。IP55の保護等級の高さをいかして、屋外で雨の中を荷物を吊り下げて飛行する様子を披露した。GNSS技術のジオサーフ株式会社(東京)は米AgEagle Aerial Systems(アグイーグル・エアリアル・システムズ)傘下のスイスsenseFly社の固定翼機eBee Xを展示し、屋外飛行のかわりに、モニター内で模擬飛行させ、機体の特性を紹介した。インフラ点検の株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)は狭小空間や屋内飛行を得意とするSkydioJ2を体育館内で実演し、GPSに頼らずに飛行する様子や、障害物を敏感に察知する様子、目的地に正確に着陸する様子を紹介した。

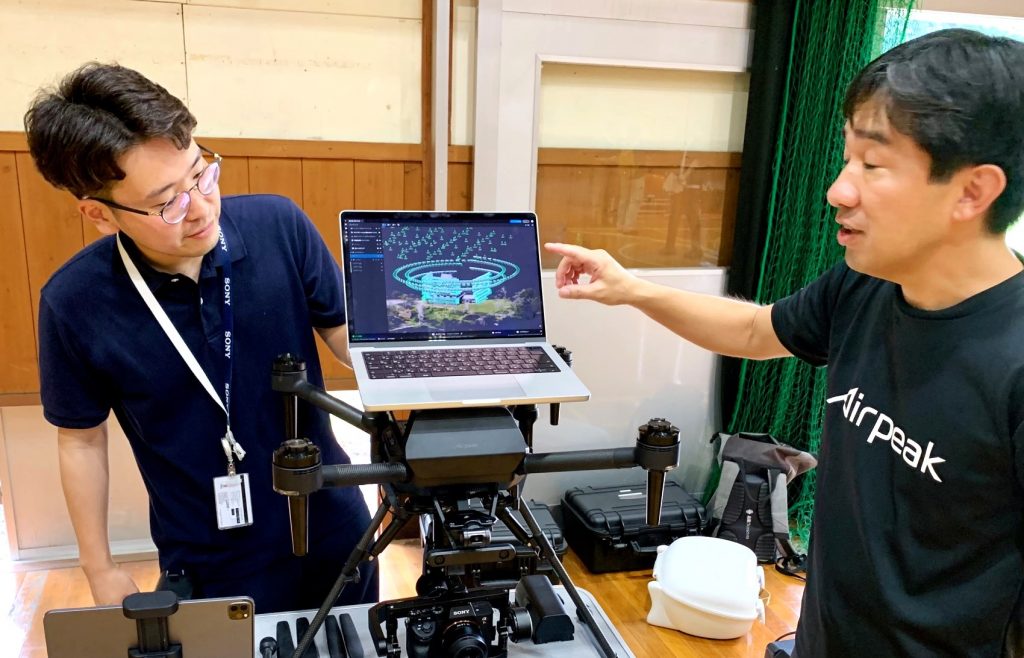

ソニーマーケティング株式会社(東京)はソニーのフルサイズデジタル一眼カメラ、α7RVを搭載できる独自開発ドローンAirpeakS1(エアピークエスワン)を展示し、撮影対象の構造物を弧を描くように周回して撮影できるシステムや一度撮影した経路を再現できる仕組みを紹介し、有限会社森山環境科学研究所(名古屋市<愛知県>)はスイスWingtra(ウィントラ)社のテールシッター型VTOL機WingtraOneや微粒子補修装置を搭載した米Freefly Systems社の中型マルチコプターASTROなどを紹介し、ASTROについては飛行を実演した。半導体製造装置エンジニアリング技術の蓄積が厚いKMT株式会社(諫早市<長崎県>)は中国・深圳発のドローンメーカー、AUTEL ROBOTICSのEVO Maxシリーズの2機連携操作や暗闇での認識を実演したり仏PARROTのANAFI Aiを紹介したりした。

また当初開催会場となる予定だった、DDFFを運営するDアカデミー株式会社の依田健一代表も固定翼機を持参してかけつけ、会場体育館でデモ飛行を披露して賑わいに花を添えた。また森林情報を解析するソフトウェアDF scannerの開発で知られるDeepForest Technologies株式会社(京都市)もドローンの映像から針葉樹の樹種を識別する様子を紹介し、来場者の関心を引いた。

Dアカ依田代表「ノンテクニカルスキル問われる時代に」

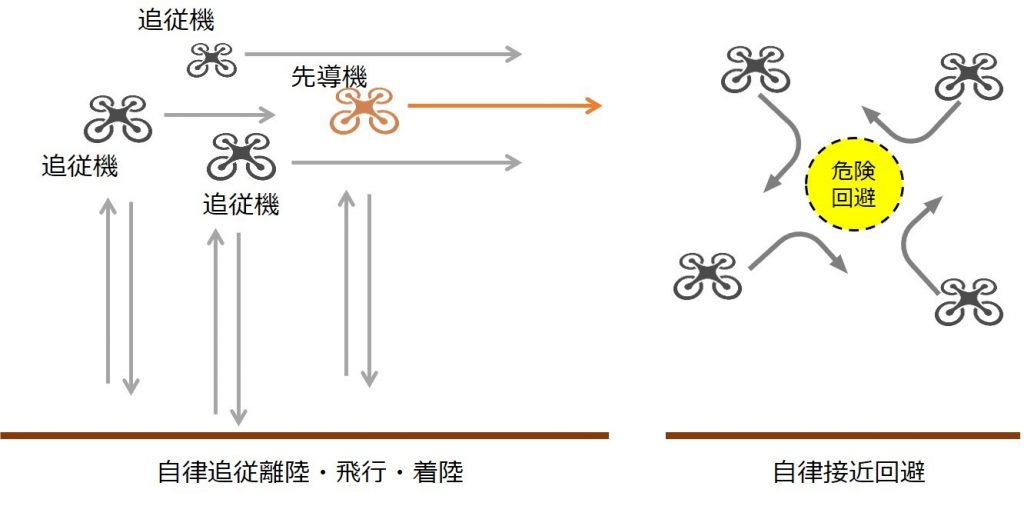

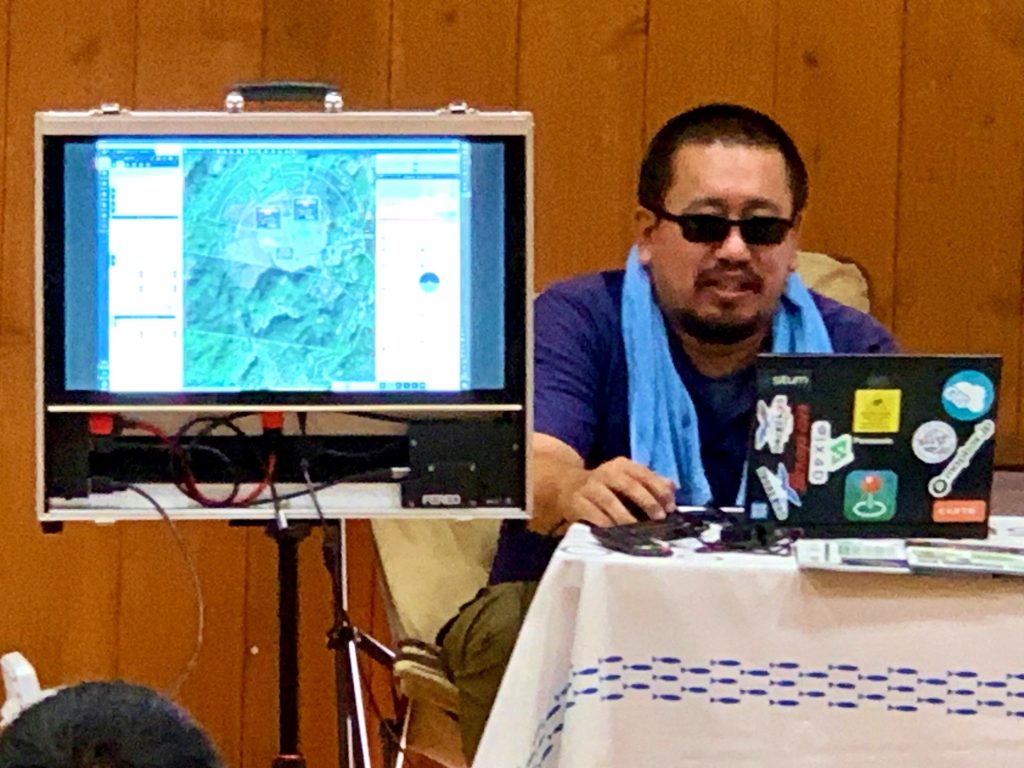

見学会では展示会の開始前にDアカデミーの依田健一代表がドローンの近況を概観した。その中でドローンの飛行について局面がマルチコプターの腕前が勝負所だった時代から、広域に飛べる固定翼の存在感が高まっている時代に変化していることについて言及した。

この中で依田氏は「今後、広域測量や物流などの存在感が高まると思います。いわゆるドローンのフェーズがかわってきます。私は小学生のころからラジコンを飛ばしてきたラジコンおじさんですが、こうしたテクニカルの腕前がもてはやされる時代から、これからは自動航行の時代に入ります。特に森林管理事業などにも関係する広域測量でドローンを使う場合は、ほぼ目視外飛行。パイロットにも、技量で飛ばすテクニカルの要素から、安全なプラン設計、飛行判断、緊急時対応への目配りなどCRM(ここではCrew Resource Managementのこと)を含むノンテクニカルの要素へと、求められる要素が変わってまいります。通信途絶時の対応やバッテリー切れのさいの対応など、予めチーム全体で対応や方針を決めて共有することを促し管理する役割が求められることになります。ドローン物流もいよいよ実装段階です。飛行許可の取り方や、CRMを身に付けなければいけません。われわれもその講習を今後、展開していく方針です」と自社の取り組みをまじえながら、局面の変化を伝えた。

CRMについては、以前から必要性が一部で強調されながら普及には時間がかかっている。現状では株式会社ダイヤサービス(千葉市)が展開するドローンスクールDOSAでCRMの講習に力を入れている。今後、パイロットにかたよりがちな運航事業の業務をチームで教習する取り組みの一環としてCRMの必要性の浸透が求められる。なおDOSAの講習では負傷者救護も必修化している。

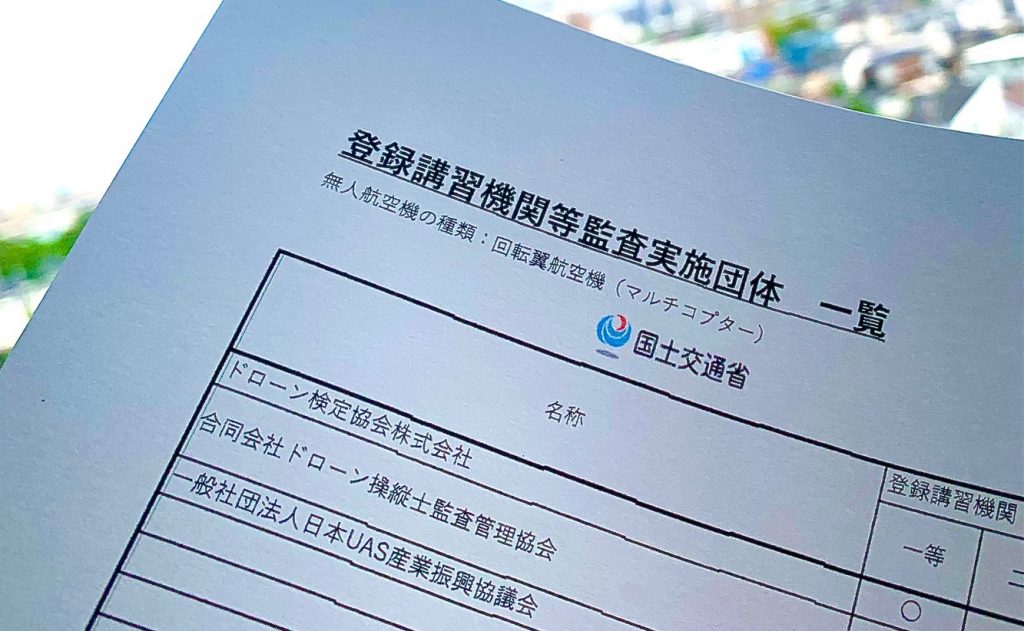

余談:会場最寄り駅はJR東日本最大の赤字線区内のレア駅

会場となったコードベースキミツ 会場となったコードベースキミツは、君津市と株式会社テラ(鎌倉市)が、廃校となった旧松丘小学校、旧松丘中学校の一部施設の再利用設備で、新時代の技能獲得に向けたコラボレーションの基地として2023年5月に誕生した。KDDIスマートドローン株式会社(東京)が、ドローンスクール「KDDIスマートドローンアカデミー君津校」を設置して、国家資格取得向けの講習やSkydio機の運用人材の育成などを手掛けているなど、施設としてドローンの活用を想定している。グラウンドは、広大なDDFFには及ばないものの約2500㎡あり(DDFFは14万㎡)、旧校舎、旧体育館がそろうなど多彩な活動に対応が可能だ。現在、コードベースキミツとしてして活用できる範囲を拡充する方針で、地域のドローン技能の拠点としての活動の拡大が期待される。

このコードベースキミツはJR久留里線の上総松丘駅から徒歩11分の場所にある。東京駅を起点に向かうなら木更津駅で久留里線に乗り換えることになる。移動時間で比べると、自動車移動のほうが1時間以上効率的だが、少なからぬ鉄道愛好家はこの駅に興味を持っている。理由は①そもそも本数が少ない②JR東日本随一の赤字区間にある③非電化でディーゼルカーが走る④車窓が絵になる、などがある。

とりわけ赤字路線はしばしば話題にのぼる。JR東日本による昨年(2023年)11月の発表によると、上総松丘駅のある線区(久留里~上総亀山)は、100円の運輸収入を計上するのに要する営業費用(営業係数)が1万6821円と、JR東日本管内で最大の赤字だ。同じJR久留里線内での、2駅手前の久留里駅までの営業係数は1153円。これでも赤字路線だが久留里―上総亀山間の大赤字はさらに際立つ。

起点となる木更津発の列車は平日1日12本。このうち6割の7本が途中の久留里止まりで、その先にある上総松丘まで乗り換えなしに行く本数は5本にとどまる。このため鉄道愛好家にとって久留里―上総亀山間の線区はいわゆるレア度が高い。また久留里でも終点の上総亀山でもなく目的地になりにくい上総松丘駅は隣の話題の線区にあり、のひとつで駅であり、好奇心がかきたてられる。

コードベースキミツの取材日は午前8時26分に上総松丘駅に到着した。復路の出発は14時34分までなく、レア度を確認した。さらにこの日は雨に見舞われ、上総亀山ー久留里間で運転を見合わせた、タクシーでの代行輸送が行わることになった。無人駅に備えられた無線で「待合室でお待ちください」と係員の肉声で放送されたが、それを聞いていた利用者はほかにはいなかった。やがて上総松丘駅に本来、列車が入線する時刻にあわせるようにJR東日本の社有車と、それに先導された民間タクシーがとまり、「こちらにお乗りください」と案内された。タクシーに乗り、途中平山駅で乗客がいないことを確認したうえで、久留里駅まで連れて行ってもらった。代行輸送なのでタクシー料金が別途かかることはなかった。所要時間は予定していた鉄道の時間と大差なかった。久留里線をめぐっては沿線住民と自治体、JRなどによる協議が続いている。昨年(2023年)12月の協議では、地域住民に選ばれていないと受け取られるアンケート結果が公表され、存続を求める側から、結果を要約したものでなくすべてを公開するよう意見が出たという。協議次第ではさらに話題の路線となる。

コードベースキミツで講習を受けたり、展示会をしたり、セミナーを開いたりするなどして訪問する機会があった場合には、最寄り駅である小さな無人駅、上総松丘に立ち寄っておくのも関心のある向きの選択肢のひとつかもしれない。

主催としてあいさつする国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の瀧誠志郎さん

Skydioの機体の特徴を説明するJIWの岡田正義さん

SkydioJ2のデモ飛行

SkydioJ2のピンポイントで着陸する様子を実演

ジオサーフの小路丸未来さんがモニターを使って説明

小路丸さんの説明に参加者が聞き入る

KMTによるAUTEL機の説明

KMTはANAFI-Aiも展示した

AirpeakS1の説明に聞き入る参加者

AirpeakS1のウェイポイント上を弧を描いて飛行し撮影する機能を説明

フルサイズのデジタル一眼を載せて飛ぶAirpeakS1

DJIの物流機FlyCart30が雨の中ウインチで荷物を吊して飛び保護等級の高さを印象付けた

雨が降るコードベースキミツのグラウンド上空を飛ぶFlyCart30

森山環境科学がWingtraOneについて説明

森山環境科学による微粒子補修機を搭載したASTROの実演

コードベースキミツの旧小学校から旧中学校をつなぐ坂道は雨に濡れるとスベりやすく、スタッフが注意を呼び掛けていた

コードベースキミツ最寄りの上総松丘。JR東日本最大の赤字線区として知られるJR久留里線の久留里ー上総亀山間にある

上総亀山駅を発車する下りのキハE130系ディーゼル車。ロングシートでトイレが設置されていない100番台 TAG

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.6.21

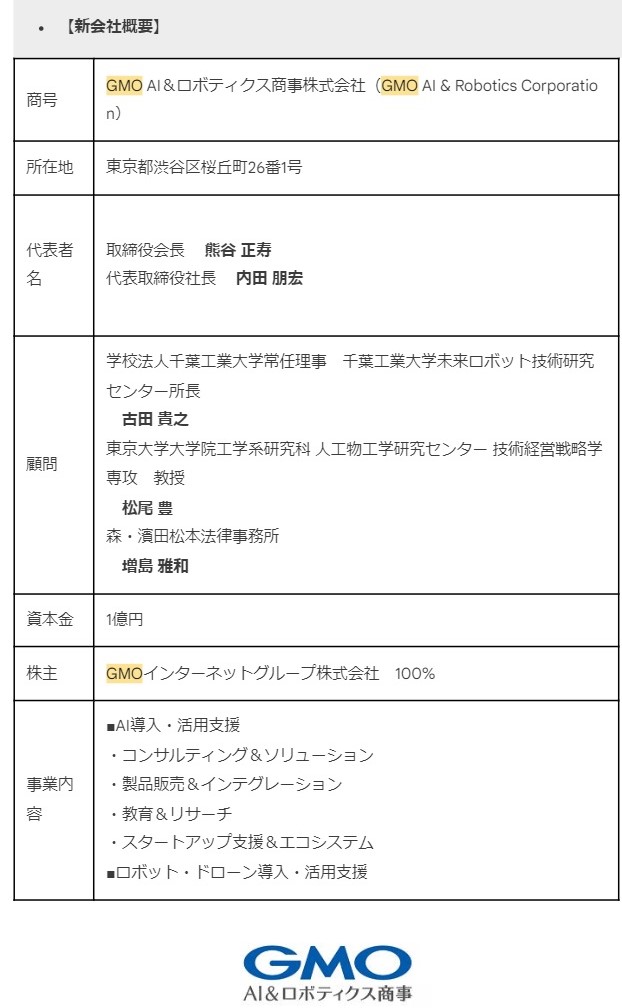

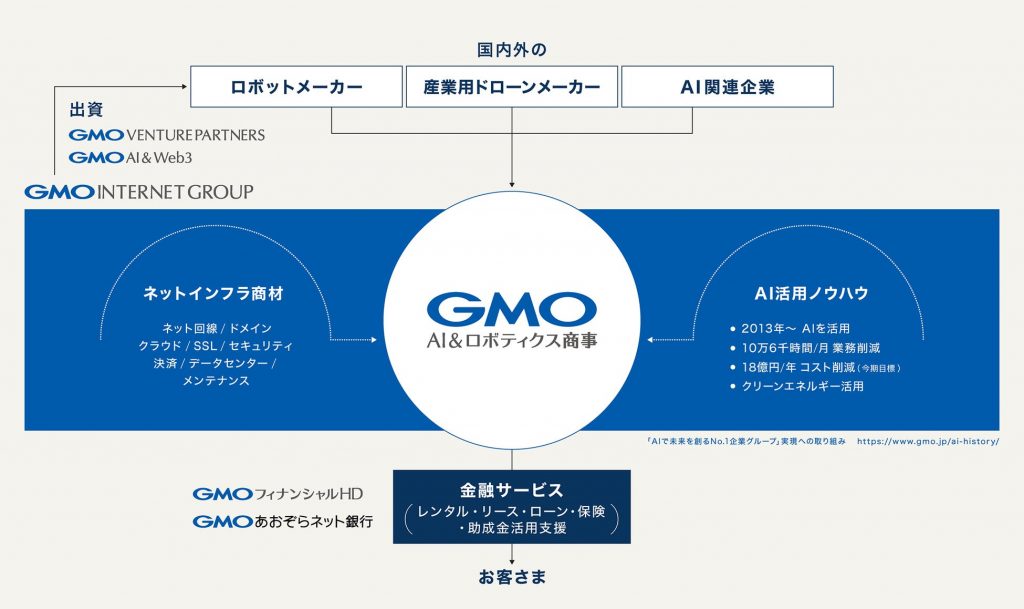

GMOインターネットグループ(東京)は6月18日、100%子会社としてGMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR=ジーエムオーエアー、東京)を設立した。GMOが高いシェアを持つインターネットのインフラサービス、金融、AI活用ノウハウをベースに導入や活用のコンサルティングなどのサービスを提供し、開発事業者とユーザーとをつなぐ。事業を通じて急速に進むと見込まれるAIとロボットの融合を支え日本経済で予見される課題解決を目指す。都内で開かれた発表会には株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)、イームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)など国内外の事業者が開発または運用する8基のロボット、ドローンも登場し発表に花を添えた。

“相思相愛”のAIとロボットをソリューションで縁結び

発表は東京・用賀のGMOインターネットTOWER(世田谷ビジネススクエア)で行われた。

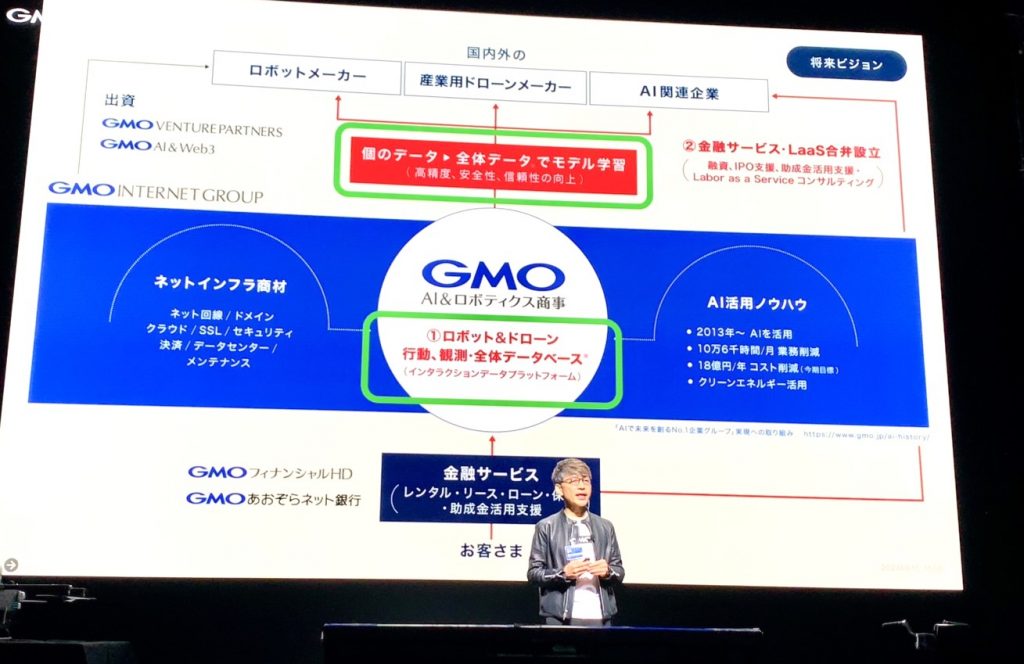

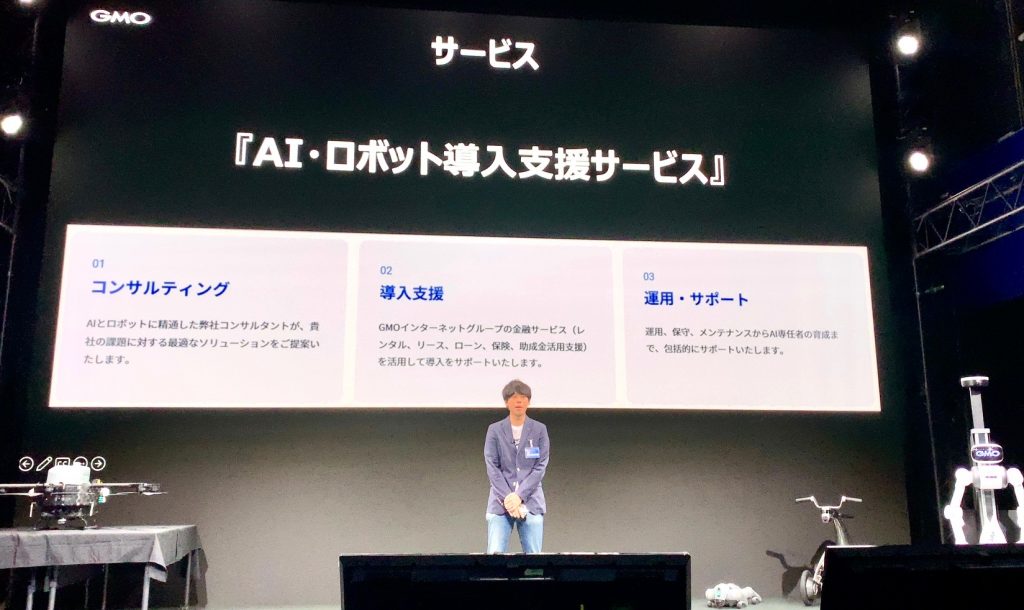

新会社GMO AIRは、AI活用コンサルティング、AI人材育成、AI導入支援、ロボット・産業用ドローン導入・活用支援、メンテナンスなど技術、ノウハウ、金融のサービスを提供し、国内外のAI関連企業、ロボットメーカー、産業用ドローンメーカーとユーザーとをつなぐ。自社開発はせず、開発事業者の事業を支えることで日本のAI、ロボットの融合を促す。

キャッチコピーとして「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げて活動する。資本金は1億円。年内をめどに売上高などKPIの策定を目指す。当面は「お客様の声に耳を傾けることに集中する」方針だ。事業は開発したプロダクトを市場に投入するプドダクトアウト型のスタイルではなく、需要に応じてプロダクトを開発して提供するいわゆるマーケットイン型をとる。同社の公式サイトも同日、公開された。

役員構成はGMOインターネットグループ株式会社でグループ代表を務める熊谷正寿氏が会長に、グループ常務執行役員の内田朋宏氏が代表取締役社長に就任するなど7人が役員をつとめる。また千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏、東京大学大学院教授の松尾豊氏ら4人が顧問、専門家4人がアドバイザーとして支える。AIをフル活用することで社員数は「必要最小の人数で運営」(内田社長)する方針だ。

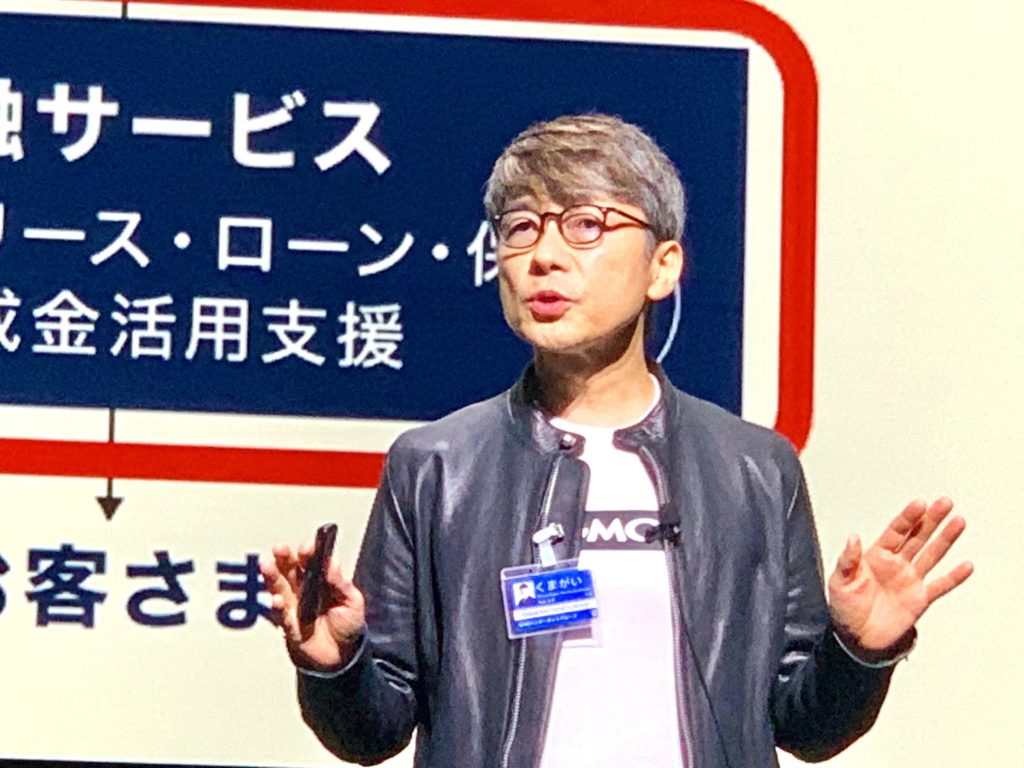

新会社GMO AIRの果たす役割については、同社会長でグループ代表である熊谷正寿氏が「縁結び」と説明した。その中で熊谷氏は「AIとロボットは相思相愛です。今後は急速に融合します。AI産業はかつてテキストだけ、画像だけなど単一のデータ処理に特化していましたが、現在は、音声も動画も核種センサーのデータも取り込むなど複数のデータを統合して処理するマルチモーダルAIとして発展しています。ロボット産業もかつてはプログラムされた動作の繰り返しに特化してきましたが、今後はAIの搭載で自律学習し環境に適応して動き目標を達成することを目指しています。両産業の融合にはインターネットインフラと通信が必要です。われわれは30年間、接続、ドメイン、クラウド、SSL、決済、セキュリティ、データセンター、メンテナンスなどインターネットインフラに携わってまいりました。そこで私たちが両産業の縁結びをします」と述べた。

説明の中では、縁結び方法の一例として、ロボット、産業用ドローン、AI機材の購入者の立場を紹介した。高額機材は現金で一括購入するケースは考えにくいため、レンタル、ローン、リース、助成金活用などでGMOグループが金融サービスで培ったノウハウの活用場面が生まれる。また業務効率化についても、GMOが11年前から進めてきたAI活用で1カ月間で10万6000時間の業務削減した実績、年間18億円のコスト削減を達成した実績がノウハウとして付加価値になると見込んでいる。そのうえで、「インターネットのインフラ商材、インターネットの金融サービス、AI活用ノウハウの3つの付加価値を自社グループのサービスとして提供できる」ことを、差別化ポイントに掲げた。

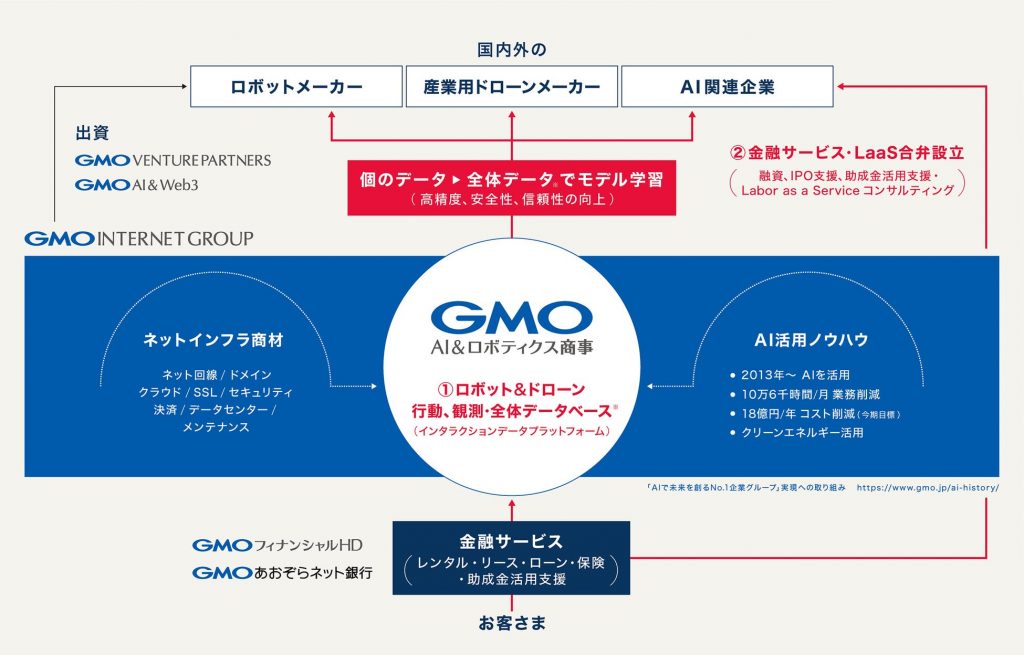

中長期的にインタラクションデータのプラットフォーム構築を目指すことも表明した。ロボットに搭載されたAIが、学習していない作業に直面しても解決策を見出だせるAGI(汎用人工知能)、人間の知能を超えたレベルの知能を持つASI(人工超知能)に進化することを展望し、「そうなればユーザーはロボットを購入するのではなく必要な時にロボットの機能を利用するようになる。ビジネスはロボットの物販ではなく人材派遣と同じビジネスモデルに変化します」(熊谷グループ代表)と見通した。

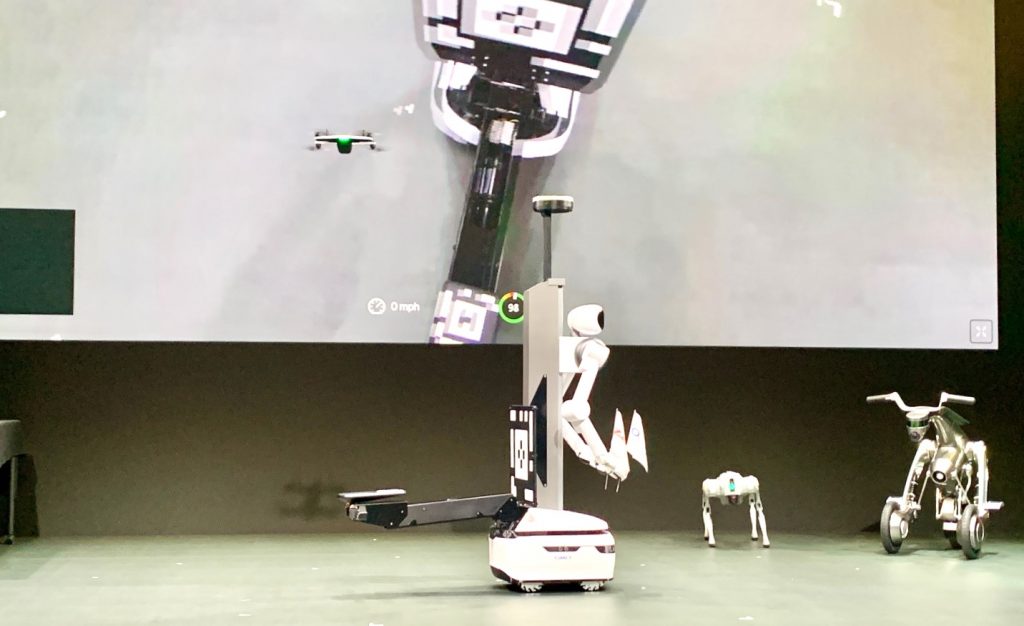

発表会には脚型ロボットを含む8基が「応援のため」に会場にかけつけステージを彩り、一部はデモンストレーションを披露した。

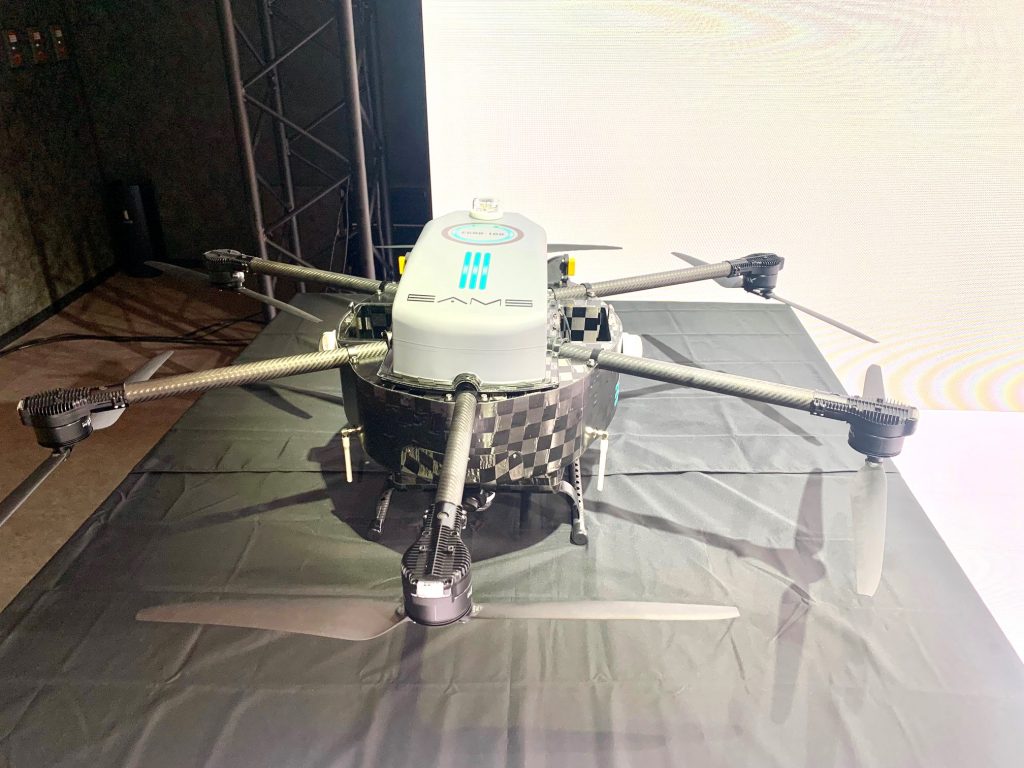

JIWはアームを備えて移動するアバターロボットとAIドローンSkydioの機体を融合させた「ugo+drone(ユーゴープラスドローン)をデモンストレーションし、ドローンの離着陸も実演した。JIWはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(東京)が提供するAIによる画像認識サービス「hakaru.ai」(ハカルエーアイ)を利用していることも紹介された。イームズロボティクスは第⼀種型式認証を取得した「イームズ式E600-100型」を持ちこみ、ステージ上で展示した。

また顧問に就任した千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏も、開発した脚型ロボットを実演。目隠しされた状態と同じ状況で、「前進」の指示で段差をのぼったり、落ちても態勢を立て直したりしてみせた。古田氏は「これからのロボットの考え方ですが、ロボットに AI を与えるのではなく、育てたAIにボディを与えることが重要。パソコン開発の主役がハードウェアの作り手からソフトウェア開発者やクリエイターに移ったように ロボットの普及には、搭載するAIを含むソフトウェアベンダー、サービスプロバイダーに移ります。GMO AIRはそれを担う唯一無二の会社です。この会社の設立は時代の転換点です」と述べた。

会見に先立ち投影されたプロモーション動画もすべてAIで作られ、エンドロールには、脚本、映像、ナレーション、ディレクションがすべてAIと映し出された。最後に「Produced by Humans」と映し出し、人の意志をAIがサポートする様子を象徴した。

また、顧問に就任した東京大学大学院の松尾豊教授もビデオメッセージを寄せ、「AIロボットに関して、技術データとお金の流れをつなぐ商社機能が大変重要であると以前から思っておりました。日本ではこうした機能が十分でないと思っていたのですが今回新しい会社がまさにその部分を実現されようとしているということで大変楽しみにしております」と期待を寄せた。

(GMOによる設立案内は以下の通り)。

事業概要を説明するGMOグループ代表の熊谷正寿氏

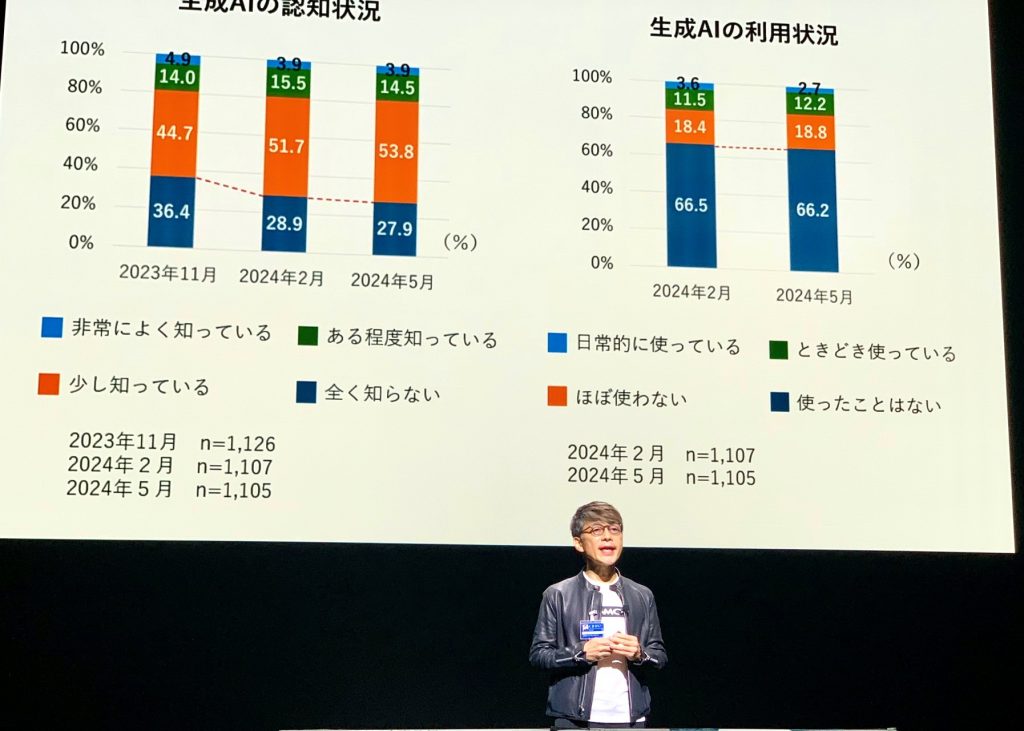

8割が生成AIを使っていないとの調査結果も公表

AIとロボットは“相思相愛”の関係にあると説明

GMO AIR設立発表会で展示されたイームズロボティクスのイームズ式E600-100型

事業戦略を説明するGMO AIRの内田朋宏社長

発表会にはドローン、ロボット8基がステージに集合

JIWのugo+droneがデモンストレーション。ドローンも飛んだ

GMO AIRの顧問に就任した古田貴之氏も開発したロボットを実演

発表後も報道陣に囲まれる熊谷氏

顧問に就任した東大、松尾豊教授のビデオメッセージが投影された

フォトセッションでは登壇者がロボット、ドローンに囲まれた

発表会が行われた東京・用賀のGMOインターネットTOWER。6月上旬のJapanDroneではGMOは渋谷の本社からここまでの空クルの疑似フライト体験をVR映像で提供した GMOインターネットグループがAI・ロボット事業に参入

GMO AI&ロボティクス商事株式会社設立

AIとロボットをすべての人へ。

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年6月18日(火)に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(以下 GMO AIR)を設立しました。これにより、AIとロボット・ドローンの導入・活用支援を軸とした新たな事業を開始します。

GMO AIRは、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げ、AIおよびロボットの普及・拡大を図り、社会課題を解決することですべての人の笑顔と感動を創出してまいります。

・【事業概要】

GMO AIRは、世界中のネットワークを駆使して国内外からロボットを調達するだけでなく、GMOインターネットグループが30年来培ってきた インターネットインフラ商材 (ネット接続、ドメイン、クラウド、SSL、決済、セキュリティ、データセンター、メンテナンスなど)をあわせて提供します。また、 金融事業 の強みを活かし、レンタル、リース、ローン、保険、助成金の活用支援などのサービスも展開します。さらに、2013年から進めているAIの研究・活用を基に、月間10万6千時間の業務削減や年間18億円のコスト削減を実現する AI活用ノウハウもお客様に提供します。

GMO AIRは、これらの商材とサービスを通じて、お客様に包括的なソリューションを提案する AIとロボットの総合商社 を目指します。

1.AI導入・活用支援

お客様の業務に最適なAIソリューションを提供し、業務効率の向上と生産性の最大化を実現します。

・コンサルティング&ソリューション

GMOインターネットグループのエキスパートにより、AIの導入から活用までをトータルでサポートします。それぞれの課題解決に向けたコンサルティングと最適なソリューションをご提案します。

1. AI導入コンサルティング

2. データ分析・予測サービス

3. 業務自動化ソリューション

4. AIシステム開発

5. AIセキュリティ

・製品販売&インテグレーション

クラウドベースのAIプラットフォームの提供や、AI搭載ソフトウェア・サービス、AIの処理に最適化されたハードウェアの販売やレンタル、ロボットシステムのインテグレーションを提供します。

1. AIプラットフォーム提供

2. AI搭載ソフトウェア・サービス

3. AIハードウェア販売・レンタル

4. ロボットシステムインテグレーション

・教育&リサーチ

GMOインターネットグループは、これまで約7,800人のパートナー(従業員)に対しAI活用を促進し、非エンジニアに対するリスキリングを推進することなどを通して、月間で10万6千時間の業務時間削減を実現し、2024年度は18億円のコスト削減を見込んでいます。このような、これまで培ったAI活用のノウハウを皆様にご提供し、AI人財の育成のお手伝いをいたします。また、GMOリサーチ&AI株式会社による最新のAI動向のリサーチなども可能です。

1. AI人材育成

2. AIリサーチ・情報提供

・スタートアップ支援&エコシステム形成

GMOインターネットグループで投資事業を展開する、GMO VenturePartners株式会社や、GMO AI&Web3株式会社を通じ、世界中のAI、ロボット企業への出資・支援を実施し、AIのエコシステム形成も進めてまいります。

1. AIスタートアップ支援

2. AIエコシステム形成

2.ロボット、ドローン導入・活用支援

ロボットやドローンの導入から活用までをトータルでサポートし最適な機器選定、設置、運用を支援します。

・提案するロボットの例

・ アーム型 :組み立て、溶接、塗装、搬送、ピッキング、検査 等

・ 人間型(ヒューマノイド) :接客、案内、介護、災害援助、エンターテイメント 等

・ 多脚型(クローラ型含む) :警備、パトロール、災害救助、測量、農業 等

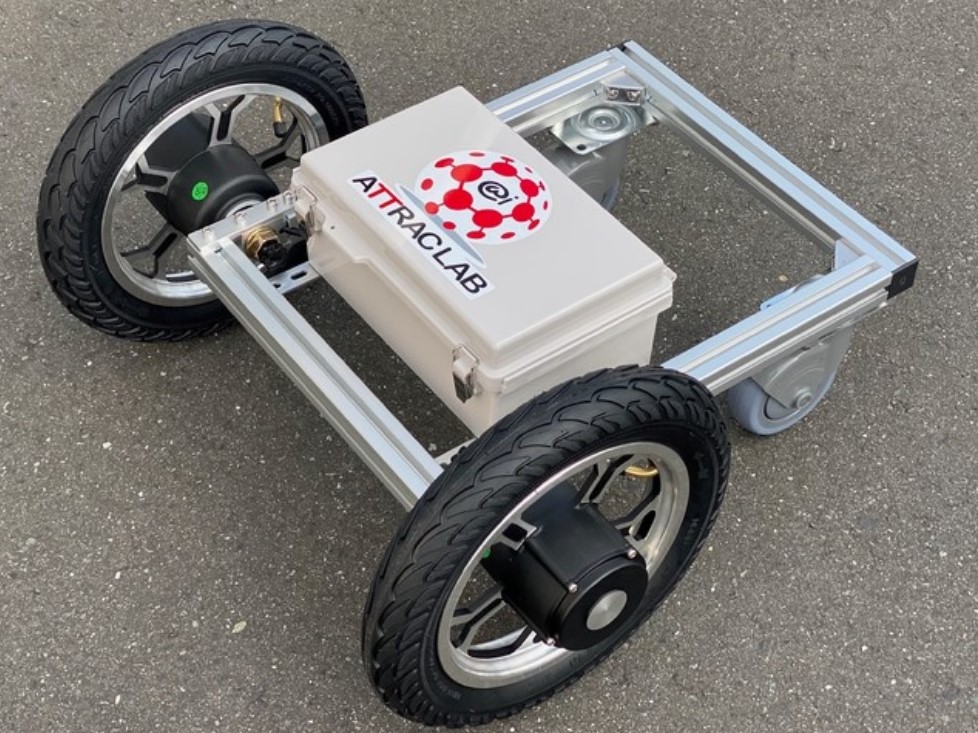

・ 車輪型: 移動、搬送、案内、警備、点検 等

・ クローラ型: 建設現場、災害現場、農業、プラント設備点検 等

・ ドローン・飛行型: 空撮、監視、検査、物流、農薬散布、災害対応 等

詳細:URL:公式サイト https://ai-robotics.gmo/

■GMO AIRのビジネスモデル図

・【将来ビジョン】

「インタラクションデータプラットフォーム」の構築と、「金融サービス・LaaS合弁設立(融資、IPO支援、助成金活用支援・Labor as a Service コンサル)」を国内外のロボットメーカー、産業用ドローンメーカーに提供することを目指しています。ロボットやドローンから得られる行動や観測のデータ(インタラクションデータ)を、高精度で安全性、信頼性の高い全体データとしてまとめ、国内外のロボット・産業用ドローンメーカー、AI関連企業にフィードバックします。これは、AIとロボット産業発展の大きな基盤になると考えています。

【新会社設立の意義】

AIロボット市場はCAGR(年平均成長率)で38.6%の増加が見込まれ、2021年の69億米ドルから、2026年には353億米ドルの規模に成長すると予測されています。(※1)これはGPUの進化などによるAIの加速度的進化に伴い、AIと親和性が高いといえるロボットの開発も急速進んでいくことを表しています。

GMOインターネットグループは、約55年周期で産業革命が進行していると考えています。1995年をインターネット革命の始まりと捉えると、29年経過した2024年はインターネット革命の後半戦に入っていると言え、ここでの主人公は「AIとロボット」になると確信しています。

そのような中、生成AIの利用に慎重な人はいまだ多いというデータもある一方(※2)、今後の日本は2040年には働き手が1,100万人不足(※3)するとの予測も出ています。このようなデータから予見される近未来の状況を打破し日本経済の成長を促すため、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しする目的でGMO AIRを設立するに至りました。

(※1)人工知能ロボットの市場規模、シェア、業界の成長、動向、分析(2030年)

(※2)勤務先での生成AI活用に対して肯定的な人は否定的な人の2倍以上 | GMOリサーチ&AI調べ

https://www.gmo.jp/news/article/9016/

(※3)書籍「「働き手不足1100万人」の衝撃」(古屋星斗 著/リクルートワークス研究所 著)

(GMOが発表した記者会見レポートは以下の通り)

【レポート】GMOインターネットグループがAI・ロボット事業に進出

GMO AI&ロボティクス商事株式会社 設立記者会見を実施

~グループ代表熊谷による挨拶のほか、最新の人型ロボット等8体も集結!~

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年6月18日(火)に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(URL: https://ai-robotics.gmo/ 以下 GMO AIR)の設立記者会見を実施しました。当日は、全8体のロボットやドローンが集結したこれまでにない記者会見となりました。

オープニングではすべてAIによって制作された映像を放映し、GMOインターネットグループが考える、AIとロボットが活躍する近未来のイメージを、ご来場いただいた皆様にご覧いただきました。(URL)

そして、グループ代表の熊谷 正寿からのご挨拶と今後の展望、GMO AIRの代表取締役社長に就任した内田 朋宏から新会社の概要説明が行われました。

また、東京大学大学院の松尾 豊教授から、新事業に対してのビデオメッセージを頂戴し、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田 貴之氏による、AIを搭載したロボットのデモンストレーションが行われました。

GMO AIRは、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げ、AIおよびロボットの普及・拡大を図り、社会課題を解決することですべての人の笑顔と感動を創出してまいります。

【GMOインターネットグループ グループ代表 熊谷 正寿】

GMOインターネットグループは、AI関連企業、ロボットメーカー、産業用ドローンメーカーとお客様をつなぐ商社「GMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR)」を設立しました。

日本社会が2040年には働き手が1100万人不足し、生活維持サービスの崩壊が懸念される中、AIとロボットの普及が解決策の一つとされています。AIとロボットは相思相愛です。GMO AIRは、AI産業とロボット産業の融合を見据え、インターネットインフラ商材、金融サービス、AI活用ノウハウの3つの強みを活かし、包括的なソリューションを提案する「AIとロボットの総合商社」を目指します。将来的には、ロボットの行動・観測データを活用した「インタラクションデータプラットフォーム」の構築や、ロボットの販売方法が「物販型」から「人材派遣型(LaaS/RaaS)」に変化することを見据えています。

GMOインターネットグループは、GMO AIRを通じて、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しし、日本経済の成長に貢献していきます。

【GMO AI&ロボティクス商事株式会社 代表取締役社長 内田 朋宏】

本日、新会社「GMO AIR」を設立しました。株主はGMOインターネットグループ100%で、AI・ロボット導入支援サービスを提供します。

役員には、グループ代表の熊谷をはじめとする7名が就任し、ロボット・AI・法律の専門家も顧問として迎えています。サービスメニューは「AI導入・活用支援」と「ロボット・ドローン導入・活用支援」の2つで、お客様の課題をお聞きし、最適なソリューションを提案します。 特に、AIの活用方法がわからない企業への提案や、グループ内での実績を活かしたAI人材育成などのニーズが高いと考えています。

このようにGMOインターネットグループの総合力を駆使して、お客様・AIロボット産業に対する付加価値貢献を、GMO AIRで加速してまいります。

【千葉工業大学 未来ロボット技術研修センター所長 古田 貴之氏】

今日は、AIとロボットが作る未来についてお話します。私たちは長年、AIとロボットの融合を研究開発してきました。しかし、今日お話しするのは、ロボットそのものではなく、AIについてです。これから重要なのは、ロボットにAIを与えるのではなく、育てたAIにボディを与えるということです。

私は、今日を時代の転換点だと考えています。これまで、ロボット研究者やメーカーがロボットを作ってきました。しかし、それではロボットは真に普及しません。主役はソフトウェアクリエーターやサービスベンダーになります。彼らによって、ロボットは真にビジネスとして普及していくと信じています。ロボットはAIにボディを与えるための存在となり、AIが実社会で活動するためのインターフェースとなるのです。

さらに、自動運転などにおけるネットワークのハッキングは大きな問題です。ネットワークの問題、そしてリースや保険といった現実的な問題をクリアしてこそ、ロボットは社会に普及します。

今日という日は、多くのロボットが世に送り出され、大きな発展を遂げる、まさに時代の転換点となるでしょう。

【東京大学院教授 松尾 豊氏】(ビデオメッセージ)

今回新たにGMO AI&ロボティクス商事株式会社の顧問も担当することになりました。技術データとお金の流れをつなぐ”商社の機能”はとても重要ですが、日本では不足していると感じていました。この新会社がその部分を実現しようとしていることに非常に期待しています。生成AIの進展により、AIロボットの領域は急成長するでしょう。そして、実世界のインタラクションデータを共有するプラットフォームの意義も大きいです。この取り組みが日本や世界全体の発展に寄与することを期待しております。

【登壇ロボットの紹介】

記者会見の会場には、8体のロボットが集まり、それぞれをご紹介いたしました

(ドローン)EAMS ROBNOTICS社 E600-100(二足ロボ)UNITREE社 H1(下左)UNITREE社 B1(下右)千葉工業大学 未来ロボット技術研修センターfuRo 絶望ロボット

ボストンダイナミクス社(左)Spot(右)Spot with arm

(左)千葉工業大学 未来ロボット技術研修センターfuRo CanguRo(右)ジャパン・インフラ・ウェイマーク/ugo ugo+drone TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

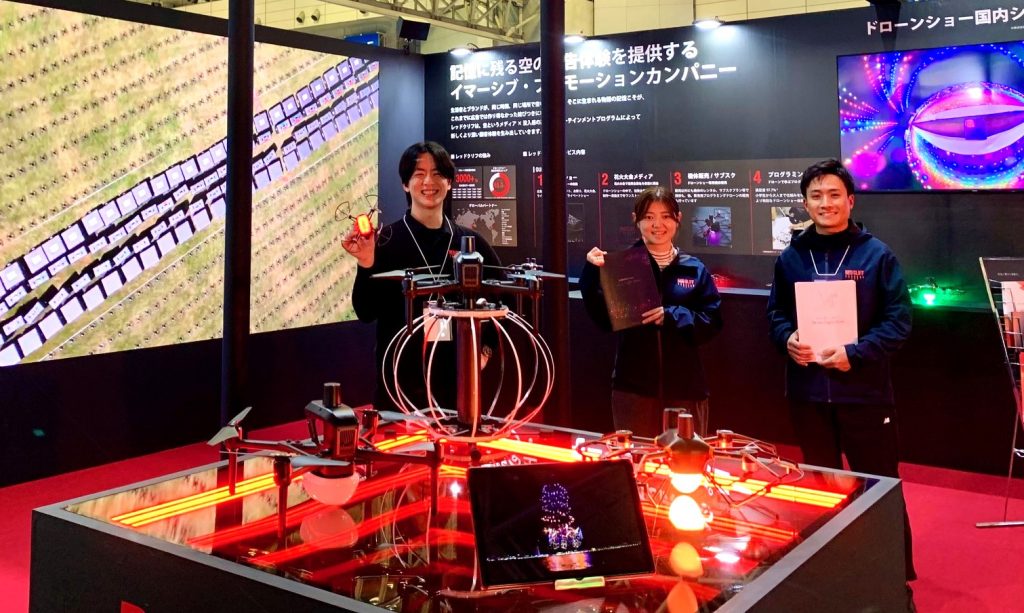

京阪奈エリアでのドローン産業振興を推進する有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾朗社長)は3月12日、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲(さきしま)モリーナで、ドローンを体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催すると発表した。FPVドローンによる臨場感満点の館内ツアーが体験できるほか、能登半島地震の災害支援で活躍した狭小空間用点検ドローン2の飛びざまを目の前で見られるなど、ドローンの活躍する世界を体感できる。防災、産業振興、観光、エンターテインメントなどの事業創出、拡張などへの刺激を目指す。入場無料。

FPVで鳥体験、能登半島で活躍のIBIS、コンセントドローンも 「咲洲プレ万博」公式イベント

SUPER D★EXPERIENCEは、従来のドローンの体験会を超えた体験の提供を目指すイベント。ドローンの飛行を歓迎する会場で、厳選された特定の機体について、ネットなどに遮られることなく飛行する様子を見られる。大阪・関西万博の機運を醸成する目的で2023年4月から展開中の官民連携プログラム「咲洲プレ万博」の公式イベントでもある。咲洲プレ万博実行委員会に参画する公益財団法人大阪産業局(大阪市中央区)もブースを出展し、空飛ぶクルマのバーチャル体験を提供する。

会場となる咲洲(さきしま)モリーナは、建設機械、イベント用品など総合レンタル事業を手掛ける西尾レントオール株式会社(大阪市中央区)が開設した複合研究開発・交流拠点、R&D国際交流センター(大阪市住之江区)の敷地内に整備された木造モジュール施設。アスファルト敷の段差がない構造で幅広い催し物に対応する。ドローンの飛行も歓迎姿勢で、天井に木製のアーチがはりめぐらされた造形が特徴で、SUPER D★EXPERIENCEではドローンが天井に接近する様子を目撃できる予定だ。

登場する事業者はいずれも目玉企画となりうるケースばかりだ。シーサイドスカイ&YDLは自作の小型FPV機を館内を鳥のように飛行する計画。機体に搭載されたカメラの映像がドローンの視線をとらえ、ゴーグルを装着するとまるで小さなドローンの操縦席に乗っているような、空間を自在に飛ぶ楽しさ、鳥になったかのような気分を満喫できる。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は、点検作業員を悩ませる狭くて暗くて危険な屋内空間に入り込むことを得意とする小型機IBIS2(アイビスツー)を持ちこみ、咲洲モリーナの模擬点検に挑む。木を組んだ天井をどう飛ぶか、機体からどう見えるのかが見ものだ。同社の機体は東京電力が福島第一原子力発電所の格納容器内を点検するときにも採用された話題機でもある。

菱田技研工業株式会社(堺市)は、バッテリーが充電されていなくても家庭用コンセントにつなげれば飛ばせるコンセントドローンを披露する予定だ。機体に吸盤をとりつけてビルの壁にはりつくドローンも展示する。ドリルなどの作業機と組み合わせることで、高所作業の機械化、無人化を促進する技術として注目されていて、2023年に開催されたJapanaDrone2023では技術論文コーナー「ポスターセッション」で最高賞の理事長賞を受賞している。

ブースも現場感覚の体験ができるコンテンツが満載だ。インフラ点検で実績を重ねている株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は米AIドローンメーカー、Skydioの機体を展示するほか、東京に設置しているドローンの格納庫、Skydio Dockを大阪の会場から遠隔操作する様子を披露。設備さえおいておけば離れた場所で警備、点検が可能になる体験を提供する。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)は、同社が開発したマルチコプター型ハイブリッド機「AeroRangeG4-S」を展示する。バッテリー、発電機の併用で長時間、長距離飛行を得意とする機体で、物資輸送などへの活用が強く期待されている。2月29日に福島県浪江町で行われた国土交通省の実証実験に参加したさいは、不具合の発生で中断をするまでの間だけで、速報値で69.7㎞を実飛行した。残った燃料から推計するとい推定飛行距離が相当程度上乗せできる見込みで、確報が楽しみな状況だ。館内飛行はしないが、長時間、長距離飛行に欠かせない軽量化の工夫などを実機で確認できる。

ドローンスクールを運営する株式会社奈良自動車学校(奈良市)は、ドローン講習専用設備を持つ全国でも珍しいドローンスクール。当日はDJI Air3の操縦体験や、講習説明会を提供する。同社は自社の事業としてスクールを運営するだけでなく、地域のドローン普及に力を入れており、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会を構成している。

京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は2022年7月に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で第一回ドローンフォーラムを開催しており、今回の技術の展示と第一線で活躍する10人以上の専門家の登壇による講演、パネリディスカッションを開催している。今回の「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」はその後続企画にあたる。増尾朗実行委員長は「第一回がドローンを知る、触れるイベントだったので、第二回の今回は体感するイベントを目指して企画しました。ご来場のみなさまにドローンの魅力を吸収して頂き、社会をより豊かにする活動にご活用いただきたいと考えております」と話している。

発表は以下の通り

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

京阪奈エリアのドローン産業振興を志す有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾 朗)は3月12日(火)、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲モリーナ(大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75、西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)で、ドローンの真価を体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催します。 館内でドローンが飛行したり、会場の特徴でもある木材を組み込んだ天井を能登地震の震災対応で活躍した小型ドローンが点検飛行をしたりする様子を目撃できます。事業の創出や拡張、防災対策、エンターテインメントの構想、好奇心の充足、など充実した時間をご提供します。ドローンの飛行を実際に見て、操縦体験もできます。是非お越しください。

入場無料。※事前web登録でオリジナルグッズプレゼント。

記

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本部=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及びWEBサイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

WEBサイト https://www.keihanna-drone.com/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.7.14

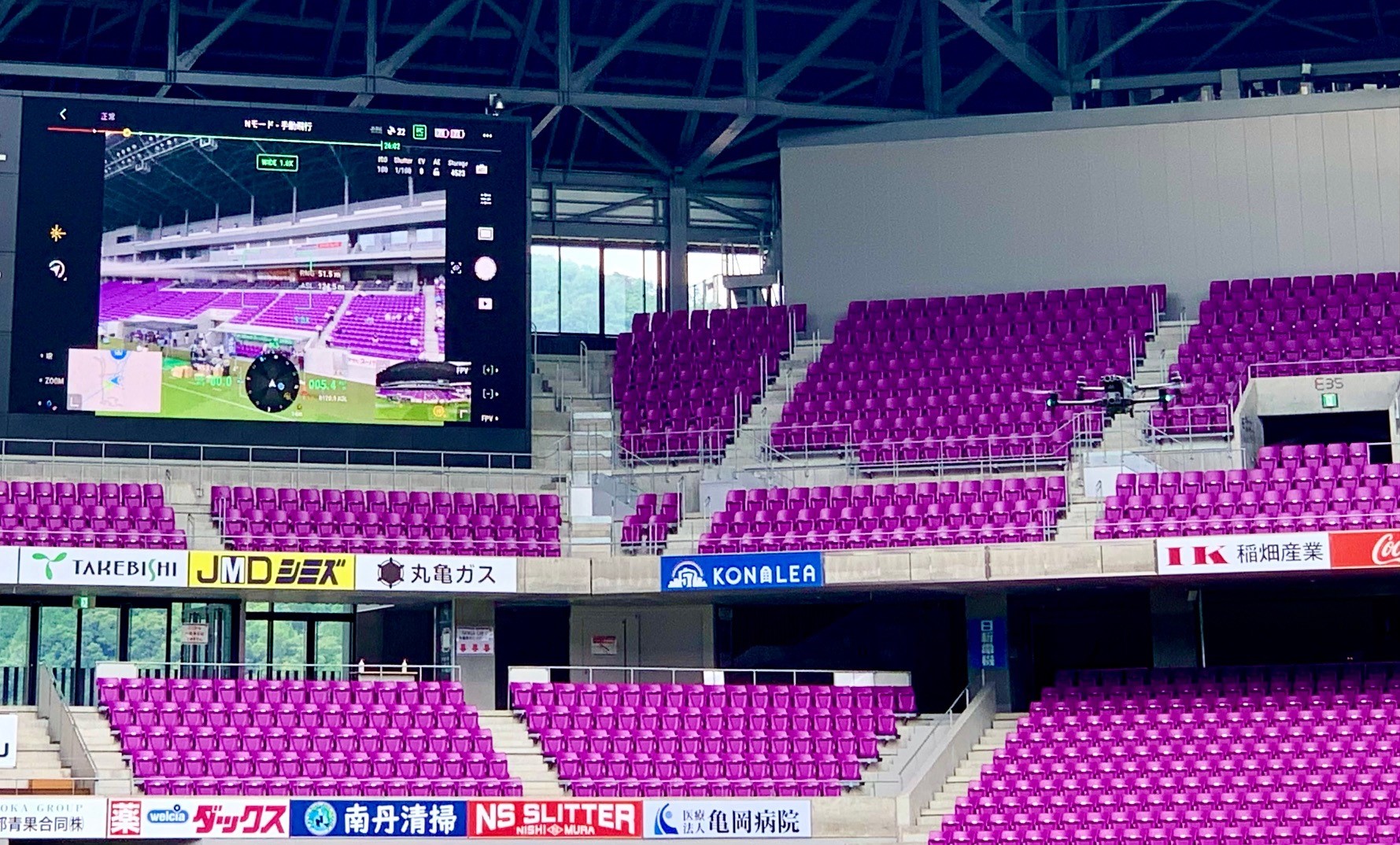

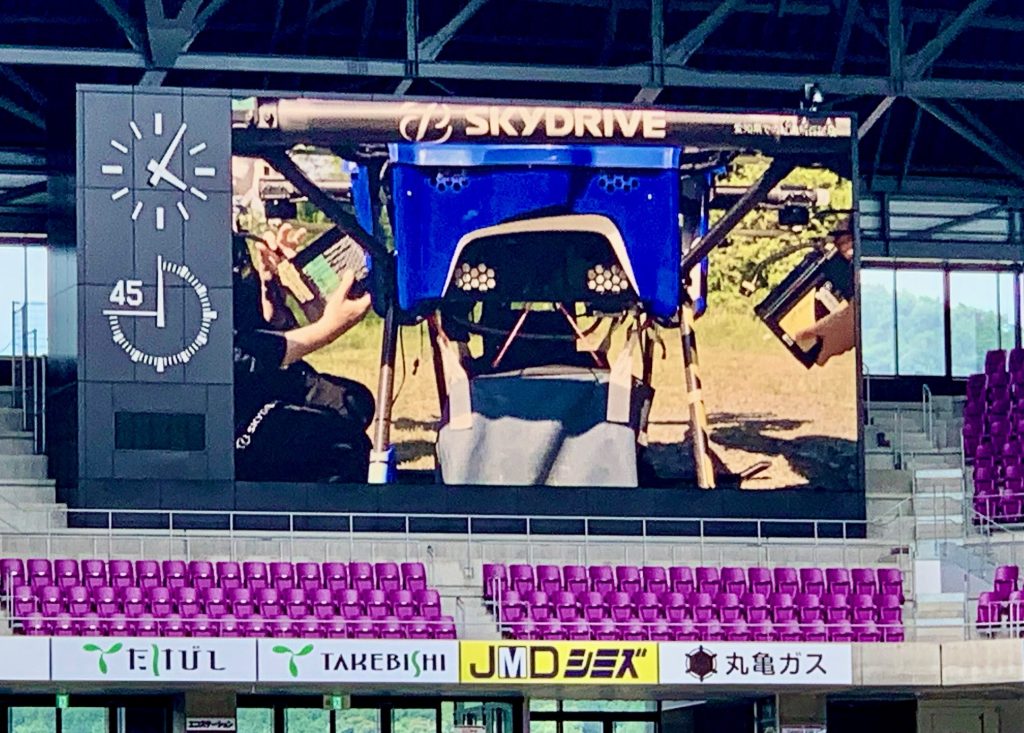

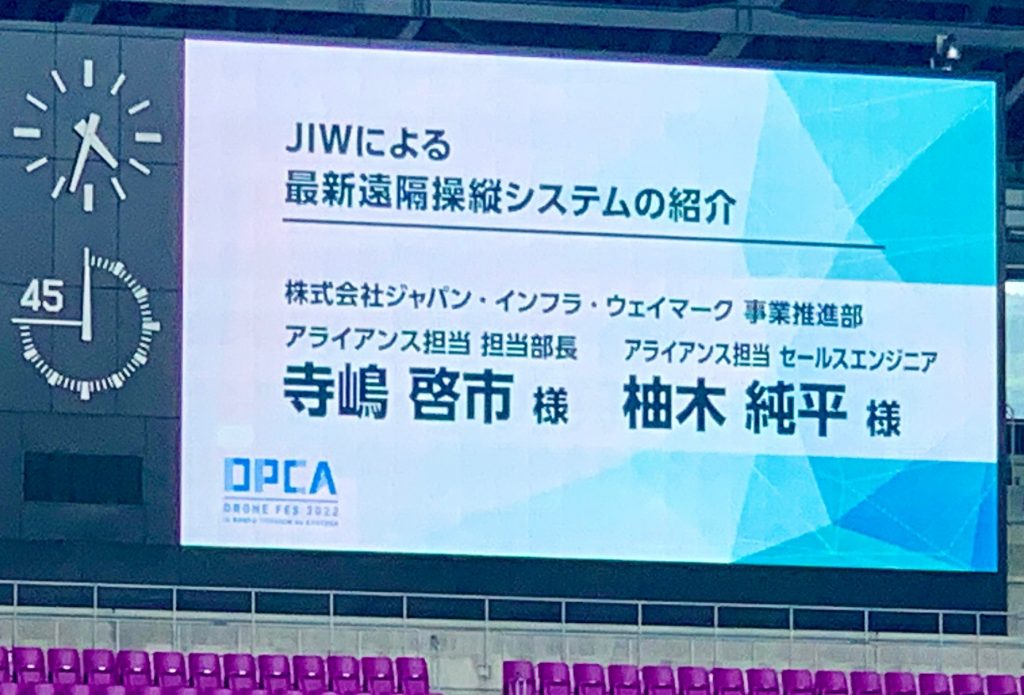

一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)は7月14日、京都サンガF.C.のホームスタジアム「サンガスタジアム by KYOCERA」(京都府立京都スタジアム、京都府亀岡市)で、近く導入される国家資格の動向やドローン事業者の最新動向に触れる「DPCA ドローンフェス 2022」を開催した。一般社団法人日本ドローンサッカー連盟によるドローンサッカーの体験会が行われたほか、空飛ぶクルマやカーゴドローン開発のSkyDrive、点検事業の株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW)、機体販売や講習事業の株式会社セキドなど業界や系列を超えたドローン事業者が最新事情を報告した。DPCAは7月22日に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で開催される「京阪奈ドローンフォーラム」(京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会主催)を後援しており、出展も予定している。

22日開催の京阪奈ドローンフォーラムに出展へ

セキドがM30のフライトを実演。大型モニターにはカメラからの映像が投影された DPCA ドローンフェス 2022 は、DPCAが会員や広くドローンの利用者に向けて、日々変化するドローン事業を知る機会を提供するために開催された。午前中には会員限定で国家資格に関する説明がなされ、参加者によると、かなり重要な情報交換ができたという。

午後からは、各事業者の最新動向の説明やデモンストレーションが行われ、SkyDriveの大型カーゴドローンSkyLiftの実機を展示したうえで、同社カーゴドローン事業部の村西正行氏らが、福井県内で行われた際が支援物資運搬の実証実験の事例などを報告した。報告で使用した動画は、スタジアムの大型映像モニターに映し出された。

村西氏は飛行の事例について「場所を提供していただき、あたたかく見守って頂き、小学生にも応援して頂き、多くの方々の協力で実現できました。協力が大事であることを実感しています。わたしたちだけではできません。私たちではなく、地元の方々に運用して頂くことができて成果がでると考えているので、受け入れて頂けるよう、ネガティブな反応を少しでも減らすことができるよう、地道にていねいに取り組んで参ります」と鼻s亭た。

このほか、佐賀県でのドローンの取組が報告され、セキドがDJIエンタープライズのM30を、JIWがAIドローン「Skydio2+」をスタジアムでデモ飛行。それぞれ飛行の様子や機体がとらえた映像をスタジアムのモニターに表示させ来場者が見入っていた。体験型ワークショップでは、ドローンサッカーの体験会などが催された。

DPCAの上原陽一副代表は「ドローンの普及には各事業者が手を取り合うことが大事。フェスを通じて、来場者が何かやってくれそう、と期待してもらえたらよいと思っています」と話した。上田雄太代表も「こういう機会を通じてドローンに理解を深め、親しんでほしいと思っています」と述べた。

DPCAは7月22日に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で開催される「京阪奈ドローンフォーラム」(京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会主催)を後援しており、出展も予定している。

ドローンに親しんでほしいと呼びかけるDPCAの上田雄太代表理事

SkyDriveが取組を報告

JIWもSkydio 2の機体や遠隔操縦システムを披露、「ドック、機体Skydio2+、クラウドの3点セットで提供しています」とアピ-ルした

ワークショップで開催された日本ドローンサッカー連盟による体験会

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.11.17

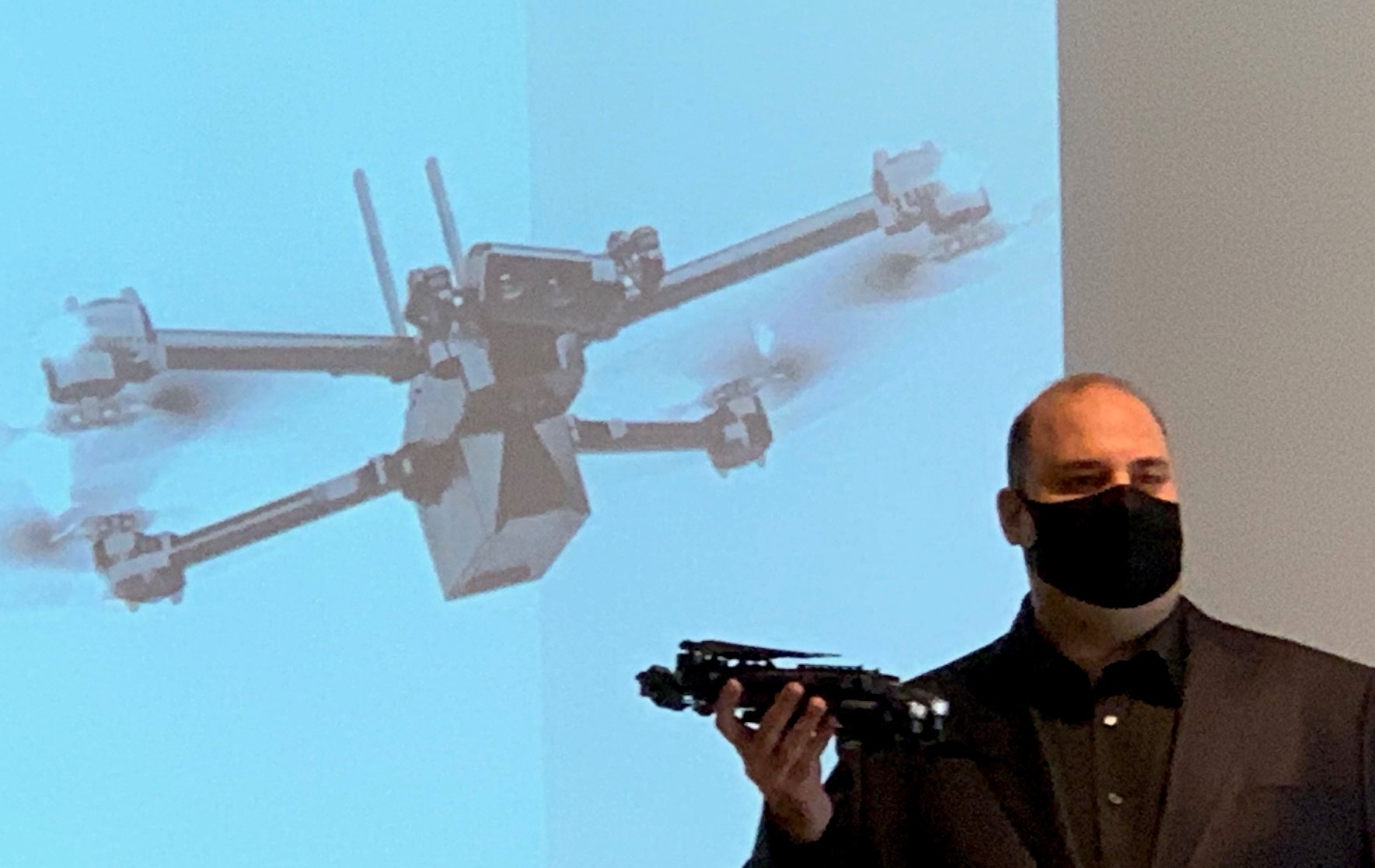

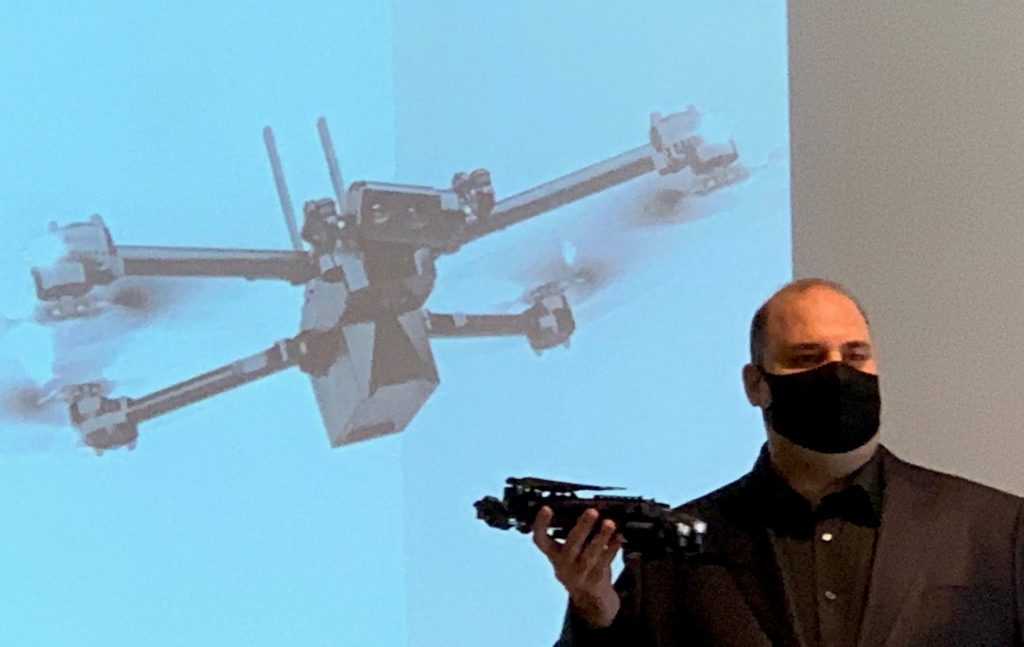

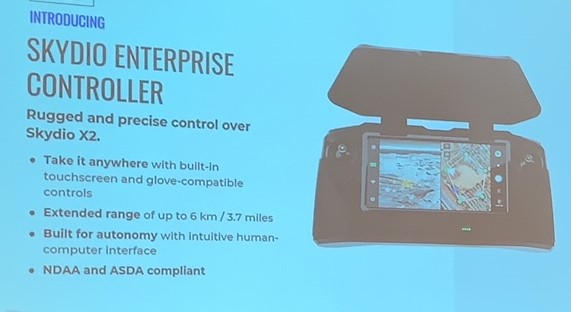

AIドローンを手がけるSkydio Japan合同会社(東京)は11月16日、東京オフィス設立を報告する説明会を都内で開催した。米Skydioにとって初の海外現地法人で日本での営業、マーケティングなどを担う。説明会では2021年度中に、産業用の新モデル「Skydio X2」や、機体をスマートに格納するボックス型の専用ドック「Skydio 2 Dock」、新開発の自動点検ソフトウェアを投入する計画を明らかにした。当面は企業、自治体、政府など法人向けに特化し、個人向けの機体販売などは行わない。トム・モスCEOは「技術で選ばれる会社になりお役に立ちたい」と抱負を述べた。

NTTドコモ、JIW、FLIGHTSをパートナーに日本展開

Skydio Japanは、米Skydioが開発した機体などのプロダクトについて、日本国内での普及を担う。港区内にオフィスを構え、株式会社NTTドコモ、株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW)、株式会社FLIGHTSをパートナーに、市場を開拓する。日本法人としての体制強化も進める。日本国内の有望市場などについては米本社に報告し、新モデルの開発に役立てる。日本市場での提供方法については、JIWなどと検討していく。

モスCEOはアジア太平洋地域全体の統括も務める。Skydio製品は世界で需要が拡大しており、アジア太平洋地域での事業拡大も視野に入れる。

Skydioは2014年にシリコンバレーで発足したAI搭載ドローンのメーカーだ。機体周囲を3Dでリアルタイムに認識し、環境変化を予測して判断することができる「Skydio Autonomy」と呼ぶ技術を搭載していることが特徴で、ドローンは航路を探して自律航行する。

Skydioの最初の機体は、林の中をかける自転車を障害物避けながら追尾する映像で愛好家の間であっという間に話題となり、「熟練パイロット並の動きを自動で実現する」と世界中に拡散された。

2代目のSkydio2は、障害物を避けるために搭載したカメラの個数が12個から6個に半減するなど、小型化、軽量化、低価格化を実現した。日本でも点検現場向けにカスタマイズされ「ぶつからないドローン」として投入されている。

新モデル「X2」はSkydio2の性能を引き継いだうえで、自律ソフトウェア、赤外線カメラを搭載し、折り畳んで持ち運びが可能な手軽さを備え、航続時間を最大35分間にまで拡大させた、点検などの産業用途に特化した機体だ。カメラから得られる情報を頼りに飛行するが、暗い場所での飛行が可能になる。2020年度中に市場投入され、日本には2021年度中の投入を目指す。

Skydio JapanのモスCEOは説明会の中で、「統計によると、企業がドローンを導入するさいに最も心配している事はクラッシュです。クラッシュは操作ミスで起こります。しかしSkydioのドローンは操作が不要で障害物を避けて飛行します。ドローンの導入が進み、より安全で生産性の高い社会のためのお手伝いをしたいと思っています」と話した。

さらにモスCEOは経済性についても言及。「産業の現場ではドローンはほぼマニュアルで運用されています。運用には、パイロットと補助者の2人で行われることが多く、そのため、ドローン導入料金の8割は人件費です。Skydioのドローンは、自律航行をするのでマニュアル操作の必要がなくその分コストを抑制できます。費用が抑制できれば、別の現場にドローンを導入することにもつながります」と、自律航行が人件費抑制にも効果的だと説明した。説明の中で取引先の言葉として、「ある会社は、ドローンの運用を拡大するため今年は100人のパイロットを育成し、来年は200年育成する。でもその次の年はゼロだ、と言っていました」と紹介した。

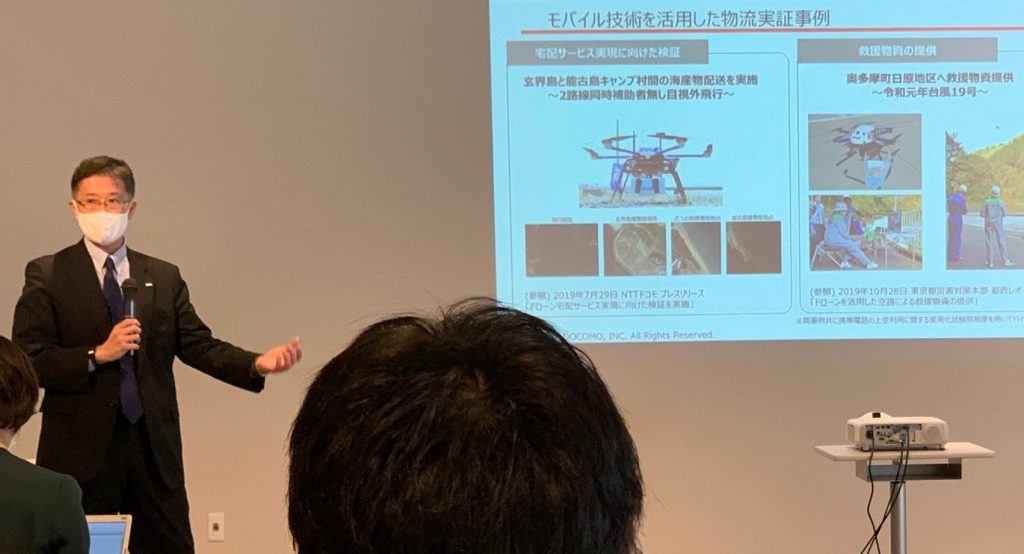

説明会ではパートナーであるNTTドコモ執行役員の坪谷寿一5G・IoTビジネス部長が、同社が提供しているドローンプラットフォーム「docomo sky」や、奥多摩などでの災害対応運用などを紹介。「2016年に中期戦略を発表して以来、常にドローンを意識してきました。通信環境、AI、運航管理などでともに取り組んでいきたいと考えています」とあいさつした。

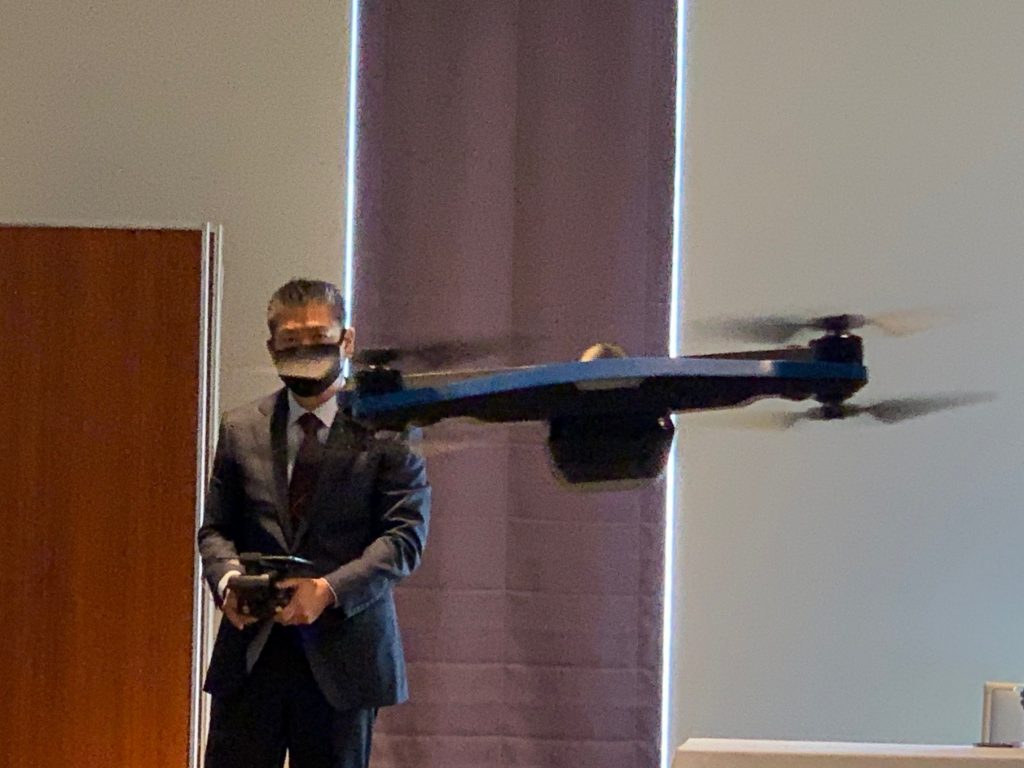

説明会ではSkydio2のデモ飛行も実施した。コントローラーのタップで、画面で設定した「A地点」「B地点」に向かったり、目的地までのルートを、邪魔するようについたてを立てても、機体が迂回して目的地を目指したりする様子を披露した。途中、ついたてがわりにモスCEOが立ちはだかって、ドローンがモスCEOを避けて飛ぶ様子も見せた。

日本では海外で開発された機体も含め、多くのドローンが活躍を模索している。モスCEOは、「どこの国の会社であるかなど、選択基準はいろいろあると思いますが、われわれは技術で選ばれる会社でありたいと思っています」と話した。

Skydio Japanのトム・モスCEOと新モデル「Skyidio X2」。エンタイプライズ向けの「X2E」が日本にも投入される予定だ

アームがせり出す離発着用ドック「Skyiio 2 Dock」

産業用のコントローラも自社開発

デモではタップすると設定した目的地にフライトする様子が披露された

Skydio Japanのp-トナーに名を連ねたNTTドコモの坪谷寿一執行役員もドローンの取組などを紹介した

デモフライトではぶつからない様子が注目された AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.30

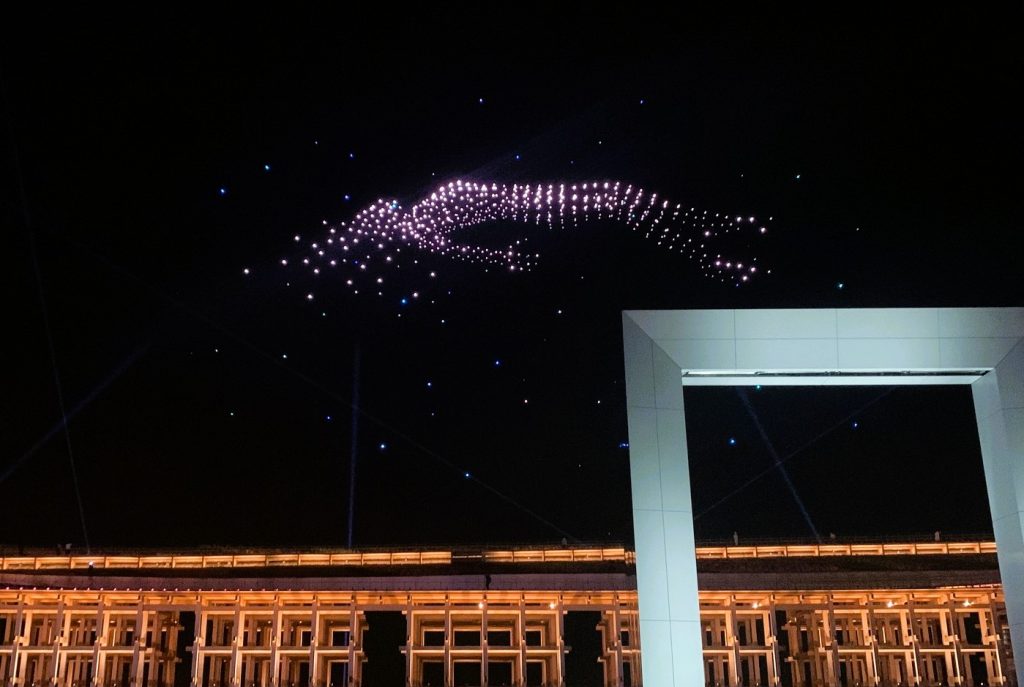

慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムが11月3日に静岡県御殿場市で開催するドローンの飛行ショー「富士山UAVデモンストレーション2020 in 御殿場」の出場チームが固まった。企業や研究機関など10組がデモフライトに臨み、6組も機体や関連プロダクトを展示する。最大航続50分の大型機「ALTA-X」や、日本向けにカスタマイズされたAIドローン「Skydio J2」、独自に作られた機体などが集う。米大統領選の投票日であり、日本の誇るスーパーアイドルグループ「嵐」が無観客ライブ「アラフェス2020 at 国立競技場」を配信する日でもあるなど巨大イベント目白押しの祭り一色の文化の日は、御殿場ではドローンの話題機が秋空を彩る。

富士山を望む競技場を会場に開催される“ドローン航空ショー” 観覧は事前登録を

今回のUAVデモンストレーションは、西に富士山をのぞむ御殿場市陸上競技場を会場に開催される。御殿場市が共催し、当日は400mトラック8コースを備えるグラウンドで、上空40mまでの空域を、10組が持ち込むドローンが飛行姿を見せる。これまで展示会の陳列や、フライトゲートでのホバリング、ネット上の広告や動画などで関心を集めた話題機や珍しい機体が空を舞う、いわばドローンの航空ショーだ。

屋内展示会場も準備され、フライトに登場した実機を間近で確認したり、担当者から説明を受けたりできる。フライト参加チームとは別の6組も機体や関連プロダクトを持ち込む予定で、関心の高い来場者には、目の前で実物を確認できる機会となる。

なお、新型コロナウィルス感染拡大対策のため、観覧者は全員、検温、アルコール消毒、マスク着用、観覧同意の意思確認を受ける。観覧希望者は事前登録が必要で、観覧席から見ることになる。

https://uav-demonstration.jp/

回転翼、固定翼、VTOLなど多彩な話題機が飛行、関連デバイスも

出場機のバリエーションは多岐にわたる。

株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市)は米Freefly Systems社の重量級大型機「ALTA-X」で当日に臨む。最大積載可能重量が15.9kg、無負荷時の最大飛行時間50分という飛行性能や、高性能GPS、オープンソースのPX4フライトコードを採用した拡張性のあるシステム、3重化されたIMUをもつフライトコントローラー、折りたたみ可能で、防塵防雨対策が施されたフレーム、可変安定機構を備えた33インチ大型プロペラなどが話題を集めた機体だ。

日本の機体制御技術をリードする株式会社自律制御システム研究所(千葉市)は、同社の主力機「PF-2」で日本の底力を見せ、ジオサーフ株式会社(東京都大田区)は、スイスsensFly社のマッピング向け固定翼機「eBee」の新型機「eBee X」を披露する。インフラの設備点検などを手掛ける株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪市)は、米Skydio社のAIドローンに磨きをかけた日本仕様の機体、Skydio J2を持参して会場入りする。

株式会社空撮技研(香川県観音寺市)は、空撮専門業者が撮影のさいに頼る係留装置、「ドローンスパイダー」を、DJIの Phantom4をフライトさせながら、飛行する機体を一定のテンションでつなぎとめる暴走防止機能の真価を見せつける。千葉県君津市にある広大なフィールドで多彩な機体の飛行実績を多く積むDアカデミー株式会社(神奈川県横浜市)はフランスParrot社のDiscoの編隊飛行などを予定。火山観測を実施した株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市)や、さまざまな機体開発を手掛けている徳島大学制御工学研究室が披露するオリジナル機体も見逃せない。

スタイリッシュで活用の範囲が拡大しているVTOL機も登場する。有限会社森山環境科学研究所(名古屋市)がスイスWingtra社の「WingtraOne」を、株式会社WorldLink & Company(京都市)がドイツWingcopter社の「Wingcopter」を、それぞれ飛ばす予定で、スタイリッシュな外観や飛行スタイルが来場者の目をひきそうだ。

また慶応義塾大学はこの夏、藤沢の海岸の安全確保の活躍したDJIのMatrice300 RTKを、Flying Beach Guardians仕様としてフライトさせる計画だ。

出場チームや登場する機体、デバイスは以下の通り(10月30日現在) <デモフライト&展示(50音順)と飛行させる機体など> ・株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市) Alta-X(米Freefly Systems社) ・株式会社空撮技研(香川県観音寺市) 係留装置ドローンスパイダーとPhantom4(DJI社) ・慶應義塾大学 Matrice300 RTK(DJI社,Flying Beach Guardians仕様) ・ジオサーフ株式会社(東京都大田区) eBee X(スイスsenseFly社) ・株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪府大阪市) Skydio J2(米Skydio社) ・株式会社自律制御システム研究所(千葉県千葉市) PF-2 ・Dアカデミー株式会社(神奈川県横浜市) Disco(フランスParrot社、編隊飛行)、Matrice300 RTK(DJI社) その他小型VTOL機 ・徳島大学制御工学研究室(徳島県) オリジナルHEX機(RTK-GPSによる飛行経路再生)、 オリジナル倒立型ダクト機 ・株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市) オリジナル機(大型マルチコプター ・有限会社森山環境科学研究所(愛知県名古屋市) WingtraOne(スイスWingtra社) ・株式会社WorldLink & Company(京都府京都市) Wingcopter(ドイツWingcopter社) <屋内展示(50音順)> ・一般社団法人アジア総合研究所(東京都) 中国RichenPower社の農薬散布機 ・合同会社アドエア(京都府京都市) ドローン用パラシュート ・株式会社ジーエスワークス(東京都) GNSS受信機、PPK処理ソフト ・合同会社スカイブルー(愛知県岡崎市) ドローン用ガード ・株式会社D-eyes(大阪府堺市) ドローン搭載高性能カメラ ・有限会社ボーダック(埼玉県吉川市) オリジナル 2.5m VTOL機、産業用VTX <開催概要> 開催日:2020年11月3日(火・祝) 時 間:11:00~17:00 場 所:御殿場市陸上競技場(静岡県御殿場市ぐみ沢670-1) 入場料:無料 主 催:慶應義塾大学SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム 共 催:御殿場市 ※観覧の申し込みは以下の富士山UAVデモンストレーション2020のホームページから https://uav-demonstration.jp/2020/10/14/uav2020/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。