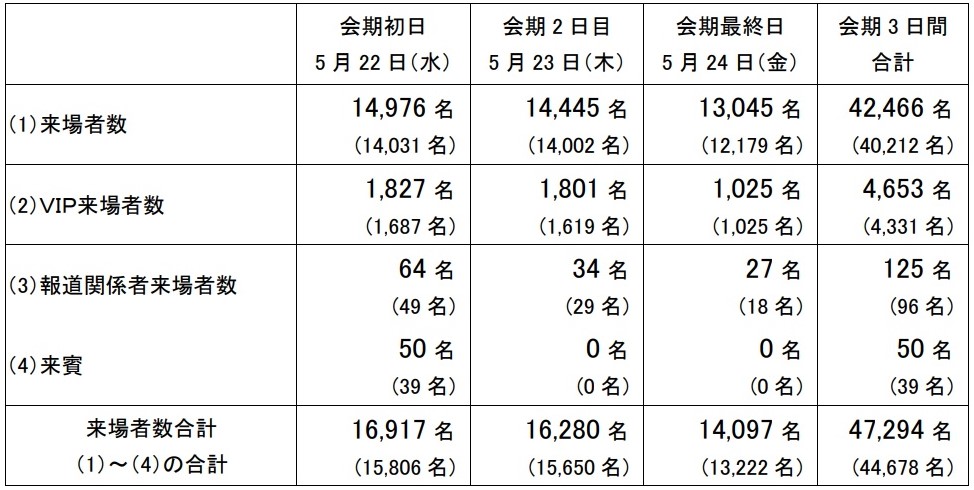

建設機械、測量機器の大規模展示会「第6回建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2024)」は、5月22~24日の会期中の来場者が前回比5.6%増の4万2466人だったと発表した。来賓、報道などを含めた総来場者数は4万7294人だった。今回の第6回CSPIは規模、出展者とも過去最大で臨み、来場者も増えた形だ。次回は「国際建設・測量展(CSPI-EXPO2025)」と装いを改め、千葉。幕張メッセで4日間に期間を拡大して開催する。

次回は「国際建設・測量展」に衣替え 日程も4日間に

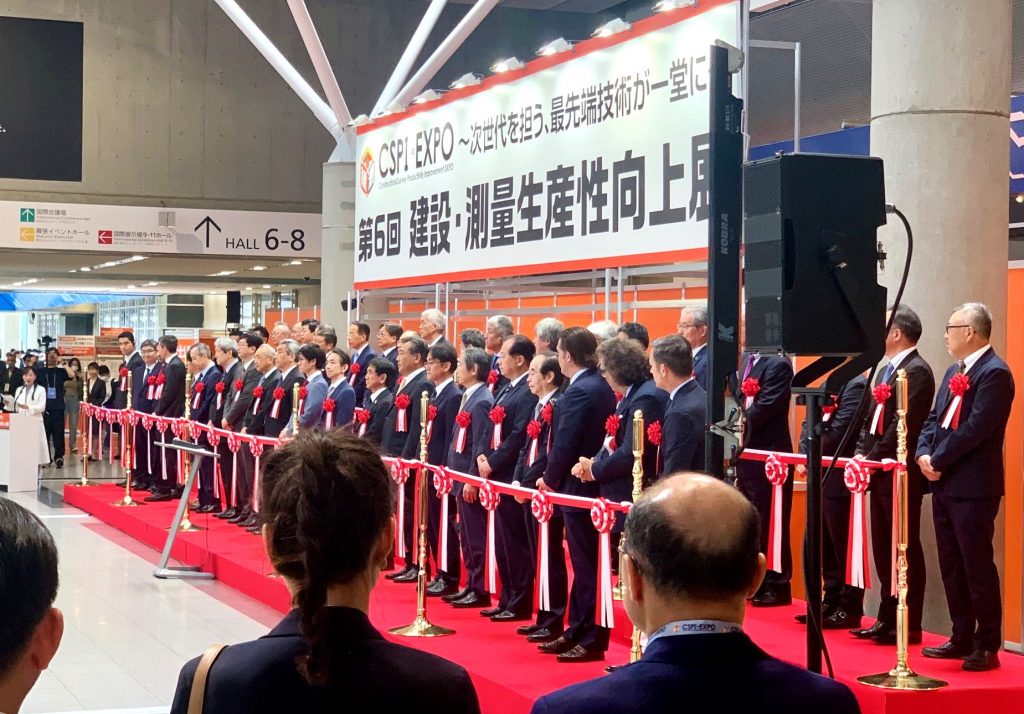

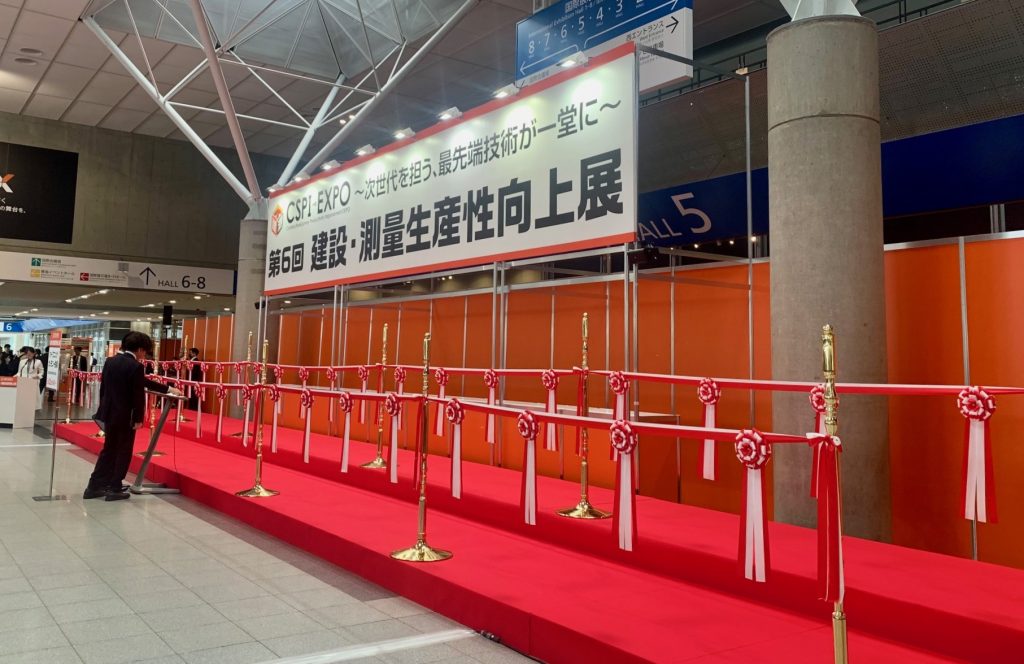

第6回CSPIの総来場者は前回実績を2616人(5.8%)増加した。展示ホールや屋外展示ホールなど展示スペースを拡大。オープニングセレモニには42人もの関係者がテープカットに並んだ。

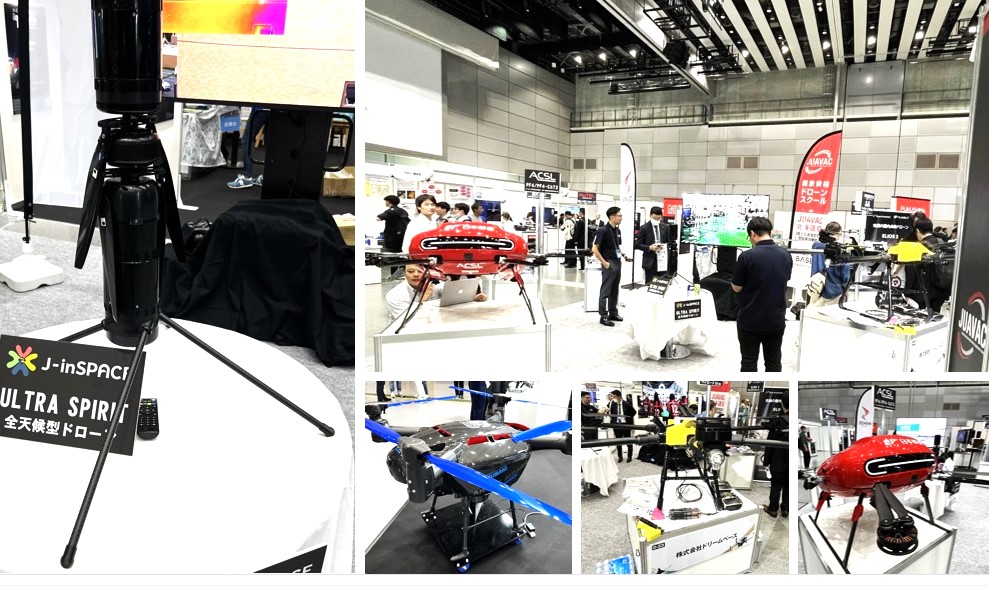

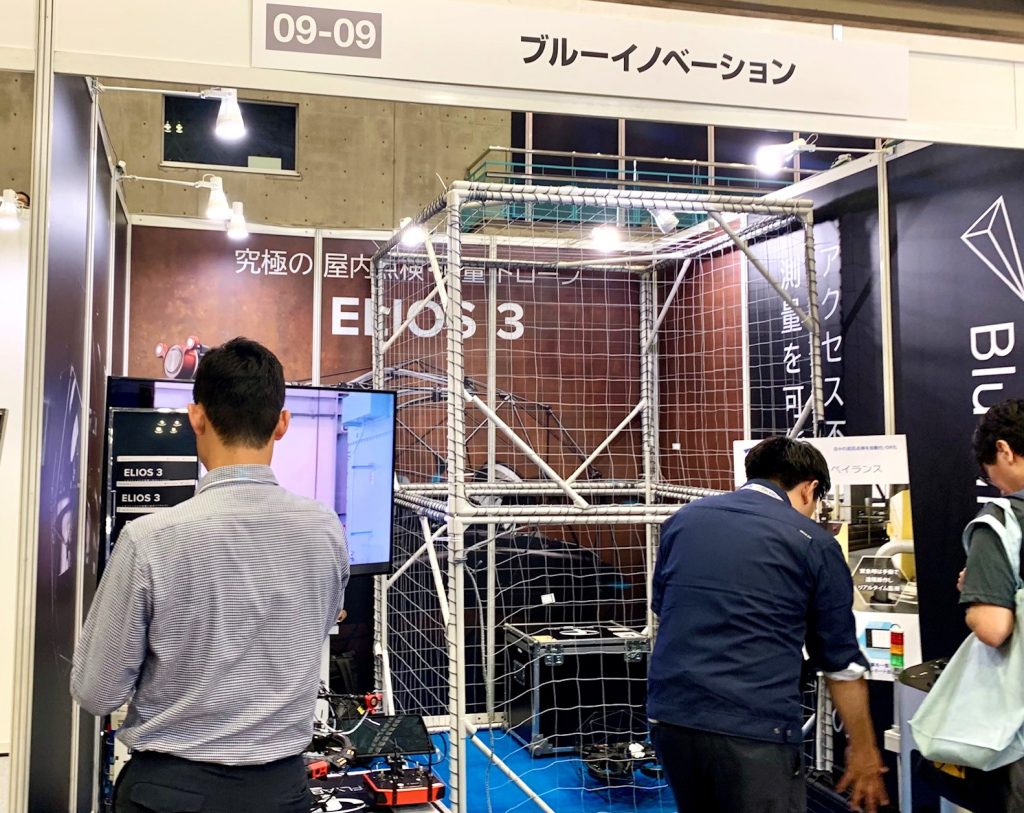

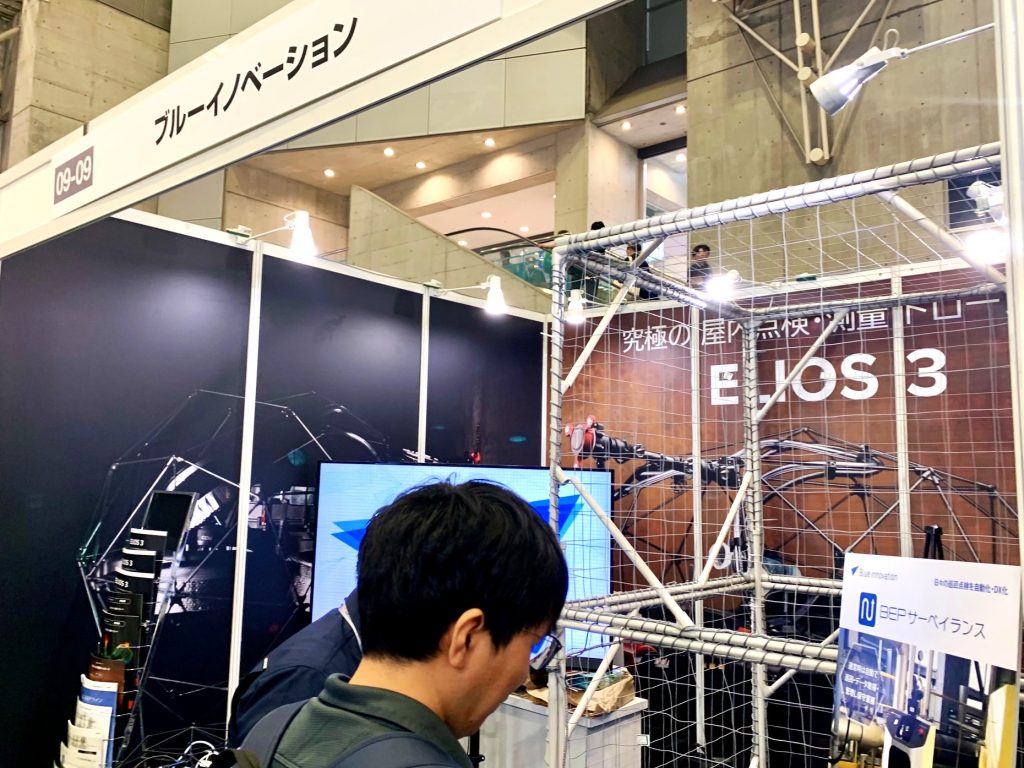

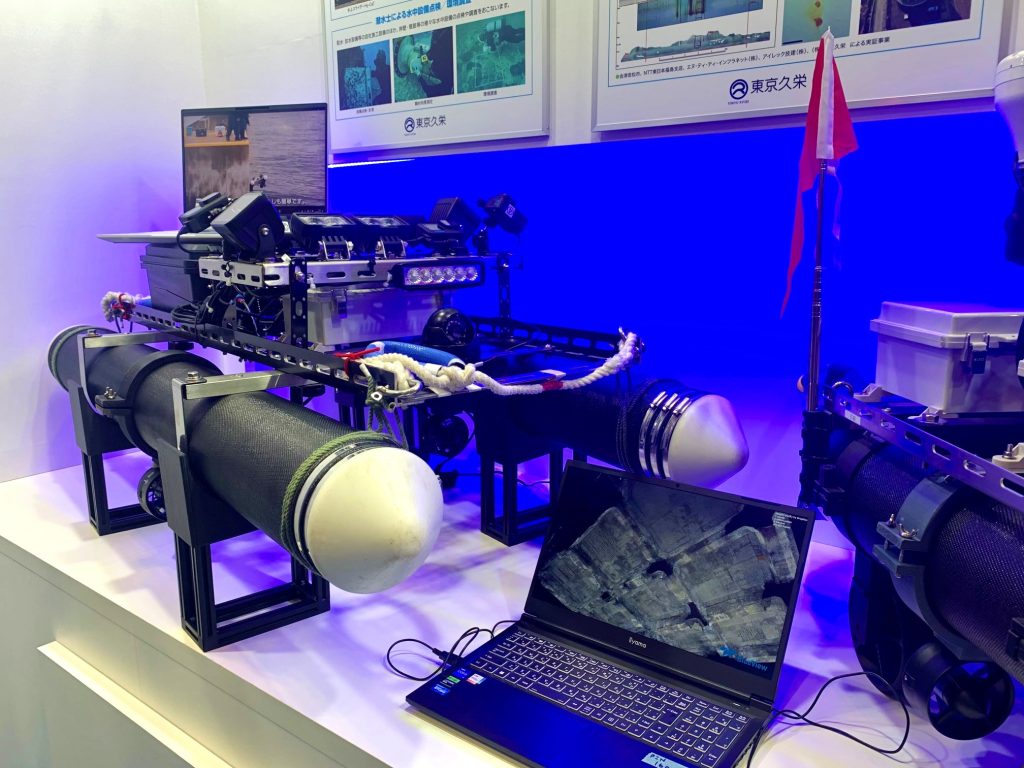

見上げるような大型建機などに加え、ドローン、レーザースキャナー、水中ドローンなどのブースも多く、ドローン関係者が来場する姿も多かった。

第7回は2025年6月18~21日の4日間、千葉・幕張メッセで「国際建設・測量展(CSPI-EXPO2025)」として開催される計画だ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

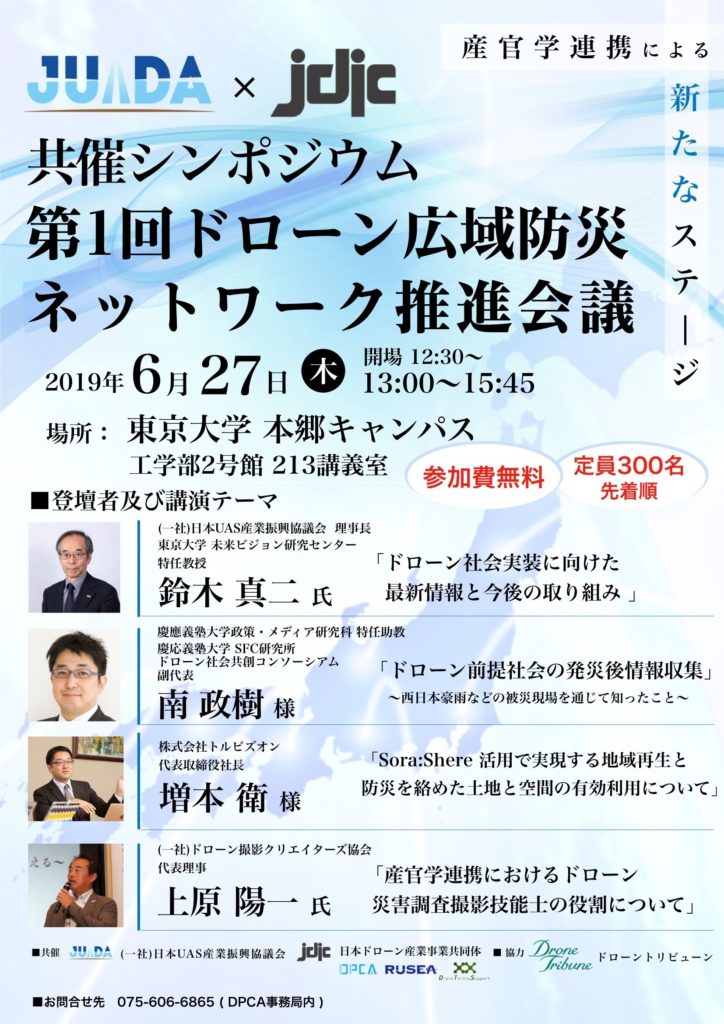

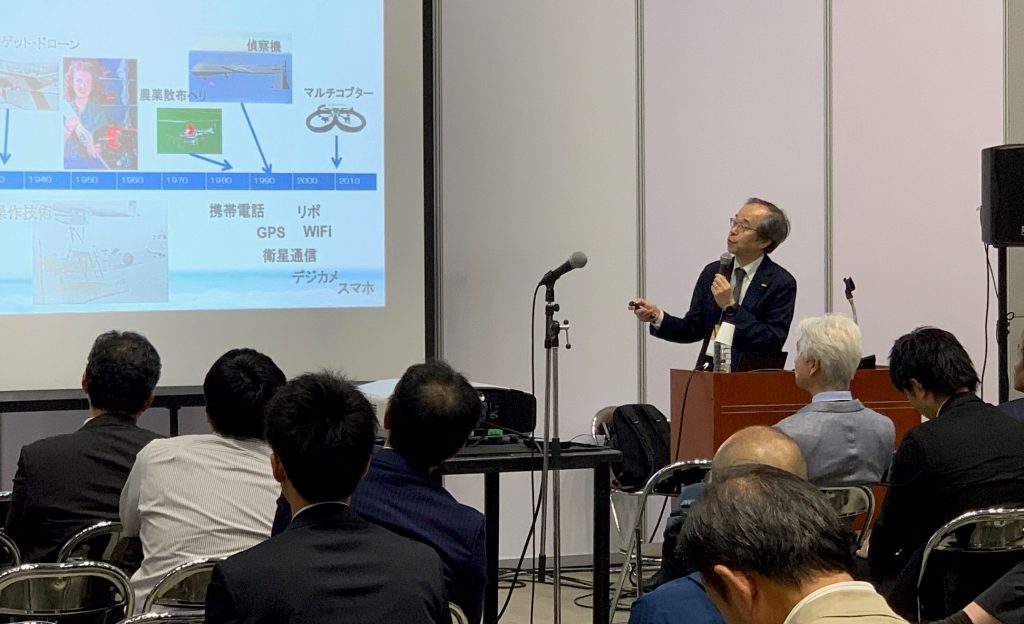

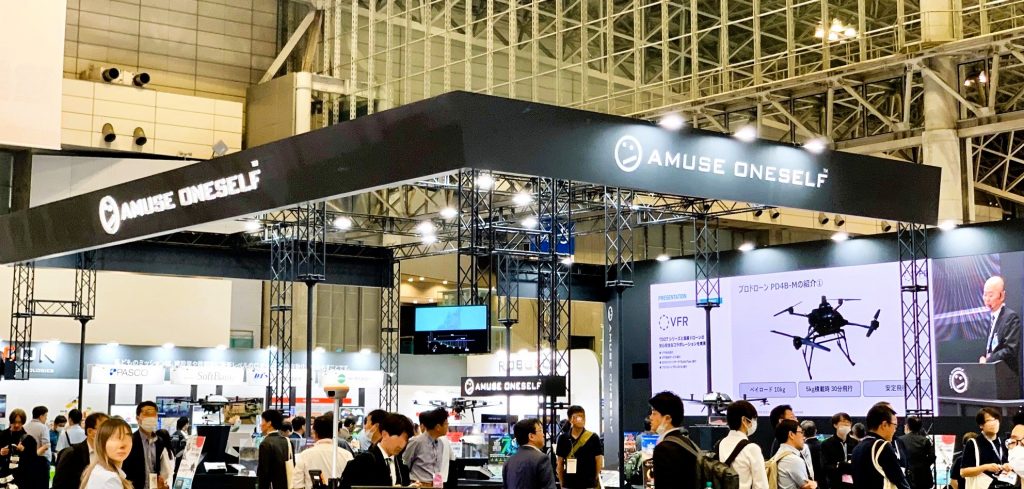

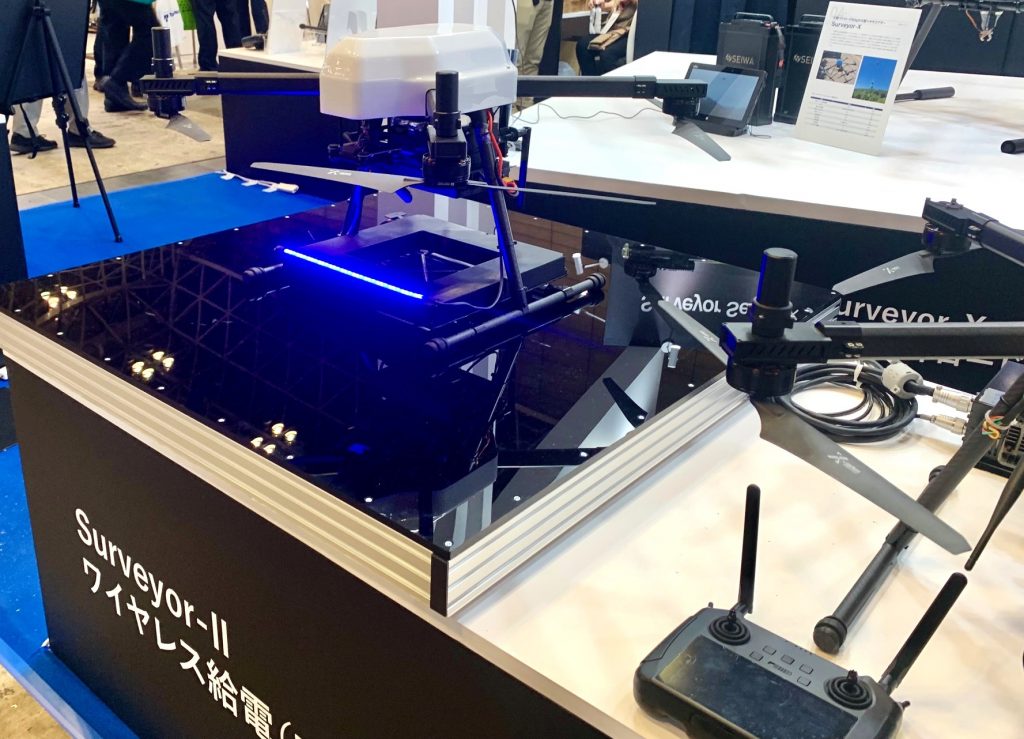

建設機械、測量機器の大規模展示会「第6回建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2024)」で、ドローンや関連技術の存在感が高まっている。会場の中央エントランスでは、天井から吊るされたアミューズワンセルフの展示案内が来場者を迎えるほか、広大な展示会場にはDJI JAPAN、アミューズワンセルフ、スペースワン、ジュンテクノサービス、セキドなどドローン、水中ドローン、グリーンレーザーなどの関連技術が数多く出展されている。開催初日には一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事業も、講演の冒頭に「昨年度に比べ今年度はドローンや関連技術の展示がさらに増えている印象を持ちました」と話した。CSPIは24日まで。

ドローンや関連技術の展示拡大 開催規模は過去最大でテープカットに42人

CSPIは千葉市の大型展示会場、幕張メッセで5月22日に開幕した。CSPIそのものの規模は大きくなった。展示スペースは幕張メッセの1~6ホールにまたがっているほか、屋外展示場も含めて4万7千㎡になり、455社が出展している。主催者によると過去最大の規模という。初日の開場直前に行われたオープニングセレモニーでは、開会を告げるテープカットが行われ、主催者、業界団体代表など42人もの開催関係者が2列にわたりずらりと並び、合図にあわせてハサミを入れた。JUIDAの鈴木真二理事業も参加した。

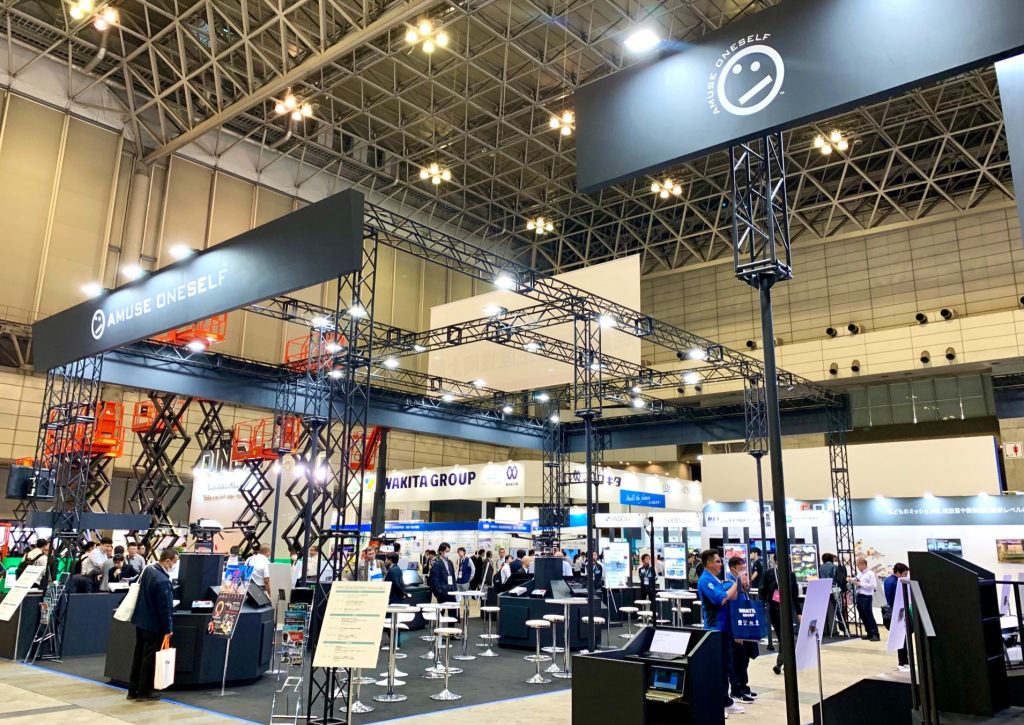

来場者はホールに足を踏み入れる前にドローンの存在感に触れる。幕張メッセの「中央エントランス」口から入るとすぐ、天井から吊るされた巨大な株式会社アミューズワンセルフ(大阪市)の展示案内が視界に飛び込む。視線の先のイベント名である建設・測量生産性向上展」の表示板よりも目立ち、同社の力の入り具合と、展示会が含む事業領域の中にしめるドローン関連技術の存在感を強調することに貢献している。

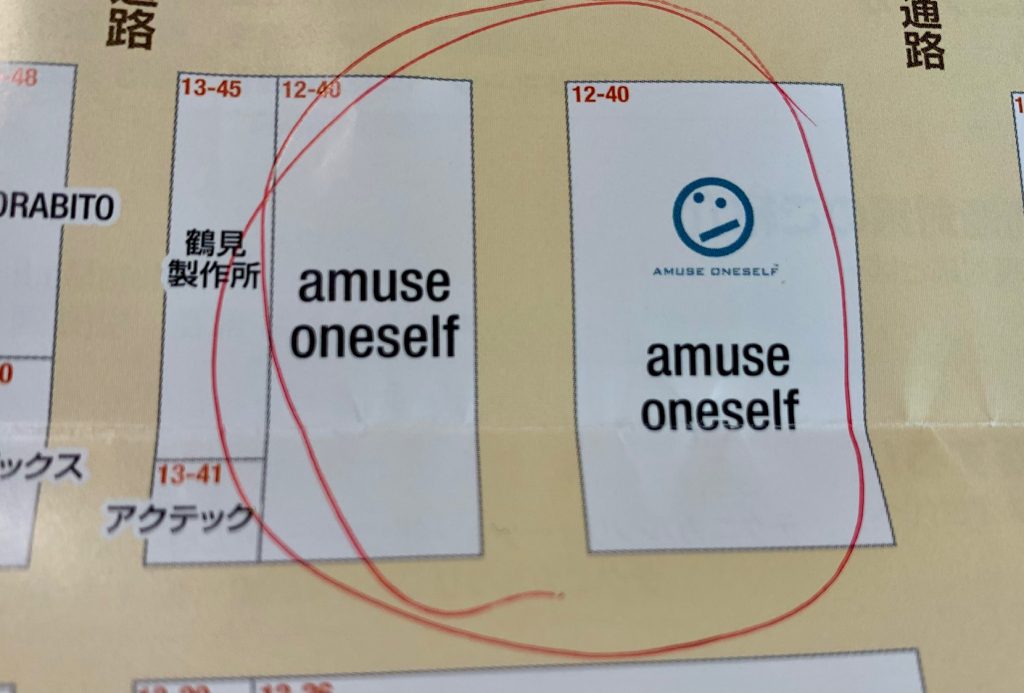

アミューズワンセルフは会場内の展示ブースの工夫も目に留まる。大きなブースに離れた場所からでも目に付く構え、色とりどりの華やかな装飾はCSPIの恒例だが、今回はブースの配置にしかたにも工夫がある。通路をはさんで2エリアを一体運用し、より広く見せる工夫だ。も試みている。プレゼンテーションが行われるさいには、ブース内に用意された演台で行われているプレゼンテーションを、通路ごしに聴講できる。レイアウトのアイディアは同社の独自性を印象付けていて、多くの来場者が足を止めていた。

アミューズワンセルフはレーザー技術が中心で、CSPIでもドローン搭載型グリーンレーザーシステム「TDOT 7 GREEN」(ティードットセブングリーン)、グリーンレーザーを搭載する独自開発ドローン「GLOW.H」を柱に、グリーンレーザーを搭載できる他社機などを展示している。

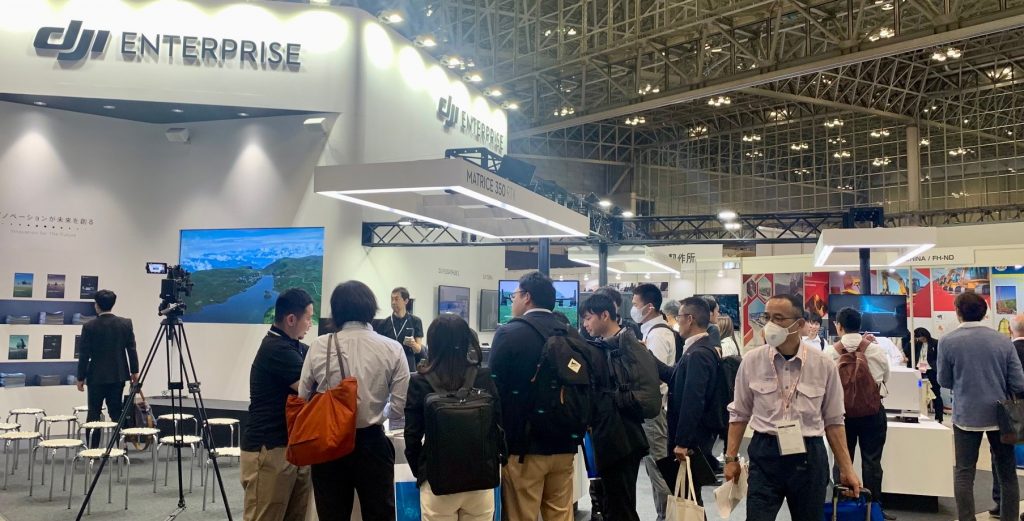

このほか、ドローン関連として知られる企業が多く出展している。DJI JAPAN株式会社(東京)は、多機能格納庫の新製品「DJI Dock2」(ディージェイアイドック2)」や新型ペイロード「ZenmuseH30」(ゼンミューズH30)シリーズなどを、DJI製品を扱う株式会社セキド(東京)もDJIの物流機「DJI FlyCart 30」などを展示し、客足を止めていた。

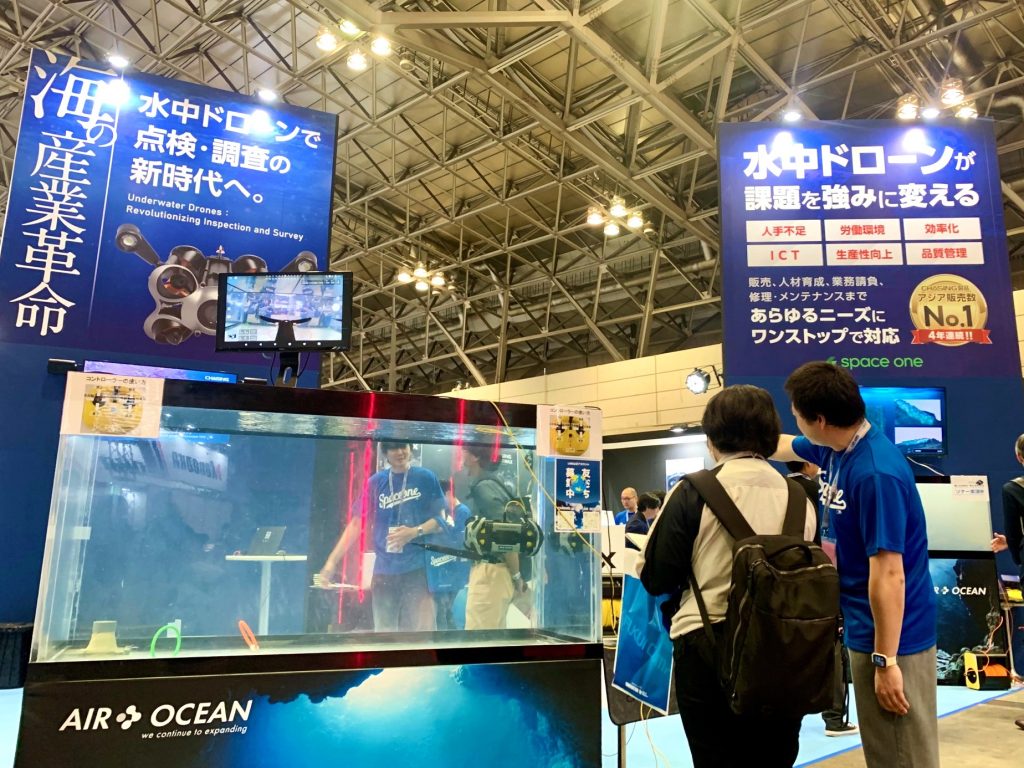

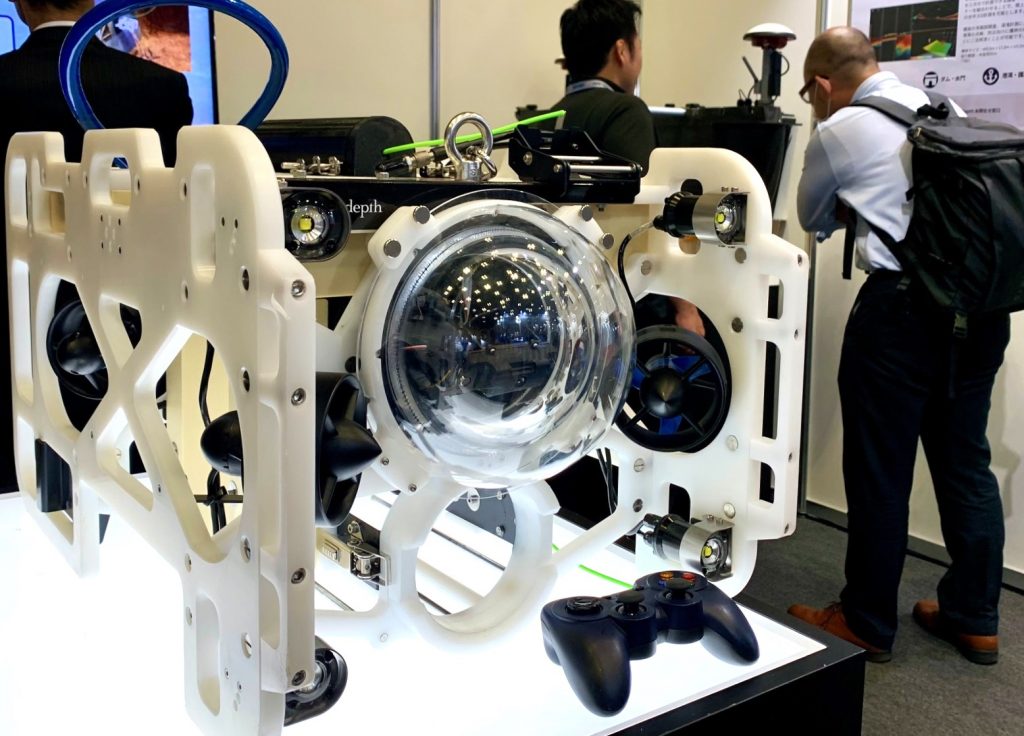

水中ドローン普及の火付け役、株式会社スペースワン(福島県)は、中国・深圳に本社を置く水中ドローン大手、Chasing-Innovation Technology Co.LTD(チェイシング社)の新型機「CHASING X(チェイシングエックス)」を展示している。今春に海外で初公開されたさいには最深350メートルまで潜航できる性能で話題を集めた。今回は日本でそのデザインが初めて公開されたこともあり、大きなブースにひっきりなしに来場者が訪問している。ブースでは連日、関連するさまざまなテーマを取り上げて説明会を開いており、開始時刻の毎正時には多くの来場者が集まり、説明に耳を傾けている。またCSPIにあわせてCHASING社の幹部が来日し、利用者層のニーズを確認している。

株式会社ジュンテクノサービス(埼玉県)も、中国の水中ドローン製造大手、Shenzhen QYSEA Tech Co.,LTD(QYSEA社、キューワイシー)の3万ルーメンのLEDを備えて推進350mまで潜れる新型水中ドローン「FIFISH X2」など新製品3機種など日本で初めて公開する製品などを展示している。ブースでは引野潤代表、ササモモ(佐々木桃子)さんら、知名度の高いスタッフが製品、用途、サービスなどについて説明している。

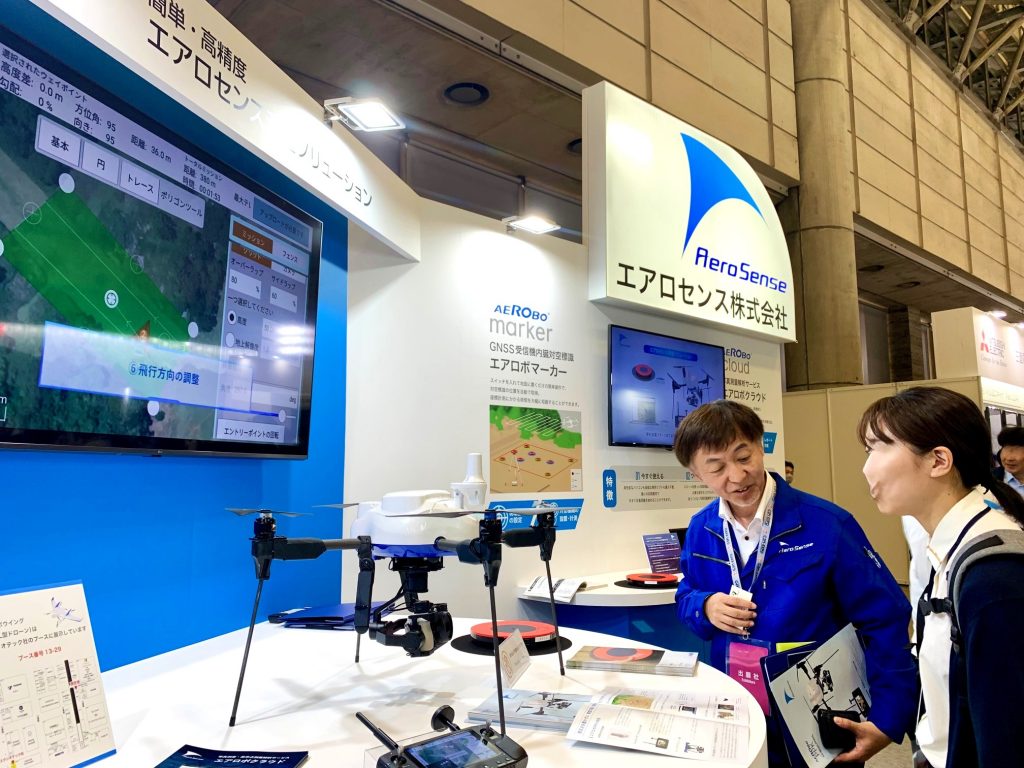

このほか定評あるエアロボウィングを展示する株式会社エアロセンス(東京)、公共測量に対応する「FLIGHTS SCAN」のリニューアル版「FLIGHTS SCAN V2 M2X」や、マルチユース向けのバックパックなどを展示している株式会社FLIGHTS(フライト、東京)、Z30ポータブルGNSS受信機などを展示しているGNSSスペシャリストのジオサーフ株式会社や、注目度急上昇中の株式会社Autonomy(オートノミー、東京)ほか、多くのドローン、関連技術の事業者が出展している。

ずらりと42人が並んだテープカット。登壇者の紹介に6分を費やした。進行役以外は全員が男性だ

オープニングセレモニーの準備中。テープカット用のテープがあらかじめ2列用意された

テープカット会場の行われた中央エントランスでは天井から下がるアミューズワンセルフの巨大広告が来場者を迎える

テープカットに臨むJUIDAの鈴木真二理事長

ジュンテクノはQYSEAの新モデルを展示。目玉展示のひとつ「FIFISH X2」と嬉しそうなササモモ氏

水中ドローン市場の拡大機運を演出したスペースワンも大きなブースを出展

スペースワンの目玉展示「CHASING X」は日本では今回は初公開だ

中央エントランスに案内広告を掲げていたアミューズワンセルフはブースも巨大。足元をみると通路をはさんで2エリアを活用していることがわかる

アミューズワンセルフのブースの配置が通路をはさんでいることがよくわかる

離れたところから見ても目立つアミューズワンセルフのブースのつくり

自社開発のグリーンレーザーシステム「TDOT7GREEN」を中心にソリューションを展示しているアミューズワンセルフのブース

グリーンレーザー搭載のドローンも展示している

発表されたばかりの高性能格納庫DJI DOCK2が展示されているDJIのブース

DJI FlyCart30はセキドのブースで展示されている

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.4.19

精密切削加工の株式会社共和製作所(碧南市<愛知県>)は、モーターの振動を吸収する新開発の複合材サンドイッチプレート試作部品を、6月5~7日に千葉・幕張メッセで開かれるドローンの大規模展示会「Japan Drone 2024」で展示すると発表した。複合材サンドイッチプレートはCFRP(炭素繊維強化プラスチック)の間にNFRP(天然繊維強化プラスチック)をはさんで成形した素材で、ドローンに搭載することで振動がフライトコントローラー(FC)やアンテナに与える影響を抑える。

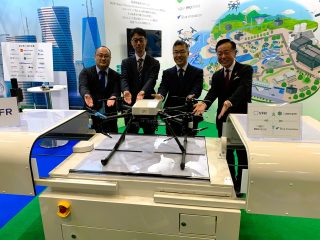

CFRP素材に換装した「IBIS2」なども展示

複合材サンドイッチプレートのほか、CFRPやNFRPの部品も展示する。株式会社リベラウェア(千葉市)の超狭小空間点検ドローン「IBIS2」のCFRP製サイドフレームをNFRPに換装したモデルも展示する。NFRPそのものが高い振動減衰性を持っているため、静音性や安定性の向上も期待されるという。

共和製作所の発表は以下の通り

空飛ぶクルマ・ドローン向けのCFRP部品や、環境に優しいNFRP部品を多数展示

・振動吸収に特化した新素材「複合材サンドイッチプレート」の試作部品を開発 ドローン展示会「Japan Drone 2024」にて初公開

株式会社共和製作所(本社:愛知県碧南市、代表取締役社長 河口 治也 以下、共和製作所)は、2024年6月5日(水)~7日(金)に幕張メッセで開催されるドローン展示会「Japan Drone 2024」に出展いたします。

本展示会では、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)やNFRP(天然繊維強化プラスチック)の空飛ぶクルマやドローンの部品を展示いたします。また、新たに複合材サンドイッチプレートの試作部品も展示予定です。

■出展内容

ドローンモーター専用のNFRPスペーサー

CFRPのフレームにドローンモーターを設置すると、機体が共振を起こすことがあります。そこで、このNFRPのスペーサーを間に挟むことにより、NFRPが異なる共振周波数を持つため、共振の発生を抑制します。また、NFRP自体が高い振動減衰性を持つため、フライトコントローラー(FC)やアンテナへの振動による影響を大幅に低減します。

左:ドローンモーター付き 右:ドローンモーター無し NFRP(天然繊維強化プラスチック)とは、植物由来の繊維でプラスチックを強化した素材です。軽量で強度があり、CFRPよりも振動減衰性が高いのが特徴です。また、環境負荷が少なく、CO2排出量削減にも貢献するエコな素材です。

小型ドローンのNFRP試作部品

リベラウェア社製の超狭小空間点検ドローン「IBIS2」に使用されているCFRPサイドフレーム部品をNFRPで製作しました。NFRPにすることで、従来のCFRPよりも振動減衰性と静音性に優れ、機体の安定性と操縦性を向上させる効果が見込まれます。

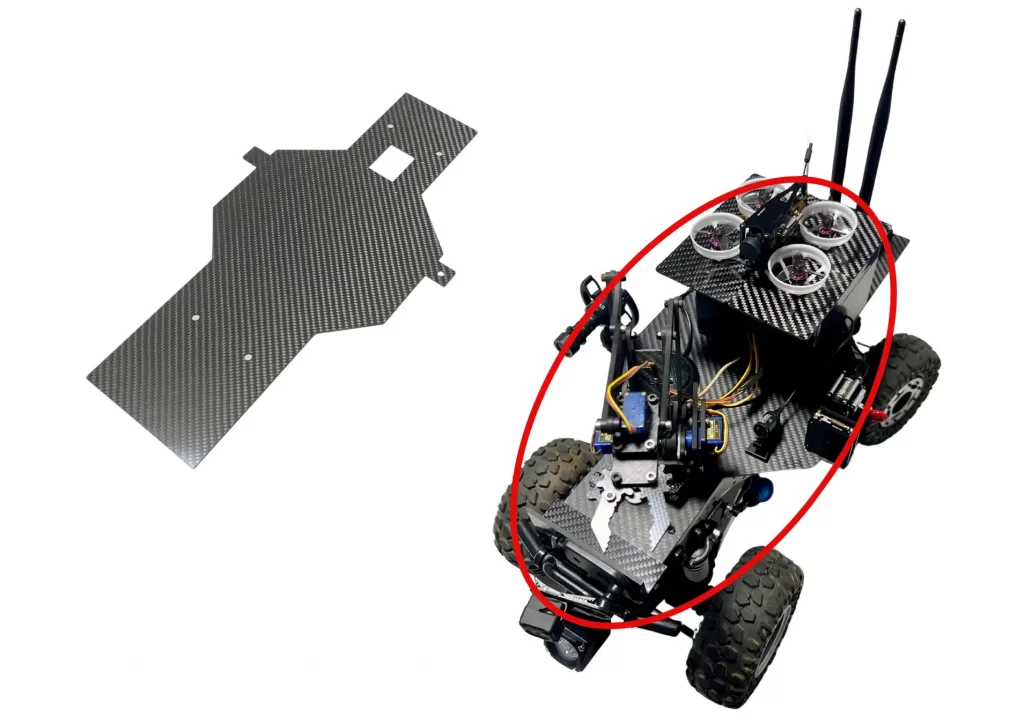

ドローン内のCFRP部品をNFRP部品に換装 クローラーの複合材サンドイッチプレート試作部品

災害用遠隔操作クローラーのメインプレートをCFRPから複合材サンドイッチプレートに換装しました。 これにより、荒れ地を走行するタフさを維持しつつ、メインプレート上部に設置されているCPUや通信機、カメラなどの精密機器への振動を大幅に低減します。

左:試作プレート 右:赤丸箇所のプレートを換装 複合材サンドイッチプレートとは、2層のCFRPの間にNFRPを挟み込んで成形した特殊な多層複合材です。表面はCFRP、中間層はNFRPという形状で、CFRPの持つ高強度高弾性に加えて、NFRPの高い振動減衰性を併せることで、従来の材料をはるかに超える性能を発揮します。

■共和製作所の空飛ぶクルマ・ドローン事業について

空飛ぶクルマ・ドローンへの取り組み

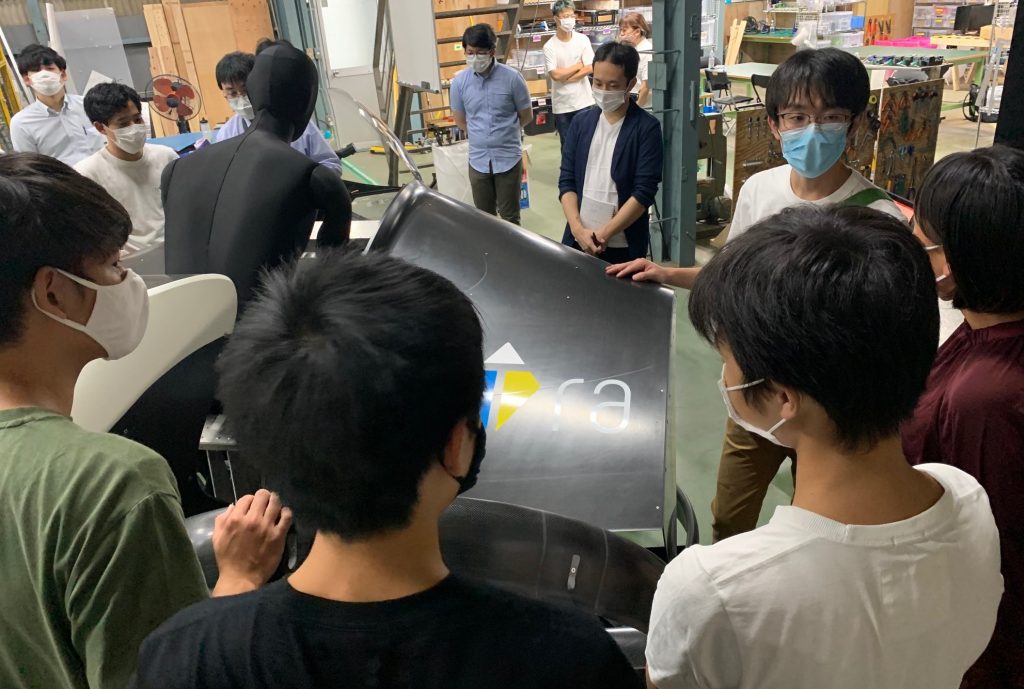

共和製作所は、1962年創業の精密切削加工会社です。2016年にCFRP(炭素繊維強化プラスチック)の切削加工を開始したのを機に、2017年からはCFRPと相性の良いドローン分野に参入。以降、CFRPの空飛ぶクルマやドローンの部品を多数製作してきました。

現在はCFRPだけでなく、NFRP(天然繊維強化プラスチック)や複合材サンドイッチプレートなどを用いた部品の試作も進行中です。これらの複合材は、従来の金属部品よりも軽量かつ高強度であり、空飛ぶクルマやドローンの性能向上に貢献します。

共和製作所の強み

共和製作所の空飛ぶクルマ・ドローン事業における強みは、以下の3つになります。

1. 複合材の精密・微細切削加工技術

共和製作所は、CFRPをはじめとする複合材の精密切削加工と微細切削加工を得意としています。特に小型ドローンやマイクロドローン向けの精密小型部品の製作において、高い技術力と豊富な経験を有しています。

- 空飛ぶクルマ・ドローン部品製作の実績

2017年から様々な空飛ぶクルマやドローンの部品を製作してきた実績を持ち、生産体制も構築しています。また、複合材に関する深い知見を活かして、協力会社と共同で「ドローン専用の電源ケーブル入り強化アラミド繊維ロープ」の開発にも成功しています。

- 空飛ぶクルマ・ドローンへの理解度

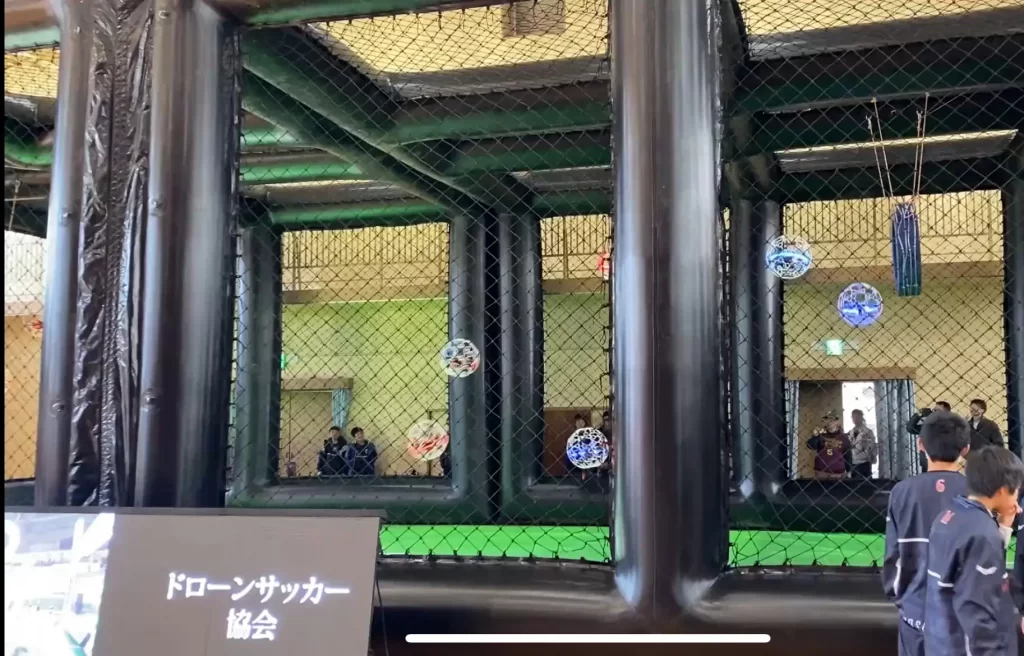

部品製作にとどまらず、操縦技術や関連する知識の習得、機体の構造まで幅広く学ぶことで、空飛ぶクルマ・ドローンへの深い理解を培ってきました。さらに、深圳で開催される世界最大のドローン展示会視察や新スポーツ「ドローンサッカー」への参加など、常に最新技術と市場動向を把握し、情熱を持って事業に取り組んでいます。

[空飛ぶクルマ・ドローンに関連する保有資格]第1級陸上特殊無線技士

第2級海上特殊無線技士

無人航空従事者試験1級

DPAドローン操縦士回転翼3級

第3種電気主任技術者(電験3種)

第2種電気工事士

CFRPドローンフレーム

植林ドローンに採用された「電源ケーブル入り強化アラミド繊維ロープ」

ドローンサッカー ■株式会社共和製作所について

共和製作所では 「“技術力”と“行動力”でモノづくりに貢献する」 の理念を元に、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)やNFRP(天然繊維強化プラスチック)などの複合材の切削加工を行っております。

また、複合材の可能性に着目し、様々な工業製品(部品)を製作・導入することで、日本全体の労働生産性を向上し、世界に負けない日本の製造業と成れるよう尽力して参ります。

株式会社共和製作所(キョウワセイサクショ)

代表取締役社長:河口 治也

所在地:〒447-0857 愛知県碧南市大浜上町二丁目35番地2

電話番号:0566-70-8481

創業:1962年1月

設立:1973年12月

資本金:1000万円

従業員数:4名

事業概要:カーボン(CFRP)商品の製造・加工・販売

会社ホームページ: https://www.kyowa-tokai.com/

材料販売サイト : https://cfrp-plate.com/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)と株式会社コングレ(東京)は12月5日、次回の「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2024」(JapanDrone2024)の出展者に向けて概要説明会を開いた。会期、会場などのほか、屋外デモフライト開催を調整していることや、講演などセミナーなど登壇系の催事を充実させる「プログラム委員会」の運用などが報告された。また2024年12月18 日(水)、19日(木)に大阪で地方版Japan Droneを開催する方針も伝えられた。

登壇系は「プログラム委員会」で充実図る 目標来場者は2万人

JapanDrone2024は2024年6月5日(水)~7日(金)の3日間、千葉・幕張メッセの展示ホール5、6に開催される。主催がJUIDA、共催がコングレで、出展、来場ともJapanDrone2023の上積みを目指す。目標は来場者で2万人(前回は19008人)、目標出展社・団体数で300社・団体(同239社・団体)を掲げた。出展申し込みは10月から受付を始めていて、会場中心部や面積の広いエリアを中心に、申し込みや予約が進んでいて、説明会では担当者が「半分が埋まっています」と説明した。

会場内には従来通りデモフライトエリアが設けられるが、このほかに屋外デモフライトエリアの設置を調整中だ。屋外のデモフライトエリアが設置されれば、JapanDroneで初めてとなる。

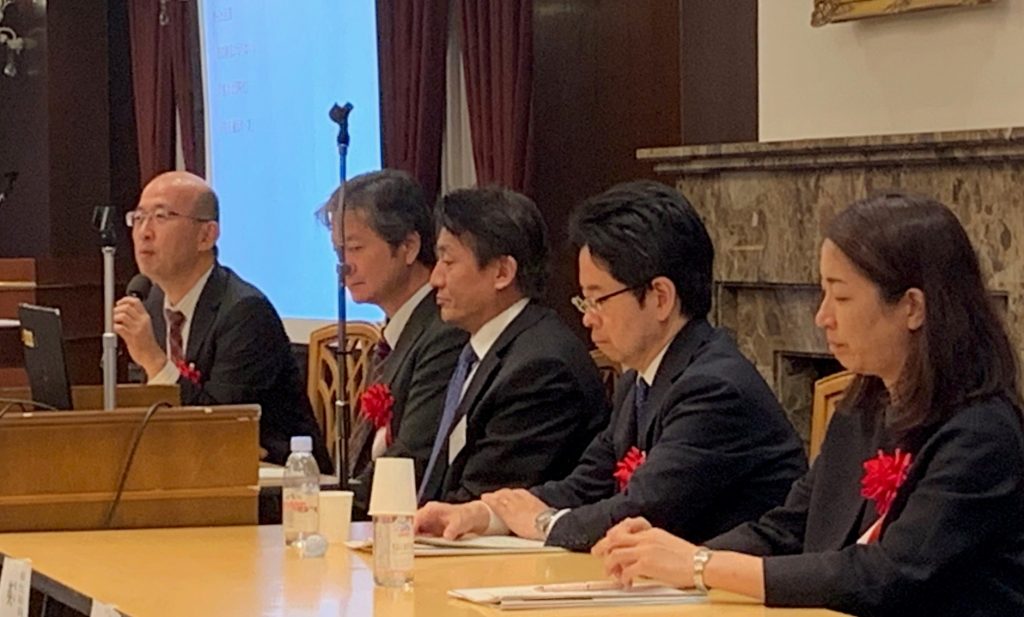

講演などセミナーなど「コンファレンス」と呼ぶ登壇系の催事も充実を図る。このため有識者で構成する「プログラム委員会」を設け、テーマの設定、人選などを進める。有識者5人が委員に就任し、委員長をJUIDAの鈴木真二理事長がつとめる。

展示を表彰する「Japan Drone & AAM Awards」、動画の応募作品を表彰する「Drone Movie Contest」を例年通り開催するほか、地方活性化を支援する「ドローン×地方創生:自治体PR観光支援ゾーン」も設置する。

地方開催第二弾も発表された。1年後の2024年12月18日(水)、19日(木)に、大阪・関西万博の開催を控える大阪で、JR大阪駅に近い「グランフロント大阪北館」にある「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター」を会場に、「Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO 2024 in 関西」が開かれる。JD大阪の公式サイトも開設され今後、盛り上げに取り組む。

JUIDAの鈴木真二理事長は「2024年はJUIDA設立10年の節目でもあり、さらなる取り組みを進めて参ります。JapanDroneの展示と議論の場を提供することで産業の発展にお役に立ちたいと思っています」などとあいさつた。

2023年6月に開催されたJapanaDrone2023の様子 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ドローンの代表的な用途である建設や測量に関連する大規模展示会、「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」が千葉・幕張メッセで開催され、多くのドローン事業者がブースを設置し来場者を迎えた。空飛ぶクルマを開発する株式会社SkyDrive(東京)も30㎏の荷物を運べる物流機「SkyLift」を外販仕様として初披露した。同社は近く発表会を開き説明する予定だ。ブースを出展していたあるドローン事業者は「ドローン産業と同じ目標を掲げる技術開発が、専門産業の事業者でも着実に進んでいることを実感します。ドローンもさらに開発に力を入れていきます」と開発への意欲を高めていた。

建設業界動向に触れる機会 市場のドローンに対する関心の高さも

CSPI-EXPOは建設、測量の機器、技術、サービスなどの展示会で、5月12日から5月14日まで開催された。株式会社小松製作所、日立建機株式会社、コベルコ建機株式会社、住友重機械工業株式会社の建機大手をはじめ、高圧洗浄機メーカー、建設機械用アタッチメントメーカー、土木、測量など関連企業が各社の取り組みのプレゼンテーションを競い合った。ドローン関連のブースも多く、主要市場でのプレゼンス拡大を図っていた。

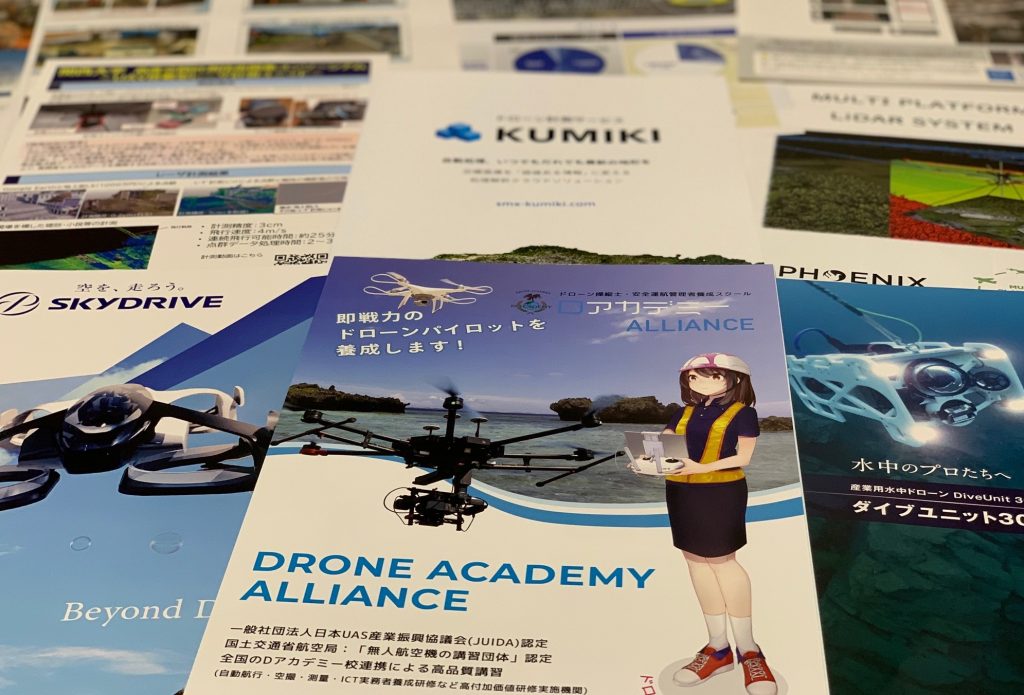

全国にドローンスクールのネットワークを広げ、水中ドローンや用途向け講習、機体ごとの講習などをそろえるDアカデミーアライアンスのブースは、ドローンや水中ドローンの展示、スクールの説明を展開。多くの来場者が足をとめ質問をしていた。出展関係者は「来場者の関心も高く手ごたえを感じます」と話していた。

SkyDriveが展示した物流機SkyLiftは、昨年(2020年)秋に神戸・六甲山や、北海島当別町で行われた重量のある荷物を運ぶ実験に採用された機体の改良版。機体重量は35㎏、バッテリーは20㎏、最大ペイロードは30㎏で、30㎏の荷物を積んだ際の最大飛行距離は2㎞だ。山道の運搬、高低差のある建築現場への資材搬送などを想定している。展示機はスポーチカーをイメージした外装パーツで外観を整えてあり、外販体制を整えている。

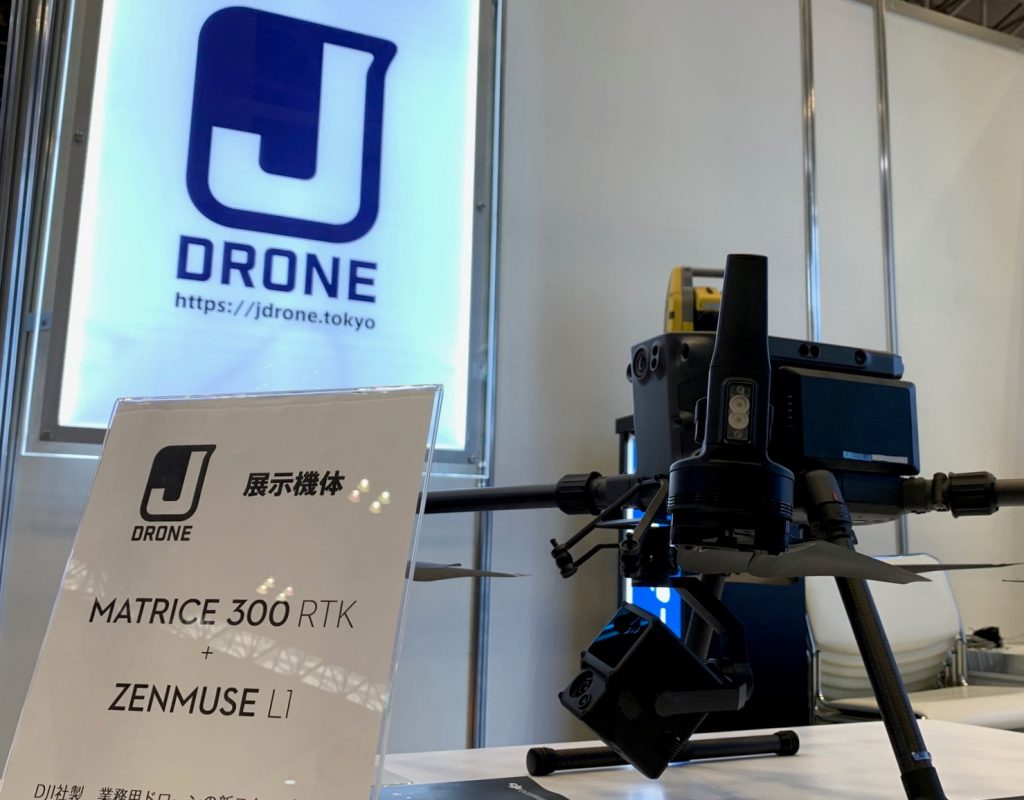

産業用水中ドローンの株式会社fulldepthは洋上風力発電の建設現場などで水の中の状況把握に力を発揮する「ダイブユニット300」を紹介した。ドローン最大手DJIが開発した航空測量向けLiDARソリューションZenmuseL1を、株式会社快適空間FC、株式会社セキド、株式会社JDRONEがそれぞれ展示した。株式会社Skymaticsはドローンで撮影した画像データを専用サイトにアップロードすると自動で地形データを生成するクラウドソリューション「くみき」を展示した。関西大学高度空間計測技術開発コンソーシアムは小型レーザスキャナ、カメラ、GNSSとIMUの取得データを同期する技術を搭載した計測ユニットを展示説明した。

そのほか、エアロセンス株式会社、テラドローン株式会社、株式会社みるくる、扶和ドローン株式会社、イエロースキャンジャパン株式会社、株式会社マイゾックス、株式会社オーピーティーなどがドローン関連技術を展示し、来場者に説明していた。

会場は最先端の建設、測量ソリューションのブースが軒を連ね、ドローン以外の展示にも最所が豊富だ。軟弱地盤での建設工事では土留に使われる鋼矢板を引き抜くと沈下リスクを伴うが、その防止技術として、引き抜きと同時に充填剤を圧送する特許技術「GEOTETS(ジオテツ)」が展示された。異業種中小企業が知見を持ち寄る協同組合MastersのGEOTETSU工法研究会が宮崎大学と共同で開発した技術で、ブースには多くの業界関係者が足を止めていた。中国・湖南省の省都、長沙発祥の建機メーカーSINOBOOMの高所作業車や、建設機械用アタッチメントメーカー、株式会社丸順が展示した産業廃棄物などをつかむオレンジグラップルも存在感も高かった。

CSPI-EXPOは建設・測量生産向上委員会が主催、経済産業省、国土交通省が講演し、民間団体などが協力した。協力団体の中には、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)もある。幕張メッセのホール3つを使い、2万4000平方メートルに1400小間を設置、期間中に4万人の来場を見込んで開催された。

会場では来場者が先端技術や情報を吟味していた

ドローン関連のブースで配布された資料、チラシも多種多様。建設や測量の展示会は、農業関連などと並びドローン事業者が出展を検討するイベントとして定着している

専門技術と丁寧な指導で提供のあるドローンスクールを運営するDアカデミーアライアンスにも業界関係者の関心は高かった

物流機を外販仕様でお披露目したSkydrive

「くみき」を展示したSkymatics

JDRONEが展示したMATRICE 300 RTKとZenmuse L1

多くのドローン関連製品、サービスを展示したセキドのブース

快適空間FCはPHOENIX LiDARなどレーザーソリューションやZenmuse L1などを展示

みるくるのブース

オーピーティーのブースでも来場者が足を止めていた

水中ドローンfulldepthでも来場者が次々と資料を求めていた

関西大学高度空間計測技術開発コンソーシアム

ソフトバンクも測位サービスなどを展示

Wingcopterを展示した扶和ドローンのブース

中国の建機メーカーSSINOBOOMの高所作業車

マイゾックス

住友重機

建設機械用アタッチメントの丸順 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2020.10.21

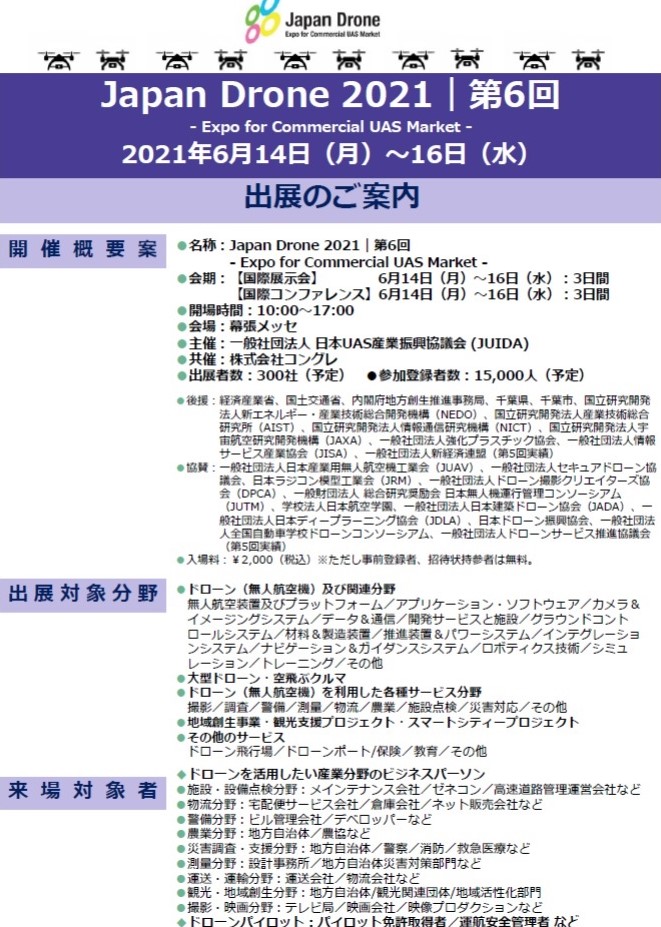

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と展示会運営の株式会社コングレは、ドローンの大規模展示会「Japan Drone 2021」を2021年6月14日~16日の3日間、千葉・幕張メッセの展示ホール、国際会議場で開催する方針を決めた。11月中旬に出展の募集を始める。

千葉・幕張メッセで3日間、環境変化への対応、海外勢の招聘などが注目点

「Japan Drone 2021」は引き続きJUIDAが主催し、コングレが共催する。同展示会にとって6回目の開催となる。開催期間は3日間と第4回までの期間に戻す。カンファレンス専用会場も展示会場とは独立して確保する。新型コロナウイルス感染症の流行状況もにらみながら、対策を講じることになるとみられる。300組の出展と15,000人の参加登録を見込んでいる。

開催の概要や方式は今後検討する。オンライン参加の対応なども今後検討する。新型コロナウイルス感染症の動向次第ではあるが、レセプションの開催も模索している。事前登録者や招待券持参者は入場が無料になる。

国内のドローン産業をとりまく環境は、居住エリア上空も肉眼確認なしで飛行させられる「レベル4」の実現への具体的準備に入り、第5世代移動通信システム(5G)活用や携帯電話の上空利用など電波利用環境の変化を見据えることになり、法的定義のない「ドローン」について無人移動ロボット全般を含んだとらえ方が浸透するなど解釈の広域化が進んでいる。空飛ぶクルマやエアモビリティなど人を運ぶことも想定した動きも具体化し、ドローン活用の議論も従来の専門家中心から急速に広く社会を構成する各層に広がり、「社会受容性」など浸透させるための議論が活発化するなどの変化も目覚ましい。

第6回の開催にあたっては、①ドローンを取り巻くこうした環境変化や産業内の構造変化に応じた展示環境の提供の可否、②第5回開催から8か月半の準備期間での出展需要、来場需要、参加意欲の掘り起こし、③新型コロナウイルス感染の動向に応じた対応、④海外勢の招聘ーなどが、注目点となりそうだ。

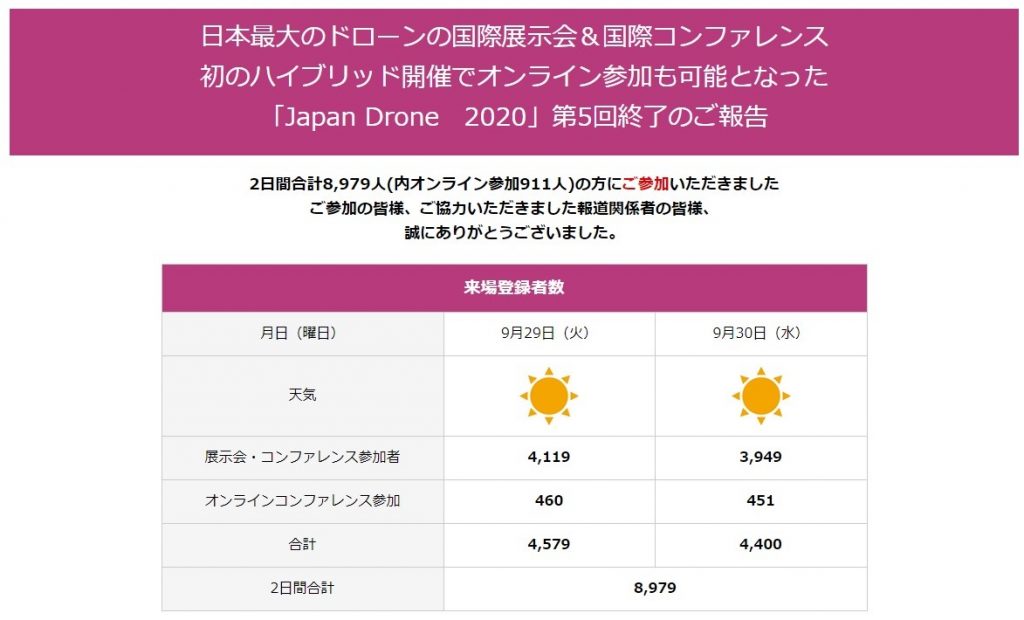

9月29、30日には、5回目となる「Japan Drone 2020」が開催された。新型コロナウイルスの感染対策に神経を使う逆風下で、期間を2日間に短縮したものの、出展は減ったとはいえ100組以上、来場者も8078人(登録ベース)を集めた。オンラインカンファレンスも併用し911人が利用した。会場内では来場者、出展者が情報収集、近況報告に笑顔をみせ、「同窓会のようだ」と、開催を決断した主催者の英断を称える声が聞かれた。初日の開幕前には数十人が列を作り、開催を待ちわびる関係者の姿勢も目立った。

主催者はすでに第5回の参加者、出展者からアンケート、ヒアリングなどを通じて情報を収集しており、改善要望の収集も進めている。DroneTribuneが第5回の出展者、来場者に確認したところ、準備期間中の問い合わせや相談などへの対応改善要望や、情報提供方法の改善要望、オンライン環境の充実要望などが挙がっている。今後こうした点もふまえながら開催の概要を積み上げることになるとみられる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。