首都高速道路株式会社(東京)、株式会社JDRONE(東京)など5社は、2月にレインボーブリッジとその周辺の首都高で、往復約2.8kmの夜間自動飛行など複数の実証実験と検証を行ったと発表した。実験は2月14日に行われ、VTOL、無人ヘリを含む複数種類の機体を使い、ドローンポートも活用した。

夜間撮影の視認性確認やポート間の長距離移動など実験 実験を実施したのは、首都高速道路、JDRONEのほか、首都高技術株式会社(東京)、エアロセンス株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、NTTコミュニケーションズ株式会社(東京)の5社。

発表は以下の通り。

首都高初の夜間におけるドローンを活用した点検に向けた実証実験の実施 ~ 災害時等における遠隔地からの迅速な点検手法の確立に向けた取り組み ~

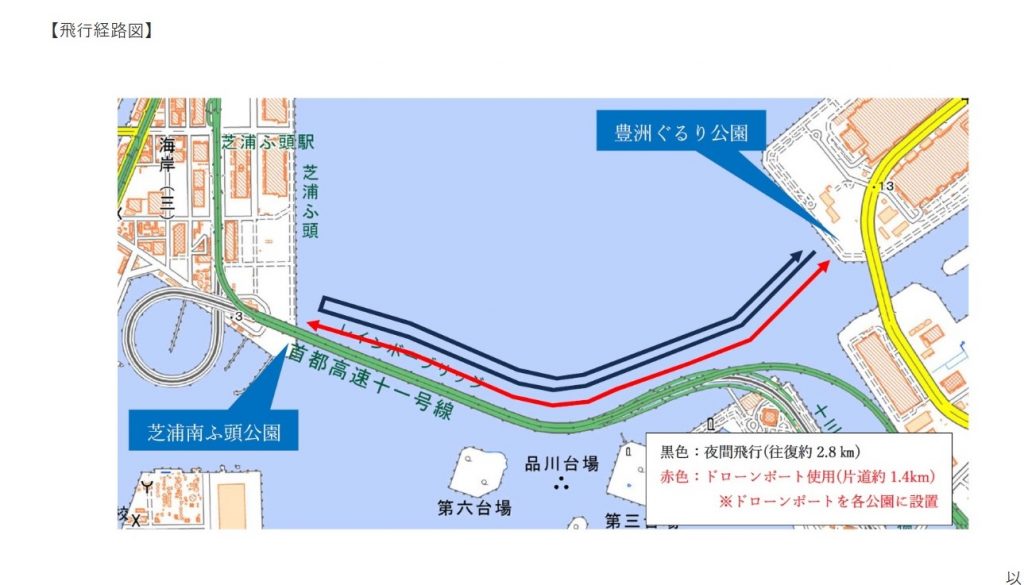

首都高速道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:寺山 徹)、首都高技術株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加古 聡一郎)、株式会社JDRONE(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大橋 卓也)、エアロセンス株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:佐部 浩太郎)、KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文)、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 克重)は、災害時等における迅速で確実な点検手法の確立を目的に、ドローンを活用した往復約2.8kmの自動飛行等の実証実験(以下、本実証)を首都高速道路の長大橋であるレインボーブリッジにて 2月14日(金)に実施しました。

本実証では、夜間の災害発生を考慮し、「夜間飛行時における映像視認性確認の実証」や「自動でドローンの離着陸・充電ができるドローンポートを複数使用し、ポート間を往復する長距離飛行の実証」を行い、ドローンで撮影した映像を用いた災害時等における点検手法の有用性を確認しました。

首都高速道路では大規模災害発生時における迅速な点検による早期の道路啓開を目指し、これまでドローンを活用した点検手法を実証(注1、注2)してまいりました。そして今般、災害は昼夜関係なく発生する可能性があることから、夜間に災害が発生したことを想定し、本実証を実施しました。

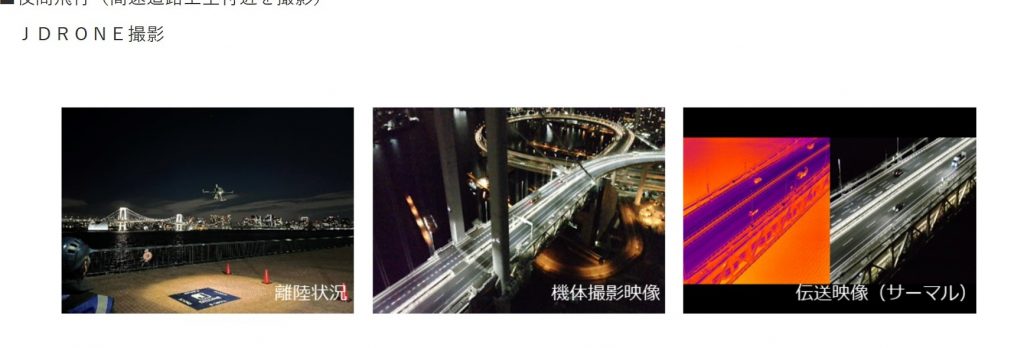

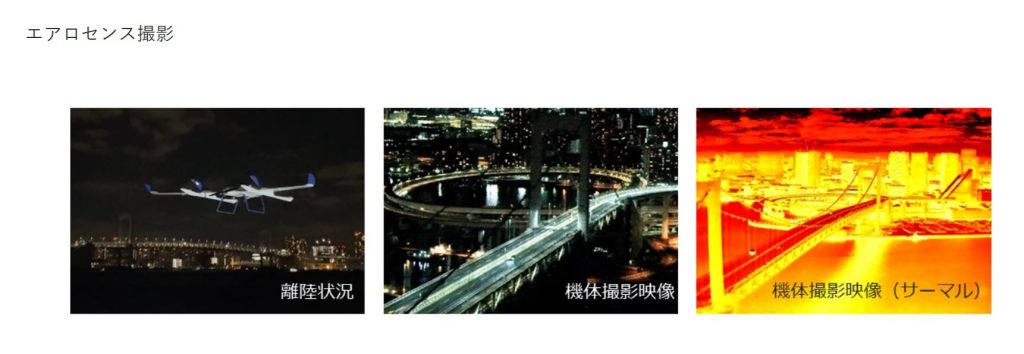

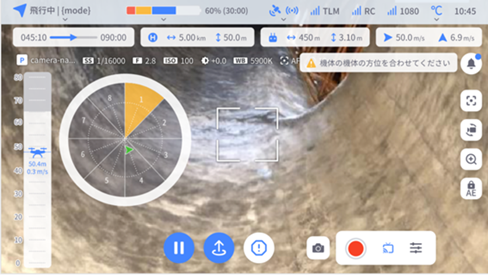

・VTOL型(注3)ドローンにより夜間の高速道路上空付近を飛行撮影(エアロセンス)

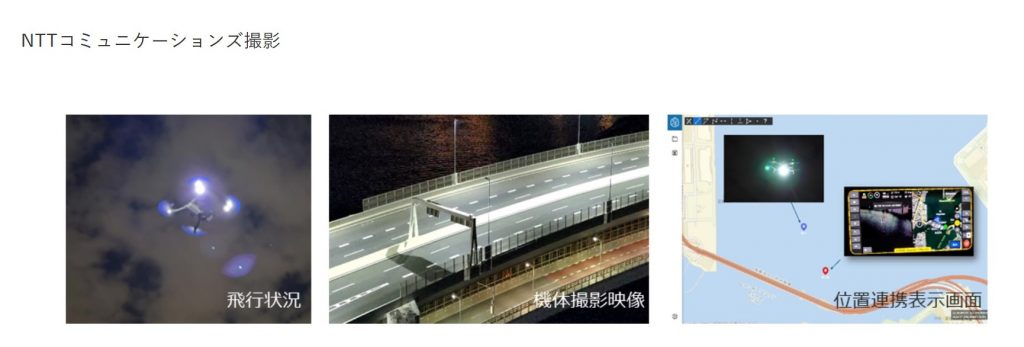

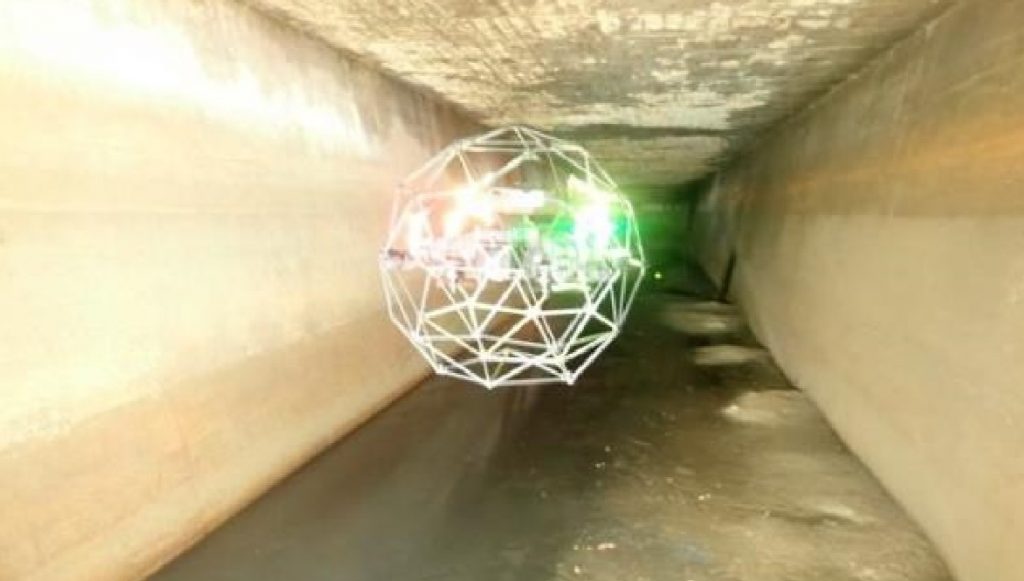

・暗所での自律飛行を得意とするドローンを活用し、高速道路上空付近を飛行撮影(JDRONE・KDDIスマートドローン・NTTコミュニケーションズ)

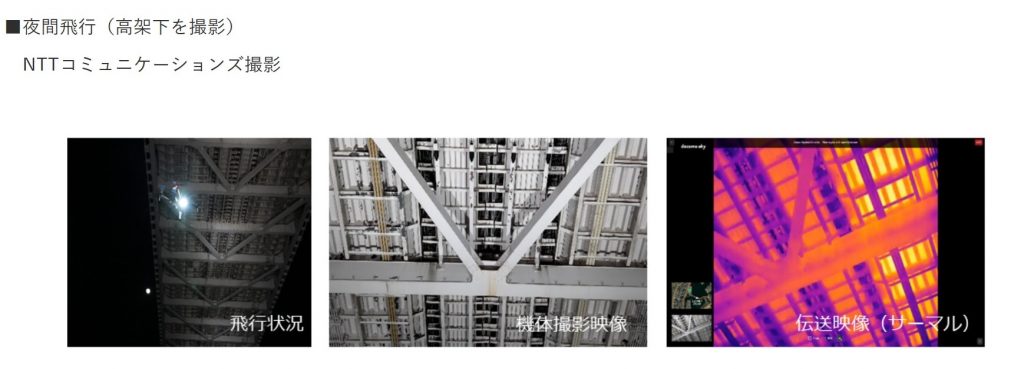

・目視点検が困難な高架下での暗所点検飛行(NTTコミュニケーションズ)

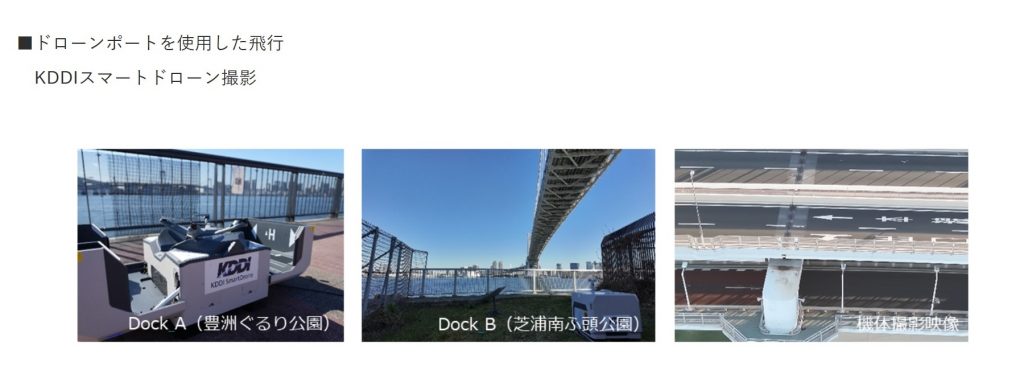

・ドローンは通信とバッテリーの関係で飛行距離が限られるため、複数のドローンポートを使用することによる飛行距離の長距離化(KDDIスマートドローン)

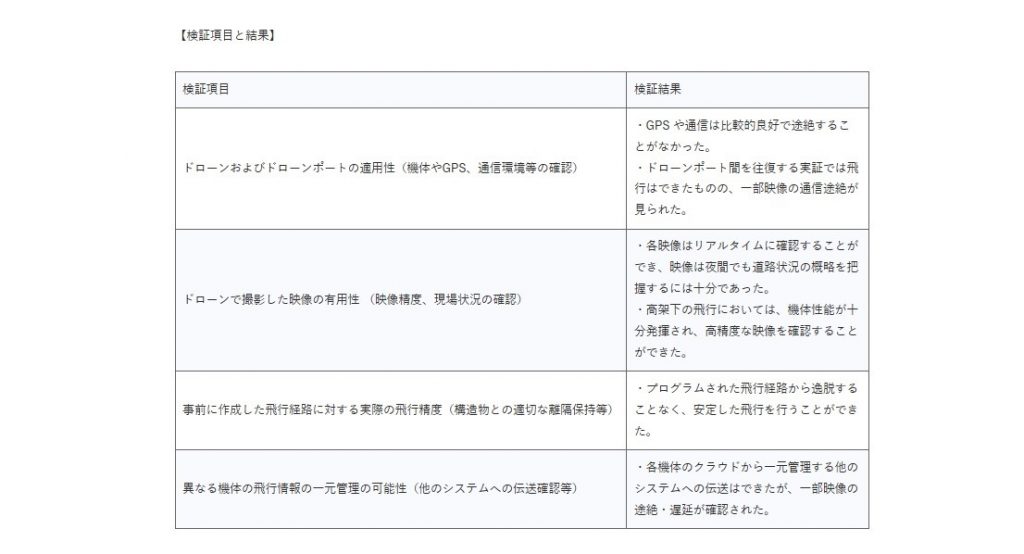

本実証の結果、夜間災害発生時の暗所での飛行における機体選定や点検手法および複数のドローンポートを使用する点検手法の確立に向けて有益な検証結果を得ることが出来ました。

一方で、安定した飛行制御・映像配信を目的とした、災害時の即時点検候補エリアの電波環境の調査および使用電波の選定等、より実践的な運用に向けた課題を確認しています。

今後も、本実証結果を踏まえ、迅速かつ確実に点検を行うために多様な点検手法の確立と体制構築に取組んでまいります。

注1:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンと無人ヘリを用いて中央環状線(葛西JCT~小松川JCT)の往復14kmの長距離自動飛行による高速上点検の実証実験(2023年1月)などを継続的に実施

注2:ドローンポートを使用した自動飛行による高速上点検の実証実験(2024年1月)

注3:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンは回転翼機のようにホバリングしながら垂直に離着陸し、上空では固定翼機として水平飛行を行うため、滑走路を使わずに長距離の飛行が可能

実証実験の概要

【概要】

日時:2025年 2月14日(金) 午前11時~翌午前2時

場所:レインボーブリッジ(高速11号台場線)

項目:

①高速道路上空を夜間に自律飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

②高架下を昼間・夜間に飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

③ドローンポートから異なるドローンポートを往復する自動離陸、自律飛行、自動着陸(昼間実施)

④同時に飛行している機体の飛行情報、映像をリアルタイムに取得及び一元管理

※試行検証として、夜間の捜索を想定したドローンに搭載したスポットライト、スピーカからの拡声放送、対象物のリアルタイム位置特定(NTTコミュニケーションズ)、ドローン映像からのリアルタイム人物検出(KDDIスマートドローン)を実施

AUTHER 村山 繁

DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。