- 2025.10.24

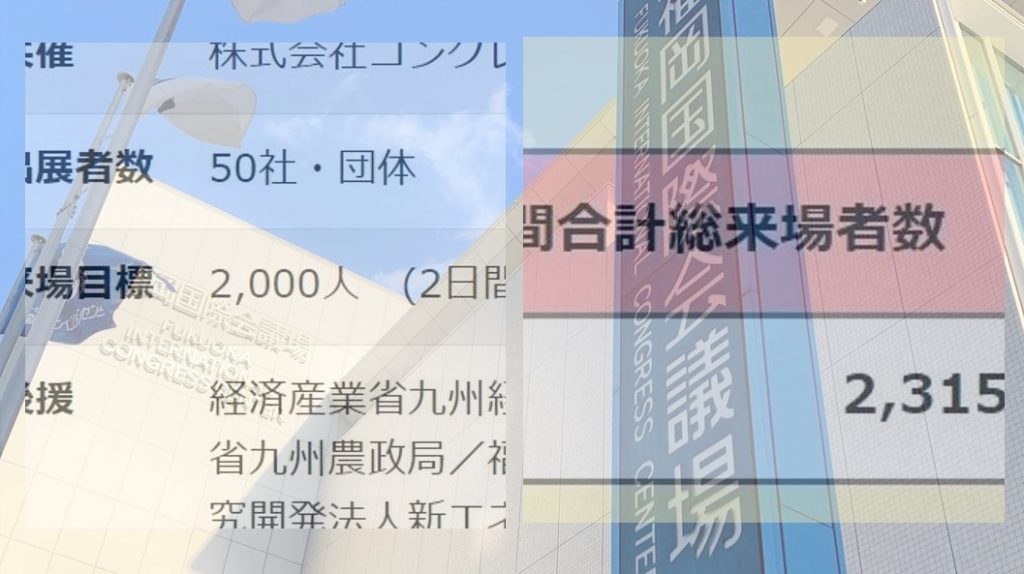

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月17日に毎年恒例の系列ドローンスクール向けの会合「JUIDA認定スクールフェスタ2025」を開催し事業報告や案内、関連表彰、懇親会などを行った。熊田知之事務局長がJUIDAとして今後、市場開拓に力を入れる方針を表明した。スクール表彰では「理事長賞」に株式会社Dアカデミー関東本部を選出した。鈴木真二理事長のあいさつ、関係省庁からの代表による来賓あいさつや、埼玉県での八潮陥没事故対応、大阪市での大阪・万博対応などのJUIDAとしての活動報告を2時間10分行い、その後懇親会が催された。

熊田事務局長「今後はスポーツや音楽の市場にも」

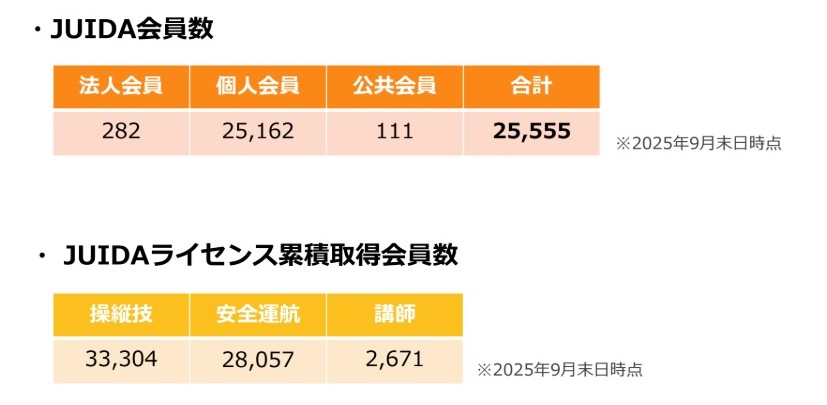

鈴木理事長 「会員数2万5555組」

スクールフェスタはJUIDAが毎年一度開催しているJUIDAに加盟するドローンスクール向けの会合で、前半にJUIDAの基本方針や重点施策の説明、JUIDAや会員の活動報告、加盟スクールの活動を顕彰する表彰式が行われる。後半に立食式の懇親会が用意されている。催事名が「フェスタ」で司会も「最後までお楽しみください」と案内するが、祭り要素はなく、あいさつと発表と報告と表彰が前半の2時間を占める。新方針の表明が行われることもあり、例年、報道機関が取材する対象にもなっている。

会場は前年に続き東京大学本郷キャンパス内の学術交流拠点「山上会館」で、前半の第一部は2階大会議室で、後半の第二部は1階ホールで行われた。大会議室は机と椅子が演台に向かって並べられるスクール形式で、後半は立食パーティーだ。

なお会場となった山上会館は国立西洋美術館新館などの設計で知られる建築家、前川國男氏が設計した建物で、「山上会館」の名は、かつてこの場所にあった「山上御殿」に由来する。山上御殿は富山藩の表御殿でこの場所に移築され1923年の関東大震災で焼失したが、1986年に東京大学創設100周年記念事業として会館が建てられ「山上会館」と名付けられたと言われる。

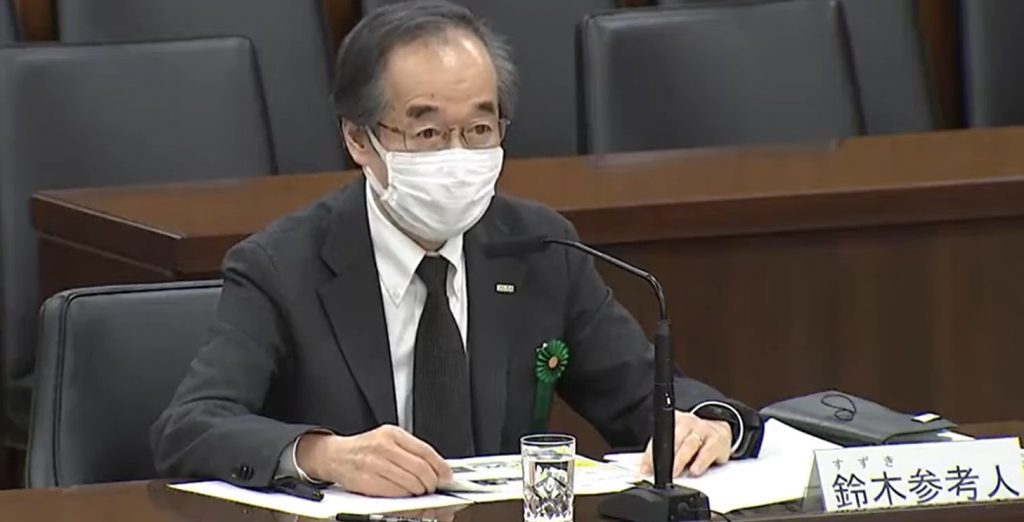

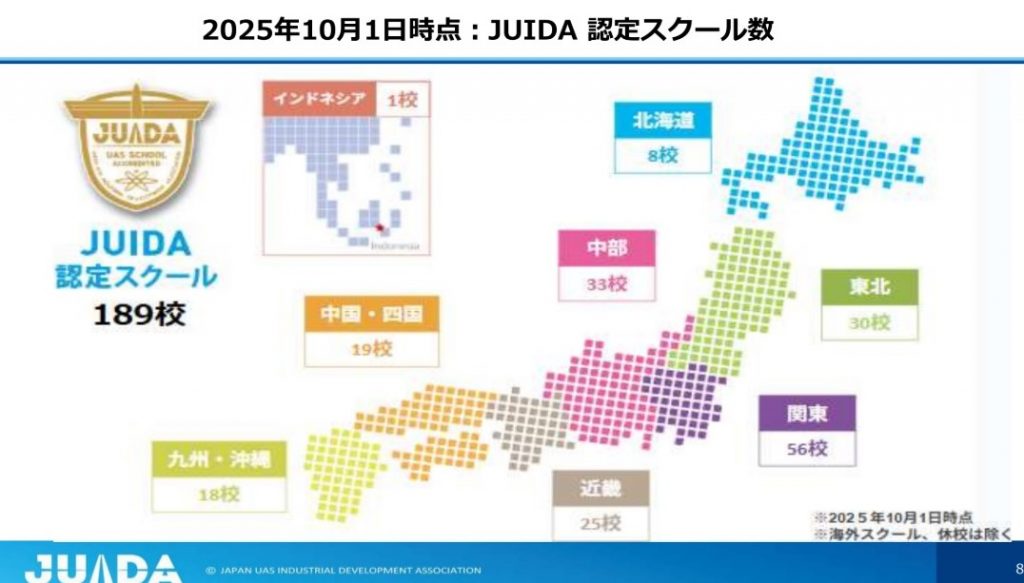

フェスタはJUIDAの鈴木真二理事長のあいさつで始まった。鈴木理事長は「毎年掲げているスローガンですが2025年は『ドローン新世紀』の意識のもと『JUIDA未来創生元年』を掲げています。新たなドローン産業の発展に向けて取り組むつもりです」と抱負を述べた。JUIDAの勢力についても、会員数が9月末時点で個人・法人をあわせて2万5555組、操縦技能証明取得者が累計で9月末時33304人、認定スクールの数が10月1日時点で189校と紹介した。自衛隊、自治体などとの連携拡大や国際機関とのMOU締結かっく台などこれまでの活動も概観した。

経産省古市氏「国産機開発を支援」 ACSLに軽量化、飛行時間拡大で26億円

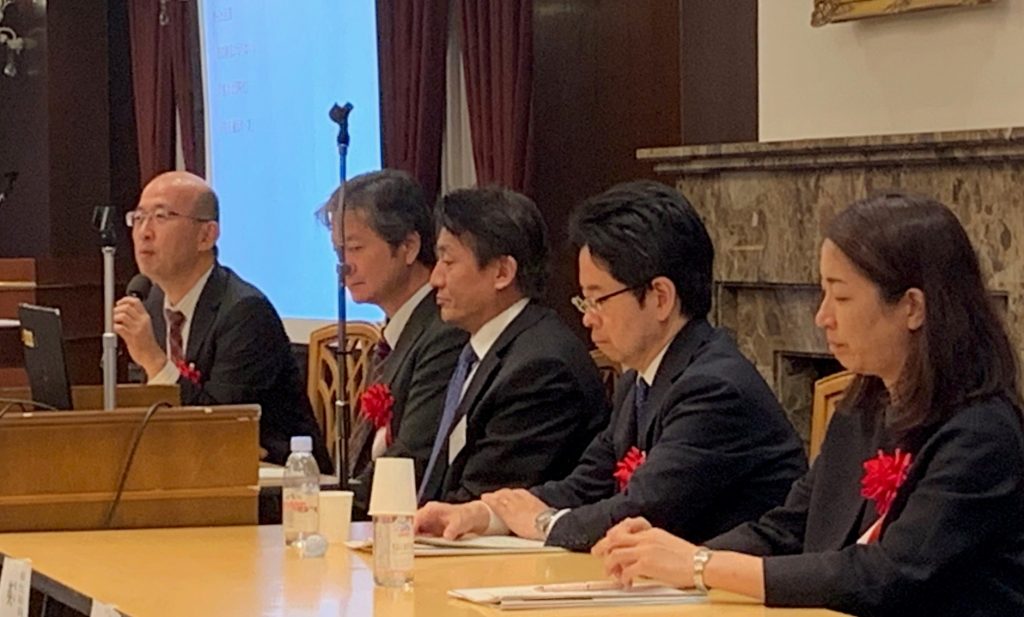

鈴木理事長のあいさつに続き、経産省製造産業局航空機武器産業課次世代空モビリティ政策室の古市茂室長と、国土交通省航空局安全部無人機航空安全課の江口真課長が来賓としてあいさつにたち、それぞれの取り組みに言及した。

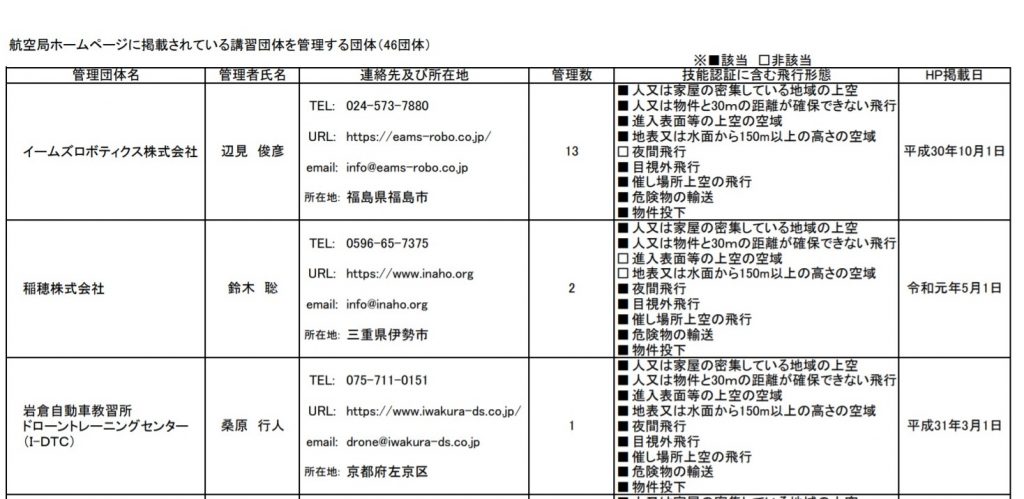

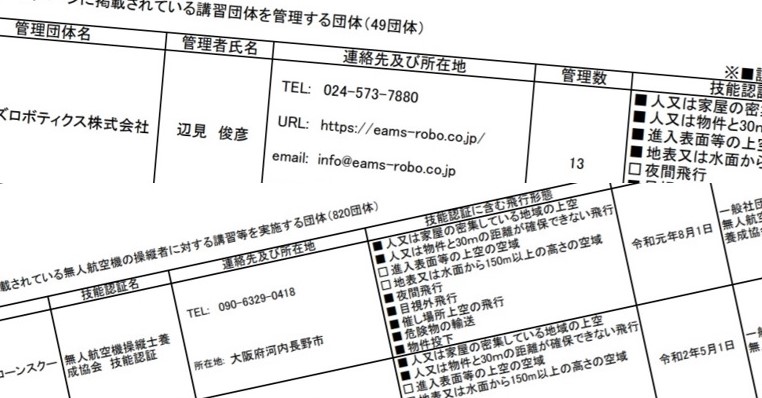

この中で、経産省の古市氏は、JUIDAの創立10周年に祝意を述べたあと、国産ドローンの開発を支援していることに触れ「中小企業イノベーション創出推進事業のフレームで、ACSLの軽量化、飛行時間拡大などのレベルアップに26億円を支援しました。飛行時間はできれば40分とか45分にしたいと考えています。ほかにもイームズロボティクスには30億円、テラドローンにも支援しています」など企業名をあげ、開発の方向性にも触れながら紹介した。

国交省江口氏事故増加に言及 「受講確認できないのに終了証」と不適切例も紹介

国交省の江口氏は、フェスタへの招待に対する謝意を述べたあと、ドローンの制度の運用状況を概観した。それによると「許可承認件数は年間7万件ほど、機体数は現在35万機程度、登録講習機関は9月末時点で835スクール」だ。また今後段階的にUTM導入を図る方針や、レベル4の飛行に必要な第一種の認証機体について促進する方針も表明した。

江口氏は一方で、ドローンに関わる事故が増えていることに警鐘を鳴らした。「令和5年、6年と残念ながら増えている状況で、より安全な運航を実現するには操縦者の安全リテラシー醸成、運航技術の向上はかかせないと考えており、登録講習機関のみなさまにサポートをお願いできればと思っております」と協力を要請した。また「終了証明書の発行に、学科講習の終了が確認できない事例があるなど不適切な事例があった」と言及し、スクールに対し適切な運用を促した。登録講習機関の登録がはじまって期限の3年を迎えることから、適切な更新手続きも呼び掛けた。

熊田事務局長、「ひとづくりから市場づくりに移行」

来賓あいさつに続き、JUIDAの熊田知之事務局長が重点施策について説明した。

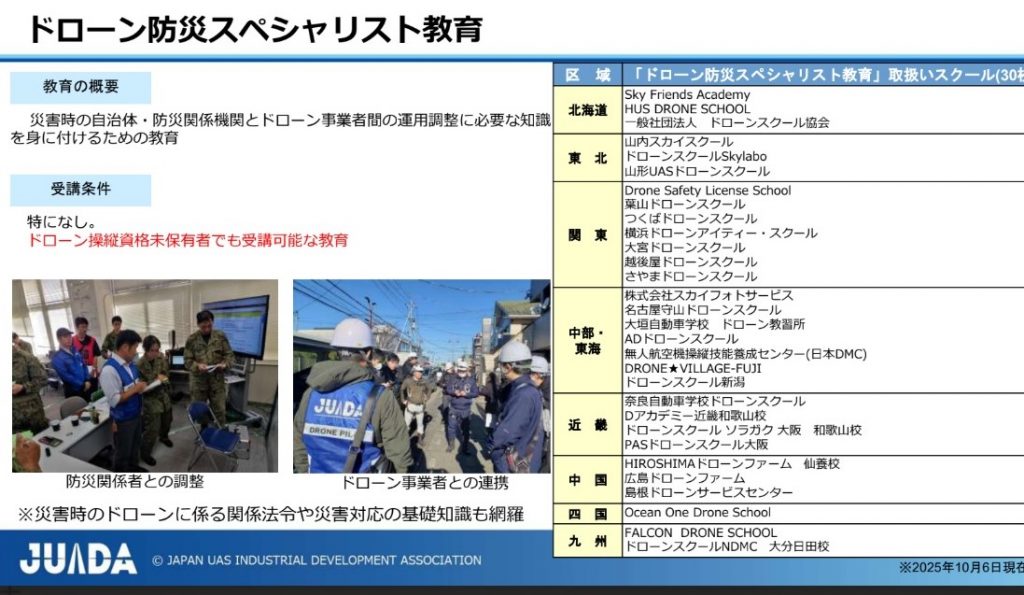

この中で熊田事務局長は「ドローン産業の健全な発展をミッションとして、これまで人材育成をメインに活動してきましたが、10年たってまいりますと世の中の変化も大きく、ひとづくりからいわゆる働く場所、市場づくりに焦点を移してきています」と報告。マンション外壁点検の業務に求められる技術を伝える「ドローン点検スペシャリスト育成コース」がその一環だと説明した。このコースはJUIDA、株式会社東急コミュニティー(東京)、株式会社ハミングバード(東京)が構築したカリキュラムだ。

なお、この日の会場である山上会館も、東急コミュニティが管理している。

このスペシャリスト教育は、認定スクールを通じて販売していて、取り扱いスクールが現在30校になっていることも紹介し「多くのスクールに取り扱って頂けると嬉しく思います」と話している。

熊田事務局長は「東急コミュニティさまは全国で8万8000棟のマンションを管理しておられ、これだけでも大きなマーケットであることが分かります。またマンションだけでなく、これからそれ以外の、たとえばスポーツ分野、または音楽、あるいは建築、公共インフラなど水面下でいろいろと話をしております」と、市場開拓を多方面で仕掛ける方針を表明した。

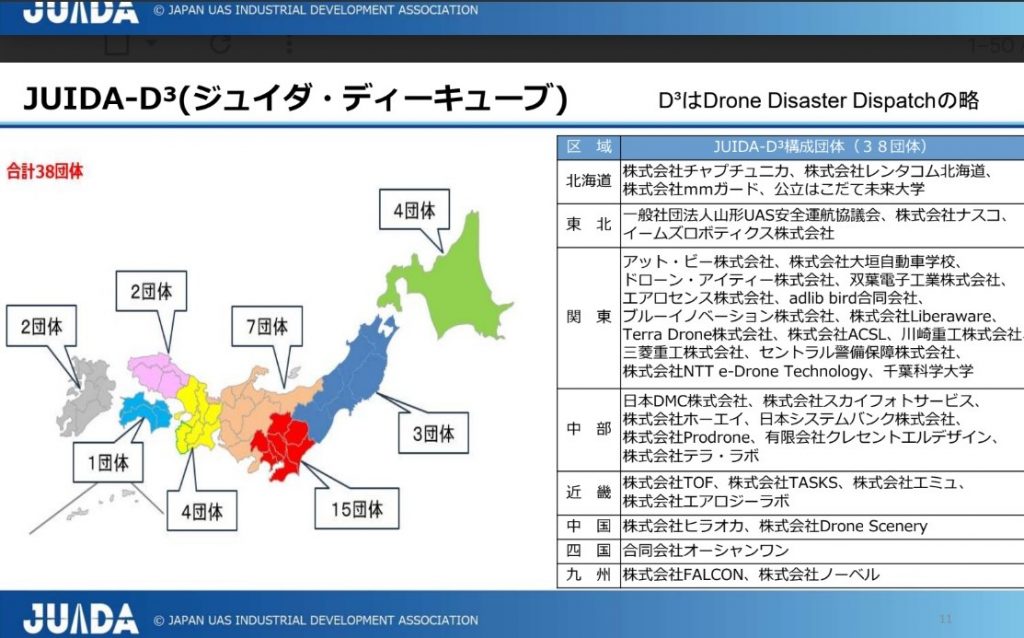

さらに、災害対策のための発災と共に活動に入る専門組織D³(ディーキューブ)を組織していることや、ドローンに関するISO(国際標準化機構)制定の国際規格について、日本国内の意見をまとめる国内委員会の事務局をJUIDAが担っていることなどを紹介し、「さらにみなさまと(ドローン産業を)発展させていきたいと思っております」と述べた。

Dアカ、固定翼機の講習開発で理事長賞

認定スクールの活動を顕彰する表彰も行われた。

最高賞にあたる理事長賞には、固定翼機(飛行機型)の国家資格取得を目指す講習を初めて開始したDアカデミー株式会社が運営するドローンスクール、「Dアカデミー関東本部が、応募8スクールの中から選ばれた。Dアカデミーは2023年のスクールフェスタで、ザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が評価されて理事長賞を受賞していて、今回はそれに続く2度目の受賞となった。

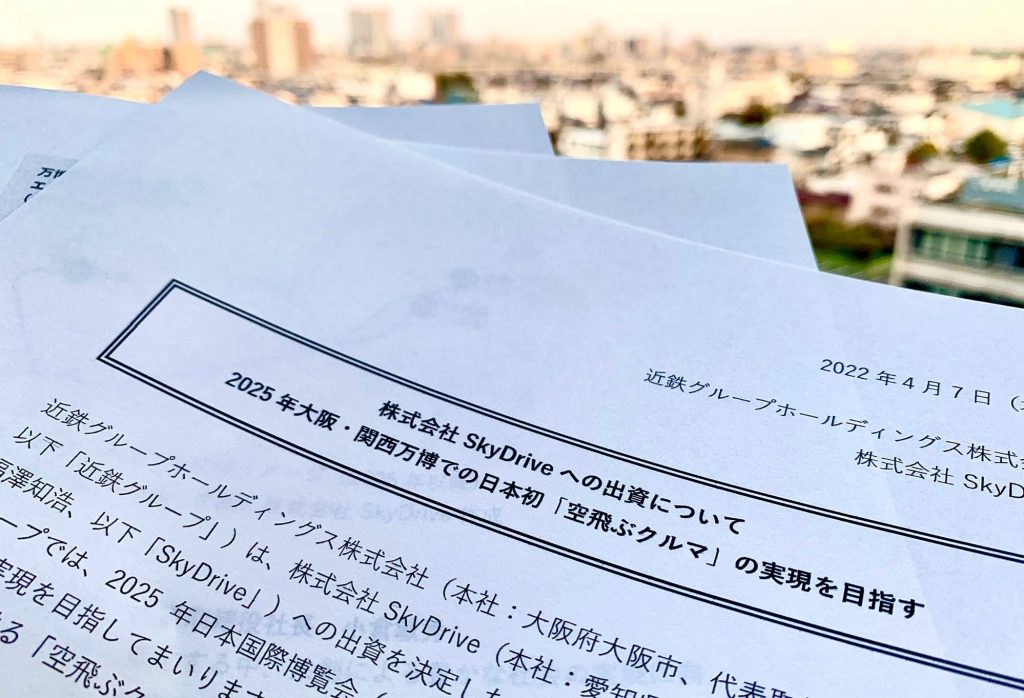

また特別賞として、現場対応力に着目した人材育成に力をいれているアスキムドローンスクール(アスキム株式会社)、広島・神石高原町の防災事業に取り組むドローンファーム仙養校(株式会社DroneScenery)、大阪・関西万博の世界こども未来会議に出展したドローンテクノポート神戸(株式会社ミラテクドローン)の3校が選ばれた。

また、PASドローンスクール大阪(パシフィックエアサービス株式会社)、トンガレコクド/未来アカデミー(日本国土開発株式会社)、FALCON DRONE SCHOOL(株式会社FALCON)、IDS池上ドローンスクール(株式会社IDS)に感謝状が贈られた。

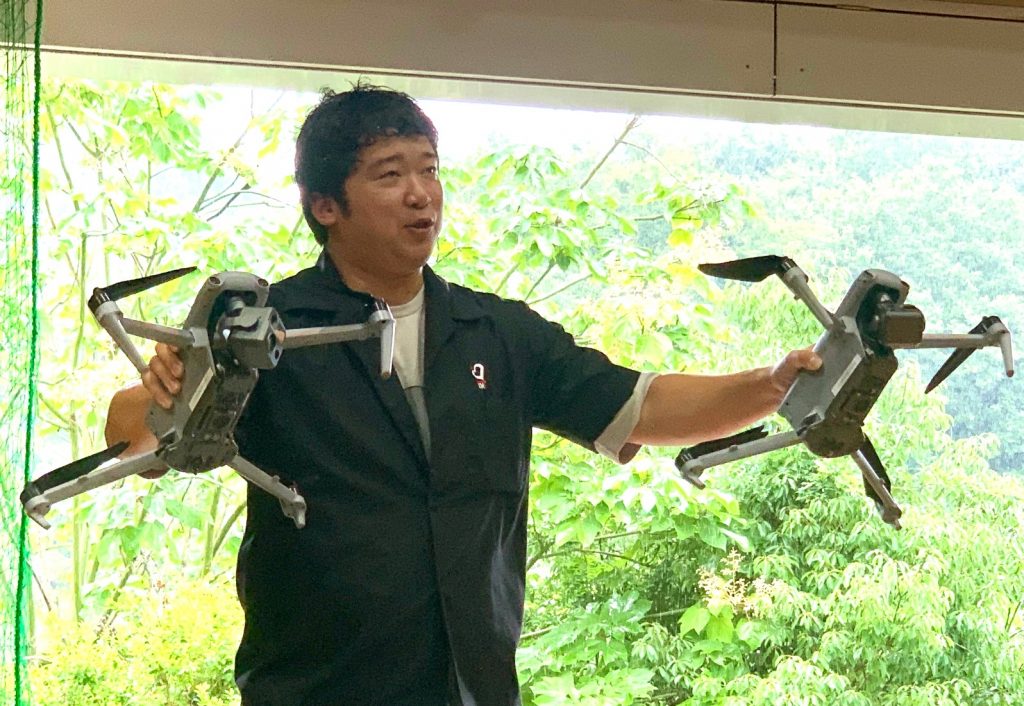

Dアカデミーの依田健一代表は、理事長賞を鈴木真二JUIDA理事長から受け取り、写真撮影やあいさつをし、一度着席して一連の表彰を見守ったあと、再び司会に招かれて登壇し、授賞理由となった固定翼機の国家資格講習創設について説明した。

依田代表は、自身が小学3年からラジコンに親しんできたことなど自身の経験談をおりまぜながら、「レベル3・5が広く活用される中、VTOLを含む固定翼機の需要が高まることが想定されるため、取得のための講習をゼロから作りました。複雑な講習内容を私自身が理解するため国交省航空局にもおたずねして理解を深めました。それを分かりやすくするため複雑な教習内用をかみくだいて言語化したり、講師の指先の動きが講習生の手元で再現される仕組みを作ったりしました。練習環境も都心から1時間の場所に整えてあります。われわれの講習の利点の一つと言える点は、この会場が試験会場にもなることです。会場受験の難しさは、初めての会場で初めての機体を扱うところにあると言われますが、われわれの講習を受けたら、試験もその会場で行いますし、練習機が試験機になります。試験管は出張して審査して頂いております。このあたりを評価頂けたのかと考えています」と説明した。

このあと、八潮道路陥没の取り組みに協力した事業者として株式会社Liberaware(東京)、ブルーイノベーション株式会社(東京)への感謝状贈呈や、現場指揮者の報告、大阪・関西万博での運航調整業務に携わった事業者への感謝状贈呈や、関係者の報告、開講10周年表彰年、開講1周年記念表彰などが行われた。

JUIDAの公式サイトでは当日の式次第などが「JUIDA認定スクールフェスタ2025開催報告」としてまとめられている。

理事長賞を受賞したDアカデミーの依田健一代表が固定翼機の国家資格取得を目指す講習の開発について講演

JUIDAの鈴木真二理事長

JUIDAの熊田知之事務局長は市場創造に重点を移し、現在の点検講習に加えスポーツ、音楽も検討中の述べた

大阪・関西万博での運航管理チームを率いたブルーイノベーションの熊田貴之代表

八潮陥没で災害を支援したLiberawareの閔代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.7.15

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

森林管理や林業を目指す学生や研究者、関連事業者を対象に、この分野で活用拡大が期待されるドローンの見学会が7月12日、君津市(千葉県)の多目的施設、コードベースキミツで開催された。主催したのは森林利用学会で、呼びかけに応じた6事業者が、それぞれ運用、開発するドローンや技術を持ち寄り、森林管理や林業での活用実績、方法などを紹介した。見学会は当初、14万㎡のフライトスペースを持つ大規模ドローンフィールドDDFF(君津市)が予定されていたが、悪天候が予想されたため直前に、体育館を備える廃校利用施設のコードベースキミツに変更された。それでも関心を持つ数十人が足を運び機体を見学し、説明に耳を傾けた。DJIの物流機FlyCart30は保護等級の高さをいかし、雨の中で屋外飛行を披露した。

SkydioJ2がぶつからない飛行実演 樹種判断ソフトウェアのデモも

eBee Xなどについて説明するジオサーフの小路丸未来さん 見学会のテーマは「最新のドローンを⾒て・触って・知ろう」。株式会社システムファイブ(東京)はDJIのDJIの物流機FlyCart30を紹介。IP55の保護等級の高さをいかして、屋外で雨の中を荷物を吊り下げて飛行する様子を披露した。GNSS技術のジオサーフ株式会社(東京)は米AgEagle Aerial Systems(アグイーグル・エアリアル・システムズ)傘下のスイスsenseFly社の固定翼機eBee Xを展示し、屋外飛行のかわりに、モニター内で模擬飛行させ、機体の特性を紹介した。インフラ点検の株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)は狭小空間や屋内飛行を得意とするSkydioJ2を体育館内で実演し、GPSに頼らずに飛行する様子や、障害物を敏感に察知する様子、目的地に正確に着陸する様子を紹介した。

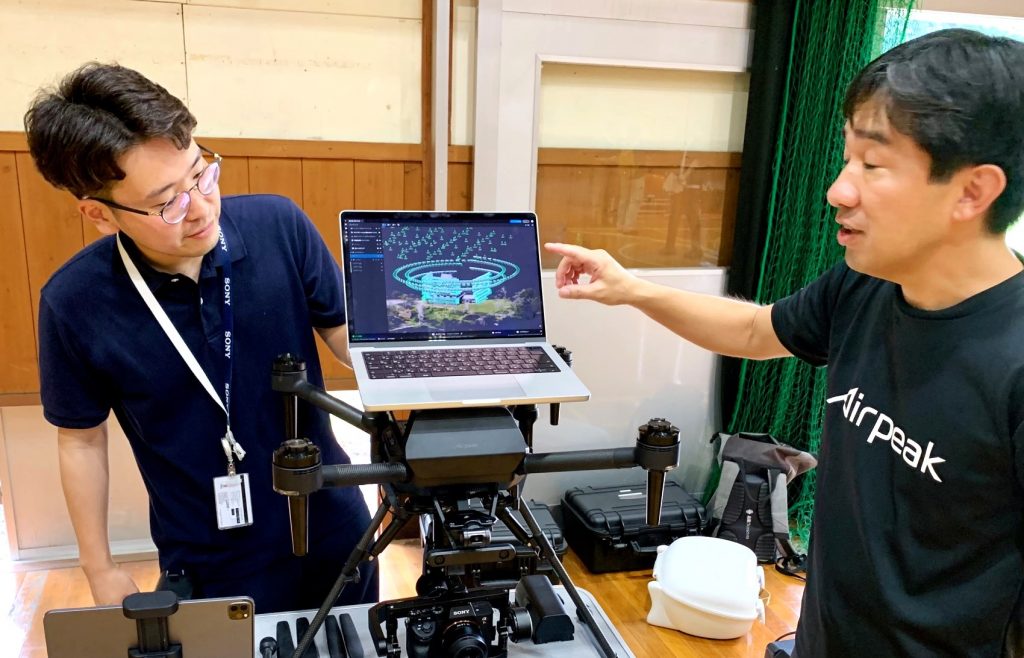

ソニーマーケティング株式会社(東京)はソニーのフルサイズデジタル一眼カメラ、α7RVを搭載できる独自開発ドローンAirpeakS1(エアピークエスワン)を展示し、撮影対象の構造物を弧を描くように周回して撮影できるシステムや一度撮影した経路を再現できる仕組みを紹介し、有限会社森山環境科学研究所(名古屋市<愛知県>)はスイスWingtra(ウィントラ)社のテールシッター型VTOL機WingtraOneや微粒子補修装置を搭載した米Freefly Systems社の中型マルチコプターASTROなどを紹介し、ASTROについては飛行を実演した。半導体製造装置エンジニアリング技術の蓄積が厚いKMT株式会社(諫早市<長崎県>)は中国・深圳発のドローンメーカー、AUTEL ROBOTICSのEVO Maxシリーズの2機連携操作や暗闇での認識を実演したり仏PARROTのANAFI Aiを紹介したりした。

また当初開催会場となる予定だった、DDFFを運営するDアカデミー株式会社の依田健一代表も固定翼機を持参してかけつけ、会場体育館でデモ飛行を披露して賑わいに花を添えた。また森林情報を解析するソフトウェアDF scannerの開発で知られるDeepForest Technologies株式会社(京都市)もドローンの映像から針葉樹の樹種を識別する様子を紹介し、来場者の関心を引いた。

Dアカ依田代表「ノンテクニカルスキル問われる時代に」

見学会では展示会の開始前にDアカデミーの依田健一代表がドローンの近況を概観した。その中でドローンの飛行について局面がマルチコプターの腕前が勝負所だった時代から、広域に飛べる固定翼の存在感が高まっている時代に変化していることについて言及した。

この中で依田氏は「今後、広域測量や物流などの存在感が高まると思います。いわゆるドローンのフェーズがかわってきます。私は小学生のころからラジコンを飛ばしてきたラジコンおじさんですが、こうしたテクニカルの腕前がもてはやされる時代から、これからは自動航行の時代に入ります。特に森林管理事業などにも関係する広域測量でドローンを使う場合は、ほぼ目視外飛行。パイロットにも、技量で飛ばすテクニカルの要素から、安全なプラン設計、飛行判断、緊急時対応への目配りなどCRM(ここではCrew Resource Managementのこと)を含むノンテクニカルの要素へと、求められる要素が変わってまいります。通信途絶時の対応やバッテリー切れのさいの対応など、予めチーム全体で対応や方針を決めて共有することを促し管理する役割が求められることになります。ドローン物流もいよいよ実装段階です。飛行許可の取り方や、CRMを身に付けなければいけません。われわれもその講習を今後、展開していく方針です」と自社の取り組みをまじえながら、局面の変化を伝えた。

CRMについては、以前から必要性が一部で強調されながら普及には時間がかかっている。現状では株式会社ダイヤサービス(千葉市)が展開するドローンスクールDOSAでCRMの講習に力を入れている。今後、パイロットにかたよりがちな運航事業の業務をチームで教習する取り組みの一環としてCRMの必要性の浸透が求められる。なおDOSAの講習では負傷者救護も必修化している。

余談:会場最寄り駅はJR東日本最大の赤字線区内のレア駅

会場となったコードベースキミツ 会場となったコードベースキミツは、君津市と株式会社テラ(鎌倉市)が、廃校となった旧松丘小学校、旧松丘中学校の一部施設の再利用設備で、新時代の技能獲得に向けたコラボレーションの基地として2023年5月に誕生した。KDDIスマートドローン株式会社(東京)が、ドローンスクール「KDDIスマートドローンアカデミー君津校」を設置して、国家資格取得向けの講習やSkydio機の運用人材の育成などを手掛けているなど、施設としてドローンの活用を想定している。グラウンドは、広大なDDFFには及ばないものの約2500㎡あり(DDFFは14万㎡)、旧校舎、旧体育館がそろうなど多彩な活動に対応が可能だ。現在、コードベースキミツとしてして活用できる範囲を拡充する方針で、地域のドローン技能の拠点としての活動の拡大が期待される。

このコードベースキミツはJR久留里線の上総松丘駅から徒歩11分の場所にある。東京駅を起点に向かうなら木更津駅で久留里線に乗り換えることになる。移動時間で比べると、自動車移動のほうが1時間以上効率的だが、少なからぬ鉄道愛好家はこの駅に興味を持っている。理由は①そもそも本数が少ない②JR東日本随一の赤字区間にある③非電化でディーゼルカーが走る④車窓が絵になる、などがある。

とりわけ赤字路線はしばしば話題にのぼる。JR東日本による昨年(2023年)11月の発表によると、上総松丘駅のある線区(久留里~上総亀山)は、100円の運輸収入を計上するのに要する営業費用(営業係数)が1万6821円と、JR東日本管内で最大の赤字だ。同じJR久留里線内での、2駅手前の久留里駅までの営業係数は1153円。これでも赤字路線だが久留里―上総亀山間の大赤字はさらに際立つ。

起点となる木更津発の列車は平日1日12本。このうち6割の7本が途中の久留里止まりで、その先にある上総松丘まで乗り換えなしに行く本数は5本にとどまる。このため鉄道愛好家にとって久留里―上総亀山間の線区はいわゆるレア度が高い。また久留里でも終点の上総亀山でもなく目的地になりにくい上総松丘駅は隣の話題の線区にあり、のひとつで駅であり、好奇心がかきたてられる。

コードベースキミツの取材日は午前8時26分に上総松丘駅に到着した。復路の出発は14時34分までなく、レア度を確認した。さらにこの日は雨に見舞われ、上総亀山ー久留里間で運転を見合わせた、タクシーでの代行輸送が行わることになった。無人駅に備えられた無線で「待合室でお待ちください」と係員の肉声で放送されたが、それを聞いていた利用者はほかにはいなかった。やがて上総松丘駅に本来、列車が入線する時刻にあわせるようにJR東日本の社有車と、それに先導された民間タクシーがとまり、「こちらにお乗りください」と案内された。タクシーに乗り、途中平山駅で乗客がいないことを確認したうえで、久留里駅まで連れて行ってもらった。代行輸送なのでタクシー料金が別途かかることはなかった。所要時間は予定していた鉄道の時間と大差なかった。久留里線をめぐっては沿線住民と自治体、JRなどによる協議が続いている。昨年(2023年)12月の協議では、地域住民に選ばれていないと受け取られるアンケート結果が公表され、存続を求める側から、結果を要約したものでなくすべてを公開するよう意見が出たという。協議次第ではさらに話題の路線となる。

コードベースキミツで講習を受けたり、展示会をしたり、セミナーを開いたりするなどして訪問する機会があった場合には、最寄り駅である小さな無人駅、上総松丘に立ち寄っておくのも関心のある向きの選択肢のひとつかもしれない。

主催としてあいさつする国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の瀧誠志郎さん

Skydioの機体の特徴を説明するJIWの岡田正義さん

SkydioJ2のデモ飛行

SkydioJ2のピンポイントで着陸する様子を実演

ジオサーフの小路丸未来さんがモニターを使って説明

小路丸さんの説明に参加者が聞き入る

KMTによるAUTEL機の説明

KMTはANAFI-Aiも展示した

AirpeakS1の説明に聞き入る参加者

AirpeakS1のウェイポイント上を弧を描いて飛行し撮影する機能を説明

フルサイズのデジタル一眼を載せて飛ぶAirpeakS1

DJIの物流機FlyCart30が雨の中ウインチで荷物を吊して飛び保護等級の高さを印象付けた

雨が降るコードベースキミツのグラウンド上空を飛ぶFlyCart30

森山環境科学がWingtraOneについて説明

森山環境科学による微粒子補修機を搭載したASTROの実演

コードベースキミツの旧小学校から旧中学校をつなぐ坂道は雨に濡れるとスベりやすく、スタッフが注意を呼び掛けていた

コードベースキミツ最寄りの上総松丘。JR東日本最大の赤字線区として知られるJR久留里線の久留里ー上総亀山間にある

上総亀山駅を発車する下りのキハE130系ディーゼル車。ロングシートでトイレが設置されていない100番台 TAG

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月31日、東京・元赤坂の明治記念館で「JUIDA 認定スクールフェスタ2023」を開催し、顕著な実績のあったスクールを「SCHOOL AWARDS 2023」として表彰した。プロデューサーで慶應義塾大学特任准教授の若新雄純氏が代表を務める北陸の空株式会社(鯖江市<福井県>)が運営するスクール「ドローンキャンプ北陸の空」が、3年連続で最高賞を獲得した。従来の最高賞である「ゴールド」の上位となる「プラチナ」を特設して表彰した。続くゴールドにも同社系列のスクールが入り、事実上、若新氏系が1位、2位と獲得した。特筆すべき取組を顕彰する理事長賞にはDアカデミー株式会社が運営するDアカデミー関東本部が実施したザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が選ばれた。フェスタではこのほかJUIDAが登録講習機関等監査実施団体として実施している監査の中で、監査に指摘されやすい事例が報告され、JUIDA会員に対するサポート活動の方針が紹介された。

JUIDA SCHOOL AWARDS 2023を受賞したスクール代表者と鈴木真二理事長(前列右)。プロデューサーの若新雄純氏が運営するスクールがプラチナ(1位)とゴールド(2位)を獲得した 若新氏「アクセスの悪い場所でこその価値ある体験を提供」

プレゼンテーションにたった若新雄純氏 JUIDAは認定スクールの実績を表彰する「SCHOOL AWARDS 2023」を毎年、開催している。上位3スクールに順にゴールド、シルバー、ブロンズの各賞を授けている。今回もゴールドを「ドローンキャンプ九州の空」、シルバーを「ドローンスクール&コミュニティ空ごこち大阪校」、ブロンズを「拝島ドローンスクール」(福生市<東京>)にそれぞれ授けた。ただし今回は、最も顕著な実績をあげたのは「ドローンキャンプ北陸の空」で、2021年、2022年に続く3年連続となることから、例年通りの最高位でああるゴールドではなく、さらに上位のプラチナを特設して表彰した。

「ドローンキャンプ北陸の空」は、プロデューサーの若新氏が代表を務める企業が運営するスクールで、人里離れた場所で地域をあげて食事を含めて地域色豊かなもてなしを提供し講習成果もあげる独自の合宿スタイルで話題となり県外からも多くの受講生を集めている。プラチナに次ぐゴールドを受賞した「ドローンキャンプ九州の空」も系列スクールで、同じスタイルで福岡県内の郊外で運営している。

若新氏はプラチナの受賞を記念して約15 分間、プレゼンテーションを行った。

若新氏は「現状では空港も新幹線もない数少ない県といわれる福井の山奥にあるほとんど人が住んでいない場所でスクールをしています。こんなところから新しいサービスなんかはじまるはずがない、と思われそうなところで事業を始めたいと思って始めました。主に県外からいらっしゃる受講生を町全体でもてなす事業モデルをつくって運営しています」などとスクールを紹介した。

このほか「一見、お客さんがこなさそうなアクセスの悪い場所だからこそ、人目を気にせず落ち着いて安心してゆっくり練習ができます。価値のある体験を提供できるのだと思っています」「優秀な講師を獲得するため一日あたりの手当てを高くした」「特殊な生活を選択しているクセの強い人たちとチームを組んで、運営しています。そういう人は各地にいらっしゃるとは思いますが、そういうクセの強い方々とコミュニケーションを取り信頼関係を築くにはコツが必要です。われわれにはクセの強い仲間といい連帯をつくることができたので、廃校をいかすビジネスをいなかからつくりだすことができたのかもしれません」など、軽妙なトークは会場を魅了し、参加者は笑ったりうなずいたりメモを取ったりしていた。

Dアカ依田氏「英語苦手。それでも日本の教育には価値がある」

理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部の依田健一代表(前列中央)と講師の内藤和典氏(前列左から2人目) 理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部は、アフリカ大陸南部のザンビア共和国政府で道路の維持管理を担う道路開発庁(RDA:Road Development Authority)から派遣された7人の公務員や大学職員らを受け入れ、橋梁をドローンで点検する技能に関する研修を実施した。ザンビアでは道路の維持管理が進まず1970年代以前につくられた橋梁の老朽化が社会問題化している。特殊な橋梁も多く一般的な点検がしにくいこともあり、対策のひとつとしてドローン活用があがっている。ザンビア専門家への研修は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する「橋梁維持管理能力向上プロジェクト」の一環で、事業を請け負った大日本コンサルタント株式会社(東京)がドローン点検で実績のあるDアカデミーに研修を打診したことから行われた。

DアカデミーはJUIDAのカリキュラムに基づいた座学、実技を同社が持つ君津市内のフィールドや同市内の橋梁などで実施した。

理事長賞の受賞にはDアカデミーの依田健一代表と、内藤和典講師が登壇。依田氏は「私は英語が話せません。学校時代5段階で2しかとったことがないぐらい。それでも来た仕事は断らないことにしています。今回も、無謀にも引き受けました。私が話したのは、1,2,3,ダアーって勢いをつけるぐらい。専門的なことも伝える必要もあるので、そこは英語が話せる内藤先生に大活躍頂きました。手探りではじめましたが、結果的にはザンビアの橋梁の現状など直接聞かないとわからないことをいっぱい知ることができました。受講生はみなさん学ぶ意欲が高く、礼儀正しかったです。そしてみなさんにご満足いただけました。日本の教育制度は評判がいいです。みなさんのところにも海外からの問い合わせが来ていると思います。ぜひ海外にみなさんにもドローンを普及させていきましょう」と話した。

会合では経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長が現状や最近の取り組みを紹介した。

JUIDAからは鈴木真二理事長が、JUIDAが8周年を迎え、認定スクールがインドネシアの1校を含め277になり、JUIDA認定ライセンスを取得した技能証明証取得者が30121人、安全運航管理者が25868人、認定講師が2456人となっていることを紹介。「国家資格の制度が始まったあとも数字が堅調に伸びており、JUIDAは国家資格と両輪で発展を支えます」と明言した。

熊田知之事務局長は、レベル4飛行の制度が整ったことに伴い、安全運航管理者にレベル4対応の上級版を創設する準備を進めていることや、会員サポートを今後も充実させていくこと方針を示した。研究開発支援活動として現在の「テクニカルジャーナル」活動の充実や周辺活動を充実させる方針も表明した。鈴木理事長の「両輪発言」を受け、熊田事務局長も「JUIDAは認定スクール制度をしっかり守っていきます。国家資格を取得した方をしっかりサポートしますし、しっかりしたライセンスの前のライト教育も進めます」と宣言した。

このほか、監査実施団体として進めている監査の現状報告やそこからみえてきた傾向についての報告や、防災協定のアンケート結果報告なども行われた。

後半は明治記念館内の別会場に移動し、会員相互の交流を深めた。

あいさつするJUIDAの鈴木真二理事長

鈴木理事長の言葉に耳を傾ける会場いっぱいの参加者

JUIDAの活動方針を説明する熊田知之事務局長。「認定スクール制度をしっかり守っていきます」と力強く宣言した

国の取組を報告した国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長(左)と経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官

JUIDA幹部も監査、アンケート結果などをを報告した。左から嶋本学参与、田口直樹経営企画室長、岩田拡也常務理事

講師養成の役割を担う特別講師も参加。鈴木理事長が帽子を渡した。

交流会はJUIDA千田泰弘副理事長の乾杯から

スクール同士の交流を深めた交流会 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2020.10.30

慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムが11月3日に静岡県御殿場市で開催するドローンの飛行ショー「富士山UAVデモンストレーション2020 in 御殿場」の出場チームが固まった。企業や研究機関など10組がデモフライトに臨み、6組も機体や関連プロダクトを展示する。最大航続50分の大型機「ALTA-X」や、日本向けにカスタマイズされたAIドローン「Skydio J2」、独自に作られた機体などが集う。米大統領選の投票日であり、日本の誇るスーパーアイドルグループ「嵐」が無観客ライブ「アラフェス2020 at 国立競技場」を配信する日でもあるなど巨大イベント目白押しの祭り一色の文化の日は、御殿場ではドローンの話題機が秋空を彩る。

富士山を望む競技場を会場に開催される“ドローン航空ショー” 観覧は事前登録を

今回のUAVデモンストレーションは、西に富士山をのぞむ御殿場市陸上競技場を会場に開催される。御殿場市が共催し、当日は400mトラック8コースを備えるグラウンドで、上空40mまでの空域を、10組が持ち込むドローンが飛行姿を見せる。これまで展示会の陳列や、フライトゲートでのホバリング、ネット上の広告や動画などで関心を集めた話題機や珍しい機体が空を舞う、いわばドローンの航空ショーだ。

屋内展示会場も準備され、フライトに登場した実機を間近で確認したり、担当者から説明を受けたりできる。フライト参加チームとは別の6組も機体や関連プロダクトを持ち込む予定で、関心の高い来場者には、目の前で実物を確認できる機会となる。

なお、新型コロナウィルス感染拡大対策のため、観覧者は全員、検温、アルコール消毒、マスク着用、観覧同意の意思確認を受ける。観覧希望者は事前登録が必要で、観覧席から見ることになる。

https://uav-demonstration.jp/

回転翼、固定翼、VTOLなど多彩な話題機が飛行、関連デバイスも

出場機のバリエーションは多岐にわたる。

株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市)は米Freefly Systems社の重量級大型機「ALTA-X」で当日に臨む。最大積載可能重量が15.9kg、無負荷時の最大飛行時間50分という飛行性能や、高性能GPS、オープンソースのPX4フライトコードを採用した拡張性のあるシステム、3重化されたIMUをもつフライトコントローラー、折りたたみ可能で、防塵防雨対策が施されたフレーム、可変安定機構を備えた33インチ大型プロペラなどが話題を集めた機体だ。

日本の機体制御技術をリードする株式会社自律制御システム研究所(千葉市)は、同社の主力機「PF-2」で日本の底力を見せ、ジオサーフ株式会社(東京都大田区)は、スイスsensFly社のマッピング向け固定翼機「eBee」の新型機「eBee X」を披露する。インフラの設備点検などを手掛ける株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪市)は、米Skydio社のAIドローンに磨きをかけた日本仕様の機体、Skydio J2を持参して会場入りする。

株式会社空撮技研(香川県観音寺市)は、空撮専門業者が撮影のさいに頼る係留装置、「ドローンスパイダー」を、DJIの Phantom4をフライトさせながら、飛行する機体を一定のテンションでつなぎとめる暴走防止機能の真価を見せつける。千葉県君津市にある広大なフィールドで多彩な機体の飛行実績を多く積むDアカデミー株式会社(神奈川県横浜市)はフランスParrot社のDiscoの編隊飛行などを予定。火山観測を実施した株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市)や、さまざまな機体開発を手掛けている徳島大学制御工学研究室が披露するオリジナル機体も見逃せない。

スタイリッシュで活用の範囲が拡大しているVTOL機も登場する。有限会社森山環境科学研究所(名古屋市)がスイスWingtra社の「WingtraOne」を、株式会社WorldLink & Company(京都市)がドイツWingcopter社の「Wingcopter」を、それぞれ飛ばす予定で、スタイリッシュな外観や飛行スタイルが来場者の目をひきそうだ。

また慶応義塾大学はこの夏、藤沢の海岸の安全確保の活躍したDJIのMatrice300 RTKを、Flying Beach Guardians仕様としてフライトさせる計画だ。

出場チームや登場する機体、デバイスは以下の通り(10月30日現在) <デモフライト&展示(50音順)と飛行させる機体など> ・株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市) Alta-X(米Freefly Systems社) ・株式会社空撮技研(香川県観音寺市) 係留装置ドローンスパイダーとPhantom4(DJI社) ・慶應義塾大学 Matrice300 RTK(DJI社,Flying Beach Guardians仕様) ・ジオサーフ株式会社(東京都大田区) eBee X(スイスsenseFly社) ・株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪府大阪市) Skydio J2(米Skydio社) ・株式会社自律制御システム研究所(千葉県千葉市) PF-2 ・Dアカデミー株式会社(神奈川県横浜市) Disco(フランスParrot社、編隊飛行)、Matrice300 RTK(DJI社) その他小型VTOL機 ・徳島大学制御工学研究室(徳島県) オリジナルHEX機(RTK-GPSによる飛行経路再生)、 オリジナル倒立型ダクト機 ・株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市) オリジナル機(大型マルチコプター ・有限会社森山環境科学研究所(愛知県名古屋市) WingtraOne(スイスWingtra社) ・株式会社WorldLink & Company(京都府京都市) Wingcopter(ドイツWingcopter社) <屋内展示(50音順)> ・一般社団法人アジア総合研究所(東京都) 中国RichenPower社の農薬散布機 ・合同会社アドエア(京都府京都市) ドローン用パラシュート ・株式会社ジーエスワークス(東京都) GNSS受信機、PPK処理ソフト ・合同会社スカイブルー(愛知県岡崎市) ドローン用ガード ・株式会社D-eyes(大阪府堺市) ドローン搭載高性能カメラ ・有限会社ボーダック(埼玉県吉川市) オリジナル 2.5m VTOL機、産業用VTX <開催概要> 開催日:2020年11月3日(火・祝) 時 間:11:00~17:00 場 所:御殿場市陸上競技場(静岡県御殿場市ぐみ沢670-1) 入場料:無料 主 催:慶應義塾大学SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム 共 催:御殿場市 ※観覧の申し込みは以下の富士山UAVデモンストレーション2020のホームページから https://uav-demonstration.jp/2020/10/14/uav2020/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 山梨県道志村のオートキャンプ場に6家族で来ていた千葉県成田市の小学1年生、小倉美咲さん(7)が9月21日から行方不明になっている事件で、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が捜索活動中の自衛隊の要請を受け、27日、ドローンを扱うエキスパート4チームを派遣した。4チームは同日午前に現地で捜索に合流した。

BI、ジュンテクノ、田中電気、ミライズの4チームが参加

JUIDAによると、出動したのは、JUIDAの事務局を運営するブルーイノベーション株式会社(東京)、JUIDA認定スクールを運営する田中電気株式会社(東京)、JUIDA認定スクール「Dアカデミー埼玉校」を運営する株式会社ジュンテクノサービス(埼玉県川越市)、JUIDAスクール「ミライズドローンスクール」を運営する有限会社小田原ドライビングスクール(神奈川県小田原市)の4チーム。各チームとも2人程度を派遣したという。

行方不明になって以降、山梨県警、自衛隊、消防やボランティアなどの捜索チームは、ドローンも使って捜索を続けているが、それまでに見つかっておらず、JUIDAチームの合流で捜索体制の強化に協力した。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2019.9.4

神奈川県は9月2日、ドローン前提社会の実現に向けた取り組みを推進する産学公連携型のコミュニティ「かながわドローン前提社会ネットワーク」の第1回会合を横浜市の神奈川県庁で開催した。あいさつに立った神奈川県の黒岩祐治知事は「日本も世界も、ドローン前提社会に必ず入っていく。その先鞭を神奈川県でつけたい」と決意を表明。急遽参加した鎌倉市の松尾崇市長も「神奈川県を中国・深圳に負けないドローン前提社会にしたい。鎌倉も一員として全力で取り組む」と気勢を上げた。会合では県が取り組み概要を説明したあと、ドローン研究の第一人者である一般財団法人先端ロボティクス財団の野波健蔵理事長、慶応義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表が講演し、ドローンの事業を展開する7団体が活動内容を紹介した。

南氏「ドローンは空を活用するためのデジタルツール」 野波氏「神奈川~千葉間をドローンで往復」

あいさつをする神奈川県の黒岩祐治知事

先端ロボティクス財団の野波健蔵理事長

慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表

会場となった神奈川県庁本庁舎の講堂は大勢の来場者で埋め尽くされた 「かながわドローン前提社会ネットワーク」第1回会合は横浜市の神奈川県庁本館3階の講堂で開催され、会場は事前登録者や関係者など約200人の参加者で埋まった。

冒頭であいさつに立った神奈川県の黒岩祐治知事は、県の10市2町(相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町)が国から指定を受けている「さがみロボット産業特区」での取り組みのひとつとして、ドローンの研究開発に力を入れていることを紹介。この中で「箱根で火山活動が活発化したさいには、状況把握に活用するなどの経験を重ねてきた。第四次産業革命はドローンで劇的に変わると展望している。ドローンにはまだまだ使い道がある一方、技術である以上、光と影があり、それらをみんなで考え、共通認識を持ちたい。日本も世界も、ドローン前提社会に必ず入っていく。その先鞭を神奈川県でつけていきたい。みんなの知恵を結集したい」と、知事選で公約に掲げたドローン前提社会の実現に強い意欲を示した。

ドローン前提社会の実現に向けた取り組みの事務機能は、神奈川県政策局未来創生課が担う。会合では知事のあいさつに続き、現在の取り組みを紹介。現在、9月12日までの日程でモデル事業を募集していることなどを説明した(記事、神奈川県の告知)また今後の展望として、実証実験の蓄積や、これに伴う経済価値の向上、将来的なサプライチェーン構築のための議論を構想していることを明らかにした。

これに続く講演では、一般財団法人先端ロボティクス財団の野波健蔵理事長が、ドローンの産業活用について、農業、建設、測量、災害対応、物流などセクターごとに、研究フェーズ、開発フェーズ、事業化フェーズの段階に分類して分析。農薬散布などについて「すでに事業化フェーズに入っている」と紹介するとともに、「災害対応と物流とは非常に相性がいい」などと、ドローンの活用法を具体的に展望した。

あわせて、東京湾をはさんで千葉県と神奈川県をドローンで横断させる構想を披露。「直線であれば40キロだが、道路を移動すれば80~90キロメートルと長く渋滞リスクもある。具体的なことは今後検討するが、たとえば重量20キログラム、ペイロード5キロのエンジンを積んだ日本製のカイトプレーンなら、機体に凧がついていて、エンジンを切ってもすぐには落ちない。飛行時間2時間で、飛行距離は100キロと往復できる」などと展望した。さらに、若手研究者を対象としたコンペティションを来年6月に開催すると発言。「日本にはソフトウェア技術者が少ない。この遅れを取り戻すべくエンジニアを育成したい。今年10月から公募したい」と説明した。

「ドローン前提社会」の名付け親でもある慶大ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表は、日本では、ドローンが首相官邸で発見されたことなどから否定的にとらえられがちな状況について、「これは産業として健全ではない」と感じたことを説明。「ドローンは日常的にみんなが使えるもの、という状況にシフトさせたい。ドローンは空を活用するためのデジタルツールである、というコンセプトで研究している」と述べ、ネガティブなイメージから日常の道具への認識の転換に意欲を示した。

そのうえで南氏は自身の活動をいくつか紹介。昨年6月に神奈川県立湘南海岸公園で開催した「湘南UAVデモンストレーション」の様子や、現在開発中の航行中の船舶から離発着ができる機体を紹介し、「多くの方々にドローンの魅力を伝えて、いつも使っているスマ-トフォンのように、それほど特別なものではない、ということを伝えたい」と述べた。

またドローンについては、「デジタルテクノロジーが広まっている時代の中で、タンジブル(実体感のある)な、人が手で触れられるテクノロジー」と特徴を説明。「これまでサイバースペースの世界でしかできなかったビジネスが、リアルの世界でもできるようになってきた」と紹介し、可能性が広がっている状況を解説した。

県が「ドローン前提社会」の実現に向けてモデル事業を募集していることを念頭に、南氏は、「それを考えるうえでヒントとなる4つの視点」を提示。「①従来、人が得られなかった視点を持てる、②空間で静止できるなど自在のポジショニングが可能、③インターネットと連携できる、④群で行動できる」と列挙し、多くのアイデア、工夫を呼び掛けた。

「ドローン前提社会でしたい」として「実証実験で終わることではなく、サービスや産業として継続できること」を掲げた。「そのために新たに産業に参入できる環境づくりが大事だ。人材、プラットフォーム、規制緩和、事業支援の4つの『財』を大事に、担い手、価値づくり、仕掛けの3つのセクターが三位一体となって進むことをイメージしている」と展望した。

さらに、ドローンが社会に受け入れられるための「パブリックアクセプタンス」についても言及。「ドローンが当たり前に受け入れられる社会では、利用の目的があらゆる目的に対応できる、という点が大事。社会受容性はリスクと利便性に対する社会のコンセンサスであると考えており、そこでは、思いやりが大切であり、机上でなく実例が重要であり、関係者による公平かつオープンが議論の場が必要。完全な合意をもとに進めることよりも、ゆるやかな合意形成を図る『ラフコンセンサス』を土台にスピード感を重視する考えも重要だ。さらに民意とマーケット志向で、個人が自発的に、みずから寄っていくアプローチが大事。こうしたことがキーワードになる」と、ドローン前提社会の実現に必要となる要素を列挙した。

松尾・鎌倉市長も飛び入り登壇し「神奈川を深圳に負けないドローン前提社会に」

飛び入りであいさつした鎌倉市の松尾崇市長

取り組みを紹介するドローンエモーションの田口厚代表 講演に続き、ドローンの事業、研究を展開、推進する企業、団体が取り組みを発表した。発表したのは、ソリューションを手掛ける株式会社アイ・ロボティクス、機体フレーム技術の研究開発を手がける株式会社エアロネクスト、離島の物流問題解決に取り組む株式会社かもめや、体が不自由な方々にバーチャルツアーを提供する株式会社シアン、ドローンスクールの運営や橋梁点検サービスなどを提供している一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)認定スクールのDアカデミー、空撮で魅力を発信する事業を展開している株式会社Dron é motion(ドローンエモーション)、災害発生時に迅速な発災地地図作成を手掛ける「災害ドローン救援隊DRONEBIRD」や「Japan Flying Labs」などの活動を実施している特定非営利活動法人クライシスマッパーズ・ジャパンの7団体。

アイ・ロボティクスの我田友史氏は、「事業のひとつ、プラントソリューションでは国内鉄鋼大手と研究している。スーパー専門家集団というのが強みで、課題を解決していく」と事業を紹介。エアロネクスト伊東奈津子執行役委員は、「ドローン前提社会の前提は安全を担保する機体の信頼性。ソフトウェアでの解決をめざす企業が多い中、われわれはハードでの解決を試みている。最大の特徴は特許ポートフォリオ。世界の産業ドローンに搭載させたい」と意欲を語った。

かもめやは「離島の物流問題を解決するため、陸、海、空を含め24時間、365日、完全自動、無人で動く離島向け物流インフラをつくることに取り組んでいる」と紹介。シアンは「身体が不自由な方に、行けない、を、行けるにかえる、を掲げて『空力者』というサービスを提供。楽しい旅行を治療にする、というビジョンを掲げて研究をはじめている」と述べた。またDアカデミーは「スクールとして、安全運航で業務を遂行してもらうことを目的にしている。千葉県君津市とは橋梁点検の実証実験で、横浜に本社を置く株式会社アイネットとともに締結をし、手軽に低コストで点検できる方法を開発した」と発表した。

ドローンエモーションの田口厚代表は、「空撮をキーワードにさまざまな事業を展開していて神奈川県でも各地で活動している。ドローンでは、頭上より高く、ヘリコプターより低い、地上150メートル未満の高さという、ドローンを手にするまで人が得られなかった視点を得られる。観光開拓に使えると考え、自治体向けのコンテンツを発信し、旅のドローン前提社会をつくることをテーマに取り組んでいる。ホテル予約のようにスマホでドローンを飛ばせる場所を予約できるシステム『そらチケ』も展開中。今まで観光地でなかったところが、ドローンで絶景になって観光地化すれば、眠っていた土地が、人が集まる土地にかわる。そんな仕組みを神奈川県のみなさんとつくりたい」と表明した。

NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンの代表で、青山学院大学教授の古橋大地氏は、活動の原点が2010年1月のハイチ大地震だったと述べ、「地図がなかったが、インターネット上で2000人ぐらいがあつまって、地図をできていったことを経験した。これを災害対応にいかすそうと考えた。発災後に迅速に被災地にかけつけて、撮影して、データを共有する。これらを通じて人道的に使いたい」などと活動の一端を紹介した。

事例紹介が終了したあと、鎌倉市の松尾市長が飛び入りで参加。松尾市長は「ドローン前提社会を掲げたとき、わくわくするとともに、どうしたらいいか、とも感じた。鎌倉は高齢化率が30%を超え、17万の人口の場所に、延べ年間2000万人を超える観光客が来る。交通渋滞をはじめとしたオーバーツーリズムの問題もある。解決には、住民や企業と共創を通じて新しい価値を生み出すことが必要だと思っている。その中でドローン前提社会はおおきなキーワードになると思う。ドローン前提社会を実現するためには、産業クラスターの形成が重要と認識している。規制緩和に向けたアクション、空域の実証実験、産官学の連携とともに、企業の集積、人材の集積が重要。課題解決に手を取り合って進める中で、鎌倉も一翼を担える。頭脳、パッションをお貸し頂き、神奈川県を中国・深圳に負けないぐらいのドローン前提社会にしたい。鎌倉も一員として全力で取り組みたい」と表明した。

アイ・ロボティクス、かもめや、シアン、エアロネクストの発表の様子

クライシスマッパーズ・ジャパン、Dアカデミーの発表の様子 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。