ドローンの活躍がもたらす価値を誰もが享受できるドローン前提社会を実現するには、イノベーションが生まれやすい社会であることが望ましい。しかし日本は世界に比べて後れていると指摘される。そこで、イノベーション、国家戦略特区、クールジャパンなど新たな価値を生み出す取り組みに奔走している平将明元内閣府副大臣に、その背景や対応法についてインタビューを実施した。平氏は、日本でイノベーションが生まれにくい背景に「法体系」が関わっていると分析し、四つソリューションを提示した。インタビューには、高橋伸太郎氏(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任講師)が同席した。

大陸法のハンデを背負う日本

――日本のイノベーションについて、現状認識を

ドローンや自動走行は以前から注目されていました。私が地方創生担当の副大臣だった頃(2014年9月~2015年9月)、国家戦略特区の担当でもあって、自動走行やドローン、遠隔医療にフォーカスしてベストプラクティスを作り出したいということで、「近未来技術実証特区」を私の発案で創設した経緯があります。でも世界のスピードはもっともっと早くて、ドローンにしても自動走行にしても、遅れ気味の現状があると思っています。

(参考:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/kaikaku/dai3/siryou9.pdf)。

問題は、規制の体系にあります。DXを進めている国の規制環境を見ると、いくつかに分類できます。中国のように政府主導で物事が決まる国家、英米法を採用するアメリカ、イギリス、イスラエル、シンガポールなどの国家。日本は、カッチリと法体系ができていて 規制が隅々まで整備される大陸法の国です。最近のイノベーションの潮流を見ると、速度としては中国が一番早いですよね。リーダーが決めれば進められる。データ・ドリブン・エコノミーの観点からも、個人情報と紐づけが容易です。そして次に早いのが英米法の国。シリコンバレーのアメリカがそうです。ベンチャー企業を多く輩出しているイスラエルでは、FinTechの導入も、ワクチン接種も対応が早かったですね。

私は大陸法の国が後れを取っていると分析しています。日本やドイツがそうです。これらの国はついこの間まで工業製品では世界を席巻していました。工業機械とか、自動車とか。ところがイノベーションの速い流れの中で、ドイツも日本も乗り遅れ、取り残されつつあります。ドイツはそれに気が付いてインダストリー4.0(製造業のオートメーション化、データ化、コンピュータ化を目指す技術コンセプト。ドイツ工学アカデミーと連邦教育科学省が2011年に発表した)を始めました。日本はものづくりの現場のみならず社会全体ということでソサエティ5.0(Society 5.0。日本が提唱する未来社会のコンセプト)と言い出しましたが、やはり規制の仕組みにぶつかっています。

――大陸法国家である日本で、イノベーションがぶつかっていることとは

英米法はネガティブリスト方式のルールです。何かを始めようとしたときに法律に禁止、と明記されていなければやれます。もしもやってみて問題が起きれば、そこでやり方を考える。または解決をする。

日本はポジティブリスト方式です。原則としてすべて禁止で、やっていいことがリスト化される。何かをやろうと思って法律を見に行くと、何をやっていい、それをやっていい、と書いてあるわけです。

ところが新しいことをやろうとしても、想定していないものは書いていない。書いていなければどうしていいか分からない。その時にどうするかというと、法律そのものを作るところから始めるのです。既存の法律に当てはめようとすることもありますが、無理やり当てはめるとグレーゾーンになってしまう。グレーゾーンになると、進まないのです。日本を代表するような大企業がイノベーションの先頭を走ればよいと思いますが、一方で、大企業はコンプライアンスに注意を払っています。グレーゾ―ンには踏み込めません。従ってそこでフリーズしてしまいます。

だからといって日本の法体系を全部、英米法に置き換えるわけにはいかない。部分的には可能でも、全部を置き換えることは現実的ではありません。中国やロシアのように政府主導でイノベーションを進める国や、英米法の国に比べ、日本はハンディキャップを抱えているということです。

ただ、それを嘆いていてもしょうがないわけです。

第1のソシューション:国家戦略特区の活用

――考えられるソリューションは

一つは国家戦略特区です。TRONプロジェクトを進めた東大の坂村健先生(東京大学名誉教授)は、国家戦略特区について、大陸法というOSで動いている日本に英米法というアプリケーションを入れる作業だ、という話をしました。国家戦略特区を使って実験的にトライアンドエラーができるように、レギュレーションもデザインしやすくするようにして、ドローンや自動走行を実装してみる方法です。成長戦略としても、イノベーションを促進する観点からも重要な政策だったのですが、加計学園など政治の問題で止まってしまいました。これが残念で仕方がありません。

なにしろ、改革を進めるのはものすごく大変なのです。既得権との戦いですから。ドローンも一見、既得権と干渉しないように見えますが、そうではありません。例えばドローンを活用して遠隔医療を完結させるためには、遠隔での服薬指導を解禁しないといけない。そうでないと離島にドローンで薬を運べない。その、解禁させることがすごく大変な作業なのです。自民党はいろいろな団体、いろいろな人たちの利益を守る集合体です。改革のためには、国民、世論の後押し、マスコミの応援がないと戦い切れない。改革派の議員が動けるためにも、私は国家戦略特区を再起動させるべきだと思っています。

――国家戦略特区で現状打破を図ろうとする考えですね

第2のソリューション:アカデミアとローメーカーとの緊密な連携

それと、ベンチャーの人、アカデミアの人たちは、もっと我々のようなローメーカーとコミュニケーションをとるべきだ、というのが私の持論です。

全く新しい発想で、新しいサービスを社会実装させようとすると、それを想定していない時代に作られた法律や条例には書いてありませんからできないことになります。だからといって役人に話をしてもできるものではありません。彼らの仕事は現状のルールの通りにすることですから。ルールを変えないとできないことであれば、それは我々、ローメーカーの仕事です。ローメーカーである我々と意見交換をよくすれば、法律も作れるし、運用の方法をアドバイスすることもできます。法律を作る場合も、閣法(内閣提出法律案)で行くのか議員立法で行くのか、などオプションが多くあります。特に日本の勝ち筋となるような 技術力を持つ有望なベンチャーは、できるだけローメーカーや、政策を作る人たちと密にコミュニケーションをとる必要があると思います。

ただ、国会議員と話をしようとする人はなかなかいない。実際、旧来型の国会議員の所に行くと旧来型の陳情になりかねない。そうではなく、一緒に、実現させるためにどういうパスがあるかを考える。どういう風にレギュレーションを変えるのかを考える。そこから先は、通常国会なのか、臨時国会なのか、または野党も巻き込んで議員立法なのか。1回、党から出して閣法で出させるのか。そこが政治家のプロの仕事というわけです。

京都に株式会社メガカリオン(京都市下京区)という、iPS細胞を使って血小板を作る技術を持つベンチャー企業があります。メガカリオンが活躍すれば安全な血小板を世界中にデリバーできる。しかし、原料に血液を使うことが、日本の法律にひっかかりました。日本では献血で血液を集めることになっています。その血液は治療か研究開発にしか使えない。原材料としては使えないわけです。そこで私が副大臣のときに問題提起を行い、その地域を国家戦略特区として認めた経緯があります(2014年5月に京都府、大阪府、兵庫県を国家戦略特区に指定)。

よく日本のイノベーションが遅い理由について、「日本にはアニマルスピリットがない」とか、「日本人の元気がない」とか言う方がいらっしゃいますが、それは間違いです。もっと本質的な問題です。新しいアイディアとレギュレーションのデザインと、その両方の歩調を合わせて行かないといけない。それは法体系の問題だと思っています。嘆いてみても物事は進まないので、それを背負いながら前に進める方法を政治家として考えて、今のようなソリューションを出したわけです。

第3のソリューション:「立法事実」問題の解消

ほかに、立法事実問題があります。その解消が3つ目のソリューションです。

宇宙で資源開発をすることについて認定を受けた企業が、宇宙で資源開発をした時には、その資源に対する所有権を認める、という法律があります(「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律」。2021年6月に成立)。これがなぜ必要か。

現在、世界中で宇宙開発が進んでいます。ベンチャーを含めいろいろな企業が宇宙に出て行こうとしています。企業が拠点を置く場所を考えるときに、法律が整備されている場所が選ばれます。たとえば月で資源開発をして他国と揉めたとすると、管轄裁判所をどこに設置するか、という話になります。その場合も、法律のある国に作りましょうということになりえます。国際ルールを作る時にも、法律のある国の発言権が強くなります。反対に法律がないと発言権が弱い。

日本でも宇宙開発ベンチャーが頑張っています。しかし放っておくと、他の国に成果を取られてしまう事態になりかねない。それでこれを作ろうとしたわけです。

しかし閣法で出せません(注:国会では閣法を議員立法に優先して審議する)。なぜかと言うと「立法事実がない」と言われるからです。立法事実とは、たとえば「この人たちは公害で大変な被害を受けているから救済しましょう」といった立法の必要性や正当性の根拠となる事実です。国会では野党が「それは立法事実がないではないか」などとよく言います。

宇宙資源開発でいうと、確かに現時点で、宇宙で資源開発をしている会社はないわけです。だから立法事実がない、と言われることになる。でもこれをやらないとイノベーションが遅れる。そこで「将来こうなるから、こういう法律を作っておきましょう」ということになります。大陸法の国でも、先に法律を作っておけばいいのです。ドローンでも、自動走行でも、遠隔医療でも、「将来はこうなりますね」と見据える。将来を展望できるのであれば、現時点でサービスが始まっていなくても法律を作ればいい。ただ、それをしようとすると「立法事実がない」という指摘にぶつかるので、将来を見据えた展望を立法事実とすることができれば、対応しやすくなります。立法事実問題を解消したいというのはそのためです。

なお、宇宙資源開発法は議員立法で出さざるを得ませんでした。成立はしましたけれども。

――展望を立法の根拠として認めるという話ですね

そうです。将来を見据えて法律を作ることをローメーカー自身も自覚しないと日本のイノベーションは進まない。自民党にもそのようなローメーカーが出始めています。日本の活力を取り戻すためにどういうレギュレーションの変更が必要なのかを未来志向で考えるローメーカー。これは明るい兆しです。

第4のソリューション:首相のフルコミット

もうひとつ、「首相のフルコミット」があります。私が3年かかると思っていたデジタル関連法案は1年でできました。デジタル庁も1年でできました。「10兆円ファンド」も今度できます。東大とか京大とかの研究者をしっかり支援をするために、年間3000億円ぐらい新規に出す事業で、私が副大臣の時にこれをやると言い出しました。これも1年です。財務省は大反対。ようやく話がつきました。首相のフルコミットは大きいと実感しています。この4つが、私が考えるソリューションです。

――今のままでは大変という話がありました

既得権と戦わざるをえないので大変なのです。政策立案をしてから何かに取り組もうと思うと、始めるまでにだいたい2年かかります。まずは自民党内を通さなければいけない。ここで問われるのが通す力です。政治家の評価として、政策立案ができるとか、切れ味がいいとかありますが、本当の専門性は通す力だと思います。自民党で言うと政調審議会があって、その上に自民党の総務会があります。この二つを通さないと法律案はできない。

国家戦略特区の隠れた効果

さきほど国家戦略特区をソリューションとしてあげましたが、これがいい理由のひとつに「特区限定です」と言えるという側面があります。一律でひっくり返すことが難しいものでも「特区限定」であれば認められやすい。反対に特区がなければ多分、動かないです。

――本当なら一律でひっくり返したいところです

本当は、そうです。ただし特区で認めると、一律でひっくり返ることがあります。それは、今のレギュレーションが、体系としてはよくできていることと関係があります。もちろん時代に合っているかどうか、とか、ユーザーにとって良いかどうか、という話とは別ですが、体系として美しいわけです。

特区は、その“美しい”体系を崩すことになるわけです。役所の立場としては、体系に特区で穴を開けられることは屈辱的です。だから徹底的に抵抗する。一方で特区ができそうだ、となると「全体を変えます」ということがありえます。安倍晋三元首相がダボス会議で、岩盤規制に自分がドリルの刃先となって穴を開ける、と言いましたが、そんな意味があったのです(注:2014年1月22日、当時の安倍晋三首相がダボス会議で講演して言及)。

DX感覚を持つトップであることが大事

――イノベーションを進める体制として望ましい体制とは

内閣でいえば、若手の登用は大事ですが、一番大事なのはリーダー層の若返りです。トップがDXの感覚を持っていることが大事なのです。

デジタルを使いこなしている人は、デジタルで何ができ、何ができないかを分かっています。一方、デジタルが得意でない人は2種類に分かれます。一つは、デジタルが怖くて、とりあえずやめておこうと思っている人。もう一つは、デジタルで何でもできると思っている人。実際はどちらでもないわけです。さらに、デジタルと言っても、なんでもデジタルで進めるわけではない。アナログとデジタルと両方を組み合わせて生態系をぐるぐる回すわけです。リーダー層にはその感覚を持っていてほしいのです。

政治の場合、選挙などを通じて入れ替えが可能です。アナログのチューナーをデジタルの受信ができるチューナーに入れ替えればいい。すべてに精通している必要があるということではなく、感性さえあればいいのです。DXは経済、外交、内政など政策のすべてに関わります。DXの感性がないリーダーだと、すべての指示のピントが微妙にずれる恐れがあります。

“アナログとデジタルのイスタンブール状態”で新たな価値を

――多様性のある社会モデルの重要性について

多様性の中でいろいろな価値観がぶつかり合って全く新しい価値が生み出されることには合意ができます。イスタンブールという都市は、ヨーロッパとアジアの結節点で、多様な人々が混ざり合って活気を生み出しているわけですが、私は「アナログとデジタルのイスタンブール状態」をつくりたいと思っています。それはなぜか。日本のアナログの価値は、世界一だと思っているからです。

アナログの価値が高いことは、日本でデジタルの浸透が遅れた理由にも関わります。わざわざ標準化しなくても、日本の人々はみんな仕事にプライドや誇りを持っている。だから、ちゃんと仕事をする。海外にはそうはいかない国もあります。リーダーシップ層はモラルが高いけれど、従業員はそれほどでもないといったことがあります。標準化をしないと仕事にならないから、標準化の必要があるのです。日本はみんな仕事をするから、あえて標準をしなくても済んできた。デジタル化が進んでこなかった理由のひとつがこれです。

一方で芸術、観光、豊かな自然、食文化、伝統文化、サブカルなど、日本はアナログの宝庫です。こうしたアナログの価値はデジタルで生かせます。

デジタルの美術品をノンファンジブルトークンで本物であることを示してオークションにかけると、ものすごく高額が付くことがあります。アニメでもそうです。アナログの価値はデジタルで最大化できます。アナログの素材を日本はふんだんに持っているわけですから、 DXはアナログ大国の日本にこそチャンスなのです。アナログとデジタルのイスタンブール状態をつくることが、日本の勝ち筋だと、私は思っています。なんとなく思っている日本人は多いと思いますよ。アナログなら日本は負けないと。

――アカデミアと政治家の関係性について

アカデミアの方々と話をしていておもしろいと思ったことがあります。それは、政治家同士で話をしている中での一番の悪口は「お前、学者みたいだな」ということ。でも学者同士で話をしていると一番の悪口は「お前、政治家みたいだな」なのだそうです。日本ではアカデミアと政治は、相性が悪いです。しかし、わが国のリソースは限られています。中国と比べてもはるかに少ない。だからこそ、もっとコミュニケーションを取っていきたいと思っているのです。

毎月、いろいろな意見交換をしています。それを政府の仕組みに落とし込むのが大事です。今は有志で行っていますが、硬直化しないように政府の仕組みに落とし込むことができればいいと思っています。こういうことを通じて、イノベーションを前に進めることができる体制を作っていきたいと思っています。

平 将明(たいら まさあき) 元内閣府副大臣、自由民主党内閣第2部会長。イノベーション、デジタル改革、IT政策、クールジャパン戦略、宇宙政策などを担当。経済産業大臣政務官兼内閣府大臣政務官、自民党副幹事長、衆議院環境委員長を歴任。家業である大田青果市場の仲卸会社の3代目社長。1967年2月21日生まれ。東京都出身。

高橋 伸太郎(たかはし しんたろう) 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任講師。DRONE FUND最高公共政策責任者。ドローン、次世代エアモビリティ、海洋モビリティ分野の産業構想に関する研究や政策提言を推進。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

衆院は1月23日の通常国会の冒頭、解散された。高市首相の考えに基づき、同日午後の衆院本会議で額賀福志郎議長が解散詔書を読み上げた。解散に伴う総選挙は1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われる。高市政権はドローンを「特定重要物資」に指定するなど、安全保障と成長戦略の両面の核心に位置づけておりドローン産業としても選挙の動向に目が離せない。注目点を整理してみる。

「特定重要物資」への追加指に伴う対応

高市政権はドローンを、国家の安全保障を支える戦略的物資として位置付けている。昨年(2025年)12月19日には経済安全保障推進法に基づいてドローンを「特定重要物資」に追加指定することを閣議決定した。小野田紀美経済安全保障相は閣議決定後の会見で「物資の特性に応じた供給確保のための取り組みを推進していく」と話した。

この決定は、サプライチェーンの脱中国依存や機密情報の流出防止の取り組みが、法的な枠組みの中で強化される方向になったことを意味する。選挙はその土台となる政権基盤に関わる。選挙を通じて政権基盤が一段と固まれば、国産ドローンの開発支援や自衛隊による大口の導入に向けた予算措置がさらに加速するとみられる。、メーカーなどは政府支援を背景とした技術開発と国内生産体制を早急に整備することが求められそうだ。

「ドローンの道構想」の進捗

ドローンは高市首相が掲げる「強靭な日本」の中核技術で、ドローン航路を整備する「ドローンの道構想」の進捗の行方も左右しそうだ。

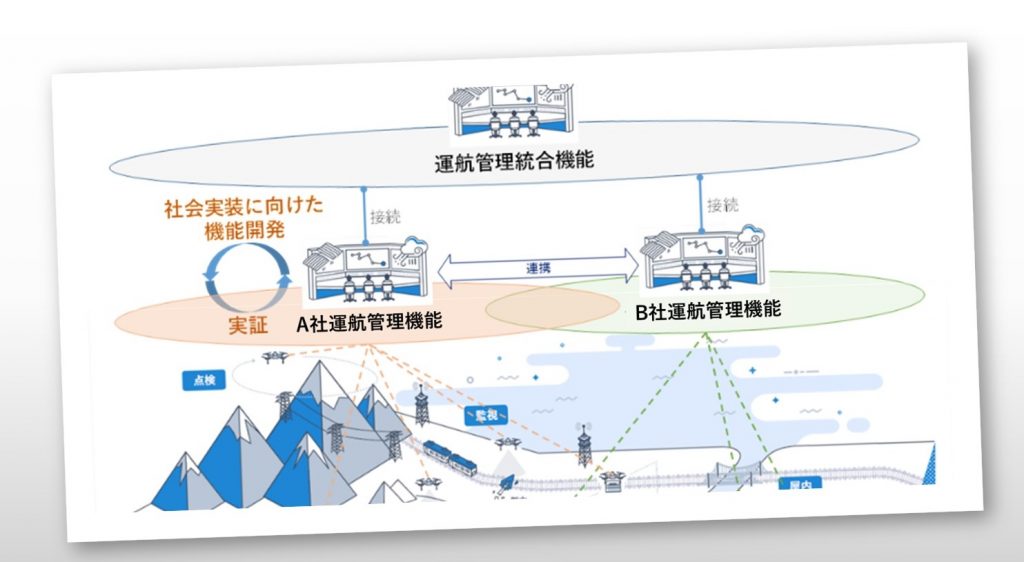

経済産業省は2023年に発表した「デジタルライフライン全国整備実現会議」の中間とりまとめで今後10年(つまり2033年ごろ)を目途に全国の送電線網を活用した飛行空間の整備に言及している。昨年(2025年)9月には経産省が所管する独立行政法人NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、ドローン航路を含む「デジタルライフライン整備事業」で8件のテーマを採択したことを発表している。

選挙後の新政権がこのインフラ整備に予算をどう優先的に配分するかどうかは、サービスプロバイダーの事業計画を左右する注目点となる。2026年版「新成長戦略」の行方

高市首相は、2026年夏までに新たな成長戦略を策定する意欲を示している。AIとドローンの融合や、それに基づく新産業の育成がその中核のひとつになるとみられる。新政権がこの方針に沿った運営を継続、強化できるかどうか、選挙を通じて見守ることになる。

経済安全保障推進法に基づき内閣府、経産省、文科省、NEDO、JST(科学技術振興機構)などが連携して進めている経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)では、複数のドローンの関連事業が進んでいる。K Programは日本が将来的に国際的な優位性を確保し、技術的自律性を高めるための「不可欠な先端技術」を育成することを目的としており、政権の行方は、研究開発支援の方向性に直結するとみられる。ドローンを活用したデータ経済の構築も組み込まれるとみられていて、新政権の経済政策の目玉となる可能性がある。

なおドローン産業の論点は各省庁にまたがり、これ以外にも幅広い議論、論点がある。政権の行方はそれ以外の論点の行方も左右することになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2026.1.23

日本国内のすぐれたインフラメンテナンスの取組や技術開発を表彰する第9回インフラメンテナンス大賞の表彰式が1月20、21日に開催された。20日に首相官邸で開かれた内閣総理大臣賞、各大臣賞の表彰式では木原稔官房長官が受賞者を前に「AI、ドローンなどのデジタル技術の活用を」などとあいさつした。受賞者は内閣総理大臣賞1組を含め、国土交通省、総務省など各大臣賞、特別賞、優秀賞などあわせ44組。ドローンの関連では、株式会社Liberaware(千葉市)が「国土交通大臣賞」を受賞したほか、JR東日本、大成建設がドローンの活用した取り組みで受賞した。

大成建設、JR東日本もドローン活用で受賞、リベラの合弁CalTaも優秀賞

第9回インフラメンテナンス大賞は国交省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、防衛省の8省が連携して主催して開催された。昨年(2025年) 5月14日から同年7月16日までの332件の応募を選考委員会(委員長:岩城一郎日本大学工学部土木工学科教授)が審査し、内閣総理大臣賞1件、各省大臣賞11件、特別賞7件、優秀賞25件の計44件の受賞者が決まった。

内閣総理大臣賞と各省大臣賞の表彰式は今年(2026年)1月20日に首相官邸で、特別賞、優秀賞の表彰式は21日に中央合同庁舎3号館でそれぞれ行われた。

1月20日の表彰式では木原官房長官があいさつし、AIやドローンなどについて言及した。

発言概要は以下の通り

「近年、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行しています。老朽化に起因する重大な事故を防ぎ、ライフサイクルコスト低減による持続可能な維持管理を実現するため、AIなどのデジタル技術を活用する必要があると思っています。建設技能者も人数が減少し高齢化が進んでいます。今回、内閣総理大臣賞を受賞された『株式会社堀口組』の取組は、AIや生体センサーの活用で高齢化が進む建設技能者の負担を軽減する取組です。建設業の過酷な労働環境の改善と建設技能者不足解消に対応する極めて顕著な功績で、改めて敬意を表したいと思います。高市内閣が掲げる『危機管理投資』の一つが国土強靱化対策であり、老朽化したインフラの整備・保全を含む事前防災・予防保全、その徹底は、国土強靱化の肝になる取組であります。そのインフラメンテナンスの中核を担う皆様方には、AIやドローンなどのデジタル技術の活用を含め、更に切磋琢磨していただき、できれば来年もまたこの場でお会いできることを楽しみにしております。今日おいでいただいた皆様方に感謝申し上げます。おめでとうございます」

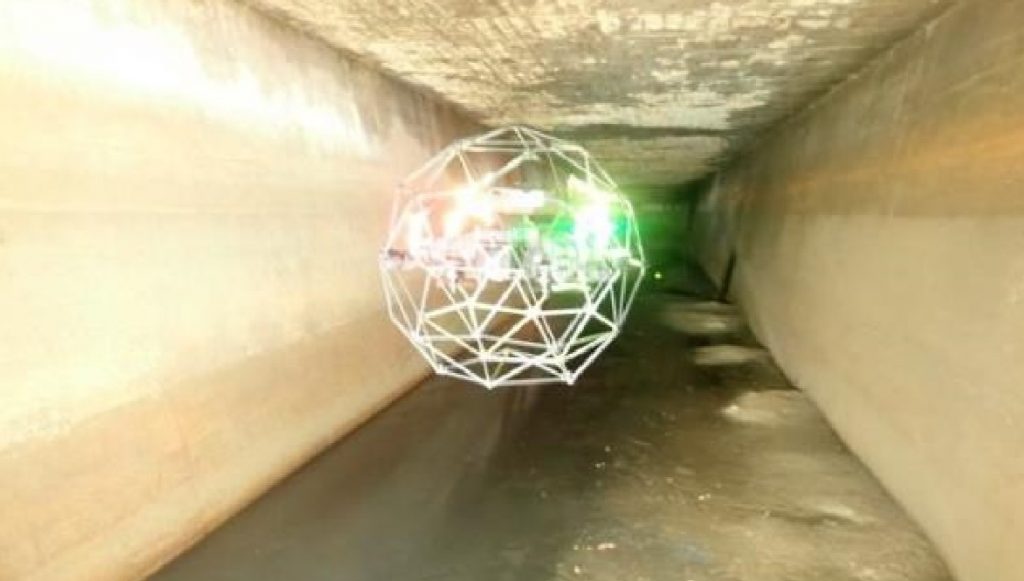

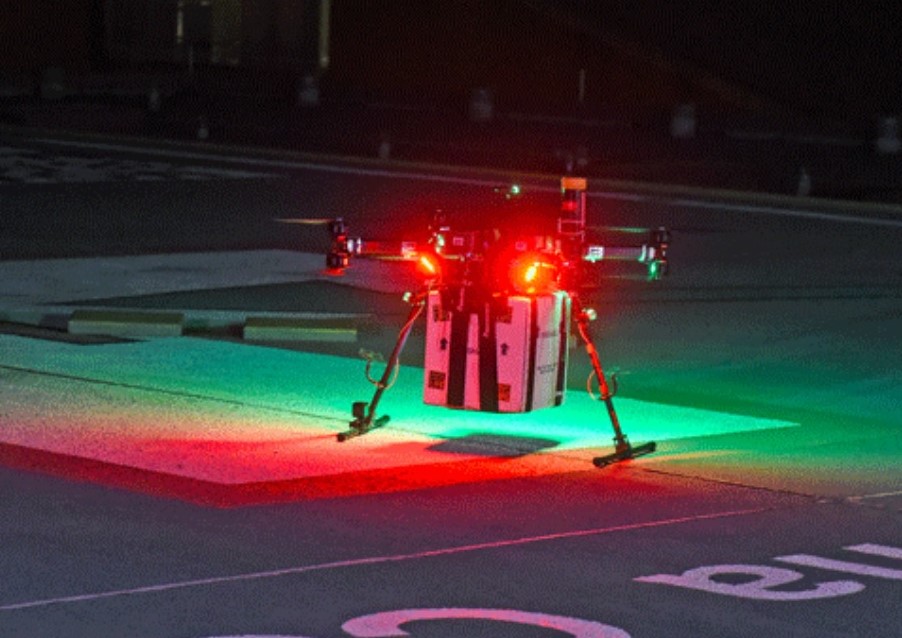

ドローン関連では株式会社Liberawareが「国土交通大臣賞」を受賞した。「人が立ち入れない空間のインフラ点検を可能にする小型ドローン技術の実装と普及」として応募して受賞し、受賞概要として「屋内狭小空間専用ドローン「IBIS2(アイビスツー)」を開発・提供。従来手法で点検が困難かつ危険だった下水道管路内の調査で、IBIS2は高精細な映像を取得し、下水管内の状況を迅速に把握することを可能にした。2025年1月に発生した埼玉県八潮市における道路陥没事故では、キャビンらしき構造物の早期発見により救助活動の意思決定に貢献した」などと紹介されている。

このほか、大成建設株式会社が「ドローンと3Dスキャンカメラを活用したデジタル点検手法とそれを補助する点検実務チームのパッケージ化」で国土交通大臣案件優秀賞を受賞した。JR東日本株式会社も「レベル3.5飛行によるVTOLドローンを活用した鉄道斜面調査の取り組み」で同賞を受けている。JR東日本の受賞概要には、同社新潟支社が第一建設工業、東鉄工業、エアロセンスとVTOLでの迅速な災害確認を実施したことが紹介されている。LiberawareとJR東日本の合弁企業、CalTa株式会社も優秀賞を受賞した。なお大成建設は文科省の特別賞も受賞している。

今回の表彰の最高賞となる内閣総理大臣賞は国土交通省案件として応募した株式会社堀口組が「豪雪地の交通インフラ維持を図る除雪支援の取組」で受賞した。大臣賞は計11件で、総務省が2件、農林水産省が3件、経産省が1件、国交省がLiberaware含め3件、環境省、防衛省がそれぞれ1件だった。総務大臣賞の2件はNTT株式会社とNTTインフラネット株式会社のNTT系が受賞した。

参考:首相官邸HP

あいさつする木原稔官房長官(首相官邸HPより)

大臣賞の表彰を受けたLiberaware AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.1.19

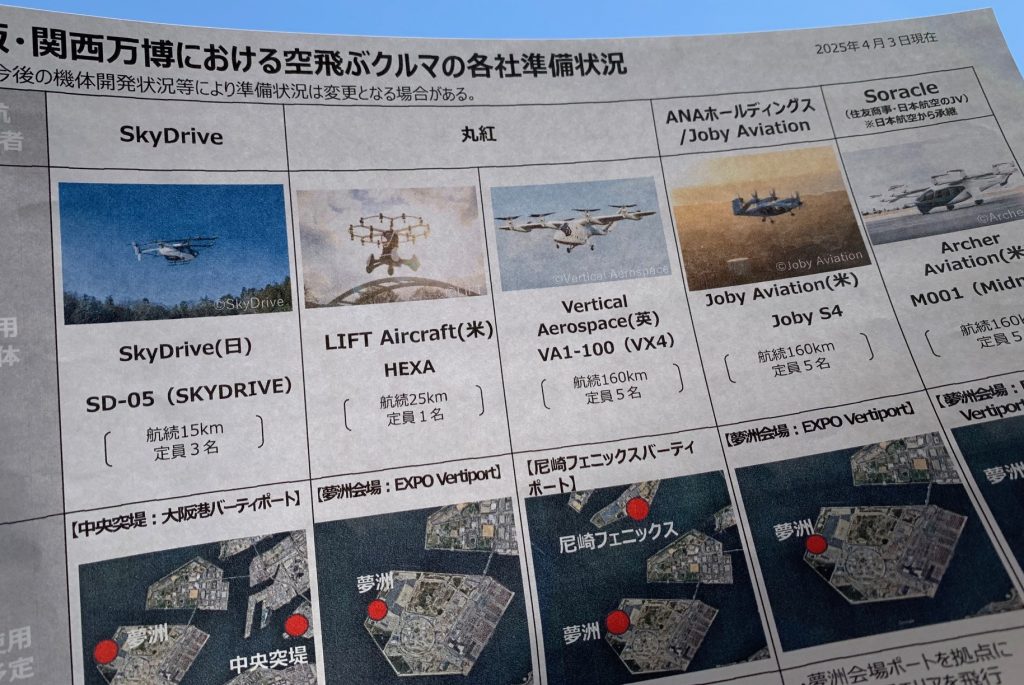

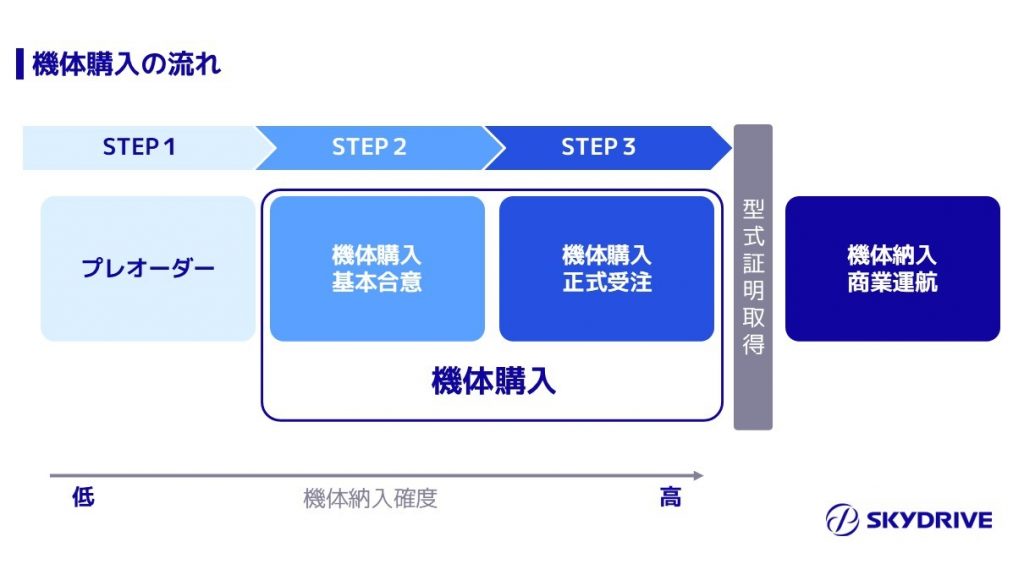

AAM開発の株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は1月15日、ドバイを拠点とするヘリコプター運行サービス会社、エアロガルフ・サービシズ(AeroGulf Services Company LLC)と、売買契約の基本条件を盛り込んだLOI(基本合意書)を締結したと発表した。20機を10機ずつ購入することや、価格、納品スケジュールなどが記されているという。型式証明(TC)取得前のため正式な売買契約で法的な拘束力もないが、具体的な売買に向けて大きな前進となった。

価格は「数字」で 今後プレオーダーもステップアップに

両者が結んだLOIそのものは公開されていないが、SkyDriveによるとエアロガルフ社が「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」を20機購入し、2028年に10機、2029年に10機の納品することが明記されているという。価格も具体的といい、DroneTribuneの取材に対し、「具体的な数字」であると念を押した。

価格については、通貨(ドル建てか円建てかそれ以外か)、払い込み方法やタイミング、為替変動やインフレなどをふまえた価格調整条項(エスカレーション条項)が盛り込まれているかどうか、などについては現時点では非公開だ。

また購入する数については、購入が明記された20機に加え、50 機の追加購入オプションについても合意したと公表している。このためSkyDriveは最大で70機の購入予約をエアロガルフから獲得したことになる。

売買の対象は「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」で、昨年2025年の大阪・関西万博でデモフライトが来場者に公開された機体だ。SkyDriveは2028年までに型式証明を取得することを仮定していて、機体の仕様もそれに基づいているという

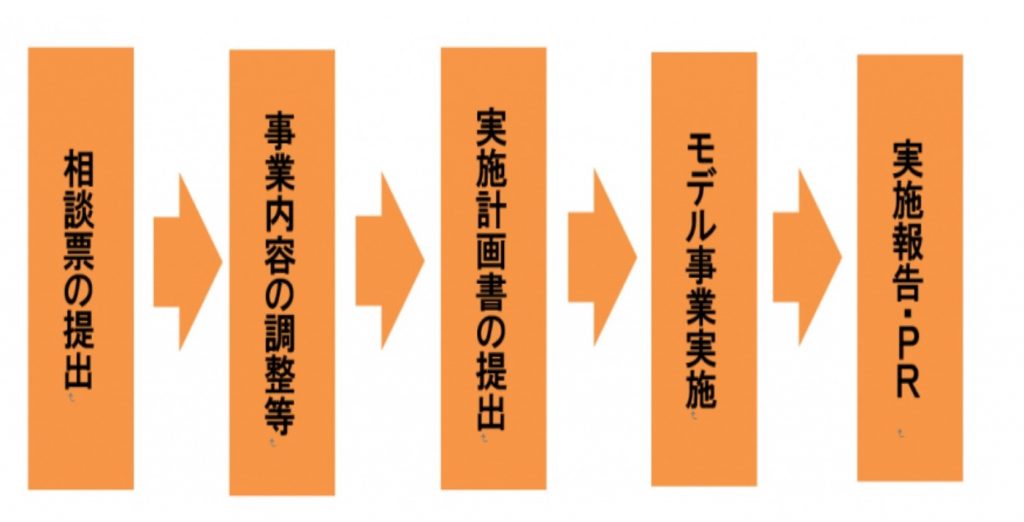

SkyDriveは公表している範囲で、415機のプレオーダーを獲得している。納品するためには正式な売買契約が不可欠だが、現時点では型式証明を取得していないなど要件を満たせていない。今回のエアロガルフとのLOIは、正式契約の土台となる骨子を現時点で可能な範囲の具体的に盛り込んだ仮契約の意味を持っていて、プレオーダーからLOIに進んだのは今回が初めてだ。SkyDriveはDroneTribuneの取材に対し、現在のプレオーダー先についても「随時LOIへのアップグレードを図っていきたい」と話している。

SkyDriveが発表したプレスリリースには、契約をかわした両者のコメントやエアロガルフ社の概要などが掲載されている。

LOIを締結した両者のロゴ(SkyDriveのプレスリリースから)

売買契約までの流れ。今回のLOIはこの図の「STEP2」にあたる(SkyDriveのプレスリリースから) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

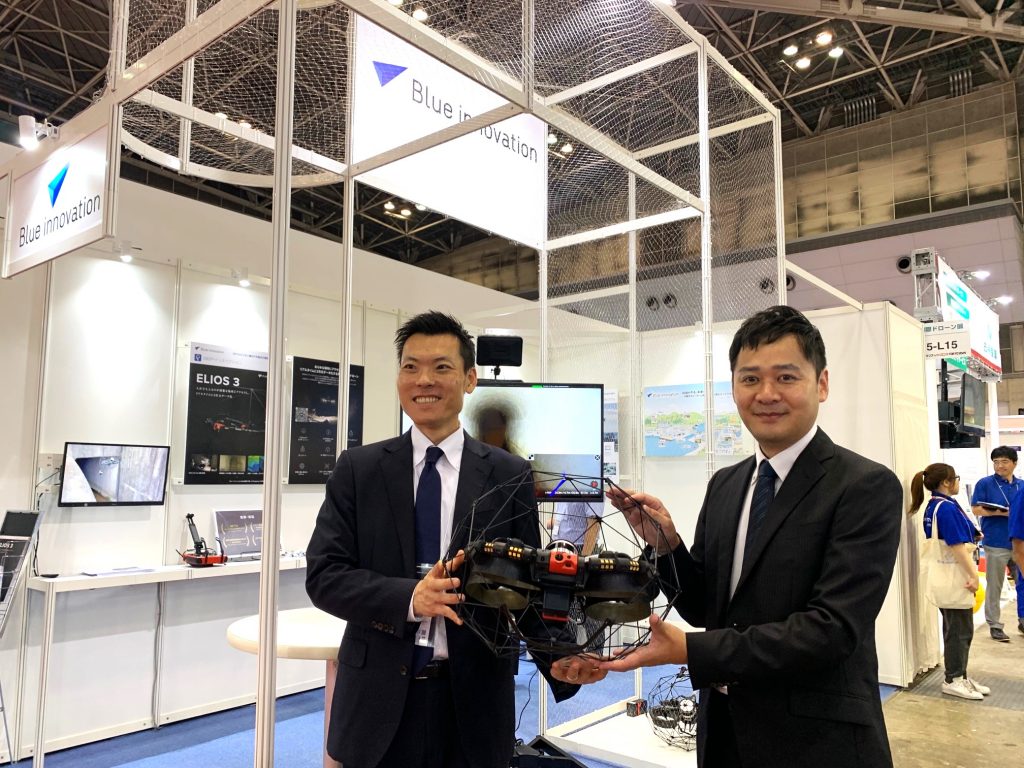

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ブルーイノベーション株式会社(東京)は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省が地方自治体に要請した「下水道管路の全国特別重点調査」の一環として、栃木県野木町で行われた雨水管点検に屋内点検ドローンELIOS3を投入した。調査は渡辺建設株式会社(宇都宮市)が請け負い、ブルーイノベーションと連携をとって実施、作業員が管路内に立ち入ることなく安全を確保するとともに、工期短縮にもつなげた。

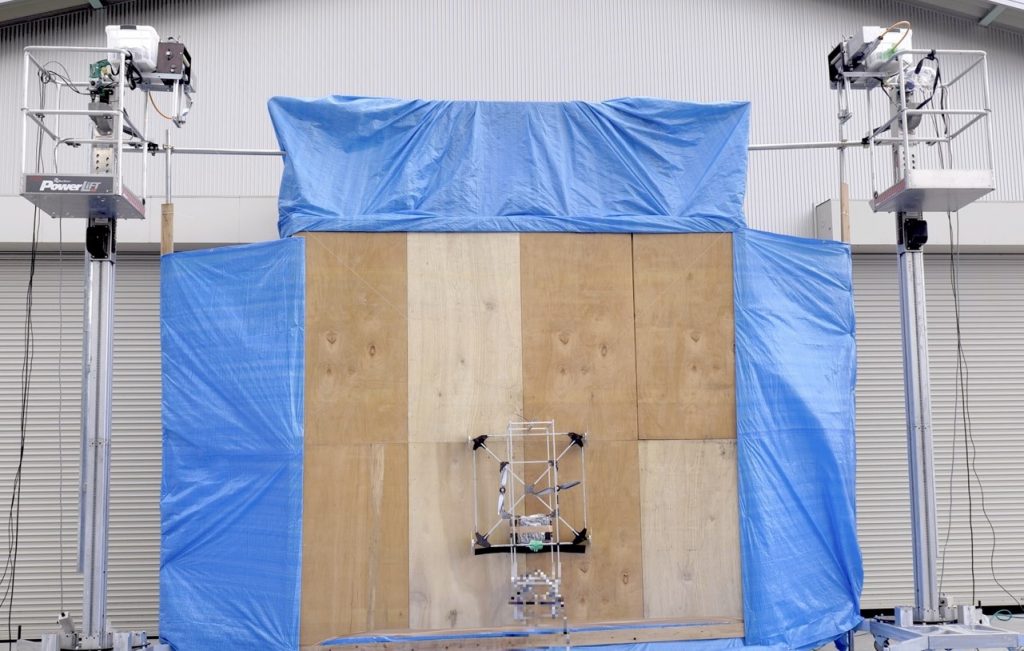

増水や有毒ガスから人を遠ざけるメリット「大きい」

野木町での調査は昨年(2025年)12月中旬に行われた。国交省がその年の3月18日に地方自治体に対して要請した「下水道管路の全国特別重点調査」に基づき野木町が実施した。国交省は調査対象を「社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路」と定めていて、例示された条件である「完成から30年経過、管径2m以上」などに該当する雨水管を調査した。

国交省は調査方法について「潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査」と言及していた。「潜行目視」とは管路内に調査員が直接管内に入り、照明を使って壁面のひび割れ(クラック)、腐食、木の根の侵入、土砂の堆積状況を調査員の目で確認する方法だ。詳細な状況把握が可能だが、酸欠、有毒ガス、増水などのリスクがある現場のため、調査員の安全確保として十分な換気などの管理が必要だ。雨水管の場合は点検の可否や安全性が天候に左右される。点検の現地で天候に問題がなくても上流で雨が降っていれば点検現場がその後、増水に見舞われる危険がある。ドローンを使えば調査員が中に入ることがなくリスクを大幅に減らせる。ドローンの機能も大幅に向上していることから、調査業務を請け負った渡辺建設がブルーイノベーションに参加を呼び掛けた。

野木町の雨水管の調査にELIOS3を使ったことで、調査員を増水リスクなどの危険に直面させることなく作業を終えることができた。渡辺建設はDroneTribuneの取材に対し「下水道点検では作業員など5~6人が管路に入ることがあります。安全であるとは言えない空間での調査ですので人が入らなくてすむとなると大きなメリットです」とドローン活用のメリットを説明した。

調査を発注した野木町もDroneTribuneの取材に対し「発注はドローンの使用を前提ではありませんでした。受注者からの提案でドローンを使うことになり、安全確保のメリットは大きいと感じました。(町内には)ドローンが飛行できる大きな管径の管路は多くはありませんが、今後も機会があれば検討することになるかもしれません」と話した。

またブルーイノベーションは1月13日に発表したプレスリリースで、通常なら5日間の工期が2日に短縮できたと伝えている。DroneTribuneが確認したところ渡辺建設も「それは事実です」と話している。工期短縮もドローン活用のメリットとして認知が広がる可能性がある。

一方で、点検機能を満たすドローンの台数が需要にこたえられるだけ十分かどうか、ドローン点検のコストを各自治体が負担できるか、などが課題となる可能性がある。

ドローン点検可能な下水管はわずか それでも重要な理由

全国の下水道約49万㎞の約95.5%は口径450mm以下の管が占めていると言われる。そうなるとドローンで点検できる下水管はわずかということになる。

ブルーイノベーションのELIOS3は機体サイズが480mmだ。管径がこれより大きいと飛ばせない。株式会社LiberawareのIBIS2はシリーズや機体が約200㎜と小さいが点検管経としては500㎜以上が推奨されている。日本の下水道の大部分は直径200mm〜450mmで、ドローンも人も立ち入れず、主に自走式テレビカメラ車や引込式カメラが点検を担う。一方で2025年1月に道路陥没を起こした八潮市の下水管は最大管径が4.75mだった。管径2m以上の大口径管の中でもさらに巨大な部類で日本国内の下水管総延長の0.1%にも満たないレアな下水管だ。これを前提に下水管全体へのドローンの導入を主張するのは現時点では非現実的だ。

しかしながら大口径の管路ほど大都市近郊にある事実がある。問題が起きれば、より多くの人々に影響を及ぼす。八潮の事故では約120万人の周辺住民が生活用水の使用制限を受けた。これよりも大きな管径の下水管に問題が起きればさらに大きな影響が出るとも想像しうる。東京には内径12.5mの下水管や、内径8mの下水管がある。奈良県から大阪府へ流れる大和川上流流域下水道にも数メートル級の大口径管が使われている。下水道管の老朽化や損傷が原因の道路陥没は、2022年度に2607件発生した。老朽化した下水道管が破損したり、硫化水素の発生でコンクリートが腐食したりしたことが主な原因だ。野木町の点検対象は雨水管で幸い大規模補修の必要性は確認されなかった。一方、硫化水素が発生しやすい汚水管や合流管、とりわけ古いコンクリート製の汚水管は陥没リスクが高いうえ、硫化水素の発生は人の安全性も脅かす。大きな汚水管は総延長に占める割合こそわずかではあっても点検の重要性は重大だ。ドローンの優先度が高いと言われる理由だ。

下水道管の老朽化リスクが日常生活に忍び寄る中、下水道とドローンなどへの関心はさらに高まりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2026.1.13

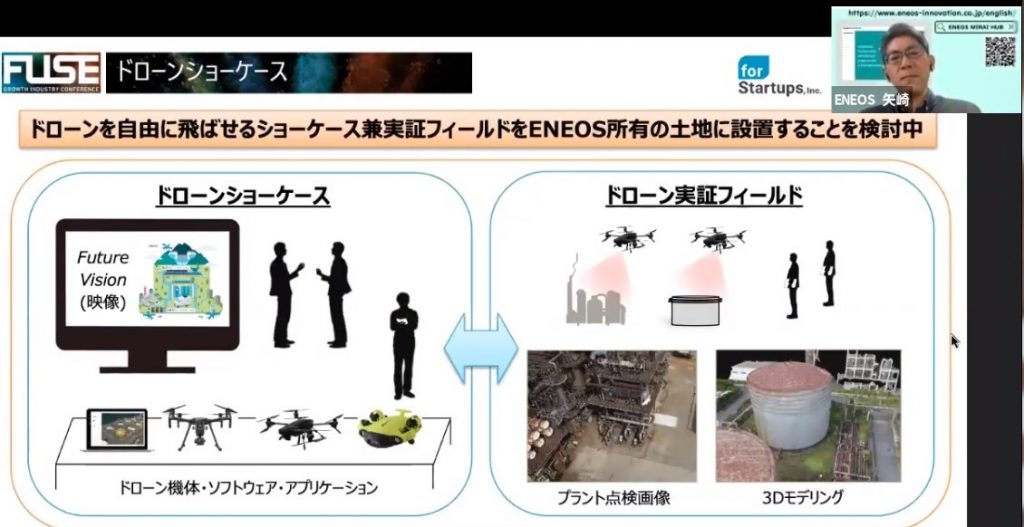

XR技術のFoxtrot株式会社は、VRにもARにも対応し、Meta Quest Storeでリリースされている複合型ドローン操縦トレーニング用シミュレータアプリ「SimFlight XR」について、開発者が解説する無料オンラインセミナーを1月14日に開催する。操縦トレーニングへのXR活用は、場所、コスト、天候などの課題対策として海外を中心に研究用、商用などに向けて複数がリリースされているが、Foxtrotの「SimFlight XR」はVR/AR複合型が特徴的で関係者の間で話題となっていて、今後の活用拡大が見込まれる。

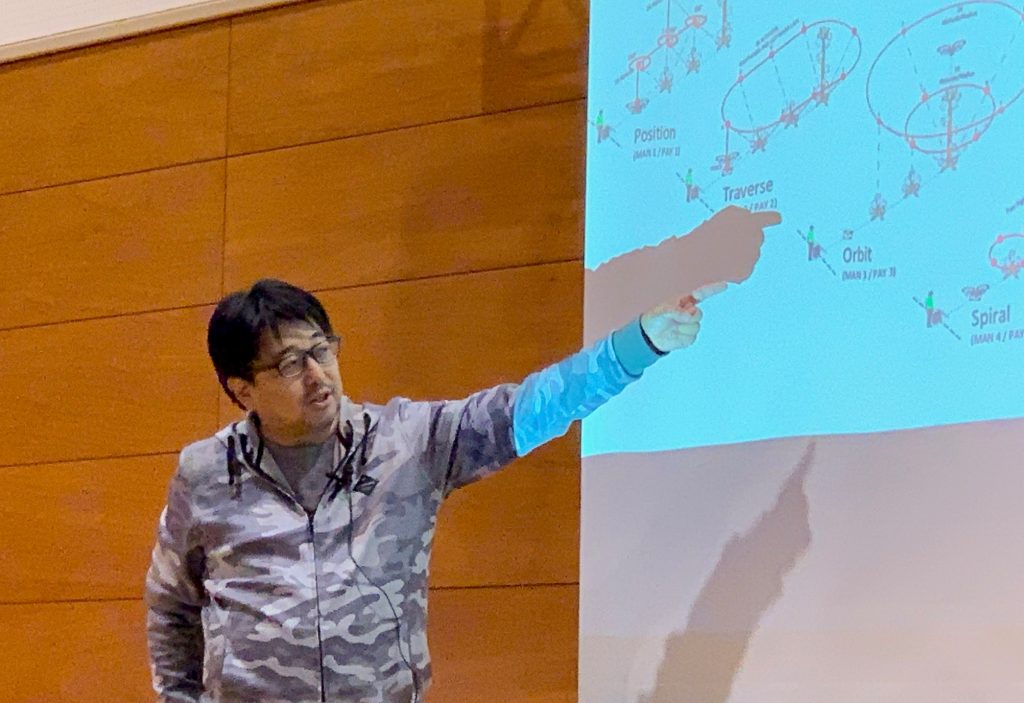

開発者の田中健司氏、国際論文でXRシミュレータの重要性や課題を考察

SimFlight XRは、XRでリアル環境を再現したドローン操縦トレーニング用のアプリでFoxtrotが開発した。VR/ARの両モードに対応しMeta Questで使える。利用者が装着したヘッドマウントディスプレイに飛行させる環境を再現し、画面内のドローンを操作させると手元の操作と画面が統合さる。実機の飛行が難しい場所でも安全な反復訓練ができるうえ、操縦時の状況判断トレーニング、飛ばしたい環境を想定した事前検証やリハーサルへの活用が見込める。

昨年(2025年)6月に千葉、幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会Japan Droneでは、⼀般社団法⼈ドローン操縦⼠協会(DPA)が出展するブースでは「XR Drone Simulator」としてコンセプトが展示され、スクールやトレーニング担当者らが足を止めてのぞき込んだり開発者に話を聞いたりしていた。「SimFlight XR」は「XR Drone Simulator」の製品版で、Meta Quest Storeで個人利用向けエディションがリリースされている。業務利用や教育用途にも対応可能で相談を受ける。

セミナーは1月14日 (水) 、19:00〜20:00にオンラインで開催される。開発者であるFoxtrotの田中健司代表がXR活用の意義、VR/ARモードの使い分け、想定されるユースケースなどを解説する見通しだ。セミナーの参加は無料。(申込はこちら)

田中氏は昨年、関連技術や製品について包括的に整理し考察した論文「A Survey on XR-Based Drone Simulation: Technologies, Applications, and Future Directions」(XRベースドドローンシミュレーションに関する調査:テクノロジー、アプリケーション、および将来の方向性)をまとめ、論文は香港拠点の学術出版社、SCIE Publish社が発行するドローンなどの自律システムを扱う国際的な学術ジャーナル「Drones and Autonomous Vehicles」に掲載されている。(論文はこちら)

論文はXRベースのドローンシミュレーションシステムのシステムアーキテクチャ、シミュレーションエンジン、物理モデリング、訓練アプリケーションなどを包括的に調査し、手動操作のマルチロータードローン運用については、VR(仮想現実)とAR(拡張現実)がパイロット訓練やミッションリハーサルでますます重要になっていることを明らかにしている。論文内では、Flightmare、AirSim、DroneSim、Inzpire Mixed Reality UAV Simulator、SimFlight XRなどの具体的なプラットフォームを分析し、研究用、商用トレーニング向けなど設計戦略を整理している。また、ユーザーの没入感、規制との適合性、実機の挙動の再現など課題も提示している。

参考

■SimFlight XRせミナー参加申し込み:申込はこちら

■SimFlight XR (Meta Quest Store)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

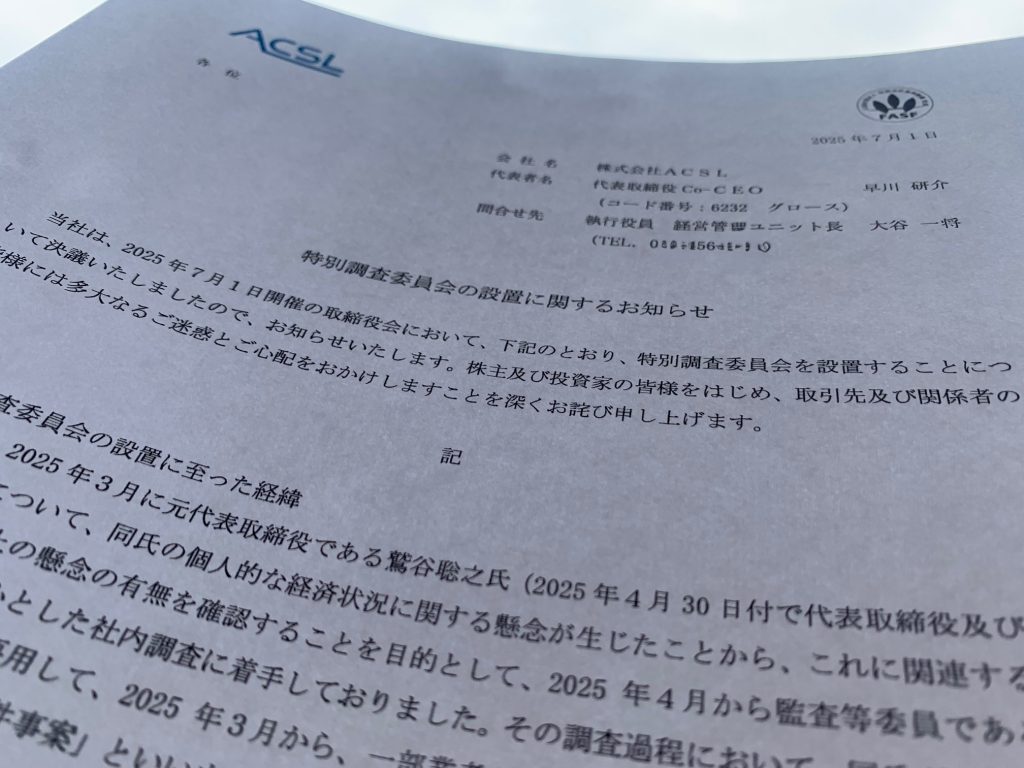

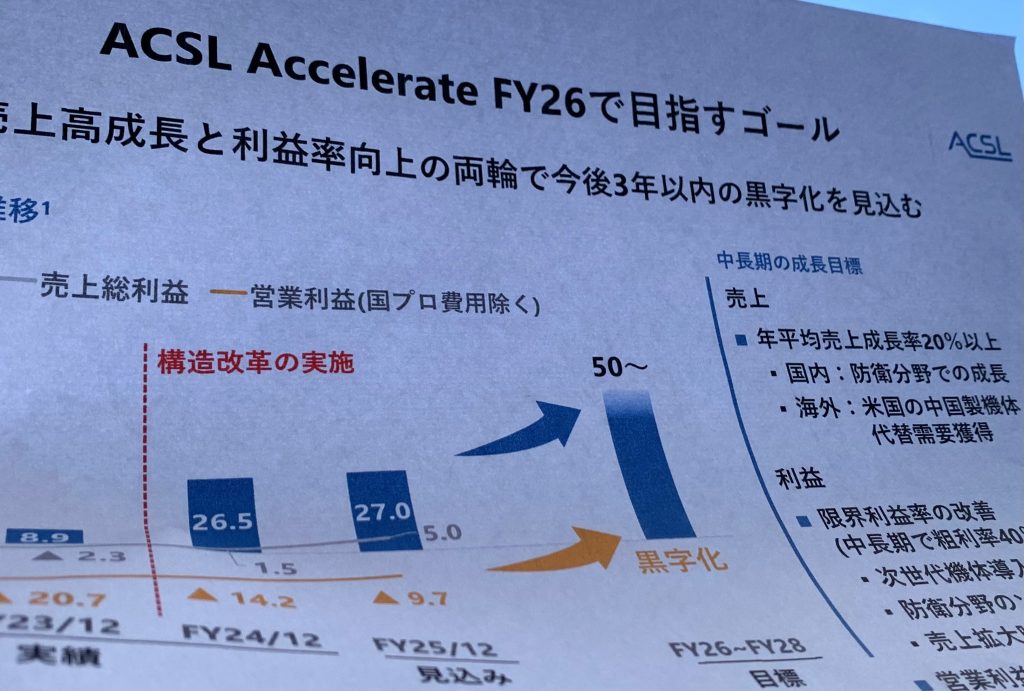

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 株式会社ACSL(東京)は12月23日、2026年度~2028年度を対象期間とする中期経営方針「ACSL Accelerate FY26」を策定した。今後3年間の年平均成長率を20%以上と掲げ、売上高は2025年12月期見込みの27億円を2028年12月期に50億円以上に押し上げる。新製品として軽量の小型空撮機を2026年中盤から後半に、AI搭載の小型空撮機を2028年前半に投入する計画だ。これまでの「ACSL Accelerate FY」シリーズの目標は2度とも未達、または未達見込みとなる中、「ACSL Accelerate FY26」は経営体制刷新を受けて「三度目の正直」に挑むことになる。

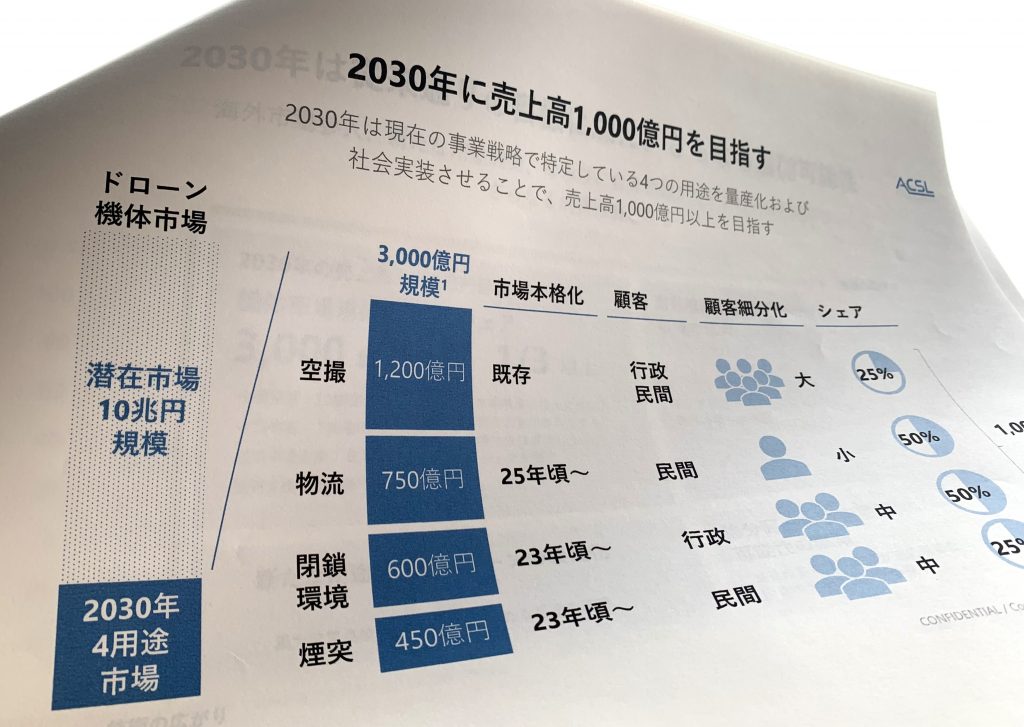

注力市場をインドから北米にシフト 新機体投入も計画

「ACSL Accelerate FY26」は、ACSLが2020年8月に策定した、10年後(2030年)に目指す姿を描いた「マスタープラン」の実現に向けた3か年計画だ。マスタープランでは、2030年に売上高1000億円以上、営業利益100億円以上を「目指すべき姿」として掲げている。「ACSL Accelerate FY」シリーズはこの計画を実現するための中期戦略にあたる。これまでに「ACSL Accelerate FY20」、「ACSL Accelerate FY22」を策定していて、今回の「ACSL Accelerate FY26」は第三弾で、ACSLは「マスタープランの実現に向けた成長の第三章」と位置付けている。

ACSL Accelerate FY26の対象年度は2026年度~2028年度(2026年1月1日~2028年12月31日、12月期ベースの3年間)で、期間を通じた目標売上高を「50億円~」と記した。年平均成長率を20%以上と設定している。ACSLは今年11月、2025年12月決算期の連結売上高見通しを31.5億円から27億円に下方修正している。2025年12月期の会社予想27億円を起点に単純計算すると、年20%成長では約46.6億円となり、50億円達成にはそれを上回る成長が必要になる。目標の50億円達成には成長率の20%以上の「以上」部分が重要になる。ACSLは主に防衛分野や米国市場での既存機の代替需要を重視している。

また2028年度時点での営業損益の黒字化も掲げていて、次世代機投入による利益率改善などを見込む。

重要戦略として①先端技術による機体進化②強靭なサプライチェーンの構築③北米事業の本格拡大④防衛・安全保障分野への貢献⑤社会インフラ維持・管理の国産化⑥持続的な財務基盤強化の6つを掲げている。

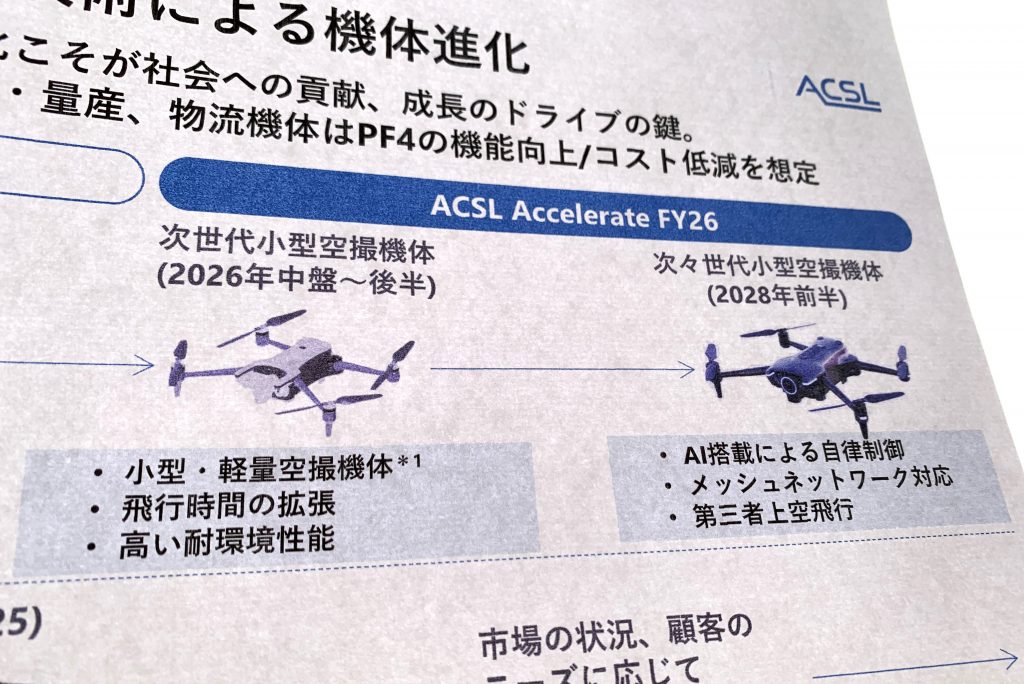

「先端技術による機体進化」として、2種の新型機投入を明記している。ひとつが2026年中盤から後半にかけて、軽量で長時間飛行が可能な小型空撮機を投入する計画で「次世代小型空撮機体」と記載、もうひとつが2028年前半にAIを搭載して自律飛行する小型空撮機投入の計画で「次々世代小型空撮機体」と記載している。

「北米事業の本格拡大」としては、インフラ点検や消防、警察の需要を見込む。現地での連携を進めるほか、米国市場向け製品開発も加速する方針でIRカメラなどを例示している。同社は2023年に「SOTEN」の販売を開始するなど米国市場にアクセスを進めているほか、米国の国防権限法(National Defense Authorization Act、NDAA)が定めるセキュリティ基準に準拠している。特定国由来の通信・部材・ソフトウェアを用いていないことや機体が収集した機密データが敵対的な外国のサーバーに送信されないことを証明する必要があり、準拠していない機体は、連邦政府機関が導入できないため、準拠は米国での追い風になりうる。

ただしFY22ではインド市場に成長機会を見出したが、FY26では北米市場を主要な成長軸として明確に位置付けた。インド市場では一定の売上は計上したものの、持続的な成長にはつながっていない。米国市場ではNDAA準拠を獲得している点がインドと異なるといえそうだ。それでも海外市場の環境変化リスクはつきまとう。

未達続いた『Accelerate』の“三度目”

ACSLの業績はたびたび下方修正に見舞われている。マスタープランを発表した2020年度は当初、14.0億円〜17.0億円と公表していたが、マスタープランを8月に発表したあとの11月に10.0億円〜14.0億円に修正、結局6.21億円で着地し、新型コロナによる実証実験や受注の遅れを理由にした。2021年12月期には決算期を3月から12月期に変更することも発表した。

その後も2022年12月期では純損失を大幅下方修正するなど業績としてはふるっておらず、2023年12月期は期初見通しを非開示とし結果として純損失25.4億円を計上した。2024年12月期には売上高33.4億円と前期比3.7倍に広がりそれまでのピークをつけ、2025年12月期も当初は30億円超を見こんだものの、11月に27億円に下方修正している。

ACSL Accelerate FYシリーズの第一弾となったACSL Accelerate FY20では、2023年3月期の売上高を55億円と掲げていたが、結果として8.96億円にとどまった。しかも計画期間中に決算期を12月に変更したため「8.96億円」は2022年12月期の売上高となりACSL Accelerate FY20の目標値と単純比較ができない数字となるなど混乱を生じた。2022年11月には「ACSL Accelerate FY22」を策定し「2025年度に売上高100億円」を掲げたが、2025年12月下旬時点で27億円とする見通しが公表されている。その中で今回、「ACSL Accelerate FY26」で2028年度の売上高を50億円に設定された。

同社が2020年に発表した2030年に売上高1000億円を掲げるマスタープランは維持している。市場関係者の間には、マスタープランの掲げた数字の達成は遠くなったとの見方が広がる。一方で経営体制はこの間に刷新された。「ACSL Accelerate FY26」が着実に達成されるかどうか市場は注視することになりそうだ。

2026~2028の3年で売上高を50億円以上に押し上げる方針を「目指すゴール」として策定した

機体投入計画

2020年8月に公表したACSLのマスタープラン。2030年の売上高が1000億円と掲げている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。