- 2024.11.28

加賀市(石川県)はドローンやエアモビリティ関連産業の集積を目指す「加賀市次世代エアモビリティコンソーシアム」を設立し、11月26日、市内で設立総会を開催した。コンソは官民26機関が構成員として名を連ね、設立総会には22機関が出席した。中央省庁も関連部署や地元機関などがオブザーバーとして参加することになった。総会は設立趣意書、規約案を確認し、会長に法政大学の御法川学教授を選任した。出席した加賀市の宮元陸市長は「オールジャパンのスター、トップクラス、そうそうたるみなさまが集まった。われわれは空の産業集積を大目標に掲げております。令和4年には国家戦略特区にもなりました。規制緩和も進め世界一ビジネスのしやすい環境をつくり、空への夢を育てたい」とあいさつした。総会には関連する企業、団体の代表者も出席し総会の賑わいを彩った。

宮元市長「一番のビジネス環境で空への夢を」

加賀市次世代エアモビリティコンソーシアムの会長に就任した御法川氏は次世代エアモビリティの現状とコンソーシアムに寄せる期待について「世界では大小あわせて1000もの機体開発が進んでいます。ただし開発は非常に力のいる仕事です。規制、資金などの大きなハードルがいくつもあり、社会的な需要を生み出す取り組みを同時に進めなければなりません。しかし新しい乗り物なので登場すれば市場は一気に花開くと考えられます。コスト競争、つくる人やパイロットなどの育成などを乗り越えることも必要で、これらの方法もみなさんと考えて参りたいと思います」と述べた。

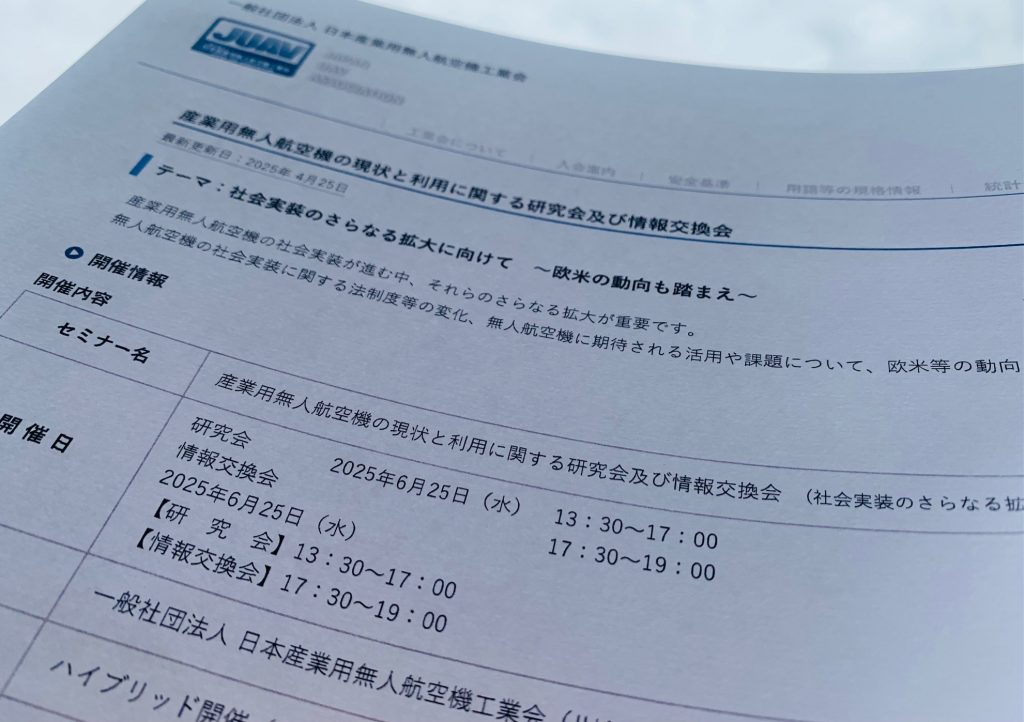

この日は総会に講演会が行われた。登壇したのは経産省次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典氏、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)航空宇宙部次世代モビリティユニットチーム長の安生哲也氏、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)航空技術部門航空利用拡大イノベーションハブの又吉直樹ハブ長、ドローン・ジャパン株式会社の勝俣喜一朗代表取締役。又吉氏は北海道での実施実験期間中のためリモートで参加した。

講演の中で経産省の滝澤氏は官民協議会が策定しているロードマップを最新改訂に言及し、「レベル4までの制度はすでに整えた。あとは社会実装。レベル3.5などの対応、技術開発、環境整備を進める」と解説した。

JAXAの又吉氏は「エアモビリティとドローンが共存するため、同一空域での多数による同時飛行時の空中コンフリクトを避ける必要がある。またユーザーに求められてオンデマンドで飛ぶことが想定される中、空中での待機時間を削減すること、オンデマンドで待つ時間を減らすことなどが課題になります」などと説明し、JAXA内で協調的運航管理の研究開発のために「CONCERTO(コンチェルト)」プロジェクトを進め、課題解決技術の標準化と技術移転を目指し取り組んでいることを説明した。

コンソーシアムに名を連ねた「構成員」は、学校法人金沢工業大学、学校法人法政大学・大学院、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、アルデュエックス・ジャパン株式会社、兼松株式会社、NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン/DRONEBIRD、サンワエアロスペースインダストリー株式会社、株式会社デジタルカレッジKAGA、東レ株式会社、ドローン・ジャパン株式会社、株式会社ドローンショー・ジャパン、株式会社トラジェクトリー、一般社団法人ドローン大学校、ドローントリビューン、日本エアモビリティ総合研究所、一般財団法人日本海事協会、日本航空株式会社、DRONE FUND株式会社、emblem株式会社、HIEN Aero Technologies株式会社、HIREC株式会社、株式会社JALエンジニアリング、株式会社NTTコミュニケーションズ、MS&ADインターリスク総研株式会社、PwCコンサルティング合同会社、Skyports株式会社。オブザーバーは内閣府地方創生推進事務局、総務省総合通信基盤局、総務省北陸総合通信局、経済産業省製造産業局、経済産業省中部経済産業局、JAXA、NEDOがオブザーバーとして参加開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構。

設立総会であいさつする加賀市の宮元陸市長

会長に選出された法政大教授の御法川学氏。HIEN Aero Technologies株式会社の代表でもある

コンソーシアム設立に尽力してきたデジタルカレッジKAGAの斎藤和紀代表

総会後の講演会も大勢の参加者でにぎわった

報道陣の放列の前で記念撮影に臨むコンソメンバー

コンソーシアム構成員メンバーの記念撮影(公式)

設立総会が行われた会場

加賀市役所

加賀市役所の壁には特区に選ばれたことを知らせる幕が掲げられている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

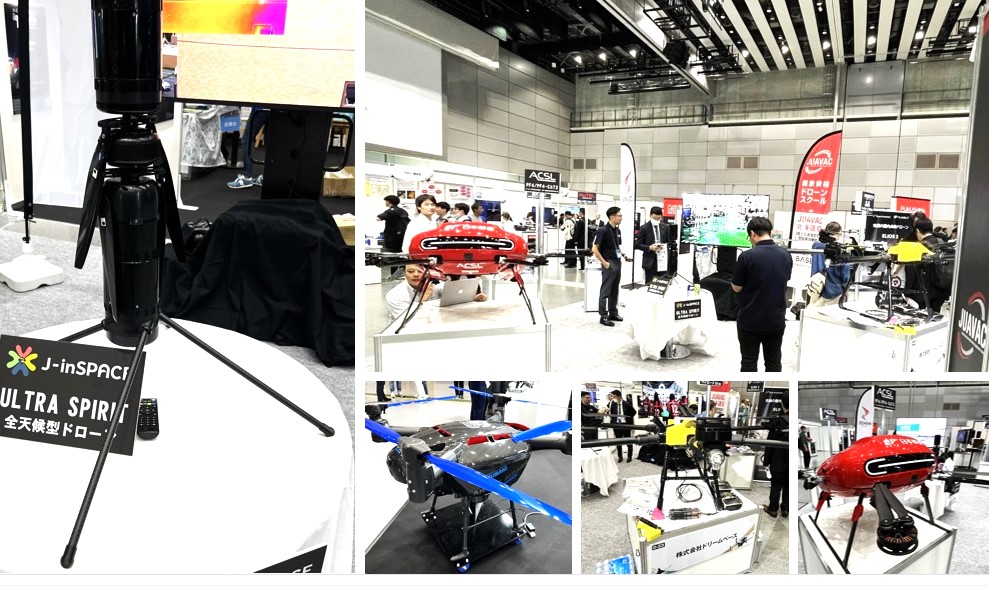

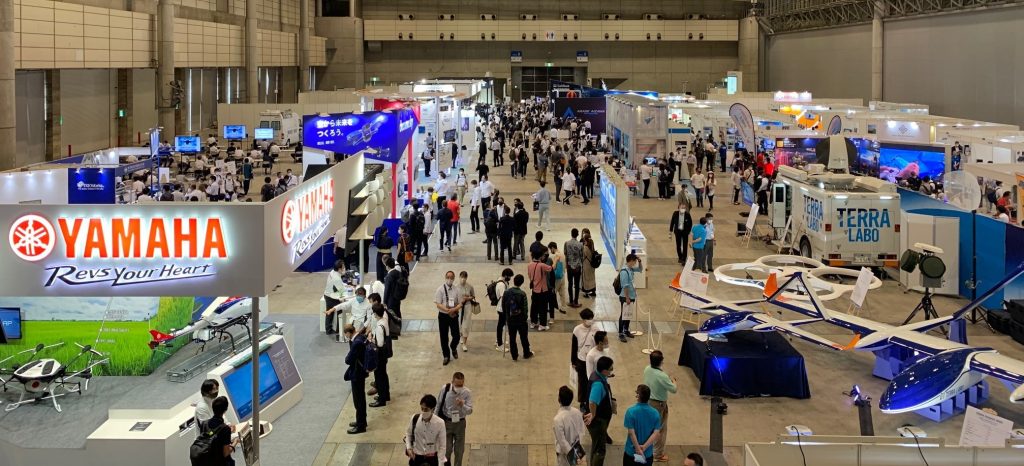

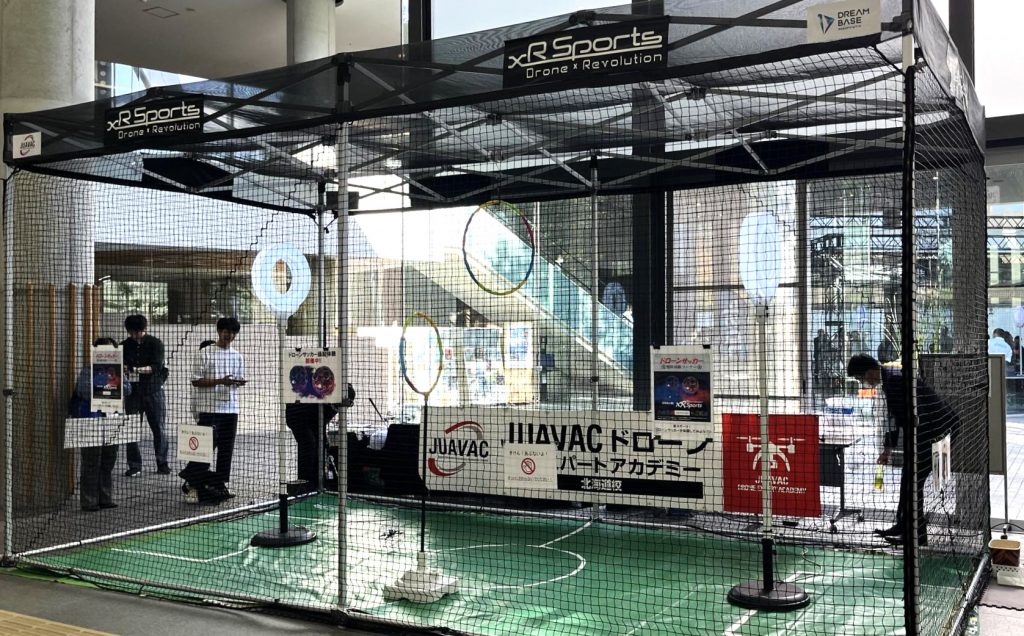

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 第3回ドローンサミットが10月1日、札幌札幌コンベンションセンターで開幕した。会期は2日間。32の関連ブースが来場者を迎える。講演などのステージ催事も多く催される。初日の10月1日は北海道内外から多くのドローン関係者が訪れた。会期は2日まで。

神戸、長崎に次ぐ開催 展示、デモフライト、ステージ

第3回ドローンサミットは経済産業省、国土交通省、北海道が主催。地元北海道のデジタル技術見本市、「北海道ミライづくりフォーラム」と同時開催となる。ドローンサミットは2022年に神戸、2023年の長崎に続く開催。展示のほかデモフライト、識者や事業者による講演、セミナーなども開催される。

初日にはSkyDriveや大阪府などが登壇する「空飛ぶクルマのミライ~大阪・関西万博とその後の社会実装の展望~」、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)による「能登半島地震における災害時支援報告と今後に向けて」などが行われた。2日目も全国新スマート物流推進協議会などによる「ドローン物流を組み込んだ新たな社会インフラの現在地と今後の展開」、DRONE FUNDや北海道大学、NEDOなどが登壇する「北海道の空の未来とは ~エアモビリティ前提社会に向けて~」などいくつものステージが会場を彩る。

(写真はいずれも田口直樹氏が撮影)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.1.11

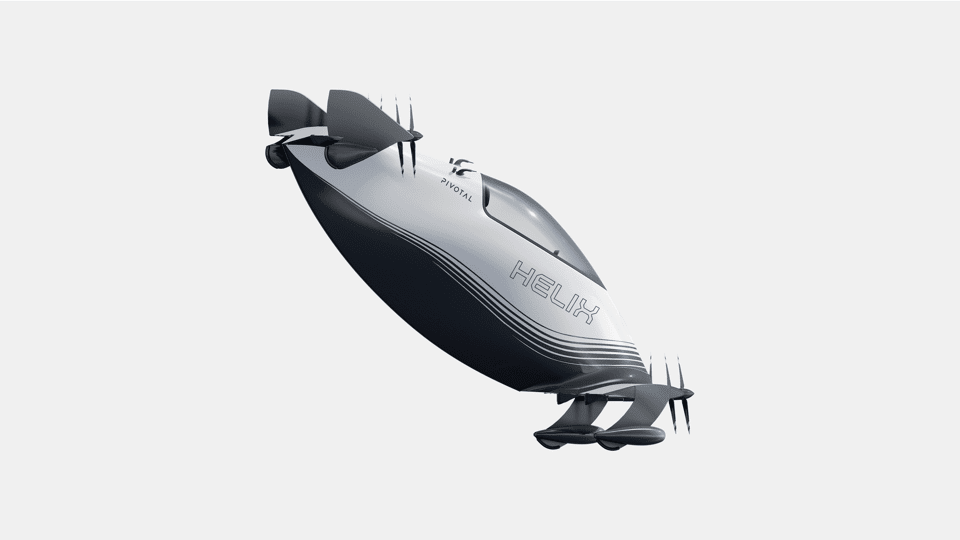

乗用eVTOL開発の米Pivotal社(ピヴォタル、旧Opener)は1月9日、米国で1人用パーソナル・エアリアル・ビークル(PAV)、Helix(ヘリクス)の販売を始めた。基本価格は「パッケージ1」で19万ドル(約2800万円)、外装、装備を充実させたパッケージ2が24万ドル(3400万円~)、デジタルフライトパネルなどを備えるフライトデッキを装備し自在な外装を楽しめるパッケージ3が26万ドル(3800万円)などとバリエーションがある。ヘリクスはバッテリーで動く軽量のeVTOL(電動垂直離着陸)機で、米国内で所定の条件下で当局の免許不要で飛ばせるパート103ウルトラライト級にあたる。早ければ6月に納品される。

ウルトラライト級のPAV 個人需要開拓の起爆剤として日本でも関心喚起へ

米PivotalのHelixは、Pivotalの前身Opener社時代に開発していた一人乗りPAV、「BlackFly」をベースに新たなシート素材を採用したほか、モバイル対応の先進的なビュースクリーンを搭載し、キャノピーのアップグレード、カスタム外装など、数々のデザイン改良を取り入れた刷新モデルだ。

8つの固定ローターと2組のタンデム翼を持つシングルシートPAVで、ローターも翼も機体に固定されていてティルトさせることはできない。代わりに機体全体を傾けて浮上から巡行へに切り替えるティルト・クラフト・アーキテクチャを採用している。幅414㎝、長さ408㎝、高さ140㎝。何も積まない状態での重さは約16㎏だ。

3 つあるシステムのいずれかに障害が発生した場合でも、他の 2 つのシステムで障害をカバーするトリプルモジュラー冗長性を備えるほか、短時間で確実に展開するバリスティックパラシュート、緊急時に水上に降りられるためのフロートなど水上機能、確実な着陸を支援する下向きの着陸カメラ、ADS–B(送型自動従属監視、Automatic Dependent Surveillance–Broadcast)も搭載する。

購入できるのは米国の18歳以上で、体重が220ポンド(約100㎏)以下、立っている時の身長が6フィート5インチ(約196㎝)以下、座っている時の身長が3フィート3インチ(99㎝)以下の希望者。米国内の空港から離れた混んでいない場所など定められたエリアで、海抜5,000フィート(約8,000メートル)までの上空で飛べる。米国には、クラスGと呼ばれる航空管制の管理外の日の出から日没までの間であれば飛行可能(Class G airspace over uncongested areas in the daytime)というルールがあり、これに準拠する。個人の短距離移動や空中散歩などのエンターテインメント利用を想定している。

パッケージ1からパッケージ3までのライイナップがあり、基本のパッケージ1(19万ドル)は、ピュアホワイトとカーボンファイバーの外装仕上げで、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、標準フライトデッキ、HD着陸カメラ、レベル1充電器、ビークルカート、包括的なパイロットトレーニング、標準保証が含まれる。

パッケージ2(24万ドル)にはトレーラーとデュアルウィングカートがつく。2つの充電器、4Kランディングカメラ、ADS-B航空管制システム、統合プロポ、延長保証が含まれている。具体的には、グロスホワイトとストライプのカーボンファイバー外装、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、標準フライトデッキ、着陸支援、録画、共有機能付き4Kカメラ、統合された航空またはGMRS無線セット、ADS-BインおよびリモートID航空交通システム、レベル1およびレベル2充電器、カスタムカップリングケーブル、デュアルウィングカート付き輸送トレーラー、ビークルカート、包括的なパイロットトレーニング、保証がセットになる。外装は胴体上部がグロスホワイトで、胴体下部にストライプ状のブラックカーボンファイバーを組み合わせる。

パッケージ3(26万ドル)ではスタイルのデザイン性を高めたことが特徴だ。グロスホワイトとカーボンファイバーで仕上げ、さらにティール、コッパー、シルバーのアクセントカラーを選べる。また、外装をフルカスタムすることも可能だ。このほかの具体的な内容は、カスタム航空機マーキング、透明または着色キャノピー、オプションのキャノピーセラミックトップサイドコーティング、プレミアムフライトデッキ、着陸支援、録画、共有機能付き4Kカメラ、ビーコンライト、統合型航空無線またはGMRS無線セット、ADS-Bイン、ADS-Bアウト、リモートID航空交通システム、統合型緊急探知機(ELT)、レベル1およびレベル2充電器、カスタム・カップリング・ケーブル、デュアルウィングカート付き輸送トレーラー、ビークルカート、総合操縦訓練、ゲスト向けの包括的パイロット・トレーニング、保証などとなっている。

PAVとしては米LIFT社のヘクサ(HEXA)が2023年3月、大阪市の大阪城公園でGMOインターネットグループ株式会社(東京)の熊谷正寿グループ代表が搭乗した飛行が披露されている。日本では一人乗り、個人用途のエアモビリティ市場や制度整備は着手できていないが、2025年の大阪・関西万博で旅客用としてのエアモビリティ(いわゆる空飛ぶクルマ)の運用が現実味を帯びる中、一人乗りの手軽なエアモビリティ、PAVの注目度は高まりそうだ。

Helixの公式サイト

着陸4Kカメラが着陸を支援する

機体に記号をペイントできる

トレーラーで移動させることができる

パッケージ3では外装のフルカスタムが可能だ

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

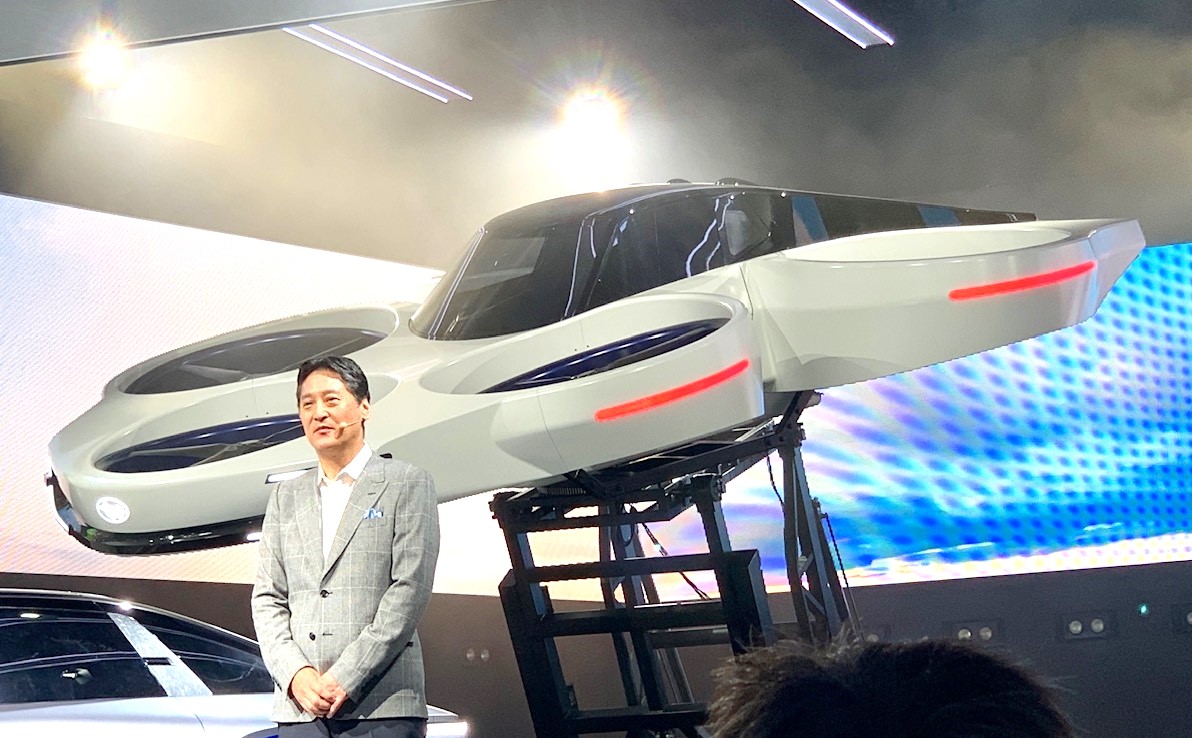

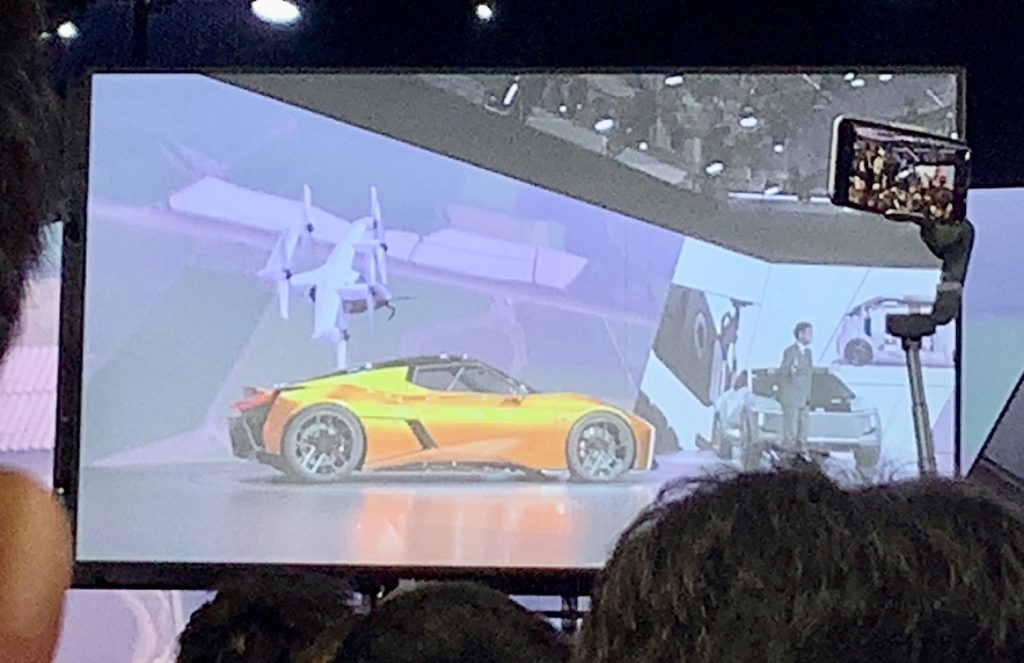

東京・臨海部の大規模展示会場、東京ビッグサイトで10月26日から11月5日まで開催されたJapan Mobility Show2023は、AAM(次世代エアモビリティ、いわゆる空飛ぶクルマ)の、社会受容性を格段に引き上げた催事として記憶される可能性が高い。トヨタ、ホンダ、SUBARU、スズキなど大手自動車メーカーは空の移動を表舞台に載せ、今後の展望を来場者に印象付けた。米Joby Aviation、日本のSkyDriveはAAMの知名度や認知度を愛好家やマニアの水準から市民、生活者、消費者に拡大し、期待を引き上げた。期待先行の印象が強いAAM開発はまもなく、米アドバイザリ大手、ガートナー社が提唱する「ハイプサイクル」で指摘される「幻滅期」への準備も併行させる時期にさしかかる。

トヨタ社長背後のスクリーンに出資先米Jobyの映像、Joby実機も SUBARUはサプライズでコンセプト機体

トヨタ佐藤恒治社長のプレゼンテーションではスクリーンに投影された映像の中でトヨタが出資するJobyS-4の映像が投影されトヨタの空への意気込みを印象付けた(10月25日) Japan Mobility Show2023は公開前日の10月25日に行われたメディア公開以降、メディアの報道、SNSでの拡散などで多くの市民の「行きたい展示会」に躍り出た。東京モーターショーの刷新で展示範囲を自動車関連から乗り物に拡大し、主役の自動車に加え、AAM関連のプロダクト、技術にも光が当たることになった。自動車産業そのものもAAM関連への関与や展望を打ち出し、来場者に近未来を強烈に印象付けた。

トヨタ自動車の佐藤恒治社長は10月25日午前8時半、同社が設置した巨大ブースにステージに立ち、国内外からつめかけた人垣ができるほど大勢の報道陣を前に、「トヨタのブースで伝えたいのは多様性あふれるモビリティの未来です」と、バッテリーEV、IMV 0(アイエムブイ ゼロ)、KAYOIBAKOの3つを中心にプレゼンテーションをした。AAMへの直接の言及はなかったが、佐藤社長の背後の大型スクリーンに映し出されたコンセプト映像に、同社の出資先、米Joby AviationのeVTOLエアクラフト「S-4」の映像が投影される場面があり、トヨタのエアモビリティ分野への関心を印象付けた。

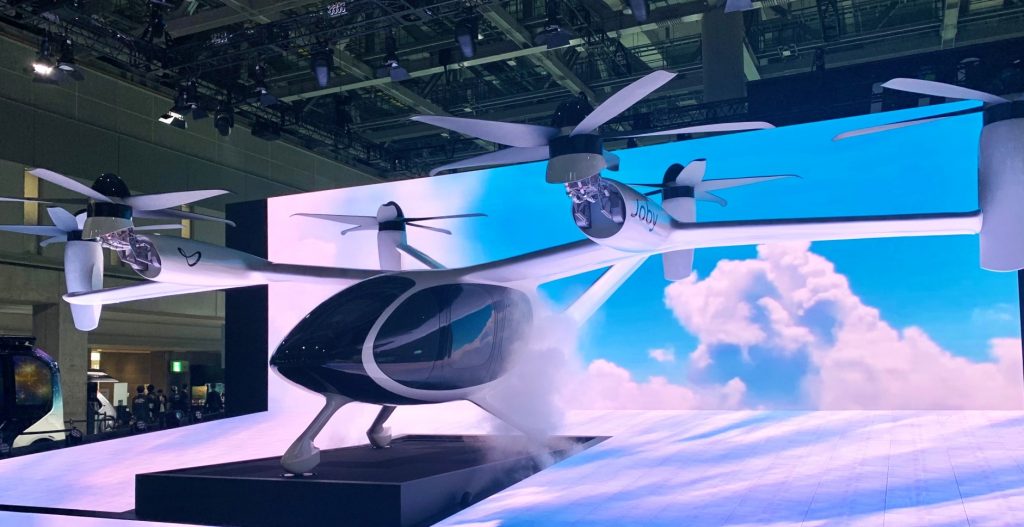

JobyのS-4は、原寸大のモックアップが、トヨタのブースとは別の会場内のブースに展示され、来場者がスマホで撮影するなど存在感を放った。JobyはANAホールディングス株式会社とチームを組み、2025年4月に開幕する大阪・関西万博で、利用者を載せて飛行する4つの事業者グループのひとつに決定している。「S-4」はトヨタが駆動系の開発に参加しているほか、型式証明の交付を日本の航空局に申請がされていて、日本での飛行を待ちわびる視線を集めた。

日本発AAMの現時点での代表格のひとつ、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)も型式証明を申請している「SD-05」の5分の1サイズモデルを展示し、来場者の足を止めた。展示された場所はスズキ株式会社(浜松市<静岡県>)が展開しているブースの一角だ。SkyDriveは6月にスズキとの協力関係について基本合意書を交わしていて、スズキグループの工場を活用して2024年春ごろに機体の製造に着手したい意向だ。SkyDriveは代表の福澤知浩氏の出身企業であり、SkyDriveへのスポンサーでもあるトヨタと縁が深いが、Japan Mobility Showではスズキとの連携を印象付けたことで、自動車業界をあげたエアモビリティ支援体制構築の進展が期待される。

メディアの間で当初、最大の話題のひとつとなったのが、株式会社SUBARU(東京)のエアモビリティ発表だ。トヨタから1時間後の10月25日、午前9時30分にスバルのブースのステージに登壇した大崎篤社長CEOは「自動車業界は100年に一度の大変革期を迎えていると言われ数年がたちます。本日は次世代モビリティとしてふたつのコンセプトモデルを披露します」と宣言。軽快な音楽とともに最初のコンセプトモデル「SUBARU SPORT MOBILITY Concept」が紹介された後、音楽が切り替わると、背後のパネルが中央からふたつに開き、奥からリフトアップされた機体がせり出した。メディアがいっせいにフラッシュをたくなか、せり出した機体はステージでファッションショーのモデルのように右左に動いたり、正面を向いたりして、洗練されたデザインをアピールした。

大崎CEOはこの機体を「SUBARU AIR MOBILITY Concept」と紹介。「電動化、自動化技術が進歩し航空機の世界でも空の移動革命を実現する新たなエアモビリティへの期待が高まっている中、スバルが目指すより自由な移動の未来を示したコンセプトモデル。現在、自動車部門と航空宇宙カンパニーが協力し飛行実証を進めています」と紹介した。6つのローターを持つ電動機だが、スペックは今後詰めるという。

公開前日の10月25日に開催されたプレスデーの午前8時半、トヨタのブースにはこれだけの人垣ができた。全員メディア関係者だ。注目度の高さがうかがえる(10月25日)

ステージ奥のパネルがわれ、中からせり出すように登場したSUBARUのエアモビリティコンセプト(10月25日)

SUBARUのブースは一般公開日にも多くの来場者がカメラを向けた(11月2日)

エアモビリティにも言及したSUBARUの大崎篤CEO(10月25日)

トヨタのプレゼンテーション中の動画に登場したJobyのS-4はトヨタとは別のブースで実物大のモックアップが公開された。ANAホールディングスと連携し大阪・関西万博での飛行が期待されている

スズキブースの一角に展示されたSkyDriveの「SD-05」の5分の1スケールモデル。米JobyのS-4とともに、大阪・関西万博での飛行が期待されるモデルのひとつ

SkyDriveブースを訪れた同社の福澤知浩代表(10月25日)

来場者の期待感を刺激する装飾も効果的だった(10月25日午前8時)

一般公開後は入口前からスタッフが来場者の往来整理にあたった(11月2日午前11時)

一般公開期間の午前中は入口にたどり着くまでに行列ができ、入場前に人気ぶりを実感できる(11月2日) ホンダ東氏「時短価値提供に向けターゲットレンジ400㎞へ」

空モノへの力の入れようが伝わるホンダのブース(11月2日) 本田技研工業株式会社(ホンダ、東京)のブースは、見る角度によっては自動車より飛ぶ乗り物が目立つほどに空への展開をアピールした。小型ビジネスジェット「HondaJet Elite II」の搭乗体験モデルの隣に、8つの揚力用ローター、2つの推進用ローターを搭載する開発中のAAM、「Honda eVTOL」の縮小モデルを展示した。

Honda eVTOLは名称に電動を示す「e」が入るが、ガスタービンを搭載している。シリーズ式ハイブリッドと呼ばれる方式で、ガスタービンは電力の生産に使われ、その電力はバッテリーに溜めて機体を動かす。ガスタービンで得られた力を推進力には使われない。機体が電気で動くのでガスタービンを搭載していても「e」がつく。

ホンダはHonda eVTOLの安全性、快適性、静粛性を前提としていて、利用者が感じる価値はその先にあると考えている。重視しているのは時短価値だ。

開発プロジェクトリーダーを務める株式会社本田技術研究所(和光市<埼玉県>)先進技術研究所新モビリティ領域チーフエンジニアの東弘英氏は、DroneTribuneの取材に、「空港に行かなくてもより身近に空を体験して頂けることが新しい価値だと思っています。身近であるためには安全や静粛性は前提です。利用者が『いいね』と感じる価値はさまざまあると思いますが、われわれはその中でもまずは、時短価値が大事だと考えています。そのためにはショートレンジでは価値が出しにくい。たとえばクルマを使えば10分で行けるところにHonda eVTOLでは5分で行けたとしても時短価値は少ないと考えられます。ひょっとすると降りてから乗り換えるとさらに時間がかかる可能性すらある。ある程度のレンジがないと時短価値が出せない。ガスタービンの搭載もそのためです。ターゲットレンジは400㎞です」と話し、出発点から目的地までの移動時間の短縮に挑む。

縮小スケールで展示されたHONDA eVTOL。ガスタービンの搭載で400㎞航続を目指す(10月25日)

HONDA eVTOLについてDroneTribuneの取材に応じる本田技術研究所の東弘英シニアチーフエンジニア(10月25日)

HONDA JETも呼び物展示のひとつ。「東京モーターショー」から「Japan Mobility Show」への衣替えを象徴していた

HondaJet Elite IIは内部の快適性やステイタス感がウリのひとつ。搭乗体験モデルには行列ができた 「ドローンツアー」のFPVの臨場感体験に感激の声続出

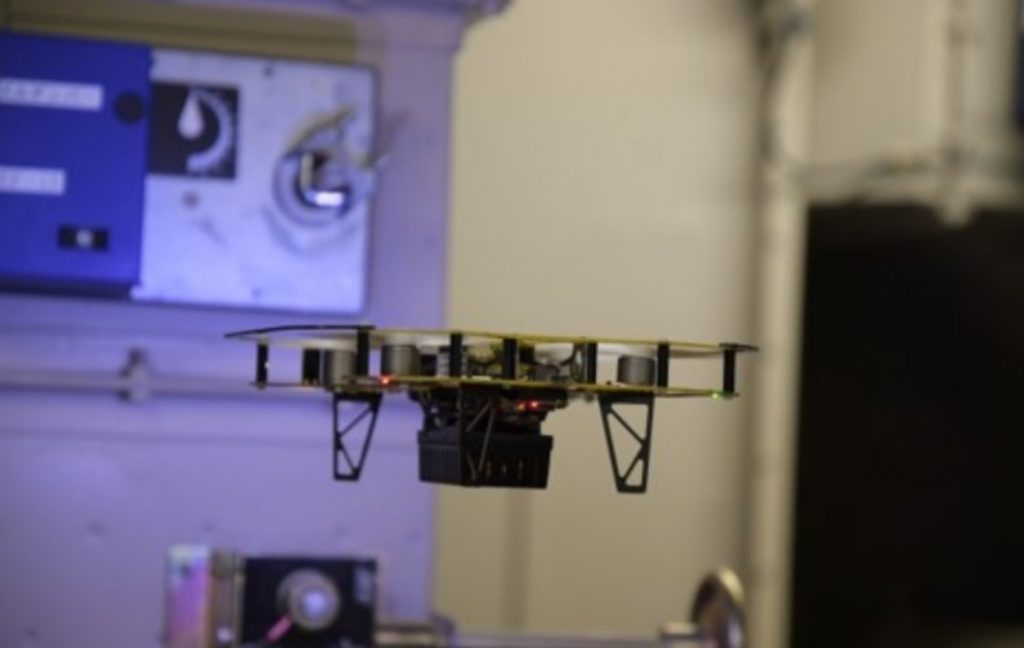

ドローンの操縦席に乗ることができたらどんな体験ができるか。そんな願いを叶えるために登場したドローンエンタテインメントとトムスのブースはFPVの臨場感に満足の声が続出した Japan Mobility Showの「飛ぶもの」はAAMにとどまらない。株式会社エアロセンス(東京)やブルーイノベーション株式会社(東京)などドローンに力を入れている企業や、気球で宇宙旅行を企画しているか株式会社岩谷(いわや)技研(札幌市<北海道>)、自律航行技術で知られ、ストレッチャーロボットが海外メディアでも取り上げられた株式会社アトラックラボ(三芳町<埼玉県>)なども数多く登場している。ブルーイノベーションはトヨタが開発したドローンポートシステムをUCCホールディングス株式会社(神戸市<兵庫県>)などのスペースで実演。ドローンから届いたコーヒーをポートに降ろしたのち自動走行のAGVに乗せ換えて届け先まで走行する様子を再現している。

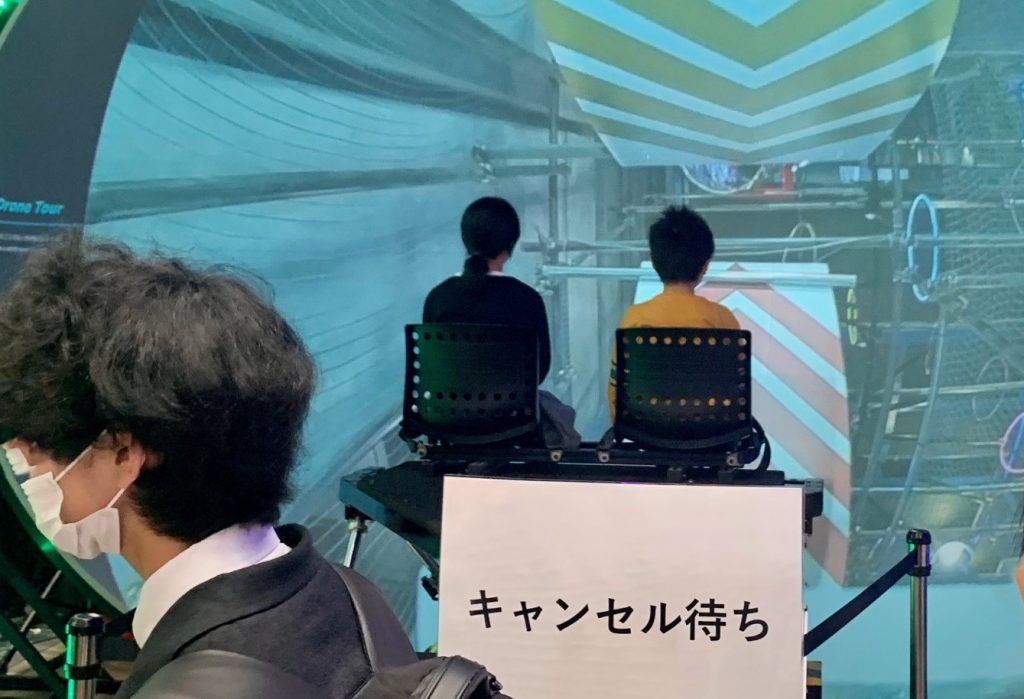

連日行列を作っていたのは、マイクロドローン関連事業を展開する株式会社ドローンエンタテインメントが株式会社トムスと連携して展開していた体験型ブース、「ドローンツアー」だ。球体型スクリーンの手前にシートが用意され、そこに座ると同社代表でドローンレーサー元日本代表の第一人者で横田淳氏が撮影した全国の名所の映像が流れる。映像にあわせてシートが振動したり傾いたりして、まるで映像の中を自分が飛ぶ感覚を味わえる。よりリアルな体験を楽しむ方法として、横田代表がその場で飛ばすFPVドローンのとらえた映像を浴びることもできる。球面スクリーンの隣に設置された特設フライトスペース内をドローンが飛ぶと、シートに座った来場者はそのドローンの操縦席にでもいるかのような臨場感が味わえる。

一般公開期間中は連日、午前の予約開始直後に埋まる盛況ぶり。会場にはキャンセル待ちのレーンも用意され、そこにも連日、来場者がつめかけていた。

一般公開日に3人組で参加した女性の一人は「報道で見て、知人から聞いて参加しました。期待していたよりも、ずっと楽しかったです。なにより、よく言われる臨場感ってこういうものか、と感じました」と感激した様子で話した。いっしょにいた女性も「有料でも乗ります。ほかで味わえないから。あの映像を味わえるようにドローンを操縦したくなりました」と話していた。

Japan Mobility Show2023はAAMへの期待を高め話題性を作ることに成功した。社会実装にむけて実用局面に移行する。米ガートナー社が提唱する期待の増減を示すハイプサイクルによると、新しいテクノロジーは話題性とともに登場すると、一気に期待値があがるが、その後、期待と現実との落差を目の当たりにすることで一時的に急降下することになる。その後、真価の適切な評価を経て社会システムに採用され、実装に至る。AAMも急上昇した期待の社会実装への道筋を構築する局面に入ることになる。

行列ができたドローンツアーの前で説明する株式会社ドローンエンタテインメントの横田淳代表

連日、予約開始とともに席が埋まったドローンツアー。キャンセル待ちレーンも設けられた

ドローンレースの元日本代表でもある横田淳さんがその場で操縦(右端)。横田さんのドローンにまるで乗っているかのような体験も満喫できる。

UCCのコーヒーが無人で運ばれてくる体験。ドローンがポートにおり、荷物がAGVに渡され、AGVが運んでくる。ポートはトヨタが開発しブルーイノベーションが開発を支援した

岩谷(いわや)技研が展示した宇宙旅行体験のできる気球のモデル

雷からドローンで電気をとる実験の様子も再現 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローンやエアモビリティの実装について話し合う「ソラカタの集いvol.1~さあ、空を語ろう。Let’s talk about the sky~ vol.1」が6月25日、東京・羽田の羽田空港旅客ターミナル・第1ターミナル(T1)の「ギャラクシーホール」で開催される。社会実装に必要な「もうひと踏ん張り」についてフリートークやパネルディスカッションで掘り下げる。参加費は原則3000円。学生は無料だ。イベント管理サイトPeatixに設けられた専用ページから申し込む。申し込み締め切りは6月18日。開催翌日の6月26日にはドローンの大規模展示会「JapanDrone2023」(一般社団法人日本UAS産業振興協議会主催、株式会社コングレ共催、千葉・幕張メッセで28日まで)が開幕するため、ドローン談義の盛り上がりを演出しそうだ。

JapanDrone2023の開幕前日に開催 自由な発言を奨励

開催日の6月25日は、ドローンやエアモビリティの大規模展示会、「JapanDrone2023」が千葉・幕張メッセで開幕する前日にあたる。関係者、関心層がドローンやエアモビリティによる議論が高まるタイミングでもあり、参加者同士での情報収集やJapanDrone2023の注目点の確認などで盛り上がりそうだ。

「ソラカタ」運営事務局は、会場内での自由な意見交換を尊重していて「参加者は、会場内で会話された内容について、会の終了後、『その情報を誰が発言したのか』、『その会議にどのような参加者がいたのか』を明らかにする形で情報を出さないことを共通ルールとします」と掲げている。

■催事:ソラカタの集い

■日時:2023/06/25 (日)、10:00~14:00

■会場:羽田空港第一ターミナルビル「ギャラクシーホール」

(東京都大田区羽田空港3―3−2)

主催者の発表は以下の通りだ。(告知サイトはこちら)

ソラカタの集いvol.1 ~さあ、空を語ろう。Let’s talk about the sky~

✈︎本会への想い

ドローンや空飛ぶクルマの社会実装に向けた議論はこの数年で大きく進んできました。しかし、ドローンや空飛ぶクルマが当たり前に飛び、私たちの生活の課題を解決し、よりよい生活をもたらすにはもうひと踏ん張り頑張る必要がありそうです。そうした社会の実現のため、この業界に関わる一人ひとりがそれぞれの持ち場で力を尽くし、思い描く社会の実現を手繰り寄せていくことが必要です。同時に、新たな産業領域だからこそ組織の垣根を超え、関係者で手を携えて取り組んでいくことが必要だと考えています。そして、新たな産業や新たな社会を作っていくというわくわく感を皆で共有しながら、ともに歩みを進めていくことが出来ればと思っています。「ソラカタ」は、ドローンや空飛ぶクルマにとどまらず、空をより自由に移動したい、空を活用して新たな社会をつくりたい方(「ソラカタリスト」)のみなさんと、空について語ろう、という会です。本会を通じて、次につながる素敵な出会いがあり、新たな社会を皆でつくっていくきっかけとなれば幸いです。

ソラカタ事務局「世話人」一同

✈︎本会の目的

空モビについて、関係者でただただ意見を交わしたい

あの人と話をしてみたら何か生まれるかもしれないが、なかなか会える機会がいない

新たに空モビ業界に進出してみたい、もうこの業界の熱い人間をみんな集めて私の熱い思いを聞いてほしいなど、空モビに対する”燃え滾る想い”を持った皆様が一堂に会し、”次の一歩”を踏み出すため、ドローンや空飛ぶクルマをはじめとした空のモビリティに関する業界の横のつながりを生み出すことを目的として開催いたします。

これからこの産業に関わりたい、このような集まりに参加したことがない方も大歓迎です。当日どのような方が来ているのか分かるようにするとともに、人をつなぐコンシェルジュのようなメンバーが会場に複数いますので、積極的におつなぎ致します!

また、これからこの産業に関わってみたいという学生の方もぜひご参加ください。

学生の方は参加費無料で参加可能です。

学生を応援してくださる社会人の方は「Pay Forwardチケット」をぜひご購入ください!1枚につき500円をプールし、学生の方の参加費に充てさせていただきます。

なお、本会は、参加者の自由な意見交換を促進するため、参加者は、会場内で会話された内容について、会の終了後、「その情報を誰が発言したのか」、「その会議にどのような参加者がいたのか」を明らかにする形で情報を出さないことを共通ルールとします。業界関係者の方もぜひ積極的にご参加ください。

✈︎当日の大まかな流れ

09:45 開場

10:00 開宴・事務局挨拶

10:10 フリートーク

10:30-11:15 パネルディスカッション(eVTOL)/参加者によるショートプレゼンテーション①

12:30ー13:15 パネルディスカッション(ドローン)/参加者によるショートプレゼンテーション②

13:50 クロージング

14:00 閉会

✈︎定員 300名

※イベントの参加申込は先着順となります。参加ご希望の場合はお早めにお申し込みいただけますようお願い申し上げます。

✈︎参加費

3,000円 (参加お申込み時前払い)

※軽食、ソフトドリンクを会場にご用意します。

✈︎お申込み方法

6月18日(日)までに、参加申込フォームよりお申し込みをお願いいたします。なお、定員に達し次第募集を締め切らせていただきますこと、ご了承ください。

※参加申込と同時に参加費のお支払いが必要です。注意事項をよくご確認の上、お申し込みをお願いいたします。

※万が一参加登録をキャンセルされる場合には、こちらのページをご確認のうえ、キャンセルのお手続きをお願いいたします。

✈︎アクセス

羽田空港第1ターミナル「ギャラクシーホール」

大田区羽田空港3丁目3−2 第1ターミナル 6階 マーケットプレイス

※第1ターミナルマーケットプレイス中央奥のエレベーターを6階で降りていただき、正面突き当たりが会場になります。

✈︎主催

「ソラカタ」事務局

本会は、本会の趣旨・目的に賛同したメンバーが、所属する組織とはかかわりなく個人として主催するものです。

企画に賛同してくださった賛同人の方々(敬称略)

伊藤 康浩、保理江裕己、信田光寿、森理人、山本健一、冨士原 大介、手塚究、石尾拓也、櫻井崇晴、上野長安、山本 広作、岩井隆浩、みなみまさき、五十嵐広希、中島真之介、高森美枝、北山剛、中井 佑、久保大輔、瀨戸 優輝子、岡澤 佳祐、牛嶋 裕之、武田 光平、中村 康平、杉本 展将、松島 敏和、赤井 大晃、田口 直樹、海老原 史明、信江 一輝、渡邊 貴史、出口 弘汰、高橋 祐児、李 顕一、岸 信夫、田倉 慶三、徳見 栄一、高橋 裕、日向彩乃、梅澤 裕佳

「ソラカタ」の会場

会場のホールが隣接する羽田空港の展望デッキ

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.5.19

大阪・関西万博での実現が期待される、いわゆる「空飛ぶクルマ」などのエアモビリティへの関心が高まる中、DroneTribuneは、3月に米LIFT社が開発した1人乗りエアモビリティ、HEXA(ヘクサ)を操縦する様子を公開したGMOインターネットグループの熊谷正寿グループ代表にインタビューした。飛行機やヘリコプターの操縦の資格を持ち、空を飛ぶことに詳しい熊谷氏は、HEXAの操縦体験について不安を感じることは一切なかったと明言し、そのうえで「われわれは空飛ぶクルマをお守りする」と、サイバーセキュリティ、情報セキュリティを手がける企業グループとしての使命感を鮮明にした。また3月に行った飛行の公開も、可視化しにくいセキュリティを、身をもって示す意味があったと明かした。

「空飛ぶクルマ、飛行は技術的に問題ないレベル」

DroneTribuneのインタビューに応じたGMOインターネットグループの熊谷正寿グループ代表 空飛ぶクルマなどエアモビリティの実現が期待される大阪・関西万博は4月13日に開幕まで2年となる節目を迎え、プレ万博など地元を中心に機運を高める催事が企画されている。GMOの熊谷氏はこれに先立つ3月15日、大阪城公園で丸紅株式会社が主催したHEXAの飛行デモンストレーションに、日本人で初めてライセンスを取得した操縦者として参加し、自身が飛行する様子を公開した。万博開幕まで2年を切り、エアモビリティへの関心がますます高まっていることから、熊谷氏に尋ねる機会を得た。インタビューは、都内のGMO本社で行われた。

――空飛ぶクルマやエアモビリティの現時点での話題には、安全、安心がついてまわります。操縦者の立場としてどう感じますか

熊谷氏 「私は飛行機で双発エンジン航空機の免許を持っており、ヘリコプターでも同じように双発エンジンの免許を持っております。その意味で空飛ぶ乗り物のライセンスは、今回のHEXAで3種類目となり、空の安全は常に意識しています。どの観点から論じるか、による面がありますが、まず申し上げたいのが動力の数の観点です。HEXAはこの点で飛行機やヘリコプターと比べると最も安心できる乗り物と言ってよいと思います。なぜなら、飛行機の動力の数は2つ、ヘリコプターも双発の場合で2つなのに対し、HEXAは小型のプロペラが18基あり、ローターのひとつひとつに動力であるモーターがついています。ひとつの動力が失われた場合も安全性に問題はありません。ここは安全を語るうえでお伝えしたい点です。このほか空域の観点もあります。

――それはどんな?

熊谷氏 「飛ぶ空域が異なるということです。飛行機の場合は3万から4万、5万フィート。プライベート機がより高く、民間機だと3万3000フィートあたり、ヘリなら都内だと2000フィートとか3000フィートといった具合です。それに対し空飛ぶクルマはそれよりずっと低い。陸上交通の場合は電車も自動車もほぼ地上を動きますので、その観点からも議論できるかもしれません。航空管制の整備はこれからですが、日本の場合は特にしっかりしています。議論の最中の型式などルールづくりの中で出てくる論点もあると思います」

――快適性などは

熊谷氏 「HEXAはFAA(米連邦航空局)が『Part103』と呼ぶウルトラライト級に位置付けられています。ものすごく軽くてとにかく飛ぶことを最優先した機体です。小回りがきく分、扉がなくて、夏はいいんでしょうけど、冬は寒いとか。快適性はこれから解決していくことになるかもしれません」

――総合的にはいかがでしょうか

熊谷氏 「飛行そのものでは技術的にはもう全然、問題ないレベルです。あとは規制と市民感情の問題があると思っています」

「規制と住民感情を乗り越えて普及を」

――熊谷代表はHEXAを操縦したとき上空から手を振っていましたが率直に、こわくないものですか

熊谷氏 「パイロットなのでシートがあってハーネスがあって操縦桿を握っていればこわくないのです。ただ、ギャグみたいな話なんですが、基本的に高所恐怖症でして。いや、ホントです。飛行機の免許をとる前に、ここ(東京・渋谷のセルリアンタワーにあるGMOのオフィス)から外を眺めて、ふと『ここを飛ぶのか』と思ってビビったことがあるんです。子供のころから空を飛びたいと思っていたのですが、ホントに取ろうと思ったときに、やっぱりちょっと高いところはこわいよな、と思ったんです。そのうえで、空飛ぶクルマですが、まったく、こわくない。これは私がパイロットだから、とか、高所恐怖症を克服したから、ということよりも、一番大きいのは機体が安定したから、ということだと思っています。HEXAはパイロットが機体を安定させるためにすることはほとんどなくて、コンピューターがプロペラを制御してくれています。これだけ安定していればなにもこわくない」

――操縦士ががんばらなくても機体が安定しているのですね

熊谷氏 「ふつうならパイロットはいつも風を計算して飛びます。私もスマホにパイロットのアプリをいくつも入れていますが、たえず風向きを気にしています。羽田空港も風向きによって着陸の滑走路が違います。ヘリも飛行機も、正面から風を受けていないといけないのですが空飛ぶクルマは、機体によって多少差はあるかと思いますが、少なくともHEXAは風向きを気にすることはありませんでした。飛行条件が整っていれば、どっちから風が吹いてくるからどっちに向いて飛ぶ、ということはなかったです」

――HEXAや空飛ぶクルマの普及イメージは

熊谷氏 「普及の障害は、住民感情と規制だと思っています。テクノロジーの障害はほぼない、とIT業界に身を置くものとして、思っています。規制は日本では大阪・関西万博をきっかけにずいぶん整備が進んでいますし、これからも進むと思います。経済産業省、国土国交省主導で空飛ぶクルマを普及させようとしていますし、万博終了後も定期航路を残そうとしていますね。非常によい動きです。残る最大級の問題が、離発着場です。空からみるとHマークやRマークがありますが、実際には使われていません。まずはそこをなんとかしないと離発着できません。あとは飛行許可。ヘリですら飛行のたびに国土交通大臣の許可が必要です。それが空飛ぶクルマの離発着についてどうなるのか。いまの日本の状況では都度、国土交通大臣の許可が必要、という話になりやすいので、規制緩和ができるかどうかが普及には重要だと思います。あとは住民感情です」

「情報セキュリティとサイバーセキュティで空飛ぶクルマをお守りします」

――乗り越えるための対応が必要だと言われています

熊谷氏 「われわれGMOは空飛ぶクルマをお守りしています。GMOはテクノロジーとしてセキュリティの領域に強みを持っています。情報セキュリティとサイバーセキュリティ、つまり、暗号化で読み取られないようにする部分と、ハッキングされないようにする部分です。空を守ることに貢献するため経済産業省の担当部署にもパートナー(従業員)を派遣しておりますし、空飛ぶクルマの開発企業に技術協力をしております。セキュリティは可視化が難しいので、そのために何ができるかをわれわれはいつも考えております。3月に大阪城公園をHEXAで飛びましたが、あれも私が身をもって安全ですよ、と示すため、という文脈です。ただ空が好きだから飛んだ、というわけではなかったんです。6月に開催されるドローンの展示会『JapanDrone2023』にも出展してご理解いただけるようにアナウンスもするつもりでおります」(注:GMOインターネットグループはJapanDrone2023のメインスポンサーでブースも出展する)

ーー空の産業利用に大きな可能性を感じていることが伝わります

熊谷氏 「空は現時点では最後の産業的なフロンティアです。 だって、地上はいっぱいじゃないですか。それに対して空は、ヘリが飛ぶ高さより下の低空域はガラガラです。そこを安全に産業的に利用すべきだと考えています」

ーーGMOインターネットグループとしての空飛ぶクルマへの取り組みとは

熊谷氏 「強みがないことをやっても仕方がないと思っています 空飛ぶクルマの産業を強みである情報セキュリティ、サイバーセキュリティなどセキュリティの面から応援し、お守りし、普及を支えようと思っています 安心安全の空の利活用を応援して普及をするようにグループを挙げて努めてまいります」

――ありがとうございました

関連記事/パイロット搭乗の空クルが大阪城公園を飛行

https://dronetribune.jp/articles/22370/

関連記事/ GMO代表・熊谷正寿氏が米LIFT社の“空クル”操縦資格を日本人初取得

https://dronetribune.jp/articles/22235/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。