- 2024.1.20

ドローンポートに待機させた2機のドローンを、離れた場所にいる1人の運航者が飛行させる実験が1月18日、東京都北区の荒川下流にある岩淵水門の周辺で行われた。国土交通省関東地⽅整備局荒川下流河川事務所が、河川巡視にドローン活⽤する有効性を確認する目的で行ったもので、合同会社ソラボット(横浜市)がドローンポート「DroneNest」の運用を、株式会社ロジクトロン(東京)がドローン運航を担った。

奥村代表「全国のドローンの一括管理態勢を」

実験では荒川下流河川事務所3階の災害対策室にドローンの運航管理拠点を構え、河川事務所の屋上と、河川事務所から約400m離れた荒川河川敷の「荒川岩淵関緑地バーベキュー場」にそれぞれ、ドローンを待機させた。バーベキュー場にはソラボットが展開する「DroneNest」を置き、ドローンはその中に格納した。DJIのMAVICシリーズを使った。

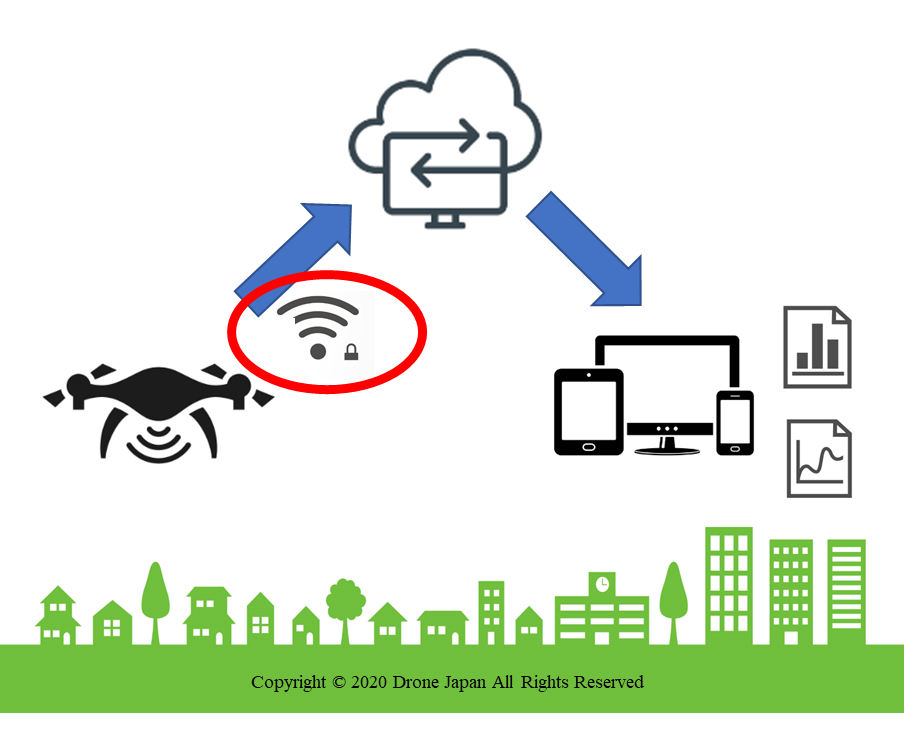

ドローンには、河川事務所に構えた運航管理拠点から飛行指示を出した。河川事務所屋上の機体は、飛行指示を出すと飛行を始めた。運航管理拠点の大型ディスプレイの地図に、ドローンの現在地が示され、ドローンの機体のカメラがとらえた映像が映し出された。河川事務所から1.3㎞下流の芝川水門のあたりまで、荒川にそうように迂回しながら飛行し、巡回して河川事務所屋上に帰還した。DroneNestで待機していたドローンも本来は飛行させる計画だったが、DroneNestのフードは開いたものの、待機しているドローンにDroneNestから飛行許可が出ず、飛行をしなかった。この間、ディスプレイ上には2機の位置が表示され、運航管理拠点から2機が管理できる状況は確認できた。

一方、運航管理者が機体に指示を出すためのPCを持って、河川事務所からDroneNestの近くに移動して再度、飛行指示を出すと今度はスムーズに進行。DroneNestのフードが半回転して開き、運航管理者が画面でチェックボックスを確認すると、DroneNestはドローンに離陸許可を出し、ドローンは無事、離陸した。機体は荒川上空を旋回し、しばらく空中で静止したのち再び戻り、DroneNestのポート上にぴたりと着陸した。着陸時には様子を見守っていた見学者から拍手があがった。

なおDroneTribuneは2022年6月に、DroneNestが北関東のエネルギー関連施設で、夜間警備のために遠隔での出動指示に対応し、ドローンが離陸し巡回の役割を果たす様子を取材している。このエネルギー関連施設は運営会社の私有地のため、一般の立ち入りはないことが前提だ。しかしこの実験のときには、侵入者をドローンで警備し、ドローンの搭載したスピーカーから警告音を出しミッションが課された。実験ではドローンは、遠隔操作により飛行し、ライトを照らしながら夜間に侵入者を検知し、警告を発生させるなど、与えられたミッションをすべてこなす様子を目の当たりにした。

ソラボットの奥村英樹代表は、「ドローンを運航させる現場がふだんの居場所から離れていることが頻繁に起こります、また全国に拠点を構えている事業者の場合、拠点ごとに操縦者を育成するのが大変だという話もよく伺います。事業者の地方事業所の夜間警備などの場合、その時間の外出そのものが少なからずリスクです。ドローンにまかせられるとそのようなリスクが軽減できます。ルンバのように自動充電してくれるシステムがあっていいという話も伺います。ソラボットはこうした、飛行現場まで行かずにすむ方法をDroneNestの活用で模索しています。最終的には日本全国のドローンを1か所の拠点で運航管理できる態勢を見据えています」と話した。

DroneNestのフードが開き待機しているドローンが離陸する。また着陸したあとにはフードが閉じ電源を切って充電態勢に入る。奥に見える赤い施設は旧岩淵水門=1月18日、東京都北区

実証の概要を説明するソラボットの奥村英樹代表

運航担当者はドローンの待機する場所から管理した

DroneNestに格納されたDJI MAVIC2Pro。DroneNestに対応させるためのカスタマイズが施されている。近日中にMATRICE300に対応するDroneNestも投入予定だ

見学者からの質問に答えるDroneNestの奥村代表

DroneNestから離陸した機体が荒川上空を飛行

見学者の見守る中、機体がDroneNestに帰還

実験を開催した国土交通省関東地⽅整備局荒川下流河川事務所

2022年6月に行われた実証実験では夜間警備を想定してDroneNestからドローンが離陸し侵入者に警告した=2022 年6月、北関東

夜間警備実証に臨む奥村英樹さん=2022年6月 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.27

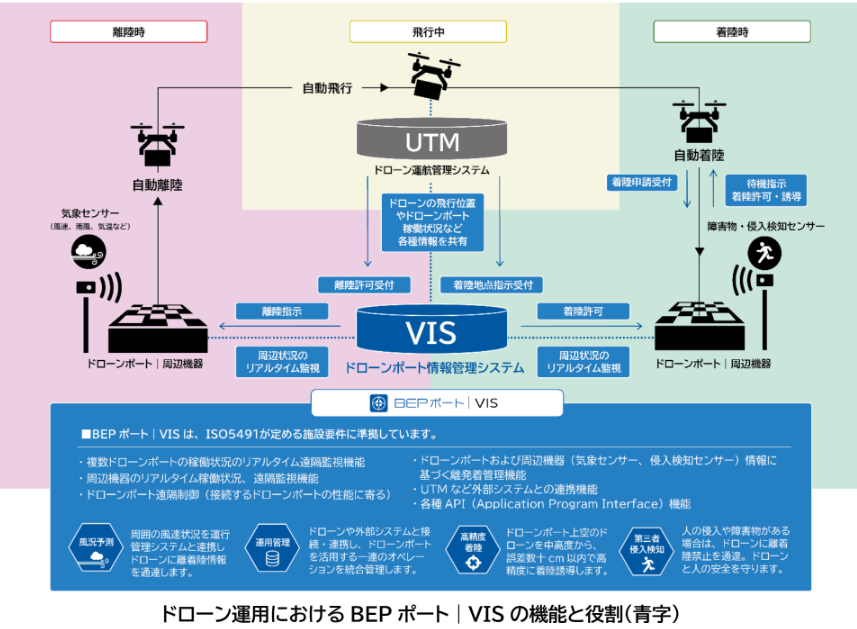

ブルーイノベーション株式会社は(東京都文京区、熊田貴之代表取締役社長)は6月26日、6月2日に国際標準化機構(ISO、スイス・ジュネーブ)が6月2日に公開したばかりのカーゴドローン向けバーティポート規格であるISO5491の要件を満たすドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」を開発したと発表した。8月1日にベータ版の提供を始める。ポート周辺の風況を観測したり、人の立ち入りの有無を確認したりしてドローン離着陸の安全を確保し、降ろした荷物の格納を支援する。これによりドローンの配送業務の安全な遂行を支援する。ISO5491準拠のポートの発表は世界で初めてで、千葉市・幕張メッセで開かれているJapanDrone2023 の会場での発表会に登壇したブルーイノベーションの熊田社長は「無人離着陸の普及と安全確保に貢献したい」と話した。

日本提案のISO5491公開にも尽力 熊田社長「ビジネスのパスポートに」

ISO準拠の「BEPポート|VIS」のベータ版を8月1日に提供すると発表したブルーイノベーションの熊田貴之社長 ブルーイノベーションが開発したドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」は、ポートと連携することで配送用ドローンの業務を安全に遂行できるよう支援する。ドローンが離陸するさいの風況、ポートへの人の立ち入りの有無など安全性を確認し、確認した情報は、ドローン、ロボットなどシステムと連携するデバイスに共有されるほか、運航管理者、利用者に報告される。着陸したドローンから降ろされた荷物を陸上で配送するためのロボットに積み替えたり、ドローンに充電したりする機能も持つ。

ISO5491は気象センサーや侵入検知センサーなどの情報を統合管理するドローンポート情報管理システム(VIS:Vertiport Information System)を包むことを要件に定めている。

ブルーイノベーションは、同社独自のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform (BEP)」をベースに要件を満たすシステム「BEPポート|VIS」を開発。ポート周辺の安全確認などの情報を一元的にリアルタイムで集約し、関連するほかのシステムと情報を共有し、メーカーが異なるドローンが複数あってもそれぞれのドローンの業務の遂行を支援する。

まずは完全な製品とする手前のベータβ版を、UTMサービスプロバイダー、ドローンポートメーカー、メーカーなどに向けて8月1日に提供を始める。

ブルーイノベーションは2017年からポートを開発してきた経緯があり、「BEPポート|VIS」にこれまでに蓄積したノウハウを搭載した。ISOを通じた国際標準化にも尽力し、バーティポート規格を国際標準に盛り込むようISOに提案する活動や、規格としてとりまとめるさいの各国のエキスパートとの議論をチェアマンとして進行する活動を中心的に担った。ISOは6月2日に「Vertiports — Infrastructure and equipment for vertical take-off and landing (VTOL) of electrically powered cargo unmanned aircraft systems (UAS)」(バーティポート 電動貨物用無人航空機システム(UAS)の垂直離着陸(VTOL)用インフラと設備)として公開された。

ブルーイノベーションの熊田社長は「航空機には離陸時の3分、着陸時の8分に事故が集中し両方をあわせせて“魔の11分”などと呼ばれている。無人のドローンが業務を安全に遂行させるためには安全を確保する信頼できるシステムが重要になることは言うまでもない。今後無人システムの需要は拡大する。われわれは『BEPポート|VIS』をビジネスのパスポートとしての役割を果たし、物流ドローンの無人離着陸の普及と安全確保に貢献したい」と話した。

ISOが6月2日に公開したバーティポートの国際標準

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.6.21

トヨタ自動車株式会社が6月21日に千葉・幕張メッセで開幕するJapanDrone2022でドローンポートと管理システムを、技術のサポートをしているブルーイノベーション株式会社のブースで公開する。また22日にはトヨタの井上三樹男氏が「ドローン×最新技術が拓く未来のまちづくり」のコンファレンスに登壇する。空飛ぶクルマの企業への投資などでドローンやエアモビリティ市場への存在感を高めてるトヨタが、JapanDrone2022で表舞台に登場する。

ドローンポート技術を展示、実演 22日にはまちづくりで登壇も

トヨタの展示は、ブルーイノベーションのブースに登場する。公開されるのは次世代モビリティ連携を視野に入れた「ドローンポート&管理システム」で、物流ドローンの社会実装を念頭に置いた試作機がみられる。システムはトヨタ自動車が開発し、モビリティと連携する技術だ。ドローンの統合管理・制御に強みを持つブルーイノベーションが開発をサポートしている。期間中には実演も予定されている。

またトヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニーADPTプロジェクト長物流の井上三樹男氏が、6月22日、13時からコンファレンスルーム1で開催される有料コンファレンスに登壇する。聴講には事前登録が必要になる。テーマは「ドローン×最新技術が拓く未来のまちづくり」。ブルーイノベーションの那須隆志取締役、ACSLの鷲谷聡之代表取締役社長、清水建設株式会社の谷口精寛・スマートシティ推進室豊洲スマートシティ推進部部長、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社の田中信頼事業開発統括本部ソーシャルデザインセンタグループマネージャーらと登壇する。

発表は以下の通りだ。

ブルーイノベーションブースにトヨタ自動車とセーフィーが参加

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長CEO:熊田貴之、以下ブルーイノベーショ ン)は、6月21日(火)~23日(木)までの3日間、幕張メッセで開催されるドローンの国内最大の展示会「JapanDrone2022」に出展します。会期中、ブルーイノベーションブース(ブースNo.AG-11https://www.blue-i.co.jp/japandrone/)では、複数のドローンやロボット、各種センサーなどさまざまなデバイスを遠隔で一括制御・統合管理する独自のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform®(BEP)※1」による「スマートシティ・ロボティクスプラットフォーム※2」の実現に向けたパートナーとの取り組みの他、BEP を活用した各種ソリューションの展示ならびにデモンストレーションを行います。

- パートナー企業との取り組み紹介

・トヨタ自動車株式会社との「ドローンポート&管理システム」(開発サポート)

・セーフィー株式会社との「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」(共同開発)

② 業務自動化・DXソリューション

・施設状況や異常箇所をリアルタイムに三次元化。屋内点検向け球体ドローン「ELIOS3」

・各種 BEPパッケージ※1による「業務自動化・DXソリューション」

- パートナー企業との取り組み紹介

【開発サポート】

次世代モビリティ連携を視野に入れた「ドローンポート&管理システム」

トヨタ自動車が開発している、モビリティ連携システムに対し、ドローンの統合管理・制御に強みを持つブルーイノベーションが開発をサポート。物流ドローンの社会実装を念頭に置いた試作機を展示します。

■会期中、試作機のデモンストレーションを予定しています

@Japan Drone2022ブルーイノベーションブース

【共同開発】

映像利活用により現場DXを実現「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」

クラウド録画サービスシェアNo.1※の「Safie」と「BEP」が連携。ドローンやロボット、ウェアラブルカメラ、定点カメラなど、複数のデバイスで撮影した多様な映像データをクラウド上でリアルタイムに一元管理・連携。映像により業務の省人化・自動化、DX化を推進するソリューションをご紹介します。

※テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査」より

■デモンストレーション(所要時間 15 分)

6/21(火) 13:00~、6/22(水) 11:45~、6/23(木) 11:45~

@Japan Drone2022ブルーイノベーションブース

【ご参考:プレスリリース】

ブルーイノベーションとセーフィー、「リアルタイム映像伝送・統合管理ソリューション」の提供に向け業務提携。Japan Drone2022 でデモンストレーションを実施

https://www.blue-i.co.jp/news/7197/

② 業務自動化・DX ソリューション

ドローン点検は「みる」から「はかる」へ。 新型球体ドローン「ELIOS 3」

プラントやインフラ施設、工場や上下水道などの屋内点検向け球体ドローン ELIOS シリーズの最新モデル「ELIOS 3」。世界初の3Dマッピング用 LiDAR センサーを搭載し、点検・施設情報のリアルタイム3D 化を実現。測量レベルのデータ収集能力と多彩な機能で、産業DX を実現します。

■デモンストレーション(所要時間15分)

6/21(火) 11:00~、15:00~/6/22(水) 11:00~、14:00~/6/23(木) 12:30~、15:00~

@Japan Drone2022ブルーイノベーションブース

【ご参考:プレスリリース】

ドローン点検は「みる」から「はかる」へ。

球体ドローン最新機種 「ELIOS 3」を Japan Drone2022 で発表

https://www.blue-i.co.jp/news/7184/

Press release

各種 BEP パッケージによる「業務自動化・DX ソリューション」

屋内外施設ドローン点検ソリューション「BEP インスペクション」

点検箇所に最適なドローンを選定し目視内、目視外、GPSの有無に関わらず安心安全な点検をご提供します。

ロボット自動巡回点検ソリューション「BEP サーベイランス」

複数のロボットが工場などの施設を定期巡回し、様々なデータを自動収集し、工場のデジタル化・DX 化を支援します。

送電線点検ソリューション「BEP ライン」

専用モジュールを搭載したドローンが送電線を自動追従し、点検撮影。 点検作業の安全担保と効率化を実現します。

オフィス向けロボット清掃ソリューション「BEP クリーン」

メーカーや機種のことなる複数のロボットを一つのインターフェースで統合管理し、人手で行われているオフィス清掃業務をロボットで支援します。

データ分析・解析ソリューション「BEP アナリシス」

ドローンや AGV で取得したデータを分析・解析。施設や設備をデジタル化し、DX 化を支援します。

ドローン・ロボット人材養成ソリューション「BEP ベーシック、BEP エキスパート」

企業の DX を支える社内の人材育成や、ドローン点検のスペシャリストを育成。教育を通してドローンの利活用を推進します。

ドローンポート情報管理システム「BEP ポート」

独自開発したドローンポート及びドローンポート情報管理システムで、ポートの稼働状況の確認や自動着陸誘導、ポート周辺の安全確保まで、ドローン物流の安全運航をトータルに支援。既存 UTM との連携も可能です。

Press release

国際カンファレンス登壇情報

今年もブルーイノベーションのボードメンバーが国際カンファレンスに登壇します。

各公演の内容は以下をご覧ください。

ブルーイノベーション Japan Drone2022特設サイト

https://www.blue-i.co.jp/japan-drone/

【有料講演】

インフラ DX 化を加速するスマート点検最前線

6 月 23 日(木)11:00-12:00@国際コンファレンスルーム 1

代表取締役社長 兼 最高執行役員 CEO 熊田 貴之

【無料講演】

今後のドローンとドローンポートの官民連携の在り方について

6 月 21 日(火)13:00-14:00@国際コンファレンスルーム 1

取締役 兼 専務執行役員 CTO 熊田 雅之

【有料講演】

ドローン×最新技術が拓く未来のまちづくり

6 月 22 日(水)13:00-14:00@国際コンファレンスルーム 1

取締役 兼 常務執行役員 COO 那須 隆志

■Japan Drone 2022 開催概要

会 期 : 2022 年 6 月 21 日(火)~23 日(木) 10:00~17:00

会 場 : 幕張メッセ展示ホール

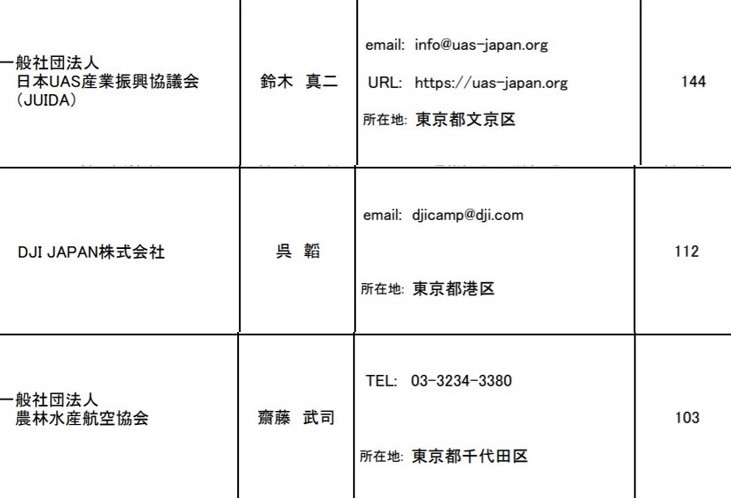

主 催 : 一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(JUIDA)

URL : https://ssl.japan-drone.com

■会社概要

ブルーイノベーション株式会社(東京都文京区) http://www.blue-i.co.jp/

1999 年 6 月設立。複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのベースプラット

フォーム「Blue Earth Platform®(BEP)」を軸に、以下ソリューションを開発・提供しています。

・点検ソリューション(プラント・工場・公共インフラなどのスマート点検、3D モデル化など)

・物流ソリューション(倉庫内在庫管理、物流など)

・オフィスソリューション(警備・防犯、監視、清掃など)

・教育ソリューション(社内人材育成、子ども向けプログラミング教育など)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.3.24

ドローンの運用やドローンポート開発を手掛けるブルーイノベーション株式会社(東京)は3月20日、国土交通省と共同開発した災害用ドローンポートシステムを活用した物資輸送実験を実施したと発表した。実験では荒川に停泊している船舶からドローンを自動飛行させ、避難所に設置したドローンポートまで支援物資を届けた。2022 年度中の実用化を目指す。

ミチノテラス豊洲でドローンの自動離陸、飛行、着陸を支援

実証実験は、関東地方整備局、東京都、江東区豊洲スマートシティ推進協議会などが実施した荒川決壊を想定した避難実証訓練の中で、東京大学羽藤研究室、清水建設株式会社とともに実施した。地震、洪水など災害が発生時の物資輸送のありかたや、国、自治体、民間企業、住民など関係先との連携方法のありかたを明らかにすることが目的で、災害時の体制構築に貢献する。

ブルーイノベーションは、2016 年から国交省や東大と、ドローンの正確な着陸を支援するドローンポートシステムの開発を進め、現時点で目標に対し誤差数十センチ以内の精度で着陸させることできる。また、ポートに人が立ち入ったり、ポート周辺で強風が吹いたりしている場合には、離着陸を禁止させる機能を備える。次世代モビリティ活用による公共交通の見直しを提言する東大、東京都江東区を対象とした交通防災まちづくりで各種モビリティを活用した社会実験を行っている清水建設と連携し、船舶を起点としたドローンによるラストワンマイル輸送の課題解決を目指すことにした。

実証では、周辺道路が水没し避難先への支援物資輸送が困難になった場合を想定し、避難先の近くまで海上輸送された支援物資を、避難先までドローンで届ける場合に、ドローンポートがどの程度有効かを確認した。ドローンは約500mを自動飛行しドローンポートに着陸した。

ドローンポートシステムはブルーイノベーションの独自のAPI連携技術でデバイスを統合するプラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」で運用している。情報発信、共有、ドローンポート周辺の危険感知と安全確保、ドローンの自動運航支援の一連のオペレーションを一元的に管理する。今後も実験を重ね、2022 年度中の実用化を目指す。

ドローンポートをめぐっては、ブルーイノベーションは国際標準化機構(ISO)にISO規格化を提言。2020年9月にISO内に設置された空港インフラを検討するサブコミッティ「SC17」のISO規格化を進めるワーキンググループで議長を務め、検討を進めている。ワーキンググループ内のプロジェクト「Infrastructure and equipment for vertiports(垂直離着陸用飛行場のインフラと設備の標準化)のプロジェクトリーダーも務め、2023年中のドローンポートのISO規格発行を目指している。

船からドローンを飛行させ物資を届ける実験

ブルーイノベーションのドローンポート AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.3.9

国土交通省は3月7日、物資輸送にドローンを活用する実証を、東京・荒川下流の臨海緊急用船着場(東京都江戸川区)などで実施した。行政用途向けドローンの標準的性能を規定化する国交省の取り組みの一環で、民間のドローン2機がそれぞれ、首都高速道路の高架下をくぐるルートを自動飛行し、近隣の中学校の校庭に飲料水を運んだ。実証の様子は渡辺猛之国土交通副大臣も視察した。渡辺副大臣は、国交省幹部が「国交省は港湾、道路など多くのインフラがありますので総動員して参ります」と説明したのに対し、「これからも大いにやりましょう」などと応じた。

緊急用船着場を離陸し自動飛行で飲料水を届ける

実証の会場となった臨海緊急用船着場は、災害が発生した時に周辺地域の復旧活動に必要な資機材や救援物資の積み下ろしなどの活動拠点とするために国交省が整備している緊急用船着場のひとつ。荒川の下流の中洲の南端にある。関東地方整備局荒川下流河川事務所が管理している。

実証は災害の発生を想定し、緊急船着場に船で届けられた飲料水を、直線距離で530m離れた江戸川区立清新第一中学校まで届けるシナリオで実施された。清新第一中学校は江戸川区の一次避難所に位置付けられている。周辺は、東京メトロ西葛西駅から直線距離580mの場所にあり、集合住宅が立ち並び賑わいのある商店街もあり、人通りも住民も多い地域。江戸川区も防災に力を入れている。

実証の現場には、渡辺国土交通副大臣が視察に訪れた。渡辺副大臣は臨海緊急用船着場に到着すると、江戸川区の担当者から地元の防災の取り組みやドローンの活用状況などについて説明を受けたほか、この日の運用を取り仕切る民間事業者の代表から、ドローンの運用計画や、ドローンの防災や物資輸送での活用の可能性、ドローンの安全な自動飛行を支えるドローンポートシステムの概要などについて説明を受けた。その後、この日の実証に使われる機体を間近で確認し、1機目のドローンが、2リットルの飲料水6本を詰めた収納容器を積んで離陸する様子を見届けた。国交省の髙田昌行技術総括審議官、伊藤真澄技術政策課長、斎藤輝彦技術基準企画調整室長が同席したほか、地元江戸川区の担当者や関係機関も参加した。

臨海緊急用船着場を離陸したドローンは、川をまたぎ、首都高中央環状線の高架下をくぐり、送電線、鉄塔、変電設備の影響を受けないルートをたどって、届け先となる中学校の校舎の上空を超え、校庭に設置されたドローンポートに着陸した。飛行ルートは約800m。離陸から着陸まで、オペレーターが手動操作をしない自動飛行で運用された。

渡辺国土交通副大臣は、物資の届け先である中学校の校庭でもドローンが着陸する様子を視察した。渡辺副大臣は同席していた国交省幹部に「災害活動が自動で運用できることは、人手をほかの活動にあてられる意味でも、活動に従事する作業員の安全確保の意味でもとても心強いです。精度の高い自動飛行はさらに重要になると思います。ドローンの防災利用は、陸路が寸断されたり、一帯が水没したりした場合の救命、救難活動に重要だと考えます」などと話した。

実際、緊急船着場から自動車で届け先まで向かう場合は、交通量の多い道路を含めて約2㎞を走行する必要がある。またこの間、いくつかの右折や信号があり、混雑状況次第ではひとつの右折のために、信号の切り替わりを何度かやり過ごす必要が生じる。災害時には混雑が予想されるほか、災害により道路が寸断したり、水没したりすると、陸路が機能不全に陥るリスクがある。陸路以外の選択肢を持つことが防災活動の成果を高める方法として検討されており、ドローンは有効な選択肢となる可能性がある。

また渡辺副大臣は、隣りの髙田技術総括審議官が「ドローンの物資輸送では料金設定も課題になります」と話したのに対し、「民間事業者にとってきちんとビジネスとして成立する仕組みを作ることが大事です。技術開発だけでは民間事業者が事業を継続することができない」と応じ、採算がとれる環境づくりへの問題意識を示した。さらに髙田技術総括審議官が「国交省は港湾、道路など多くのインフラがありますのでドローンの実証に、これらを総動員して参ります」と説明すると、渡辺副大臣は「これからも大いにやりましょう」などと応じた。

国交省は実証で得られた知見を、行政用途向けのドローンの仕様の規定化に役立てる。今後も実証を重ねる方針だ。

ドローン実証を視察した渡辺猛之国土交通副大臣(右から2人目)に身振りを交えて説明する国交省の髙田昌行技術総括審議官

渡辺副大臣は江戸川区の取り組みについても耳を買や向けた

確認した機体を前に写真に納まる渡辺猛之国土交通副大臣(※撮影時のみマスクをはずしています)。奥に見える東京スカイツリーから直線距離で6㎞

緊急用船着場を離陸するドローンを見送る関係者

物資の届け先の江戸川区立清新第一中学校でドローンの飛来を待つ渡辺猛之国土交通副大臣(左から2人目。左端は髙田昌行技術総括審議官)

江戸川区立清心第一中学校に物資を運んできたドローン

ドローンで届けられた飲料水を担当者から受け取る渡辺猛之国土交通副大臣(左、撮影時のみマスクをはずしています)

実証会場となった臨海緊急用船着場

臨海緊急用船着場がある荒川中洲は手前の中川、奥の荒川の合流地点にあり、20m上を首都高速が走る。臨海緊急用船着場は関係者がいる向こう側におりた場所に整備されている

実証に用いられた機体のひとつ。2リットルの飲料水を6本(12㎏)を積んで飛行した。機体は20㎏の積載が可能 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.3.3

国土交通省は3月2日、港湾施設をドローンで点検する業務を想定した実証を川崎港の関東地方整備局首都圏臨海防災センター(川崎市・東扇島)で行った。行政用途向けドローンの標準的性能を規定化する取り組みの一環で、災害時の臨時点検で想定される自動飛行に向けたドローンポートの有効性の検証や、施設の経年劣化を発見するのための接近撮影の検証などを実施した。実証には国内の複数の事業者が技術を持ち寄り、国交省、内閣官房、経済産業省が参加、視察した。国交省の髙田昌行技術総括審議官は「業務効率化のため検討会も立ち上げており、取り組みを加速して参ります」とあいさつした。今後も物資輸送の取り組みなどを実施する計画で、政府が主導するドローンの実証にはずみがつきそうだ。

国内事業者のドローンが飛行 経産省、内閣官房も参加

この日の実証は、防波堤や消波工など港湾施設の点検に役立つドローンや関連技術の性能を確認することを目的に行われた。点検は、災害発生直後などに設備の損傷や異常の有無を確認する臨時点検と、補修が必要な経年劣化の有無を確認する日常点検のそれぞれを想定した。

臨時点検では、自動飛行を支えるドローンポートの有効性確認を中心に実証が行われた。実証では、会場となった臨海防災センター庁舎のテラスに設置されたドローンポートから、ドローンが自動で離陸。2㎞離れた防波堤まで予め設定されたコースを目視外で飛行し、所定の現場を撮影して自動で帰還した。設置されたドローンポートは風況を判断し、運航管理システムを機能させてドローンの飛行を支援し、ドローンが帰還したさいにはポートを機体が認識して、目標地点のほぼ中央に、オペレータが操作することなく自動で着陸した。

ドローンは地面から30メートルの高さを、毎秒1メートルの速度で飛び、異常の有無の判定に必要な映像を取得した。自然災害発生時には、防波堤に1メートル以上の沈下がないかどうか、消波ブロックの想定を超えた移動がないかどうかなどを確認する必要がある。このため今後、撮影する高さや機体の飛行速度を変えて、判定に必要な情報の取得に適した機体性能や運用方法を探る。

また施設の経年劣化を見つける日常点検を想定し、幅3mmのひび割れを検知するための撮影飛行も実施した。国交省は画像データから劣化をAI診断するシステムを開発中で、システムが判定するのに適切なデータを取得に適した性能、運用方法を確認することが中心的なテーマとなった。対象となる防波堤などの構造物に、どの程度接近して撮影すればよいか、どの程度速度を落とす必要があるか、などが検証のポイントで、実証では飛行速度について、静止、1m/秒、3m/秒の3通り、また、点検する対象物からの離隔距離もいくつか変えながら、手動飛行で適切なデータを取るために必要な性能などの検証を進めた。

さらに港湾施設での点検を想定し、海で起こりがちな強風、まき風、海面反射などの環境下で、ドローンポートが離発着を支援しうるかどうかについてを確認するため、護岸の先端にドローンポートを設置し、ドローンが自動着陸できるかどうかも確認した。実証では自動飛行したドローンが、ポート上空にたどりつくと、小刻みに位置を整えながら、ほぼポートの中央に着陸した。

この日は国内3つの民間事業者が機体やドローンポートなどの技術を持ち寄った。参加者は設置されてドローポートやドローンの動き、ドローンから送られてくるデータなどを見ながら、担当者に質問したり確認したりしていた。

国交省総合政策局技術政策課の斎藤輝彦技術基準企画調整室長は「今回の実証で使われた機体は、構造物に接近する撮影をこなし、耐風性能もあり、ユーザーとして安心して飛ばせるのではないかと感じました。手動で点検したケースについて、今後の検証では自動飛行で対応できるかどうかの検証も進めて参ります。実証を通じて(国内の技術は)リアルな点検現場での利活用に生かせるのではないかと思います。今後は物資輸送などについても実証をして参ります。こうした取り組みを通じて、我々が使う場合にどんなドローンが適切かを見定め、将来的には、国交省が活用するドローンの性能標準の規定化を行っていきたいと思っています」と国内技術への期待を示しながら総括した。

国交省のドローン実証は2月24、25日に行われた講習会に続き2回目で、3月中に物資輸送も含めたさらに4回の現場実証を計画している。

離陸の様子を見守る参加者

あいさつをする国交省の髙田昌行技術総括審議官

ドローンポートについて説明する開発企業の役員。現在、ISO(国際標準化機構、スイス・ジュネーブ)でドローンポートの規格化に向けた検討が、日本が議長となって進められている

この日の実証には大勢が参加した

臨時点検を想定した実証では自動で離陸、飛行したドローンがテラスに設置したドローンポートの中央に自動で着陸した。安全確保のために待機していたオペレーターは手動操作を行っていない

通常点検を想定した実証で点検に向かうために離陸する機体

通常点検のため接近して撮影する様子を見守る参加者

ドローンポートから飛び去った機体を見送る参加者

視察中、担当者にたずねる国交省の髙田昌行技術総括審議官(中央)

ドローンの飛行状況やドローンから送られてくる情報を運行管理システムのミニターで確認

運航管理画面

国内の技術に期待感をにじませながら総評と今後の展開について話す国交省の斎藤輝彦技術基準企画調整室長(左)

風向、風速が読みにくい海辺に設置されたドローンポートが機能するかどうかを検証。この日はドローンがほぼ中央に自動着陸した

ドローンポートに併設された風速計

今回の実証の会場となった国交省首関東地方整備局首都圏臨海防災センターの庁舎 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。