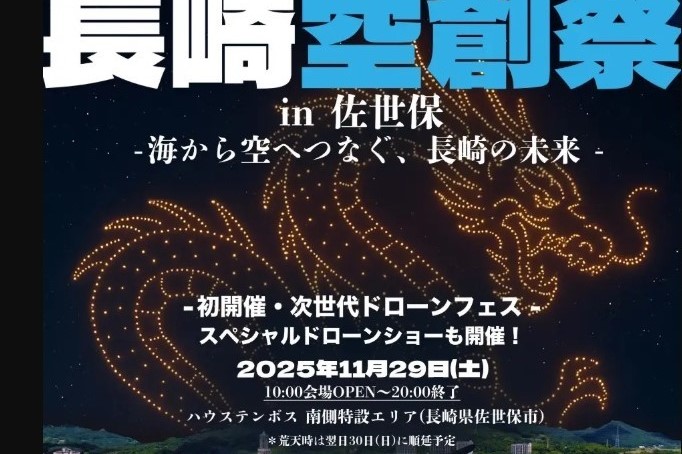

固定翼型VTOL(垂直離着陸)のドローンレース「VTOL-1」が11月29日、佐世保市(長崎県)の大規模テーマパーク、ハウステンボス南側の特設エリアで行われる。VTOLを使った大掛かりなレースは日本初の開催となる。レースは、ドローンショー、ドローン展示など複数の企画を組み合わせた「長崎空創祭2025 ~海から空へつなぐ、長崎の未来~」の一環として行われる。イベントそのものへの入場は無料だ。

固定翼VTOLが海上コースで高速周回 実況やライブ配信も

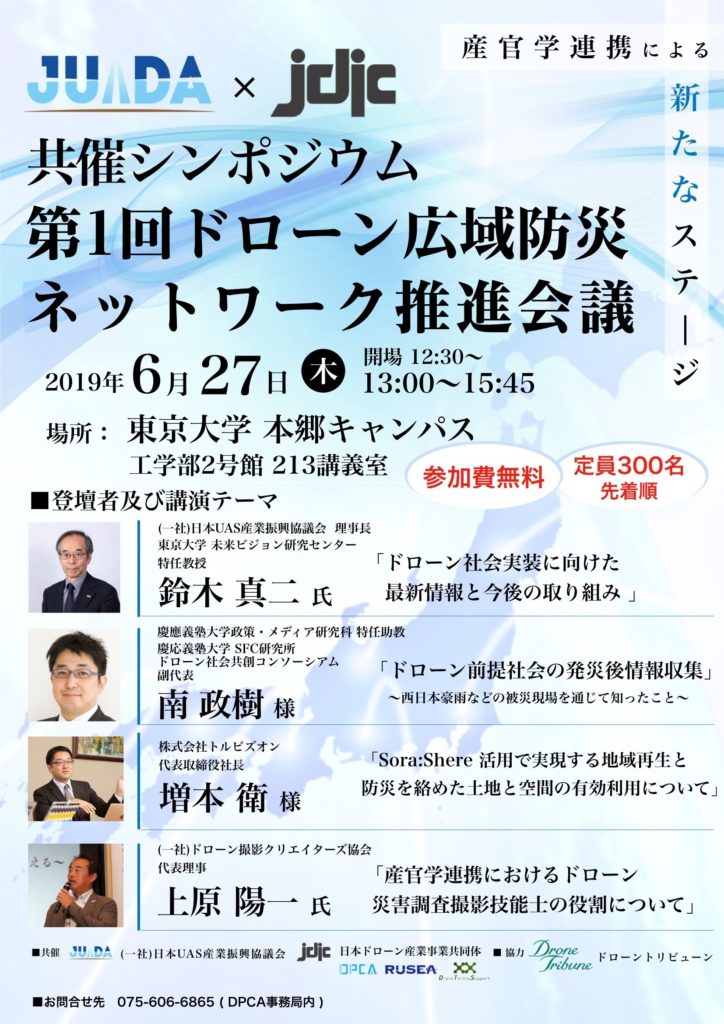

長崎空創祭2025を開催するのは、一般社団法人日本ドローンスポーツ連盟(山梨県)とVISIONOID株式会社(東京都港区)が構成する「長崎空創祭実行委員会」。「長崎空創祭2025」はVTOLレースを中心に「空の地域創生」をテーマとしたプロジェクトだ。教育コンテンツ、エンターテインメントを盛り込み、「ドローン×教育×エンターテインメントで地域創生に挑戦」を掲げる。

VTOLレースでは、大型固定翼VTOLによる高速周回レースを実施する。コースは海上に設け、時速100km以上の高速レースをFPV視点でリアルタイム中継を行い、実況で盛り上げる。今後、出場チームやコースなどが順次公開される見通しだ。

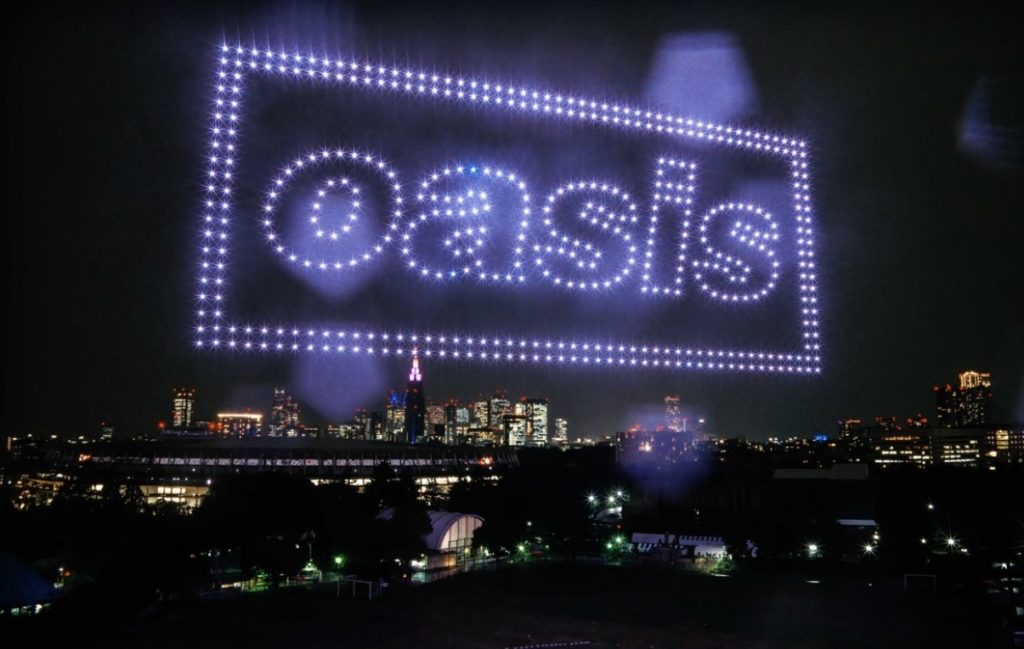

レースのほか、スペシャルドローンショー、展示や体験ブースなどのドローン産業展示会、地元飲食店が集まる飲食ブースとインフルエンサーによるライブ配信などの企画を盛り込み、地域の魅力を発信することに力点を置く。

長崎空創祭2025の後援には長崎県、佐世保市、九州旅客鉄道株式会社(JR九州)が名を連ね、ハウステンボス株式会社などが特別協賛する。

長崎空創祭実行委員会は「長崎空創祭は地域の取り組みと技術資産を土台に、観光・教育・産業をつなぐ新しい地方創生モデルを構築する試みです。かつて海から世界へ開かれた長崎が今度は“空から未来へ”開く。その象徴的な第一歩として固定翼VTOLドローンレースや教育体験、夜空のショーを通じて、『空で地域を再びつなぎなおす』未来像を発信します」としている。

■イベント名:長崎空創祭2025 ~海から空へつなぐ、長崎の未来~

■日程:2025年11月29日(土) 10:00開場~20:00 終了予定

■会場: ハウステンボス 南側特設エリア(長崎県佐世保市)

■来場者数(想定):約1万人(県内外・インバウンド含む)

■入場料:無料 (ハウステンボスへ入場する際は入場料が必要)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

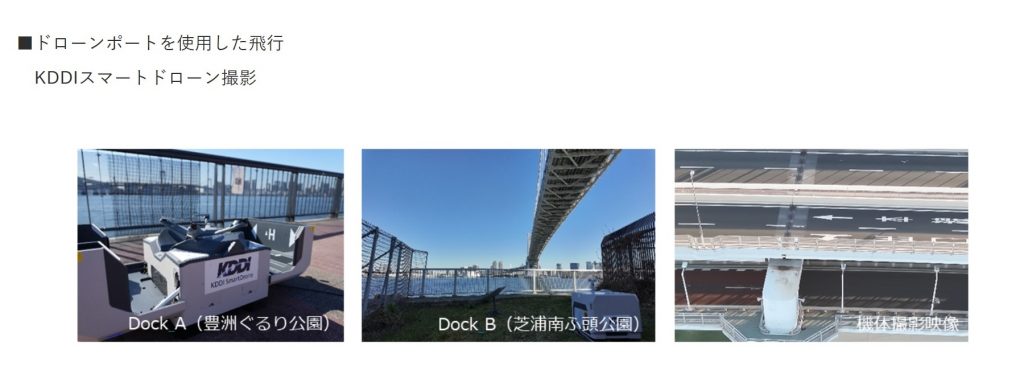

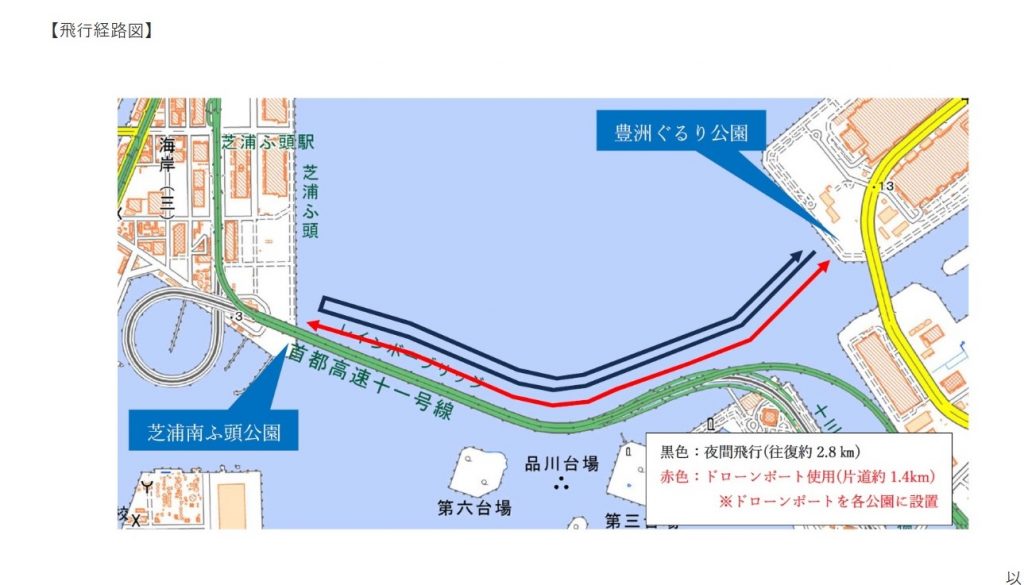

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。首都高速道路株式会社(東京)、株式会社JDRONE(東京)など5社は、2月にレインボーブリッジとその周辺の首都高で、往復約2.8kmの夜間自動飛行など複数の実証実験と検証を行ったと発表した。実験は2月14日に行われ、VTOL、無人ヘリを含む複数種類の機体を使い、ドローンポートも活用した。

夜間撮影の視認性確認やポート間の長距離移動など実験

実験を実施したのは、首都高速道路、JDRONEのほか、首都高技術株式会社(東京)、エアロセンス株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、NTTコミュニケーションズ株式会社(東京)の5社。

発表は以下の通り。

首都高初の夜間におけるドローンを活用した点検に向けた実証実験の実施

~ 災害時等における遠隔地からの迅速な点検手法の確立に向けた取り組み ~

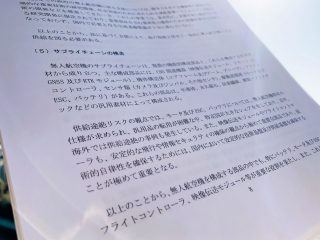

首都高速道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:寺山 徹)、首都高技術株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加古 聡一郎)、株式会社JDRONE(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大橋 卓也)、エアロセンス株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:佐部 浩太郎)、KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文)、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 克重)は、災害時等における迅速で確実な点検手法の確立を目的に、ドローンを活用した往復約2.8kmの自動飛行等の実証実験(以下、本実証)を首都高速道路の長大橋であるレインボーブリッジにて 2月14日(金)に実施しました。

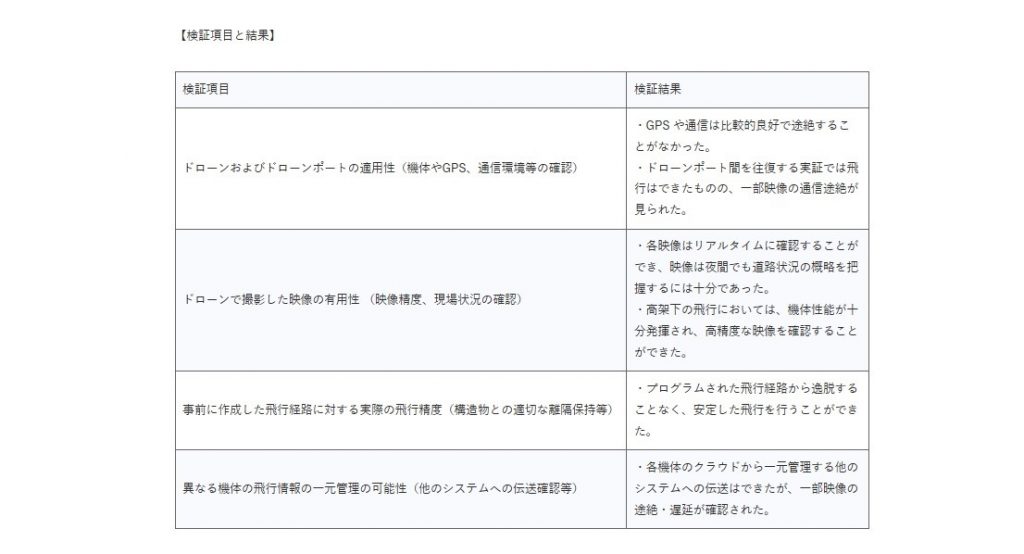

本実証では、夜間の災害発生を考慮し、「夜間飛行時における映像視認性確認の実証」や「自動でドローンの離着陸・充電ができるドローンポートを複数使用し、ポート間を往復する長距離飛行の実証」を行い、ドローンで撮影した映像を用いた災害時等における点検手法の有用性を確認しました。

首都高速道路では大規模災害発生時における迅速な点検による早期の道路啓開を目指し、これまでドローンを活用した点検手法を実証(注1、注2)してまいりました。そして今般、災害は昼夜関係なく発生する可能性があることから、夜間に災害が発生したことを想定し、本実証を実施しました。

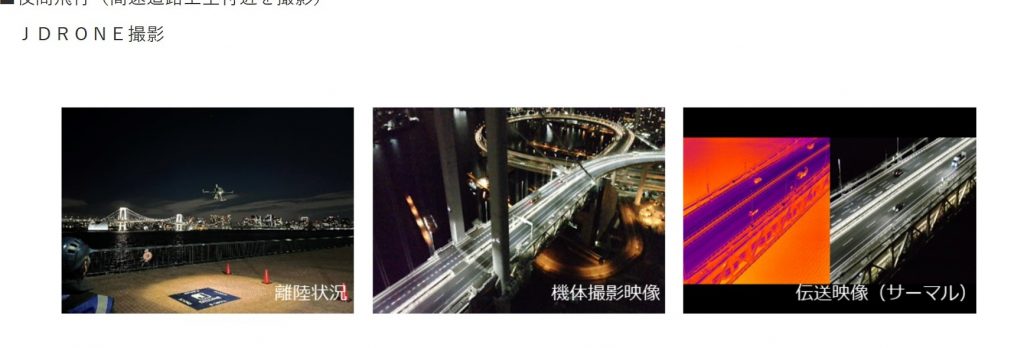

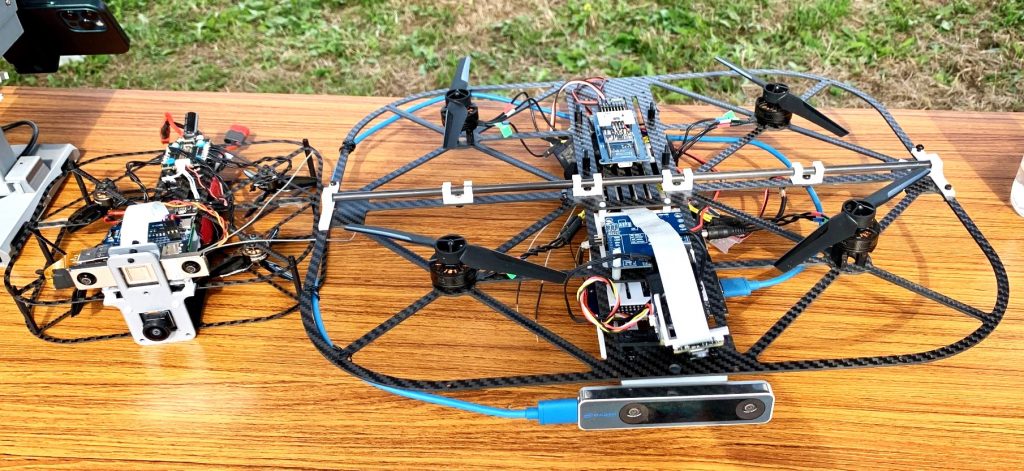

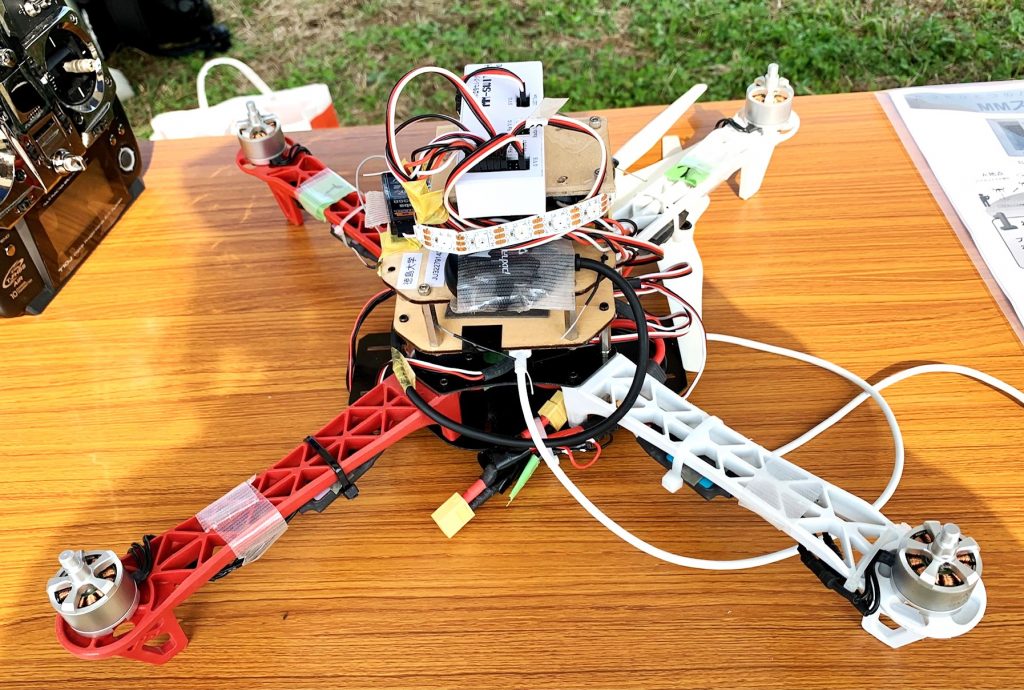

・VTOL型(注3)ドローンにより夜間の高速道路上空付近を飛行撮影(エアロセンス)

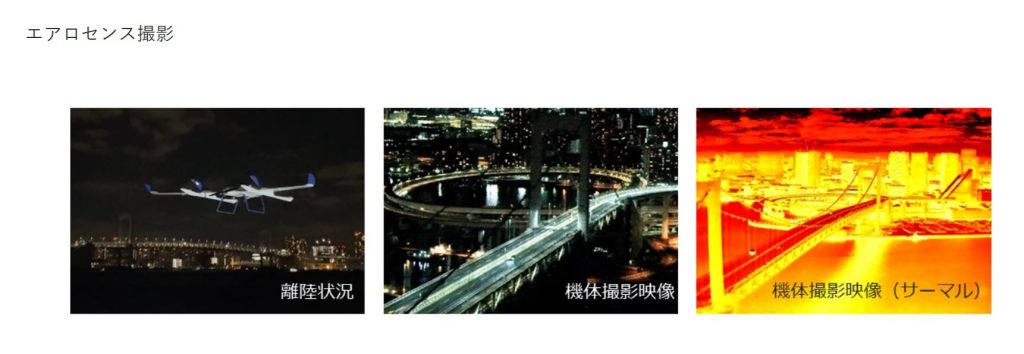

・暗所での自律飛行を得意とするドローンを活用し、高速道路上空付近を飛行撮影(JDRONE・KDDIスマートドローン・NTTコミュニケーションズ)

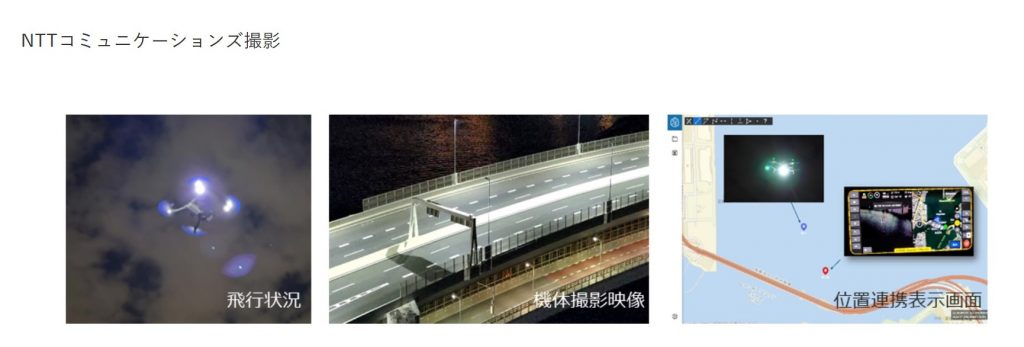

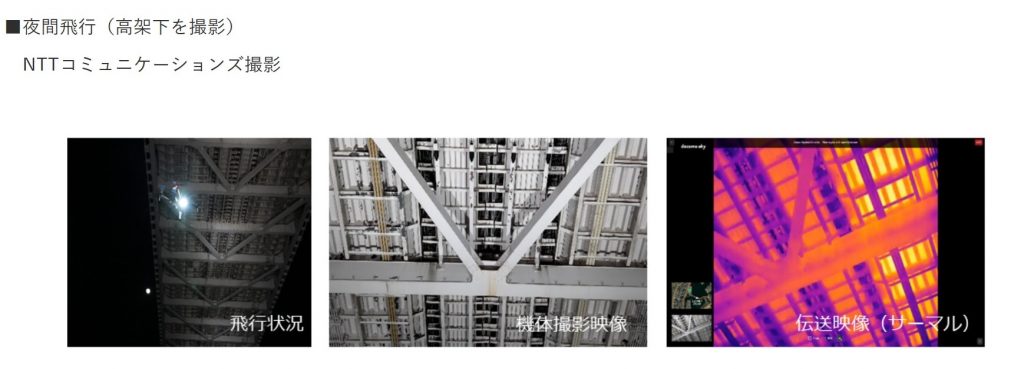

・目視点検が困難な高架下での暗所点検飛行(NTTコミュニケーションズ)

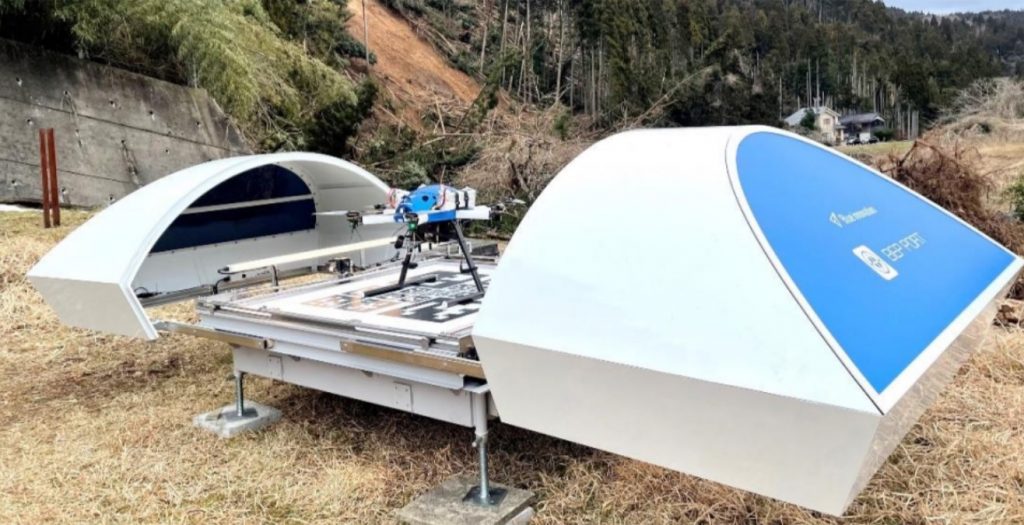

・ドローンは通信とバッテリーの関係で飛行距離が限られるため、複数のドローンポートを使用することによる飛行距離の長距離化(KDDIスマートドローン)

本実証の結果、夜間災害発生時の暗所での飛行における機体選定や点検手法および複数のドローンポートを使用する点検手法の確立に向けて有益な検証結果を得ることが出来ました。

一方で、安定した飛行制御・映像配信を目的とした、災害時の即時点検候補エリアの電波環境の調査および使用電波の選定等、より実践的な運用に向けた課題を確認しています。

今後も、本実証結果を踏まえ、迅速かつ確実に点検を行うために多様な点検手法の確立と体制構築に取組んでまいります。

注1:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンと無人ヘリを用いて中央環状線(葛西JCT~小松川JCT)の往復14kmの長距離自動飛行による高速上点検の実証実験(2023年1月)などを継続的に実施

注2:ドローンポートを使用した自動飛行による高速上点検の実証実験(2024年1月)

注3:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンは回転翼機のようにホバリングしながら垂直に離着陸し、上空では固定翼機として水平飛行を行うため、滑走路を使わずに長距離の飛行が可能

実証実験の概要

【概要】

日時:2025年 2月14日(金) 午前11時~翌午前2時

場所:レインボーブリッジ(高速11号台場線)

項目:

①高速道路上空を夜間に自律飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

②高架下を昼間・夜間に飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

③ドローンポートから異なるドローンポートを往復する自動離陸、自律飛行、自動着陸(昼間実施)

④同時に飛行している機体の飛行情報、映像をリアルタイムに取得及び一元管理

※試行検証として、夜間の捜索を想定したドローンに搭載したスポットライト、スピーカからの拡声放送、対象物のリアルタイム位置特定(NTTコミュニケーションズ)、ドローン映像からのリアルタイム人物検出(KDDIスマートドローン)を実施

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。ドローン開発のイームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)は、レベル4飛行定着に向けた新型機の開発や、VTOLやUGVを含む自律システムの技術開発をさらに推進させる成長戦略を公表した。「事業の成長と業務拡大を目指し、新たなステージへ進む」ため、、南相馬市の本社工場の生産ラインを拡充し、ふじみ野市(埼玉県)にあるR&Dセンターでの技術者を増員する。海外進出も視野に入れる。これに伴い幅広い分野で人材を募る。

人材募集「成長企業の一員として実感も」

イームズが成長戦略を発表したのは8月16日。これに伴う人材募集について、公式サイトでは「当社は、今後ドローンの「レベル4」実現に向けて新型機体の開発および事業展開を進めてまいります。今回はその立ち上げメンバーの募集です。世界中で注目を集めるドローンに携わる社会貢献性の高さだけでなく、成長企業の一員として成長実感も得られる。そんな環境があなたを待っています」とアピールしている。

またイームズの発表は以下の通り。

イームズロボティクス株式会社、業務拡大に向けた大規模な成長戦略を発表

イームズロボティクス株式会社(以下、「当社」)は、このたび事業の成長と業務拡大を目指し、新たなステージへ進むための戦略的な取り組みを発表いたします。近年の事業拡大を背景に、当社はより多くのお客様に高品質なサービスを提供するため、各部門での人員増強を図るとともに、先端技術の開発と新規プロジェクトへの参入を積極的に進めてまいります。

■業務拡大の背景と目的

当社は、自律行動する安全なロボットやシステムの開発を基本理念としており、これまでに数々のプロジェクトを成功させてきました。現在の事業は、販売、ソリューションサービス、システム提供サービスの3つの柱で構成されており、自社開発力がその根幹を支えています。今回の業務拡大は、UAV(無人航空機)やUGV(無人走行車両)、などの自律システムの技術開発をさらに推進し、新しい市場への参入を目指すものです。

■新規技術開発とプロジェクト拡充

当社は今後、ドローンやVTOL(垂直離着陸機)やUGVの分野での技術開発に注力しています。これにより、物流、農業、災害対策など多岐にわたる分野での新たなソリューションを提供することを目指しています。特に、近年の航空法改正に伴う国内基盤整備の進展により、無人航空機の市場は大きな成長が見込まれており、当社はこの分野でのリーダーシップを強化してまいります。

■生産拠点の増強

福島県南相馬市にある本社工場の生産ラインを拡充し、より多くの製品を迅速に市場に投入できる体制を整えます。また、埼玉県ふじみ野市のR&Dセンターでは、先端技術の研究開発を推進するため、技術者の増員を行います。

■グローバル市場への展開

当社は、国内市場のみならず、海外市場への展開も視野に入れています。事業拡大を目指し、パートナー企業との連携を強化し、新しいビジネスチャンスを創出します。

■新規技術開発と人員募集

当社の取り組む分野、技術開発に関心があり、当社とともに新しい事業を進めていく意欲のある方を幅広く募集いたします。

当社は、これまでの実績を基に、さらに多くの分野で革新的なソリューションを提供し続けます。ドローン技術を活用して、物流、農業、インフラ点検、災害支援など、さまざまな社会課題の解決に貢献することを目指してまいります。

求人の詳細については以下イームズロボティクスサイトよりご確認ください

https://www.eams-robo.co.jp/recruit/

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローン事業者、開発者、愛好家などが組織する一般社団法人オールジャパンUAVフェスティバル実行委員会(代表、橋本健株式会社D-eyes代表取締役)が11月3日から5日にかけて、君津市(千葉県)の約14万平方メートルのドローン専用フィールド「DDFF」(ドリーム・ドローン・フライング・フィールド)やJR君津駅に近いホテルを会場に開催された「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、全国から愛好家、学生、研究者が集まる盛況ぶりだった。フィールドでは数々の機体が模擬飛行を行った。地元を中心とした評判の高い屋台が来場者をもてなし会場を盛り上げた。

HEQ「Swan Voyager」、Autel 「Dragonfish lite」のVTOLが競演 石井市長があいさつ、きみぴょん応援 色とりどりの屋台が食欲も刺激

どれも人気店。しかもお互いに仲がいい。 「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、屋内展示会場で目を引く機体に対する旺盛な飛行シーン需要にこたえるため、技術紹介、交流促進、情報交換を含めた娯楽性の高い催事として開催した。君津市に拠点を構えるDアカデミー株式会社ほかドローンの事業者や研究者、開発者などの研究交流体「フィールドサイエンスのためのドローン活用研究会(ド研)」との合同開催で、幅広いネットワークを活用して多くの出展と来場を集めた。

開催初日には主催者側から橋本健氏Dアカデミー株式会社の依田健一代表、京都大学東南アジア地域研究研究所連携准教授で合同会社ソラビジョン(京都市)代表の渡辺一生氏らがあいさつしたほか、来賓として会場入りした君津市の石井浩子市長が「君津市では地元で活躍する依田さん(依田健一Dアカデミー代表)の指導で、ドローンによる橋梁点検がさかんに行われるようになりました。これをきっかけでドローンをはじめる動きも活発化しています。オールジャパンUAVフェスティバルの開催でいっそう盛り上げ、ドローンの普及に貢献する君津市となると期待しています」などとあいさつした。君津市のマスコットキャラクター、きみぴょんもいろどりをそえた。

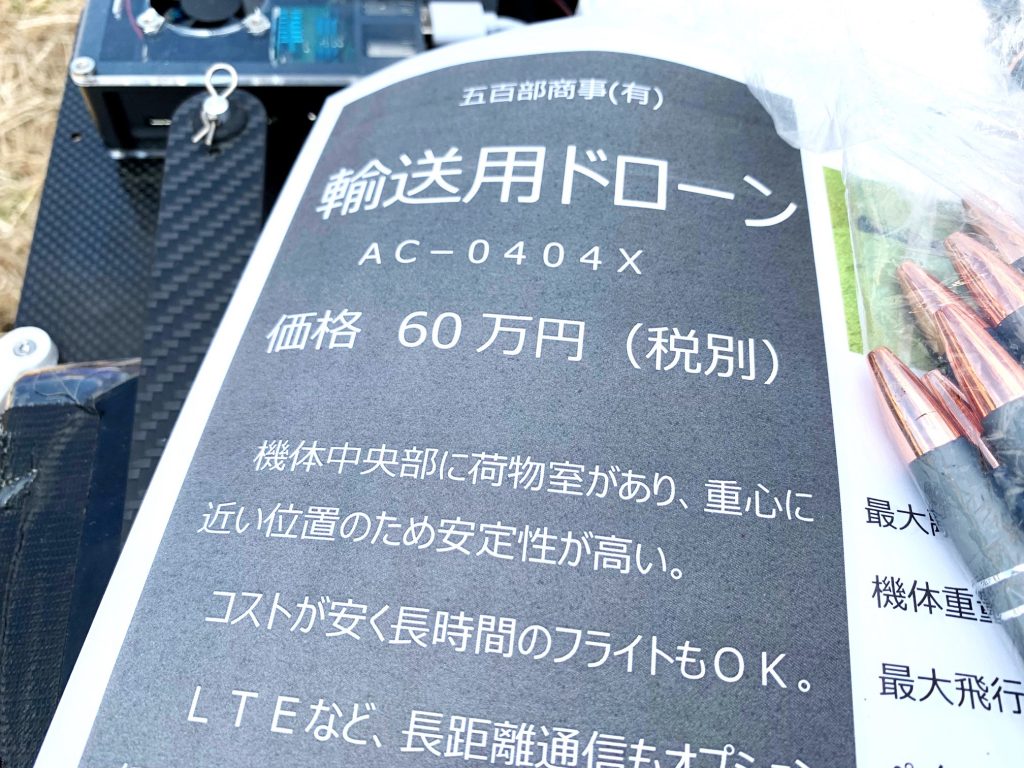

フィールドでは初日のあいさつ直後に、五百部商事有限会社が独自開発した輸送用の機体「AC-0404X」の飛行を披露。その後、Tohasen Robotics株式会社による中国HEQ UAV社のテールシッター型VTOL機「SWAN VOYAGER」の飛行、Autel Robotics社によるVTOL機「Dragonfish lite」が飛行すると、見学者は同じVTOLでありながら鼻先を空にむけるSWAN VOYAGERと、地面に腹を見せたままの姿勢で浮き上がるDragonfish liteとの違いを話題にしたり、より簡単になった操作の進化に驚きの声をあげたりしていた。

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークはSkydio2+、SkydioX2の運用デモンストレーション、株式会社システムファイブはDJIの高精度空撮LiDARシステムZENMUSE L2 の運用デモを披露。Japan Mobility Showに自律走行ストレッチャーを出展して話題となった株式会社アトラックラボは、18インチのヘキサコプター「HIYOKO−18」の飛行を公開した。株式会社イデオモータロボテックスは米Freefly Systems社の大型カメラを搭載したALTA Xを飛行させた。

「たおれん棒」「ドローンスパイダー」で知られる株式会社空撮技研、大型のYOROIシリーズが名高いサイトテック株式会社、オランダAcecore Technologies社の機体を扱っている株式会社ACE-1、株式会社ジーウイング、東京工芸大学ドローン・サイエンス研究会、株式会社D-wings、ケイプラス株式会社などが出展事業者に名を連ねた。

会場には全国から愛好家らが来場。福島県の高校生も教員に引率されて来場し、関心のある機体を展示しているブースに立ち寄ってはスタッフに声をかけていた。また一角には広島お好み焼き、スリランカカレー、小籠包、海鮮だしをきかせたから揚げ、深圳ではなく新鮮なミルクを使ったソフトクリームなどの屋台が並び、店のスタッフが晴天にのぼりをはためかせて笑顔もふりまき、味と香りで会場を盛り上げた。

HEQ UAVの「SWAN VOYAGER」。テールシッター型VTOLは鼻先を空に向けて真上に離陸する

Autel Roboticsの「Dragonfish lite」。こちらもVTOLだが地表から飛行姿勢のままで離陸。もちろん滑走しない

M350

五百部商事のAC-0404X

・・・とその機体についていた説明

は~い♪

福島県立白河実業高校の生徒たちが興味津々でブース見学

スパイスだけでなく笑顔もきいていたスリランカカレー

ドローンの愛好家は屋台の愛好家でもあるかもしれない

石井浩子君津市長

のりのりであいさつする橋本健代表とそれをあたたかく見守るきみぴょん

Dアカデミーの依田健一代表

雨男で知られる渡辺一生氏だがこの日は晴れた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.8.15

独自技術「無振動エンジン」の特許を持つ株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)は8月9日、無振動エンジンを活用したハイブリッド式のヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機で連続50㎞の飛行実験を実施に挑み、目標を達成させた。風速8m/秒の向かい風の中の飛行を強いられる場面もありながら、1時間10分ほどで50㎞を完走した。石川満社長は着陸後、「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。

開発中の「ハイブリッドフライヤー」試作機、約1時間かけ達成

飛行させたドローンは同社が開発中の「ハイブリッドフライヤー」の試作機。6つのローターを備えるヘキサコプターで、バッテリーのかわりに同社の独自開発技術である無振動エンジンで発電するエンジン発電機を搭載している。また軽量で剛性と強度を持つマグネシウム合金を使っていることも同社のドローンの特徴だ。ハイブリッドにはいくかの方式があるが、「ハイブリッドフライヤー」は、ガソリンで動かしたエンジンはプロペラをまわすためには使わず、発電に使う「シリーズ方式」だ。この日は3.5ℓの燃料タンクに約3ℓの燃料をつんで飛行に挑んだ。伝送にはLTEを使った。

飛行ルートは福島県福島県双葉郡浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路・滑走路附属格納庫を起点にした。機体は午前8時5分に離陸し、上空80mまで上昇したのち、400m飛行して海岸に出て方向を変えた。そこからは海岸にそって約10㎞を北上、その後折り返して南下するなどほぼ2往復強で50㎞の飛行コースをつくった。

機体は「ハイブリッドフライヤー」が搭載するフライトコントローラー、アルデュパイロットの地上管制局ミッションプランナーで組んだ飛行ルートの通りに飛行した。安全確保と機体の状況確認のため、飛行ルート上に数人の監視員を配置した。起点に設置した管制局と監視員とはたえず連絡を取り合った。風が強めだったが監視員から「黒煙などの異常は見られません」などと連絡が入ると、安堵の表情が見える。向かい風のときには「機体の速度はだいぶおそめです。向かい風にむかって機体がすごくがんばってくれているようにみえます」と連絡が入り、担当者が応援する表情になる様子がみられた。

約1時間後の午前9時10分ごろ、離陸地点上空に機体が姿を表し、社員ら担当者、見学者が見守る中、予定した地点に着陸するといっせいに拍手があがった。

同社はすでに22㎞の連続飛行を果たしており、昨年30㎞の連続飛行に挑戦したが断念。今年6月には目標を引き上げ40㎞に挑んだが悪天候に阻まれた。今回の再挑戦は前回の目標をさらに引き上げて行われ、前日の8月8日のリハーサルで50㎞飛行を達成していた。試験飛行本番の8月9日は風が強い予想があり、担当者は「前日は着陸時にガソリンが1ℓあまっていたので大丈夫です」と自信を示しながら、制御しきれない天候の行方に気をもみながらの実験となった。

着陸後、石川満社長は「なんとか飛びました」と胸をなでおろしながら「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。同社は今後も改善を加え、1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。エンジン発電機について石川社長は、「多くの可能性を秘めていると思います。一例ですがたとえばVTOL機に搭載すれば、いまでも長い飛行距離がさらに伸びる可能性があります。数百キロ飛ぶ機体なら1000㎞の飛行も視野に入るので選択肢として有力だと思います」と展望を見せていた。

ドローンに対しては、国や地方自治体などを中心に、長距離、長時間飛行への機体が高まっている。災害対応や広域測量などの需要が高まっているためだ。細かな動きが得意なマルチコプターが長時間、長距離飛行の可能性を身に着ける方法としてハイブリッド技術が注目されていて、国土交通省が5月20、21日に埼玉県さいたま市で実施した長時間飛行実験では株式会社アミューズワンセルフ(大阪府大阪市)のハイブリッドクアッドコプター「GLOW.H」で3時間の連続飛行を確認した。ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は6月、200分飛行できるハイブリッドのクアッドコプター「AeroRangeG4-S」を開発したと発表した。ハイブリッドがVTOLに転用される可能性も含め、今後ハイブリッドへの関心はさらに高まりそうだ。

50㎞飛行を終え離発着点に戻ってきた石川エナジーのハイブリッドフライヤー

着陸後に拍手があがった

飛行した機体と記念撮影におさまる石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

離陸直後。浮上するハイブリッドフライヤー

飛行中。監視員と連絡をとりながらスタッフが機体の状況や風の様子を見守る管制局の担当者

実験内容を説明する石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

50㎞飛行した石川エナジーの「ハイブリッドフライヤー」。2年後をめどに商品化される機体のプロトタイプだ

会場の幕の裏側からのぞくと、昨年断念した「30㎞」が隠れていた。今回は目標を引き上げて50㎞を達成した

ハイブリッドらしさが給油口やマフラーに表れている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

空の利活用を推進する兼松株式会社(東京)は3月15日、オーストラリアのドローンメーカーSwoop Aero(スウゥープエアロ、メルボルン)の固定翼と回転翼を併用したVTOLドローン、Kookaburra MKⅢ(クッカバラ・マークスリー)を使った実証実験を公開した。兼松が包括連携協定を結んでいる加賀市(石川県)とともに実施した輸送実験の一環で、運用は兼松が資本業務提携を交わしている英Skyportsが担った。日本国内でSwoop機の飛行が公開されたのは初めてだ。機体はときおり強い風が吹く中で安定した飛行を見せ、立ち会った関係者からは「緊急時の医療用に使えそう」などの声が聞かれた。

加賀市・宮元陸市長「スピードと迫力に感動」

JR加賀温泉駅に近い加賀市医療センター6階のルーフバルコニーで公開された。直線距離で3キロ、陸路で6キロ離れた加賀温泉ケアセンターを離陸したドローンが医療センターのルーフバルコニーまで血液を運び、待機していた加賀市の宮元陸市長が受け取るというシナリオだ。この日は保冷バッグなどを血液のかわりに運ぶことにし、会場に用意されたパネルにも「Advanced Air Mobirityプロジェクト VTOLドローンによる血液輸送実証実験」と掲げられた。

実験には加賀市の宮元陸市長、兼松航空事業部長の津山幹規氏、NTTコミュニケーションズ株式会社北陸支社ソリューション営為業部門・部門長の川上浩生氏、Skyportsの日本法人、Skyports株式会社(東京)の代表取締役、岡田惇史氏と、それぞれの担当者が参加したほか、加賀市医療センターなど医療関係者、自治体関係者、報道陣らが見守った。

実験では宮元市長が出発地に離陸の合図を出すと、Kookaburra MKⅢが垂直に離陸した。離陸の様子は設置されたモニターで映し出された。上昇した機体は上空で水平飛行に切り替わり、その後はグライダーのように空中を自動航行した。医療センターで待機する関係者たちは、機体が離陸から2分を過ぎたところで上空に機影を確認し、口々に「もう来た」、「早い」と、声をあげた。医療関係者からは「災害時や緊急時によいのではないか」と期待の声があがった。飛んできた機体は医療センターの上空で着陸態勢に入り、バルコニーにあらかじめ設置してあったマーカーのはいったランディングパッドの上に垂直に着陸した。所要時間は約4分だった。機体が着陸すると、見守っていた関係者からいっせいに拍手があがった。

Kookaburra MKⅢの機体中央は、バッテリーと荷物室がパッケージになっている。運航を担ったSkyportsのスタッフが着陸した機体中央の天井部を開いて荷物を取り出し、宮元市長に手渡し、関係者への公開は終了した。

公開終了後、機体中央のバッテリーはとりはずされ、バルコニー側で充電していた別のバッテリーが装着された。充電済みのバッテリーを装着した機体は、再び離陸地の加賀温泉ケアセンターに向けて飛んで行った。

Kookaburra MKⅢはオセアニア、アフリカなどで、数多くのフライトをこなしていて、Skyports社も運用実績を持つ。最高速度は124㎞/hでペイロードは3㎏、航続距離は90㎞だ。2023年度に導入予定の新モデルは航続距離が最大175㎞とさらに延びる。

公開終了後に報道陣の取材に応じた宮元陸市長は「スピードと迫力に感動した。生産性、効率性を高めるためには自動化、機械化が必須だ。積み残している課題は残るが、ドローンには期待している。我々は空の産業集積を進め、移動革命の先駆けとして名乗りを上げていく」と述べた。

加賀市はドローンやいわゆる空飛ぶクルマを含むエアモビリティの普及、利活用にIoT普及とともに力を入れていて、市内全域の3Dマッピングに取り組むなど、ドローンの飛行環境を先進的に整備している自治体として知られている。

飛行の様子が日本で初めて披露された豪Swoop Aero社のKookaburra MKⅢ

充電中のバッテリー。ここに荷室もある。Kookaburra MKⅢの「顔」にあたり、顔を取り換えると元気が戻る子供向けアニメのヒーローを思い出した

バッテリー交換中。子供向けアニメでは新しい顔を投げれば自動装着されるが、ここは手作業だ

新しいバッテリーを積み替えて再び離陸するKookaburra MKⅢ

Kookaburra MKⅢの充電器

実験後に記念撮影におさまる関係者からは笑みがこぼれた

公開前にあいさつをする宮元陸加賀市長(左)。兼松航空事業部長の津山幹規氏(市長の右隣)、NTTコミュニケーションズ株式会社北陸支社ソリューション営為業部門・部門長の川上浩生氏(右端)も列席した

報道陣のインタビューに応じる宮元陸・加賀市長

出発地を離陸してからわずかで上空に姿をあらわしたKookaburra MKⅢを見上げて迎える関係者 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。