- 2025.2.24

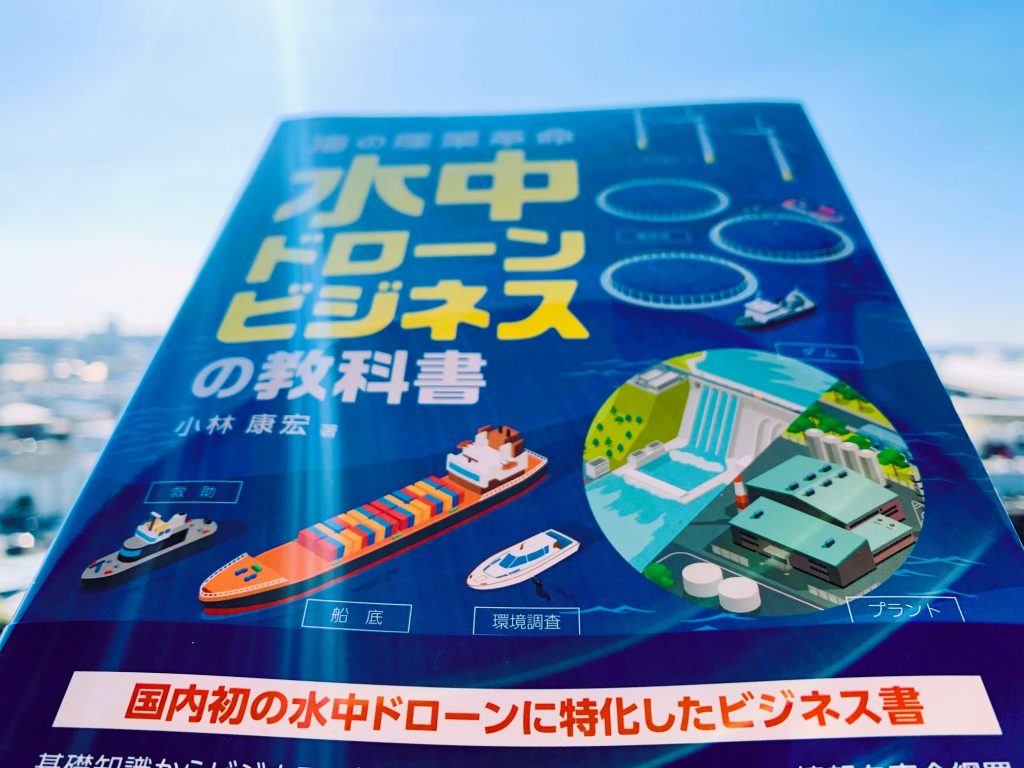

ドローン事業を展開する株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)は2月21日、同社の小林康宏(みちひろ)代表の著書、『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』の出版記念イベントを都内で開催した。書籍には水中ドローンの概要、活用例、ビジネスの構築法などをまとめてある。小林代表があいさつの中で書籍の概要を説明したほか、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の吉田弘氏、PwCコンサルティング合同会社の南政樹氏が講演した。関係先や産官学各層の来場者が講演に耳を傾け、交流を繰り広げた。

南氏「積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来」

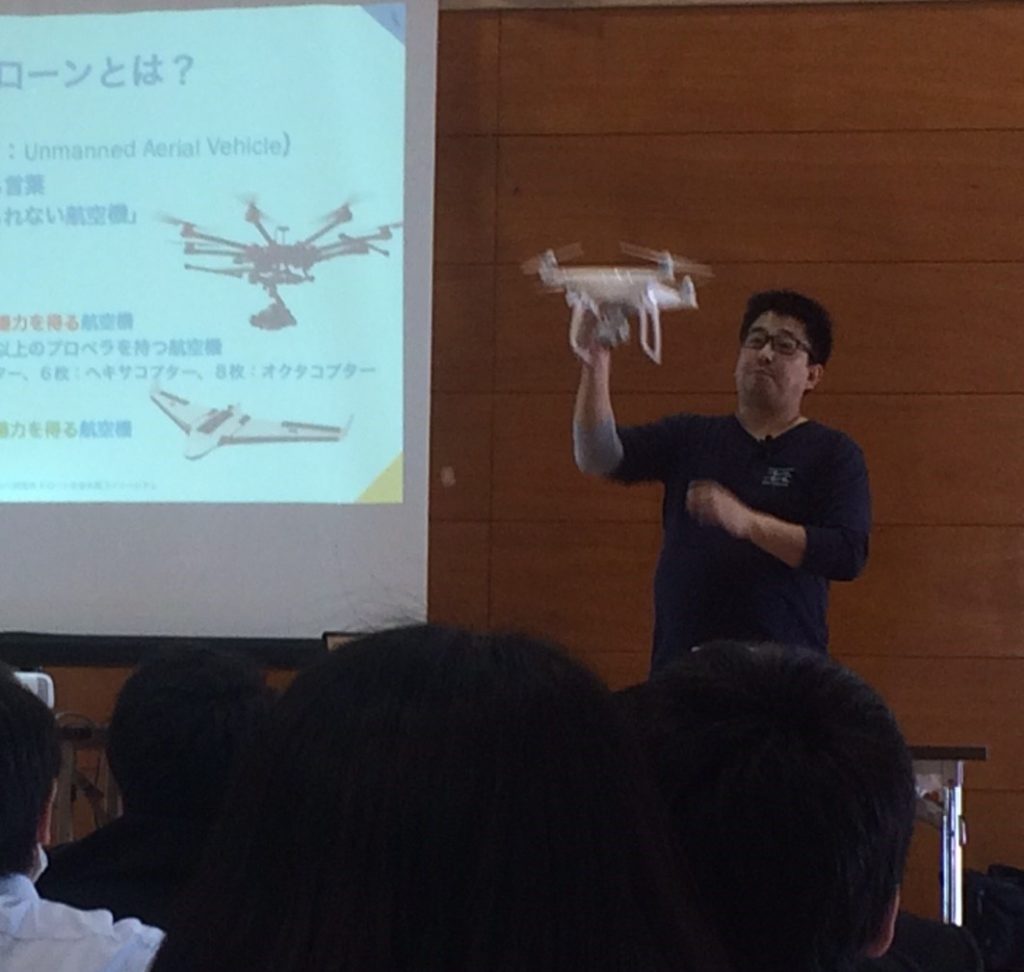

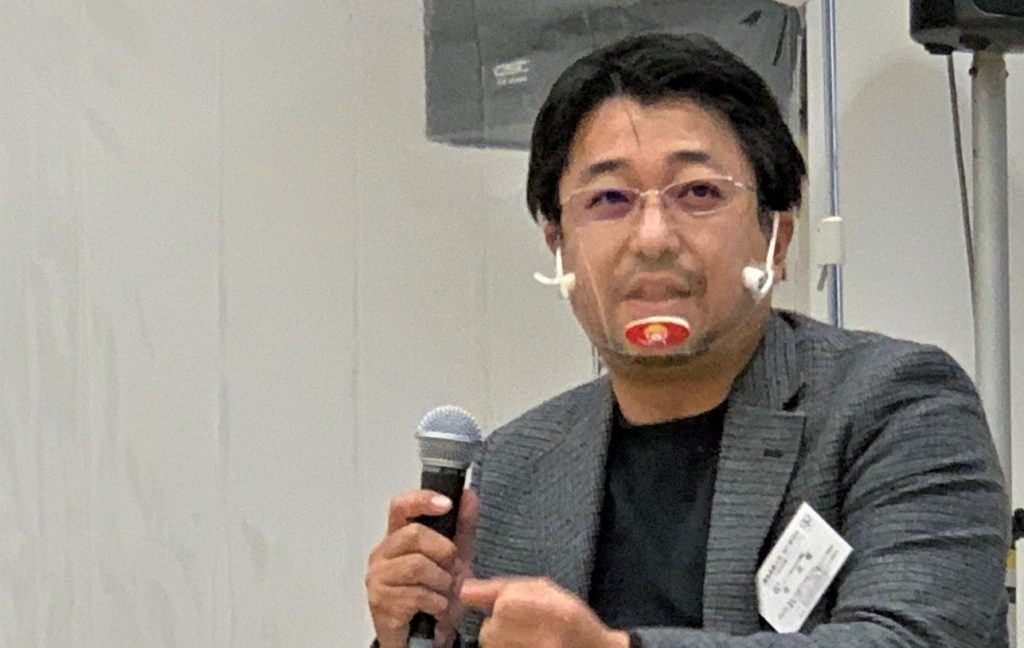

イベントの冒頭であいさつした小林代表は、スペースワンが手掛ける事業と水中ドローンにかかわる経緯に触れ、「新型コロナ禍の期間に知見がたまり、それを本に盛り込んだ。はじめての人にもわかってもらえる内容だと思っている」と紹介した。書籍はA5版、

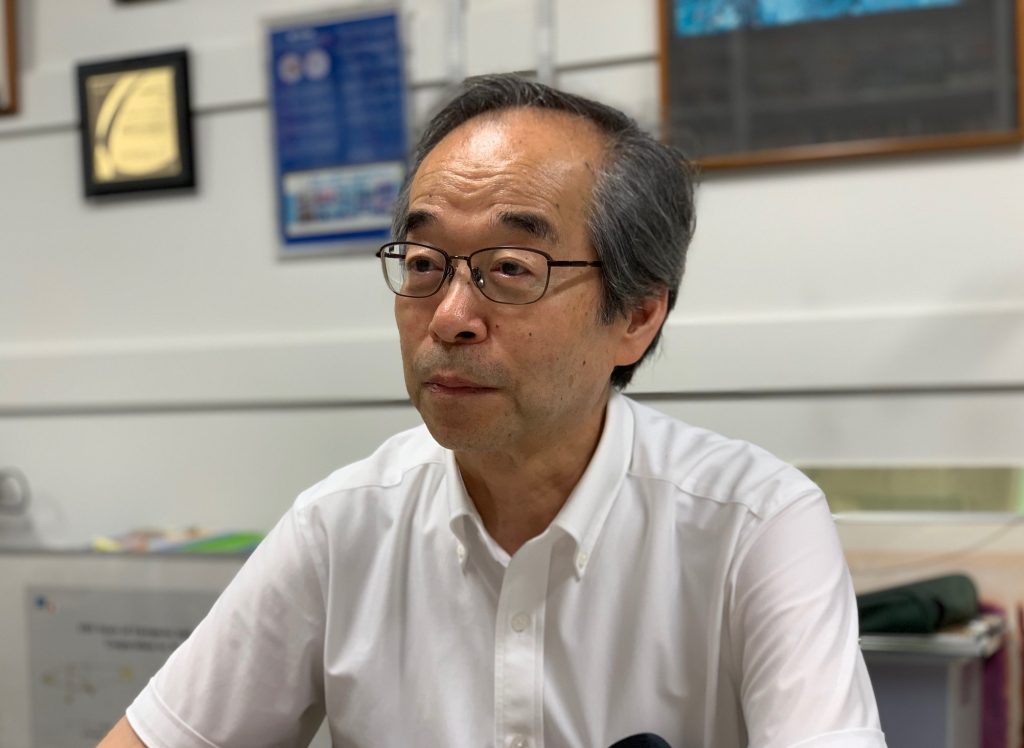

JAMSTEC地球環境部門北極環境変動総合研究センター北極観測技術開発グループの吉田弘グループリーダーが北極の氷の下を水中ドローンで観測した経験などを「海氷下でのドローンの活躍」の演題で講演した。講演の中で書籍を手に取り「必要なことを網羅してあるすぐれた本」と紹介した。

PwCコンサルティング合同会社の南政樹シニアマネージャーは、今後AIの活用が急速に拡大する中、水中ドローンがAIの基盤となるデータ収集に力を発揮すると見込まれることや、集めたデータから知恵を創造することが対価の得られる価値につながることなどを「水中ドローンとデータビジネス」の演題で講演した。

南氏は「『風が吹けば桶屋がもうかる』を生成AIが考えたらどうなるのか。予想もしないような新しい価値を生み出すために、さまざまなデータに活用の可能性が出てくる。技術は進歩し、人ができることは増えるが、私たちはそれを人の作業の代替のためだけでなく、新しい価値の創造につなげないと、事業の継続が困難になる。品質の良いデータが豊富にあることが、次のチャンスにつながる。その意味で、積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来のひとつだと考えています。」と述べた。

このあと参加者をまじえた交流会が催された。

出版記念キャンペーン展開中 無料贈呈も

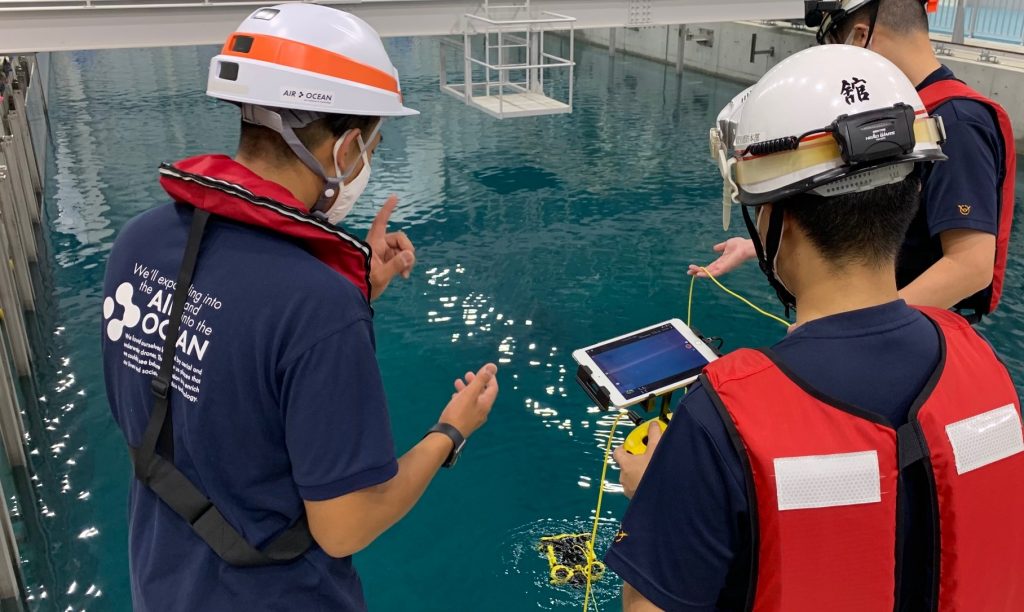

スペースワンは海外の展示会で水中ドローンに出会ったことをきっかけに事業に参入した。排他的経済水域と領海をあわせた日本の海洋面積は447万平方キロメートルと世界6位、深さまで含めた堆積では世界4位の海洋大国であることや今後多くの分野で活用が見込まれることから事業を本格化させ、機材導入や導入支援、人材育成、現場での運用などを展開している。2019年には一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)を発足させ、産業の健全な発展に力を入れている。

出版した『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』はA5版、ソフトカバーの単行本で224ページ。定価は1800円+税。スペースワンが運営するAIR OCEANオンラインストアhttps://shop.airocean.jp/で購入できる。また出版を記念して期間限定のキャンペーンを展開中だ。224ページある書籍のダイジェスト版をPDFで無料進呈するほか、申込者の中から抽選で200人に書籍そのものをプレゼントするという。キャンペーンページはこちら。

SPACEONE HELD EVENT TO COMMEMORATAE PUBLICATION OF ROV BOOK PwC MINAMI AND OTHERS SPOKE

SPACEONE Co.,Ltd (Koriyama City, Fukushima Prefecture), which operates a drone business, held an event in Tokyo on February 21 to commemorate the publication of “The Industrial Revolution of the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” a book by Michihiro Kobayashi, the company’s representative. The book includes an overview of underwater drones, examples of their use, and methods for building a business. Representative Kobayashi gave an overview of the book in his opening remarks, while Hiroshi Yoshida of the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Masaki Minami of PwC Consulting, LLC gave lectures. Visitors from related parties and all levels of industry, government, and academia listened to the lectures and engaged in exchanges.

Minami: “Active use of data is the desired future of ROV”

Opening the event, Mr. Kobayashi touched on the history of SPACEONE’s business and its involvement with underwater drones, saying, “We have accumulated knowledge during the period of the COVID-19 disaster, and we have incorporated this knowledge into the book.

Mr Hiroshi Yoshida of JAMSTEC, gave a lecture titled “Activities of Drones under Sea Ice,” describing his experience using underwater drones to observe under the ice in the Arctic. During his lecture, he picked up a book and introduced it as “an excellent book that covers everything you need to know.

Masaki Minami, Senior Manager of PwC Consulting, LLC, spoke on “Underwater Drones and Data Business,” explaining that underwater drones are expected to play an important role in collecting data that will serve as the foundation for AI as the use of AI expands rapidly in the future, and that creating wisdom from the data collected will lead to excellent business value.

Mr. Minami asked, “If we consider that generative AI will bring about innovations like the ‘wind blows and the bucket shop gets rich,’ what do you think will happen? The possibility will arise that generative AI will utilize a variety of data, including seemingly unrelated ones, to create new value that we would not expect. Technology is advancing and people can do more, but if we do not use it not only to replace human tasks but also to create new value, we may face a situation that makes it difficult for us to continue our business. Therefore, the abundance of good quality data will help us seize the next opportunity. In that sense, I see proactive data utilization as one of the peek-a-boo futures for underwater drones.” He continued, “We are looking forward to the next opportunity to use data actively.

After the session, a social gathering was held with the participants.

CAMPAIGN NOW UNDERWAY

If you win, you’ll get a copy of ROV’s book!SPACEONE entered the ROV business after encountering underwater drones at CES exhibition. SPACEONE is now engaged in the ROV business in earnest because Japan is the world’s sixth largest oceanic power with a combined exclusive economic zone and territorial waters of 4.47 million square kilometers, and the fourth largest in terms of sedimentation, including depth, and because it is expected to be used in many industries in the future. SPACEONE is currently developing its ROV business by selling ROV equipment, providing support for companies to install ROV equipment, training personnel to use ROVs, and operating ROVs in the field for structural inspections and marine surveys.

SPACEONE’s publication, “Industrial Revolution in the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” is an A5 size, softcover book with 224 pages. The text is written in Japanese. The price is 1,800 yen plus tax. The book is available at the AIR OCEAN online store operated by Space One at https://shop.airocean.jp/. SPACEPNE is also running a limited time campaign until March 6, Japan time. If you sign up, you will receive a digest version of the 224-page book in PDF format. Two hundred lucky applicants will also be entered into a drawing to win a free copy of the actual book. CLICK HERE for the campaign page.

あいさつする小林康宏代表 / CEO Michihiro Kobayashi addressing the audience

講演するJAMSTECの吉田氏 / Mr. Yoshida of JAMSTEC speaking

講演するPwCコンサルティングの南氏 / Mr. Minami of PwC Consulting during his speech

会場は多くの来場者でにぎわった

水中ドローン協会は「水中(みずなか)会議」というイベントも開催している:関連記事はこちら

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.12.10

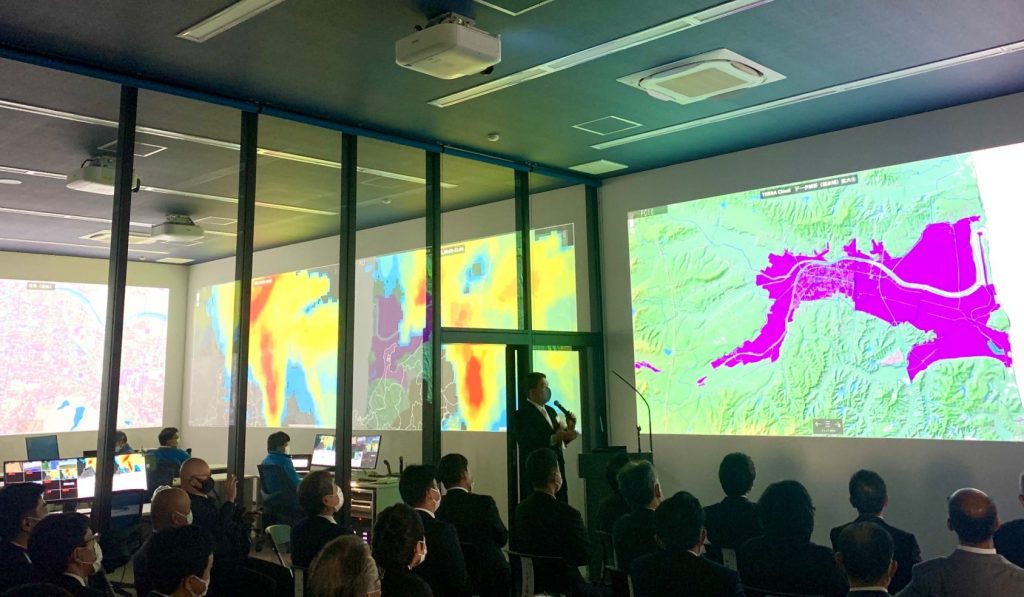

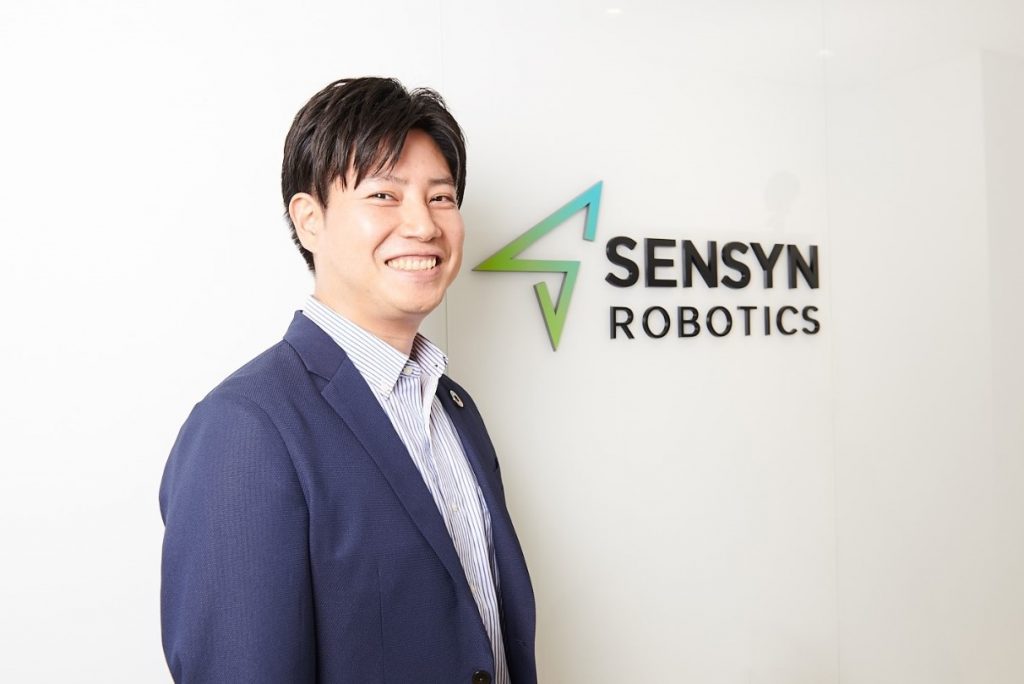

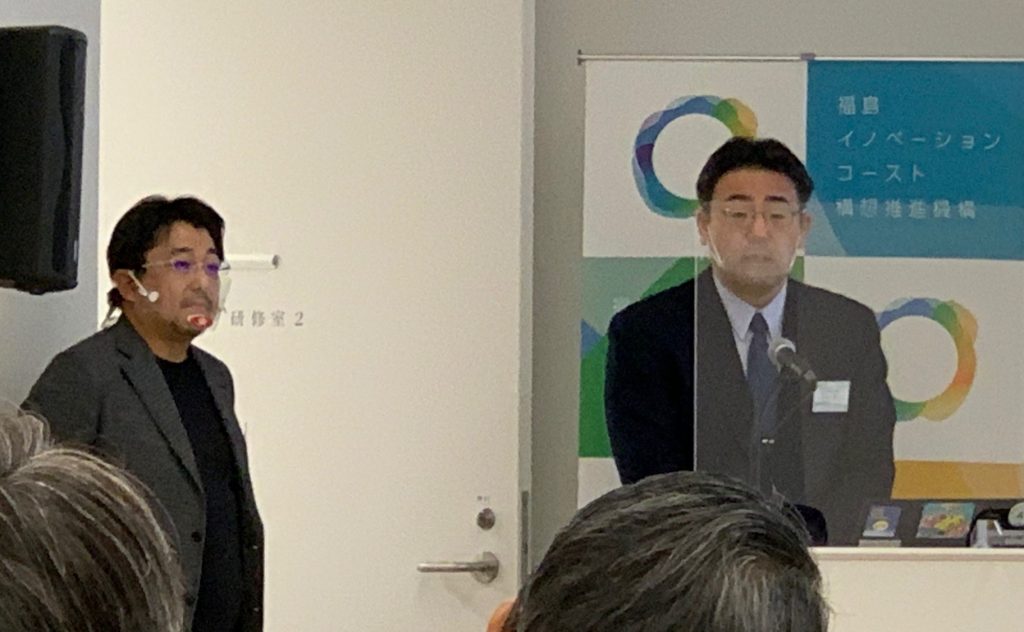

ドローン研究に力を入れている慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表は12月5日、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(福島県福島市)が開催した「『復興知』成果報告会」に登壇し、国の「復興知」事業に採択される前から福島県田村市で力を入れている一連のドローン事業の体系である「たむらモデル」を紹介した。南氏は「たむらモデル」を他の地域にも展開うる取組を進めており、報告会では「たむらモデルを福島県発の産業および地域社会のDX化手法として全国で展開したい」と述べた。

「人材育成が地域に必要な理由は、産業を根付かせるため」

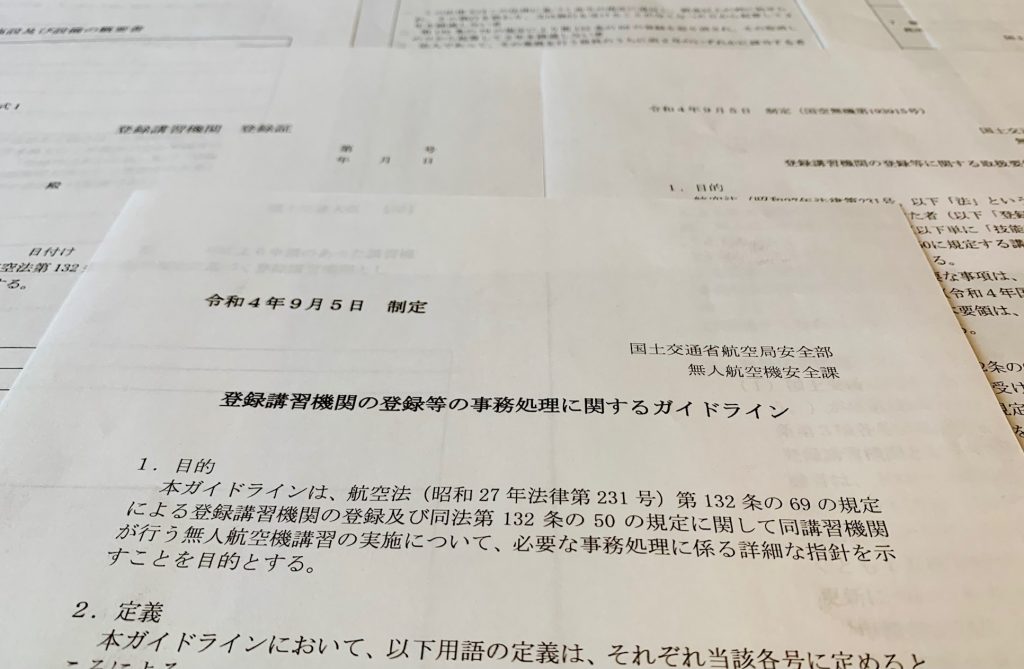

復興知は、福島・浜通り地域の復興支援に、知見や技術を動員する大学を支援する国の事業で、2018年度に20件、2019年度に28件、2020年度に23件が採択されている。事業が最終年度を迎え、これまでの取組の成果の報告会が企画された。報告会は、東日本大震災や原子力災害を伝承するため2020年9月に開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」(福島県双葉町)で行われた。慶應義塾大学のほか、東京農業大学、郡山女子大学、福島大学、東京大学、東北大学(発表順)が報告を行った。

慶大・南氏の報告の演題は「ドローン人材育成から始まる地域産業の活性化。たむらモデルの高度化・普及事業」。田村市で構築してきた人材育成から産業化への循環について報告した。田村市産業部商工課の宗像隆企業立地係長も登壇し、南氏の報告の中で田村市の現状について紹介した。

報告の冒頭、南氏は、2016年12月に田村市と連携協定を結んだことや、それ以前の震災の東日本大震災の発災後に放射線の空間線量を測定するために福島県に関わってきた経緯などを説明。田村市で展開しているたむらモデルの特徴について、「第一に、長期的な視点にたって計画してきたこと、第二に、市役所が積極的にかかわったことがあげられます」と、長期視野で地元主導の取組であることを強調した。

田村市での取組について、南氏は「始まりは田村市も私どもも手弁当でした。つまり何の補助金もない状況でのスタートでした。 最初は私たちも田村のことを知りませんでしたし、田村の人たちもドローンを知らなかったと思います」と振り返った。

さらに「まず何をしたかと言うと人材育成です。人材育成がなぜ必要か。それは、産業を担う人を育成しないと産業が根付かないからです。また田村市としてドローンを業務に積極的に使っていただくことをお約束いただきました」と続けた。

田村市の宗像氏「ドローンはゼロからのスタート。今はなくてはならない身近なもの」

ここで南氏は、田村市産業部商工課の宗像隆企業立地係長に登壇を促した。宗像係長は「連携協定を締結して今月で4年になりますが、4年前はドローンも今ほど身近ではなく、テレビで見たことがあるという程度の認識でした」と協定は市にとってもドローンについてゼロからのスタートだったと話した。

宗像係長は「連携協定を機にドローンの利活用を庁舎内で行いました。職員対象のドローンの体験会、職員による操縦士の講習などをしながら防災訓練でもドローンを活用しました。いまでは建設工事等での空撮や現場確認など、ドローンは無くてはならない身近なものになりました。市内の農家さんの協力を得て、ドローンを活用して農作物の生育状況を確認する実証事業も行って頂き、その連絡調整も市で行なっております。ドローンの普及と利活用のため企業、個人、行政がかかわるドローンコンソーシアムたむらという組織を平成30年3月24に設立しました。田村市は 阿武隈高地の中腹に位置する中山間地域です。大部分が緑豊かな自然が占めており、ドローンが活躍できる可能性が高いと考えております。地域の人々の生活の質の向上にドローンが寄与してくれるものと期待しております。市としても市民へのドローンの普及、利活用の推進に努めて参りたいと思います」と伝えた。

再び登壇した南氏は、ドローンコンソーシアムたむらの設立や、地元高校生による農薬散布機のライセンス取得などを通じた「みんなが支える農業」プロジェクトの推進などの取り組みを紹介。ドローンコンソーシアムたむらについては、会員向けの機会提供、情報提供が中心で、研究会では法制度、海外事例、地域の課題発見、解決などが行われていることを説明した。操縦技能についても、地域に必要な技能を受け継ぐ取り組みを目指すことなどが紹介された。

報告の中では、ドローンコンソーシアムたむらの佐原禅事務局長のコメントが動画で紹介された。佐原事務局長は「企業、個人含め50会員が加盟しています。目指すところはドローンの普及活動。若い方にドローンに触れて頂きたい。田村市は飛ばせる環境が整っておりますので、広大な敷地を利用して頂きたいと思っております。会員同士の情報共有、ビジネスチャンスにもつながればいいなと思っております」と、会員を募集していることも含めてPRした。

「ドローンコンソーシアムたむらは地域のインフラ。たむらモデルを全国に」

田村市での取組が復興地事業となったのは、2018年から。南氏は「手弁当で進めていたことが、その後ご支援を頂いて進めることができるようになりました。学生を20人ほどつれて田村市に入り、市内の魅力を映像として記録する活動をしたり、それを多言語に変換したりしました。また米国の機関の評価手法NISTを高校の部活動の中に取り入れました」などと紹介し「復興知として進めている取り組みの3つの柱は、ドローンを活用した人材育成事業、ドローンを活用した産業振興事業、ドローンによる地域課題の発見・解決事業」と整理した。

南氏は「慶應義塾大学は、知見や教育的リソース、技能を惜しみなく田村市に提供しており、ドローンコンソーシアムたむらは、共通基盤として様々な産業のインフラ」と役割を意義づけた。また、3本柱それぞれについて、34回の人材育成プログラムの提供(人材育成)、指導者向けノウハウの教材化(人材育成)、ホップ栽培におけるNDVI指標の撮影方法や、指標と生育の相関関係分析(産業振興)、ドローン担い手と農家による協業プログラム「みんなで支える農業のプログラムを導入」(産業振興)、ドローンをきっかけとする観光需要喚起プログラム「ドローンツーリズム」の試行(産業振興)、大学生によるフィールドワークと観光PR動画作成(課題発見・解決)、農林業者向け危険予測マップ作成(課題発見・解決)などの成果も報告した。今後、南相馬市との連携協定締結に向けた準備の中でも、これらの取り組みを進める方針だという。

また、今後の展望について、南氏は政府が2022年に実現を目指す「レベル4」と言われる目視外補助者なしの飛行形態に向けた田村市内の設備、制度の整備、地元人材による完全運用、スマート化技術・デジタル基盤による産業振興、地域担い手と役割分担微細化のマッチングによる課題解決を列挙。そして「一番言いたかったのはこれ」と伝えたのが、「福島県発の産業及び地域社会のDX 手法としてたむらモデルを全国で広く展開すること。今後もたむらモデルの発展と展開を目指します」と報告を結んだ。

南氏「復興知を生かすため、リーダーシップ伴う“オーケストレーション”を」

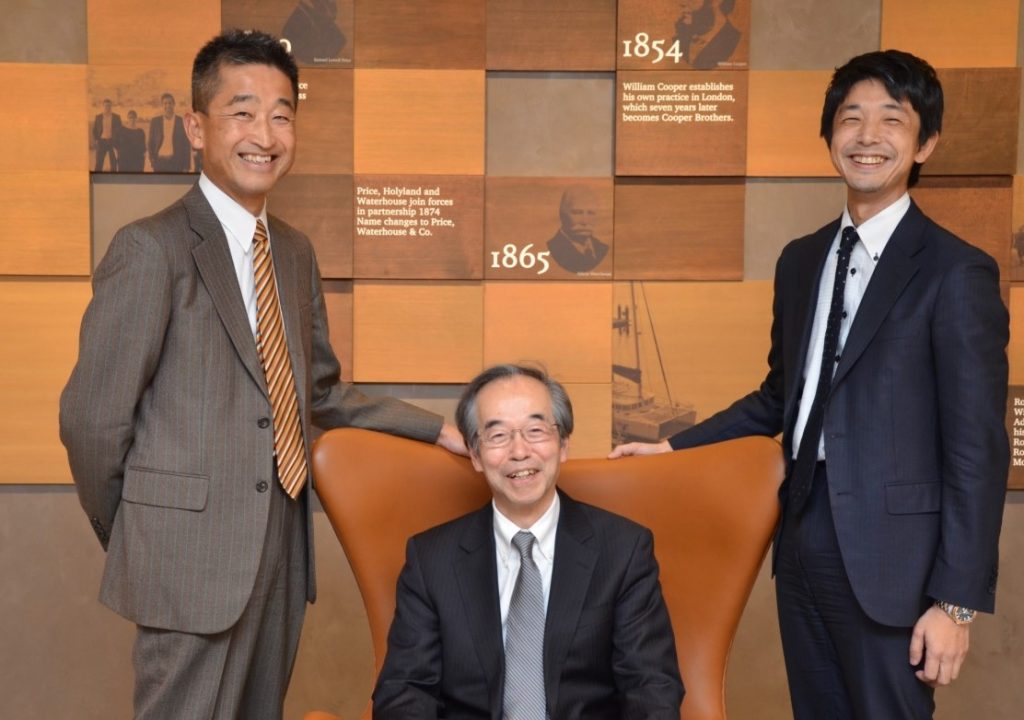

このあと南氏は、東京大学先端科学技術センターの飯田誠特任准教授、東北大学未来科学技術共同研究センターの鈴木高広教授と3人でトークセッションに登壇。福島県企画調整部企画調整課の高橋洋平課長がコーディネーターとして「他組織と連携するうえで重要なことと、浜通りの発展につなげるための展望」を問いかけたのに対し、登壇した3人が各自の見解を披露した。

東大の飯田教授が「最初は僕らはよそ者だったんです。その意味では信頼関係とネットワークを作って意欲を持って取り組める環境作りが重要だったと思います。そしてそれを作るためには人、意欲、根気強さが重要かな、と思います。また、イノベーションコーストの各地に色がついてきましたが、この色を単色で終わらせるのではなくハーモニーにつなげるネットワークが必要ではないかと考えています」と発言。

南氏は「確かにわれわれはよそ者なんです。東京から来るとたいがい『補助金が後ろから出てくるんじゃないか』という目で見られます。その時に『そうではない』と見せるために、最初はノーガードで地元の方とお話をすることが大事。その後、カウンターパートがどなたになるのかが明らかになり、その方がどういうことをしてくれるかなどが明らかになって、しっかりとした体制を作れるようになります。もう一つは、手離れをよくすることが大事だと思います。その地域にいつまでも我々がいないと、取り組みが続かない、とならないよう、技術移管や、指導者養成など次のリーダーを作ることが大事だと思います」と述べた。

さらに、「これからの浜通りでの展開についてですが、先ほどのハーモニーというご意見とは少し違う観点で、オーケストレーションという言葉を使いたいと思っています。指揮者の立場の人が必要という意味です。、福島県はこうなるぞ、という強力なリーダーシップと、リーダーシップに基づいて作業をするファンクションを整える。他分野にまたがる共通言語を使える人間がドローンにはいます」と発言した。

東北大学の鈴木教授は「個別の取り組みに橋渡しをしてつなぎ、より大きなものにすることが大事だと思っています。どうやってその場所を光らせるかを考えることが重要」と指摘した。

参加者から、浜通りの未来につながるキーワードやビジョンは何か、と質問があがり、東大の飯田教授は「実現したい夢、実現する夢」、慶大・南氏は「リセット」、東北大鈴木教授は「逆転の発想」を挙げた。

慶応義塾大学を含め、参加した各大学の報告は以下の通り(報告順)。 東京農業大学 連携市町村:相馬市 事業名:浜通り地方の復興から地域創生への農林業支援プロジェクト 郡山女子大学 連携市町村:葛尾村 事業名:葛尾村におけるエゴマ産業の拡大と地域活性化 福島大学 連携市町村:南相馬市、川内村、飯館村、大熊町 事業名:福島発『復興知』の総合化による食と農の教育研究拠点の構築 東京大学 連携市町村:いわき市 事業名:CENTER for Wind Energy(Phase-Ⅲ) 慶應義塾大学 連携市町村:田村市 事業名:ドローン人材育成から始まる地域産業の活性化 ~たむらモデルの高度化・普及事業~ 東北大学 連携市町村:南相馬市、浪江町 事業名:モビリティ・イノベーション社会実装・産業創生国際拠点の構築

「復興地」成果報告会に登壇したむらモデルに関わる取り組みを説明する慶大・南氏

トークセッションで見解を披露する南氏

田村市との連携協定は2016年12月。復興地がスタートする2018年より前から取り組んでいた

地域人材が担う「たむらモデル」

トークセッションには3人が登壇

報告会の会場風景。双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館で行われた

会場のほかオンラインでも参加した

復興地事業の開始。右上は船引高校でNISTを取り入れた活動風景。右下は学生を引き連れて田村市でフィールドワークを挙行したさいのひとコマ。南氏が右下の場面を「リア充のように見えるかもしれませんが」と紹介すると会場が笑いに包まれた

田村市の宗像氏(右)も登壇しドローンが市にとって不可欠になっていることを紹介した

報告会会場を示す表示板。秋にできたばかりの真新しい伝承館で行われた

郡山女子大学が葛尾村と連携して取り組んだエゴマメニューの開発も会場で話題になった TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.30

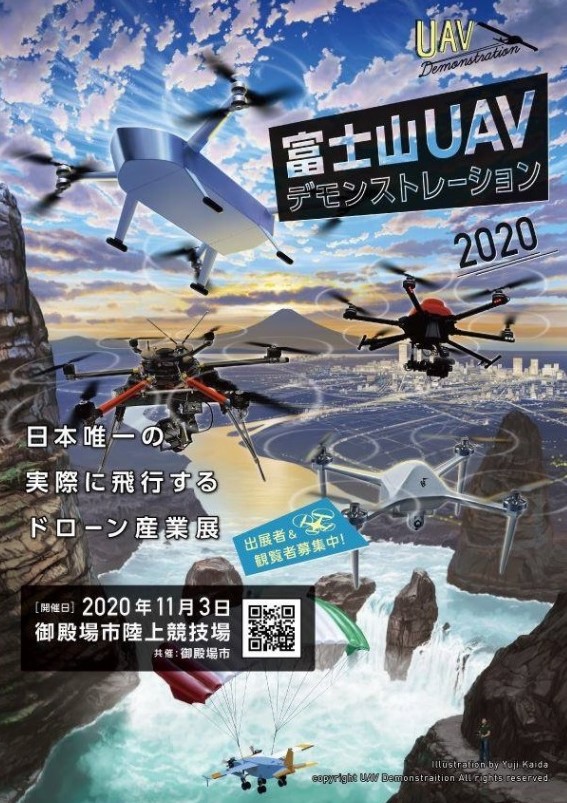

慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムが11月3日に静岡県御殿場市で開催するドローンの飛行ショー「富士山UAVデモンストレーション2020 in 御殿場」の出場チームが固まった。企業や研究機関など10組がデモフライトに臨み、6組も機体や関連プロダクトを展示する。最大航続50分の大型機「ALTA-X」や、日本向けにカスタマイズされたAIドローン「Skydio J2」、独自に作られた機体などが集う。米大統領選の投票日であり、日本の誇るスーパーアイドルグループ「嵐」が無観客ライブ「アラフェス2020 at 国立競技場」を配信する日でもあるなど巨大イベント目白押しの祭り一色の文化の日は、御殿場ではドローンの話題機が秋空を彩る。

富士山を望む競技場を会場に開催される“ドローン航空ショー” 観覧は事前登録を

今回のUAVデモンストレーションは、西に富士山をのぞむ御殿場市陸上競技場を会場に開催される。御殿場市が共催し、当日は400mトラック8コースを備えるグラウンドで、上空40mまでの空域を、10組が持ち込むドローンが飛行姿を見せる。これまで展示会の陳列や、フライトゲートでのホバリング、ネット上の広告や動画などで関心を集めた話題機や珍しい機体が空を舞う、いわばドローンの航空ショーだ。

屋内展示会場も準備され、フライトに登場した実機を間近で確認したり、担当者から説明を受けたりできる。フライト参加チームとは別の6組も機体や関連プロダクトを持ち込む予定で、関心の高い来場者には、目の前で実物を確認できる機会となる。

なお、新型コロナウィルス感染拡大対策のため、観覧者は全員、検温、アルコール消毒、マスク着用、観覧同意の意思確認を受ける。観覧希望者は事前登録が必要で、観覧席から見ることになる。

https://uav-demonstration.jp/

回転翼、固定翼、VTOLなど多彩な話題機が飛行、関連デバイスも

出場機のバリエーションは多岐にわたる。

株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市)は米Freefly Systems社の重量級大型機「ALTA-X」で当日に臨む。最大積載可能重量が15.9kg、無負荷時の最大飛行時間50分という飛行性能や、高性能GPS、オープンソースのPX4フライトコードを採用した拡張性のあるシステム、3重化されたIMUをもつフライトコントローラー、折りたたみ可能で、防塵防雨対策が施されたフレーム、可変安定機構を備えた33インチ大型プロペラなどが話題を集めた機体だ。

日本の機体制御技術をリードする株式会社自律制御システム研究所(千葉市)は、同社の主力機「PF-2」で日本の底力を見せ、ジオサーフ株式会社(東京都大田区)は、スイスsensFly社のマッピング向け固定翼機「eBee」の新型機「eBee X」を披露する。インフラの設備点検などを手掛ける株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪市)は、米Skydio社のAIドローンに磨きをかけた日本仕様の機体、Skydio J2を持参して会場入りする。

株式会社空撮技研(香川県観音寺市)は、空撮専門業者が撮影のさいに頼る係留装置、「ドローンスパイダー」を、DJIの Phantom4をフライトさせながら、飛行する機体を一定のテンションでつなぎとめる暴走防止機能の真価を見せつける。千葉県君津市にある広大なフィールドで多彩な機体の飛行実績を多く積むDアカデミー株式会社(神奈川県横浜市)はフランスParrot社のDiscoの編隊飛行などを予定。火山観測を実施した株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市)や、さまざまな機体開発を手掛けている徳島大学制御工学研究室が披露するオリジナル機体も見逃せない。

スタイリッシュで活用の範囲が拡大しているVTOL機も登場する。有限会社森山環境科学研究所(名古屋市)がスイスWingtra社の「WingtraOne」を、株式会社WorldLink & Company(京都市)がドイツWingcopter社の「Wingcopter」を、それぞれ飛ばす予定で、スタイリッシュな外観や飛行スタイルが来場者の目をひきそうだ。

また慶応義塾大学はこの夏、藤沢の海岸の安全確保の活躍したDJIのMatrice300 RTKを、Flying Beach Guardians仕様としてフライトさせる計画だ。

出場チームや登場する機体、デバイスは以下の通り(10月30日現在) <デモフライト&展示(50音順)と飛行させる機体など> ・株式会社イデオモータロボティクス(東京都府中市) Alta-X(米Freefly Systems社) ・株式会社空撮技研(香川県観音寺市) 係留装置ドローンスパイダーとPhantom4(DJI社) ・慶應義塾大学 Matrice300 RTK(DJI社,Flying Beach Guardians仕様) ・ジオサーフ株式会社(東京都大田区) eBee X(スイスsenseFly社) ・株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(大阪府大阪市) Skydio J2(米Skydio社) ・株式会社自律制御システム研究所(千葉県千葉市) PF-2 ・Dアカデミー株式会社(神奈川県横浜市) Disco(フランスParrot社、編隊飛行)、Matrice300 RTK(DJI社) その他小型VTOL機 ・徳島大学制御工学研究室(徳島県) オリジナルHEX機(RTK-GPSによる飛行経路再生)、 オリジナル倒立型ダクト機 ・株式会社HEXaMedia(埼玉県川口市) オリジナル機(大型マルチコプター ・有限会社森山環境科学研究所(愛知県名古屋市) WingtraOne(スイスWingtra社) ・株式会社WorldLink & Company(京都府京都市) Wingcopter(ドイツWingcopter社) <屋内展示(50音順)> ・一般社団法人アジア総合研究所(東京都) 中国RichenPower社の農薬散布機 ・合同会社アドエア(京都府京都市) ドローン用パラシュート ・株式会社ジーエスワークス(東京都) GNSS受信機、PPK処理ソフト ・合同会社スカイブルー(愛知県岡崎市) ドローン用ガード ・株式会社D-eyes(大阪府堺市) ドローン搭載高性能カメラ ・有限会社ボーダック(埼玉県吉川市) オリジナル 2.5m VTOL機、産業用VTX <開催概要> 開催日:2020年11月3日(火・祝) 時 間:11:00~17:00 場 所:御殿場市陸上競技場(静岡県御殿場市ぐみ沢670-1) 入場料:無料 主 催:慶應義塾大学SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム 共 催:御殿場市 ※観覧の申し込みは以下の富士山UAVデモンストレーション2020のホームページから https://uav-demonstration.jp/2020/10/14/uav2020/

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.28

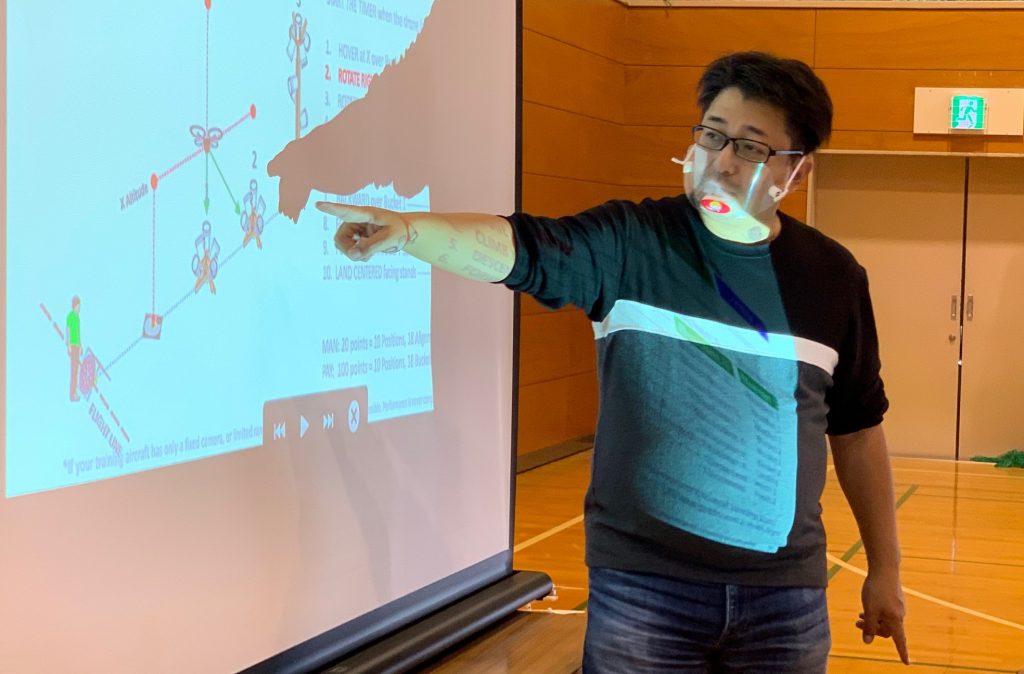

慶應義塾大学と包括連携協定を結んでいる福島県田村市の県立船引高校で10月24日、ドローン特別講座が開かれ、ドローン科学探求部のメンバーがアメリカ国立標準技術研究所(NIST)の技能評価手法にチャレンジしました。初挑戦のメンバーもゲーム感覚で楽しみながら、上手な生徒をはやしたてたり、自分の操縦の課題を発見したりしていました。この日も指導役の慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表が、チャレンジの内容や目的をていねいに伝え、生徒たちのいきいきとした表情を引き出していました。

楽しみながら技能を修得させる“南流” ドローンでバケツのぞき込み「もうちょっと左」

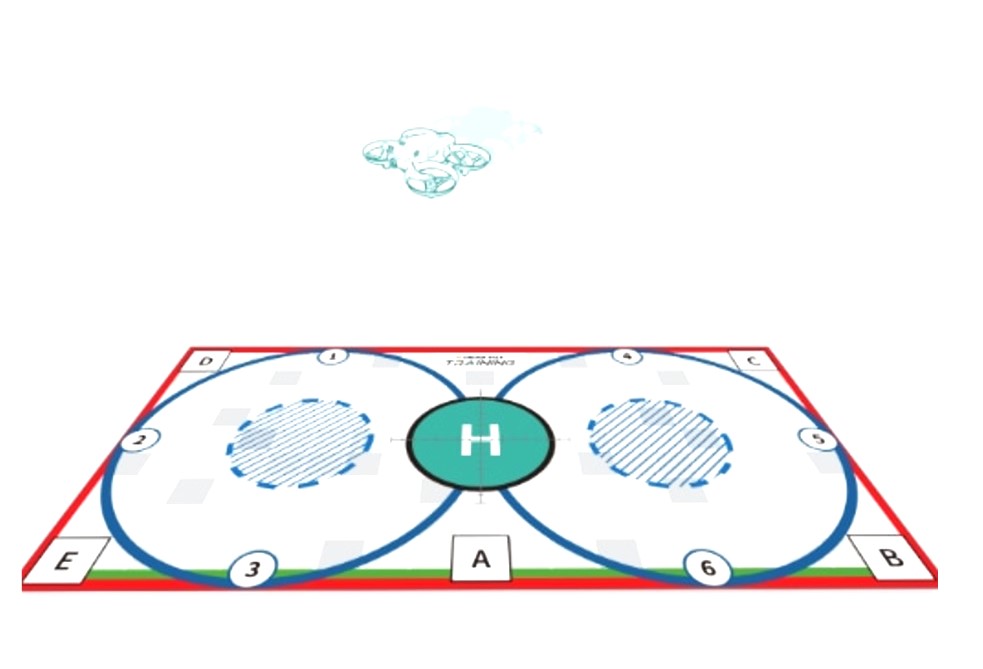

NISTの評価手法は、文字が書かれたバケツ型の被写体を取り付けたツリーを使うところが特徴です。バケツは内側の底に円が縁どられ、その中にアルファベットが描かれています。正面からのぞきこむと円と文字が読み取れますが、のぞき込む位置がずれたり、距離を取り誤ったりすると、文字が読み取れなかったり、縁取りの円の一部が欠けたりします。バケツの大きさや向き、高さ、角度は予め決められています。技能評価では、時間や飛行方法の条件が与えられ、ドローンを飛ばし、カメラでバケツ内の文字や円をとらえられるかどうかを判定することになります。

船引高校には昨年秋、この評価のためのツリーが1セット導入されました。この評価はドローンの技能の評価として世界に広まりつつあります。船引高校は、これに沿った練習ができるきわめて珍しい高校といえます。ただ導入後には、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の一環で活動休止が余儀なくされていました。今年秋以降、感染状況をにらみながら、活動を少しずつ再開したところで、この日は2020年度にはいって初めて、ツリーを使った練習となりました。

4月に新入部員となった生徒にとっては、ツリーを使った練習は初めてでした。初めてであったり、久しぶりであったりしながら、好奇心も手伝って作業はするすると進み、生徒たちは体育館に機材を持ち込み、ツリーを組み立てるところまで約10分で準備を終わらせました。背の低い株ふたつと、高さ3メートルのツリーひとつを並べたコースができると、まずは小型のカメラ付きドローンで、3チームに分かれて、バケツの中の文字をとらえる練習で腕をならします。あちこちから「読めた!」「円が欠けてる!」と声があがります。「もうちょっと左」などと励ます声も混じり、体育館の中は練習が進むにつれて活気が満ちてきました。

この日のハイライトは、決められたバケツの文字を読み取ったうえで、離陸から着陸までの時間をできるだけ1分に近づける「1分チャレンジ」でした。機体は学校で持っているPhantom4です。このチャレンジでは、初心者であるなど不慣れなチャレンジャーほど、ゴールまで急ぐことに専念しがちですが、実は早ければいいというわけでもないところがキモです。器用に読み取れる操縦者にとっては、着陸までの時間を1分に近づけるためには、同じペースを保てるかどうかが重要になります。

準備が整ったところで順番を決めて、チャレンジをスタートさせると。最初の生徒が離陸からなめらかに操縦し、文字もとらえ、無事に着陸させて、いきなり1分2秒の好タイムをたたきだしました。順番待ちの生徒から「おおっ」「うますぎるっ」などと声があがりました。実際、これが、この日の最高タイムとなりました。ただ、そのほかの生徒も実はかなり手馴れていました。この日の二番手の成績は1分8秒。それに1分10秒台も複数いました。最も時間がかかった生徒でも2分を超えることはなく、練習量が多く確保できない中でも、この先さらに上手になる可能性を実感できました。

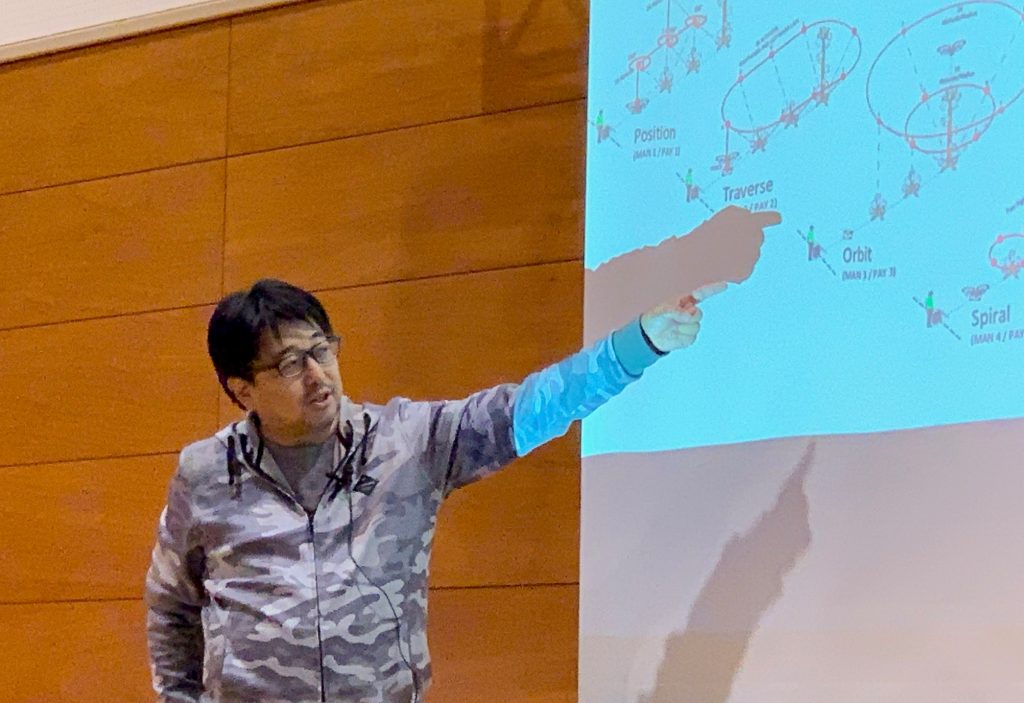

練習の最後に南氏は、この日の取り組んだNISTの評価手法が、現在、世界中に広まりつつあることや、飛ばし方にいくつもの種類があることを説明しました。その中で、「世界中に広まりつつある方法であるということは、これで獲得した技能評価は世界中どこにいっても通用するということになる可能性があるということです。またツリーを使う飛ばし方には、オービット、スパイラルなどいろいろありますが、今回チャレンジしてもらったのは、並べられたツリーの外側を周回するトラバースという方法です。時間があればいろいろな方法で練習をしてみると楽しいと思います。最後の1分間チャレンジでは、より速くということよりも、どれだけ滑らかに動かせるか、というところが重要です。そんなことも頭に入れながら練習してみてください」。と伝えました。

また、「学期の終わりあたりで実際に技能レベルを測ってみたいと考えています」と、生徒たちのチャレンジ精神を刺激しました。また田村市の美しい紅葉を撮影してみることや、学校を撮影してみることなども提案しました。

船引高校のドローン活動は2016年12月にスタートして、あと少しで丸4年になります。船引高校の地元である田村市と、慶応義塾大学との連携協定をきっかけに人材育成の一環として始まった活動は、船引高校の大きな特徴のひとつとなり、地元の田村市の人々や、周辺自治体から一目も二目も置かれるようになりました。DroneTribuneは、船引高校をはじめ田村市の取組を折に触れて見て、伝えて参りました。これからも田村市や船引高校の取組に声援を送ってまいります。

船付記高校生が1分間チャレンジ

NISTのバケツツリーを使った技能評価につて説明する慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹特任助教

ツリーを組み立てるドローン科学探求部の生徒たち

うまくバケツの底の文字を読み取れるか

画面の見方、スティックの動かし方を南氏が直接指導

並べられたツリーを周回するトラバースに挑戦 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.13

慶應義塾大学と包括連携協定を結んでいる福島県田村市にある福島県立船引高校で、9月10日、「ドローン特別講座」が開催され、船引高校でドローンに関連する活動を展開している「ドローン科学探求部」の1~3年生が、ドローンの操縦訓練に励んだ。この日も、慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表が直接手ほどきをした。中には南氏の短い助言でコツを飲み込み短時間で上達する生徒もいて、ドローンの取組に積極的な田村市での担い手育成がまた一歩、進み始めた。

1~3年生がトイドローンで「〇」を描く練習 すぐにコツを飲み込む生徒も

この日は同校の体育館を会場に、ドローンの操作に親しんだ。講師の南氏が参加者に与えたテーマは「〇を描く」。体育館の床に描かれたバスケットボールのコートなどを利用して、トイドローンが円を描くように飛ばすことを求めた。初心者は空中に停止させるところから、手元のプロポの左右スティックの倒し方や、スティック操作に応じた機体の反応を理解させていった。

経験者には、「ノーズ・イン・サークル」や「8の字」などの飛行を求め、技量の向上を促した。

講座の途中で、周囲と距離を取る必要性や、その距離の確認方法など、飛行させるために知っておくべき基礎知識もまじえた。

トイドローンのあとには、Phantom4も操作。屋外で撮影をするなどの活動により近い飛ばし方について指導を受けた。この日は、過酷な現場でドローンを運用している専門家も南氏の補佐として学校を訪れ、生徒の指導を手伝った。

学校案内の表紙にドローンで撮影した学校の写真 船引高校の特徴に

福島県立船引高校は、慶大が田村市と2016年12月に協定を締結して以来、ドローン指導を取り入れている。南氏を中心にドローンの専門家が学校に出向き、直接、指導をする「ドローン特別講座」を提供しており、これまでに映像クリエイター、ドローンレーサーら第一線で活躍する専門家が指導に関わってきた。

船引高校はそれ以外にも、独自にドローンの練習をしたり、撮影をしたり、交流希望を受け付けたりと活動の場を増やしてきた。田村市内で開催された音楽フェスで飛行させたり、市内の総合防災訓練で撮影を請け負ったりとか領域も拡大させてきた。卒業生が県内のドローン関連企業に就職したり、農薬散布の資格を取得したりと、社会に役立てる道筋も描き始めている。

船引高校の高校案内の表紙が、平成30年、令和元年、令和2年とドローンで撮影した写真が採用されているのも、ドローンが特徴であることを示しており、船引高校のドローン活動が地域の特徴を形作り、住民の誇りとなるなど、さらに地元の活性化に貢献することが期待されている。

オローン特別講座でPhantom4の使い方を始動する慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアム副代表の南政樹氏

南氏からこの日のテーマやその狙いが示され、耳を傾ける生徒たち

桜の時期にドローンで撮影した校舎を表紙にあしらった船引高校の学校案内 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.9.28

ドローンの空を舞う様子を見せる展示会「UAVデモンストレーション」が今年も11月3日に静岡県御殿場市の御殿場市陸上競技場で開催されることが公表されました。主催する慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムが現在、出展者を募っています。出展料は今回に限り、無料です(!)。参観者は晴れていれば富士山を背景にした飛行風景を拝むことができます。過去2回に多くの反響を呼んだ名物企画に出展するなら、この機会を検討してみては。また、ドローンに関心がある方はぜひ参観を!

富士山を背景にフライト 主催の慶大・南氏「社会受容性の醸成に」

UAVデモンストレーションでは、機体は陸上競技場のフィールド(トラック)内を離発着し、フィールド上空を飛びます。出展者1組あたり原則、20分が割り当てられる予定で、割り当てられた時間内はフィールド上空を専有的に飛ばすことができます。会場にはマイク、デフィスプレイが用意され、カメラがとらえた映像を投影したり、出展者が説明したりすることもできる予定です。参観者は観客席(エリアは現在検討中)からその様子を見学します。当日は、インターネットを通じた動画配信も計画されています。

そのほか出展ブース(3000mm✕3000mm 程度の屋内スペースと、1800mm×600mmの長机、椅子等を用意)を準備し、これも無償で貸与されます。飛行させる機体を来場者に間近で見せたり、説明をしたりすることができます。屋外機、大型機がフィールド上空を舞うと同時に、屋内機、小型機を展示ブースで出店し、ドローンへの感度の高い参観者に展示することが可能です。

UAVデモンストレーションは2018年に、慶応義塾大学ドローン社会共創コンソーシアムが、飛行展示による社会受容性の醸成を実践する目的でスタートしました。企画した同コンソーシアムの南政樹副代表は「ドローンがのびのびと大空を飛んでいる様子やミッションをしっかり実行する姿をみて、無人航空機の可能性を感じてもらうことが、社会的受容性を醸成するために必要」と話しています。

第1回は神奈川県藤沢市の鵠沼海岸で、第2回は御殿場市「馬術・スポーツセンター」で開催され、それぞれ個性ある、中にはここでしたフライト風景を間近で見ることができない機体が飛ぶ姿を参観者、見物客に披露してきました。今回は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い開催時期を調整し、11月に開催することになりました。

9月29、30日には千葉・幕張メッセで大型展示会「Japan Drone 2020」が開催され、100組内外のドローン関連事業者がプロダクトやサービスを持ち寄ります。最新情報を交換しあうカンファレンスも開催されます。会場内のブース、フライトエリア、カンファレンスで感じたドローンの可能性を、11月の「UAVデモンストレーション」で確信に切り替える機会になりそうです。

■UAVデモンストレーション公式サイトはこちら。

以下に主催者が発表した今回の開催要領を引用します。

<今年の出展条件を以下の通りとします>。 ・出展は無料です(2021年度からはドローン社会共創コンソーシアムの会員企業(幹事・一般)は無料、それ以外は有料)。 ・出展者の製品告知や紹介などビジネスの場としてご活用いただけます。ただし、外部への告知などでイベントを紹介刷る際には、主催者は「慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム」である旨、必ず記載して頂くように御願い申し上げます。 ・どのような内容を展示されるかは各出展者の裁量とします。できる限り魅力的に見られる展示を心がけてください。 ・機材の運搬等に掛かる費用、デモフライトに掛かる人件費などはすべて出展者が負担してください。 ・主催者は御殿場市陸上競技場を離発着地点として提供いたします。その上空(DID地区外)で飛行するための調整(国土交通省航空局への飛行申請は人・モノ30m、イベント上空を取得します。危険物搬送や物件投下については個別にご相談ください)を行うと共に、出展ブース(3000mm✕3000mm 程度の屋内スペースと、1800mm×600mmの長机、椅子等を用意)を無償貸与いたします。 ・出展者には持ち時間として「20分」の間、上空を専有的に使っていただきます。陸上競技場トラック内・トラック等はご自由にお使いいただけます。観覧席ならびにトラック横にいる観客の皆さんによく分かるようなデモンストレーションを実施してください。 ・会場内で使えるマイクを用意します。操作画面や飛んでいる様子を捉えたカメラ画面に投影できるようHDMI入力できるディスプレイを準備いたします。また、ネットへの配信も予定しております。 ・デモ時間以外は、展示ブースで来場者への対応を御願いいたします。

2019年 富士山UAVデモンストレーションに関する情報

http://agora-web.jp/archives/2041682.html

汎用マシン「キングフィッシャー」を公開! 「富士山UAVデモンストレーション」開催

2018年 湘南UAVデモンストレーションに関する情報

https://drone-journal.impress.co.jp/docs/special/1130760.html

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。