- 2019.11.15

「アマナ空撮技術コース」スタート 空撮チーム airvision のノウハウが DJI 講 習の「UTC」で

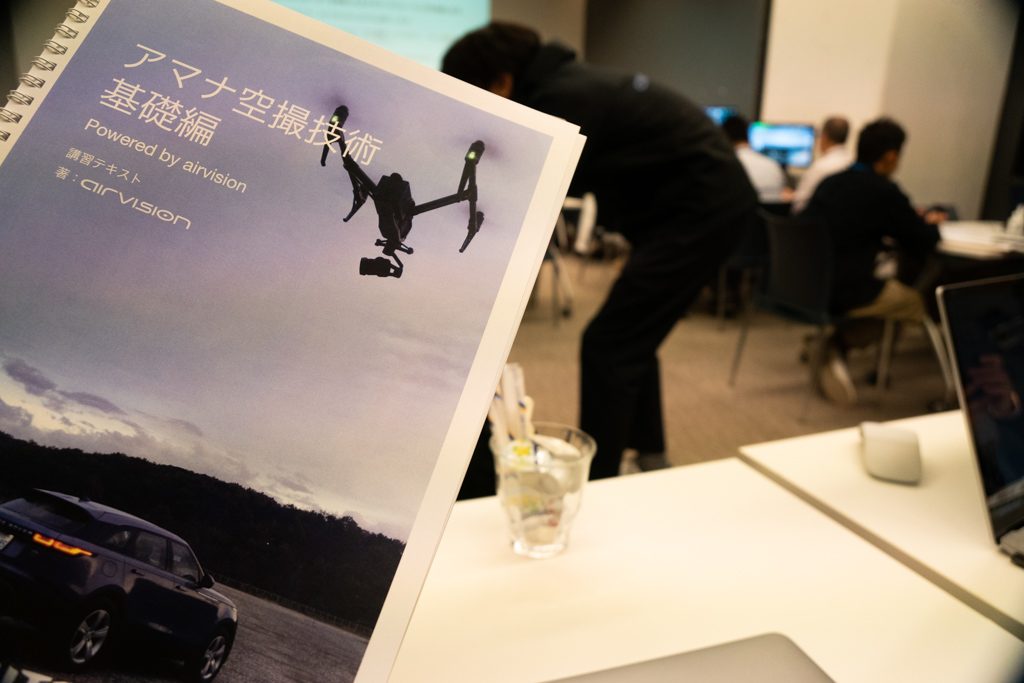

アマナグループでドローン人材育成やドローン空撮事業を展開する株式会社アマナビはこのほど、DJI の産業用パイロット教育機関「UTC」プログラムのひとつとして開発した「アマナ空撮技術コース powered by airvision」の提供を開催した。空撮を体系的に学べるカリキュラムが特徴で、当日は約 20 人が参加した。運営には DJI JAPAN 株式会社と株式会社 ORSO が共同出資で設立したドローン利活用推進サービスを手掛ける do 株式会社が協力した。次回は 2020 年1月 22日、23日に開催される予定だ。初日の基礎編を見学すると、情報、知識が整理され、経験談が随所で生かされていた。

カメラの構造、フライトモードの活用、保険も網羅

「アマナ空撮技術コース powered by airvision」は、空撮サービスチーム「airvision」のパイロットが講師を務める。ドローンの飛行や操作に関する理論を体系的に整理し、実践で活かせるよう技能、知識をわかりやすく伝える講習だ。基礎編と上級編があり、基礎編では、カメラの構造や「解像度」の解説、カメラの設定方法などから、機材の種類、特徴、空撮映像をとるためのポイント、インテリジェント機能とフライトモードの活用、関連法、保険などを網羅している。

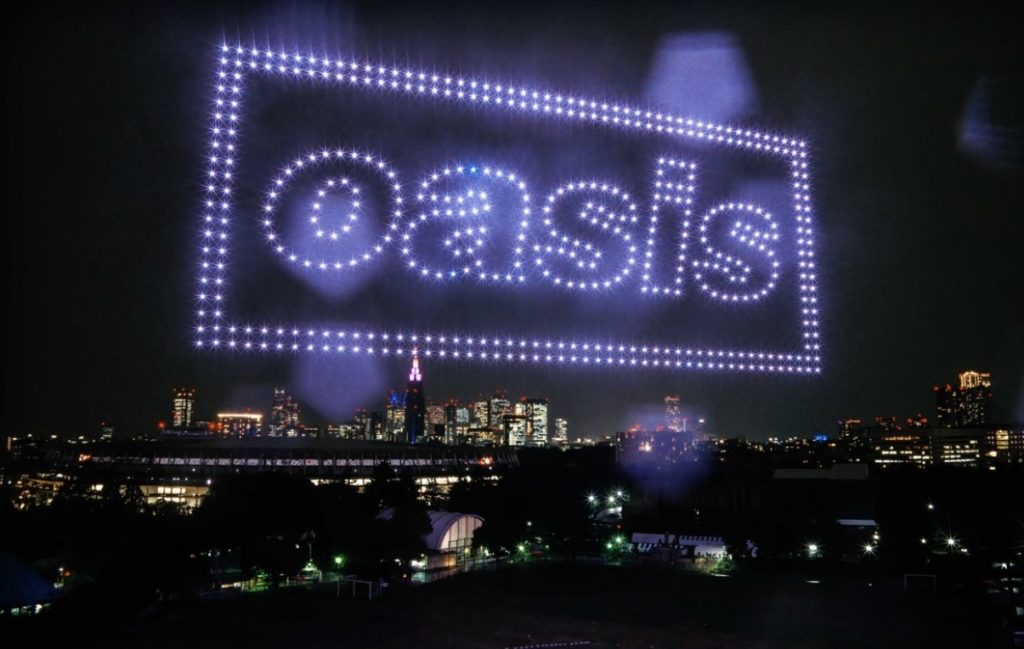

講師らが所属する「airvision」は、映画『魔女の宅急便』の実写版、NHK 大河ドラマ『真田丸』のオープニング映像など、テレビ、映画、CM、ミュージックビデオなどの製作に関わってきた、アマナグループ内のアマナビが結成している撮影チームだ。2011 年からドローン空撮を通じて「情報の見える化」に取り組んでおり、今回のコースでは、これまでの案件での空撮やスクールの運営によって築き上げてきたノウハウを UTC のプログラムのもとで編集し、提供することになった。

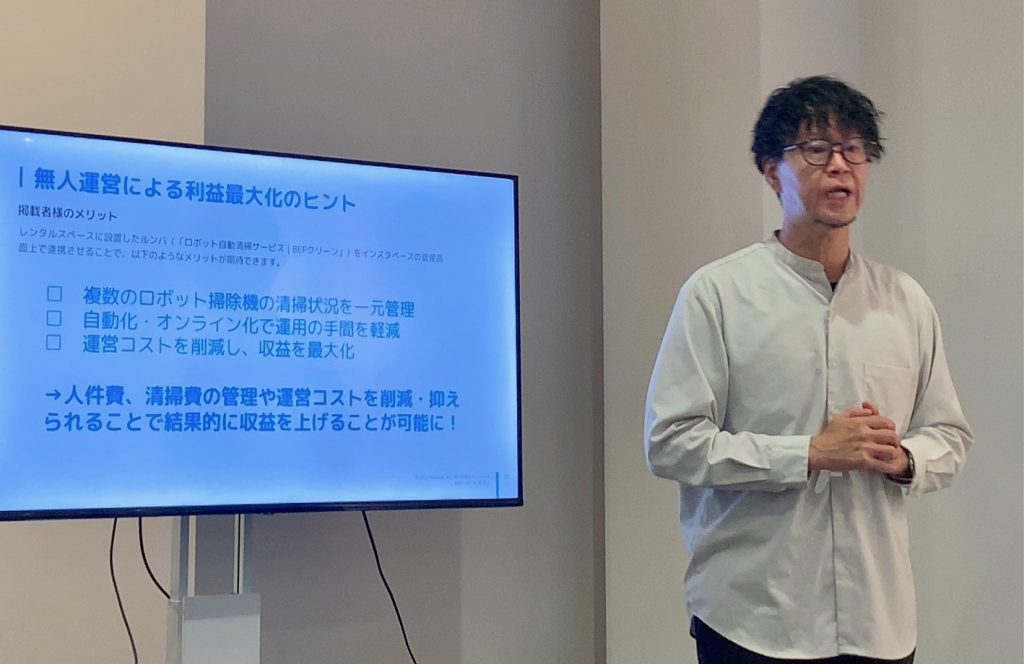

講習の冒頭、do 株式会社の角井洋介氏が登壇し、UTC が DJI の産業用パイロット育成機関であることについて説明した。この中で、「UTCは 2016年に中国で設立され、東南アジア、ヨーロッパ、北米で展開しています。日本では、初心者向けトレーニングや産業利用を目的とした測量系プログラムを中心に提供しています。DJIの技能認定であるDJI CAMPもUTCブランドで展開されています。DJI の機体の特性をいかすノウハウを盛り込んだことが特徴で、先日発表されたばかりの『MAVIC MINI』で空撮がより手軽になる中、講習がレベルの高い作品づくりに役立てることを願っています」とメーカー直結の講習であることを伝えた。また、アマナビの児玉秀明代表取締役社長が「ドローンの人材育成を進めており、今回、DJI が設立した教育機関 UTC への参加をお誘い頂きました。2011 年から取り組んでいる空撮のノウハウ、技術、表現を共有させていただきたいと考えております」とあいさつし、参加者の期待を高めた。

do 株式会社 角井洋介氏 オープニングにも、場面転換にも 「スパイス的な演出に」

今回の講習では airvision の深田康介さんが講師を担当。受講者にはテキストが配布され、講習はその順番で順を追うように展開された。

深田氏は自己紹介のあと、ドローンで撮影された映像が使われた映像を紹介し、「最初から最後までドローンで取られた映像を使う作品は多くなく、むしろ映像を効果的にスパイス的な演出と使われることが多いです」と、解説を加えた。事例として、オープニングタイトルバック映像、場面から場面の転換、客観視点の表現などを例示した。そのうえで「空を飛ぶことはとても特別なことで、落下するリスクを念頭に、安全への意識と向き合わないといけないと思います」と、安全意識を強調した。

airvision 深田康介氏 基礎編では、カメラの構造から講義を開始。DJIの ZenmuseX7 を例示しながら、ドローンのカメラが、ジンバルの中にすべてがおさまっているわけではないことや、焦点距離や画角と、その違いによる表現の違いについて、映像をまじえて説明。シャッタースピード、ISO 感度、露出補正、撮影モード、シャッター機構、イメージセンサーのサイズの種類と静止画、動画の画質、動画の場合のフレームレート、フレームサイズ、コーデック、ビットレート、データ保存メディアや規格、ND フィルターについて説明。Mavic2 をはじめ各機体の特徴についても解説が行われ、一とおりの説明後にはスペック表が理解できることを確認した。

午後には、機材の説明をしたあと実際の airvision の空撮映像を元にカメラワークの基本パターンを説明したうえで、グループごとにシミュレーターを使って実践。airvision の講師がそれぞれのグループを巡回しながら、カメラワークのコツを受講生の動きを見ながら助言した。その後の、法律やルールの解説の中では、申請手続きの実際を、airvision の経験談をまじえて説明。どんな申請をした結果、なにが実現したのかを含めた解説に、参加者は「実践的で現場で役立つ話が聞けた」「これまで独学で空撮業務をやっていたので体系的に学べてとても参考になった。」と充実感をにじませていた。

受講後にはクリエイター登録が可能に

アマナ空撮技術コースは基礎編と上級編があり、それぞれ1日。基礎編コースは「あらためて空撮技術と知識を学びたい」、上級編は「空撮による映像表現をさらに磨きたい」と考えているユーザー、愛好家、研究者などに向けて構成してある。上級編では、ダイナミックレンジを活かした撮影法、一人でできる Inspire2 のカメラワーク攻略法、実際の撮影現場での重要ポイント、実践空撮シミュレーション・トレーニングなどが盛り込まれる。受講料は基礎編が 48,000 円(税別)、上級編が 68,000 円(税別)。基礎編+上級編は98,000 円(税別)。次回は 2020 年1月に開催する。

プログラム受講後にオンラインテストに合格すると、修了証が発行される。また受講者特典として、アマナグループの株式会社アマナイメージズが運営す

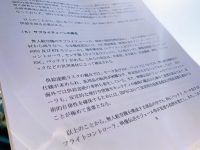

るストックフォト販売サービス(https://amanaimages.com)の静止画・動画クリエイターとして、登録が可能になる(要審査)。アマナビは一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の認定校でもあり、JUIDA 認定スクールの中でもっとも多くの卒業生を輩出するなど実績を重ねている。こうした実績は、このコモースでも、効率的でわかりやすい指導や運営に発揮されていた。すでに実績があるアマナビだが、この日講師をつとめた深田氏は、より役立つ講習にするため、直前一週間はこのコースのため

にかなりの準備を重ねて当日にのぞんだという。深田氏は「終わりはないと考えているので、今後もさらにブラッシュアップして、みなさまのお役にたちたい」と意欲を見せていた。

アマナ空撮技術コース powered by airvisionの詳細はこちらdo 株式会社の詳細はこちら

株式会社アマナの詳細はこちら

株式会社アマナビの詳細はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

- 2026.2.16

海外勢に押され気味のドローンについて、日本国内の産業基盤を強化する取り組みに政府が本格的に動き始めた。経済産業省は日本国内での安定供給の確保を図るための「取組方針(案)」を策定し、現在パブリックコメントを受け付けている。システムを構成するモータ、フライトコントローラ、バッテリなどについては、「汎用品の転用が困難な中、特定国が大きなシェアを有し、海外では供給途絶の事例も」と警鐘を鳴らしており、強い危機感が伝わる。日本のドローン産業の見直し機運が高まってきた。

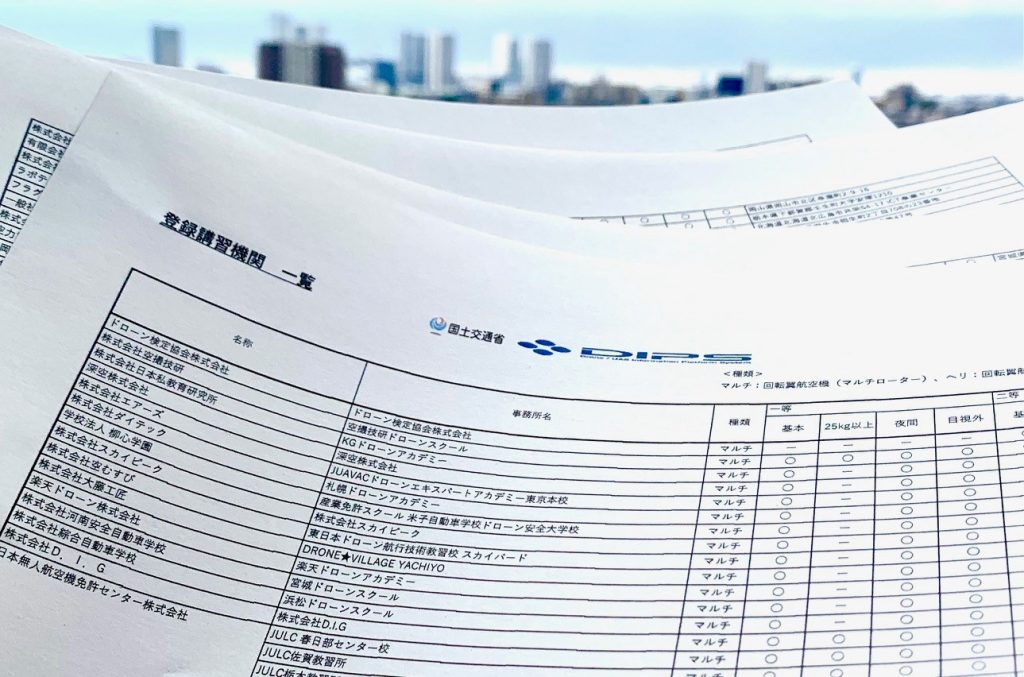

登録45万台なのに国内生産は2023年時点で年間約1000台

経産省の「取組方針(案)」はポータルサイト「e-GOV」の「無人航空機に係る安定供給確保を図るための取組方針(案)についての意見募集について」で確認できる。「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第8条第1項」(経済安全保障推進法)に基づき、1月30日に公表され、2月28日9時59分まで意見を募集している。取組方針は表紙を含め24ページで、取組の基本方向、取組の施策、取組内容と期間または期限、支援業務と支援業務独立法人基金など7章で構成される。

ドローン(取組方針では「無人航空機」と表現)については「経済安全保障の観点から極めて重要なインフラ」で「安定供給の確保が求められる」と明記。一方、日本のメーカーが製造した完成機体も、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールは「特定国の部品メーカーから調達している例が複数確認」されていて、「他国に供給を依存している状況と考えられる」と分析している。

日本国内では45万台が登録される中、機体生産台数は2023年時点で年間1000台程度との推計値を表示し、「海外も含めて、特定国の部品サプライヤーから調達していて、完成機体、部品のいずれにおいても、国際的に特定少数の供給源に依存」と高い外部依存性を指摘。海外の輸出管理強化により「供給途絶リスクが高まっている状況」と警鐘を鳴らしている。

このため国内で安定供給を確保する必要があり、具体的に国内で生産基盤を整備し、自律性を高める必要性があると言及。従来の政府による支援対象が機体関連の研究開発にとどまることをふまえ、生産基盤整備が十分に進んでいないと断定し、法に基づく支援により他の取組とあわせて一体的に安定供給を図る必要がある、と結論づけている。

ドローンのサプライチェーンについては、複数の機能別構成部品と、それらを構成する汎用素材で成り立つと外観し、主な構成部品や汎用素材を列挙したうえで、途絶リスクの観点から、モータ及びESC、バッテリについては、ドローン特有の仕様が求められ、汎用品の転用が困難であるにも関わらず、「特定国」が大きなシェアを持ち、海外ではすでに供給途絶の事例が発生していると事例を紹介している。また映像伝送モジュール、フライトコントローラも、安定飛行、情報セキュリティ確保の観点からきわめて重要で「技術的に自律性を確保するため、国内で安定的な技術基盤及び供給基盤を確保することが極めて重要」と明示。これらから、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールを「重要な役割を果たし、これらの安定供給を確保することで我が国のサプライチェーン強靭化につながると考えられる」とまとめている。

なお、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールについて、「現在代替品が存在しておらず、多用途からの転用も困難」と指摘。これらの供給が途絶すると、ドローンの製造が停止するなど安定供給に重大な影響を及ぼし得ると危機感を表明している。

さらにドローンの量産基盤構築のうえでは、重要部品の効率的な生産を促す規格化、標準化、安全な利用を担保するための情報セキュリティ確保を進めることも併記。競争力ある機体については、飛行性能は現在高いシェアを持つ機体と同水準の性能を実現するための研究開発を進め、同時に防水・防塵性、閉所飛行などの性能で付加価値を強化することなどで市場での競争優位性を確立することに言及している。効率生産については、機体ごとの開発の非効率性について触れたうえで、「産業全体で重要部品の規格化・標準化を進め、一定の量産規格を確保する」と強調している。さらに情報セキュリティは、情報が窃取された場合の公共安全や秩序維持に生じるおそれのある支障に言及し、「適切な対策を講ずること」を求めている。

2030年に8万台の産業基盤、年産1万台体制

「取組方針(案)」は、これらの「特定国」依存体質の改善で、2030年時点で約8万台の基盤を構築することを目標に掲げている。同時にそのための措置を講じなかった場合には、日本の供給能力の喪失、公共安全分野で情報セキュリティリスクのある機体が利用されるおそれがあり、「早急に対応する必要がある」と指摘している。

この認識をベースに、政府は供給確保計画を支援することになる。まず計画の認定要件を定め、ここには条件を満たした機体開発と、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールが対象品目に記されている。支援対象の取組は、生産ライン増強、生産能力強化などとそのための研究開発が柱だ。安定供給確保の目標である、2030年時点での8万台生産基盤構築については、2030年時点で完成機体の生産台数が年間で1万台以上となる体制のための取組であることが明記されている。

このほか取組方針(案)には、期限、実施体制、技術流出防止措置などについて整理している。また制度運用の業務を行う法人としてNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)を選定している。

ドローンは、政府が2022年に成立した経済安全保障推進法の「特定重点物資」に、2025年12月に追加指定した。半導体、蓄電池、重要鉱物などと並び、サプライチェーンの強靭化の柱に位置付けられた形だ。今後、これらの生産を担う産業や、生産した製品を運用する事業者、その事業の成果を享受する幅広い産業、娯楽などの領域が、ドローンのサプライチェーン構築の動きを見守り、発言し、応援することになる。

国内登録45万台という市場規模を抱えながら、完成機の国内生産は年間1000台規模にとどまるという現状は、産業政策の課題にとどまらず、安全保障、災害対応、公共安全維持を含めたインフラとしてのドローンを、他国依存のままでよいかをつきつけている。パブリックコメントの募集は、産業にとって行政手続きを超えて、供給網の構築に参画する意思を示す機会でもあると考えられる。声を上げられる期間は2月28日までだ。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 文京区(東京都)と区内に本社、本部を構えるブルーイノベーション株式会社(東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協会(JUIDA、東京)は災害時のドローンによる支援に関する協定を締結した。文京区が区内事業者として声をかけて協定が実現した。文京区は23区の中でも高低差が大きいエリアで、ドローンによる物資運搬や情報収集などで災害活動支援の体制を構築する。JUIDAは文京区との協定締結をきっかけに、今後23区との連携拡大を図る考えだ。

文京区長「日常時にも研修して備えを」 ブルー社長「都市型防災におけるドローン活用を」

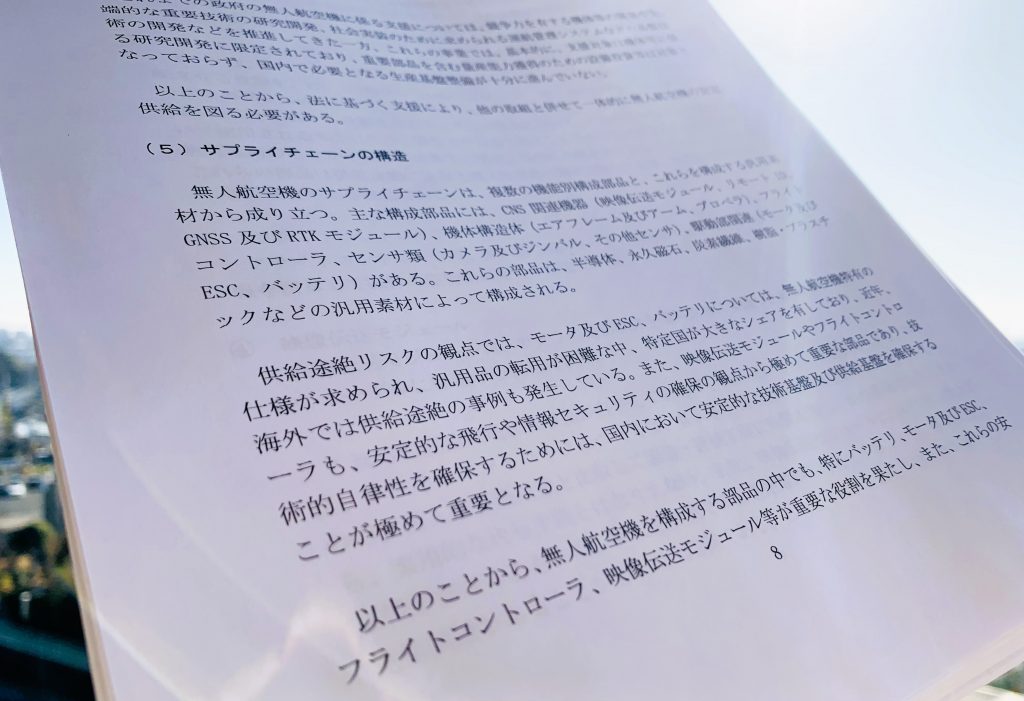

協定はドローンの事業者との連携を模索していた文京区が区内のブルーイノベーションに声をかけたことをきっかけに昨年(2025年)9月ごろから話し合いを進めてきた。ブルーイノベーションが文京区にJUIDAを紹介したことから3者で協定を結ぶ話でまとまり、今回協定の締結式にのぞむことになった。

文京区は高台と谷が入り組む高低差の大きいエリアとして知られ、生活環境によって異なる災害リスクを抱える。すでに文京区は地元企業との連携を進め災害支援の環境を整える取り組みを進めていて、ドローンの事業者との連携も模索していた。

協定の締結は1月26日、文京区役所の庁議室で行われた。締結式には成澤廣修(なりさわひろのぶ)文京区長、熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、鈴木真二JUIDA代表理事が参加し、協定書に署名し意見交換をした。ブルーイノベーションが球体ドローンELIOS3の飛行を実演した。実演の中では、協定を締結した庁議室の隣の部屋にあらかじめ準備しておいた被災者役の人形を捜索、発見する様子を見せた。なお文京区からは総務部防災危機管理課、防災危機管理室など担当部局の幹部も同席した。

文京区の成澤区長は「災害時においてドローンを活用した現状把握、支援は自治体でも取り組みを進めていますが、都心エリアは日常的にドローンを使うことが制限されていることもあります。幸いにも区内に両団体が所在するご縁で締結の運びとなりました。(文京区は)山、坂の多いまちで高層ビルもあり、ドローンの活用は大切なことと思っています。今後、日常時にも研修などを行うなどして備えていきたいと考えています」などと、日常的な活用に意欲を示した。

文京区はまず祝日などにも連絡を取り合える連絡手段を確保することからはじめ、区の防災訓練をひとつの節目に体制の構築を進める考えだ。

またブルーイノベーションの熊田代表は「文京区の防災対応力の向上に取り組む社会課題解決型の事業と位置付けています。防災分野のドローン活用の知見で地域に貢献できることを意義深く受け止めています。文京区に本社を構える企業として、もしも災害がおきたら自分たちがどう動けるか。その問いに実装で答える協定です。発災直後に動けることが大事。飛ばすだけでなく機能してこそ意義があるので、平時からの備えが欠かせません。本協定は体制を形にするための枠組み。今後都市型防災におけるドローン活用の社会実装をさらに広げたいと考えています」と都市防災へのドローン活用拡大に言及した。

ブルーイノベーションはこのあと、自社が取り組んできた防災活動について説明した。

さらにJUIDAの鈴木代表理事は「日頃お世話になっている地元・文京区の安全、安心に対し、われわれのもつドローン技術で貢献できることは組織としてこのうえない喜びであり社会的意義を感じています。われわれは災害支援、対策を全国で推進して参りました。その中でも、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震への対策は喫緊かつ最優先課題ととらえています。JUIDAにとって今回の協定は東京都内の自治体として初めての協定で、都内全域の防災力を高めるための歴史的な第一歩になると確信しています」と協定の意義を歴史的一歩と位置付けた。

協定の署名が行われた文京区役所が入るビル。文京区は高層ビルがあるほか高台、谷のある起伏に富むエリアとして知られる

協定の締結会場で行われたデモフライトに見入る文京区の成澤廣修区長。右は鈴木真二JUIDA代表理事

協定書を掲げる3人。右から熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、成澤廣修文京区長、鈴木真二JUIDA代表理事

あいさつする成澤文京区長

説明するブルーイノベーションの熊田代表取締役

あいさつするJUIDAの鈴木代表理事 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。衆院は1月23日の通常国会の冒頭、解散された。高市首相の考えに基づき、同日午後の衆院本会議で額賀福志郎議長が解散詔書を読み上げた。解散に伴う総選挙は1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われる。高市政権はドローンを「特定重要物資」に指定するなど、安全保障と成長戦略の両面の核心に位置づけておりドローン産業としても選挙の動向に目が離せない。注目点を整理してみる。

「特定重要物資」への追加指に伴う対応

高市政権はドローンを、国家の安全保障を支える戦略的物資として位置付けている。昨年(2025年)12月19日には経済安全保障推進法に基づいてドローンを「特定重要物資」に追加指定することを閣議決定した。小野田紀美経済安全保障相は閣議決定後の会見で「物資の特性に応じた供給確保のための取り組みを推進していく」と話した。

この決定は、サプライチェーンの脱中国依存や機密情報の流出防止の取り組みが、法的な枠組みの中で強化される方向になったことを意味する。選挙はその土台となる政権基盤に関わる。選挙を通じて政権基盤が一段と固まれば、国産ドローンの開発支援や自衛隊による大口の導入に向けた予算措置がさらに加速するとみられる。、メーカーなどは政府支援を背景とした技術開発と国内生産体制を早急に整備することが求められそうだ。

「ドローンの道構想」の進捗

ドローンは高市首相が掲げる「強靭な日本」の中核技術で、ドローン航路を整備する「ドローンの道構想」の進捗の行方も左右しそうだ。

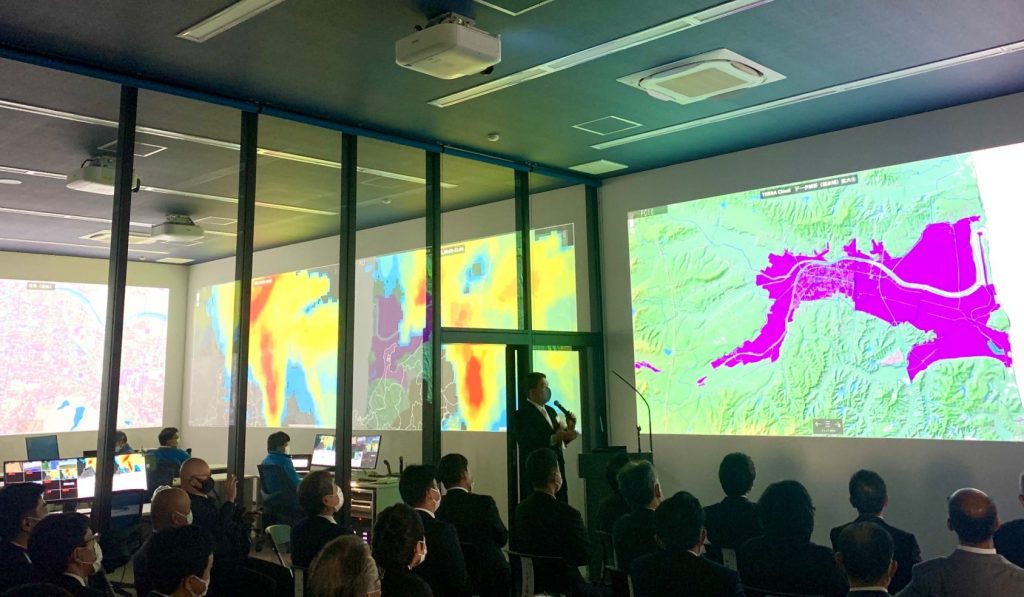

経済産業省は2023年に発表した「デジタルライフライン全国整備実現会議」の中間とりまとめで今後10年(つまり2033年ごろ)を目途に全国の送電線網を活用した飛行空間の整備に言及している。昨年(2025年)9月には経産省が所管する独立行政法人NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、ドローン航路を含む「デジタルライフライン整備事業」で8件のテーマを採択したことを発表している。

選挙後の新政権がこのインフラ整備に予算をどう優先的に配分するかどうかは、サービスプロバイダーの事業計画を左右する注目点となる。2026年版「新成長戦略」の行方

高市首相は、2026年夏までに新たな成長戦略を策定する意欲を示している。AIとドローンの融合や、それに基づく新産業の育成がその中核のひとつになるとみられる。新政権がこの方針に沿った運営を継続、強化できるかどうか、選挙を通じて見守ることになる。

経済安全保障推進法に基づき内閣府、経産省、文科省、NEDO、JST(科学技術振興機構)などが連携して進めている経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)では、複数のドローンの関連事業が進んでいる。K Programは日本が将来的に国際的な優位性を確保し、技術的自律性を高めるための「不可欠な先端技術」を育成することを目的としており、政権の行方は、研究開発支援の方向性に直結するとみられる。ドローンを活用したデータ経済の構築も組み込まれるとみられていて、新政権の経済政策の目玉となる可能性がある。

なおドローン産業の論点は各省庁にまたがり、これ以外にも幅広い議論、論点がある。政権の行方はそれ以外の論点の行方も左右することになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2026.1.23

日本国内のすぐれたインフラメンテナンスの取組や技術開発を表彰する第9回インフラメンテナンス大賞の表彰式が1月20、21日に開催された。20日に首相官邸で開かれた内閣総理大臣賞、各大臣賞の表彰式では木原稔官房長官が受賞者を前に「AI、ドローンなどのデジタル技術の活用を」などとあいさつした。受賞者は内閣総理大臣賞1組を含め、国土交通省、総務省など各大臣賞、特別賞、優秀賞などあわせ44組。ドローンの関連では、株式会社Liberaware(千葉市)が「国土交通大臣賞」を受賞したほか、JR東日本、大成建設がドローンの活用した取り組みで受賞した。

大成建設、JR東日本もドローン活用で受賞、リベラの合弁CalTaも優秀賞

第9回インフラメンテナンス大賞は国交省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、防衛省の8省が連携して主催して開催された。昨年(2025年) 5月14日から同年7月16日までの332件の応募を選考委員会(委員長:岩城一郎日本大学工学部土木工学科教授)が審査し、内閣総理大臣賞1件、各省大臣賞11件、特別賞7件、優秀賞25件の計44件の受賞者が決まった。

内閣総理大臣賞と各省大臣賞の表彰式は今年(2026年)1月20日に首相官邸で、特別賞、優秀賞の表彰式は21日に中央合同庁舎3号館でそれぞれ行われた。

1月20日の表彰式では木原官房長官があいさつし、AIやドローンなどについて言及した。

発言概要は以下の通り

「近年、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行しています。老朽化に起因する重大な事故を防ぎ、ライフサイクルコスト低減による持続可能な維持管理を実現するため、AIなどのデジタル技術を活用する必要があると思っています。建設技能者も人数が減少し高齢化が進んでいます。今回、内閣総理大臣賞を受賞された『株式会社堀口組』の取組は、AIや生体センサーの活用で高齢化が進む建設技能者の負担を軽減する取組です。建設業の過酷な労働環境の改善と建設技能者不足解消に対応する極めて顕著な功績で、改めて敬意を表したいと思います。高市内閣が掲げる『危機管理投資』の一つが国土強靱化対策であり、老朽化したインフラの整備・保全を含む事前防災・予防保全、その徹底は、国土強靱化の肝になる取組であります。そのインフラメンテナンスの中核を担う皆様方には、AIやドローンなどのデジタル技術の活用を含め、更に切磋琢磨していただき、できれば来年もまたこの場でお会いできることを楽しみにしております。今日おいでいただいた皆様方に感謝申し上げます。おめでとうございます」

ドローン関連では株式会社Liberawareが「国土交通大臣賞」を受賞した。「人が立ち入れない空間のインフラ点検を可能にする小型ドローン技術の実装と普及」として応募して受賞し、受賞概要として「屋内狭小空間専用ドローン「IBIS2(アイビスツー)」を開発・提供。従来手法で点検が困難かつ危険だった下水道管路内の調査で、IBIS2は高精細な映像を取得し、下水管内の状況を迅速に把握することを可能にした。2025年1月に発生した埼玉県八潮市における道路陥没事故では、キャビンらしき構造物の早期発見により救助活動の意思決定に貢献した」などと紹介されている。

このほか、大成建設株式会社が「ドローンと3Dスキャンカメラを活用したデジタル点検手法とそれを補助する点検実務チームのパッケージ化」で国土交通大臣案件優秀賞を受賞した。JR東日本株式会社も「レベル3.5飛行によるVTOLドローンを活用した鉄道斜面調査の取り組み」で同賞を受けている。JR東日本の受賞概要には、同社新潟支社が第一建設工業、東鉄工業、エアロセンスとVTOLでの迅速な災害確認を実施したことが紹介されている。LiberawareとJR東日本の合弁企業、CalTa株式会社も優秀賞を受賞した。なお大成建設は文科省の特別賞も受賞している。

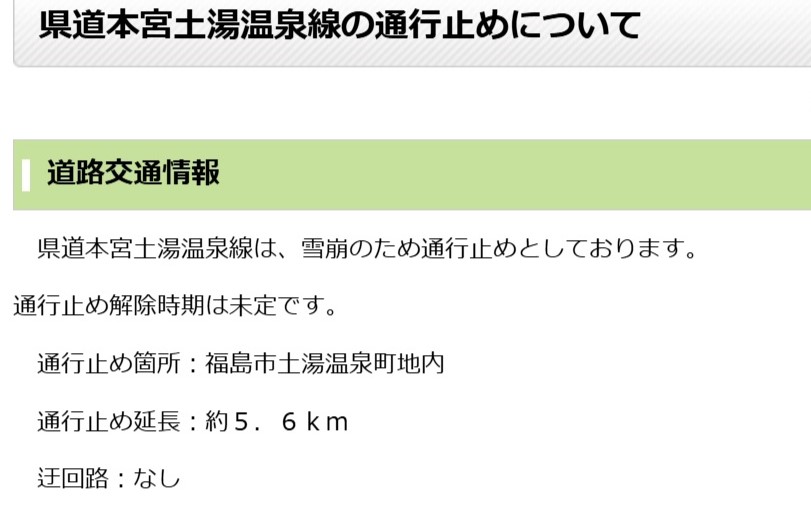

今回の表彰の最高賞となる内閣総理大臣賞は国土交通省案件として応募した株式会社堀口組が「豪雪地の交通インフラ維持を図る除雪支援の取組」で受賞した。大臣賞は計11件で、総務省が2件、農林水産省が3件、経産省が1件、国交省がLiberaware含め3件、環境省、防衛省がそれぞれ1件だった。総務大臣賞の2件はNTT株式会社とNTTインフラネット株式会社のNTT系が受賞した。

参考:首相官邸HP

あいさつする木原稔官房長官(首相官邸HPより)

大臣賞の表彰を受けたLiberaware AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.1.19

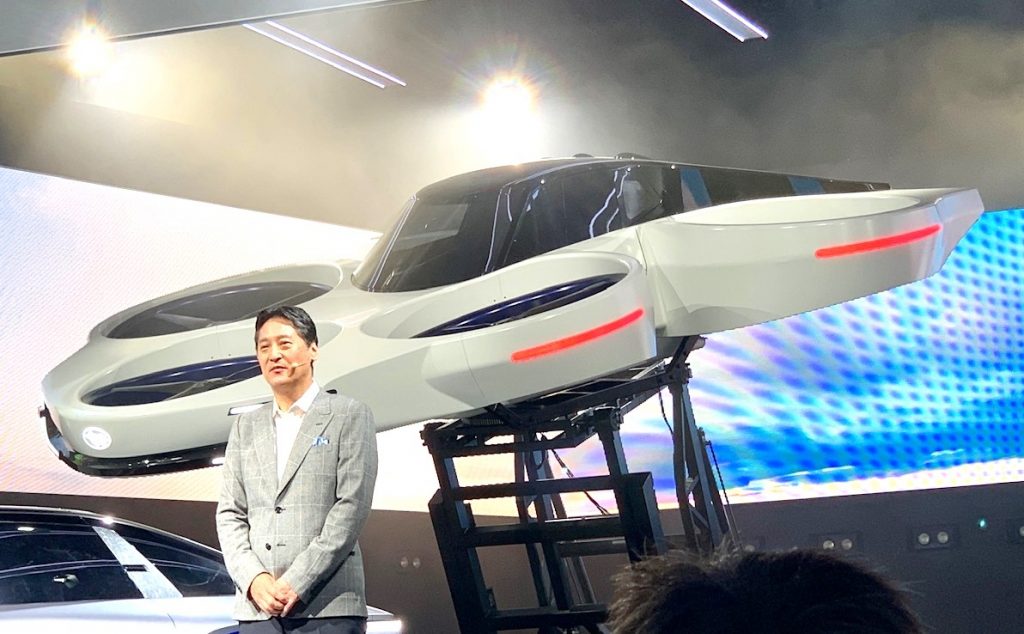

AAM開発の株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は1月15日、ドバイを拠点とするヘリコプター運行サービス会社、エアロガルフ・サービシズ(AeroGulf Services Company LLC)と、売買契約の基本条件を盛り込んだLOI(基本合意書)を締結したと発表した。20機を10機ずつ購入することや、価格、納品スケジュールなどが記されているという。型式証明(TC)取得前のため正式な売買契約で法的な拘束力もないが、具体的な売買に向けて大きな前進となった。

価格は「数字」で 今後プレオーダーもステップアップに

両者が結んだLOIそのものは公開されていないが、SkyDriveによるとエアロガルフ社が「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」を20機購入し、2028年に10機、2029年に10機の納品することが明記されているという。価格も具体的といい、DroneTribuneの取材に対し、「具体的な数字」であると念を押した。

価格については、通貨(ドル建てか円建てかそれ以外か)、払い込み方法やタイミング、為替変動やインフレなどをふまえた価格調整条項(エスカレーション条項)が盛り込まれているかどうか、などについては現時点では非公開だ。

また購入する数については、購入が明記された20機に加え、50 機の追加購入オプションについても合意したと公表している。このためSkyDriveは最大で70機の購入予約をエアロガルフから獲得したことになる。

売買の対象は「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」で、昨年2025年の大阪・関西万博でデモフライトが来場者に公開された機体だ。SkyDriveは2028年までに型式証明を取得することを仮定していて、機体の仕様もそれに基づいているという

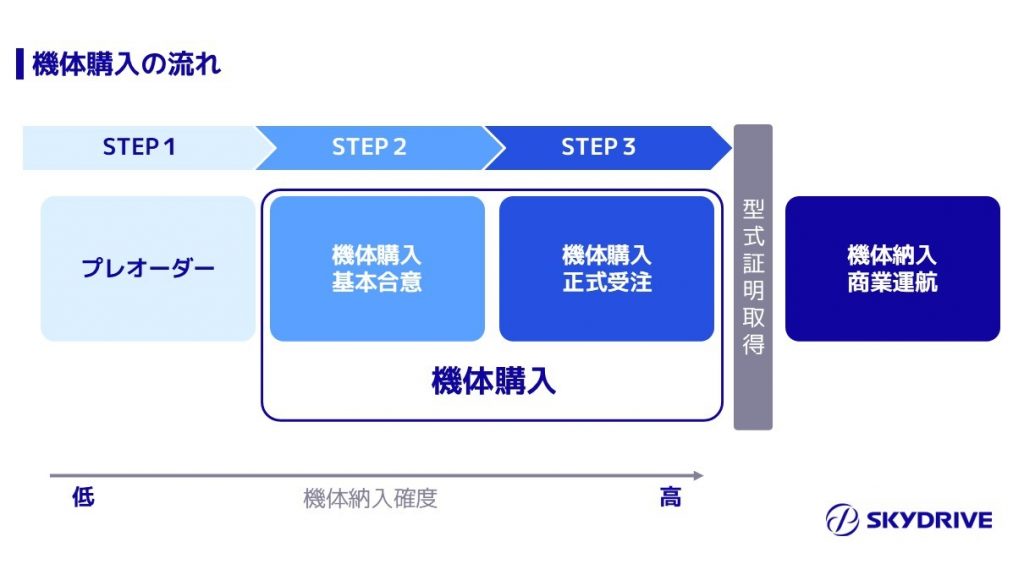

SkyDriveは公表している範囲で、415機のプレオーダーを獲得している。納品するためには正式な売買契約が不可欠だが、現時点では型式証明を取得していないなど要件を満たせていない。今回のエアロガルフとのLOIは、正式契約の土台となる骨子を現時点で可能な範囲の具体的に盛り込んだ仮契約の意味を持っていて、プレオーダーからLOIに進んだのは今回が初めてだ。SkyDriveはDroneTribuneの取材に対し、現在のプレオーダー先についても「随時LOIへのアップグレードを図っていきたい」と話している。

SkyDriveが発表したプレスリリースには、契約をかわした両者のコメントやエアロガルフ社の概要などが掲載されている。

LOIを締結した両者のロゴ(SkyDriveのプレスリリースから)

売買契約までの流れ。今回のLOIはこの図の「STEP2」にあたる(SkyDriveのプレスリリースから) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ブルーイノベーション株式会社(東京)は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省が地方自治体に要請した「下水道管路の全国特別重点調査」の一環として、栃木県野木町で行われた雨水管点検に屋内点検ドローンELIOS3を投入した。調査は渡辺建設株式会社(宇都宮市)が請け負い、ブルーイノベーションと連携をとって実施、作業員が管路内に立ち入ることなく安全を確保するとともに、工期短縮にもつなげた。

増水や有毒ガスから人を遠ざけるメリット「大きい」

野木町での調査は昨年(2025年)12月中旬に行われた。国交省がその年の3月18日に地方自治体に対して要請した「下水道管路の全国特別重点調査」に基づき野木町が実施した。国交省は調査対象を「社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路」と定めていて、例示された条件である「完成から30年経過、管径2m以上」などに該当する雨水管を調査した。

国交省は調査方法について「潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査」と言及していた。「潜行目視」とは管路内に調査員が直接管内に入り、照明を使って壁面のひび割れ(クラック)、腐食、木の根の侵入、土砂の堆積状況を調査員の目で確認する方法だ。詳細な状況把握が可能だが、酸欠、有毒ガス、増水などのリスクがある現場のため、調査員の安全確保として十分な換気などの管理が必要だ。雨水管の場合は点検の可否や安全性が天候に左右される。点検の現地で天候に問題がなくても上流で雨が降っていれば点検現場がその後、増水に見舞われる危険がある。ドローンを使えば調査員が中に入ることがなくリスクを大幅に減らせる。ドローンの機能も大幅に向上していることから、調査業務を請け負った渡辺建設がブルーイノベーションに参加を呼び掛けた。

野木町の雨水管の調査にELIOS3を使ったことで、調査員を増水リスクなどの危険に直面させることなく作業を終えることができた。渡辺建設はDroneTribuneの取材に対し「下水道点検では作業員など5~6人が管路に入ることがあります。安全であるとは言えない空間での調査ですので人が入らなくてすむとなると大きなメリットです」とドローン活用のメリットを説明した。

調査を発注した野木町もDroneTribuneの取材に対し「発注はドローンの使用を前提ではありませんでした。受注者からの提案でドローンを使うことになり、安全確保のメリットは大きいと感じました。(町内には)ドローンが飛行できる大きな管径の管路は多くはありませんが、今後も機会があれば検討することになるかもしれません」と話した。

またブルーイノベーションは1月13日に発表したプレスリリースで、通常なら5日間の工期が2日に短縮できたと伝えている。DroneTribuneが確認したところ渡辺建設も「それは事実です」と話している。工期短縮もドローン活用のメリットとして認知が広がる可能性がある。

一方で、点検機能を満たすドローンの台数が需要にこたえられるだけ十分かどうか、ドローン点検のコストを各自治体が負担できるか、などが課題となる可能性がある。

ドローン点検可能な下水管はわずか それでも重要な理由

全国の下水道約49万㎞の約95.5%は口径450mm以下の管が占めていると言われる。そうなるとドローンで点検できる下水管はわずかということになる。

ブルーイノベーションのELIOS3は機体サイズが480mmだ。管径がこれより大きいと飛ばせない。株式会社LiberawareのIBIS2はシリーズや機体が約200㎜と小さいが点検管経としては500㎜以上が推奨されている。日本の下水道の大部分は直径200mm〜450mmで、ドローンも人も立ち入れず、主に自走式テレビカメラ車や引込式カメラが点検を担う。一方で2025年1月に道路陥没を起こした八潮市の下水管は最大管径が4.75mだった。管径2m以上の大口径管の中でもさらに巨大な部類で日本国内の下水管総延長の0.1%にも満たないレアな下水管だ。これを前提に下水管全体へのドローンの導入を主張するのは現時点では非現実的だ。

しかしながら大口径の管路ほど大都市近郊にある事実がある。問題が起きれば、より多くの人々に影響を及ぼす。八潮の事故では約120万人の周辺住民が生活用水の使用制限を受けた。これよりも大きな管径の下水管に問題が起きればさらに大きな影響が出るとも想像しうる。東京には内径12.5mの下水管や、内径8mの下水管がある。奈良県から大阪府へ流れる大和川上流流域下水道にも数メートル級の大口径管が使われている。下水道管の老朽化や損傷が原因の道路陥没は、2022年度に2607件発生した。老朽化した下水道管が破損したり、硫化水素の発生でコンクリートが腐食したりしたことが主な原因だ。野木町の点検対象は雨水管で幸い大規模補修の必要性は確認されなかった。一方、硫化水素が発生しやすい汚水管や合流管、とりわけ古いコンクリート製の汚水管は陥没リスクが高いうえ、硫化水素の発生は人の安全性も脅かす。大きな汚水管は総延長に占める割合こそわずかではあっても点検の重要性は重大だ。ドローンの優先度が高いと言われる理由だ。

下水道管の老朽化リスクが日常生活に忍び寄る中、下水道とドローンなどへの関心はさらに高まりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。