飛行中も荷室が傾かない技術を搭載したドローンが2月11日、千葉・勝浦のご当地グルメ「勝浦タンタンメン」のスープ、具材、麺のセットを、配送拠点から1.7㎞離れた配送先の別荘地「ミレーニア勝浦」まで運んだ。勝浦タンタンメンはスープがこぼれることなどなく届けられ、口に運んだ子供が「アツっ」と声をあげたことで、あつあつのまま届いたことも伝わった。関係者は今後、実装に向けた課題を洗い出し、検証する。

「自動で無人で安全で気兼ねなく利用できそう」の声

勝浦タンタンメン配送は、千葉・勝浦エリアの買い物難民の解消、商店街の活性化などを目的とした実証実験の一環だ。実験は2月9~11日に、運輸大手西濃運輸グループの持株会社、セイノーホールディングス株式会社(岐阜県大垣市)、ドローンの機体技術開発と製造、運用を手掛ける株式会社エアロネクスト(東京)、エアロネクストの物流子会社株式会社NEXT DELIVERY(山梨県小菅村)が、住友商事株式会社(東京)、勝浦市商工会の協力を受けて実施した。11日の実験が公開され、この日は勝浦市の土屋元市長も駆けつけた。

公開ルートは、平成29年3月に閉校した旧興津中学校の校舎を転用した興津集会所から、分譲別荘地「ミレーニア勝浦」までの約1.7㎞。当初は別ルートを想定していたが、想定ルート上に風速24m/秒を観測したことなどを考慮して変更した。興津集会所では機体にコメ、ミソ、カツオ節などの食料品約2㎏を積んだ箱を機体の屋根をあけて格納。荷物を機体の裏側に潜り込むことなく詰める様子に、見学者が「あれなら簡単ですね」と話し合う様子が見見られた。コンピューターで設定したルートを機体に転送したのちに離陸させると、安定して浮上し、目的地に向けて進路を変えた。

公開の参加者一行は、離陸場面の見学後に、着陸側の別荘地「ミレーニア勝浦」に移動。ミレーニア興津集会所でのスタッフから無線で「離陸」の連絡が入ると、関係者や、あらかじめドローンの飛来を聞かされていた別荘地の人々が上空を見上げ、数分でドローンが上空に表れた。機体が所定の場所に着陸すると住民から拍手が上がった。機体は荷物を自動で切り離すと、すぐに浮上し帰還した。

ドローンが届けた箱は子供たちが待つガーデンテーブルに運ばれた。スタッフが中から、テイクアウト用のどんぶり容器に入ったスープ、具材、麺を取り出すと子供たちから「わあ」と歓声が上がった。スープの容器をあけると湯気が立ち上った。それぞれをあわせて、一口目を運んだ子供は思わず「アツっ」と声をあげ、周囲の大人たちが「やっぱりあつあつのまま届くんだ」と言葉を交わし合っていた。

なお運ばれたタンタンメンは、ご当地グルメの祭典「B-1グランプリ」で2015年に優勝にあたる「ゴールドグランプリ」獲得に導いた地元企業組合が組織するチーム「熱血!!勝浦タンタンメン船団」の正会員として勝浦タンタンメンを提供している「まんまる亭」のメニュー。子供がすする姿を見ていた大人から「食べたくなってきちゃった」の声が漏れ、笑いを誘った。

ドローンの飛行中は、住民や関係者が着陸場所付近への立ち入りを制限したり、道路上空を飛行するさいには安全管理者が道路を走る車の往来などを確認したりと安全対策がとられた。離陸から着陸、帰還までの間、関係者や住民がドローンに対して違和感を唱える声などはあがらず、利用してみることで違和感が減らせる可能性も示した。

実験を見ていた別荘地の住民の1人は、「勝浦タンタンメンを食べるとなると、クルマでお店に出掛ける必要があります。配達してもらう方法もありますが、きょうのようにドローンで安全に自動であつあつを運んでもらえるのであれば、無人なので運転手さんに運んで頂かなくてよいので気兼ねせずにすみますし、とてもいいと思います」と期待を膨らませた。

実験の様子を見守っていた勝浦市商工会の小高伸太会長は「これから非常に楽しみです。これが進んで、もっと細かく配送ができるようになると、商店街の活性化にもつながると思います。夢がありますよね。これが第一歩だと思います」と目を細めていた。

エアロネクスト、セイノーHD、NEXT DELIVERYは、ドローンを既存物流に組み込むスマート物流事業「SkyHub」を展開していて、配送インフラとして配送拠点「ドローンデポ」、配送先の離発着地「ドローンスタンド」の整備を進めるなどして、実装に向けた取り組みを山梨県小菅村などで進めている。勝浦の実験では、ドローンデポを3カ所、ドローンスタンド8カ所を仮に設定し、3日間の実験に臨んだ。

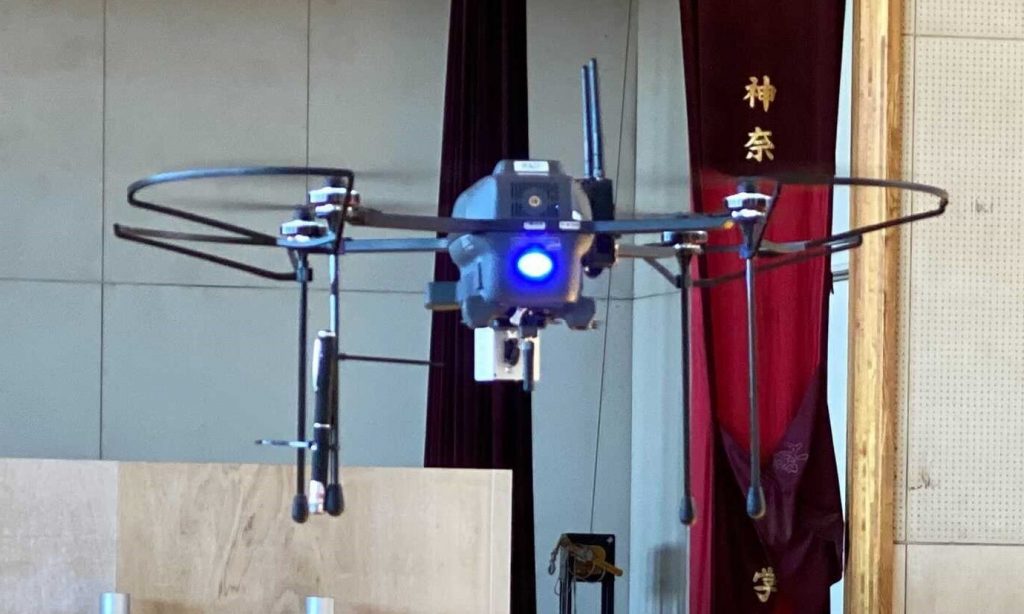

使った機体はエアロネクストが開発した、荷室が傾かない同社独自の重心制御技術「4D GRAVITY」を搭載した物流専用機。田路圭輔CEOは「進むときの前掲姿勢による空気抵抗を計算したデザインで、空気抵抗が少ないためエネルギーの消費効率がよく、より早く、より遠くに、より重い物を、安定して運べます。あらかじめ設定した経路を自動で離陸、飛行、着陸、切り離し、帰還できますので無人化、省人化の側面から地域課題の解決につなげたいと思って取り組んでいます。洗い出すべき課題、取り組むべきことは多くありますが、着実に実装に向けて進んでいきます」と話していた。

思わず「あつっ!」と声が上がり、あつあつで届いたことが証明された

こぼれずに届いたスープ、具材、麺をまぜて食事の準備が整う

着陸体制にはいるドローンを見上げる関係者と住民

着陸後は自動で荷下ろしをして自動で離陸する

実権のため期間中だけ仮設「ドローンデポ」となった興津集会所から離陸する荷物を積んだドローン

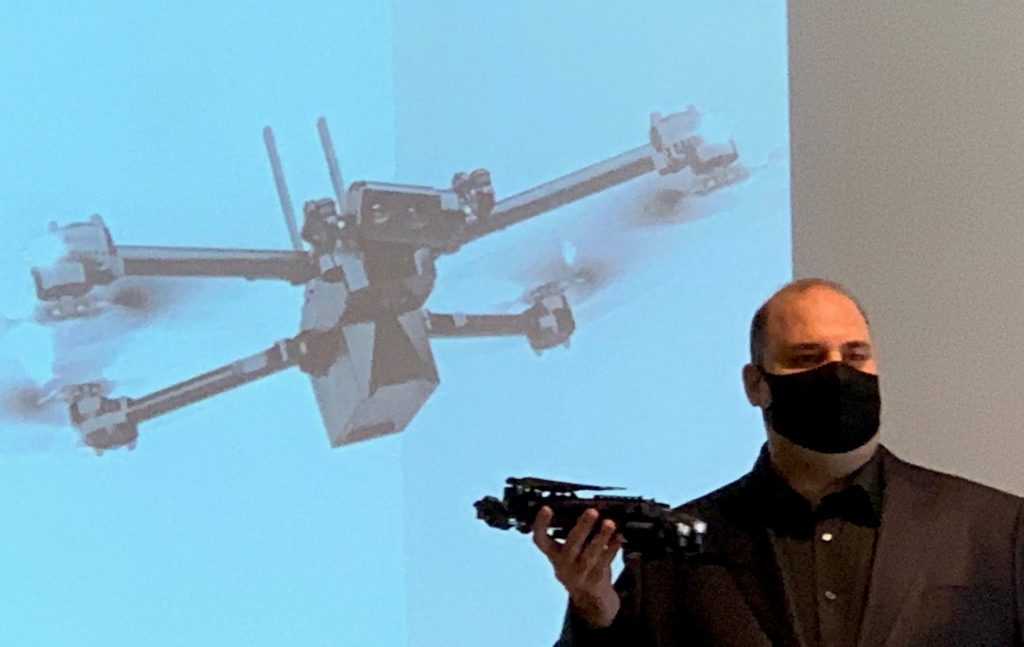

機体のデザインを説明するエアロネクストの田路圭輔CEO(左)と、傾きを再現するために機体を支えるセイノーHDの河合秀治執行役員(右)

勝浦市役所で記念撮影に収まる実験関係者。撮影時のみマスクオフ。左からセイノーHD河合秀治執行役員、勝浦市の土屋元市長、勝浦市商工会の小高伸太会長、エアロネクストの田路圭輔CEO、住友商事の多々良一郎航空事業開発部長

離陸場所となった旧興津中学校を転用した興津集会所 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

- 2026.2.27

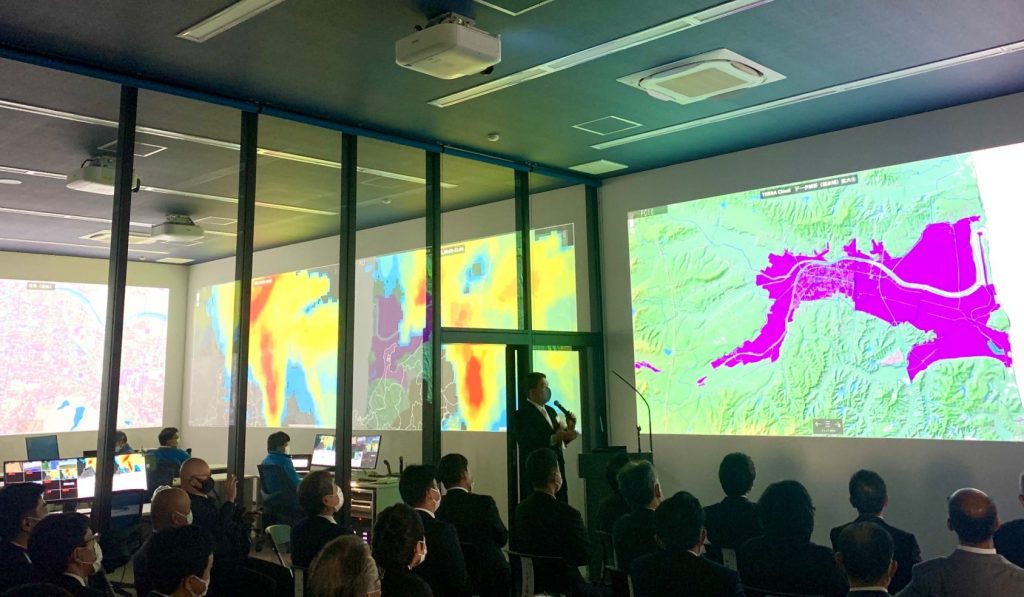

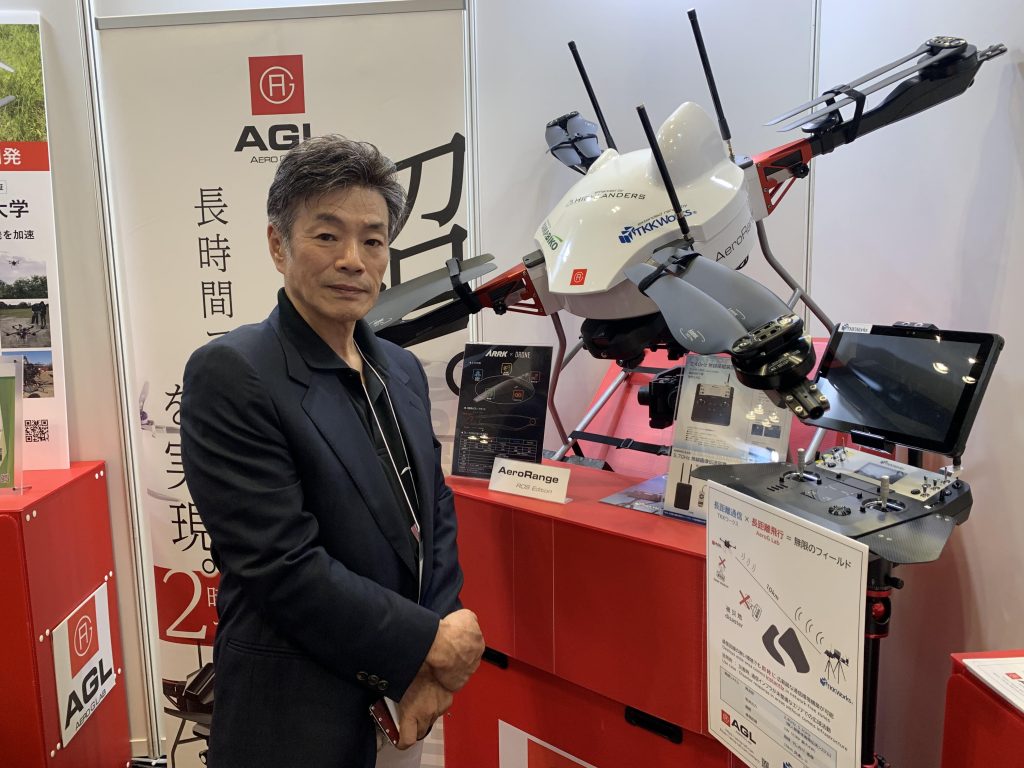

国土交通省九州地方整備局は、30年以内に高い確率で発生が予想される南海トラフ巨大地震を想定し、株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)が開発したハイブリッドドローン「AeroRange G4-S」で、宮崎県内の沿岸部往復72㎞を無着陸で飛行させた。飛行は被災状況の新たな調査手法の実証実験として行われ、飛行中は約100mの高さから沿岸を撮影した。九州整備局は映像が被災状況の確認に寄与することを確認した。

宮崎の延岡~日向岬沿岸を往復 映像撮影、今後3次元点群も確認

実証実験は2月5日、延岡市<宮崎県>の五ヶ瀬川河口と日向岬(日向市<同>)の間の沿岸部で行われた。G4-Sは五ヶ瀬川河口を離陸し、遠海半島の周囲など沿岸部をたどりながら時速36㎞で飛行し、日向岬グリーンパークで折り返したあと、往路と同じルートで出発地に帰還した。G4-Sは燃料とバッテリーを併用するハイブリッド機で長距離飛行に強く、この日も途中でバッテリーの交換をすることなく無着陸のまま約2時間飛行した。

飛行中、高さ約100mから沿岸の港湾施設、河口部、海浜、半島映像を撮影、情報収集の可否などを確認した。

実験は南海トラフ巨大地震による津波被害を想定しており、九州整備局が得られた映像の実用性を確認した。今後、3次元点群データの精度も検証する。九州整備局は、今回の実験での飛行は無人地帯での補助者を配置しない完全目視外飛行(レベル3.5飛行)で、ハイブリッドドローンでの実施は国土交通省の取り組みの中で初めてと話している。

エアロジーラボの谷紳一代表

当日の飛行ルート(九州整備局の広報資料から) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.2.27

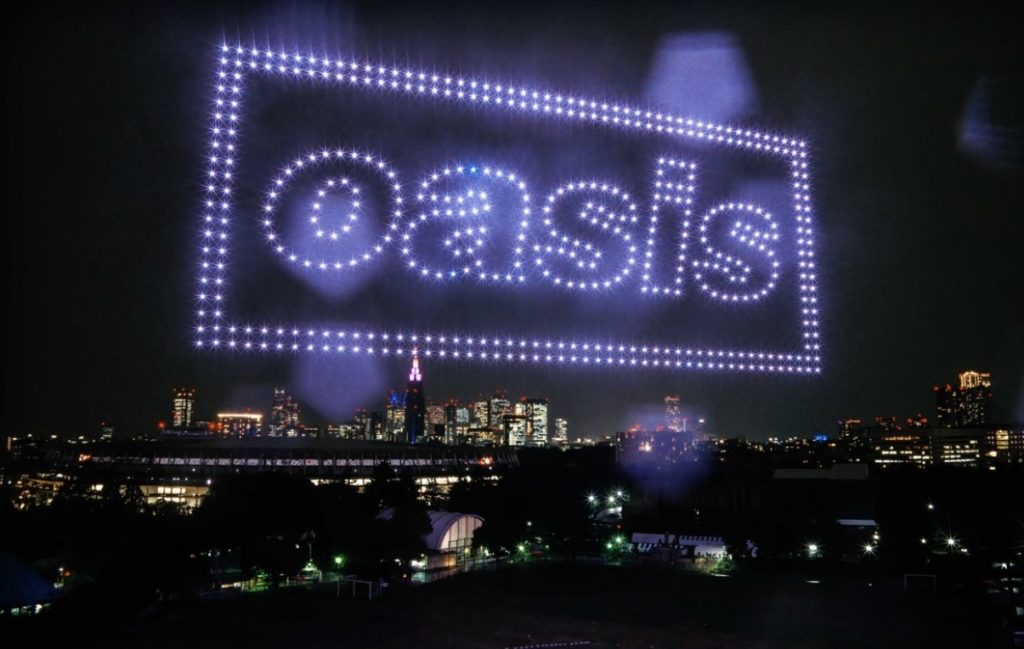

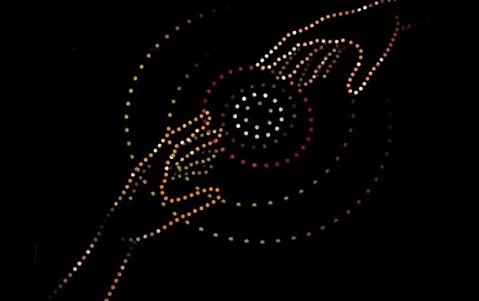

2026年の音楽シーンでも2025年に引き続きドローンが付加価値を引き出す役割を担う可能性がある。ステージとフロアとが一体となった会場の熱狂を保存するツールになり得るうえ、MVの活用法としてさらに効果的な方法の模索も期待される。

ドローン活用による付加価値に開拓余地

2025年中にリリース、または公開されたドローンが使われた音楽シーン関連映像では、2024年末に千葉・幕張メッセで開催された株式会社ジャパンミュージックシステム (JMS、東京・下北沢)主催のライブイベント「RED LINE ALL THE FINAL」の動画(2025年初頭に公開)がドローンの関係者の間で話題となった。

屋根のある屋内の大型会場で、アーティストと来場者の熱狂を通常のカメラのほかドローンがとらえたシーンもまじえた迫力ある映像に、エンタメ産業との共存共栄の模索や、ドローンの屋内活用促進を提案する声も大きくなった。

MVでは福岡県出身の4人組ロックバンド「ジ・エンプティ」の『俺たち大人になれるかな』(2025年8月発売の『覚醒少女』に収録)が話題を集めた。高校の敷地、教室、渡り廊下、屋上などでバンドの4人が力強く演奏、歌唱する様子を、全面的にドローンが印象的にとらえた作品だ。ドローンの操縦したのはドローンレーサーで、一般社団法人ジャパンドローンリーグ(三郷市<埼玉県>)の代表理事としても活躍する高橋亨氏だ。

ドローンはこれまでにもMVやライブ撮影など音楽にいろいろな角度から彩りを添えてきた。一方で、屋内でのイベントの撮影には、閉鎖空間での通信不全、会場や来場者などへの安全性確保、空調が飛行に与える影響、飛行音の音響に与える影響などの不安がつきまとい、主催者がカメラクレーンを使った撮影に切り替えるなどドローン以外の撮影を選択することもある。ドローンによるライブやMVに関する撮影も体系化されたノウハウが蓄積途上で、ドローンの活用がライブや音楽の付加価値をさらに引き出す可能性がある。いわば開拓途上だ。

はじまったばかりの2026年の音楽シーンとドローンとのかかわりにも期待したい。

RED LINE ALL THE FINALのステージとフロアの熱狂をとらえたワンシーン AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.2.26

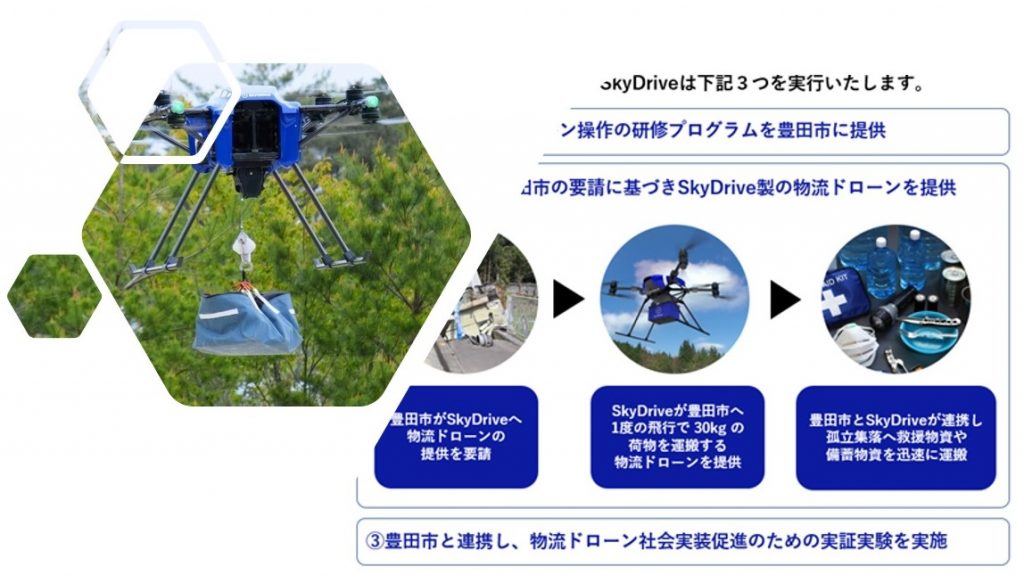

株式会社SkyDrive(豊田氏<愛知県>)の福澤知浩代表取締役CEOは、日本外国特派員協会(東京・丸の内)が主催の記者会見に臨み、同社のAAM「SD-05」についてコンパクトさが優位性になっている点をアピールした。この点についてDroneTribuneの質問に対し、離着陸場に要する場所が小規模で済む点、初期コストが抑えられる点などを理由にあげた。また別のメディアからのバッテリーに関する質問に対しては軽量高出力バッテリーの開発に力を入れていて「ひとつの強み」と説明し、コンパクトで差別化を図る方針を鮮明にした。コンパクトカー世界一のスズキと組んで生産する戦略も強調した。

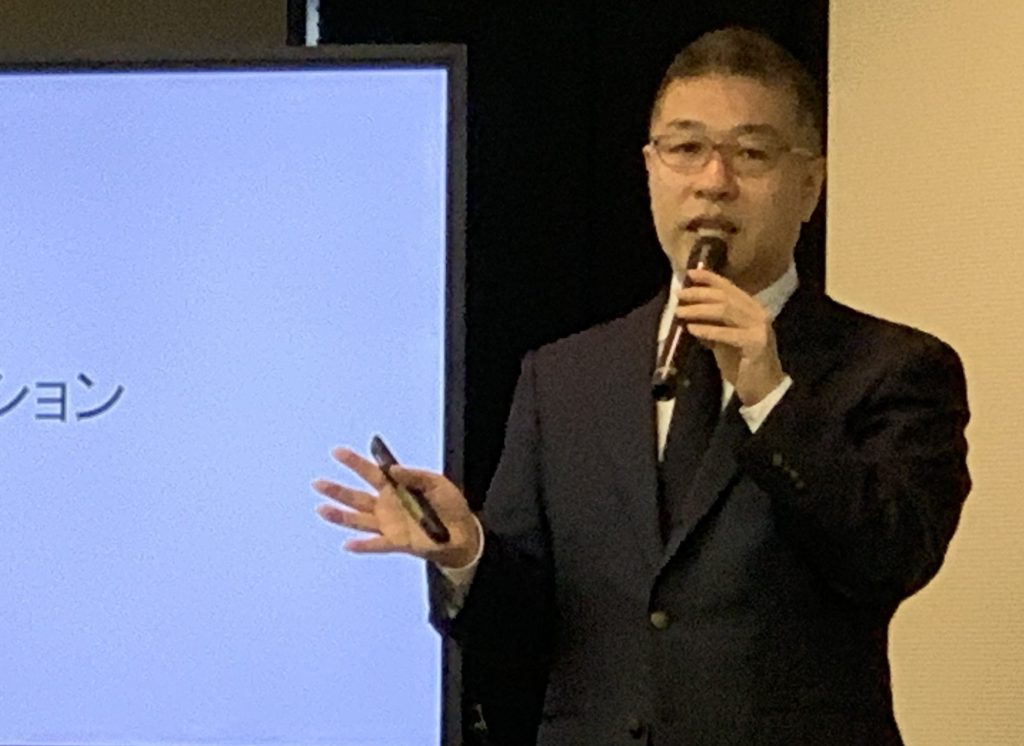

「“空飛ぶクルマ”はニックネーム」

記者会見は2月18日に行われ、国内外のメディアの報道陣が詰めかけた。1時間の記者会見のうち前半は福澤代表による同社の戦略や業界動向についてのプレゼンテーション、後半が質疑応答に使われた。福澤氏は英語も話すが、この日は主に日本語で話し、逐次英語に通訳された。福澤氏が英語の通訳のあとに英語で捕捉する場面もあった。

福澤氏は冒頭、自動車メーカーで働いていた前職時代について触れ、日常的に渋滞にまきこまれたり、満員電車に揺られたりする中で「自動車のような乗り物で日常的に飛ぶことができれば楽しいな、と考えて」SkyDriveの設立につながったと起業の経緯を説明した。

実は同社の社名「SkyDrive」や、同社のビジョンである「空を走ろう」もこの理念を活字で表現したものだ。日本国内でAAM(とくにeVTOL型のAAM)を「空飛ぶクルマ」と呼ぶ習慣が広がっているのは、この産業の活性化に力をいれようとした中央省庁が、取組をスタートさせる時点で、同社の理念を念頭に「空飛ぶクルマ」と呼び始めたことがひとつのきっかけとみられている。ただし政府の「空飛ぶクルマ」を使うときには、いわゆる「eVTOL」は入るものの、「eSTOL」が想定されていないなど、米国をなど海外で使われる「AAM」が対象とするものとはズレがある。ほかにも、旅客用機体と1人用機体との区別や、電動以外のプロパルジョン(推進機)を持つ機体を含むかどうかなどの区別についても、微妙に異なる点に注意を払う必要がある。

なお、呼称については会見後半の質疑応答で、海外メディアからSkyDriveが同社のプロダクトを空飛ぶクルマ(質問者はFlying carと発言)と呼ぶ理由に関する質問が出た。福澤氏はこれに対し「(空飛ぶクルマとは)より正確にはeVTOLです。空飛ぶクルマ、というのはニックネームのようなものです」と答えた。福澤氏はこの日のプレゼンテーションでは、原則として「空飛ぶクルマないしはeVTOL」と表現し続け、誤解を避ける工夫をしていた。これは、SNSなどでしばしば、「車輪がないのにクルマって」と言われることへの配慮とみられる。

プレゼンテーションではこのほか、2018年の会社設立から8年が経過し複数のタイプの機体を開発してきたと振り返り、同社の開発するeVTOLの主な特徴について電動で騒音が既存航空機に比べ「圧倒的に少ない」こと、垂直に離着陸できること、環境配慮型であること、の3点に整理した。

会社の現状については国内に3カ所の飛行試験場に加え開発センター、工場の5つの拠点を構え、2025年から本格的な試験飛行を開始していること、開発陣の半分弱は海外の人材で幅広く知見を集めて開発にあたっていること、離着陸設備、充電、保険などさまざまな企業から応援を受けていることなどを紹介した。

都市部OK、コスト抑制がコンパクトの優位性 コンパクトカーNo.1の日本メーカーと組み量産へ

福澤氏がプレゼンテーションで力を入れたのはSkyDriveの提供する価値と戦略についてだ。eVTOLの静穏性などの価値に加え、SkyDriveの機体がその中でもコンパクトである点を強調した。

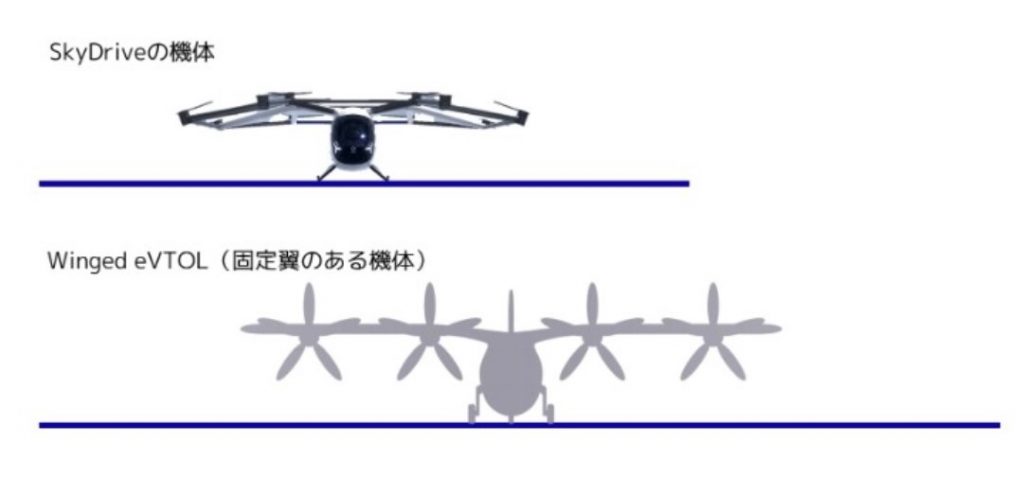

会場のモニターに、固定翼を備えた海外製の代表的なeVTOLと、固定翼のないマルチコプタータイプのSkyDriveの「SD-05型」とのサイズ比較ができる図を投影し「上がSkyDriveの機体で横がほぼ10m、下は翼のあるタイプの海外の機体でだいたい15m」と大きさの違いを示し、「ポートのサイズは機体幅の2倍ぐらいなので、翼があるタイプは東京のビルの上(に離着陸するの)は結構、厳しい。SkyDriveの機体なら都内のビルの上にとまれる可能性があります」と述べ、コンパクトであることが、活用範囲を広げる優位性を説明した。

さらに「世界各国で、SkyDriveのサイズならとまれる場所を確保できるといった声を聞きます。多くの場所にとまれるというのが大きなポイントかなと考えています」とコンパクトの優位性が広がっていると分析した。

また、福澤氏は「製造の部分」も提供価値にあげた。「コンパクトカーNo.1のスズキさん(スズキ株式会社、浜松市)と製造をすすめています。既にスズキの工場で一緒に製造しておりまして、量産の段階になると年間100機、またはそれ以上がこの工場で作られることになります。自動車同様、製造、輸送、から飛ばす、までを短いリードタイムで実現できます」と、コンパクトに強みを持つ日本のものづくりの力が発揮できることを強調した。

サービス面では、鉄道会社とのコラボレーションを進めている戦略をあげた。

「飛行機に乗るために空港まで遠いことがあります。この問題を解決するため鉄道会社とコラボレーションをしています。JR東日本さんはタッチ決済のSuica で電車に乗り、Suica でタッチしたらそのまま空飛ぶクルマもしくはeVTOLに乗れる世界を作りたいと話しています。現在、東北、大阪、九州の各エリアで進めています。九州では別府と湯布院のふたつの温泉地を結ぶことをJR九州と話しています。ともに温泉地として有名ですが2点間を地上で移動すると結構時間がかかりますが、空なら早いうえ景色も楽しめます。またOsaka Metro(大阪市高速電気軌道株式会社)さんとも大阪の4点を結んだ『大阪ダイヤモンドルート構想』で検討を進めています。大阪メトロさんは、新駅の駅舎の上に空飛ぶクルマのポートを設置し、電車から簡単に乗り換えられることを考えています。こういったことができるのも、SkyDriveのコンパクトさと鉄道会社ととの連携があってこそです」

コンパクトの優位性がプレオーダーにもつながっているという。

「プレオーダーはアジア圏を中心に海外でも同じように起きています。提携しているインドネシアのヘリコプタータクシーの運行会社は、国際空港からダウンタウンまで、地上で1~2時間かかるところを15分ぐらいで運航するサービスを行っています。私も乗りました。そうするとやはりダウンタウンではビルの上とか場所に制約があります。そういう時にSkyDriveなら降りられる。しかも静かで環境に優しくコストも抑えられる」

このほか、ドバイのエアロガルフ・サービシズ(AeroGulf Services)とのプレオーダーにも言及した。エアロガルフとは2026年1月、売買契約の基本条件を盛り込んだLOI(基本合意書)を締結したと発表している。福澤代表は「エアロガルフさんは2点間だけではなく観光にも使っていく方針です。観光という観点でも、SkyDriveの機体が安定したホバリングができるといった観点からプレオーダーをいただいております」と説明した。

ポート作りやすく、初期コスト抑制可能

このコンパクト性がプレオーダーにつながっている背景についてDroneTribuneは後半の質疑応答で追加質問をした。これに対し福澤代表は、SkyDriveを選んだ利用者は他社と比較して決めており、その理由がコンパクト性であると感じることが多いと答えた。

「お客様はいろいろなメーカーを比較してプレオーダーをしています。エアモビリティを使う場合、企業としてはかなり本気ですし、値段も考えます。その中でSkyDriveを選んでいただいているのはコンパクトな部分が大きいなと思っています。ひとつはポートが作りやすいこと。もう1つは初期コストを抑えられること。機体が固定翼タイブに比べ下がりますし、ポートの整備コストも軽く、充電器も簡素にできます」

DroneTribuneはこのほか、日本での生産とサプライチェーンについての考え方について質問した。これについて福澤代表は日本で生産する理由に、整備や部品交換、品質などをあげた。

「サプライチェーンが日本であった方がいい理由は、整備、部品交換がしやすい、開発が共同でしやすいといって点があります。部品によっては他の国から買ってきた方がより安全でより品質が高い、コストが安いといったこともありますので、最適なサプライチェーンにしています。万博で飛んだ機体に関しては半分弱ぐらいが結果的に日本で調達した部品です。日本の中で作っていくとよりいいよね、という話しもします。ただ最終的には機体としてベストになるように、と話しています」

また収益化のロードマップについても質問した。福澤代表は、量産体制に入ったタイミングで収支があうようになることを考えていると明かした。

「収益化すごく大事な話。工場で年間100機、これは自動車のような昼夜二交代制で間に合うぐらいかなと思っていますが、そのようなフル稼働のタイミングで黒字になっていくことを目指しています」

また別のメディアからのバッテリー開発に関する質問があり、福澤代表は、高出力で軽量を兼ね備えたバッテリーの開発に力を入れていて、ここが同社の強みと考えていると答えた。

「バッテリー開発にはとてもリソースを割いています。ひとつは良いバッテリーという点、もうひとつはそれを機体に搭載する点です。なるべく軽く、でもちゃんとしたものでないといけない。コンパクトな機体に工夫して載せる点で相当な工夫をして開発を進めていてここはSkyDriveの強みだと考えています」

プレゼンテーションではこのほか、2月24日から28日の間に東京ビッグサイトでのデモフライトを一般公開することを案内した。

「値段は双発機の半分をめど」

それ以外の主な質疑は以下の通り

――想定される利用者

「日本の鉄道会社とは誰もが日常的に乗れる値段を設定しようと話をしている。タクシーよりは高いが観光用ヘリコプターと同等かそれより安い値段にしたい」

――日本で開発を加速させる方法は

「実は日本が世界で先駆けたことがいくつかある。複数の機体が一般のイベントで飛んだのは大阪・関西万博が初めてだ。ただアメリカや中東に比べ発信が少ないとは思う。政府と連携するなどしてグローバルに発信することは大事だ」

――プロペラが12個あるがいくつはずれても飛べるのか

「一番重要な2つが止まっても引き続き飛べる」

――スピードと航続距離は。古巣のトヨタはJobyに出資しているが

「航続距離について。発売後数年間は30㎞から40kmぐらい。新興国の都市部のサイズにも合っている。スピードは時速100kmを考えている。Jobyのような固定翼を備えた機体の会社がeVTOL業界を牽引していてとてもありがたい。彼らの機体はサイズも値段も既存の飛行機に近い。需要も非常に大きいと思っている。それぞれユースケースが異なる。自動車でもコンパクトカーは日本の会社が作っていて大きなもの、さまざま用途のものを米国など海外の会社が作っているのと同じ感覚」

――都内のビルの上にとまれる根拠

「東京都のプロジェクトで検証。物理的に可能という感じ」

――現状で市街地飛行が難しい理由

「認証が取れれば都市部もローカルも飛べる。その手前の段階ではベイエリア中心」

――値段

「未公表。安全性が同等の双発型ヘリコプターに比べ半分以下の値段を目指している」

――嵐、雨など荒天での飛行

「条件はヘリコプターとほぼ同じ。ヘリコプターが飛べる環境では飛べる。ストームの場合は厳しい」

――伊勢志摩での飛行

「(提携している)近鉄さんとは伊勢志摩エリアを一番のフォーカスエリアとして考えている」

外国特派員協会の記者会見に臨んだSkyDriveの福澤知浩代表

記者会見前の記念撮影

機体の大きさを比較した図。SkyDriveの機体「SD-05」がコンパクトで離着陸場の用地確保に有効 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.2.25

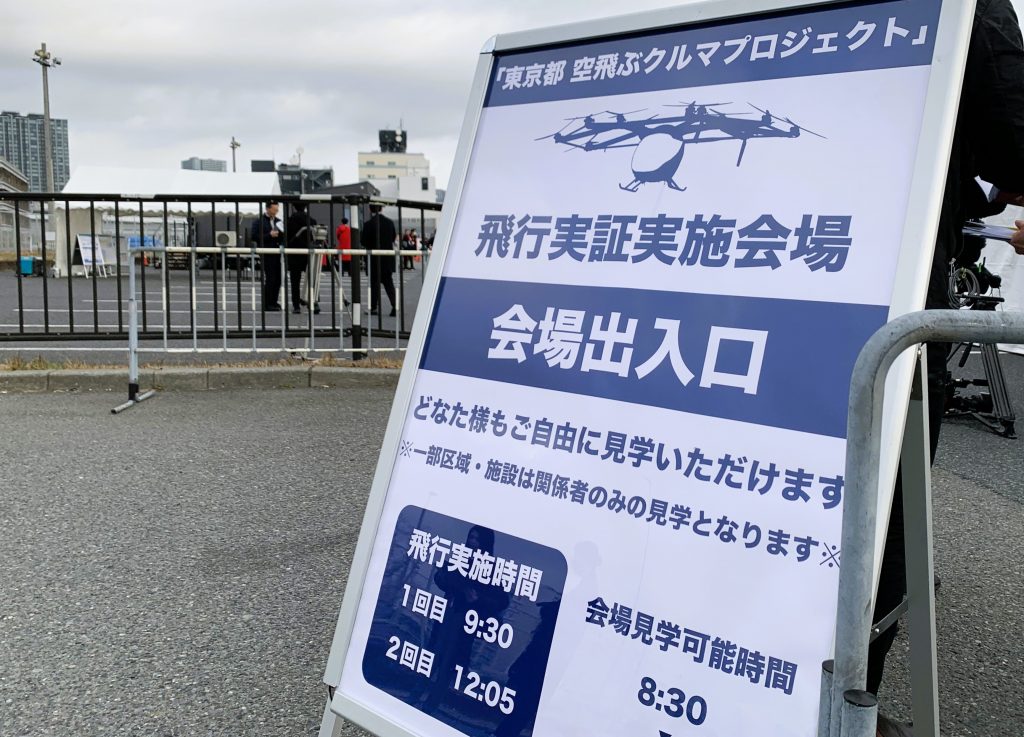

AAM開発の株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は2月24日、大規模展示会場、東京ビッグサイト(東京)の敷地を離発着場にして、型式証明の取得手続き中の機体「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」のデモフライトを実施した。SkyDriveの機体が東京の上空を飛ぶのは今回が初めてで、2月28日までは一般にも開される。

正確な着陸でコンパクトの優位性もアピール

デモフライトは東京都が採択した事業で、SkyDrive、三菱地所株式会社(東京)、兼松株式会社(東京)がコンソーシアムを組んで実施した。大阪・関西万博と同様、パイロットは搭乗させず遠隔制御で飛行させた。機体が型式証明を未取得のため、デモフライトであっても飛ばせる場所が限られる。航空管制圏との関係、地上での人々の往来、周囲の建物や構造物との距離など多くの条件のすべてを満たすよう調整したうえで、デモフライト実現にこぎつけた。

また、旅客運用を見越して搭乗者のチェックイン機能を持たせた搭乗ターミナルをトレーラーハウスに整備して現場に持ち込み、搭乗までの流れを模擬体験できるようにした。搭乗ターミナルは兼松が業務提携しているバーティポート開発で知られる英Skyports社と開発したもので、周辺環境や風向、航空情報など監視に必要な情報の収集や解析ができる機能を持つ。日本国内では今回が初披露で、実際にはポートの設置環境ごとに最適な構造、規模、デザイン、設計などを開発する考えだ。同社のポートはすでにニューヨークやドバイでは公開されている。

この日のデモフライトでは東京ビッグサイトの海に面した駐車場に20m四方のエリアをマークして離発着場に仕立てた。機体は正面を海に向けるように離発着場に置かれ、報道陣はそこから50mほど離れた場所で、機体の後ろ側を見る形で待機した。飛行前点検のあとローターが回転をはじめ、準備が整ったところで回転を速めると機体が垂直にふわりと浮上した。

離陸した機体は上空4~5mほどの空中で静止したあと、正面の方向に前進し海の上に進み、海面から13mほどまでやや高さを上げながら150mほど進んだ。その後機体は海上で旋回し、正面を離発着場側に向き直し帰路をたどりはじめた。離発着上の真上で静止した後、離陸した場所に正確に着陸した。この間約3分30秒。機体の全長が約11.5m、全幅が約11.3m、高さが約3mと日本で型式証明の手続きに入っている機体では最小クラスのコンパクトさが可能にした小回りの効く運用と正確な着陸をアピールした。スピードは4m/sec(約時速14㎞)だった。通常運航では時速100㎞を見込んでいる。

なおデモフライト前後では、会場から約3.5㎞離れた東京ヘリポートを離陸したヘリコプターや羽田空港を離陸した飛行機が飛ぶ場面があり、来場者はそれぞれの発する音を比較し、SkyDrive機の優位性を再確認していた。

コンソーシアムの代表企業である三菱地所の土山浩平・丸の内業務企画部主事は「今回は旅客ターミナルの活用も見え据えた一体運用が特徴だと考えています。今回のターミナルは都内の臨海部という場所の制約、工期短縮などの条件を満たすためトレーラーハウス型の動産を活用したターミナルし、グループ会社である株式会社三菱地所設計(東京)のデザインをふまえました。電車の駅のように乗り物を利用するために欠かせないインフラとしてターミナルを用意した実証になっているところに意義を感じています」などと述べた。

旅客ターミナルの運用を担った兼松の中村康平・航空宇宙事業部第一課課長代理は、その旅客ターミナルの手続きをデモ。2棟の建屋をチェックイン前後で分かれ、チェックインは顔印象で済ませられる。また同時に体重を測定しデータを機体に送信することで安定飛行の最適化に反映させる。「顔パスで認証し、金属探知機で保安検査を済ませると、ラウンジエリアのドアが開き搭乗できます」などと説明した。

また、飛行後には東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部スマートシティ推進担当課長の大井征史氏が「みなさまに無事飛べる姿をお見せすることができてよかった。これから大きな成果につながると思っています」とあいさつした。

SDの福澤代表は、会場からの実用化時期の質問に対し「いま東京都と実証を進めている段階で、2027年にプレ実証をして、そのあと商用化というマイルストーンで進めています。東京以外では2028年に大分、大阪あたりでのスタートを目指しています」などと話した。

また、デモフライトは一般にも公開するが、天候によりフライトの可否を判断する。運航状況については以下の「X」SkyDrive公式アカウント(https://x.com/Skydrive_jp)で随時公表する。

東京ビッグサイト沖の海上を飛ぶSkyDriveの機体

東京ビッグサイト沖の海上を飛ぶSkyDriveの機体

デモフライトであいさつするコンソーシアムの3者。中央が三菱地所の土山浩平氏、左が兼松の中村康平氏、右がSkyDriveの福澤知浩代表

東京都内でデモフライトするSkyDrive(SkyDriveのプレスリリースから)

東京都内でデモフライトするSkyDrive(SkyDriveのプレスリリースから)

デモフライト会場

デモフライト会場案内図 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.2.16

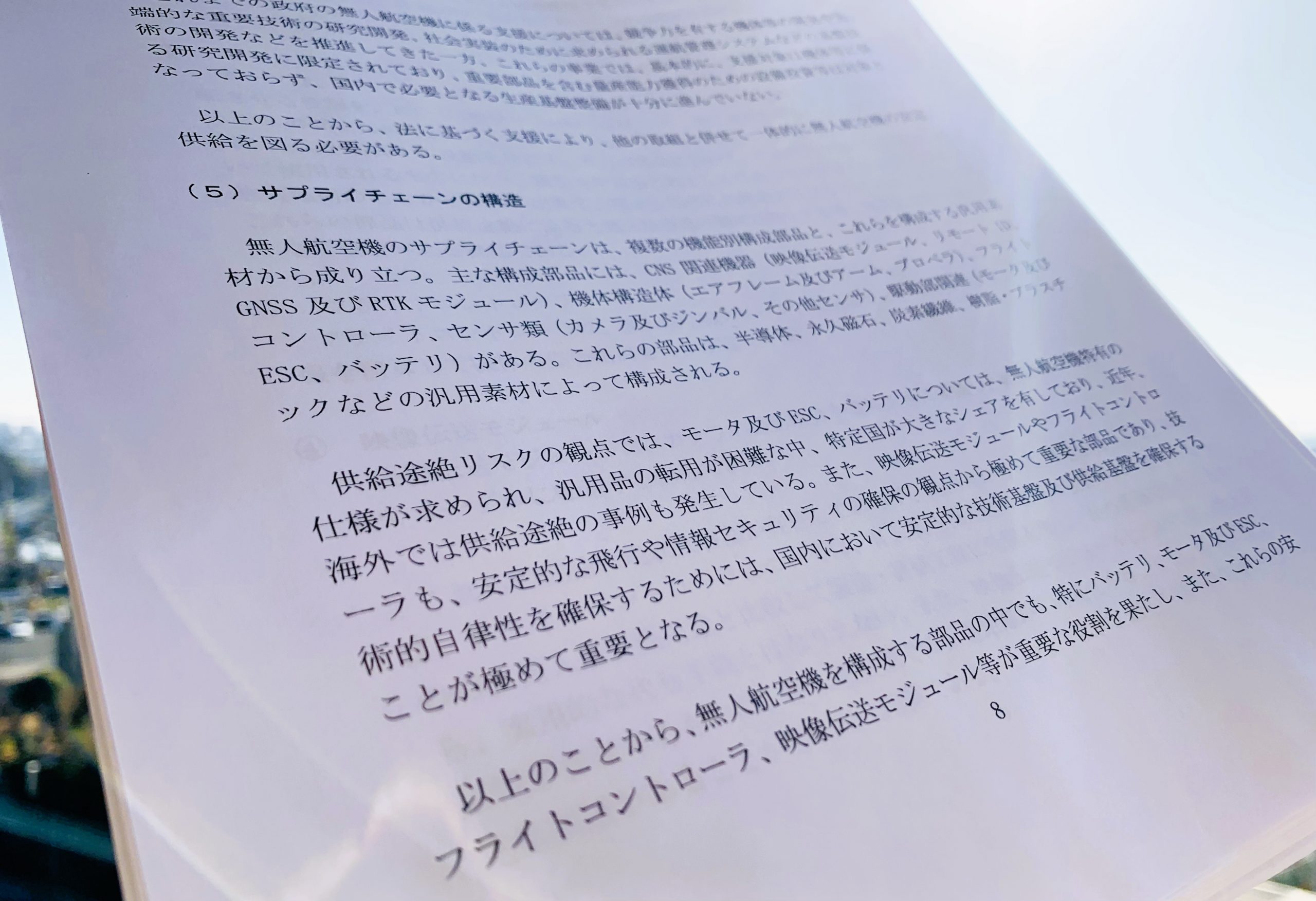

海外勢に押され気味のドローンについて、日本国内の産業基盤を強化する取り組みに政府が本格的に動き始めた。経済産業省は日本国内での安定供給の確保を図るための「取組方針(案)」を策定し、現在パブリックコメントを受け付けている。システムを構成するモータ、フライトコントローラ、バッテリなどについては、「汎用品の転用が困難な中、特定国が大きなシェアを有し、海外では供給途絶の事例も」と警鐘を鳴らしており、強い危機感が伝わる。日本のドローン産業の見直し機運が高まってきた。

登録45万台なのに国内生産は2023年時点で年間約1000台

経産省の「取組方針(案)」はポータルサイト「e-GOV」の「無人航空機に係る安定供給確保を図るための取組方針(案)についての意見募集について」で確認できる。「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第8条第1項」(経済安全保障推進法)に基づき、1月30日に公表され、2月28日9時59分まで意見を募集している。取組方針は表紙を含め24ページで、取組の基本方向、取組の施策、取組内容と期間または期限、支援業務と支援業務独立法人基金など7章で構成される。

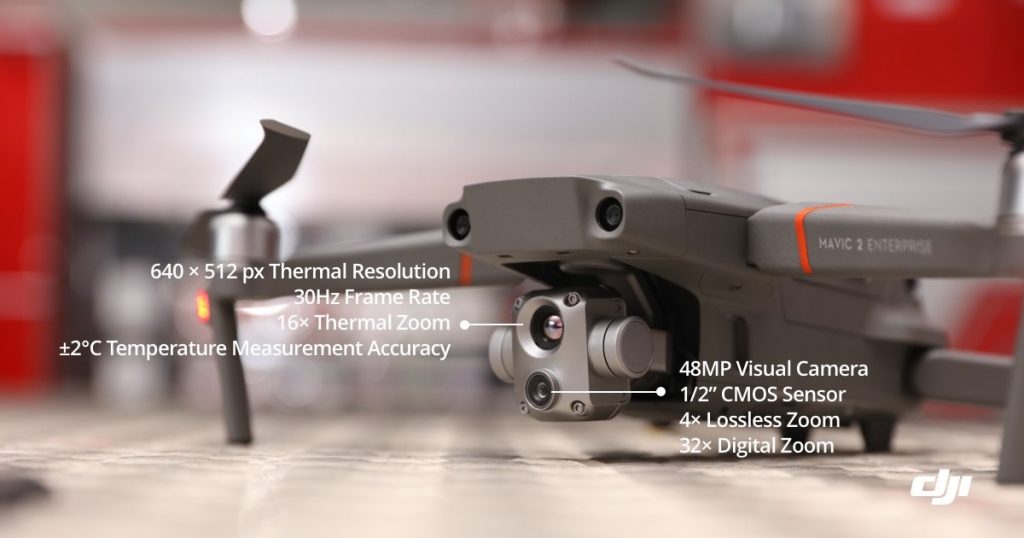

ドローン(取組方針では「無人航空機」と表現)については「経済安全保障の観点から極めて重要なインフラ」で「安定供給の確保が求められる」と明記。一方、日本のメーカーが製造した完成機体も、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールは「特定国の部品メーカーから調達している例が複数確認」されていて、「他国に供給を依存している状況と考えられる」と分析している。

日本国内では45万台が登録される中、機体生産台数は2023年時点で年間1000台程度との推計値を表示し、「海外も含めて、特定国の部品サプライヤーから調達していて、完成機体、部品のいずれにおいても、国際的に特定少数の供給源に依存」と高い外部依存性を指摘。海外の輸出管理強化により「供給途絶リスクが高まっている状況」と警鐘を鳴らしている。

このため国内で安定供給を確保する必要があり、具体的に国内で生産基盤を整備し、自律性を高める必要性があると言及。従来の政府による支援対象が機体関連の研究開発にとどまることをふまえ、生産基盤整備が十分に進んでいないと断定し、法に基づく支援により他の取組とあわせて一体的に安定供給を図る必要がある、と結論づけている。

ドローンのサプライチェーンについては、複数の機能別構成部品と、それらを構成する汎用素材で成り立つと外観し、主な構成部品や汎用素材を列挙したうえで、途絶リスクの観点から、モータ及びESC、バッテリについては、ドローン特有の仕様が求められ、汎用品の転用が困難であるにも関わらず、「特定国」が大きなシェアを持ち、海外ではすでに供給途絶の事例が発生していると事例を紹介している。また映像伝送モジュール、フライトコントローラも、安定飛行、情報セキュリティ確保の観点からきわめて重要で「技術的に自律性を確保するため、国内で安定的な技術基盤及び供給基盤を確保することが極めて重要」と明示。これらから、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールを「重要な役割を果たし、これらの安定供給を確保することで我が国のサプライチェーン強靭化につながると考えられる」とまとめている。

なお、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールについて、「現在代替品が存在しておらず、多用途からの転用も困難」と指摘。これらの供給が途絶すると、ドローンの製造が停止するなど安定供給に重大な影響を及ぼし得ると危機感を表明している。

さらにドローンの量産基盤構築のうえでは、重要部品の効率的な生産を促す規格化、標準化、安全な利用を担保するための情報セキュリティ確保を進めることも併記。競争力ある機体については、飛行性能は現在高いシェアを持つ機体と同水準の性能を実現するための研究開発を進め、同時に防水・防塵性、閉所飛行などの性能で付加価値を強化することなどで市場での競争優位性を確立することに言及している。効率生産については、機体ごとの開発の非効率性について触れたうえで、「産業全体で重要部品の規格化・標準化を進め、一定の量産規格を確保する」と強調している。さらに情報セキュリティは、情報が窃取された場合の公共安全や秩序維持に生じるおそれのある支障に言及し、「適切な対策を講ずること」を求めている。

2030年に8万台の産業基盤、年産1万台体制

「取組方針(案)」は、これらの「特定国」依存体質の改善で、2030年時点で約8万台の基盤を構築することを目標に掲げている。同時にそのための措置を講じなかった場合には、日本の供給能力の喪失、公共安全分野で情報セキュリティリスクのある機体が利用されるおそれがあり、「早急に対応する必要がある」と指摘している。

この認識をベースに、政府は供給確保計画を支援することになる。まず計画の認定要件を定め、ここには条件を満たした機体開発と、バッテリ、モータ及びESC、フライトコントローラ、映像伝送モジュールが対象品目に記されている。支援対象の取組は、生産ライン増強、生産能力強化などとそのための研究開発が柱だ。安定供給確保の目標である、2030年時点での8万台生産基盤構築については、2030年時点で完成機体の生産台数が年間で1万台以上となる体制のための取組であることが明記されている。

このほか取組方針(案)には、期限、実施体制、技術流出防止措置などについて整理している。また制度運用の業務を行う法人としてNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)を選定している。

ドローンは、政府が2022年に成立した経済安全保障推進法の「特定重点物資」に、2025年12月に追加指定した。半導体、蓄電池、重要鉱物などと並び、サプライチェーンの強靭化の柱に位置付けられた形だ。今後、これらの生産を担う産業や、生産した製品を運用する事業者、その事業の成果を享受する幅広い産業、娯楽などの領域が、ドローンのサプライチェーン構築の動きを見守り、発言し、応援することになる。

国内登録45万台という市場規模を抱えながら、完成機の国内生産は年間1000台規模にとどまるという現状は、産業政策の課題にとどまらず、安全保障、災害対応、公共安全維持を含めたインフラとしてのドローンを、他国依存のままでよいかをつきつけている。パブリックコメントの募集は、産業にとって行政手続きを超えて、供給網の構築に参画する意思を示す機会でもあると考えられる。声を上げられる期間は2月28日までだ。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

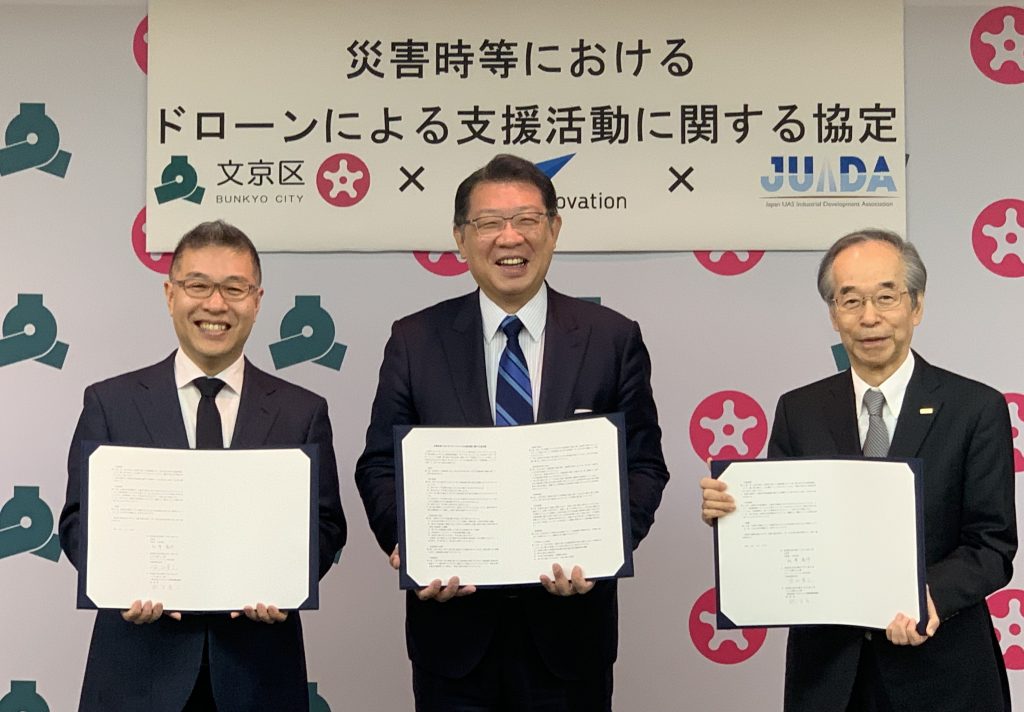

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 文京区(東京都)と区内に本社、本部を構えるブルーイノベーション株式会社(東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協会(JUIDA、東京)は災害時のドローンによる支援に関する協定を締結した。文京区が区内事業者として声をかけて協定が実現した。文京区は23区の中でも高低差が大きいエリアで、ドローンによる物資運搬や情報収集などで災害活動支援の体制を構築する。JUIDAは文京区との協定締結をきっかけに、今後23区との連携拡大を図る考えだ。

文京区長「日常時にも研修して備えを」 ブルー社長「都市型防災におけるドローン活用を」

協定はドローンの事業者との連携を模索していた文京区が区内のブルーイノベーションに声をかけたことをきっかけに昨年(2025年)9月ごろから話し合いを進めてきた。ブルーイノベーションが文京区にJUIDAを紹介したことから3者で協定を結ぶ話でまとまり、今回協定の締結式にのぞむことになった。

文京区は高台と谷が入り組む高低差の大きいエリアとして知られ、生活環境によって異なる災害リスクを抱える。すでに文京区は地元企業との連携を進め災害支援の環境を整える取り組みを進めていて、ドローンの事業者との連携も模索していた。

協定の締結は1月26日、文京区役所の庁議室で行われた。締結式には成澤廣修(なりさわひろのぶ)文京区長、熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、鈴木真二JUIDA代表理事が参加し、協定書に署名し意見交換をした。ブルーイノベーションが球体ドローンELIOS3の飛行を実演した。実演の中では、協定を締結した庁議室の隣の部屋にあらかじめ準備しておいた被災者役の人形を捜索、発見する様子を見せた。なお文京区からは総務部防災危機管理課、防災危機管理室など担当部局の幹部も同席した。

文京区の成澤区長は「災害時においてドローンを活用した現状把握、支援は自治体でも取り組みを進めていますが、都心エリアは日常的にドローンを使うことが制限されていることもあります。幸いにも区内に両団体が所在するご縁で締結の運びとなりました。(文京区は)山、坂の多いまちで高層ビルもあり、ドローンの活用は大切なことと思っています。今後、日常時にも研修などを行うなどして備えていきたいと考えています」などと、日常的な活用に意欲を示した。

文京区はまず祝日などにも連絡を取り合える連絡手段を確保することからはじめ、区の防災訓練をひとつの節目に体制の構築を進める考えだ。

またブルーイノベーションの熊田代表は「文京区の防災対応力の向上に取り組む社会課題解決型の事業と位置付けています。防災分野のドローン活用の知見で地域に貢献できることを意義深く受け止めています。文京区に本社を構える企業として、もしも災害がおきたら自分たちがどう動けるか。その問いに実装で答える協定です。発災直後に動けることが大事。飛ばすだけでなく機能してこそ意義があるので、平時からの備えが欠かせません。本協定は体制を形にするための枠組み。今後都市型防災におけるドローン活用の社会実装をさらに広げたいと考えています」と都市防災へのドローン活用拡大に言及した。

ブルーイノベーションはこのあと、自社が取り組んできた防災活動について説明した。

さらにJUIDAの鈴木代表理事は「日頃お世話になっている地元・文京区の安全、安心に対し、われわれのもつドローン技術で貢献できることは組織としてこのうえない喜びであり社会的意義を感じています。われわれは災害支援、対策を全国で推進して参りました。その中でも、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震への対策は喫緊かつ最優先課題ととらえています。JUIDAにとって今回の協定は東京都内の自治体として初めての協定で、都内全域の防災力を高めるための歴史的な第一歩になると確信しています」と協定の意義を歴史的一歩と位置付けた。

協定の署名が行われた文京区役所が入るビル。文京区は高層ビルがあるほか高台、谷のある起伏に富むエリアとして知られる

協定の締結会場で行われたデモフライトに見入る文京区の成澤廣修区長。右は鈴木真二JUIDA代表理事

協定書を掲げる3人。右から熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、成澤廣修文京区長、鈴木真二JUIDA代表理事

あいさつする成澤文京区長

説明するブルーイノベーションの熊田代表取締役

あいさつするJUIDAの鈴木代表理事 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。