- 2025.6.8

JR東の「ドローンDX CHAMPIONSHIP」が高輪ゲートウェイで開幕 駅そっくりコースをIBIS2が白熱レース

狭小空間点検用小型ドローンIBIS2Assistを使ったレース、「JR東日本グループドローンDX CHAMPIONSHIP」が6月7日、JR高輪ゲートウェイシティ駅と一体化した一帯に構える大型複合ビルで開幕した。初日の7日はJR東日本の設備点検、工事設計業務などでドローンを活用する部署4チームがIBIS2でタイムを競い合う「JR 東日本グループ Challenge Cup」が行われた。駅そっくりで観客からドローンが見えるよう工夫されたコース、選手の表情が分かるステージ、手に汗握る実況、ドローンの操縦席にのっているような迫力ある映像など、本格的なレース仕様の演出が特徴で、白熱したレースと各チームの熱のこもった応援で来場者も大きな拍手を送った。8日には企業対抗戦が行われる。

映像、コース、実況、ステージなど本格演出で来場者も熱狂

ドローンDX CHAMPIONSHIPはJR東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本、東京)、デジタルツインのCaLta株式会社(東京)、Liberawareが開催した。レース演出はプロチームの運営、イベント企画を手がけ、国際レースへの出場や優勝の経験も豊富なDRONE SPORTS株式会社(東京)が担った。

会場はJR高輪ゲートウェイシティ駅改札からすぐのTAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1の地下2階にあるTAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hallだ。

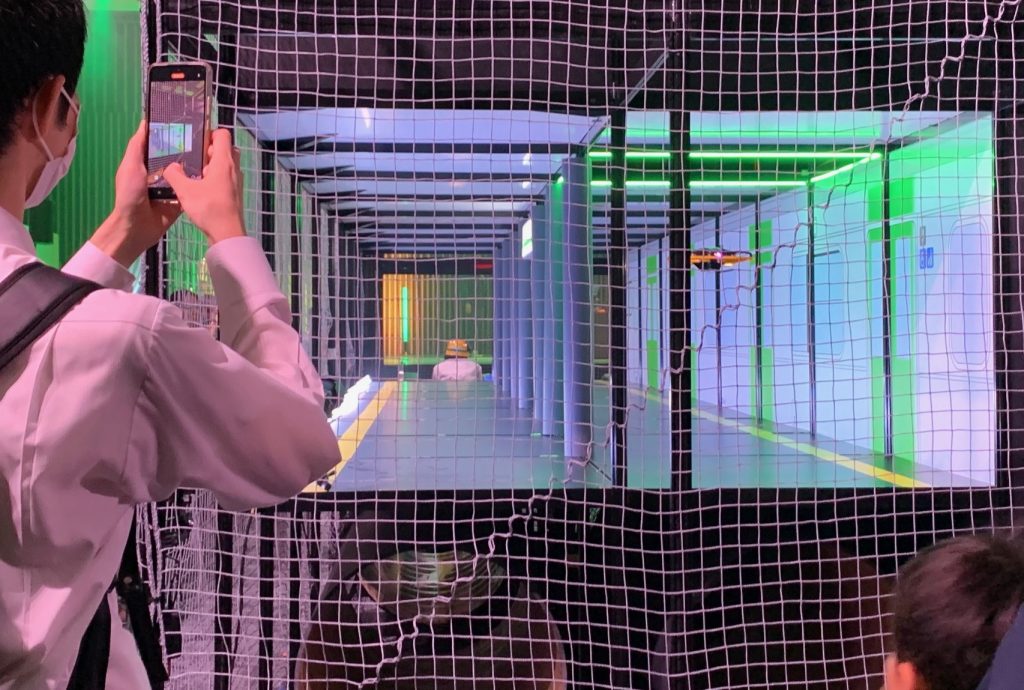

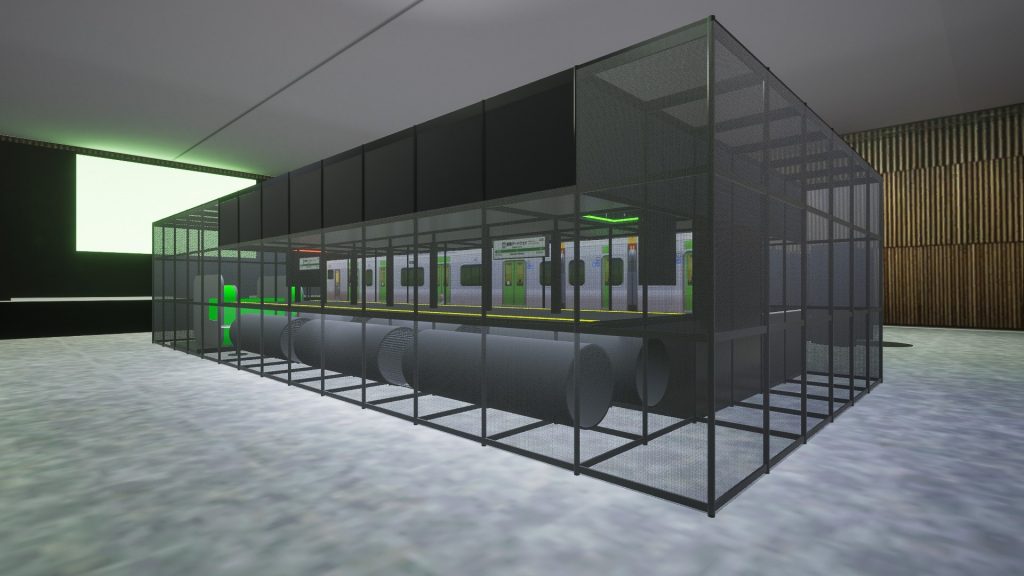

ホール内にJR高輪ゲートウェイシティ駅そっくりのミニチュアコースが設置された。駅の天井をくぐるコース、ホーム床下の配管をもぐるコースのほか、二次元コードを読み取る仕掛けや、SUICA改札にタッチする仕掛けなどJR東日本らしさを取り込んだ。飛行コースは観客の目の高さが中心で、観客が間近でドローンの動きをみられる工夫も凝らされている。

選手は会場内に設置されたステージの上の所定のシートに座り、ゴーグルを装着して、コントローラーを操作してドローンを動かす。ステージの背景の大型スクリーンには、選手の表情や飛行中のドローンの操縦席に座っているかのような映像が映し出される。

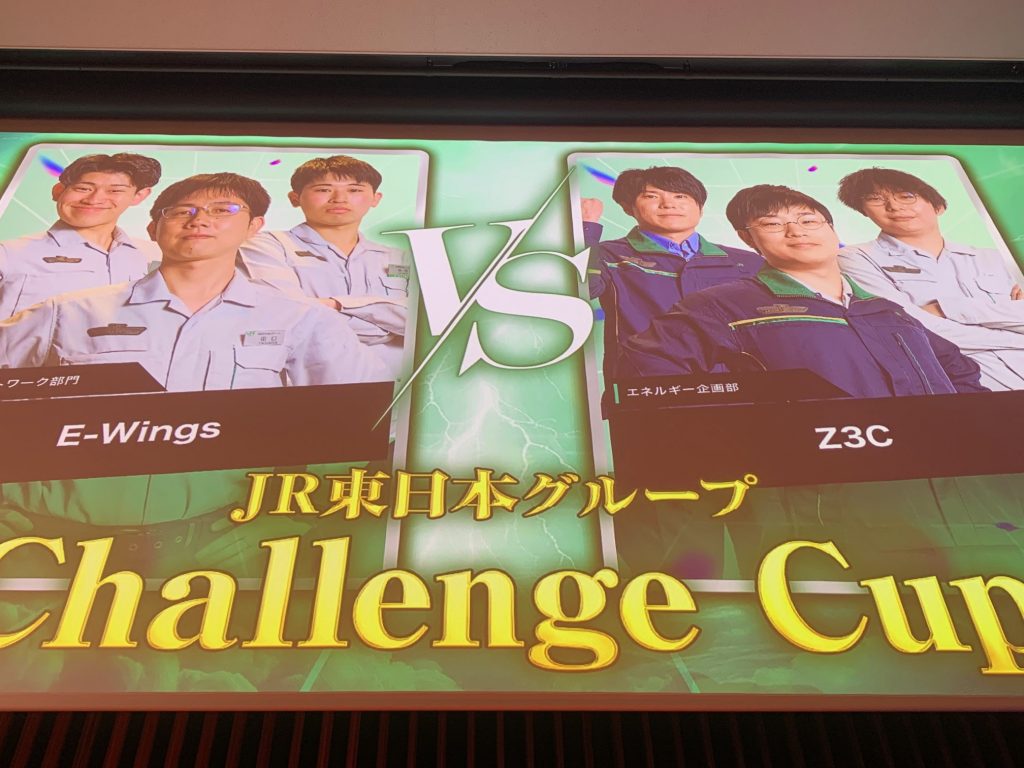

レースは2チームの対戦で、勝ちあがる形式で行われた。各チームは3選手で構成され、3つの対戦の総合ポイントで勝者を決め、勝ち上がる。レースがスタートするとスクリーンに経過時間や、ミッションをクリアするたびに加算されるポイントなどが表示される。ドローンが上手にコースを抜けると、チームの応援団から大きな拍手があがるなど白熱した展開が続き、わかりやすいルールに一般公開された身に来た観客も拍手を送っていた。

この日は決勝で最速タイムをたたき出したチーム「E-Wings」(電気ネットワーク部門)が優勝した。2位が「Z3C」( エネルギー企画部)、3位が「チームKENKOU」(建設工事部)、4位が「Kenchiku Smart Maintenance」( 設備部門=東京建築建設技術センター)だった。

2日目の6月8日には、IBIS2を活用する8つの企業チームによる「JR 東日本グループ presents『IBIS2 Master Cup』」が開催される。ソフトバンク株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、新潟工科大学フィールドロボティクス研究室/株式会社アグリノーム研究所/九電ドローンサービス株式会社合同チーム、KDDI スマートドローン株式会社、セントラル警備保障株式会社、株式会社えきまちエナジークリエイト、JR東日本コンサルタンツ株式会社、JR東日本ビルテック株式会社がレースに挑み、「通信キャリア対決や、電力大手対決が楽しみ」などの声があがっている。

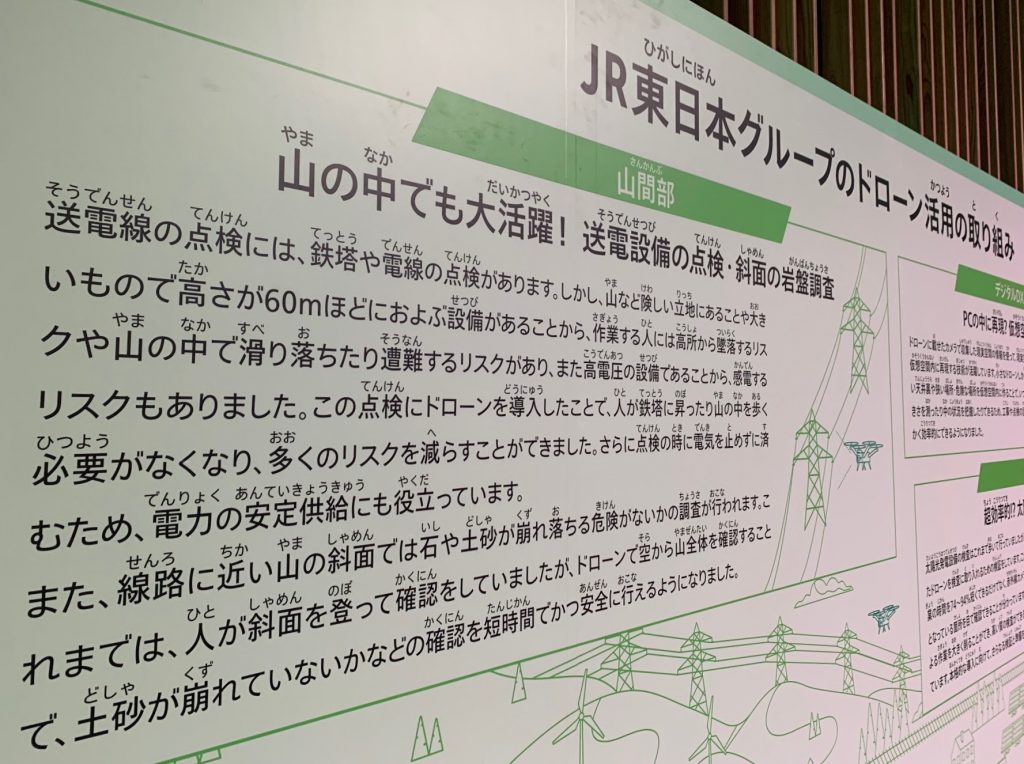

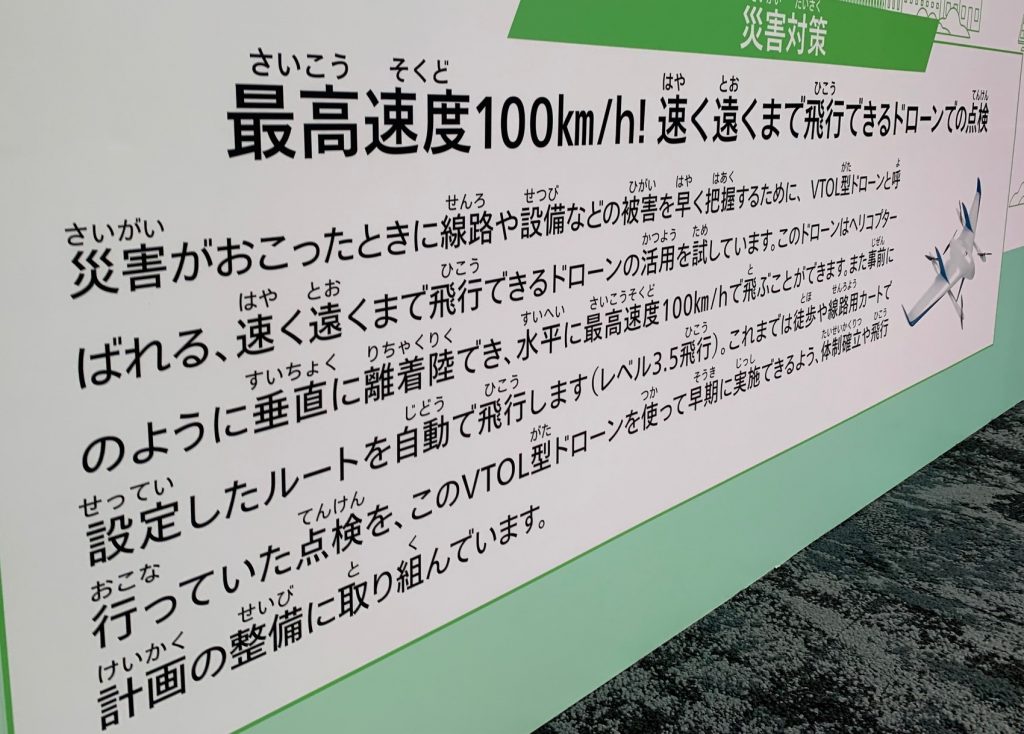

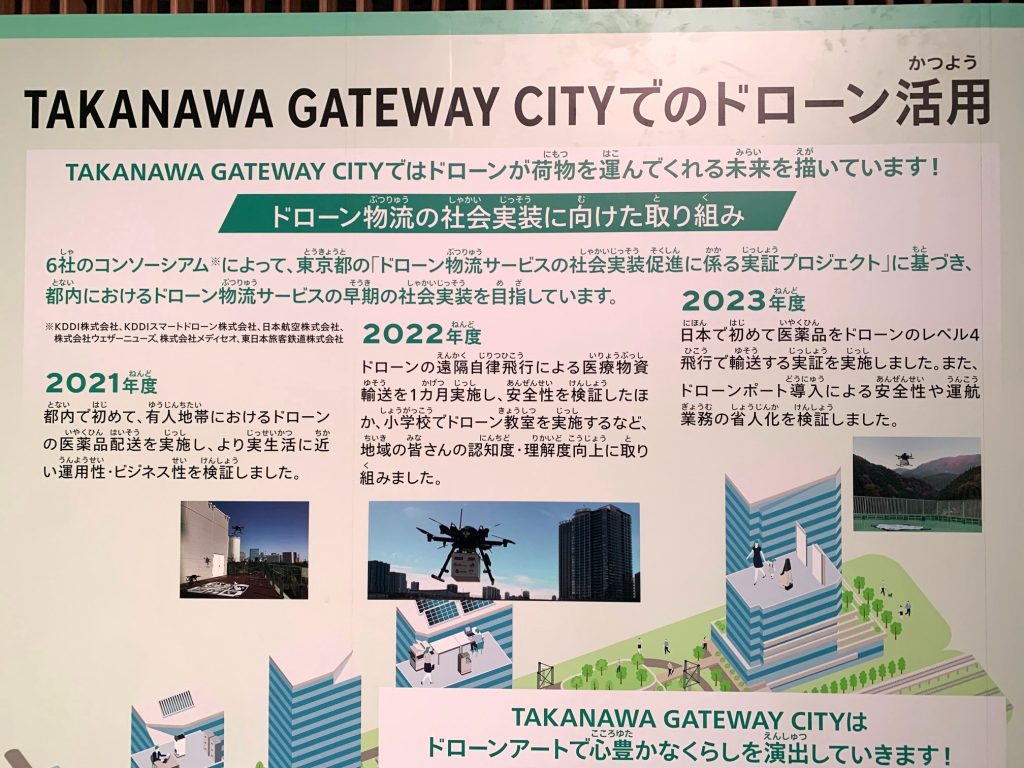

7日のレース後に取材に応じたJR東日本マーケティング本部まちづくり部門品川ユニット(次世代まちづくり創造)の出川智之マネージャーは、「TAKANAWA GATEWAY CITY は『100年先の心豊かなくらしのための実験場』として新たなビジネス・文化が生まれ続けるまちづくりに取り組んでいますので、ドローン、ロボットの取り組みをお示しすることでその一端をお示しできたと考えています。初日は保守点検、設計など各部署でドローンを使っていることをお客様にも知って頂く機会にしたいとの思いを込めて、社内の取り組みを一般公開することにしました。レースというエンタメ要素を取り込みつつ、これらを通じて安全性や生産性を高めようとしている姿勢を伝えられたのではないかと感じています。また会場内に掲示してあるJR東日本グループのドローンの取り組み、たとえば山間部での使い方や災害時の使い方などを読んでくださっている姿を目にし、JR東日本グループのDXの取り組みを広く知って頂く機会になったと感じています」と述べた。

またこの日、選手としても出場したJR東日本建設工事部基盤戦略ユニット(技術戦略・DX)主務の石田将貴さんは「維持管理などの部署はなかなか表に出る機会が少ないので、このような機会にDXで生産性向上に励んでいる姿勢をお示しできたとも思います。働きやすい環境、職場を目指していることをお示しすることで企業の魅力向上にもつながればいい、とも思っています」などと捕捉した。

さらに大会の今後の開催について出川マネージャーは「お客様を含めて内外の反響などを確認したうえで検討することになります。ただ、JR東日本管内は青森、新潟にも職場がありますので、各地から気軽に参加できる機会はこれからもつくりたいと考えています。個人としては各地でで地方大会を開き、ここ(TGWC)で決勝ができたらおもしろいかな、とは思いますが、これはまだ私個人のアイディアです」と述べた。

白熱した応援が会場を盛り上げた

ステージの選手に声援が飛ぶ

コースが観客の目の高さにあり間近にみられる。ネットがはってあり安全対策も

ドローンの飛行シーンをスマホで追える。コース右側の壁は高輪ゲートウェイ駅そっくりにつくってある

SUICAのゲート。コース内に設置してあり、ドローンにSUICAを装着したうえでタッチして通過することがレースのミッションだ

ドローンでSUICAタッチ

ステージ上の選手の表情がわかる演出。ヘルメットをかぶって現場チームであることをアピール

決勝の対戦。各チーム3人が交代で飛行に挑んだ

初日のレース終了後にインタビューに応じるJR東日本の出川智之さん(左)と石田将貴さん

会場入り口のパネル。

会場にはJR東日本グループのドローンにかかわる取組をパネルで掲示してある

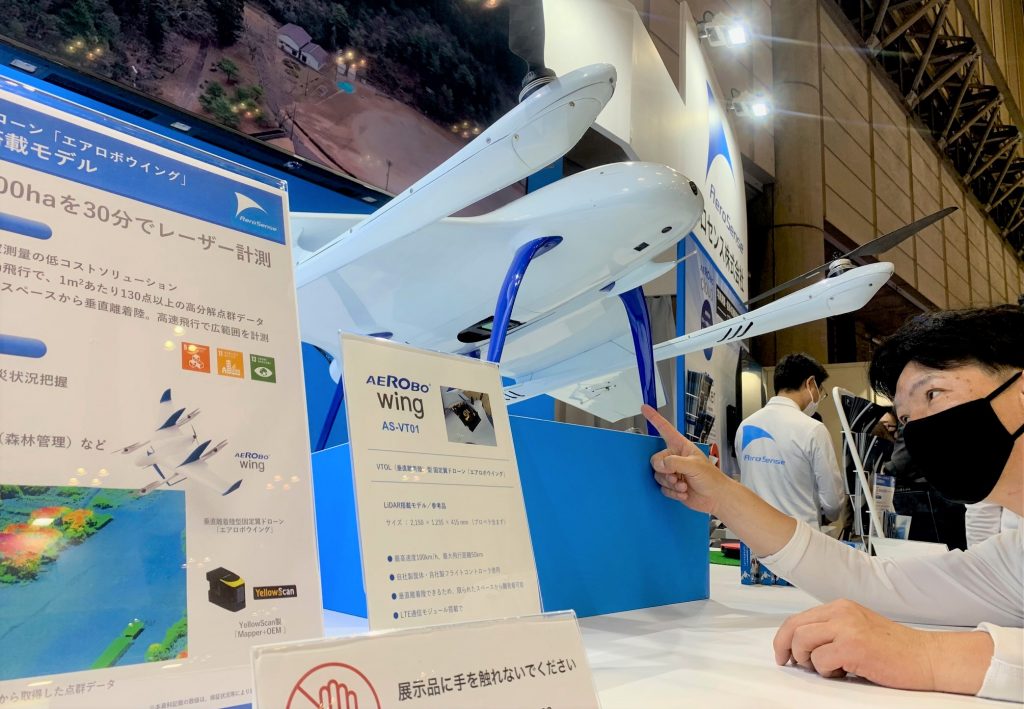

エアロセンスの機体に関する説明も

TGWCではドローン物流の実装を目指す方向だ

エアロジーラボのハイブリッド機も展示

コースの概念図

コースの概念図 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

DJI、飛行禁止区域への強制ブロックを事実上廃止 欧米では実施済み

DJI、飛行禁止区域への強制ブロックを事実上廃止 欧米では実施済み  「国産化」の議論、再び活発化も 「自衛隊ドローンの国産化率は3割」

「国産化」の議論、再び活発化も 「自衛隊ドローンの国産化率は3割」  DJIが「手のひらドローン」DJI Neo 2を発表 日本勢も発売、レビュー動画も

DJIが「手のひらドローン」DJI Neo 2を発表 日本勢も発売、レビュー動画も  DPCAが設立10周年記念シンポジウム開催へ 12月10日にロームシアター京都で

DPCAが設立10周年記念シンポジウム開催へ 12月10日にロームシアター京都で  【JapanDrone関西】「8K 360度」のAntigravity初出展

【JapanDrone関西】「8K 360度」のAntigravity初出展  DJI,Agras 「T70P」と「T25P」を日本でも発売 7月発表の新農業ドローン

DJI,Agras 「T70P」と「T25P」を日本でも発売 7月発表の新農業ドローン  日本ドローンショー協会、イベントカレンダー公開、メルマガも創刊

日本ドローンショー協会、イベントカレンダー公開、メルマガも創刊  【JapanDrone関西】3006人が来場し閉幕 会場に多くの 機体メーカーの顔ぶれは控えめ

【JapanDrone関西】3006人が来場し閉幕 会場に多くの 機体メーカーの顔ぶれは控えめ  GMOインターネットグループ、「2025国際ロボット展」に初出展

GMOインターネットグループ、「2025国際ロボット展」に初出展  【JapanDrone関西】11月26,27日に大阪で「第2回」開催 台湾Wistron、米Inspired Flightなど出展

【JapanDrone関西】11月26,27日に大阪で「第2回」開催 台湾Wistron、米Inspired Flightなど出展

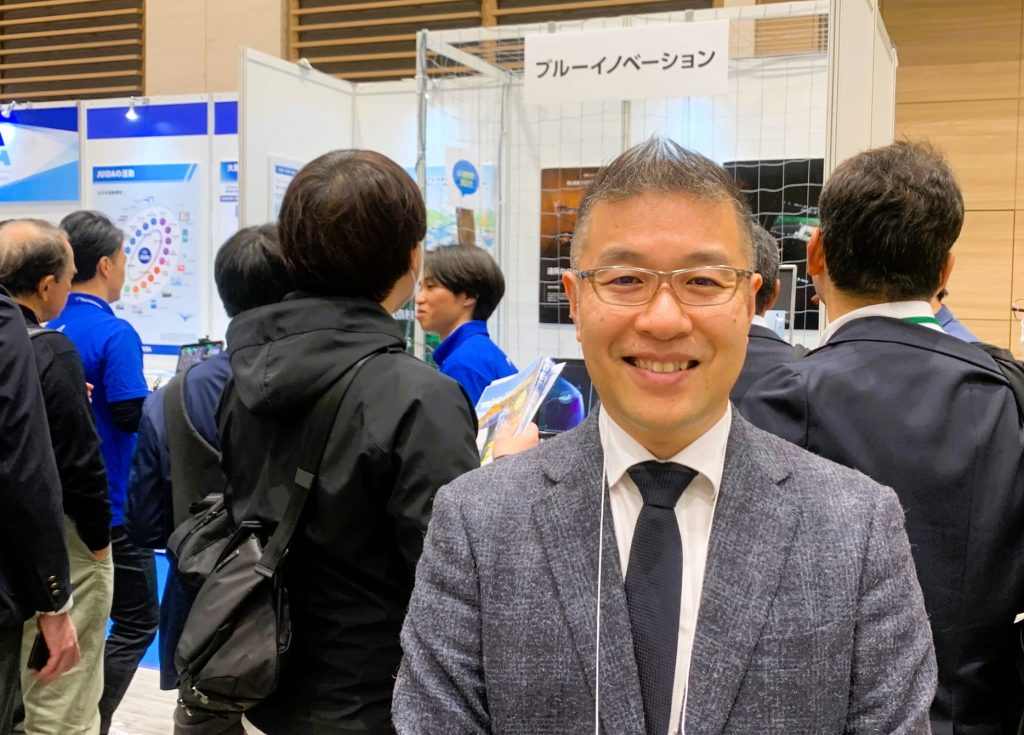

ブルーイノベーション株式会社(東京)の熊田貴之社長がドローントリビューンのインタビューに応じ、「お客様」との向き合い方について語った。同社は複数のドローンやロボット、センサーなどを統合管理するデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」や、球体ドローン「ELIOS」シリーズ、ドローンポートなどの事業を展開していて、取引先、顧客との関係について模索を続けている。

組織対応フェーズに入りLTVをより強く意識するように 社内体制も構築

ブルーイノベーションはBEP技術を軸に、「点検」、「ドローンポート」、「教育」、「ネクスト」の4つに分類したソリューションを提供している。11月14日に発表した2025年12月期第3四半期決算によると売上高は、7億7000万円で、1年前の第三四半期から4.3%増加した。売上高を構成する4ソリューションのうち「点検ソリューション」の構成比が46%と半分近くを占めた。

熊田貴之社長 「わたしたちはソリューションを提供している会社ですが、ソリューションはお客さまの声をしっかり聞くことなしに作れません。ドローンの機体を開発する、販売する、ということにだけ集中してしまうとプロダクトアウトになり、お客さまの要求に必ずしも合致せずにソリューションにならない、あるいは十分ではないということが起こりえます。ソリューションを提供するには、機体をお客さまの求める作業や動作ができるようアプリケーションが必要になるかもしれません。場合によってはドローンでない方がソリューションとしてふさわしいかもしれません。ソリューションはお客さまのご要望を伺うところから始まります。わたしたちはお客さまとメーカーとをつなぐ部分を担う面があるのかもしれません」

――持ち味はドローンやロボットなどの統合管理プラットフォーム「BEP」だ

熊田社長「はい。主な対象はドローンですが、お客さまとは無人搬送車の運用の話もしています。無人搬送車の複数制御。これにドローンが組み合わされることになれば、走る、飛ぶが統合されて、制御系に対するニーズにつながるのだと思います。それまでお客さまのご要望を伺いながら試行錯誤をしてまいります。プラットフォーマーになることは、その技術がみんなの共有財産になるということだと思っています」

――お話の随所に「お客さま」が登場し、強い意識を感じる

熊田社長「一般論ですが、ドローンに関連する産業が実証実験の段階から商売やビジネスなどの事業の段階に移りつつあることと関係しているかもしれません。実験は提供期間が実験の期間に限られます。それに対して商品を提供する事業段階になると、購入頂いた先での満足度の重要性が高まります。わたしたちも社内でカスタマーサポートの重要性に対する認識が日々高まっています」

――たとえば

熊田社長「ドローンポートは、購入頂いたお客さまのもとにずっと置いてあるわけです。そうするとお客さまからのご意見も寄せられます。問い合わせ、不安、クレーム、トラブル連絡など含めて、お客さまの声に向き合う期間が長くなります。わたしたちも十何年ドローン関連の事業に取り組んでおりますが、お客さまを担当する担当者が現場で親身に対応するフェーズから、組織として対応するフェーズに変わってまいりました。お客さまと向き合うサービスのフェーズに入ってきた、と言い換えてもいいかもしれません。ほかの会社ではすでにできているところもあるのだと思いますが、わたしたちは今年、社内にその体制をつくりました」

――トラブルを現場まかせにしない

熊田社長「はい。経営会議でも話をします。それはそのお客さまの中でわたしたちのサービスが浸透し始めている裏返しでもあると思っています。産業全体でもドローンがサービスのフェーズに入りつつあることを示しているかもしれません。いまではわれわれの提供しているプロダクトやサービスなどを通じて、LTV(Life Time Value)をしっかり提供できているか、本当の意味で長くお客さまに価値を提供するか、より強く意識するようになりました。LTVがKPIにもなりました」

――「お客さま」重視のサービスの会社だと

熊田社長「それを目指していますが、正直なところ、まだ全然です。ようやくそのフェーズに入ったという感じです。サービスがお客さまに浸透していくプロセスを体験している段階かもしれません。カスタマーサポートには大きなコストがかかる面もありまし、決して華やかなことばかりではないです。注目もされないし記事にもなりません。それを繰り返していくことが大事なのだろうと思っています。いま巨大企業になっているメーカーもそこからはじまって、やがて強いブランドになっています。わたしたちもそこを通っていかなければいけないと感じています。社内でもお客さまからの声に、現現も組織も対応する。会社としてちゃんと向き合おうという話をしています。営業、開発、保守などすべてです」

――ありがとうございました。

「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」に出展したブースの前でインタビューに応じる熊田貴之ブルーイノベーション社長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

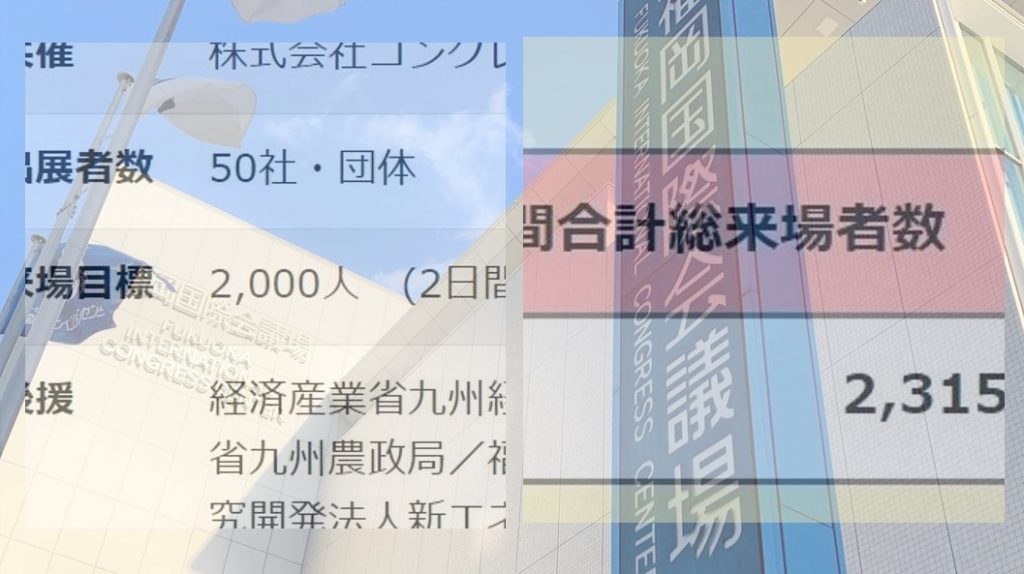

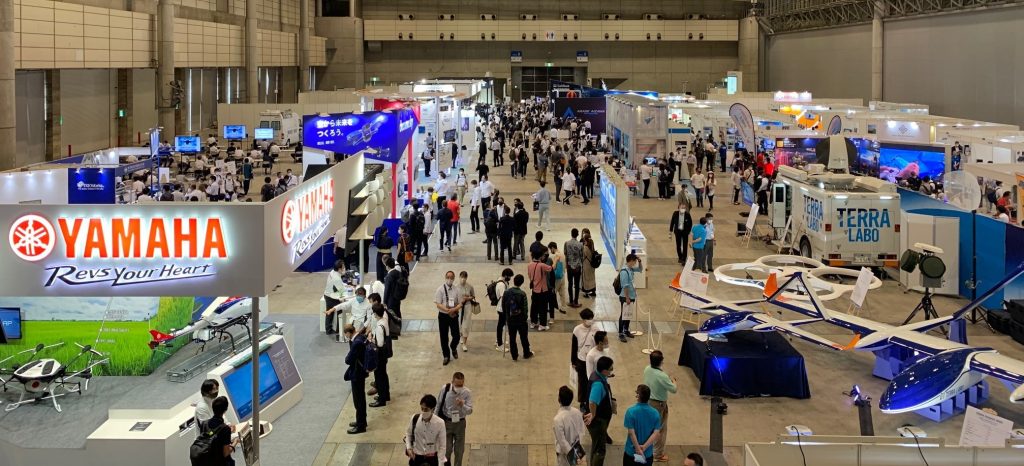

「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」は11月27日閉幕し、二日間の合計で3006人が会場を訪れた。事前に公開していた来場者目標の3200人には届かなかったが、期間中は来場者、出展者の笑顔がはじけた。機体メーカーなど主要プレイヤーの出展の上積みなどが、来場者拡大のカギとなりそうだ。

初出展、初公開いろいろ 自治体展示もいろいろ 検討要素も

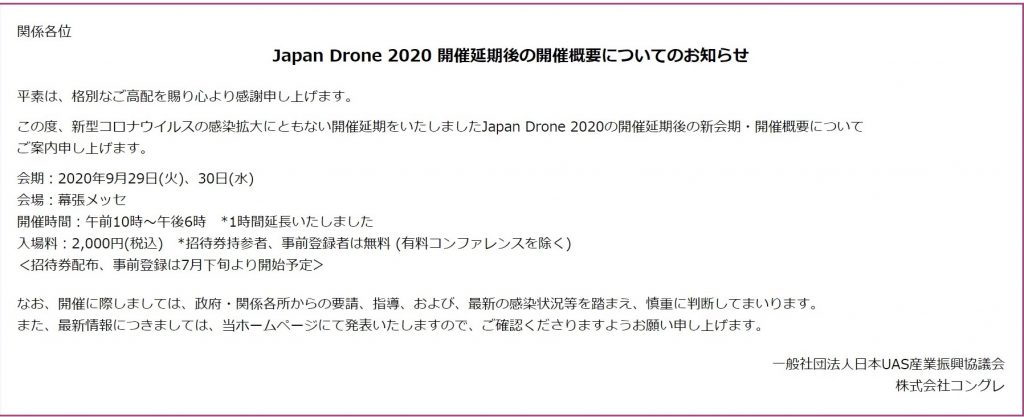

Japan Drone関西は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の主催、株式会社コングレの共催で11月26、27日の2日間、JR大阪駅直結の「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター」を会場に開催され、26日に1604人、27日に1402人が足を運んだ。講演、パネルディスカッションなどのステージには2日間で1131人が参加した。来場者の中には出展者ではないドローン事業の経営者、関係者も見られ、会場内で知人を見つけてはあいさつをかわす光景や談笑する様子が多くみられた。

関係者や愛好家の間で話題になったのは初出展、初公開プロダクトだ。360度カメラの開発で知られる中国のテクノロジー企業Insta360がパートナー企業と設立したドローンブランド「Antigravity」が、日本の展示会に初出展し、機体やコントローラー、ゴーグルを紹介した。日本での発売計画は未確定だが、来場者の多くが足を止め、製品の仕様や今後の計画を担当者にたずねていた。

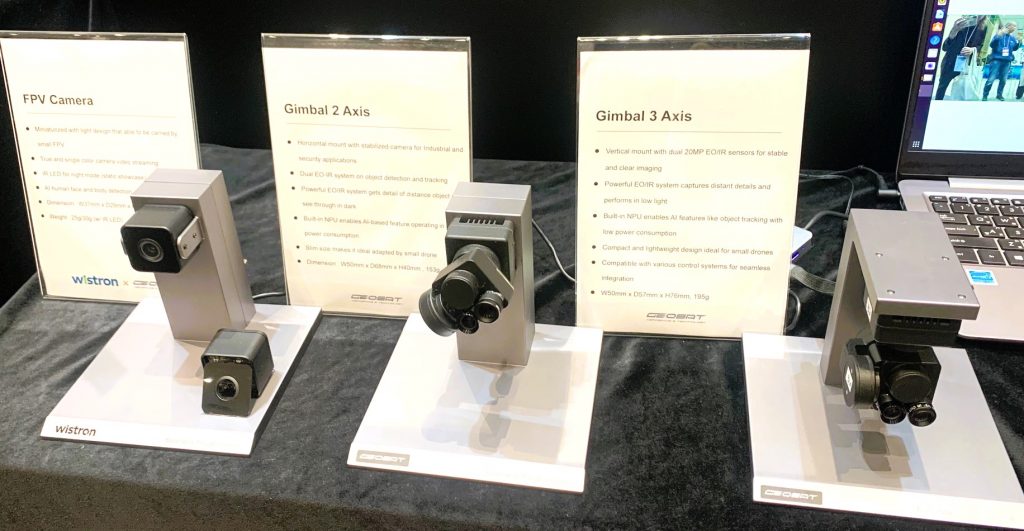

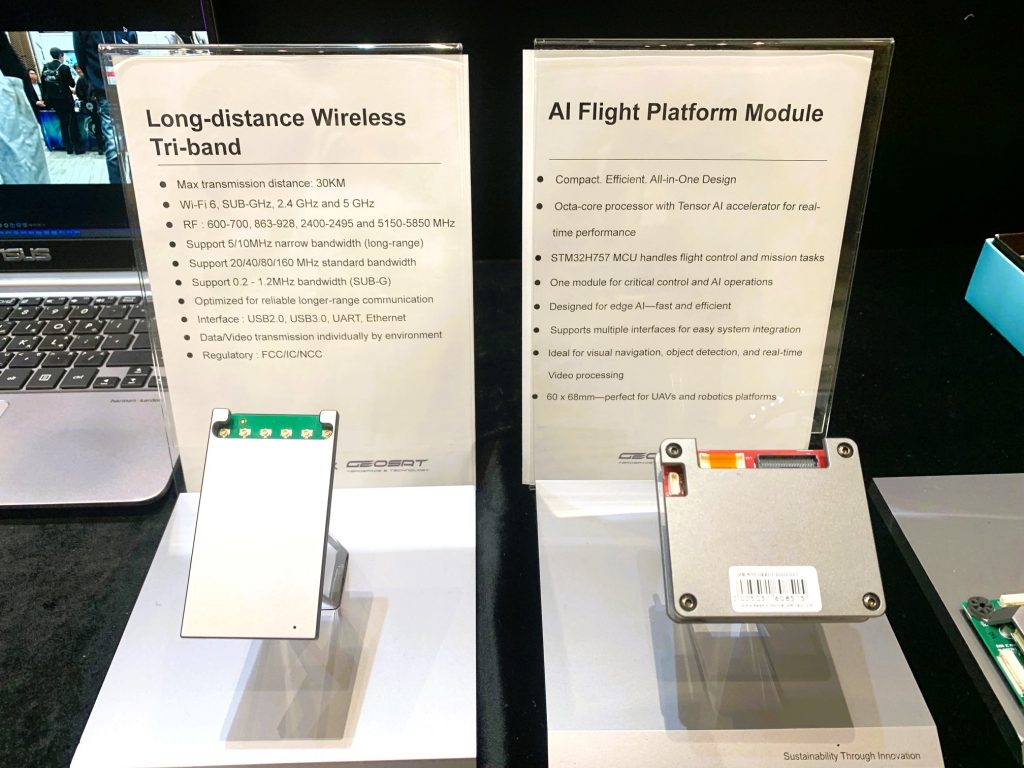

台湾の電気機器メーカーWistronも、系列のドローンメーカーGEOSATとブースを共同出展し、GEOSATの機体3種が初公開された。イタリアのモニタリングソリューションを展開するTAKE OVERも老朽インフラの課題と向き合う日本市場の調査をかねて初出展し、来場者と意見交換をしていた。米Skydioが9月に発表したふたつの新型ドローンについて、日本市場向けの公式アナウンスが出ていない中、JapanDrone関西に出展したジャパン・インフラ・ウェイマークは、二機種のうちの屋内向けドローン「R10」について独自のポスターを張り出したほか、チラシも用意し来場者に配布するなど関心を集めた。

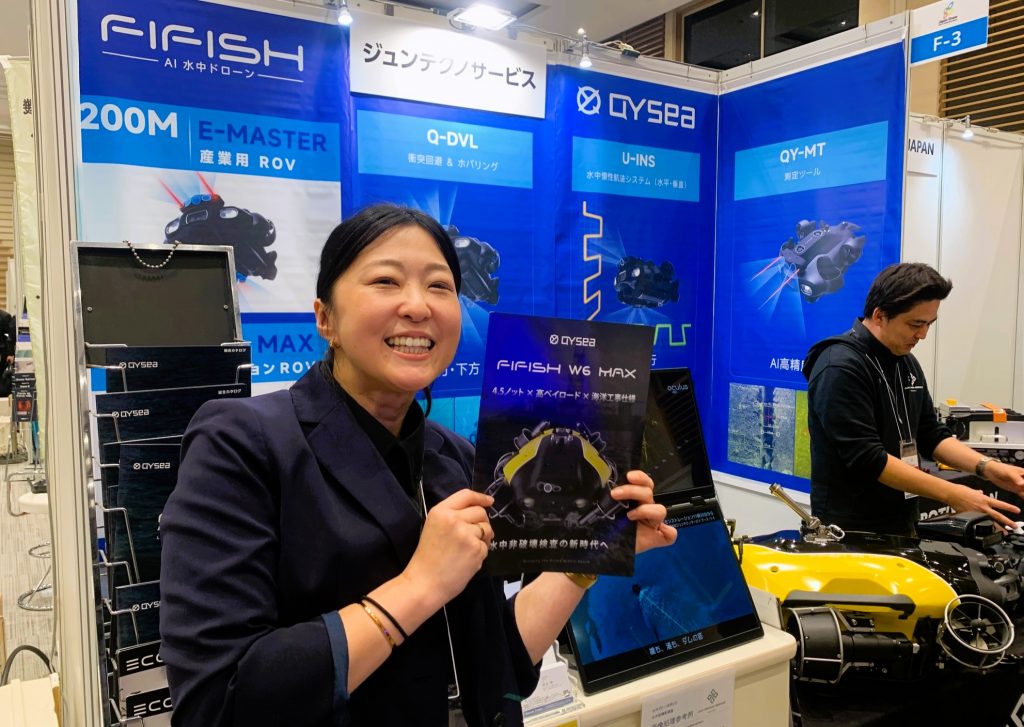

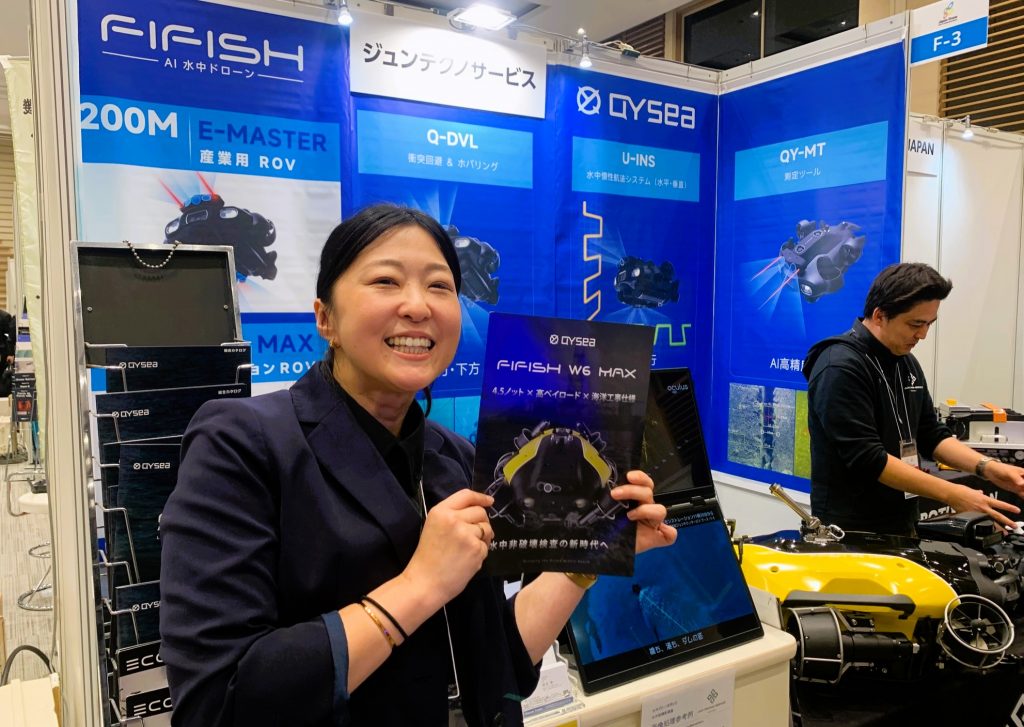

会場では多くのブースで来場者と出展者が意見交換をしたり、説明を求めたりしている様子がみられ、あちこちで笑顔がはじけていた。ジュンテクノサービスやMizubiyoriは会場内に設置されたプールで水中ドローンを実演し、来場者に囲まれていた。

自治体の取り組みなどを紹介するパネルも多く設置され、じっくりと観察する来場者がいた一方、説明員のいるところは限られ、見学者が途切れる時間帯もあった。自治体の取り組みについては、「主催者テーマ展示ゾーン」と「ドローン×地方創生:自治自治体PRゾーン」とに分かれて展示されていて、来場者の利便性に合致していたかどうかの検討が加えられる可能性がある。

Japan Drone関西はJUIDAが10年前から毎年、千葉・幕張メッセで開催しているドローンの大規模展示会「Japan Drone」の地方開催版で、大阪で開催するのは2度目。一度開催した地域で二度目を開催したのは今回が初めてだ。JUIDAの鈴木真二理事長は初日の講演の中で、「アンケートで大阪での開催を求める声が大きかったことが今回の開催につながりました」と話している。今後も来場者の声が開催方針に反映されることになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

11月26日に開幕した「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」では初公開、初出展を含め、多くの取り組みが披露されている。イタリアの保守、モニタリングソリューションを提供するTake Over社はFranz Lami CEO自身が来日して初出展。株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は、日本市場向けには公式発表がない米Skydioの屋内用ドローン「Skydio R10」について独自のポスターを作成し公開している。セントラル警備保障は不審ドローン対策ソリューションを提案している。

イタリア仕込みのソリューション、水中、ドローンショー

イタリアのTake Over社は日本の老朽インフラが抱える課題に対しイタリア仕込みのソリューションを提案している。同社はイタリア国内で橋梁、鉄道、高速道路、ダムなどの保守点検などで実績を積んでいる。イタリアは歴史的な建造物から近代的な道路まで公共構造物の時代背景が幅広く、その知見が老朽インフラを多く抱える日本での需要を見込む。

来日し会場のブースにも立ったFranz Lami CEOによると、イタリアのインフラは近代のコンクリートと中世からの石でできたものなどとがある。課題の緊急性が高いのは重量のあるトラックなどを支える道路などコンクリート製のインフラで、内部の亀裂などをいち早く察知し対処する必要がある。同社はその点検やモニタリングなどで実績を積んできた。

データ取得のためDJIを中心としたドローン、3Dレーザースキャナ、モバイルマッピングシステムなどを機材として使っている。JapanDroneのブースではFranz Lami CEO自身が来場者に実績、技術などをアピールし、情報収集、市場調査を進める。来場者には。同社のロゴの入ったキャップを渡している。最近東京に開設したオフィスの人員の増強にもつとめていて、リクルートにも積極的だ。

JIW、日本向けアナウンスがされていないSkydio「R10」のポスター独自作成

ジャパン・インフラ・ウェイマークは米SkydioのAIドローン「Skydio X10」や、専用の格納庫「Dock for X10」など点検ソリューションを展示しているが、ブースにはもうひとつ、日本市場向けには正式なアナウンスがない機体のポスターがある。屋内向けドローン「Skydio R10」だ。

9月17日と18日に米国で開催されたSkydioの毎年恒例の発表会「Skydio Ascend 2025」では、「Skydio R10」が屋内向けドローンとして発表された。もうひとつ。長距離飛行に対応した固定翼ドローンのプロトタイプ「Skydio F10」も発表されているが、いずれも日本市場向けには公式の見解はない。

屋内の点検ソリューションを展開するJIWはR10について独自にチラシを作成し、ブースではポスターとして来場者に見せている。それによると、R10は785gでX10の2140gから大幅な軽量化が図られる。暗所飛行用の補助ライトを備え、自律飛行し、ライブ映像を配信し、点検を支援するという。市場導入の時期は公式発表を待つ必要があるが、関係者や愛好家の間で関心を喚起しそうだ。

セントラル警備保障が不審ドローン対策展示

セントラル警備保障株式会社(東京)は、不審ドローン対応のためのソリューションなどを展示している。会場にはカウンタードローンシステムのほかいくつもの緊急対応機能を備えた移動指揮所車両「CSP Drone Base Car」を車両ごと持ちこみ、中に搭載している映像監視システムや、電源機能、車内で指揮がとれる機能などを公開している。屋根にはドローンポートを備え、ここから離陸させることもできる。

また、不審ドローンを検知するためのソリューション「DS_005D」も展示してある。ブースではその機能や上位モデルの説明を求めて来場者が足を止めていた。

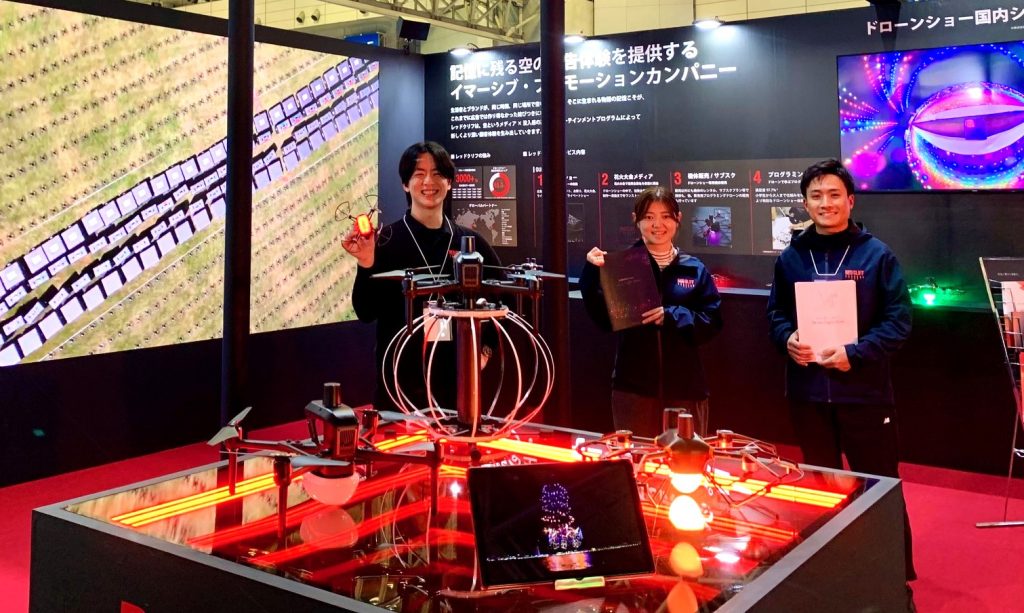

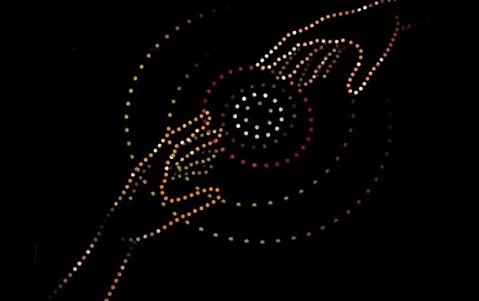

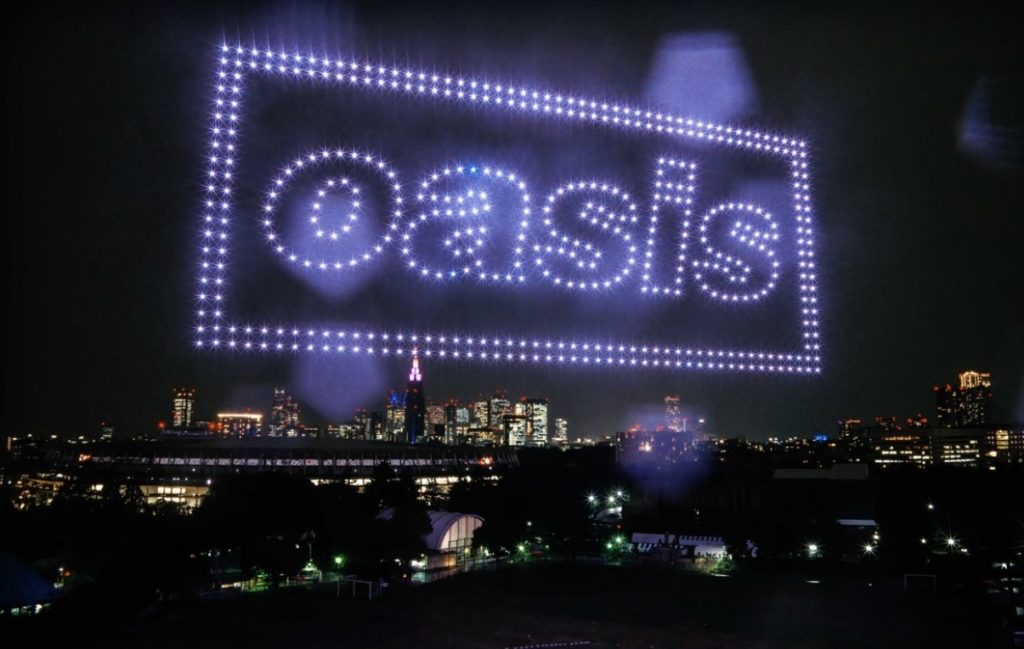

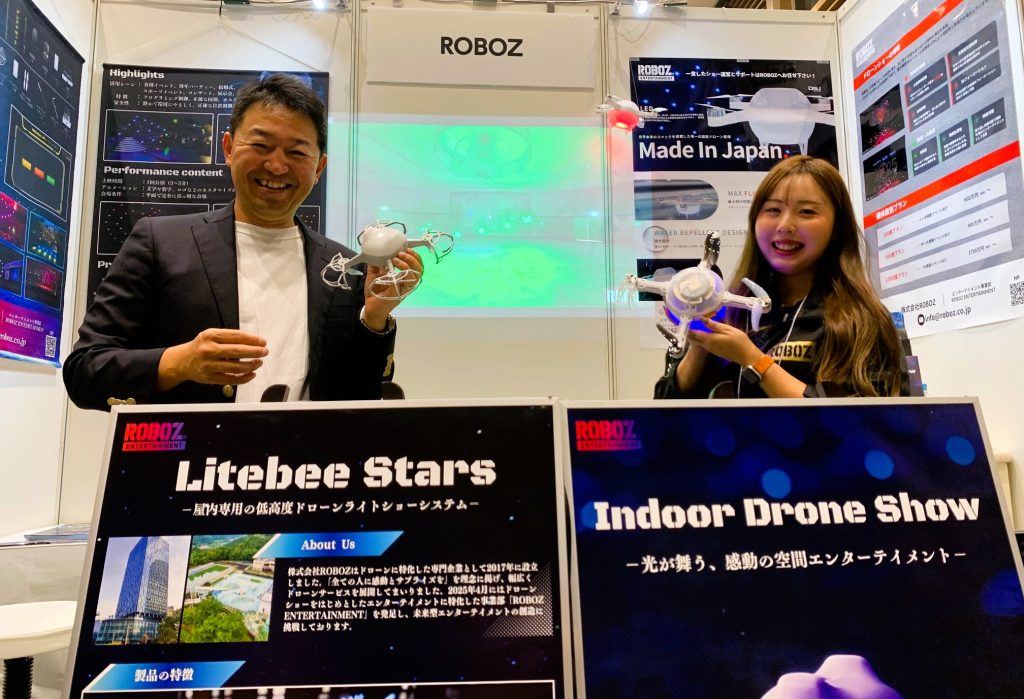

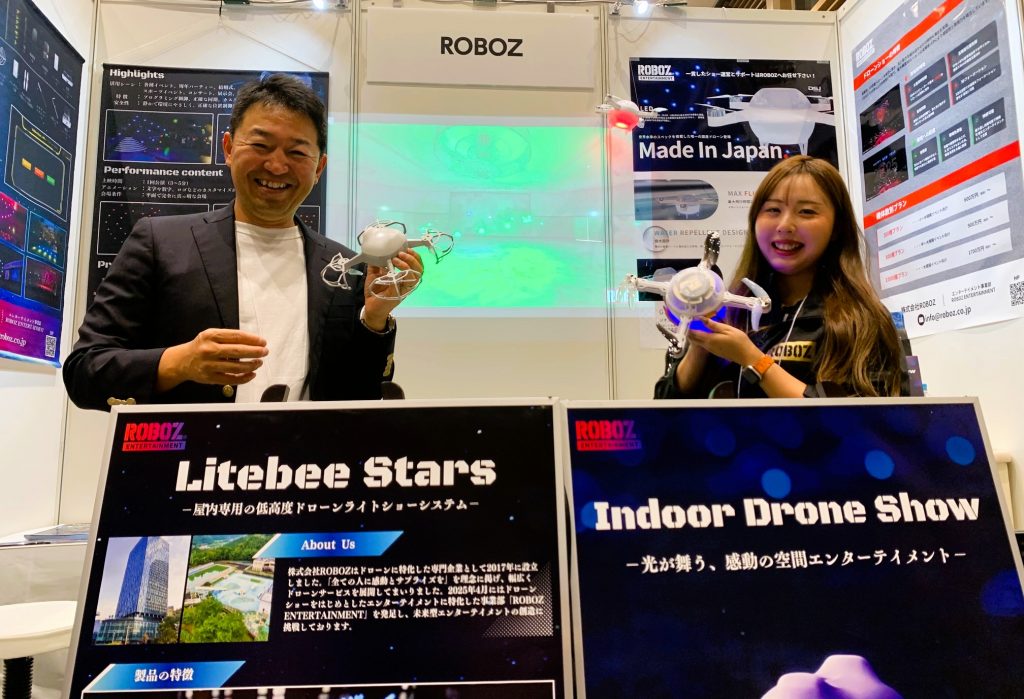

レッドクリフ、ジュンテクノ、ROBOZが存在感

このほか、開場では大阪・関西万博の協会企画催事プラチナパートナーとして連日ドローンショーを繰り広げた株式会社レッドクリフ(東京)が前面を赤、黒でペイントしたブースで来場者にドローンショーの特徴や効果を説明していた。また屋内ドローンショーを手がける株式会社ROBOZ(名古屋市)は、ドローンショーに使う機体の特徴や通信、飛行の安定性などについて石田宏樹代表取締役が率先して説明していた。会場の隣室でデモンストレーションも行い、手軽に運用できることを実践した。

ジュンテクノサービス(埼玉県川越市)も水中ドローンを中心に展示。ダム堤体、取水口、吐口撮影からポンプ場撮影、流域下水道点検など多くの現場での点検実績などのノウハウをブースで展示しているほか、会場内のプールでデモンストレーションも実施し、来場者がその様子をみるために取り囲む様子もみられた。

Take Over社のFranz Lami CEO

ジュンテクノサービスのデモンストレーションに多くの来場者が見入っている

JIWのブースに登場したSkydioR10のポスター。JIWが独自に作った

ジュンテクノサービスのささもも氏は、、、いつものこんな感じで来場者に囲まれていた

セントラル警備保障の緊急対応機能を備えた移動指揮所車両「CSP Drone Base Car」

セントラル警備保障が提案する不審ドローン対応ソリューションのひとつで不審ドローンを検知する「DS_005D」

社名を象徴する赤を目立たせたレッドクリフのブース

ROBOZは会場の隣の部屋で屋内ショーを実演した

ARRKのプロペラ。機体はエアロジーラボのAERO RANGE AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

アメリカのドローンメーカー、Inspired Flight Technologies社の産業用ドローン「IF800 TOMCAT」「IF1200」が、「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」で公開されている。展示したのは株式会社栄光エンジニアリング(茨城県つくば市)だ。リスクを回避するオペレーターへの提案として出展した。いずれのモデルも日本のドローンの展示会での出展は初めてだ。

最大43分飛行、最大8.6㎏搭載のIF1200

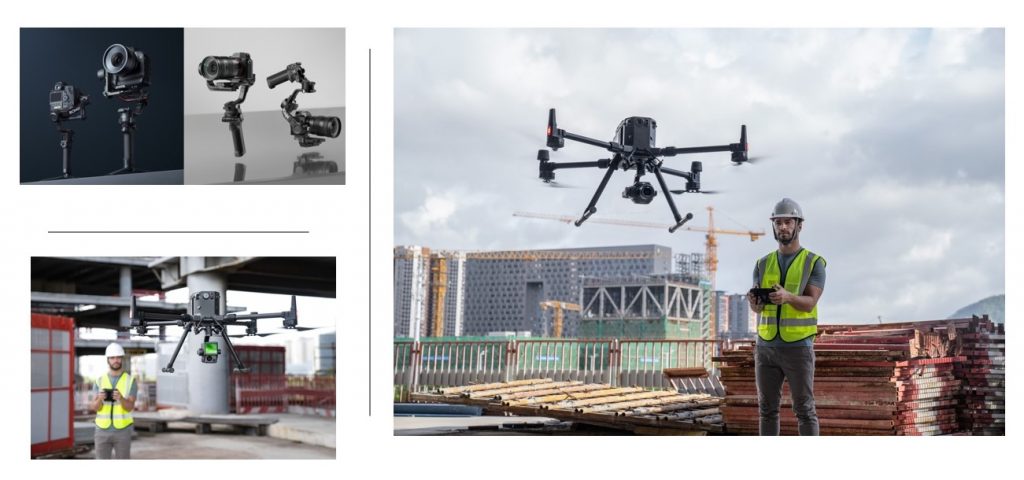

栄光エンジニアリングが展示しているのはアメリカInspired Flight Technologies社のクワッドコプター「IF800 TOMCAT」とヘキサコプター「IF1200」だ。

IF800 TOMCATはバッテリーなし重量が4.2㎏、バッテリー搭載時で8.5㎏で、最大54分飛行する。インフラ点検、LiDAR調査などの用途を想定している。また「IF1200」は最大43分飛行、最大積載量8.6㎏だ。栄光エンジニアリングの大島健一社長は、取引先からよりリスクの低い機体を求める声を聞き、Inspired Flight社にゆきあたった。「IF800 TOMCAT」「IF1200」とも米国防省のサイバーセキュリティやサプライチェーンの健全性基準を見た居た場合に認定を与えるプログラム「Blue UAS」に認定されている。栄光は現在、Inspired Flight社の日本国内代理店だ。ブースでは大島社長らが機体の特徴などを来場者に説明していた。ブースではそのほかExyn Technologies社の自律飛行型3Dマッピングシステム「Nexys」「Nexys Pro」、Teledyne Optech社の軽量LiDARシステム「EchoONE」も展示している。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。台湾の電子機器大手ウィストロン(Wistron)は、同社系のドローンメーカー、GEOSAT Aerospace & Technology Inc.(経緯航太科技)と共同でブースを構えた。GEOSATのドローンが日本の展示会で一般公開されるのは初めてだ。

機体3機、日本展開は未定

初公開されたGEOSATのドローンは3機で、日本での展開は今回の反応をふまえるなどして今後検討するという。3機はいずれもスタイリッシュで、「スタイルは重視して作った」という。

ブースにはウィストロンでドローン部門を統括するAnn Liu氏も訪れ、来場者の反応などを確認していた。

展示会で製品を見る機会はそう多くなく、ブースを訪れた来場者の中にはこのブースに立ち寄ることを来場理由にあげる人もいた。

ブースの壁面にかけられていた薄型ディスプレイはウィストロンの製品で、その薄さに来場者が指をさしている様子もみられた。ディスプレイは投影する映像の切り替えや明るさの調整は遠隔で可能だという。

GEOSATの機体

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

中国Insta360系のANTIGRAVITYが「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」に出展している。同社は8月に8Kで360度の映像が撮影できるドローン「Antigravity A1」の発表をし、話題を集めた。日本の展示会に出展するのは今回が初めてで、ブースのAntigravity A1にも多くの来場者が見入っている。

世界では2026年1月発売

Antigravity 社は日本の展示会の出展は今回が初めてだ。出入口に近い場所に構えたブースにはひっきりなしに来場者が訪れた。8K360度全景ドローン「Antigravity A1」が今年8月に初の製品として発表され、ドローン愛好家や関係者に間で一気に話題が広がった。

全方位を捉える「デュアルレンズ設計」でドローン周囲のすべてを360度で記録し、ライブ映像や最終映像からはドローン本体を消すことができる。操作はレバー状のコントローラーで直感的な操作が特徴だ。ブースでは機体重量がバッテリー含めて249gであることや、2026年1月に世界同時発売を目指していることなどが説明されていた。ただし日本での発売は、諸手続きの進み具合にもよるため未定で、今後正式に公表される見込みだ。

操作はゴーグルを装着して行うため、いわゆる目視外飛行の扱いとなる。価格は今後決まるが、現時点では標準型のセットで30万円台、最も基本的なセットで20万円台を想定しているという。

JapanDrone関西ではデモフライトを実施。開催2日目も行う予定だ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。