- 2019.12.3

【入門者必見!】ナットク!のドローンスクール選び 「ここでよかった」を見抜く14のチェックポイント

ドローン前提社会が近づいています。そうだ、ドローンスクールに行こう!そう思って検索すると、想像以上にたくさんのスクールが表示されてしまいます。国土交通省のホームページに掲載されているものだけで638団体。ナットク!できるスクールはどう選べばいいのでしょう。そんな相談の声にこたえて今回は、「ここでよかった」と思えるドローンスクール探しをサポートするため、14のチェックポイントをまとめました。あわせて、実績が多数の安心して学ぶことができるスクールをいくつか紹介します。

目次

1、チェックポイントの確認が「ナットク!」を支える

2、理由や目的を書き出して、照らし合わせる

3、「ナットク!」のスクール選びのための14のチェックポイント

3-1、第一印象 パッと見をチェック あとで振り返る

3-2、カリキュラムを点検!~自分向きか? わかりやすさへの工夫はあるか?

3-3、機体は何か? 見落としがちな「モード」も確認を

3-4、時間はどれだけ? 座学、実技の内訳も知りたい 日程も!

3-5、会場の立地は? 座学はどこ? 実技はどこ?

3-6、環境は魅力的? 教室はキレイ? 飛ばす場所は?

3-7、講師はどんな人? 実績は? 少人数?

3-8、スクールの実績は? 本業も確かめておく

3-9、卒業後のサービスは? 交流、修理、申請などの頼り先

3-10、「講習団体」? 「管理団体」の認定校?

3-11、受講料は? 得られる価値に見合う?

3-12、マイ・チェックポイントは?

3-13、説明会へGO! 直接訪問で雰囲気、熱意、相性を確認

3-14、第一印象を振り返る4、バラエティ豊か! ドローンスクールの個性を生かす

4-1、アキバ徒歩1分の好立地 補講は追加料金なし 秋葉原ドローンスクール

4-2、会場は一流ホテル 専門家が高いホスピタリティーを発揮 アマナドローンスクール

4-3、教習コンテスト入賞、「満足度90.6%」が示す教える力 行田ドローンスクール

4-4、日本初のドローン専用飛行場が講習会場 つくばドローンスクール

4-5、8日間の圧倒的な分厚さ 卒業後も集まる濃いコミュニティー ドローン大学校

4-6、Inspire1で2オペ練習 屋外実技はサバゲーフィールド? 日本ドローンアカデミー

4-7、機体はヤマハ製「YMR―08」 アグリテック人材を強力サポート ヤマハマルチローターアカデミー北陸

4-8、野生鳥獣調査、災害対策の専門家が寄り添う基礎講習 Sky Seeker Academy

4-9、日本初のDJI代理店が運営 機体を熟知した講習 SUSCドローンスクール5、最後に~ドローン前提社会を担う人材への第一歩を

1、チェックポイントの確認が「ナットク!」を支える

自分にあったドローンスクールを選ぶには、押さえておくべきポイントをチェックすることが第一歩です。

ただ、確認すべきチェックポイントを自分で洗い出す作業そのものが一苦労。そこで、今回、14のチェックポイントを用意しました。これにそって確認していくと、きっと、ふさわしいスクール像が見えてくるはずです。また、チェックポイントを眺めているうちに、自分だけのオリジナルのチェックポイントが浮かび上がることもあります。そんなときにはそれも加えると、より絞り込めます。

2、理由や目的を書き出して照らし合わせましょう

チェックポイントを確認するときに大事なことは、ドローンスクールに通いたいと思った理由や通う目的です。旅行先で空撮を楽しみたいから、とか、仕事にいかしたいからなどを書き出して、いつでも見られるようにしておくと、照らし合わせるときに便利です。

理由や目的を考えるさいの参考に、ドローンはこれから社会で幅広く頼られる、ということをお伝えしておきます。減り続ける労働力を補ったり、きつい仕事から人間を解放したりするのに大きな期待が寄せられているのです。ほかに映画やテレビなどの映像の現場でも、田んぼや畑でも、ショービジネスやレースなどエンターテインメントでも使われ始めていて、幅広い活躍が予想されています。

もうひとつ、ドローンスクールでは、ドローンを使う人が知らないといけない機体の仕組み、法律、ルール、飛行許可、申請のための手続きなどの知識、正しく安全に操縦するための技術を、まとめて学べます。ドローンを飛ばすために国家資格は必要ありませんので、自力で身に着けてもいいでのですが(実際、自力で腕を磨いた第一人者が第一線で活躍しています)その方たちが、後進が効率的に学べるように必要な知識、情報、トレーニングなどをまとめたものがスクールにいかされているのです。

3、「ナットク!」のスクール選びのための14のチェックポイント

これまで述べてきたことをふまえて、ドローンスクールを選ぶさいにチェックしておきたいポイントを14点、書き出してみました。これまで一口に「ドローン」という言葉を使ってきましたが、ここでは航空法が対象としている無人航空機のスクールをとりあげます。

3-1、第一印象 パッと見をチェック あとで振り返る

最初のチェックポイントは、気になるスクールが検討の俎上に乗ったときの、第一印象です。印象だけで決めつけることは危険なので、このあと細部を検討するわけですが、その前に、最初の印象を記録しておくと、後に比べるさいに役立ちます。そのスクールで学ぶ自分がイメージできるかどうか、それをイメージしたときに前向きな感情が芽生えたかどうか、ご自身が抱えておられる通う目的や理由を満たしてくれそうかなどになると思います。

インターネットのホームページやパンフレットに書かれている概要や内容からの印象や、ひきつけられた言葉、魅力に感じた表現、写真があったら、どの言葉、どの表現、どの写真を魅力に感じたのか、記録しておくと、複数のスクールを比較検討するとき役立ちますし、チェックポイントを一通り確認し、見る目が備わったあとに見返すと、第一印象が変わることがあるので、その気持ちの変化を確認することも有効です。

3-2、カリキュラムを点検!~自分向きか? わかりやすさへの工夫はあるか?

気になるスクールが見つかったときには、そのスクールのカリキュラムが、ご自身の理由や目的に合っているかどうかを確認します。初心者でドローンに不慣れ、などと自覚しているなら、そのカリキュラムが初心者に適しているかどうかが確認のポイントになるかもしれません。その場合はたとえば電源の入れ方や、プロペラの取り付け方などといった、準備や機体の扱い方を初歩から教えてもらえるかどうかなども事前に確認しておきます。ほかにも、テキスト、シミュレーター、Eラーニングなど、講習内容を身に着けるための工夫は事前に把握しておけば比較のさいに役立ちます。

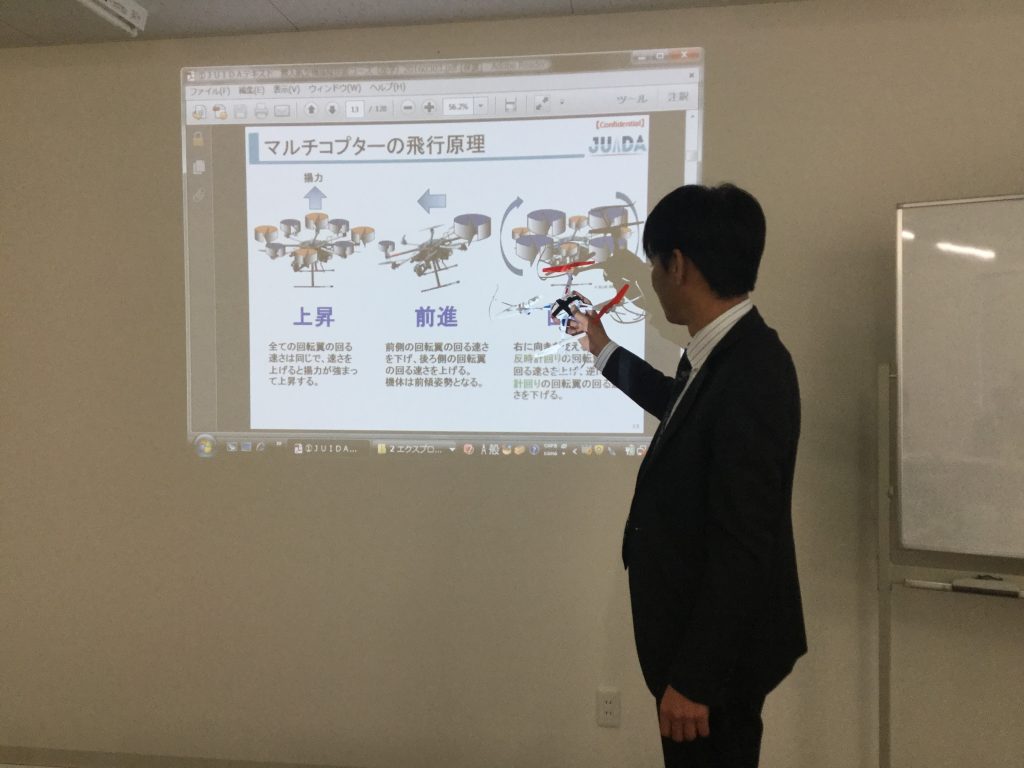

3-3、トレーニングで使う機体は何か? 見落としがちな「モード」も確認を

機体の知識がなくても、そのスクールでトレーニングに使う機体を確認しておくと判断を助けます。練習機が、卒業後に自分で使う可能性が高い機体であれば、スクールでのトレーニングがそのまま卒業後の準備に直結します。卒業後に使う機体がトレーニングする機体と違う場合については、スクールに相談をすると、多くの場合相談に乗ってくれます。

ドローンを操縦するときに手元で操作する送信機の扱い方には、モード1、モード2などの方法があり、そのスクールで教えるのはどのモードであるかを知っておくことも地味ではありますがとても大事です。操作の方法が異なり、一度学ぶと、事後に変更することが難しいといわれます。日本ではラジコン飛行機の操縦に慣れている人はモード1で飛ばすことが多く、現在もモード1で活躍されている方が大勢いらっしゃいます。その後、ドローンの普及とともにモード2が増えているといわれ、海外ではモード2が主流です。スクールのホームページで紹介されていることもありますし、ないこともありますが、事前にモード1か、モード2かそれ以外かを聞いておきましょう。

3-4、講習時間はどうか? 座学、実技の内訳も知りたい 日程も!

講習は教室で学ぶ座学と、実際にドローンを飛ばす実技があります。それぞれにどの程度の時間を使うのかを確認することも大切です。スクールごとの個性も出やすいところです。講習時間が長いスクールは、そこに力を入れていると読み取ることができます。一方、指導の密度の濃さを磨き上げているスクールなら短時間でひと通りをマスターできます。日程が、ご自身の学業や勤務に影響がないか、無理なくこなせるか、融通がきくかなども確認しておくことも判断の前提になります。

3-5、会場の立地 座学はどこで? 実技はどこで?

ドローンスクールの会場の立地を確認することは必須です。オフィス街に座学の会場を設けているスクールがあるので、勤務終了後の帰宅前に寄れる利便性もあります。

なお、テキストで学ぶ座学のほかに、実際にドローンを飛ばす実技の会場が分かれていることがあるので注意が必要です。スクールによっては実技をさらに、屋内で飛ばす会場、屋外で飛ばす会場に分けているところもあります。一か所で集中的に学べるかどうかが大切になるかもしれませんし、実技だけ郊外に出向いて広々とした場所を確保していたり、飛ばす準備から体験できたりするほうが目的にあうかもしれません。合宿形式でスクールを開講しているところもあります。会場までのアクセスとともに確認しておくことが大切です。

3-6、会場の環境は魅力的? 教室はきれい? 飛ばす場所は?

ドローンスクールの会場として確認すべきポイントは、立地だけではありません。学ぶ環境や設備に魅力があるかどうかも判断材料になります。

座学の会場であれば、清潔かどうか、新しいかどうか、受講生を迎える設備として機能するか、などそこで学ぶ意欲をかきたてそうかどうかを見ておくと、適否が判断しやすくなります。スクールによっては、休憩スペースを準備しているところや、トイレの清潔に気を使っているところもあれば、一流ホテルを活用して受講生が学びやすい環境を用意しているところもあります。環境が学ぶ満足感を左右することがありますので、環境重視の方には重要なポイントです。

実技では、ドローンを飛ばす会場環境を知っておくことが重要です。屋外で周囲を気にすることなく思い切り飛ばす体験をしたい、という方には、その要求を満たす会場を確保しているかどうかはひとつの判断基準になりそうです。

3-7、講師はどんな人? 少人数?

講師の人物像や実績、講師と受講生の人数比も、多くの受講生が気にするポイントです。講師については、性別、年齢のほか、活動領域や実績などを知っておくと、スクール選びの助けになるだけでなく、受講したさいに、その講師からより深く学べる領域が何であるかをイメージできます。スクールの中には、よく知られたテレビ番組の映像を提供している空撮の専門家を講師にそろえていたり、教え方のコンテストでの入賞経験者を抱えていたりするところもあります。あわせて、その講師に対して受講生が何人いるのかも知っておくことも、受講状況を想像しやすくします。

3-8、スクールの実績や運営母体の本業も参考になる

ドローンスクールや、スクールを運営している会社のドローンについての実績を事前に知っておくと、選択の判断に大きく関わることがあります。

映像などビジュアル制作が本業の会社が映像の機器のひとつとしてドローンを扱い、そこからドローンスクールを運営しているケースもあれば、本業のひとつが農機製造でそこから農薬散布ドローンの生産を手掛けた流れで操縦士の育成の一環でスクールも手掛けているケースもあります。ドローンの代理店として豊富な経験を持ちドローンを熟知しているところもあります。

スクールや運営企業の本業や専門領域が、自身の学ぶ理由や目的にそっているかどうかも判断するさいの情報として重要です。

3-9、卒業後のサービスはあるか 修理、申請などで駆け込めそうか

受講生のドローン活動は主にスクールを修了したあとに本格化します。そのさいに新たな課題が発生したり、仲間や相談相手が欲しくなったりすることがあります。ドローンスクールによっては、受講終了後にも定期的に集まる機会を設けていたり、相談をできる仕組みや、機材修理、割安購入、飛行申請の補佐などのサービスを提供していたりするところがあります。

卒業後の頼り先、駆け込み寺にしたい人には、重要なチェックポイントです。

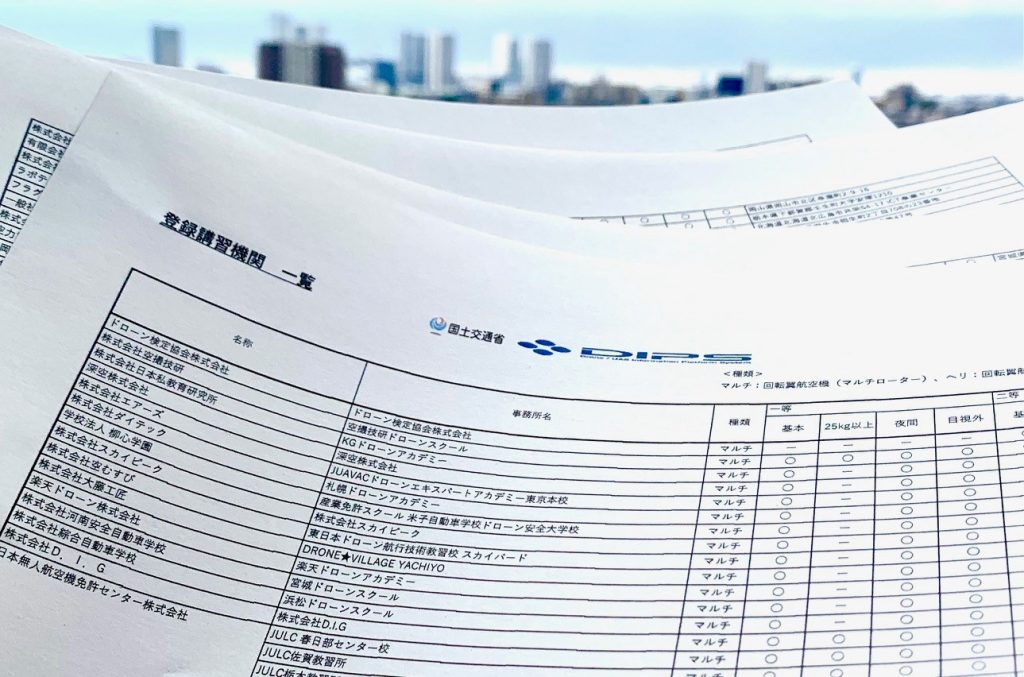

3-10、「講習団体」? 「管理団体」認定校?

ドローンスクールは現在、民間で運営されており、その信用度をはかる公的な指標はありません。参考になるのが、国土交通省航空局のホームページです。

パソコンの検索窓に、「国交省航空局」「ドローン」と入力し、表示された「無人航空機(ドローン・ラジコンなど)の飛行ルール」のページ

を見ると、「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」があります。(2020年改訂:2020年以降、「ドローン情報基盤システム」(DIPS)内の「申請書類の一部を省略することができる技能認証を発行する団体」で公開されています)ここに一覧表があります。表には、一定の要件を満たしたドローンスクールを「講習団体」として、講習団体を管理する統括機関を「管理団体」として表示してあります。

原則、毎月1日に更新されていますので、気になるスクールが「講習団体」ここに表示されているかどうかを調べられます。「講習団体」に見当たらない場合、次に、そのスクールが「管理団体」に所属しているかどうかをスクールに問い合わせれば、一定の要件を満たした「管理団体」に認められたスクールかどうかが確認できます。航空局のHPに掲載された「講習団体」が発行した技能認証、ライセンスを取得すると、ドローンの飛行申請手続きをのさいに、手続きの一部が免除される利点があります。たとえば一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の認定スクールを修了すると、「JUIDA無人航空機操縦技能証明証」や「JUIDA無人航空機安全運航管理者証明証」の発行を受ける資格が得られ、それが申請手続きの簡略化に役立ちます。

一方、航空法の適用を受けない機体の操縦を教えるスクールや、点検、測量などすでに基礎技能を保有している技術者向けの専門的な講習、エンジニアを要請する講習などは、掲載対象になっていないことが多いようです。基礎的な技能をみにつけたあとに、さらなる技能向上を目指すときに検討することがよいかもしれません。

3-11、受講料は得られる価値の対価

受講料は、受講生にとって大きな検討要素です。相場や平均的な価格との比較をするでしょうし、ご自身の支出可能額との相談も重要ですが、もうひとつ、その金額で得られる価値が何か、いう視点も大切です。そこでもう一度、ドローンルクールに通う理由や目的を確認し、それが得られるかどうかを見ることが大切になります。またこれまで見てきたチェックポイントの中で、ご自身が重視する項目が何かを判断して、それらをもっとも多く満たすスクールがどこであるかを確認することも大切になります。ご自身が得たい価値と照らし合わせることで、受講料の適否を判断することが重要です。

3-12、自分のこだわりを“マイ・チェックポイント”で

ここまで11のチェックポイントを点検して、もう一度自分の理由や目的を確認します。ここで、自分の目的を果たすために大事なポイント、こだわりのポイントが抜けていれば、それをチェックポイントに加えます。オリジナルの“マイ・チェックポイント”を加えることで自分だけの確認表が出来上がります。

3―13、説明会や直接訪問で数字以外の側面を

気になるスクールが絞り込まれてきたら、実際に講習会場や説明会に足を運ぶと、それまでに分からなかった重要な情報が得られることがあります。講師やスタッフの熱意や物腰、会場の雰囲気、受講生の表情などが代表的です。インターネットの書き込みや知人の評価も参考になりますが、ご自身の感覚ほど重要なものはありません。スクールによっては説明会の参加が申し込みの条件になっていることも多く、未確認ポイントのチェックにも役立ちます。

3-14、第一印象を忘れていないか、変化はないか

最後にもう一度、最初の第一印象を振り返ってみることは、大きな意味があります。

第一印象で魅力的に感じた項目を忘れていないかを確認するとともに、養われた目で再確認することで、当初、魅力と感じていたものの価値に変化がないかどうかを確認できるからです。このときには、内容、立地、会場、講師、受講料を含めて総合的に判断できます。

ここまで確認作業を重ねてくれば、自信をもって自分で選択したスクールに通うことができるようになっているはずです。

4、バラエティ豊か! ドローンスクールの個性を生かす!

ドローンスクールはそれぞれに個性を持っています。自分にあったドローンスクールを選ぶことは、ドローンスクールの個性を見極めて、自分の目的達成に生かすことでもあります。ここからは、いくつかのスクールを取り上げ、その個性を読み解いてみます。以下に掲載するスクール、またはスクール運営母体は、国交省航空局のホームページで「講習団体」として掲載されています。複数の講座、コースを運営している場合もありますが、本文では原則として、そのうちのひとつを取り上げています。記事を書くにあたり、各スクールにはアンケートへの回答や、問い合わせ対応などで協力を頂きました。ここで掲載していないスクールも含めて、豊かな個性があることを理解する参考となれば幸いです。

記載内容は2019年11月現在の状況に基づきます。掲載の順番は日本語表記で五十音順に並べたのち、英語のアルファベット順です。本文中の金額は税別です。

4-1、アキバ徒歩1分の好立地 補講は追加料金なし 秋葉原ドローンスクール

無線通信工事業の田中電気株式会社は「秋葉原ドローンスクール」を運営し、「ドローン操縦士及び安全運航管理者養成コース」を展開しています。一般社団法人日本UAS産業振興協議会の認定スクールで、終了後には「JUIDA無人航空機操縦技能証明証」「JUIDA安全運航管理者証明証」の発行を申請できます。

受講生がこのスクールを選ぶ最大の理由は、座学会場の立地。JR秋葉原駅から徒歩1分の場所にある「田中電気ショールーム」のセミナールームが会場で、通いやすさが評判です。また飛行実技も都心から1時間の埼玉県さいたま市にサッカーコート1面の広さの「田中電気グランド」を確保してあります。講座は座学2日間、実技2日間ですが、実技2日間はあくまでも最短。GPSなど位置情報機能を切った状態での操縦もしっかりと身に着けたうえで修了させることにしています。ただ、修了までは追加料金をとらない面倒見のよさが、実は受講生から信頼される大きな理由です。

運営主体である田中電気は無線通信工事業を手掛けているため、ドローンに重要な無線通信事情に詳しい点も受講生にとっては心強いポイント。未経験者がほとんどで、合格までサポートをする姿勢が家族的だと受け止められていて、修了後のアンケートでは多くの受講生から「アットホームな雰囲気」と評価されています。

・講習:ドローン操縦士及び安全運航管理者養成コース

・日程:最短4日(座学11時間、実技最短12時間)

・人数:定員10名

・講師:6人、男性5人、女性1人、20~60代

・機体:Phantom3、Phantom4。モード1、モード2

・会場:

座学=田中電気ショールーム内セミナースペース実技=田中電気グランド(埼玉県さいたま市)

・料金:228,000円。団体割引あり。合格まで追加不要

・備考:より実践的な「チャレンジコース」あり

★説明会参加フォーム★

さいたま市の田中電気グランドで行われている秋葉原ドローンスクールの講習会 4-2、会場は一流ホテル プロ空撮の専門家が高いホスピタリティーを発揮 アマナドローンスクール

「アマナドローンスクール」はビジュアルコミュニケーションのエキスパート、アマナグループのアマナビが展開しているスクールです。基礎から専門までさまざまなコースをそろえる中で、「JUIDA操縦技能取得講座」は千葉県木更津市にある研究開発拠点かずさアカデミアパークを会場に、1泊2日の集中合宿スタイルで行われていることで知られています。オークラアカデミアパークホテルに宿泊するなど洗練された環境で、知識や技能の習得に集中できます。これまでに1000人以上の卒業生を輩出し、2019年8月には、JUIDAから「JUIDA認定スクール最多卒業生輩出校」として感謝状が贈られました。

1泊2日で成果を出すカギは、効率的、かつ快適な環境で学べる会場の選定とともに高い技能を持つ専門家集団の講師陣にあります。アマナドローンスクールの講師はアマナグループの空撮チームairvisionのプロフェッショナル。映画「魔女の宅急便」の実写版やNHK大河ドラマ「真田丸」のオープニング映像など映画、CM、MVなどの実績があるほか、2017年にスタートしたairvision surveyでは、インフラ点検、測量、精密農業などの実証実験を経て、産業用ドローン導入の企業向けコンサルティングを数多く展開していて、講師一人一人がドローンの操縦にとどまらない広範囲な知識と経験を持っています。こうした知識と経験をもとに、アマナドローンスクールが独自に、飛行に必要な47の評価ポイントを設定して実技の基礎固めに活用するなど、質の高いカリキュラムにも定評があります。

★説明会参加フォーム★・講習:JUIDA操縦技能取得講座

・日程:1泊2日合宿(座学6時間、実技13時間)

・人数:最大10人(実技は講師1名に生徒5人以下)

・講師:男性8名、全員が空撮のプロ、30代~60代

・機体:Mavic2シリーズ、モード1、モード2など

・会場:かずさアーク(千葉県木更津市)

講習場所=かずさアカデミアホール会議室など

宿泊場所=オークラアカデミアパークホテル

・料金:198,000円。企業向け割引制度あり

・備考:上記コースのほかにJUIDA安全運航管理者取得講座、DJI CAMP 検定&特訓コース(DJI CAMPスペシャリスト技能認定講習、管理団体はDJI JAPAN株式会社)、アマナドローングラファーライセンス講座(管理団体は株式会社アマナビ)、ドローン空中写真測量基礎講座、アマナ空撮技術コース(UTCキャンパス内でのみ申込可能)も展開。企業にあったオリジナルカリキュラムの提供も可能。卒業生限定勉強会あり

★説明会参加フォーム★

4-3、教習コンテスト入賞、「満足度90.6%」が示す教える力 行田ドローンスクール

「行田ドローンスクール」は、有限会社羽生モータースクールが運営していて、「JUIDA総合取得コース」などのコースを開設しています。このコースを修了すると一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の「技能証明証」「安全運航管理者証明証」を申請できます。

特徴は「卓越した教える力と笑顔」。スタッフは全員、教習所検定員、または指導員の資格を持つ教えるプロで、教える技術を競うコンテスト「令和元年一般社団法人埼玉県指定自動車教習所協会教習技能競技大会」で第3位に入賞した指導員ら高い教育力を持った講師が、オリジナルの動画を活用しわかりやすさを重視しています。座学と屋内実技講習は平成29年12月に竣工した自社所有の最新の施設が会場。トイレに最新ウォシュレットを採用していたり、休憩スペースにハンモックを備えていたりと、学ぶ環境の居心地のよさを追求しています。なお屋内コースは全天候型で、25m×25mの広さを確保。約5キロ(約8分)離れた羽生モータースクールに、屋外の実技会場も確保しています。

羽生モータースクールでは卒業生を対象に満足度を調査していて、平成30年1~12月の調査では90.6%の満足度を獲得。この教習ノウハウをドローンスクールにもつぎ込み、さらに高い満足度を目指しています。

★説明会参加フォーム★

・講習:JUIDA操縦技能取得コース(他にもコースあり)

・日程:平日3日、土日2日(共に座学6h、技能11h)

・人数:1開催5名以下

・講師:6人(男性5人、女性1人、平均29.4才)

・機体:Phantom4 Pro Plus ver2.0、モード2

・会場:

座学=行田ドローンスクール教室(埼玉県行田市)

技能屋内=行田ドローンスクール屋内コース

技能屋外=羽生モータースクール(埼玉県羽生市)

・料金:200,000円(操縦技能取得コース)

・備考:料金には説明会参加割引、団体割引あり。受講生層は10~70代、初心者~経験者と広範囲。「笑顔・キレイ・楽しさ、想像以上!」がモットー

★説明会参加フォーム★

行田ドローンスクールの講習のようす 4-4、日本初のドローン専用飛行場が講習会場 つくばドローンスクール

茨城県つくば市には日本で初めてのドローン専用飛行場「JUIDA・GOKOつくば試験飛行場」があります。2015年5月のオープンしたのですが、オープン直前の4月22日に、首相官邸の屋上で不審なドローンが見つかり、ドローンの存在が広がるきっかけになりました。試験飛行場もこの事件をきっかけに話題性が高まり、オープン記年式典は多くのメディアが取り上げました。

飛行場は主に実験や練習に使われますが、一般でも使用料(午前、午後とも40,000円、学生や教員など教育機関関係者は20,000円)を払えば利用できます。

ここを管理している五光物流株式会社が運営しているドローンスクールが「つくばドローンスクール」で、JUIDAの認定スクールでもあります。国土交通省航空局がホームページで掲載している「講習団体」として、2017年6月1日の初回掲載時に名を連ねたスクールのひとつでもあります。

甲子園の高校野球、花園のラグビーのように、特定領域にとって特別な意義を持つ場所があることがあります。ドローンの歴史に名を刻んだこの飛行場もそのケースにあたるかもしれません。

★説明会参加フォーム★・講習:JUIDA認定スクール座学・実技

・日程:4日(座学2日=12時間、実技2日=12時間)

・人数:座学は最大20人、実技は最大5人

・講師:4人、30~60代の男性、JUIDA認定講師

・機体:Phantom4シリーズ、モード1、モード2

・会場:

座学=五光物流株下館物流センター

実技=JUIDA・GOKOつくば試験飛行場

・料金:340,000円

・備考:国立の研究機関、警察、自衛隊など法人、団体の受講が多い

★説明会参加フォーム★

つくばドローンスクールの講習風景 4-5、8日間の圧倒的な分厚さ 卒業後も集まる濃いコミュニティー ドローン大学校

一般社団法人ドローン大学校が運営している「JUIDA無人航空機操縦技能証明証・無人航空機安全運航管理者証明証取得セミナー」は、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)認定スクールで、他の認定スクール同様、修了後には標題のライセンスを取得できますが、内容の分厚さが他と一線を画します。

日程はほかのスクールの2~4倍の8日間。学科(座学)39時間、実技39時間で、JUIDA のカリキュラムに加え319ページフルカラーのオリジナルのテキストを使い、オリジナルのメニューに則った学科講義(座学)、実技実習を⾏います。安全運航管理修了検定では、実際の運航を想定した模擬運航シミュレーションを実施。

⻑時間の濃密なカリキュラムは基礎を徹底的にしみこませる内容で、学科では海外も含むルールなどの知識、実技では、DJI GO4のカメラ設定やインテリジェントフライトモードの設定、 DJI GS PROのウェイポイント⾶⾏のミッション作成を教えます。講義期間中に「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力」の要件をすべて満たし、ドローン情報基盤システム(DIPS)を使った許可承認申請も体験。一貫して受講生に向き合い続ける面倒見のよさが評判を呼び、米インテル社、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社、テラドローン株式会社、株式会社スカイマティクスとの提携にもつながり、現在は修了生向けにより高度な講座も開講しています。

ビジネス志向の受講生が多く、空撮、測量、農薬散布、害獣調査、スクール講師などの第一線で活躍している修了生が多くみられます。また、イベントなどが開催されるごとに修了生が顔を出す仲の良さ、コミュニティーの濃さも特徴で、魅力のひとつに数えられます。

料金は受け取る価値を理解したうえで評価すべきとチェックポイントで指摘しましたが、受講料が説明会でのみ示される理由もそこにあります。

★説明会参加フォーム★・講習:⼀般社団法⼈ドローン⼤学校・JUIDA無人航空機操縦技能証明証・無人航空機安全運航管理者証明証取得セミナー

・日程:8⽇間、学科39時間、実技39時間

・人数:各期とも定員12人

・講師:11人(20〜50代)

・機体:Phantom 4 Advanced、Tello Boost Combo

・会場:キャンパスは東京、名古屋、瀬戸内、博多に開設

・料金:ドローン大学校主催の学校説明会などで説明

・備考:修了後も学科講義・実技実習に参加可能。クリスマスパーティーなどのイベント、測量・リモートセンシングなどの修了⽣向け講座を定期的に開催

★説明会参加フォーム★

名倉真悟理事長(前列中央)を囲んで記念撮影。結束の強いコミュニティーを形成するドローン大学校 4-6、Inspire1で2オペ練習 屋外実技はサバゲーフィールド? 日本ドローンアカデミー

「日本ドローンアカデミー」は、俳優や監督を要請する映画と演劇の学校として知られ、最近では映画『カメラを止めるな!』の製作元として話題になったENBUゼミナールが運営しているドローンスクールで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の認定スクールです。「ドローン操縦士+安全運航管理者コース」では、修了生は「JUIDA無人航空機技能証明証」と「JUIDA安全運航管理者証明証」を申請できます。

座学は東京本校のあるJR五反田駅から徒歩2分の立地。この利便性が注目されがちですが、ドローンを飛ばす屋内実技、屋外実技にそれぞれ別の環境を選んでいることも注目されています。屋内会場は、都内にあるもともとプールだった場所を改装したフィールド、屋外の実習場所は千葉市郊外でサバイバルゲームにも使われる広いエリア。実践重視のため、実技には18時間をかけ、その中にはInspire1という映像作品をつくるための機体で、ドローンとカメラの操作を分担する練習も組み込まれています。

修了生を対象に、1泊2日の空撮合宿を開催していることでも知られていて、20~70代と幅広い年齢層から支持されています。

★説明会参加フォーム★・講習:ドローン操縦士+安全運航管理者コース

・日程:12日間(座学12時間、実技18時間)

・人数:最大10人

・講師:3人、現役パイロット、男性、50〜60代

・機体:、Phantom2および4、Inspire1、モード1、2

・会場:

座学=ENBUゼミナール(東京都品川区)

実技屋内=TOKYO POOL LABO Drone Field

実技屋外=SKY GAME SPLASH(千葉県千葉市)

・料金:270,000円

・備考:平日コースと週末コースの間で授業の振替が可能など日程に融通がきく余地あり

★説明会参加フォーム★

日本ドローンアカデミーの講習風景 4-7、機体はヤマハ製「YMR―08」 アグリテック人材を強力サポート ヤマハマルチローターアカデミー北陸

石川県金沢市で病害虫防除、農薬や種子の散布など、農業の現場で産業用無人ヘリコプターを使ったサービスを展開している北陸スカイテック株式会社が、ヤマハ発動機が開発した農薬散布ドローン「YMR-08」の操縦技能を教える「ヤマハマルチローターアカデミー北陸」を運営し、産業用ドローンのトレーニングに力を入れています。「YMR-08」の機体販売も含め、全国でも高い実績をあげていることから注目度が高まっています。

北陸スカイテックは、無人ヘリによる水稲基幹防除、麦、大豆などの防除、除草剤散布のほか、栽培システムの設計なども手掛け、農業のテクノロジー導入支援を手広く手掛けています。一般社団法人農林水産航空協会の指定校として、無人ヘリの教習も実施しています。

「ヤマハマルチローターアカデミー」でもサポート精神は生かされていて、座学ではEラーニングを活用。受講生はここで航空法、農薬取締法、食品衛生法などドローンを農業に使うための知識を学びます。実技ではYMR―08の実機を操縦するほか、専用シミュユレーターも用意し練習環境を充実させています。機体の操作や散布のさいの飛行などの農業での基本のほか、突風体験など、現場でのリスク対応も組み込んでいます。

卒業後も、散布シーズン前に練習会を実施しています。現場で立会いや、整備場の見学や整備士との面談も可能と、サポートの充実も評価の背景にありそうです。

★説明会参加フォーム★

・講習:ヤマハマルチローターアカデミー北陸

・日程:新規受講は5日間、別機種取得者は2日間

・人数:1教習3~5人

・講師:5人、全員男性、30~50代

・機体:YMR-08、「ノーマルモード」などを練習

・会場:

座学=北陸スカイテック株式会社本社(金沢市)

実技=河北潟フライト場

・料金:新規受講は280,000円、他機種取得者140,000円・備考:ヤマハマルチローターアカデミー北陸の管理団体は一般社団法人農林水産航空協会。北陸スカイテックはDJIの産業用機向けのマルチローターアカデミー北陸、エンルートや丸山製作所の産業機向けのクロノスアカデミー北陸も運営

★説明会参加フォーム★

ヤマハマルチローターアカデミー北陸の講習風景 4-8、野生鳥獣調査、災害対策の専門家が寄り添う基礎講習 Sky Seeker Academy

株式会社スカイシーカーは、産業用ドローンを活用した野生鳥獣調査、災害対策などのソリューション開発を手掛けています。実務を担えるだけの高い技術を持つ人材の育成に力を入れる中、初心者向けの講習を求める声もあがるようになり、その声にこたえて開設したのが「Sky Seeker Academy一般技能認定コース」です。

本業は物資運搬、物件投下、夜間飛行、目視外飛行などの技術を使っているため、高度な技術を教えるスクールと思われがちですが、あくまでも初心者向け。実務に特化した「Sky Seeker Academy (SS.A)特殊技能習得コースA」と区別しています。使う機体はPhantom4シリーズが中心です。

SS.A専用テキストをベースに、座学では安全に飛行させるために必要な航空法、飛行原理、申請などを学ぶほか、機体の組み立て方、点検事項、アプリによる飛行設定を習得します。受講生が講習修了後に一人で安全に飛行させることができるよう、受講者の習熟にあわせて丁寧な助言をすることで定評があります。要件を満たした修了生には、国交省ホームページ掲載の管理団体でもあるスカイシーカーが「Sky Seeker Academy一般技能認定証」を発行します。

なお、講師は野生鳥獣調査、点検、空撮などの実務経験を持ち、受講生からは現場のエピソードが役に立ったという声が聞かれます。

★説明会参加フォーム★・講習:「Sky Seeker Academy一般技能認定コース」

・日程:4日間

・人数:2人以上10名以下

・講師:男性3人、30~40代、女性補助者配置も

・機体:Phantom4シリーズが原則、モード1、モード2

・会場:戸倉しろやまテラス(東京都あきる野市)

・料金:200,000円、別途テキスト代、ライセンス発行料

・備考:DJI代理店のため、DJI製最新機種を特別価格で購入できる。実務飛行に特化した「Sky Seeker Academy特殊技能習得コースA」ではクアッドコプターQS4、物資運搬用オクトコプターQS8、Matrice210RTKなどを飛ばし、ズームカメラZ30、赤外線カメラXT2なども使う

★説明会参加フォーム★

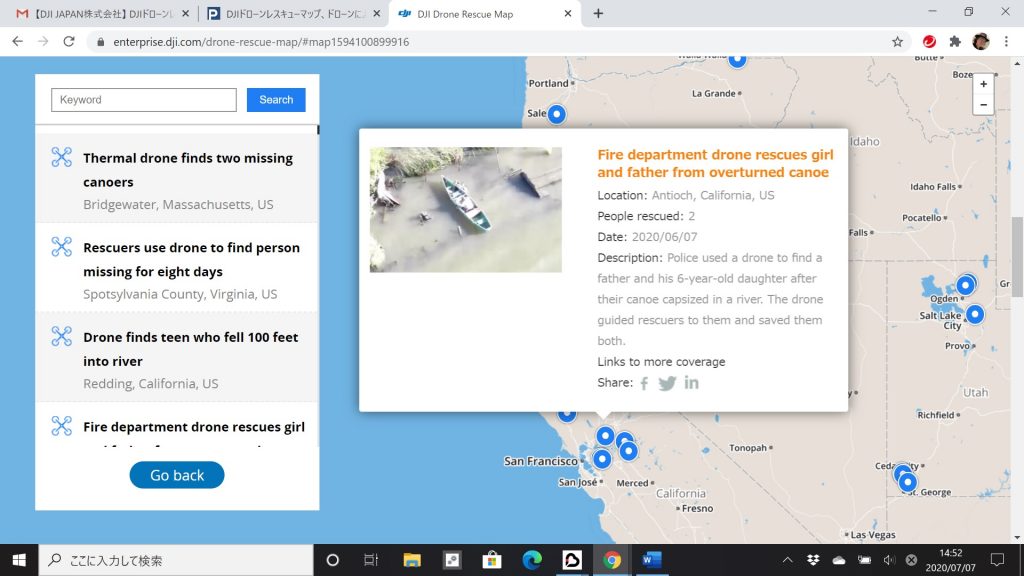

Sky Seeker Academyの講習の様子 4-9、日本初のDJI正規販売代理店が運営 機体を熟知した講習 SUSC無人航空機操縦士

2012年に日本国内初の正規販売代理店としてDJI製ドローンの取り扱いを開始した、株式会社セキドが2017年から運用している技能認証制度「SUSC 無人航空機操縦士」は、東京、横浜、新潟、福岡、宮崎など全国の「SUSCドローンスクール」で受講できます。各地のスクールは順次、国交省航空局のホームページで「講習団体」として掲載されていて、管理団体の「SUSCセキド無人航空機安全運用協議会」も国交省のホームページに掲載されています。

DJIのドローンを黎明期から知るセキドだからこそ構築できる、ドローンを安全に運用するために必要な、必要最低限の知識や技能の習得が可能な技能認証で、ドローンオペレーターとしての普遍的な心構え、法律、気象、電波などの知識、実用的な飛行の技能、ドローンの最新機能などを網羅しています。3級は入門者向け、2級では業務利用など、より実務的な内容となり、3級の内容に自動航行の操作法などが加わります。カリキュラム受講後の技能審査で認められると、「無人航空機操縦士」の認定書や携帯に便利な認定カードが発行されます。飛行許可申請のさいに添付することで手続きの一部が簡略化できます。

インストラクターが付き添うフライト練習などを含んだうえで3級は3日間、2級は4日間のカリキュラムですが、料金設定がリーズナブルであるところにも受講生の評価を高めています。なお1級は講師資格。ドローンスクールの講師を目指す受講生の目標のひとつです。ドローン測量に特化した「ICT測量講習」なども展開していますので、終了後の次の目標に設定する人もいます。

★説明会参加フォーム★・講習:SUSC 無人航空機操縦士

・日程:3級3日、2級4日、講師資格の1級4日

・人数:最大6人

・講師:講師はスクールごとにホームページで紹介

・機体:Phantom 4 Pro Plus V2.0、Mavic2 Pro など

・会場:全国のSUSCドローンスクールで受講可能

・料金:3級125,000円、2級155,000円

・備考:技能認証はSUSC 無人航空機操縦士、管理団体はセキド無人航空機安全運用協議会。スクールは東京、横浜、茨城、新潟、徳島、広島、宮崎、熊本、福岡。受講者は飛行技術に関するオリジナル動画コンテンツの視聴が可能。機体などを特別価格で購入可能。業務紹介あり。

★説明会参加フォーム★

SUSCドローンスクールの講習風景 5、最後に~ドローン前提社会を担う第一歩を

ドローンスクールの個性の一端をご紹介してきましたが、日本にあるドローンスクールは、いずれもそれぞれの個性を磨き続けています。そのほかのスクールもチェックポイントを参考に個性を見抜いて、ご自信の「通う理由や目的」にあった、ナットク!に出会い、ドローン前提社会を担う人材としての第一歩を踏み出されると信じています。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

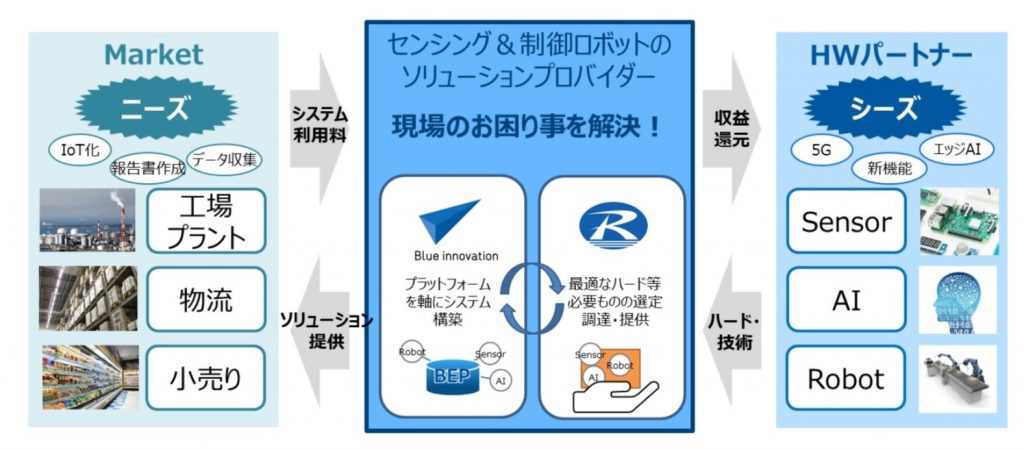

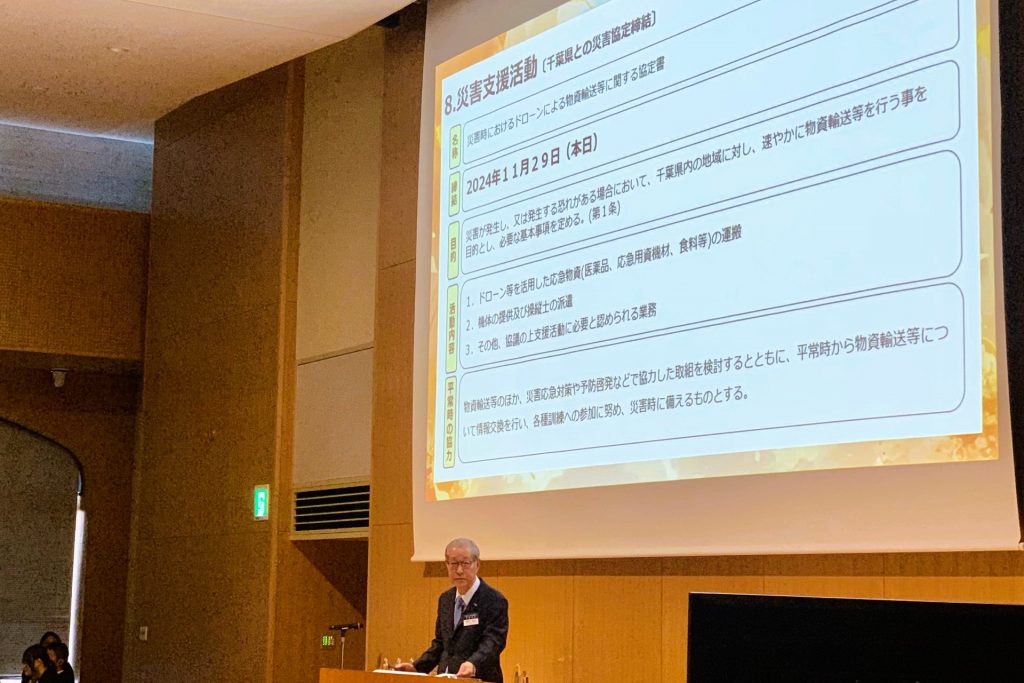

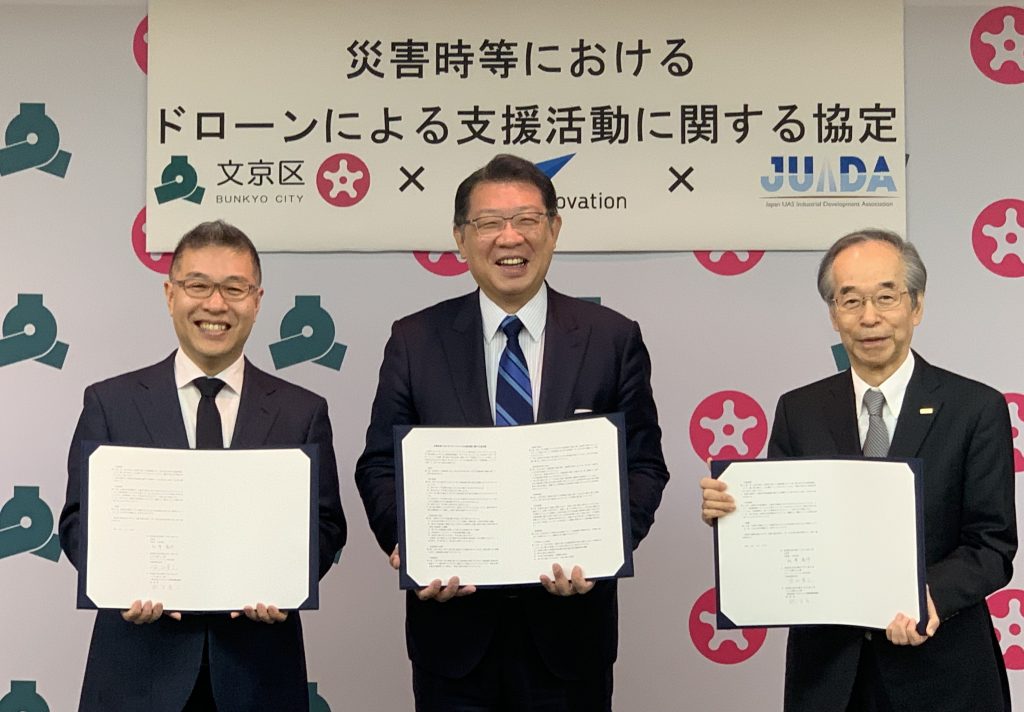

文京区(東京都)と区内に本社、本部を構えるブルーイノベーション株式会社(東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協会(JUIDA、東京)は災害時のドローンによる支援に関する協定を締結した。文京区が区内事業者として声をかけて協定が実現した。文京区は23区の中でも高低差が大きいエリアで、ドローンによる物資運搬や情報収集などで災害活動支援の体制を構築する。JUIDAは文京区との協定締結をきっかけに、今後23区との連携拡大を図る考えだ。

文京区長「日常時にも研修して備えを」 ブルー社長「都市型防災におけるドローン活用を」

協定はドローンの事業者との連携を模索していた文京区が区内のブルーイノベーションに声をかけたことをきっかけに昨年(2025年)9月ごろから話し合いを進めてきた。ブルーイノベーションが文京区にJUIDAを紹介したことから3者で協定を結ぶ話でまとまり、今回協定の締結式にのぞむことになった。

文京区は高台と谷が入り組む高低差の大きいエリアとして知られ、生活環境によって異なる災害リスクを抱える。すでに文京区は地元企業との連携を進め災害支援の環境を整える取り組みを進めていて、ドローンの事業者との連携も模索していた。

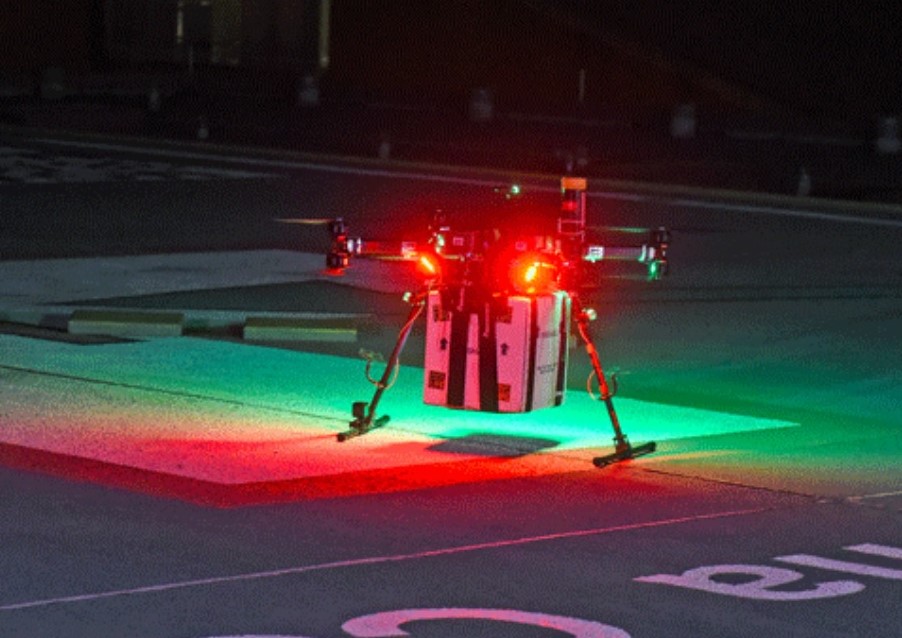

協定の締結は1月26日、文京区役所の庁議室で行われた。締結式には成澤廣修(なりさわひろのぶ)文京区長、熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、鈴木真二JUIDA代表理事が参加し、協定書に署名し意見交換をした。ブルーイノベーションが球体ドローンELIOS3の飛行を実演した。実演の中では、協定を締結した庁議室の隣の部屋にあらかじめ準備しておいた被災者役の人形を捜索、発見する様子を見せた。なお文京区からは総務部防災危機管理課、防災危機管理室など担当部局の幹部も同席した。

文京区の成澤区長は「災害時においてドローンを活用した現状把握、支援は自治体でも取り組みを進めていますが、都心エリアは日常的にドローンを使うことが制限されていることもあります。幸いにも区内に両団体が所在するご縁で締結の運びとなりました。(文京区は)山、坂の多いまちで高層ビルもあり、ドローンの活用は大切なことと思っています。今後、日常時にも研修などを行うなどして備えていきたいと考えています」などと、日常的な活用に意欲を示した。

文京区はまず祝日などにも連絡を取り合える連絡手段を確保することからはじめ、区の防災訓練をひとつの節目に体制の構築を進める考えだ。

またブルーイノベーションの熊田代表は「文京区の防災対応力の向上に取り組む社会課題解決型の事業と位置付けています。防災分野のドローン活用の知見で地域に貢献できることを意義深く受け止めています。文京区に本社を構える企業として、もしも災害がおきたら自分たちがどう動けるか。その問いに実装で答える協定です。発災直後に動けることが大事。飛ばすだけでなく機能してこそ意義があるので、平時からの備えが欠かせません。本協定は体制を形にするための枠組み。今後都市型防災におけるドローン活用の社会実装をさらに広げたいと考えています」と都市防災へのドローン活用拡大に言及した。

ブルーイノベーションはこのあと、自社が取り組んできた防災活動について説明した。

さらにJUIDAの鈴木代表理事は「日頃お世話になっている地元・文京区の安全、安心に対し、われわれのもつドローン技術で貢献できることは組織としてこのうえない喜びであり社会的意義を感じています。われわれは災害支援、対策を全国で推進して参りました。その中でも、いつ起きてもおかしくない首都直下型地震への対策は喫緊かつ最優先課題ととらえています。JUIDAにとって今回の協定は東京都内の自治体として初めての協定で、都内全域の防災力を高めるための歴史的な第一歩になると確信しています」と協定の意義を歴史的一歩と位置付けた。

協定の署名が行われた文京区役所が入るビル。文京区は高層ビルがあるほか高台、谷のある起伏に富むエリアとして知られる

協定の締結会場で行われたデモフライトに見入る文京区の成澤廣修区長。右は鈴木真二JUIDA代表理事

協定書を掲げる3人。右から熊田貴之ブルーイノベーション代表取締役、成澤廣修文京区長、鈴木真二JUIDA代表理事

あいさつする成澤文京区長

説明するブルーイノベーションの熊田代表取締役

あいさつするJUIDAの鈴木代表理事 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。衆院は1月23日の通常国会の冒頭、解散された。高市首相の考えに基づき、同日午後の衆院本会議で額賀福志郎議長が解散詔書を読み上げた。解散に伴う総選挙は1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われる。高市政権はドローンを「特定重要物資」に指定するなど、安全保障と成長戦略の両面の核心に位置づけておりドローン産業としても選挙の動向に目が離せない。注目点を整理してみる。

「特定重要物資」への追加指に伴う対応

高市政権はドローンを、国家の安全保障を支える戦略的物資として位置付けている。昨年(2025年)12月19日には経済安全保障推進法に基づいてドローンを「特定重要物資」に追加指定することを閣議決定した。小野田紀美経済安全保障相は閣議決定後の会見で「物資の特性に応じた供給確保のための取り組みを推進していく」と話した。

この決定は、サプライチェーンの脱中国依存や機密情報の流出防止の取り組みが、法的な枠組みの中で強化される方向になったことを意味する。選挙はその土台となる政権基盤に関わる。選挙を通じて政権基盤が一段と固まれば、国産ドローンの開発支援や自衛隊による大口の導入に向けた予算措置がさらに加速するとみられる。、メーカーなどは政府支援を背景とした技術開発と国内生産体制を早急に整備することが求められそうだ。

「ドローンの道構想」の進捗

ドローンは高市首相が掲げる「強靭な日本」の中核技術で、ドローン航路を整備する「ドローンの道構想」の進捗の行方も左右しそうだ。

経済産業省は2023年に発表した「デジタルライフライン全国整備実現会議」の中間とりまとめで今後10年(つまり2033年ごろ)を目途に全国の送電線網を活用した飛行空間の整備に言及している。昨年(2025年)9月には経産省が所管する独立行政法人NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、ドローン航路を含む「デジタルライフライン整備事業」で8件のテーマを採択したことを発表している。

選挙後の新政権がこのインフラ整備に予算をどう優先的に配分するかどうかは、サービスプロバイダーの事業計画を左右する注目点となる。2026年版「新成長戦略」の行方

高市首相は、2026年夏までに新たな成長戦略を策定する意欲を示している。AIとドローンの融合や、それに基づく新産業の育成がその中核のひとつになるとみられる。新政権がこの方針に沿った運営を継続、強化できるかどうか、選挙を通じて見守ることになる。

経済安全保障推進法に基づき内閣府、経産省、文科省、NEDO、JST(科学技術振興機構)などが連携して進めている経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)では、複数のドローンの関連事業が進んでいる。K Programは日本が将来的に国際的な優位性を確保し、技術的自律性を高めるための「不可欠な先端技術」を育成することを目的としており、政権の行方は、研究開発支援の方向性に直結するとみられる。ドローンを活用したデータ経済の構築も組み込まれるとみられていて、新政権の経済政策の目玉となる可能性がある。

なおドローン産業の論点は各省庁にまたがり、これ以外にも幅広い議論、論点がある。政権の行方はそれ以外の論点の行方も左右することになりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2026.1.23

日本国内のすぐれたインフラメンテナンスの取組や技術開発を表彰する第9回インフラメンテナンス大賞の表彰式が1月20、21日に開催された。20日に首相官邸で開かれた内閣総理大臣賞、各大臣賞の表彰式では木原稔官房長官が受賞者を前に「AI、ドローンなどのデジタル技術の活用を」などとあいさつした。受賞者は内閣総理大臣賞1組を含め、国土交通省、総務省など各大臣賞、特別賞、優秀賞などあわせ44組。ドローンの関連では、株式会社Liberaware(千葉市)が「国土交通大臣賞」を受賞したほか、JR東日本、大成建設がドローンの活用した取り組みで受賞した。

大成建設、JR東日本もドローン活用で受賞、リベラの合弁CalTaも優秀賞

第9回インフラメンテナンス大賞は国交省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、防衛省の8省が連携して主催して開催された。昨年(2025年) 5月14日から同年7月16日までの332件の応募を選考委員会(委員長:岩城一郎日本大学工学部土木工学科教授)が審査し、内閣総理大臣賞1件、各省大臣賞11件、特別賞7件、優秀賞25件の計44件の受賞者が決まった。

内閣総理大臣賞と各省大臣賞の表彰式は今年(2026年)1月20日に首相官邸で、特別賞、優秀賞の表彰式は21日に中央合同庁舎3号館でそれぞれ行われた。

1月20日の表彰式では木原官房長官があいさつし、AIやドローンなどについて言及した。

発言概要は以下の通り

「近年、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行しています。老朽化に起因する重大な事故を防ぎ、ライフサイクルコスト低減による持続可能な維持管理を実現するため、AIなどのデジタル技術を活用する必要があると思っています。建設技能者も人数が減少し高齢化が進んでいます。今回、内閣総理大臣賞を受賞された『株式会社堀口組』の取組は、AIや生体センサーの活用で高齢化が進む建設技能者の負担を軽減する取組です。建設業の過酷な労働環境の改善と建設技能者不足解消に対応する極めて顕著な功績で、改めて敬意を表したいと思います。高市内閣が掲げる『危機管理投資』の一つが国土強靱化対策であり、老朽化したインフラの整備・保全を含む事前防災・予防保全、その徹底は、国土強靱化の肝になる取組であります。そのインフラメンテナンスの中核を担う皆様方には、AIやドローンなどのデジタル技術の活用を含め、更に切磋琢磨していただき、できれば来年もまたこの場でお会いできることを楽しみにしております。今日おいでいただいた皆様方に感謝申し上げます。おめでとうございます」

ドローン関連では株式会社Liberawareが「国土交通大臣賞」を受賞した。「人が立ち入れない空間のインフラ点検を可能にする小型ドローン技術の実装と普及」として応募して受賞し、受賞概要として「屋内狭小空間専用ドローン「IBIS2(アイビスツー)」を開発・提供。従来手法で点検が困難かつ危険だった下水道管路内の調査で、IBIS2は高精細な映像を取得し、下水管内の状況を迅速に把握することを可能にした。2025年1月に発生した埼玉県八潮市における道路陥没事故では、キャビンらしき構造物の早期発見により救助活動の意思決定に貢献した」などと紹介されている。

このほか、大成建設株式会社が「ドローンと3Dスキャンカメラを活用したデジタル点検手法とそれを補助する点検実務チームのパッケージ化」で国土交通大臣案件優秀賞を受賞した。JR東日本株式会社も「レベル3.5飛行によるVTOLドローンを活用した鉄道斜面調査の取り組み」で同賞を受けている。JR東日本の受賞概要には、同社新潟支社が第一建設工業、東鉄工業、エアロセンスとVTOLでの迅速な災害確認を実施したことが紹介されている。LiberawareとJR東日本の合弁企業、CalTa株式会社も優秀賞を受賞した。なお大成建設は文科省の特別賞も受賞している。

今回の表彰の最高賞となる内閣総理大臣賞は国土交通省案件として応募した株式会社堀口組が「豪雪地の交通インフラ維持を図る除雪支援の取組」で受賞した。大臣賞は計11件で、総務省が2件、農林水産省が3件、経産省が1件、国交省がLiberaware含め3件、環境省、防衛省がそれぞれ1件だった。総務大臣賞の2件はNTT株式会社とNTTインフラネット株式会社のNTT系が受賞した。

参考:首相官邸HP

あいさつする木原稔官房長官(首相官邸HPより)

大臣賞の表彰を受けたLiberaware AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2026.1.19

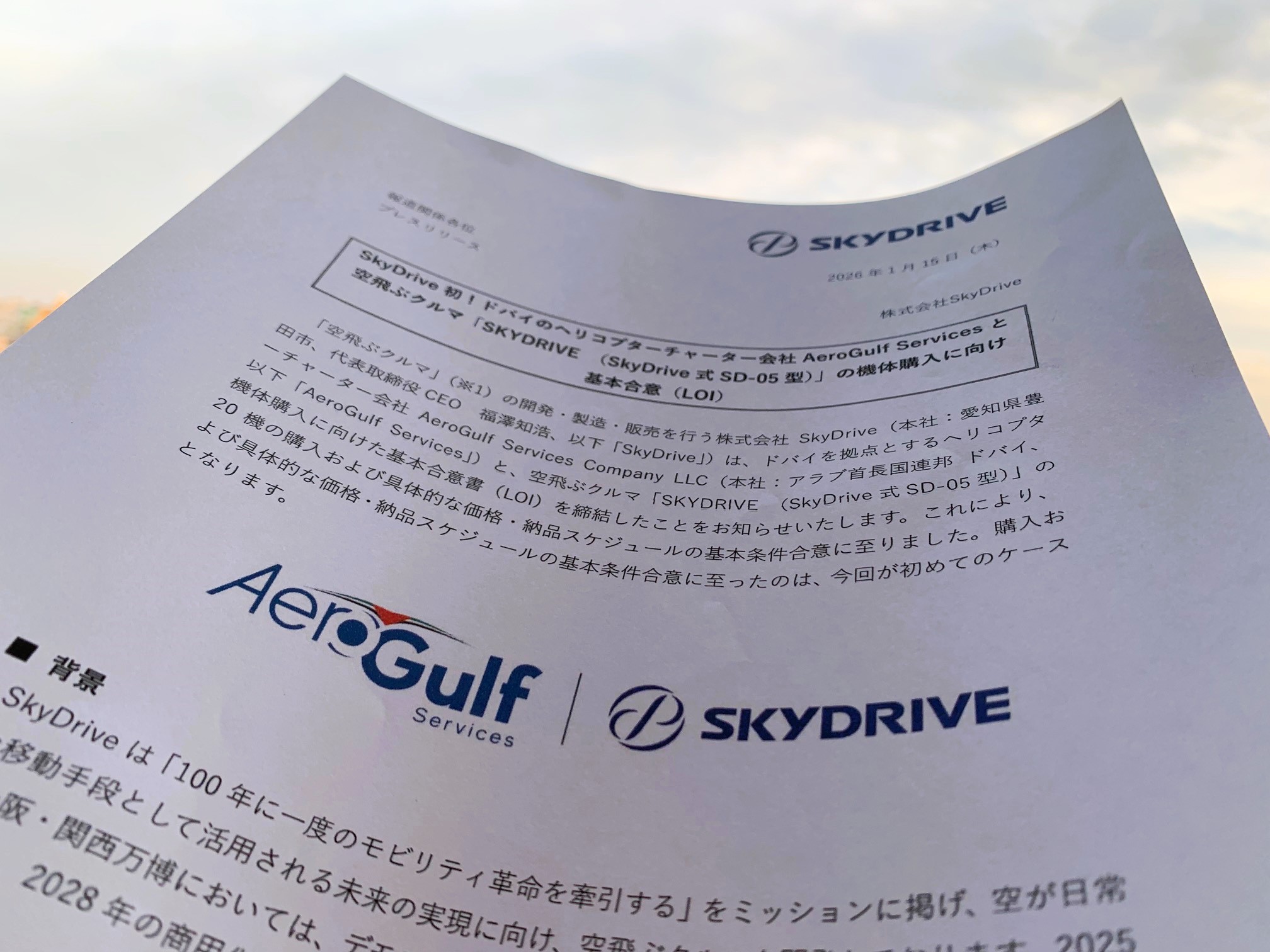

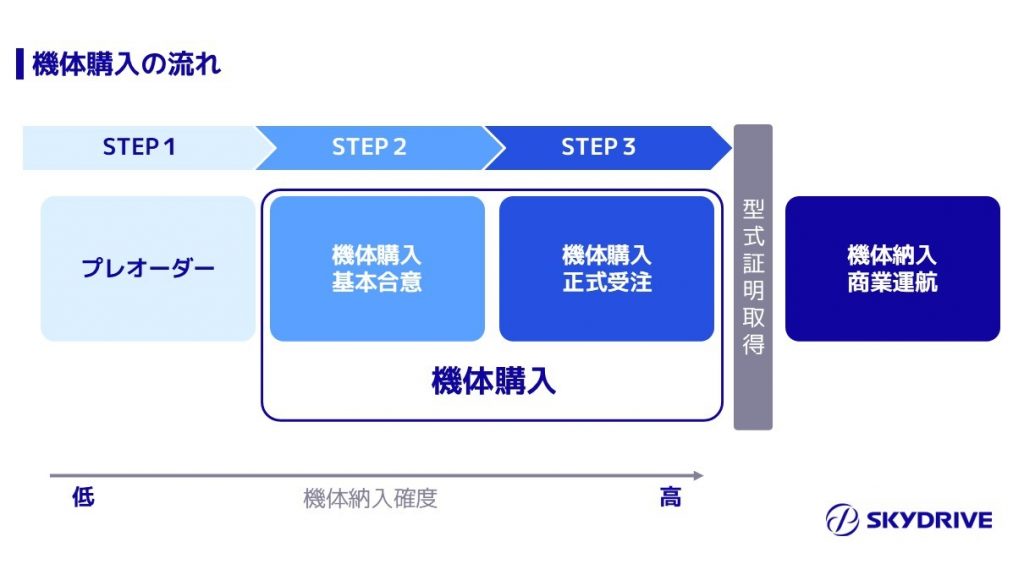

AAM開発の株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は1月15日、ドバイを拠点とするヘリコプター運行サービス会社、エアロガルフ・サービシズ(AeroGulf Services Company LLC)と、売買契約の基本条件を盛り込んだLOI(基本合意書)を締結したと発表した。20機を10機ずつ購入することや、価格、納品スケジュールなどが記されているという。型式証明(TC)取得前のため正式な売買契約で法的な拘束力もないが、具体的な売買に向けて大きな前進となった。

価格は「数字」で 今後プレオーダーもステップアップに

両者が結んだLOIそのものは公開されていないが、SkyDriveによるとエアロガルフ社が「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」を20機購入し、2028年に10機、2029年に10機の納品することが明記されているという。価格も具体的といい、DroneTribuneの取材に対し、「具体的な数字」であると念を押した。

価格については、通貨(ドル建てか円建てかそれ以外か)、払い込み方法やタイミング、為替変動やインフレなどをふまえた価格調整条項(エスカレーション条項)が盛り込まれているかどうか、などについては現時点では非公開だ。

また購入する数については、購入が明記された20機に加え、50 機の追加購入オプションについても合意したと公表している。このためSkyDriveは最大で70機の購入予約をエアロガルフから獲得したことになる。

売買の対象は「SKYDRIVE (SkyDrive式 SD-05型)」で、昨年2025年の大阪・関西万博でデモフライトが来場者に公開された機体だ。SkyDriveは2028年までに型式証明を取得することを仮定していて、機体の仕様もそれに基づいているという

SkyDriveは公表している範囲で、415機のプレオーダーを獲得している。納品するためには正式な売買契約が不可欠だが、現時点では型式証明を取得していないなど要件を満たせていない。今回のエアロガルフとのLOIは、正式契約の土台となる骨子を現時点で可能な範囲の具体的に盛り込んだ仮契約の意味を持っていて、プレオーダーからLOIに進んだのは今回が初めてだ。SkyDriveはDroneTribuneの取材に対し、現在のプレオーダー先についても「随時LOIへのアップグレードを図っていきたい」と話している。

SkyDriveが発表したプレスリリースには、契約をかわした両者のコメントやエアロガルフ社の概要などが掲載されている。

LOIを締結した両者のロゴ(SkyDriveのプレスリリースから)

売買契約までの流れ。今回のLOIはこの図の「STEP2」にあたる(SkyDriveのプレスリリースから) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ブルーイノベーション株式会社(東京)は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省が地方自治体に要請した「下水道管路の全国特別重点調査」の一環として、栃木県野木町で行われた雨水管点検に屋内点検ドローンELIOS3を投入した。調査は渡辺建設株式会社(宇都宮市)が請け負い、ブルーイノベーションと連携をとって実施、作業員が管路内に立ち入ることなく安全を確保するとともに、工期短縮にもつなげた。

増水や有毒ガスから人を遠ざけるメリット「大きい」

野木町での調査は昨年(2025年)12月中旬に行われた。国交省がその年の3月18日に地方自治体に対して要請した「下水道管路の全国特別重点調査」に基づき野木町が実施した。国交省は調査対象を「社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路」と定めていて、例示された条件である「完成から30年経過、管径2m以上」などに該当する雨水管を調査した。

国交省は調査方法について「潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査」と言及していた。「潜行目視」とは管路内に調査員が直接管内に入り、照明を使って壁面のひび割れ(クラック)、腐食、木の根の侵入、土砂の堆積状況を調査員の目で確認する方法だ。詳細な状況把握が可能だが、酸欠、有毒ガス、増水などのリスクがある現場のため、調査員の安全確保として十分な換気などの管理が必要だ。雨水管の場合は点検の可否や安全性が天候に左右される。点検の現地で天候に問題がなくても上流で雨が降っていれば点検現場がその後、増水に見舞われる危険がある。ドローンを使えば調査員が中に入ることがなくリスクを大幅に減らせる。ドローンの機能も大幅に向上していることから、調査業務を請け負った渡辺建設がブルーイノベーションに参加を呼び掛けた。

野木町の雨水管の調査にELIOS3を使ったことで、調査員を増水リスクなどの危険に直面させることなく作業を終えることができた。渡辺建設はDroneTribuneの取材に対し「下水道点検では作業員など5~6人が管路に入ることがあります。安全であるとは言えない空間での調査ですので人が入らなくてすむとなると大きなメリットです」とドローン活用のメリットを説明した。

調査を発注した野木町もDroneTribuneの取材に対し「発注はドローンの使用を前提ではありませんでした。受注者からの提案でドローンを使うことになり、安全確保のメリットは大きいと感じました。(町内には)ドローンが飛行できる大きな管径の管路は多くはありませんが、今後も機会があれば検討することになるかもしれません」と話した。

またブルーイノベーションは1月13日に発表したプレスリリースで、通常なら5日間の工期が2日に短縮できたと伝えている。DroneTribuneが確認したところ渡辺建設も「それは事実です」と話している。工期短縮もドローン活用のメリットとして認知が広がる可能性がある。

一方で、点検機能を満たすドローンの台数が需要にこたえられるだけ十分かどうか、ドローン点検のコストを各自治体が負担できるか、などが課題となる可能性がある。

ドローン点検可能な下水管はわずか それでも重要な理由

全国の下水道約49万㎞の約95.5%は口径450mm以下の管が占めていると言われる。そうなるとドローンで点検できる下水管はわずかということになる。

ブルーイノベーションのELIOS3は機体サイズが480mmだ。管径がこれより大きいと飛ばせない。株式会社LiberawareのIBIS2はシリーズや機体が約200㎜と小さいが点検管経としては500㎜以上が推奨されている。日本の下水道の大部分は直径200mm〜450mmで、ドローンも人も立ち入れず、主に自走式テレビカメラ車や引込式カメラが点検を担う。一方で2025年1月に道路陥没を起こした八潮市の下水管は最大管径が4.75mだった。管径2m以上の大口径管の中でもさらに巨大な部類で日本国内の下水管総延長の0.1%にも満たないレアな下水管だ。これを前提に下水管全体へのドローンの導入を主張するのは現時点では非現実的だ。

しかしながら大口径の管路ほど大都市近郊にある事実がある。問題が起きれば、より多くの人々に影響を及ぼす。八潮の事故では約120万人の周辺住民が生活用水の使用制限を受けた。これよりも大きな管径の下水管に問題が起きればさらに大きな影響が出るとも想像しうる。東京には内径12.5mの下水管や、内径8mの下水管がある。奈良県から大阪府へ流れる大和川上流流域下水道にも数メートル級の大口径管が使われている。下水道管の老朽化や損傷が原因の道路陥没は、2022年度に2607件発生した。老朽化した下水道管が破損したり、硫化水素の発生でコンクリートが腐食したりしたことが主な原因だ。野木町の点検対象は雨水管で幸い大規模補修の必要性は確認されなかった。一方、硫化水素が発生しやすい汚水管や合流管、とりわけ古いコンクリート製の汚水管は陥没リスクが高いうえ、硫化水素の発生は人の安全性も脅かす。大きな汚水管は総延長に占める割合こそわずかではあっても点検の重要性は重大だ。ドローンの優先度が高いと言われる理由だ。

下水道管の老朽化リスクが日常生活に忍び寄る中、下水道とドローンなどへの関心はさらに高まりそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2026.1.13

XR技術のFoxtrot株式会社は、VRにもARにも対応し、Meta Quest Storeでリリースされている複合型ドローン操縦トレーニング用シミュレータアプリ「SimFlight XR」について、開発者が解説する無料オンラインセミナーを1月14日に開催する。操縦トレーニングへのXR活用は、場所、コスト、天候などの課題対策として海外を中心に研究用、商用などに向けて複数がリリースされているが、Foxtrotの「SimFlight XR」はVR/AR複合型が特徴的で関係者の間で話題となっていて、今後の活用拡大が見込まれる。

開発者の田中健司氏、国際論文でXRシミュレータの重要性や課題を考察

SimFlight XRは、XRでリアル環境を再現したドローン操縦トレーニング用のアプリでFoxtrotが開発した。VR/ARの両モードに対応しMeta Questで使える。利用者が装着したヘッドマウントディスプレイに飛行させる環境を再現し、画面内のドローンを操作させると手元の操作と画面が統合さる。実機の飛行が難しい場所でも安全な反復訓練ができるうえ、操縦時の状況判断トレーニング、飛ばしたい環境を想定した事前検証やリハーサルへの活用が見込める。

昨年(2025年)6月に千葉、幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会Japan Droneでは、⼀般社団法⼈ドローン操縦⼠協会(DPA)が出展するブースでは「XR Drone Simulator」としてコンセプトが展示され、スクールやトレーニング担当者らが足を止めてのぞき込んだり開発者に話を聞いたりしていた。「SimFlight XR」は「XR Drone Simulator」の製品版で、Meta Quest Storeで個人利用向けエディションがリリースされている。業務利用や教育用途にも対応可能で相談を受ける。

セミナーは1月14日 (水) 、19:00〜20:00にオンラインで開催される。開発者であるFoxtrotの田中健司代表がXR活用の意義、VR/ARモードの使い分け、想定されるユースケースなどを解説する見通しだ。セミナーの参加は無料。(申込はこちら)

田中氏は昨年、関連技術や製品について包括的に整理し考察した論文「A Survey on XR-Based Drone Simulation: Technologies, Applications, and Future Directions」(XRベースドドローンシミュレーションに関する調査:テクノロジー、アプリケーション、および将来の方向性)をまとめ、論文は香港拠点の学術出版社、SCIE Publish社が発行するドローンなどの自律システムを扱う国際的な学術ジャーナル「Drones and Autonomous Vehicles」に掲載されている。(論文はこちら)

論文はXRベースのドローンシミュレーションシステムのシステムアーキテクチャ、シミュレーションエンジン、物理モデリング、訓練アプリケーションなどを包括的に調査し、手動操作のマルチロータードローン運用については、VR(仮想現実)とAR(拡張現実)がパイロット訓練やミッションリハーサルでますます重要になっていることを明らかにしている。論文内では、Flightmare、AirSim、DroneSim、Inzpire Mixed Reality UAV Simulator、SimFlight XRなどの具体的なプラットフォームを分析し、研究用、商用トレーニング向けなど設計戦略を整理している。また、ユーザーの没入感、規制との適合性、実機の挙動の再現など課題も提示している。

参考

■SimFlight XRせミナー参加申し込み:申込はこちら

■SimFlight XR (Meta Quest Store)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。