- 2025.12.24

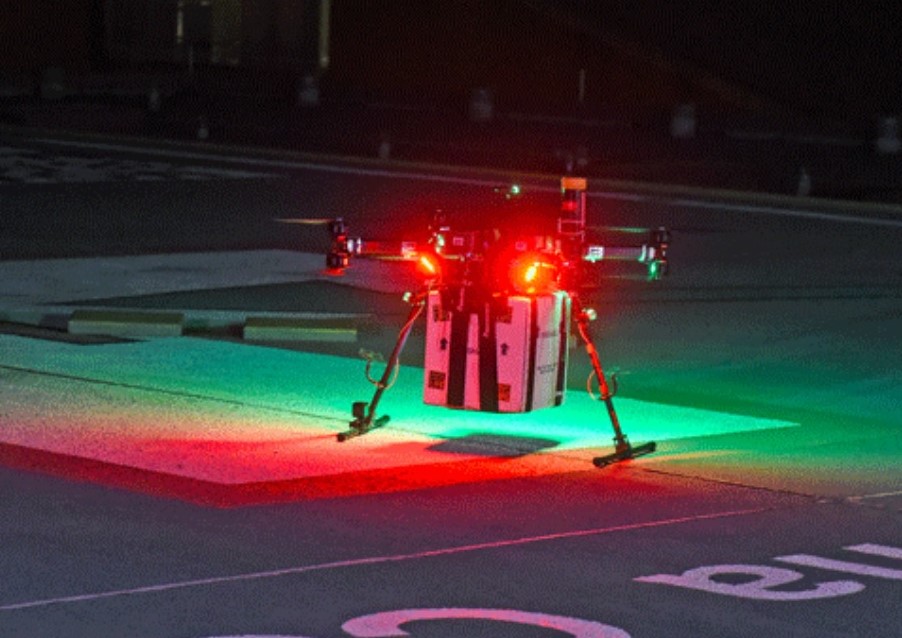

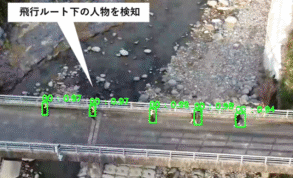

ドローンが補助者なし目視外のレベル3.5飛行で飛行中、AIで地上の人を検知するといったん停止し、オペレーターに通知する実験が日田市<大分県>で行われた。

KSD、ノーベル、ARIDE、日田市、大分県が実施

実験は12月1日から4日にかけて、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、株式会社ノーベル(日田市)、株式会社ARISE analytics(東京)、大分県、日田市が、総務省に採択された「地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)」として実施した。機体にはMatrice 350 RTKを使い、機体側でデータ処理を行うAIを搭載した。

12月23日の発表は以下の通り。

ドローン運航におけるエッジAIを活用した地上リスク検知システムの実証実験に成功

~ 飛行ルート下の人物や着陸地点の障害物のリアルタイム検知により、安全な運航を実現へ ~

KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン)、株式会社ノーベル(本社:大分県日田市、代表取締役:野元 孝通、以下 ノーベル)、株式会社ARISE analytics(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:坂本 崇、以下 ARISE)、大分県(県知事:佐藤 樹一郎)および日田市(市長:椋野 美智子)は、2025年12月 1日から12月 4日にかけて、ドローン運航におけるエッジAIを活用した地上リスク(飛行ルート下の人物、着陸地点の障害物)検知システムの実証実験(以下、本実証)を実施しました。

本実証では、大分県日田市にて災害時の被災状況確認を想定したレベル3.5飛行(補助者なし目視外飛行)を実施し、開発したエッジAIシステムが安全な運航をサポートしうる有効性を確認しました。なお、本取り組みは総務省の「地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)」に採択され、実施したものです。

1.実証実験の背景

ドローンの目視外飛行において、現在はオペレーターがカメラ映像を目視監視し、周辺の安全を確保しています。しかし、ドローンの社会実装を加速させるためには、以下の課題解決が不可欠です。

・安全性のさらなる向上(ヒューマンエラーの排除)

・省人化・コスト低減(監視業務の自動化サポート)

・通信帯域の効率化(運航数増加に伴う通信混雑の回避)

これらを実現するために、ドローンのカメラ映像から地上リスクを自律的に検知するエッジAIシステムを開発しました。実証フィールドには、平成29年 7月九州北部豪雨で甚大な被害を受けた大分県日田市小野地区を選定し、災害発生時の迅速な状況確認を想定したシナリオで検証を行いました。

2.実証実験の概要

・実施日時:2025年12月 1日~12月 4日

・実施場所:大分県日田市 小野地区

・使用機体:Matrice 350 RTK

・検証内容:エッジAIを活用し、以下のリスク検知およびオペレーター支援を行いました。これによりオペレーターの運航サポートとして機能し、さらなる安全性向上、オペレーターの負担低減、省人化に有効であることが確認できました。

(1)第三者の検知と回避:一般道路を歩行する人物をAIが検知し、機体を自動で一時停止させると同時にオペレーターへ通知。人物の通過確認後、運航を再開。

(2)着陸地点の安全性確認: 着陸地点にある障害物をAIが検知し、一時停止および通知。オペレーターの判断により別の安全な場所へ着陸。

3.各社の役割

KDDIスマートドローン 事業企画、全体統括 ノーベル ドローン運航、実証フィールド調整 ARISE AI開発、検証 大分県、日田市 実証フィールド選定及び提供、地域住民および関係機関への調整協力 4.今後の展望

5者は、本実証で得られた成果をもとに、エッジAIの検知精度向上を進めます。将来的には、平時のインフラ点検や物流、有事の災害対応など、様々なシーンにおいて安全かつ効率的なドローン運航の実現を目指し、地域課題の解決と社会実装に貢献していきます。

(注1)エッジAI

ドローンにAIを搭載し、データ処理を直接行う技術です。これにより、ドローンに搭載されたカメラ映像から人物や障害物などの地上リスクをリアルタイムに判断し、通信遅延を防ぎ即時的な運航サポートを可能にするとともに、クラウドへの通信量を大幅に削減します。

(注2)総務省 地域社会DX推進パッケージ事業(AI検証タイプ)実証事業概要

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.12.23

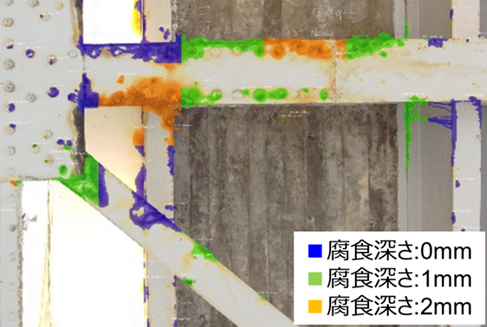

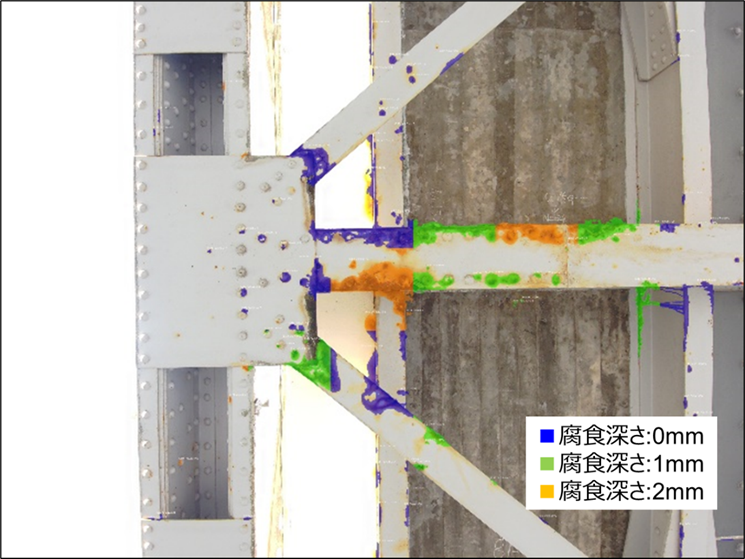

株式会社NTT e-Drone Technology(朝霞市<埼玉県>)は、鋼材の劣化具合を画像から推定する新サービス「腐食深さ推定」の提供を12月10日に始めた。同社が提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」に追加された。

「eドローンAI」のオプションとして新サービス

新サービス「腐食深さ推定」はNTT e-Droneがドローンによるインフラ点検に役立つ技術として提供している損傷解析AIサービス「eドローンAI」のひとつだ。すでに提供している錆検出機能のオプションサービスとして開発した。

ドローンやスマートフォンに搭載したカメラで撮影した鋼材の画像があれば、腐食の深さをAIが自動で推定する。従来は肉眼で予測していた鋼材の劣化具合や健全度を定量的に評価することが可能になる。

発表によると、新サービス「腐食深さ推定」はNTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果を活用し、インフラ構造物で実施した試験で誤差は平均0.29mmだった。

発表は以下の通りだ。

深刻なインフラ老朽化に対応

- 背景

社会インフラ構造物は私たちの生活や経済活動を支える重要な設備ですが、その老朽化は深刻な社会問題となっています。老朽化を加速させる要因の一つに、鋼材の腐食があります。腐食が進行すると鋼材の断面が欠損し、耐久性や耐荷性能が低下し、最終的には破損や崩壊のリスクを高めます。そのため、設備管理者にとって腐食箇所の鋼材厚を正確に把握することは極めて重要です。

しかし、現行の点検方法では腐食による鋼材厚の把握は困難です。現在は検査員が目視で外観の腐食を確認するのみで、腐食深さ(断面欠損量)までは分かりません。超音波による厚さ測定も可能ですが、探触子を直接当てる必要があり、設備全体で実施するには膨大な作業コストがかかります。さらに、大型構造物では足場設置など追加コストも発生します。

その課題解決のために、NTT イードローンは、NTT株式会社(NTTアクセスサービスシステム研究所)のR&D成果※1を用いて鋼構造物の検査の効率化を支援する「腐食深さ推定」サービスの提供を開始します。

※1:社会インフラの点検DXに向け画像認識AIで鋼材の腐食深さ推定を可能とする技術の実証実験を開始

https://www.nttedt.co.jp/post/kumagaya-20241003

- サービス概要

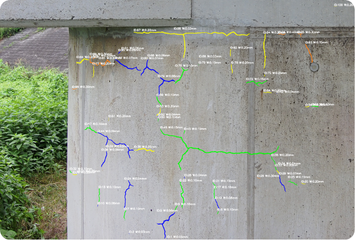

本サービスは損傷解析AIサービス「eドローンAI」の錆検出機能のオプションサービスで、錆検出機能と本サービスを同時にご利用いただく事で、錆領域の検出と腐食深さを同時に解析できます。また、ひび検出機能のオプションサービスとして、コンクリートの「剥離」「鉄筋露出」「漏水」「遊離石灰」を検出する機能も、あわせて提供開始いたします。なお費用につきましては、お客様のご利用方法やご要望に応じて、お見積もりをさせていただきます。

サービスホームページ

https://www.nttedt.co.jp/edrone-ai

- 「腐食深さ推定」サービスの特長

特長① 国内初の画像から腐食深さを推定する機能

・腐食の表面を撮影した画像から腐食深さを推定する技術を社会実装したのは国内初で、他にはない機能

特長② 高精度な腐食深さ推定

・実際のインフラ構造物に発生する腐食の深さを測定したデータを収集し学習させているため、高い精度での推定を実現(実測データとの平均誤差は0.29mm)

- 提供開始日

2025年12月10日(水)

- (略)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

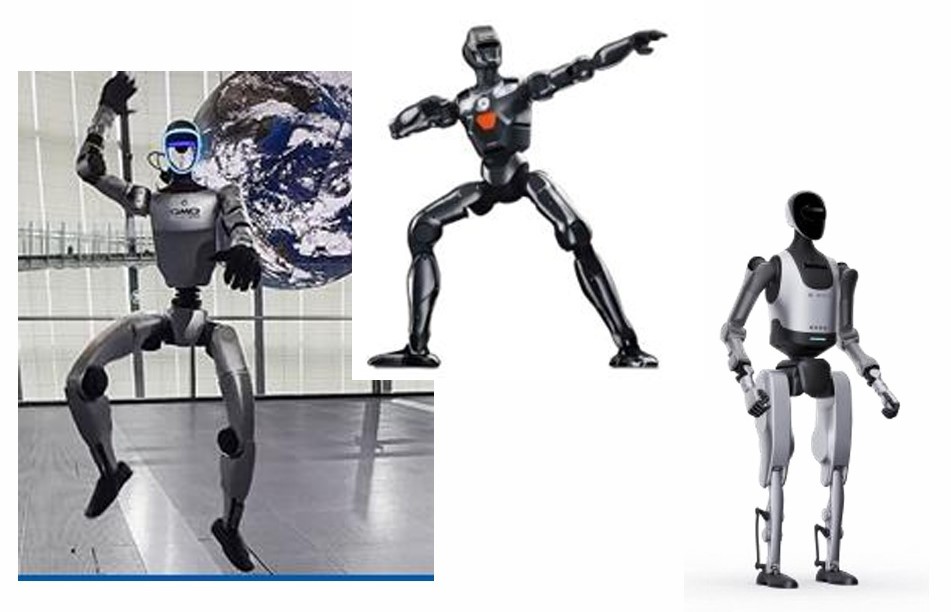

インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開し、ドローン事業、AAM(いわゆる空飛ぶクルマ)に積極的に関わっているGMOインターネットグループ株式会社(東京、熊谷正寿グループ代表)は、2025年12月3~6日に、東京の大規模展示会場「東京ビッグサイト」で開催される「2025国際ロボット展」(主催:一般社団法人 日本ロボット工業会/日刊工業新聞社)に出展すると発表した。GMOの同展示会への出展は初めてだ。GMOは「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットに関わるインフラ、セキュリティ、フィンテック、メディアなどの事業を展開しつつ、AI、ドローン、エアモビリティ、ヒューマノイドでの取り組みも広げている。2026年を「ヒューマノイド元年」と位置付けるなど、今後も取り組みを拡大させる方針だ。

2026年は“ヒューマノイド元年” 「日本を先進国へ」

GMOは国際ロボット展に出展するブースで、グループ会社のGMO AI&ロボティクス商事株式会社(東京、内田朋宏代表取締役社長、GMO AIR)による人とロボットが共存する未来の体験を提供する方針だ。現時点では最新ヒューマノイドロボットの実機デモンストレーションのほか、AI・インターネットインフラ・セキュリティ技術を融合した新しいロボットソリューションや「ロボット人材派遣型サービス」の活用事例の紹介、労働力不足を解決する実証実験の成果展示などを行う予定だ。展示会の出展に関わる特設ページも開設した。

GMO AIRはすでに「ロボット人材派遣型サービス」を展開している。2025年4月に提供を始めたこのサービスでは、Unitree社「G1」を中心に、エンターテインメント領域、研究機関、実証実験現場に派遣している。用途や目的に応じて動作プログラムを実装し、多様なニーズに対応できる特徴を持つ。

日本のヒューマノイドロボット開発企業支援のため、GMOインターネットグループとして、ロボット開発企業向けにクラウドサーバー、セキュリティサービスなどを一定期間提供するなどのインフラ商材の提供支援や、開発支援基金の設立を通じた日本発のロボット技術開発の資金面での支援、GMOグループのAI・セキュリティ技術との連携による開発支援を進める方針で、同社は「日本をヒューマノイドロボット産業における先進国へと押し上げることを目指してまいります」とコメントしている。

GMOが出展するブースのイメージ

店での接客や倉庫で働く様子を再現(予定)

双腕クレーンゲームや四足歩行ロボットの操縦などを体験できる(予定)

ヒューマノイドだけで「G1」「PMO3」「WalerE」の3機種を展示する(予定) AIやロボティクスへの取り組みさらに加速 すでにドローン、AAMにも積極関与

GMOのAIやロボティクスへの取り組みは加速している。

今年(2025年)9月25日にはAIやロボティクスの第一人者が登壇する大規模シンポジウム「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」を開催した。熊谷正寿グループ代表は開会挨拶の中でAIとロボット、ヒューマノイドとの関係や、AI搭載のヒューマノイドの進化、その速度に対する恐怖感などに触れたうえ、1000人の来場者を前に「間違いなく来年は世界産業史上、『ヒューマノイド元年』と言われるようになると思います」と述べ、来場者に対しヒューマノイドへの関心と注意を喚起した。

同社は昨年(2024年)9月にGMO AIRを設立して、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げて活動することを公表した。12月には、熊谷代表の思考やフィロソフィー、GMOインターネットグループのカルチャーを学習した社内向けバーチャル知的ナビゲーター「AI 熊谷正寿」を発表し、今年(2025年)9月24日には、そのAIをヒューマノイド「Unitree G1」に搭載した「ヒューマノイド 熊谷正寿」を発表した。「ヒューマノイド 熊谷正寿」は投げかけられた質問に対し熊谷代表の思考に基づいて回答できる。「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」でお披露目されたほか、終了後の報道陣の取材には、生身とヒューマノイドの“2人の熊谷正寿”がそろって記者団からの質問に答えてみせた。

大会議の冒頭のあいさつの中で、熊谷代表は「AIはパソコンやスマホの画面の中だけですが、ロボットに搭載されてフィジカルに世の中をかえていきます」とAIがロボットに搭載されることの意義を確認。「ヒューマノイド 熊谷正寿」についても「私は寝て食ってサボりますが、彼は電池を食わせれば24時間365日働けます。また私は年を取りますが彼は無限にコピーできます。無限の可能性を秘めているのがヒューマノイドだと感じています」と述べていた。

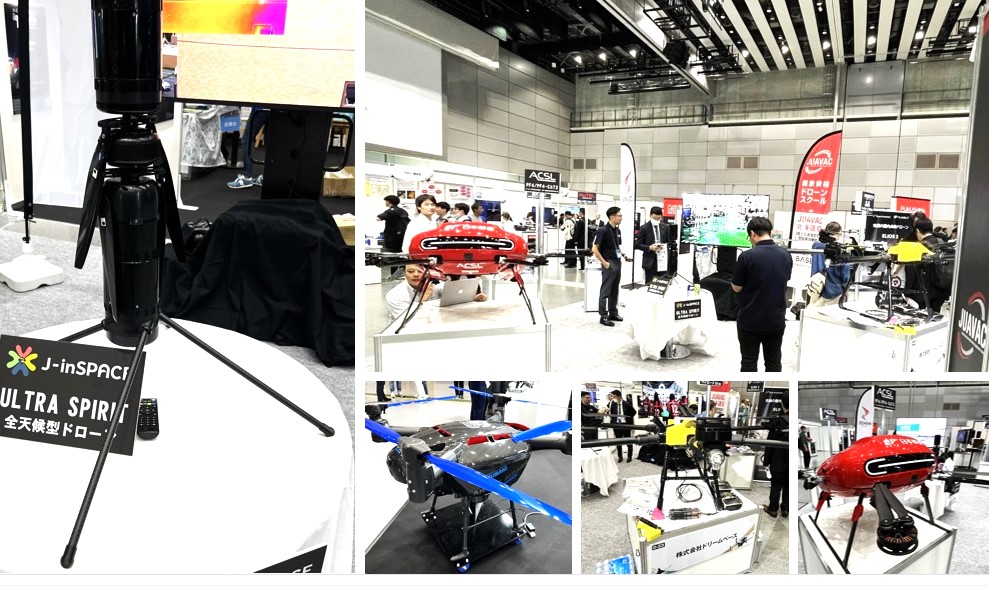

すでにドローンやAAM市場へのかかわりも強く持っている。ドローンについてはハッキングなどへの対策として、サイバーセキュリティ、情報セキュリティの点から関わっていて、ドローンの大規模展示会Japan Droneにスポンサーに名乗りを上げ、ブースも出展してきた。

AAMについては2023年1月23日に、熊谷代表が、アメリカの1人乗りAAMの開発を手掛けるLIFT社(LIFT Aircraft INC.)から操縦士証「BEGINNER PILOT CERTIFICATE」を日本人として初めて取得したと発表し、3月15日には丸紅株式会社(東京)が大阪城公園(大阪市)で行った実証実験で熊谷代表自身が、LIFT社の1人乗り乗りエアモビリティ、HEXA(ヘクサ)の操縦する様子を公開した。その後もGMOがスポンサーとしてかかわったJapan DroneのブースにHEXAを展示するなど、エアモビリティの社会受容性向上に貢献した。

GMOインターネットグループは「現在、ヒューマノイドロボットの技術革新は急速に進み、将来的には自動車産業を超える規模の産業革命をもたらす可能性があります。一方で、日本は中国・米国・欧州諸国に比べ、この分野での産業化分野において遅れをとっている状況にあります。他国では産官学が一体となってヒューマノイドロボット産業の育成に注力しており、日本においても同様の取り組みが急務となっております」と課題を指摘し、「GMOインターネットグループは、AI技術、堅牢なインターネットインフラ、高度なセキュリティ技術を融合し、ロボット社会実装の安全性と信頼性を支える基盤を提供することで、日本の社会課題解決に貢献してまいります。今回の出展は、日本のロボット産業の発展を後押しし、産官学連携による社会課題解決を推進するという、GMOインターネットグループの姿勢を示すものです」と出展の意義を伝えている。

参考「2025 国際ロボット展」(https://irex.nikkan.co.jp/)

「ヒューマノイド 熊谷正寿」とツーショットで取材に応じるGMOインターネットグループの熊谷正寿代表。ちなみに向かって左がヒューマノイドで右が生身

1000人の来場者を前に「2026年はヒューマノイド元年」とあいさつするGMOインターネットグループの熊谷正寿代表

関心を持つ関係者が多く集まった「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式2025」=9月25日、東京・渋谷 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.11.8

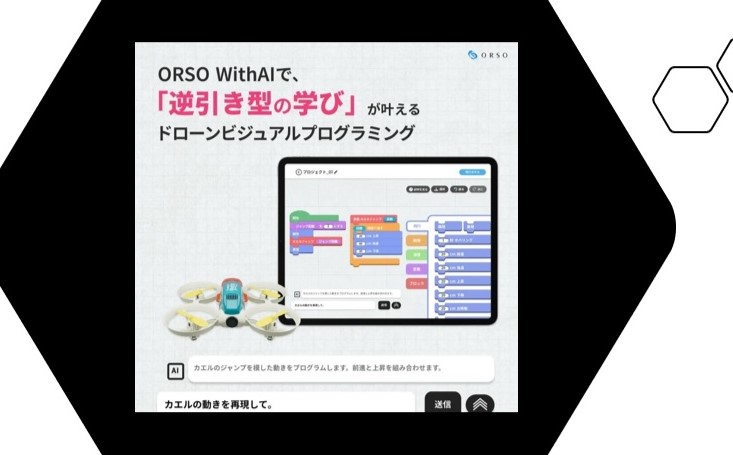

教育用ドローン教材「DRONE STAR」シリーズを展開する株式会社ORSO(東京)は11月8日、同社の「DRONE STAR プログラミング」に新機能「WithAI回答機能」を搭載したと発表した。ユーザーが「円を描くように飛ばしたい」などの指示をフォームに入力すると、AIがビジュアルプログラミング用のブロック構成を自動で生成する。数秒でプログラムが完成し、「約30秒後には実際にドローンを飛ばせる」という。AIが生成したプログラムをもとに構造を学ぶ「逆引き型の学び」を提案し、教育現場での成果実感獲得支援や導入ハードルの引き下げを目指す。提供開始時期は今後正式に発表される見通しだ。

「入力から30秒で飛行」で教育現場を支援

ORSOによると、新たに搭載した「WithAI回答機能」は、ユーザーが自然文で入力した指示をAIが解析し、最適なブロック構成を自動生成する機能。ユーザーはコードや命令文の意味を一つずつ覚えなくても、AIが生成したプログラムを即座に実行してドローンを飛ばせる。たとえば「ゆっくり上昇して円を描いて着陸して」と入力すれば、その指示をもとにしたブロックプログラムをAIが数秒で組み上げる。学習者はその構成を確認しながら、どのブロックがどの動作に対応しているかを考察したり理解したりできる。

DRONE STAR プログラミングは、命令を表すブロックをドラッグしてタイムライン上に配置する「ビジュアルプログラミング」方式を採用している。直感的な操作でプログラムの流れを学べる点が評価されている。一方で、学校の授業で使う場合に生徒がブロックの意味や順序を理解するまでに時間がかかり、初回授業でドローンを飛ばすまで30分以上を要するケースもあったという。新機能「WithAI回答機能」の搭載により、この「飛ばすまでの時間」を数分から数十秒に短縮でき、学びの入口をより体験中心に変えることができる。

ORSOは「AIが生成したプログラムを教材化する」ことで、従来の積み上げ型学習に加え、AIの回答例をもとに構造を理解する「逆引き型学習」を提案する。これにより、初心者でも短時間で成果を実感でき、学習意欲を高めながらプログラミングの基礎理解へと自然に進める新しい教育モデルの確立を目指す。

DRONE STARブランドは、2016年にORSOと株式会社エルの共同プロジェクトとしてスタート。国家資格の操縦練習機「DRONE STAR TRAINING」や、試験環境を再現した「トレーニングマット」など、ドローン教育に特化した教材群を展開してきた。プログラミング教材はその中核に位置づけられ、小学校から専門学校まで幅広く利用されている。今回のAI機能は、同社が推進する新事業「WithAIプロジェクト」の一環で、AI研究者・清水亮氏(UEI代表)をアドバイザーに迎えて開発が進められた。

ORSOは今後、WithAI技術の応用領域を拡大する計画で、初期クライアント企業を5社限定で募集している(問い合わせ、相談はこちら)。教育分野にとどまらず、業務支援やクリエイティブ領域でのAI連携も視野に入れており、AIを「人の学びや創造を支える伴走者」として位置づける方針だ。

ドローン、プログラミング、AIの技術を組み合わせた今回の取り組みは、教育とテクノロジーの接点に新たな方向を示す可能性がある。AIが作ったプログラムを使うことで終わらせず、それを理解し、改良していく学びのプロセスは、次世代の教育現場の可能性を広げそうだ。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 高市早苗首相が10月24日の衆参両院本会議で行った就任後初の所信表明で「ドローン」「AI」などの言葉を盛り込んだことで、関係産業が市場活性化への期待を寄せている。ドローンについては国土強靭化の関連で言及し、AIについては3カ所で使った。なお東京証券市場はAI関連銘柄を中心に買いが集まっている。

ドローンは「国土強靭化」で言及、AIは3回

高市首相は10月21日の首班指名選挙で第104代内閣総理大臣に選出され、同日夜、皇居での首相の親任式と閣僚の認証官任命式を経て、高市内閣(自民党と日本維新の会による連立政権)が正式に発足した。

10月24日の所信表明演説では、ドローンについて国土強靱化の関連で言及した。具体的には「デジタル技術や衛星情報、電磁波、ドローンなども活用しながら、防災インフラ、老朽化したインフラの整備・保全を始め、ハード・ソフトの両面で、事前防災・予防保全を徹底します」と述べ、防災・インフラ保全の分野でドローン活用を示した。

「空飛ぶクルマ」や「AAM」(Advanced Air Mobility)、「eVTOL」(電動垂直離着陸機)などの言葉やそれらを含むエアモビリティの活用などへの直接の言及はなかったが、演説内に「先端技術」「航空・宇宙」などの言葉を使い、今後の政策に反映される可能性を織り込んだ。

一方、AIについては3カ所で言及した。成長戦略に関連して「AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、サイバーセキュリティ等の戦略分野に対して、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、スタートアップ振興、研究開発、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支援策を講ずることで、官民の積極投資を引き出します」と述べた。

またデジタル化、データ利活用に関連しては、「『世界で最もAIを開発・活用しやすい国』を目指して、データ連携等を通じ、AIを始めとする新しいデジタル技術の研究開発及び産業化を加速させます。加えて、コンテンツ産業を含めたデジタル関連産業の海外展開を支援します」と踏み込んだ。

さらに農林水産業について、「世界トップレベルの植物工場、陸上養殖、衛星情報、AI解析、センサーなどの先端技術も活用し、輸出を促進し、稼げる農林水産業を創り出します」と技術革新を通じて伝統的産業を再構築する方針を明確にした。ドローンを活用したリモートセンシングなどもここに入る可能性が高く、今後、ドローン、AIに関連する政策はさらに関心を集めるとみられる。

なお東京証券市場は11月4日現在、日経平均株価が一時、5万2600円台で取引された。3月4日に4万円を突破してから、わずか7カ月後の10月27日に25%増の5万円に乗せており、AI関連銘柄が中心的な役割を果たしている。ドローン関連銘柄はこの間、日経平均の値動きと比べるとおとなしく、今後の政策や次年度予算編成などが左右する可能性がある。

10月24日の高市首相による所信表明(衆議院HPから) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

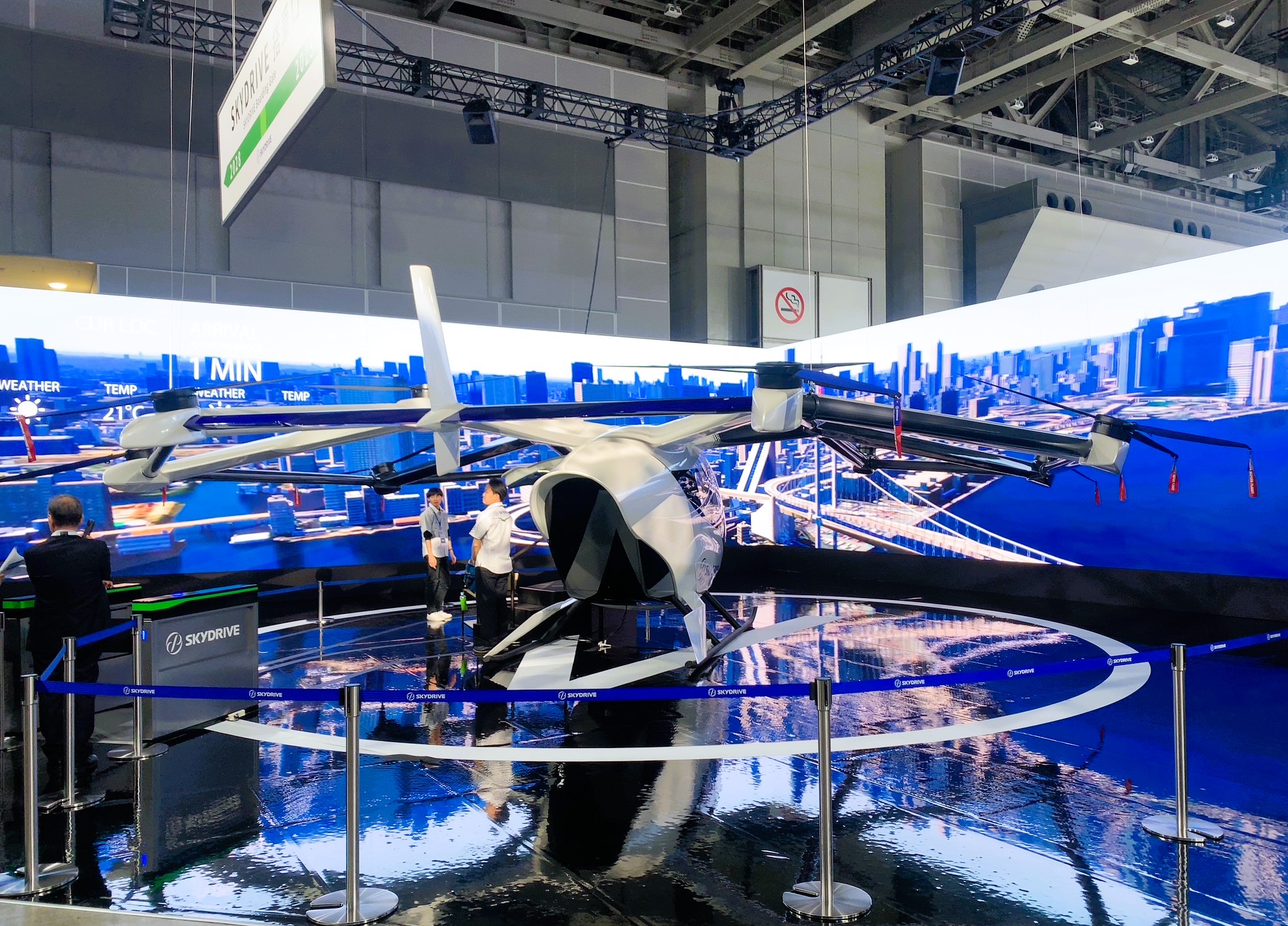

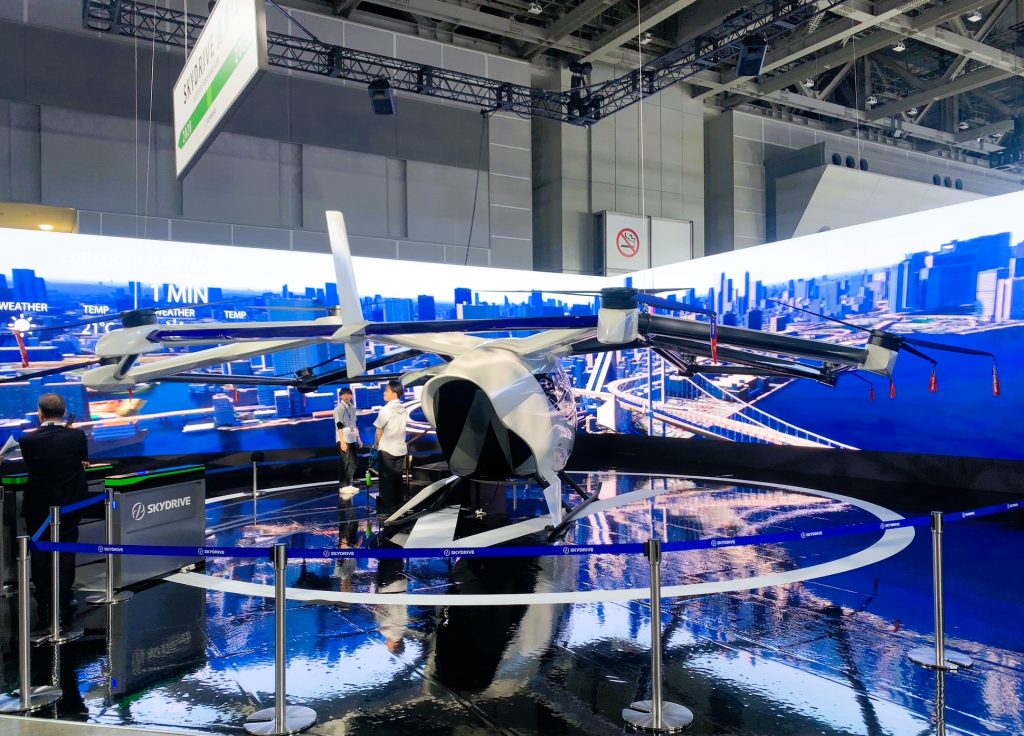

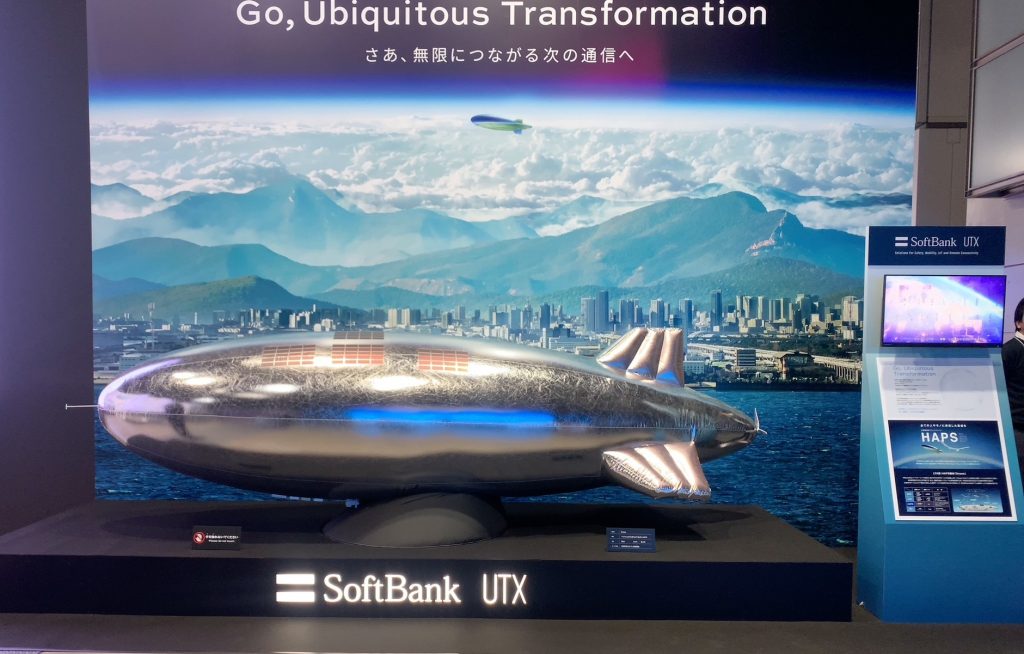

モビリティ産業のテクノロジー見本市、JAPAN MOBILITY SHOW2025(ジャパンモビリティショー2025)は10月31日に東京ビッグサイトで一般公開が始まる。TOYOTA、HONDAなど自動車大手をはじめ、モビリティ事業者や関連企業などが最新の開発情報や技術、デザインを持ち寄る。大阪・関西万博で話題をさらったSkyDriveが搭乗体験を提供するほか、KDDIは全国に1000機配備する計画の機体と格納庫を展示する。2年前の開催時にAAM(いわゆる空飛ぶクルマ)を展示したHONDAはロケットを展示。前回、サプライズでAAMを展示したSUBARUは今回はAAMの展示は見送る。

Hondaはロケットも展示 可搬型データセンターも

Japan Mobility Show 2025は日本自動車工業会が主催するモビリティ産業のテクノロジー見本市で、東京モーターショーが前回2023年開催から現在のスタイルに衣替えした。展示には企業展示に加えテーマブースが用意され、10年後の人とモビリティの生活を表現する「Tokyo Future Tour 2035」、キャンピングカー、スーパーカーなど多様なモビリティを描く「Mobility Culture Program」など、自動車を超えた幅広い移動に関わる展示に触れることができる。

企業ブースでは各社の最新技術に触れることができる。Hondaは、前回2023年のショーでHONDA EVTOLを展示したが今回は見送ることになった。展示の中心は自動車で、「移動体を0から考え直す」のコンセプトをベース「Thin, Light, and Wise.(薄い、軽い、賢い)」を開発アプローチとして位置付け(編集部注:編集長の「しゃべる、すべる、しげる」とはもちろん別物である)、EVの厚くて重いイメージから脱却するコンセプトシリーズ、「Honda 0シリーズ」を公開した。CES 2025で発表した「Honda 0 SALOON」、「Honda 0 SUV」に加え新世代EV「Honda 0 α(ホンダ ゼロ アルファ)」のプロトタイプも世界初公開し、プレスデーでは世界各国の報道陣が取り巻き、説明に聞き入った。ブースにはAAMはないが、ロケットやHONDA JETなどが空のモビリティとしてブースに賑わいを添えている。なおHonda 0 αの量産モデルは2027年から日本やインドを中心に発売を予定しているという。

AAMでは大阪・関西万博でデモフライトを披露した株式会社SkyDriveがテーマ展示「Tokyo Future Tour 2035」に「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」のフルスケールモックを出展し、搭乗体験を提供する。ブースは鉄道の駅のようなしつらえで、自動改札機で電車に乗る感覚の手軽な搭乗体験を提案する。また座席正面には大型スクリーンを備え、窓越しの風景を見ながら疑似飛行体験が味わえる。搭乗には専用アプリでの予約が必要になる。

公式アプリ:https://www.japan-mobility-show.com/program/app/

ドローンではKDDI株式会社が、米国Skydio社製の自律航行をするAIドローン「Skydio X10」と離発着基地となる格納庫「Skydio Dock for X10」を設置し、来場者の要望に応じ「Dock for X10」のフードが開く様子を見せる。同社は日本各地に合計1000機のドローンを配備し災害の発生時に10分で現場にかけつけられる体制を整える方針を発表しており、配備するセットを再現する形だ。10月には1000台配備の第一歩を能登で踏み出したことを発表している。来場者はアンケートに答えると、森永製菓株式会社のチューイングキャンディ「ハイチュウ」のオリジナルハイチュウ「MU-CHEW –ムチュウ-夢中-」がもらえる。

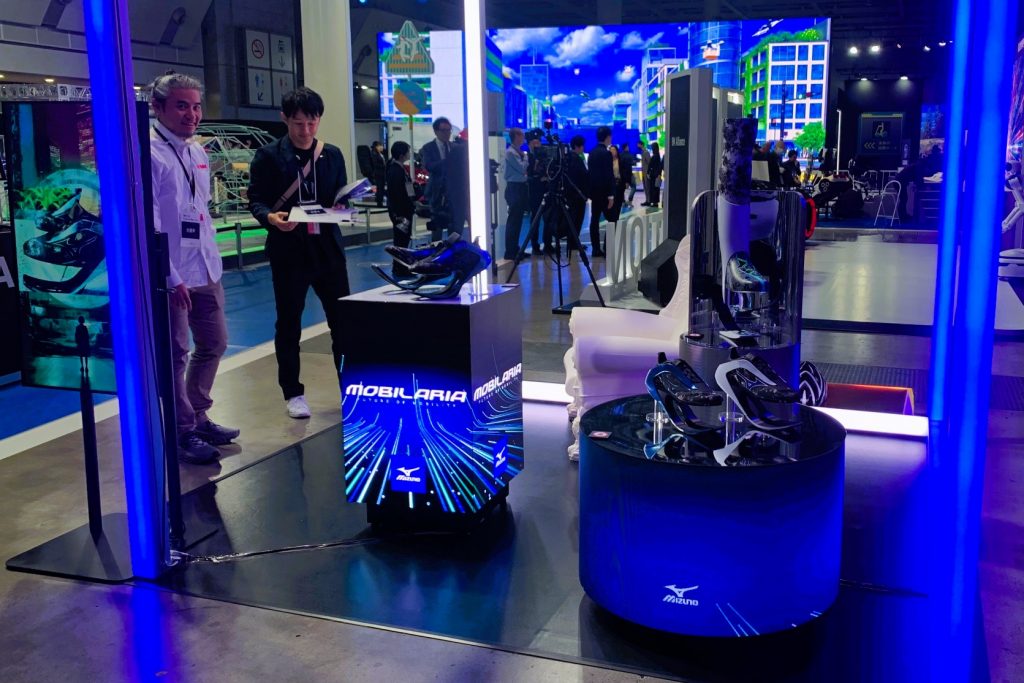

モビリティの多様性も目を引く。スポーツ用品開発のミズノ株式会社は、競技用義足の技術を応用し、一般にも移動用に使うことが想定されているシューズ型移動ギアを展示している。移動ギアはコンセプトモデル「MOBILLARIA β(モビラリアベータ)」でCFRP(炭素繊維強化プラスチック)のブレードをアッパー部と一体化させたシューズ型だ。いわばバネがついたシューズで、着用者の脚の力を効率的に伝える。タイヤがついているわけでも電力など動力で動くものでもない。

会場では試し履きが可能だ。かかとにあたる部分がないなど日常使いのシューズとの違いはあるが、移動のために脚を動かすとギアが力の入れ具合に敏感に反応することがわかる。おそらく軽く走ると効率的に脚力が伝わることをより実感できるだろう。試し履きのサイズは、取材時のギアは足のサイズが27㎝だったなど環境が限られる。サイズがあえば体重が80㎏までなどの制約の範囲内で試し履きが可能になり、脚力がMobilityになる可能性を体感できる。

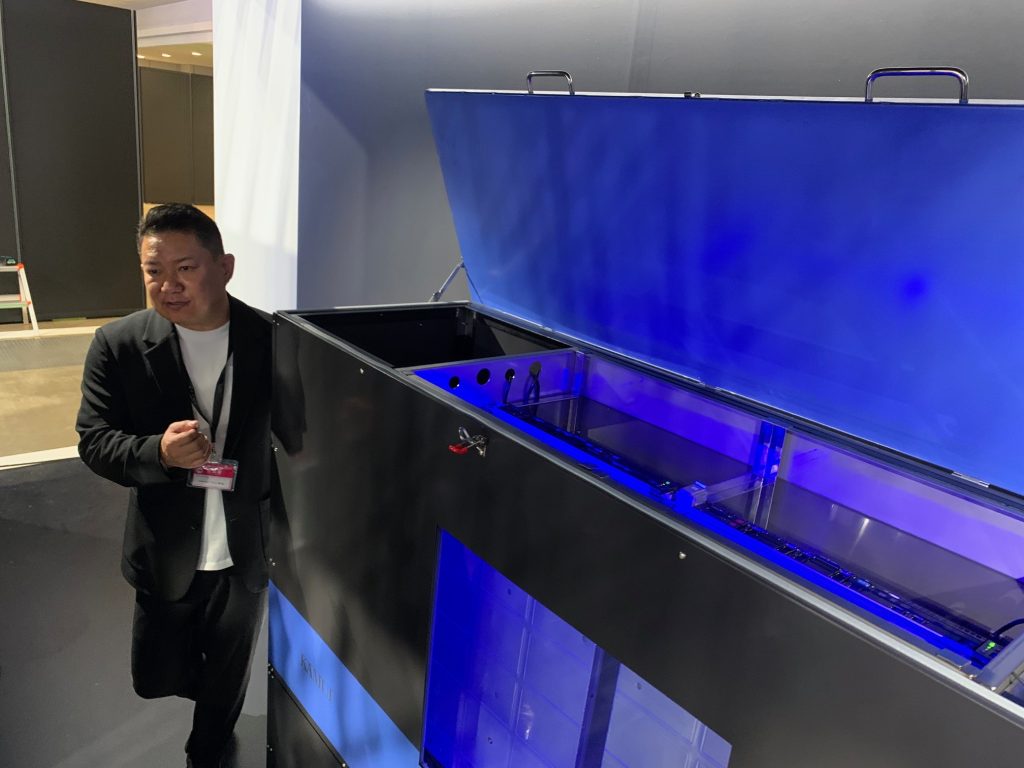

AI時代に需要が高まることが見込まれる可搬型エッジデータセンター開発のQuantum Mesh株式会社(クオンタムメッシュ、東京)は、ブースに映画『トロン:アレス』(ウォルト·ディズニー·ジャパン配給)に登場するトロンバイク「ライトサイクル」を展示する。関心を寄せて立ち寄ると同社の取り組みであるサーバーを冷却液にまるごと浸す液浸サーバー冷却システム『KAMUI』を目にすることになる。大都市の大規模データセンターと異なるトレーラーなどで運べることを特徴のひとつに掲げている。2024年にこの分散エッジAIデータセンターを稼働させ、Japan Mobility Show一般公開前には、パートナー企業とともに、AIoT時代のデジタルインフラ整備のコンセプト「AIデータステーション構想」を発表した。ブースではその構想を「8M Aliance」として紹介している。

SkyDriveが実物大のモックを展示。前回の2023年は実物大ではなかった

電車に乗るような搭乗体験

機体とドックを展示しているKDDIブース

KDDIブースでアンケートに答えるともらえるMU-CHEW

Hondaブースにロケット

Honda 0 Saloon

Honda 0 Saloonを後ろから。開発コンセプトは「薄い、軽い、賢い」

きらびやかな会場内

ミズノの履物ギアMOBILARIA

ミズノのブース

取り組みを紹介するQuntam Mashの篠原裕幸代表取締役

Quntam Meshが参画する「8M Aliance」が推進する液浸冷却システム

「ヒューマノイド元年」と言われる2026年を歓迎するように歌って踊るロボットやヒューマノイド

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。